ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ АНТЕННА ДЛЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЕМА: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ В ВОЛНОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЕ (ОБЗОР)

Автор: Е. В. Волощенко, С. П. Тарасов, А. П. Волощенко

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Физика приборостроения

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено применение параметрической излучающей антенны (ПИА) в новом качестве – как источника низкочастотного ультразвукового (УЗ) сигнала с перестраиваемыми характеристиками в волноизмерительной аппаратуре, используемой для гидроакустического мониторинга водной поверхности прибрежной акватории, например при дистанционной оценке степени волнения при проведении измерений гидроусловий. Обсуждаются результаты модельных экспериментов по изучению закономерностей рассеяния УЗ-поля при подводном облучении как гладких, так и возмущенных ветровым воздействием границ раздела вода—воздух. Анализ данных позволил уточнить модель ПИА в рамках задачи эхопоиска объектов на мелководье вблизи акустически мягкой границы вода—воздух, в которой используется метод мнимого источника. Предложен информативный признак и обсуждаются основы способа измерения параметров взволнованной морской поверхности с использованием эффектов нелинейной акустики, например, для режима широкополосного облучения УЗ-сигналами со стороны дна.

Параметрическая излучающая антенна, нелинейная акустика, рассеяние УЗ-волн на взволнованной границе раздела вода—воздух

Короткий адрес: https://sciup.org/142244852

IDR: 142244852 | УДК: 551.46.086,534.222.2

Текст научной статьи ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ АНТЕННА ДЛЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЕМА: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ В ВОЛНОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЕ (ОБЗОР)

В настоящее время круг перспективных гражданских задач, которые могут быть эффективно решены с помощью гидроакустических систем активной локации с режимом параметрического излучения (РПИ), т.е. снабженных параметрической излучающей антенной (ПИА), устоялся в практике: морская геология, геоакустика, базирующиеся на анализе стратификации донных отложений и определении структуры дна, поиск рыбных скоплений вблизи водной и донной поверхностей на мелководье, экологический контроль водных ресурсов, например при наблюдении за состоянием трубопроводов, закрытых слоем донного грунта или степенью заиливания акваторий портов, каналов, фарватеров и т.д. Подчеркнем, что ПИА вследствие возможности формирования высоконаправленного излучения волн разностной частоты (ВРЧ) в длинноволновом перестраиваемом диапазоне, перспективно использовать при решении обратной задачи рассеяния УЗ-волн — определении параметров шероховатой границы раздела по характеристикам рассеянного вторичного гидроакустического поля. Разработка технических основ волноизмерительной гидроакустической аппаратуры с режимом РПИ для гидроакустического мониторинга поверхности водоема является актуальной задачей, однако данная тема, как и задача исследования рассеяния ВРЧ взволнованной границей раздела вода–воздух, остается открытой.

Для количественной оценки рассеяния УЗ поверхностью моря обратно в точку излучения используют понятие коэффициента обратного поверхностного рассеяния mS = P'/I0S, где I0 — интенсивность в падающей УЗ-волне на неровную поверхность S; P' — средняя мощность, рассеиваемая участком S в направлении к точке излучения и рассчитываемая на единицу телесного угла [1]. Актуальность исследования взаимодействия УЗ-колебаний с данной границей раздела обусловлена проблемой флуктуаций амплитуд сигналов в точке приема за счет многократности отражений от морской поверхности и дна; результаты получены за счет применения интерференционных антенн гидроакустических средств и описаны в литературе [2–4]. Однако следует отметить, что для получения данных о взволнованной поверхности используются только амплитудные характеристики огибающих рассеянных сигналов, в приемных трактах за счет детектирования рассеянных сигналов информация о фазовой структуре теряется. Например, в [3] описаны эксперименты по исследованию реверберации в открытом море на часто- те 60 кГц. т.е. при фиксированной длине УЗ-волны 2.5 см, при моностатической схеме эхозондирова-ния. Антенная система включала в себя излучающий и приемный электроакустические преобразователи (ЭАП) диаметром 10.7 см с угловой шириной основного лепестка характеристики направленности (ХН) по уровню 0.7 около 14° каждый, что позволило на дистанции 40 м сформировать область облучения на границе раздела размером около 10 м. Зарегистрированы зависимости силы обратного рассеяния (от –25 до –50 дБ) морской поверхностью для диапазонов изменения как скорости ветра 2.6–9 м/с, что задавало величины 0.045–1 м среднеквадратического смещения поверхности относительно невозмущенной границы, так и угла скольжения (от 5° до 90°). На полученных графиках выделены три области значений углов скольжения, для каждого из которых предложен свой механизм рассеяния. Ограничения, обусловленные увеличением массо-габаритных показателей интерференционных антенн и помехой от морского дна, привели к тому, что измерения обратного рассеяния морской поверхностью на низкой частоте обычно проводились в глубоком открытом море с использованием ненаправленных (главным образом взрывных) источников облучения в диапазоне 400–6400 Гц [5]. Следует отметить, что рассеяние от морской поверхности оптимально измерять с использованием направленных источников УЗ-излучения, чтобы снизить маскирующее влияние объемной и донной ревербераций, а также уменьшить площадь S участка облучения, причем желательно обеспечить постоянство этой величины в требуемом диапазоне частот. Для повышения точности и детализации измерений можно использовать эффекты нелинейной акустики, в частности использовать гидроакустическую аппаратуру, снабженную излучающим трактом с ПИА. В [6] представлены результаты серии экспериментов по измерению закономерностей рассеяния морской поверхностью на мелководье волн разностной частоты (ВРЧ) при бистатической схеме наклонного зондирования: источник длинноволнового УЗ-облучения — ПИА с ЭАП 0.6 × 0.5 м прямоугольной формы, приемник — горизонтальная линейная антенна (ГЛА).

ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ЛАБОРАТОРНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ РАССЕЯНИЯ УЗ-ВОЛН ВЗВОЛНОВАННОЙ ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА ВОДА–ВОЗДУХ [7]

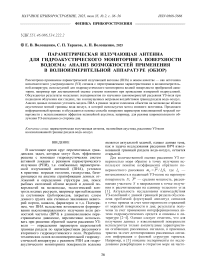

В [7] описан лабораторный эксперимент, в котором моделировалось рассеяние УЗ-волн взволнованной границей раздела вода–воздух (рис. 1), причем предложена оригинальная схема визуализации фазовых и амплитудных искажений в пере-излученных сигналах (рис. 2). Анализ результатов может быть полезен для разработки технических основ волноизмерительной гидроакустической аппаратуры с режимом РПИ.

Рис. 1. Схема исследования рассеяния УЗ [7].

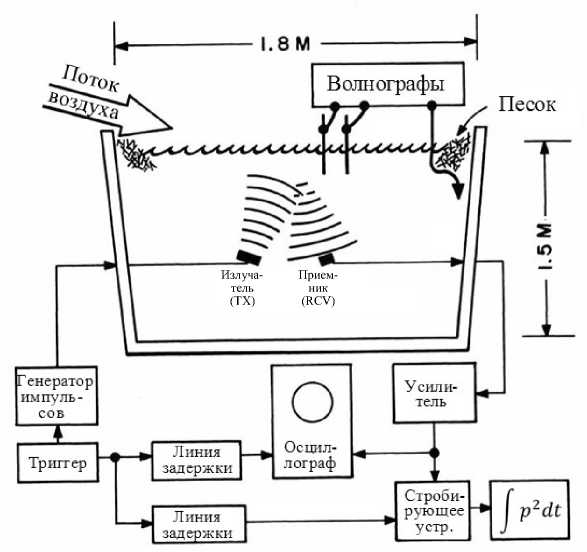

Рис. 2. Геометрия эксперимента и фото зарегистрированных фазограмм [7].

Развертка области была отложена и расширена, чтобы показать отдельные фазы: положительная фаза светлая, а отрицательная фаза темная; характеристики эхо-сигнала для гладких поверхностей представлены (a); слегка шероховатые поверхности (b), (c) и (d); промежуточная шероховатая поверхность (e) и шероховатая поверхность (f)

Однако в работе [7] не приводятся экспериментальные зависимости по измерению угловых распределений амплитуд звукового давления рассеянных УЗ-сигналов в водном пространстве, анализ которых позволил бы получать косвенным образом информацию о степени взволнованности водной поверхности. Как отмечено в [8], характер рассеяния взволнованной поверхностью определяется отношением среднеквадратического смещения поверхности относительно невозмущенной границы к длине волны УЗ, а также направлением облучения. Рассеянное УЗ-поле состоит из когерентной и некогерентной составляющих, причем их количественное соотношение определяется параметром Рэлея Р = 2kσcosϑ = khsinχ, где k = 2π / λ, λ — волновое число и длина волны УЗ; σ = h /2 — среднеквадратическое смещение поверхности относительно невозмущенной границы, равное половине размаха h профиля взволнованной поверхности; ϑ = (90° – χ) — угол падения, отсчитываемый относительно нормали к невозмущенной границе; χ — угол скольжения. Поверхность принято считать слабошероховатой при P ≪ 1 в УЗ-поле, переизлученном в направлении зеркального отражения, преобладает когерентная составляющая. Если P ≫ 1, то поверхность является существенно неровной, основная доля пере-излученного поля заключена в некогерентной составляющей.

Схема лабораторных измерений дана на рис. 1. Полученные результаты, фазограммы, изображены на рис. 2. Левый электроакустический преобразователь (рис. 1, TX) снизу по направлению, близкому к нормали, формируя в воздушной среде мнимый источник [9], облучает тональными УЗ-импульсами длительностью 35 мкс с частотой заполнения 200 кГц при частоте следования 100 Гц границу раздела вода–воздух. Правый ЭАП (рис. 1, RCV) принимает рассеянные УЗ-сигналы. Оба ЭАП обладают направленными свойствами (угол, охватывающий основной максимум ХН около 40°), и их взаимное расположение в процессе эксперимента не изменялось. Ветровые волны на поверхности воды в бассейне возбуждались потоком воздуха; за счет выбора мощности ветрового воздействия их высоты можно было изменять (смещение поверхности относительно невозмущенной границы от 0.014 до 0.13 см, период колебаний поверхности воды около 0.2 с). В цели измерений входило, в частности, выяснение взаимосвязи между высотой бегущей ветровой волны и фазовыми искажениями в переизлученных УЗ-сигналах, позволяющее проиллюстрировать соотношение когерентной и некогерентной составляющих во вторичном УЗ-поле. С выхода приемного ЭАП электрические сигналы поступали в стробируемый приемный тракт, особенностью обработки в котором была модуляция луча электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) осциллографа по яркости, в результате которой на экране формировалось изображение положительных / отрицательных полупериодов колебаний рассеянного УЗ-сигнала в виде периодично чередующихся светлых / темных "точечных отметок" соответственно. Как видно из представленных на рис. 2 фото, поле фазограмм имеет вертикальный размер (по оси времени от 530 до 600 мкс), определяемый равномерным перемещением луча ЭЛТ по строке развертки сверху вниз, причем изменения его яркости в соответствующие моменты времени регистрируются на фотопленке, образуя на ней вертикальный "след-трассу" электронного луча, который делает видимым фазовую структуру принятого рассеянного сигнала. Следует учесть, что проводились серии измерений по 200 последовательных циклов эхозондирования взволнованной границы раздела, вследствие чего в каждом последующем цикле фоторегистрации было предусмотрено "шаговое" перемещение фотопленки под новый "след-трассу" электронного луча, причем синхронно с возвращением луча ЭЛТ в начальную точку развертки. Это позволяет регистрировать аналогичную информацию в виде последующих 199 реализаций вертикальных и параллельных друг другу "след-трасс" электронного луча, которые в совокупности образуют горизонтальный размер (2 с) фазограммы. Отметим, что вертикальные "след-трассы" электронного луча, располагаясь рядом друг с другом, образуют в верхней части фотографий информативную область светлых / темных полос, визуальный анализ особенностей которых позволяет оценить влияние поверхностного волнения на фазовую структуру рассеянного УЗ-сигнала. Итак, по описанной выше методике измерений были получены шесть фазограмм (рис. 2, справа) для разных величин смещения поверхности бегущей ветровой волной:

– гладкая (фото (а), параметр Рэлея P f = 0 рад);

– слегка взволнованная (фото (b), h / λ = = 0.037, P f = 0.24 рад; фото (c), h / λ = 0.048, P f = = 0.3 рад и фото (d), h / λ = 0.059, P f = 0.37 рад);

– умеренно взволнованная (фото (e), h / λ = = 0.21, P f = 1.34 рад);

– сильно взволнованная (фото (f), h / λ = = 0.347, P f = 2.18 рад).

Обсудим информацию, отображенную на поле фазограмм. Проведем оценочные расчеты для параметров: глубина расположения обоих ЭАП 0.4 м, время цикла "излучение-прием" t = ( 2 х х 0.4м ) /1500м/с = 533 мкс, что соответствует цифрам (535 мкс для акустической оси), представленным на рис. 2. Далее, для УЗ-сигнала с частотой f = 200 кГц один период колебаний T = 1/200кГц = 5мкс. На представленных фазо-граммах светлые / темные полосы соответствуют положительным / отрицательным полупериодам колебаний. В таком случае в одном малом делении по вертикали 10 мкс должно уложиться два периода колебаний, что визуально должно быть отображено как четыре полосы — две белых и две черных. Далее при длительности импульса УЗ-облу-чения 35 мкс (пространственная протяженность 5.25 см, 7 периодов или 14 полупериодов колебаний для частоты 200 кГц) вертикальная длина фазограммы должна состоять из семи белых и семи черных полос. Расчеты соответствуют представленным данным, что наиболее отчетливо видно на фото рис. 2, а.

Далее рассмотрим физический принцип регистрации амплитудной информации, содержащейся в полосах фазограмм. Напомним, что в соответствии с принципом Гюйгенса–Френеля точки профиля бегущей ветровой волны на взволнованной границе раздела, облучаемые снизу вверх УЗ-сиг-налом, становятся источниками переизлучаемых элементарных сферических когерентных / некогерентных волн, при наложении которых осуществляется их интерферирование. Из принципа независимого наложения волновых (колебательных) процессов друг на друга следует, что результирующее смещение частицы водной среды в любой момент времени является геометрической суммой смещений, вызываемых каждым из складывающихся колебательных процессов в отдельности, причем в результирующем колебании как амплитуда, так и фаза зависят от соотношений между фазами слагаемых колебаний. Таким образом, в области регистрации результирующего колебательного УЗ-процесса на апертуре неподвижного правого приемного ЭАП формируется эквивалентная интерференционная картина давлений, преобразуемая в соответствующий электрический сигнал. Уточним, что для возникновения интерференции в водной среде необходимо выполнение определенных условий: одинаковая или кратная частота суммируемых колебательных процессов при совпадении направлений смещения частиц среды распространения, а также постоянство разности фаз переизлучаемых элементарных сферических волн. Отметим, что полностью условия выполняются для эксперимента с гладкой грани- цей раздела вода–воздух (фото рис. 2, а, параметр Рэлея Pf = 0 рад), а в последующих опытах за счет волнения вносятся изменения в разности фаз переизлучаемых элементарных сферических волн (фото (b), Pf = 0.24 рад; фото (c), Pf = 0.3 рад; фото (d), Pf = 0.37 рад; фото (e), Pf = 1.34 рад; фото (f), Pf = 2.18 рад), что отображается в некотором изменении местоположения светлых / темных "точечных отметок" на вертикальных "след-трассах" электронного луча. Подчеркнем, что в [7] не измеряется неравномерность пространственнопоперечного распределения амплитуды (интенсивности) результирующего рассеянного взволнованной границей УЗ-сигнала, т.к. взаимное расположение обоих ЭАП в процессе эксперимента не изменялось.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССЕЯНИЯ УЗ-ВОЛН ВЗВОЛНОВАННОЙ ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА

ВОДА–ВОЗДУХ [7]

Отметим, что вертикальную ось времени можно "отградуировать" в величинах фазового сдвига колебаний. Так, если на 10 мкс укладывается два периода колебаний (две белых и две черных полосы), то это соответствует фазовому сдвигу 4π рад, а расстоянию между серединами соседних белой и черной полос (или ширине полосы) соответствует π рад (180°). Уточним, что нас будет интересовать величина относительного фазового сдвига в течение разных серий измерений, величину которого можно оценить по смещению полос относительно их исходного расположения, т.е. при отсутствии поверхностного волнения. Так, при отсутствии поверхностного волнения на фото рис. 2, а, отображено совпадение во времени периодично чередующихся светлых / темных "точечных отметок" на всех 200 вертикальных "след-трассах" электронного луча. Полученные четкие горизонтальные светлые / темные полосы на фазограмме (фото рис. 2, а) говорят о том, что расфазировка не возникла и положительные / отрицательные полупериоды колебаний хорошо соответствуют друг другу. Как видно из последующих фазограмм, в течение последующих серий измерений светлые / темные полосы начинают хаотично, причем с нарастанием размаха, смещаться как вверх, так и вниз относительно исходно-горизонтального положения. Например, если использовать вертикальную ось времени с разметкой фазового сдвига, то для разных амплитуд поверхностной бегущей ветровой волны визуальная оценка относительной доли смещения полос составляет: для (b), (c) и (d) — от 0.08 до 0.12; для (e) — до 0.4; для (f) — до 0.7, что сопоставимо с фазовыми сдвигами, определяемыми параметрами Релея. Известен [1] критерий акустической ровности взволнованной по- верхности моря — разность хода (фаз) УЗ-сигналов, падающих под углом ϑ и соответственно отраженных верхней и нижней границами поверхностных нерегулярностей, должна быть меньше λ/4 (π / 2 рад). Если учесть то, что в [7] используется величина смещения поверхности относительно невозмущенной границы (половина расстояния между "вершиной" и "подошвой" поверхностного волнения), данные отношения надо уменьшить в два раза — λ/8 (π / 4 рад, или 0.785 рад, это граничное значение параметра Рэлея). Сравним граничное значение параметра Рэлея с имеющимися величинами: если слегка взволнованные состояния границы раздела (фото (b), Pf = = 0.24 рад ≈14°; фото (c), Pf = 0.3 рад ≈17°) и фото (d), Pf = 0.37 рад ≈ 21°) еще ему соответствуют, то для умеренно взволнованного (фото (e), Pf = = 1.34 рад ≈ 77°) и сильно взволнованного (фото (f), Pf = 2.18 рад ≈ 125°) состояний — не удовлетворяют. Поясним механизм нарастания фазовых искажений в рассеянных сигналах с увеличением амплитуды ветровой волны (рис. 2, фото). Если облучаемый участок гладкий, отражение будет зеркальным и формируется мощными эхосигнала-ми, пришедшими по кратчайшему расстоянию (рис. 2, а). Распределения фаз колебаний эхосиг-налов можно отследить при анализе всей фотографической записи — фазограммы. Если облучаемый участок поверхности слегка взволнован, то интенсивная начальная часть эхосигнала формируется отражениями от участков небольших поверхностей, которые расположены нормально к лучам и входят в основной лепесток их индикатрисы рассеяния; "хвостовая" часть эхосигнала образуется в результате волновой интерференции запаздывающих эхо-сигналов от большей поверхности облучения (рис. 2, b–d). Так, время распространения эхосигналов для крайних элементов поверхностного волнения (на окружности радиусом 16 см) составляло 575 мкс. Разрушение отмеченной выше фазовой картины для "хвостовой" части рассеянного сигнала — светлая / темная полосы условно соответствуют положительной / отрицательной фазам колебаний — наблюдается уже при времени распространения 570 мкс. Из результатов эксперимента для умеренно взволнованной и сильно взволнованной поверхностей: рис. 2, e, параметр Рэлея Pf = 1.34 рад — переход от когерентного к некогерентному рассеянию; рис. 2, f, Pf = 2.18 рад — превалирует некогерентное рассеяние. За счет наибольшей "расфазировки" элементами бегущей поверхностной волны максимально некогерентны элементарные сферические УЗ-волны, образующие результирующий отраженный сигнал. В результате на фото (f) отображена существенно искаженная фазограмма, причем в данном случае наблюдается периодическое смещение начала "след-трасс" относительно упомянутой выше горизонтальной структуры, что обусловлено приближением / удалением набегающих "вершин" и "подошв" поверхностного волнения, т.к. лабораторная установка работает как "обращенный" эхолот — волнограф. Период колебаний границы раздела из фото (f) ~ 2 с / 9 = 0.22 с, среднее значение суммарной амплитуды рассеянных сигналов, приходящих одновременно в точку наблюдения, в определенные моменты времени (например, 537 мкс, 543 мкс и т.д.) близко к нулю, видна вертикальная структура сплошных светлых вертикальных "след-трасс" электронного луча увеличенной длительности.

Степень взволнованности границы раздела однозначно влияет на механизм рассеяния, приводя к изменению стационарного пространственного распределения амплитуды и фазы результирующей УЗ-волны, сформировавшейся в точке приема. Очевидно, что это обусловлено "расфазировкой" элементарных сферических когерентных УЗ-волн, рассеянных границей раздела с изменяющимися геометрическими свойствами, причем рост величин фазовых сдвигов соответствует увеличению амплитуды поверхностной ветровой волны. Как видно из рис. 2, b–d, фазовые сдвиги еще малы и может выполняться условие конструктивной / деструктивной интерференции [10] при формировании рассеянного УЗ-сигнала. Дальнейшее увеличение ветрового воздействия позволяет дополнить когерентное рассеяние некогерентным, и при формировании рассеянного УЗ-сигнала начинает превалировать энергетическое сложение элементарных "расфазированных", т.е. некогерентных, сферических УЗ-волн без интерференционного усиления / ослабления. К сожалению, в [7] представлены экспериментальные результаты по регистрации рассеяния в водном пространстве взволнованной границей раздела лишь для "моно-частотного" режима УЗ-облучения. Однако это не снижает впечатление от наглядности отображения полученных результатов, причем из них следует — возможно и "обратное" направление перехода рассеяния — от некогерентного к когерентному — за счет уменьшения частоты f / увеличения длины волны λ УЗ-сигнала, например при "подстройке" данного параметра облучения под существующие условия ветрового волнения на морской поверхности.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПИА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАССЕЯНИЯ УЗ ВЗВОЛНОВАННОЙ ГРАНИЦЕЙ

Режим моностатического обращенного эхолота

Обсудим актуальность данных результатов для оценки перспектив применения ПИА для моноста-тического облучения взволнованной поверхности водоема под большими углами скольжения ( χ до 90°), т.е. обращенного эхолота с режимом параметрического излучения (РПИ). Для начала ответим на вопрос: а можно ли в данных условиях облучения сильно взволнованной поверхности ( σ = 0.13 см, kσ = 1.08, параметр Рэлея P f = = 2.18 рад, рис. 1, f) восстановить стационарность пространственных распределений амплитуды и фазы результирующей УЗ-волны, сформировавшейся в точке приема, в частности фазовую структуру рассеянного сигнала, например, такую как на фото (b) ( σ = 0.014 см, kσ = 0.12, параметр Рэлея P f = 0.24 рад)? Восстановление фазовой структуры эхосигнала, исходя из рассмотренного эксперимента, означает выполнение критерия акустической ровности для данной сильно взволнованной поверхности, что может быть достигнуто за счет увеличения длины волны λ УЗ-облучения. Сделаем расчет для рис. 1, f, — kσ = 1.08 и высота неровностей σ = 0.13 см; нам надо, чтобы kσ стало равным 0.12 при σ = 0.13 см, тогда с учетом

2π того, что k = , можно записать нов

λ нов

—

2 п х 0.13

= 0.12, откуда λнов = 6.8 см, что соответ-λнов ствует частоте облучения fнов = 22 кГц. Далее, выполнимо ли это в описанном эксперименте? Будем считать, что частота используемого УЗ-сигнала f = 200 кГц является резонансной для пьезоэлемента излучающего ЭАП, тогда его полоса пропускания около 20%, т.е. 40 кГц. В данном случае при бигармоническом возбуждении пьезоэлемента излучающего ЭАП электрическими сигналами с частотами f1 = (200 – 11) кГц и f2 = (200 + + 11) кГц, т.е. при формировании ПИА двумя коллинеарными сфазированными пучками волн накачки с данными частотами, генерация ВРЧ F _ = | f, - f11 = 22 кГц при распространении к поверхности вполне осуществима и широкополосный излучающий тракт на ВРЧ реализуем.

Отметим еще одно преимущество ПИА при гидроакустическом мониторинге взволнованной поверхности водоема, в частности и в режиме обращенного моностатического эхолота. Как отмечено в [11], для ПИА пространственная структура генерируемого низкочастотного поля ВРЧ характеризуется не только распределением амплитуд звукового давления, но и зависимостью изменений дифракционной фазы, что в совокупности и определяет конфигурацию ее основного лепестка ХН. Особенностью сформированного поля ВРЧ является то, что в гидроакустическом канале отсутствуют резкие осцилляции амплитуды и дифракционной фазы, их пространственные распределения взаимно обусловлены. Так, например, известны результаты экспериментальных измерений поперечных (относительно акустической оси ПИА) амплитудного и фазового распределений ВРЧ ( F = 50, 75, 100, 150 и 200 кГц) на различных расстояниях, кратных 1, 2, 4 длинам ближней зоны (30 см) для ЭАП накачки с пьезоэлементом диаметром 30 мм и резонансной частотой 1.875 МГц. Из них следует, что для максимальной дистанции из указанных в пределах основного лепестка ХН сформировавшийся волновой фронт для всех указанных низкочастотных сигналов можно считать стабильно плоским, т.е. аналогичен по структуре изображению на фазограмме (рис. 2, а), что является важным при использовании ПИА в качестве широкополосного источника УЗ для проведения гидроакустических измерений.

Продолжим анализ достоинств применения гидроакустической аппаратуры, в которой излучающий тракт снабжен РПИ. Модель ПИА в рамках задачи эхопоиска объектов на мелководье вблизи границ раздела, в частности акустически мягкой (вода–воздух) [12, 13], основана на методе мнимого источника, геометрия и условия которого описаны в [14]. Для ПИА в методе надо учесть, что при отражении на акустически мягкой границе (вода–воздух) оба сигнала накачки с длинами волн Л1 = с / f1, Л2 = с / f2 приобретают фазовый сдвиг на π рад, "излучаются" мнимым источником, который формально находится в воздушной среде. В результате образуется вторая ПИА, которая генерирует в водной среде ВРЧ с той же длиной волны Л = с/|f1 - f,|, но "противофазную" относительно ранее сформированного первой ПИА (до отражения) низкочастотного сигнала. Исходя из этого, сформированное вторичное гидроакустическое поле в водной среде, в частности результирующий сигнал ВРЧ после отражения от гладкой свободной поверхности [12, 13], представляют как результат интерференции когерентных, но "разноамплитудных" сигналов ВРЧ от обеих ПИА. Уточним, что при моностатическом облучении границы раздела под углом скольжения х = 90°, т.е. в режиме обращенного эхолота, физический принцип суперпозиции, т.е. независимого наложения волновых процессов друг на друга, выполняется, а их направлением одновременного распространения от границы раздела в водной среде является нормаль к ней. Для уяснения геометрии моностатического облучения границы раздела обратимся к схеме исследования рассеяния УЗ (рис. 1). На нем: действительный источник — первая ПИА, это левый ЭАП (TX), излучающий волны бигармонической накачки f1 , f2 , и участок водной среды до отражающей границы, в котором эффективно сформирован первый сигнал ВРЧ до рассеяния. Далее мнимый источник — вторая ПИА, зеркальное изображение левого ЭАП в воздушной среде (на рис. 1 не нарисован), лучи от которого "пронизывают сверху вниз" участок границы раздела, и область воды, в которой к приемному правому ЭАП (RCV) распространяется УЗ-пучок "расфазированной и противофазной" накачки, неэффективно формируя второй сигнал ВРЧ.

Использование ПИА в рыбопоисковой аппаратуре

Ниже рассмотрим использование ПИА в рыбопоисковой аппаратуре для работы в условиях шельфа при минимальном уровне маскирующей помехи от протяженных границ раздела (вода– воздух) и (вода–дно), что обусловлено возможностью формирования узкого основного лепестка излучения без дополнительных максимумов, т.е. наличием зондирующего поля ВРЧ специфической формы. Основные требования к схемам формирования электрических сигналов накачки для излучающих трактов с РПИ изложены в [11]. В частности, для формирования ПИА в водной среде на ЭАП подаются два или нескольких электрических высокочастотных сигналов, частоты которых находятся в его полосе пропускания. Например, известен рыбопоисковый эхолот "Пескарь" с РПИ, в котором используется одноканальный метод формирования электрических сигналов бигармонической накачки с частотами f 1 = = 250 кГц и f 2 = 300 кГц (что сопоставимо с величиной частоты облучения в [7] — 200 кГц), в результате чего в водной среде совместно распространяются и взаимодействуют сфазированные УЗ-колебания в виде биений. В устройстве используется ЭАП с пьезоэлементом в виде круглого пьезокерамического диска диаметром 65 мм с резонансной частотой f 0 = 275 кГц, что обеспечивает в излучении волн накачки следующие параметры ХН: угловая ширина основного лепестка ХН по уровню 0.7 около 6°, что задает на дистанции

50 м пятно засветки в водной среде около 5 м, а также направления относительно акустической оси для первого и второго добавочных максимумов a (1L = 9.6°, а (22 = 16.8° при их относительных max max уровнях 13% и 6.4% соответственно. Гидроакустический прибор успешно использовался для ры-бопоиска и гидролокации в сложных условиях, в частности для наклонного эхопоиска объектов промысла на ВРЧ F = 50 кГц в стороне от судна-носителя на дистанциях до 50 м при глубине водоема 7–0.1 м, что сопровождалось облучением сигналами накачки взволнованной границы раздела (волнение до 4 баллов) по указанным выше направлениям первого и второго добавочных максимумов на дистанциях около 50 м и 30 м соответственно. Отмечено, что на ВРЧ устройство имеет высокую разрешающую способность и малую мертвую зону, установлен низкий уровень маскирующего действия отражений, в частности поверхностной реверберации. Последнее является существенным отличием от режима эхозондиро-вания на сигналах накачки, при осуществлении которого реверберация полностью маскирует сигналы от целей. Объяснения снижению уровня маскирующего сигнала на ВРЧ в [12] не приведено, между тем с учетом результатов в [7] можно предположить следующее. Так, высокий уровень маскирующей помехи по накачке обусловлен боковым излучением ЭАП, однако расфазировка волн накачки, т.е. нарушение их взаимной когерентности при рассеянии взволнованной границей раздела (вода–воздух) приводит к тому, что эффективность генерации "противофазных" и маскирующих ВРЧ снижается. По сути дела полученный результат можно трактовать как исключение действия мнимых источников на ВРЧ (каждому добавочному максимуму соответствует свой мнимый источник) вследствие того, что взаимодействие со взволнованной границей раздела нарушает временнóе и пространственное согласование рассеянных сигналов бигармонической накачки. Этот подход может быть подкреплен известным каждому водителю автомобиля оптическим явлением — на мокрой дороге встречный автомобиль имеет четыре источника света (два от фар и два их мнимых изображения), а на сухой два от фар и воздействие мнимых источников отсутствует. Нетрудно предположить, что именно шероховатость облучаемой границы раздела — дорожного полотна с выравнивающей водяной пленкой или без нее — тут является причиной, т.е. для нашего случая наличие некоторой степени волнения границы раздела приводит к такому уровню расфазировки сигналов накачки от мнимого источника, второго приемоизлучающего антенного устройства (ПАУ), что эффективность генерации "противофазной" ВРЧ существенно снижается.

Применение ПИА в волноизмерительной аппаратуре

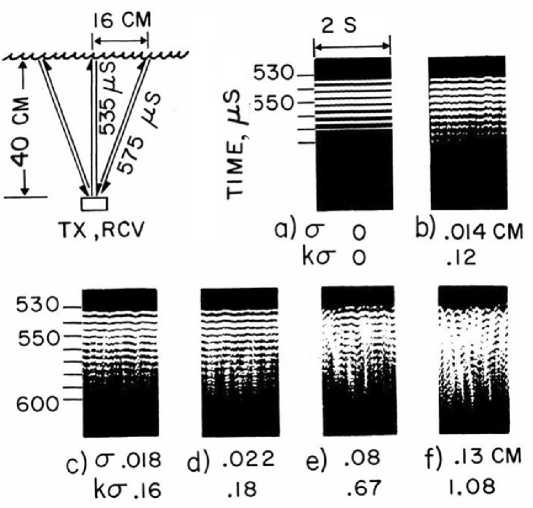

Ниже проанализируем возможности применения ПИА как источника низкочастотного УЗ-сиг-нала в волноизмерительной аппаратуре, например за счет "подстройки" пространственного периода ВРЧ под существующие условия ветрового волнения на морской поверхности, что должно обеспечить режим когерентного рассеяния. Рассмотрим процесс рассеяния коротковолновых сигналов накачки ( 2 2 = с / f1 2 — длины волн) и длинноволновой ( Л = с / F = c /| f 1 - f 2 Н 2 V( ^ 2 - 2 ) I — длина ВРЧ) компонент УЗ-излучения в ПИА на примере расфазировки ВРЧ, используя изображенный на рис. 3 профиль взволнованной границы раздела.

Рис. 3. Геометрия рассеяния УЗ-поля ВРЧ взволнованной границей раздела.

Обозначим через ϑ угол, который падающая ВРЧ образует с нормалью к горизонтальной плоскости — положение невозмущенной границы (изображено штрихпунктирной линией внутри профиля). Отметим, что отрезки АС и BD , перпендикулярные лучам падающих и отраженных ВРЧ (сплошные линии со стрелками), отображают расположение соответствующих волновых фронтов. В данном случае разность хода рассеянных ВРЧ, исходящих от точек A и B взволнованной поверхности под углом & к нормали, определяется выражением А= AD - BC = a (sin &'- sin & ) + + h (cos & ' + cos & ), где AD — расстояние, пройденное "нижним сплошным" лучем после отражения от впадины шероховатой поверхности до общего волнового фронта; ВС — расстояние, которое должен пройти "верхний сплошной" луч до отражения от вершины шероховатой поверхности, которая находится на указанном выше общем волновом фронте; h и а — параметры профиля ветрового волнения. Если & = & , то разность хода будет равна А = 2 h cos & . Если разность хода умножить на волновое число к - = 2 п / Л для ВРЧ, то получим разность фаз А ^ ав = ( 2 п • 2 h cos & / Л ) , выраженную через длину ВРЧ. Видно, что величина расфазировки, вносимая в ВРЧ при рассеянии точками А и В волнового профиля, зависит от отношения высоты неровностей h к длине Λ ВРЧ, т.е. безразмерного параметра h / Λ, и направления облучения относительно невозмущенной границы. Напомним, что в соответствии с принципом Гюйгенса–Френеля каждая точка волнового профиля, например E, F, G, …, H, I и т.д., которых также достигает распространяющаяся падающая волна (штриховые линии со стрелками), становится источником элементарных сферических когерентных волн, взаимное наложение которых образует волновой фронт результирующей рассеянной ВРЧ. Используем [1] критерий акустической ровности взволнованной поверхности моря: для точек A и B волнового профиля разность хода А должна быть меньше Л / 4, а разность фаз А ^ — меньше π / 2 рад. В нашем случае это длины волн разностной частоты Л = с / F = c / f 1 - f ,| = = ЛЛ 2 / ( Л 2 - Л 1 )| и сигналов накачки Л 2 = с / f 1 2 . Очевидно, что вследствие того, что длины волн отличаются, то и разности хода (разности фаз) в критерии акустической ровности будут отличаться.

+ 0.025 + 0.025 + 0.025 ) . Расположим точки I, Н,_ на волновом профиле таким образом, чтобы сохранить данное соотношение отрезков для hF : 0.025 hF , 0.05 hF и т.д., что обусловит для них разности фаз:

А^F bi = ( 2 п • 2 • 0.025 hF cos & / Л ) = 18 ° и cos 18 ° = 0.95;

А ^F BH = ( 2 п • 2 • 0.05 hF cos & / Л ) = 36 ° и cos 36 ° = 0.812;

А ^F B i = ( 2 п • 2 • 0.125 hF cos & / Л ) = 90° и cos 90 ° = 0 соответственно (рис. 3).

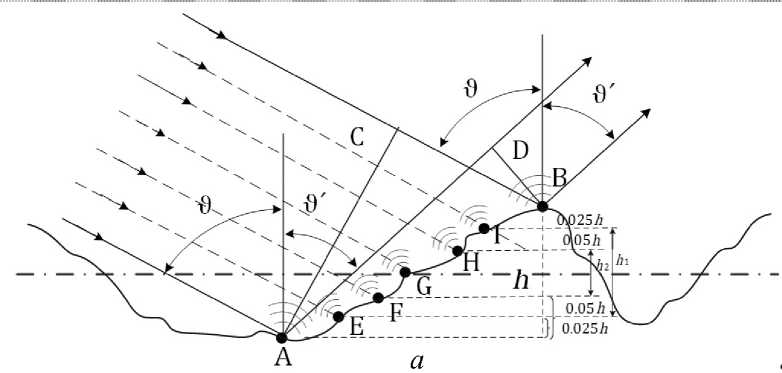

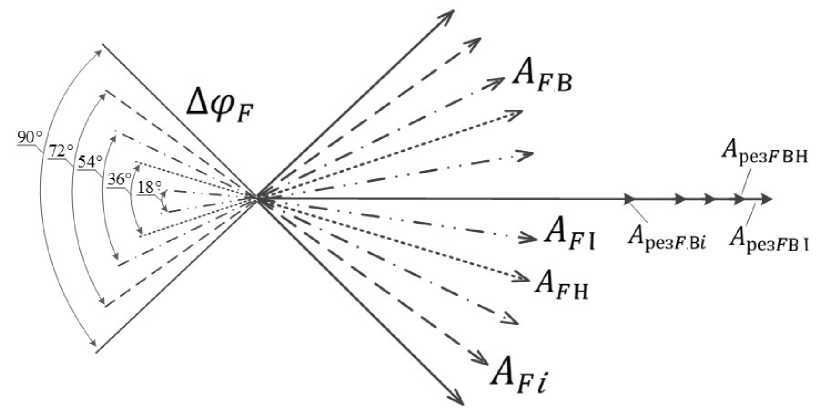

Применим соотношение из метода векторных диаграмм ( А ре з = A 12 + А 22 + 2 Л1 Л 2 cos А ^ ) для расчета результирующих амплитуд А рез F BI , А рез F BH , А рез F B i выделенных "пар" элементарных сферических когерентных сигналов ВРЧ при условии примерного равенства амплитуд колебаний АF B ~ АF I , АF B ~ АF H , АF B ~ АF i . Итак, А рез F BI = = ^А^+А ^В^ Л^^^^ = AF в V2(1 + cos АА | ) = = 1.975 А F B , А рез F BH = 1.9 А F B , А рез F B i = 1.41 А F B . Очевидно, что в данном случае рассеянные элементами волнового профиля элементарные сферические волны когерентны и их взаимное наложение обусловит формирование при переизлучении интерференционного максимума результирующей ВРЧ в пространстве, что наглядно представлено на рис. 4. На нем в левой половине отображены величины разностей фаз А ^F , углы обозначены разными типами линий: 18° = 9° + 9° (-··-··-), 36° = = 18° + 18° (······), 54° = 27° + 27° (-·-·-), 72° = = 36° + 36° (штриховые линии), 90° = 45° + 45° (сплошные линии). Справа: в верхней половине — стрелки, отображающие амплитуды колебаний АF B , рассеянные от точки B, в нижней половине — стрелки, отображающие амплитуды колебаний АF , рассеянные от точек I, H, …, i ; на горизонтальной оси — стрелки, отображающие результирующие амплитуды А рез F BI , А рез F BH , А рез F B i . Полученные результаты не противоречат выводам, представленным в [8], в соответствии с которыми слабошероховатая поверхность коллимированно переизлучает когерентную составляющую УЗ-по-ля в направлении зеркального отражения. Еще раз подчеркнем, что в нашем случае есть возможность

Рис. 4 . Векторная диаграмма когерентного рассеяния ВРЧ взволнованной границей раздела.

изменения длины пространственного периода длинноволновой ( Л = с / F = c /| f 1 - f 2| = = ^^ 2 / ( Л 2 - А , )| — длина ВРЧ) компоненты УЗ-излучения в ПИА за счет перестройки в излучающем тракте. Судя по векторной диаграмме (рис. 4), режим когерентного рассеяния взволнованной границей раздела может позволить сохранить при переизлучении крайними точками ("подошвы" и "вершины") волнового профиля практически не искаженным основной лепесток ПИА, что можно использовать как информационный признак акустической ровности взволнованной границы раздела в способе измерения параметров взволнованной морской поверхности.

Сопоставим рассеяние коротковолновых компонент излучения ПИА — волн накачки — с длинами волн А, 2 = с / f1 2 и сигнала ВРЧ с длиной волны Л = с / F = c /| f. - f 2| = А^ / (А2 - А, )|. Для упрощения анализа используем центральную частоту накачки f 0 = (f1 + f 2) /2, которая обычно совпадает с резонансной частотой пьезоэлемента излучающего ЭАП. Например, для ПИА, используемой в эксперименте [12], сопоставим волновые процессы — накачки с центральной частотой f0 = = 2 МГц (А = 0.75 мм) и ВРЧ с частотой F = = 200 кГц (Л = 7.5 мм). Очевидно, что, т.к. Л = = 10 λ0 , то значение hf 0 , для которого рассеянные элементарные сферические волны будут когерентны, составит десятую часть от hF . Учитывая данное соотношение длин волновых процессов, нетрудно определить, что для колебаний рассеянных волн накачки, укладывающихся на hF =Л /4 = = 10λ0 / 4 = 5 λ0 / 2 = 2.5 λ0 , числовые значения разностей фаз также увеличились на порядок, вплоть до максимальной разности фаз Apf0 = = 900°. Применим еще раз соотношение из метода векторных диаграмм (Арез = A, + A + 2А1 А cos А^) для расчета результирующих амплитуд рассеянных волн накачки при условии примерного равенства амплитуд колебаний, обратив внимание на слагаемое с cos А^, знак которого периодически изменяется от (+) до (–), приводя к тому, что среднее значение косинуса за период будет стремиться к нулю. Это говорит о том, что рассеянные верхней и нижней границами поверхностных возмущений волны накачки расфазированы и некогерентны, в результате чего результат сложения колебаний определяется только их амплитудами и не зависит от фаз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Еще раз подчеркнем: если рассеянные элементарные сферические волны являются когерентными, то возможно такое пространственное перераспределение УЗ-энергии, как формирование интерференционных максимумов и минимумов, причем, как было отмечено выше, нас интересует наличие именно на перестраиваемой ВРЧ характерного основного лепестка ПИА как информационного признака акустической ровности взволнованной границы раздела в разрабатываемом способе измерения параметров взволнованной морской поверхности. С другой стороны, так как целью измерений является дистанционная и косвенная оценка размаха смещений взволнованной границы раздела, реальная амплитуда которых заранее неизвестна, то и для ВРЧ при рассеянии возможно формирование некогерентных волновых процессов, в результате чего может наблюдаться в пространстве их энергетическое сложение, что выражается в искажении / разрушении основного лепестка ПИА, что должно быть скомпенсировано снижением значения длины ВРЧ вплоть до появления информационного признака. Исходя из изложенного выше, можно выделить ключевые моменты в предлагаемом способе измерения параметров взволнованной морской поверхности с использованием эффектов нелинейной акустики при широкополосном облучении УЗ-сигналами со стороны дна.

Во-первых, необходимо использовать ПИА, что позволит в водной среде формировать ВРЧ с перестраиваемой длиной волны, соизмеримой с пространственными размерами (амплитуда и протяженность периода колебаний) поверхностного ветрового волнения.

Во-вторых, взаимодействие ВРЧ с верхней и нижней границами поверхностных нерегулярностей, облучаемой площадки взволнованной границы раздела, для которой выполняется (не выполняется) критерий акустической ровности неровной поверхности, должно обеспечить получение рассеянных, но когерентных (некогерентных) и запаздывающих друг относительно друга информационных сигналов ВРЧ.

В-третьих, регистрация поперечного распределения амплитуд рассеянного УЗ-поля на ВРЧ и анализ полученных результатов дает возможность судить о степени расфазировки данных сигналов, переизлученных профилем поверхностного волнения с малой (большой) высотой неровностей.

В-четвертых, для поверхностного волнения на облучаемой площадке границы раздела условие некогерентного рассеяния можно перевести в когерентное за счет применения ВРЧ с большей длиной волны. Данный прием обеспечит: при имеющейся амплитуде поверхностного ветрового волнения уменьшение относительного фазового сдвига, а также увеличение когерентности рассеянных информационных сигналов ВРЧ.

В-пятых, регистрация перехода одного условия рассеяния в другое по наличию / отсутствию информационного признака позволяет дистанционно осуществить оценку параметров морского волнения для обследуемой области границы раздела акватории [15].

Тематика исследований, описанных в данной статье, является продолжением работ [16–19], и соответствует направлению исследований — разработка технических основ приборов, инструментов, систем и методов измерения в области акустики водных сред: излучение, прием и обработка звуковых сигналов, акустический мониторинг водоемов.

Список литературы ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ АНТЕННА ДЛЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЕМА: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ В ВОЛНОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЕ (ОБЗОР)

- 1. Кудрявцев В.И. Промысловая гидроакустика и рыболокация. М.: Пищпром, 1978.

- 2. Wildt R., editor. Physics of Sound in the Sea, N D R C. SummaryTech Rep Div. 6, Vol. 8. Washington, DC: US Government Printing Office. 1946. URL: https://www.loc.gov/item/2015490953/

- 3. Urick R.J., Hoover R.M. Backscattering of sound from the sea surface: Its measurement, causes, and application to the prediction of reverberation levels // The Journal of the Acoustical Society of America. 1956. Vol. 28, iss. 6. P. 1038–1042. DOI: 10.1121/1.1908547

- 4. Dahl P.H. The contribution of bubbles to high-frequency sea surface backscatter: a 24-h time series of field measurements // The Journal of the Acoustical Society of America. 2003. Vol. 113, iss. 2. P. 769–780. DOI: 10.1121/1.1532029

- 5. Chapman R.P., Harris J.H. Surface backscattering strengths measured with explosive sound sources // The Journal of the Acoustical Society of America. 1962. Vol. 34, iss. 10. P. 1592–1597. DOI: 10.1121/ 1.1909057

- 6. Yang Zh., Liu B., Qi L., White P.R., et al. Measurement of bistatic sea surface scattering with a parametric acoustic source // Journal Acoustical Society of America. 2022. Vol. 4 (151). P. 2474–2485. DOI: 10.1121/10.0010160

- 7. Leong W.K., Kan T.K., Clay C.S. Use of Acoustic Scattering Theory to Interpret Marine Geophysical Data // Research Report No. 71-1, April 1971. 32 р. https://minds.wisconsin.edu/handle/1793/64951

- 8. Бреховских Л.М., Лысанов Ю.П. Теоретические основы акустики океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1982.

- 9. Урик Р.Дж. Основы гидроакустики/ Пер. с англ. Л.: Судостроение, 1978. 448 с.

- 10. Constructive / Destructive Interference [Электронный ресурс]. URL: https://www.phys.uconn.edu/~gibson/Notes/Section5_2/S

- ec5_2.htm (дата обращения 02.02.2025 г.).

- 11. Новиков Б.К., Руденко О.В., Тимошенко В.И. Нелинейная гидроакустика. Л.: Судостроение, 1981. 264 с.

- 12. Новиков Б.К., Тимошенко В.И. Параметрические антенны в гидролокации. Л.: Судостроение, 1989. 256 с.

- 13. Воронин В.А., Тарасов С.П., Тимошенко В.И. Гидроакустические параметрические системы. Ростов н/Д: Ростиздат, 2004. 400 с.

- 14. Клей К., Медвин Г. Акустическая океанография: Основы и применения / Пер. с англ. Э.В. Житковской, Р.Ю. Попова. М.: Мир, 1980. 580 с.

- 15. Волощенко Е.В., Тарасов С.П. и др. Акустический способ измерения параметров движения слоистой морской среды на прибрежной акватории. Патент РФ N2833473 C1. 21.01.2025. URL: https://www1.fips.ru/registers-docview/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2833473&TypeFile=html

- 16. Волощенко Е.В., Тарасов С.П. и др. Акустический способ и устройство измерения параметров морского волнения. Патент РФ N2721307 C1. 18.05.2020. URL: https://patenton.ru/patent/RU2721307C1

- 17. Волощенко Е.В., Тарасов С.П. Измерение характеристик морского волнения на основе применения эффектов нелинейной акустики // Акустика среды обитания (АСО-2021): материалы Шестой Всероссийской конф. молодых ученых и спец. М: МГТУ им. Баумана, 2021. С. 70–75.

- 18. Волощенко Е.В., Волощенко В.Ю. Многочастотный доплеровский способ измерений скорости течений в водной среде. Патент РФ N2795579 С1. 05.05.2023.

- 19. Волощенко Е.В. Повышение эффективности гидроакустических средств обнаружения на прибрежной акватории за счет применения нелинейной акустики // Научное приборостроение. 2024. Т. 34, № 2. С. 67–77. URL: https://iairas.ru/mag/2024/abst2.php#abst7