Патогенетическая значимость нарушения баланса цитокинов у лиц с хроническими неспецифическими заболеваниями легких

Автор: Кострова Т.О., Лисаченко Г.В., Коломендина Л.Ф., Мартыненко И.В., Гольдшмидт Н.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены данные по исследованию цитокинового дисбаланса у пациентов с хроническим бронхитом (22 человека) и хронической обструктивной болезнью легких (88 человек) в зависимости от клинического варианта течения заболевания. Выявлены особенности иммунных нарушений при различных формах болезни. Установлена взаимосвязь между тяжестью клинических проявлений, степенью вентиляционных расстройств, с одной стороны, и наруше- ниями цитокинового статуса у лиц с хроническими неспецифическими заболеваниями легких, с другой. Показана зависимость иммунного ответа от уровня цитокинов Т - хелпер первого или второго типа.

Цитокиновый статус, хроническая обструктивная болезнь легких, иммунные нарушения, интерлейкины

Короткий адрес: https://sciup.org/14920225

IDR: 14920225 | УДК: [616.235-036.12]:

Текст научной статьи Патогенетическая значимость нарушения баланса цитокинов у лиц с хроническими неспецифическими заболеваниями легких

E-mail: fire 63 @hotmail.ru

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НАРУШЕНИЯ БАЛАНСА ЦИТОКИНОВ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

-

*МУЗ «Клинический консультативнодиагностический центр», г. Кемерово;

-

**Кемеровская государственная медицинская академия

В последние годы в медицинских публикациях и средствах массовой информации появились многочисленные сведения об ухудшении здоровья населения России. В структуре заболеваемости 80% приходится на долю болезней органов дыхания. Проведенные в разных странах мира эпидемиологические исследования также свидетельствуют об устойчивом росте заболеваемости хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ), в частности ХОБЛ и хроническим бронхитом [1, 2, 8].

ХОБЛ – тяжелое заболевание, характеризующееся неуклонным прогрессированием, когда даже вне обострений происходит нарастание бронхиальной обструкции [1-3], присоединяются осложнения, постепенно утрачивается трудоспособность [1,2].

Особенностью ХОБЛ является малосимптомное [3] течение в первые 10-15 лет, в связи с чем имеются определенные трудности ранней диагностики ХОБЛ, когда еще есть возможность частичной обратимости прогрессирующей обструкции дыхательных путей при использовании современных методов лечения, но отсутствуют методы постановки диагноза [8, 9, 10].

В настоящее время ХОБЛ занимает третье место в мире после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [8].

Актуальность проблемы приобретает особую значимость и в связи с тем, что благодаря достижениям медицины смертность от многих заболеваний неуклонно снижается, в частности от сердечно-сосудистых она снизилась на 20%, а от ХОБЛ увеличилась на 15% [1, 2].

При хронических неспецифических заболеваниях легких закономерно развиваются нарушения функции иммунной системы и цитокиновый дисбаланс [4, 6], усугубляющийся с увеличением продолжительности заболевания и тяжести клинического течения. Цитокины - это медиаторы иммунной системы, необходимые 30

для ее развития и функционирования. Эти биорегуля-торные молекулы определяют тип и длительность иммунного ответа. Синтез цитокинов начинается тотчас в ответ на проникновение в организм микроорганизмов или повреждение тканей [11]. В целом без цитокинов иммунная система «мертва» [3].

По данным ВОЗ [10], одной из причин хрониза-ции следует считать развитие у больных вторичной иммунологической недостаточности, ведущей к снижению сопротивляемости организма к инфекционным агентам [14,15] и патологическому изменению синтеза цитокинов клетками продуцентами иммунной системы [4]. Цитокины являются одним из важнейших индукторов острой фазы воспаления [11]. Все они имеют ряд биохимических и функциональных характеристик, среди которых важнейшими являются: плейотропность и взаимозаменяемость биологического действия, отсутствие антигенной специфичности, проведения сигнала путем взаимодействия со специфическими клеточными рецепторами, формирование цитокиновой сети [3-7]. Усиленный синтез цитокинов начинается в ответ на проникновение в организм микроорганизмов или повреждение тканей [13].

Зарубежными и отечественными исследователями обсуждается проблема высокого уровня провоспали-тельных цитокинов и их связь с механизмами противо-инфекционного иммунного ответа [17]. Изучение взаимосвязи иммунного ответа микроорганизма осуществляется в зависимости от нозологической картины воспалительных заболеваний бронхолегочной системы, тяжести течения, длительности заболевании [13].

Установлена тесная взаимосвязь между тяжестью клинических проявлений, степенью вентиляционных нарушений, с одной стороны, и нарушениями цито-кинового статуса иммунной системы у лиц с хроническими неспецифическими заболеваниями легких [7, 8], с другой.

Целью нашего исследования явилась оценка патогенетической значимости нарушения баланса про- и противовоспалительных цитокинов в формировании иммунного воспаления при ХОБЛ и хроническом бронхите, установление наличия взаимосвязи между их содержанием в сыворотке крови и степенью тяжести заболевания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для достижения поставленной цели в качестве объекта исследования были выбраны 132 человека, удовлетворяющие общим критериям включения и исключения в исследованиях и подписавшие форму информированного согласия. Из них 22 человека составляла группа здоровых лиц. Возраст обследованной группы - 132 человек (64 мужчин и 68 женщин) составил от 20 до 60 лет, в работе использованы периферическая кровь, сыворотка крови больных хроническим бронхитом и больных ХОБЛ с легкой, средней и среднетяжелой степенью течения, периферическая кровь, сыворотка здоровых доноров.

Диагноз ХОБЛ (I. 44) и ХБ (I. 41) был установлен по рекомендациям ВОЗ в соответствии с МКБ -10.

Критерием разделения пациентов на группы была степень тяжести течения ХОБЛ (легкая, средняя и среднетяжелая форма ХОБЛ). По клиническим вариантам ХОБЛ выделялись подгруппы: 40 человек с легким течением ХОБЛ-1 (18 мужчин и 22 женщины), 25 человек со средним течением ХОБЛ-2 (19 женщин и 6 мужчин), 23 человека со среднетяжелым течением ХОБЛ-3 (13 женщин и 10 мужчин). Всего пациентов с ХОБЛ - 88 человек. Пациенты с ХБ составляли группу из 22 человек (8 мужчин и 14 женщин).

Критериям включения соответствовали пациенты с ХОБЛ в стабильной фазе (вне обострения), с частотой обострений ХОБЛ не менее 3-4 раз в году, с показателями ОФВ 1 между ≥ 30% и ≤ 80% от должного расчетного уровня, ОФВ 1 ⁄ ФЖЕЛ ≤ 70%, с увеличением ОФВ1 менее чем на 15% от исходного уровня спустя 15 минут после ингаляции 400 мкг сальбутамола, длительностью заболевания 10 лет и больше (15,0±3,2 года), сатурацией кислорода в покое ≥ 90%. Пациенты с хроническим простым бронхитом обследовались в период обострения заболевания. Критериями диагноза ХОБЛ являлись наличие у больного кашля, мокроты или одышки более двух последовательных лет и практически ежедневно в течение трех последовательных месяцев, данные спирометрии.

По критериям исключения не вошли пациенты с бронхиальной астмой, бронхоэктатической болезнью, легочным туберкулезом, муковисцидозом, онкопатологией, дыхательной недостаточностью и потребностью в кислородотерапии, почечной недостаточностью, тяжелой патологией печени (АСТ, АЛТ в 2 раза превышают нижнюю границу нормы), тяжелой артериальной гипертензией, не контролируемой терапией, нестабильной стенокардией напряжения, сердечной недостаточностью (III и IV NYHA), а также пациенты, которые принимали кортикостероиды (ингаляционные и пероральные) в течение 2 месяцев до проведения исследования.

Также учитывалось нежелание пациента соблюдать назначения врача.

Диагноз ХОБЛ у пациентов исходно был верифицирован и основывался на анамнестических данных, оценке симптомов и объективного статуса, результатах измерения воздушного потока.

Для оценки уровня про- и противовоспалительных цитокинов измеряли концентрацию ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО- ά , ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-2, ИФН - γ .

Определение концентрации про- и противовоспалительных цитокинов проводилось с помощью твердофазного иммуноферментного анализа на им-муноферментном анализаторе «Униплан», Россия. Были использованы наборы цитокинов производства ООО «Цитокин», г. Санкт-Петербург, исследования проводились на базе иммунологической лаборатории МУЗ ККДЦ.

В методе использован «сэндвич» – вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Для реализации этого варианта используются два моноклональных антитела с различной эпитопной специфичностью к интерлейкину. Одно из них иммобилизовано на твердой фазе (внутренняя поверхность лунок), второе конъюгировано с биотином. На первой стадии анализа содержащийся в калибровочных и исследуемых пробах биотин связывается одновременно с конъюгатом вторых антител, находящихся в растворе, и антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. Количество связавшегося конъюгата прямо пропорционально количеству интерлейкина в исследуемом образце. На второй стадии анализа в лунки вносили авидин-пероксидазу [12]. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочной кривой определяли концентрацию цитокинов.

Для анализа полученного материала использовались методы статистической обработки (методы вариационной статистики).

Для каждой выборки данных оценивали следующие показатели: среднюю арифметическую величину, среднее квадратичное отклонение и ошибку средней арифметической величины.

Оценку статистической значимости различий средних величин проводили с использованием t-критерия Стьюдента. Вычисленное значение t-критерия сравнивалось с критическим значением tкр, определяемым по таблицам распределения Стьюдента для критического уровня значимости ркр = 0,05. При t > tкр гипотеза об отсутствии различий отвергалась.

Для определения статистической связи количественных признаков вычислялся коэффициент линейной корреляции (г), по которому вычислялось соответствующее значение t-критерия (t) и сравнивалось с критическим значением tкр, определяемым по таблицам распределения Стьюдента. При t > tкр коэффициент корреляции r считался статистически значимым.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При исследовании дисбаланса цитокинов в сыворотке крови больных с ХБ (24 человека) и ХОБЛ: ХОБЛ-1 (40 человек), ХОБЛ-2 (25 человек), ХОБЛ-3 (23 человека) ХБ и ХОБЛ выявлены различно увеличенные концентрации провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-альфа и противовоспалительных Тh-2 зависимых - ИЛ-4, ИЛ-10 цитокинов (табл. 1).

Обнаруженные нами высокие концентрации про-воспалительных цитокинов свидетельствовали о высокой активности воспалительного процесса при обострении ХБ и его проявлениях на системном уровне. Был выявлен дисбаланс между двумя типами клеток - Тh-1 и Тh-2. Функция Тh-1 подавлена, о чем свидетельствует снижение продукции ИФН- γ и экспрессия рецепторов ИЛ-2. Это служит доказательством угне-

Таблица 1

Показатели нарушенного цитокинового статуса пациентов с ХНЗЛ Содержание цитокинов (в пг/мл) у больных с ХНЗЛ (М±m)

|

Цитокины пг/мл |

Здоровые доноры, n=22 |

Х.Б n=20 |

ХОБЛ-1 n=40 |

ХОБЛ-2 n=25 |

ХОБЛ-3 n=23 |

|

ИЛ-1β пг/мл |

20,8±3,1 |

96,2± 26,1*+ |

22,11±2,0*+ |

112±9,58*+ |

775,8±124,1* |

|

ИЛ-2 пг/мл |

29,2±2,8 |

16,6 ±2,2*+ |

46,6±20,5 |

23,44±3,2* |

7,51±1,6*+ |

|

ИЛ-4 пг/мл |

23,8±0,7 |

162,8±28,1* |

68,51±1,6* |

59,1±2,9*+ |

38,46±1,79+ |

|

ИЛ-6 пг/мл |

1,3±0,56 |

49,7 ±7,9*+ |

1,12±0,19*+ |

10,77±7,8+ |

66,96±31,1* |

|

ИЛ-8 пг/мл |

18,7±6,8 |

373,4±28,2* |

25,55±3,8* |

37,22±9,3* |

247,9±104,6* |

|

ИЛ-10 пг/мл |

1,87±1,1 |

72,5 ± 8,4*+ |

1,91±0,63*+ |

91,7±23,6*+ |

179,9±14,2* |

|

ФНО-ά г/мл |

0,01±0,01 |

24,1±0,9*+ |

0,51±0,17*+ |

0,36±0,14*+ |

0,83±0,23*+ |

|

ИФН-γ г/мл |

64,4±2,9 |

25,1±1,1*+ |

76,4±21,8*+ |

36,44±10,0* |

9,1±1,8* + |

Примечание: (*) – различия статистически значимы по сравнению со здоровыми лицами; (+) – различия статистически значимы по сравнению с больными до лечения (р<0,05).

тения функции Т-клеточного звена иммунитета у лиц с рецидивирующим течением ХНЗЛ.

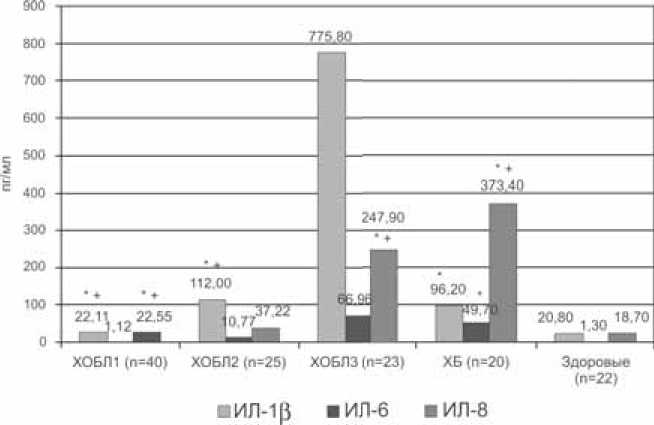

Цитокины образуют сеть взаимодействий, в рамках которых каждый цитокин обладает перекрещивающейся и синергической активностью с другими цитокинами [7, 11, 17]. При изучении показателей цитокинового статуса и определении уровней сывороточных цитокинов в группах обследуемых пациентов с ХОБЛ результаты свидетельствуют о статистически значимом повышении уровней следующих цитокинов: ФНО- α . ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в сравнении с группой здоровых лиц (рис. 1).

Следует отметить, что более высокий уровень цитокинемии ФНО- α , ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 наблюдался у пациентов со среднетяжелым течением ХОБЛ. Под влиянием ИЛ-1 β Т- клетки участвуют в распознавании чужеродного антигена, активируются

Рис. 1. Цитокиновый профиль (ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-8) пациентов с ХОБЛ и ХБ: (*) – различия статистически значимы по сравнению со здоровой группой, (+) – при сравнении между группами, (p < 0,05)

и продуцируют ИФН- γ . Т- клетки играют роль дирижера воспалительной реакции [5, 7].

На фоне иммунной недостаточности у пациентов с ХОБЛ и ХБ стимул от активированных Т-клеток снижен, это ведет к хронизации, затяжному течению процесса, несмотря на достаточный синтез ИЛ-1 β [5, 6, 7].

Под влиянием ИЛ-1 β возрастает концентрация продуктов метаболизма фосфолипидов, при агрегации гранулоцитов повышаются процессы дегрануляции. ИЛ-1 β является сильным активатором выброса кортикостероидов, а высокие дозы кортикостероидов подавляют как воспалительный процесс, так и иммунные реакции [11, 17].

Диагностически значимый более 100-200 пг/мл подъем уровней цитокинов у большинства больных отмечен во II-III стадии ХОБЛ. По современным данным, ИЛ-4 в комплексе с гамма - интерфероном является ключевым фактором, определяющим тип иммунитета [11].

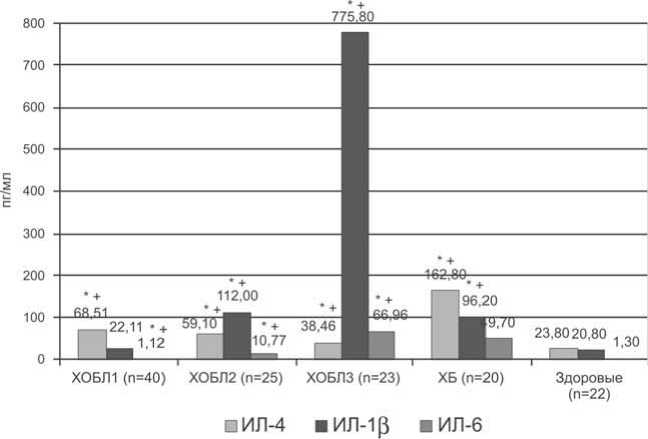

У пациентов обследуемых групп было отмечено динамическое снижение в соответствии со степенью тяжести течения ХОБЛ уровня ИЛ-4 на фоне резкого повышения уровней провоспалительных цитокинов (рис. 2). Установлены отличия в динамике уровня цитокинов сыворотки пациентов от стадии ХОБЛ. Уровень ИЛ-4 на начальной стадии заболевания (ХОБЛ-1) являлся наиболее высоким, при увеличении степени тяжести течения он имел тенденцию к снижению: 68,51±1,6 пг/ мл (ХОБЛ-1), 59,1±2,9 пг/мл (ХОБЛ-2), 38,46±1,7 пг/мл (ХОБЛ-3), p<0,05. Уровень ИЛ-4 при среднетяжелой степени течения был статисти-

Рис. 2. Цитокиновый профиль (ИЛ-4, ИЛ-1 β , ИЛ-6) пациентов с ХОБЛ и ХБ: (*) – различия статистически значимы по сравнению со здоровой группой, (+) – при сравнении между группами (p < 0,05)

шение уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ -1 β , ИЛ – 6; рис. 2) что способствует хронизации и утяжелению степени течения ХОБЛ.

Противовоспалительный иммунный ответ тем сильнее, чем интенсивнее реактивность провоспали-тельного каскада [4-6]. У пациентов с тяжелым течением ХОБЛ при выраженной гиперпродукции про-воспалительных цитокинов не наблюдалось адекватно высокого уровня T хелпер-1 зависимых цитокинов (ИЛ-2, ИФН- γ ). То есть, у пациентов со средней и среднетяжелой степенью течения ХОБЛ не наблюдалось адекватного противовоспалительного ответа.

Нами проведено исследование важнейшего эндогенного иммуномодулятора, способного активировать чески значимо в 1,2 раза ниже, чем уровень ИЛ-4 при средней тяжести течения и статистически значимо в 1,8 раза ниже уровня легкой степени течения (ХОБЛ-1), p< 0,001.

Уровень ИЛ-4 при ХОБЛ легкой степени являлся статистически значимо более высоким (68,51±1,6) пг/ мл в отличие от ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО- α , у которых выявляются пограничные значения у больных с клиническими проявлениями первой стадии заболевания при дальнейшем их статистически значимом нарастании у пациентов во второй и третьей стадии течения ХОБЛ.

Таким образом, концентрация ИЛ-4 снижалась (рис. 2) параллельно длительности течения ХОБЛ. Уровень ИЛ-4 в сыворотке крови больных с анамнезом ХОБЛ более 20 лет был минимальным и составил 38,46±1,7 пг/мл (p<,001). ИЛ-4 обладает свойством подавлять секрецию цитокинов моноцитарного происхождения (ИЛ-1 β , ИЛ-6) [4-6], цитотоксичность макрофагов, поэтому сниженный в 2 раза уровень ИЛ-4 при среднетяжелой степени течения ХОБЛ коррелирует с прогрессированием тяжести течения ХОБЛ, сопровождающей поддержанием бактериальной инфекции на фоне иммунодефицитного состояния. Высокий уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-1 β , ИЛ-6 свидетельствует о продолжающемся воспалительном процессе, что связано с персистенцией инфекционного агента, в связи с этим возникает необходимость проведения адекватной терапии ХОБЛ.

Тогда как концентрация ИЛ-4 снижалась параллельно длительности течения ХОБЛ, уровень ИЛ-10 в сыворотке крови больных повышался и с анамнезом ХОБЛ более 20 лет был максимальным, составляя 179,9±14,2 пг/мл (p<0,001). Функция ИЛ-4 носит компенсаторный характер и выступает в качестве фактора, стабилизирующего течение заболевания. При снижении концентрации ИЛ-4 контррегулярно идет повы-

Т - клеточное звено иммунной системы и клеточную цитотоксичность – ИФН- γ . Концентрация ИФН- γ у пациентов с ХОБЛ снижалась параллельно степени тяжести ХОБЛ. Самая минимальная концентрация соответствовала ХОБЛ-3 и составила 9,10±1,05 пг/ мл (p<0,05), что в 3 раза было меньше нормативных показателей здоровой группы. Снижение уровня ИФН- γ у пациентов с различной степенью тяжести ХОБЛ происходило контррегулярно увеличению концентрации ИЛ-10 (табл. 1). Возможно, ИЛ-10 ингибирует продукцию ИФН- γ и весь Th-1 ответ.

Характер исходных иммунологических показателей, а также уровни цитокинов сыворотки крови пациентов трех групп с ХОБЛ и группы с ХБ в целом одинаковы и связаны с однотипными механизмами развития патологического процесса, характеризующегося признаками рецидивирующего воспаления. Увеличение содержания ИЛ-4 при минимальных значениях ИЛ-2 и ИФН- γ свидетельствует о преимущественной функциональной активности Т-хелперов 2-го типа. Между синтезом ИЛ-2 и ИФН- γ существует прямая и обратная связь. ИЛ-2 вовлекается в продукцию ИФН- γ и в то же время ИФН- γ индуцирует секрецию ИЛ-2 Т – клетками. Эти два лимфокина выполняют регуляторную роль по отношению друг к другу. ИЛ-2 усиливает цитотоксический ответ Т –лимфоцитов.

Можно констатировать, что для ХБ в стадии обострения в сыворотке крови тестируется статистически значимое снижение Т- хелпер - 1 один зависимых цитокинов - ИФН гамма и ИЛ–2 (табл. 1), а также статистически значимое повышение концентраций провоспалительного цитокина ИЛ – 1 β - индуктора гуморального звена иммунной системы, ИЛ–4 и ИЛ-6 - цитокина, участвующего не только в развитии про-воспалительных реакций, но и играющего значимую роль в процессах хронизации.

Таким образом, в процессе хронизации на фоне персистирующего инфекционного агента происходит истощение выработки ИФН- γ активированными лимфоцитами, и именно с этим связано его значительное снижение. Степень подавления продукции ИФН- γ указывает на тяжесть хронического процесса. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что из ряда ведущих иммунорегуляторных цитокинов, участвующих в реализации системного воспалительного ответа при ХНЗЛ, ведущее место принадлежит ФНО – α , ИФН – γ , ИЛ – 10. Участие ИЛ - 1 β в развитии воспалительной реакции является опосредованным. Поэтому использование в качестве маркеров воспаления определение концентраций ФНО – α , ИФН – γ , ИЛ – 10 позволяет прогнозировать течение заболевания, эффективность проводимой базисной терапии.

Обнаруженный дисбаланс сывороточных цитокинов проявляется снижением уровней Th-1 маркерных цитокинов (ИЛ-2, ИФН– γ ), значительным увеличением содержания провоспалительных цитокинов (ФНО- α , ИЛ-1 β ), а также Th-2 маркерных - противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) по сравнению с изучаемыми показателями здоровых лиц. Увеличение и снижение концентрации цитокинов происходит параллельно тяжести течения ХОБЛ.

Повышение ИЛ-4 имеет контррегуляторный характер по отношению к провоспалительным цитокинам и выступает в качестве фактора, стабилизирующего течение заболевание.

Наряду с установленной цитокинемией определено повышение активности противовоспалительных цитокинов ИЛ-4, ИЛ-10, что имеет компенсаторный характер и направлено на уменьшение продукции провоспалительных цитокинов с целью ограничения воспаления и говорит о преобладании Тh-2 типа иммунного ответа. У больных с тяжелым течением ХОБЛ при выраженной гиперпродукции провоспалительных цитокинов не наблюдается адекватного противовоспалительного ответа. Это, вероятно, связано со срывом ауторегуляторных механизмов, что ведет к массивному системному воспалению.

Динамика провоспалительных и противовоспалительных цитокинов указывает на разную степень выраженности воспалительного процесса бронхолегочной системы в группах обследуемых пациентов с ХОБЛ и ХБ. При этом степень увеличения первичных медиаторов воспаления находится в тесной зависимости от клинического варианта течения заболевания.

Действительно, согласно результатам настоящего исследования, нарушения продукции ИФН- γ свидетельствуют о дизрегуляции клеточного иммунитета.

Выявленные нарушения функционирования иммунной системы, в частности при среднетяжелом течении ХОБЛ, связаны с дисбалансом активности основных цитокинов, являющихся медиаторами основных взаимодействий: ФНО-альфа формирует эффекторную фазу иммунного ответа на стадии пред- ставления антигена Т- хелперам. ИЛ-1 способствует увеличению продукции ИЛ-4, который индуцирует дифференцировку СД4+ клеток в Т-хелперы второго типа. Содержание в сыворотке крови ИЛ -4, ИЛ- 6 может служить маркером выраженности воспалительной реакции, во многом определяющей как степень выраженности воспалительного процесса, так и период обострения заболевания.

Таким образом, проведено исследование дисбаланса цитокинов при ХОБЛ и ХБ. Установлено, что при ХОБЛ и ХБ имеется существенный дисбаланс цитокинов в сыворотке крови пациентов: увеличены уровни провоспалительных цитокинов ИЛ-1 β , ФНО-а, ИЛ-6,ИЛ-8; снижен уровень ИЛ-2, ИФН- γ , наблюдаются динамические изменения содержания противовоспалительных цитокинов. Определение сывороточных концентраций ИЛ-2 и ИФН - γ необходимо использовать как маркер выраженности степени тяжести течения ХОБЛ и иммунной недостаточности. Иммунные нарушения при ХНЗЛ диктуют необходимость назначения комплексной терапии с включением иммунокорригирующих препаратов, действие которых направлено не только на подавление воспаления, но и на восстановление нарушенного звена иммунитета, измененного баланса цитокинов. Пациентам с дисбалансом цитокинов в составе комплексного лечения показано проведение иммунотерапии.

Список литературы Патогенетическая значимость нарушения баланса цитокинов у лиц с хроническими неспецифическими заболеваниями легких

- Алексеев В.Г. Очерки клинической пульмонологии/В.Г. Алексеев, В.Н. Яковлев. -М., 2001. -183 с.

- Борисова A.M. Иммунодиагностика и иммунотерапия хронических неспецифических заболеваний легких/A.M. Борисова//Терапевт. арх. -2005. -№ 3. -С. 62-66.

- Витковский Ю.А. Влияние интерлейкинов 4 и 10 на систему гемостаза in vitro/Ю.А. Витковский//Иммунология. -2004. -№ 1. -С. 43-46.

- Громова Е.Г. Динамика содержания TNF-a, IL-l, IL-6, IL-4 и IL-2 у больных с хроническими заболеваниями легких/Е.Г. Громова//Иммунология. -2002. -№ 1. -С. 61-62.

- Ершов Ф.И. Система интерферона в норме и при патологии/А.А. Дьяченко. -М.: Медицина, 2006. -120 с.

- Калинина Е.П. Цитокиновый дисбаланс у больных хроническим обструктивным бронхитом/Е. П. Калинина,Е. В. Исаченко, Т. И. Цывкина//Клин. медицина. -2003. -№ 7. -С. 25-27.

- Кетлинский С.А. Роль Т-хелперов типов 1 и 2 в регуляции клеточного и гуморального иммунитета/С.А. Кет-линский/Иммунология. -2006. -№ 2. -С. 77-79.

- Клейнер А.И. Влияние социально-гигиенических факторов на заболеваемость органов дыхания/А.И. Клейнер,В.И. Ефремова, Л.Е. Капелович//Терапевт. арх. -1998. -№ 5. -С. 98-101.

- Клиника и лечение хронического бронхита: сб. науч. трудов/ВНИИ пульмонологии. -Л., 2000. -114 с.

- Кокосов, А.Н. Хронический бронхит: этиология и патогенез/А.Н. Кокосов, К.Г. Никулин//Терапевт. арх. -2002. -№ 3. -С. 102-105.

- Кукес Н.В. Критерии синдрома системного воспалительного ответа у больных ХОБЛ/Н.В. Кукес, А.А. Игонин//Пульмонология. -2003. -№ 4. -С. 15-21. 35

- Маркелова Е.В. Неинвазивные методы оценки состояния иммунитета при заболеваниях легких/Е.В. Маркелова//Медицинская иммунология. -2005. -№ 2-3. -С. 261-262.

- Ройт А. Иммунология/А. Ройт, Д. Бростофф, Д. Мейл. -М.: Мир, 2000. -С. 50-64.

- Хаитов P.M. Основные представления иммунодефицитных состояний/P.M. Хаитов, Б.В. Пинегин//Medical Market. -2005. -Вып.31. -С. 6-9.

- Ярилин А.А. Основы иммунологии/А.А. Ярилин. -М.: Медицина, 2005. -120 с.

- Ball P. Epidemiology and treatment of chronic bronchitis and its exacerbations/P. Ball//Chest. -1995. -V.108 (2). -P. 43-52.

- Barnes P.J. Chronic obstructive pulmonary disease molecular and cellular mechanisms/P.J. Barnes, S.D. Shapiro, R.A. Pauwels//Eur Respir J. -2003. -V. 22. -P. 672-688.