Патологические синдромы декомпрессии билиарного тракта

Автор: Меджидов Расул Тенчаевич, Магомедова Саадат Магомедовна, Мамедова Эльмира Пирмагомедовна, Абдуллаева Асли Зурпукаловна, Насибова Умукусум Абдулатиповна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.12, 2021 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Рост заболеваемости желчнокаменной болезнью и опухолевым поражением гепатопанкреатодуоденальной зоны приводит к увеличению числа пациентов с обструктивным холестазом. Цель исследования - обозначить круг патологических состояний, развивающихся после декомпрессии билиарного тракта при обструктивном холестазе, и разработать эффективный, патогенетически обусловленный алгоритм лечения пациентов. Методы. Проанализированы результаты обследования и лечения 216 пациентов с обструктивным холестазом опухолевого (n=112; 51,8%) и доброкачественного (n=104; 48,2%) генеза, которым выполнены различные варианты декомпрессии билиарного тракта. Двухэтапная тактика предпринята в 133 (61,6%) случаях, в один этап прооперированы 83 (38,4%) пациента. Сравнивали результаты лечения в опытной группе (n=112), в которой применяли патогенетически обусловленный алгоритм, и контрольной группе (n=104), где проводилась стандартная терапия. Результаты. Синдром ускоренной декомпрессии развился в 31 (14,3%) наблюдении (в группе сравнения - у 26, в основной группе - у 5). Нарушения водно-электролитного баланса имели место у 32 (46,4%) пациентов с полным наружным отведением желчи. Синдром ремоделирования пищеварения развился у 44 из 117 пациентов, которым было проведено наружнее дренирование билиарного тракта (37,6%). Заключение. Показано, что патогенетически обусловленная терапия после декомпрессии билиарного тракта существенно снижает количество осложнений в послеоперационном периоде.

Декомпрессия билиарного тракта, обструктивный холестаз, синдромы декомпрессии билиарного тракта

Короткий адрес: https://sciup.org/143178078

IDR: 143178078 | DOI: 10.17816/clinpract21242

Текст научной статьи Патологические синдромы декомпрессии билиарного тракта

Submitted 27.02.2021 Revised 28.07.2021 Published 16.08.2021

желчи, парентеральное введение сбалансированных электролитных растворов, прием препаратов протонной помпы, пероральный прием нутриентов и др. [4, 15, 16, 19]), не предупреждает полностью развитие осложнений, поэтому разработка и внедрение в клиническую практику более эффективных лечебных и профилактических методов для пациентов в постдекомпрессионой фазе представляет собой большой научно-практический интерес.

Цель исследования — определить патологические состояния, возникающие в постдеком-прессионой фазе билиарного тракта при обструктивном холестазе, и разработать патогенетически обусловленный алгоритм лечения пациентов с данной патологией.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Рандомизированное проспективное исследование.

Критерии соответствия

Критерии включения : наличие у пациентов обструктивного холестаза; отсутствие метастатического поражения печени при опухолевой обструкции; наличие показаний к декомпрессии БТ.

Критерии исключения : индивидуальная непереносимость применяемых гепатотропных и антиоксидантных препаратов; наличие тяжелых сопутствующих заболеваний со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем; возникновение местных тяжелых интра- и послеоперационных осложнений, связанных с техникой выполнения декомпрессии БТ; неудачная попытка выполнения декомпрессии БТ с помощью малоинвазивных технологий.

Условия проведения

Исследование выполнено в клинике общей хирургии с лучевой диагностикой ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России.

<линическая 2021 п эакти keu Том 12 №3

Продолжительность исследования: с 2018 по 2020 г.

Описание медицинского вмешательства

Декомпрессия БТ как первый этап хирургического лечения пациентам с обструктивным холестазом опухолевого генеза проведена в 79 (36,6%) случаях из 216, все с желтухой средней и тяжелой степени, из них участников основной группы (ОГ) было 39 (18,0%), группы сравнения (ГС) — 40 (18,6%).

В случаях обструктивного холестаза доброкачественного генеза декомпрессия БТ в один этап выполнена 54/216 (25,0%) пациентам, из них 26 (12,0%) в ОГ и 28 (13,0%) в ГС.

Остальным 83/216 (38,4%) пациентам хирургическое лечение обструктивного холестаза осуществлено в один этап, из них в 33 (15,4%) случаях пациентам с опухолевой обструкцией БТ, в 50 (23,0%) — с доброкачественной окклюзией, при этом обструктивный холестаз опухолевого генеза имели 17 (7,8%) (легкой степени — 4, средней степени — 13), доброкачественного генеза — 26 (12,0%) (легкой степени — 9, средней степени —17) пациентов ОГ, в ГС — 16 (7,4%) и 24 (11,1%) соответственно.

Выбор доступа для декомпрессии БТ осуществляли в зависимости от уровня блока БТ, определяемого с помощью магнитно-резонансной холангиографии. При проксимальном и центральном блоке декомпрессию БТ осуществляли проксимальным доступом — методом чрескожной чреспеченочной холангиостомии (ЧЧХС). При дистальном блоке использовали центральный доступ (холецистостомию) в случаях проходимости пузырного протока, а в наблюдениях с прорастанием пузырного протока опухолью — ЧЧХС.

Холецистостомия из мини-доступа с лапароскопическим ассистированием выполнена в 34/79 (43%; ОГ — 18, ГС — 16) случаях, под ультразвуковой навигацией — в 11/79 (13,9%; ОГ — 6, ГС — 5), ЧЧХС с наружным отведением желчи — в 18/79 (22,7%; ОГ — 10, ГС — 8), ЧЧХС с наружно-внутренним отведением желчи — в 15/79 (18,9 %; ОГ — 7, ГС — 8). У пациентов с обструктивным холестазом доброкачественного генеза для декомпрессии БТ были использованы следующие доступы: холецистостомия из мини-доступа — в 13/79 (16,4%; ОГ — 7, ГС — 6) случаях, холецистостомия под ультразвуковой навигацией — в 5/79 (93%; ОГ — 3, ГС — 2), ЧЧХС с наружным дренированием БТ — в 25/79 (31,6%; ОГ — 14, ГС — 11); ЧЧХС, баллонная дилатация большого дуоденального сосочка с дислокацией конкремен- тов в двенадцатиперстной кишке, наружное дренирование БТ — в 11/79 (13,9%; ОГ — 5, ГС — 6).

При одноэтапной тактике хирургического лечения обструктивного холестаза выполнена коррекция патологии БТ с внутренним отведением желчи в 34/79 (43%) случаях, с наружным отведением желчи — в 16/79 (20,2%).

В случаях одноэтапной тактики при лечении обструктивного холестаза опухолевого генеза легкой степени были выполнены следующие операции:

-

1) резекция желчных протоков + левосторонняя гемигепатэктомия + гепатикохоледохоеюно-анастомоз с изолированной по Ру петлей тощей кишки — у 2;

-

2) резекция желчного протока + резекция IV сегмента печени + тетрагепатикоеюноанастомоз — у 2;

-

3) холецистэктомия + резекция желчных протоков + клиновидная резекция печени + бигепати-коеюноанастомоз — у 3;

-

4) панкреатодуоденальная резекция — у 2;

-

5) операция Монастырского — у 1.

Пациентам ГС после декомпрессии БТ проводили лечение по стандартному протоколу, согласно клиническим рекомендациям*: инфузионная терапия в объеме от 2000,0 от 250,0 мл с включением Гептрала в дозе 400,0 мг внутривенно капельно 1 раз/сут, Эссенциале по 5,0 мл внутривенно капельно 1 раз/сут, Реополиглюкин по 200,0 мл внутривенно капельно 1 раз/сут.

В стандартный лечебный комплекс пациентов ОГ после декомпрессии БТ нами включены Ква-мател в дозе 5,0 мл на 100,0 мл 0,5% раствора хлористого натрия 2 раза/сут внутривенно для подавления секреции желудочного сока; Ремак-сол по 400,0 мл внутривенно капельно 2 раза/сут для антиоксидантной защиты гепатоцитов; хлористый калий 4% по 40,0 мл на 100,0 мл 5% раствора глюкозы внутривенно капельно 2 раза/сут для коррекции гипокалиемии; Метрогил по 100,0 мл внутривенно капельно 2 раза/сут, промывание БТ озонированным физиологическим раствором для профилактики дренажассоциированной инфекции БТ. В группе сравнения коррекция водно-электролитных нарушений не проводилась. Использован нутриент Берламин Модуляр в пропорции 30 г порошка на 100,0 мл воды per os для нутритивной поддержки пациентов. Продолжительность курса

кт ГА

лечения зависела от уровня основных функциональных показателей печени (в среднем 6,4±1,8 дня). Пациентам с нерезектабельными опухолями — постоянный прием нутриента Берламин Мо-дуляр, ингибиторов протонной помпы и Алмагеля.

Пациентам, включенным в исследование, в динамике проводились клинические и биохимические анализы крови и мочи, ультразвуковое исследование брюшной полости, магнитно-резонансная томография (МРТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), ЧЧХС. Эндобилиарные вмешательства проводили под лучевой навигацией с использованием С-дуги.

Этическая экспертиза

Работа выполнена в соответствии с этическими нормами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками от 2013 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003, № 266.

Статистический анализ

Статистический анализ проводили с помощью программ Microsoff Exel 2010, StatSoft Statistica 6.1. Количественные данные исследования оценивали в виде среднего значения (М), стандартного от- клонения (±SD) и ошибки среднего арифметического (±m). Достоверность различий определена при помощи критерия Стьюдента (t). Качественные и количественные данные проанализированы с применением двустороннего точного критерия Фишера (F) и критерия согласия Пирсона (χ2).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Объекты (участники) исследования

В клиническое исследование включены 216 пациентов с обструктивным холестазом, которым выполнены различные варианты декомпрессии БТ по поводу холестаза опухолевого (112; 51,8%) и неопухолевого (104; 48,2%) генеза. Пациенты были случайным образом распределены на две группы — ОГ ( n = 104), где был использован разработанный нами алгоритм лечения, и ГС ( n = 112), в которой проводили стандартное лечение согласно клиническим рекомендациям.

Распределение включенных в исследование пациентов по нозологиям представлено в табл. 1.

Возрастной состав пациентов в группах варьировал от 28 до 89 лет, пожилой и старческий возраст — 64,8%. Сопутствующая патология имелась в 50,5% наблюдениях.

Основные результаты исследования

Наряду с высоким уровнем билирубина крови у пациентов, включенных в исследование,

Таблица 1 / Table 1

Этиология обструктивного холестаза в исследуемых группах пациентов ( n =216) / Etiology of obstructive cholestasis in the studied groups of patients ( n =216)

|

Причины развития обструктивного холестаза |

Группа сравнения ( n =112) |

Основная группа ( n =104) |

χ 2 |

р |

|

Абс. (%) |

Абс. (%) |

|||

|

Обструктивный холестаз опухолевого генеза ( n =112): • хилярная холангиокарцинома |

9 (8,0) |

8 (7,7) |

0,055 |

0,816 |

|

• рак желчного пузыря |

15 (13,4) |

14 (13,4) |

0,031 |

0,862 |

|

• периампулярная опухоль |

32 (28,6) |

31 (30,0) |

0,012 |

0,912 |

|

• метастазы в перихоледохиальные лимфоузлы |

2 (1,8) |

1 (1,0) |

0,329 |

0,567 |

|

Обструктивный холестаз неопухолевого генеза ( n =104): • желчнокаменная болезнь, хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз |

21 (18,7) |

19 (18,3) |

0,084 |

0,773 |

|

• постхолецистэктомический синдром, холедохолитиаз |

24 (21,4) |

23 (21,9) |

0,017 |

0,896 |

|

• стриктуры проксимальных отделов желчных путей |

3 (2,7) |

3 (2,9) |

0,000 |

1,000 |

|

• дистальная обструкция холедоха |

6 (5,4) |

5 (4,8) |

0,086 |

0,769 |

<линическая 2021 п эакти keu Том 12 №3

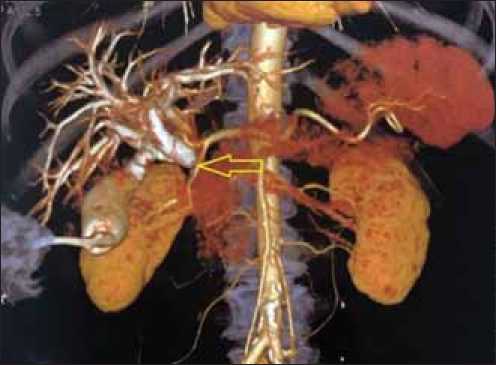

Рис. 1. Магнитно-резонансная холангиограмма, 3D-реконструкция: а — периампулярная опухоль (стрелка); б — конкремент в желчном протоке (стрелка).

Fig. 1. Magnetic resonance cholangiogram, 3D-reconstruction: а — periampular tumor (arrow); б — a concretion in the bile duct (arrow).

б

наблюдалось значительное повышение пока- зателей щелочной фосфатазы, аланинамино- трансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы

(АСТ), мочевины и креатинина, т.е. у значитель- ной части пациентов имелись явления печеночной недостаточности. Наиболее чувствительным методом в диагностике патологии БТ явилась МРТ, чувствительность которой составила 98,7% (рис. 1). Чувствительность МСКТ для определения патологии БТ составила 83,6%, а в определении объема и распространения опухолевого процесса — 96,8%. Высокая чувствительность МСКТ с контрастированием БТ (рис. 2) отмече-

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием: дистальный блок билиарного тракта (стрелка).

Fig. 2. Multispiral computed tomography with contrast: distal block of the biliary tract (arrow).

на в определении уровня и распространенности опухолевого процесса.

После декомпрессии БТ в большинстве наблюдений пациенты отмечали уменьшение болевого синдрома, отсутствие кожного зуда, снижении адинамии и заторможенности. Прогрессивно снижалась температура тела; нормализовались показатели лейкоцитов, общего билирубина, щелочной фосфатазы, АЛТ, АСТ, мочевины и креатинина.

У 26 (23,2%) пациентов ГС в постдекомпрессио-ной фазе, начиная с 4–5-х сут, состояние ухудшилось: появились симптомы печеночной недостаточности, показатели клинических и биохимических анализов крови стали ухудшаться (табл. 2), имели место уменьшение количества желчи и олигоурия, что свидетельствовало о развитии синдрома ускоренной декомпрессии (СУД) БТ.

В ОГ эти явления отмечены в 5/104 (4,8%) случаях ( χ 2=9,993, df=1, p =0,002) и в основном у пациентов с обструктивным холестазом опухолевого генеза тяжелой степени. В 23/104 (22,1%) наблюдениях была предпринята двухэтапная тактика (декомпрессия БТ малоинвазивным способом), а в 8/104(7,7 %) холестаз был разрешен в один этап. Анализ развития СУД БТ в зависимости от вида малоинвазивной декомпрессии БТ показал, что синдром развивается чаще при декомпрессии БТ центральным доступом (холецистостомия) в сравнении с проксимальным (ЧЧХС) — 28,6 и 7,1% соответственно ( χ 2=8,450, df=1, p =0,004).

У 117 (54,2%) из 216 пациентов с обструктивным холестазом было проведено наружное дрениро-

Таблица 2 / Table 2

Показатели биохимического анализа крови у пациентов с синдромом ускоренной декомпрессии билиарного тракта (n=31) /

Biochemical blood test scores in patients with accelerated biliary tract decompression syndrome ( n =31)

|

Срок наблюдения, сут, М±m Показатели До 2-е 4-е 6-е 8-е 10-е декомпрессии |

||||||

|

Общий билирубин, мкмоль/л |

236,4±28,7 |

217±21,6 |

213,4±1,6 |

259,9±17,8* |

243,4±19,3 |

213,4±16,3 |

|

Щелочная фосфатаза, Ед/л |

894,4±23,6 |

829,3±18,6 |

857,6±15,3 |

855,4±11,2 |

839,7±13,3 |

803,6±20,2* |

|

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л |

382,3±6,4 |

314,4±4,6 |

353,2±6,3* |

361,4±7,1 |

360,3±8,1 |

296,6±9,1 |

|

Аланинаминотрансфераза, Ед/л |

398,6±5,1 |

317,8±3,3 |

373,8±10,6 |

370,5±9,2 |

367,5±10,2 |

281,7±8,9 |

|

Мочевина, мкмоль/л |

9,3±0,8 |

8,6±0,3 |

11,6±0,5* |

11,4±0,8* |

11,2±0,7* |

9,2±1,2 |

|

Креатинин, мкмоль/л |

148,9±7,2 |

149,4±6,3 |

167,3±8,2* |

166,4±6,8 |

164,7±7,8 |

138,8±6,7 |

Примечание. * p <0,05 по сравнению с показателями до декомпрессии.

Note. * p <0.05 compared to the values before decompression.

Таблица 3 / Table 3

Показатели водно-электролитного обмена у пациентов с полным наружным отведением желчи госпитализированных повторно ( n =32) /

Indicators of the water-electrolyte metabolism in re-hospitalized patients with complete external bile discharge (n=32)

|

Показатели |

При выписке из стационара, M±m |

При повторном поступлении, M±m |

χ 2 |

р |

|

Гемоглобин, г/л |

112,4±5,2 |

94,5±5,6 |

0,374 |

0,541 |

|

Количество эритроцитов |

4,1±0,6 |

3,1±0,2 |

0,125 |

0,724 |

|

Гематокрит, % |

36,8±1,9 |

26,4±2,1 |

0,975 |

0,324 |

|

Калий, ммоль/л |

3,9±0,2 |

2,7±0,3 |

0,198 |

0,657 |

|

Натрий, ммоль/л |

144,2±3,8 |

137,6±2,2 |

0,024 |

0,878 |

|

Хлор, ммоль/л |

101,6±1,5 |

99,7±1,8 |

0,005 |

0,945 |

|

ЦВД, мм вод.ст. |

70,6±7,9 |

22,4±8,5 |

11,660 |

<0,001 |

|

АД систолическое |

137,8±7,4 |

102,6±8,2 |

1,081 |

0,299 |

|

АД диастолическое |

81,3±5,2 |

70,5±6,2 |

0,195 |

0,659 |

Примечание. ЦВД — центральное венозное давление; АД — артериальное давление.

Note. ЦВД — central venous pressure; АД — blood pressure.

вание БТ (холецистостомия — 63, ЧЧХС — 54), при этом полное наружное отведение желчи имело место в 69 (58,9%) случаях. Пациенты были выписаны из стационара с функционирующими наружными желчными свищами. Повторно в клинику поступили 32/69 (46,4%) пациента со значительными нарушениями водно-электролитного баланса (наиболее часто гиповолемия и гипокалиемия) (табл. 3), из них пациентов ОГ было 6, ГС — 26 ( χ 2=3,841, df=1, р ≤0,05). Пациентам выполнена коррекция водно-электролитных нарушений.

В наших наблюдениях дренажассоцииро-ванный воспалительный процесс в БТ имелся у 38/216 (17,6%) пациентов, особенно часто при наружно-внутреннем дренировании БТ — у 14 пациентов с обструктивным холестазом опухолевого генеза.

В послеоперационном периоде умерло 8/216 (3,7%) пациентов: в ГС — 6 /112(5,3), в ОГ — 2 /104 (1,9 %) ( χ 2=0,078, df=1, р =0,781).

ОБСУЖДЕНИЕ

Быстрая ликвидация обструктивного холестаза, особенно при длительном ее существовании, приводит к нарастанию печеночной недостаточности, и возникает вторая проблема в лечении обструктив- клиническая: 9П91

тактика

ного холестаза — профилактика и лечение СУД БТ. Механизм развития печеночной недостаточности до конца не изучен, однако в литературе имеются данные, которые объясняют генез развития СУД БТ [5, 14]. За счет резкого перепада давления в желчных капиллярах развившийся синдром приводит к редукции воротного кровотока, морфологическим нарушениям в виде дезорганизации печеночных трабекул, повреждению гепатоцитов, что подтверждено в том числе морфологическими исследованиями, проведенными в нашей клинике. В этом механизме некоторые исследователи важную роль отводят перекисному окислению липидов [5]. Выполненный нами сравнительный анализ в группах пациентов показал, что антиоксидантная защита гепатоцитов в постдекомпрессионой фазе у пациентов с обструктивным холестазом значительно уменьшает риск развития СУД БТ. В ОГ синдром развился в 5 (4,8%) случаях, в ГС — в 26 (23,2%) ( χ 2=9,993, df=1, р =0,002), при этом наиболее часто при обструктивном холестазе опухолевого генеза тяжелой степени.

До настоящего времени в доступной литературе не определено влияние антиоксидантной терапии на развитие СУД БТ. Имеются данные о положительном действии антиоксидантов Реамберина и Ремаксола на функциональное состояние гепатоцитов при острой печеночной недостаточности [13– 15]. Включение в лечебный комплекс Ремаксола пациентам после декомпрессии БТ в ранние сроки оказалось эффективным, при этом отмечалось значительное снижение случаев СУД БТ.

Создание медленного темпа желчеоттока после декомпресии с использованием малоинвазивных технологий также имеет существенное значение в профилактике СУД БТ [5, 7, 14]. Это в большинстве случаев достигается путем использования катетеров меньшего диаметра, создания более длительного пути желчеоттока, пережатия наружного дренажа с последующим его открытием, холеци-стоназогастрального экстракорпорального шунта. Первые сообщения о дозированной декомпрессии БТ появились в 1940 г. [5]. В последующем к указанным мероприятиям внимание хирургов несколько ослабло, поскольку выведение токсичной желчи из БТ в первые сутки после декомпрессии имеет первостепенное значение для улучшения функционального состояния печени [6, 9, 13]. Адекватное дренирование БТ и проведение антиоксидантной защиты гепатоцитов, на наш взгляд, являются более оправданными у пациентов с обструктивным холестазом тяжелой степени.

Другим немаловажным осложнением, имеющим место в постдекомпрессионой фазе эндоби-лиарных вмешательств, является дренажассоции-рованный воспалительный процесс в БТ, который в подавляющем большинстве случаев сопровождается выраженной системной провоспалитель-ной реакцией организма и нередко может перейти в билиарный сепсис [1, 6, 17]. Почти всегда такой синдром встречается при наружно-внутреннем отведение желчи путем ЧЧХС. В данной ситуации в большинстве случаев имеет место рефлюкс содержимого двенадцатиперстной кишки по дренажу в БТ и инфицирование желчи, на что указывают и другие авторы [6, 11, 17]. В связи с этим вопрос о целесообразности наружно-внутреннего дренирования БТ становится дискутабельным, особенно при длительной желтухе, когда из-за отсутствия желчи в кишечнике нарушается баланс микрофлоры и возникает вероятность инфекционных осложнений [5, 17].

По мнению некоторых авторов [5, 7, 12], СУД БТ удлиняет предоперационный период, и его развитие обусловливает более частые послеоперационные осложнения при резектабельных опухолях, в связи с чем высказываются мнения о нецелесообразности предоперационной декомпрессии БТ при резектабельных опухолях [5, 7, 16]. Однако выполнение обширной радикальной операции на высоте желтухи сопряжено с высокой летальностью вследствие печеночной недостаточности, поэтому большинство хирургов отдают предпочтение предварительной декомпрессии БТ [2, 3, 15].

Главным синдромом, который развивается в постдекомпрессионном периоде БТ и за счет чего в основном идет истощение пациентов с наружным отведением желчи, является ремоделирование пищеварения разной степени, что в нашем исследовании отмечено у 44/117 (37,6%) пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После декомпрессии БТ по поводу обструктивного холестаза нередко возникают различные патологические состояния, в частности СУД БТ, синдром водно-электролитных нарушений, дренажассоции-рованные воспалительные нарушения БТ, синдром ремоделирования пищеварения, которые могут ухудшить состояние пациентов и в некоторых случаях привести к летальному исходу. Степень проявления патологических синдромов зависит от тяжести, длительности и причин обструктивного холестаза, темпа желчеоттока, способа декомпресии БТ, своевременности и адекватности комплексной терапии в постдекомпрессионой фазе.

Правильно построенный алгоритм лечения пациентов с обструктивным холестазом в постдеком-прессионой фазе позволяет достоверно снизить частоту развития СУД, водно-электролитных нарушений, билиарного эндотоксикоза и синдрома ремоделирования пищеварения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Меджидов Р.Т. — общее руководство, методологическое обеспечение, корректура статьи; Мамедова Э.П. — анализ литературы; Абдуллаева А.З. — набор клинических данных; Магомедова С.М. — написание статьи; Мамедова Э.П. — методологическое обеспечение, статистическая обработка; Насибова У.А. — лабораторная диагностика. Авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существен- ный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).

Author contribution. Medzhidov R.T. — general management of the treatment, methodological support, manuscript proofreading; Mammadova E.P. — literature analysis; Abdullaeva A.Z. — collection of the clinical data; Magomedova S.M. — manuscript writing; Mamedova E.P. — methodological support, statistical processing; Nasibova U.A. — laboratory diagnostics. The authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при про- ведении исследования.

Funding source. The authors is study was not supported by any external sources of funding.

Список литературы Патологические синдромы декомпрессии билиарного тракта

- Андреев А.В., Дурлештер В.М., Левешко А.И., и др. Ан-теградное билиарное стентирование и лечение механической желтухи // Анналы хирургической гепатологии. 2019. Т. 24, № 2. С. 24-35. [Andreev AV, Durleshter VM, Leveshko AI, et al. Antegrade biliary stenting and treatment of mechanical jaundice. Annals of Surgical Hepatology. 2019;24(2):24-35. (In Russ).] doi: 10.16931/1995-5464.2019225-35

- Быков М.Н., Порханов В.А., Гобаева С.Л., Щава В.В. Возможности лечебных ретроградных мини-инвазивных технологий при синдроме механической желтухи // Анналы хирургической гепатологии. 2019. Т. 24, № 2. С. 60-73. [Bykov MN, Porkhanov VA, Gobaeva SL, Shchava VV. Possibilities of therapeutic retrograde mini-invasive technologies for mechanical jaundice syndrome. Annals of Surgical Hepatology. 2019;24(2):60-73. (In Russ).] doi: 10.16931/1995-5464.2019260-73

- Дуберман Б.Л., Мизгирев Д.В., Эпштейн А.М., и др. Механическая желтуха опухолевого генеза: подходы к ми-ни-инвазивной декомпрессии // Анналы хирургической гепатологии. 2019. Т. 24, № 2. С. 36-47. [Duberman BL, Mizgirev DV, Epstein AM, et al. Mechanical jaundice of tumor genesis: approaches to mini-invasive decompression. Annals of Surgical Hepatology. 2019;24(2):36-47. (In Russ).] doi: 10.16931/1995-5464.2019236-47

- Гальперин Э.И., Ахаладзе ГГ, Ветшев П.С., Дюжева Т.Г Дифференцированный подход к применению минимально ин-вазивных методов лечения опухолевой механической желтухи // Анналы хирургической гепатологии. 2019. Т. 24, № 2. С. 10-24. [Galperin EI, Akhaladze GG, Vetshev PS, Dyuzheva TG. Differentiated approach to the use of minimally invasive methods of treatment of tumor mechanical jaundice. Annals of Surgical Hepatology. 2019;24(2):10-24. (In Russ).] doi: 10.16931/1995-5464.2019210-24

- Juen N, Oshaughnessy P, Thomson A. New classification system for indication for endoscopic retrograde cholongio-pancreatography predicts diagnoses and adverse events. Scand J Gastroenterol. 2017;52(12):1457-1465. doi: 10.1080/00365521.2017.1384053

- Baniya R, Upadhaya S, Madala S, et al. Endoscopic ultrasound — guided biliary drainage versus percutaneous transhepatic biliary drainage after failed endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a meta-analisis. Clin Exp Gastroenterol. 2017;10(5):67-74. doi: 10.2147/CEG.S132004

- Карпов О.Э., Ветшев П.С., Бруслик С.В., и др. Сочетан-ное применение мини-инвазивных технологий в лечении механической желтухи // Анналы хирургической гепатологии. 2019. Т. 24, № 2. С. 100-104. [Karpov OE, Vetshev PS, Bruslik SV, et al. Combined use of mini-invasive technologies in the treatment of mechanical jaundice. Annals of Surgical Hepatology. 2019;24(2):100-104. (In Russ).] doi: 10.16931/1995-5464.20192100-104

- Аванесян Р.Г., Королев М.П., Федотов Л.Е., и др. Осложнения чрескожных мини-инвазивных эндобилиарных операций // Анналы хирургической гепатологии. 2019. Т. 24, № 2. С. 88-99. [Avanesyan RG, Korolev MP, Fedotov LE, et al. Complications of percutaneous mini-invasive endobiliary surgery. Annals of Surgical Hepatology. 2019;24(2):88-99. (In Russ).] doi: 10.16931/1995-5464.2019288-99

- Кулезнева Ю.В., Мелехина О.В., Курмансеитова Л.И., и др. Антеградное желчеотведение: анализ осложнений и способы их профилактики // Анналы хирургической гепатологии. 2018. Т. 23, № 3. С. 37-46. [Kulezneva YuV, Melekhina OV, Kurmanseitova LI, et al. Antegrade bile removal: analysis of complications and methods of their prevention. Annals of Surgical Hepatology. 2018; 23(3):37-46. (In Russ).] doi: 10.16931/1995-5464.2018337-46

- Тарабукин А.В., Мизгирев Д.В., Эпштейн А.М., и др. Би-лиарная декомпрессия при механической желтухе опухолевого генеза // Анналы хирургической гепатологии. 2015. Т. 20, № 3. С. 54-58. [Tarabukin AV, Mizgirev DV, Epstein AM, et al. Biliary decompression in case of mechanical jaundice of tumor origin. Annals of Surgical Hepatology. 2015;20(3):54-58. (In Russ).] doi: 10.16931/1995-5464.2015354-58

- Котовский А.Е., Глебов К.Г., Дюжева Т.Г., и др. Ретроградное эндопротезирование желчных протоков при доброкачественных заболеваниях органов гепатопанкреатодуоде-нальной зоны // Анналы хирургической гепатологии. 2019. Т. 24, № 1. С. 61-70. [Kotovsky AE, Glebov KG, Dyuzheva TG, et al. Retrograde endoprosthetics of the bile ducts in benign diseases of the hepatopancreatoduodenal zone. Annals of Surgical Hepatology. 2019;24(1):61-70. (In Russ).] doi: 10.16931/1995-5464.2019161-70

- Moole H, Bechtold M, Puli SR. Efficacy of preoperative biliary drainage in malignant obstructive jaundice: a meta-analysis and systematic review. World J Surg Oncol. 2016;14(1):182. doi: 10.1186/s12957-016-0933-2

- Гридасов И.М., Ушакова Н.Д., Горошинская И.А., и др. Выраженность и способы коррекции эндогенного интоксикационного синдрома у больных с механической желтухой на фоне рака органов билиопанкреатодуоденальной области // Фундаментальные исследования. 2013. Т. 9, № 4. С. 627-631. [Gridasov IM, Ushakova ND, Goroshinskaya IA, et al. The severity and methods of correction of endogenous intoxication syndrome in patients with mechanical jaundice against the background of cancer of the organs of the biliopancreatoduodenal region. Fundamental Research. 2013;9(4):627-631. (In Russ).]

- Scheufele F, Aichinger L, Jäger C, et al. Effect of preoperative biliary drainage on bacterial flora in bile of patients with periampullary cancer. Br J Surg. 2017;104:e182-e188. doi: 10.1002/bjs.10450

- Меджидов Р.Т., Султанова Р.С., Мамедова Э.П., Абдулла-ева А.З. Синдром «быстрой декомпрессии» билиарного тракта: профилактика и лечение // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2015. Т. 10, № 4. С. 352-356. [Medzhidov RT, Sultanova RS, Mamedova EP, Abdullayeva AZ. The syndrome of "rapid decompression" of the biliary tract: prevention and treatment. Medical Bulletin of the North Caucasus. 2015;10(4):352-356. (In Russ).]

- Меджидов Р.Т., Абдуллаева А.З., Мамедова Э.П. Диагностика и лечение проксимальных стриктур внепеченоч-ных желчных протоков // Кубанский научный медицинский вестник. 2013. № 3. С. 92-96. [Medzhidov RT, Abdullayeva AZ, Mamedova EP. Diagnostics and treatment of proximal strictures of extrahepatic bile ducts. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2013;(3):92-96. (In Russ).]

- Кит О.И., Колесников Е.Н., Мезенцев С.С., Снежко А.В. Антеградные операции желчеотведения при механической желтухе // Анналы хирургической гепатологии. 2017. Т. 22, № 2. С. 89-93. [Kit OI, Kolesnikov EN, Mezentsev SS, Snezhko AV. Antegrade bile removal operations in mechanical jaundice. Annals of Surgical Hepatology. 2017;22(2):89-93. (In Russ).] doi: 10.16931.1995-5464.2017289-93

- Охотников О.Н., Яковлева М.В., Горбачева О.С. Рент-генхирургические вмешательства при доброкачественных билиарных стриктурах после холецистэктомии // Анналы хирургической гепатологии. 2019. Т. 24, № 1. С. 83-91. [Okhot-nikov ON, Yakovleva MV, Gorbacheva OS. X-ray-surgical interventions for benign biliary strictures after cholecystectomy. Annals of Surgical Hepatology. 2019;24(1):83-91. (In Russ).] doi: 10.16931/1995-5464.2019183-91

- Mann CD, Thomossef SC, Johnson NA, et al. Combined biliary and gastric bypass procedures as effective palliation for un-resectable maligmant disease. ANZ J Surg. 2015;79(6):471-475. doi: 10.1111/j.1445-2197.2008.04798.x