Патоморфологическая характеристика ожоговой болезни у кроликов при неинвазивной электромагнитной терапии

Автор: Федорова А.О., Аистова Л.Г., Миллер Т.В., Груздова О.В., Турканов И.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 9, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – изучить патоморфологические изменения внутренних органов у кроликов при лечении ожоговой болезни неинвазивным электромагнитным воздействием. Экспериментальные исследования проводили в условиях учебного вивария факультета ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологий ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ в 2024 г. на 24 беспородных кроликах, возрастом 1,5 года, средней массой 3,2 кг. После моделирования ожоговых ран площадью до 5 % по отношению к массе тела животного (размер 5,0 см) животных разделили на 2 группы по 12 кроликов. В первой опытной группе кролики лечение не получали, обработка ран проводилась только 0,9 % раствором NaCl, без использования дополнительных медикаментозных средств; во второй группе обработка ран проводилась также 0,9 % раствором NaCl, но при этом еще применяли электромагнитное воздействие один раз в день по 30 мин – при получении ожога, на 3й, 5й, 8й,12й, 17й, 21й, 26й день. У всех животных в обеих группах обнаружены признаки ожоговой токсемии. Гибель кроликов в первой опытной группе наступила в результате паралича центральной нервной системы на фоне развития острого сепсиса вследствие интоксикации организма продуктами распада тканей, указывающих на развитие тяжелой формы ожоговой токсемии, которая привела к 100 % гибели. Во второй опытной группе у животных, получавших аппаратное неинвазивное электромагнитное воздействие по предложенной схеме, на фоне ярко выраженной интоксикации организма, проявляющейся токсическим поражением печени, почек, а также других внутренних органов и систем, падежа не наблюдалось и патологические процессы протекали менее выражено. Данная схема лечения ожоговой болезни позволила обеспечить 100 % выживаемость животных, что указывает на положительный эффект аппарата.

Ожоговая болезнь, кролики, физиотерапия, электромагнитное воздействие, моделирование раны

Короткий адрес: https://sciup.org/140312351

IDR: 140312351 | УДК: 619:616-001:636.92 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-9-215-228

Текст научной статьи Патоморфологическая характеристика ожоговой болезни у кроликов при неинвазивной электромагнитной терапии

Введение. Ожоговая травма известна как самая травматичная рана среди кожных заболеваний, влекущая за собой глубокие патофизиологические изменения различных функций органов и систем организма, в частности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой, кроветворных систем, нарушение обменных процессов, поражение желудочно-кишечного тракта, печени, развитие синдрома десиминированного внутрисосудистого свертывания крови, эндокринные расстройства и т. д. При поражении большой площади поверхности кожного покрова ожоги могут превратиться в системную проблему, вызывая полиорганную недостаточность и смерть животных [1–4].

В настоящее время для терапии ожоговых ран предложено большое количество (более 1000) препаратов и методов лечения, включающих дифференцированную терапию, с учетом глубины поражения, стадии раневого процесса, локализации поражения и других факторов [5–11]. При этом важной задачей в лечении ожогов является активация отторжения некротических тканей, адсорбция токсического отделяемого, содержащего продукты микробного и тканевого распада, с использованием медикаментозных препаратов с различным механизмом действия, обладающих антимикробной, протеолитической активностью и адсорбционными свойствами, а также используются раневые покрытия различного типа [12–17].

Несмотря на широкий спектр лечебных мероприятий по лечению ожогов у животных, особенности лечебной тактики отработаны в недостаточной степени и в настоящее время требуют усовершенствования, что является актуальной задачей. Лечение ожогов является сложным и дорогостоящим процессом, который всегда должен быть своевременным и комплексным, так как они могут привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Поэтому поиск и применение новых схем лечения ожоговых болезней у животных является актуальным направлением.

Цель исследования – изучить патоморфо-логические изменения внутренних органов у кроликов при лечении ожоговой болезни неинвазивным электромагнитным воздействием.

Задачи: провести патолого-анатомическое исследование кожного покрова и внутренних органов кроликов и определить патоморфологи-ческие изменения при ожоговой болезни; оценить состояние кожного покрова и внутренних органов при ожоговой болезни и ее лечении неинвазивным электромагнитным воздействием.

Объекты и методы. Экспериментальные исследования проводили в условиях учебного вивария факультета ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологий ФГБОУ ВО Дальне- восточного ГАУ в 2024 г. Опыт проводили на 24 беспородных кроликах, возрастом 1,5 года, средней массой 3,2 кг. Животные содержались при строгом соблюдении требований к содержанию их в вивариях.

Животным моделировали ожоговые раны степени IIIа с последующим рассечением кожи и внедрением в рану инфекционного агента (земля) с дальнейшим наложением повязки для создания анаэробных условий и развития процессов нагноения с целью создания естественных полевых условий загрязнения раны. После моделирования ожоговых ран кожного покрова площадь их по отношению к массе тела животного составила 4,0 % (размер 5,0 см). В дальнейшем животных разделили на 2 группы: в первой опытной группе было 12 кроликов, которые лечение не получали, обработка ран проводилась только 0,9 % раствором NaCl, без использования дополнительных медикаментозных средств; во второй группе также было 12 кроликов, обработка ран проводилась 0,9 % раствором NaCl с совместным воздействием аппаратом неинвазивной электромагнитной терапии сразу же после моделирования раны, на 3-й, 5-й, 8-й,12-й,17-й, 21-й, 26-й день эксперимента. Схема исследований представлена в таблице.

Схема лечения ожоговых инфицированных ран Treatment scheme for infected burn wounds

|

Группа |

Кол-во животных |

Схема опыта |

|

Опытная группа 1 |

12 |

Обработка ран раствором 0,9 % NaCl, без использования дополнительных медикаментозных средств |

|

Опытная группа 2 |

12 |

Обработка ран раствором 0,9 % NaCl, без использования дополнительных медикаментозных средств и аппаратное лечение один раз в день по 30 мин – при получении ожога, на 3-й, 5-й, 8-й,12-й, 17-й, 21-й, 26-й день |

Использовали аппарат неинвазивной электромагнитной терапии «ТОР» по ВЕМР.941523. 001ТУ, производства АО «Концерн ГРАНИТ» (Россия), регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15459. Аппарат зарегистрирован как медицинское изделие 23 сентября 2021 г.

Вскрытие трупов погибших животных и проведение патолого-анатомических исследований в период эксперимента проводились в первой опытной группе по мере гибели животных, во второй опытной группе согласно запланирован- ному периоду исследований – по 3 головы на 8-й и 21-й день.

При проведении научных исследований придерживались требований биоэтики согласно Национальным «Общим этическим принципам экспериментов на животных», соответствующим положению «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для экспериментальных и других научных целей» от 18 марта 1986 г., а также рекомендаций Коллегии Евразийской экономической комиссии № 33 от 14 ноября 2023 г. «О руководстве по работе с лабораторными (экспериментальными) животными при проведении доклинических (неклинических) исследований». Исследования проведены с разрешения локального этического комитета ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ (протокол № 1 от 06.05.2024).

Результаты и их обсуждение. В первой опытной группе наблюдался 100 % падеж поголовья в период с 4-го по 8-й день эксперимента, поэтому вскрытие трупов животных в данной группе было проведено в день их гибели для патолого-анатомической диагностики причины смерти. Во второй опытной группе падежа животных не наблюдалось, поэтому по запланированному графику на 8-й и 21-й дни эксперимента был произведен убой трех кроликов для диагностики течения патологического процесса в органах животных в период лечения ожоговой болезни.

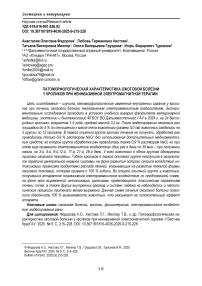

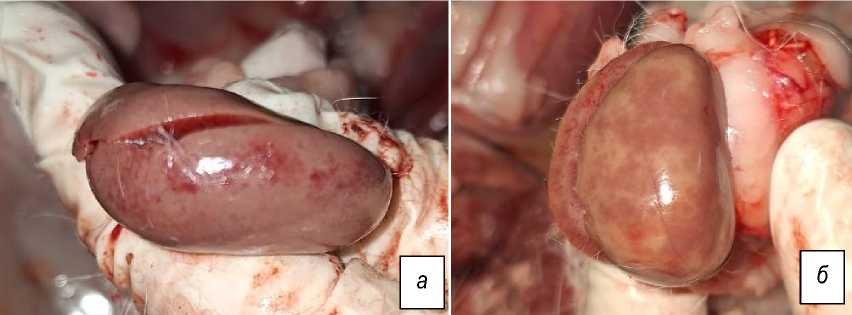

При наружном осмотре трупов кроликов первой опытной группы выявлено, что на позвоночнике в области лопаток ожоговые раны были увеличены в размере на 1,5 см, а у некоторых особей – на 3,3 см, их края разъедены гнойным содержимым, глубина ран в среднем от 0,3 до 0,6 см. У некоторых животных раны были влажные, мокнущие, покрытые большим количеством гнойных масс, их края неровные, кожный покров на границе раны легко снимался вместе с волосом. В центральной части этих ран образованы углубления, в которых хорошо просматривались мышечные волокна, имеющие цвет и консистенцию вареного мяса с примесью гноя (рис. 1, а ). У других животных раны не такие глубокие (затрагивают только все слои кожного покрова), покрыты коркой грязно-коричневого цвета, при снятии которой просматривается небольшое количество гнойного содержимого (рис. 1, б ).

Рис. 1. Ожоговые раны у кроликов первой опытной группы: а – мокнущие;

б – с образованием сухой корочки

Burn wounds in rabbits of the first experimental group: а – weeping; б – with the formation of a dry crust

При плановой аутопсии на восьмой день эксперимента при наружном осмотре у кроликов второй опытной группы, где применяли электромагнитное излучение аппаратом «ТОР», выявле- но, что ожоговые раны меньше в размере на 0,53 см, их края были ровные, покрыты плотной сухой коркой коричневого цвета, мягкие ткани на месте ожога плотные и суховатые (рис. 2).

Рис. 2. Внешний вид ожоговой раны у кроликов второй опытной группы на восьмой день эксперимента The appearance of a burn wound in rabbits of the second experimental group on the eighth day of the experiment

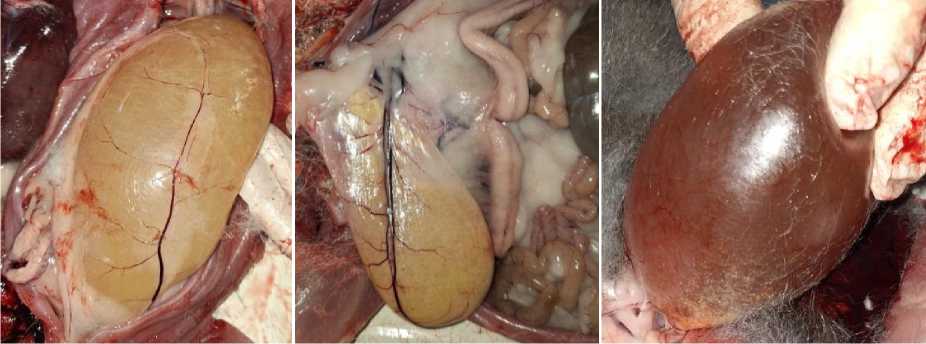

При внутреннем осмотре павших животных в первой опытной подкожная жировая клетчатка умеренно выражена, мышечная ткань бледнорозового цвета, суховата. В подкожной клетчатке в области спины вокруг места ожога резко выражена инъекция сосудов и множество мел- ких очагов абсцесса (рис. 3, а). Мягкие ткани вокруг ожога воспалены, гиперемированы, отечны, грязного красного цвета, некротизированы, подкожная жировая ткань в этой области отсутствует (рис. 3, б, в).

Рис. 3. Состояние подкожной клетчатки и мышечной ткани у кроликов первой опытной группы в области ожога при снятии кожного покрова: а – инъекция сосудов и множественные абсцессы в подкожной клетчатке;

б, в – некроз мышечной ткани в области ожога

The condition of subcutaneous tissue and muscle tissue in rabbits of the first experimental group in the burn area during skin removal: a – vascular injection and multiple abscesses in the subcutaneous tissue; б, в – necrosis of muscle tissue in the burn area

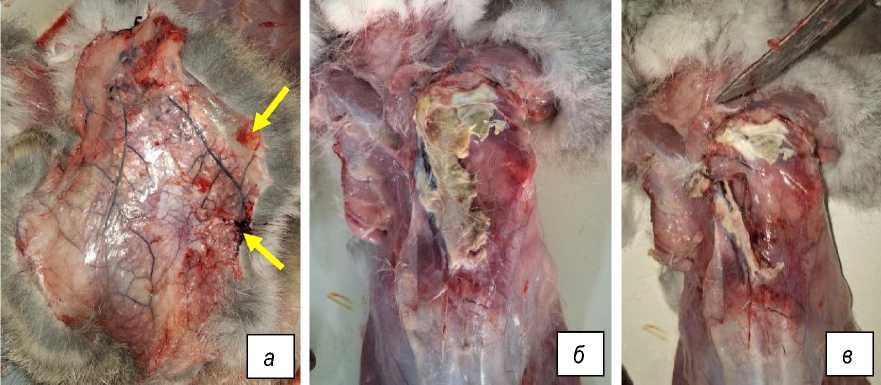

При осмотре органов грудной полости обнаружен венозный застой и отек в обеих долях легких с признаками краевой компенсаторной эмфиземы. Общая гипертрофия сердца с множественными точечными кровоизлияниями на эпикарде вдоль венечной борозды. В полостях предсердий и желудочков вместе с рыхлосвер-нувшимися кровяными сгустками темновишневого цвета обнаружены белые сгустки, заполнившие аорту и венозную полую вену, это указывает, что у животного был очень длительный период смерти. Миокард серовато-красного цвета (цвета вареного мяса), дряблый, на разрезе соотношение толщины стенки правого желудочка к левому 1 : 7 (в норме 1 : 3). Клапаны и струны сердца утолщены, плотные, серо-белого цвета, не смыкаются (клапанный эндокардит) (рис. 4).

При осмотре брюшной полости у одного кролика в первой опытной группе обнаружен разрыв мочевого пузыря и 150 мл мутной жидкости желтовато-соломенного цвета, с примесью бе- лых включений и обрывков ткани слизистой оболочки мочевого пузыря.

При осмотре печени обнаружен токсический гепатоз, дискинезия желчевыводящих путей, холангит, острый катаральный холецистит. Поджелудочная железа увеличена в размере, грязного серо-розового цвета, гиперемирована, структура органа сохранена, резко выражена инъекция сосудов (острый панкреатит).

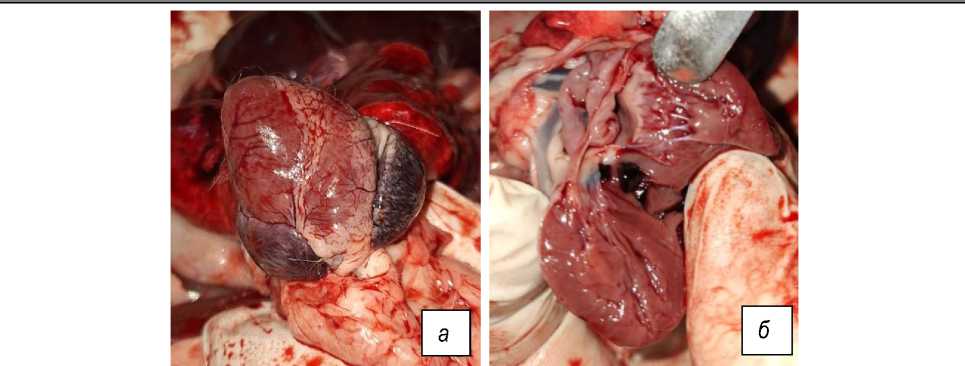

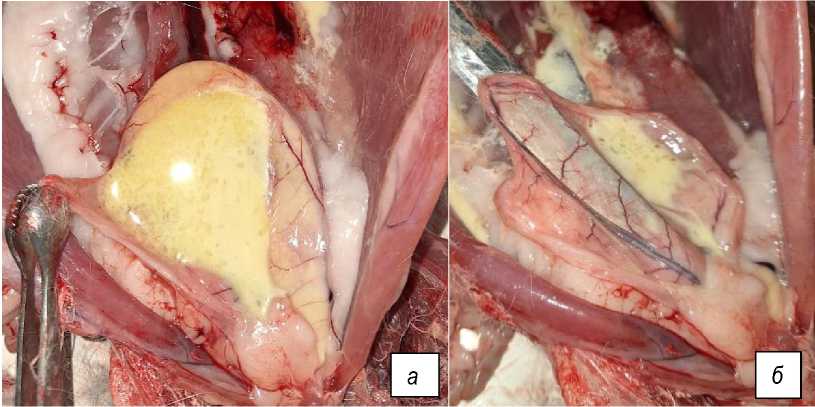

Селезенка неравномерно окрашена, от красного до темно-вишневого цвета, дряблая, увеличена, капсула напряжена, края закруглены, на разрезе фолликулярный рисунок резко выражен, при разрезе паренхимы соскоб умеренный (спленит), под капсулой обнаружены красные инфаркты (рис. 5).

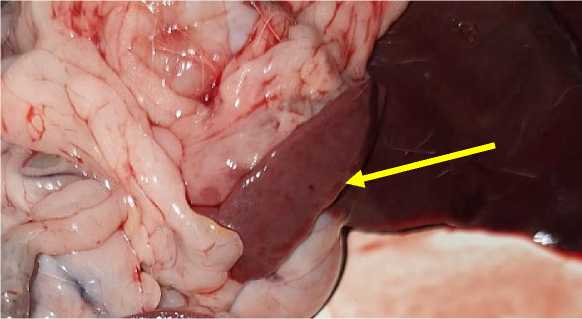

Почки увеличены, дряблой консистенции, неравномерно окрашены от темно-вишневого до светло-коричневого цвета, под капсулой множественные точечные кровоизлияния и мелкие единичные очаги абсцессов размером с просяное зерно (рис. 6).

Рис. 4. Инъекция сосудов и точечные кровоизлияния на эпикарде, токсический клапанный эндокардит у кроликов первой опытной группы: а – точечные кровоизлияния; б – клапанный аппарат утолщен, неэластичный, отложение фибрина на клапане

Injection of vessels and pinpoint hemorrhages on the epicardium, toxic valvular endocarditis in rabbits of the first experimental group: a – pinpoint hemorrhages; б – the valve apparatus is thickened, not elastic, fibrin deposition on the valve

Рис. 5. Инфаркты в селезенке у кролика первой опытной группы при ожоговой болезни Infarctions in the spleen of a rabbit of the first experimental group with burn disease

Рис. 6. Патолого-анатомические изменения в почках у кроликов первой опытной группы: а – точечные кровоизлияния в корковом слое почек; б – неравномерная окраска почек Pathological changes in the kidneys of rabbits of the first experimental group: а – pinpoint hemorrhages in the cortex of the kidneys; б – uneven coloring of the kidneys

Мочевой пузырь переполнен, занимает прос- чивается, через нее хорошо просматривается транство практически всей брюшной полости, содержимое (рис. 7).

его стенка перерастянута, напряжена, просве-

Рис. 7. Переполненный мочевой пузырь кроликов первой опытной группы с инъекцией сосудов серозного покрова мочевого пузыря Overfilled urinary bladder of rabbits of the first experimental group with injection of vessels of the serous cover of the urinary bladder

Содержимое мочевого пузыря желтоватосоломенного цвета, мутное, с обрывками тканей слизистой оболочки и большим количеством белых хлопьев (белок), у некоторых животных моча с примесью крови (рис. 8). Слизистая оболочка мочевого пузыря истончена, местами отсутствует (некротический цистит). Моча через мочевыводящие пути не выделяется.

Рис. 8. Содержимое мочевого пузыря кроликов первой опытной группы: а – содержимое мочевого пузыря; б – истонченная стенка мочевого пузыря Contents of the urinary bladder of rabbits of the first experimental group: a – contents of the urinary bladder; б – thinned wall of the urinary bladder

При внутреннем осмотре планово умерщвленных кроликов во второй опытной группе выявлено, что их подкожная жировая клетчатка была хорошо выражена, мышечная ткань бледнорозового цвета. В подкожной клетчатке инъекция сосудов в области раны была не такой интенсивной, как у кроликов первой опытной группы, при этом хорошо выражена жировая ткань бледно-розового цвета (рис. 9), это указывает, что у животных хоть и была сильнейшая интоксикация на фоне ожоговой болезни, но они потребляли корм и обильно пили воду в отличие от кроликов первой опытной группы, которые частично или полностью отказывались от корма и воды.

При осмотре мышечной ткани в области ожога выявлено, что она слабо гиперемирована, отечна, розового цвета, ее целостность сохранена (рис. 10).

Рис. 9. Инъекция сосудов подкожной клетчатки и хорошо выраженная жировая ткань у кроликов второй опытной группы Injection of subcutaneous tissue vessels and well-defined adipose tissue in rabbits of the second experimental group

Рис. 10. Мышечная ткань у кроликов второй опытной группы под ожоговой поверхностью Muscle tissue in rabbits of the second experimental group under the burn surface

При осмотре грудной полости у кроликов второй опытной группы легкие находились в состоянии венозного застоя и имели менее интенсивное проявление патологического процесса. Сердце было, так же как и у кроликов первой опытной группы, гипертрофировано с резко выраженной инъекцией сосудов эпикарда, но отсутствовали кровоизлияния.

При осмотре брюшной полости у кроликов второй опытной группы также обнаружены токсические явления со стороны печени, но в отличие от животных первой опытной группы проходимость желчного протока была сохранена.

Поджелудочная железа не увеличена, светлорозового цвета, структура органа сохранена, выражена инъекция сосудов. Селезенка неравномерно окрашена, от красного до темно- вишневого цвета, дрябловатая, слегка увеличена, на разрезе фолликулярный рисунок умеренно выражен, при разрезе паренхимы соскоб умеренный (спленит).

Почки увеличены, мягковатой консистенции, темно-вишневого цвета, капсула снимается легко, граница между мозговым и корковым слоями сглажена, на разрезе стекает красного цвета жидкость, соскоб обильный (венозный застой) (рис. 11).

Мочевой пузырь умеренно заполнен, через стенку пузыря просматривалось мутное содержимое желто-соломенного цвета, содержащее большое количество белых хлопьев, проходимость мочевыводящих путей не нарушена (рис. 12).

Рис. 11. Почки кроликов второй опытной группы при ожоговой болезни Kidneys of rabbits of the second experimental group with burn disease

Рис. 12. Инъекция сосудов серозного покрова мочевого пузыря кроликов второй опытной группы Injection of vessels of the serous cover of the urinary bladder of rabbits of the second experimental group

Таким образом, гибель животных первой опытной группы наступила в результате паралича центральной нервной системы на фоне развития острого сепсиса вследствие интоксикации организма продуктами распада тканей. Во второй же опытной группе у животных на восьмой день исследований хоть и была ярко выраженная интоксикация организма при течении ожоговой болезни, но падежа не наблюда- лось, и патологические процессы протекали менее интенсивно и выраженно, что указывает на положительный эффект воздействия аппарата «ТОР».

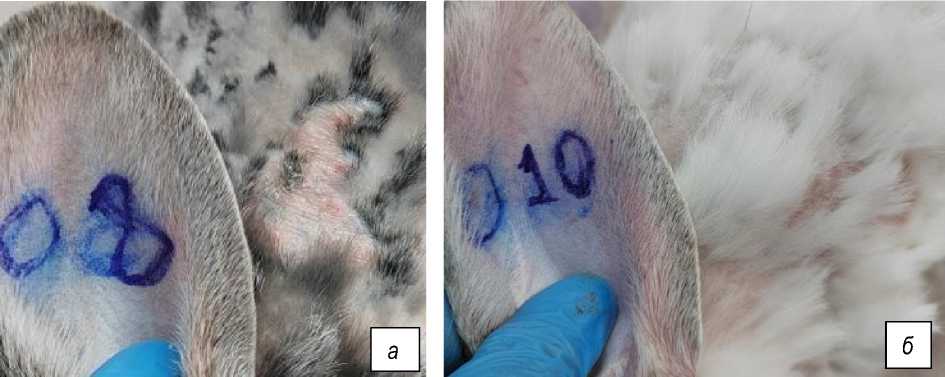

Во второй опытной группе на 21-й день исследований выявлено: на месте ожоговой раны у 4 из 9 кроликов наблюдалась полная регенерация кожного покрова, а у двух кроликов на этом участке выявлено прорастание шерстного покрова (рис. 13, а , б ).

При плановой аутопсии трех кроликов второй опытной группы на 21-й день исследований па-томорфологические признаки ожоговой болезни во внутренних органах были выражены в виде дистрофических изменений в печени, почках, миокарде, общей гипертрофии сердца.

Рис. 13. Состояние кожного покрова у кроликов второй опытной группы при ожоге степени IIIа на 21-й день исследований:

а – полная регенерация кожи; б – регенерация кожи с прорастанием шерстного покрова

Skin condition in rabbits of the second experimental group with a IIIa degree burn on the 21st day of the study: a – complete skin regeneration; б – skin regeneration with growth of fur

При патолого-анатомическом исследовании у всех животных в обеих группах обнаружены признаки ожоговой токсемии. В литературных источниках указано, что данное патологическое состояние длится до появления инфекции в ранах от 3 до 12 дней, чаще - 8-9 дней, которая возникает вследствие поступления в кровь продуктов распада тканей, подвергшихся ожогу. При этом в организме образуются как неспецифические токсины (гистамин, серотонин, простагландины, продукты гемолиза), так и специфические ожоговые токсины (гликопротеиды с антигенной специфичностью, «ожоговые» липо- протеиды и токсические олигопептиды). Все это сопровождается токсическим поражением печени и почек, анемией, лейкоцитозом, ацидозом. При больших площадях ожога развиваются олигурия, анурия, уремия и другие системные поражения [1,4, 18].

Подобную картину мы наблюдали при проведении наших исследований. Клинически у животных в первой опытной группе наблюдалась сильнейшая интоксикация с паралитическими явлениями и дальнейшей 100 % гибелью. Тогда как клинические признаки ожоговой болезни у кроликов второй опытной группы были не так сильно выражены, в частности паралитических явлений не наблюдалось, животные ели корм и обильно пили воду. Патолого-анатомически у всех животных проявились признаки системного воспалительного процесса и сильнейшей интоксикации.

Заключение. Вследствие моделирования вторично инфицированной ожоговой раны степени IIIа у кроликов развивалась тяжелая форма ожоговой болезни с сильнейшей интоксикацией с проявлением паралитических явлений и массовой 100 % гибелью животных. В результате при ожоговой болезни наблюдались такие патоморфологические признаки, как миокардиодистрофия, токсический клапанный эндокардит, тотальный отек легких, венозный застой в легких, почках, печени и других внутренних органах с резко выраженной инъекцией сосудов и множественными кровоизлияниями на серозных покровах, токсический гепатоз, холангит с дискинезией желчевыводящих путей, острый катаральный холецистит, нефрит с множественными кровоизлияниями, септический спленит с инфарктами, некротический цистит, ангидремия. Ожоговая поверхность на кожном покрове у кроликов первой опытной группы на момент гибели (4–8-й день) превышала первоначальные размеры на 1,5–3,3 см, раны имели мокнущий характер с обильным гнойным содержимым, кожный покров по периферии ран отслаивался с образованием подкожных карманов.

При плановой аутопсии кроликов, получавших лечение неинвазивным электромагнитным воздействием, также обнаружены признаки ожоговой токсемии, но с менее выраженными пато-морфологическими признаками: отсутствовали паралич, септические явления, инфаркты. Диаметр ожоговых ран на кожном покрове у кроликов второй опытной группы при плановой аутопсии (на 8-й день) уменьшился на 0,53 см, они были покрыты плотной сухой коркой, коричневого цвета (струп). На 21-й день у 4 из 9 кроликов наблюдалась полная регенерация кожного покрова на месте ожоговой раны, а у 2 – прорастание шерстного покрова на месте моделированных ожоговых ран, что указывает на положительный терапевтический эффект неинвазивного электромагнитного воздействия аппаратом «ТОР» по предложенной схеме лечения ожогов степени IIIа.