Пазырыкский дом

Автор: Полосьмак Н.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье на археологических материалах доказывается, что лиственничные погребальные склепы пазырыкцев были воплощением облика их земного жилища и одним из ключевых символов культуры. Срубные постройки возводились как на зимних, так и на летних пастбищах. Их части помещали в могилу как замену целого сооружения. Структура внутреннего пространства погребальных камер соответствовала устройству дома. Все предметы, находившиеся в могиле, использовались в быту и были неразрывно связаны с земной жизнью их владельцев. Изделия из войлока выполняли одинаковые функции в погребениях высшей знати и рядовых пазырыкцев, но значительно различались по качеству. Войлочные ковры, украшавшие стены домов пазырыкских вождей, являлись настоящими произведениями искусства, а войлоки, находившиеся в рядовых погребениях, были простыми и довольно грубыми. Выделена характерная особенность деревянных погребальных склепов жилищ Саяно-Алтая конца VIIIII в. до н.э. их пирамидальная форма. Эта форма сохранялась еще вХТХначале ХХ в. в наземных погребальных сооружениях теленгитов на юге Республики Алтай.

Пазырыкская культура, сезонное кочевание, погребальные срубы, особенности жилищ, внутреннее убранство, войлочные ковры

Короткий адрес: https://sciup.org/145146775

IDR: 145146775 | УДК: 903.5(571.151+510) | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.093-099

Текст научной статьи Пазырыкский дом

О том, что у пазырыкцев были постоянные бревенчатые постройки, впервые написал М.П. Грязнов [1950, с. 59–60]. Доказательством служили археологические материалы – срубы, обнаруженные в моги- лах ранних кочевников, в частности в исследованном им Первом Пазырыкском кургане. У М.П. Грязнова было бы еще больше оснований для такого вывода, если бы он знал, что в северной стенке сруба этого кургана находился не грабительский проруб, как он считал [Там же, с. 16, табл. III, 2], а дверной проем.

Археология, этнография и антропология Евразии Том 51, № 1, 2023 © Полосьмак Н.В., 2023

Как установлено в наши дни В.П. Мыльниковым, погребальная камера Первого Пазырыкского кургана – это часть сруба наземного жилища с сохранившимся дверным проемом [Мыльников, 1999, с. 29]. Согласно результатам исследований, проводившихся в последние десятилетия, в погребальных камерах пазырыкцы воспроизводили образ своего дома. Однако с этим аргументированным выводом археологов, непосредственно изучавших курганы пазырык-ской культуры, согласны не все специалисты. Вновь открытые памятники и их материалы заставляют вернуться к теме пазырыкских жилищ, которые являются, как нам представляется, одним из ключевых символов культуры. Цель работы – доказать существование у пазырыкцев бревенчатых домов.

Погребальная камера – подземный дом

Анализируя материалы Первого Пазырыкского кургана, М.П. Грязнов пришел к выводу: «Пазырык-ское племя хорошо владело техникой сооружения срубных домов и, несомненно, жило в таких домах» [1950, с. 59–60]. Пазырыкцы вели кочевой образ жизни, о чем, по мнению исследователя, свидетельствует весь набор погребальной утвари, в котором нет предметов, неприменимых в кочевом быту, но при этом в местах своих зимовок сооружали прочные дома с использованием в качестве кровельного материала лиственничной коры и бересты. Кроме того, у них могли быть и более простые жилища типа шалашей, крытых берестой и корой и, возможно, войлоком [Там же, с. 60]. С.И. Руденко также считал, что пазырыкцы создавали жилища трех типов: рубленные из дерева дома, берестяные шатры и войлочные кибитки [1953, c. 78] – и прекрасно владели плотничьим ремеслом. «В пользу такого заключения говорят обширные погребальные камеры горноалтайской знати, обнаруженные в раскопанных нами больших курганах…» [1960, с. 200]. Ученый полагал, что бревенчатые дома предназначались богатым, а бедные жили в конусообразных, собранных из жердей и крытых лиственничной корой шалашах [Там же]. С.И. Руденко принадлежит и основанное на материалах, обнаруженных им в погребальных камерах больших Пазырыкских курганов, детальное описание внутреннего устройства бревенчатого дома пазырыкцев, их мебели, войлочных ковров и других предметов быта [1953, с. 79–89]. В природных условиях Горного Алтая, с точки зрения исследователя, проще было строить дома из бревен или жердей, чем крытые войлоком жилища. Из этнографических примеров известно, что изготовить необходимое количество войлоков для покрытия таких жилищ могли позволить себе только семьи, владевшие большими стадами овец. Представители именно таких семей похоронены в «царских» курганах [Там же, c. 79]. Наконец, по мнению В.Д. Кубарева, который исследовал многочисленные рядовые погребения пазырыкцев, погребальные камеры носителей пазырыкской культуры являются имитацией их жилищ. Пазырыкский склеп, писал он, это лиственничный сруб, рубленный «в замок с остатком» (этот прием использовался при строительстве жилищ, когда оставались концы необ-рубленных бревен по углам), с потолком или крышей из односторонне отесанных бревен, причем концы покрытия всегда нависают над стенками срубов; с покрытием потолка полотнищами бересты и корой лиственницы, с придавливанием полотнищ бересты и лиственничной коры на крыше (перекрытии) крупными валунами*; с прикрытием щелей между плахами специально подтесанными короткими жердями, промазкой глиной щелей в стенках и пазах сопряжения бревен; с полом из двусторонне отесанных плах или горбылей, с покрытием пола и стен войлоком и вымосткой площади для сруба галечником [1987, с. 19–21; 1991, с. 27–29; 1992, с. 15–16]. Таким образом, все ведущие исследователи пазырыкской культуры, раскапывавшие как «царские», так и рядовые курганы с сохранившимися погребальными камерами (последнее особенно важно), считают склепы па-зырыкцев самым надежным доказательством существования у них развитого домостроительства.

Иную интерпретацию пазырыкских погребальных сооружений предложили А.А. Тишкин и П.К. Дашковский [2003]. С их точки зрения, «сруб не был типичным жилищем кочевников раннего железного века, ведущих подвижный образ жизни», поэтому «в могиле скотоводов, вероятно, воздвигалось подобие такого сооружения, которое было характерно для большинства членов общества в течение продолжительного времени. Скорее всего… им должно было стать транспортное средство (повозка, кибитка и т.п.) или переносное жилище типа юрты» [Там же, с. 262]. Ссылаясь на погребальные камеры скифов и носителей катакомбной культуры, эти авторы утверждают, что «у многих погребальных сооружений рядовых пазырыкцев внутримогиль-ная конструкция действительно отражала на семантическом уровне тип жилища, но в данном случае не стационарный, а, вероятно, определенный вид повозки. К тому же имеющееся в могиле деревянное сооружение по размерам и по внешнему виду больше напоминает как раз основу (короб) или каркас транспортного средства. <…> А наличие захоронения коня в сочетании с характерной внутримо- гильной конструкцией свидетельствует о реализации пазырыкцами идеи погребальной повозки (жилища) для перемещения в далекий загробный мир умерших, что характерно для индоевропейской мифологии» [Там же, с. 262–263]. Те, кто видел сложенные из лиственничных бревен пазырыкские склепы, согласятся с нами: эти сооружения менее всего похожи на кузов повозки. Необоснованность представленных утверждений особенно заметна на фоне результатов исследований, проведенных в последние годы В.П. Мыльниковым [1999, 2008, 2012; Сама-шев, Мыльников, 2004]. Тщательное и всестороннее изучение пазырыкских деревянных погребальных конструкций, обнаруженных на территориях Российского и Монгольского Алтая и Казахстана, позволило ему сделать вывод о владении людьми, которые оставили эти сооружения, всеми профессиональными навыками и инструментами, необходимыми для возведения жилищ и хозяйственных построек, их большом опыте строительства бревенчатых жилищ. Мы полностью разделяем это мнение и считаем, что все склепы имели реальные прототипы и представляли собой уменьшенные копии домов пазырыкцев. Что же касается «подвижного образа жизни кочевников Горного Алтая», то их кочевания были сезонными и проходили в пределах ограниченного пространства: с зимних на летние пастбища (см. напр.: [Кубарев, 1991, с. 17–19; Полосьмак, 2001, с. 19–20]). На летних пастбищах, как предполагал еще С.В. Киселев [1951, с. 357], пазырыкцы также возводили стационарные жилища. Ле сные богатства Горного Алтая вполне могли обеспечить древесиной любые потребности такого строительства.

Традиция сооружения бревенчатых построек в Саяно-Алтае уходит корнями в раннескифское время, а возможно, и в более ранний период. «Царские» раннескифские курганы Тувы свидетельствуют о вполне профессиональном обращении с древесиной: в Аржане-1 обнаружены мастерски сооруженные клети, а в Аржане-2 – более совершенный по своей конструкции, чем пазырыкские, двойной сруб: его форма напоминает усеченную пирамиду, а отеска бревен внутреннего сруба изнутри «в лас» с закруглениями в углах находит прямые аналогии в конструктивных особенностях внутреннего сруба Пятого Пазырык-ского кургана [Мыльников, 2017, с. 244] – самого последнего по времени сооружения из цепочки больших Пазырыкских курганов [Слюсаренко, Гаркуша, 1999, с. 499].

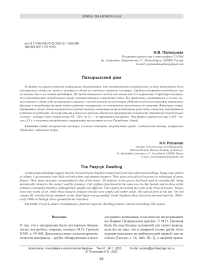

Погребальные сооружения пазырыкцев тесно связаны со своими наземными прототипами. Нередко погребальные срубы собирались из отдельных элементов жилищ, которые в этих случаях служили не только строительным материалом, но и символом дома (рис. 1). Вполне вероятно, что у пазырыкцев были и конические

Рис. 1 . Дверной проем в северной стене сруба. Первый Пазырыкский курган. Фото М.П. Грязнова. 1929 г.

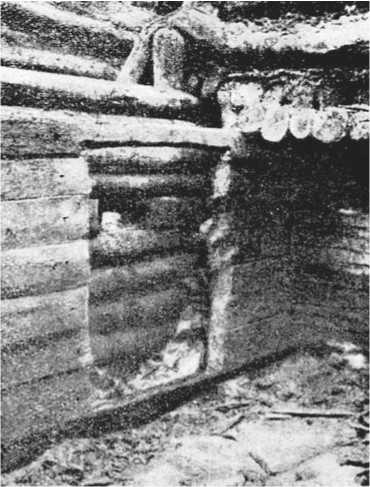

юрты*, крытые берестяными полотнищами; в погребениях берестой покрывали перекрытия деревянных склепов**. Какие-то более надежные свидетельства существования жилищ этого типа у пазырыкцев мы пока не находим. Однако мы точно знаем, что сооружения из жердей у них были. Одним из косвенных доказательств является наличие войлочных ковров с пришитыми рядами лент. Один такой ковер был обнаружен в погребении рядового пазырыкца в кург. 3 могильника Верх-Кальджин II (раскопки В.И. Молодина); им было застелено деревянное ложе-кровать [Молодин, 2000, с. 93]. Ковер трапециевидной формы сшит из двух кусков темно-коричневого мягкого и толстого войлока (рис. 2). Высота всего изделия ок. 176 см. Верхний край шириной 164 см аккуратно обметан шерстяной нитью. Нижний край неровно оборван, его ширина ок. 2 м. Поверх полотнища в два ряда нашиты длинные войлочные ленты. Каждая пришита только за закругленный край, сужается книзу и свободно свисает. Верхний ряд состоял из 14 лент (сохранилось 11), расположенных

Рис. 2 . Фото ( 1 ) и прорисовка ( 2 ) войлочного ковра-покрытия. Курган 3 могильника Верх-Кальджин II. Фото К. Тимохина, прорисовка Н. Ходаковой.

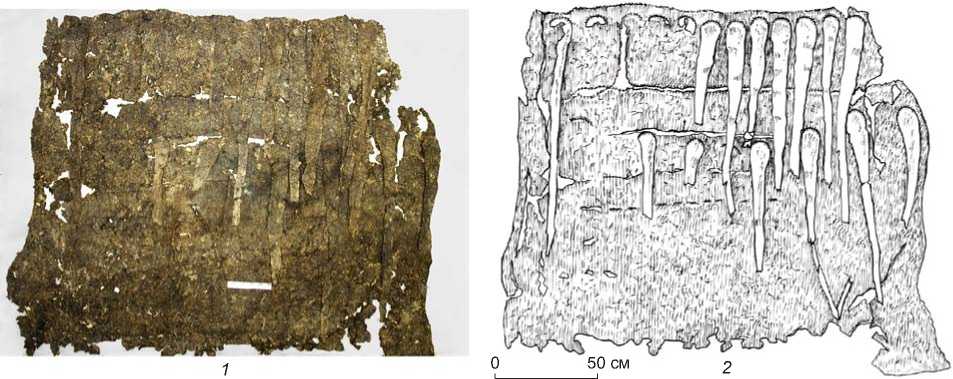

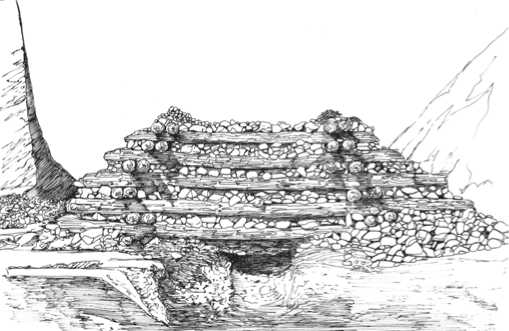

на расстоянии не более чем 2 см друг от друга. Протяженность самой длинной из сохранившихся лент составляет 119 см; на оборванном конце одной из лент верхнего ряда завязан узел. На расстоянии примерно 59 см от верхней линии верхнего ряда нашит нижний ряд таких же лент. Изначально их, вероятно, было тоже 14, пришитыми сохранились 6 лент. Все изделие имеет явные следы длительного использования: многие ленты оторваны от полотнища, концы у большей части лент оборваны, войлок изношен. Принцип оформления этого ковра – с двумя параллельными горизонтальными рядами длинных, одинаково пришитых лент – точно такой же, как известного большого войлочного ковра из Пятого Пазырыкского кургана [Руденко, 1968, с. 56– 57]. Однако если на простом темном войлоке из рядового погребения вырезанные из такого же войлока ленты смотрятся органично, то на нарядном ковре из Пятого Пазырыкского кургана они выглядят чужеродными элементами – простые и грубые, эти крепко пришитые черные ленты только портят внешний вид изделия. Они имели сугубо утилитарное назначение*. Черные войлочные ленты были нашиты пазырыкцами для того, чтобы с их помощью привязать ковер к каркасу из жердей. Несколько жердей, как известно, было обнаружено вместе с ковром; можно предположить, что это часть каркаса и покрытия летнего жилища. Но есть и другое объяснение этим находкам. М.П. Грязнов и С.И. Руденко расходились во мнениях о назначении большого войлочного ковра из Пятого Пазырыкского кургана: С.И. Руденко считал ковер украшением стены бревенчатого дома [1951, с. 113], а М.П. Грязнов – покрытием шатра (см.: [Галанина и др., 1966, с. 99–100]). М.П. Грязнов, возражая против атрибуции войлочного ковра из Пятого Пазырыкского кургана как покрытия стен зимнего жилища, отмечал, что он имел не свойственную коврам подтрапециевидную форму [1960, с. 238]. Но, как оказалось, прямоугольный в плане, размерами по нижнему уровню (краю) 7 × 4 м и высотой 2 м внешний сруб до-исследованного в 2017–2019 гг. Пятого Пазырыкского кургана был выполнен в форме усеченной пирамиды, все стены заметно сужались кверху и в профиль имели подтрапециевидную форму [Константинов и др., 2019, с. 418] (рис. 3). Необычная конфигурация войлочного ковра из этого кургана вполне соответствует форме стен погребального сруба, который, как мы полагаем, был частью и уменьшенной копией реального дома. Пирамидальный характер кладки бревен, благодаря которому пазырыкские склепы имели вид усеченной пирамиды, впервые был отмечен В.Д. Кубаревым [1987, с. 20]. Таким способом сооружались срубы не только «царских» курганов, но и рядовых маленьких (рис. 4, 5) на всей территории распространения культуры, включая Монгольский и Казахский Алтай. Причем эта традиция уходит корнями в раннескифское время. Деревянные сооружения пирамидальной формы встречаются не только на просторах Горного Алтая. Форму усеченной пирамиды имел, например, наземный склеп кургана Байгетобе могильника Шилик-ты-3 в Восточном Казахстане [Толеубаев, 2018, рис. 45, с. 175] (рис. 6). Такая же форма усеченной пирамиды могла быть и у зимних жилищ пазырыкцев, но эта «пирамида» была значительно выше погребального склепа. Чтобы окончательно разобраться с назначением ковра, мы должны обратиться к более ранним материалам погр. 5 в кургане Аржан-2. Его погребальная камера была таким же подземным домом – имитацией наземного жилища, как и у пазырыкцев. Помимо самой деревянной конструкции, повторяющей в некоторых

Рис. 3 . Погребальная камера. Пятый Пазырыкский курган. Сборка на территории Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина. Фото В.П. Мыльникова.

Рис. 4 . Сруб. Курган 3 могильника Верх-Кальджин II. Фото В.П. Мыльникова.

Рис. 5 . Сруб. Курган 1 могильника Олон-Курийн-Гол-10 (раскопки В.И. Молодина, Г. Парцингера, А. Наглера). Фото В.П. Мыльникова.

Рис. 6 . Наземный склеп кургана Байгетобе на могильнике Ши-ликты-3 в Восточном Казахстане (по: [Толеубаев, 2018]). Прорисовка Е.В. Шумаковой.

характерных и важных деталях склеп Пятого Пазы-рыкского кургана, погребальный сруб в Аржане-2 имел форму усеченной пирамиды [Мыльников, 2017] (рис. 7). Кроме того, внутри камеры обнаружены элементы специальной конструкции: вдоль

Рис. 7 . Сруб. Погребение 5 кургана Аржан-2. Фото В.П. Мыльникова.

стен к вертикально установленным столбикам были прикреплены тонкие поперечные жерди, дополнительно привязанные к внутренним стенкам камеры. Столбики были зафиксированы в предназначенных для этого квадратных отверстиях, сделанных в полу камеры вдоль стен. По мнению авторов раскопок, найденные детали являлись основой сооружения для драпирования стен цветными войлочными коврами [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, с. 35]. Еще одно углубление, выявленное в центре пола, по мнению В.П. Мыльникова, может быть связано с возведением над погребенным конструкции типа легкого шалаша-балдахина [2017, с. 243]. Вероятно, в «царском» погребении Аржана-2 была представлена сохранившаяся в разрушенном виде конструкция для крепления войлочных, ворсовых или тканых ковров, устанавливаемая внутри жилищ древних кочевников. Мы полагаем, что в реальной жизни в сезонных жилищах ковры не прикрепляли к стенам бронзовыми гвоздями и деревянными колышками, как это делали в погребальных камерах пазырыкцы, а навешивали на каркасы из жердей, вероятно, отверстия для них были обнаружены в погр. 5 кургана Аржан-2. В Пятом Пазырыкском кургане элементы такой конструкции – жерди*, соответствующие по длине высоте войлочного ковра, и сам ковер находились в конском отсеке [Руденко, 1953, с. 55, рис. 26]. Войлочный ковер был слишком велик для погребальной камеры. Ее стены украсили другими войлоками [Руденко, 1968, c. 66].

При таком способе навешивания настенные ковры – ценные текстильные изделия – оставались целыми, могли многократно использоваться и легко транспортироваться. Вместе с остальным скарбом они кочевали с летнего пастбища на зимнее и обратно, почему и оказались в конском отсеке, рядом с деталями телеги, на которой их перевозили. И только когда хозяин дома уходил в иной мир, большие войлочные ковры разрезали на куски нужных размеров и навсегда оставляли на стенах его последнего жилища. Возражения М.П. Грязнова по поводу назначения ковра из Пятого Пазырыкского кургана касались и высоты изделия – 4,5 м. Исследователь сомневался в том, что у пазырыкцев могли быть такие «огромные хоромы». Мы плохо представляем себе возможные варианты древних жилищ. Для примера укажем, что высота якутского летнего каркасного жилища, крытого берестяными полотнищами, – ураса – достигала 10 м [Соколова, 1998, с. 71].

Восстановить во всех деталях структуру деревянного дома пазырыкцев мы не можем. Погребальные ком-

*Следует иметь в виду, что в погребения не помещали все детали конструкции целиком, достаточно было только ее части, которая заменяла целое. Например, теленгиты снимали с юрты один-два шеста и оставляли их в могиле умершего – чтобы он мог построить себе жилище в ином мире [Тощакова, 1978, с. 132].

плексы дают информацию только о некоторых деталях его устройства, но и она крайне важна, поскольку структура дома повторяет картину мира пазырыкцев [Байбу-рин, 1983, с. 14]. Так, вход в жилище устраивался с северной стороны, там, где в пазырыкских погребениях обычно размещались убитые кони. В южной половине сруба укладывали умерших. В доме это место занимали спальные места хозяев. Если в погребении хоронили мужчину и женщину, то вплотную к южной стене всегда клали тело мужчины, рядом с ним – тело женщины, если двух мужчин или двух женщин, то ближе к южной стене укладывали тела старших по возрасту.

В погребениях пазырыкцев была мебель, которая не представлена в раннескифских «царских» захоронениях. В погребальных камерах можно встретить разного типа деревянные кровати, а в погребениях знати – лиственничные колоды. В эпических сказаниях алтайцев колоды называются колыбелями [Ямаева, 2021, с. 188]. Это отождествление находит подтверждение в том, что, помимо представителей знати, в колодах хоронили детей [Кубарев, 1991, с. 31, рис. 6]. Погребение мумифицированных тел в колоде – «колыбели», вероятно, могло символизировать возвращение к истокам жизни. Иногда в «царских» курганах исследователи обнаруживали ложа-кровати*. Такие деревянные ложа из Большого Катандинского кургана были зарисованы и описаны В.В. Радловым: «На дне могилы стояли в направлении с востока на запад два стола на четырех ножках. На каждом из этих столов лежал скелет головой на восток… Столы были очень тщательно обработаны топором, но не струганы, а по краям их шел рант высотой приблизительно в 1 дюйм. Доска, рант и ножки в форме усеченного конуса, были сделаны из цельного куска дерева…» [1989, табл. 6, рис. 8, с. 448]. Похожую, судя по этому описанию, кровать С.И. Руденко обнаружил в Первом Туэктинском кургане [Руденко, 1960, с. 201, табл. LIV, 1 ; Мыльников, Степанова, 2016]. Их высота, пропорции соразмерны погребальным камерам, не говоря уже о доме. Необходимо отметить, что и в юртах кочевников было много деревянных изделий – сундуки, кровати, столы [Джанибеков, 1990, с. 139–140], а в юртах алтайцев и теленгитов при полном отсутствии мебели всегда имелись деревянные кровати [Тощакова, 1978, с. 100].

Заключение

Ключевым символом культуры пазырыкцев являлись не жилища из жердей, не войлочные кибитки, а ка- питальные стационарные постройки, их бревенчатые дома – срубы. Лиственничные погребальные склепы пазырыкцев были воплощением их земного жилища и их вечным домом. К сожалению, впоследствии совершенное мастерство домостроительства на территории Горного Алтая было утрачено. По заключению этнографов, «только в начале XIX в. появилась алтайская срубная бревенчатая юрта, представляющая собой переходный тип от конусообразной и цилиндрической юрты к избе, дому… Алтайцу-кочевнику потребовались десятки лет, чтобы освоить строительную технику, заимствованную у русского крестьянина» [Там же, с. 96].

Исследование выполнено в рамках проекта «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Пазырыкский дом

- Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л.: Наука, 1983. – 187 с.

- Галанина Л., Грязнов М., Доманский Я., Смирнова Г. Скифия и Алтай: (Культура и искусство скифов и ранних кочевников Алтая): Путеводитель по залам Эрмитажа. – Л.: Сов. художник, 1966. – 120 с.

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1950. – 89 с.

- Грязнов М.П. По поводу одной рецензии // СА. – 1960. – № 4. – С. 236–238.

- Джанибеков У.Д. Эхо… По следам легенды о золотой домбре. – Алма-Ата: Онер, 1990. – 304 с.

- Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 636 с.

- Константинов Н.А., Мыльников В.П., Слюсаренко И.Ю., Степанова Е.В., Васильева Н.А. Завершение полевого доследования внутримогильной конструкции Пятого Пазырыкского кургана // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. XXV. – С. 415–424.

- Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. – Новосибирск: Наука, 1987. – 304 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. – Новосибирск: Наука, 1991. – 186 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Сайлюгема. – Новосибирск: Наука, 1992. – 218 с.

- Молодин В.И. Культурно-историческая характеристика погребального комплекса кургана № 3 памятника Верх-Кальджин II // Феномен алтайских мумий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. – С. 86–120.

- Мыльников В.П. Обработка дерева носителями пазырыкской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – 232 с.

- Мыльников В.П. Деревообработка в эпоху палеметалла (Северная и Центральная Азия). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 364 с.

- Мыльников В.П. Опыт изучения погребальных сооружений из дерева в процессе раскопок археологических памятников // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. – № 1. – С. 97–107.

- Мыльников В.П. Технико-технологический анализ деревянного погребального сооружения из могилы 5 кургана Аржан-2 // Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – С. 233–244.

- Мыльников В.П., Степанова Е.В. Погребальный стол из кургана 2 могильника скифского времени Туэкта // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXIII. – С. 374–378.

- Оштрассер-Пети К., Пети Г. Берестяные покрывала могил // Мир древних якутов. – Якутск: Издат. дом Сев.- Вост. федерал. ун-та, 2012. – 226 с.

- Полосьмак Н.В. Всадники Укока. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. – 334 с.

- Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. – М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1989. – 740 с.

- Руденко С.И. Пятый Пазырыкский курган // КСИИМК. – М.; Л., 1951. – Вып. XXXVI. – С. 106–116.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 402 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 350 с.

- Руденко С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани. – М.: Искусство, 1968. – 121 с.

- Самашев З., Мыльников В.П. Деревообработка древних скотоводов Казахского Алтая (материалы комплексного анализа деревянных предметов из кургана 11 могильника Берел). – Алматы: Берел, 2004. – 312 с.

- Слюсаренко И.Ю., Гаркуша Ю.Н. К вопросу об относительной хронологии Пазырыкских курганов // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – Т. V. – С. 497–501.

- Соколова З.П. Жилище народов Сибири (опыт типологии). – М.: Три Л, 1998. – 288 с.

- Тишкин А.А., Дашковский П.К. Социальная структура и система мировоззрения населения Алтая скифской эпохи. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – 439 с.

- Толеубаев А.Т. Раннесакская шиликтинская культура. – Алматы: Садвакасов А.К., 2018. – 528 с.

- Тощакова Е.М. Традиционные черты народной культуры алтайцев (XIX – начало XX в.). – Новосибирск: Наука, 1978. – 164 с.

- Чугунов К., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – 500 с.

- Ямаева Е.Е. Мифологические основы алтайского эпоса: мотив «человек-птица против одноглазого врага» в контексте интерпретации материалов пазырыкской культуры // Кунсткамера. – 2021. – № 3 (13). – С. 184–193.