Пазырыкский стиль

Автор: Полосьмак Н.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается положение о том, что отдельные элементы сходства между предметами быта, одежды, вооружения, представленные в погребальных комплексах пазырыкцев Алтая и жителей Синьцзянских оазисов (могильники Субаши, Янхай, Джумбулак Кум, Вупу, Зангхонлук) и южных склонов Алтайских гор, не могут являться свидетельствами их культурного единства. Похожие черты в базовых вещах указывают только на территориальную близость и существовавшие между этими людьми контакты. В качестве более значимых культуроопределяющих признаков предлагается рассматривать украшения людей, предметов быта и вооружения, упряжи коней, а также татуировки, которые было бы правильнее назвать опознавательными знаками. Доказывается, что каждый член пазырыкского общества, от мала до велика, обладал набором внешних признаков, отличавшим его от соседей. К этому набору относятся украшения - на его теле, одежде, головном уборе, поясе, коне. Традиция резьбы по дереву, достигшая высокого мастерства у носителей пазырыкской культуры, давала возможность создавать для всех членов общества равноценные по значимости украшения, благодаря им, а также татуировкам образ каждого пазырыкца был узнаваемым. Предлагается ввести понятие «пазырыкский стиль», под которым понимается единство всех элементов культуры. Сделан вывод о том, что «пазырыкский стиль» является наиболее точным выражением этой культуры, хотя ее носители по образу жизни, системе жизнеобеспечения и др. могут совершенно не отличаться от соседей.

Пазырыкская культура, культуры раннего железного века синьцзяна, одежда, татуировка, украшения, пазырыкский стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/145146499

IDR: 145146499 | УДК: 903.5(571.151+510) | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.4.043-056

Текст научной статьи Пазырыкский стиль

Вопрос о том, была ли культурная близо сть между носителями пазырыкской культуры и синхронным населением синьцзянских оазисов, известным по материалам могильников Субаши, Шанпула, Янг-хай, Джумбулак Кум , а также по ряду погребальных комплексов, которые исследованы в последние годы в ок. Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района, актуален и напрямую связан с определением южной границы ареала данной археологической культуры. За последние десятилетия территория распространения памятников пазырыкской культуры расширилась благодаря исследования З. Сама-шева и А.-П. Франкфора в Восточном Казахстане [Самашев, Франкфор, 1999; Samashev et al., 2000] и В.И. Молодина, Г. Парцингера, Д. Цэвээндоржа в Монголии [Молодин, Парцингер, Цэвээндорж, 2012]. Могильник Берель, как справедливо пишет З. Самашев, относится к локальной группе носителей пазырыкской культуры, кочевавших в этом регионе и оставивших там могильное поле с захоронениями людей разного статуса – от самых высокопоставленных в кург. 1 и знати среднего ранга в кург. 11 до рядовых [2011, с. 206–207]. В Монгольском Алтае (северо-запад Монголии), согласно исследованиям, немногочисленные погребальные памятники принадлежали указанной общности людей, основные зимние пастбища и места захоронений которых находились на пло скогорье Укок [Молодин, Парцингер, Цэвээндорж, 2012]*. Можно предполагать, что южная граница ареала пазырыкской культуры проходит по высокогорью Укок, хотя отдельные элементы этой культуры, часто принимаемые за саму культуру, распространены шире, например на т.н. пазырыкских памятниках на территории Синьцзяна. В последнее время в связи с интенсивными раскопками китайских коллег появились данные об открытии и исследовании памятников на территории, непосредственно примыкающей к Российскому Алтаю, в частности к плато Укок, известному своими пазырыкскими могильниками [Полосьмак, 1994, 2001]. Многие из курганных захоронений, в которых находились останки людей и лошадей, китайские коллеги безоговорочно относят к пазырыкской культуре, вероятно, учиты- вая близость зоны распространения последней [Му, 2020]. Обзору этих памятников посвящена статья, которая называется «Памятники пазырыкской культуры в Синьцзяне», однако в ней автор не проявляет категорично сти при оценке культурной принадлежности этих объектов, он допускает, что рассматриваемые памятники «могут быть отнесены к пазырыкской культуре» [Там же, с. 138], и признает наличие различий между перечисленными им объектами и классическими памятниками пазырыкской культуры [Там же, с. 144]. Более взвешенно к выделению пазырыкских погребальных комплексов на территории ок. Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного р-на подошли российские исследователи Д.П. Шульга, П.И. Шульга [2017]. Они рассматривали весь комплекс признаков, который позволил бы связать те или иные погребения с завершающим этапом пазырыкской культуры. Такой подход помог установить, что памятники, которые похожи на пазырыкские только по одному признаку, на самом деле пазырыкскими не являются. Причислять их к данной культуре, как считают эти исследователи, можно только с оговорками. К «па-зырыкским» они относят не только «классические» погребения, но и все когда-либо зафиксированные в цепочках пазырыкских курганов Алтая (их появление в этих цепочках все еще не нашло однозначного объяснения). К ним относятся т.н. кара-кобинские погребения людей в каменных ящиках и без лошадей; захоронения с западной, южной, юго-западной ориентацией погребенных; погребения с захоронениями коней на перекрытии, а не внутри погребальной камеры; курганы, в которых в одной могильной яме могло находиться до четырех погребенных (подобное не фиксируется в пазырыкских могилах), а также погребения т.н. коргантасского типа с многочисленными черепами домашних животных. Кроме того, прослежено, что в некоторые могилы Синьцзяна под-хоранивали умерших, это также не типично для пазы-рыкской культуры. Д.П. Шульга и П.И. Шульга объясняют такое отклонение от «пазырыкского стандарта» местной спецификой; сам обряд, по их мнению, носит «промежуточный характер» [Там же, с. 25–27]. Сравнение показало, что с «классическими» пазы-рыкскими погребениями у синьцзянских погребальных комплексов указанного региона больше различий, чем совпадений. Скорее всего, в Северном Синьцзяне (на границе с Россией и Казахстаном) существовало культурное образование, и, вероятно, не одно, не имевшее отношения к пазырыкской культуре. При выделении памятников пазырыкской культуры, по нашему мнению, следует учитывать прежде всего наиболее полно представляющие ее «замерзшие» могилы, поскольку если судить только по сохранившимся вещам из неорганических материалов, то культурные общности и культурное единство можно найти и на более широкой территории*. С нашей точки зрения, исследованные на территории Северного Синьцзяна, в Джунгарии между Тянь-Шанем и Алтаем курганные могильники не имеют отношения к пазы-рыкской культуре в ее классическом (и наиболее верном) понимании. По комплексу признаков, которые выделили П.И. Шульга и Д.П. Шульга, эти объекты, вероятно, относятся к другому культурному образованию, основные черты которого достаточно подробно описаны [Шульга Д.П., Шульга П.И., 2017, с. 25–27]. Появление подобных погребений в пазырыкских могильниках можно связывать с проникновением жителей восточной части южного склона Алтайского хребта на горноалтайские пастбища, а не наоборот. Пазырыкцы, зимовавшие на Укоке, скорее всего, знали о переходах через перевалы Канас и Бетсу-Канас, по которым можно было попасть в восточную часть южного склона Алтайского хребта, но это не значит, что они пользовались такой возможностью. Была ли в этом необходимость – пока неочевидно. Похожая, на наш взгляд, картина сложилась в древности на территориях, прилегающих к хребту Чихачева, который разделяет Горный Алтай и Туву; в настоящее время их связывает автомобильная дорога, которая проложена через перевал Бугузун на высоте 2 068 м. Если с алтайской стороны хребта имеются пазырыкские могильники у д. Кокоря – Узунтал I, III, V, VI [Савинов, 1978, 1986, 1993; и др.], то с другой стороны хребта памятники этой культуры отсутствуют. Под руководством Вл.А. Семёнова силами большой комплексной экспедиции в 1994 г. была предпринята попытка выявить на территории Монгун-Тайгинского р-на курганы пазырыкского типа, но обнаружить их не удалось. Не дали искомого результата и раскопки большого кургана на могильнике Холаш в 1995 г. По результатам работ экспедиции Вл.А. Семёнов сделал справедливый вывод о том, что в этом районе в скифское время жили по преимуществу представители т.н. культуры безынвентарных погребений [Семёнов,

*Отметим, что ни на останках погребенных в могильниках Северного Синьцзяна, считающихся пазырыкскими, ни на мумиях людей, захороненных в могильниках Субаши, Вупу, Шанпула и др., не обнаружены следы искусственной мумификации, являвшейся одной из важных особенностей погребального обряда пазырыкцев, которую удалось проследить по захоронениям не только в «царских» могилах, но и в рядовых погребениях Укока [Полосьмак, 1996, 2000; 2001, с. 238–256]. В женских погребениях Синьцзяна не найдены остатки характерных для пазырыкских женщин головных уборов-париков, которые обычно представлены мощным черным пятном под черепом [Кубарев, 1991, с. 37]; открытие непотревоженного «замерзшего» женского погребения на Укоке позволило определить, что пятна – это следы парика, и реконструировать его [Полосьмак и др., 1997; Полосьмак, 2001, с. 143–153].

1997, с. 7–9, 35]. Близкая во всех отношениях к алтайским горным долинам, эта высокогорная территория, которая сегодня является зоной скотоводства, не была обжита пазырыкцами, они туда не кочевали, им незачем было уходить из «скотоводческого рая», каким был и остается Алтай [Радлов, 1989, с. 144–145]*.

Цель данной работы – показать, что отдельные элементы пазырыкской культуры в погребальном обряде и предметах вещевого комплекса на памятниках Северного Синьцзяна не могут рассматриваться как свидетельства распространения этой культуры в данном регионе. Отождествление с пазырыкскими памятниками мало похожих курганов на основе только некоторых элементов сходства – это способ размывания культурной идентичности. Если идти в этом направлении, то можно ожидать, что пазырыкскими будут называться все памятники, имеющие хотя бы отдаленное сходство с оригиналом. Китайские коллеги находят «следы» пазырыкской культуры и на территории, которая значительно удалена от Алтайских гор, – в районах Хами и Или [Му, 2020, с. 143]. Следы там могут быть, но не культура.

Культурная общность или территориальная близость?

Разнообразие пазырыкской популяции впервые было установлено методами физической антропологии в начале XXI в. [Баркова, Гохман, 2001]**. Сегодня этот вывод подтверждается данными палеогенетического анализа [Пилипенко, Молодин, Романенко, 2012; Пилипенко, Трапезов, Полосьмак, 2015]. Антропологические и генетические характеристики погребенных в данном случае не являются основаниями для отне-

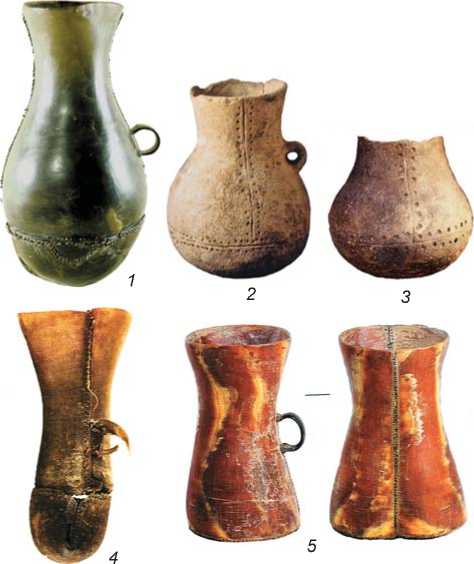

Рис. 1. Сосуды из погребальных комплексов пазырык-цев Алтая ( 1 , 4 ) и могильников Синьцзяна ( 2 , 3 , 5 ).

Роговые: 1 – кург. 1 могильника Ак-Алаха-3; 4 – кург. 1 могильника Верх-Кальджин-2 (раскопки В.И. Молодина); 5 – погр. 92 могильника Янхай [Синьцзян…, 2019, т. III, с. 303, рис. 1]; керамические: 2 – местонахождение Хонгшаван, северный отрезок Шелкового пути, уезд Манас в составе Чанцзи-Хуэйского автономного округа [The ancient culture…, 2008, p. 308, 1 ]; 3 – погребение в могильнике Джумбулак Кум [Debaine-Francfort, Francfort, 2001, p. 209, fig. 99].

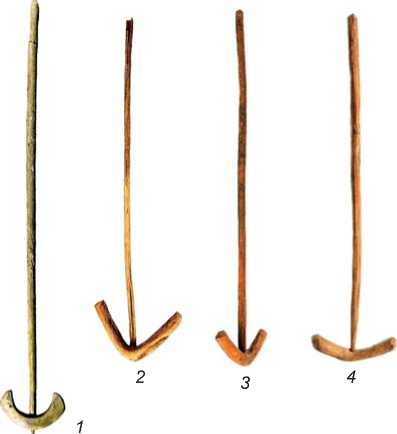

Рис. 2. Деревянные палочки-мешалки из кург. 1 могильника Ак-Алаха-3 на Алтае ( 1 ) и могильника Ян-хай в Синьцзяне ( 2–4 ) [Синьцзян…, 2019, т. III, с. 172, рис. 1–3, рис. 5; с. 307].

сения тех или иных погребальных комплексов к пазы-рыкской культуре. Критерием по-прежнему является общность территории, погребального обряда, материальной культуры и предметов искусства.

Единая территория – горная система Алтай, образ жизни скотоводов и охотников объединяли разных людей, создавших свой неповторимый стиль, характеризующий пазырыкскую культуру. Пазырыкцы – носители определенного стиля, который проявляется во всем: от одежды до украшений упряжи коней и жилищ*. Важная часть их образа – татуировка, как несмываемое клеймо она закрепляет принадлежность этих людей к определенному обществу.

Открытие погребальных комплексов в оазисах Синьцзяна с предметами из органических материалов позволяет увидеть, в чем состояло главное внешнее отличие одной культуры от другой, и лучше понять, что имеется в виду, когда речь идет о пазырыкском стиле. Как выяснилось, люди, проживавшие в разных природно-климатических зонах, различавшиеся по образу жизни и системе жизнеобеспечения, имели один набор предметов одежды и во многом сходные бытовые предметы. Близость прослеживается между деревянными ковшами, кружками, блюдами-столиками. Однако похожие деревянные изделия бытуют и в других регионах и культурах. Они известны и в раннескифских комплексах, например, в погр. 5 кург. Аржан-2 в Туве обнаружен деревянный ковш, конец ручки которого оформлен в виде конского копыта [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, с. 406, табл. 68], как у ковша из Второго Пазырыкского кургана и других подобныx изделий из рядовых курганов [Руденко, 1953, табл. XXI; Кубарев, 1987, с. 49]. Аналогичные предметы использовались и позднее: столики-блюда и другая деревянная посуда находились в погребениях конца I тыс. до н.э. – начала I тыс. н.э. могильника Кокэль [Вайнштейн, Дьяконова, 1966, с. 187, табл. X]. Многие вещи этой категории доживают до этнографического времени, по скольку это универсальные формы, удобные в быту. Среди посуды из погребений Синьцзяна имеются единичные предметы, похожие на пазырыкские роговые сосуды (рис. 1), керамические изделия, близкие по форме пазырыкским образцам. В могилах жителей Синьцзяна встречаются такие же палочки-мешалки, как в женском погребении кург. 1 могильника Ак-Алаха-3, что позволяет предполагать употребление жителями этих районов одинакового молочного (?) напитка (рис. 2). Идентичными являются простые по форме деревянные пластины жесткости налучий; возможно, налучья были одинаковые по устройству и форме. Некоторые синьцзянские

Рис. 3. Деревянные каркасы жесткости на налучьях из погребальных комплексов пазырыкцев Алтая ( 1 , 2 ) и могильников Синьцзяна ( 3–5 ).

1 – кург. 1 могильника Ак-Алаха-1; 2 – кург. 1 могильника Верх-Кальджин-2 (раскопки В.И. Молодина); 3–5 – погребения Янхая [Синьцзян…, 2019, т. I, с. 169, рис. 1; т. III, с. 293, рис. 4, 5].

образцы покрыты резным орнаментом, не имеющим ничего общего с пазырыкским (рис. 3).

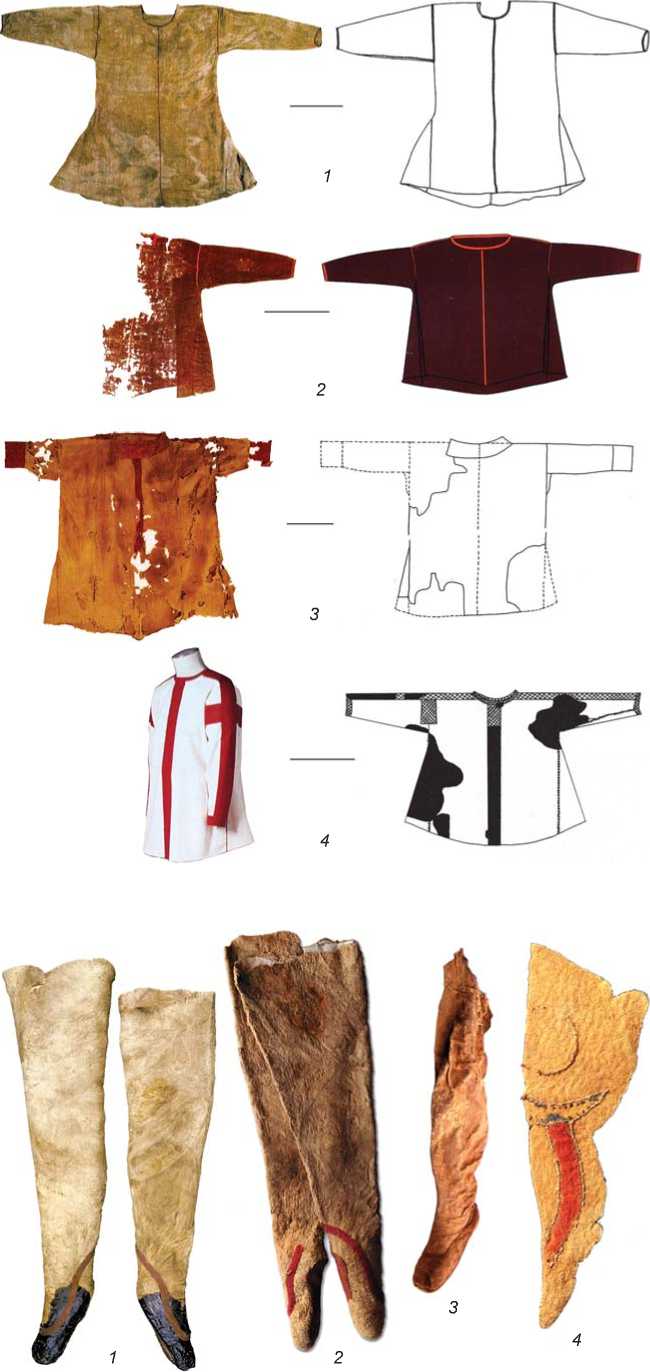

Комплекты одежды жителей оазисов Синьцзяна и пазырыкцев* близки по цветовой гамме (красный, белый, черный, меньше – синий и желтый) и по категориям вещей (шубы, рубахи, штаны и юбки). Женщины но сили юбки из узких разноцветных полос шерстяной ткани, сшитых по горизонтальной линии (рис. 4), рубахи, отделанные по швам красными шнурками и тесьмой, с длинными рукавами (рис. 5), плетенные из шерстяных

Рис. 4. Юбки из погребальных комплексов пазырыкцев Алтая ( 1 , 3 ) и погребений Синьцяна ( 2 , 4–8 ).

1 – шерстяная юбка с поясом-шнуром и схема изделия, кург. 1 могильника Ак-Алаха-3; 2 , 6 , 7 – фрагменты шерстяных юбок, могильник Шанпула [Bunker, 2001, p. 25, pic. 15; fig. 63, 64, 93]; 3 – фрагмент шерстяной юбки, Второй Пазырыкский курган; 4 – реконструкция шерстяной юбки по материалам из погребения в могильнике Джумбулак Кум (бассейн р. Керия на южном участке древнего Шелкового пути) [Desrosiers, 2001b, p. 193]; 5 , 8 – фрагменты шерстяных юбок, могильник Янхай [Cиньцзян…, 2019, т. III, с. 269, рис. 4, 5].

Рис. 5. Рубахи из погребальных комплексов пазырыкцев Алтая ( 1 ) и могильников Синьцзяна ( 2–4 ).

1 – шелковая рубаха и схема ее кроя, кург. 1 могильника Ак-Алаха-3; 2 – фрагмент рубахи и ее реконструкция, могильник Янхай [Синьцзян…, 2019, т. III, с. 276, рис. 2, 3]; 3 – шерстяная рубаха, могильник Шанпула II [Bunker, 2001, p. 34, fig. 35]; 4 – фрагмент шерстяной рубахи и ее реконструкция, погребение в могильнике Джумбулак Кум [Desrosiers, 2001d, p. 196–197].

нитей пояса-шнуры. В синьцзянских погребениях встречаются и длинные войлочные и кожаные чулки, похожие на пазырыкские (рис. 6). Мужчины носили близкие по крою штаны из шерстяной ткани: две штанины, соединенные прямоугольным куском ткани. Разумеется, такое очень простое по крою изделие могло появиться в разных местах независимо (рис. 7). Этого не скажешь о верхней одежде – шубах. У пазы-рыкцев каждая шуба – уникальное изделие, настоящее произведение портновского искусства, для которого характерны сочетание разнообразных мехов (от овчины до соболя), украшения из окрашенного меха, кисточки из конского волоса и аппликации из кожи. Кроме того, эти шубы необычны по крою: сзади у них имеется длинная отдельно пришитая деталь – своего рода хво ст. У жителей синьцзянских оазисов верхняя одежда – это очень простая функциональная вещь, ее можно назвать овчинным тулупом (рис. 8).

Как видно из приведенных примеров, предметы одежды,

Рис. 6. Сапоги-чулки из погребальных комплексов пазырыкцев Алтая ( 1 , 2 ) и погребений Синьцзяна ( 3 , 4 ). 1 – мужские войлочные, кург. 3 могильника Верх-Кальджин-2 (раскопки В.И. Мо-лодина); 2 – мужские войлочные, кург. Олон-Курен-Гол-6; 3 – кожаные, могильник Янхай [Синьцзян…, 2019, т. III, с. 220, рис. 6]; 4 – войлочный чулок, погребение в Джумбулак Кум [Desrosiers, Francfort, 2001, p. 164].

Рис. 7. Штаны из погребальных комплексов пазырыкцев Алтая ( 1 , 4 ) и могильников Синьцзяна ( 2 , 3 , 5 ).

1 – шерстяные штаны, погр. 1 могильника Ак-Алаха-1; 2 , 3 – штаны и схема их кроя, могильник Янхай [Синьцзян…, 2019, т. II, с. 928; т. III, с. 270, рис. 5; с. 272, рис. 2]; 4 – шерстяные штаны и схема их кроя, кург. 1 могильника Верх-Кальджин-2 (раскопки В.И. Молодина); 5 – фрагмент шерстяных штанов и схема их кроя, погребение в могильнике Джумбулак Кум [Desrosiers, 2001c, p. 195].

Рис. 8. Мужские шубы из погребальных комплексов пазырыкцев Алтая ( 1 ) и могильников Синьцзяна ( 2 ).

1 – кург. 3 могильника Верх-Кальджин-2 (раскопки В.И. Молодина); 2 – погребение могильника Вупу [Hami ancient civilization,

1997, p. 24, fig. 49].

в которых погребены мумии в том и другом регионе, похожи. Нередко совпадают не только фасон, крой, цвет, но и отделка. Из исторических примеров известно, что такого рода совпадений было трудно добиться даже тогда, когда они были крайне необходи- мы. Например, в эпоху Средневековья, если вассалам, проживавшим на значительном расстоянии от замка своего сеньора, было необходимо выехать в его свите в одежде определенных цветов и фасонов, им заблаговременно рассылались ткани и инструкции по пошиву

платья. Тогда удавалось достичь очень приблизительного сходства, но и оно воспринималось современниками как идентичность. Разительное сходство одежды жителей Синьцзянских оазисов и пазырыкцев, возможно, является результатом контактов.

Найти различия между населением, оставившим ак-алахинские курганы, и жителями Синьцзянских оазисов с первого взгляда было бы трудно, если бы у первых не было украшений, которые, по нашему мнению, правильнее называть опознавательными знаками*.

Понятно, что сходство базового ко стюма еще не признак родства культур. Возможно, это свидетельство близости, но территориальной в данном слу-

Рис. 9. Украшения головных уборов и пояса мужчин из погребальных комплексов пазы-рыкцев Алтая ( 1–6 ) и Синьцзяна ( 7–9 ).

1–4 , 6 – украшения мужского головного убора, кург. 1 могильника Ак-Алаха-1; 5 – деревянные накладки на пояс, кург. 1 могильника Ак-Алаха-1; 7 – бронзовое украшение мужского головного убора, погребение в могильнике Джумбулак Кум [Franсfort, Lacoudre, 2001, p. 205–206, fig. 92]; 8 – украшение головного убора, погребение в оазисе Кэрия [The ancient culture…, 2008, p. 33, fig. 5]; 9 – мумия мужчины в головном уборе, Кэрия [Ibid., p. 32, fig. 3].

чае. Однотипный покрой плечевой и поясной одежды, головных уборов и обуви является, как было прослежено в процессе изучения народного костюма Средней Азии и Казахстана, региональной особенностью, но не этнодифференцирующим признаком; он даже не свидетельствует об общих корнях в культуре народов региона [Лобачева, 1989, с. 35; 2001, с. 70–71, 92]. Только детали могут служить культурно дифференцирующими признаками.

Ко стюмы жителей Синьцзянских оазисов и пазырыкцев (только их мы и можем сравнивать, поскольку они примерно одинаковы по сохранности, это равноценное сопоставление) при общем сходстве составляющих их предметов мужской и женской одежды имеют различия, которые определяются украшениями. Украшениями мужского пазырыкского костюма служили деревянные фигурки коней с рогами козерога и фигурки оленей на головном уборе, гривна с изображениями хищников, накладки на пояс с вырезанными фигурами животных (рис. 9). В костюме пазырыкских женщин это украшавшие парик фигурка лежащего оленя, т.н. эгрет, металлическая шпилька с навершием в виде оленя, накосники с резным орнаментом, изображения птиц, гривны и диадемы с изображениями животных (рис. 10) – все то, чего нет в костюме жительниц Синьцзяна, включая прическу-парик.

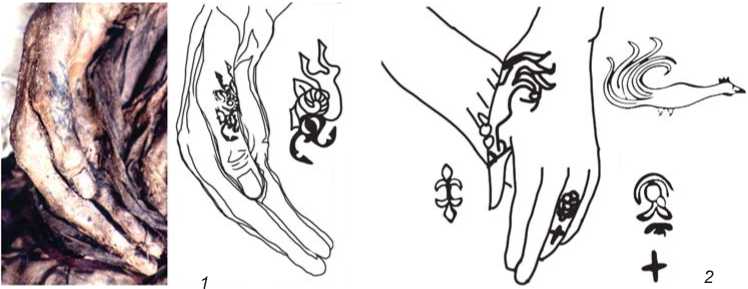

Когда мы говорим о стиле пазырыкцев, то имеем в виду не только стиль личных украшений, но и все, что окружало людей, – украшения бытовых предметов и упряжи коней, колод, войлоков, предметов вооружения. Одним их главных отличительных признаков принадлежности к пазырыкской культуре является татуировка. Татуировки на телах – это то, что объединяло всех пазырыкцев, их несмываемые знаки, указывающие на родство более крепкое, чем кровное; то, что позволяет опознать своего в этом и в ином мире. Различия в количестве знаков, местах нанесе-

Рис. 10. Женские головные уборы и украшения из погребальных комплексов Алтая ( 1–3 , 5–9 ) и могильника Синьцзяна ( 4 ).

1–3 – войлочные колпаки, Второй Пазырыкский курган ( 3 – реконструкция Д.В. Позднякова); 4 – войлочный головной убор на мумии женщины, могильник Субаши [Desrosiers, 2001a, p. 155, fig. 12]; 5–8 – деревянные украшения, кург. 1 могильника Ак-Алаха-3; 9 – головной убор с украшениями (реконструкция), кург. 1 могильника Ак-Алаха-3.

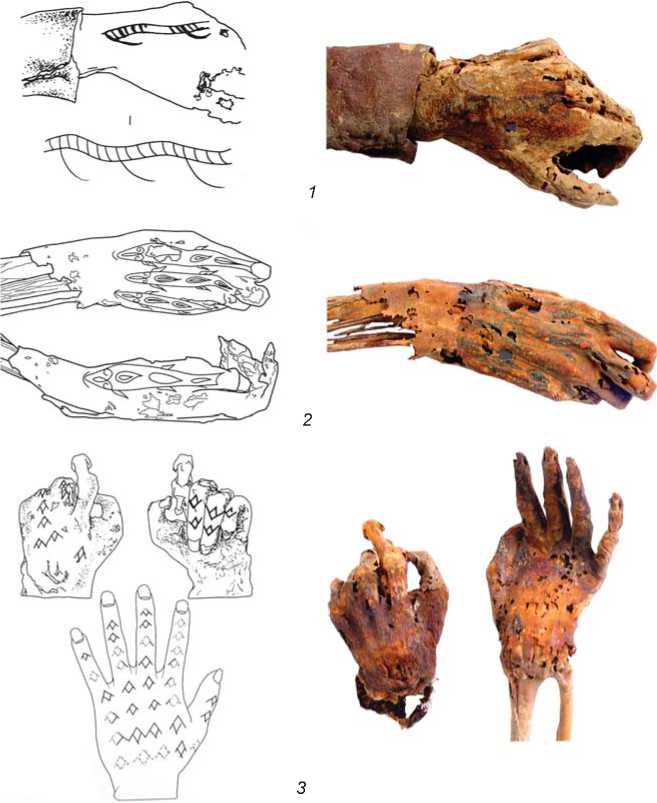

ния рисунков, композициях лишь подчеркивают индивидуальность каждого. На теле человека «записывалась» его собственная история, но образы и знаки, как буквы одного алфавита, были одними и теми же для всех. И, если бы он прожил дольше, то на его теле появились бы и другие знаки и рисунки. Татуировки различались в деталях в зависимости от пола, статуса и возраста людей [Баркова, Панкова, 2005]. В татуировках повторялись образы тех же зверей, птиц, рыб, фантастических существ и знаки, которые вырезались из дерева, изготавливались из войлока и кожи (рис. 11). И если татуировка мужчины из Второго Пазырыкского кургана интерпретируется как «зодиакальная» [Марсадолов, 2021], то так же следует рассматривать и все искусство пазырыкской культуры, а готов ли автор выдвинутой гипотезы приписывать зодиакальное значение всему пазырыкскому бестиарию? Если на руке женщины из Пятого Пазырык-ского кургана воспроизведена композиция, которую мы не видели ранее, это не основание считать погребенную представительницей другой культуры [Аз-белев, 2017]. Сегодня мы располагаем информацией о небольшом числе пазырыкцев с татуировками, хотя уже точно знаем, что татуировки были у всех носителей культуры. И, как показал весь предыдущий опыт, делать выводы, опираясь на небольшой объем материала, преждевременно.

Совсем иные знаки во спроизведены на тыльных сторонах кистей рук и пальцах жителей оазисов Синьцзяна. По исполнению и композиции они абсолютно не похожи на встречающиеся у пазырык-цев. В рисунках на теле пазырыкцы, как уже отмечалось, с большим мастерством воплощали традиционные для своей культуры образы зверей, птиц, рыб. Татуировки на кистях рук синьцзянских мумий*

Рис. 11. Татуировки на пазырыкских мумиях Алтая.

1 - на кистях рук и пальцах женщины, кург. 1 могильника Ак-Алаха-3; 2 - на пальцах рук женщины, Пятый Пазырыкский курган.

а *

Рис. 12. Татуировка на кистях рук мумий Синьцзяна. Могильник Ян-хай [Синьцзян..., 2019, т. I, рис. 1, 2 , 9 ; т. III, с. 211, рис. 1, 5 ].

рубах и шуб, дают значительно больше информации о человеке, чем его физический тип. Вряд ли смысл этих изображений станет нам когда-либо доступен, но одно из назначений татуировок вполне очевидно - обозна- чить принадлежность человека к определенной общности.

Пазырыкцы были многосоставным и разноэтничным образованием. Так что же их объединяло и выделяло среди окружавших культур и народов? Среда обитания, система жизнеобеспечения, образ жизни были такими же, как у их соседей на Саянах, в Забайкалье, в монгольских степях и горах. Своеобразие культуры сформировали не эти базовые составляющие, а присущий только ей культурный багаж, историче ский бэкграунд. На его фундаменте па-зырыкцы создали собственную картину мира, которая нашла отражение в их стиле, под которым просты по исполнению и состоят из одного многократно повторяющегося знака (это, как правило, геометрические фигуры, в одном случае представлены стилизованные изображения рыбок) (рис. 12). Татуировки на кистях рук, выглядывавших из-под рукавов мы понимаем единство всех компонентов культуры -татуировки на теле, украшения на одежде и на упряжи коней, аппликации на войлоках и посуде, их прически, приемы мумификации и т.п., то, чего не могло быть у других.

Заключение

Были ли деревянные изделия – фигурки животных, птиц и фантастических существ*, одни из главных признаков «пазырыкского стиля», – созданы для повседневного ношения? Многие специалисты сомневаются в этом. Но поскольку ни в одном пазырыкском захоронении не обнаружено металлических (золотых) аналогов хотя бы одного деревянного изделия из украшений этого ряда, то, вполне вероятно, все эти прекрасно сделанные из кедра вещи служили своим хозяевам не только при погребении, но и в обычной жизни**. Данные предметы можно было многократно воспроизводить. Скорее всего, они использовались как постоянные украшения, легкие и удобные в носке. Их можно было потерять, сломать, починить или сделать снова в любых количествах***. У рядового члена общества могли быть такие же прекрасные украшения, как и у высокопоставленного; все зависело только от мастерства резчика. В рядовых погребениях нередко встречаются деревянные украшения, выполненные с исключительным мастерством и талантом [Кубарев, 1991, с. 116, рис. 29; с. 122, рис. 32; 1992, с. 96, рис. 28; с. 105, рис. 33; и др.]. Эти так много значившие фигурки, которые были у всех членов общества, в т.ч. у детей, служили опознавательными знаками пазырык-цев, определявшими их стиль. Важно отметить, что данные изделия и в рядовых, и в «царских» курганах были покрыты чаще всего золотой фольгой, реже – оловянной. Золотой блеск характерен для предметов пазырыкской культуры, но при этом полновесные золотые украшения в погребениях отсутствуют, и этот факт нельзя связывать только с действиями грабителей. На наш взгляд, пазырыкская культура не была расточительна: для придания изделию золотого сияния пазырыкцы применяли золотую фольгу. Почти невесомая, она использовалась везде и в больших количествах, уравнивая всех членов общества*4.

Культура определяется не количеством и богатством импортных предметов, а тем, что представляли собой люди – носители этой культуры. Картина мира, созданная пазырыкцами, исчезла вместе с ними. Единственную возможность воссоздать эту картину дает трактовка созданных ими образов. За что ценили их создатели своеобразного искусства, мы не знаем, но пытаемся определить, опираясь на мифологию, фольклор и эпос. Мы можем прочитать любой «текст», состоящий из образов животных, птиц, рыб, фантастических существ, и нам кажется, что найден ключ к разгадке этого языка. Но так ли это? Мифологию пазырыкцев, к сожалению, мы создаем сами. Относительно пазырыкской культуры это стало понятно после выхода в свет работы Д.В. Черемисина «Искусство звериного стиля в погребальных комплексах рядового населения пазырыкской культуры» [2008], в которой автор блестяще применил исследовательский подход к изобразительным памятникам звериного стиля как к источнику, содержащему некий «мифологический текст», переданный языком изображений. И сам подход, и авторская гипотеза, согласно которой «сюжеты изображений в зверином стиле, манифестированные в ансамблях ритуальной атрибутики, определены мифом и являются частью языка погребального комплекса, которым прокламированы идеологемы, единые для всего общества», не вызывают возражений [Там же, с. 5]. Но анализ самих образов показал, что каждый из них амбивалентен, и какое ме сто займет тот или иной персонаж в картине мира пазырыкцев, зависит только от эрудиции и воли автора концепции. А ведь образы животных, птиц и рыб могут отражать неведомые нам понятия, не связанные с их животной природной сущностью.

Оставив в стороне семантику образов пазырык-ского искусства, мы хотели бы акцентировать внимание на стиле. В отличие от семантики, которая всегда будет служить камнем преткновения в силу недостаточности наших знаний в этой области, порождающей много интерпретаций, стремление свести все образы и сюжеты к единой схеме (верхний, средний и нижний миры, сцены терзания, символизирующие круговорот жизни-смерти), стиль – это то, что очевидно. Он ничего не объясняет, но пазырыкская культура выделена и существует как на бумаге – в научных трудах, так и в реальности благодаря именно этому стилю. Произведения прикладного искусства пазырыкцев стали ского кургана могут быть частью награбленного в Ахеме-нидских сокровищницах во время македонской экспансии. Драгоценности Древнего Во стока в этот период перемещались на гигантские расстояния и вместе с захватчиками попадали в Центральную Азию [Литвинский, Пичи-кян, 1993, с. 88].

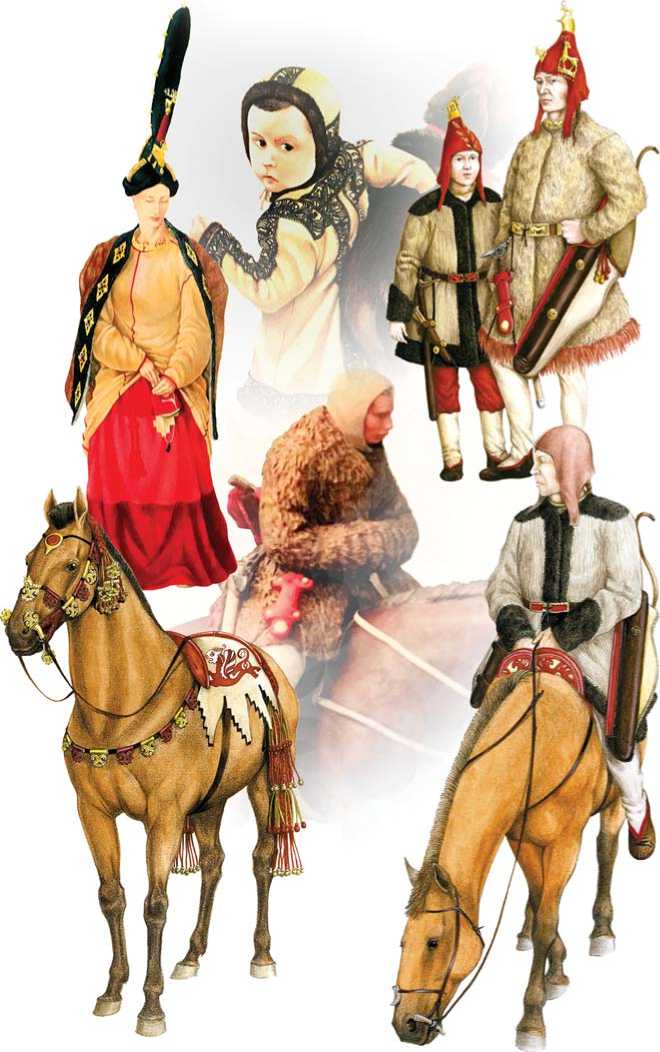

их опознавательным знаком. Совокупность обычаев одного народа всегда отмечена каким-то стилем [Леви-Стросс, 1984, с. 78]. Стиль - это визуализация культуры (рис. 13). Не будет преувеличением сказать, что пазырыкца мы бы узнали сразу, но почему? Потому что внешний облик любого из них - мужчины или женщины, от мала до велика, знатного или рядового - стилистически выдержан; в главном они все одинаковы, несмотря на различия в статусе. Почему так важен стиль? Сопоставление пазырыкской культуры с культурой населения оазисов Синьцзяна наглядно показало: отдельные категории вещей обнаруживают безусловное сходство и позволяют говорить о родстве культур и людей, но когда вводится понятие стиля, то становится очевидным, что перед нами совершенно разные люди с разными культурными традициями. Изображения зверей, птиц и рыб, реальных и фантастических, повторяющиеся в оригинальных сочетани-

Рис. 13. Пазырыкцы. Визуализация пазырыкского стиля. Реконструкции Д.В. Позднякова.

ях и орнаментальных композициях на всем – от посуды (ручка деревянного сосуда из кург. 1 могильника Ак-Алаха-3, кожаные аппликации на глиняных и кожаных сосудах и т.д.) до украшений людей, лошадей, колод, войлоков, одежды, татуировок на телах мужчин и женщин – делают пазырыкцев членами одного сообщества, неповторимыми, уникальными в своей узнаваемости во всем.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0004.

Список литературы Пазырыкский стиль

- Азбелев П.П. Пазырыкские татуировки как художественное свидетельство древних войн и бракосочетаний // Искусство и художественная культура Древнего мира. – 2017. – № 7. – С. 51–60.

- Баркова Л.Л., Гохман И.И. Еще раз о мумиях человека из Пазырыкских курганов // АСГЭ. – 2001. – Вып. 35. – С. 78–90.

- Баркова Л.Л., Панкова С.В. Татуировка на мумиях из Больших Пазырыкских курганов (новые материалы) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 2. – С. 48–59.

- Вайнштейн С.И., Дьяконова В.П. Памятники в могильнике Кокэль конца I тыс. до н.э. – первых веков н.э. // Тр. Туркестан. комплексн. археол.-этногр. экспедиции. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1966. – Т. II. – С. 185–291.

- Кубарев В.Д. Курганы Уландрыка. – Новосибирск: Наука, 1987. – 300 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. – Новосибирск: Наука, 1991. – 190 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Сайлюгема. – Новосибирск: Наука, 1992. – 220 с.

- Леви-Стросс К. Печальные тропики. – М.: Мысль, 1984. – 220 с.

- Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Ахеменидская рукоять с протомой грифона из храма Окса // ВДИ. – 1993. – № 4. – С. 67–89.

- Лобачева Н.П. О некоторых чертах региональной общности и традиционном костюме народов Средней Азии и Казахстана // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989. – С. 5–39.

- Лобачева Н.П. Особенности костюма народов Среднеазиатско-Казахстанского региона // Среднеазиатский этнографический сборник. – М.: Наука, 2001. – Вып. IV. – С. 69–97.

- Марсадолов Л.С. «Зодиакальная» татуировка вождяжреца из Пазырыка-2 // Археология Северной и Центральной Азии: новые открытия и результаты междисциплинарных исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2021. – С. 265–273.

- Молодин В.И., Парцингер Г., Цэвээндорж Д. «Замерзшие» погребальные комплексы пазырыкской культуры на южных склонах Сайлюгема (Монгольский Алтай). – М.: Триумф принт, 2012. – 566 с.

- Му Ц. Памятники пазырыкской культуры в Синьцзяне // Теория и практика археологических исследований. История и археология. – 2020. – Т. 30, № 2. – С. 138–147.

- Пилипенко А.С., Молодин В.И., Ромащенко А.Г. Палеогенетический анализ останков носителей пазырыкской культуры из памятников Олон-Курин-Гол-6 и Олон-Курин-Гол-10 в Западной Монголии // «Замерзшие» погребальные комплексы пазырыкской культуры на южных склонах Сайлюгема (Монгольский Алтай). – М.: Триумф принт, 2012. – С. 345–363.

- Пилипенко А.С., Трапезов Р.О., Полосьмак Н.В. Молекулярно-генетический анализ останков людей из погребения 1 кургана 1 могильника Ак-Алаха-3 // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 2. – С. 138–145.

- Полосьмак Н.В. Стерегущие золото грифы. – Новосибирск: Наука, 1994. – 122 с.

- Полосьмак Н.В. Традиция пазырыкского бальзамирования (некоторые аспекты проблемы) // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. – С. 210–212.

- Полосьмак Н.В. Бальзамирование у пазырыкцев Укока // Скифы и сарматы в VII–III вв. до н.э.: (Палеоэкология, антропология, археология). – М.: Изд-во ГИМ, 2000. – С. 67–73.

- Полосьмак Н.В. Всадники Укока. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. – 336 с.

- Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н.э.). – Новосибирск: ИНФО-ЛИО, 2005. – 232 с.

- Полосьмак Н.В., Балакина Г.Г., Васильев В.Г., Власов А.А., Довлитова Л.С., Карпова Е.В., Краевская И.Л., Королюк Е.А., Кундо Л.П., Малахов В.В., Маматюк В.И., Царёва Е.Г. Текстиль из «замерзших» могил Горного Алтая IV–III вв. до н.э. (опыт междисциплинарного исследования). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 267 с. – (Интеграционные проекты СО РАН; вып. 5).

- Полосьмак Н.В., Кундо Л.П., Малахов В.В., Власов А.А., Краевская И.Л., Овсянникова И.А., Литвак Г.С., Плясова Л.М., Соловьева Л.П., Шмаков А.Н., Щербаков Ю.Г., Рослякова Н.В. Исследование вещественного состава находок из «замерзших» могил Горного Алтая (Ак-Алаха-3. Пазырыкская культура) // РА. – 1997. – № 1. – С. 181–192.

- Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. – М.: Гл. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1989. – 752 с.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 404 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 360 с.

- Савинов Д.Г. О завершающем этапе культуры ранних кочевников Горного Алтая // Ранние кочевники. – М.: Наука, 1978. – С. 48–55. – (КСИА; вып. 154).

- Савинов Д.Г. Скифские курганы Узунтала // Скифская эпоха Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1986. – С. 10–13.

- Савинов Д.Г. Погребения скифского времени в долине Узунтал // Материалы по истории и этнографии Горного Алтая. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1993. – С. 4–18.

- Самашев З. Берел. – Алматы: Таймас, 2011. – 236 с.

- Самашев З.С., Франкфор А.-П. Древности казахстанского Алтая // Изв. Мин-ва образования и науки Республики Казахстан. Сер. обществ. наук. – 1999. – № 1 (219). – С. 33–37.

- Семёнов Вл.А. Монгун-Тайга (археологические исследования в Туве в 1994–1995 гг.). – СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 1997. – 100 с.

- Синьцзян Янхай муди (Могильник Янхай в Синьцзяне). – Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2019. – Т. I. – 455 с.; Т. II. – 97 с.; Т. III. – 350 с. (на кит. яз.)

- Турбат Ц., Батсух Д., Батбаяр Т., Баярхуу Н., Жордана X., Жискар П.Х. Бага-Тургенй-Гол VI пазырыкийн уейн цогцолборын археологи, палеоантропологийн судалгаа // Археологийн судлал. – 2007. – Т. XXIV (IV). – С. 188–215.

- Шульга Д.П., Шульга П.И. Проникновение пазырыкской культуры в Синьцзян // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2017. – Т. 16, № 4. – С. 24–29.

- Черемисин Д.В. Искусство звериного стиля в погребальных комплексах рядового населения пазырыкской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 136 с.

- Чикишева Т.А. К вопросу о формировании антропологического состава населения пазырыкской культуры Горного Алтая // Новейшие археологические и антропологические открытия в Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. – С. 249–252.

- Чикишева Т.А. К вопросу об антропологическом сходстве населения пазырыкской культуры и сакской этнокультурной общности // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – Т. III. – С. 314–320.

- Чикишева Т.А. Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века по данным антропологии // Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы по данным археологии, антропологии и генетики. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. – Вып. 1. – С. 63–120.

- Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – 500 с.

- Bunker E.C. The Cemetery at Shanpula, Xinjiang, Simple burials, Complex textiles // Fabulous creatures from the desert sands. Central Asian Woolen textiles from the Second BC to the Second Century AD. – Riggisberg: Abegg-stiftung, 2001. – P. 15–47. – (Riggisberger Berichte; N 10).

- Debaine-Francfort C., Francfort H.-P. Pot en céramique à décor de coutures // Keriya: Mémoires d’un fl euve. Archéologie et civilisation des oasis du Taklamakan. – P.: Findakly, 2001. – P. 209.

- Desrosiers S. L’évolution des techniques textiles // Keriya. Mémoires d’un fl euve. Archéologie et civilisation des oasis du Taklamakan. – P.: Findakly, 2001a. – P. 153–155.

- Desrosiers S. Jupe faite de bandes tissées rouges et marron cousues les unes aux autres // Keriya. Mémoires d’un fl euve. Archéologie et civilisation des oasis du Taklamakan. – P.: Findakly, 2001b. – P. 193–194.

- Desrosiers S. Haut de pantalon avec ceinture et fragment de chemise // Keriya. Mémoires d’un fl euve. Archéologie et civilisation des oasis du Taklamakan. – P.: Findakly, 2001c. – P. 195.

- Desrosiers S. Épaule et côté droits de tunique en toile de laine décorée de tresses rouges // Keriya. Mémoires d’un fl euve. Archéologie et civilisation des oasis du Taklamakan. – P.: Findakly, 2001d. – P. 196–197.

- Desrosiers S., Francfort H.-P. Feutre beige décoré d’appliques de feutre rouge et bleu aux bords rebrodés // Keriya. Mémoires d’un fl euve. Archéologie et civilisation des oasis du Taklamakan. – P.: Findakly, 2001b. – P. 164.

- Francfort H.-P., Lacoudre N. Ornements de coiffure // Keriya. Mémoires d’un fl euve. Archéologie et civilisation des oasis du Taklamakan. – P.: Findakly, 2001. – P. 205–206.

- Hami ancient civilization / ed. by Administrative Offi ce of Cultural Relics of Hami Prefecture and Hami Museum. – Hami: Xinjiang Fine Arts and Photographing Press, 1997. – 87 p.

- Samashev Z., Bazarbaeva G.A., Zhumabekova G.S., Francfort H.-P. Le kourgane de Berel’ dans l’Altaï kazakhstanais // Arts Asiatiques. – 2000. – January. – N 55 (1). – P. 5–20.

- The ancient culture in Xinjiang along the Silk Road. – Xinjiang: Xinjiang People’s Publishing House, 2008. – 431 p.