Педагоги С. А. и К. Я. Люгебиль (к 160-летию открытия первого детского сада в России)

Автор: Помелов В.Б.

Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education

Рубрика: Памятные даты истории образования и педагогики

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике практических шагов по открытию первых дошкольных учреждений в России. В центре внимания - раскрытие практической педагогической деятельности и малоизвестные факты биографий создателей первого детского сада Софии Андреевны Люгебиль (1824-1914) и Карла Якимовича Люгебиль (1830-1887/1888). Показано значение их усилий по открытию 27 сентября 1863 г. первого российского детского сада. Приводятся воспоминания современников (Е. Н. Водовозова, журнал «Современник»), а также бывших учащихся частной гимназии К. И. Мая, в которой работала С. А. Люгебиль (А. Н. Бенуа, И. В. Петрашень). Характеризуются первые шаги в области организации дошкольного образования в России (А. С. Симонович, П. К. Задлер, фрёбелевские общества и фрёбелевские курсы, К. А. Луппова) и за рубежом (Р. Оуэн, Д. Бьюкенен, Ф. Фрёбель). Показано участие супругов Люгебиль в работе первого российского Педагогического общества, где их коллегами были П. Г. Редкин, К. Д. Ушинский, М. И. Косинский, А. С. Воронов и другие известные деятели российского образования.

С. а. люгебиль, к. я. люгебиль, к. и. май, к. д. ушинский, а. с. симонович, к. а. луппова, первые детские сады в России, российское педагогическое общество

Короткий адрес: https://sciup.org/140305198

IDR: 140305198 | УДК: 371

Текст научной статьи Педагоги С. А. и К. Я. Люгебиль (к 160-летию открытия первого детского сада в России)

Введение . Российские педагоги немецкого происхождения София Андреевна и Карл Якимович Люгебиль внесли свой, неповторимый вклад в развитие образования в нашей стране, но, к сожалению, их имена сейчас практически забыты. Этим обстоятельством объясняется наше обращение к исследованию их биографий и анализу того позитивного наследия, который они оставили нам, современным педагогам. В 2024 году исполняется не только 160 лет со времени открытия первого в России детского сада, но и 200 лет со дня рождения его учредительницы Софии Андреевны Люгебиль.

Методы исследования. В работе использовались аксиологический подход, сравнительно-сопоставительный метод и метод ретроспективного анализа.

Результаты исследования. С. А. Люгебиль родилась 20 января 1824 г. в Санкт-Петербурге, в лютеранской семье этнических немцев. Ее отец, прусский подданный Генрих Готфрид Брикс (1781– 19.11.1852), уроженец города Данциг (ныне Гданьск), эмигрировал в Россию и записался в Ремесленную управу Немецких цехов Санкт-Петербурга. Он зарабатывал на жизнь ремонтом клавикордов и других музыкальных инструментов. Его жена, София Амалия, урожденная Мальм (1785–1868) была матерью сына Александра Элиаса (1810–1893) и четырех дочерей: Натальи (1812– 1878), Софии Марты, Эмилии Катарины и Анны. (У двух дочерей были двойные имена, что характерно для немцев). Известно, что в 1844 г. семья снимала квартиру на Литейном проспекте, у домовладельца по фамилии Пистолькорс. София Марта, или просто София, получила среднее образование в немецкой гимназии Анненшуле. (Эту школу, в которой, в основном, учились дети немецких эмигрантов, называли еще «училище святой Анны»).

С. А. Люгебиль

В 1859 г. София вышла замуж за педагога Карла Якимовича (Иоакимовича) Люгебиля. (Настоящее имя – Карл Генрих). К. Я. Люгебиль родился 11 (23) ноября 1830 г. в Санкт-Петербурге в евангелически-лютеранской семье ювелира Иоахима Люгебиля. Школьное образование получил в той же школе, что и его жена. В 1848–1852 гг. он учился на филологическом факультете столичного университета; закончил обучение со степенью кандидата по разряду общей словесности.1 Первое время Карл давал частные уроки, а в 1854 г. был приглашен старшим преподавателем латинского языка в знаменитую Ларинскую гимназию, где работал по 1857 г.

К. Я Люгебиль

Это учебное заведение имело интересную историю. Это была всего лишь четвертая по счету гимназия в Санкт-Петербурге. Она была открыта в 1836 г. по инициативе министра народного просвещения Сергея Семеновича Уварова (1786– 1855), и была названа в память о купце Петре Даниловиче Ларине (1735–1778), поскольку средства на ее устройство и, частично, на ее содержание, были взяты из капитала, пожертвованного им еще в царствование Екатерины II, и находившегося в распоряжении министерства. В Ларинской гимназии помимо предметов, предусмотренных уставом классических гимназий, был введен особый курс по торговле и промышленности «для приготовления купеческих детей к коммерческим занятиям». Как известно, в русские гимназии могли поступать лишь дети дворян и чиновников, однако именно для этого учебного заведения было определено право поступления также детей русских и иностранных негоциантов, т. е. купцов.

В 1958–1859 гг. К. Я. Люге-биль преподавал историю и древние языки в частной гимназии Карла Ивановича (Иоганновича) Мая (1820–1895), которая была основана им в 1856 г. К. И. Май был замечательным учителем-практиком, последователем передовых педагогических воззрений Н. И. Пирогова, кого была лучшая сумма баллов на курсе, и еще одному-двум выпускникам присваивался 2-й разряд. В дальнейшем, при заполнении разного рода служебных документов кандидат 1-го разряда с заслуженной гордостью указывал свой разряд, в то время как получившие в свое время 2-й разряд обычно уклончиво ограничивались словом «кандидат».

К. Д. Ушинского и других прогрессивных русских деятелей образования. София Андреевна вела там же уроки в приготовительном классе.

К. И. Май

Имя С. А. Люгебиль упоминается в мемуарах русского художника и историка искусства Александра Николаевича Бенуа (1870–1960): «За мальчиками до 13–14 лет присматривала супруга К. И. Мая – очень некрасивая, красноносая и не слишком приятная Агнеса Ивановна, которую полагалось величать тетей Агнес; помощницей ее была родственница Мая, старенькая, такая же вся кругленькая, как и ее фамилия, Tante Lűgebill (тетя Люгебиль), которую полагалось звать именно так, а не по имени. Эти трое заведовали порядком в нижнем этаже; они же там и учительствовали [Бенуа…, с. 155].

Жизнь в гимназии Мая протекала тихо, ровно и безмятежно, но раз в году, в день рождения директора, она отмечалась празднеством. В нижнем этаже, где находилась квартира Мая, варился для всего училища шоколад, и всех группами приглашали отведать этого праздничного напитка, разливкой которого заведовала супруга Карлуши, его дочка и тетя Люгебиль. Осенью 1886 г. праздновали 75-летие

К. И. Мая, и оно носило парадный характер. Перед растроганным директором, сидевшим среди рекреационного зала в окружении педагогов и родителей, прошло «Шествие рек» в соответствующих костюмах и с произнесением каждой «рекой» уморительных немецких стишков, сочиненных известным академиком-этнографом В. В. Радловым (1837– 1918). Я изображал Хуанхэ, а мой друг Гриша Калин – Янцзы. Из этнографического музея были одолжены настоящие китайские халаты, нам привесили длинные косы и приклеили висячие усы. Мы должны были держать указательные пальцы перед носом и произносить длинное стихотворение. Когда я произносил свои реплики, я заметил, что мои пальцы сами по себе и без всякого с моей стороны принуждения ритмично дергаются – точно метрономы. Это, вероятно, было сочтено за особенно изощренную китайскую стилистич-ность…» [Бенуа..., с. 158].

Упоминается С. А. Люгебиль в письмах выпускника гимназии К. И. Мая 1893 г. Ивана Васильевича Петрашеня (1875–1937): «…Другие уроки были менее замечательны, за исключением фрёбелевских работ у «танте Югабель» (искаженное Люге-биль. – В. Б.). На этих уроках мальчишки вели себя чрезвычайно вольно, наибольшее же напряжение можно было наблюдать у самой «танте Югабель», маленькой, расплывшейся старушки с добрым наивным лицом. Если ученик делал работу небрежно, на лице «танте Югабель» появлялся испуг, она собственноручно исправляла работу, предоставляя мальчику в это время впадать в сладостное бездействие, и уверяла лентяя, что ошибка его случайна и больше не повторится. Когда ученик справлялся с работой, а «танте Югабель» в это время была на другом конце класса, то он, по заведенному порядку, во все горло кричал: «Танте Югабель, я сделал!», что меня первое время очень конфузило…» [Ледовская…, с. 50–51].

Разумеется, приведенные выше воспоминания отличаются, как нам кажется, значительной степенью субъективизма.

В 1859 г. К. И. Люгебиль защитил магистерскую диссертацию («De Venere Coliade Genetyllide»), посвященную истории Античной Греции; в частности, он писал в ней о гене-тиллидах – богинях, присутствовавших при рождении ребенка и передававших, как считали в древности, новорожденному те или иные способности. В 1860–1861 гг. Люгебиль находился в двухлетней командировке в Германии, Италии и Греции, с целью дальнейшего изучения латинского и древнегреческого языков, культуры и быта древних греков и римлян в архаическую и классическую эпохи. В Римском университете он был избран членом-корреспондентом института археологии (di сorrispondenza archeologica). В «Бюллетене» института в 1861 г. он разместил свою статью о последних раскопках в Помпее. К. Я. Люгебиль внес значительный вклад в отечественную и европейскую историческую науку. Приведем один эпизод из содержания его докторской диссертации, которая была опубликована как монография [Люгебиль…, 1868].

…По преданию Оракулом было предсказано, что дорийцы не завоюют Аттику, если погибнет ее царь Кодр. После этого Кодр, переодевшись дровосеком, отправился в дорийский лагерь, завязал там драку, – ранил серпом вражеского воина, – и был убит. Случилось это в 1068 г. до н. э. Жители Аттики решили больше не иметь царей, а учредить архонтат, т. е. выбирать пожизненных архонтов. Первым из них стал сын Кодра, Медонт.

К. Я. Люгебиль был известен в филологических кругах как специалист в области греческой филологии [Люгебиль…, 1880], этимологии греческого языка [Люгебиль, 1882], древнегреческой литературы [Люге-биль…, 1886] и истории [Люге-биль…, 1889]. Он также написал книгу для чтения на греческом языке для учащихся гимназий [Люге-биль…, 1885]. Его имя не забыто до сих пор; современные отечественные ученые характеризуют Люге-биля как одного из крупнейших специалистов в области античности [Фролов…, с. 236–237].

Вся дальнейшая жизнь К. Я. Люгебиля была связана с родным университетом. Здесь он стал доктором греческой словесности (1868), ординарным профессором (5 мая 1872 г.), а 8 января 1882 г. ему было присвоен чин действительного статского советника.2 Он также состоял в должности помощника хранителя древностей в Эрмитаже; был преподавателем в училище правоведения. Скончался в Санкт-Петербурге 28 декабря 1887 г. (9 января 1888 г.) [Биографический…, с. 412– 413]. С. А. Люгебиль скончалась 6 апреля 1914 г.

Обсуждение результатов . Для полноценной характеристики деятельности супругов Люгебиль необходимо рассказать о такой важной стороне их жизни как Санкт-Петербургское педагогическое собрание. Они были соучредителями и действительными его членами. В 1869 г. собрание приобрело статус Педагогического общества. Местом проведения заседаний общества был актовый зал второй столичной гимназии, в которой работали и некоторые участники этих встреч. Собрания общества посещались такой массой «отборной», по выражению известного журналиста М. Л. Песков-ского, образованной публики, что громадный зал, где происходили заседания, не всегда вмещал собравшихся.

В педагогических журналах обязательно помещались рефераты, читавшиеся в ходе собрания, печатались подробные отчеты о прениях в форме стенограмм или точного пересказа. Это давало возможность широкой публике, прежде всего за пределами столицы, правильно ориентироваться относительно взглядов и заключений круга компетентных людей по специальным педагогическим вопросам, что, в свою очередь, способствовало формированию некой определенности, устойчивости прогрессивных общественных воззрений на школьное дело в целом за пределами столичного педагогического общества.

Профессор П. Г. Редкин взял на себя руководство этими собраниями, а затем и Педагогическим обществом, практически до самого конца его существования [Поме-лов…, 2020, с. 177]. Его фактическим помощником был соратник К. Д. Ушинского по Смольному институту М. И. Косинский.

Сам Ушинский неоднократно вступал на заседаниях общества с новаторскими предложениями, вызывавшими большой интерес не только его слушателей, но и по всей России, посредством опубликования их в дальнейшем в педагогической печати. Ни один из обсуждавшихся в педагогических собраниях вопросов не снимался с рассмотрения, пока не был полностью изучен. В этом отношении Ушинский, этот «ходячий педагогический архив», «багаж педагогической мудрости», как его называли участники собраний, был неоценим и незаменим. В итоге, серьезное, умелое и чуткое отношение педагогических собраний к вопросам и явлениям школьной жизни снискало им большое сочувствие образованной части населения в столице и провинции.

потомственное дворянство и обращение «Ваше высокоблагородие».

Назовем еще несколько признанных в свое время педагогов и деятелей образования, принимавших самое активное участие в работе общества. Это автор одного из первых проектов введения обязательного образования в России Андрей Сте панович Воронов (1820–1875), специалист в области начального обучения, активный пропагандист аналитического звукового метода обучения грамоте, сторонник объяснительного чтения Иосиф Иванович Паульсон (1825–1898), основатель педагогической журналистики в России Николай Христианович Вес- сель (1837–1906) [Помелов…, 2014, с. 95]. Супруги Люгебиль также выступали на заседаниях общества с близкой им «дошкольной» проблематикой.

А. С. Воронов

Начиная с 2004 г., в России ежегодно 27 сентября отмечается День дошкольного работника. С инициативой учреждения этого праздника впервые выступили журналы «Обруч», «Детский сад со всех сторон» и «Дошкольное образование». Основанием для выбора именно этой даты стало то обстоя- тельство, что в этот поскольку именно в этот день в 1863 г. в Санкт-Петербурге, на Большом проспекте

Васильевского острова, К. Я. и С. А. Люгебиль открыли первый русский детский сад.

Этот детский сад имел своих предшественников за границей. Поэтому прежде чем приступить к характеристике деятельности С. А. Люгебиль необходимо отметить тот факт, что этот детский сад имел предшественников за границей и в России. Еще в 1769 г. французские педагоги Жан-Франсуа Оберлин и Луиза Шепплер в небольшом немецком городке Штейнталь основали первое в истории учреждение для маленьких детей. Здесь применялись игры, использовалась наглядность, уделялось особое внимание развитию речи и нравственно-религиозному воспитанию. Не забывали учредители и о трудовом воспитании малышей, о чем напоминает само название учреждения, – вязальная школа .

В 1816 г. известный филантроп Роберт Оуэн и его единомышленник Джордж Бьюкенен в местечке Нью-Ланарк (Шотландия) открыли учреждение, вошедшее в историю под названием «Новый институт для формирования характера»; оно включало в себя детский сад и то, что впоследствии получило название ясли [Помелов, 100 великих…, 2018, с. 84].

Идею Р. Оуэна об открытии «школы для самых маленьких детей», под которыми подразумевались «дошкольники», успешно реализовал в 1835 г. немецкий педагог, пастор Теодор Флиднер (1800–1864) в г. Кайзерсверте (ныне часть г. Дюссельдорф). Год спустя он основал там же женские педагогические курсы.

Тереза фон Брунсвик де Коромпа

Австро-венгерская графиня, педагог, близкий друг и ученица Л. ван Бетховена Тереза фон Брунсвик де Коромпа (1775–1861) посвятила себя открытию детских садов у себя на родине. Свой первый детский сад она открыла 1 июня 1828 г. в г. Буда (ныне часть Будапешта). Он носил наименование «Ангельский сад», по-немецки Engelsgarten. Отсюда «один шаг» до фрёбелевского Kindergarten . Всего она основала 11 детских садов, профессиональное училище, высшее учебное заведение для девочек, школу ведения домашнего хозяйства, а в 1836 г. – клуб для образования детских садов, т. е. фактически своего рода педагогическое общество «дошкольной» направленности. [Помелов, …2011, с. 118].

В России прообразом детского сада были дневные детские комнаты при Демидовском доме трудолюбия (его еще называли Дом для призрения трудящихся), откры- тые 15 мая 1837 г. Анатолием Николаевичем Демидовым (1812–1870) по просьбе матерей-работниц. На этот Дом благотворитель пожертвовал полмиллиона рублей, которые частично пошли и на организацию работы детских комнат.3Первона-чально в этих комнатах находились 6 мальчиков и 11 девочек, но через год количество детей возросло уже до 112. Однако какой-то педагогической программы работы с ними просто не было.

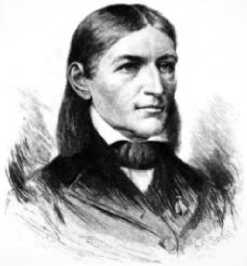

В 1837 г. в немецком городе Бад Бланкенбург Фридрих Фрёбель (1782–1852) открыл «Учреждение для развития творческого побуждения деятельности у детей и подростков», которому было суждено стать фактически первым в истории детским садом. Именно здесь это учреждение получило свое название «Kindrergarten» («Детский сад»), а Ирма Зееле стала первой в истории «садовницей», т. е. воспитательницей. (Между прочим, в переводе с немецкого ее фамилия означает «душа»). Именно Фрёбель первым не только практически организовал такое учреждение, но и всесторонне научно обосновал его воспитательную деятельность, а также осуществил свои передовые педагогические взгляды на практике [Поме-лов…, 2012, с. 96].

В середине XIX в. имя Ф. Фрё-беля было уже известно российским педагогам, хотя его труды в России издавались мало. Роль распростра-источники утверждают, что он прилюдно дал жене пощечину; по другим данным, Демидов ее вообще регулярно избивал… нителя и интерпретатора идей Фрё-беля взяли на себя периодические издания: журналы «Современник», «Детский сад», газеты «Русский инвалид», «Голос» и др.

Обложка журнала «Детский сад»

С его системой и самим фактом существования детских садов в Германии впервые познакомил российских педагогов в 1857 г. соратник Ушинского по работе в Смольном институте благородных девиц Василий Иванович Водовозов (1825– 1886), который летом 1857 г. посетил вместе с супругой Елизаветой Николаевной ряд немецких детских садов, и отразил свои впечатления в большой статье «Детские сады Германии» (1857) [Помелов…, 2020, с. 73].

Кроме того, с работами Фрё-беля, изданными на языке их автора, активно знакомились ведущие российские педагоги, которые не только знали этот язык, но многие из них были по происхождению немцами, например, предшественник К. Д. Ушинского по работе в Гатчинском сиротском институте Е. О. Гу-гель, а также А. С. Симонович и С. А. Люгебиль, несколько позднее сестры Герке, – Екатерина Дмитриевна и Елена Дмитриевна и другие педагоги [Помелов, Е. О. Гугель…, 2023, с. 114]

Фрёбелевская педагогическая система нашла немало последователей в России. Постепенно в России стали появляться первые детские сады. В одном из источников указывается, что «первый платный детский сад был открыт в Гельсингфорсе в 1859 г. Седмиградским» [История, 1981, с. 163].

Необходимо внести поправку в это утверждение. Франц Фридрих Седмиградский (15.10.1783, Стокгольм – 1855, Гельсинфорс), выпускник шведской Королевской академии искусств, известный меценат, всю свою жизнь занимался преподаванием живописи, в том числе в Санкт-Петербурге, в известной немецкой школе при церкви Святого Петра (Петришуле). В России он стал именовать себя Франц Францевич. В 1845 г. вышел в отставку в чине титулярного советника и переехал на жительство в г. Гельсинфорс (Хельсинки).

Ф. Ф. Седмиградский жил очень скромно, родных и близких у него не было. Он также имел несколько домов и земельных участков в Санкт-Петербурге. В итоге, ему удалось скопить существенный капитал. Все свои сбережения он передал в управление муниципалитету г. Хельсинки для строительства школ и детских садов для сирот и малообеспеченных детей. Первая школа на его средства, – школа, а не детский сад!, – была открыта уже после его смерти в 1859 г. в Гельсингфорсе, и лишь много лет спустя, в 1905 г., на средства фонда Седми-градского были открыты еще одна школа и детский сад, которые, кстати, работают до сих пор.

Таким образом, мы можем считать замечательного филантропа Ф. Ф. Седмиградского активным поборником, меценатом и одним из пионеров дошкольного образования в России, но, в то же время, утверждать, что он был организатором первого детского сада было бы неверно. Анализ исторических фактов позволяет считать первым детском садом в России именно тот, что открыла С. А. Люгебиль.

В числе первых учредителей детских садов была также Аделаида Семеновна Симонович (1844–1933), которая вместе с мужем, врачом-педиатром Яковом Мироновичем Симоновичем (1840–1883) открыла платный детский сад в Санкт-Петербурге в 1866 г. А. С. Симонович стала учредителем первого российского педагогического журнала по дошкольному воспитанию «Детский сад» (1866–1868).

С. А. и Я. М. Симонович с детьми

В этом же, 1866 году, детские сады открылись в Николаеве, Одессе и Москве [Фрёбелевские…, с. 527].

Первые руководители детских садов считали себя последователями Фрё-беля. Но это не означало, что они во всем следовали дидактическим наставлениям немецкого педагога; имела место и определенная методическая самостоятельность со стороны первых русских воспитателей.

Детский сад супругов Люге-биль был платным, – как, впрочем, и почти все другие, открывавшиеся в то время, – но, в то же время, вполне доступным для семей, имевших средний заработок. Поначалу в нем преобладали дети работниц неподалеку расположенной швейной фабрики. Он размещался в небольшом деревянном домике, что было вполне достаточно для 30 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Они находились в детском саду с 10.30 до 14.30. Утром с ними занимались гимнастикой и физическими упражнениями. Второй час посвящался шитью, работе с бумагой (вырезание, наклеивание и т. п.). Затем дети обедали. После обеда они играли, танцевали, пели, слушали чтение.

Малышей не принуждали делать то, чего они не хотели. Если они не желали вырезать из золоченой бумаги или танцевать, то им разрешалось делать то, что им хочется. Таким образом, игры и занятия в детском саду проводились без строгой регламентации; детям зачастую предоставлялась возможность играть и заниматься самостоятельно, но, разумеется, под неусыпным присмотром «садовницы». В теплое время года все активные развлечения проходили на природе, – в цветочно-фруктовом саду, а зимой дети

«штурмовали» ледяную горку. Подвижные и настольные игры, занятие ручными работами, рассказывание сказок и стихов, проведение бесед, – от таких форм работы, практиковавшихся в детском саду, малыши были в восторге, и родители с трудом уводили их домой. Родители имели возможность наблюдать за детьми со стороны. Воспитатели давали им советы по организации развивающей деятельности в домашних условиях.

С. А. Люгебиль сама нередко участвовала в играх и занятиях. Как вспоминали бывшие воспитатели, она всегда указывала им на необходимость развития у детей воображения. Без сказок и живых бесед не проходил ни один день. Люгебиль вела записи своих наблюдений за индивидуальным поведением и развитием детей. Педагог Е. Н. Водовозова (1844–1923) в своих воспоминаниях, выражала сомнение в том, что госпожа Люгебиль придерживалась какого-либо конкретного метода в своей работе; однако, очевидно, считала она, что детей окружала атмосфера истинного счастья, которой они наслаждались [Водовозова…, с. 275].

Многие первые детские сады работали непродолжительное время, что объяснялось нехваткой средств на их содержание. Так и детский сад Люгебиль прекратил свою работу уже в 1869 г. из-за нехватки средств.

Открытие первого детского сада прошло почти незамеченным со стороны тогдашней прессы. Только спустя год прогрессивный журнал «Современник» «спохватился», и опубликовал статью, в которой, впрочем, даже сквозила определенная подозрительность и недоверие к «немецким выдумкам». « Сад этот существует уже более года – и, однако ж, доселе о нем не было ни слуху, ни духу. Мы услыхали о существовании его совершенно случайно – и признаемся, с большим недоверием о пользе подобного дела у нас. Во-первых, детские сады – это выдумка немецкая. Тут непременно, думали мы, детей муштруют, делают их умненькими, подгоняют под однообразную форму живых машинок. А затем, думали мы, – если в Германии и есть детские сады, из которых умная педагогика умеет устранять недостатки, более или менее неразлучные с чинным немецким воспитанием – то, возможно ли это у нас? Нас, однако, приглашали идти – посмотреть, и своими глазами убедиться в неосновательности обуревавших нас сомнений. Мы последовали этому совету и, при первом же посещении сада, действительно разубедились в наших сомнениях. Веселые лица детей, смех, говор, резвость показали нам, что они не терпят здесь никакого принуждения или стеснения».

Деятельность супругов Люге-биль получила плодотворное развитие в России в последующие годы. Платные дошкольные заведения появились в Воронеже, Смоленске, Иркутске, Москве, Тбилиси. Организация и направления воспитательной работы в этих садах полностью зависели от взглядов их начальника или покровителя. В некоторых, преимущественно открытых российскими немцами, методично реализовывалась система Фребеля. В других же кураторы с воспитательницами искали новые векторы работы, критикуя немецкого педагога, и следуя высказываниям Ушинского, Толстого и других прогрессивных отечественных педагогов.

Начиная со второй половины XIX века, в России появляются фрё-белевские общества, объединявшие представителей прогрессивной педагогической интеллигенции, стремившейся к организации дошкольных учреждений. Наиболее известными были фрёбелевские общества в Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, Харькове и Тифлисе. Общества создавали платные и бесплатные (на добровольные пожертвования) дошкольные учреждения: детские площадки и летние колонии для организации оздоровительного отдыха детей, издавали литературу и проводили публичные лекции. В практической деятельности фрёбелевских обществ проявили себя две, во многом противоположные, тенденции. Одни педагоги предлагали использовать педагогическое наследие Фрё-беля в неизменном виде. Однако прогрессивная и наиболее влиятель- ная часть педагогов (Е. Н. Водовозова, А. С. Симонович, Е. И. Конради, А. М. Калмыкова, П. Ф. Кап-терев и др.), считали необходимым творческое применение наследия действительно великого немецкого педагога с учетом российских реалий и последних достижений педа- гогики.

Ф. Фребель

Самое раннее по времени открытия и самое крупное – Санкт-Петербургское общество содействия первоначальному воспитанию детей было учреждено в 1871 г. Его организаторами были Полина Карловна Задлер (в замужестве Раухфус) и Евгения Аристовна Вертер, которые в конце 1860-х гг. посетили ряд детских садов Германии, изучили применявшуюся в них методику работы Ф. Фрёбеля и ознакомились с деятельностью Тюрингенского фрёбе-левского общества. (Именно в Тюрингии находились города Штейнталь и Бад Бланкенбург, где впервые были организованы детские дошкольные учреждения).

Помимо открытия благотворительных дошкольных учреждений, общество организовывало лекции по дошкольной педагогике, имело платные фрёбелевские курсы (с 1872 г.) по подготовке «детских садовниц».

На курсы принимались женщины, имевшие среднее образование или сдавшие экзамен при гимназии на звание домашней наставницы или учительницы. Сначала курсы были годичными, с 1878 г. срок обучения был продлен до двух лет. На первом курсе преобладало теоретическое обучение, на втором – практическое. В 1907 г. курсы стали трехлетними. При обществе действовала школа по подготовке «сведущих нянь» (с 1895 г.), два бесплатных детских сада на 100 детей, летний народный сад (его ежегодно посещало свыше тысячи детей), детская летняя колония на 100 детей,

С 1877 г. общество устраивало бесплатные детские праздники и экскурсии на природу, демонстрацию фрёбелевских игр, выставки детских поделок и т. п. С 1870 г. оно присуждало премии за лучшие литературные произведения для детей и издавало их. В совет общества первоначально входили супруги Люге-биль, К. И. Май, редактор журнала «Учитель» И. И. Паульсон, детский врач П. К. Задлер, председатель столичного педагогического общества П. Г. Редкин, основательница детского сада Е. А. Вертер.

После 1917 г. курсы были преобразованы в институт дошкольного воспитания, при котором работал опытный детский сад фрёбелевской направленности.

Двухлетние курсы по подготовке «фрёбеличек» работали в Одессе и Харькове. Киевское Фрёбе-левское общество, открывшееся в 1872 г., было известно тем, что его сотрудники разрабатывали теорети- ческие вопросы дошкольного воспитания, издавали литературу, например, «Летние детские площадки для игр» (1914), «Парижские детские сады» (1914).

Здесь в 1908 г. на платной основе был открыт Фребелевский женский пединститут с 3-летним сроком обучения, готовивший воспитателей детсадов. При институте имелись педагогические и психологические лаборатории, детские сады и площадки. В советское время он был преобразован в институт народного образования, а затем в педагогический институт.

Постепенно детские сады стали появляться и в российской провинции. В 1911 г. Клавдия Андреевна Луппова (1869–1924) открыла при своей квартире первый в городе Вятка детский сад. Двухэтажный кирпичный дом, в котором он размещался, сохранился до настоящего времени, и расположен по адресу ул. Дерендяева, 59. В советское время первый детский сад был открыт в Вятке в феврале 1918 г. (заведующая Мария Ивановна Новокре-щенова). В июне 1918 г. при Вятском городском отделе народного образо- вания был организован подотдел дошкольного воспитания, которым заведовала К. А. Луппова.

Заключение . С сожалением приходится констатировать, что деятельность замечательных первопроходцев отечественного дошкольного образования супругов Люгебиль в настоящее время практически забыта. Между тем, лучшим доказательством ее плодотворности является тот факт, что именно в России, – а еще ранее в СССР, – дошкольное образование получило фактически всеобщий характер, что является до настоящего времени недостижимым рубежом для других, даже экономически высокоразвитых, стран.

Список литературы Педагоги С. А. и К. Я. Люгебиль (к 160-летию открытия первого детского сада в России)

- Бенуа, А. Н. Мои воспоминания: в 3 т. – Т. 1. – Москва: Наука. – 1990. – 749 с. – Текст: непосредственный.

- Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Санкт-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869–1894: в 2 т. – Т. 1. – Санкт-Петербург: Тип. и лит. Б. М. Вольфа. – 1896. – 520 с. – Текст: непосредственный.

- Водовозова, Е. Н. На заре жизни и другие воспоминания. – Москва: Художественная литература. – 1987. – 420 с. – Текст: непосредственный.

- История педагогики: учебное пособие для вузов / под ред. М. Ф. Шабаевой. –Москва: Просвещение. – 1981. – 367 с. – Текст: непосредственный.

- Ледовская, Е. М. Петрашень И. В. и его семья: страницы прошлого. Санкт-Петербург: Музей-институт семьи Рерихов. – 2011. – 203 с. – Текст: непосредственный.

- Люгебиль, К. Я. Историко-филологические исслед ования (Афинский царь Кодр и отмена царской власти в Афинах. Архонтство и стратегия в Афинах во время Персидских войн). – Санкт-Петербург. – 1868. – 380 с. – Текст: непосредственный.

- Люгебиль, К. Я. Начала и главные вопросы греческой этимологии. – Санкт-Петербург. – 1882. – 220 с. – Текст: непосредственный.

- Люгебиль, К. Я. О формах родительного падежа единственного числа так называемого 2-го греческого склонения / К. Я. Люгебиль. – Текст: непосредственный // Журнал министерства народного просвещения. 1880, август. – С. 85–99.

- Люгебиль, К. Я. Первая греческая книга для чтения. – Санкт-Петербург. – 1885. – 120 с. – Текст: непосредственный.

- Люгебиль, К. Я. Различные жизнеописания Корнелия Непота, с прибавлением латинско-русского словаря. – Санкт-Петербург. – 1889. – 410 с. – Текст: непосредственный.

- Люгебиль, К. Я. Homerica / К. Я. Люгебиль. – Текст: непосредственный // Журнал министерства народного просвещения. 1886, июнь. – С. 230–245.

- Помелов, В. Б. Е. О. Гугель: в тени великого преемника / В. Б. Помелов. – Текст: непосредственный // Педагогика. – 2023. – № 7. – С. 113–119.

- Помелов, В. Б. Основоположник дошкольного воспитания / В. Б. Помелов – Текст: непосредственный // Педагогика. – 2012. – № 9. – С. 93–100.

- Помелов, В. Б. Основоположник российской педагогической публицистики: к 180-летию Н. Х. Весселя / В. Б. Помелов. – Текст: непосредственный // Педагогика. – 2014. – № 7. – С. 92–99.

- Помелов, В. Б. П. Г. Редкин – основоположник русской теоретической педагогики / В. Б. Помелов. – Текст: непосредственный // Вестник Вятского государственного университета. – 2020. – № 3. – С. 170–179.

- Помелов, В. Б. Российская прогрессивная педагогика второй половины XIX в.: монография. – Киров: ВятГУ. – 2020. – 260 с. – Текст: непосредственный.

- Помелов В.Б. Фридрих Фрёбель и его вклад в педагогику: к 230-летию со дня рождения педагога и к 175-летию открытия им первого в истории детского сада / В. Б. Помелов. – Текст: непосредственный // Вестник ВятГГУ. Педагогика и психология. – 2011. – № 4 (3). – С. 111–123.

- Русаков, А. С. Детский сад. Дебют в России // Современник, Т. СV. 1864, ноябрь-декабрь // Новикова Е. Я., Валиев М. Т., Лейнонен И. Л. Биографическая страничка Софии Андреевны Люгебиль. – Текст: электронный. – URL: http://kmay.ru/sample_pers.phtml?n=2391.

- Фрёбелевские общества // Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. Т. 2 // редкол.: В.В. Давыдов (гл. ред.). – Москва: «Большая российская энциклопедия». – 1999. – 672 с. – Текст: непосредственный.

- Фролов, Э. Д. Русская наука об античности: Историографические очерки. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург. – 2006. – 556 с. – Текст: непосредственный.