Педагогическая задача как средство диагностики профессионально-ценностных установок будущих педагогов

Автор: Жакиенова Алия Амангельдиновна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Дидактика высшей школы

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу диагностических возможностей педагогических задач в оценке уровня сформированности профессионально-ценностных установок будущих педагогов. Данные установки рассматриваются как интегративная система, включающая ценности, убеждения, эмоциональную вовлеченность, готовность к действию и рефлексивность. В исследовании сопоставлены результаты двух диагностических подходов, один из которых предполагает применение комплекса психолого-педагогических методик, а другой - комплекса педагогических задач. Установлено, что педагогические задачи позволяют зафиксировать реальные проявления сформированности профессионально-ценностных установок в конкретных профессиональных ситуациях и получить более объективную картину диагностируемой характеристики.

Профессионально-ценностные установки педагогов, диагностика уровня сформированности профессионально-ценностных установок, педагогические задачи, подготовка педагогов в вузе

Короткий адрес: https://sciup.org/148331658

IDR: 148331658 | УДК: 37.01 | DOI: 10.18137/RNU.HET.25.03.P.056

Текст научной статьи Педагогическая задача как средство диагностики профессионально-ценностных установок будущих педагогов

Введение. Современные подходы к подготовке педагогов в условиях трансформации системы образования, роста требований к гуманистическому содержанию педагогической практики предполагают постановку акцента не только на знаниевые и компетентност-ные, но и на ценностно-смысловые основания их профессиональной деятельности. В этой связи особую значимость приобретает исследование профессионально-ценностных установок (далее – ПЦУ) будущих педагогов. Под профессионально-ценностными установками мы понимаем динамическую целостную систему личностно значимых ценностей, убеждений и принципов, которая определяет отношение и готовность педагога к осуществлению профессиональной деятельности, в том числе отношение к профессии, ученикам, коллегам и образовательному процессу в целом.

Проблеме профессиональноценностных установок (ПЦУ) посвящен ряд теоретических исследований. В научной литературе раскрыто понятие ПЦУ (Е.И. Еро-шенкова, И.Ф. Исаев, О.Н. Калиновская, А.Н. Косолапов, Р.Р. Садеков, И.С. Скляренко, М.К. Шнарбеко-ва), изучены структура, компоненты и уровни их сформированно-сти (Е.И. Ерошенкова, М.Н. Киреев, Е.Н. Коренева, А.Н. Косолапов). Аксиологические основания формирования ПЦУ рассматриваются в работах Н.А. Асташовой, Е.В. Джавахишвили, Г.М. Карапетян. Исследователями подчеркивается значимость профессионально-нравственных, гуманистических ценностей как фундамента профессионального сознания педагога.

Педагогические условия формирования ПЦУ анализируются в исследованиях А.С. Андрюни-ной, Н.А. Вдовиной, О.Б. Дарвиш, Е.И. Ерошенковой, О.В. Кудашкиной. Авторами выделяются такие факторы, как образовательная среда, личностно-ориентированный подход, профессиональная

Алтайскийий государственный педагогический университет

рефлексия, включенность в ценностно-насыщенную деятельность и влияние инновационного контекста.

Наименее изученной остается область оценки ПЦУ, отсутствует устойчивая методика выявления и оценки уровня их сформирован-ности. Таким образом, актуальность темы нашего исследования «Педагогическая задача как средство диагностики профессионально-ценностных установок будущих педагогов» обусловлена необходимостью поиска эффективных методов диагностики ПЦУ на начальном этапе профессионализации, в период обучения в вузе.

Цель исследования: выявить диагностические возможности педагогических задач как средства оценки уровня сформированности ПЦУ будущих педагогов.

Для достижения данной цели были определены следующие задачи :

-

• обосновать эффективность использования педагогических задач в диагностике ПЦУ будущих педагогов;

-

• сравнить результаты оценки сформированности ПЦУ, выявленные с помощью педагогических задач и комплекса психолого-педагогических методик.

Гипотеза исследования:

-

• одним из средств, позволяющих выявить глубинные ценностные установки будущего учителя, является педагогическая задача;

-

• педагогические задачи, моделирующие профессиональные ситуации, позволяют более точно диагностировать уровень сфор-мированности ПЦУ, чем психолого-педагогические методики, так как требуют от испытуемых проявления ценностных установок в конкретных действиях и решениях.

Теоретические основы исследования. Проблематике применения педагогической задачи в разных аспектах образовательного процесса посвящено множество теоретических и прикладных работ. Классическое определение задачи как формы мыслительной деятельности, направленной на достижение цели в заданных условиях, берет свое начало в работах представителей деятельностного подхода в психологи – А.Н. Леонтье-ваи С.Л. Рубинштейна. Согласно А.Н. Леонтьеву, задача – это цель, заданная в конкретной предметной ситуации, в условиях, которые определяют способы ее достижения [5, с. 51]. С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что всякий мысли- тельный акт представляет собой действие, направленное на разрешение задачи, которая содержит в себе цель и условия ее достижения, и что мышление возникает из проблемной ситуации, побуждаемой потребностью в понимании [7, с. 391].

В педагогическом контексте задача дополняется требованием учитывать ценностные, этические и личностные основания решений. Это обусловлено тем, что педагогическая деятельность направлена не только на передачу знаний, но и на формирование личности, требующее нравственной ответственности со стороны педагога. Как подчеркивает В.В. Сериков, педагогика невозможна без личностного смысла и осознания ценностных ориентиров в поведении учителя [8, с. 148].

Педагогическая задача, как отмечают В.А. Сластенин и И.Ф. Исаев, является основной единицей педагогического процесса – динамичной системы взаимодействия педагога и обучающихся. Такая задача выполняет свою функцию лишь тогда, когда она принята учеником и становится значимой для него. Ее содержание и способы решения должны соотноситься с внутренним миром обучающегося, его опытом и мотивацией [9, с. 64–65].

В педагогической литературе представлены различные определения педагогической задачи (далее – ПЗ). Так, в учебнике «Педагогика» под редакцией В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова ПЗ трактуется как элементарная единица педагогического процесса, представляющая собой специально организованную ситуацию, направленную на достижение воспитательной или обучающей цели, реализуемую во взаимодействии педагога и воспитанников [9, с. 146]. Это определение акцентирует внимание на целевой и процессуальной стороне задачи, а также на значимости субъектного взаимодействия.

В педагогическом словаре под редакцией Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова педагогическая задача рассматривается как осмысление сложившейся педагогической ситуации и принятие на этой основе решений и плана необходимых действий [4, с. 41].

Интерпретация, представленная Е.В. Ширшовым в словаре ключевых понятий и определений, подчеркивает аксиологическую составляющую ПЗ: педагогическая задача определяется как целевое направление педагогической деятельности, обеспечивающее оптимальные условия для гармоничного развития личности [10].

В контексте настоящего исследования принципиально важно разграничить понятия «ПЗ» и «кейс». Несмотря на схожесть, заключающуюся в том, что в основе обоих лежит проблемная ситуация, их методологическое и аксиологическое содержание существенно различается. Кейс представляет собой внешне заданную модель ситуации, ориентированную преимущественно на рациональный анализ и поиск оптимального решения. ПЗ, напротив, нацелена на внутреннюю активность субъекта – его личностное включение, эмоциональное переживание и ценностное самоопределение. В рамках событийного подхода ПЗ выступает не просто как логическая конструкция для принятия решения, а как инструмент организации образовательного события. Образовательное событие, в отличие от кейса, не ограничивается совокупностью условий или вариантов действия. Оно связано с глубинной трансформацией отношения субъекта к ситуации, с переходом на новый уровень осознания профессиональной и личностной позиции.

Именно в этом контексте ПЗ рассматривается как эффективное средство диагностики и формирования ПЦУ. Она позволяет выявить уровень внутренней готовности будущего педагога к профессиональному выбору, активизирует ценностную рефлексию и способствует формированию личностно значимых ориентиров на основе проживания профессиональной ситуации-события.

В силу этих характеристик ПЗ приобретает не только обучающий, но и диагностико-развивающий потенциал. Будучи смоделированной на основе реальных или приближенных к реальности профессиональных ситуаций, она позволяет не просто оценить знаниевый уровень студента, но и выявить степень сформированности его профессионально-ценностных установок.

ПЗ воспроизводят профессиональные ситуации, требующие от обучающегося осмысленных решений, обеспечивая тем самым включенность в ценностно ориентированную деятельность, в ходе которой активизируются глубинные установки личности. Г.А. Балл подчеркивает, что «формирование и развитие личности осуществляется только в деятельности (широко трактуемой), то есть, иначе говоря, в процессе решения задач» [1, с. 146]. При включении в решение таких задач будущий педагог имеет возможность не только осознать, но и проявить собственные профессиональные приоритеты, подтвердив их в рефлексивно-деятельностной форме.

Развивая данную мысль, В.В. Громова рассматривает учебные педагогические задачи (далее – УПЗ) как инструмент выявления концептуальной структуры профессионального опыта. В ее исследовании показано, что такие задачи позволяют зафиксировать проявление задачного, ценностного, когнитивного и операционального концептов [2, с. 243]. Экспериментальные данные подтверждают: после систематической работы с УПЗ выраженность ценностного компонента увеличилась в 2,2 раза [2, с. 244], что свидетельствует об их высоком потенциале как диагностического и развивающего средства.

Схожую позицию выражают О.Т. Парпиев и его коллеги. По их

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ

УСТАНОВОК БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ мнению, специально сконструированные ПЗ позволяют студентам глубже вникать в события, происходящие в классе, анализировать действия учителя, осознавать цели и последствия этих действий [6, с. 2]. Такое аналитическое погружение обеспечивает не только формирование профессионального мышления, но и развитие способности к ценностной оценке педагогических ситуаций, являющейся неотъемлемой частью ПЦУ. Активное участие будущих педагогов в групповом решении задач способствует формированию у них личностной позиции, уверенности, а также способности выстраивать продуктивное взаимодействие [6, с. 2].

Весомый вклад в понимание диагностической природы педагогических задач внесли В.А. Сластенин и И.Ф. Исаев. Они определяют ПЗ как «осмысленную педагогическую ситуацию с привнесенной в нее целью в связи с необходимостью познания и преобразования действительности» [9, с. 341]. Осознание задачи при этом рассматривается как обязательное условие ее решения: «Если педагогическая задача не осознается, то она как таковая и не решается» [9, с. 349]. По мнению исследователей, ПЗ требует не шаблонных действий, а «анализа множества факторов, условий и обстоятельств» [9, с. 19], что позволяет использовать ее для выявления уровня осмысленности и зрелости педагогических решений.

В этом контексте показательно исследование Т.А. Шкериной, в рамках которого ПЗ применяется как средство диагностики исследовательской компетенции. Автор подчеркивает, что подобные задачи позволяют выявлять уровень сформированности профессиональных качеств у студентов [11, с. 121]. Особенно значимы в данном случае обобщенные ПЗ, которые представляют собой учебно-социальную ситуацию с личностной и социально значимой направленностью» и характеризуются неоднозначно- стью путей ее решения [11, с. 122]. Такая неопределенность позволяет зафиксировать, какие ценности становятся определяющими при выборе решения.

По словам Ю.А. Ивановой, важность применения задачного подхода состоит в том, что «в основе педагогической деятельности лежит решение системы особого рода задач» [3, с. 41]. В каждом решении, принимаемом учителем, проявляется личная ответственность, осмысленность, креативность и готовность оценивать результаты своей деятельности [3, с. 41]. Все это напрямую связано с ценностными ориентирами будущего педагога. Именно в процессе решения задач у студентов формируется способность к рефлексивному анализу и педагогическому влиянию [3, с. 42].

Важной для нашего исследования является позиция Ю.А. Яры-шкиной, акцентирующей внимание на личностном смысле ПЗ. Автор утверждает: «Современному учителю необходимо умение видеть проблему и переводить ее в ранг ПЗ, обретающей личностный смысл» [12, с. 1]. В таком понимании ПЗ становится способом активизации творческого потенциала, а ее решение – индикатором профессиональной зрелости. Исследователь определяет ее как «мерную ленту», с помощью которой можно «измерить и зафиксировать… творческий потенциал учителя» [12, с. 4]. Ю.А. Ярышкина подчеркивает: без осознания сути ПЗ невозможно достичь ни педагогической эффективности, ни подлинного личностного включения [12, с. 6].

Одним из значимых методологических оснований диагностики профессионально-ценностных установок является четырехуровневая модель их формирования, разработанная в русле акмеологи-ческого подхода Н.В. Кузьминой. Эта модель отражает закономерный процесс усложнения и углубления личностной включенности субъекта в профессиональную деятельность. Согласно этой модели, выделяются следующие уровни:

-

• адаптивный, при котором наблюдается формальное следование внешним нормам и слабая личностная вовлеченность в ценностное содержание профессии;

-

• воспроизводящий, характеризующийся частичным усвоением профессиональных ценностей и нормативным поведением;

-

• интегративный, на котором ценности становятся осознанной частью профессиональной идентичности, формируется готовность к рефлексии;

-

• акмеологический, отражающий сформировавшуюся внутреннюю мотивацию, устойчивую систему профессиональных ценностей и высокую степень личностной зрелости.

Данная типология легла в основу шкального оценивания уровня сформированности ПЦУ в рамках эмпирического этапа исследования.

Ход и результаты эмпирического этапа исследования.

Цель эмпирического этапа исследования: выявление эффективности ПЗ как средства диагностики ПЦУ будущих педагогов в сравнении с психолого-педагогическими методами.

База исследования. Павлодарский педагогический университет имени Ә. Марғұлан.

Сроки проведения исследования. Эмпирический этап исследования был реализован в течение весеннего семестра 2025 года в он-лайн-формате с использованием цифровых инструментов (Google-форм). В этот период были проведены два независимых онлайн-опроса, направленных на диагностику ПЦУ студентов. Каждый из опросов опирался на один из диагностических подходов: первый – на психолого-педагогические методики, второй – на решение педагогических задач.

Контингент исследования. На эмпирическом этапе в исследо- вании приняли участие студенты 3 курса, обучающиеся по различным образовательным программам («Педагогика и методика начального обучения», «Биология», «Иностранный язык», «Физическая культура и спорт»). Ключевым критерием включения в выборку являлось добровольное согласие на участие и прохождение двух опросов с помощью Google-форм. К участию в исследовании были приглашены 40 обучающихся, однако оба опроса полностью прошли 31 человек. Целесообразность выбора именно студентов 3 курса обусловлена тем, что они изучили основные дисциплины психологопедагогического цикла, прошли педагогическую практику в школе, находятся на стадии активного формирования профессионально-ценностных установок. Особое внимание в исследовании уделялось не количественному охвату, а глубинному анализу результатов. Акцент был сделан на качественный анализ содержательных характеристик ответов испытуемых с целью определения уровня сформи-рованности ПЦУ при решении ПЗ.

Методики и процедура проведения исследования. Первая форма содержала ПЗ, представлявшую собой контекстное описание профессиональной ситуации, а также открытые вопросы, направленные на выявление каждого из компонентов ПЦУ, и задание на самостоятельную разработку ПЗ.

Например, по поведенческому компоненту была предложена следующая ситуация: «Вы проводите открытый урок с использованием цифровой презентации. Присутствуют завуч, методист, молодой коллега-стажер и несколько родителей обучающихся. Перед началом урока у вас внезапно перестает работать проектор, а презентация играла ключевую роль. Дети шумят, присутствующие смотрят на часы, и вам нужно действовать. Времени на устранение технической неполадки нет». К задаче прилагались следующие вопро- сы: «Каковы будут ваши действия в данной ситуации? Опишите их поэтапно. Какие внутренние установки, качества и принципы помогут вам справиться с ситуацией? Что для вас важнее в такие моменты: соблюдение плана, спокойствие, творчество, взаимодействие с детьми, соблюдение внешних ожиданий? Поясните свой выбор. Какие действия вы предпримете после урока для анализа и коррекции произошедшего? Сформулируйте собственную ПЗ, отражающую поведенческий компонент ПЦУ».

ПЗ, использованные в исследовании, являются авторскими разработками. Они были специально сконструированы с помощью ИИ-инструмента в соответствии со структурой ПЦУ. Каждая задача была ориентирована на выявление конкретного компонента установки (смыслового, эмоциональноценностного, поведенческого или регулятивного) и соответствовала педагогическим реалиям, близким студентам.

Вторая форма включала адаптированный комплекс психолого-педагогических методик, соответствующих четырем компонентам ПЦУ. Для диагностики смыслового компонента использовалась модифицированная методика М. Рокича. Вместо ранжирования ценностей применялась их оценка по 5-балльной шкале, что повысило удобство применения цифрового формата опроса и валидность результатов. Поведенческий компонент оценивался с помощью адаптированной методики А.В. Крыловой и И.А. Игнатковой, в которой сохранена структура оригинала, но уточнены формулировки под профессиональный контекст. Эмоционально-ценностный компонент оценивался на основе сокращенной версии методики В.В. Бойко, включающей высказывания, релевантные педагогической эмпатии. Регулятивный компонент ПЦУ диагностировался с по- мощью опросника рефлексивности А.В. Карпова, адаптированного под цифровой формат с упрощенной шкалой и переработанными утверждениями для повышения доступности восприятия.

Уровни, выделенные на основе модели Н.В. Кузьминой, оценивались следующим образом:

-

• адаптивный (1 балл) – формальное следование внешним нормам; • воспроизводящий (2 балла) – частичное принятие ценностей;

-

• интегративный (3 балла) – осознанное включение ценностей и развитие рефлексии;

-

• акмеологический (4 балла) – сформированная профессиональная идентичность и внутренняя мотивация.

Полученные по каждой форме данные были проанализированы согласно данным критериям. Это позволило определить уровни сформированности ПЦУ по результатам решения задач и реализации психолого-педагогических методик оценки ее компонентов.

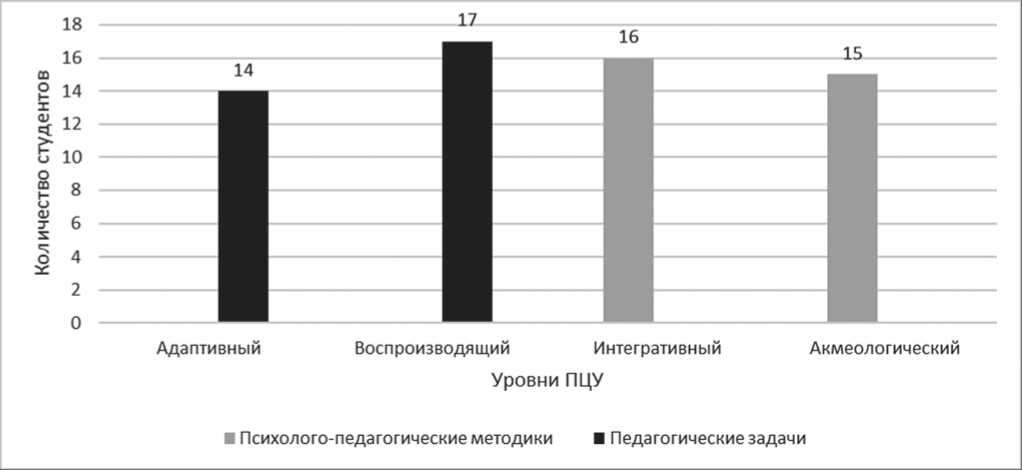

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ итогов диагностики ПЦУ выявил значимые расхождения в уровнях их сфор-мированности в зависимости от применяемого диагностического инструментария. По результатам решения ПЗ у большинства студентов (17 из 31) зафиксирован воспроизводящий уровень с элементами адаптивности –наличие отдельных проявлений ценностей и понимания профессии без глубокой интеграции в профессиональную позицию (см. Рисунок 1).

Адаптивный уровень, отражающий формальное принятие ценностей и ориентацию на внешние требования, был диагностирован у 14 участников. Интегративные и акмеологические уровни по результатам задачного подхода не зафиксированы.

Иная картина получена по итогам применения психолого-педагогических методик: 15 студентов достигли акмеологического уров-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ

УСТАНОВОК БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ня, а 16 – интегративного. Эти данные свидетельствуют о более высоком уровне осознанности и теоретической зрелости декларируемых установок. Однако при сравнении с результатами решения задач наблюдается явный разрыв между показателями самооценки и реальным поведением в профессиональных ситуациях.

Например, по смысловому компоненту (методика М. Рокича) студенты продемонстрировали акме-ологический уровень, в то время как при решении задач преобладал воспроизводящий уровень. Аналогично, определение эмоционально-ценностного компонента по шкале В.В. Бойко показало высокий уровень чувствительности, однако при решении ПЗ отзывчивость проявлялась редко. Оценка поведенческого (методика А.В. Крыловой) и регулятивного (методика А.В. Карпова) компонентов также вывила высокие показатели самооценки, но при решении задач поведение оставалось шаблонным и формальным.

Такое расхождение объясняется различием в характере диагностируемых параметров. Психологопедагогические методики выявляют то, как испытуемый осознает и оценивает свои установки, то есть действует на уровне представлений, знаний, эмоционального отношения. ПЗ воссоздают профессиональные ситуации, требующие осуществления действия и принятия решений на основе ценностных установок. Это позволяет зафиксировать не только знание, но и степень интеграции установок в реальную педагогическую позицию, их практическую реализацию.

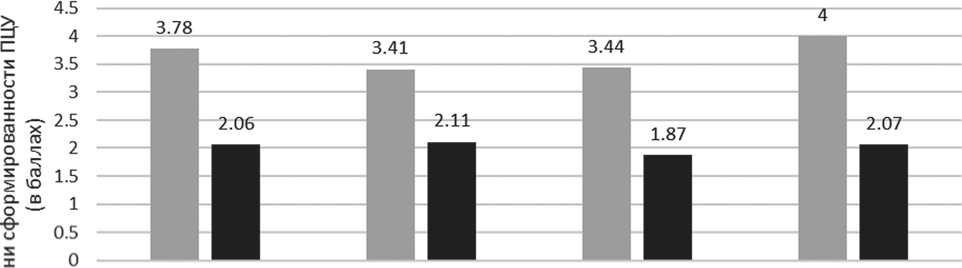

Рисунок 2 и сводная таблица иллюстрируют, что по всем четырем компонентам ПЦУ оценки по тестам выше, чем при решении задач: регулятивный компонент – 4 балла против 2,07; смысловой – 3,78 против 2,06; поведенческий – 3,44 против 1,87; эмоциональноценностный – 3,41 против 2,11. Наибольший разрыв зафиксирован по регулятивному (-1,93) и смысловому (-1,72) компонентам.

Таблица представляет сравнительный анализ двух подходов по основным критериям:

-

• психолого-педагогические методики фиксируют осознанные установки и самооценку, что повышает риск социально желательных ответов;

-

• ПЗ требуют профессионального поведения, проявления установок

в действиях, снижая вероятность искажения данных;

-

• ПЗ позволяют комплексно оценить интеграцию всех компонентов ПЦУ, тогда как тесты дают фрагментарную картину.

Это подтверждает, что задачный подход позволяет составить более реалистичную картину сформиро-ванности ПЦУ и выявить дефициты, не фиксируемые традиционными методами. Особенно выраженный разрыв в регулятивной и смысловой сферах указывает на трудности студентов в проявлении таких качеств, как осмысленность, рефлексия, ценностная устойчивость при решении профессиональных задач.

В дополнение к анализу предложенных педагогических ситуаций испытуемым было предложено самостоятельно разработать по одной ПЗ, ориентированной на применение каждого из четырех компонентов ПЦУ. Данное задание выполняло диагностическую и метарефлек-сивную функцию: оно позволяло выявить не только уровень осознания ценностей, но и степень их интеграции в профессиональное мышление. В рамках статьи мы подробно останавливаемся на поведенческом компоненте, так как

Рисунок 1 . Сравнение уровней ПЦУ по разным способам диагностики

выше приведен пример исходной ситуации, предложенной для анализа. Из 31 участника 28 справились с заданием, предложив разнообразные сценарии, касающиеся ситуаций неопределенности, сбоев, взаимодействия с обучающимися и внешнего давления.

Тематический анализ показал, что большая часть задач фокусировалась на управлении классом и организации поведения учеников, в то время как аспекты самообладания, адаптивности и внутренней рефлексии были выражены менее отчетливо. Например, одна из задач описывала ситуацию, в которой учитель проводит контрольную работу, а один из учеников сознательно нарушает дисциплину в присутствии администрации. Студент предлагал не просто восстановить порядок, но и объяснить классу важность уважительного отношения, что демонстрирует начальный уровень ценностной интеграции. Подобные задания увеличиваю глубину анализа ПЦУ испытуемых на основе диагностических методик: они позволяют оценить не только наличие представлений о ценностях, но и способность воспроизводить их в моделируемой профессиональной деятельности.

Заключение. Задачный подход, разработанный в трудах Г.А. Балла, В.А. Сластенина, Е.Н. Шия-нова и других, рассматривается нами как методологическая основа, позволяющая использовать ПЗ для объективной диагностики ПЦУ студентов педагогического вуза.

Проведенное исследование подтвердило, что ПЗ является эффективным инструментом диагностики ПЦУ будущих педагогов. В отли-

о Смысловой Эмоционально- Поведенческий Регулятивный

> ценностный

Компоненты ПЦУ

-

■ Психолого-педагогические методики ■ Педагогические задачи

Рисунок 2. Сравнение уровней сформированности компоненто в ПЦУ по результатам применения психолого-педагогических методик и ПЗ

Таблица

Сравнение подходов к диагностике ПЦУ будущих педагогов

|

Критерий |

Психологопедагогические методики |

Педагогические задачи |

Вывод |

|

Измеряемое содержание |

Осознанные ценности и установки |

Действия и решения в ситуациях |

ПЗ позволяют выявить реализацию установок |

|

Форма ответа |

Самооценка, рефлексия |

Профессиональное поведение |

ПЗ ближе к реальности |

|

Риск социально желательных ответов |

Высокий |

Низкий |

ПЗ дают более достоверный результат |

|

Проверка интегративности ПЦУ |

Фрагментарная |

Целостная |

ПЗ показывают, как работают все компоненты ПЦУ вместе |

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ

УСТАНОВОК БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ чие от психолого-педагогических методик, ПЗ позволяют выявить не декларативный, а практический уровень интеграции ценностей через действия в условиях неопределенности, требующих личностного выбора и профессиональной ответственности.

Особую ценность имеет задание по самостоятельной разработке задач: оно усилило метарефлексию студентов и позволило зафиксировать разницу между внешним управлением и внутренней ори- ентацией на ценности. Задачный подход продемонстрировал высокий потенциал как для диагностики, так и для формирования ПЦУ, особенно при вариативном построении заданий.

Несмотря на возможные трудности в интерпретации и стандартизации, задачный подход не требует интеграции с другими способами диагностики. Напротив, его потенциал раскрывается при условии продуманного расширения форматов: использование серий за- дач по компонентам ПЦУ, моделирование условий неопределенности, ретроспективный анализ, смена ролевых позиций, разработка собственных задач и др.

Таким образом, с использованием ПЗ возможно построение многоуровневой, гибкой и валидной системы диагностики ПЦУ. Это делает задачный подход не только достоверным инструментом оценки, но и действенным средством формирования ПЦУ будущего педагога.