Педагогические основания подготовки спортивных менеджеров в вузе физической культуры

Автор: Попова Александра Федоровна, Попова Анастасия Александровна

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 1 т.8, 2016 года.

Бесплатный доступ

Актуальность темы статьи обусловлена объективно существующими противоречиями между потребностью подготовки кадров для различных отраслей социальной сферы национальной экономики и недостаточно высоким уровнем компетентности выпускников вузов физической культуры. Обострившееся противоречие органически связано с компетентностным подходом к соответствующему образовательному процессу. Цель статьи - раскрыть специфику подготовки магистров - спортивных менеджеров для сферы физической культуры и спорта. Особое внимание при этом мы уделяем ее гуманитарной составляющей и обзору мнений ведущих ученых в отношении современного состояния педагогической науки и практики экономического образования в вузе физической культуры. С использованием методов исследования: обзор научной литературы, наблюдение, беседа, анализ, обобщение, анкетирование, - выявлены педагогические основания подготовки спортивных менеджеров. К результатам исследования авторы относят обоснование содержания профессиональной подготовки магистров, позволяющей повысить эффективность процесса формирования знаний, умений и навыков, необходимых спортивному менеджеру в профессиональной деятельности. Предлагается организация образовательного процесса на основе компетентностного подхода с использованием модульно-компетентностной технологии экономического образования и балльно-рейтинговой системы оценивания результатов. Также обоснована необходимость повышения профессионализма преподавателей - участников образовательного процесса и оценивания его по новым критериям, опираясь на компетентностный подход.

Педагогика, вуз, физическая культура, экономическое образование, компетентностный подход, методология, деловой успех, спортивный менеджмент, технология обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/147157787

IDR: 147157787 | УДК: 378.679.6 | DOI: 10.14529/ped160107

Текст научной статьи Педагогические основания подготовки спортивных менеджеров в вузе физической культуры

Речь в данной работе идет о высшей школе современной России - тенденциях и стратегии ее развития. Эти вопросы многие специалисты справедливо относят к числу наиболее актуальных и значимых с практической точки зрения. Подчеркивая актуальность рассматриваемой проблемы, мы согласимся с теми авторами, которые отмечают, что уверенность в превосходстве отечественной системы высшего образования сменилась в последние годы (даже десятилетия) тревогой за ее состояние в будущем.

В настоящее время особое внимание обращает на себя устойчивая тенденция сниже- ния качества образования в вузах физической культуры, проявляющаяся на всех его уровнях, включая подготовку научных кадров. В этих условиях самое время задуматься о том, что же ожидает не только образование, но и педагогическую науку на данном - поворотном - этапе развития высшей школы.

А.Я. Найн в своих полемических заметках о науке и образовании (путях их реабилитации) акцент делает на ключевых направлениях модернизации «большой науки», от которой зависит все дальнейшее образование [5]. Подчеркивая мысль об интернационализации образования, автор актуализирует вопросы мониторинга последнего (и прежде всего -работы студентов в условиях постоянной перезагрузки).

Работа В.Ф. Костюченко и Е.Ф. Орехова [3] посвящена той же теме, а именно - модер-реформиризации образования (надеждам и реалиям этих процессов). Как отмечается в данной публикации, в Европе верх взяла англосаксонская система образования (в том числе и экономического), именуемая Болонской. В ее основе лежит разработка: сопоставимых методологий и критериев оценки качества образования; двухуровневое образование (аспирантуру у нас в стране называют третьим уровнем); введение системы зачетных единиц и комплексного контроля качества осуществляемых педагогических процессов.

Как известно, переход на эту систему экономического образования у нас в стране (в том числе и в вузах физической культуры) осуществлялся сверху. Однако «внизу» страсти по этому поводу еще не утихли. Свидетельство тому - полемические заметки некоторых работников высшей школы относительно «оболонивания» и «оболванивания» [3].

Подчеркивая это, авторы названной нами работы [3] указывают на важность (в условиях уже совершившегося перехода) строгого учета повседневной учебной деятельности студентов вуза физической культуры, что на 60-70 % предопределяет результаты итоговой аттестации. Говоря иначе, речь идет о корпоративном мониторинге работы студентов или (точнее) дифференцированной оценке ее качества, что - в свою очередь - способствует обеспечению регулярной и целенаправленной самостоятельной работы, повышению их познавательной активности, а также равномерной нагрузке и повышению прочности знаний, умений и навыков в условиях компе-тентностного подхода к осуществлению образовательного процесса. Особенно важна -в этих условиях - так называемая кредитная система, которая должна сочетаться с развитием экономических возможностей российских вузов физической культуры и разработкой на уровне самых высокопоставленных руководителей российского образования действенной системы «материально-правовых и социально-статусных стимулов» [3].

В другой работе [6] рассматривается конкретный и систематизированный переход высшего профессионального образования ву- зов физической культуры на системы кредитов и балльно-рейтинговую, стимулирующих развитие активности учебной и познавательной деятельности обучающихся в данных вузах (и, в частности, УралГУФК). В этой публикации раскрываются также стратегические цели модернизации процесса подготовки специалистов, направленные на повышение компетентности и профессиональной мобильности выпускников названного университета, в рамках которого активно развивается и экономическое образование. Более подробно об этом мы писали в свое время в работе «Педагогическое управление экономическим образованием в вузе физической культуры» [8].

Делая обзор в отношении тенденций развития экономического образования, нельзя обойти вопрос о модульно-компетентностных технологиях обучения студентов в вузах физической культуры, являющихся эффективным (дидактическим) средством подготовки специалистов для отрасли [1]. И прежде всего это касается экономического образования в вузе физической культуры. Такое понимание подготовки специалистов в отрасли «влечет за собой изменение стратегии, а, следовательно, и структурных трансформаций в высшем профессионально-физкультурном образовании» [7]. Важно и то, что модульно-компе-тентностное обучение - это основа индивидуального подхода в данном виде физкультурно-спортивной деятельности, органически связанной с воспроизводством специалистов, которых нередко (и справедливо) называют элитными.

Подчеркнем также мысль о том, что современный подход к обучению в образовательном процессе вуза физической культуры все более связывается с наличием так называемых «трансверсальных программ». Их содержательный аспект определяется не только модульно-компетентностным подходом, но и особым акцентом, который делается на «методы врастания в культуру и вырастания из культуры», исходя из новой (постнеоклассической) образовательной парадигмы [10]. В соответствии с ней, модульно-компетент-ностный подход к формированию установки на деловой успех должен исходить не только из сформированности общепринятого стандарта знаний, умений и навыков, но (прежде всего) из осуществления на практике перехода от предметно-организованной информации к импликативным технологиям поиска, открытия, творчества и профессиональноличностного развития экономиста-менеджера.

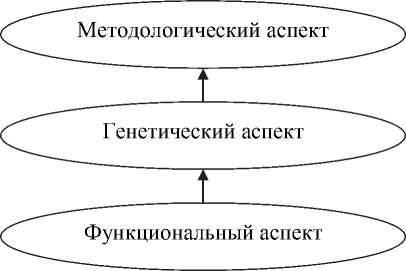

На основе изложенных предпосылок нами разработана модульно-компетентностная технология формирования установки на деловой успех в вузе физической культуры (см. рисунок). О некоторых из аспектов технологии (с позиций компонентов модуля) речь уже шла выше. Здесь же мы подчеркнем, что именно взаимосвязь всех аспектов между собой образует систему, обладающую синергетическим эффектом с позиций эффективности образовательного процесса.

необходима гибкость при решении различных вопросов, возникающих в процессе практической деятельности.

Особо подчеркнем, что модульно-компе-тентностный аспект образовательного процесса наиболее ярко раскрывается при осуществлении преподавателем вуза физической культуры следующих способов деятельности:

-

- использование в образовательном процессе логико-понятийных моделей преемственных связей смежных дисциплин, раскрывающих их взаимосвязи;

-

- разработка модели структуры логикосодержательного материала для каждой темы

Структурный аспект (целевой, содержательный, процессуальный и контрольнооценочный компоненты модуля)

Основные аспекты исследования модульно-компетентностной технологии формирования установки на деловой успех в вузе физической культуры

Системный подход является общенаучным методологическим основанием осуществления научных исследований в рассматриваемой нами сфере физкультурно-спортивной деятельности. Особо значимым при этом является вопрос о выборе конкретных компетенций с позиций интерактивных технологий формирования установки на деловой успех у выпускников вуза.

Функциональный аспект исследования концентрирует внимание на составе и структуре модуля (с позиций общего их состава), а также на его ожидаемых и реально осуществленных функциях [4].

Генетический аспект связывает между собой методологический и функциональный аспекты. По своему содержанию он представляет собой исследование развития модуля (как «единицы» образовательного процесса) до иного качественного состояния с позиций его компетентностного содержания. Здесь важно еще и то, что высококвалифицированному специалисту XXI века только специальной компетенции недостаточно [2]. Ему изучаемой учебной дисциплины: схематическое представление предмета, объекта изучения данной темы и средств описания; систематизация изучаемого материала;

-

- создание проблемных ситуаций и постановка вопросов, требующих применения знаний межпредметного характера;

-

- сообщение обучаемым рекомендаций по работе с основной и дополнительной литературой. Важно также использование демонстрационных и наглядных средств обучения во взаимосвязи с решением конкретных задач, определяемых модульно-компетентностным аспектом образовательного процесса.

В достижении успехов в сфере педагогического менеджмента в современных условиях играет значительную роль включение управленческих компетенций в содержание профессионального образования в вузе физкультурной направленности [9]. Речь при этом идет о сотрудничестве и психологии взаимности в системе профессиональной деятельности.

Нами в процессе исследования рассмат- ривался вопрос об оценке профессионализма профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза физической культуры. Профессионализм ППС представляется необходимым условием, обеспечивающим качество экономического образования. В орбиту оценок были включены параметры, так или иначе затронутые в нашем обзоре. Итогом опроса специалистов данных вузов (и прежде всего УралГУФК) стал материал, приведенный в таблице.

себе с позиций реализации ценностей и культуры мира [9].

Речь (по сути) идет о профессионализме и профессиональной культуре ППС вузов названного выше профиля. То и другое означает (в единстве) гармоничное сочетание таких качеств как компетентность, эффективность, ответственность, надежность и стабильность в профессиональной деятельности преподавателя вуза физической культуры, выраженное – в концентрированной форме – в создаваемых

Профессионализм ППС Уральского государственного университета физической культуры

|

Профессионально значимые качества профессорско-преподавательского состава Уральского государственного университета физической культуры |

Уровень значимости профессиональных качеств (% опрошенных) |

|

1. Компетентность в основной области деятельности. |

95,0 |

|

2. Высокая культура делового общения. |

92,8 |

|

3. Уверенность в принятии профессиональных решений. |

90,8 |

|

4. Организаторские способности. |

79,7 |

|

5. Способность прогнозировать ожидаемые результаты педагогической |

|

|

деятельности. |

76,9 |

|

6. Гибкость, аналитичность, вариативность мышления. |

71,2 |

|

7. Импровизация в процессе проведения аудиторных занятий. |

65,9 |

|

8. Коммуникабельность педагога. |

64,9 |

|

9. Владение эффективными методами педагогического мастерства. |

62,1 |

|

10. Адаптивность и мобильность. |

53,8 |

|

11. Творческая восприимчивость к педагогическим инновациям. |

50,0 |

|

12. Системность в профессиональной деятельности |

47,8 |

В качестве комментария к представленной в таблице информации отметим, что наиболее важными параметрами профессионализма являются: компетентность в основной области деятельности (95,0 %), высокая культура делового общения (92,8 %), уверенность в принятии профессиональных решений (90,8 %).

Все они, как собственно говоря и последующие за ними качества, характеризуют собой применение компетентностного подхода к оценке профессионализма ППС вуза физической культуры.

Ранее особый акцент в процессе такой оценки делался на профессиональных знаниях преподавателя вуза, умении их преподносить обучающимся. Однако далее (с течением времени – в последние 2-3 десятилетия) все большую роль стали играть и другие качества преподавателя, о которых можно судить по представленным в таблице данным. Мы их называем личностными качествами, определяющими умение общаться и уверенность в им «духовных ценностях», коими должен обладать и выпускник данного вуза.

Заключение

-

1. Обобщая отмеченное выше, укажем на важность наращивания конкурентных преимуществ (становления конкурентных преимуществ инновационного характера) вузов физической культуры.

-

2. Речь в том числе идет о профессионализме и профессиональной культуре ППC университетов названного выше профиля. То и другое означает (в единстве) гармоничное сочетание таких качеств, как компетентность, эффективность, ответственность, надежность и стабильность в профессиональной деятельности преподавателя вуза физической культуры, выраженное – в концентрированной форме – в создаваемых им «духовных ценностях», коими должен обладать и выпускник данного вуза.

-

3. Среди множества публикаций, посвященных педагогической деятельности, ос-

- мысление экономических аспектов педагогики физической культуры и спорта встречается отнюдь не часто. Одними из первых эту тему затронули представители ряда специализированных вузов нашей страны. Данная работа продолжает эту тематику. Она построена в соответствии с принципом многостороннего рассмотрения педагогических явлений с позиций компетентностного подхода. И прежде всего это касается технологии обучения в системе бизнес-образования и социализации спортивной личности экономиста-менеджера.

В заключение отметим также, что педагогическая наука (в качестве прикладной философии) всегда исследует три вопроса, которые мы относим к числу вечных и общемировых (именно в их рамках осуществляются интеллектуальные построения, особенностью которых являются попытки связи этих вопросов друг с другом). Имеются в виду вопросы: 1) является ли «истина» результатом позиции исследователя, научного знания, генезиса человека (личности) или продуктом культурной среды, в рамках которой развивается педагогическая наука; 2) существуют ли фундаментальные принципы, лежащие в основе научных экспериментов в сфере образования (имеются в виду принципы, доступные для человеческого разума); 3) обладают ли люди свободой выбора или же человеческие решения полностью обусловлены наследственностью и средой обитания? Подчеркнем также, что эти вопросы рассматриваются нами с позиций детерминизма и релятивизма. Отмеченное касается ценностных установок и принципов принятия решений (в рамках определенной свободы выбора, что особенно важно с позиций экономического образования в вузе физической культуры [7]. При этом важно и то, чтобы будущий спортивный менеджер имел приемлемую альтернативу, что обусловлено «качеством» получаемого образования и историческим развитием педагогической науки (и, в частности, экономической педагогики физической культуры и спорта, методологической направленностью которой является формирование установки на деловой успех).

Попова Александра Федоровна , доктор педагогических наук, профессор кафедры анатомии, Уральский государственный университет физической культуры, г. Челябинск, uralgufk@ mail.ru.

Список литературы Педагогические основания подготовки спортивных менеджеров в вузе физической культуры

- Акулич, О.Е. Ценностно-смысловой аспект высшего образования/О.Е. Акулич//Достижения науки -аграрному производству: сб. ст. -Челябинск: ЧГАУ, 2009. -С. 167-171.

- Бенин, В.Л. Культурологическая компетентность субъекта профессионально-педагогической деятельности/В.Л. Бенин, Д.С. Василенко, Е.Д. Жукова. -М.: Перо, 2014. -205 с.

- Костюченко, В.Ф. Модерреформиризация образования -надежды и реалии/В.Ф. Костюченко, Е.Ф. Орехов//Пед. наука и образование. Вып. 15. -Челябинск: УралГУФК, 2015. -С. 183-188.

- Котлярова, И.О. Системная характеристика модулей программы дополнительного профессионального образования инженеров/И.О. Котлярова, Е.М. Анкудинов//Научное обеспечение системы непрерывного образования. -Челябинск: ЮУрГУ, 2015. -С. 34-38.

- Найн, А.Я. Наука и образование: пути реабилитации/А.Я. Найн//Пед. наука и образование. Вып. 15. -Челябинск: УралГУФК, 2015. -С. 7-24.

- Орехов, Е.Ф. Балльно-рейтинговая система оценки качества обучения студентов вуза физической культуры и спорта как фактор стимуляции учебной активности/Е.Ф. Орехов//Пед. наука и образование. Вып. 15. -Челябинск: УралГУФК, 2015. -С. 210-217.

- Орехов, Е.Ф. Система модульной организации учебного процесса как основа индивидуального подхода в обучении студентов университета/Е.Ф. Орехов//Пед. наука и образование. Вып. 14. -Челябинск: УралГУФК, 2014. -С. 265-274.

- Попова, А.А. Педагогическое управление экономическим образованием в вузе физической культуры/А.А. Попова. -Челябинск: УралГУФК, 2012. -391 с.

- Сериков, С.Г. О целесообразности включения управленческих компетенций в содержание профессионального физкультурного образования/С.Г. Сериков, Г.Н. Сериков//Теория и практика физ. культуры. -2015. -№ 5. -С. 32-33.

- Трансверсальные программы для системы образования магистрантов в сфере физической культуры/С.В. Дмитриев, С.Д. Неверкович, Е.В. Быстрицкая, Д.И. Воронин//Спортивный психолог. -2014. -№ 3. -С. 15-24.