Педагогические условия формирования конкурентоспособности будущих экономистов в условиях трансформации рынка труда и образовательного процесса вуза

Автор: Казаченок Юлия Викторовна

Рубрика: Непрерывное образование в течение жизни. Образование разных уровней

Статья в выпуске: 1 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях экономической нестабильности конкурентоспособность выпускников становится одним из ключевых факторов их успешного трудоустройства и карьерного роста. Образовательные учреждения должны пересматривать свои подходы к подготовке специалистов, обеспечивая не только передачу фундаментальных знаний, но и формирование гибких навыков, соответствующих запросам рынка труда. Особую значимость приобретает необходимость разработки и внедрения педагогических условий, которые позволят вузам не только адаптировать свои образовательные программы к требованиям внешней среды, но и целенаправленно формировать конкурентоспособность студентов. Проблема исследования состоит в недостаточной эффективности существующих подходов к формированию конкурентоспособности будущих экономистов в образовательном процессе вуза. Цель данного исследования заключается в обосновании комплекса педагогических условий, способствующих формированию конкурентоспособности студентов экономических направлений. При проведении исследования использовались методы теоретического анализа, педагогического эксперимента, тестирования и математической обработки данных. Уточнена структура понятия «конкурентоспособность будущих экономистов», включающая мотивационный, когнитивный и операциональный компоненты, что позволяет глубже понять процесс ее формирования. Обоснованы педагогические условия, способствующие эффективному формированию конкурентоспособности будущих экономистов в образовательном процессе вуза. Разработаны и включены в образовательный процесс механизмы взаимодействия с центрами занятости и кадровыми агентствами, что позволяет учитывать актуальные запросы работодателей и интегрировать их в учебные программы. Таким образом, исследование вносит вклад в развитие теоретических и практических подходов к подготовке конкурентоспособных специалистов в сфере экономики, отвечающих вызовам современного рынка труда.

Высшее образование, конкурентоспособность, формирование, будущие экономисты, педагогическое условие, образовательный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/147247563

IDR: 147247563 | УДК: 378.44 | DOI: 10.14529/ped250106

Текст научной статьи Педагогические условия формирования конкурентоспособности будущих экономистов в условиях трансформации рынка труда и образовательного процесса вуза

Yu.V. Kazachenok, , Ural University of Technology, Chelyabinsk, Russia

Современная экономика характеризуется ускоренной технологической трансформацией, цифровизацией процессов и глобализацией, что приводит к значительным изменениям на рынке труда. Компании и организации все чаще предъявляют повышенные требования к профессиональным компетенциям специалистов, особенно в сфере экономики и бизнеса. Чтобы успешно адаптироваться к этим изменениям, будущим экономистам недостаточно владеть только теоретическими знаниями – они должны обладать широким спектром профессиональных и личностных компетенций, таких как способность к принятию эффективных решений, лидерские качества, навыки работы в условиях неопределенности и эффективное управление временем.

В этих условиях конкурентоспособность выпускников становится одним из ключевых факторов их успешного трудоустройства и карьерного роста. Образовательные учреждения должны пересматривать свои подходы к подготовке специалистов, обеспечивая не только передачу фундаментальных знаний, но и формирование гибких навыков, соответствующих запросам рынка труда [2, 3, 7, 11, 12].

Особую значимость приобретает необходимость разработки и внедрения педагогических условий, которые позволят вузам не только адаптировать свои образовательные программы к требованиям внешней среды, но и целенаправленно формировать конкурентоспособность студентов.

Таким образом, исследование процесса формирования конкурентоспособности будущих экономистов в образовательном процессе вуза и обоснование комплекса эффективных педагогических условий является актуальной задачей, которая имеет как теоретическую, так и практическую значимость для повышения качества подготовки востребованных и успешных специалистов в области экономики.

Проблема исследования заключается в недостаточной эффективности существующих подходов к формированию конкурентоспособности будущих экономистов в образовательном процессе вуза. Современные модели подготовки специалистов зачастую не полностью соответствуют стремительно меняющимся требованиям рынка труда, что приводит к разрыву между ожиданиями работодателей и уровнем профессиональных компетенций выпускников. В условиях цифровизации, глобализации и роста инновационных моделей бизнеса возрастает потребность в комплексных методиках и педагогических условиях, которые позволят будущим экономистам быть готовыми к эффективной профессиональной деятельности и успешной адаптации к динамичным условиям рынка труда.

Изучение научно-педагогических публикаций и образовательной практики профессиональных учебных заведений позволило выделить цель исследования: обоснование комплекса педагогических условий, обеспечивающих формирование у будущих экономистов конкурентоспособности в образовательном процессе вуза. Соответственно цели были сформулированы задачи:

-

1. Провести теоретический анализ философской, экономической и психолого-педагогической литературы по проблеме формирования конкурентоспособности студентов экономических направлений.

-

2. Уточнить структуру понятия «конкурентоспособность будущих экономистов» и определить его ключевые компоненты.

-

3. Определить и экспериментально апробировать педагогические условия, способствующие повышению конкурентоспособности студентов.

-

4. Оценить эффективность предложенных педагогических условий на основе результатов педагогических экспериментов.

Гипотеза исследования базировалась на предположении, что эффективность процесса формирования конкурентоспособности будущих экономистов в образовательной деятельности вуза существенно повышается при реализации комплекса педагогических условий, в котором:

-

– уточнена структура понятия «конкурентоспособность будущих экономистов»;

-

– разработана методика, включающая организационно-деятельностные игры, задания на развитие целеполагания, тайм-менеджмент, коммуникативную компетентность;

-

– построение содержания учебных занятий выстраивается на основе сотрудничества с центрами занятости и кадровыми агентствами.

Обзор литературы

В современных условиях глобализации и цифровизации экономики конкурентоспособность становится ключевым фактором, определяющим успех не только организаций, но и отдельных специалистов [1–4, 6, 8, 15, 22, 23]. В частности, для будущих экономистов важность конкурентоспособности на рынке труда нельзя переоценить, так как она непосредственно влияет на их трудоустройство, карьерный рост и профессиональное развитие. Поэтому обоснование необходимости развития конкурентоспособности у студентов экономических специальностей в процессе их обучения в вузах, а также способы решения этой проблемы являются важными задачами современного образования.

Осознание сути и структуры термина «конкурентоспособность будущих экономистов» помогает нам выявить условия ее эффективного формирования [7, 10–14]. Под конкурентоспособностью будущих экономистов мы понимаем интегративную характеристику личности, включающую в себя: 1) целостное единство мотивационного, когнитивного и операционального компонентов; 2) выражающую внутреннюю готовность выпускника к эффективной профессиональной деятельности, степень соответствия возможностей специалиста запросам работодателей; 3) способность к достижению профессионального успеха в конкурентной среде.

Перед тем как представить результаты опытно-экспериментальной работы, остановимся на разработанном нами комплексе педагогических условий формирования конкурентоспособности студентов экономических направлений в образовательном процессе вуза.

Выбор и обоснование комплекса педагогических условий формирования конкурентоспособности будущих экономистов были осуществлены на основе теоретического анализа научных исследований и эмпирических данных образовательной практики [3, 6, 8, 9, 11, 14–18].

Формирование конкурентоспособности у будущих экономистов требует четкого понимания того, что включает в себя этот процесс. Конкурентоспособность, в первую очередь, предполагает наличие у специалистов не только профессиональных знаний и навыков, но и личных качеств, таких как адаптивность, лидерские качества, способность к постоянному обучению и саморазвитию [1, 5, 10, 12, 20, 21]. В условиях динамично развивающегося рынка труда успешные экономисты должны быть готовы к постоянному совершенствованию своих компетенций и к эффективной коммуникации с коллегами и работодателями.

Первое педагогическое условие связано с уточнением структуры понятия «конкурентоспособность будущих экономистов». На основании анализа трудов в области педагогики, философии и психологии [1, 5, 10, 12, 14, 20, 21] было выявлено, что конкурентоспособность специалистов представляет собой интегративную характеристику, включающую мотивационный, когнитивный и операциональный компоненты. Мотивационный компонент включает в себя ресурсы, интеллектуальный и творческий потенциал, а также готовность к постоянному саморазвитию; когнитивный компонент охватывает интеллектуальную зрелость, широкий кругозор, гибкость мышления и способность к многовариантным оценкам происходящего; операциональный компонент отражает степень формирования когнитивных, мотивационных и личностных аспектов профессиональных и карьерных компетенций. Выделение структурных компонентов позволяет системно подойти к разработке образовательных программ, направленных на комплексное развитие личности будущего специалиста. Кроме того, четкое понимание компонентов конкурентоспособности позволяет построить изучаемый процесс ее формирования более эффективно и оптимизировать его.

Далее остановимся на втором педагогическом условии: разработке методики, включающей организационно-деятельностные игры, задания на развитие целеполагания, тайм-менеджмент и коммуникативную компетентность. Проведенный анализ научно-педагогической литературы и практического опыта позволил установить, что современный рынок труда предъявляет требования к умению выпускников работать в условиях неопределенности, эффективно ставить и достигать цели, управлять своим временем и коммуницировать с коллегами и партнерами. Методики активного обучения, такие как организационнодеятельностные игры и тренинги, способствуют развитию этих навыков, что подтверждается результатами практической апробации в образовательных учреждениях [3, 6, 8, 9, 11, 13, 15–18].

Как уже было сказано ранее, в условиях глобализации экономики и быстрого развития новых технологий рынок труда становится все более конкурентным [5, 9, 15, 19, 20]. Для подготовки высококвалифицированных экономистов, способных эффективно работать в условиях нестабильного и динамичного рынка труда, необходимо адаптировать образовательный процесс к реальным потребностям работодателей и требованиям внешней среды [5, 9, 15, 21, 22]. Анализ образовательных практик вузов показал, что включение реальных потребностей работодателей в учебный процесс позволяет сделать обучение более целевым и адаптивным к требованиям рынка труда. Сотрудничество с центрами занятости и кадровыми агентствами обеспечивает актуальную информацию о востребованных компетенциях и способствует формированию профессионального опыта у студентов. Это сотрудничество позволяет напрямую учитывать потребности рынка труда при построении учебных программ, а также развивать у студентов ключевые компетенции, востребованные работодателями.

Материалы и методы

Основные этапы исследования включали теоретико-поисковый, опытно-аналитический и заключительно-оценочный, на которых использовались методы теоретического анализа, педагогического эксперимента, тестирования и математической обработки данных.

Результаты и обсуждение

Далее представляем результаты опытноэкспериментальной работы по формированию конкурентоспособности выпускников вуза.

Перед началом исследования нами был проведен опрос относительно основных понятий нашей работы: «конкурентоспособность», «уровень конкурентоспособности», «условия, способствующие формированию конкурентоспособности будущих экономистов». В опросе приняли участие 187 студентов из трех вузов города Челябинска. Для анализа респондентов была собрана следующая информация:

-

40 % участников – студенты младших курсов (1–2-й курс),

-

35 % – студенты старших курсов (3–4-й курс),

-

25 % – магистранты и аспиранты.

Форма обучения:

-

80 % обучаются очно,

15 % – заочно,

-

5 % – дистанционно.

Большее число респондентов обучается по направлениям – экономика, экономическая безопасность, менеджмент. Студентам было предложено ответить на 11 вопросов, сгруппированных в пять тематических блоков. Результаты показали, что все опрошенные студенты признают важность формирования конкурентоспособности, хотя некоторые из них пока до конца не понимают сути понятия «конкурентоспособность». Наиболее часто встречавшиеся ответы включали следующие трактовки конкурентоспособности: «это способность человека конкурировать на рынке труда» и «это способность компании конкурировать на рынке и предоставлять услуги».

Реже упоминались такие определения, как «способность бороться за хорошую работу», «умение продемонстрировать свои навыки лучше других», «способность превзойти конкурента в определенных условиях» и «спокойное отношение к конкуренции».

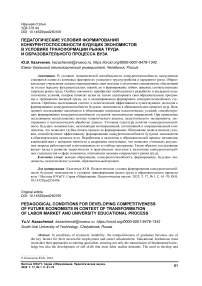

Для диагностики уровня конкурентоспособности студентов использовался блок психологических методик, включавший четыре теста. Первый тест – «Экспресс-диагностика личностной конкурентоспособности» (В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, Н.П. Фетискин), он позволил оценить ключевые критерии конкурентоспособности. Второй, «Тест оценки уровня конкурентоспособности личности» (Н.П. Лукашевич), включал утверждения, на основе которых студенты выбирали наиболее подходящие ответы. Третий тест, «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элес), оценивал личностную мотивацию и уровень страха перед неудачами, а четвертый тест, «Интеллектуальная лабильность» (Т.В. Козлова), анализировал способность студентов переключать внимание и быстро адаптироваться к новым задачам.

Этапы исследования были выстроены следующим образом.

На первом этапе – теоретико-поисковом – проводился всесторонний анализ методической и психолого-педагогической литературы, посвященной исследуемой проблеме. В этот период также был осуществлен констатирующий эксперимент для определения исходного уровня сформированности ключевых компетенций студентов. Для сбора и обработки данных использовался комплекс методов, включающий теоретический анализ, наблю- дение, проведение бесед, анкетирование и тестирование.

Второй этап – опытно-аналитический – был посвящен дальнейшему изучению процесса формирования научно-исследовательской культуры у студентов. На данном этапе были разработаны педагогические условия, способствующие повышению эффективности образовательного процесса. Особое внимание уделялось разработке и внедрению спецкурса, ориентированного на развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для успешной карьеры будущих экономистов. В ходе формирующего эксперимента применялись такие методы, как теоретическое моделирование, педагогический эксперимент, экспертные оценки и тестирование.

На заключительном (оценочном) этапе осуществлялась детальная обработка и анализ полученных данных, их систематизация и формулирование выводов. Важным направлением работы стало оформление научных результатов исследования. Основными методами этого этапа стали обобщение экспериментальных данных, структурирование материалов и математическая обработка информации, что позволило повысить объективность и достоверность выводов.

Результаты контрольного этапа эксперимента представлены в таблице и на рисунке. (Для выявления достоверных отличий был использован t-критерий Стьюдента).

Анализ результатов эксперимента, представленных в таблице, показывает, что внедрение разработанных педагогических условий и спецкурса положительно повлияло на

Результаты контрольного эксперимента

|

Методики (ЭГ) |

Критерии |

||||||

|

x |

σ |

ρ |

υ |

n |

Tt |

Tp |

|

|

Экспресс-диагностика личностной конкурентоспособности |

20,76 |

5,1 |

0,05 |

71 |

38 |

2,00 |

2,43 |

|

Тест оценки уровня конкурентоспособности личности |

105,18 |

18,8 |

0,05 |

71 |

38 |

2,00 |

2,48 |

|

Мотивация к избеганию неудач |

10,6 |

3,63 |

0,05 |

71 |

38 |

2,00 |

2,44 |

|

Интеллектуальная лабильность |

36,97 |

1,67 |

0,05 |

71 |

38 |

2,00 |

2,23 |

|

Методики (КГ) |

x |

σ |

ρ |

υ |

n |

Tt |

Tp |

|

Экспресс-диагностика личностной конкурентоспособности |

17,4 |

6,6 |

0,05 |

71 |

38 |

2,00 |

2,43 |

|

Тест оценки уровня конкурентоспособности личности |

93,56 |

20,97 |

0,05 |

71 |

38 |

2,00 |

2,48 |

|

Мотивация к избеганию неудач |

12,7 |

3,73 |

0,05 |

71 |

38 |

2,00 |

2,44 |

|

Интеллектуальная лабильность |

36 |

1,77 |

0,05 |

71 |

38 |

2,00 |

2,23 |

Гистограмма уровней сформированности конкурентоспособности по результатам контрольного эксперимента

формирование конкурентоспособности у студентов экспериментальной группы. Во всех методиках расчетные значения t-критерия превысили критическое значение, что подтверждает статистическую значимость полученных различий. Также статистические данные таблицы свидетельствуют о достоверных отличиях в экспериментальной и контрольной группах на момент окончания эксперимента. Поскольку показатели конкурентоспособности в экспериментальной группе выше, то данный факт может служить доказательством эффективности предложенного нами комплекса педагогических условий.

На рисунке представлена гистограмма, демонстрирующая изменения в уровнях конкурентоспособности студентов экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп по результатам контрольного этапа эксперимента.

Как видно на рисунке, в экспериментальной группе наблюдается значительное увеличение числа студентов с высоким уровнем конкурентоспособности. В КГ также зафиксировано некоторое повышение числа студентов с высоким уровнем конкурентоспособности, однако темпы прироста значительно уступают показателям ЭГ. Кроме того, произошло снижение доли студентов с низким уровнем конкурентоспособности. Разница между группами по итогам эксперимента была подтверждена методами статистического анализа, а именно применением t-критерия Стьюдента. Поэтому произошедшие в группах изменения не могут быть объяснены случайными обстоятельствами, а являются результатом реализации комплекса предложенных педагогических условий. Согласно статистическим и опытноэкспериментальным данным, можно сделать вывод об эффективности экспериментальной работы.

Таким образом, в процессе научно-исследовательской работы нами:

-

1) уточнена структура понятия «конкурентоспособность будущих экономистов», включающая мотивационный, когнитивный и операциональный компоненты, что позволяет глубже понять процесс ее формирования;

-

2) обоснованы и реализованы педагогические условия, способствующие эффективному формированию конкурентоспособности будущих экономистов в образовательном процессе вуза;

-

3) включен в образовательный процесс механизм взаимодействия с центрами занятости и кадровыми агентствами, что позволяет учитывать актуальные запросы работодателей и интегрировать их в учебные программы.

Выводы

Подводя итоги, еще раз подчеркнем важность формирования конкурентоспособности у будущих экономистов в условиях современных изменений на рынке труда, связанных с технологической трансформацией, цифровизацией и глобализацией. Для успешной адаптации к этим вызовам выпускники должны обладать не только теоретическими знаниями, но и развитыми профессиональными и личностными компетенциями, такими как лидерские качества, способность принимать решения, работать в условиях неопределенности и управлять временем. Поэтому возникает необходимость пересмотра подходов к подготовке специалистов в вузах, что включает внедрение гибких методик обучения, направленных на развитие этих компетенций.

Для повышения конкурентоспособности студентов необходимо создавать педагогические условия, которые помогут интегрировать знания и навыки, соответствующие запросам рынка труда. Важными аспектами таких условий являются сотрудничество с центрами занятости и кадровыми агентствами, а также использование активных методов обучения, таких как организационно-деятельностные игры, тренинги и задания на развитие целеполагания.

В результате опытно-экспериментальной работы, направленной на формирование конкурентоспособности выпускников вузов, были получены убедительные доказательства эффективности предложенного комплекса педагогических условий. Педагогический эксперимент включал несколько этапов: теоретикопоисковый, опытно-аналитический и оценочный, что позволило получить объективные данные о процессе формирования конкурен- тоспособности студентов. Результаты эксперимента, представленные в статье, показывают, что в экспериментальной группе значительно увеличился процент студентов с высоким уровнем конкурентоспособности, в отличие от контрольной группы, где изменения были менее выражены. Статистический анализ, проведенный с использованием t-критерия Стьюдента, подтвердил достоверность различий между группами, что служит доказательством эффективности примененных педагогических условий.

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение предложенных педагогических условий значительно повысило уровень конкурентоспособности студентов, подтверждая гипотезу исследования.

Для дальнейшей работы над темой исследования можно наметить несколько направлений дальнейшей работы. Это проведение дополнительных исследований для определения ключевых компетенций, необходимых будущим экономистам в условиях изменяющегося рынка труда; оценка текущих образовательных программ на их соответствие рыночным требованиям; создание и внедрение новых программ обучения, акцентирующих внимание на практической подготовке студентов, включая стажировки и проекты с реальными заказчиками и т. д.

Результаты исследований могут быть использованы для формирования государственно-образовательной политики, направленной на улучшение качества высшего образования и вовлеченность работодателей в процесс подготовки специалистов.

Список литературы Педагогические условия формирования конкурентоспособности будущих экономистов в условиях трансформации рынка труда и образовательного процесса вуза

- Аксиологические проблемы гуманистических основ нравственности и морального поведения современного поколения / Ю.В. Казаченок, Л.В. Ещеркина, Е.А. Скачкова и др. // Управление в современных системах. – 2021. – № 1 (29). – С. 13–20. DOI: 10.24411/2311-1313-2021-129-13-20

- Апенько, С.Н. Компетентностный подход к реализации стратегических проектов трансформации университетов / С.Н. Апенько, А.Г. Бреусова, Н.П. Лещенко // Вестник ОмГУ. Серия «Экономика». – 2024. – № 2. – С. 56–65. – https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyypodhod-k-realizatsii-strategicheskih-proektov-transformatsii-universitetov (дата обращения: 26.11.2024).

- Атрошенко, О.А. Компетентностный подход в образовании / О.А. Антрошенко // Теория и практика соврем. науки. – 2018. – № 8 (38). – С. 114–117.

- Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко, – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. – 672 с.

- Булгакова, М.В. Возрастные особенности студенчества: психолого-педагогические аспекты исследования / М.В. Булгакова, Ю.В. Казаченок // Вестник Юж.-Урал. проф. ин-та. – 2014. – № 2 (14). – С. 26–35.

- Ещеркина, Л.В. К вопросу педагогики безопасности: конкурентоспособность выпускника вуза как социальный фактор формирования жизненного опыта безопасного существования личности / Л.В. Ещеркина, Ю.В. Казаченок // Управление в современных системах: сб. тр. VIII Всерос. науч.-практ. конференции науч., науч.-пед. работников и аспирантов. – Челябинск: Юж.-Урал. ин-т управления и экономики, 2018. – С. 43–54.

- Зеер, Э.Ф. Компетентностный подход к образованию / Э.Ф. Зеер // Образование и наука. – 2005. – № 3. – С. 27–35.

- Казаченок, Ю.В. К вопросу о фактах конкурентоспособности будущих экономистов / Ю.В. Казаченок // НАУКА ЮУрГУ: материалы 66-й науч. конф. (электрон. ресурс). – Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2014. – С. 726–729.

- Казаченок, Ю.В. Построение содержания учебных занятий на основе сотрудничества со структурами занятости как педагогическое условие формирования конкурентоспособности выпускника вуза / Ю.В. Казаченок // Вестник Юж.-Урал. гос. ун.та. Серия «Образование. Пед. науки». – 2012. – № 14. – С. 76–79.

- Казаченок, Ю.В. Формирование культуры конкурентных отношений будущих экономистов: дис. … канд. пед. наук / Ю.В. Казаченок. – Челябинск, 2016. – 238 с.

- Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / М.Г. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – 2-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2005. – 176 с.

- Мардахаев, Л.В. Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л.В. Мардахаев. – М.: Академия, 2002. – 368 с.

- Полонский, В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – М.: Высш. шк., 2004. – 512 с.

- Приходченко, Е.И. Деятельностный подход в обучении / Е.И. Приходченко, А.С. Кузьмичева, Н.И. Мотузенко // Вестник Донец. пед. ин-та. – 2017. – № 2. – С. 22–27.

- Hansen-Thomas, H. I Do Not Feel I Am Properly Trained to Help Them! Rural Teachers’ Perceptions of Challenges and Needs with English-Language Learners / H. Hansen-Thomas // Professional Development in Education. – 2016. – Vol. 42. – No. 2. – P. 308–324.

- Ignatovich, E. Civil Society, Social Change, and a New Popular Education in Russia / E. Ignatovich // International Review of Education. – 2021. – Vol. 67. – P. 917–919.

- Köppel, P. Konflikte und Synergien in Multikulturellen Teams: Virtuelle und Face-to-Face Kooperation / P. Köppel. – Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2008. – 355 p. – http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8350-5523-0 (дата обращения: 26.11.2024).

- Kotlyarova, I.O. Educational Imitation of Basic Job Function Using the Knowledge of English among Technical Major Students / I.O. Kotlyarova, A.D. Chuvashova // International Journal of Instruction. – 2020. – Vol. 14, No. 1. – P. 303–324.

- Laal, M. Continuing Education; Lifelong Learning / M. Laal, A. Laal, A. Aliramaei // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2014. – No. 116. – P. 4052–4056.

- Mason, R. Learning Technologies for Adult Continuing Education / R. Mason // Studies in Continuing Education. – 2006. – Vol. 28. – No. 2. – P. 121–133.

- Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. – London: Sage, 1992. – 211 p.

- Technology Integration in Service-Learning Pedagogy: A Holistic Framework / M. Salam, D.N.A. Iskandar, D.H.A. Ibrahim et al. // Telematics and Informatics. – 2019. – Vol. 38. – P. 257–273.

- Zaghloul, H. Educational Media and Educational Technology within Specific Education in Egypt and KSA: Challenges and Prospects for Development / H. Zaghloul, M. Rabeh // The Education and Science Journal. – 2020. – Vol. 22 (1) – P. 170–192.