Пейзаж в творчестве художников Урала 1960-1970-х годов

Автор: Ковтун Ольга Автономовна, Кондакова Екатерина Николаевна

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 3 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представители гуманитарных наук отмечают в современном мире, наряду с глобальным кризисом культуры, кризис идентичности человека, связанный с разрушением традиционной системы ценностей. Потребность в определении идентичности, а также активное включение уральского искусства в мировой художественный процесс актуализирует изучение региональных пейзажных школ 1960-1970-х годов, которые аккумулируют философские концепты русской культуры. Пейзажные школы 1960-1970-х годов стали как предвестием перемен в отечественном искусстве, так и стимулом к выявлению черт уральской общности в творчестве уральских художников в контексте общесоюзного искусства указанного времени. Статья посвящена анализу развития пейзажного жанра на примере произведений художников Урала 1960-1970-х годов, представленных в музейных собраниях Урала, и выявлению стилевых особенностей и своеобразия уральской пейзажной живописи. Методологической базой в данной статье является комплексный подход, позволяющий рассмотреть пейзаж Урала как целостное, динамичное, развивающееся явление. Культурно-исторический подход позволил интерпретировать тему национального пейзажа в творчестве уральских художников и его значительную роль в формировании ментальности и творческой личности художника. Методы искусствоведческого анализа: формально-стилистический, иконологический и сравнительно-стилистический позволили выявить стилевые и образно-художественные черты уральского пейзажа. В статье обосновывается и конкретизируется значимость пейзажного жанра для художественной жизни уральского региона в 1960-1970-х годов и его роль в формировании концепта образа Урала в общесоюзном художественном процессе указанного времени, когда были созданы классические произведения новой стилистики.

Пейзажный жанр, уральская пейзажная живопись, суровый стиль, идентичность, региональная культура, ментальность

Короткий адрес: https://sciup.org/147243999

IDR: 147243999 | УДК: 7.032.6:73.03:7.025.5“652” | DOI: 10.14529/ssh240307

Текст научной статьи Пейзаж в творчестве художников Урала 1960-1970-х годов

Наряду с глобальным кризисом культуры в современном мире представители гуманитарных наук отмечают кризис идентичности человека, связанный с разрушением традиционной системы ценностей. Потребность в определении собственной и культурной идентичности, а также активное включение уральского искусства в мировой художественный процесс актуализируют изучение отечественной реалистической традиции, которая наиболее полно реализуется в пейзажном жанре, который аккумулирует философские концепты русской культуры. Пейзажные школы 1960–1970-х годов стали как предвестием перемен в отечественном искусстве, так и стимулом обращения к региональным художественным практикам российских регионов и анализу изобразительного искусства Урала.

Актуальность изучения пейзажного жанра в творчестве уральских художников 1960–1970-х годов определяется тем, что осмысление художественного своеобразия искусства уральского региона начинается в шестидесятые годы, что обусловлено новым этапом развития отечественного искусства, связанным с поколением «суровых», для которых было характерно неприятие стереотипов и норм в искусстве, которые потеряли жизненную подлинность [1, с. 9–10]. Процесс демократизации способствовал развитию искусства регионов, росту национальных культур и актуализации нестоличных художественных школ. Кроме того, анализ уральской культуры как региональной способствовал выявлению черт местной специфики творчества уральских художников в общесоюзном искусстве с позиций анализа столичных и провинциальных взаимовлияний.

Анализ каталогов зональных художественных выставок, которые регулярно проводятся в уральском регионе с шестидесятых годов двадцатого века, дает основание исследователям отметить доминирование пейзажного жанра по сравнению с другими жанрами изобразительного искусства, представленными на выставках. Материалы республиканских, зональных художественных выставок 1960–1970-х годов показывают, что при всем тематическом многообразии уральского пейзажа можно выделить жанрово-стилистическое предпочтение природного пейзажа, в котором наиболее полно реализуется специфика уральского менталитета, что обусловлено географией края, «метафизикой места». В пейзажной живописи уральских художников шестидесятых годов проявляются в основном две тенденции: с одной стороны, развитие традиции русского лирического пейзажа, основанного на натурном этюде, с другой стороны, мо-нументализация образа природы Урала, создание картины-пейзажа, подчеркивающей эпический величественный образ природы Урала [2, с. 82].

Цель данной статьи – выявить художественное своеобразие пейзажного жанра Урала 1960– 1970–х годов, показать своеобразие стилевых и определенных региональных особенностей пейзажного жанра в творчестве ведущих уральских художников в контексте влияния традиций русского реалистического пейзажа и «сурового стиля», его роль в формировании образа уральской природы.

Обзор литературы

Характер творчества русских художников-пейзажистов второй половины XIX века нашел отражение в работах А. Н. Бенуа и И. Э. Грабаря. А. А. Федоров-Давыдов, создатель фундаментальных исследований по истории русской и советской пейзажной живописи, в своих работах уделяет большое внимание истории становления и развития русской пейзажной живописи XIX – начала XX века, которые он связывает с именами А. Саврасова, В. Поленова, В. Васнецова, А. Куинджи, И. Левитана, А. Серова и К. Коровина. В своей монографии «Советский пейзаж» (1958) А. Федоров-Давыдов рассмотрел историю развития пейзажной живописи в СССР до 1950-х годов, но период становления пейзажного жанра 1960–1970-х годов в трудах создателя фундаментальных исследований по истории русской и советской живописи не освещался [3, c. 61].

Фундаментальный труд В. С. Манина «Пейзаж. Русская живопись» посвящен истории развития русского пейзажа, в котором он в том числе подчеркивает изменение пейзажного образа в творчестве художника под влиянием национального природного ландшафта [4]. В трудах К. Г. Богемской [5], В. Д. Леняшина [6], О. Р. Никулиной, В. Н. Стасевича, Г. К. Черлинка [7] рассматривается история пейзажного жанра в истории искусства на разных этапах исторического развития.

Пейзажному жанру и его роли в создании живописной школы на Урале включая период 1960–1970-х годов посвящены работы Г. В. Голынец, С. В. Голы-нец [8], Т. А. Мамыкиной, Г. С. Трифоновой [9].

Изучению этнокультурного своеобразия пейзажного жанра, архетипических оснований художественной образности пейзажа, выделению местных школ по своеобразию стилевых признаков посвящены исследования А. А. Каменского, Е. С. Мед-ковой, Л. И. Нехвядович, Т. М. Степанской. Тема синтеза русского национального пейзажа и современного искусства, а также влияния на дальнейшее развитие пейзажного жанра в отечественной живописи XX века остается актуальной и подлежит дальнейшему исследованию.

Методы исследования

Ведущим в анализе уральского пейзажа является комплексный подход, позволяющий рассмотреть пейзаж Урала как целостное, динамичное, развивающееся явление. В процессе исследования были использованы методы искусствоведческого ана- лиза – формально-стилистический, иконологический и сравнительно-стилистический, что позволило выявить стилевые и образно-художественные черты уральского пейзажа. Культурно-исторический подход позволил интерпретировать художественные произведения и прийти к пониманию художественного процесса с точки зрения особенностей региональной культуры и истории ментальности.

Результаты и дискуссия

В статье рассмотрены произведения пейзажной живописи ведущих художников Урала – Мосина Геннадия Сидоровича (1930–1982), Метелева Германа Селиверстовича (1938–2006), Неясова Василия Андреевича (1926–1984), Бубнова Владимира Васильевича (1930–2013), Кучмы Ивана Афанасьевича (1930–2007), Болотских Ивана Егоровича (1933–2012), Домашникова Бориса Федоровича (1924–2003), Бурзянцева Александра Даниловича (1928–1997), работы которых иллюстрируют развитие тенденций в пейзажной живописи Урала 1960–70-х годов.

Творчество этих художников было связано с художественной жизнью Свердловска, Челябинска, Уфы в шестидесятые годы двадцатого века. Художественная среда каждого из указанных центров, несмотря на общие черты, имела характерные особенности и своего рода специализацию в том или ином виде изобразительного искусства, что позволяет выделить своеобразие стилевых признаков не только региона, но и отдельной уральской области.

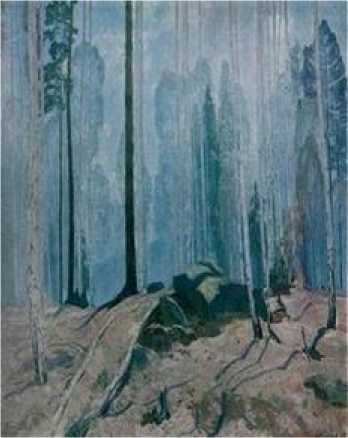

Уральская пейзажная живопись 1960–70-х годов коррелировала с принципами советской живописи и развивается в двух направлениях, одни художники продолжают традиции русского национального пейзажа реалистической школы живописи, другие выбирают традицию русского импрессионизма, обогащенную пластическими идеями «сурового стиля». Пластический язык сурового стиля с его лаконичностью форм, обобщенностью, крупными планами, экспрессией художественной формы оказался особенно созвучен творчеству свердловских художников, как в полотнах на историко-революционную тему, так и в пейзажах Евгения Гудина, Геннадия Метелева, Николая Чеснокова. Стилистические черты регионального сурового стиля наиболее ярко проявились в пейзажах свердловского художника Геннадия Сидоровича Мосина. Творчество Г. Мосина приходится именно на период формирования «сурового стиля». Художник нашел точную пластическую форму для передачи величественной красоты уральской природы . Реализация пластического языка сурового стиля очевидна в пейзаже, написанном в шестидесятые годы «Пейзаж с горами» (1963). В семидесятые годы черты сурового стиля в творчестве Г. Мосина трансформируются и остаются в пластическом решении композиции, обогащенном декоративным решением формы и поэтической метафорой образа уральской природы «Кот Матфей» (1978). Образ уральской весны создают пейзажи «Март»

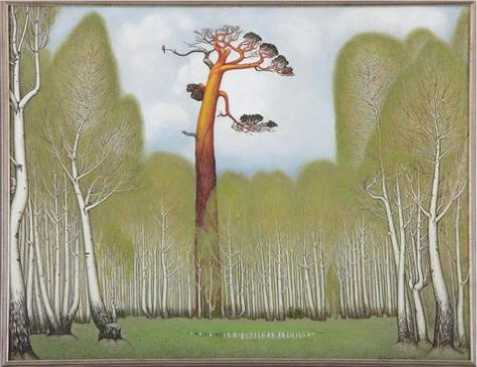

(1974) и «Весна» (1970). Пейзажный образ в картине «Весна» (рис. 1), по словам искусствоведа Г. С. Го-лынца, «…зрительно конкретен и в то же время не реален. Это пейзаж-иносказание об обновлении природы, о деревьях, имеющих, как и люди, свою судьбу» [10, с.79].

Рис. 1. Г. С. Мосин. Весна, 1972. х., м., 80x100.

Пермский государственный художественный музей Fig. 1. G. S. Mosin. Spring, 1972. Oil on canvas, 80x100. Perm State Art Museum

Ведущая тенденция в живописном осмыслении образа природы Урала в шестидесятые годы – развитие темы русского реалистического пейзажа. Среди приверженцев традиции русского лирического пейзажа, основанного на принципах «Союза русских художников» с опорой на пленэрное видение природы, можно назвать наиболее определившихся челябинских художников: Болотских Ивана Егоровича, Неясова Василия Андреевича, Кучму Ивана Афанасьевича, а также уфимских художников Домашникова Бориса Федоровича, Бурзянцева Александра Даниловича.

На Урале наследником традиции мастеров «Союза русских художников» был Леонард Тур-жанский, который продолжил традиции лирического пейзажа и обогатил его новыми живописнопластическими приемами. Интерпретация традиции русского лирического пейзажа реализована в пейзажах В. А. Неясова «На реке Нязе» (1962), И. А. Кучмы «После грозы» (1975).

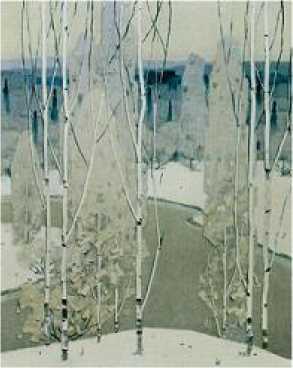

Пленэрное переживание природы отличает пейзажи И. Е. Болотских «Грачи прилетели» (1978), «Весна» (1979). Особенно удалась художнику тонкая тональная и цветовая разработка холодного синего цвета от светло-голубого к насыщенному синему с учетом освещенности в картине с символическим названием «Грачи прилетели» (рис. 2).

Наряду с «традиционалистами», которые развивали принципы русского реалистического пейзажа, возник новый вид пейзажа, который, по мнению Манина, освоил пластические идеи и мировоззрение «сурового стиля» и соединил черты обоих течений [11]. Этот синтез отличает пейзаж челябинского художника В. В. Бубнова «Озеро Тургояк» (1970). Отголоски сурового стиля проявляются в сумрачности пейзажа с ограниченной цветовой гаммой с использованием насыщенных сине-зеленых, жемчужно-серых цветов.

Рис. 2. И. Е. Болотских. Грачи прилетели, 1978. х., м. 111х69.

Магнитогорская картинная галерея

Fig. 2. I. E. Bolotskikh. The Rooks have Returned, 1978.

Oil on canvas. 111х69. Magnitogorsk Picture Gallery

В шестидесятые годы пейзаж обогащается новыми мотивами и темами, возрастает значение индустриальной темы в пейзажной живописи. Со второй половины 1950-х годов в творчестве уральских художников появляется новая тема, связанная с освоением целинных земель. Теме освоения целинных земель посвящены графические циклы челябинского художника Михаила Ивановича Ткачева (1913–1995), в которых он выразил дух времени и его стиль [12, с. 33–37]. В заключительной серии «На целинных землях» (1965–1969) художник обратился к технике монотипии, которая привлекла его мягкостью тональных переходов и возможностью выразить лирическое свойство своего мироощущения, а также образное «авторское видение». Целинная серия художника включает как чисто пейзажные, так и жанровые работы, которые можно определить как «жанр-пейзаж», но в них доминирует пейзажный мотив, созвучный душевному состоянию человека [13, с. 132]. Все листы серии объединяет постоянно меняющееся и четко организованное «структурно пространство, цветом, тоном, лирическим настроением и гармонией человека и природы».

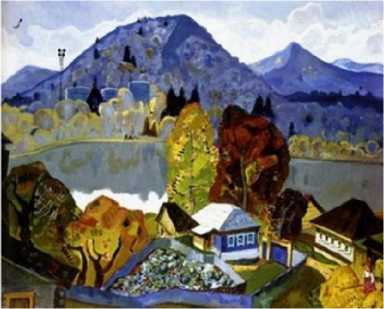

Лирическим характером и удивительным чувством гармонии отмечена работа художника «Осень» (рис. 3).

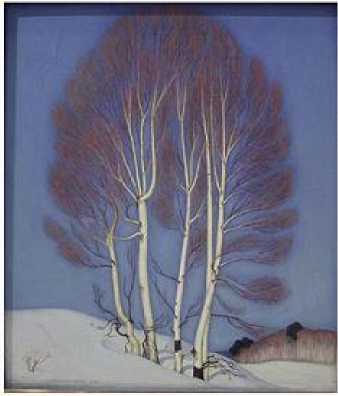

В семидесятые годы М. И. Ткачев обращается к чистому пейзажу. Образ родной природы, запечатленный в облике тонких берез, воплотил- ся в пейзажной серии «Березы России». Тонко и лирично художник передает оттенки переходного состояния природы и тончайшие нюансы световоздушной среды в работах «Ранний снег» (рис. 4) и «Грачиная песня» (1970). Графические серии М. И. Ткачева, посвященные образу природы Урала, одухотворены лирическим чувством художника.

Рис. 3. М. И. Ткачев Осень, 1959. монотипия. 46х 32.

Челябинский государственный музей изобразительных искусств

Fig. 3. M. I. Tkachev. Autumn, 1959. Monotype. 46х 32. Chelyabinsk of the State Museum of Fine Arts

Рис. 4. М. И. Ткачев. Ранний снег, 1970. Монотипия, 54х45.

Собственность автора

Fig.4. M. I. Tkachev. Early Snow, 1970. Monotype. 54х45

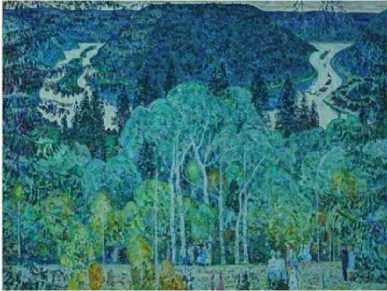

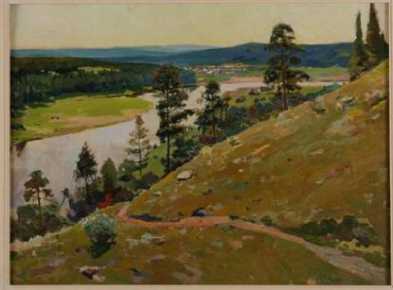

Во второй половине 1960-х годов происходит усиление местных региональных центров и в советской живописи появляется понятие местной пейзажной школы. В 1960-е годы пейзаж становится ведущим в творчестве уфимских художников. Художественная критика отмечает особое пейзажное видение и «эмоциональный принцип построения пейзажного образа» в работах художников Бориса Федоровича Домашникова (1924–2003) и Бурзянце-ва Александра Даниловича (1928–1997) [14, с. 53– 56]. Лирический пейзаж получил новое современное содержание и обогатился новыми мотивами в работах уфимских художников. Самым известным среди уфимских пейзажистов стал Б. Ф. До-машников. В конце пятидесятых годов художник отказывается от передачи световоздушной среды и трехплановой системы построения пространства и «…привносит в живопись стилизацию объектов пейзажа и условность в решении пейзажного пространства» [14]. Главным мотивом пейзажей художника становится жизнь маленьких уральских городков, окраин, поселков, околиц, окруженных отрогами горных хребтов Таганая и Зюраткуля, в которых каждый прозаический мотив одухотворен лирическим чувством художника «Город. Сат-ка» (1958), «Миньяр. Хмуро» (1960), «Городок в горах» (1963). В конце 1960 – начале 1970-х годов в советской живописи усиливается романтическая тенденция, увлечение традиционным народным искусством и фольклором [15, с. 44]. А. Д. Бурзян-цев пишет виды уральских городков, где конкретный мотив эстетизируется в фольклорном ключе и усиливается декоративная звучность цвета, насыщенная синими, коричневыми, изумрудными оттенками «На Кара-Идели» (рис. 5).

Рис. 5. А. Д. Бурзянцев. На Кара-Идели, 1974. х., м. Башкирский государственный художественный музей им. М. В. Нестерова

Fig. 5. A. D. Burzyantsev. On Kara-Ideli, 1974. Oil on canvas. 105х135. The Collection of the State Bashkir Art

Фольклорная интонация звучит и в творчестве Б. Ф. Домашникова семидесятых годов. Усиливается декоративность и романтизация образа уральской природы на основе обобщения характерных черт природы горного Урала. Образ уральской природы предстает как некая метафора таинственного былинного острова в окружении темных силуэтов елей в пейзаже «Уральский сказ» (рис. 6).

Композиция пейзажа с очень высоким горизонтом и синтезом плоскостного и глубинного пространственных планов, контрастами масшта- бов, ритмов и тональными переходами от насыщенного сине-зеленого к изумрудно-фиолетовому приобретает мифопоэтическое содержание.

Рис. 6. Б. Ф. Домашников Уральский сказ, 1974. 120х 155. Башкирский государственный художественный музей им. М. В. Нестерова

Fig. 6. B. F. Domashnikov. Ural Tale, 1974. Oil on canvas. 120х 155. The Collection of the State Bashkir Art Museum.

The Bashkir Nesterov State Art Museum

Творчество художников уральских культурных центров Свердловска, Челябинска и Уфы, известных в искусстве Урала и страны, при всем разнообразии творческого пути и авторских почерков характеризуется общим характером и составляют некую «уральскую общность» в образном и в пространственно-стилевом мышлении и воплощении образа природы Урала. Одним из признаков национальной художественной школы является наличие общих мотивов, стабильность композиционных схем, общий характер колорита и ведущая роль пейзажа в формировании ментальности художника [16, с. 241]. В пейзажах уральских художников можно наблюдать повторяемость мотивов с изображением высокого крутого спуска к реке на первом плане картины и силуэтами редких деревьев, которые подчеркивают высоту и крутизну берега, и обобщенные до предела синеющие на горизонте силуэты гор: В. А. Неясов «На реке Нязе» (рис. 7), Н. Г. Чесноков «Серый день на Койве» (рис. 8).

Начиная с А. К. Саврасова художников-пейзажистов волнует образ русской весны. Образ ранней весны – постоянный мотив в творчестве уральских художников И. Е. Болотских «Грачи прилетели» (1978), «Весна» (1979), Г. С. Мосин «Март» (рис. 9), А. Д. Бурзянцев «Половодье» (1964). Энергия роста, пробуждения, движения природы подчеркнуты в картинах художников прямоугольным форматом холста с доминантой вертикали и ажурным кружевом ветвей деревьев. Внимание художников сосредоточено на передаче световоздушной среды, вибрации воздуха и голубых, синих и фиолетовых теней. В самих названиях работ уточняются оттенки настроения. Работа свердловского художника Николая Чеснокова «Голубая весна» (рис. 10), вероятно, навеяна известной картиной В. Н. Бакшеева «Голубая весна» (1930), но если Бакшеев изобража- ет природу центральной России, то Н. Чесноков создает образ уральской весны и вносит в образный строй картины характерные черты природы горного Урала, иное восприятие и решение художественного пространства картины, которое является частью мироощущения художника и обусловлено «метафизикой места».

Рис. 7. В. А. Неясов. На реке Нязе, 1962, к.,м. 60х80.

Челябинский государственный музей изобразительных искусств

Fig. 7. V. A. Neyasov. On the River Nyaz, 1962. Oil on canvas. 60х80. Chelyabinsk of the State Museum of Fine Arts

Рис. 8. Н. Г. Чесноков. Серый день на Койве, 1980. х., м. 51х60

Fig. 8. N. G. Chesnokov. A Gray Day on the Koiva River, 1980. Oil on canvas. 51х60

Рис. 9. Г. С. Мосин Март, 1974. 52х40. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Fig. 9. G. S. Mosin. March, 1974. Oil on canvas. 52х40.

Yekaterinburg Museum of Fine Arts

Рис. 10. Н. Г. Чесноков. Голубая весна, 1977. Х., м. 97х112.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Fig. 10. N. G. Chesnokov. Blue Spring, 1977. Oil on canvas. 97х112.Yekaterinburg Museum of Fine Arts

Выводы

В результате проведенного искусствоведческого анализа пейзажной живописи Урала, на примере произведений ведущих художников Урала 1960– 1970-х годов, представленных в музейных собраниях Урала, обозначены основные тенденции развития пейзажной живописи Урала, характерные стилевые и образно-художественные особенности и высокий уровень мастерства уральских пейзажистов, работавших в 1960–1970-х годах.

Стилистический анализ произведений пейзажной живописи Урала 1960–1970-х годов показывает преемственность традиций русского реалистического пейзажа, заложенных И. Левитаном и через Л. Тур-жанского нашедших продолжение в творчестве ведущих уральских художников. С другой стороны, можно отметить не только развитие принципов «традиционалистов», но и создание пейзажного образа, обогащенного пластикой «сурового стиля», новыми мотивами и темами, характерными для советской пейзажной живописи 1960–1970-х годах.

Результаты проведенного исследования позволяют говорить не только о причастности уральских мастеров пейзажа исследуемого периода к национальной русской художественной школе, но и о проявлениях региональной традиции в их творчестве.

Своеобразие же региональных особенностей природного пейзажа в творчестве уральских художников периода 1960–70-х годов, обусловлено географией края, положением в центре Евразийского пространства, общественно-историческими и общекультурными факторами. При всем многообразии почерков уральских художников их объединяет местная специфика, условная стилевая общность, обусловленная отбором общих типических мотивов и тем в творчестве:

-

- выбор времени года в пейзаже, особый интерес художников к переходным состояниям природы, передаче различных моментов солнечного освещения и воздушной среды (весна, лето, осень), обусловленный личным впечатлением и переживаниями художников, и «уральским» характером;

-

- использование общих типических мотивов и композиционных схем (торжественная многоплановая композиция), обусловленных природногеографическими факторами;

-

- общность колорита (ограниченная цветовая гамма с преобладанием холодных сине-голубых, зеленых насыщенных тонов), восприятие и организация пейзажного пространства с многоплановой перспективой уральских гор на горизонте, что обусловлено менталитетом уральцев, особенностями уральской природы, что порождает иное миропонимание, отражающееся в пейзажных работах уральских художников;

-

- преобладание пленэрного видения пейзажа с опорой на натурные впечатления, обогащенные пластическими идеями «сурового» стиля, влияние которого прослеживается в творчестве ведущих уральских художников.

Процесс трансформации стереотипа периферийного искусства в топос духовного возрождения можно рассматривать в качестве регионального признака уральского искусства пейзажа 1960– 1970-х годов.

Список литературы Пейзаж в творчестве художников Урала 1960-1970-х годов

- Морозов, А. И. Поколения молодых: Живопись советских художников 1960–1980-х годов / А. И. Морозов. – М.: Советский художник, 1989. – 256 с.

- Байнов, Л. П. Художники Челябинска / Л. П. Байнов. – Челябинск: Южно-Уральское книжное изд-во, 1979. – 165 с.

- Федоров-Давыдов, А. А. Советский пейзаж: монография / А. А. Федоров-Давыдов. – М.: Искусство, 1958. – 118 с.

- Манин, В. С. Русская живопись XX века: в 3 т. / В. С. Манин. – СПб.: Аврора, 2007. – 3 т. – 415 с.

- Богемская, К. Г. История жанров. Пейзаж / К. Г. Богемская. – М.: Аст-Пресс: Галарт, 2002. – 254 с.

- Леняшин, В. А. Дорога и путь в живописи XIΧ–XX вв. / В. А. Леняшин // Дорога в русском искусстве ; ред. А. Лакс. – СПб, 2004. – С. 7–11.

- Черлинка, Г. К. Пейзаж в советской живописи / Г. К. Черлинка. – М.: Знание, 1984. – 56 с.

- Голынец, Г. В. О региональных особенностях уральского искусства / Г. В. Голынец, С. В. Голынец // Литература Урала: История и современность: сбор-ник статей. – Екатеринбург, 2006. – С. 48–53.

- Трифонова, Г. С. Художественная культура Урала (1900–1980-е гг.). Художественная среда. Музей. Художники: монография / Г. С. Трифонова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. – 271 с.

- Голынец, Г. В. Мосин. Живопись. Графика / Г. В. Голынец, С. В. Голынец. – М.: Наше наследие, 1995. – 79 с.

- Манин, В. С. Русская пейзажная живопись / В. С. Манин. – М.: Белый город, 2000. – 631 с.

- Трифонова, Г. С. Михаил Иванович Ткачев. Дорогами жизни и искусства: монография к 100-летию со дня рождения художника / Г. С. Трифонова. – Челябинск: Книга, 2013. – 191 с.

- Байнов, Л. П. Художники Челябинска / Л. П. Байнов. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1979.

- Капина, Т. Н. «Рационализм» в пейзажной живописи «шестидесятников» как один из принципов построения художественного образа / Т. Н. Капина // Искусство Евразии. – 2018. – № 3 (10). – С. 48–58. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ratsio nalizm-v-peyzazhnoy-zhivopisi-shestidesyatnikov-kak-odin-iz-printsipov-postroeniya-hudozhestvennogo-obraza (дата обращения: 24.04.2024).

- Никулина, О. Р. Природа глазами художника: Проблемы развития современной пейзажной живописи / О. Р. Никулина. – М.: Советский художник, 1982. – 175 с. 16. Степанская, Т. М. О единстве этнографического, исторического и художественного пространства / Т. М. Степанская // Известия Алтайского государственного университета. – 2010. – № 2 – 2. – С. 240–242.