Пеплы 2017 года с вулканов Ключевского и Камбального: сравнительный минералого-геохимический анализ

Автор: Силаев В.И., Карпов Г.А., Киселва Д.В., Вергасова Л.П., Макеев Б.А., Тарасов К.В., Хазов А.Ф.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Петрология, вулканология

Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты сравнительных минералого-геохимических исследований материала пеплов вулканов Ключевского и Камбального, практически одновременно извергавшихся на Камчатке в марте-апреле 2017 г. Определены химический, фазовый, нормативно-минеральный и микроэлементный составы вещества. Проанализирован состав водных вытяжек из пеплов. По комплексу данных сделан вывод о том, что в обоих случаях пеплы в значительной степени имеют изначальное расплавное происхождение и обнаруживают 75 %-ное сродство с недифференцированным в коровых условиях, т. е. глубинным по источнику, магматоген-ным веществом. В пеплах Ключевского вулкана обнаружены нитевидные формы и частицы конденсированного абиогенного органополимерного вещества СNО-состава. В пеплах Камбального вулкана, вероятно, имеется примесь резургентно-го материала из древней постройки кратера, а также минералов гидротермального происхождения. Предложен вероятный сценарий образования преимущественно плагиоклазовых по минеральному составу вулканических пеплов.

Вулканы, ключевской, камбальный, пеплы, химический и минеральный состав, микроэлементы, абиогенные органополимеры

Короткий адрес: https://sciup.org/147245018

IDR: 147245018 | УДК: 551.21: | DOI: 10.17072/psu.geol.17.4.326

Текст научной статьи Пеплы 2017 года с вулканов Ключевского и Камбального: сравнительный минералого-геохимический анализ

Весной 2017 г., с 25 марта по 9 апреля, произошли мощные пепловые выбросы на вулкане Камбальном (Гирина и др., 2017). Практически в это же время активизировался и вулкан Ключевской (рис. 1). Наиболее впечатляющим было извержение Камбального вулкана, поскольку оно произошло, вероятно, впервые за последние 600 лет (Рудич, 1978; Литасов, Важе-евская, 1991; Ponomareva et. al., 2007). Выброс пепла из кратера Камбального вулкана достиг высоты 5–7 км, а образо- вавшееся газово-пепловое облако распространилось на 160 км в юго-восточном, южном и юго-западном направлениях. На Ключевском вулкане в указанный период произошли пять последовательных эруп-ций с выбросом пеплов на высоту 6–7 км и их сносом к юго-западу и юго-востоку на расстояние до 250 км. Через несколько дней после начала извержений были сделаны отборы пеплов этих вулканов специалистами Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (Н.А. Малик, А.Ю. Озеров, С.Н. Рычагов и др. с вулкана Камбального и Ю.В. Демянчук с Ключев-

ского), часть которых была передана нам для комплексных исследований.

Рис. 1 . Пепловые извержения вулканов Ключевского и Камбального на Камчатке весной 2017 г. (фотографии Ю.В. Демянчука (Ключевской) и А.В. Сокоренко (Камбальный))

Материал одновременных извержений вулканов, отстоящих друг от друга на значительном расстоянии и находящихся в различных геологических структурах (Ключевской – на севере, в ЦентральноКамчатской депрессии, а Камбальный – на юго-восточном окончании Восточно-

Камчатского вулканического пояса) интересен с позиции сравнительных исследований их минералого-геохимических особенностей, учитывая неоднородность глубинного строения и различие типов вулканических извержений в пределах Камчатской островодужной системы (Федотов и др., 2019; Хубуная и др., 2009; Гонтовая и др., 2010; Гонтовая и др., 2017; Гонтовая и др., 2010; Ponomareva a. al, 2007).

Объекты и методы исследований

Объектом исследований послужили пробы тонкозернистого материала вулканических пеплов, отобранные 12 апреля 2017 г. на южном склоне Камбального вулкана (проба № 9001), там же, где была взята проба Камб./2017-1 (Рычагов и др., 2017), и 21 апреля 2017 г. на вулкане Ключевском (у подножья восточного склона, проба № 9000). Из этих проб были выделены алевритовые (> 0.08 мм) и пелитовые (< 0.08 мм) гранулометрические фракции. Кроме того, анализировались электромагнитные и магнитные концентраты алевритовых фракций (табл. 1).

Таблица 1 . Реестр образцов и фракций вулканических пеплов

|

№ обр |

Вулкан |

Степень фракционирования |

Гранулометрия, мм |

|

9000/3 |

Ключевской |

Валовая проба, вес 11.65 г |

> 0.08 |

|

9000/3-1 |

Немагнитный концентрат, плотность < 2.8 г/см3 |

||

|

9000/3-2 |

Немагнитный концентрат, плотность > 2.8 г/см3 |

||

|

9000/3-3 |

Электромагнитный концентрат, плотность > 2.8 г/см3 |

||

|

9000/3-4 |

Электромагнитный концентрат, плотность < 2.8 г/см3 |

||

|

9000/3-5 |

Магнитный концентрат |

||

|

9000/4 |

Валовая проба, вес 18.5 г |

< 0.08 |

|

|

9001/1 |

Камбальный |

Валовая проба |

< 0.08 |

|

9001/2 |

« |

> 0.08 |

Для оценки состава аэрозольной компоненты, осевшей на материале пеплов, а также с целью получения данных о составе водорастворимой части пеплов, из валовых проб были сделаны водные вытяжки. Так как пробы пепла были отобраны в полиэтиленовые мешки со снега и поступили в лабораторию в замороженном виде, то методика водной вытяжки состояла в том, что материал пеплов со снегом вы- стаивался в стеклянной посуде при комнатной температуре в течение 1–2 суток. Отделенный фильтрат исследовался стандартным методом в Аналитическом Центре ИВиС ДВО РАН.

Комплексные исследования пеплов были проведены в АЦ ИВиС ДВО РАН, в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН и в ЦКП «Геоаналитик» Института геологии и геохимии УрО

РАН. При этом использовались методы оптической микроскопии, рентгеновской дифрактометрии (Shimadzu XRD-6000), термографии (Shimadzu DTG-60A/60AH), рентгенофлуоресцентной спектрометрии (S4 PIONEER, Shimadzu XRF-1800) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (Perkin Elmer ELAN 9000).

Результаты исследований

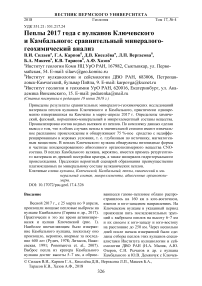

По внешнему виду пробы и фракции пеплов несколько различались. В частности, пеплы с Камбального вулкана были заметно светлее пеплов с Ключевского, а в пределах проб пеплов алевритовые фракции были гораздо темнее пелитовых (рис. 2).

Рис. 2. Внешний вид основных фракций и концентратов, выделенных из вулканических пеп-лов 2017 г. с вулканов Камбального (а, б) и Ключевского (в–д). Фракции: а, в – алевритовые, валовые; б, д – пелитовые валовые; г – электромагнитный концентрат из алевритовой фракции

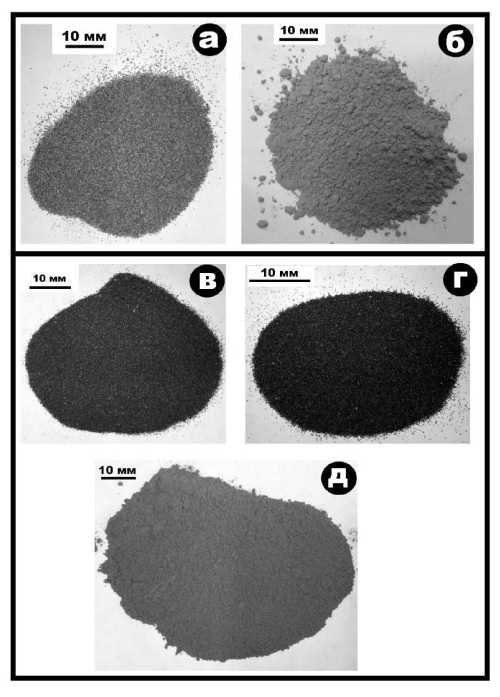

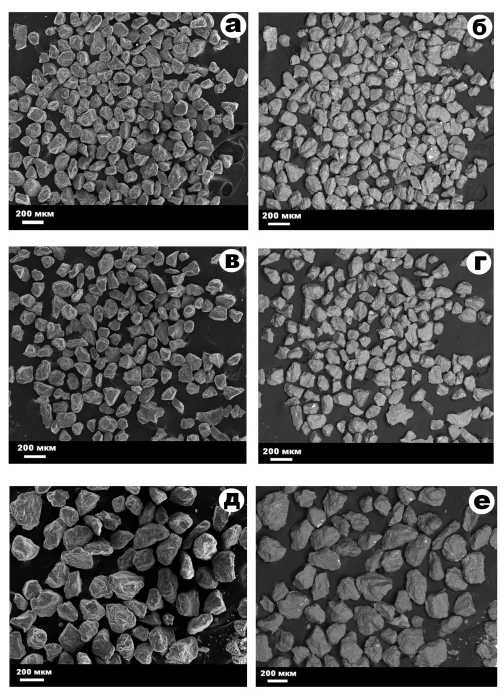

Морфология и размеры частиц. Форма и размеры частиц в алевритовых фракциях пеплов исследовались с использованием метода СЭМ. Согласно полученным данным, все фракции характеризуются большой однородностью по гранулометрии, форме и характеру угловатости частиц, но при этом пеплы с Ключевского и Камбального вулканов нетождественны (рис. 3). Частицы в алевритовой фракции пепла Камбального вулкана статистически в три раза крупнее (рис. 4), менее вытянутые (коэффициент удлинения = 1.44 ± 0.42, против (1.57–1.72) ± 0.48 у частиц в пеплах с Ключевского) и характеризуются более сильной прямой корреляцией минимальных и максимальных размеров (r = 0.66 против r = 0.44 у частиц в пеплах Ключевского).

Рис. 3 . Размер и морфология частиц в алевритовых фракциях пеплов 2017 г. с вулканов Ключевского (а–г) и Камбального (д–е). СЭМ-изображения в режимах вторичных (а, в, д) и упруго-отраженных (б, г, е) электронов

При этом коэффициенты вариации линейных размеров и коэффициентов удлинения частиц в пеплах Ключевского и Камбального вулканов довольно близки, располагаясь в узких пределах 23–32 %. Полученные данные свидетельствуют о гранулометрической однородности исследованных образцов пеплов, материалом для которых в обоих случаях послужили магматические породы.

Рис. 4. Статистика (среднее ± СКО) размеров частиц во фракциях пеплов 2017 г. с вулканов Ключевского (9000) и Камбального (9001)

Химический состав водных вытяжек. Согласно полученным результатам, суточная водная вытяжка из пеплов вулкана Ключевского характеризуется слабой кислотностью (табл. 2, проба 1) и относительно низкой минерализацией. По составу она гидрокарбонатно-хлоридная калие-во-магниево-натриевая. Суточная водная вытяжка из пеплов вулкана Камбального отличается от аналогичной пробы с Ключевского несколько большей кислотностью, более высокой минерализацией и гораздо более сложным гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридным, калиево-магниево-железисто-натриево-кальциевым составом (табл. 2, проба 2). Для решения вопроса об источнике анионно-катионного состава водной вытяжки из пеплов Камбального вулкана мы дополнительно использовали данные по двум водным вытяжкам из статьи С.Н. Рычагова (Рычагов и др., 2017), полученным из пеплов, отобранных в то же время и в том же месте, что и анализированная нами проба. Различалось только время взаимодействия материала пеплов с водой. Как видно из табл. 2, проба 3 (№ Камб/2017-1 С. Н. Рычагова), выстоявшая с водой в течение 3 суток, при сходстве анионно-катионного состава отличается от взятой там же, но выстоянной нами лишь сутки пробы 2 гораздо более высокой общей минерализацией, в составе которой основное место занимают сульфат- ион и кальций. В пробе водной вытяжки, полученной выстаиванием пепла более 30 суток (проба 4, Рычагов и др., 2017), степень минерализации возросла скачкообразно почти в 20 раз. Мы считаем, что это произошло за счет прогрессивного растворения сульфатных минералов, в первую очередь гипса, присутствие которого в пеплах Камбального вулкана было установлено и нами, и С. Н. Рычаговым с соавторами (Рычагов и др., 2017).

Таблица 2. Химический состав водных вытяжек из пеплов Ключевского (проба 1) и Камбального (пробы 2, 3, 4, 5) вулканов, мг/л

|

Параметры и компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

рН |

5.63 |

4.73 |

5.15 |

4.18 |

|

HCO 3 – |

4.88 |

4.88 |

1.20 |

Не обн. |

|

F– |

< 0.19 |

< 0.19 |

Не обн. |

Не обн. |

|

Cl– |

4.97 |

6.39 |

16.00 |

8.52 |

|

SO4 2– |

< 2.0 |

8.50 |

451.50 |

825.6 |

|

Сумма |

9.85 |

19.80 |

468.70 |

834.12 |

|

Na+ |

0.52 |

1.69 |

11.70 |

26.51 |

|

K+ |

0.07 |

0.51 |

5.00 |

5.97 |

|

Ca2+ |

< 0.8 |

4.62 |

176.40 |

251.2 |

|

Mg 2+ |

0.11 |

0.27 |

2.80 |

11.14 |

|

Fe2+ |

< 0.1 |

0.76 |

0.20 |

0.53 |

|

Fe3+ |

< 0,1 |

< 0,1 |

0.50 |

31.41 |

|

Al3+ |

- |

24,50 |

0.30 |

- |

|

NH 4 + |

< 0,1 |

0.68 |

1.70 |

10.37 |

|

Сумма |

0.70 |

33.03 |

198.60 |

337.13 |

|

H 3 BO 3 |

< 0.28 |

< 0.28 |

< 1 |

< 1 |

|

H 4 SiO 4 (раствор) |

< 0.05 |

10.81 |

5.60 |

67.5 |

|

Минерализация |

10.55 |

63.64 |

672.90 |

1238.79 |

Примечание . Пробы 1 и 2 – наши данные анализов суточной выдержки пеплов Ключевского (1) и Камбального (2) вулканов в снеговой воде. Данные получены стандартными методами, включающими фотоэлектронную колориметрию (NH 4 +, H 4 SiO 4 ), атомную абсорбцию (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+), титриметрический (HCO 3 –, Cl–, SO 4 2–, H 3 BO 3 ), потенциометрический (рН, F). Аналитики А. А. Кузьмина и В. В. Дунин-Барковская. Данные граф 3 и 4 заимствованы из статьи Рычагова и др. (2017).

Следует отметить также, что еще Л. А. Башарина (1959) при изучении водных вытяжек из пепла вулкана Безымянного сделала вывод о том, что «анионы в водных вытяжках являются продуктами вулканических эксгаляций». Проведенные нами исследования показали, что водные вытяжки из пеплов Ключевского и Камбального вулканов существенно различаются как по анионному, так и катионному составу. При этом гораздо более сложной оказалась водная вытяжка не из заведомо ювенильных пеплов Ключевского вулкана, как это можно было бы ожидать, а из пеплов вулкана Камбального. В этом случае вытяжка характеризовалась более высоким содержанием кальция, гидрокарбонат- и сульфат-ионов, а также железа. Обращает на себя внимание и высокое содержание в суточной вытяжке из пеплов Камбального ионов Al3+, что, вероятно, указывает на присутствие алюминия в газовой фазе извержения.

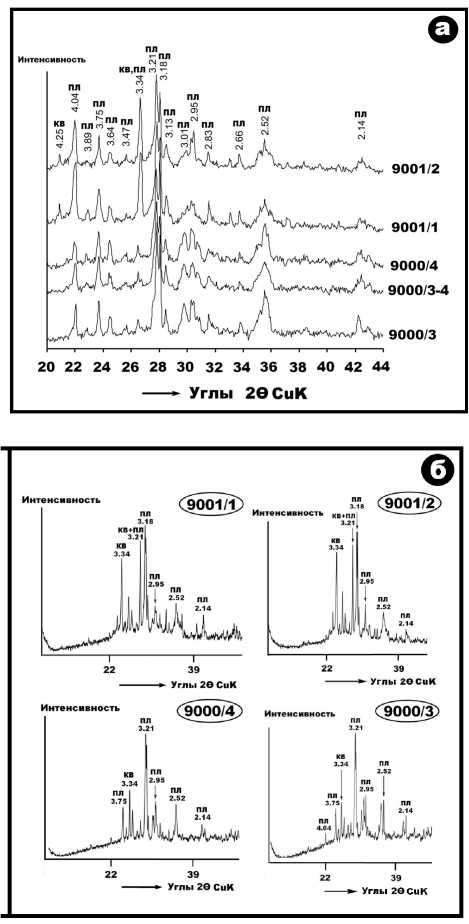

Фазовый состав пеплов. Данные рентгеноструктурного анализа вулканических пеплов свидетельствуют о том, что по фазовому составу они преимущественно плагиоклазовые как в валовых пробах, так и в гранулометрических фракциях. На рентгеновских дифрактограммах преобладают сильные отражения, отвечающие основному плагиоклазу, а в качестве дополнительных выступают малоинтенсивные рефлексы от кварца (рис. 5, а). Иногда по отдельным отражениям регистрируются ортоклаз, пироксены, магнетит и пирит. Для оценки содержания в исследуемых пеплах рентгеноаморфного вулканического стекла нами дополнительно была проведена съемка с использованием алюминиевого держателя, обладающего достаточной степенью кристалличности и не вносящего вклад в дифракционную картину в области малых углов. На полученных таким образом дифрактограммах зарегистрировано аморфное гало с максимумом интенсивности, совпадающим с положением основных рентгеновских рефлексов плагиоклазов (рис. 5, б). Судя по этим рентгенограммам, содержание стек-лофазы в пепле с Ключевского вулкана составляет 8–10 %, а в пепле с Камбального вулкана 14 %. Последнее примерно совпадает с соответствующими данными, полученными С. Н. Рычаговым с соавторами (Рычагов и др., 2017).

Рассчитанные по рентгеноструктурным данным параметры э. я. основных минералов в исследуемых пеплах имеют следующие значения. Вулкан Ключевской : плагиоклазы – а о = (0.816–0.820) ± 0.002 нм, b о = (0.1284–0.1286) ± 0.003 нм, с о = (0.709–0.0713) ± 0.002 нм, α = (93.3– 93.5) ± 0.3°, β = (116.2–116.3) ± 0.3°, γ = (90–90.4) ± 0.4°, V o = (0.665–0.672) ± 0.003 нм3; клинопироксен – а о = 0.9716 ± 0.001 нм, b о = 0.8894 ± 0.0009 нм, с о = 0.5256 ± 0.0008 нм, β = 106.43 ± 0.12°, V o = 0.435 ± 0.001 нм3; магнетит – а о = 0.838 ± 0.003 нм, V o = 0.587 ± 0.007 нм3.

Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы пеп-лов 2017 г. с вулканов Ключевского (9000) и Камбального (9001), полученные обычным способом (а) и с использованием алюминиевого стандарта (б). Привязка к фракциям – в табл. 1

Вулкан Камбальный : плагиоклазы – а о = (0.815–0.818) ± 0.002 нм, b о = (0.1285– 0.1287) ± 0.003 нм, с о = (0.710–0.711) ± 0.002 нм, α = (93.3–93.4) ± 0.3 нм, β =

(116.3–116.4) ± 0.2°, γ = (90.1–90.5) ± 0.2°, V o = (0.666–0.668) ± 0.002 нм3.

По данным рентгеноспектрального микрозондового анализа составам плагиоклазов соответствуют следующие эмпирические формулы. Вулкан Ключевской : в алевритовой фракции – (Ca 0.58 Na 0.32 K 0.10 ) [Al 1.58 Si 2.42 O 8 ]; в пелитовой фракции – (Ca 0.60 Na 0.32 K 0.08 ) [Al 1.6 Si 2.4 O 8 ]. Вулкан Камбальны й : в алевритовой фракции – (Ca 0.59 Na 0.30 K 0.11 ) [Al 1.59 Si 2.41 O 8 ], в пелитовой фракции – (Ca 0.52 Na 0.36 K 0.12 ) [Al 1.52 Si 2.48 O 8 ].

Согласно приведенным данным, плагиоклазы в исследуемых пеплах обоих вулканов по составу близки и в целом могут быть определены как плагиоклазы № 52–60. Кроме плагиоклазов, в исследуемых пеплах по составу диагностированы магнетит-ульвит (Fe 0.84–0.86 Mg 0.13–0.15 Mn 0–0.01 )(Fe 1.49–1.75 Ti 0.22–0.48 V 0.01–0.03 ) 2 O 4 (в миналах (мол. %): магнетит – 36–60, уль-вит – 22–48, магноферрит – 13–15, кулсо-нит – 1.5–2, якобсит – 0–1 мол.%); ильме-нит (Fe 0.85 Mg 0.11 Mn 0.03 ) 0.99 (Ti 0.90 Fe 0.10 )O 3 (в

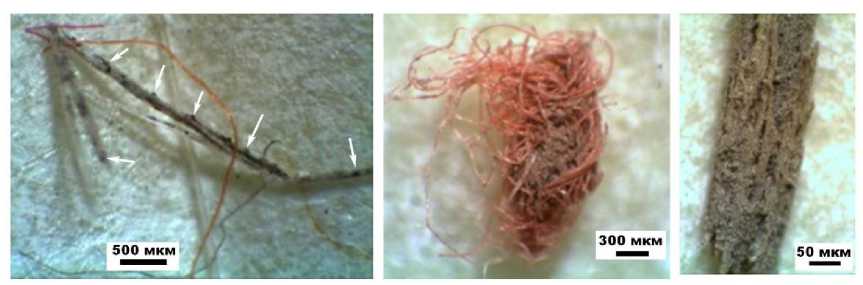

Рис. 6. Нити и частицы органополимеров из пепла 2017 г. с вулкана Ключевского. Белыми стрелками указаны примазки вулканического стекла

По элементному составу нити несколько различаются (мас. %): черные С = 90.3–98.2, N = 0.3–4.5, O = 1–5.5; бурые С = 80.4–93.5, N = 0.8–2.5, O = 6–17.3; красные С = 88.9–93.2, N = 1.3–1.6, O = 6.7– 8.9. Изотопный состав углерода в исследованных частицах и нитях колеблется в пределах δ13СPDB = –26.54… –25.54 ‰. Кроме того, был проанализирован изотопный состав углерода непосредственно в пеплах. Для пеплов с Ключевского и Камбального вулканов значения изотопных коэффициентов составили соответ- миналах (мол. %): ильменит – 76, гейкилит – 11 %, гематит – 10, пирофанит – 3) и пирит Fe0.98S2. В качестве минералов-примесей в пеплах Камбального вулкана диагностированы пирит, каолинит, гипс.

Помимо вышеупомянутых минералов, нами в пепле с вулкана Камбального была обнаружена удлиненная частица самородного Fе, а в пепле Ключевского вулкана – зерна природного дюралюминия и разноцветные (красные, бурые и черные) частицы и нити абиогенных органополимеров (рис. 6). Следует отметить, что такие образования уже выявлялись в продуктах извержения многих камчатских вулканов (Карпов и др., 2014; Карпов и др., 2017; Силаев и др., 2016 а, б ; Силаев и др., 2017). В рассматриваемом случае нити органополимеров по толщине и длине варьируются в пределах соответственно 15–150 мкм и 1–3 мм. На их рентгенограммах регистрируется аморфное гало с максимумом в области 4.5–5 Å, что соответствует аморфным углеродным соединениям.

ственно –27.72 … –27.12 и – 27.03 … – 26.0 ‰. Таким образом, получается, что по изотопному составу углерода конденсированные органические соединения из пеплов Ключевского вулкана, с одной стороны, и эндокриптное углеродное вещество в пеплах как с Ключевского, так и с Камбального вулканов, с другой стороны, практически тождественны и четко коррелируются с углеродными минералами, фазами и соединениями, выявленными нами в продуктах извержений многих камчатских вулканов.

Химический состав пеплов. По химическому составу алевритовые и пелитовые фракции в исследованных пеплах несколько различаются (табл. 3). Пеплы с вулкана Ключевского по химизму больше похожи на андезибазальты, характеризуясь более низкой кремнистостью, но повышенным содержанием магния, железа примесью хрома, а пеплы с вулкана Камбального – ближе к андезитам.

Таблица 3. Химический состав вулканических пеплов, мас. %

|

Компоненты |

Вулкан Ключевской |

Вулкан Камбальный |

|||

|

9000/3 |

9000/3-3 |

9000/4 |

9001/2 |

9000/1 |

|

|

SiO 2 |

50.40 |

51.68 |

50.84 |

57.07 |

56.85 |

|

TiO 2 |

0.80 |

0.81 |

0.75 |

0.54 |

0.45 |

|

ZrO 2 |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

|

Al 2 O 3 |

20.96 |

22.31 |

21.77 |

21.74 |

20.06 |

|

Cr 2 O 3 |

0.03 |

0.01 |

0.02 |

Не обн. |

Не обн. |

|

Fe 2 O 3 |

8.04 |

6.61 |

7.09 |

4.69 |

5.46 |

|

MnO |

0.18 |

0.15 |

0.16 |

0.10 |

0.10 |

|

MgO |

4.65 |

2.79 |

4.41 |

2.48 |

2.28 |

|

CaO |

10.38 |

10.72 |

10.51 |

7.40 |

6.67 |

|

SrO |

0.04 |

0.04 |

0.04 |

0.04 |

0.03 |

|

Na 2 O |

3.07 |

3.30 |

3.05 |

1.98 |

2.44 |

|

K 2 O |

1.22 |

1.36 |

1.17 |

1.09 |

1.31 |

|

P 2 O 5 |

0.18 |

0.19 |

0.16 |

0.19 |

0.20 |

|

SO 3 |

0.03 |

0.01 |

0.01 |

2.66 |

4.13 |

|

Нормативные минералы, мол. % |

|||||

|

Кварц |

Нет |

4.61 |

3.11 |

14.27 |

22.04 |

|

Плагиоклазы и вулканическое стекло |

82.22 |

81.99 |

86.62 |

73.33 |

64.03 |

|

Mg-Fe-Ca-силикаты |

14.0 |

10.09 |

7.83 |

6.93 |

6.63 |

|

Циркон |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

|

Рутил |

0.52 |

0.56 |

0.53 |

0.36 |

0.32 |

|

Магнетит + хромит |

2.86 |

2.32 |

1.55 |

2.0 |

2.03 |

|

Пирит |

0.03 |

0.01 |

Нет |

2.70 |

4.49 |

|

Апатит |

0.35 |

0.40 |

0.34 |

0.39 |

0.44 |

Примечание. Аналитик С. Т. Неверов, ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН.

Полученные нами данные по пеплам с вулкана Камбального довольно близки к аналогичным данным С. Н. Рычагова с соавторами (Рычагов и др., 2017): SiO 2 – 59.67 ± 0.86; TiO 2 – 0.67 ± 0.06; Al 2 O 3 – 17.35 ± 0.98; Fe 2 O 3 – 3.21 ± 0.30; FeO – 2.45 ± 0.34; CaO – 5.68 ± 0.64; MgO – 2.34 ± 0.28; Na 2 O – 3.15 ± 0.16; K 2 O – 1.18 ± 0.15 мас. %. В сопоставляемых результатах обращает на себя внимание небольшая диспропорция между SiO 2 и Al 2 O 3 , но это может быть обусловлено различием в эталонировании в ходе рентген-флюоресцентного анализа.

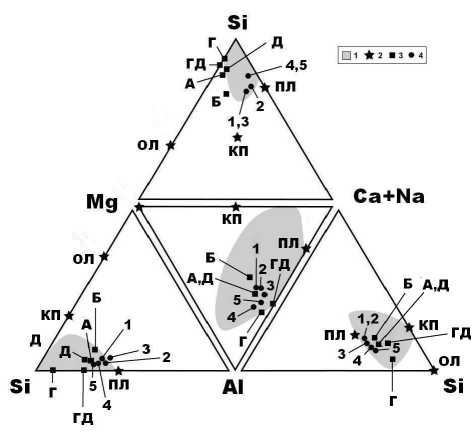

Анализ химизма пеплов с использованием тетраэдрической диаграммы (рис. 7) приводит к следующим выводам. Все исследованные образцы пеплов по составу оказались аналогичными стеклофазе в ла- вах вулканитов ТТИ-50, изученных нами ранее, что можно, вероятно, расценивать как указание на преимущественно магматическое происхождение пеплов 2017 г. как на Ключевском, так и на Камбальном вулкане.

По кремнезёмистости эти пеплы наиболее близки к андезитам и диоритам, по магнезиальности – к диоритам и гранодиоритам, по содержанию алюминия и кальция они несколько превосходят лавы ТТИ-50 (Волынец и др., 2013), а по содержанию натрия сопоставимы с магматическими породами основного состава, сближаясь с основными плагиоклазами.

Таким образом, получается, что исследованные пеплы по своему химическому составу в целом сходны со средне– основными магматическими породами, но при этом еще более соответствуют основным плагиоклазам.

Рис. 7. Развертка тетраэдрической диаграммы химизма пеплов 2017 г. с вулканов Ключевского и Камбального: 1 – поле состава стеклофазы в лавах ТТИ-50; 2 – состав основных породообразующих минералов в камчатских вулканитах: оливина (ОЛ), клинопироксенов (КП), плагиоклазов (ПЛ); 3 – средние составы вулканических пород: базальтов (Б), андезитов (А), кварцевых диоритов (Д), гранодиоритов (ГД), гранитов (Г), средние составы вулканических пород приведены по А.Н. Заварицкому (базальты, андезиты) и Р.Д. Дэли (кварцевые диориты, гранодиориты, граниты); 4 – точки состава образцов исследуемых пеплов: 9000/3 (1), 9000/3-4 (2), 9000/4 (3), 9001/1 (4), 9001/2 (5)

Проведенные расчеты нормативного минерального состава (табл. 3) показывают, что исследуемые пеплы с Ключевского и Камбального вулканов на 65–87 % состоят из основного плагиоклаза, на 3–22 % из кварца, на 6.5–14 % из Mg-Fe-Ca-силикатов (оливин, пироксены). Очевидно, что эти данные находятся в достаточном согласии с вышеприведенными результатами рентгенофазового анализа. В качестве акцессорных минералов в пеп-лах, судя по расчетам, выступают шпине-лиды (ульвит-магнетит, хромит), апатит, рутил, циркон и пирит. Пелитовые фракции относительно алевритовых несколько обогащены кварцем, но обеднены Мg-Fe-Ca-силикатами. Сопоставление пеплов с

Ключевского и Камбального вулканов показывает, что последние относительно первых богаче кварцем и особенно пиритом, но беднее Мg-Fe-Ca-силикатами.

Микроэлементы . В составе исследованных пеплов выявлены 50 микроэлементов (табл. 4), в том числе (в скобках диапазон колебаний суммарных концентраций в г/т): 5 щелочных и щелочноземельных (220–730), 12 элементов-гидролизатов (2630–6100), 14 лантаноидов (15–50), 13 элементов-халькосидеро-филов (450–1100), 6 полу- и неметаллов (3700–7700). При этом концентрация большинства микроэлементов в пеплах вулкана Камбального ниже таковой в пеп-лах Ключевского на 35–45 %. Размах вариаций содержаний микроэлементов в пеплах Ключевского и Камбального вулканов, а также в алевритовых и пелитовых их фракциях совпадает и в целом сравнительно невелик (коэффициенты вариации, %): щелочные и щелочно-земельные элементы – 32–55; элементы-гидролизаты – 17–52; лантаноиды – 31–43; халькосиде-рофилы – 37–118; полу- и неметаллы – 54–189. Все это свидетельствует, очевидно, о генетической однородности и аналогичном, преимущественно магматическом, происхождении исследованного пеплового материала.

Следует также отметить, что из элементов халькосидерофилов в пеплах обоих вулканов наибольшей концентрацией выделяются Cu, Zn, Cr, Mn, т. е. именно те элементы, которые образуют в первичномагматических пеплах камчатских вулканов акцессорную самородно-металлическую и оксидную минерализацию (Карпов и др., 2014; Силаев и др., 2017).

Расчет корреляционных связей показывает (табл. 5), что основным концентратором микроэлементов в пеплах являются плагиоклазы, дополнительным – Mg-Fe-Ca-силикаты, с кварцем микроэлементы не связаны. Плагиоклазы – главный концентратор щелочных и щелочноземельных, гидролизатных и редкозе-

Таблица 4 . Микроэлементы в составе пеплов, г/т

|

Элементы |

Вулкан Ключевской |

Вулкан Камбальный |

|||||

|

9000/3 |

9000/3-1 |

9000/3-4 |

9000/3-5 |

9000/4 |

9001/1 |

9001/2 |

|

|

Li |

6.636 |

4.309 |

6.178 |

7.203 |

6.579 |

4.549 |

1.366 |

|

Rb |

12.559 |

5.018 |

14.888 |

9.784 |

11.862 |

15.513 |

3.784 |

|

Cs |

0.422 |

0.176 |

0.506 |

0.372 |

0.416 |

0.870 |

0.186 |

|

Sr |

251.602 |

454.557 |

295.488 |

111.984 |

272.455 |

290.136 |

103.547 |

|

Ba |

339.466 |

240.472 |

413.168 |

271.022 |

344.309 |

304.707 |

113.952 |

|

Сумма |

610.685 |

704.532 |

730.228 |

400.365 |

635.621 |

615.775 |

222.835 |

|

Sc |

15.263 |

3.851 |

12.918 |

192.577 |

13.927 |

8.452 |

4.542 |

|

Ga |

12.9 |

16.619 |

15.248 |

11.53 |

13.572 |

11.549 |

11.056 |

|

Y |

15.834 |

5.26 |

17.353 |

17.245 |

14.908 |

10.716 |

3.854 |

|

Ti |

4120.747 |

1135.277 |

4341.207 |

10916.322 |

3912.976 |

2324.417 |

2393.116 |

|

Zr |

65.908 |

23.8 |

76.282 |

75.46 |

62.132 |

30.688 |

30.709 |

|

Ge |

0.979 |

0.679 |

1.02 |

1.248 |

0.95 |

1.014 |

1.014 |

|

Hf |

2.28 |

0.871 |

2.742 |

2.698 |

2.136 |

1.305 |

1.357 |

|

V |

161.007 |

33.878 |

165.702 |

508.242 |

156.16 |

95.497 |

99.12 |

|

Nb |

1.519 |

0.616 |

1.77 |

2.25 |

1.502 |

1.437 |

1.242 |

|

Ta |

0.139 |

0.065 |

0.168 |

0.19 |

0.134 |

0.157 |

0.131 |

|

Th |

0.699 |

0.3 |

0.82 |

0.66 |

0.629 |

1.403 |

0.498 |

|

U |

0.488 |

0.196 |

0.571 |

0.443 |

0.425 |

0.551 |

0.401 |

|

Сумма элементов-гидролизатов |

5619.133 |

2630.476 |

6096.257 |

12529.595 |

5450.693 |

3718.736 |

2992.71 |

|

La |

5.357 |

2.435 |

6.422 |

5.239 |

5.25 |

6.56 |

1.783 |

|

Ce |

13.938 |

5.983 |

16.858 |

13.744 |

13.705 |

15.017 |

4.936 |

|

Pr |

2.184 |

0.892 |

2.574 |

2.118 |

2.114 |

2.0 |

0.739 |

|

Nd |

10.619 |

4.205 |

12.693 |

10.417 |

10.317 |

9.057 |

3.646 |

|

Sm |

3.036 |

1.113 |

3.564 |

2.979 |

2.882 |

2.281 |

1.029 |

|

Eu |

1.058 |

0.709 |

1.243 |

0.875 |

1.048 |

0.867 |

0.389 |

|

Gd |

3.48 |

1.294 |

4.04 |

3.566 |

3.28 |

2.508 |

1.129 |

|

Tb |

0.549 |

0.194 |

0.638 |

0.59 |

0.514 |

0.385 |

0.172 |

|

Dy |

3.491 |

1.215 |

4.037 |

3.819 |

3.265 |

2.494 |

1.125 |

|

Ho |

0.739 |

0.256 |

0.852 |

0.816 |

0.695 |

0.549 |

0.24 |

|

Er |

2.165 |

0.749 |

2.515 |

2.498 |

2.051 |

1.657 |

0.718 |

|

Tm |

0.323 |

0.11 |

0.36 |

0.371 |

0.296 |

0.247 |

0.111 |

|

Yb |

2.153 |

0.748 |

2.433 |

2.481 |

1.995 |

1.680 |

0.748 |

|

Lu |

0.333 |

0.115 |

0.367 |

0.384 |

0.306 |

0.259 |

0.111 |

|

Сумма лантаноидов |

49.425 |

20.018 |

58.596 |

49.897 |

47.781 |

45.561 |

16.876 |

|

Cr |

54.239 |

4.304 |

18.896 |

116.623 |

41.379 |

3.773 |

4.419 |

|

Mn |

858.955 |

181.477 |

678.391 |

1782.482 |

749.379 |

445.414 |

367.4 |

|

Co |

22.684 |

5.204 |

13.706 |

54.924 |

18.726 |

11.536 |

8.484 |

|

Ni |

24.318 |

5.834 |

9.207 |

57.155 |

18.72 |

4.138 |

3.557 |

|

Cu |

40.606 |

29.398 |

44.585 |

80.269 |

44.75 |

35.631 |

24.907 |

|

Zn |

52.915 |

14.612 |

47.367 |

137.54 |

48.368 |

44.622 |

32.534 |

|

Mo |

0.492 |

0.186 |

0.518 |

0.79 |

0.502 |

1.282 |

0.64 |

|

Ag |

0.164 |

0.136 |

0.18 |

0.277 |

0.139 |

0.115 |

0.103 |

|

Cd |

0.114 |

0.068 |

0.124 |

0.165 |

0.154 |

0.236 |

0.126 |

|

Sn |

0.698 |

0.231 |

0.779 |

1.283 |

0.65 |

0.636 |

0.598 |

|

W |

0.132 |

0.067 |

0.159 |

0.156 |

0.132 |

0.282 |

0.218 |

|

Tl |

0.077 |

0.103 |

0.132 |

0.077 |

0.102 |

0.366 |

0.326 |

|

Pb |

2.92 |

2.267 |

3.87 |

2.637 |

3.656 |

15.051 |

12.252 |

|

Сумма сидеро-халькофильных элементов |

1058.314 |

243.887 |

817.914 |

2234.378 |

926.657 |

563.082 |

455.564 |

Таблица 4. Окончание

|

Элементы |

Вулкан Ключевской |

Вулкан Камбальный |

|||||

|

9000/3 1 9000/3-1 ~1 9000/3-4 1 9000/3-5 ~1 9000/4 |

9001/1 |

9001/2 |

|||||

|

B |

362.124 |

225.16 |

150.758 |

192.577 |

86.555 |

78.474 |

64.732 |

|

As |

1.633 |

1.092 |

1.692 |

1.621 |

1.807 |

11.858 |

10.231 |

|

Se |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

5.083 |

2.181 |

|

Sb |

0.157 |

0.087 |

0.207 |

0.163 |

0.17 |

0.396 |

0.387 |

|

Te |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

0.052 |

0.29 |

0.137 |

|

Bi |

0.03 |

0.034 |

0.031 |

0.087 |

0.045 |

0.763 |

0.479 |

|

Сумма неметаллов |

363.944 |

226.373 |

152.688 |

194.448 |

88.629 |

96.864 |

78.147 |

|

Итого |

7701.501 |

3826.286 |

7855.683 |

15408.683 |

7149.38 1 |

5040.018 |

3766.132 |

|

Геохимические модули |

|||||||

|

Rb/Cs |

29.76 |

28.51 |

29.42 |

26.30 |

28.51 |

17.83 |

20.34 |

|

Zr/Hf |

28.91 |

27.32 |

27.82 |

27.97 |

29.09 |

23.52 |

22.63 |

|

Y/Zr |

0.24 |

0.22 |

0.23 |

0.23 |

0.24 |

0.35 |

0.13 |

|

Nb/Ta |

10.93 |

9.47 |

10.54 |

11.84 |

11.21 |

9.15 |

9.48 |

|

Th/U |

1.43 |

1.53 |

1.44 |

1.49 |

1.48 |

2.55 |

1.24 |

|

La/Yb |

2.49 |

3.26 |

2.64 |

2.11 |

2.63 |

3.90 |

2.38 |

|

Ni/Co |

1.07 |

1.12 |

0.67 |

1.04 |

1.0 |

0.36 |

0.42 |

|

Cu/Zn |

0.77 |

2.01 |

0.94 |

0.58 |

0.93 |

0.80 |

0.77 |

|

Cu/Sn |

58.17 |

127.26 |

57.23 |

62.56 |

68.85 |

56.02 |

41.65 |

|

Pb/Ag |

17.8 |

16.67 |

21.5 |

9.52 |

25.65 |

23.66 |

20.49 |

|

As/Sb |

10.40 |

12.55 |

8.17 |

9.94 |

10.63 |

29.94 |

26.44 |

|

Se/Te |

Не опр. |

Не опр. |

Не опр. |

Не опр. |

Не опр. |

17.52 |

15.92 |

Примечание. Фракции: 9000/3 –– алевритовая валовая; 9000/3-1 – алевритовая, неэлектромагнитный концентрат; 9000/3 - 4 – алевритовая, электромагнитный концентрат; 9000/3-5 – алевритовая, магнитный концентрат; 9000/4 – пелитовая валовая; 9001/1 – пелитовая валовая; 9001/2 – алевритовая валовая. «Не обн.» – не обнаружено; «Не опр.» – не определено.

Таблица 5. Парные коэффициенты корреляции между основными минералами и группами микроэлементов в пеплах

На основании полученных данных была рассчитана серия геохимических модулей (табл. 4), позволяющих провести сопоставление исследуемых пеплов с различными типами магматических и осадочных горных пород.

Пеплы с вулканов Ключевского и Камбального довольно однообразно обнаруживают геохимическую толерантность к следующим типам космогеологических субстратов: по Rb/Cs и Zr/Hf – к терригенным породам; Y/Zr, Ni/Co, Cu/Zn, Cu/Sn – к базальтам; As/Sb – к андезитам; Nb/Ta, Th/U, Se/Te – к хондритам (геохимически недифференцированное в земных условиях вещество), La/Yb, Pb/Ag – к хондритам и базальтам. Обобщение этих данных приводит к заключению о том, что вероятность геохимической привязки исследуемых пеплов к первичным субстратам снижается в направлении от базальтов (42 %) к хондритам (33 %), терригенным осадочным породам (17 %) и к андезитам (8 %). Таким образом, плагиоклазовые по фазовому составу пеплы с обоих вулканов обнаруживают тем не менее 75 %-ное геохимическое сродство с недифференцированным в коровых условиях, т. е. глубинным по источнику, магматогенным веществом.

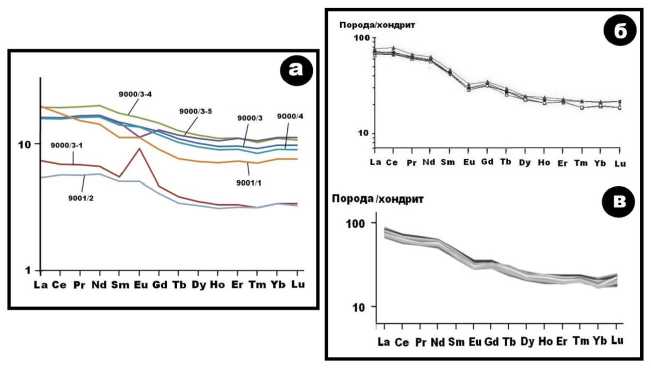

Дополнительную информацию можно получить из анализа хондритнормирован-ных трендов лантаноидов (рис. 8). Проведенный анализ показал, что исследуемые пеплы по форме кривых нормированных концентраций обнаруживают большое сходство с базальтоидными лавами, например, с лавами извержения ТТИ-50, но при этом характеризуются почти на порядок меньшими концентрациями всех лантаноидов. Минимальная концентрация этих микроэлементов зафиксирована в электромагнитном концентрате алевритовой фракции пепла с Ключевского вулкана (№ 9000/3-1) и в алевритовой фракции пепла с Камбального вулкана.

Незначительность Eu аномалии на большинстве кривых и умеренная дифференциация лантаноидов (La*/Yb* = 3–5) говорят соответственно о слабом проявлении в первичных расплавах фракционирования плагиоклазов и одновременно о существенной реализации фракционирования оливина и клинопироксенов. Обращает на себя внимание некоторый «провес» кривых относительных концентраций в области средних лантаноидов (Gd–Ho) в пеплах вулкана Камбального, что может говорить о присутствии в этих пеплах роговой обманки.

Очевидно, что в связи с картиной распределения лантаноидов в исследуемых пеплах, имеющих преимущественно пла-гиоклазовый состав, возникает вопрос об отсутствии на соответствующих кривых достаточно выраженного Eu-максимума. Наш ответ на этот вопрос состоит в том, что факт недостаточного обогащения европием плагиоклазов в пеплах был обусловлен относительно слабым проявлением фракционирования плагиоклазов и конкуренцией со стороны других минералов – естественных концентраторов Eu, например, амфиболов.

Рис. 8. Хондрит-нормированные тренды лантаноидов в пеплах 2017 г. с вулканов Ключевского и Камбального (а), а также в лавах ТТИ-50 по данным А. О. Волынец (Волынец и др., 2013) (б) и А. С. Мяндина (в)

Заключение

Результаты минералого-геохимических исследований пеплов 2017 г. с вулканов Ключевского и Камбального, характеризующихся разными геологическими позициями (Ключевской – ЦентральноКамчатская депрессия, Камбальный – юго-восточное окончание ВосточноКамчатского вулканического хребта), позволяют сделать следующие выводы.

Исследованные пеплы несколько различаются по химическому составу: с Ключевского вулкана пепел близок к ан-дезибазальтам, а с Камбального – к андезитам. По нормативно-минеральному составу они на 65–87 % сложены основными плагиоклазами, на 3–22% кварцем, на 6.5–

14 % Mg-Fe-Ca-силикатами (оливином, пироксеном, вероятно, роговой обманкой). При этом пепел с вулкана Камбального отличается несколько более кислым составом плагиоклаза и более высоким содержанием кварца. В качестве акцессорных минералов в пеплах обнаружены шпинелиды (ульвит-магнетит, магнетит, хромит), ильменит, рутил, апатит, циркон, пирит и самородно-металллические фазы (Al, Cu, Fe). Пелитовые фракции относительно алевритовых несколько обогащены кварцем, но обеднены Мg-Fe-Ca-силикатами. По результатам исследований С. Н. Рычагова (Рычагов и др., 2017), в качестве небольшой примеси в пепле Камбального вулкана присутствуют предположительно резургентные по своей природе титанит, андрадит, каолинит и гипс. Однако мы не склонны переоценивать вклад такого материала в пепел с Камбального вулкана, поскольку преимущественно резургентные вулканические пеплы характеризуются гораздо более гетерогенным минеральным парагенезисом. В составе такого парагенезиса основную роль играют минералы не магматического, как в рассматриваемых случаях, а метаморфического и флюидо-гидротермального происхождения (Аникин и др., 2011; Аникин и др., 2018).

Особенное значение имеет факт обнаружения в исследуемых пеплах нитевидных форм абиогенного конденсированного органополимерного вещества CNO-состава. Следует подчеркнуть, что по изотопному составу углерода эти образования тождественны подобным нитям и частицам, выявленным к настоящему времени в продуктах современного вулканизма в Камчатско-Филиппинском островодужном мегапоясе на протяжении 6000 км. Более того, проведенный анализ показал, что в самих пеплах как с Ключевского, так и Камбального вулканов присутствует примесь эндокриптного углеродного вещества, изотопный состав углерода в котором практически совпадает с таковым в органополимерных нитях.

В составе пеплов выявлены 50 микроэлементов, подразделяющиеся на пять групп: щелочные и щелочно-земельные, гидролизатные, лантаноиды, халькосиде-рофилы, полу- и неметаллы. Анализ приводит к заключению, что преимущественно плагиоклазовые по минеральному составу пеплы с обоих вулканов обнаруживают на 75 % геохимическое сродство с недифференцированным в коровых условиях субстратом, т. е. глубинным по источнику веществом. По форме кривых хондритнормированных концентраций лантаноидов пеплы с обоих вулканов близки базальтоидным лавам ТТИ-50. Незначительность Eu-аномалии на большинстве таких кривых и выявляющаяся умеренная дифференциация лантаноидов говорят соответственно о слабом проявлении в первичных расплавах фракционирования плагиоклазов и одновременно существенной реализации фракционирования оливина и пироксенов.

Можно предполагать, что в обоих исследованных нами случаях пеплы были непосредственно связаны с достаточно глубинными магматическими камерами, о чем свидетельствуют их минералогогеохимические свойства, гранулометрическая и морфологическая однородность частиц, наличие в пеплах с обоих вулканов значительного содержания свежего вулканического стекла. Как можно предполагать, в начале извержений имел место процесс медленного подъема магматических расплавов с их фракционированием и гравитационным расслоением на нижнюю Mg-Fe-силикатную и верхнюю алюмосиликатную фракции. Частичная эрупция последней происходила в виде пеплов, а оставшаяся масса алюмосиликатного расплава в силу вязкости и склонности к быстрому отвердеванию закупорила магматический канал и тем самым предотвратила лавовое извержение по гавайскому типу.

Авторы благодарят Л. П. Аникина, А. А. Соболеву, Д. Н. Ремизова и А. С. Мян-дина за помощь в исследованиях и ценные замечания.

Список литературы Пеплы 2017 года с вулканов Ключевского и Камбального: сравнительный минералого-геохимический анализ

- Аникин Л. П., Вергасова Л. П., Максимов А. П. и др. Пеплы извержения Корякского вулкана в 2009 г. // Вулканизм и связанные с ним процессы: матер. региональной конференции вулканологов / ИВиС ДВО РАН. Петропавловск-Камчатский, 2011. С. 10-13.

- Аникин Л. П., Силаев В. И., Чубаров В. М. и др. П. Алмаз и другие акцессорные минералы в продуктах извержения 2008-2009 гг. Корякского вулкана (Камчатка) // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 2. С. 18-27.

- Башарина Л. А. Водные вытяжки пепла и газы пепловой тучи вулкана Безымянного //Бюллетень вулканологических станций. 1959. № 27. С.38-42.

- Волынец А. О., Мельников Д. В., Якушев А. И. Первые данные о составе продуктов Трещинного Толбачинского извержения им. 50-летия ИВиС (Камчатка) // Докл. РАН. 2013. Т. 452, № 3. С. 303-307.

- Гирина О. А., Мельников Д. В., Маневич А. Г., Нуждаев А. А. Извержение вулкана Камбальный в 2017 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14, № 2. С. 263-267.

- Гонтовая Л. И., Попруженко С. В., Низкоус И. В. Структура верхней мантии зоны перехода океан-континент в районе Камчатки // Вулканология и сейсмология. 2010. № 1. С. 3-35.

- Гонтовая А. И., Силаев В. И., Вергасова Л. П. и др. К вопросу о глубинности источника флюидо-магматического вещества под Толбачиком и Ключевским вулканами // Вулканизм и связанные с ним процессы: матер. XX ежегодной научной конференции вулканологов / ИВиС ДВО РАН. Петропавловск-Камчатский, 2017. С.22-25.

- Карпов Г. А., Силаев В. И., Аникин Л. П. и др. Алмазы и сопутствующие минералы в продуктах Трещинного толбачинского извержения 2012-2013 гг. // Вулканология и сейсмология. 2014. № 6. С. 3-20.

- Карпов Г. А., Силаев В. И., Аникин Л. П. и др. Вулканогенный углеродный парагенезис на Камчатке // История науки и техники, 2017. № 7. С. 66-77.

- Литасов Н. Е., Важеевская А. А. Вулкан Камбальный // Действующие вулканы Камчатки. М.: Наука, 1991. Т. 2. С. 396-405.

- Рудич К. Н. Вулкан Камбальный // Каменные факелы Камчатки. Новосибирск: Наука, 1978. С. 111-112.

- Рычагов С. Н., Сандимирова Е. И., Сергеева A. В., Нуждаев И. А. Состав пепла вулкана Камбальный (извержение 2017 г.) // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2017. № 4. Вып. 36. С. 13-27.

- Силаев В. И., Аникин Л. П., Вергасова Л. П. и др. Абиогенные органические полимеры в продуктах современного вулканизма // Вестник Пермского университета. Геология. 2016а. Вып. 3. С. 21-33.

- Силаев В. И., Вергасова Л. П., Васильев Е. А. и др. Микропарагенезис алмаза и самородного алюминия в продуктах современного вулканизма // Вулканология и сейсмология. 2016б. № 1. С. 71-77.

- Силаев В. И., Карпов Г. А., Аникин Л. П. и др. Первая находка природного дюралюминия // Докл. РАН. 2017. Т. 476, № 1. С. 98-101.

- Федотов С. А., Жариков Н. А., Гонтовая Л. И. О вулканической деятельности, магматической питающей системе и глубинном строении вулканов Ключевской группы // Вулканизм и геодинамика: матер. IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии. Петропавловск-Камчатский, 2009. Т.1. С. 24-27.

- Хубуная С. А., Гонтовая Л. И., Москалева С. B. Петрологические особенности андезибазальтов вершинных извержений вулкана Ключевской и сейсмическая модель верхней части земной коры (Камчатка) // Вулканизм и геодинамика: матер. IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии. Петропавловск-Камчатский, 2009. Т.1. С. 215.

- Ponomareva V. V., Churikova T., Melekestsev I. V., Braitseva O. A., Pevzner M., Sulerzhitskii L. Late Pleistocene-Holoctne Volcanism on the Kamchatka Peninsula, Northwest Pacific Region // Volcanism and Subduction: The Kamchatka Regijn. Washington, D. C.: Amer. Geophysical Union, 2007. Vol. 172. P. 165-168.