Передача обсценизмов повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» в английских и французских переводах

Автор: Сафина Л.М.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика

Статья в выпуске: 5 т.47, 2025 года.

Бесплатный доступ

Предметное содержание повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» в последние годы находится в центре информационно-политических дискуссий на фоне разворачивающихся в современной России геополитических событий: трактовка исторического контекста значительно варьируется в зависимости от политической мотивации фабулы. В рамках изменяющихся требований к переводу проблема применения переводчиками стратегий сближения (конвергенции) и отдаления (дивергенции) в отношении первоисточника приобретает особую актуальность. Целью статьи является определение конвергентных и дивергентных стратегий перевода путем сопоставления передачи различных выразительных средств, одним из которых является обсценная лексика. Приводится сопоставительный анализ обсценизмов предметно-тематической группы «животные» в количестве 20 лексических единиц на основе десяти английских и французских объектов перевода. Исследование единиц указанной группы с доминантами «собака – собачий» в тексте оригинала, обеспечивающих произведению локальный колорит, обнаруживает в англо-французских транслятах преимущественно конвергентную тенденцию (90 %). Избрание переводчиками стратегии конвергентности на уровне текста в отношении инвективной лексики обусловлено в целом единой национально-культурной спецификой анализируемых понятий в языках перевода, а следовательно, и наличием соответствующих эквивалентов. Выявлено, что конвергентность на уровне слова и содержания также позволяет осуществить более качественный перевод и наиболее полно воспроизвести оригинальный авторский замысел выразительными средствами языка перевода.

Конвергенция, дивергенция, доместикация, обсценизмы, стратегии перевода, повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», английский, французский языки

Короткий адрес: https://sciup.org/147250793

IDR: 147250793 | УДК: 811.161.1'373.46:821.161.2-312.9 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1193

Текст научной статьи Передача обсценизмов повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» в английских и французских переводах

Монологическая и диалогическая речь персонажей в художественном языке повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» насыщена определенной долей ненормативной лексики, или обсценны-ми словами и выражениями, характерными для казаков Запорожской Сечи. В интерпретации Ю. В. Кобенко, обсценизмы являются выразительными средствами создания локального (народного) колорита с вульгарным, грубым оттенком, служащими маркерами несдержанности или классовой нетерпимости [8: 29]. По определению Ю. И. Левина, обсценизм – это вербальный акт, реализация которого маркирует конфликт с нормативными рамками и служит инструментом провокации, самоидентификации маргинальных групп или создания эмоционального шока [10: 45]. Указанная лексическая единица, обладающая максимальной экспрессивностью, относится к группе средств с социальными ограничениями и обозначается ненормативной (об-сценной, бранной) лексикой [11: 338]. Ввиду разнообразия ее наименований в русскоязычной культуре В. И. Жельвис предлагает условное разделение бранной лексики на три группы – та-буирование, обзывание и гневные восклицания с учетом возможности их пересечения [5: 111]. Ю. Д. Апресян указывает на двойную семантическую нагрузку обсценных слов и выражений: номинативную (обозначение табуированного объекта) и прагматическую (выражение агрессии, презрения или иронии) [1: 332]. Как отмечает В. В. Сдобников, сниженная лексика в художественном произведении выполняет ряд функций:

эмоционально-экспрессивную (доминантную), функцию оценки, речевой характеристики, стилеобразующую функцию1. М. А. Кронгауз рассматривает мат как специфическую, отдельную категорию особенно грубой лексики, относя ее к «уникальной языковой и культурной системе с большим количеством разнообразных функций» [9: 109].

Ввиду высокой актуальности идейно-тематической составляющей исследуемой повести в современном медиапространстве, а также в контексте возрастающих требований к переводу, стратегии конвергенции и дивергенции предметного содержания текста перевода по отношению к тексту оригинала приобретают особое значение. Фактически конвергенция, означающая лояльность нарративной парадигме повести, выходит за рамки собственно лингвистической плоскости и становится одним из инструментов медийной борьбы [14: 49]. Основой для сравнения в данном исследовании, согласно концепции американского лингвиста Л. Венути, выступают приемы доместикации и форенизации, выражающиеся в адаптации или заимствовании иноязычных слов и обозначаемых ими понятий, выражений [16]. Для анализа способов перевода средств создания колорита как составляющей стратегий конвергентного или дивергентного перевода используются алгоритмы передачи национально-культурных единиц перевода, предложенные болгарскими исследователями С. Влаховым и С. Флориным:

-

1. Функциональный аналог или уподобление (Ан).

-

2. Калькирование (К).

-

3. Транслитерация или транскрибирование (Тр).

-

4. Лексико-семантические замены (ЛСЗ):

-

а) генерализация (гиперонимический перевод);

-

б) конкретизация (гипонимический перевод);

-

в) модуляция (метафорические, метонимические замены);

-

5. Описание, дескрипция (О);

-

6. Опущение (Оп);

-

7. Ошибки в переводе (лексико-семантические, то есть смысловые) (Ош) [3: 135].

Обозначенные выше стратегии и приемы передачи предметного содержания повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» составляют предмет настоящей статьи. Объект образует бинарная группа из 20 эквивалентов обсценных слов и выражений, зафиксированных в 10 текстах перевода на английский и французский языки. В работе использованы обще- и частнонаучные методы: к общенаучным принадлежат методы логики (анализ, индукция, сравнение, группировка) и статистики (метод выборки, сопоставительный анализ);

ключевым частнонаучным методом выступает синхронный анализ, предполагающий соотнесение специфики различных стратегий перевода обсценизмов в рамках фиксированного сопоставления англо- и франкоязычных версий повести Н. В . Гоголя «Тарас Бульба».

Материалом для анализа наряду с оригиналом повести (1842)2 послужили переводы Б. Бэкер-вилле3, К. Гарнетт4, О. Горчакова5, Дж. Курноса6, И. Хэпгуд7, М. Окутюрье8, Ж. Приэль9, С. Татару-ла10, Л. Виардо11, И. де Витте12.

СТРАТЕГИИ ПЕРЕДАЧИ ОБСЦЕНИЗМОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Рассмотрение группы обсценизмов с доминантой «собака – собачий»

Исследование показало, что в тексте повести чаще всего применяются сравнения с животными, при этом бранные выражения «собака», «собачий сын» встречаются в произведении 35 раз. Указанная ненормативная лексика употребляется главным героем и другими казаками преимущественно в отношении противников – «жидов, ляхов, татар» и снабжена главным образом пейоративными оттенками экспрессивно-семантической окраски. В речи казаков сопоставление с собакой представляет граничащее с несдержанной бранью тяжелое оскорбление. И. И. Срезневский указывает, что «собака», «пёс» в древнерусских текстах обозначали образ врага или предателя (напр., в «Слове о полку Игореве»: «поганые сыны псови»)13. Словарь В. И. Даля отмечает употребление выражений «собачья душа», «собачий сын» как тяжкое оскорбление14. Таким образом, сравнение с собакой используется в тексте для характеристики морально-волевых качеств персонажей-антагонистов и выступает образцом низости, подлости, недостойного поведения [6: 4]. К обсценизмам, связанным с образом собаки, в повести относятся также эпитеты «рас/собачий сын», «сукин сын». Отметим, что указанные выражения соотносятся с понятием «инвектива» (лат. invectiva ‘бранная речь’): по сравнению с бранью инвективная лексика направлена на стремление понизить социальный статус человека [7: 337]. По мнению Е. В. Вы-ровцевой и Е. А. Щегловой, речевая агрессия (грубые, просторечные выражения, навешивание ярлыков) становится частью своеобразной языковой игры автора, эксплицитным способом оценки персонажа [4: 36].

Обсценизм в составе сравнительной конструкции выступает в тексте произведения в форме фразеологизмов: «пропал, как cобака», «кинуть, как собаку», «голодные, как собаки», «повесят, как собаку», «как собаку за шеяку…». Противники-поляки также употребляют данный обсце-низм, ср.: «Попалась ворона! – кричали ляхи. – Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать».

Употребление обсценизма «собака» в зависимости от контекста может иметь неоднозначную экспрессивно-семантическую окраску, ср.: «Вишь, какой батько!.. все старый, собака, знает»; «…принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!». В обозначенных примерах употребление бранного выражения между главными героями-протагонистами в первом случае имплицитно выражает шутливое, родственное одобрение, товарищеский характер. Использование казаками соответствующего инвектива в эпизоде с выбором кошевого обусловлено не столько желанием оскорбить товарища, сколько чувством церемониального долга и демонстративного дружеского негодования. В указанных случаях обсценизм несет не оценочную, а дезинтегративную функцию, характеризующую представителей маргинальных культур, к которым можно отнести и воин- ствующее казачье сообщество эпохи Средневековья.

В современном обществе понятие «собака» имеет скорее положительное значение, однако язык сохраняет пейоративную коннотацию, зафиксированную словарными пометами «бран., руг., ирон.-шутл.» для следующих выражений: «собачье дерьмо», «к чертям собачьим!», «не твое собачье дело», «Ах ты, собака сутулая!» и др.15 Таким образом, наблюдается тенденция, когда повсеместное использование инвектив ведет к постепенной утрате ими бранного значения и трансформирует характерную лексику в общеупотребительные слова-паразиты с полной или частичной делексикализацией [12: 73].

Рассмотрим варианты передачи обсцениз-мов: 1) «собака», 2) «собачий сын» в английских и французских переводах повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (табл. 1). Отметим, что в рамках исследования проанализировано употребление бранной лексики в составе следующих контекстных фрагментов:

-

1) «…Ты врешь, собака!»

-

2) «…что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?»

Таблица 1

Английские переводы обсценизмов с лексемой «собака – cобачий»

Table 1

English translations of obscenities with the lexeme “dog – canine”

|

Переводчик |

Перевод № 1 |

Перевод № 2 |

|

Б. Бэкервилле |

Thou liest, thou dog ! (Ан) |

Come now, thou hound’s son , art going to fight me too? (К) |

|

Дж. Курнос |

You lie, dog ! (Ан) |

Why don’t you fight me? You son of a dog ? (К) |

|

К. Гарнетт |

You are lying, you cur ! (ЛСЗ) |

Why you don’t pommel me, you son of a bitch ? (Ан) |

|

О. Горчаков |

You lie, dog ! (Ан) |

Come now, you hound’s son , aren’t you going to give me a drubbing? (K) |

|

И. Хэпгуд |

You lie, dog ! (Ан) |

How about you, you son of a dog – why don’t you also give me a licking? (K) |

Для трансляции обсценизма «собака» английские переводчики используют доместици-рованные аналоги и лексико-семантические замены: «dog» (‘собака, самец’), «hound» (‘гончая, охотничья собака’), «сur» (‘шавка, дворняга’). В большинстве англоязычных стран исследуемое понятие не несет негативного значения и, соответственно, воспринимается нейтрально, то есть как единица общеупотребительной лексики. Исключения составляют несколько идиом, где лексема «собака» является ударной: «be as sick as a dog» (‘скверно себя чувствовать’), «throw to the dogs» (‘бросить к чертям собачьим’), «go to the dogs»16 (‘псу под хвост’). Однако использование лексемы в негативной коннотации также допускается в современной медиакоммуникации.

К примеру, американский политик в должности президента США Дональд Трамп, комментируя гибель сирийского политического лидера Аль-Багдади в 2019 году, выразился следующим образом: «He died like a dog, a coward» (‘Он умер, как пес, он умер, как трус’)17.

Передача бранного выражения «сукин сын» в форме «son of a dog», «hound’s son» является форенизированной калькой. В данном случае наиболее адекватен оригиналу эквивалентный обсценизм «son of a bitch» в переводе К. Гарнетт. Слово «bitch» в исходном значении ‘самка семейства псовых’ в разговорной речи зачастую употребляется как оскорбление преимущественно в отношении женского пола (груб. ‘сука, дрянь, стерва’).

Таблица 2

Французские переводы обсценизмов с лексемой «собака – собачий»

Table 2

French translations of obscenities with the lexeme «dog – canine»

|

Переводчик |

Перевод № 1 |

Перевод № 2 |

|

М. Окутюрье |

Tu mens, chien ! (Ан) |

Tu ne viens pas me rosser, fils de chien ? (К) |

|

Ж. Приэль |

Тu mens, chien ! (Ан) |

Comment se fait-il , fils de chien , que tu ne me cognes pas? (К) |

|

С. Татарула |

Tu mens, chien ! (Ан) |

Pourquoi ne te bats-tu pas, toi aussi, avec moi? (Оп) |

|

Л. Виардо |

Tu mens, chien (Ан) |

Pourquoi, fils de chien , ne me rosse-tu pas aussi? (К) |

|

И. де Витте |

Тu mens, chien ! (Ан) |

Рourquoi ne me bats-tu pas, chenapan ? (ЛСЗ, Ош) |

Из табл. 2 следует, что все французские переводчики транслируют доместицированный аналог «сhien» (cобака, пес, сука). В словаре Французской академии (Dictionnaire de l’Académie française)18 XVIII века обращение к человеку «собака» в переносном смысле отмечено как презрительное, оскорбительное выражение в отношении кого-либо. Во французском тезаурасе также сохранены следующие фразеологические единицы с лексемой «собака» в отрицательном значении: «un temps de chien» (‘мерзкая, собачья погода’), «travail de chien» (‘собачья, то есть унизительная, работа’), «un caractère de chien» (‘собачий, ненавистный характер’). Сравнение человека с собакой в отрицательном значении характерно как для древнерусского эпоса, так и античного европейского фольклора, отражающего истоки негативного народного отношения к этому домашнему животному. В статье французской газеты «Le Parisien» со ссылкой на философа и автора книги «Собаки» М. Ализара приводится пример:

«Во времена язычества собака могла служить защитником воина, домашним стражем, а при монотеизме человека стали расценивать как “domini canis” (пес божий). Подобное сравнение бессознательно было невыносимо для человека, и тот стал дистанцироваться от собаки, принижать ее положение»19.

Следует отметить, что в современном французском языке понятие «собака» не имеет негативных коннотаций.

Обсценизм «собачий сын» во всех французских переводах представлен форенизирован-ной калькой инвектива «сукин сын» – «fils du chien», вместо аналогичного соответствия «fils du chienne» (chienne – ‘собачья сука’) или еще более грубого французского вульгаризма «fils de pute» (pute – ‘шлюха’). Исключение составляет лексико-семантическая замена перевода И. де Витте – «chenapan» в разговорном значении ‘лодырь’,

‘шалопай’20. С. Татарула применяет контекстуальный перевод, демонстрируя пропуск (опущение) лексемы из приводимого контекста.

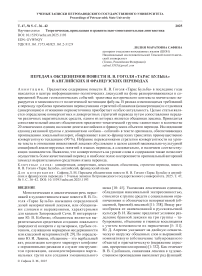

Таким образом, все 20 исследованных лексических единиц, содержащих ключевую лексему «собака», переведены как с помощью доместикации (функциональные аналоги, гиперонимический перевод, опущение) – 60 %, так и посредством фо-ренизации (способ калькирования) – 40 %, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение доместикации и форенизации обсценизмов

Figure 1. Ratio between domestication and foreignization of obscene words

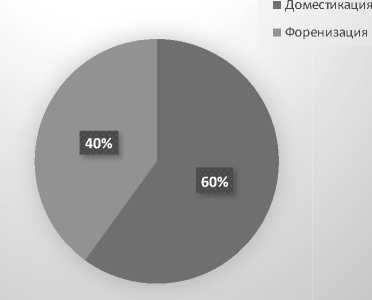

Согласно рис. 2, подавляющее большинство проанализированных единиц перевода (90 %) конвергентны подлиннику на уровне слова и текста. Дивергентность на уровне слова зафиксирована в передаче лексемы «сhenapan» (‘лодырь, шалопай’), не совпадающей с лексической единицей оригинала по предметно-тематической группе, так как основанием для сравнения послужило противопоставление по морально-волевым качествам человека. Отхождение от текста оригинала выявлено также в случае пропуска обсценизма «собачий сын» из французской версии перевода (см. табл. 2, рис. 2).

Рис. 2. Соотношение конвергенции и дивергенции обсценизмов

Figure 2. Ratio between convergence and divergence of obscene words

Результаты анализа иллюстрируют, что стратегия конвергентности на уровне текста обусловлена в целом единой национально-культурной спецификой анализируемых понятий в исследуемых языках, а следовательно, и наличием в языках перевода соответствующих функциональных аналогов или эквивалентов. Стратегия дивергентности вызвана пропуском обсценизма, некорректным применением доместикации (способа лексико-семантической замены), повлекшими смысловые ошибки в транслятах.

Необходимо отметить, что исследуемые об-сценизмы в разных словарях отмечены как грубые, просторечные и разговорные выражения. К однозначным вульгаризмам лексемы «собака» и ее производные могут быть отнесены исключительно с точки зрения соответствия предметному содержанию повести: действие происходит в эпоху Средневековья (XIII–XV века), когда аналогичные инвективы имели непосредственно религиозный подтекст. Как отмечает И. Пильщиков, для понимания произведений Н. В. Гоголя читателю необходимо ознакомление с характерными группами языковых и социально-культурных явлений, в которые входят, в частности, идиоматическая фразеология и намеки на религиозные обычаи и христианские ритуалы [15: 32]. Неоднородность разговорной речи, к которой относится и инвективная лексика повести, различается степенью литературности и экспрессивно-эмоциональными нюансами [12]. В эпоху создания повести исследуемые бранные выражения («собака», «собачий сын») приобретают на шкале оттенков экспрессивно-семантической окраски все более разговорный характер, приближающий их использование к рамкам допустимости в художественных текстах как элементов стилистической дифференциации при контекстной оправданно- сти [2: 92]. Конвергентность представленных переводов в отношении передачи локального колорита также проявляется через предпочтение переводчиков выбрать не грубые современные аналоги, а их книжные (печатные) соответствия. Таким образом, в представленных переводах можно наблюдать явление частичной эвфемизации – замены грубых, неприличных выражений (коммуникативных табу) на эмоционально нейтральные аналоги [13: 106].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках метода синхронного анализа в отношении группы обсценизмов «собака – собачий» выявлены доминирующие переводческие тенденции через количественную оценку конвергентных (90 %) и дивергентных (10 %) подходов. В результате исследования зафиксировано преобладание стратегий, ориентированных на сохранение семантики и национально-исторического (локального) колорита лексических единиц оригинала. Выбор стратегии обоснован наличием функциональных аналогов и эквивалентов в языках перевода, что подчеркивает роль универсальных культурных концептов в преодолении лингвистических барьеров. Вычисленное соотношение доместикации (60 %) и форенизации (40 %) позволяет оценить степень культурноязыковой адаптации единиц перевода, указывая на соблюдаемый переводчиками баланс между локализацией и сохранением экспрессивных особенностей оригинала.

Несмотря на хронологический разброс исследуемых переводов (1853–2004 годы), синхронный анализ акцентировал стабильность переводческих решений, обусловленную устойчивостью пейоративных коннотаций обсценных лексем в рамках национально-культурных парадигм.

Исходя из результатов исследования, можно констатировать целесообразность применения параметра конвергентности, так как данная стратегия позволяет осуществить более качественный перевод и воспроизвести оригинальный авторский замысел средствами языка транслята. Однако в случае с переводом обсценизмов противоречие может возникнуть в моральноэтической плоскости их передачи в качественном и количественном отношении. Ввиду данного аспекта, несмотря на искажающий характер дивергенции в отношении реалионимов исходного текста, стратегический выбор остается в компетенции переводчика, чье решение должно учитывать как лингвостилистические параметры, так и социокультурные традиции целевой аудитории.