Переднеазиатское наследство в пазырыкской культуре (текстиль «замерзших» могил знати среднего ранга)

Автор: Полосьмак Н.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Влияние переднеазиатского искусства на искусство пазырыкской культуры исчерпывающе рассмотрено С.И. Руденко. В его работах, как и в исследованиях его последователей, рассматриваются материалы царских курганов Пазырыка, Башадара, Туэкты. Это и понятно в них сохранился наиболее представительный и разнообразный погребальный инвентарь, состоящий в основном из предметов из органических материалов. Раскопки конца прошлого начала XXI в. курганов рядовых членов общества и знати среднего ранга с «замерзшими» могилами показали, что сохранившиеся в них предметы не отличаются от обнаруженных в царских могилах ни мастерством исполнения, ни набором определенных образов реальных и фантастических зверей, ни композиционными решениями. Пазырыкское искусство не было элитарным, оно было единым для всех слоев общества. Влияние ахеменидского искусства, наследника всего Древнего Востока, оригинальным образом отразилось в текстильных изделиях, предназначенных для конского убранства, обнаруженных в «замерзших» могилах Укока и Берели. Аппликации на седельных покрытиях из Акалахинских курганов изображают фантастических зверей, прообразом которых были знаменитые ахеменидские львиные грифоны. Но, если в царских курганах этих зверей воспроизводили те, кто видел оригинал, то на периферии пазырыкской культуры, на Укоке, копировали уже местную интерпретацию этого образа. Получались оригинальные звери, в которых с трудом можно узнать прототип. В вышитом изображении из 11 Берельского кургана, напротив, легко узнается оригинал стоящий на задних лапах крылатый бык ассирийцев и персов. Переднеазиатское искусство являлось источником образов, мотивов и идей для пазырыкцев, той основой, на которой сформировалось их собственное оригинальное искусство.

Искусство пазырыкской культуры, искусство передней азии, провинциальные интерпретации имперского стиля, текстиль, укок, берел

Короткий адрес: https://sciup.org/145146716

IDR: 145146716 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0813-0816

Текст научной статьи Переднеазиатское наследство в пазырыкской культуре (текстиль «замерзших» могил знати среднего ранга)

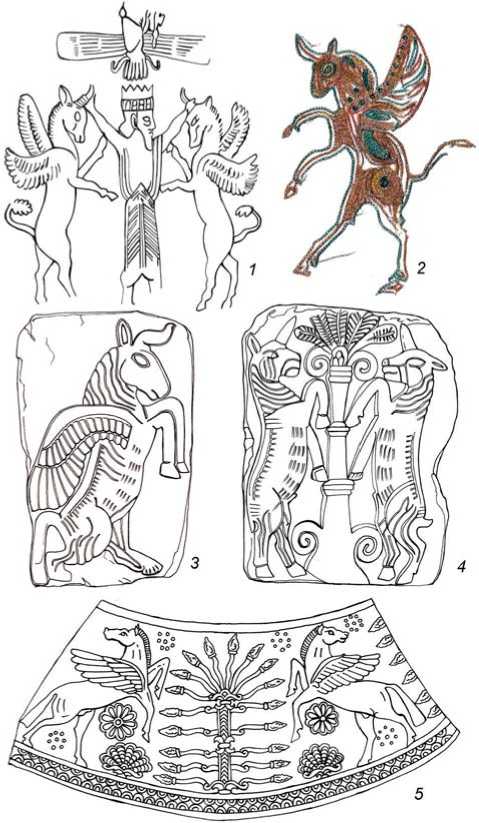

Влияние культуры и искусства Ахеменидско-го Ирана на искусство пазырыкцев Большого Алтая стало очевидным уже первым исследователям – М.П. Грязнову [1950, с. 65–66] и С.И. Руденко. Еще в 1949 г. С.И. Руденко выделил переднеазиатские элементы в искусстве алтайских скифов – изображения фантастических львиных и орлиных грифонов, мотив цветка лотоса, птичья или грифонья головы на конце хвоста или на отростках рогов, львиные головы в профиль и фас, условная трактовка мускулатуры и выдающихся форм тела «точками», «запятыми» и «полуподковками» [Руденко С.И., Руденко Н.М., 1949, с. 49–58]. Эту тему он развивал во всех своих последующих работах – монографиях «Культура населения скифского времени Горного Алтая» [1953, с. 293, 305, 308, 312–318, 348–356], «Культура населения скифского времени Центрального Алтая» [1960, с. 231, 258, 271, 292, 296, 304–305, 310, 308, 339], «Древнейшие в мире ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая» [1968, с. 89–113; и др.], дополняя переднеазиатские элементы в искусстве пазырыкцев новыми персонажами и сюжетами – изображением получеловека-полульва на войлочном ковре из Пятого Пазы-рыкского кургана, сценами нападения фантастических хищников на травоядных. С.И. Руденко писал, что «несмотря на иноземное происхождение рассмотренных элементов в искусстве алтайских скифов, все изделия, в которых находят эти элементы, вне всякого сомнения не импортные, а являются продуктом местного творчества» [1949, с. 58]. В настоящее время уже совершенно очевидно, что значительный пласт пазы- рыкского искусства являлся местной интерпретацией ахеменидских образцов монументального искусства, мелкой пластики и даже изображений на узорных тканях, о которых мы знаем благодаря находкам переднеазиатского текстиля в Пятом Пазырыкском кургане.

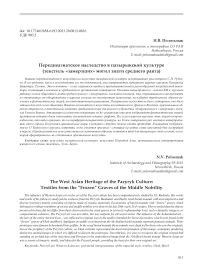

С.И. Руденко рассматривал переднеазиатское влияние на материалах из больших царских курганов Пазы-рыка. Материалы «замерзших» могил Укока позволяют взглянуть на то, как ахеменидское искусство отразилось в текстильных изделиях, которые создавались на периферии пазырыкской культуры. На войлочных седельных покрышках, сохранившихся в курганах знати среднего ранга в могильниках Укока – Ак-Алаха 3 и 5, изображены совершенно уникальные персонажи – это фантастические звери, в которых с трудом можно узнать ахеменидских крылатых и рогатых львов, львиных грифонов (рис. 1, 1, 2 ). Но именно они были прототипами этих изменившихся до неузнаваемости образов (рис. 1. 3, 4 ). Видели ли ахеменидские прототипы па-зырыкцы Укока? Вряд ли. Хотя, безусловно, какое-то количество оригинальных ахеменидских вещей имело хождение в пазырыкской среде. Мы знаем серебряные поясные бляхи со сценой терзания и поясные подвески в виде лошадок из Второго Пазырыкского кургана, золотые серьги оттуда же и два вида шерстяной ткани с изображениями людей и зверей из Пятого Пазырыкского кургана, не говоря уже о ворсовом ковре. Конечно, это не все, что было, но и преувеличивать количество переднеазиатского импорта у пазырыкцев нет оснований. Образцами для подражания при изготовлении войлочных аппликаций на седельные по-

Рис. 1. Изображения львиных грифонов.

1 – изображение львиного грифона (фриз из цветных кафель, Сузы), прорисовка; 2 – львиная голова с рогами (капитель дворца Ксеркса в Персеполе), прорисовка; 3 – войлочная аппликация на седельной покрышке. Ак-Алаха 3, кург. 1; 4 – войлочная аппликация на седельной покрышке. Ак-Алаха 5, кург. 1.

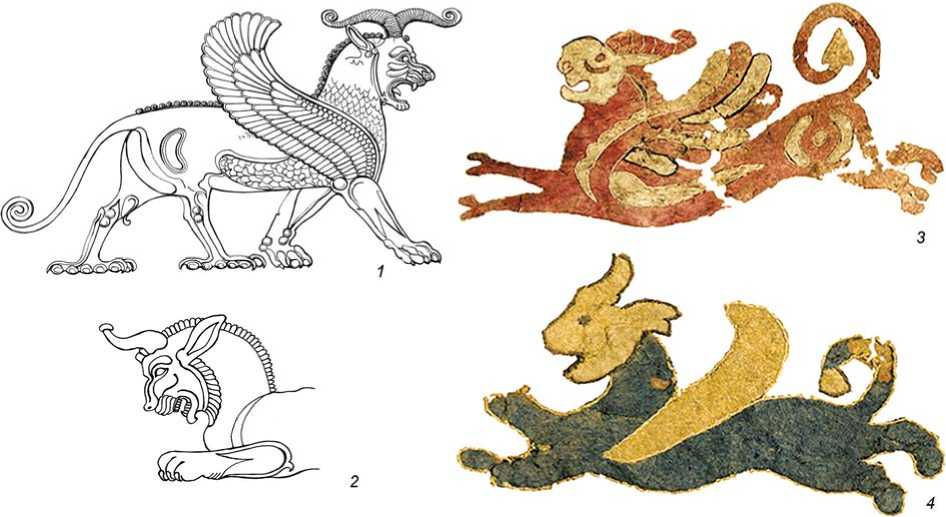

Рис. 2. Изображения конских голов.

1 – реконструкция оголовья коня, захороненного в кург. 1 мог. Ак-Алаха 3; 2 – прорисовка конской головы с ассирийского рельефа.

крышки пазырыкцам Укока служили уже ме стные алтайские изделия, являвшиеся оригинальной интерпретацией ахеменидских. Чем дальше от оригинала, тем большее своеобразие приобретали известные по ахеменидскому искусству образы. Они становились образами пазырыкского искусства. Такой же реминисценцией переднеазиатских традиций представляется и единственное в своем роде украшение упряжи одного из коней, сопровождавших погребенную в кург. 1 могильника Ак-Алаха 3 женщину. Это нарядные яркие кисти, сплетенные из шерстяных нитей, которые подвешивались с двух сторон к ремням оголовья (рис. 2, 1). Такие же, но более длинные кисти свешивались с седла. Текстильные украшения пазырыкского коня являются продолжением ассирийской традиции, известной по многочисленным рельефам (рис. 2, 2), и сохранившейся до наших дней у иранских народов. Так, напр., при регулярных перекочевках у иранских племен «Bakhityari» принято украшать коней многочисленны- ми разноцветными шерстяными кисточками [Nomads of Iran, 2001, pic. 126], у туркмен используются специальные нашейные украшения коней, выполненные в технике коврового или паласного ткачества, с многочисленными свешивающимися шерстяными кистями и подвесками [Сопиев, 2023, рис. 91–94].

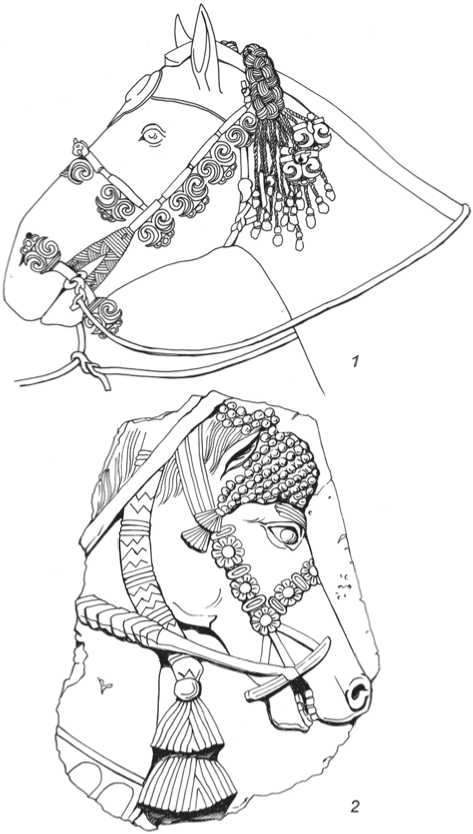

Совершенно удивительная находка была сделана З. Самашевым в 11 Берельском кургане. Речь идет о вышитом изображении фантастического крылатого зверя (рис. 3, 2 ). Основа, на которой вышивка была закреплена, не сохранилась. Как пишет автор, скорее всего, это украшение седельной покрышки в виде фигуры крылатого коня в маске с рогами. Это фрагмент многофигурной композиции, возможно, построенной по принципу симметрии [Самашев, 2011а, с. 226; 2011б, с. 170]. Вышивка сделана шерстяными нитками

Рис. 3. Изображения крылатых быков и лошадей в искусстве Передней Азии.

1 – прорисовка печати Дария (по: [Медведская, 2004, с. 679, рис. 136, 1 ]); 2 – вышитое изображение из кург. 11 могильника Берел (по:[Самашев, 2011б, с. 170, рис. 405]); 3, 4 – прорисовка изображений сирийских рельефов (Пергамон - музей; нем. Pergamonmuseum), 5 – кони возле священного дерева, Ассирия, прорисовка.

ярко-коричневого и зеленого цветов тамбурным швом, известным по китайской вышивке чепрака из Пятого Пазырыкского кургана. В свое время С.И. Руденко писал, что «за исключением тамбурной вышивки, никакого влияния китайское искусство на искусство горноалтайских скифов не оказало» [1968, с. 113]. Хотя в настоящее время к этому вопросу подходят не так категорично, в том, что касается тамбурной вышивки, С.И. Руденко был совершенно прав. Этот пример еще раз свидетельствует о том, что импортные вещи, откуда бы они ни поступали, использовались пазы-рыкцами не только утилитарно, но как источник идей.

Фигура рогатого зверя, стоящего на задних лапах, недвусмысленно отсылает нас к древнему искусству Передней Азии, для которого подобные положения зверей были обычны, а вот для пазырыкского искусства это не свойственно. В искусстве этой культуры, какие бы причудливые позы ни принимали не менее фантастические звери, мы не найдем среди них стоящих на задних лапах, кроме, пожалуй, пантер – ножек деревянных столиков из Второго Пазырыкского кургана [Руденко, 1953, табл. XX, 7–11].

Вышитый образ мало похож на коня в рогатой маске. У фантастического зверя бычьи хвост и рог. Это, скорее, бык, а не конь. И он очень похож на быков, изображенных на печати Дария (рис. 3, 1 ) и на сирийских рельефах (рис. 3, 3 – 5 ). Конечно, совершенно невероятно, чтобы пазырыкцы изображали быков, но вышивка найдена в богатом кургане, вторым по своему значению, после раскопанного В.В. Радловым в 1865 г. В кургане такого ранга могли присутствовать импортные вещи, в т.ч. и шерстяные вышивки. Из письменных источников известно о вавилонских вышивках, которые сохранили свою популярность еще и во времена Римской империи. Как и другие предметы роскоши, они производились в значительной мере на вывоз [Дьяконов, 1958, с. 51]. В ремесленных мастерских могли использовать для вышивок популярный сюжет, многократно повторявшийся в каменных рельефах, фресках, на печатях. Это предположение не исключает и того, что рассматриваемая вышивка была сделана пазырык-цами, которые, руководствуясь переднеазиатскими образцами, интерпретировали их по-своему. В их представлении вышитый зверь мог быть конем.

Новые материалы из «замерзших» могил, расположенных на периферии пазырыкской культуры, убедительно свидетельствуют о том, что искусство Ахеменид-ского Ирана, являвшегося наследником всего Древнего Востока, стало одним из важных источников искусства пазырыкцев, единого для всех слоев этого общества.

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Список литературы Переднеазиатское наследство в пазырыкской культуре (текстиль «замерзших» могил знати среднего ранга)

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. - Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1950. - 89 с. EDN: VVJUPV

- Дьяконов Н.М. Народы древней Передней Азии // Переднеазиатский этнографический сборник. М.: Изд-во АН СССР, 1958. - С. 5-73.

- Медведская И.Н. Ахеменидское искусство // История Древнего Востока: От ранних государственных образований до древних империй. - М.: Вост. литература, 2004. - С. 656-690.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. - М.: Наука, 1953. - 401 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. - М., Л.: Наука, 1960. - 351 с.