Перекрестье Востока и Запада в публицистике и романах Ф. М. Достоевского ("Ряд статей о русской литературе", "Дневник писателя", "Бесы")

Автор: Кошечко Анастасия Николаевна

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 3 (10), 2022 года.

Бесплатный доступ

Перекрестье, pro et contra - ядро мировоззрения и художественной аксиологии Ф. М. Достоевского, метод изучения и понимания русского человека, русского национального характера и русской души в контексте пореформенной эпохи и большом историческом времени. Перекрестье раскрывается через художественную антропологию Достоевского, понимание писателем глубинной пограничности русской культуры, проблемы атеизма, широкий спектр художественных размышлений писателя о человеке и его судьбе, осмысление процессов мифологизации и ремифологизации русской культуры в сознании представителей Запада. Принципиальное различие православного Востока и католического Запада выявляется писателем через систему аксиологических оппозиций, раскрывающих принципиальную онтологическую разницу восточного и западного путей развития: «внешнее - внутреннее», «социальное - нравственное», «цивилизация - культура», «Рождество - Пасха». Достоевский становится родоначальником нового учения о человеке, в основе которого - уникально русское видение мира, фундаментально пограничное по своей природе, апокалипсическое, устремленное к «последним пределам». В творчестве писателя можно выделить воплощающие глубинные основания русской культуры в понимании мира и человека антропологические максимы: представление о высшем идеале, «мир с Богом» и «мир без Бога», понимание свободы и ее пределов, проблема истинного и ложного понимания человека, конфликт добра и зла.

Ф. м. достоевский, н. а. бердяев, и. а. ильин, в. с. соловьев, а. с. хомяков, "ряд статей о русской литературе", "дневник писателя", "бесы", "сон смешного человека", бог, евангелие, евангельский текст, ценности, аксиологическая оппозиция, ценностно-мировоззренческая парадигма, экзистенциальное сознание, русская культура, личность, апостасия, восток, запад, онтология, эсхатология, антропологические максимы, рефлексема, идеал, народ, красота

Короткий адрес: https://sciup.org/140297233

IDR: 140297233 | УДК: 1(470)(091)+821.161.1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_3_36

Текст научной статьи Перекрестье Востока и Запада в публицистике и романах Ф. М. Достоевского ("Ряд статей о русской литературе", "Дневник писателя", "Бесы")

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

«Перекрестье» — слово в духе Достоевского и о Достоевском. На перекрестках происходят наиболее значимые события романов Великого Пятикнижия, главными героями которых оказываются герои-перекрестки, «великие грешники», «мученики идеи», разрывающиеся между «идеалом Мадонны» и «идеалом Содомским». Перекрестками идей и судеб становятся напряженные конклавные сцены и диалоги героев о смыслах человеческого бытия, о Боге, вере и неверии. Творчество и судьба самого писателя является перекрестьем экзистенциальных событий, ценностных вызовов пореформенной эпохи и таких разных ответов на них: «Пограничность, полярность российской культуры определяет специфику личной и писательской судьбы Достоевского, которая является своеобразной моделью

Портрет Ф. М. Достоевского. России, воплотившей весь спектр идейных,

Худ. В. И. Россинский, 1906 г. нравственных и духовных исканий. Досто евский — это экзистенциальный инвариант русской трагедии и русской судьбы в плане полноты проживания, мужества быть и ментальных открытий о человеке, его „подполье“ и величии»1.

Pro et contra — ядро художественной аксиологии Достоевского, ядро его мировоз- зрения. Перекрестьем становится и жизнь идей писателя как в контексте его эпохи, так и в большом времени, в пространстве глубинных смыслов русской национальной

культуры, в пространстве культуры мировой, так охотно и так по-разному откликающейся на то, о чем писал Достоевский. Особенно о русском человеке, русском национальном характере и русской душе.

Такое парадигмальное видение перекрестья порождает необходимость определения ракурса непрекращающегося диалога о русской культуре, столь актуальной для Достоевского-человека, художника и публициста проблемы влияния на русскую цивилизацию традиций Востока и Запада, духовных, ценностно-мировоззренческих, конфессиональных и культурных притяжений и отталкиваний.

Осознание пограничности бытия, разных ценностно-мировоззренческих парадигм Востока и Запада, обозначенных нами термином «перекрестье», фиксирует в смыслах творчества Достоевского и соответствующих им способах текстопо-рождения приоритет духовного, глубинно-христианского начала над социальным и культурологическим.

Исследуя, проживая и интериоризируя в опыте собственной экзистенции это перекрестье, писатель создает «выжитые опытом», по его собственным словам, тексты последних рубежей, ставит себя и своих героев в экстремальные ситуации духовного и нравственного выбора. Воплощенные в слове экзистенциальные экстремумы одиночества и абсурда существования в мире без Бога отражают динамику глубинных эпохальных процессов, разворачивающихся в глубине сознания: «Он интересовался вечной сущностью человеческой природы, ее скрытой глубиной, до которой никто еще не добирался. И не статика этой глубины интересовала его, а ее динамика, ее как бы в самой вечности совершающееся движение. Достоевский раскрывает не феноменальную, а онтологическую динамику (курсив мой. — А. К.). В самой последней глубине человека, в бытийственной бездне — не покой, а движение. Достоевский открыл трагическое противоречие и трагическое движение в самом последнем пласте бытия человека, где оно погружено уже в неизъяснимое божественное бытие, не исчезая в нем»2.

Поэтому для читателей сам факт прикосновения и интериоризации открытий Достоевского о человеке становится актом самопознания через непосредственный текстовый диалог писателя и его героев как носителей собственного слова с сознанием воспринимающего субъекта, который обнаруживает и проживает в этом контакте свое «не-алиби» в бытии, необходимость выбора между диаметрально противоположными стратегиями — мужеством быть, проявляя себя как личность и поступая в соответствии со своими ценностями, и экзистенциальной гибелью как личности под давлением навязанных извне, искаженных ценностей и стереотипов. Перекрестье бытового и бытийного уровней, в контексте которых человек в мире Достоевского совершает свой выбор, всегда происходит при наличии отчетливого осознаваемого или имплицитно заявленного нравственного ориентира, который показывает последствия этого выбора и развития ситуации в целом в контексте малого (жизнь человека) и большого исторического времени.

Перекрестье в его реально-бытовом и метафизическом форматах реализуется в творчестве Достоевского в индивидуальной стратегии смыслосозидания и активнодиалогической авторской позиции, включающей в себя следующие уровни:

-

1. Уровень слова фиксирует результаты авторской рефлексии, которая объединяет все творчество писателя в единый рефлексивный текст. Своеобразной «точкой сборки» и глобального ценностно-смыслового становится корпус содержательных и формальных рефлексем3, отражающих в слове процессуальную и смысловую сторону экзистенциального сознания автора и читателя. Перекрестье Востока и Запада занимает одно из центральных мест в деонтологических и аксиологических парадигмах художественного мышления писателя, проблемно-тематическом поле его художественных и публицистических текстов, особенно послекаторжного периода (начиная с программного цикла «Ряд статей о русской литературе», своеобразной матрицы литературно-критических статей и выступлений писателя, и главных тезисов «Объявления о подписке на журнал „Время“ на 1861 год», получая системное описание в романах Великого Пятикнижия и постепенное наращивание смыслов к «Бесам» и «Братьям Карамазовым» и кристаллизацию в обращенном «ко всему русскому миру, всем русским гражданам» моножурнале «Дневнике писателя» и итоговом художественном манифесте, своеобразном духовном завещании писателя «Речь о Пушкине»4, прозвучавшем на заседании «Общества любителей российской словесности» 8 июня 1980 г.), когда постижение феномена русского духа и онтологических

-

2. Уровень макроконтекста через диалогическую организацию и открытость текстовой формы, параллелизм смысловых фрагментов, повторы отдельных слов с усилением важных для раскрытия той или иной идеи смыслов репрезентирует авторскую установку Достоевского на активизацию воспринимающей позиции читателя.

-

3. Уровень микроконтекстов раскрывает эмоциональную акцентуацию и экспрессивность авторской позиции, которая стимулирует сознание читателя к активной рефлексии и ценностному диалогу с помощью контраста, дискуссионного опровержения аксиом, словесной игры от повторения до полного отказа от слова, создания ситуации всеобщего бытийного безмолвия.

-

4. Уровень аксиологии воплощает иерерахически организованную и построенную на принципе аксиологической интеграции ценностную систему экзистенциальной концептосферы писателя (Бог — народ — семья — человек — сердце — Другой / Другие). Этот уровень наиболее репрезентативно отражен в сформулированном Достоевским с помощью метода фронтальной семантической атаки «символе веры» как способе самоидентификации, в текстовых стратегиях и тактиках автора, героев его художественных произведений и включенного в текстовый диалог воспринимающего сознания читателя.

-

5. Уровень творческого метода, «фантастический реализм» Достоевского является отражением диалогического уровня представлений об истине: «Жизнь бесконечно полнее рассудочных определений, потому ни одна формула не может вместить всей ее полноты, а границы (в том числе жанровые) не могут заменить самой жизни в ее творчестве, в ее ежемоментном созидании нового. Особенно актуальным это становится в пореформенную эпоху, когда… жизнь приходит в состояние сверхподвижности и сверхизменчивости»6. Этим определяются особенности вербального поведения Достоевского как человека (эго-документы) и как писателя, парадокс как прием развертывания событий в художественных и публицистических текстах, выбор в пользу «пограничных» жанров, освобождающих писателя от необходимости жесткого соблюдения жанровых границ и инерции жанрового мышления.

-

6. Уровень интертекста отражает специфику текстоцентрического сознания До стоевского: со-беседническая пози ция, диалог с Другим / Другими как активным

оснований русской национальной культуры неразрывно связано для писателя с решением проблемы ценностного самоопределения в «пограничной ситуации» для конкретного человека и нации в целом. Синтезный характер мышления писателя, высокая частотность использования личного местоимения «я» для отсылки к результатом собственного опыта и его последующего обобщения в монологической вертикали Абсолюта, тяготение к «пограничным жанрам», сочетание текущей критики и публицистики с художественным универсализмом описания, непосредственные отклики для более точной формулировки собственной позиции на публикации других журналов с историософскими и литературно-критическими рассуждениями (в круге полемики Достоевского в разные периоды оказываются журналы «Отечественные записки», «Современник», «Русский вестник», газета славянофилов «День» и др.) отражают философско-эстетическую стратегию писателя: через разрешение конкретной проблемы взаимодействия России и Европы, православия и католичества, в синхроническом и диахроническом планах выйти к пониманию онтологических оснований бытия русской нации и русского духа в контексте духовно-религиозной истории человечества, «назначению христианства в искусстве» (Т. 28. Кн. 1. С. 229)5, христианскому представлению о природе и назначении художественного творчества, вечных проблем человека и человечества, соотношению в эстетическом идеале духовнометафизических и исторических начал.

воспринимающим субъектом через тексты своей и предшествующих эпох, межтекстовые взаимодействия с прецедентными текстами (прямое цитирование, аллюзии, ассоциации, символы). В большом историческом времени интертекст Достоевского можно рассматривать как обращение к собирательному воспринимающему субъекту, любому человеку любой эпохи. Так, в «Ряде статей о русской литературе» таким интертекстуальным фоном для аргументации рассуждений писателя, иллюстрации его философских и художественных открытий, развертывания полемики выступают тексты Гомера, Шекспира, Данте, А. С. Пушкина, В. Г. Белинского, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, С. С. Дудышкина, Н. А. Добролюбова, И. С. Тургенева, А. С. Хомякова, К. С. Аксакова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, Н. В. Успенского, народных рассказов Марко Вовчка, книга Н. Ф. Щербины для народного чтения «Читальник», маркиза А. де Кюстина и др.

Перечисленные нами уровни позволяют увидеть инструменты репрезентации перекрестья Востока и Запада в художественной антропологии Достоевского: понимание писателем ситуации глубинной пограничности русской культуры в целом и пореформенной эпохи в частности, проблемы атеизма как одной из репрезентативных характеристик ценностно-мировоззренческого кризиса, определившего широкий спектр художественных размышлений писателя о человеке и его судьбе, осмысление процессов мифологизации и ремифологизации русской культуры в сознании представителей Запада.

В «Ряде статей о русской литературе»7, ценностной доминантой которого является постижение русской истины и русского духа через анализ взаимодействия России и Европы, христианского Востока и католического Запада, писатель обозначает глобальный методологический сбой — «овнешнение» (в терминологии М. М. Бахтина), попытки измерить и описать русскую национальную культуру через призму критериев западной цивилизации, с одной стороны, и критериев отдельной национальной культуры (немецкой, французской), с другой: «Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем. <…> Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже еще слабее обрисован, чем характер японца или китайца (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ). Для Европы Россия — одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется perpetuum mobile или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление . В этом отношении даже Луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия» (Т. 18. С. 41).

Достоевский предпринимает попытку сепарации от этого внешнего и «овнеш-ненного» видения русской культуры, истории, национального духа, при этом именно в выявленных им точках отталкивания обозначает глубинные, скрытые процессы взаимодействия Востока и Запада, из которого на русской «почве» (писатель многократно это акцентирует) рождается не подражательное копирование, а самобытное усвоение и присвоение того, что органично для русской культуры, ее исконной природы, не противоречит ей в понимании мира и человека.

Подобное отношение к русской культуре, специфику ее «овнешненного» восприятия глазами «внешних иностранцев», осознание самого факта существования этого исторического и нравственного перекрестья Востока и Запада мы находим в статье А. С. Хомякова «Мнение иностранцев о России», опубликованной еще в 1845 г. в журнале «Москвитянин»: «В Европе стали много говорить и писать о России: оно и неудивительно. У нас так много говорят и пишут о Европе, что Европейцам хоть из вежливости следовало заняться Россиею. <…> И сколько во всем этом вздора, сколько невежества! Какая путаница в понятиях и даже в словах, какая бесстыдная ложь, какая наглая злоба! <…> В нас живет желание человеческого сочувствия, в нас беспрестанно говорит теплое участие к судьбе нашей иноземной братии, к ее страданиям, так же как к ее успехам; к ее надеждам, так же как к ее славе. И на это сочувствие, и на это дружеское стремление мы никогда не находим ответа: ни разу слова любви и братства, почти ни разу слова правды и беспристрастия. Всегда один отзыв — насмешка и ругательство; всегда одно чувство — смешение страха с презрением. Не того желал бы человек от человека»8.

Обращает на себя внимание близость авторов в понимании причин и интерпретации подобного видения через аксиологическое измерение нравственной структуры отдельной личности и народа в целом: «Европеец, вечно толкующий о человечестве, никогда не доходил вполне до идеи человека; но все-таки, хоть изредка, высказывалось сочувствие и какая-то способность к любви. Странно, что Россия одна имеет как будто бы привилегию пробуждать худшие чувства европейского сердца (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ). Кажется, у нас и кровь индо-европейская, как и у наших западных соседей, и кожа индо-европейская (а кожа, как известно, дело великой важности и совершенно изменяющее все нравственные отношения людей друг с другом), и язык индо-европейский, да еще какой! самый чистейший и чуть-чуть не индейский; а все-таки мы своим соседям не братья . Недоброжелательство к нам других народов очевидно основывается на двух причинах: на глубоком сознании различия во всех началах духовного и общественного развития России и Западной Европы , и на невольной досаде перед этой самостоятельной силою , которая потребовала и взяла все права равенства в обществе европейских народов. <…> Всякое просвещение и всякое духовное начало, не вполне еще проникнутые человеческою любовью, имеют свою гордость и свою исключительность. Поэтому полной любви и братства мы ожидать не можем, но могли бы и должны ожидать уважения»9.

Западное христианство явилась основой европейской персоналистической традиции, воспринимающей личность человека как абсолют, святыню, безусловную ценность. Впоследствии эти идеи трансформируются в европейский гуманизм и рационализм, сконцентрированность на проблеме личности, а индивидуализм станет базовой ценностью европейского сознания. Художественная антропология Достоевского является одной из версий «русской идеи»10 и строится на органично усвоенных русской культурой духовных и мистических откровениях христианского Востока о мире и человеке, соединяющего теоцентризм и антропоцентризм: «В центре у него стоит человек, человеческая любовь и откровение человеческой души. Он весь — откровение сердца бытия человеческого, сердца Иисусова (курсив мой. — А. К.)»11. Для православного понимания фундаментальными являются стремление к святости, искание правды Божией, стяжание Духа Святаго, идея духовного объединения, непосредственного восприятия Истины через опыт любви и единения друг с другом в вере, радость жизни во Христе как живом воплощении Истины, «живом основании и краеугольном камне всечеловеческой Церкви»12. В эго-документах, художественных и публицистических произведениях Достоевский создает своеобразную программу преодоления индивидуализма через покаяние, возрождение духа жизни, со-переживание, со-бы-тие, совместное преодоление апостасийных процессов, принятие личностью своей духовной и культурной подлинности, нравственное перерождение: «Народ — это тело Божие. Всякий народ до тех пор и народ, пока имеет своего Бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. <…> Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. <…> Единый народ-„богоносец“ — это русский народ» (Т. 10. С. 199–200).

Принципиальное различие Востока и Запада Достоевский обозначает через использование системы аксиологических оппозиций «внешнее — внутреннее», «социальное — нравственное», «цивилизация — культура», «Рождество — Пасха»: «Нет у нас сословных интересов, потому что и сословий-то в строгом смысле не было. Нет у нас галлов и франков, нет ценсов, определяющих внешним образом, чего стоит человек (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ), потому что у нас только одно образование и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит человек; это сознают , и это в убеждениях, потому что русский дух пошире сословной вражды, сословных интересов и ценсов » (Т. 18. С. 50).

Оппозиции «культура — цивилизация», «свое — чужое» раскрывают фундаментальную разницу западного и восточного пути развития: «Цивилизация уже совершила у нас весь свой круг <…>, мы ее уже выжили всю (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ); приняли от нее все то, что следовало, и свободно обращаемся к родной почве . Нужды нет, что еще не велика у нас масса людей цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской цивилизации , что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас» (Т. 18. С. 49).

Различие духовных оснований позволяет писателю обозначить сущностные антропологические различия русской и западной цивилизаций: «У нас давно уже есть нейтральная почва, на которой все сливается в одно цельное, стройное, единодушное, сливаются все сословия мирно, согласно, братски (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ), <…> главное: мирно, и этим именно мы от вас и отличаемся, потому что вы каждый свой шаг добывали с бою, каждое свое право, каждую свою привилегию . Если и есть несогласия, то они только внешние, временные, случайные, легко устранимые и не имеющие корней в почве нашей, и мы очень хорошо это понимаем. И начало этому порядку положено еще давно, с незапамятных времен; оно заложено самой природой в духе русском » (Т. 18. С. 49–50).

Высокая частотность повторения слов «сознают», «понимают» в этих размышлениях Достоевского маркирует наличие устойчивой культурной и социальной тенденции, а не спонтанных, разрозненных переживаний отдельных представителей русского общества: «В сознании-то и все дело. У нас сознали, что цивилизация только привносит новый элемент в народную нашу жизнь (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ), нисколько не повредив ей, нисколько не уклонив ее с нормальной дороги, а, напротив, расширив наш кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов. Пусть, пусть сознающая наша масса невелика <…>, не в величине дело, а в том, что уже совершился процесс сознания » (Т. 18. С. 49).

Достоевский обращает внимании не только на процесс взаимодействия русской культуры и западной цивилизации, но и говорит о результатах этого взаимодействия,

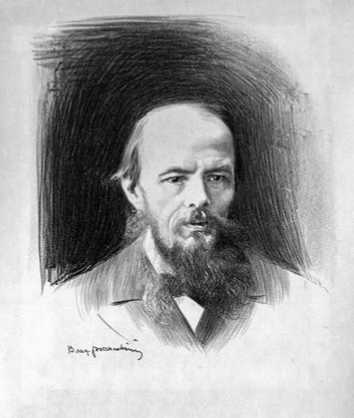

Могила Ф. М. Достоевского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. На постаменте выбиты слова из Евангелия от Иоанна: «Аминь, аминь глаголю вам: аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает: аще же умрет, мног плод сотворит» (Ин 12:24)

актуализирующих этнические и антропологические максимы национального духа: «Не цивилизацию вашу она несет всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ). <…> Наука, конечно, вечна и незыблема для всех и каждого в основных законах своих, но прививка ее, плоды ее именно зависят от национальных особенностей , то есть от почвы и народного характера » (Т. 18. С. 50). В плане ценностномировоззренческих изменений « новая Русь (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ) уже засвидетельствовала себя <…> начинающеюся в молодом поколении новою нравственностью , <…> благородным самоосуждением, строгою совестливостью — что есть признак величайшей силы и неуклонного стремления к своему идеалу » (Т. 18. С. 50). Русский человек «верует», что « русская идея станет со временем синтезом (курсив мой. — А. К. ) всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях» (Т. 18. С. 51).

Фундаментальной онтологической точкой перекрестья Востока и Запада является ценностно-смысловая оппозиция «Рождество — Пасха»: принципиальная разница между рождественским кодом католического Запада и европейской цивилизации и пасхальным кодом христианского Востока и выросшей на его духовном фундаменте русской культуры.

Главный онтологический критерий перекрестья определяется отношением человека к смерти как итоговой экзистенциальной точке, обнаруживающей фундаментальные смыслы существования личности в мире. В евангельском отношении к смерти как «рождению духом», «второму рождению» человека проявляется глубинная специфика христианского религиозного сознания и его отличия от сознания атеистического: «Смерть — это когда росток жизни нашей вылезает на поверхность земли и станет под прямые лучи Божьего солнца. Умереть и прорасти зерно жизни должно еще здесь, в земле. <…> Для мертвых же духом, конечно, гробы, могилы, черные повязки — это все реальности. И их духу нельзя будет выйти на поверхность истинной жизни, ибо они на земле для себя, для грехов своих не умерли»13.

Европейская цивилизация выбирает Рождество, свет и радость Боговоплоще-ния, освящения и преображения Сыном Божиим человеческого существования как базовый элемент христианского мировоззрения. Христианский Восток выбирает Воскресение Христово, Пасху, воскресение, идею о том, что смерти нет, — как центр мировоззрения от первых веков существования Церкви Христовой и до настоящего момента. Пасхальный смысл Евангелия редуцируется западной культурой (тайна жертвы Христа завершается Распятием, событиями Страстной Пятницы), поэтому тайна победы над смертью оказывается неосознанной и невостребованной. Поэтому и вопрос потери смысла жизни для человека, обреченного на умирание и тотальное исчезновение, становится центральным вопросом западноевропейского экзистенциализма, изображающего абсурд существования в мире без Бога и всевластие смерти. С момента грехопадения первых людей закон смерти в равной степени тяготеет над всеми: «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт 2:17). Смерть воспринимается человеком и запечатлевается в западной культуре как враг жизни, высший непреодолимый страх, определяющий трагизм человеческого существования, неразрешимый конфликт души и тела, утрачивающий свое богосотворенное единство в момент смерти. В метафизическом плане умирание становится для личности тяжелее греха, поскольку оно необратимо. Христианский Восток принимая эту трагичность существования в полном масштабе, переориентирует сознание человека на открытие и проживание пасхальной радости как победы над смертью, которая побеждается и разрушается крестной смертью Христа и катарсисом его Воскресения: «Прият тело, и Богу приразися. Прият землю, и срете небо. Прият еже видяще, и впаде во еже не видяще»14.

Сопричастность пасхальной радости становится онтологическим ядром русской культуры, определяет ядро духовных Абсолютов: «Чтобы укрепить немощного смертного к настоящему делу, сей крепкий Муж возложил на него руку Свою и сказал, чтобы он не боялся, что Он знает его; Он, как живший и умерший, есть человек, а как живущий во веки веков, есть Бог: Иисус Христос, Богочеловек, смертью Своею смерть поправый и потому имущий ключи ада и смерти. <…> Господь является в самом средоточии Своей Церкви, независимо от исторических условий, в которых она пребывает в тот или иной момент времени. Она светильник и должна светить людям всегда»15.

Поэтому, как замечает архиеп. Иоанн (Шаховской), в Воскресении Христовом «все темное зачеркивается, отсекается, берется одна только искра, и она становится вечной жизнью человека. <…> Воистину мы ничего не имеем в себе, кроме своего лежащего в прахе достоинства человеческого. И из этого праха мы возникаем благодатью Христовой и искрой уносимся в небо. Но уносимся, если зажглась в нас эта искра любви к Богу, если мы способны оттолкнуться душой от всего смертного в мире, способны заметить это смертное в малейшем и так же оттолкнуть его от себя. Чуткость к малейшему в себе будет для нас показатель здоровья нашей души»16.

Для Достоевского эта идея актуализирует глубинный смысл евангельских событий и становится способом создания «синтетического духовного облика», «надвременного единства личности», «портрета по воскресении»17: «Специфика этого видения — не только в том, что для него человеческая жизнь, известная от начала до конца, с сохранением всей своей последовательности-протяженности собирается в одномоментную точку. Одновременно это взгляд из взаимоисключающих позиций: извне, поскольку Христос — не „я“, но „Другой“, и изнутри, поскольку Он, Его образ — внутри каждого, самая сердцевина „человека в человеке“, поскольку, наконец, „Царствие Божие внутрь вас есть“. Диалог, в котором раскрываются „глубины души человеческой“, — это бытие перед лицом Богочеловека»18.

Именно пасхальный код как высший духовный и этический императив19 Достоевский делает основой своей художественной антропологии. Художественные и публицистические произведения писателя, его эго-документы являются уникальным примером первого системного воплощения особенностей пограничного по своей природе, апокалипсического, устремленного к «последним пределам» уникально русского мировидения. В своей работе «Русская идея» Н. А. Бердяев замечает: «Достоевский сделал великие открытия о человеке (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ), и от него начинается новая эра во внутренней истории человека . После него человек уже не тот, что до него . Только Ницше и Кьеркегор могут разделить с Достоевским славу зачинателей этой новой эры. Эта новая антропология учит о человеке как о существе противоречивом и трагическом, в высшей степени неблагополучном , не только страдающем , но и любящем страдания »20.

Перекрестье Востока и Запада для Достоевского становится источником нравственно-философской рефлексии, отражающей его христианское миропонимание, подлинно национальный характер творчества, основанный на вере в достоинство человеческой личности. Можно выделить в творчестве Достоевского ряд антропологических максим , воплощающих глубинные основания русской культуры в понимании мира и человека: представление о высшем идеале («мир с Богом» или «мир без Бога»), красота как этический императив, связь с народом как источником подлинного, православного, представления о мире и человеке и др.

Решение вопроса о высшем идеале неразрывно связано для Достоевского с решением вопроса о Боге . Сопоставляя и противопоставляя в ситуациях напряженных идейных споров героев романов, в диалогах и диспутах с самим собой, с современниками, «со всем русским миром» (именно так маркируется ключевая авторская установка «Дневника писателя», обращенного ко всем и каждому) религиозный («мир с Богом») и атеистический («мир без Бога») типы духовности, писатель решает одновременно и вопрос о человеке, его ценностях как ядре духовно- психологической структуры личности , глубинной и подлинной связи с Вечным и Сакральным или ситуации утраты этой связи, приводящей к кризису духовного и нравственного самоуничтожения носителей атеистического сознания.

В вопросе о Боге Достоевский максимально остро полемизирует с западными просветительски-гуманистическими представлениями о человеке, которые в течение более чем полувека принимались многими мыслящими русскими людьми на веру в качестве прогрессивных взглядов. А. С. Хомяков так характеризует этот процесс как устойчивую тенденцию, приводящую к искажению и подмене понятий, важных для устойчивости духовного фундамента личности и национальной картины мира: «Принимая все без разбора, добродушно признавая просвещением всякое явление Западного мира, всякую новую систему и новый оттенок системы, <…> всякое изменение в мысли или в быте, мы еще не осмелились ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть с полу-сомнением спросить у Запада: все ли то правда, что он говорит? все ли то прекрасно, что он делает? Ежедневно в своем беспрестанном волнении, называет он свои мысли ложью, заменяя старую ложь может быть новою, и старое безобразие может быть новым, и при всякой перемене мы с ним вместе осуждаем прошедшее, хвалим настоящее и ждем от него нового приговора, чтобы снова переменить наши мысли»21.

По мысли Достоевского, западноевропейский гуманизм как неэффективная антропологическая система, порожденная Ренессансом вера в человека как такового переживает кризис. Человека порабощает разум, одержимость идеей, выйти из которой можно только ценой бунта как единственно возможного способа возвращения к себе и подлинности своего существования. На рационально-аналитических основаниях, вне четких духовно-нравственных критериев невозможно определить одну из важнейших мотиваций человеческого существовании — разницу между злом и добром: «Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ, как Ставрогин» (Т. 10. С. 201). В противовес этим тенденциям Достоевский создает собственную экзистенциальную антропологию, утверждающую «не-алиби в бытии» и рассматривающую человека и его судьбу через синтез бытового и бытийного начал, в котором открывается «глубина бытия, уходящая в недра божественной жизни»22. Абстрактная гуманистическая мораль бессильна перед трагизмом человеческого существования, поэтому единственным выходом личности, осознавшей свое бессилие, становится обращение к Истине, к Откровению о живом Боге, подлинный христианский гуманизм.

Парадоксально, но факт: эсхатологическое мировидение писателя делает это проживание «пограничности» существования максимально реалистичным как с точки зрения механизмов работы нравственного сознания личности, выбирающей в точке перекрестья между бытием и небытием, так и с точки зрения привлекательности и искусительности этого выбора для человека рефлексирующего и увлеченного прогрессивными, как ему представляется, западными идеями: «Современный „про-свещенный“ человек ведет… скверную жизнь. В нем погасло святое пламя сердца. Ему недостает духовной энергии убеждения, порыва духовной страсти, без которых в мировой истории не совершалось ничего великого. Он слишком „умен“, чтобы быть цельным. Он слишком „образован“, чтобы неизменно во что-то верить. Он слишком „скептичен“, чтобы стать сильным. Он слишком слаб, чтобы следовать Богу»23.

Эсхатологический дискурс формирует ядро антропологических представлений Достоевского, которое строится на понимании человека как существа аскетического, соразмерно созданного, эстетически прекрасного и при этом катастрофического и эсхатологического. Здесь сказалось влияние на антропологию писателя древнерусской религиозности, для которой эсхатологизм был движущей силой от государственных устоев до обрядового благочестия и бытового уклада. Государственный идеал Московской Руси «Москва — третий Рим» имел эсхатологическое звучание: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Человек остро ощущал свою эсхатологическую причастность к судьбам мировой истории через Красоту-Святость религиозного, бытового и государственного уклада. Упорядоченность быта до малейших деталей — мощная защита, которой древнерусский человек закрывал свое сознание от эсхатологического ужаса. Эсхатологизм определял стратегию социального поведения — пассивное сопротивление злу, добровольная смерть в подражание Христу: человек на Руси в момент нравственного выбора предпочитает отдать себя на волю Божию, умереть и таким образом «сораспяться Христу» (отчетливая связь с житийной традицией свв. Бориса и Глеба — в поступках Сонечки, Алеши, Кроткой, в новейшей истории новомучеников и исповедников российских). Эсхатологизм в Древней Руси связан с идеей сакрального государства как последнего оплота благочестия, которое уже невозможно будет воспроизвести заново в «последние времена». Механизмом передачи «последнего» благочестия выступала церковная традиция как святая и нерушимая, раз и навсегда установленная дисциплина ума, воли и тела.

В эсхатологических откровениях Достоевского раскрывается глубокий антагонизм, ставший основной развития русской культуры послепетровского периода, когда отчетливым становится негативное отношение к духовной культуре Древней Руси и агиографической традиции как квинтэссенции ее антропологических идей, с одной стороны, и принятие цен ностей эпохи Просвещения, которые определили

Татьяна Бедова в роли Сони Мармеладовой. Кадр из фильма «Преступление и наказание» 1969 г.

вектор развития представлений о человеке и их катастрофической реализации в духовных и культурно-исторических реалиях XX–XXI вв. Достоевский исследует теорию и практику глобального разрушения и уничтожения, противоположную по своим ценностным основаниям христианской эсхатологию нигилизма, в основе которой лежит апостасия, «лесть отступления», трагическое последствие индивидуалистического сознания, внутреннего конфликта, секуляризации. Человек «становится жертвой города и машины; погрязает в болоте слишком человеческого, произвола, разума, пустоты»24, «остается предоставленным собственному эгоизму, живет одним днем, задыхаясь, утопая в заботе и зависимости будней, без прошлого и настоящего, прислушиваясь ко всякого рода мудрствованиям и утопиям»25: «Люди блуждают, носимые ветром судьбы, как блеклые листья, нигде не закрепляясь, ни с чем не срастаясь, нигде не оседая, нигде не становясь верными — как внешне, так и внутренне. В социальном смысле их называют пролета- ризированными; в культурно-политической сфере — не имеющими родины; в религиозном смысле — неверующими»26.

Начинаясь как «безобидный» философский эксперимент, нигилизм для русской разночинной интеллигенции станет мировоззренческой платформой, которая, по мысли писателя, приведет русское общество к отречению от своего прошлого

и утрате своего исторического самосознания: «Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести, <…> о таком необыкновенном собственном неуважении к себе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от таких людей и такого общества» (Т. 21. С. 124); «Двухсотлетняя отвычка от малейшей само- стоятельности характера и двухсотлетние плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой… ну чего можно ожидать, как вы думаете?» (Т. 21. С. 124).

Анализируя опыт живой современности, писатель ставит вопрос об атеистическом мироотношении и нигилизме как особом типе духовности, вере в небытие Бога и подмене Абсолюта антиценностями человекобожества (так, герой романа «Бесы» писатель Кармазинов утверждает свою атеистическую позицию следующим образом: «Я ни в какого [Бога] не верую» (Т. 10. С. 287)), отказе от ответственности по отношению к Другому, причинении страданий из любопытства, «крови по совести» и «философском самоубийстве»: «Осквернение относится к самому человеку, к внутреннему устройству его души, его восприятия, его сердца и, соответственно, — к возникшему в нем образу мира. Его духовная жизнь как бы опустошена и обессилена; ему не хватает силы разъеденной сомнением веры, власти безоговорочной отдачи, силы окончательной очевидности. Душевно-духовные органы, которые призваны найти святыню и восславить ее, как бы поражены параличом. Он смотрит в мир и не видит в нем ничего Божественного и Святого; так и в истории, в своих ближних и в себе самом.

То, что он видит, — это как бы мир без солнца. Так он носит в себе мировоззрение без солнечного света: холодную тьму, ужасную бездну, где мертвая тишина продолжает стучаться в вечность»27.

В «Дневнике писателя» за 1873 г. в главе «Нечто о вранье» Достоевский показывает результат «овнешнения» через исследование эпохального по своим масштабам кризиса национальной самоидентификации, который, по мысли писателя, является не частным выбором отдельной личности или группы людей, а национальным грехом, источником «мира без Бога», богоборчества и разрушения русской нации: «Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить. И это истина: сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия; сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное Богом русскому человеку лицо (курсив мой. — А. К. ) и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. <…> Весь этот дрянной стыдишка за себя и все это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны; это нечто конвульсивное и непреоборимое <…>. Двести лет вырабатывался этот главный тип нашего общества под непременным, еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя — и результаты вышли самые полные» (Т. 21. С. 119–120). К результатам ценностной деформации личности и утраты «своего лица» Достоевский относит стремление воспитать в подобных ценностях молодое поколение: «В другой раз мне, тоже в вагоне и тоже недавно (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ), случилось выслушать целый трактат об атеизме . Оратор, светского и инженерного вида господин , вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жаждою слушателя, начал с монастырей. <…> Он кончил совершенным и безбрежным атеизмом на основании естественных наук и математики» (Т. 21. С. 123).

Однако уничтожение духовных императивов как ядра психологически взрослой и нравственно здоровой личности приводит, по мысли писателя, к утрате смыслов существования, к невозможности только своей волей, без опоры на апробированные веками культурные матрицы («старые формы»), созидать свою жизнь: «„Я научу сына моего быть честным человеком, и вот и все“, — порешил он в заключение в полной и очевидной уверенности, что добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений (курсив мой. — А. К. )» (Т. 21. С. 123). Для целого поколения молодых людей, утративших связь с духовными основаниями национальной культуры, утверждается неистинное существование, «право на бесчестье» (Т. 10. С. 288), нигилизм как «грех трансцендентальный», «грех нечеловеческой гордости», «чудовищное извращение души, при котором злодеяние является добродетелью, кровопролитие — благодеянием, разрушение — лучшим залогом жизни. <…> Безумие… под видом доблести дает простор всем страстям человека, позволяет ему быть зверем и считать себя святым»28.

Трагизм бытия и обретение истины раскрывается в одном из самых загадочных произведений Достоевского. В «Дневнике писателя» за апрель 1877 г. он публикует, «фантастический», по авторскому определению, рассказ «Сон смешного человека», в котором дает «краткий очерк истории человечества» через изображение сознания героя своего времени, переживающего ситуацию глобальной смыслоутраты, духовной гибели и самоуничтожения. Герой осознает и переживает кризис рационального познания, совершает попытки найти духовные ориентиры и абсолюты вне Бога. В предельно сжатой и лаконичной форме писатель воссоздает модель истории чело вечества и дает обобщение всех вед ущих тем собственного творчества.

Кадр из мультфильма «Сон смешного человека» 1992 г.

Нигилистическое отношение к миру приводит к обесцениванию собственной личности29, утрате живой связи с миром, «смешному» положению в жизни: «Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне все казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет» (Т. 25. С. 105). Нигилизм как отрицание, возведенное в абсолют, не предлагающее никаких ценностей, кроме апофеоза разрушения и саморазрушения носителя подобного сознания, обнаруживает онтологические антиномии сознания человека кризисной эпохи: «Метафизическая и духовная пропасть возникает не между добром и злом, а между теми, кто сохраняет веру в Бога и… представление об иерархическом устройстве мироздания, и теми, кто совершает осознанный и деятельный выбор в пользу богоборчества и атеизма как веры особого рода, веры в небытие Бога»30.

Отказ от прежних ценностей, полное отрицание всего внеличного приводит героя к сознанию бессмысленности существования. Агония угасающего сознания, воли к жизни, жизни духа выражается в сформулированной самим героем формуле пустоты мира и бытия, формуле им лично проживаемого Ничто: «Я совсем перестал тогда думать: мне было все равно», «мне стало все равно, и вопросы все удалились», «в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно — это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно» (Т. 25. С. 105), «я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный» (Т. 25. С. 107).

Трагедия «овнешнения» и смыслоутраты реализуется в произведениях Достоевского и в осмыслении проблемы отцов и детей, распада семейных и межпоколенческих связей, превращения семьи как духовного целого, «малой Церкви», в «случайное семейство», в котором царит тотальная энтропия и разрозненность, а апостасий-ные процессы проникают в ядро осознанно выбираемых «отцами» воспитательных стратегий. «Отсроченный результат» (термин мой) проявляется в трагических судьбах «детей», ставших «продуктом» такого воспитания. Так, в «Дневнике писателя» за октябрь 1876 г. в главе «Два самоубийства» писатель рассказывает историю самоубийства Лизы Герцен: «Самоубийца — молодая девушка лет двадцати трех или четырех, не больше, дочь одного слишком известного русского эмигранта и родившаяся за границей, русская по крови, но почти уже совсем не русская по воспитанию (курсив мой. — А. К. )» (Т. 23. С. 145). Важная характеристика, обнажающая духовные последствия, — «не русская по воспитанию». Эта глобальная смыслоутрата отражается в предсмертной записке, содержащей провокацию и вызов: «Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых (курсив мой. — А. К. ) с бокалами Клико. А если удастся, то я прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землею. Очень даже не шикарно выйдет! » (Т. 23. С. 145).

Источником этой трагедии саморазрушения и глубочайшего страдания, по Достоевскому, является именно система атеистического воспитания, которое принимается на веру, без сомнения и критической оценки: «На что же могло быть негодование?.. на простоту представляющегося, на бессодержательность жизни? Это те, слишком известные, судьи и отрицатели жизни, негодующие на „глупость“ появления человека на земле, на бестолковую случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которою нельзя помириться? Тут слышится душа именно возмутившаяся против „прямолинейности“ явлений (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ), не вынесшая этой прямолинейности, сообщившейся ей в доме отца еще с детства . И безобразнее всего то, что ведь она, конечно, умерла без всякого отчетливого сомнения. Сознательного сомнения, так называемых вопросов, вероятнее всего, не было в душе ее; всему она, чему научена была с детства, верила прямо, на слово , и это вернее всего. Значит, просто умерла от „холодного мрака и скуки“, с страданием, так сказать, животным и безотчетным, просто стало душно жить , вроде того, как бы воздуху недостало. Душа не вынесла прямолинейности безотчетно и безотчетно потребовала чего-нибудь более сложного …» (Т. 23. С. 145–146).

Эти и многие другие реальные примеры трагических судеб детей, воспитанных вне духовной почвы, обретают универсальное звучание в напряженных идейных спорах романа «Бесы»31, в которых через образы Шатова, носителя православного миропонимания, и Кириллова, носителя атеистической духовности и нигилистических взглядов, Достоевский сопоставляет две полярные стратегии самоосуществления личности в бытии — «мир с Богом» и «мир без Бога». Неслучайно один из эпизодов, в котором разворачивается напряженный идеологический спор, «сшибка мнений» маркирован «символом веры» самого писателя: «Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?» (Т. 10. С. 198).

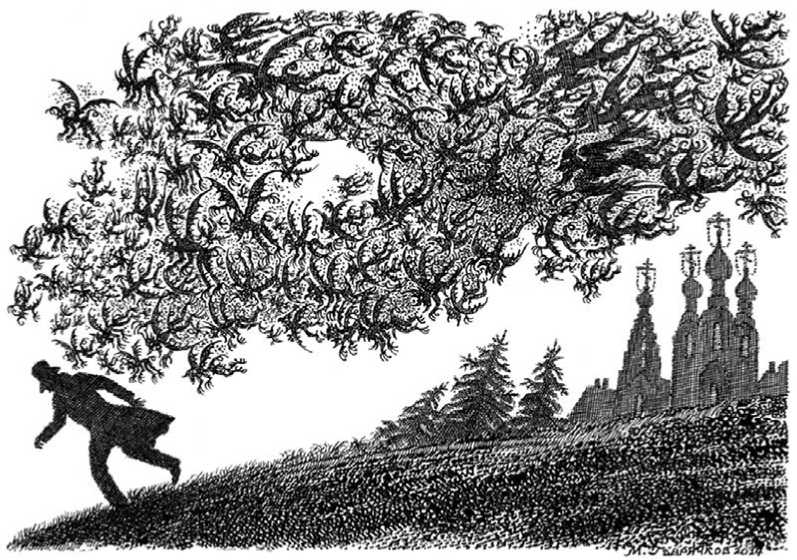

Для Шатова выбор «мира с Богом» или «мира без Бога» определяется ценностями русской православной культуры, которые лежат в основе национального характера и духовного развития нации. Для него мировоззренческая программа атеизма не просто неприемлема, но онтологически невозможна: «…Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости (здесь и далее в цитате курсив мой. — А. К. ). Социализм

Илл. к роману «Бесы». Худ. М. А. Гавричков, 2013 г.

<…> установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно » (Т. 10. С. 198).

Попытка построить «мир без Бога» на рациональных основаниях и отвлеченных идеях искажает, по Достоевскому, подлинную природу человека, приоритет духовного начала над душевным и телесным. Отсутствие духовной вертикали, ориентирующей существование личности на абсолютные ценности, приводит к ничем не ограниченному господству метафизического зла в мире. Человек замыкается в себе, стремится к утверждению собственной самости, ощущая своеобразное удовольствие от разрушительной силы своеволия, деспотизма, насилия над чужой волей, развращенности и жестокости, манипулируя и маскируя их под высокие цели и идеи общечеловеческого блага. Герой «Сна смешного человека» так описывает этот процесс: «Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. <…> Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве» (Т. 25. С. 116).

Поэтому для Достоевского столь значим образ героя своего времени Ставрогина, «человека-перекрестка»32, живущего на перекрестье добра и зла, индивидуалиста в крайнем и самом страшном выражении, разъеденного идеей, равнодушного и безразличного ко всем и всему атеиста, не способного даже в потенции на поиски Бога. Симптоматикой этого воплощенного в личности духовного небытия становится отсутствие у Ставрогина совести, которое мыслится как национальная катастрофа. При этом он становится учителем для других, источником и катализатором своеобразного «заражения» противоположными идеями и ценностями Шатова («мир с Богом») и Кириллова («мир без Бога»), с беспристрастием и равнодушием отвлеченного от живой жизни ума наблюдая за их размышлениями, поисками, кризисами и откровениями. Одержимость идеей и способность влиять на сознание людей, подчиняя их своей воле и направляя эту волю по своему усмотрению, становится важной для Достоевского темой исследования «эффекта отсроченного результата» (термин мой). И если в романах есть возможность только в пределах отдельных человеческих судеб увидеть и осмыслить эти последствия, то тексты притчевой структуры позволяют сделать это в масштабах всего человечества и человеческой истории.

Так, в эпилоге романа «Преступление и наказание» во сне о трихинах, эсхатологическом откровении Достоевского, раскрывается через «мертвую зыбь распавшегося духа», «опустошение падших людей», «страшные образы небытия»33 онтологический смысл идеи Раскольникова и трагические последствия ее осуществления для человечества: «Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса» (Т. 6. С. 419–420).

Этот же образ трихин Достоевский использует и во «Сне смешного человека», описывая разрушительные последствия идейного влияния героя на жителей «земли, не оскверненной грехопадением» (Т. 25. С. 112). Достоевский воспроизводит в рассказе ситуацию грехопадения, а сам герой в роли искусителя с помощью «бациллы лжи» совращает жителей планеты, не знающих зла и греха. Вслед за героем они отказываются от закона любви и делают выбор в пользу науки, становятся горды, лживы, лицемерны, сластолюбивы, страдают о потерянном рае, но страдания и саморазрушение в мире без Абсолюта и Любви становятся настолько привлекательными, что они уже не хотят жить иначе: «Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собою всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость… О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. <…> Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы» (Т. 25. С. 115–116).

Однако именно боль и осознание героем своей экзистенциальной вины за гибель этого мира выводит его из состояния оцепенения, его жизнь обретает смысл в виде жизни духа, проповеди открывшейся ему и принятой Истины, служения идеалу: «О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и — проповедь! <…> я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, — не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей» (Т. 25. С. 118).

Внутренний перелом героя происходит через истину евангельской любви («Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Мф 22:39)), пробуждающей нравственное сознание: «…Для Достоевского злой мир открывался в своей окончательной замкнутости, — выйти из него можно только скачком или взлетом. И не потому не соблазнялся Достоевский, что верил в Божие всемогущество и победу Божией силы над черной немочью греха. Он ждал победы не от всемогущества, но от Божией любви (курсив мой. — А. К. )»34. Искупая вину перед девочкой, которая встречается ему во время блужданий по городу, герой восстанавливает свою этическую целостность: «Эта девочка спасла меня»; «А ту маленькую девочку я отыскал… И пойду! И пойду!» (Т. 25. С. 119). Меняется и смысловой статус слова «смешной»: герой готов исполнить свою миссию вопреки насмешкам и непониманию, поэтому «смешное» становится признаком высокого нравственного достоинства и величия духа.

Духовное перерождения героя начинается с этого откровения любви к ближнему, преображения сердца и ума во Христе, любви как источника преодоления абсурда существования («Люби других, как себя, вот, что главное, и это все, больше ровно ничего не надо»), преображенным духовным видением герой оказывается способен принять Истину в живом образе («Я видел истину и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле») и свободно исполнить нравственный закон («Если только все захотят, то сейчас все устроится»), обрести ценность и смысл жизни («Пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!), — ну а я все-таки буду проповедовать»).

По Достоевскому, путь восстановления и преодоления кризиса в точке перекрестья Востока и Запада возможен через осознание своей оторванности от корней35, осознание дворянством и интеллигенцией своей исторической вины и ее искупление путем возвращения к исконным смыслам русской культуры, зафиксированным в «народной правде», ценностном опыте многих поколений людей. Достоевский показывает, что в каждом представителе народа добро продолжает бороться со злом, но происходит это не в замкнутой изолированности богоборческого существования, а при наличии высшего идеала жизни, которым для русского человека всегда было и остается стремление к святости: «Искание правды — основная нить жизни русского народа. Но о небе, о Царстве Божием, думали не только те, кто уходил от мира и от людей, все верующие русские люди понимали смысл жизни (курсив мой. — А. К. )»36.

Поэтому для писателя так важна эстетическая направленность русской религиозности, антропологическая эстетика, особое отношение к красоте, присущие именно русскому менталитету, внимание к онтологической, апеллирующей к божественной сфере внутренней духовной Красоте: «Красота была способна не только спасти мир, но, будучи почитаема как одно из имен Божиих, являлась самой причиной бытия мира, вне которой мир был попросту немыслим»37. Красота как одно из имен Божиих, наряду с Истиной и Добром, в русской народной психологии тесно связана с подвижничеством. Такое переживание, уходящее от мирской красоты, может существовать только на эсхатологической грани, не дающей соскользнуть религиозному чувству в раздробленность. Вспомним известнейшее эсхатологическое откровение Достоевского, высказанное князем Мышкиным: «Мир красотой спасется».

Для Достоевского красота — это нравственная категория, гармоничное равновесие pro et contra, религиозно-этический императив, высшая мотивация жизни, определяющая вектор духовного развития человека, «модус Абсолюта»38, живое воплощение идеала, при соприкосновении с которым «действительно непобедимая и неиссякаемая сила вливается в человека из Святыни»39. Красота как «необходимая потребность организма человеческого» актуализируется в кризисные, переломные моменты жизни, «наиболее тогда, когда человек в разладе с действительностью, в негармонии, в борьбе, т. е. когда он наиболее живет, потому что человек наиболее живет именно в то время, когда чего-нибудь ищет и добивается; тогда в нем появляется наиболее естественное желание всего гармонического, спокойствия, а в красоте есть гармония и спокойствие» (Т. 18. С. 94).

Именно духовная сущность красоты открывает, по Достоевскому, стратегию восстановления личности через восстановление в себе образа Божия, «сияющей личности самого Христа»40, Который для Достоевского является воплощением Истины, Добра и Красоты, источником духовной жизненной силы и нравственности: «Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит Его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о Нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос (курсив мой. — А. К.), и он любит образ Его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего» (Т. 21. С. 38).

Принятие нравственного и духовного опыта народа, зафиксированного в его историческом развитии и представлении об идеале, этических императивах, позволяет противостоять атеизму и нигилизму как деструктивным стратегиям реализации личности в бытии. Так, в романе «Бесы» Шатов предлагает личности осознанно ориентироваться на укорененные в русском национальном духе иные смыслы существования: «Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца (курсив мой. — А. К. ). Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог» (Т. 10. С. 198–199).

У Достоевского под влиянием народной религиозной веры формируется идеал духовного перерождения человека через преодоление самости и разделения «во имя общей всенародной веры и правды», служения каждого всем и всех каждому: «Вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажда служения человечеству <…> есть залог самой высшей жизни наций, и только ею они и принесут всю ту пользу человечеству, которую предназначено им принести…» (Т. 25. С. 19). Истинное христианство «должно быть вселенским, должно распространяться на все человечество и на все дела человеческие»41. Истина не может быть индивидуальною, субъективною, прагматическою, а может быть универсальной, безусловной, не зависящей от эгоистической воли отдельного человека: «…У нас прежде всего вера в идею, в идеал, а личные, земные блага лишь потом» (Т. 22. С. 41).

Таким образом, художественно-философские основания художественной антропологии Достоевского как величайшего и «наиболее экзистенциального»42 русского метафизика воплощают глубинное проживание писателем духовного, культурного, исторического перекрестья Востока и Запада. Эсхатологические откровения Достоевского о мире и человеке отражают уникальную особенность мировидения писателя, которая проявляется в постановке предельных, болевых вопросов о мире и человеке, погружении себя, своих героев и читателя в точки мировоззренческого кризиса, в которых происходит непосредственное столкновение разнонаправленных ценностных устремлений личности, в терминологии Достоевского — pro et contra. Напряженная нравственно-философская рефлексия, отражающая христианское миропонимание писателя, воплощается в антропологических максимах, выявлении духовных потенций выхода личности из кризиса. Столкновение с западной моделью понимания мира и человека становится своеобразным идеологическим искусом, но при этом запускает механизм возращения личности к исконным смыслам своего Я, провоцирует структурирование мира на основе обретенного опыта и субъективных смыслов, зачастую организуя этот процесс по методу «от противного», через ситуацию отпадения от аксиологического и деонтологического полей русской культуры: «Так: „под знаком минуса“ раскрывалось во мне глубинное Бытие»43.

Список литературы Перекрестье Востока и Запада в публицистике и романах Ф. М. Достоевского ("Ряд статей о русской литературе", "Дневник писателя", "Бесы")

- Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. О русских классиках. М.: Высшая школа, 1993. С. 107–223.

- Бердяев Н. А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 гг. / Сост. В. М. Борисов, А. Б. Рогинский. М.: Книга, 1990. С. 215–233.

- Бердяев Н. А. Русская идея. Париж, 1946.

- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990.

- Ильин И. А. Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий // Ильин И. А. Книга раздумий и тихих созерцаний. М.: Альта- Принт, 2006. 528 с.

- Иоанн Златоуст, свт. Слово огласительное во святый и светоносный день преславнаго и спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго // Библиотека святоотеческой литературы. URL: http://www.orthlib.ru/John_Chrysostom/ paskha.html (дата обращения: 06.06.2022).

- Иоанн (Максимович), архиеп. Россия // Слова иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан- Францисского, Чудотворца: Сб. проповедей, поучений, посланий, наставлений и указов / Сост. прот. Петр Перекрестов. Сан- Франциско, 1994.

- Иоанн (Шаховской), архиеп. Апокалипсис мелкого греха // Иоанн (Шаховской), архиеп. Апокалипсис мелкого греха: Избранные статьи / Сост. М. Г. Жуковой. 3-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 224 с.

- Кашина Н. В. Эстетика Ф. М. Достоевского. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 1989. 286 с.

- Кошечко А. Н. Достоевский и апостасия: к вопросу об атрибутивных характеристиках экзистенциального сознания // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. Вып. 11 (139). С. 23–31.

- Кошечко А. Н. «Мир с Богом» и «мир без Бога»: религиозный и атеистический типы духовности в экзистенциальной аксиологии романа Ф. М. Достоевского «Бесы» // Сибирский филологический журнал. 2014. Вып. 3. С. 94–104.

- Кошечко А. Н. Формы экзистенциального сознания в творчестве Ф. М. Достоевского: дис. … канд. филол. наук. Томск, 2015. 480 с.

- Мартынов В. И. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси // Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/ikona/kultura- ikonosfera-i-bogosluzhebnoe- peniemoskovskojrusi (дата обращения: 01.06.2022)

- Последняя година мира и Церкви Христовой на земле. На основании учения Священного Писания и творений святых отец / Сост. П. М. Бородина. М.: Изд. И. А. Морозова, 1890. URL: https://ekzeget.ru/bible/otkrovenie-ap-ioanna- bogoslova/glava-1/stih-17/ (дата обращения: 06.06.2022).

- Соловьев В. С. Заметка в защиту Достоевского от обвинения в «новом» христианстве // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 гг. / Сост. В. М. Борисов, А. Б. Рогинский. М.: Книга, 1990. С. 55–58.

- Тарасов Ф. Б. Евангельский текст в эстетической системе Ф. М. Достоевского // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 2. С. 131–134.

- Флоренский П. А., свящ. Исследования по теории искусства // Флоренский П. А., свящ. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М.: Мысль, 2000. С. 79–421.

- Флоровский Г. В. Религиозные темы Достоевского // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 гг. / Сост. В. М. Борисов, А. Б. Рогинский. М.: Книга, 1990. С. 386–390.

- Хомяков А. С. Мнение иностранцев о России // Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1900. Т. 1. С. 3–28.