Переломные моменты в овладении конем в евразийских степях и на Ближнем Востоке

Автор: Ковалевская В.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются те переломные моменты, которые характеризуют древнее коневодство в евразийских степях и на Ближнем Востоке в V-II тыс. до н.э., начиная от времени и места доместикации лошади вплоть до появления различных типов конского снаряжения. По изображениям на конеголовых евразийских жезлах V-IV тыс. до н.э. реконструированы средства управления конем. Выделено шесть типов оголовий и прослежено их развитие от простых (тип 1) и более сложных (типы 2, 3) намордников, дополненных опущенным нахрапным ремнем (тип 4), до трензельной (тип 5) и безтрензельной (тип 6) уздечек. Рассмотрен уникальный документ III тыс. до н.э. - эламская глиняная табличка из Суз с перечислением коневодческих хозяйств, не нашедшая своего места в иппологической литературе. Содержащиеся в ней данные позволили определить структуру каждого хозяйства, оценить производящий состав и высказать предположение о поголовье лошадей в Эламе. Описан тренинг колесничных коней, представленный в трактате митаннийца Киккули. Этот тренинг был разработан в евразийских степях протоиндоариями в начале II тыс. до н.э. и стал известен через митаннийцев хеттам и ассирийцам в Передней Азии. На основании Ригведы дана характеристика типа и экстерьера тех быстроаллюрных лошадей, с которыми индоарии распространились в Азии.

Коневодство, доместикация, снаряжение, степи, ближний восток, v-ii тыс до н.э

Короткий адрес: https://sciup.org/145145920

IDR: 145145920 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.1.033-041

Текст научной статьи Переломные моменты в овладении конем в евразийских степях и на Ближнем Востоке

Введение чем сегодня. Тогда открытия археологов в Украине, а позже на Урале и в Казахстане «коневодче ских»

Проблема времени и места доместикации лошади пол- племен IV–III тыс. до н.э. и изучение крупнейшими века назад казалась значительно более определенной, отечественными палеозоологами остеологических

Археология, этнография и антропология Евразии Том 47, № 1, 2019 © Ковалевская В.Б., 2019

материалов из ранних поселений свидетельствовали в пользу того, что лошадь уже была одомашнена в это время в евразийских степях. Сегодня на основе анализа всей доступной информации исследователи приходят к выводу о доместикации лошади в нео-энеоли-тических культурах средней Волги [Петренко, 2007, с. 25–29]. Именно здесь сложилось общество с производящим хозяйством, использовавшее коня не только (и не столько) как мясное животное, но и как верховое для охоты, быстрого передвижения и постепенного освоения окружающего пространства, а также в качестве символа элитарности (появление конеголовых скипетров). Согласно данным генетики, в современной популяции домашних лошадей выделяется 77 самостоятельных женских линий, из чего сделан вывод о том, что с того времени, когда впервые была одомашнена лошадь, неоднократно приливалась кровь диких лошадей на разных территориях и у разных народов [Levine, 2006].

Другим подходом к изучению доместикации и распространения навыков коневодства в Евразии является лингвистический. В этом плане очень важным представляется недавнее исследование С.В. Куллан-дой данных, связанных с обозначением коня (*ek’vo-s) в индоевропейских языках. Действительно, название коня относится к общим и самым ранним индоевропейским лексемам. Опираясь на лингвистические разработки С.А. Старостина, С.В. Кулланда подчеркивает, «что праиндоевропейский язык на своей прародине наложился на северокавказский субстрат, то есть что праиндоевропейцы ассимилировали некую группу северокавказцев, переняв у них ряд терминов, относящихся к самым различным сферам жизни» [2008, с. 672], в частности связанным с конем. Это заимствование, исходя из глоттохронологических данных с поправками С.А. Старостина, произошло на рубеже VI–V тыс. до н.э. То есть мы получаем уравнение с тремя неизвестными (ареалы праиндоевропейско-го и прасеверокавказского языков и ареалы диких и/ или домашних лошадей для указанного времени), которое можно будет решить, когда окажется возможным очертить указанные ареалы в рамках Евразии. В плане появления доместицированных лошадей на Ближнем Востоке важен тот факт, что обозначение коня в шумерском языке было заимствовано также из прасеверокавказского языка [Там же], а не из индоевропейского, как считалось ранее. Само название, обозначающее «осел с гор» или «осел с востока», говорит о территории, откуда в Двуречье пришла до-местицированная лошадь. Это Армянское или Иранское нагорье, а время, очевидно, IV тыс. до н.э., о чем свидетельствует анализ остеологических материалов и письменных источников. Но в целом следует отметить, что сведения о доместикации лошади на разных территориях Старого Света создают картину, изоби- лующую белыми пятнами, которые можно будет заполнить новыми фактами и интерпретациями по мере накопления информации в различных областях знаний – археологии, палеозоологии, древней истории Востока, лингвистике и палеогенетике эквидов. Это и будет залогом уточнения и развития наших представлений о доместикации и формах использования коня в Старом Свете.

Древнейшие средства обуздания коня

Проблема использования коня под вьюк или в качестве верхового животного ставит вопрос о средствах управления им. Среди археологических находок кроме псалий среднестоговской культуры, отношение специалистов к которым неоднозначно, других данных в нашем распоряжении нет. Но следует сказать, что вне поля зрения исследователей остался такой важный источник информации, как изображения средств управления конем на конеголовых скипетрах. Эта категория находок представлена почти 40 артефактами из погребений, поселений и случайных сборов. Область их распространения – от средней Волги до Предкавказья и Подунавья. Время (по калиброванным датам) – V–IV тыс. до н.э. Количество специальных статей и монографий, посвященных конеголовым скипетрам, очень велико (последнюю наиболее полную сводку см.: [Дергачев, 2007]).

Первое отожде ствление изображений на каменных скипетрах с лошадью принадлежит В. Думитреску (в середине прошлого века) и Д. Берчу (в 1954 г.) [Там же, с. 76–77]. Разные исследователи по-разному описывали те элементы оголовья, которые переданы рельефом, полировкой или гравировкой на голове коня, и ограничивались указанием, что лошади «взнузданы», либо тем, что изображены намордники или наносные ремни недоуздков. Но никто не предпринимал попыток реконструировать форму, тип оголовья и способ управления конем. В данной статье основное внимание будет уделено этому, поскольку анализ иконографических черт оголовья, изображенного на конеголовых скипетрах, позволяет реконструировать самые первые шаги в управлении конем на раннем этапе его доместикации в нео-энеолитиче-скую эпоху. Как мы покажем далее на серии реконструкций (рис. 1), тот способ, который был создан в то время, достаточен для того, чтобы человек мог провести лошадь в поводу, удержать ее, привязать, а также использовать под вьюк или под верх.

В специальной литературе достаточно много места уделено возможности управлять конем для верховой езды посредством воздействия веса всадника, хлыста, шенкелей, давления на носовой хрящ с помощью опущенного нахрапного ремня [Ковалев-

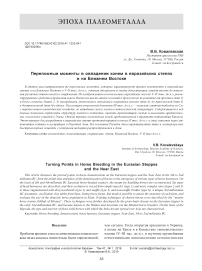

Рис. 1. Реконструкция намордников и уздечки V–IV тыс. до н.э. на основании изображений на конеголовых жезлах.

1–6 – соответственно типы 1–6; 7 – раскрой уздечки типа 5; 8 – ремни оголовья намордников: а – длинный наносный, б – намордник, в – опущенный нахрапный ремень, г – нижний подга-нашный, д , е – нащечные, ж – подгарок; 9 – ремни оголовья уздечки: з – изогнутый нащечный, и – кольцевидный очковидный, опущенный над ноздрями; 10–13 – современные недоуздки: 10 – обычный, 11 – ганноверский, 12 – ирландский, 13 – капцуг (по: [Гуревич, Рогалев, 1991]); 14–18 – раскрой намордников и уздечки ( а–и – см. 8 , 9 ; к – изогнутая нижняя часть на-носно-нащечного ремня, л – овальное ременное грызло): 14 – тип 1, 15 – тип 3, 16 – тип 4, 17 – тип 5, 18 – тип 6; 19 – терракота из Селенкахийе (по: [Littauer, Crouwell, 1979, fig. 22]).

ская, 1977, с. 11–18; Андерсон, 2006, с. 63]. Последний способ применялся и для управления колесничным конем, о чем еще в 1969 г. писала М. Литтау-эр – один из крупнейших специалистов по использованию лошади в древности [Littauer, 1969, p. 291]. Судя по изображениям коле сничных коней в Египте (II тыс. до н.э.), ими управляли с помощью опущенного нахрапного ремня при отсутствии во рту грызла, что подтверждается археологическими находками – уздечками без трензеля (грызла), отмеченными Дж. Андерсоном [Anderson, 1961, pl. 2] и подробно рассмотренными М. Литтауэр [Littauer,

1969, p. 291, 292]. Изображения эквидов с намордником и носовым кольцом на Ближнем Востоке отстоят от египетских на тысячелетия. Но нельзя не отметить, что будь это безтрензельные уздечки или намордники – во всех случаях используются нащечные и затылочные ремни, иногда дополнительно к ним – налобный и переносье.

Только одна терракота из Сирии (рис. 1, 19 ), предположительно датируемая III или II тыс. до н.э. [Littauer, Crouwel, 1979, fig. 22], передает тот же тип намордника, совмещенного с опущенным наносным ремнем, который соединен с затылочным широким верхним и нижним ремнями (возможно, и низко расположенными нащечными), что и рассматриваемые нами средства управления конем в европейских степи и лесостепи в эпоху энеолита. Очевидно, они генетически связаны.

Использование намордников типов 1–4 (рис. 1, 1–4 ) – это способ обуздания коня. Именно он наилучшим образом соответствует тому общеиндоевропейскому термину, который связан с первыми ша-

гами по приручению коня и активному управлению им. Это древнеиндийское «укрощает»/«приручает»/ «принуждает», осетинское «укрощать»/«изнурять», и только у Гомера «объезжать» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с. 483]. Намордник и низко опущенный на-храпный ремень являются средствами «укрощения», «принуждения» и «изнурения» лошади, поскольку затрудняют дыхание и не позволяют пить и есть. Укрощенная с помощью такого намордника лошадь может быть использована человеком для работы – перевозки тяжестей на спине и верховой езды.

Любое конское снаряжение состоит из продольных и поперечных ремней, которые сочленяются между собой. Исходя из имеющихся изображений, мы предполагаем, что намордники выкраивались из одного куска кожи размером примерно 120÷140 × 30÷40 см (рис. 1, 14–18). Ремни могли быть шириной 4–5 см или даже больше. При указанном раскрое узел в наморднике только один: подгуб-но-подганашный (нижний) ремень привязывается к подгарку под ганашами коня. Намордник мог быть выделан так, чтобы благодаря обработке сыромятной кожи иметь округлую выпукло-вогнутую форму и лежать на конце храпа.

Как подробно рассмотрено нами ранее [Ковалевская, 2014], по изображению недоуздков на скипетрах можно выделить пять типов намордников (1–4, 6) и один уздечки (тип 5). Последний является реконструкцией по навершию жезла из Суводола [Дергачев, 2007, рис. 6], небольшие размеры которого, по мнению В.А. Дергачева, говорят о том, что оно наиболее раннее среди наверший стадии D. Невысоким рельефом очень аккуратно на нем изображены все ремни оголовья, включая и уходящее в рот грызло – скорее всего, овальное кольцо из сыромятного ремня (рис. 1, 5, 7, 17 ). Уздечка (здесь впервые мы имеем основание применить это название) состоит из наносного (верхнего) ремня, начинающегося от самого конца храпа коня и соединяющегося за ушами с суголовным ремнем, составляя с ним единое целое (рис. 1, 17 ). Верхний нахрапный ремень (косое переносье) наискось отходит от наносного, изгибается и переходит в длинный нащечный ремень, который, в свою очередь, изгибается и переходит в полуовальный налобный ремень, соединенный с наносным. От середины храпа параллельно верхнему нахрапному ремню (переносью) идет нижний, уходящий в рот. Как это можно понять? Если обратиться к намордникам типов 1–4, то хорошо видно, что данная трензельная уздечка является редуцированным намордником с капсюлем. Она сначала надевается на голову коня замкнутым затылочно-под-ганашным ременным кольцом, затем в рот вкладывается малое трензельное кольцо, а наносный и нахрап-но-нащечно-налобный ремни накидываются на морду для плотного прилегания оголовья. Некоторую аналогию этой уздечке представляет современный ирландский капсюль (рис. 1, 12 ).

На поселении Ботай, где остеологический материал был представлен в основном костями лошади, утилизировались мясо, кожа, сухожилия, кости животных, конский волос [Olsen, 2003, p. 83, 100]. С. Ольсен подчеркнула, что из конской кожи могли изготавливать снаряжение верховых коней Ботая, использовавшихся для охоты на диких лошадей, предвосхитив те выводы об изготовлении недоуздков, которые мы рассматриваем в данной статье.

Интересно, что изготовление уздечки типа 5 требовало значительно меньшего куска кожи. На рис. 1, 7 показано, как ложится эта уздечка на выкройку намордника типа 4 с двумя нащечными ремнями. Центральный наносный ремень и суголовный (в виде овала или кольца) остаются на том же месте, на-щечные ложатся на нащечные, нахрапный – на опущенный нахрапный ремень недоуздка типа 4. Овал намордника превращается в кольцо. Верхняя его часть лежит на хрящах храпа коня, а нижняя во рту на языке и на беззубом крае челюсти. Заведомо можно сказать, что лошадь очень быстро сжует эту кожу, поэтому она должна быть обернута по спирали сыромятным ремнем или веревкой из конского волоса, концы которых, выходя из углов рта, будут служить поводом-вожжами.

Конструкции намордников стандартизированы: длинный наносный ремень обязательно присутствует, являясь центральным звеном оголовья; к нему крепятся (вернее, от него отходят) все остальные ремни – нахрапный, налобный и затылочно-подга-нашный. Интересно, что раскрой недоуздка повторяет конфигурацию «древа жизни», важного символа в культах многих древних народов (рис. 1, 15 ). Другая особенность – эпизодическое использование двух дополнительных укороченных наносно-нащеч-ных ремней, переходящих в налобный (тип 6). Спецификой является и изогнутая линия налобного ремня, плавно переходящего в нащечный (типы 5 и 6). Эти особенности определяются тем, что оголовье изготовлено не из отдельных ремней, пересекающихся между собой под прямым углом (как было на Ближнем Востоке в III–I тыс. до н.э. или в современном конском снаряжении), а цельнокроеное (рис. 1, 14–18 ). Поэтому большой интерес представляет поиск подобных особенностей в иконографических или археологических материалах, связанных с конным снаряжением, на тех территориях, куда распространялись доместицированные лошади из европейских степей: на западе – на Балканах, в Центральной Европе и Британии, на во стоке – в Азии, на юге – в Прикаспии и на Кавказе. Возможно, продуктивной в этом плане будет и работа с культурной лексикой, связанной с конным снаряжением, в индоевропейских и других языках.

В качестве одной из реплик для данных недоуздков можно привести изображение знаменитой Трандхоль-мской лошади, запряженной в солнечную колесницу, II тыс. до н.э. – одного из самых известных экспонатов Археологического музея в Копенгагене. Не касаясь вопроса о том, является ли она примером наиболее раннего изображения металлического наголовья-шаф-фрона (подробнее см.: [Littauer, Crouwel, 1991]), отметим, что орнаментом подчеркнуты длинный верхний наносный, нижний подганашный и полуовальный налобный ремни, т.е. специфичные элементы намордников и уздечек эпохи энеолита.

Конский кожаный намордник из Первого Пазы-рыкского кургана – маска с оленьими рогами, широко известная археологам [Полцарства за коня…, 2006, с. 3, № 30 по каталогу], – является примером морфологического сходства, но, поскольку он не был нами изучен, трудно сказать, насколько это сходство велико. Для того чтобы считать возможным связывать па-зырыкскую маску с энеолитическими намордниками, необходимо иметь подобные находки, хронологически связывающие данные артефакты. А их, к сожалению, нет. Оба приведенных разновременных примера вплотную подводят нас к пространственному анализу распространения конеголовых наверший и ареалу степных и лесостепных памятников, свидетельствующих о роли коня в жизни населения [Дергачев, 2007, к. 1, 2, 7–10]. Эта тема тесно связана со сложной, дискуссионной и комплексно решаемой проблемой прародины индоевропейцев и их расселения, которую не место и не время рассматривать в данной статье, но обойти ее невозможно, поскольку большинство исследователей европейских энеолитических памятников справедливо считают, что распространение доме-стицированных лошадей из Восточной Европы (так же, как и ареал конеголовых наверший) отражает первые передвижения индоевропейцев в V–IV тыс. до н.э. [Там же, к. 1, 2; с. 39, табл. 11].

На приводимой В.А. Дергачевым карте [Там же, к. 2] наглядно виден центр концентрации наверший в районе средней Волги и южный и юго-восточный векторы их распространения (навершие из Аркаима свидетельствует о восточном направлении). Основной вывод, который следует из этого, – продвижение волжского и днепродонецкого населения с их подвижным скотоводством, верхово-вьючными лошадьми, культом коня, курганным обрядом погребения уже в V тыс. до н.э. на Северный Кавказ [Кореневский, 2006].

Коневодство в Эламе в III тыс. до н.э.

По мнению специалистов, доказательством доместикации является целенаправленное разведение лошадей, данные о котором для давно прошедших веков, как правило, не попадают в наши руки. Поэтому огромный интерес представляет эламская глиняная табличка из Суз начала III тыс. до н.э. (подробнее см.: [Ковалевская, 2008]), которая с начала прошлого века рассматривалась специалистами как список конных заводов или родословная таблица. Крупнейший востоковед И.М. Дьяконов еще в 1982 г. писал, что, без сомнения, идеограммы на этой табличке изображали лошадь [1997, с. 461, примеч. 29].

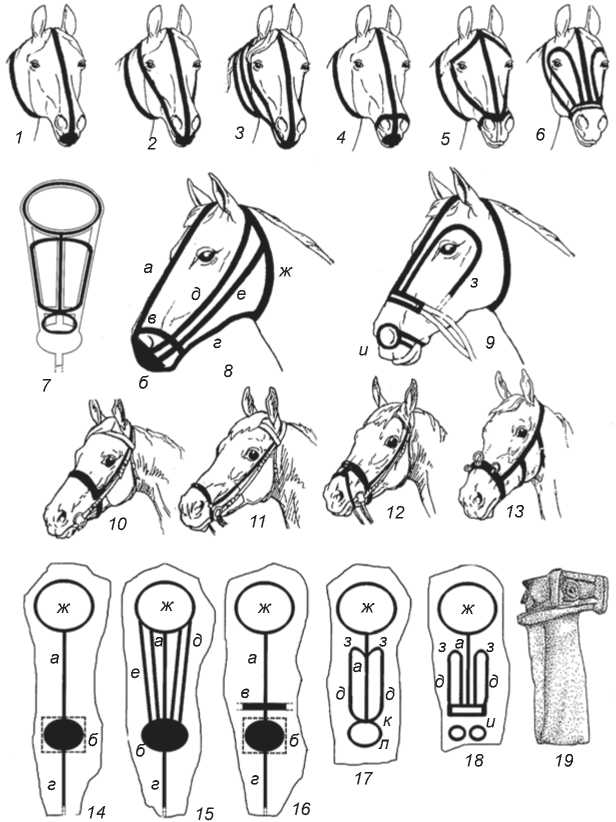

Благодаря помощи ведущего специалиста по протошумерской и протоэламской письменности А.А. Ваймана удалось расшифровать все цифровые показатели, заполнить лакуны и получить данные по всем отдельным хозяйствам. На лицевой стороне таблички шесть строк (первая сбита), читающихся сверху вниз и справа налево, содержащих пиктографические знаки, изображения голов коней, повернутых влево, и цифры в десятичной системе (рис. 2, 1 ). Вдавленные отрезки палочки соответствуют едини-

Рис. 2. Глиняная эламская табличка III тыс. до н.э. с перечислением коневодческих хозяйств, хранящаяся в Лувре ( 1 ), и реконструкция строк по отдельным хозяйствам Элама ( 2 ).

цам, кружки – десяткам, а удвоенные палочки с перемычкой – сотням. Ранее исследователями было определено, что изображение гривы с наклоном вниз указывает на кобыл, вверх – на жеребцов, а ее отсутствие – на жеребят. На обороте таблички нанесены суммы цифр и печати в виде газелей и козлов, что говорит, по мнению исследователей, об официальном характере документа.

Текст сплошной. Работа по его реконструкции заключалась в представлении информации в виде таблицы привычного формата, чтобы можно было проверить важные с зоотехнической точки зрения подсчеты соотношения кобыл и жеребцов, выхода жеребят и возможного общего количества лошадей в Эламе начала III тыс. до н.э. (см. таблицу ). Каждая последовательность – кобылы, жеребята-сосуны, жеребцы, жеребята – начинается тамгообразным знаком,

Реконструированный список коневодческих хозяйств Элама III тыс. до н.э.

|

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

Жеребята |

Жеребцы |

Жеребята |

Кобылы |

Всего |

Хозяйство |

|

7 |

9 |

8 |

38 |

62 |

1, 2 |

|

6 |

10 |

6 |

19 |

41 |

3 |

|

2 |

1 |

6 |

13 |

22 |

4 |

|

3 |

1 |

1 |

8 |

13 |

5 |

|

4 |

3 |

4 |

18 |

29 |

6 |

|

– |

– |

1 |

1 |

2 |

7 |

|

3 |

2 |

3 |

8 |

16 |

8 |

|

25 |

26 |

29 |

105 |

185 |

который разделяет их между собой. Это позволяет переформатировать текст, выделив строки по отдельным хозяйствам (рис. 2, 2 ). В нашей таблице последовательности представлены столбцами (3–6), добавлен столбец 2 с суммой по каждой из них и в столбце 1 тамги разных хозяйств заменены условным порядковым номером.

Количественные показатели первого, самого крупного и принятого нами гипотетически как удвоенного, хозяйства получены следующим образом. По хозяйствам с третьего по восьмое по каждой позиции подсчитано количество лошадей и отнято от суммы, которая фигурирует на оборотной стороне таблички. Поэтому на рисунке с переформатированной табличкой (рис. 2, 2 ) для жеребцов из первого хозяйства обозначены семь сохранившихся знаков, а в нашей таблице указан результат вычисления – девять.

Каждая восстановленная строка – это состав одного конного хозяйства (справа налево): количество кобыл, жеребят-сосунов (по аналогии с современной формой учета), жеребцов и жеребят, как мы полагаем, отъемышей предшествующего года, которые в любых хозяйствах содержатся отдельно. Из этой формы записи следует некоторая информация о характере содержания лошадей. Кобылы с жеребятами-сосунами содержались в отдельных загонах и могли выпасаться отдельно. Жеребцы, скорее всего, содержались в конюшнях, а отъемыши – возможно, в отдельных загонах или выпасались отдельно сборными табунами.

Мы предлагаем анализ данных таблички с зоотехнической точки зрения, чтобы определить структуру каждого хозяйства и оценить производящий состав на основании сопоставления с близкими по своему характеру материалами, тем более что под этим углом зрения она ранее не рассматривалась. В качестве сравнительных взяты данные по племенным коневодческим ахалтекинским фермам Кавказа и Средней Азии (данные Т.Н. Рябовой 1981–1982 гг.), которые соответствуют традиционному конному хозяйству [Ахал- текинская порода..., 1981, с. 3–45; Ахалтекинская порода…, 1982, с. 1–44].

В представленных в табличке хозяйствах соотношение кобыл и жеребят разное. Только в одном из них (7-м) оно составляет 1:1. В других хозяйствах один жеребенок приходился на три кобылы (3-е), или два – на пять (8-е), или столько же по ставке предшествующего года (5-е). Эти цифры говорят о существовании расширенного воспроизводства в коневодстве Элама, поскольку можно предполагать (по современным данным), что за репродуктивный период каждая матка может в среднем принести три – пять жеребят. Удельный вес жеребцов (14,1 %) очень близок к показателю, характерному для ахалтекинской породы (12,8 % на 1982 г.) [Ахалтекинская порода…, 1982, с. 3–17]. Соотношение жеребцов и кобыл варьирует очень сильно: от одного к двум (хозяйство 3), до одного к 4, 6, 8, 9 и даже 13, причем по одному жеребцу на 8 или 13 маток было в двух хозяйствах (4-м и 5-м). Анализ рассмотренных данных указывает на достаточно развитое племенное дело, когда в коневодческом хозяйстве наблюдается правильное соотношение между числом кобыл и жеребцов, способствующие хорошему выходу жеребят. Данные по производящему составу (131 лошадь) позволяют высказать предположение и об общем поголовье лошадей в Эламе, которое обычно в 3–4 раза больше производящего состава, следовательно, оно составляет ок. 400–500 голов (причем у нас нет оснований полагать, что это характеризует весь Элам; возможно, какую-то область).

Официальный характер документа говорит о заинтересованности центральной власти Суз в контроле над поголовьем лошадей, поскольку еще долгое время владение конями и конными заводами, как и снабжение конями воинов, было прерогативой царской власти. Рассмотренная эламская табличка – уникальнейший источник, позволяющий получить представление об уровне коневодства в древности и сопоставить его с данными недавнего прошлого.

Тренинг лошадей митаннийца Киккули

III–II тыс. до н.э. – это время расцвета боевых и культовых колесниц как в евразийских степях, так и в Передней Азии. Мы не включаемся в многолетнюю дискуссию о том, независимо ли они появились на этих территориях или на одной из них раньше, чем на другой. В связи с этой проблемой огромный интерес представляет трактат митаннийца Киккули, уникальнейший текст о семимесячной продуманной тренировке колесничных лошадей для их использования в боевых действиях. Наличие в этом тексте «окаменевших глосс» индоарийского происхождения и возможность понять многие особенности данного тренинга путем его сопоставления с туркменским позволяют увидеть связи между Ближним Востоком и евразийскими степями во II тыс. до н.э. по их конкретным проявлениям [Ковалевская, 2005; 2010, с. 51–58]. Безусловно, у прамитаннийцев тренинг сложился в пору их пребывания в евразийских степях; по мнению А. Парпо-лы, в ареале полтавкинской, абашевской и синташтин-ско-аркаимской археологических культур, откуда они продвинулись по восточному побережью Каспийского моря через территорию Бактрийско-Маргианского археологического комплекса в Сирию, где известны в XVI–XIII вв. до н.э. [Парпола, 2014, с. 58]. Позволим себе не согласиться с определением пути передвижения. Опираясь на разработки С.В. Кулланды, согласно которым имя митаннийцев убедительно соотносится с именем меотов [Кулланда, 2016, с. 154], и учитывая территорию расселения последних в I тыс. до н.э. на Северо-Западном Кавказе, считаем, что митанний-цы могли продвигаться через Большой Кавказ, восточное побережье Черного моря и дойти вплоть до Верхней Месопотамии.

Относительно семимесячного тренинга Киккули давно идут споры: считать ли его подготовкой к состязаниям (информации о состязаниях у хеттов нет, но если учесть индоиранскую традицию, они могли быть) или тренировкой для использования в боевых действиях. Скорее всего, второе. Руководство составлено не для заводского тренинга, т.к. начинается не с постепенного втягивания в работу, а с «пробной скачки», где выявлялись все способности коня.

В тех исследованиях, которые нам известны, включая и солидную монографию А. Камменхубер «Хетт-ская иппология» [Kammenhuber, 1961], при попытке систематизировать тренинг авторы шли по пути выделения дней с одинаковой тренировкой в один тип. А между тем рассматривать следует изменения во времени, стоящую за различными нагрузками систему, которая отличается стройностью и продуманностью. Мы можем выделить в тренинге несколько периодов, по своему характеру и последовательности совпадающих с современной тренировкой ахалтекинских ло- шадей туркменскими сеисами (см. график нагрузки в рыси и галопе колесничных лошадей на протяжении шести этапов по дням [Ковалевская, 1977, с. 52]).

Первый этап – это т.н. пробная скачка, проверка всех попавших в руки тренера на период тренинга лошадей прежде всего на выносливость. Кульминационный момент достигался на утро четвертого дня, когда лошади в колеснице должны были без еды пройти по 12 км рысью и галопом. Интересно, что в дальнейшем, при постепенном увеличении нагрузки, такая работа (24 км пути) будет предложена лошадям только через пять месяцев ежедневной тренировки.

После «пробной скачки» начинался второй этап – десятидневный цикл физической подготовки лошади, ее усиленного «потнения». Целью этого, как и в XIX в., было сбросить лишний вес, «подсушить» лошадь и наладить дыхание. После такой сильной нагрузки на организм во всех тренингах предоставляется отдых. Так было и в хеттском тренинге: третий этап – отдых. Начиная с четвертого этапа производилась ежедневная, все увеличивающаяся по нагрузкам в рыси тренировка вплоть до шестого этапа, когда лошадь в сутки проходила 84 км рысью. За все время, не считая периода отдыха, не было ни одного дня, когда бы лошадь полностью освобождалась от работ.

Третий – пятый месяцы тренировок, приходившиеся, очевидно, на самое жаркое время года, включали в себя основную работу с большими репризами рыси по ночам. Правда, в дни проверочных галопов тренировка проводилась по утрам и вечерам. Ко второй половине четвертого месяца работа рысью достигает максимума. После проверочного галопа на 2 800 м (при 16,2 км рысью) шесть ночей лошади проходили по 42 км рысью при 420 м галопом, потом в одну ночь – 84 км и восемь ночей вновь по 42 км уже при 480 м галопом. В наше время такую нагрузку дают только лошадям, идущим на побитие рекорда.

Результатом хеттского тренинга была удивительная выносливость лошадей, приспособленных к быстрым передвижениям при ежедневном использовании. Можно предполагать, что из пояса евразийских степей распространялись не только доместицирован-ные лошади, но и созданные там средства управления ими (намордники разных типов, безтрензельная и трензельная уздечки) и эффективный тренинг колесничных коней.

Кони II тыс. до н.э. и древние тексты

Есть большое количество археологических данных об использовании коня во II тыс. до н.э. в качестве колесничного и культового животного. В степных курганах этого времени обнаружены многочисленные остатки жертвоприношения коней. Это череп или нижняя челюсть, череп и кости ног, полный костяк, найденный в само́ м погребальном сооружении или над погребением. Таких курганов в евразийских степях насчитывается многие сотни, а число останков коней в них колеблется от 1–2 до 40 и более. Реконструировать обряд можно по гимнам «Восхваление коня» в Ригведе. Ведь в жертву приносили «скакового коня, несущего награды, рожденного богами», «покрытого праздничным убранством (и) унаследованным добром…» (I, 162.1, 2).

По Ригведе мы можем реконструировать тип, экстерьер, рост, характер движений, темперамент того коня, которого протоиндоиранцы видели перед собой и которого сегодня мы знаем под именем ахалтекинца. В гимнах Ригведы подчеркивается его бы-строаллюрность («резвый», как «бурлящая река», «истинный бегун, бегущий быстро, подобно птице»), гармоничность сложения («с прекрасными членами», «с прямой спиной», «широкогрудый», с «заполненной подпругой») и большая сила («могучий», «мужественный»), темперамент («храпящий, ржущий, фыркающий») и рост – «огромный»; отмечено отношение к хозяину – «преданный» (III, 49.1). Эти описания позволяют нам восстановить экстерьер тех коней, с которыми протоиндоиранцы «на резвых, рвущихся вперед скакунах» (III, 49.3), «выстрелом взметнувшихся», «на молниеносных колесницах, сопровождаемых напевами, с копьями, с конями-крыльями!» (I, 88.1) захватывали обширные азиатские просторы.

Выводы

Рассматривая проблемы, связанные с одомашниванием и использованием лошадей в V–III тыс. до н.э. в пределах Евразии, исследователи пришли к выводу, что впервые лошадь была доместицирована в нео-энеолитических культурах средней Волги. На протяжении V–III тыс. до н.э. ареал домашних лошадей постепенно расширился на запад (Нижнее Подунавье, Центральная Европа вплоть до Скандинавии, Британии и Ирландии); по данным Н. Бе-неке [Benecke, 2006], на юг через Большой Кавказ и на восток в Сибирь.

В указанный период впервые были созданы средства обуздания коня – намордник, безтрензельная и трензельная уздечки, особенности которых указывают на поэтапный путь развития средств управления конем. По изображениям на конеголовых скипетрах можно выделить шесть их типов. Следует подчеркнуть, что в эпоху энеолита в степной Евразии прослеживается определенная линия развития намордников от простых (тип 1) к более сложным (типы 2 и 3), кончая намордниками с опущенным нахрапным ремнем (тип 4). Они представлены как среди схематичных, так и среди реалистических изображений на навер-шиях, а уздечка с кожаным трензелем (тип 5) – только на реалистических. Индоевропейское по своему происхождению и древнейшее средство обуздания коня, реконструированное по конеголовым скипетрам V–IV тыс. до н.э., распространилось вместе с до-местицированной лошадью по всему Старому Свету.

Данные о целенаправленном разведении лошадей в древности практически отсутствуют, наиболее ранние свидетельства о конных заводах известны только по ассирийским документам о войнах в Урарту. Поэтому огромный интерес представляет эламская глиняная табличка из Суз, относящаяся к самому началу III тыс. до н.э. и содержащая список коневодческих хозяйств. Документ позволяет определить структуру каждого хозяйства, оценить производящий состав на основании сопоставления с близкими по своему характеру материалами и высказать предположение об общем поголовье лошадей в Эламе (возможно, только в какой-то из его областей), которое составляет ок. 400–500 голов. Ежегодно в тренинг и для военных нужд из этих восьми хозяйств могло поступать 15–20 молодых жеребчиков, чтобы матки оставались для племенного дела.

II тыс. до н.э. – время появления и расцвета коле сниц в евразийских степях, на Ближнем Востоке и в Египте. Благодаря стремительности колесниц людям оказались подвластны огромные пространства, т.к. стало возможным двигаться в 5 раз быстрее, чем на быках и эквидах (150 вместо 30 км в сутки). Кони были прекрасно выезжены, быстры и выносливы, их тренировали по продуманной, высокопрофессиональной системе, они участвовали в состязаниях и боевых действиях. В качестве средств управления использовались строгие удила с ременным или бронзовым грызлом, а иногда и с псалиями, имевшими внутренние шипы. Легкие маневренные боевые колесницы и парадные – золотые, украшенные жемчугами, многоцветные, с высокими колесами – создавались с учетом последних достижений техники. Новшества, возникшие в одной стране, сразу же становились известными во всем цивилизованном мире. Так было с тренингом, известным по трактату митаннийца Кик-кули: созданный протоиндоариями в евразийских степях в первой половине II тыс. до н.э., к ХIV–XIII вв. он достиг Передней Азии.

На основании письменных источников и древних изображений можно представить себе экстерьер лошадей V–II тыс. до н.э. К этому времени относится возникновение и распространение быстроал-люрной «благородной восточной лошади», близкой современному ахалтекинцу. Проблема происхождения этой породы поставлена В.О. Виттом более 80 лет назад, но до сих пор подробно не рассмотрена. Между тем сегодня уже можно вплотную подступить к ее решению. Залогом этого является корпус палеозоологических материалов, собранных в хранилищах музеев и научных учреждений, и наличие огромной систематизированной базы данных по генетике лошадей современных пород, в частности ахалтекинской (2 041 генетический анализ во ВНИИК РАСХН). Анализ имеющейся информации при междисциплинарном подходе и сопоставлении с историческими свидетельствами о роли восточной лошади в древнем коневодстве мира позволит решить проблему. Дело только в том, чтобы многочисленные исследователи разного профиля смогли объединить свои усилия в решении этой задачи.

Список литературы Переломные моменты в овладении конем в евразийских степях и на Ближнем Востоке

- Андерсон Дж.К. Древнегреческая конница. - СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2006. - 264 с.

- Ахалтекинская порода в 1981 году / Т.Н. Рябова, А.С. Климук. - Дивово: ВНИИК, 1981. - 47 с., 25 табл.

- Ахалтекинская порода в 1982 году / Т.Н. Рябова, А.С. Климук. - Дивово: ВНИИК, 1982. - 44 с., 22 табл.

- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: [в 2 ч.]. - Тбилиси: Изд-во Тбил. гос. ун-та, 1984. - 1409 с.

- Гуревич Д.Я., Рогалев Г.Т. Словарь-справочник по коневодству и конному спорту. - М.: Росагропромиздат, 1991. -240 с.