Перевод или локализация: разграничение понятий (на примере кинопостера)

Автор: Колосов Сергей Александрович, Матвеев Илья Александрович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Проблемы перевода

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается вопрос о терминологическом статусе понятия «локализация» и его отношении к понятию «перевод». Особое внимание уделяется трактовке понятия «локализация» в академической и профессиональной среде. Специфика локализации как разновидности адаптивного транскодирования рассматривается на основе сравнительно-сопоставительного анализа оригинальных и локализованных постеров.

Перевод, локализация, адаптация, кинопостер, поликодовый текст, доместикация

Короткий адрес: https://sciup.org/146121939

IDR: 146121939 | УДК: 81’25

Текст научной статьи Перевод или локализация: разграничение понятий (на примере кинопостера)

В профессиональной переводческой среде в последние несколько лет особую популярность приобрёл термин локализация . Так, всё чаще встречаются такие словосочетания, как «локализованный видеоряд», «локализованная версия программы», «локализованная версия видеоигры», «локализованный постер» и т.д. Термин используется в различных контекстах и, с одной стороны, определяется как особый вид перевода, а с другой, зачастую подменяет собой понятие собственно перевода [2; 11].

Следует отметить, что последнее, более широкое понимание локализации характерно исключительно для профессионального дискурса, который по своей природе не является академическим. Он сочетает в себе общение между представителями маркетинга, профессиональные блоги и конференции, инструкции, руководства и различные стандарты. Высказываются мнения о том, что в профессиональной индустрии перевода возникла и развивается собственная теория локализации (Localization Studies), бросающая вызов традиционной теории перевода [там же]. В то же время T. Хартли использует термин «локализация» только применительно к переводу программного обеспечения, видеоигр и веб-сайтов, подчёркивая, что дефиниция, которую локализация получила в профессиональной среде, соответствует общепринятому определению перевода среди лингвистов, а следовательно, в остальных случаях предпочтителен родовой термин «перевод» [10: 107]. Заметим, что изначально термин «локализация» стал активно использоваться преимущественно в IT-сфере. В частности, под локализацией имелся в виду перевод вербальных элементов, интегрированных, например, в видеоряд или пользовательский интерфейс.

В переводоведении, особенно отечественном, понятие локализации вошло в обиход относительно недавно, а вопрос о его терминологическом статусе и категориальной отнесённости остаётся открытым. В целом, с лингвистических позиций локализация рассматривается как важный компонент переводческий деятельности, связанный с национально-культурной адаптацией переводимого текста [1]. В «Рекомендациях переводчику, заказчику и редактору», одобренных Союзом переводчиков России и Национальной лигой переводчиков и носящих характер профессионального стандарта, локализация трактуется как переводческая адаптация с целью достижения прагматической эквивалентности переведённого текста. При этом под адаптацией понимается «не упрощение текста для малоподготовленных читателей, а приспособление перевода к соответствующей культуре, обеспечение его естественности, соответствия сообщения на языке перевода его аудитории» [8: 15]. Б. Климзо связывает локализационный перевод с учётом «традиций и реалий, существующих в технике или в стране перевода» [4: 453]. Очевидно, что подобные определения мало что объясняют по поводу принципиальных различий между переводом и локализацией. Создаётся впечатление, что новый «модный» термин возник с целью обозначить нечто, не совсем вписывающееся в привычные рамки перевода как лингвистической процедуры по замене текстового материала на одном языке текстовым материалом на другом языке с целью достижения определённого уровня структурной и содержательной эквивалентности. При этом локализация явно выступает синонимом адаптации.

Однако в свете современных подходов к определению перевода, его норм и оценки качества национально-культурная адаптация текста может выступать необходимым условием для создания адекватного перевода (в особенности в случае так называемого прагматического, или специального, перевода). Достаточно вспомнить концепцию динамической эквивалентности Ю. Найды, которая выдвигает требование культурной адаптации, подразумевающей следование нормам переводящего языка и принимающей культуры в целом, соответствие контексту переводного сообщения и соответствие уровню аудитории [3: 305]. В разработанной К. Райс и Г. Фермеером теории скопоса первостепенное значение придаётся цели, для которой выполняется перевод, и той функции, которую он будет осуществлять в принимающей культуре. Цели перевода могут быть самыми разными, и соответствующие им тексты перевода могут принципиально отличаться друг от друга. Исходя из поставленной задачи, переводчик должен выбрать способ перевода, либо воспроизводящий оригинал, либо отклоняющийся от оригинала, либо пренебрегающий им [14]. Конечный продукт (транслят) в любом случае рассматривается как перевод.

Говоря о локализации как о культурной адаптации, отметим, что в теории перевода существует близкий по значению термин «доместикация» (англ. domestication ), который подразумевает ориентацию переводчика на нормы и культуру принимающего языка. Доместикация призвана сделать переведённый текст максимально понятным, доступным и стилистически привычным для читателя, как будто бы автор оригинала создал его непосредственно на языке перевода [13]. Данная стратегия осуществляется в «снятии языковых, стилистических и прочих указаний на “иностранный” характер текста» [7: 158], например, за счёт замены инокультурных реалий функциональными аналогами, использования принятых в переводящей культуре стандартов и единиц измерений и т.д. Однако доместикация есть всего лишь стратегия процесса перевода/адаптации/локализации.

К. Райс, предложившая в середине 70-х годов прошлого столетия типологию текстов, релевантную для перевода, утверждала, что «метод перевода должен соответствовать типу текста» [9: 206]. Изначально исследовательница выделила четыре типа текста. Примечательно, что основанием для первых трёх типов - информативные, экспрессивные и оперативные - является доминирующая коммуникативная функция. Четвёртый же тип текста - аудиомедиальные - выделяется по иному принципу: здесь первостепенное значение приобретает внеязыковая (техническая) среда и неязыковые графические, акустические и оптические формы выражения. Очевидно, что наличие элементов других семиотических систем в структурно-композиционной организации текста оказывает влияние как на восприятие этого текста реципиентом в исходной культуре, так и на процесс перевода такого текста для другой принимающей аудитории.

Тем не менее, остаётся открытым вопрос: есть ли необходимость вводить в научный оборот новый термин (локализация)? На наш взгляд, использование данного термина представляется продуктивным, когда речь идёт о текстах, представляющих собой сложные объекты, синтезирующие разные семиотические системы. В лингвистике такие тексты известны как гетерогенные / креолизованные / поли-кодовые. Объектом нашего исследования является постер кинофильма как сложный семиотический объект, в архитектонике которого выделяются три слоя: ико-нический, вербальный и параграфемный.

В зарубежном прокате вместе с собственно фильмом переводу подвергается и его реклама (трейлеры, постеры). В контексте создания постера иностранного фильма для страны проката в профессиональной среде принято говорить о локализации кинопостера. В этом случае термин «перевод» вряд ли будет уместен, так как «картинка» (иконический и параграфический слои) не может переводиться. Собственно переводу подвергается лишь вербальная составляющая, включающая такие элементы, как название фильма, слоган, имена исполнителей главных ролей и режиссёра и т.д. Как было показано в [5], в процессе локализации кинопостеры подвергаются изменениям на всех уровнях – иконическом, вербальном, парагра-фемном. В большинстве случаев трансформации обусловлены стремлением прокатной компании заинтересовать потенциального зрителя и сформировать у него максимально полное представление о фильме. Интересное замечание по этому поводу высказывает В. Леонарди, указывая на то, что стратегии, применяемые прокатными компаниями, в большей степени оправданы коммерческими интересами, нежели культурными или языковыми различиями, а функция «соблазнения» (seduction) является доминирующей [12: 188]. Кроме того, не следует забывать, что локализованный постер является продуктом коллективной деятельности представителей кинопрокатной индустрии, где переводчик является важным, но далеко не единственным участником.

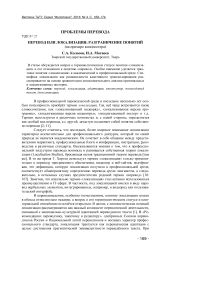

При локализации степень трансформации оригинального постера может варьироваться от минимальной вплоть до полной замены иконического слоя. Однако в большинстве случаев локализация кинопостера подразумевает перевод только вербального компонента с полным или частичным сохранением икониче-ского и параграфемного слоёв. Рассмотрим пример локализации постера американского кинофильма All Roads Lead to Rome / Римские свидания (см. рис. 1). На оригинале главные герои фильма – мужчина и женщина – изображены по краям постера. Между ними на заднем плане размещён узнаваемый по специфической архитектуре панорамный вид Рима.

Российская прокатная компания «Экспонента» в процессе локализации внесла значительные изменения в иконический компонент постера, сохранив при этом его основную композицию. Перед нами на том же месте изображены главные герои, но при этом Сара Джессика Паркер теперь предстаёт с более эффектным макияжем в красном вечернем платье с глубоким вырезом, а у Рауля Бова изменилась цветовая гамма пиджака и рубашки. Задний план также разительно отличается от оригинала. Вместо обычного вида города сверху появился его более узнаваемый символ – Колизей. В результате можно сказать, что оригинал сильно проигрывает в визуальном плане своему локализованному варианту, который выглядит как обложка глянцевого журнала и способен привлечь соответствующую аудиторию, что, по-видимому, и являлось целью прокатчиков. Однако данный пример интере- сен тем, что прокатчики не ограничились только иконическим уровнем. Преобразованиям также подверглись вербальный и параграфемный уровни. Слоган и имена актёров на российском постере поменялись местами и их шрифт увеличился. При этом из четырёх имён осталось только одно имя Сары Джессики Паркер, а слоган, как, впрочем, и название, полностью изменился. Sometimes first love needs a second chance превратился в Флирт, любовь и секс в вечном городе с отсылкой на небезызвестный сериал «Секс в большом городе», главную роль в котором исполнила Сара Джессика Паркер. Таким образом прокатная компания воспользовалась успехом данного сериала в России с целью привлечь больше зрителей в залы кинотеатров. Изменено и название фильма, хотя его семантический перевод не представляет никакой трудности и не воспринимался бы как нечто чуждое или непонятное российскому зрителю (афоризм «все дороги ведут в Рим» является прецедентным высказыванием в русской лингвокультуре). Тем не менее, русскоязычная версия фильма имеет более лирическое название – «Римские свидания», которое в свою очередь может восприниматься как аллюзия на классическую романтическую комедию «Римские каникулы», хорошо известную в российской культуре.

ФЛИРТ, ЛЮБОВЬ И СЕКС В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ

//йми ant iln

CAPA ДЖЕССИКА ПАРКЕР

РИМСКИЕ СВИДАНИЯ

ALL

ROADS LEAD

TOROME

RAOUL

■OVA

ROSIE DAY

:ASAH

JtSSICA РАККЕ*

Рис. 1. Американский и российский постеры фильма All Roads Lead to Rome / Римские свидания

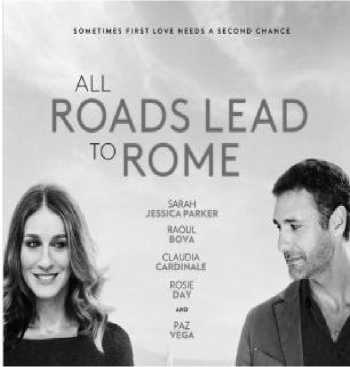

В некоторых случаях локализация может восприниматься как доместикация в конвенциональном для переводоведения понимании этого термина. На оригинальном постере кинофильма Friend Request / Запрос в друзья мы видим девушку, лежащую на кровати с открытым ноутбуком (см. рис. 2). На экране ноутбука высвечивается интерфейс популярной социальной сети facebook, да и в самом названии первая буква стилизована под её логотип, который можно увидеть в левом верхнем углу любой страницы сайта этой соцсети.

Прокатная компания «Люксор» при локализации вместо интерфейса facebook поместила на экран ноутбука интерфейс более популярной в России социальной сети «ВКонтакте», а букву «в» в названии поменяла на знакомый многим россиянам старый логотип этой соцсети, который также можно было увидеть в левом верхнем углу страницы сайта. В результате локализованный постер стал как бы понятнее и привычнее для российского зрителя. Иными словами, он прошёл через процесс культурной адаптации и «приблизился» к читателю, что и подразумевает под собой доместикация.

Рис. 2. Немецкий и российский постеры фильма Friend Request / Запрос в друзья

Известно, что перевод является лишь одним из видов языкового посредничества. Другие виды языкового посредничества в теории перевода получили название адаптивного транскодирования. Классик отечественного переводоведения В. Н. Комиссаров определил адаптивное транскодирование как «вид языкового посредничества, при котором происходит не только транскодирование (перенос) информации с одного язык на другой (что имеет место и при переводе), но и её преобразование (адаптация) с целью изложить её в иной форме, определяемой не организацией этой информацией в оригинале, а особой задачей межъязыковой коммуникации. Специфика адаптивного транскодирования определяется ориентацией языкового посредничества на конкретную группу рецепторов перевода или на заданную форму преобразования информации, содержащейся в оригинале» [6: 49]. Автор отмечает, что адаптивное транскодирование иноязычного оригинала носит парапереводческий характер и может быть представлено как объединение двух последовательных преобразований: перевод и заданная адаптация текста [там же]. В лингвистической теории перевода к видам адаптивного транскодирования традиционно относят сокращённый перевод, адаптированный перевод (связанный с упрощением структуры и содержания оригинала), так называемую текстуализа-цию интенций (термин Л. К. Латышева), прагматическую адаптацию. Крайним случаем такой адаптации является создание на языке перевода параллельного текста рекламы, связанного с оригиналом лишь единством рекламируемого товара и общей прагматической задачей – побудить покупателей приобрести этот товар.

Локализация (в широком смысле) может рассматриваться как ещё один вид адаптивного транскодирования, объектом которого выступает поликодовый или мультимедийный текст. Эти типы текстов имеют свои особенности, поэтому их перевод (и адаптация) отличается от перевода традиционных текстов тем, что в таком случае нужна трансформация не только вербальных, но и внетекстуальных компонентов. Таким образом, локализация может рассматриваться как средство создания и распространения текста (продукта) с учётом широкого спектра социальных, лингвистических, культурных, экономических и маркетинговых факторов.

Список литературы Перевод или локализация: разграничение понятий (на примере кинопостера)

- Аносова Н.Э. Перевод в свете межкультурной коммуникации//Индустрия перевода. 2014. Т. 1. С. 8-13.

- Ачкасов А.В. If the Mountain Won’t Come... Translation Studies meets Localization//Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. Т. 9. № 3. С. 568-578.

- Гарбовский Н. К. Теория перевода: учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 544 с.

- Климзо Б. Н. Ремесло технического переводчика. Об английском языке, переводе и переводчиках научно-технической литературы. М.: «Р.Валент», 2006. 508 с.

- Колосов С.А., Матвеев И.А. Вербальный и параграфемный элементы кинопостера в аспекте локализации//Слово и текст: психолингвистический подход. 2015. № 15. С. 77-82.

- Комиссаров В. Н. Теория перевода. М.: Высшая школа, 1990. 253 с.

- Масленникова Е.М. Художественный перевод: новое о старом: монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. 240 с.

- Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику и редактору/Составитель: Н. Дупленский. М., 2012 . URL: http://www. translators -union.ru/index.php?option=com_content&view =article&id=338: 2012-08-20-18-53-36&catid=100:materials&Itemid=309 (дата обращения: 05.09.2016)

- Райс К. Классификация текстов и методы перевода//Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М.: Международные отношения, 1978. С. 202-228.

- Hartley T. Technology and translation//The Routledge Companion to Translation Studies. L.; N.Y.: Routledge, 2009. Pp. 106-127.

- Language localisation . URL: https://en.wikipedia. org/wiki/Language_localisation (accessed at: 13.05.2016)

- Leonardi V. Translating film titles: Linguistic skills, cultural awareness or marketing strategies?//Язык, коммуникация и социальная среда. 2011. № 9. С. 180-201.

- Venuti L. The Translator’s Invisibility. L.; N.Y.: Routledge, 1995. 353 p.

- Reiss K., Vermeer H.J. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tubingen: Niemeyer, 1984. 245 S.