Периодизация неолита лесного Тоболо-Ишимья

Автор: Зах В.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха неолита

Статья в выпуске: 1 (25), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522515

IDR: 14522515 | УДК: 903

Текст статьи Периодизация неолита лесного Тоболо-Ишимья

В истории создания периодизации неолита Вос-точ-ного Зауралья, в т.ч. Притоболья, можно выделить два этапа. К первому относятся исследования В.Н. Чернецова, О.Н. Бадера и В.Ф. Старкова, предложивших в конце 1960 – начале 1980-х гг. свои схемы на основе материалов лесостепного и лесного Зау ралья. Для Приишимья и Прииртышья концепция развития комплексов эпохи неолита и бронзы была разработана в 1970-х гг. В.Ф. Генингом и его учениками, а позднее пересмотрена А.И. Петровым и дополнена А.Н. Панфиловым. Второй этап (со второй половины 1980-х гг.) связан с формированием концепций В.Т. Ковалевой и моей в основном для неолита Среднего Зауралья и Тоболо-Ишимья.

В.Н. Чернецов выделил в неолите лесного и Восточного Зауралья три последовательные фазы: козловскую (раннюю) – 4 000–3 300 лет до н.э.; юрь-инско-горбуновскую – 3 300–2 700, честыйягскую (гребенчатую) – 2 700–2 200 лет до н.э. [1953, 1968]. По мнению О.Н. Бадера, восточно-уральская историко-культурная общность (восточно-уральская неолитическая культура) прошла четыре этапа развития, из которых первые три хронологически совпадают с фазами, выделенными В.Н. Чернецовым: козловский (4 000–3 300 лет до н.э.), полуденский (3 300–2 700 лет до н.э.), сосновоостровский (2 700–2 200 лет до н.э.) и липчинский (2 200–1 800 лет до н.э.). Последний он рассматривал в рамках восточно-уральской культуры, но считал энеолитическим [Бадер, 1970]. В основном схемы развития восточно-уральского неолита, предложенные О.Н. Бадером и В.Н. Чернецовым, совпадают. Периодизация В.Ф. Старкова [1980] основана на анализе значительного количества керамических комплексов. Период раннего неолита ха- рактеризуется посудой закрытой формы, с наплывом на внутреннем крае венчика и с волнисто-накольча-тым орнаментом. В развитом неолите сосуды полу-яйцевидные, с наплывом на внутреннем крае венчика и волнисто-гребенчатым декором. Наряду с пластинчатой индустрией получает широкое развитие техника двухсторонне обработанных и шлифованных орудий. К этому периоду относятся в основном поселения юрьинско-горбуновской фазы, по В.Н. Чернецову, или полуденковского этапа, по О.Н. Бадеру. Керамика позднего неолита имеет полуяйцевидную форму, украшена преимущественно гребенчатыми оттисками; наплывы на внутренней стороне венчика исчезают. В каменном инвентаре уменьшается количество пластин, при изготовлении орудий чаще используются отщепы. Поздненеолитические комплексы соответствуют честыйягской фазе, по В.Н. Чернецову, или сосновоостровскому этапу, по О.Н. Бадеру.

Периодизацию восточно-уральского неолита пересмотрела В.Т. Ковалева, по мнению которой необходимость нового подхода продиктована открытием Л.Я. Крижевской на поселении Кошкино-5 комплекса, выделенного в особый, ранний тип – кошкинский. В связи с этим В.Т. Ковалева ставит и решает вопрос о двух различных, параллельных культурных традициях: автохтонная представлена козловской группой — полуденской культурой; линия развития с участием южного импульса — кошкинской группой — боборы-кинской культурой [1989]. Эта схема, на мой взгляд, не вполне соответствует материалам и не проясняет ключевого для генезиса западно-сибирского неолита вопроса о соотношении комплексов с отступающе-прочерченной и гребенчатой, отступающе-прочерчен-ной и гребенчато-ямочной орнаментацией керамики.

Периодизация культур неолита Среднего Прииртышья, распространенная и на территорию Нижнего

Приишимья, была создана в начале 1970-х гг. В.Ф. Ге-нингом и его учениками. Неолитические комплексы объединены ими в среднеиртышскую культуру с двумя этапами развития. Кокуйский выделен на материалах наиболее полно исследованного поселения Кокуй-1, датируемого IV тыс. до н.э. Посуда полуяй-цевидной формы, орнамент покрывает весь сосуд, состоит из горизонтальных рядов оттисков отступающей палочки (иногда сочетающихся с гребенчатыми), разделенных рядами круглых, овальных или иной формы ямок. Каменный инвентарь представлен ножевидными пластинами с ретушью и без нее, концевыми скребками и миниатюрными наконечниками стрел. Поздний этап среднеиртышского неолита характеризуется материалами Екатерининской и Ар-тынской стоянок [Генинг и др., 1970]. Предложенная уральскими исследователями схема была пересмотрена А.И. Петровым, выделившим два типа комплексов (екатерининский и александровский) с гребенчато-ямочной керамикой, которые представляют этапы развития екатерининской культуры, существовавшей в начале позднего неолита (первая половина – середина III тыс. до н.э.) [1986, 1987].

В начале 1990-х гг. в Нижнем Приишимье были исследованы хорошо стратифицированные поселения (Боровлянка-2 и Серебрянка-1), позволяющие пересмотреть и существенно дополнить предложенные ранее периодизационные схемы [Панфилов и др., 1991; Панфилов, 1991, 1993].

Основа формирования неолита Тоболо-Ишимья

Западно-сибирские неолитические комплексы, по мнению большинства исследователей, сформировались на основе мезолитических, уходящих корнями в местный палеолит. Тезис о преемственности мезолитических и неолитических материалов не вызывает возражений. Проанализированный мной по типологическим признакам каменный инвентарь с 14 памятников мезолита и неолита, распространенных от восточных склонов Урала до Прииртышья, разделился на две большие группы. В первую вошли мезолитический комплекс Черноозерья-6 из Прииртышья и материалы неолитических памятников Приишимья (Мергень-3, 6, Тюляшов Бор-2, Кокуй-1). Вторую образовали притобольские мезолитические комплексы поселений Сухрино-1, Серый Камень, Камышное-1, Ташково-4 и Исток-2, неолитический комплекс поселения Юртобор-3, а также мезолитический (Катенька) и неолитический (Мергень-5) из Приишимья. Для первой группы наиболее характерны пластины с ретушью и наконечники стрел, для второй – пластины без ретуши и резцы. Присутствие в первой группе, ос- нову которой составляют неолитические памятники, мезолитических материалов и, наоборот, во второй, в основном мезолитической, двух неолитических памятников, на мой взгляд, свидетельствует о преемственности разновременных каменных комплексов. В первой группе объединены памятники, расположенные в пределах Ишимо-Иртышского междуречья, в их инвентаре продолжается традиция индустрии поселения Черноозерье-6. Во вторую, за исключением стоянки Катенька, вошли мезолитические памятники Притоболья, их материалы близки каменному инвентарю поселения Юртобор-3.

Лесостепные и южно-таежные мезолитические памятники Тоболо-Ишимья и Прииртышья, в кремневых комплексах которых отсутствуют геометрические микролиты, можно объединить в самостоятельную тоболо-иртышскую культуру с локальными (притобольским и ишимо-иртышским) вариантами. Ее материалы преемственно связаны с комплексами западно-сибирских палеолитических стоянок, их ареалы практически совпадают.

Керамическое производство на территории Западной Сибири, как считают многие исследователи, возникло самостоятельно, а самой древней является круглодонная посуда с наплывами на внутренней стороне венчика, с узорами, выполненными в отступающей и прочерченной технике. Судя по спорово-пыльцевым спектрам из культурных слоев боборыкинских поселений Мергень-3, Юртобор-3 и радиоуглеродным датам, в Притоболье и Приишимье керамика появляется в начале атлантического периода голоцена [Зах, 1995; Зах, Скочина, 2002]. Круглодонная и плоскодонная посуда, орнаментированная отступающей (иногда раздвоенной) палочкой, прочерчиванием и неглубокими ямочными наколами, во многом аналогична сосудам из Приаралья, Северного и Восточного Прикаспия. Петрографический анализ керамики из Притоболья, Приишимья и Прикаспия показал, что по составу теста и технологии изготовления северокаспийская и западно-сибирская боборыкинская посуда сходны [Ермаков и др., 1989]. Возможно, при сложении неолитической культуры Западной Сибири (и Тоболо-Ишимья, в частности) произошло смешение местного мезолитического населения со своими традициями изготовления каменных орудий (тоболо-иртышской культуры) и мигрантов, принесших на новые территории традиции керамического производства и некоторые элементы кремневой индустрии и других технологий.

Боборыкинская культура

Миграция южного населения, ассимилятивные процессы между ним и аборигенами, еще не знавшими

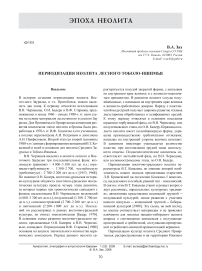

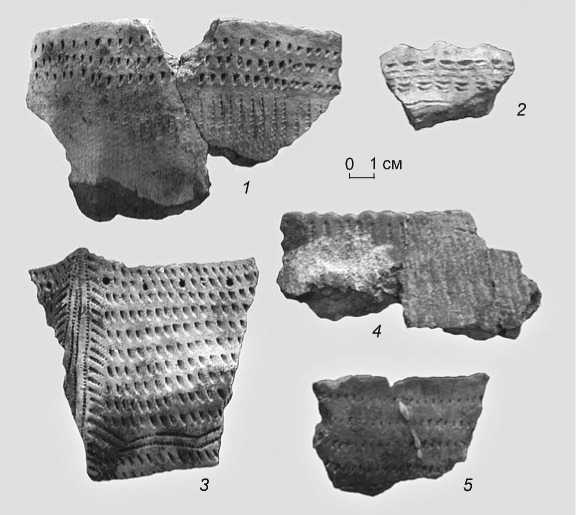

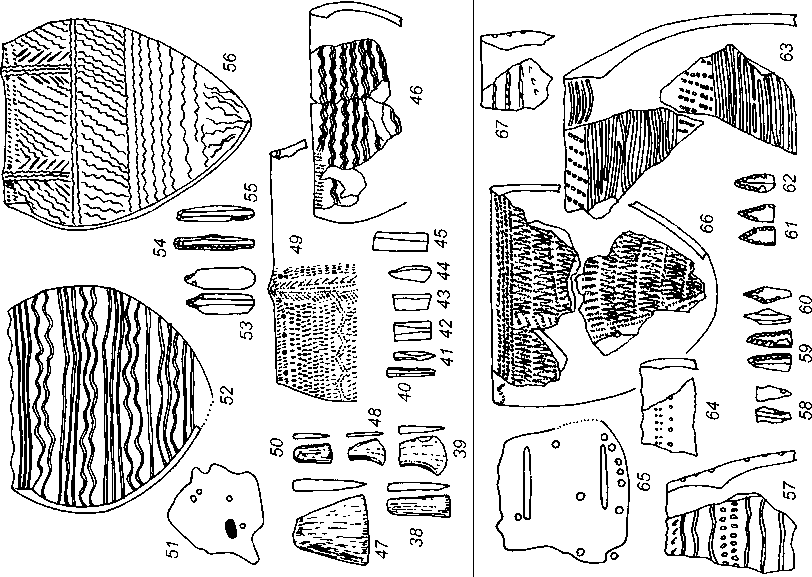

Рис. 1. Керамика боборыкинского этапа боборыкинской культуры с поселения Юртобор-3.

гончарства, привели, по моему мнению, к сложению в Тоболо-Ишимье неолитической боборыкинской культуры. Можно выделить два этапа ее развития.

Боборыкинский этап. Ареал боборыкинских комплексов на первом этапе охватывает лесостепные и южную часть лесных районов от верховий Исети [Викторова, 2002] до Прииртышья, а с учетом последних находок на поселении Автодром-2 и Барабы [Бобров, 2004], с центром в Тоболо-Ишимье. Преобладают жилища неправильно-округлой формы в плане, с одним или более выступами-выходами и подпрямоугольные со скругленными углами и удлиненным выступом-выходом, расположенным в центре одной из сторон или на углу. Площадь жилищ варьирует от 50 до 100 м2 [Зах, 1995; Зах, Скочина, 2002].

Рассматриваемые сооружения имеют аналогии в достаточно широких пространственных и временны^х пределах. Круглые, иногда углубленные в землю дома известны на памятниках натуфийской культуры [Мелларт, 1982], Леуши-9 [Беспрозванный, 1985, 1997]; подобные жилища изучены на поселениях быстринского типа [Очерки истории…, 1999, с. 12], Исетское Правобережное [Кернер, 1991], Нижняя Макуша [Старков, 1983], Джанбас-4 и Ка-ват-7 [Виноградов, 1968, 1981]. По мнению В.П. Треть- якова, население в Прибалтике, Карелии, Волго-Окском междуречье и Среднем Поволжье жило в постройках округлой или овальной формы в плане [1972]. Неправильно-подчеты-рехугольные жилища исследованы на памятниках Северного Прикаспия [Васильев и др., 1986, 1989].

Для изготовления боборыкин-ской посуды использовались тяжелые, средние и легкие суглинки, в тесто добавлялись песок, шамот и органика [Ермаков и др., 1989; Зах, 1999; Пошехонова, Скочина, 2004; Пошехонова, 2004], что близко рецептуре керамики с некоторых поселений днепродонецкой, нижневолжской и елшанской культур, где в сосудах обнаружены кости рыб, а на поверхности и изломах керамики – отпечатки водной растительности (в качестве основного пластического сырья использовалась, скорее всего, не глина, а ил) [Бобринский, Васильева, 1998]. В “состав формовочных масс входили различного рода искусственные добавки, главным образом органического происхождения, среди которых помет водоплавающих птиц, засоренный обломками пресновод- ных ракушек, и навоз жвачных животных. Отмечена примесь шамота” [Моргунова, 1995, с. 15–16].

Посуда орнаментирована прочерченными линиями, оттисками одинарной и раздвоенной отступающей палочки, неглубокими круглыми вдавлениями, на некоторых сосудах под краем венчика глубокие круглые ямки (рис. 1). Иногда по краю венчика прослеживаются выступы – “ушки”, по мнению ряда исследователей представляющие собой зооморфные изображения [Ковалева, Арефьев, 1993].

Для боборыкинского этапа характерны: наличие неорнаментированных сосудов, доля которых на разных памятниках варьирует от 3,6 до 39,6 %; орнамент в виде неглубоких вдавлений; незначительное количество сосудов, орнаментированных гребенчатыми оттисками, в основном “качалкой”.

Для изготовления орудий использовались серый и коричневый алеврокварцит, цветной кремень, окремненный сланец, серый мелко- и крупнозернистый песчаник. Выявлено несколько основных групп орудий, связанных с охотой, переработкой охотничьей и рыболовной продукции, обработкой камня, дерева и кости [Скочина, 2002; Зах, Скочина, 2002]. Встречаются скребки, ножи, изготовленные из пластин и от-щепов, резцы, резчики, скобели, наконечники стрел на пластинах с обработанными со спинки и брюшка острием и насадом. Особо выделяются пластины геометрической формы (симметричные трапеции, асимметричные треугольники, сегменты) [Васильев и др., 1998; Зах, 1995; Панфилов и др., 1991; Ковалева, 1989]. В.Н. Логвин отрицает связь трапеций с бо-борыкинскими керамическими комплексами лесостепного и южно-таежного Притоболья [2002, с. 21; 2003] ввиду того, что считает боборыкинско-кош-кинские материалы Тургайского прогиба раннеэнеолитическими.

Кошкинский этап. Кошкинские поселения распространены в пределах первоначального ареала боборыкинской культуры, занимают, как правило, мысы низких надпойменных террас рек и озер.

Преобладают жилища двух основных типов: подпрямоугольной со скругленными углами формы в плане, с одним выступом-выходом и подпрямоугольные (скорее подквадратные) со скругленными углами и выступом-выходом, расположенным в центре одной из сторон или на углу. Площадь варьирует от 30 до 60 м2. Форма, конструкция и размер боборыкинских и кош-кинских жилищ очень близки, что говорит, видимо, о единой линии развития домостроительства.

Для изготовления посуды использовались тяжелые, средние и легкие суглинки с примесью гидро-окислов железа, к которым в качестве отощителя примешивались песок, шамот и органика. Особенностью кошкинской керамики является также значительное содержание органических и фосфатных остатков. В 80 % образцов отмечаются остатки костей, жаберных крышек, чешуи рыб и пустоты от помета и растительных включений. Как отмечает Т.Н. Соболь-никова, “по составу формовочных масс кошкинская керамика в целом сходна с боборыкинской посудой. Для них характерно использование органики, что является необычным для зауральской технологической традиции” [1999, с. 16]. Посуда горшковидная, слабо-профилированная и баночная. Выступ у днищ менее выражен по сравнению с боборыкинскими сосудами, под краем венчика с внутренней стороны появляется небольшой наплыв, а с внешней - карнизик. Внутри венчиков прослеживается канальчик, оставшийся от сгоревшего шнура. Аналогичные канальчики встречаются в Нижнем Приишимье позднее - на кокуй-ской керамике. Впервые они обнаружены на киприн-ской посуде в Верхнем Приобье [Комарова, 1956].

Сосуды орнаментированы полностью, хотя узор достаточно разрежен. Часть круглодонных и особен

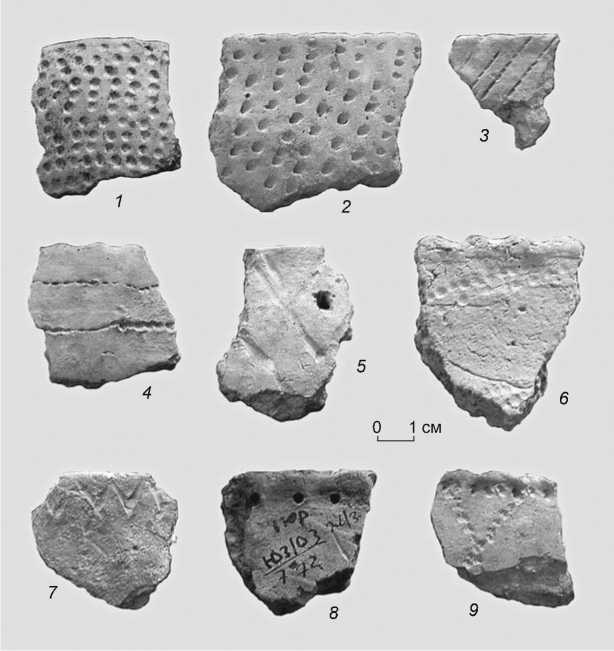

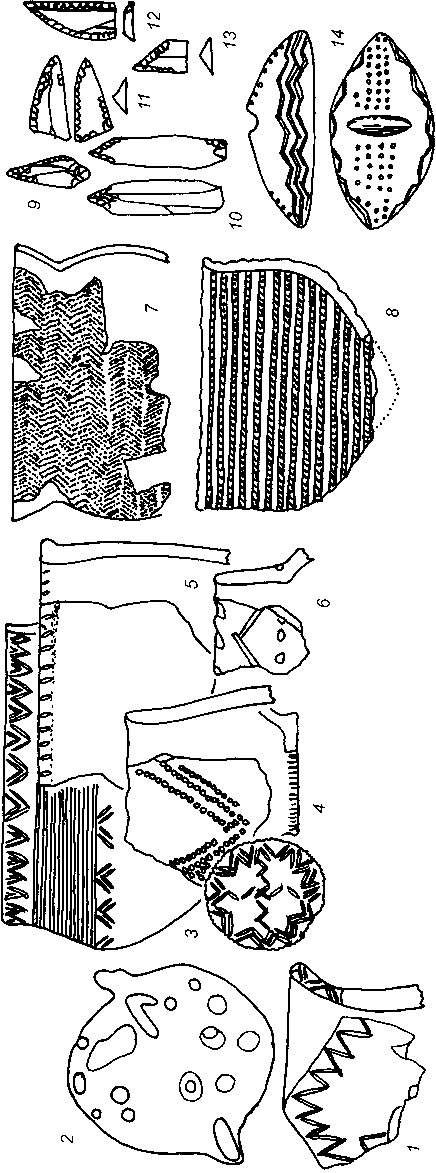

Рис. 2. Керамика кошкинского этапа боборыкинской культуры с поселения Мергень-6.

но плоскодонные сосуды покрыты орнаментом на * /3. Украшены в основном верхняя, придонная части и дно (рис. 2). На некоторых сосудах по краю нанесены рельефные зооморфные изображения [Ковалева, Арефьев, 1993, рис. 5, 3 ]. Уменьшается количество неорнаментированной посуды. Наряду с горизонтальной зональностью используется вертикальная разбивка орнаментального поля; вертикальные зоны заполнены косыми линиями, выполненными в основном отступающей палочкой. Появляется орнамент в виде взаимопроникающих геометрических узоров (впоследствии получает развитие в козловских и по-луденковских комплексах). На кошкинской посуде по сравнению с боборыкинской сокращается количество орнаментов из неглубоких ямок, геометрических узоров, но увеличивается доля гребенчатых, выполненных в основном “качалкой”.

Каменный инвентарь кошкинских поселений в При-тоболье рассматривался А.В. Шаманаевым [2001,2002], а в Приишимье - Л.А. Дрябиной [1995] и С.Н. Скочи-ной [2002]. А.В. Шаманаев пришел к очень важному, на мой взгляд, выводу, доказывающему преемственность неолитических комплексов: “Каменная индустрия кош-кинской культуры имеет выраженное сходство с комплексами каменного инвентаря других неолитических культур региона (козловской, боборыкинской, полуден-ской). Сходство проявляется в составе сырья, технике расщепления, приемах вторичной обработки и типологическом составе коллекций” [2001, с. 152]. В целом

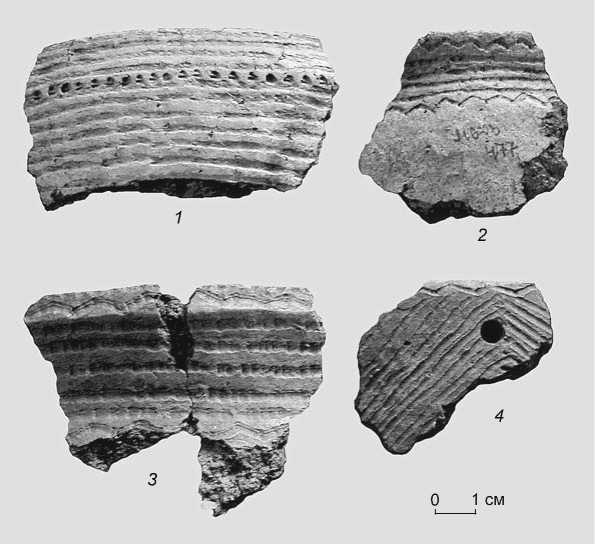

Рис. 3. Костяной инвентарь кошкинского этапа с поселения Мергень-6.

комплексы характеризуются микролитоидностью, а употребление резцового скола и ретуширование поперечных краев пластинок свидетельствуют, вероятно, о раннем происхождении этих комплексов и длительном сохранении мезолитических традиций.

Костяные орудия обнаружены лишь на приишим-ских поселениях Мергень-5 и 6. Представлены значительными сериями – остриями, “рыбочистками”, долотами и иглами (рис. 3). Особую группу составляют изделия из расколотых пополам или целых зубов, эмаль которых заменяла твердые кремневые породы (рис. 3, 2 , 5 ). Зубы, а иногда и относительно целые челюсти с зубом использовались как скобели и резцы. Аналогичные орудия известны, например, в мезолитическом комплексе поселения Веретье и неолитическом Иня-11 [Ошибкина, 1997; Зах, 2003].

Определения остеологического материала с поселений Мергень-5 и 6 позволили П.А. Косинцеву и А.Е. Некрасову заключить, что кошкинское население охотилось на лося, косулю, северного оленя, медведя, дикую лошадь, водоплавающую и болотную дичь. В основном ради меха добывались заяц, сурок, бобр, волк, лиса, куница, барсук и выдра. С собакой достаточно больших размеров охотились на крупных млекопитающих [Косинцев, Некрасов, 1999]. Кроме того, кошкинцы занимались рыболовством.

Полуденковская культура

Проанализировав керамику с поселения ЮАО-15, В.И. Асташкин предложил рассматривать козловские и полуденковские комплексы в рамках одной, козлов ской культуры с тремя фазами развития: евстюни-хинской, козловской и полуденковской [1993, c. 59]. На мой взгляд, имеющиеся материалы позволяют объединить в рамках одной культуры (полуденков ской) козловские и полуденковские комплексы как два этапа ее развития, а евстюнихинские, кокшаров-ско-юрьинские и сумпаньинские, во многом схожие и существовавшие синхронно, но на разных территориях, отнести к различным культурным образованиям, сложившимся на северной боборыкинско-кош-кинской основе.

Козловский этап. Крайним западным поселением является Исетское Правобережное, расположенное в верховьях р. Исе-ти. На востоке граница распространения козловской керамики очерчивается долиной Тобола, на юге отмечается поселением Ташково-1, на севере памятники с козловскими материалами известны в бассейне Тавды [Кернер, 1991; Викторова, 1968; Ковалева, Ивасько, 1991].

Поселки располагались по берегам рек и в основном проточных озер. Жилища представляли собой полуземлянки глубиной до 0,8 м, подпрямоугольной формы, с каркасно-столбовой конструкцией стен и крыши [Матющенко и др., 1995, с. 94]. Площадь их составляла, как правило, 30 — 40 м 2 , но встречаются и меньших, и больших размеров. У большинства жилищ выход в виде одного или двух выступов в стене, часто направленный в сторону водоема.

Сосуды слегка закрытой формы с округлым или приостренным дном. В тесто в качестве примеси добавлялись песок, шамот и органика. Верхний край венчика, как правило, уплощен, с внутренней стороны отмечается массивный наплыв подтреугольной формы или плавно опускающийся по стенке. Нередко на венчике присутствуют защипы – “ушки”, иногда с объемными налепами в виде головок животных, а возможно, и человека. Отличительной чертой козловской керамики является наличие под краем венчика некоторых сосудов сквозных отверстий [Викторова, 1968, рис. 2; Ковалева, Ивасько, 1991, рис. 9, 8 ; Стефанов, 1991, рис. 4]. Аналогичные отверстия отмечены на посуде изылинского этапа верхнеобской неолитической культуры с поселения Иня-11 [Зах, 2003, рис. 79–81].

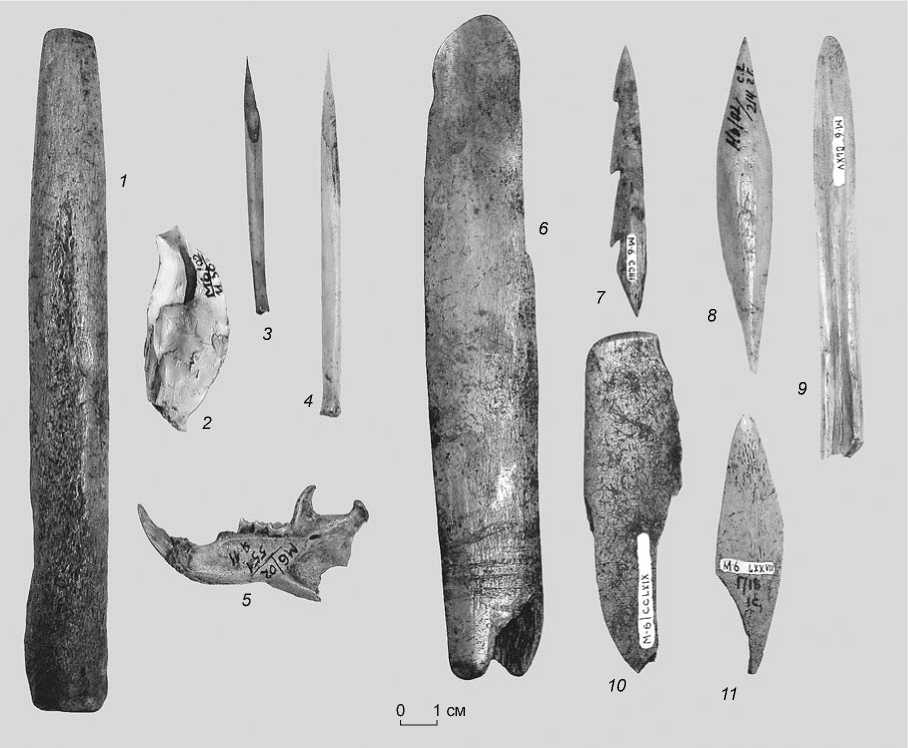

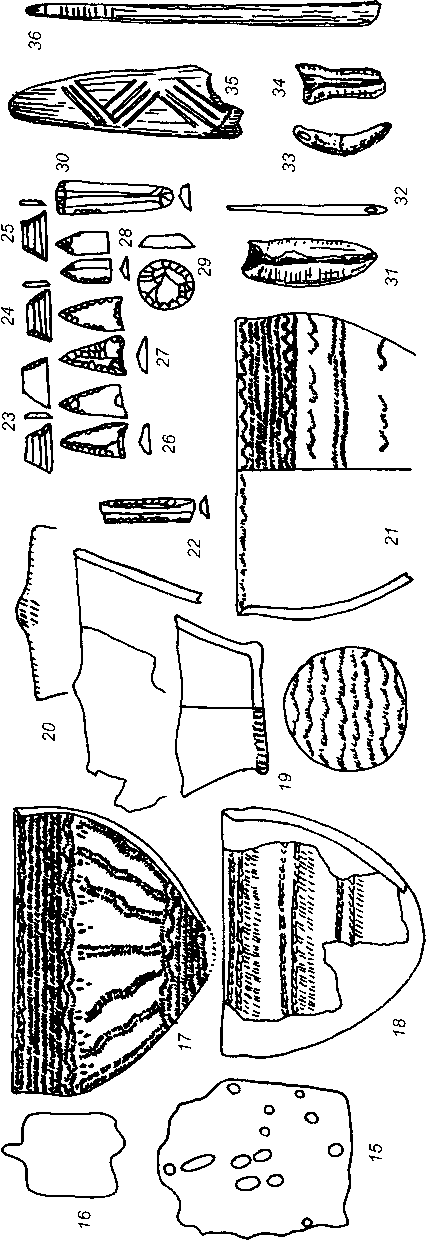

Орнамент наносился на всю поверхность сосуда, включая дно (рис. 4). На некоторых экземплярах выделяются горизонтальные и вертикальные зоны, большинство орнаментировано горизонтальными лентами: в основном это чередование прямых, волнистых и наклонных линий, выполненных прочерчиванием, отступанием палочки или оттисками гребенки. Нередко орнамент представляет собой горизонтальные ленты взаимопроникающих треугольников. Часто аналогично украшен и внутренний край венчика (наплыв). Вертикальные ленты орнамента состоят из прямых или волнистых линий, выполненных прочерчиванием либо отступанием палочки, треугольников или древовидных фигур, напоминающих таковые на боборыкинских сосудах.

Инвентарь представлен наконечниками на пластинах с подправленным острием и плоским насадом, ножами, скребками, сверлами, провертками, резцами

Рис. 4. Керамика козловского этапа полуденковской культуры с поселения ЮАО-18 (“8-й пункт”).

и о стриями. Каменная индустрия козловского этапа характеризуется как пластинчатая, с определенной долей микролитов и ограниченным количеством шлифованных орудий из сланца.

Полуденковский этап. Характеризуя козловские материалы, В.Т. Ковалева и Л.В. Ивасько отмечают, что “удается проследить генетическую связь памятников козловской группы как с предшествующей эпохой Среднего Зауралья – мезолитом, так и с последующим этапом в развитии неолита – полуденской культурой. <….> Полуденская культура – дальнейший шаг в развитии культуры козловского типа” [1991, с. 131].

Комплексы полуденковского этапа в Нижнем При-тоболье исследованы в основном на памятниках, расположенных по берегам Андреевских озер. Единичны находки на поселениях Сосновый Остров, Черемуховый Куст, Язевка. Крайним южным полуденковским памятником можно считать поселение Охотино, северо-восточным – Бичили-1 с комплексом керамики с отступающе-гребенчатым орнаментом [Старков, 1980]. Таким образом, ареал полуденковских памятников охватывает территорию от Курганского При-тоболья на юге до Прииртышья на северо-востоке и Нижнетагильского региона на северо-западе.

Поселки располагались на побережьях озер и рек, а также на небольших террасовидных останцах среди низинных участков заторфованных водоемов, что может указывать на достаточно аридный климат.

Жилища представляли собой полуземляночные каркасно-столбовые сооружения подпрямоугольной формы площадью от 15 до 217 м2, но в основном 30–40 м2 [Ковалева, 1975; Алексашенко и др., 1984; Алексашенко, Паутова, 1979; Варанкин, 1982].

Сосуды полуяйцевидные со слегка наклонными внутрь стенками и круглым дном. Край венчика плоский, иногда волнистый, с внутренней стороны имеется наплыв подтреугольной формы с заглаженным ребром. В керамическое тесто добавлялись песок, шамот и птичий помет [Варанкин, 1982].

Специфика орнаментации полуденковской керамики точно определена В.Ф. Старковым, называвшим ее волнисто-гребенчатой, т.е. сочетающей отступаю-ще-прочерченные волнистые узоры с гребенчатыми вдавлениями [Старков, 1973, 1980]. Доминируют первые, а доля гребенчатых орнаментов варьирует в пределах 25–50 % [Асташкин, 1993]. Основные элементы декора практически идентичны таковым на козловской керамике: это горизонтальные прямые и волнистые линии, ленты взаимопроникающих треугольников, ряды оттисков “шагающей” гребенки, вертикальные ряды ямок круглой и каплевидной формы. Достаточно часто наблюдаются прямые или волнистые линии, нанесенные отступающей палочкой поверх оттисков “шагающей” гребенки.

При сохранении пластинчатой индустрии инвентарь полуденковского этапа во многом отличается от козловских каменных комплексов, в нем “меньше ретушированных пластин, больше скребков и наконечников стрел. Только в этих постройках (полуден-ковских. – В.З. ) найдены плитчатые нуклеусы и долотца на отщепах, но нет резцов, скошенных острий и пластин с ретушированным поперечным краем” [Дрябина, Хухорова, 2001]. Обитателями полуден-ковских поселков широко использовались пиление, шлифование и сверление. Найдены абразивные пилы и плиты [Алексашенко, 1986]. Для сверления применялись сверла на пластинах, аналогичные известным на памятниках лесного Зауралья [Сериков, 1975].

Кокуйская культура

Ареал кокуйских комплексов очерчивается памятниками, содержащими керамику с отступающе-гребенчато-ямочной орнаментацией. На севере граница проходит примерно по Иртышу, на юге она отмечена многослойным поселением Пеньки-1, на западе не выходит за пределы бассейна Ишима, на востоке ко-куйская керамика найдена на р. Таре и на поселении Автодром-2 у с. Венгерова [Чалая, 1972; Панфилов и др., 1991; Панфилов, 1993; Молодин и др., 1998; Тихонов, Татауров, 2003; Матющенко, 2003].

Поселки располагались преимущественно в поймах на песчаных останцах или на мысах первых надпойменных террас в месте слияния рек. Жилища представляли собой одно- или двухкамерные полуземлянки подквадратной или подпрямоугольной формы. Площадь однокамерных 54–66, двухкамерных – до 179 м2 [Матющенко и др., 1995].

Для изготовления керамики использовались в основном тяжелые суглинки, в качестве добавок в тесто равномерно вводились песок и шамот, отмечаются кости рыб и раковины. Посуда открытой или слегка закрытой полуяйцевидной формы с округлым или приостренным дном. Край сосуда в большинстве случаев ровный, изредка волнистый, достаточно часто орнаментирован. Венчики овальные, приостренные или уплощенные. У небольшого числа сосудов по верхнему краю имеются пальцевые защипы. Характерной особенностью является канальчик внутри венчика, образовавшийся в результате выгорания нити или сухожилия, которыми обвязывался верхний край сырого сосуда.

Кокуйская посуда полностью орнаментирована, включая дно. Основными приемами нанесения узора являются отступающая палочка, накол и гребенчатые вдавления. У большинства сосудов по тулову ряды ямок различной формы. Основные элементы узора – горизонтальная прямая или волнистая, наклонная и вертикальная линии.

В состав кокуйских каменных комплексов входят украшения и орудия, выполненные преимущественно на пластинах: вытянутые и укороченные наконечники стрел подтреугольной формы с подработанными ретушью острием и насадом, ножи, концевые скребки, резцы, проколки, провертки. Из шлифованных орудий наиболее многочисленны топоры и тесла. В каменном инвентаре поселений кокуйской культуры, в отличие от боборыкинско-кошкинского комплекса, отсутствуют скошенные острия и геометрические микролиты.

Комплексы Тоболо-Ишимья с гребенчатой керамикой

В период существования кокуйской и полуденковс-кой культур с отступающе-гребенчатой и отступающе-гребенчато-ямочной орнаментальными традициями гребенчатый орнамент на посуде сочетается с отступающе-прочерченными и ямочными узорами. Нередко гребенчатые оттиски, чаще всего выполненные “качалкой”, перекрываются прямой прочерченной линией или волнистой, нанесенной отступающей палочкой. Как самостоятельный гребенчатый орнамент встречен на незначительном количестве сосудов в составе боборыкинско-кошкинских древностей [Васильев и др., 1998] и комплекса ЮАО-18 (“8-й пункт”), вероятно сосуществовавшего с боборыкинским [Зах, Матвеева, 1997]. Однако расцвет гребенчатой орнаментальной традиции в Тоболо-Ишимье связан с поздненеолитическим периодом.

Сосновоостровская культура

Ареал памятников позднего этапа неолита, очерченный В.Ф. Старковым, включал три их группы – се-верососьвинскую, уральскую и тобольскую [Старков, 1980]. М.Ф. Косарев сузил ареал комплексов, близких сосновоостровским, до “свердловско-тагильского и тюменского регионов Нижнего Прито-болья” [1981, с. 23].

Поселения тобольской группы находятся на территории Тоболо-Ишимья и составляют, на мой взгляд, ядро сосновоостровской культуры. Наибольшая их концентрация наблюдается в Нижнем При-тоболье по берегам Андреевской озерной системы, Тарманского озерно-болотного массива и междуречья Тобола и Исети [Матвеев и др., 1997; Волков, Дрябина, 2001]. Отдельные памятники с сосновоостровской или близкой ей керамикой встречены в Курганском Притоболье и Нижнем Приишимье [Панфилов, 1993]. Поселения расположены на возвышенных участках или склонах террас рек и озер, на останцах среди обширных пойменных или заболоченных массивов. Жилые постройки представляли собой полуземлянки подквадратной или подпрямоугольной формы площадью от 46 до 100 м2 [Викторова, 1968; Стефанов, 1991; Дрябина, Пархи-мович, 1991; Алексашенко, Викторова, 1991; Панфилов, 1993].

Керамика изготавливалась из глины гидрослюдомонтмориллонитового состава с примесью пылеватого обломочного материала, добавлялись песок и шамот. Отмечены мелкие неправильной формы образования, обогащенные гидроокислами железа, с примесью зерен кварца, единичные округлые железистые и мелкие округлые фосфатные включения органического происхождения, возможно остатки рыб, а также гуано в виде изотропных овальных обломков светло-серого и ярко-бурого цвета. Посуда закрытой полуяйцевидной формы со слегка округлым, иногда уплощенным венчиком, в редких случаях с небольшим наплывом с внутренней стороны, округлым или приостренным дном.

Орнамент покрывает всю поверхность сосуда до дна, включая внутренний край венчика. Преобладают оттиски гребенки в виде “качалки”. Элементы орнамента стабильны, доминируют прямые, волнистые и зигзагообразные горизонтальные линии, довольно часто сочетающиеся между собой. Единичны треугольники, в т.ч. взаимопроникающие, ромбы и другие геометрические фигуры.

Каменный инвентарь представлен концевыми скребками, остриями, резцами, наконечниками стрел и ножами. Ножи, топоры и тесла изготовлены из сланца, различные абразивные плитки – из песчаника.

Хронология и периодизация

Многослойность большинства поселений и переме-шанность культурных слоев на памятниках Прито-болья затрудняют решение вопроса о стратиграфическом соотношении неолитических комплексов. Нельзя не согласиться с В.Т. Ковалевой в том, что далеко не всегда удается расчленить полуденков-ские, козловские и кошкинские древности из-за нечеткости их типологических характеристик [1989, с. 39]. Более низкое стратиграфическое положение боборыкинских комплексов относительно древностей эпохи раннего металла (андреевских, шап-кульских, гребенчато-ямочных) у исследователей не вызывает возражений. Наиболее ранним бобо-рыкинским поселением практически с однородным керамическим комплексом в Притоболье является Юртобор-3. Котлованы исследованных жилищ заполнены черноватой супесью с углистыми вкраплениями. Во всех трех жилищах этот слой ограничен сверху и пронизан двумя-тремя горизонтальными ортзандровыми прослойками, которые, на мой взгляд, маркируют культурные напластования [Зах, 1995]. Боборыкинский культурный слой перекрыт серой и черной супесью, в которых встречена более поздняя керамика. На дне жилищ, сложенном суглинками и ортзандрами, в заполнении и ямах обнаружена однородная боборыкинская посуда.

О раннем появлении в Приишимье боборыкинской культуры свидетельствуют материалы поселения Мер-гень-3. В заполнении исследованных жилищ выявлен однородный боборыкинский комплекс [Зах, Скочина, 2002]. Интересен тот факт, что серая супесь (культурный слой), заполнявшая котлован (первичное заполнение), за его пределами лежала непосредственно на материке – желтоватом суглинке, т.е. жилище было сооружено на озерной террасе, еще не накопившей значительных дерново-гумусных отложений. Скорее всего, слой серой супеси в жилище и за его пределами формировался одновременно. Это косвенно говорит о древности поселения, которое было сооружено до или в самом начале атлантического периода голоцена, когда на Мергенской озерной террасе стал накапливаться гумус, перекрывший культурный слой мезолитического поселения Катенька, расположенного рядом. О большем возрасте боборыкинских комплексов по сравнению с кошкинскими, козловскими и полуден-ковскими можно судить не только по стратиграфии, но и на основе данных радиоуглеродного датирования (рис. 5). По углю из жилищ 1 и 2 поселения Юртобор-3 получены даты 7 701 ± 120 (УПИ-559) и 9 025 ± 70 (СОАН-5311) л.н. [Зах, 1995; Пошехонова, 2004]. Для боборыкинского комплекса поселения Ташково-1 известна дата 7 440 ± 60 л.н. (ЛЕ-1534) [Тимофеев, Зайцева, 1996]. Вместе с тем даты, например, для ЮАО-9

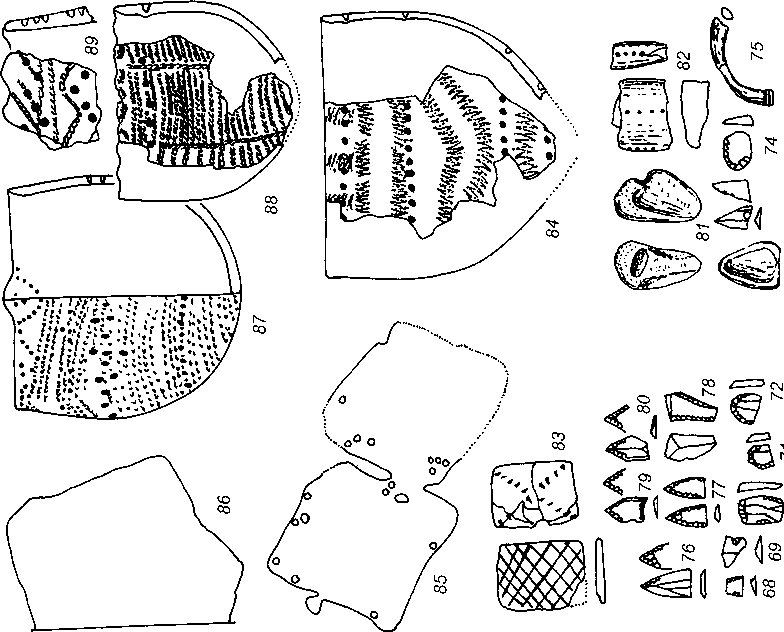

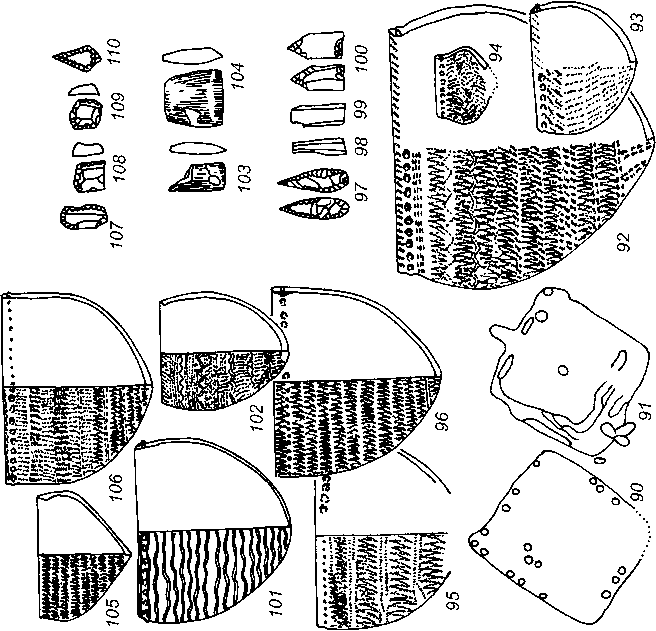

Рис. 5. Схема периодизации неолита лесного Тоболо-Ишимья.

ueie MMxoHMxiqdogog

■е'н otf -Э1Я1 д ениаоиои beadau - |д vdAi4UA>i BvxoHHXHdogog ueie иимэнимгпоя

■ch ob "ohi A| qiadi beadau - д ениаоиои bedo±g VdA14UA>l ЬМЯЭИАЯОЯ

Продолжение рис. 5.

ueie иихэаоиео» ueie иихоаохнаУЛиои

Окончание рис. 5.

В Притоболье, по мнению В.Т. Ковалевой, “стратиграфические наблюдения пока позволяют установить последовательность напластований с находками кошкинского и боборыкинского типов” [1989, с. 34]. На поселении Ташково-3 “в верхнем слое, покрывающем котлован кошкинского жилища, находилась среди прочей боборыкинская керамика, что свидетельствует о ее более поздней дате” [Там же, с. 31]. “Нижний слой, заполняющий котлован жилища, – супесь темно-серого цвета мощностью до 1,2 м, в котором найдена керамика от 20 — 25 сосудов кошкинского типа” [Там же, с. 29]. На ЮАО-15 “раскопано два боборыкинских жилища, одно из которых прорезало более раннее жилище кош-кинского типа, что позволило установить более поздний возраст боборыкинских древностей относительно кошкинских” [Там же, с. 50]. И все же В.Т. Ковалева сомневается в стратиграфии, т.к. далее отмечает: “Однако наиболее убедительной является типологическая характеристика керамики и каменного инвентаря. Из всех групп неолитической керамики в лесном Зауралье кошкинская является наиболее архаичной” [Там же, с. 34]. Для Ташкова-3 получена абсолютная дата 6 380 ± 120 л.н. (ЛЕ-4344), соответствующая второй половине V тыс. до н.э. [Там же, с. 29–30]. Чуть более ранним временем, но в пределах V тыс. до н.э. датируется кошкинский комплекс поселения Исток-4 – 6 620 ± 260 л.н. (ЛЕ-2998) [Стефанова, 1991].

Данные радиоуглеродного датирования козловских материалов и синхронных им сумпаньинских и кокшаровско-юрьинских охватывают довольно большой отрезок времени. По углю из жилища 1 поселения Исетское Правобережное получены две даты – 7 950 ± 1 290 (ЛЕ-3064) и 8 400 ± 400 л.н. (ЛЕ-3068)[Неолитическиепамятники…,1991, с.198], одна из которых, с большим доверительным интервалом, скорее всего, относится к козловскому керамическому комплексу. При хорошо выраженной типологической принадлежности керамики к по-луденковской культуре (козловский и полуденков-ский этапы) столь ранние даты вызывают сомнение. Наиболее достоверно хронологическое положение сумпаньинских и кокшаровско-юрьинских материалов, а вместе с ними и козловских, отражают, видимо, даты для поселений Сумпанья-4 и 6, не выходящие за пределы V тыс. до н.э.

Время существования полуденковских комплексов в Нижнем Притоболье определялось датой 5 590 ± 195 л.н. (ЛЕ-1286), полученной по углю из ямы со дна жилища 2 поселения Карьер-2, распо- ложенного на Андреевском озере [Варанкин, 1982]. По моему мнению, оценка возраста полуденковских комплексов этого поселения и Кокшаровско-Юрьин-ской стоянки (5 190 ± 60 л.н. (ЛЕ-2058)) завышена. Она больше соответствует времени существования комплексов с гребенчатой керамикой Дуванского-5 (5 295 ± 60 л.н. (ЛЕ-1368)) и близких им, обнаруженных на поселении Серебрянка-1 (6 200 ± 200 (УПИ-556), 5 095 ± 78 (УПИ-637), 5 690 ± 40 (УПИ-636) л.н.). На последнем два жилища с гребенчатой керамикой перерезают жилище с кокуйской посудой [Панфилов, 1993], синхронной, на мой взгляд, комплексам козловского и полуденковского этапов по-луденковской культуры. Скорее всего, существование последней ограничено V тыс. до н.э., но, возможно, верхняя граница лежит в самом начале IV тыс. до н.э.

Хронологическая позиция ранней гребенчатой керамики и комплексов сосновоостровской культуры определяется стратиграфическими данными и радиоуглеродными датами. Посуда с гребенчатой орнаментацией известна уже в составе боборыкинских и кошкинских комплексов на поселениях Ук-6, Юртобор-3, Двухозерное и др. Имеются свидетельства перерезания сосновоостровского жилища ямой с боборыкинской керамикой на ЮАО-18 (“8-й пункт”) [Зах, Матвеева, 1997].

На поселении Дуванское-5 прослежено планигра-фическое расчленение козловского и сосновоостровского комплексов, соответствующих определенным постройкам. По мнению В.И. Стефанова, жилище 1 с козловской керамикой более раннее, чем жилище 2 с сосновоостровской посудой, для которого по углю со дна получена дата 5 295 ± 60 л.н. (ЛЕ-1367) [1991]. На поселении Серебрянка-1 два жилища с керамикой, близкой сосновоостровской, которые перерезали двухкамерное жилище с кокуйской посудой, датированы по углю первой половиной IV тыс. до н.э. [Панфилов, 1993, с. 21].

Рассмотренные неолитические материалы Тобо-ло-Ишимья позволяют предложить периодизацию, в которой наиболее раннюю позицию занимает бобо-рыкинская культура пришлого населения, послужившая вместе с местными мезолитическими комплексами основой для формирования последующих культур региона (см. рис. 5).