Периодизация, рубежи и контактные зоны эпохи неолита в островном мире дальневосточных морей (в свете радиоуглеродной хронологии памятников Сахалина и Курильских островов)

Автор: Василевский А.А., Грищенко В.А., Орлова Л.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 (41), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные радиоуглеродного датирования неолитических памятников Сахалина и Курильских островов. На сегодняшний момент это наиболее полная сводка дат, на основании которой предлагается периодизационная модель эпохи неолита островного мира дальневосточных морей. Накопленные за предшествующие годы исследований материалы позволили сделать ряд выводов относительно адаптации человека к изменениям природных условий в голоцене, о хозяйственной ориентации социумов, характере эксплуатации среды. Обсуждаются вопросы границ и особенностей функционирования подвижных контактных зон региона, сценарий меридиональной миграции групп неолитического населения. Данные выводы имеют принципиальный характер, т.к. обозначают основной круг тем и текущую проблематику изучения неолитической эпохи на островах Дальнего Востока и в их ближайшем географическом окружении.

Неолит, сахалин, курильские острова, радиоуглеродное датирование, островной мир дальневосточных морей, эксплуатация среды, адаптация, контактные зоны

Короткий адрес: https://sciup.org/14522759

IDR: 14522759 | УДК: 902/903

Текст обзорной статьи Периодизация, рубежи и контактные зоны эпохи неолита в островном мире дальневосточных морей (в свете радиоуглеродной хронологии памятников Сахалина и Курильских островов)

Решение вопросов периодизации островных культур неолита может быть найдено в результате анализа всего комплекса источников данной эпохи. В настоящее время на о-ве Сахалин обнаружены и изучены неолитические памятники в диапазоне от 10 000 до 2 500 л.н., на Курилах – от 8 000 л.н. Это позволяет сделать ряд выводов относительно хронологических границ периодов и этапов*; природных условий существования социумов и их контактов, хозяйствен- ной ориентации; характере эксплуатации среды. В данной работе мы остановимся лишь на некоторых результатах, полученных в ходе исследований на Сахалине и Курилах. Тем не менее они имеют принципиальный характер, т.к. обозначают основной круг тем и текущую проблематику изучения неолитической эпохи на островах Дальнего Востока и в их ближайшем географическом окружении (рис. 1). Для Курил, в отличие от Сахалина, на настоящем этапе исследований можно дать только самую общую картину периодизации и хронологии неолитических комплексов.

Первые сводки по хронологии неолита и каменного века в целом на Сахалине и Курилах были опубликованы в 1980–1990-х гг. [Шубин, Шубина, 1987;

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (41) 2010

Кузьмин, 1989; Василевский, 1995; Василевский, Кузьмин, Джалл, 1997; Кузьмин и др., 1998; Kuzmin et al., 1998]. В последние 20 лет для Сахалина составлены списки радиоуглеродных дат основных культурных комплексов эпох камня и па-леометалла [Василевский и др., 2003, 2004; Кузьмин и др., 2003; Kuzmin et al., 2004; Kuzmin, 2006] (всего по неолиту получено более 80 14С-дат, табл. 1); в общем виде разработаны периодизация и хронология культур каменного века. Для Курильских островов имеется ок. 60 14С-дат, из них 18 – по неолитическим комплексам (табл. 2), археологически изученным слабо; периодизация и хронология этого периода на Курилах пока известны только в самом общем виде. В настоящей работе приведены наиболее полные по состоянию на конец 2008 г. списки дат неолита Сахалина и Курильских островов. Данные по хронологии эпохи па-леометалла и средневековья представлены в других публикациях авторов [Василев-ский,1995; Василевский и др., 2003, 2004; Kuzmin, 2006; Kuzmin et al., 2004].

Рис. 1. Карта опорных памятников неолита на о-ве Сахалин и Курильском архипелаге.

Таблица 1. Радиоуглеродные даты неолитических памятников о-ва Сахалин

|

№ п/п |

Место отбора и описание образца |

Индекс и номер 14С-даты |

14С-дата, л.н. |

Календарная дата (± 2 σ), гг. до н.э. * |

Источник информации |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Поздний неолит |

|||||

|

1 |

Кашкалебагш-5, раскоп 1, сл. 4, кв. 704/136; уголь из очага жилища 3 |

СОАН-7531 |

2 750 ± 65 |

976–846 |

Данная работа |

|

2 |

Кашкалебагш-5, раскоп 1, сл. 4, кв. 722/113; уголь из очага жилища 6 |

СОАН-7532 |

2 845 ± 60 |

1105–935 |

То же |

|

3 |

Кашкалебагш-5, раскоп 1, сл. 4, кв. 717/113; уголь из пристеночной конструкции жилища 6 |

СОАН-7533 |

2 895 ± 85 |

1219–973 |

» |

|

4 |

Лебединый-1, раскоп 2, п. 1, жилище 51, ямы 3-5, кв. 775/430, сл. 3 (2007 г.); уголь за пределами жилища в выбросе из ям |

СОАН-7096 |

2 975 ± 55 |

1380–1030 |

» |

|

5 |

Лебединый-1, раскоп 2, п. 1, жилище 51, кв. 773/434 (2007 г.); уголь из насыпи кургана над жилищем |

СОАН-7103 |

2 980 ± 65 |

1390–1020 |

» |

|

6 |

Адо-Тымово-5 («Cтоянка Пилсудского»), раскоп 1996 г. |

СОАН-3724 |

3 005 ± 45 |

1400–1120 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

7 |

Даги-10, шурф 1 |

СОАН-7534 |

3 090 ± 75 |

1425–1243 |

Данная работа |

|

8 |

Южная-2, очаг между жилищами 1 и 2 |

ТИГ-249 |

3 005 ± 125 |

1500–910 |

Василевский, 1995 |

|

9 |

Южная-2; пищевой нагар на керамике типа анива |

АА-37824 |

3 015 ± 40 |

1390–1130 |

Василевский и др., 2004 Kuzmin et al., 2004 |

|

10 |

Кашкалебагш-2, п. А, раскоп 2, жилища 31, 32, кв. Q-35, сл. II «В», глубина 43–49 см; уголь |

СОАН-5824 |

3 015 ± 45 |

1400–1130 |

Данная работа |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

11 |

Имчин-2, перекрытие жилища 1; уголь |

СОАН-1146 |

3 120 ± 50 |

1500–1270 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004; Шубин, Шубина, 1987 |

|

12 |

Венское-4, п. 1, шурф 2, глубина 33 см; уголь |

СОАН-6097 |

3 145 ± 85 |

1620–1130 |

Данная работа |

|

13 |

Пугачево-7, неопределенная культура; уголь |

СОАН-3564 |

3 150 ± 175 |

1870–930 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

14 |

Лебединый-1, раскоп 2, п. 1, жилище 51, яма 5, кв. 778/435/В (2007 г.); уголь из заполнения ямы |

СОАН-7105 |

3 195 ± 65 |

1620–1320 |

Данная работа |

|

15 |

Белое-1, неопределенная культура; уголь |

AA-37125 |

3 250 ± 35 |

1610–1450 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

16 |

Кирпичный-12, неопределенная культура; уголь |

AA-37127 |

3 435 ± 35 |

1880–1640 |

То же |

|

17 |

Имчин-12; уголь |

МАГ-745 |

3 430 ± 70 |

1920–1530 |

» |

|

18 |

Имчин-12; уголь |

МАГ-744 |

3 340 ± 20 |

1690–1530 |

» |

|

19 |

Лебединый-1, раскоп 2, п. 1, жилище 51, кв. 773/434/С, глубина 20 см (2007 г.); уголь с бровки кургана над жилищем |

СОАН-7108 |

3 385 ± 25 |

1740–1620 |

Данная работа |

|

20 |

Белое-1, неопределенная культура; уголь |

AA-37078 |

3 460 ± 35 |

1880–1690 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

21 |

Адо-Тымово-16 («Калинов Ключ»), шурф (1990-е гг.); раковина моллюска |

СОАН-3720 |

3 510 ± 60 |

2010–1690 |

То же |

|

22 |

Южная-2; раковина моллюска за жилищем 2 |

ТИГ-251 |

3 560 ± 140 |

2290–1530 |

Василевский, 1995 |

|

23 |

Адо-Тымово-4; уголь |

AA-36390 |

3 575 ± 50 |

2120–1760 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

24 |

Имчин-2, жилище 5; уголь |

МАГ-673 |

3 700 ± 250 |

2856–1500 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004; Шубин, Шубина, 1987 |

|

25 |

Имчин-4, жилища 3, 4, шурф; уголь |

СОАН-1149 |

3 730 ± 70 |

2400–1930 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004; Шубин, Шубина, 1987 |

|

26 |

Имчин-7, шурф, глубина 0,65-0,70 м; уголь |

МАГ-685 |

3 750 ± 150 |

2570–1750 |

То же |

|

27 |

Седых-1, раскоп 1, сл. 2, кв. А-4 (1991 г.); нагар на лощеной керамике (фрагмент бикониче-ского сосуда с орнаментом, выполненным раковиной) |

AA-23134 |

3 760 ± 50 |

2340–2030 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

28 |

Седых-1, раскоп 1 (1991 г.); нагар на керамике |

АА-37190 |

3 760 ± 40 |

2290–2040 |

То же |

|

29 |

Лебединый-1, раскоп 2, п. 1, сл. 2, жилище 51, кв. 773/438/С (2007 г.); уголь из насыпи кургана над жилищем |

СОАН-7107 |

3 830 ± 45 |

2460–2150 |

Данная работа |

|

30 |

Лебединый-1, раскоп 2, п. 1, сл. 3, жилище 51, кв. 773/434 (2007 г.); уголь с пола неолитического жилища под курганной насыпью |

СОАН-7098 |

3 860 ± 65 |

2550–2140 |

То же |

|

31 |

Адо-Тымово-14 («Пузи-4»), раскоп 1995 г.; уголь |

СОАН-3717 |

3 870 ± 45 |

2470–2210 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

32 |

Имчин-11, траншея в жилище 9; уголь |

МАГ-690 |

3 950 ± 100 |

2860–2140 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004; Шубин, Шубина, 1987 |

|

33 |

Имчин-4, жилища 3, 4, шурф; уголь |

СОАН-1148 |

4 040 ± 85 |

2880–2350 |

То же |

|

34 |

Имчин-2, жилище 1; уголь |

СОАН-1041 |

4 060 ± 50 |

2860–2470 |

» |

|

35 |

Ясное-1; уголь |

AA-37463 |

4 065 ± 40 |

2860–2480 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

36 |

Имчин-2, жилище 1; уголь |

МАГ-688 |

4 100 ± 200 |

3330–2050 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004; Шубин, Шубина, 1987 |

|

37 |

Адо-Тымово-4; уголь |

СОАН-3821 |

4 110 ± 125 |

3010–2290 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

38 |

Кирпичный-3; уголь |

СОАН-4066 |

4 140 ± 75 |

2890–2500 |

То же |

|

39 |

Имчин-12, жилище 2; уголь |

ЛЕ-4069 |

4 180 ± 180 |

3340–2290 |

Тимофеев, Зайцева, 1996 |

|

Средний неолит |

|||||

|

40 |

Имчин-10, траншея в жилище 14; уголь |

МАГ-686 |

4 200 ± 200 |

3360–2210 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004; Шубин, Шубина, 1987 |

|

41 |

Джимдан-5, жилище 3, сл. 3, глубина 42–53 см, кв. 5–6/34–35; уголь из очага |

СОАН-5819 |

4 220 ± 90 |

3080–2500 |

Данная работа |

|

42 |

Седых-1, раскоп 1, сл. 2, кв. З-3 (1991 г.); нагар на пористой керамике с органической примесью (фрагмент сосуда типа тунайча с поддоном) |

АА-23134 |

4 220 ± 55 |

2920–2630 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

43 |

Имчин-2, жилище 1, шурф; уголь |

СОАН-1040 |

4 250 ± 30 |

2920–2710 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004; Шубин, Шубина, 1987 |

|

44 |

Имчин-12 ** , раскоп 3, жилище 7 (1983 г.); нагар на фрагменте сосуда, изготовленного из глины с органическим отощителем (моллюск), украшенного пунктирно-гребенчатым вертикальным зигзагом |

АА-36910 |

4 425 ± 35 |

3330–2920 |

Данная работа |

|

45 |

Имчин-12, жилище 2; уголь |

ЛЕ-4068 |

4 340 ± 190 |

3520–2460 |

Тимофеев, Зайцева, 1996 |

|

46 |

Стародубское-3, жилище 99; уголь |

СОАН-3580 |

4 500 ± 140 |

3630–2890 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

47 |

Имчин-2, жилище 7; уголь |

МАГ-683 |

4 500 ± 100 |

3500–2910 |

Шубин, Шубина, 1987 |

|

48 |

Имчин-2, южнее жилища 6; уголь |

МАГ-684 |

4 500 ± 100 |

3500–2910 |

То же |

|

49 |

Имчин-2, между жилищами 4 и 5; уголь |

МАГ-674 |

4 570 ± 300 |

3960–2490 |

» |

|

50 |

Имчин-12 ** , раскоп 4, жилище 8 (1984 г.); нагар на фрагменте венчика, украшенного каннелюрами (сосуд изготовлен из глины с примесью моллюска) |

АА-36909 |

4 610 ± 40 |

3520–3230 |

Данная работа |

|

51 |

Чайво-6, п. 2, раскоп 3 (2005 г.); уголь |

СОАН-6096 |

4 895 ± 85 |

3940–3390 |

То же |

|

52 |

Набиль-1, п. 2, раскоп 2, жилище 5, кв. В-9; уголь |

СОАН-5816 |

5 160 ± 85 |

4230–3720 |

» |

|

53 |

Чхарня; уголь |

AA-37079 |

5 440 ± 40 |

4360–4180 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

54 |

Тымь-зона; нагар на керамике |

AA-37188 |

5 470 ± 45 |

4450–4240 |

То же |

|

55 |

Имчин-2, за жилищем 6; уголь |

МАГ-680 |

5 650 ± 250 |

5210–3960 |

Шубин, Шубина, 1987 |

|

56 |

Садовники-2; уголь |

ЛЕ-4085 |

5 590 ± 220 |

4950–3960 |

Тимофеев, Зайцева, 1996 |

|

57 |

Кузнецово-3, жилище 3; уголь |

ЛЕ-4043 |

5 770 ± 140 |

4940–4340 |

Василевский, 1995 |

|

58 |

Имчин-2, жилище 23; уголь |

СОАН-1145 |

5 810 ± 90 |

4890–4460 |

Шубин, Шубина, 1987 |

|

59 |

Кузнецово-3, жилище 3; уголь |

ЛЕ-4044 |

5 960 ± 140 |

5220–4530 |

Василевский, 1995 |

|

60 |

Садовники-2, жилище 2; уголь |

МАГ-691 |

6 100 ± 300 |

5610–4370 |

Шубин, Шубина, 1987 |

|

61 |

Стародубское-3, жилище 154, раскоп 3 (1989 г.); уголь |

ТИГ-269 |

6 400 ± 120 |

5610–5060 |

Василевский, 1995 |

|

62 |

Адо-Тымово-5; уголь |

AA-36437 |

6 190 ± 40 |

5290–5030 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

63 |

Славная-4, раскоп 3, жилище 3, сл. 4, кв. 121/15; уголь из очага |

СОАН-6685 |

6 350 ± 140 |

5610–4990 |

Грищенко, 2009 |

|

64 |

Славная-5, раскоп 1, угольное пятно в сл. 3, кв. 72/32; уголь |

СОАН-6686 |

6 550 ± 125 |

5720–5230 |

То же |

|

65 |

Славная-4, раскоп 3, жилище 3, сл. 2, кв. 128/13 (А); нагар на керамике типа сони |

AA-79418 |

6 670 ± 45 |

5670–5510 |

» |

|

66 |

Набиль-1, п. 2, раскоп 2, жилище 5, граница кв. A-9–10; уголь |

СОАН-5815 |

6 735 ± 125 |

5960–5470 |

Данная работа |

|

67 |

Садовники-2, жилище 2; уголь |

МАГ-694 |

6 740 ± 150 |

5980–5380 |

Шубин, Шубина, 1987 |

|

68 |

Чайво-6, п. 2, раскоп 3, жилище 4, кв. 13/58, сл. 3 (2005 г.); уголь |

СОАН-6094 |

6 895 ± 100 |

5980–5630 |

Данная работа |

|

69 |

Чайво-6, п. 2, раскоп 3, жилище 4, кв. 19/57, сл. 3 (2005 г.); уголь |

СОАН-6095 |

6 945 ± 90 |

5990–5670 |

То же |

|

70 |

Адо-Тымово-4; уголь |

AA-36391 |

7 035 ± 40 |

6010–5840 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

Ранний неолит |

|||||

|

71 |

Славная-4, раскоп 2, жилище 2, заполнение, сл. 3, кв. 29/92 D; уголь |

СОАН-6684 |

7 445 ± 115 |

6490–6070 |

Грищенко, 2009 |

|

72 |

Адо-Тымово-2 («Пузи-2») (1985 г.); уголь |

AA-36387 |

7 520 ± 70 |

6480–6230 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

73 |

Адо-Тымово-2 («Пузи-2») (1985 г.); уголь |

СОАН-4064 |

7 535 ± 135 |

6640–6100 |

То же |

|

74 |

Набиль-1, п. 2, раскоп 2, жилище 5, кв. A-9; уголь |

СОАН-5814 |

7 580 ± 125 |

6680–6110 |

Данная работа |

|

75 |

Адо-Тымово-2 («Пузи-2») (1985 г.); уголь |

AA-36389 |

7 610 ± 60 |

6590–6380 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

76 |

Адо-Тымово-2 («Пузи-2») (1985 г.); уголь |

AA-36388 |

7 790 ± 65 |

6810–6470 |

То же |

|

77 |

Хунмакта-1, уголь под жилищем 1 |

ЛЕ-7031 |

7 930 ± 20 |

7030–6690 |

Гусев и др., 2005 |

|

78 |

Пещера Останцевая, главная камера, гл. 0,30 м; кость U. arctos |

СОАН-5176 |

8 040 ± 85 |

7290–6680 |

Kuzmin et al., 2005; Gorbunov, 2002 |

|

79 |

Славная-4, раскоп 2, жилище 1, сл. 5, кв. 46/95 С; нагар на керамике |

AA-79416 |

8 135 ± 50 |

7310–7050 |

Василевский и др., 2009; Грищенко, 2009 |

|

80 |

Славная-4, раскоп 2, жилище 1, сл. 4, кв. 46/95 С; нагар на керамике |

AA-79417 |

8 150 ± 50 |

7310–7060 |

То же |

|

81 |

Хунмахта-1; уголь рядом с жилищем 8 |

ЛЕ-7028 |

8 500 ± 100 |

7780–7310 |

Гусев и др., 2005 |

|

82 |

Стародубское-3, раскоп 3, жилище 154 (1989 г.); нагар на керамике, |

АА-36739 |

8 660 ± 70 |

7940–7580 |

Данная работа |

|

83 |

Адо-Тымово-2 («Пузи-2») (1985 г.); уголь |

СОАН-3819 |

8 780 ± 135 |

8230–7590 |

Василевский и др., 2004; Kuzmin et al., 2004 |

|

Переходный период / начальный неолит |

|||||

|

84 |

Пещера Останцевая, главная камера, глубина 4,20 м; кость U. arctos |

СОАН-5522 |

9 620 ± 135 |

9300–8630 |

Kuzmin et al., 2005; Gorbunov, 2002 |

|

85 |

Пещера Останцевая, главная камера, глубина 5,00 м; кость U. arctos |

СОАН-5178 |

11 400 ± 100 |

11500–11140 |

То же |

|

86 |

Пещера Останцевая, главная камера, глубина 4,60 м; кость U. arctos |

СОАН-5523 |

12 685 ± 140 |

13400–12300 |

» |

|

87 |

Грот Тронный, сл. 4; Cervus cf. nippon |

AA-60768 |

12 370 ± 130 |

12236–13016 |

Василевский, 2008 |

|

88 |

Грот Тронный, сл. 7; Rangifer tarandus |

AA-60618 |

12 520 ± 120 |

12534–13224 |

То же |

-

*Использована программа Calib Rev. 5.1.0.

-

**Образцы О.А. Шубиной.

Таблица 2. Радиоуглеродные даты неолитических памятников Курильских островов

|

№ п/п |

Место отбора образца (уголь) |

Индекс и номер 14С-даты |

14С-дата, л.н. |

Календарная дата (±2 σ) * |

Источник информации |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Эпоха палеометалла |

|||||

|

1 |

Бухта Броутона |

AA-40944 |

1 695 ± 35 |

260–420 гг. н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

2 |

Бухта Броутона |

AA-44262 |

1 730 ± 45 |

180–420 гг. н.э. |

То же |

|

3 |

Бухта Дельфин |

ЛЕ-4542 |

1 750 ± 110 |

30–540 гг. н.э. |

Zaitseva et al., 1993 |

|

4 |

Оз. Танковое |

СОАН-1273 |

1 775 ± 80 |

70–420 гг. н.э. |

Кузьмин и др., 1998 |

|

5 |

Алехино |

ЛЕ-2622 |

1 790 ± 40 |

130–380 гг. н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., |

|

1998 |

|||||

|

6 |

Бухта Песчаная |

AA-42207 |

1 830 ± 40 |

80-320 гг. н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

7 |

Устье р. Камы |

AA-44271 |

1 855 ± 40 |

70–240 гг. н.э. |

То же |

|

8 |

Алехино |

СОАН-1275 |

1 895 ± 40 |

30–230 гг. н.э. |

Кузьмин и др., 1998 |

|

9 |

Бухта Дельфин |

ЛЕ-4546 |

1 910 ± 110 |

170 г. до н.э. – 380 г. н.э. |

Zaitseva et al., 1993 |

|

10 |

Бухта Песчаная |

AA-42211 |

1 910 ± 40 |

10–220 гг. н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

11 |

Малая Куйбышевка |

ЛЕ-2623 |

1 930 ± 40 |

40 г. до н.э. – 210 г. н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., |

|

1998 |

|||||

|

12 |

Бухта Песчаная |

AA-42204 |

1 940 ± 45 |

50 г. до н.э. – 210 г. н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

13 |

Бухта Песчаная |

AA-42206 |

1 960 ± 40 |

40 г. до н.э. – 130 г. н.э. |

То же |

|

14 |

Устье р. Камы |

AA-41561 |

1 970 ± 50 |

100 г. до н.э. – 130 г. н.э. |

» |

|

15 |

Бухта Дельфин |

ЛЕ-4547 |

1 980 ± 130 |

360 г. до н.э. – 330 г. н.э. |

Zaitseva et al., 1993 |

|

16 |

Устье р. Камы |

AA-41559 |

2 000 ± 35 |

90 г. до н.э. – 80 г. н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

17 |

Оз. Танковое |

ЛЕ-2620 |

2 030 ± 40 |

160 г. до н.э. – 60 г. н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., |

|

1998 |

|||||

|

18 |

Устье р. Камы |

AA-44272 |

2 040 ± 40 |

170 г. до н.э. – 50 г. н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

19 |

Малая Куйбышевка |

ЛЕ-3224 |

2 050 ± 50 |

190 г. до н.э. – 50 г. н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., |

|

1998 |

|||||

|

20 |

Бухта Песчаная |

AA-40947 |

2 080 ± 60 |

350 г. до н.э. – 60 г. н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

21 |

Бухта Песчаная |

AA-42210 |

2 090 ± 45 |

350 г. до н.э. – 20 г. н.э. |

То же |

|

22 |

Малая Куйбышевка |

ЛЕ-4461 |

2 110 ± 80 |

370 г. до н.э. – 50 г. н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., |

|

1998 |

|||||

|

23 |

Устье р. Камы |

AA-41560 |

2 120 ± 45 |

360–1 гг. до н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

24 |

Устье р. Камы |

AA-40950 |

2 160 ± 40 |

360–60 гг. до н.э. |

То же |

|

25 |

Оз. Танковое |

ЛЕ-2370 |

2 170 ± 80 |

390–10 гг. до н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., |

|

1998 |

|||||

|

26 |

Алехино |

СОАН-1276 |

2 180 ± 65 |

390–60 гг. до н.э. |

Кузьмин и др., 1998 |

|

27 |

Бухта Песчаная |

AA-42209 |

2 180 ± 40 |

380–110 гг. до н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

28 |

Оз. Танковое |

ЛЕ-2371 |

2 210 ± 40 |

390–190 гг. до н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., |

|

1998 |

|||||

|

29 |

Бухта Алеутка |

AA-44266 |

2 255 ± 45 |

400–200 гг. до н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

30 |

Бухта Дельфин |

ЛЕ-4029б |

2 280 ± 20 |

400-230 гг. до н.э. |

Zaitseva et al., 1993 |

|

31 |

Бухта Песчаная |

AA-42205 |

2 290 ± 45 |

410–200 гг. до н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

32 |

Оз. Танковое |

ЛЕ-2368 |

2 320 ± 40 |

510–210 гг. до н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., |

|

1998 |

|||||

|

33 |

Бухта Айну |

AA-40943 |

2 345 ± 40 |

730–260 гг. до н.э. |

Fitzhugh et al., 2002 |

|

34 |

Оз. Танковое |

ЛЕ-4081 |

2 350 ± 80 |

760–210 гг. до н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., |

|

1998 |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

35 |

Компанейская |

СОАН-1990 |

2 350 ± 65 |

750–210 гг. до н.э. |

Кузьмин и др., 1998 |

|

36 |

Бухта Оля |

ЛЕ-2419а |

2 410 ± 40 |

750–400 гг. до н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., 1998 |

|

37 |

Оз. Танковое |

ЛЕ-3226 |

2 460 ± 40 |

760–410 гг. до н.э. |

То же |

|

38 |

Оз. Танковое |

NU-494 |

2 460 ± 80 |

780–400 гг. до н.э. |

Василевский и др., 2003 |

|

39 |

Алехино |

ЛЕ-2367 |

2 460 ± 65 |

770–410 гг. до н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., 1998 |

|

Поздний неолит |

|||||

|

40 |

Бухта Дельфин |

ЛЕ-4029а |

2 510 ± 20 |

780–540 гг. до н.э. |

Zaitseva et al., 1993 |

|

41 |

Оз. Танковое |

ЛЕ-2621 |

2 520 ± 40 |

800–520 гг. до н.э. |

Zaitseva et al., 1993; Кузьмин и др., 1998 |

|

42 |

Оз. Танковое |

ЛЕ-2372 |

2 710 ± 40 |

970–800 гг. до н.э. |

То же |

|

43 |

Малая Куйбышевка |

ЛЕ-4460 |

2 710 ± 40 |

970–800 гг. до н.э. |

» |

|

44 |

Березовка |

ЛЕ-2821 |

2 710 ± 40 |

970–800 гг. до н.э. |

» |

|

45 |

Касатка |

ЛЕ-3231 |

2 720 ± 60 |

1000–800 гг. до н.э. |

» |

|

46 |

Оз. Танковое |

ЛЕ-2369 |

2 930 ± 40 |

1260–1010 гг. до н.э. |

» |

|

47 |

Оз. Танковое |

ЛЕ-4458 |

2 990 ± 110 |

1490–920 гг. до н.э. |

» |

|

48 |

Лесозаводское |

ЛЕ-2373 |

3 020 ± 40 |

1400–1130 гг. до н.э. |

» |

|

49 |

Оз. Танковое |

ЛЕ-4459 |

3 550 ± 20 |

1950–1780 гг. до н.э. |

» |

|

50 |

Лесозаводское |

ЛЕ-2374 |

3 560 ± 40 |

2020–1770 гг. до н.э. |

» |

|

51 |

Березовка |

ЛЕ-2820 |

3 610 ± 40 |

2130–1880 гг. до н.э. |

» |

|

52 |

Бухта Оля |

ЛЕ-2167 |

3 610 ± 40 |

2130–1880 гг. до н.э. |

» |

|

53 |

Рыбаки |

ЛЕ-4083 |

3 980 ± 60 |

2830–2290 гг. до н.э. |

» |

|

54 |

Бухта Оля |

ЛЕ-4220 |

4 020 ± 30 |

2610–2470 гг. до н.э. |

» |

|

55 |

Касатка |

ЛЕ-4462 |

4 220 ± 160 |

3350–2350 гг. до н.э. |

» |

|

Ранняя пора среднего неолита |

|||||

|

56 |

Янкито-1 |

ЛЕ-3230 |

6 980 ± 50 |

5980–5750 гг. до н.э. |

» |

|

57 |

Янкито-1 |

I-? ** |

7 030 ± 130 |

6210–5660 гг. до н.э. |

Прокофьев, 2003 |

Остров Сахалин

Рубеж плейстоцена – голоцена, переход от палеолита к неолиту (13–12 тыс. л.н.). Разрыв природных связей в цепи Сахалин–Хоккайдо произошел ок. 13– 12 тыс. л.н. с образованием пролива Лаперуза. Его формирование шло поэтапно, в соответствии с колебаниями уровня Мирового океана, в течение 5 тыс. лет. Примерно 8 тыс. л.н. пролив достиг современных границ (ширина 42 км). Резкие колебания климата в поздне-и послеледниковье, обеднение островной фауны на фоне изменения растительности в значительной мере способствовали замещению культур и хозяйственных типов на о-ве Сахалин – на смену палеолитическому хозяйству пришла экономика, основанная на эксплуатации комплекса природных объектов и прежде всего водной среды. Рубеж 13–12 тыс. л.н. также отмечается глобальным потеплением на Дальнем Востоке. В 1990-х гг. по нижним слоям торфяника Вавай японско-российская и российская группы исследователей независимо друг от друга установили, что кардинальное изменение состава растительности, характеризующее финал плейстоцена и начало голоцена на Сахалине, произошло в период, определяемый датами 12 540 ±

± 630; 11 700 ± 80; 11 682 ± 970 л.н. [Микишин, Гвоздева, 1996; Tsuji Seyichiro, 2002]. Соответственно, отсчет голоцена специалистами ведется от 12–11,5 тыс. л.н. Датами, указывающими границы крупных изменений природы в эту эпоху, могут считаться: 12–10,7 тыс. л.н. (начало послеледниковья), 9–7,8 (бореал–атлантик), 5,2–4,3 (атлантик–суббореал), 2,2–1,8 тыс. л.н. (суб-бореал-субатлантик). Ю.А. Микишин и И.Г. Гвоздева [1996] выделяют три этапа голоцена: ранний (12– 7,8 тыс. л.н.), характеризующийся в целом умеренным климатом; средний (7,8–2,2 тыс. л.н.), максимально теплый; поздний (чуть более 2 тыс. л.н.), с наиболее резкими, в отличие от предыдущих этапов, климатическими колебаниями.

Нижний Амур и Сахалин, с одной стороны, Хоккайдо и Южные Курилы – с другой, 12 тыс. л.н. стали географически разъединенными территориями. Сахалин вплоть до 8 тыс. л.н. еще оставался полуостровом, а Хоккайдо и Южные Курилы сделались островами. Однако в истории и культуре населявших их племен есть много общего, поэтому взаимные сравнения здесь, несомненно, уместны.

Граница между ареалами нижнеамурской по происхождению осиповской культуры листовидных клин-ков-бифасов и островной культуры черешковых острий типа Тачикава (рис. 2) проходила на стыке северной и южной географических зон Сахалина. Полагаем, что осиповская керамика на Северном Сахалине пока не известна, потому что на памятниках соответствующего периода здесь еще не велись раскопки широкой площадью. Указанные культуры составляли две соседствующие области: амуро-сахалинскую и сахалино-хоккайдскую. Контактная зона в средней части Сахалина разграничивала континентальный и островной миры переходного от палеолита к неолиту периода. Первый был традиционно связан с эксплуатацией ресурсов р. Амура и других крупных рек (Поронай, Тымь и др.). В этот район мигрировали группы, спускавшиеся к морю вдоль Амура и оседавшие в близком им по типу ландшафте севера Сахалина. Здесь не могло не быть известных на нижнем Амуре осиповских технологий. Приамурье и Северный Сахалин в осиповское время являлись единой территорией. Островной мир был связан с эксплуатацией ресурсов моря начиная с эпохи голоцена. Несмотря на разъединение территорий проливом, на Южном Сахалине сохранялась традиция черешковых острий. Географически выделяются переходная и собственно островная зоны, что накладывает отпечаток на палеоэкономические и историко-культурные процессы, о чем пойдет речь далее.

Нижняя граница переходного периода на рассматриваемой территории определяется в соответствии с датами ранней керамики в соседних с Сахалином регионах – на севере о-ва Хонсю, юге Хоккайдо и нижнем Амуре – в интервале 13–12 тыс. л.н. К данному интер- валу сейчас можно с некоторой долей условности отнести рубеж между финальным палеолитом и переходным периодом или начальным неолитом на Сахалине. Это в основном согласуется с региональной хронологией неолита в островном мире дальневосточных морей на границе Восточной и Северной Азии, а также с современными представлениями о возрасте черешковых острий типа Тачикава на Хоккайдо и Сахалине и листовидных острий осиповской культуры на нижнем Амуре и Северном Сахалине. Данный хронологический рубеж близок верхней дате памятника Сокол – 11,8 тыс. л.н. (определена по гидратации обсидиана) [Голубев, Лавров, 1988, с. 46], а также датам восточно-сахалинских пещерных и горных стоянок (см. табл. 1).

Наиболее изученными памятниками переходного периода на Сахалине следует признать палеолитическое поселение Огоньки-5 (горизонт 1) и стоянку Сокол (часть материалов) [Василевский, 2008]. Предположительно к 10–9 тыс. л.н., т.е. к финалу переходного периода, относятся Имчин-1 [Васильевский, 1973; Голубев, Лавров, 1988], горизонт 1 многослойного поселения Стародубское-3 [Василевский, 1991, 2008], Малый Ручей [Василевский, Грищенко, 2002] и часть материалов пещерных стоянок Среднего Сахалина.

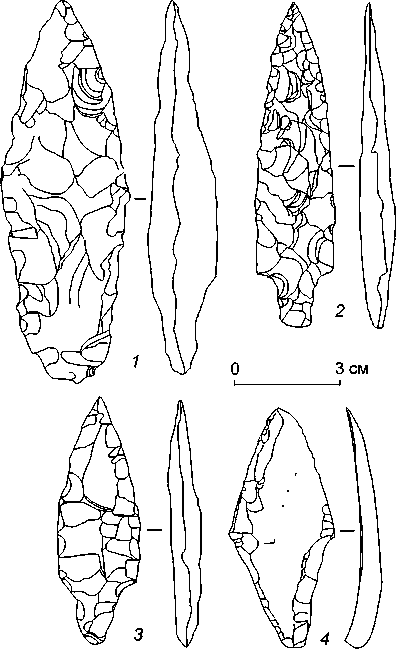

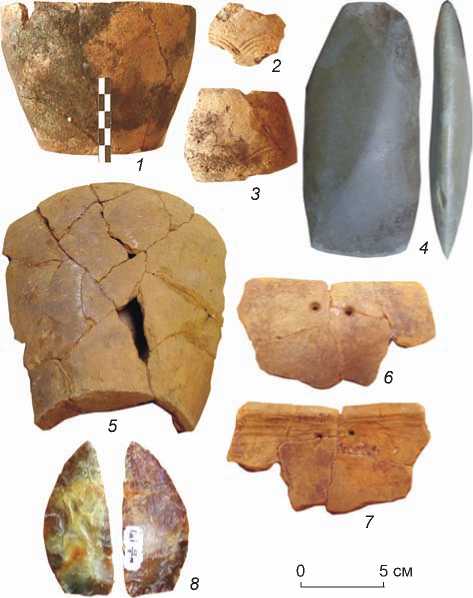

Рис. 2. Листовидный бифас ( 1 ) и черешковые острия ( 2 , 3 ). Переходный этап от палеолита к неолиту, о-в Сахалин.

1 – Ильинск-6; 2 – 4 – Огоньки-5 (горизонт 1).

Памятники переходного периода связаны с горными (Останцевая, Вайдинская-1, пещеры на горах Орёл и Вайда), горно-долинными (Огоньки-5), предгорными (Сокол) и прибрежными (Одопту-2, Имчин-1, Стародубское-3) ландшафтами. В поисках пищи люди совершали длительные перекочевки от труднодоступных гор и верховьев речных долин до морского побережья и лагунных озер. Такой образ жизни диктовался переходным характером хозяйственной системы в условиях глобальных изменений природной среды.

Финал плейстоцена – начало голоцена – время гибели мамонтовой и быстрого распространения на островах новой, современной фауны. Причем последняя проникала на Хоккайдо и Южные Курилы до образо-

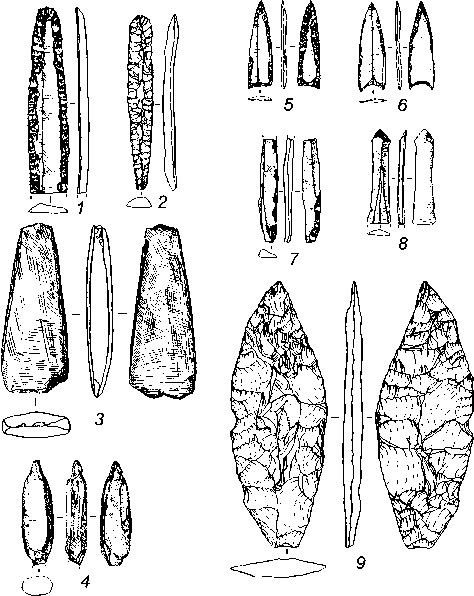

Рис. 3. Каменная индустрия ( 1 – 11 ) и керамика ( 12 – 14 ) раннего неолита, о-в Сахалин.

1 – 4 – Славная-5; 5–9 – Пугачево-1; 10–14 – Славная-4.

3 cм

вания проливов, что подтверждается генетическими исследованиями фаунистических остатков [Matsutashi et al., 1999, 2001]. В русле логики этих событий происходило формирование многопрофильной экономики древних социумов региона. Изменение осваиваемой ими среды влияло на географическое расположение стоянок, состав хозяйственного инвентаря, определяло тип жилищ, направления миграций, питание, ритмы деятельности. Вероятно, в переходный период на Сахалин и Хоккайдо проникали социумы с севера и юга, которые вели преимущественно кочевой или полукочевой образ жизни. Керамика этого периода как будто бы известна на отдельных памятниках, но устойчиво повторяющейся типологически единообразной информации нет – вопрос изучен слабо. Индустрия характеризуется расцветом микропластинчатой техники на основе утилизации конических, микропризма-тических и клиновидных нуклеусов и широким распространением бифасиальной обработки. Последняя представлена значительным количеством бифасов – наконечников, ножей, различных острий. Несомненно, бифасами следует считать и частично шлифованные односторонне выпуклые рубящие орудия треугольной и трапециевидной формы с линзовидным сечением. Индустрия наследует финальнопалеолитической, но в ней есть и указанные новые общие черты, которые разовьются на следующем этапе.

Ранний неолит (IX–VII тыс. до н.э.). Период характеризуется устойчивой тенденцией потепления климата, имевшей глобальный характер. Следствиями этого стали раннеголоценовая трансгрессия, образование пролива Невельского ок. 8 000–7 800 л.н., постепенное формирование современных ландшафтов. Ранненеолитические социумы расселились по всей территории Сахалина. Памятники раннего неолита обнаружены во всех основных ландшафтных зонах – на побережье, в долинах рек, в горах [Василевский, Грищенко, 2002, с. 36–41]. На 2009 г. их известно более 40. На материалах опорных памятников раннего неолита Славная-4, -5, Пугачево-1, Поречье-4, Одопту-2 выделяются две традиции, связанные между собой общей техникой изготовления наконечников стрел из пластин (рис. 3). Первая (более ранняя) представлена на стоянке Славная-5 (юго-восточное побережье острова). Отличительной чертой индустрии является ориентация исключительно на обсидиановое сырье и технику пластинчатого расщепления при отсутствии бифасиальных изделий. К этой же традиции относится стоянка Одопту-2 на северо-восточном побережье. Единственным ее отличием от Славной-5 является минимальная доля обсидиана в инвентаре. Вторая (более поздняя) традиция представлена материалами стоянок Поречье-4, Пугачево-1 и поселения Славная-4 (раскоп 2, слои 4 и 5). Важным маркером индустрии этой традиции, которую один из авторов считает этапной [Грищенко, 2009], является сочетание пластинчатых и бифасильных технологий. Бифасы разнообразных форм и размеров представлены в основном клинками и наконечниками метательных орудий. Мы не исключаем, что отсутствие бифасов на памятниках ранней группы может объясняться и культурными, и функциональными различиями стоянок.

Особую группу составляют изделия из галек – шлифованные каменные стержни и орудия для обработки твердых органических материалов (топоры, тесла, долота, тесловидно-скребловидные орудия). Своеобразным индикатором самобытного развития ранненеолитических социумов на Сахалине является обнаружение оригинальных видов керамики на каждом объекте, при том, что эти объекты объединены в рамках единой традиции изготовления наконечников из пластин. Многообразие в области древнего гончарства можно объяснить волнообразным и дискретным характером миграционных процессов в цепи материк - переходная контактная зона – острова. Радиоуглеродным методом ранний неолит Сахалина датирован периодом 8 780 ± 135 – 7 445 ± 115 л.н.; календарная дата – 8230– 6070 гг. до н.э., или IX–VII тыс. до н.э. (см. табл. 1).

Ранненеолитическая керамика Сахалина (рис. 3, 12 – 14 ) весьма вариабельна. Однако она имеет устойчивое типологическое сходство с керамикой древнейшего дзёмона о-ва Хоккайдо (в т.ч. стоянок Ятиё А и Акацуки) [Китазава Минору, 1999]. Там многообразие и отсутствие единого стандарта в гончарстве раннего неолита наблюдается еще более отчетливо. На одной территории присутствуют различные, в т.ч. разные по происхождению, типы керамики. На одних памятниках керамические комплексы по-прежнему стилистически тяготеют к северу, на других орнаментация и форма сосудов указывают на растущее влияние культурного круга раннего дзёмона. В северной и восточной части о-ва Хоккайдо посуда плоскодонная, обработанная краем раковины, украшенная гребенчатым орнаментом. На западе и юге острова керамика начального и раннего дзёмона характеризуется вариациями остро- и круглодонных сосудов конической формы с широким устьем и пышной орнаментацией всего тулова. Используются разнообразные типы декора (оттиски, налепы), но традиционно главным остается «дзё мон», т.е. веревочный оттиск [Там же].

В VII-VI тыс. до н.э. берега Сангарского пролива (Цугару) между островами Хоккайдо и Хонсю являлись крайней зоной проникновения северных континентальных традиций. Носители материковой по происхождению культуры наконечников на пластинах, пройдя Сахалин и Хоккайдо, пересекли Цугару, но далее на юг о-ва Хонсю не продвинулись. В это время островной мир дальневосточных морей, включая Сахалин, Хоккайдо и Курилы, скорее был частью Северо-Восточной, чем Восточной Азии. Граница, соответственно, проходила по проливу Цугару. Острова Сахалин и Хоккайдо были одновременно и природным, и культурным буфером между континентальным и островным мирами. Миграционные волны с севера ослабевали на северных островах, в VII–VI тыс. до н.э. они не достигали центральной части Японского архипелага. В VI тыс. до н.э. контактная зона вновь сместилась к северу, и культурное размежевание происходило по проливу Лаперуза -естественной границе между островами.

Кульминация голоцена, средний этап неолита ( VI – середина III тыс. до н.э. ). Средний голоцен Сахалина (7 200–4 200 л.н.) отличался самым теплым климатом за последние 10 тыс. лет, средние значения температуры превышали современные на 2–3 °С. Даже при периодических похолоданиях климат не был значительно холоднее современного [Микишин, Гвоздева, 1996]. Хронологически средний этап неолита совпадает с термическим максимумом и кульминацией трансгрессии дзёмон–юракуте в рамках атлантического периода. Начало этого этапа на Сахалине маркируется целым рядом изменений в жизни социумов; ниже перечислены наиболее важные из них.

В раннюю пору развитого неолита (7 000– 6 000 л.н., или VI–V тыс. до н.э.) формировались ареалы локальных культур, имеющих различное происхождение. Отмечена локализация четырех групп памятников этого времени. Наиболее четко прослежена неолитическая культура сони (Кузнецово-3, Садовники-2, Стародубское-3, Славная-4, раскоп 3; см. табл. 1; рис. 4, 1 – 8 ). Параллельно развивались другие локальные культурные традиции, в т.ч. в долине р. Тымь и на северных побережьях. Отмечается, по сути, чересполосное размещение памятников с близкой по возрасту и ареалу керамикой (в той или иной степени оригинальных типов), прежде всего технологически близкой типам сони (рис. 4, 8 ) и Чайво-6 (рис. 4, 9 ). В середине V тыс. до н.э. на севере Сахалина появились имчинская культура с 14С-датами ок. 5 800– 5 650 л.н. (стоянка Имчин-2; см. табл. 1), а также плохо изученная на острове, но широко известная на континенте культура с керамикой белькачинского типа. Эта керамика с характерными заглаженными мокрой рукой или замшей веревочными оттисками обнаружена В.О. Шубиным in situ на двух памятниках – Имчин-2 и Набиль 1 (см. табл. 1). Необходимо отметить слабо изученные стоянки второй половины V тыс. до н.э. в бассейне р. Тымь (Чхарня, Тымь-зона) с 14С-датами ок. 5 500–5 400 л.н. (см. табл. 1); они образуют еще одну устойчивую локальную группу среднего неолита.

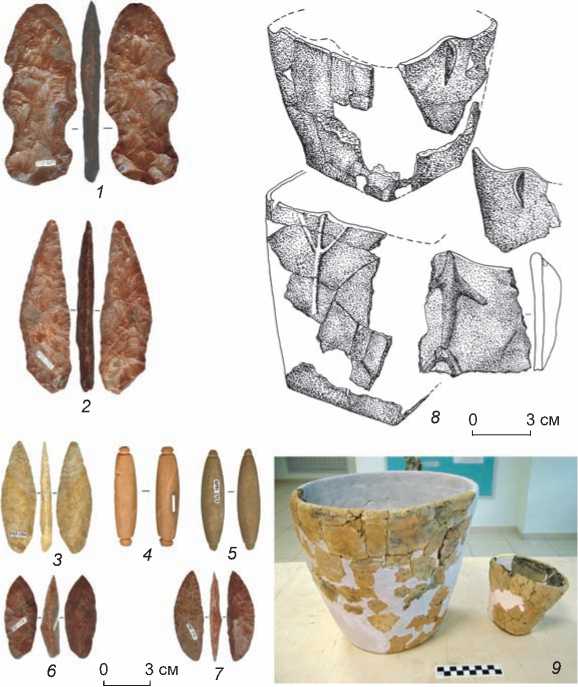

На юге Сахалина в нижнем горизонте поселения Седых-1 (14С-дата ок. 4 200 л.н.; см. табл. 1) найдена архаичная по технологии «ракушечная» керамика типа тунайча* (рис. 5, 1 , 2 , 4 ), которая имеет сходство с ран-

Рис. 4. Каменная индустрия и керамика начальной фазы среднего неолита, о-в Сахалин.

1 – 7 – каменный инвентарь культуры сони, Славная-4; 8 – керамика культуры сони, Садовники-2; 9 – керамика Чайво-6.

5 cм

5 6 78 9

Рис. 5. Ранний средненеолитический комплекс с керамикой типа тунайча с поселения Седых-1, о-в Сахалин.

1 , 2 , 4 – фрагменты керамики; 3 – бифас из халцедона; 5 – 9 – пластинчатые сколы.

ней имчинской. Во-первых, обе изготовлены по рецепту замеса в тесто раковины с моллюском. Во-вторых, и та, и другая плоскодонные и округлые (а не квадратные, как в культуре сони). Наконец, в обеих традициях (нижние слои поселений Имчин-2 и -12, стоянка Седых-1) были одни принципы формовки дна (с поддоном) и характерного венчика (с откосом, срезанным внутрь). Вопрос об ареале нижнеамурской по происхождению ранней имчинской традиции еще предстоит исследовать. Он важен, т.к. отражает существование в эпоху среднего неолита неких историко-культурных общностей в рамках огромного района Восточного Приамурья и о-ва Сахалин.

Уже в VI тыс. до н.э. фиксируется стабилизация прибрежной экономики и соответствующего ей приморского образа жизни. Об этом свидетельствуют археологические источники. В наиболее благоприятных для такой экономики местах -на берегах лагун и проток, в приустьевых участках крупных рек - обнаружены остатки стабильных приморских поселений, состоявших из нескольких жилищ: Имчин-2, Стародубское-3, Садовники-2, Кузнецово-3 и -4, которые датируются в интервале ок. 6 700–4 200 л.н. (календарная дата – VI – середина III тыс. до н.э.; см. табл. 1). Основным типом жилища на Сахалине в развитом неолите стала полуземлянка - углубленная в землю на 0,5– 1,0 м конструкция размерами от 3–5 до 10 м в поперечнике. Система перекрытия держалась на скрепленных между собой опорах, стропилах, вспомогательных лагах и подпорках. На севере Сахалина распространились как круглые в плане землянки, в форме чума, имевшие двойной каркас, так и квадратные жилища. Для памятников южно-сахалинской неолитической культуры сони характерны жилища подчетырехугольной формы с однослойным перекрытием.

В каменной индустрии пластинчатая техника была вытеснена более экономичной и продуктивной отщеповой. На отдельных памятниках отмечается непродолжительный «ренессанс» первой, связанный, скорее всего, с миграцией носителей иных традиций с континента (Седых-1, комплекс с керамикой типа тунайча) (рис. 5). Сохранилась традици- онная форма рубящих орудий, изготовленных методом частичной шлифовки на основе базовых моделей топоров - бифасов и унифасов. Изменился состав орудийного набора: исчезли резцы (и техника резцового скола; исключение составляют орудия из нижнего слоя Седых-1), их заменили резчики с кромкой, приост-ренной ретушью. Широко представлены двусторонне ретушированные орудия; преобладают рукояточные ножи, заменившие ножевидные пластины. Получили распространение шлифованные стержни, выполнявшие различные функции, и калибраторы для шлифовки древков и рукояток. Индустрии развитого неолита были ориентированы на местное сырье: кремнистые аргиллиты и алевролиты, сланец, андезитобазальты, яшму, халцедон, кварц. Обсидиановый обмен, возможно, продолжался (найдены обсидиановая крошка и орудия из обсидиана), однако уже не играл ведущей роли. Переориентация на местное сырье связана, во-первых, с деградацией техники пластин и микропластин; во-вторых, с господством мигрировавших северных социумов, не участвовавших в обсидиановом обмене, т.к. источники обсидиана всех культур Сахалина располагались на о-ве Хоккайдо [Reexamination…, 1992; Kimura Hideaki, 1998; Kuzmin, Glascock, Sato, 2002].

Уровень развития культур среднего неолита был высок – достаточно упомянуть каботажное мореплавание и морской промысел (сони), а также успехи каменной индустрии. Однако в гончарстве начального этапа сохранялись чрезвычайно примитивные технологические традиции: грубая формовка, низкотемпературный обжиг, органические примеси. В отличие от раннего неолита, отмечается массовое изготовление плоскодонных сосудов вместимостью не более 2,5–3,0 л. На севере Сахалина наблюдается довольно скупая орнаментация керамики гребенчатым штампом, на юге – лепной декор. Примерно на рубеже VI– V тыс. до н.э. произошла резкая смена гончарных традиций, что объясняется массовой миграцией населения на остров из районов нижнего Амура. Четырехугольный контейнер типа сони был вытеснен стандартным плоскодонным сосудом типа тунайча-имчин; южная по происхождению рецептура керамического теста с примесью растительных волокон, характерная для керамики культуры сони, – «ракушечной».

Поздний этап неолита (вторая половина III– II тыс. до н.э.). В позднем неолите, так же как на предшествующем этапе, происходило дальнейшее распространение и развитие приамурских неолитических традиций на всей территории Сахалина [Василевский, 2008]. Они четко проявляются в сходстве поздней керамики Имчин-12 и -2 с «ракушечной» орельского и малогаванского типов [Шевкомуд, 2004], а также усматриваются в общности происхождения поздненеолитического седыхинского комплекса (рис. 6; 7), горинского и удыльского гончарства. Можно уверенно говорить о том, что в условиях похолодания климата на рубеже атлантического и суббореального периодов голоцена (4 300–4 200 л.н.) на Сахалине расселились социумы, мигрировавшие из района нижнего Амура; именно они принесли с собой вознесеновские традиции «ракушечной» керамики. Согласно имеющимся

5 cм

Рис. 6. Фрагмент венчика сосуда, украшенный спиралевидным орнаментом, выполненным в виде фризовой барельефной композиции, с поселения Седых-1, о-в Сахалин.

Рис. 7. Артефакты из поздненеолитического комплекса поселения Седых-1. Седыхинская культура, III тыс. до н.э.

1–3 – «ракушечная» керамика с орнаментом, нанесенным краем раковины; 4 – шлифованное тесло; 5–7 – керамика с примесью толченого песка, без орнамента, со следами обработки на внутренней поверхности; 8 – ретушированный нож из халцедона.

данным, поздний неолит Сахалина датирован радиоуглеродным методом ок. 4 200–2 800 л.н. (календарная дата – 3400–1000 гг. до н.э., т.е. вторая половина III – II тыс. до н.э.) (см. табл. 1).

Нижний Амур и Сахалин в поздненеолитический период представляли собой единую огромную область распространения прибрежных культур на границе Восточной и Северо-Восточной Азии. Для них характерны совершенно иные, нежели в дзёмоне Японии, принципы гончарства: примесь в тесте толченой раковины с моллюском, а не растительных волокон или песка; орнаментация гребенчатым штампом, а не лепными фризами и шнуром, и др. В меньшей степени различия проявляются в принципах устройства жилищ и технологии каменной индустрии. Круглые в плане дома дзёмона были практически наземными, лишь слегка заглублялись. Они имели один ярус обвязки. Имчинские жилища – овальные, четырехугольные или круглые в плане полуземлянки, многие из них с двойными стенами. По-разному обустраивался очаг: в дзёмоне - с ограждением, в сахалинских культурах – ямный без камней. Эти различия можно объяснить и климатическими особенностями северной зоны, и исходно разными традициями. Полная шлифовка рубящих орудий распространилась на Сахалине только на рубеже неолита и эпохи палеометалла. На Хоккайдо она широко применялась уже в раннем дзёмоне. Основная отрасль экономики эпохи неолита во всем северном прибрежном регионе Восточной Азии была одинакова - прибрежное и речное рыболовство, ориентированное на все до ступные промыслу тех лет виды рыб, от лососей до трески и палтуса, добываемых круглогодично. Отдельно стоит важный вопрос о зверобойном промысле в островном мире дальневосточных морей. Он, несомненно, играл свою роль в хозяйстве с эпохи неолита, но на Сахалине и Курилах эта проблема пока еще изучена неглубоко. Естественным дополнением являлись охота на зверя и птицу, а также прибрежное и лесное собирательство.

Курильские острова

Археология Курильских островов отличается многообразием стоянок и яркой индивидуальностью находок. Это обусловлено, с одной стороны, богатством природного окружения человека на архипелаге, а с другой - многократным столкновением на многовековом пути по островам самых различных по происхождению культур. Сахалин был своеобразным мостом, через который проходили транзитом на о-в Хоккайдо и далее на Южные и Малые Курилы животные, а вслед за ними и люди. Homo sapiens sapiens, по современным представлениям, проник на Южные Курилы через Сахалин и Хоккайдо в позднем палеолите, ок. 20 тыс. л.н., т.к. Кунашир, Итуруп и Шикотан были частью Сахалино-Хоккайдского п-ова. Подтверждением древнейших связей между Камчаткой и Хоккайдо является широко известная, легко фиксируемая простым сравнением индустрий близость культур Приморья, Сахалина, Хоккайдо и Камчатки в финале палеолита, 15 000–11 000 л.н. Однако на Курилах палеолитические стоянки еще не найдены.

Памятники эпохи неолита на Курильских островах находят прямые аналогии в синхронных поселениях культуры дзёмон в северо-восточной части Хоккайдо. Активные миграции неолитического населения на острова начались в оптимуме голоцена, наиболее теплом отрезке послеледникового времени, датируемом в рамках 8 000–5 500 л.н., когда на Хоккайдо и Южных Курилах преобладали широколиственные и хвойно-широколиственные леса [Короткий и др., 1999; Razjigaeva et al., 2002; Кузьмин, 2005, с. 51–53; Разжигаева, Ганзей, 2006, с. 60–77]. Жители островного мира в эпоху неолита жили за счет рыболовства, морского и лесного собирательства, охоты на птицу и морского зверя.

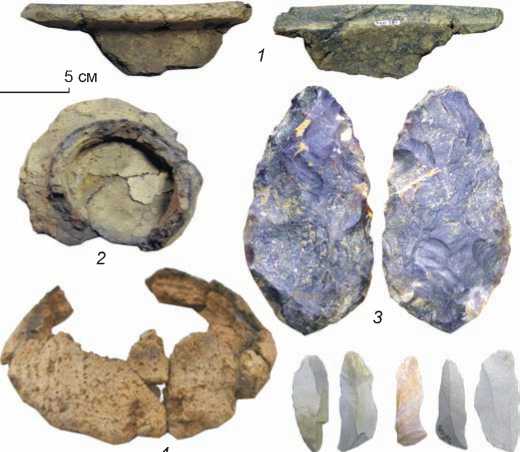

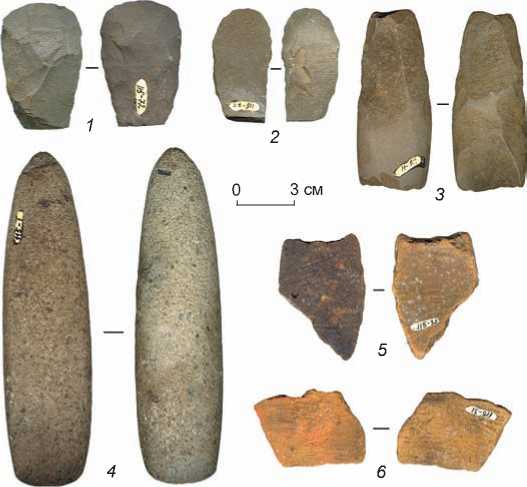

Самые древние археологические стоянки на Курилах археологи относят к ранненеолитической эпохе (VII–VI тыс. до н.э.), а самые древние поселения с жилищами - к рубежу раннего и среднего неолита (V–IV тыс. до н. э.). Среди них Янкито (рис. 8), Китовое и Куйбышево на о-ве Итуруп, Серноводское у оз. Пе счаного на о-ве Кунашир, коллекции с которых хранятся в Сахалинском областном краеведческом музее и музее археологии Сахалинского государственного университета . Самая древняя керамика с орнаментом типа «шеврон» обнаружена на нескольких памятниках о-ва Итуруп. Наиболее интересны находки на стоянке Янкито у с. Китовое, позднее интерпретированные Хидеаки Кимурой как артефакты раннего дзёмона [Kimura Hideaki, 1999]. Радиоуглеродный возраст памятника ок. 7 тыс. лет (см. табл. 2). Это хронологически соответствует раннему дзёмону Хоккайдо, началу среднего неолита Сахалина, Приамурья и Приморья. На стоянке Куйбышево известны изделия, схожие с микропластинками (их могли использовать как вкладыши в составные орудия из кости), а также орудия на пластинчатых отщепах. Морфологически они напоминают ранненеолитические изделия [Васильевский, 1973]. На поселении Серноводское найдена керамика, характерная для среднего дзёмона о-ва Хоккайдо, – сосуды цилиндрической формы (предположительный возраст ок. 5 тыс. лет). Они украшены оттиском толстого шнура, прокат которого по поверхности сосуда создает узор, напоминающий циновку, сплетенную из веревки, по-японски «дзё». Коллекция хранится в Южно-Курильском краеведческом музее. Средний неолит на Курилах мы датируем в интервале 7 000–4 200 л.н. (см. табл. 2), т.е. в тех же хро-

Рис. 8. Каменный инвентарь ( 1–4 ) и керамика ( 5 , 6 ) со стоянки Янкито, о-в Итуруп.

0 3 cм

Рис. 9. Керамический сосуд, окрашенный охрой, из поздненеолитического могильника на Куйбышевском озере, о-в Итуруп. Сборы М.М. Прокофьева

нологических рамках, что и на Сахалине (см. табл. 1). Ранненеолитические стоянки с комплексами пластинчатого расщепления и соответствующие 14С-даты ранее 7 000 л.н. на Курильских островах пока не известны в силу недостаточной изученности региона.

Поздний неолит (III–II тыс. до н.э.) наиболее полно представлен на многослойных поселениях залива Касатка, оз. Танкового (Куйбышевское) (о-в Итуруп); р. Серноводской, оз. Лагунного (о-в Кунашир). Большинство из них располагается на средневысотных морских террасах, культурные слои разделены прослойками вулканического пепла. Для этих поселений характерны толстостенные плоскодонные сосуды, изготовленные из теста с примесью органических веществ. Керамика украшалась пышными композициями из веревочных оттисков, лепных украшений, в т.ч. валиков, шишечек, фигур, мысовидных выступов на кромке венчика и т.д. (рис. 9). Каменная индустрия полностью повторяет технологические схемы культур позднего неолита Тихоокеанского региона. Типичные для неолита орудия – ножи с пропеллеровидным сечением, в т.ч. с шейкой-перехватом у круглого основания («кнопчатые» ножи по определению М.В. Воробьёва [1958] и А.П. Окладникова [1967]), круглые скребки, наконечники копий, дротиков и стрел, сверла и проколки – изготовлены из пластинчатых отщепов методами скола и двусторонней ретуши. Встречаются рубящие орудия – хорошо шлифованные топоры, тесла, долота. Используемое сырье – обсидиан, яшма, кремень, сланец, андезиты.

Не до конца ясно, насколько корректно применять понятие «неолит» к памятникам I тыс. до н.э. на Курильских островах, т.к. в это время по всей Евразии были широко распространены культуры раннего железного века (палеометалла). Вопрос дискуссионный и ввиду слабой изученности археологии Курил открытый. В последние годы на центральных островах Курильской гряды найден и предварительно исследован ряд памятников, имеющих 14С-даты в интервале 2 300–1 700 л.н. [Fitzhugh et al., 2002]: в бухтах Айну на о-ве Матуа, Броутона на о-ве Симушир, Песчаной на о-ве Чирпой; в устье р. Кама и бухте Алеутка на о-ве Уруп (см. табл. 2). Авторы раскопок связывают их с эпидзёмоном; возможно, часть стоянок относится к финальному дзёмону [Ibid.]. Археологические объекты этих эпох, датированные ок. 2 500–1 700 л.н., изучены и на самом юге Курил (Бухта Дельфин на о-ве Шикотан; Алехино на о-ве Кунашир; Озеро Танковое, Малая Куйбышевка, Оля-1 на о-ве Итуруп) [Василевский и др., 2003]. Памятники эпидзёмона очень широко представлены на всех Курильских островах, так же как и на Хоккайдо и на крайнем юге Сахалина. С одной стороны, их как будто бы логично относить к финалу эпохи камня, но с другой – в это время первый металл был известен и на Сахалине, и на Хоккайдо, и в северной части Охотоморского региона, не говоря уже об о-ве Хонсю, где распространилась культура раннего железа. На рубеже веков металл должен был появиться и на островах Курильской гряды, но пока вопрос остается открытым.

Заключение

Суммируя сказанное, считаем необходимым повторить некоторые очень важные позиции по теме статьи. Они касаются подвижной контактной зоны и основных тенденций неолита островного мира дальневосточных морей [Василевский, 2008]. В контактной зоне существовали разные по происхождению социумы. Здесь происходило активное взаимодействие (в т.ч. неизбежные столкновения) мигрировавших этносов Северной и Восточной Азии, континента и островов. В палеолите и начальном неолите эта зона неоднократно смещалась по линии север – юг от устья Амура до р. Исикари (о-в Хоккайдо) и даже южнее, до пролива Цугару. В раннем и среднем неолите граница контакта сдвинулась к северу и установилась на современных географических рубежах. Ее подвижно сть в прошлом определялась изменениями среды, вызывавшими меридиональные смещения ландшафтных зон.

В сартанское время контактная зона проходила по проливу Цугару или южнее. В раннем голоцене она смещалась на о-в Хоккайдо к долине р. Исикари, ок. 7 000 л.н. (начальный этап развития культуры сони, VI тыс. до н.э.) – к проливу Лаперуза и на южную часть Сахалина. В неолитическую эпоху на Сахалине расселялись нижнеамурские племена и формировался культурный рубеж по проливу Лаперуза. Существенная для позднего палеолита и сохранявшаяся в раннем неолите близость культур Сахалина, севера и востока Хоккайдо и, видимо, Южных Курил ок. 7 000 л.н., или в конце VII–VI тыс. до н.э., обрывается в связи с принципиальным изменением историко-культурного сценария.

Основной тенденцией неолита стало заселение Сахалина социумами, мигрировавшими вдоль берегов Амура и традиционно оседавшими в привычных условиях приозерных и лагунных ландшафтов острова. Их продвижению на юг препятствовали племена историкокультурной общности дзёмон, северный ареал которой сформировался в географических границах Хоккайдо и Курильского архипелага не позднее VI тыс. до н.э. К этому времени северные по происхождению традиции культуры наконечников на пластинах, характерные для раннего неолита о-ва Хоккайдо, там не сохранились. Крупный естественный рубеж – пролив Лаперуза – четко обозначил географическую границу культурного размежевания в средненеолитическую эпоху. Вплоть до финальной стадии позднего неолита (3 000– 2 900 л.н.) он являлся своеобразной преградой, разделявшей крупнейшие историко-культурные области севера Восточной Азии - вознесеновскую и дзёмонскую, амуро-сахалинскую и хоккайдскую. Резкие колебания климата на рубеже суббореала и субатлантики обусловили миграции из области финального дзёмона - раннего эпидзёмона. Если на Сахалине, располагавшемся в зоне перехода от материковой к островной суше, историко-культурная обстановка в переходный от неолита к эпохе палеометалла период и позже была довольно сложной, то на Курилах культура последовательно развивалась в русле традиций северного ареала общности дзёмон вплоть до раннесредневековой сахалинской, материковой по истокам, миграции на острова, с которой связана охотская культура.