Периодизация срубной культуры Западного Оренбуржья по археологическим и естественнонаучным данным

Автор: Купцова Л.В., Моргунова Н.Л., Салугина Н.П., Хохлова О.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема периодизации срубной культуры на территории Оренбургского Предуралья. Впервые в истории исследования этой культуры для решения данного вопроса был применен комплексный подход. По морфологическому строению и вещественному составу погребенных почв устанавливалась очередность сооружения курганов на могильнике, т.е. определялись относительно более ранние и более поздние насыпи в пределах одного курганного поля. Было выявлено, что палеопочвы под наиболее ранними курганами характеризуются аридными признаками, а под наиболее поздними - гумидными. Палеопочвенные исследования сопровождались радиоуглеродным датированием и технико-технологическим анализом керамики. После изучения ряда некрополей полученные данные по разновременным курганам каждого памятника были сопоставлены между собой. В результате определено, что погребальные комплексы, характеризующиеся схожими свойствами почв, имеют общие черты обряда и инвентаря, а также близкие радиоуглеродные даты. Технико-технологический анализ керамики по методике А.А. Бобринского показал, что посуда из погребений под относительно ранними насыпями того или иного могильника демонстрирует в технологическом плане более однородные признаки на всех ступенях гончарного производства, в сравнительно поздних комплексах они разнообразнее. На основании данных археологии, палеопочвенных исследований, радиоуглеродного датирования, технико-технологического анализа керамики в истории срубной культуры региона выделены три хронологических этапа.

Поздний бронзовый век, срубная культура, оренбургское предуралье, погребальный комплекс, комплексный метод, хронология, периодизация

Короткий адрес: https://sciup.org/145145845

IDR: 145145845 | УДК: 902.6 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.100-107

Текст научной статьи Периодизация срубной культуры Западного Оренбуржья по археологическим и естественнонаучным данным

В настоящее время вопрос о периодизации срубной культуры остается дискуссионным. В различных регионах исследователями выделялось от двух до четырех этапов [Качалова, 1985, с. 33–36; Горбунов, Морозов, 1985, с. 98–102; Васильев, Кузьмина, Семенова, 1985, с. 65–81; Синюк, Погорелов, 1985, с. 134–138; Семенова, 2000, с. 161–178; Отрощенко, 2003, с. 76–84; Васильев, 2010, с. 68–73]. При членении срубной культуры в Волго-Уралье в связи с отсутствием достаточного количества стратиграфических данных археологи опирались в основном на типологический метод. Поэтому в созданных ими периодизационных схемах наблюдается размытость признаков выделяемых этапов [Васильев, Кузьмина, Семенова, 1985, с. 64–65, 75–79; Семенова, 2000, с. 161–165, 171–172, 177–178; Васильев, 2010, с. 72].

Западное Оренбуржье является северо-восточной периферией Волго-Уральского региона. Здесь выделение этапов развития срубной культуры также затруднено тем, что определение хронологической позиции погребальных памятников по стратиграфическим данным не представляется возможным. Насыпи практически всех курганов совершались над уже существовавшими грунтовыми могилами. Факты прорезания одного погребения другим зафиксированы в единичных случаях. При этом применение типологического метода для решения данного вопроса в известной степени затруднено, т.к. на протяжении всего периода существования срубной культуры погребальный обряд демонстрирует схожие признаки; керамические сосуды из захоронений близки по форме и орнаментации, металлические изделия почти всегда однотипны. По указанным причинам для определения более четкой хронологической позиции того или иного кургана помимо методов археологии впервые в истории изучения памятников срубной культуры на территории Оренбургского Предуралья были использованы результаты радиоуглеродного датирования, палеопочвенных исследований, техникотехнологического анализа керамики.

Объекты исследования и обсуждение результатов

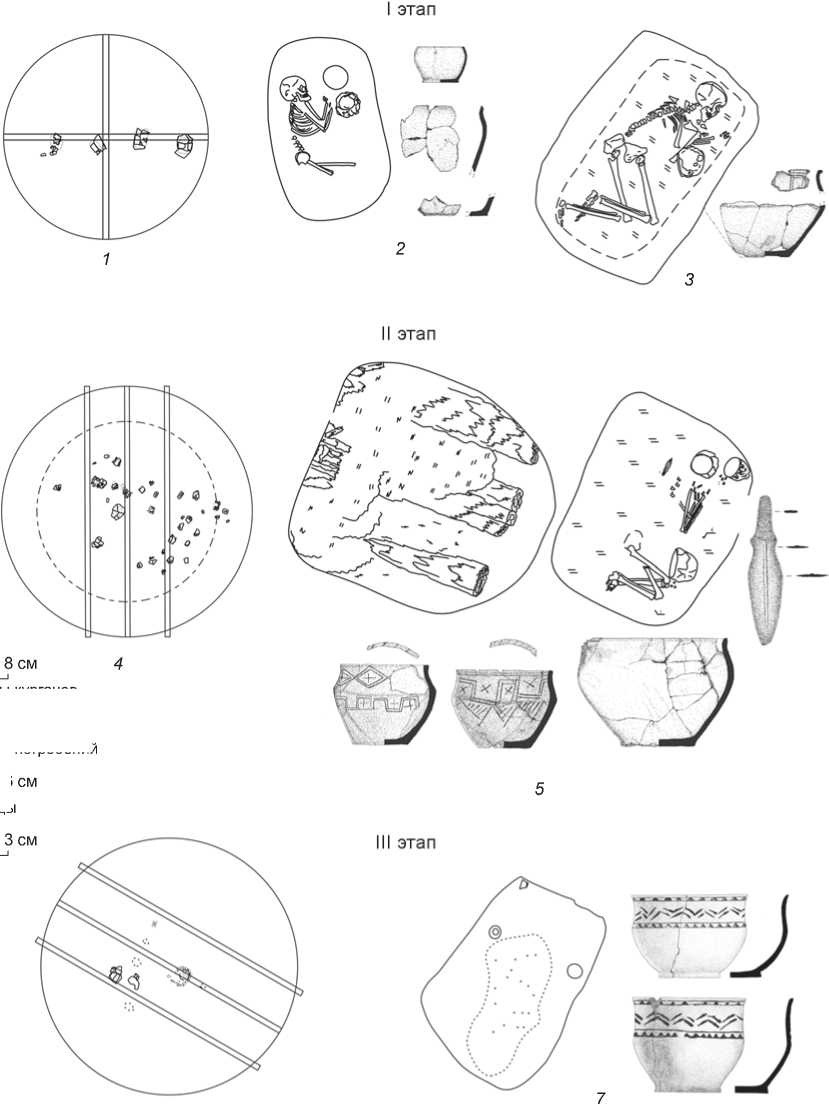

Естественно-научные методы были использованы при изучении Скворцовского, Лабазовского, Боголю- бовского, V Мустаевского, II Плешановского, Уран-башского курганных могильников (далее КМ). Весь комплекс исследований (анализ палеопочв, техникотехнологический анализ керамики, радиоуглеродное датирование) проведен на трех из них: Скворцовском, Лабазовском и Боголюбовском. На II Плешановском проведены технико-технологический анализ керамики и радиоуглеродное датирование, на V Мустаев-ском – палеопочвенные исследования, на Уранбаш-ском – технико-технологический анализ керамики. Все полученные по каждому памятнику результаты опубликованы [Хохлова, Хохлов, 2005, с. 50–60; Моргунова, Гольева, Евгеньев и др., 2009, с. 40, 42–52, 63–73; Моргунова, Гольева, Дегтярева и др., 2010, с. 76, 79–98, 119–141; Крюкова и др., 2012; Салугина, 2012; Мухаметдинов, 2012; Боголюбовский курганный могильник…, 2014, с. 99–102, 103–115, 131–159]. В данной работе они впервые рассмотрены в совокупности. Комплексный подход позволил выделить три этапа в развитии срубной культуры Западного Оренбуржья (см. рисунок).

Погребальные комплексы I этапа. Для всех характерны небольшое количе ство захоронений в кургане (не более де сяти), могильные ямы подпрямоугольной формы, ориентировка погребенных на СВ или С. Ямы преимущественно средних размеров (0,7–1,5 м²), но есть и большие (2,0–3,4 м²). Редко встречаются погребальные камеры овальных очертаний, ориентировка погребенных на З или СЗ, вторичные захоронения. Иногда в могилах фиксируется органическая подстилка. Общим для захоронений I этапа является малочисленность инвентаря, который в основном представлен керамической посудой: неор-наментированными банками, горшками с перегибом профиля в середине, а также плавно профилированными. В единичных случаях в погребениях обнаружены кости животных. Если над могилами встречаются перекрытия, то они либо каменные, либо деревянные.

В настоящее время в историографии срубной культуры традиционно признается, что все обозначенные нами для I этапа отличительные черты присущи погребальным комплексам ее развитой (или классической) стадии, памятники же периода становления культуры характеризуются более сложным набором признаков и наличием разнообразного инвентаря [Семенова, 2000, с. 161–171; Васильев, 2010, с. 68–70]. Однако данный подход к периодизации срубных древностей не всегда справедлив [Купцова, 2015].

Погребальные комплексы I–III этапов срубной культуры в Западном Оренбуржье.

1 – планиграфия кург. 12 Боголюбовского КМ; 2 – Скворцовский КМ, 4/4; 3 – Скворцовский КМ, 4/10; 4 – планиграфия кург. 1 Бого-любовского КМ; 5 – Скворцовский КМ, 3/20; 6 – планиграфия кург. 10 Боголюбовского КМ; 7 – Боголюбовский КМ, 10/5.

Планы курганов

0 25 cм

Планы погребений

06 Сосуды

Нож

Основные черты погребального обряда I этапа срубной культуры Оренбуржья находят отчетливые параллели в предшествовавших по сткатакомбных культурных традициях и в меньшей степени в культурах синташтинско-потаповского круга [Васильев, Куз- нецов, Семенова, 1995, с. 22; Мимоход, 2013, с. 336]. От первых унаследованы такие признаки погребального обряда, как захоронение покойных в ямах подпрямоугольной или овальной формы в скорченном положении на левом боку, головой на С, СВ, В, мало- численность инвентаря. Эти признаки характерны для лолинской и волго-донской бабинской культур [Мимоход, 2013, с. 27, 33, 56; 2014, с. 102, 103, 109]. С посткатакомбными традициями связано и помещение в погребения неорнаментированных плоскодонных баночных сосудов с закрытым и открытым горлом. Банки характерны для всех посткатакомбных культурных образований. Именно в этой среде началось серийное производство неорнаментированных баночных сосудов, в более позднее время широко представленных в срубных керамических коллекциях [Мимоход, 2013, с. 62; 2014, с. 110]. Особенно следует подчеркнуть, что указанные признаки погребального обряда, унаследованные от посткатакомбного населения, и на первом, и на последующих этапах существования срубной культуры являются доминирующими, определяющими ее облик. Баночные сосуды представляют одну из наиболее массовых категорий посуды [Мочалов, 2008, с. 180–181].

В курганах I этапа проявляются также признаки т.н. культур колесничного круга (синташтинской и потаповской). К ним можно отнести сооружение в некоторых случаях обширных и глубоких могильных ям, применение органических подстилок [Васильев, Кузнецов, Семенова, 1995, с. 5, 11, 12]. C наследием этих культур связано распространение горшков с перегибом профиля в верхней трети и плавно профилированных [Ткачев, Хаванский, 2006, с. 27; Мочалов, 2008, с. 130–132].

Технологический анализ посуды из погребальных комплексов свидетельствует о большей однородности навыков ее изготовления на I этапе по сравнению с более поздними. Так, в керамике из кург. 4 Скворцовско-го КМ и кург. 12 Боголюбовского КМ зафиксировано преобладание в качестве исходного сырья илистых глин, в которые добавлялись шамот и органический раствор. В кург. 3 Уранбашского КМ формовочные массы всех сосудов составлены по рецепту глина + шамот + органический раствор.

Для I этапа срубной культуры Западного Оренбуржья по материалам двух памятников получены близкие радиоуглеродные даты (см. таблицу ). Они смыкаются с датами заключительного этапа существования финальных образований среднего бронзового века: лолинской и волго-донской бабинской культур (криволукской культурной группы) [Мимоход, 2011, с. 29, 32]. Также близкими оказываются некоторые радиоуглеродные даты потаповской [Кузнецов, Мочалов, 2012, с. 53] и синташтинской [Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 2005, с. 97–98] культур.

Калиброванные даты курганов I этапа укладываются в интервал XXI–XVIII вв. до н.э., предположительно затрагивая несколько веков, что в реальности маловероятно. Проясняет ситуацию анализ палеопочв и климата в указанный период. Все курганы

I этапа были возведены в засушливых климатических условиях, перед наступлением более благоприятного гумидного периода, с которым соотносятся более поздние этапы развития срубной культуры. Это согласуется с имеющимися данными по климату конца III – начала II тыс. до н.э., когда природные условия характеризовались резкой аридизацией [Демкин и др., 2009, с. 181]. Можно предположить, что курганы I этапа срубной культуры в Западном Оренбуржье были сформированы в т.н. поворотной точке изменения климата, т.е. когда менялось направление эволюции почв [Хохлова, 2006, с. 107], в данном случае от аридного периода к гумидному. Реконструируя природные условия начала позднего бронзового века, почвоведы установили, что смягчение климата началось не ранее XVIII в. до н.э. [Демкин и др., 2009, с. 181]. Поэтому, вероятно, «поворотная точка» относится к середине – концу XIX в. до н.э., т.к. до следующего этапа должно было пройти определенное время, чтобы успели сформироваться свойства почв, позволяющие различать курганы указанного и последующих периодов. Эта дата (XIX в. до н.э.) вписывается в интервал, предложенный рядом авторов в качестве хронологических рамок срубной культуры [Черных, 2007, с. 86; Моло-дин, Епимахов, Марченко, 2014, с. 142, 145]. Вероятно, возникновение самых ранних памятников этой культуры приходится на время поздних этапов существования посткатакомбных, синташтинских и потаповских древностей.

Погребальные комплексы II этапа. Прежде всего следует отметить распространение многомогильных курганов (иногда под одной насыпью более 30 захоронений). Чаще, чем на памятниках I этапа, встречаются погребальные камеры крупных размеров, располагавшиеся в центре кургана и перекрывавшиеся либо мощными деревянными накатами, либо каменными плитами. В больших по площади погребениях зафиксированы такие дополнительные элементы, как органические подстилки и покрывала, посыпка охрой. Новым в погребальном обряде срубной культуры на II этапе является и то, что в некоторых случаях под одной насыпью встречаются каменные, деревянные, каменно-деревянные перекрытия. Фиксируются периферийные погребения, совершенные по обряду кремации. В некоторых курганах встречаются парные захоронения (лицом к лицу), что связано с влиянием алакульской погребальной обрядности [Рафикова, 2008, с. 6, 11].

Типологический ряд керамической посуды шире, чем на I этапе, в т.ч. за счет включения алакульско-го компонента. Разнообразнее и погребальный инвентарь, который помимо керамических со судов представлен украшениями, инсигниями власти, орудиями труда, в единичных случаях – деревянной посудой.

Радиоуглеродные даты погребальных памятников срубной культуры Западного Оренбуржья

|

Погребальный комплекс |

Материал |

14С-дата л.н. |

Калиброванная дата, гг. до н.э. |

Шифр лаборатории |

|

|

1σ |

2σ |

||||

|

Cкворцовский КМ, 4/8 |

Кость человека |

I этап 3 550 ± 90 |

2020–1750 |

2140–1660 |

Le-8585 |

|

Боголюбовский КМ, 12/1 |

То же |

3 544 ± 80 |

1980–1760 |

2060–1680 |

Spb-680 |

|

Лабазовский КМ, 1/3 |

Дерево |

II этап 3 480 ± 60 |

1880–1730 |

1950–1620 |

Le-7681 |

|

То же |

» |

3 400 ± 80 |

1815–1608 |

1873–1565 |

ИГАН-3354 |

|

Лабазовский КМ, 1/2 |

» |

3 530 ± 50 |

1849–1865 |

1928–1773 |

ИГАН-3356 |

|

Лабазовский КМ, 2/2 |

» |

3 340 ± 60 |

1690–1320 |

1770–1490 |

Le-7682 |

|

То же |

Кость человека |

3 490 ± 100 |

1940–1680 |

2150–1500 |

Le-7685 |

|

» |

Дерево |

3 710 ± 70 |

2019–1994 |

2202–1981 |

ИГАН-3355 |

|

Скворцовский КМ, 3/20 |

» |

3 450 ± 75 |

1890–1680 |

1950–1600 |

Le-8587 |

|

То же |

Кость человека |

3 680 ± 100 |

2210–1920 |

2450–1750 |

Le-8581 |

|

Скворцовский КМ, 3/19 |

Кость животного |

3 460 ± 40 |

1880–1730 |

1890–1680 |

Ki-16263 |

|

Cкворцовский КМ, 3/5 |

Кость человека |

3 480 ± 160 |

2030–1610 |

2300–1400 |

Le-8584 |

|

Скворцовский КМ, 3/30 |

Кость животного |

3 400 ± 40 |

1750–1620 |

1780–1600 |

Ki-16265 |

|

Cкворцовский КМ, 3/25 |

То же |

3 210 ± 70 |

1530–1400 |

1690–1310 |

Ki-16267 |

|

Боголюбовский КМ, 1/5 |

Нагар на сосуде |

3 450 ± 150 |

1950–1600 |

2200–1400 |

Spb-576 |

|

То же |

Дерево |

3 400 ± 70 |

1780–1610 |

1890–1520 |

Spb-575 |

|

Боголюбовский КМ, 1/20 |

» |

3 300 ± 80 |

1690–1490 |

1770–1410 |

Spb-577 |

|

Боголюбовский КМ, 1/31 |

Кость человека |

3 487 ± 100 |

1950–1680 |

2150–1500 |

Spb-681 |

|

Боголюбовский КМ, 2/2 |

То же |

3 432 ± 70 |

1830–1640 |

1920–1600 |

Spb-679 |

|

Боголюбовский КМ, 2/6 |

» |

3 498 ± 100 |

1950–1680 |

2150–1500 |

Spb-685 |

|

Боголюбовский КМ, 3/2 |

» |

3 366 ± 70 |

1750–1600 |

1830–1490 |

Spb-684 |

|

Боголюбовский КМ, 3/4 |

» |

3 360 ± 120 |

1780–1500 |

2000–1400 |

Spb-686 |

|

Боголюбовский КМ, 11/3 |

» |

3 250 ± 150 |

1740–1380 |

1900–1100 |

Spb-683 |

|

II Плешановский КМ, 2/5 |

Дерево |

3 390 ± 30 |

1700–1660 |

1760–1610 |

Le-9897 |

|

Боголюбовский КМ, 13/6 |

Кость человека |

III этап 3 424 ± 100 |

1880–1620 |

1050–1450 |

Spb-682 |

В технологическом плане керамика из курганов II этапа демонстрирует вариабельность. Так, для изготовления посуды отбирались принципиально разные виды исходного сырья: в материалах Скворцовского (кург. 3) и Лабазовского некрополей зафиксированы илы, илистые и природные глины, Боголюбовского (кург. 1–3, 11) – илистые глины и глины, II Плеша-новского – илы и глины, Уранбашского – только природные глины. Разнообразны и составы формовочных масс – от 2 (кург. 2, 4 Уранбашского КМ) до 13 (кург. 3 Скворцовского КМ) рецептов. Такая ситуация свидетельствует о том, что хотя население, оставившее курганы II этапа, и было достаточно однородным в культурном отношении, но сложение этой однородности происходило на основе взаимодействия нескольких коллективов, обладавших различными навыками в изготовлении посуды.

Судя по результатам суммирования радиоуглеродных дат (за исключением тех, которые имеют погрешность более 150 лет), калиброванных с вероятностью в 1σ, памятники срубной культуры II этапа относятся к концу XIX – XVII в. до н.э. (см. таблицу). Реконструкция палеоклиматических условий показала, что курганы этого этапа были сооружены в период, когда началось смягчение климата с некоторым увеличением увлажненности. По данным исследования палеопочв Нижнего Поволжья, указанная климатическая обстановка была в XVIII–XVI вв. до н.э. [Демкин и др., 2009, с. 181]. Принимая во внимание основной массив радиоуглеродных дат, II этап срубной культуры в Западном Оренбуржье можно датировать XVIII–XVII вв. до н.э.

Таким образом, на втором этапе, по сравнению с первым, культурная ситуация изменилась. Это обусловлено интенсивно проявляющимися в срубной среде традициями, наследуемыми от культур синташ-тинско-потаповского круга. Кроме того, начали активизироваться связи с раннеалакульской культурой. В историографической традиции памятники с указанными характеристиками относят к покровскому этапу срубной культуры [Васильев, Кузьмина, Семенова, 1985, с. 62–75; Семенова, 2000, с. 161–168; Богданов, Халяпин, 2000, с. 44–45].

Говоря о хронологической позиции «покровских» срубных древностей, следует отметить, что существуют две различные точки зрения на соотношение покровских и синташтинско-потаповских памятников. Согласно первой, покровские, синташтинские и потаповские комплексы одновременны, о чем свидетельствуют сходство погребального обряда и некоторых категорий инвентаря, а также ряд совпадающих 14С-дат [Малов, 2001, с. 200–201; Зеленеев, Юдин, 2010, с. 143; Юдин, Матюхин, 2006, с. 67–70]. Вторая точка зрения состоит в том, что покровские памятники в хронологическом отношении следуют за син-таштинско-потаповскими, близость этих комплексов носит не хронологический, а генетический характер [Васильев, Кузнецов, Семенова, 1995, с. 36–37; Кузнецов, Семенова, 2000, с. 130–134].

Вероятно, синташтинским и потаповским древностям синхронны только ранние «памятники покровского типа», по другой терминологии – комплексы позднего этапа доно-волжской абашевской культуры [Припадчев, 2003, с. 53]. Так называемые покровские срубные комплексы появились однозначно позже «колесничных» культурных образований. Об этом свидетельствуют археологические материалы Оренбургского Предуралья, где срубные памятники с «покровскими» чертами относятся уже ко II этапу развития культуры, следуя, таким образом, за памятниками синташтинско-потаповского круга.

Погребальные комплексы III этапа. Наиболее важным признаком этого этапа следует считать появление в срубных комплексах керамики, отражающей традиции кожумбердынского, фёдоровского и западно-алакульского гончарства. Иногда она сочетается с каменными сооружениями в виде ящиков или колец либо с обрядом кремации. Отмечены случаи, когда каменными ящиками или оградами оборудовались погребения, совершенные по обряду трупосожжения, но в них помещались сосуды типично срубного облика. Сочетание каменных ящиков и колец с кремацией свидетельствует об ан-дроновском влиянии в сфере погребального обряда [Кузьмина, 1994, с. 42–43]. Данные признаки на бо- лее ранних этапах существования срубной культуры не проявлялись.

В то же время следует подчеркнуть, что собственно срубные традиции, такие как совершение захоронений по обряду ингумации в ямах подпрямоугольной формы, ориентировка погребенного, уложенного на левом боку, головой на С, СВ, В, являются определяющими и на III этапе. Посуда типично срубного облика бытовала наряду со срубно-андроновскими сосудами. Таким образом, несмотря на значительный инокультурный компонент, говорить о полной смене культурной ситуации в данный период существования срубной культуры не приходится.

В технологическом плане керамика III этапа обнаруживает как сходство, так и различия с посудой предыдущего периода и, как правило, демонстрирует четкие отличия от керамики I этапа. Большая часть посуды из курганов этого времени на Боголюбовском КМ (кург. 10 и 13) изготовлена из ожелезненной глины, тогда как в комплексах I этапа этого же памятника указанное сырье не зафиксировано, а в материалах II этапа представлены сосуды как из илистых, так и из природных глин, но в отличие от III этапа преобладают первые. Состав формовочных масс керамики из погребений III этапа Боголюбовского КМ довольно стандартный: глина, шамот и органический раствор, часто в виде выжимки из навоза. Керамическая посуда из курганов рассматриваемого периода на Уран-башском КМ (кург. 8 и 9) в технологическом плане демонстрирует наибольшее разнообразие (для данного некрополя) состава формовочных масс (использовалось до шести различных рецептов).

Особенностью погребальных комплексов III этапа является частичное сохранение пережиточных черт. Так, в ряде случаев отмечена характерная еще для досрубного времени южная, юго-восточная и северозападная ориентировка погребенных. Иногда фиксируется положение рук, характерное для погребального обряда посткатакомбных культур: левая согнута в локтевом суставе так, что кисть находится перед лицом, а правая – под прямым углом, кисть у локтя левой руки; обе руки протянуты к коленям. В единичных случаях вокруг курганных насыпей отмечены прерывистые ровики. Исключительно редко признаки досрубного периода проявляются и в керамической посуде.

Хронологический диапазон существования памятников III этапа определить довольно сложно. Получена только одна радиоуглеродная дата (см. таблицу), однако она имеет довольно большую погрешность и охватывает широкий интервал, поэтому не может быть однозначно использована для датирования всего этапа. В Оренбургском Предуралье получен ряд дат по материалам поселения Горный, где найдено большое количество керамики с андронов- скими чертами [Луньков, 2004, с. 28, с. 30–31], что может служить основанием для отнесения памятника к III этапу существования срубной культуры. Эти даты при вероятности в 1σ укладываются в интервал XVII–XIV вв. до н.э. По мнению Е.Н. Черных, селище Горный следует датировать в пределах XVII–XV вв. до н.э. [Черных и др., 2002, с. 125, 127]. Почвы под курганами III этапа демонстрируют максимально «гумидные» свойства, что указывает на более благоприятные климатические условия, по сравнению с современными. По данным исследования палеопочв Нижнего Поволжья, такая климатическая ситуация была в XVI–XII вв. до н.э. [Демкин и др., 2009, с. 181]. Исходя из указанных фактов, III этап существования срубных древностей на территории Западного Оренбуржья можно датировать XVI–XV вв. до н.э.

Заключение

На территории Западного Оренбуржья представлены три этапа развития срубной культуры, что подтверждается как археологическими материалами, так и данными, полученными с использованием естественнонаучных методов. Ядро этой культуры сложило сь на основе традиций посткатакомбных племен и населения, оставившего памятники синташтинско-по-таповского круга, с преобладанием первых. На I этапе наблюдается картина ее эволюционного развития на данной территории, что обусловлено отсутствием контактов с носителями других культур. Природноклиматическая ситуация характеризуется засушливыми условиями перед наступлением более благоприятного, гумидного периода. Хронологические рамки этого этапа – XIX в. до н.э.

На II и особенно на III этапе существования срубной культуры ее носители были вовлечены в сложный процесс взаимодействия с инокультурными племенами (алакульскими, кожумбердынскими), что проявляется в усложнении обрядовых норм и большем многообразии погребального инвентаря. На III этапе наиболее выражен андроновский компонент. Природно-климатические условия, соответствующие II этапу, характеризуются смягчением с некоторым увеличением увлажненности по сравнению с предыдущим периодом. Для III этапа реконструирована максимально благоприятная гумидная ситуация. Хронологические рамки второго этапа – XVIII–XVII вв. до н.э., третьего – XVI–XV вв. до н.э.

Исследование осуществлено в рамках проектной части государственного задания № 33.1389.2017/ПЧ на выпол- нение научно-исследовательской работы. Исследования палеопочв проведены по государственному заданию № 01201356686.

Список литературы Периодизация срубной культуры Западного Оренбуржья по археологическим и естественнонаучным данным

- Богданов С.В., Халяпин М.В. Памятники покровской эпохи в степном Приуралье//Культурное наследие степей Северной Евразии. -Оренбург: Оренбург. губерния, 2000. -С. 44-56.

- Боголюбовский курганный могильник срубной культуры в Оренбургской области/Н. Л. Моргунова, А.А. Гольева, А.А. Евгеньев, Е.А. Крюкова, Л.В. Купцова, Н.В. Рослякова, Н.П. Салугина, М.А. Турецкий, А.А. Хохлов, О.С. Хохлова. -Оренбург: Изд-во Оренбург, гос. пед. ун-та, 2014. -172 с.

- Васильев И.Б. Срубная культура лесостепного Поволжья и Приуралья//40 лет Средневолжской археологической экспедиции. -Самара: Офорт, 2010. -С. 64-86.-(Краеведческие записки; вып. XV).

- Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Памятники потаповского типа в лесостепном Поволжье (краткое изложение концепции)//Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н.э.). -Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1995. -С. 5-37.

- Васильев И.Б., Кузьмина О.В., Семенова А.П. Периодизация памятников срубной культуры лесостепного Поволжья//Срубная культурно-историческая общность (проблемы формирования и периодизации). -Куйбышев: Изд-во Куйбышев. гос. пед. ин-та, 1985. -С. 60-94.