Персонализация историко-культурного опыта как базовый механизм конструирования национальной идентичности (на примере Республики Алтай)

Автор: Янутш О.А.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Ценностный опыт

Статья в выпуске: 3 (68), 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено анализу проблем, связанных с попытками использования смыслового потенциала объектов культурного и природного наследия при конструировании национальной идентичности и обуславливающих взрывное развитие этнософии. Цель статьи заключается в том, чтобы на примере Республики Алтай выявить объективные причины этого процесса и ту роль, которую играет в них персонализация историко-культурного опыта. Материалами послужили данные, собранные в ходе этнографо-культурологической экспедиции, проведенной в Республике в июле 2023 г., публикации региональных СМИ и соответствующие законодательные акты. Теоретико-методологической базой исследования выступили работы А.Ф. Лосева, Г.Д. Гачева и С.А. Смирнова. Было показано, что специфика антропотипа, исторически сложившегося у народов Алтая, способствует формированию сложноорганизованной и открытой системы персонализированных мифов как основного способа конструирования национальной и личностной идентичности. Это создает благоприятную почву для появления мифологизированной картины мира, ядром которой становится не наука и не философия, а совершенно особая форма общественного сознания.

Историко-культурное наследие, культурный герой, мифология, персонализация, этнософия

Короткий адрес: https://sciup.org/140303308

IDR: 140303308 | УДК: 008 | DOI: 10.53115/19975996_2023_03_123-129

Текст научной статьи Персонализация историко-культурного опыта как базовый механизм конструирования национальной идентичности (на примере Республики Алтай)

На рубеже XX–XXI веков в России, как и во всем мире, особую остроту приобрели вопросы, связанные с выявлением, изучением и сохранением культурного наследия. В теоретическом и методологическом плане это было обусловлено специфическим «мемориальным поворотом» [8] в исторических и социогуманитарных науках в целом, а в политическом и идеологическом – поиском практик социальной инженерии, призванных «структурировать, как минимум, часть социальной жизни в этом [стремительно меняющемся] мире как нечто неменяющееся и неизменное» [14, с. 49].

После распада крупных идеологических нарративов, появления постколониальных теорий и признания ценности самобытных локальных культур предполагалось, что актуализация памяти и практик, воплощенных в объектах материального и нематериального культурного наследия может и должна выступать фундаментом для создания целостной и органичной национальной идентичности. Однако вместо этого произошло взрывное развитие этнософии как формы мифологического сознания, механизмов мифологизации в обществе [10], мифодизайнерского конструирования [4].

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 22-18-00018, «Этнософия Алтая: идеология и мифология национального сознания» (СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН).

Общество

Общество. Среда. Развитие № 3’2023

Цель статьи заключается в том, чтобы на примере Республики Алтай выявить объективные причины данного процесса и ту роль, которую играет в них персонализация историко-культурного опыта.

Материалы и методы

В основу исследования легли материалы, собранные в рамках этнографокультурологической экспедиции, проведенной в Республике Алтай в июле 2023 г. (данные полевых исследований визуальной среды региона, неструктурированные интервью с представителями творческой и интеллектуальной элиты, включенное наблюдение), публикации региональных СМИ и отдельные законодательные акты, связанные с проблемой сохранения культурного и природного наследия региона. В качестве теоретико-методологической базы использовались работы Г.Д. Гачева и С.А. Смирнова, посвященные специфике антропологических трендов номадизма, а также «Диалектика мифа» А.Ф. Лосева.

Результаты и выводы

Начиная со второй половины 1990-х гг. в Республике Алтай последовательно принимаются законы и проводятся мероприятия по выявлению, сохранению, возрождению и популяризации объектов материального и нематериального культурного наследия. Тем не менее, результаты этой работы пока весьма неоднозначны.

Согласно официальным данным, на территории Республики Алтай расположено «118 объектов археологии федерального значения, 170 объектов регионального значения, 1 объект культурного наследия местного (муниципального) значения, 2430 выявленный объект культурного наследия, подлежащий государственной охране» [12]. Однако на официальном сайте правительства Республики ни один из них не упоминается ни в разделе «Туризм», ни в разделе «Культура». В первом речь идет о катаниях на горных лыжах и сноубордах, конных турах, треккинге, неких «приключенческих путешествиях в места с высоким содержанием культурных и религиозных традиций и обычаев» и проч. Во втором в принципе есть информация только об объектах нематериального культурного наследия и мероприятиях, призванных объединить все районы региона (национальный праздник «Эл-Ойын», и Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая», Международный Курултай сказителей Народный праздник Чагаа-Байрам и другие) [12].

Проблема актуализации и использования смыслового потенциала объектов материального культурного наследия связана, вероятно, с несколькими моментами. Во-первых, непосредственно на территории республики осталось довольно мало ценных и значимых археологических находок – большинство из них были вывезены в музеи Санкт-Петербурга, Новосибирска и др. Поскольку в экономическом плане рассматриваемый регион относится к числу слаборазвитых [7], качественная современная музеефикация сохранившихся памятников и пространств на данный момент является практически нереализуемой задачей. В итоге, будучи лишены объективно значимой предметности (физической или виртуальной), подобные локации теряют своё значение и в глазах туристов, и в глазах местных жителей. Во-вторых, музейное сопровождение на маршрутах организовано довольно плохо или отсутствует вовсе. Два экскурсовода в святилище Калбак-Таш, при работе которых удалось поприсутствовать в рамках экспедиции, например, давали совершенно разные интерпретации одних и тех же петроглифов (обе вызвали ряд серьезных вопросов). У подавляющего же большинства других памятников (комплексов наскальных рисунков, каменных изваяний и проч.) в принципе отсутствует какое-либо информационное обустройство.

В результате, с одной стороны, открывается простор для абсолютно свободных трактовок и интерпретаций соответствующих образов, а с другой происходит их девальвация и обесценивание в случае недобросовестного использования при создании брендов. В качестве наглядного примера объединения этих двух тенденций можно привести использование турбазой «Молодость» стилизованных рисунков Каракольской культуры в своем логотипе (рис. 1).

Рис. 1. Логотип турбазы «Молодость» (источник: официальный сайт организации).

На официальном сайте организации дано следующее описание-объяснение: «Этому петроглифу, как и египетским пирамидам, 5000 лет. На нем изображены “солнцеголовые” шаманы в состоянии трансцендентного камлания и божество “трикстер” с собачьей головой. Сейчас камень с этим изображением хранится в музее Новосибирска, а мы возим наших гостей на его родину в Каракольскую долину» [2]. О том, что это изображение с внутренней стенки каменного саркофага, так же, как и о том, что данные существа, по мнению ученых, были призваны провести душу покойного в мир усопших, естественно, не сказано ни слова.

Что касается объектов нематериального культурного наследия, то их использование в качестве живого и действенного начала для конструирования национального сознания также пока не дало очевидных положительных результатов. Как отмечает Д.А. Аткунова, исследовавшая опыт возрождения традиционного праздника Jылгайак , пока рано говорить о том, что он стал для всех кумандинцев, тубаларов, челканцев и теленгитов действительно возродившейся традицией и пустил глубокие корни в культуре: «на официальное празднество Jылгайак стекается много людей, но еще для многих из них этот праздник лишь дань истории своего народа» [5, с. 63]. Дополнительно ситуация усугубляется отсутствием консенсуса среди представителей интеллектуальной и творческой элиты региона о желательности и целесообразности конструирования единого «алтайского» этноса в целом, неизбежно подразумевающего отказ представителей многочисленных и разнообразных этнических групп, входящих в состав населения Республики, от специфических особенностей своих традиций и, в пределе – от исторически сложившейся этнической самоидентификации.

В сложившихся обстоятельствах, основным ресурсом для развития и закрепления мифологического сознания, оказавшегося на рубеже XX–XXI вв. крайне востребованным у этнократических элит, пытавшихся обосновать свое право на власть [10], становятся сами люди. По сло -вам А.Ф. Лосева, наиболее точная диалектическая формула мифа заключается в том, что «миф есть в словах данная чудесная личностная история» [9, с. 212]. Персонализм – неотъемлемая, базовая характеристика любой абсолютной мифологии, однако «личность есть миф не потому, что она – личность, но потому, что она осмысле- на и оформлена с точки зрения мифического сознания» [9, с. 99].

Можно выделить три слоя персонализации историко-культурного опыта как средства конструирования национальной идентичности. Воплощением первого слоя, имевшем широкое распространение в советское время и возрожденным во многих регионах России в начале XXI века, являются «Доски почёта». В г. ГорноАлтайск их две: Доска почета Республики Алтай и собственно города. Региональная доска была открыта в 2002 году, а города – только в 2019 г. На сегодняшний день аналогичные Доски почёта стоят практически во всех муниципальных центрах Республики – селах Онгудай, Усть-Кан, Усть-Кокса и других. Портретная галерея обновляется ежегодно (как правило, 1 мая, хотя могут быть и исключения). Среди «лучших тружеников» – представители самых разных профессий: учителя, врачи, почтальоны, общественные деятели, предприниматели, повара, доярки, сотрудники библиотек… Данный слой позволяет выстроить горизонтальные связи в мифологизированной социокультурной жизни сообщества посредством осмысления и оформления с точки зрения мифического сознания повседневных практик конкретного (индивидуального) опыта жизнетворчества и жизнестроительства.

Второй слой связан с персонализацией исторического опыта, значимого для формирования вертикальных связей – самоопределения не только в рамках своего сообщества, но и жизни страны в целом. Основным ресурсом его воспроизведения в России традиционно является сохранение и закрепление памяти об участниках военных действий. Помимо памятных досок, знаков и билбордов, посвященных героям былых сражений (прежде всего, конечно, Великой Отечественной войны), в последние два года начали уже появляться и мемориальные доски погибшим в ходе СВО в Украине (в частности – на зданиях школ в Горно-Алтайске, Улагане, Туекте).

Наконец, третий слой представляет персонализацию предельных концептов, смыслов и сил. Так, например, А.В. Малинов отмечает, что особое место в культуре Горного Алтая занимает Г.И. Чорос-Гуркин, вокруг фигуры которого «выстроена настоящая мифология, рисующая его подлинным культурным героем, стоявшим у истоков современной государственности в Горном Алтае» [10, с. 36]. Другим героем (точнее – героиней) подобного рода является «принцесса Укока», не имеющая

Общество

генетического родства с народами Алтая, но ставшая идеальным вариантом персонализации идеи общей «великой прародительницы». Данный миф выполняет важную консолидирующую функцию в условиях высокой разобщенности отдельных народов, населяющих регион. Ещё один специфический пример – мифы, связанные с уникальной ролью самого региона (и населяющих его людей, и действующих там сил) в мироздании в целом. В Горном Алтае этот комплекс смыслов выстраивается вокруг фигуры Н.К. Рериха.

Интересным примером объединения всех трёх слоев в одном арт-объекте является открытый в 2021 г. в Усть-Канском районе памятник «Хранители» (рис. 2–4).

Автор проекта – член Союза художников России, член Общественной палаты Республики Алтай Аржан Ютеев, который

Общество. Среда. Развитие № 3’2023

активно участвует в решении вопросов сохранения культурного и исторического наследия алтайского народа. Он также является автором трех монументальных настенных росписей, созданных в г. Горно-Алтайск в 2020–2021 гг. и посвященных, соответственно, 150-летию Г. Чорос-Гуркина, 160-летию алтайского сказителя (кайчи) Н. Улагашеву и классику алтайской литературы Л. Кокышеву.

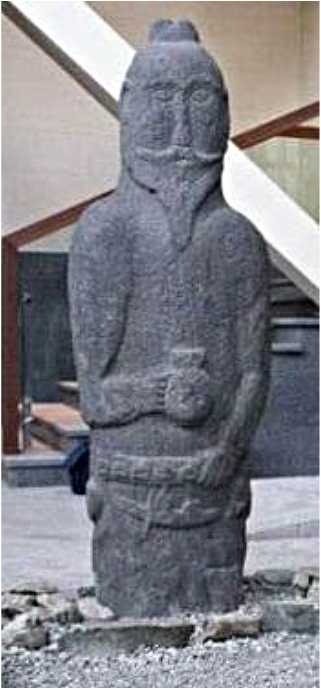

Согласно описанию, приведенному на информационном стенде, расположенном непосредственно рядом с «Хранителями», их основа – это образы каменных изваяний («кезер-таш»). «Кезеры имеют древние исторические корни и выполняют защитную (очаг, семью, народ, землю) функцию. Это свидетели этнической маркировки родной территории, поэтому мы помнящие своих предков и чувствующие ответственность перед ними, постарались осуществить “Связь времен” <…> Каменные изваяния более тысячи лет простояли в укромных уголках высокогорных долин Алтая, чтобы “взглянуть” – то с иронией, то с легкой грустью – своими вечными очами на нас и нашу жизнь, чтобы молчаливо напомнить: нет будущего без прошлого; нельзя разрывать нить времен» [записано автором].

На информационном портале «Новости Горного Алтая» дается уже другое, гораздо более детализированное и конкретизированное описание: это «памятники с изображением двух народных богатырей посвящаются воинам-хранителям, спасшим алтайский народ от Цинской империи и нашедшим покровительство в Российской империи в 1756 году» [3]. В комментариях к новости появляются и конкрет- ные имена – «скорей всего это зайсаны родов Иркит Омбо Моиноков и зайсан рода Тодош Намыкай Малаев» [3]. Оба зайсана действительно сыграли большую роль в борьбе с цинскими войсками и в получении народами Алтая русского подданства (хотя кроме них в этом участвовали и другие зайсаны), а члены родов Иркит и То-дош до сих пор активно участвуют в общественной жизни Республики Алтай.

На примере данного кейса можно проследить цикл операций, приводящих к возникновению в общественном сознании актуального персонализированного мифа. Первый этап – десемантизация уже существующего образа. Как и указывает автор арт-объекта, визуально «Хранители» повторяют одно из самых известных и реалистичных тюркских изваяний, найденных в урочище Тото в Курайской еще в 1897 г.

Однако изначально оно являлось частью поминального комплекса и, видимо, портретным изображением конкретной исторической личности. Впрочем, для успешного мифотворчества это не важно. Важно, что данный образ содержит необходимое и достаточное количество личностных черт, позволяющее превратить его в живой миф. Как писал Лосев, «миф есть бытие л и ч н о с т н о е или, точнее, образ бытия личностного, личностная форма, лик личности <…> Если мы говорим о символе как таковом, он остается только чистым понятием… [Личность же] есть всегда обязательно жизнь, а не чистое понятие» [9, с. 98]. В истории художественной культуры Алтая присутствуют изображения духов-покровителей, непосредственно выполняющих описанные выше «защитные функции», но для использования в качестве основы создания нового абсолютного мифа их форма оказывается недостаточно проработанной, недостаточно «живой» (рис. 6).

На втором этапе происходит ресемиоти-зация созданного художественного образа через установление связи с конкретными, значимыми не только для всего региона, но и для страны в целом, историческими событиями и образами (вертикальные связи). И, наконец, последняя операция – соотнесение образа с конкретными историческими персонажами, т.е. выстраивание горизонтальных связей через соотнесение с системой родов, сохраняющей свое значение для конструирования личностной идентичности в современной, обыденной жизни. Таким образом проявляют себя механизмы комплексной мифологизации общественного сознания, не являющей-

Рис. 2. Арт-объект «Хранители», Усть-Канский район. (фото издания «Кан-Чарас»)

Рис. 3. Арт-объект «Хранители». Фронтальная сторона скульптуры. (фото автора и издания «Кан-Чарас»)

Рис. 4. Арт-объект «Хранители».

Тыльная сторона скульптуры.

(фото автора и издания «Кан-Чарас»)

ся ни целью деятельности конкретного художника, ни результатом продуманной стратегии политических элит, ни произвольными личными фантазиями зрителя, но продуктом синтеза всех этих интенций, объединенных общим субстанциальным вектором – персонализацией историко-культурного опыта как основы конструирования идентичности, возникающей на основе синтеза антиномии идеального и реального.

Подобные практики персонализации культурного опыта не являются уникальными только для рассматриваемого региона, однако далеко не везде они формируют такую устойчивую и органичную систему. Если развитие первых двух слоев можно объяснить стратегиями целенаправленной государственной политики социального мифодизайна, то их превращение из унифицированных форм коммемора-ции в действенный инструмент констру-

Общество

Рис. 5. Изваяние тюркского воина.

«Кезер» (фото экспозиции Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина)

Общество. Среда. Развитие № 3’2023

ирования национальной идентичности, так же, как и появление развитого третьего слоя и его встроенность в общую мифологическую модель, является результатом проявления антропологического тренда, специфичного именно для национального образа мира кочевников.

С.А. Смирнов, ссылаясь на работы Ж. Делеза, Ф. Гваттари и А. Тойнби, приходит к выводу, что для номадического антропотипа характерен принципиально отличный от других габитус: «жизнь в пространстве и передвижение внутри постоянно меняющейся, сдвигающейся границы». Кочевник не просто движется, «он удерживает пространство, распределяется в пространстве… живет внутри границы и передвигается вместе с ней», он несет на себе свой обычай и свой закон; туда, куда перемещается он, перемещается и его номос [13]. Как пишет Г.Д. Гачев, если основа объединения индивидов в земледельческом обществе двоится «между общностью происхождения и общностью места жительства и труда, то у кочевых народов лишь одна скрепа – кровь» [6, 126]. В связи с этим, «бессмертие души (общества) предстает как непрерывная заменяемость плоти (индивидов). Как змея, линяя, меняет кожу, так и линяет общество – как тело: умер один – другой есть его тождество, и так – безостановочно» [6, с. 127]. Даже когда кочевье как определяющий способ жизни исчезает, сама организация кочевого коллек- тива продолжает существовать, и прежде всего – в армии: «войско и есть своего рода кочующая община» [6, с. 129]. Для многих же современных жителей Алтая, принадлежность человека к определенному сеоку до сих пор сохраняет свое значение, причем не только на ценностном уровне, но и как непосредственный регулятор жизненных практик (например, это может влиять на выбор брачного партнера).

Данный тезис может вызывать очевидные возражения, поскольку один из наиболее распространенных мифов, связанных с Горным Алтаем, это представление о данном регионе, как о «пупе земли», сказочном Беловодье, Шамбале, сакральном месте или «месте силы», т.е., на первый взгляд, сугубо территориальном концепте. Правительством Республики была даже предпринята попытка законодательно закрепить особый статус «сакральных мест» Алтая. В 2012 г. было принято специальное постановление «О сохранении и развитии сакральных мест Республики Алтай», согласно которому к «сакральным местам» была отнесена довольно обширная группа природных и культурных объектов: это «почитаемые в народе элементы ландшафта (горы, перевалы, пересечения дорог, реки, озера, деревья, целебные источники, святилища, места религиозных обрядовых молений и исторических событий, родовые территории), природно-культовые объекты (культовые сооружения и места скопления археологических памятников – петроглифы, курганы, каменные изваяния), являющиеся компонентами традиций, обычаев, обрядов, унаследованных местным населением Республики Алтай от

Рис. 6. Шалыг – духи-охранители домашнего благополучия, покровители охоты, хранители окружающих гор, лесов, зверей и птиц (фото автора. Экспонаты из экспозиции Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина)

своих предков» [11]. Несмотря на то, что уже в следующем, 2013 г., данное постановление было признано утратившим силу, сама концепция «сакральных мест» остается важной темой в общественной и политической жизни региона.

В связи с этим следует отметить два важных момента. Во-первых, принятие данного документа, по-видимому, во многом было обусловлено конфликтом, возникшем между компанией «Газпром» и местными жителями из-за планов строительства газопровода и дороги в Китай через плато Укок. Причем одной из главных причин данного конфликта (помимо особого статуса «Зоны покоя Укок», закрепленного рядом законодательных документов еще в середине – конце 1990-х гг.) были опасения, связанные с тем, что в итоге это приведет к наплыву (расселению и закреплению) китайцев на Алтае. И вопрос тут не в территориях как таковых, а в сохраняющейся у современных алтайцев памяти о том страшном геноциде, которым два с половиной века назад подверглись их предки со стороны Цинской империи. Во-вторых, говоря о необходимости проектов, направленных на защиту обрядовы мест коренного населения Горного Алтая, В. Ойношев - председатель республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, отмечал, что пробле -ма заключается не только в некорректном или даже варварском поведении туристов, но и в незнании сакральных мест, неуважении к ним со стороны местных жителей [1].

Таким образом, отсутствие объективных возможностей использования объектов культурного наследия как реперных точек конструирования национальной культурной идентичности с одной стороны, и специфика исторически сложившегося антропотипа, с другой, создает благоприятную почву для появления мифологизированной картины мира, ядром которой становится не наука и не философия, а особая «форма общественного сознания» (айлаткыш) [15], вырастающая на основе «народных учений», «народной мудрости». Их точкой сборки, в свою очередь, оказывается сложноорганизованная и открытая система персонализированных мифов о соответствующих (народных) героях.

Список литературы Персонализация историко-культурного опыта как базовый механизм конструирования национальной идентичности (на примере Республики Алтай)

- «Берегите Алтай». В республике стартует проект по защите сакральных территорий // Новости Горного Алтая. – 04 августа 2021. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.gorno-altaisk.info/news/133332 (15.08.2023)

- Молодость / Официальный сайт турбазы. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://molodost.club/ (15.08.2023)

- «Хранители»: в Усть-Канском районе установили новый арт-объект // Новости Горного Алтая. – 26 июля 2021. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.gorno-altaisk.info/news/132996 (15.08.2023)

- Алексеев-Апраксин А.М. Этнософия // Международный журнал исследований культуры. – 2023, № 1(50). – С. 6–18. – DOI: 10.52173/2079-1100_2023_1_6

- Аткунова Д.А. Обрядово-праздничная деятельность в социокультурных практиках российского региона (На примере традиционного праздника Jылгайак) // Международный журнал исследований культуры. – 2023, № 1(50). – С. 56–66. – DOI: 10.52173/2079-1100_2023_1_56

- Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Евразия — космос кочевника, земледельца и горца. – М.: Институт ДИ-ДИК, 1999. – 368 с.

- Куприянов В.А. Научный потенциал Республики Алтай: российская наука в региональной перспективе // Вече. Ежегодник русской философии и культуры. – 2022. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2022. – С. 224–233.

- Леонтьева О.Б. «Мемориальный поворот» в современной российской исторической науке // Диалог со временем. – 2015, вып. 50. – С. 59–96.

- Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Мысль, 2001. – 558 с.

- Малинов А.В. Картина мира алтайской этнософии // Международный журнал исследований культуры. – 2023, № 1(50). – С. 33–55. – DOI: 10.52173/2079-1100_2023_1_33

- Постановление Правительства Республики Алтай от 20.06.2012 № 161 «О сохранении и развитии сакральных мест Республики Алтай» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/473311763 (15.08.2023)

- Республика Алтай: официальный сайт правительства Республики Алтай. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://altai-republic.ru/about-the-region/pasport/ (15.08.2023)

- Смирнов С.А. Антропология номадизма (Антропологические тренды и северный культурный код) // Человек. Культура. Образование. – 2014, № 1. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/antropologiya-nomadizma-antropologicheskie-trendy-i-severnyy-kulturnyy-kod/viewer (15.08.2023)

- Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. – 2000, № 1. – С. 47–62.

- Шодоев Н.А. Основы алтайской философии. – Бийск: Типография ИП Кудрин Е.И., 2009. – 205 с.