Персонифицированный подход к лечению пациентов с мочекаменной болезнью

Автор: Байтман Т.П., Монаков Д.М., Исмаилов А.К., Грицкевич А.А., Пархонин Д.И., Сергеев В.В.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Мочекаменная болезнь

Статья в выпуске: 1 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Разнообразие этиопатогенеза мочекаменной болезни (МКБ) и наличие у пациентов с камнями мочевыводящих путей различной сопутствующих заболеваний требует индивидуального подхода к их лечению.

Мочекаменная болезнь, коморбидный фон, лечение, персонифицированный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/142245457

IDR: 142245457 | DOI: 10.29188/2222-8543-2025-18-1-118-126

Текст научной статьи Персонифицированный подход к лечению пациентов с мочекаменной болезнью

экспериментальная и клиническая урология № 1 2025

Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из наиболее распространенных заболеваний органов мочеполовой системы. В мире МКБ диагностируется у 2-20% населения, при этом у 30-50% пациентов в течение ближайших 5 лет после лечения развивается рецидив данного заболевания [1]. Во всех регионах Российской Федерации отмечается стойкая тенденция к росту заболеваемости МКБ [2].

Увеличение числа пациентов с МКБ сопровождается повышением социально-экономического бремени для системы здравоохранения и требует поиска оптимальной лечебной тактики для достижения лучшего результата при минимизации затрат на лечение пациентов с данной патологией [3, 4].

МКБ – заболевание,в генезе которого играют роль различные этиологические факторы.Патогене-тические механизмы, способствующие образованию конкрементов, разнообразны [5, 6]. В настоящее время доказана генетическая предрасположенность к формированию конкрементов в мочевыводящих путях выявлена связь ожирения и уролитиаза,выяснена роль инфекций мочевыводящих путей в развитии МКБ [7-9]. Особое место в генезе МКБ отводят метаболическому синдрому, являющемуся катализатором обширного ряда патологических состояний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания и т.д. Некоторые из этих заболеваний могут как способствовать формированию мочевых конкрементов сами по себе, так и ограничивать возможность применения методов лечения пациентов [10].

Учитывая разнообразие этиопатогенеза МКБ и наличие у пациентов с камнями мочевыводящих путей клинически значимой сопутствующей патологии, существенно повышающей операционноанестезиологический риск, необходим персонализированный подход к выбору оптимальной тактики лечения МКБ в каждом конкретном клиническом случае.

Цель исследования – анализ опыта лечения пациентов с МКБ и сопутствующими заболеваниями оценка возможности персонализированного подхода к выбору метода лечения уролитиаза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 208 пациентов, 124 (59,6%) мужчин и 84 (40,4%) женщин, в возрасте от 19 до 84 лет (средний возраст – 53,5±14,6 года), которым в период с 2021 по 2023 гг. в отделениях урологии Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского и городской клинической больницы им. А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения г. Москвы выполнены различные оперативные вмешательства по поводу МКБ.

Предоперационное обследование пациентов включало сбор жалоб,анамнеза заболевания и жизни физикальные методы, общеклинические анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, посев мочи, ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря, а также компьютерную томографию (КТ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением (при наличии противопоказаний к введению йодсодержащего рент-генконтрастного препарата проводилось нативное исследование), электрокардиографию, рентгенографию органов грудной полости, консультацию профильных специалистов в зависимости от характера сопутствующей патологии пациента.

Полученные клинические данные заносились в специально разработанную базу данных. Для их анализа использовались методы описательной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ

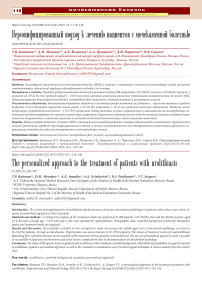

Демографические данные пациентов, включенных в исследование, представлены в таблице 1. Более половины (n=127, 61,0%) пациентов были трудоспособного возраста (рис. 1).

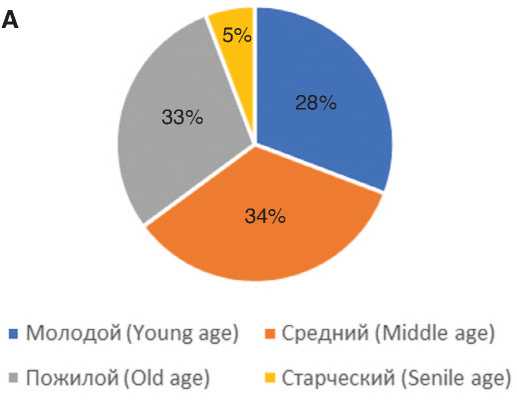

Распределение пациентов по возрасту представлено на рисунках 1А и 1Б.

Сопутствующие заболевания имели место у 34 (16,3%) пациентов, у половины (7,7%) – отмечены множественные сопутствующие заболевания. Комор-бидный фон пациентов представлен в таблице 2.Наи-более часто встречались гиперлипидемия – в 1 08 (52%) случаях и гипертоническая болезнь –

Б

■ Мужчины (Male) ■ Женщины (Female)

Рис. 1. Распределение пациентов по возрасту в соответствии с классификацией ВОЗ: A – всей группы, Б – отдельно мужчин и женщин

Fig. 1. Distribution of patients by age in accordance with the WHO classification: A – for the whole group, Б – for men and women separately

у 52 (25%) пациентов. Сахарный диабет верифицирован у 15 (7%), подагра – у 3 (1,4%), гипотиреоз – у 2 (0,9%) пациентов. Медиана индекса коморбидности Чарлсон (ИКЧ) для выборки составила 4,7 (0-9). У 84 (40,4%) пациентов в анамнезе имели место инфекционно-воспалительные заболевания мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит), 91 (43,7%) больных ранее перенесли операции на органах мочеполовой системы (литотрипсия, литоэкстракция, аде-номэктомия, простатэктомия, стентирование мочеточника, нефростомия). В 7 случаях выявлены уродинамически значимые заболевания: 4 (1,9%) случая доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), 2 (0,9%) – крупная миома матки 1 (0,05%) – стриктура мочеточника (табл. 2).

Медиана количества выявленных конкрементов составила 3 (1-12). У 1 0 (4,8%) конкременты почек были множественными. В 97 (46,6%) случаев процесс был правосторонним, в 102 (49,0%) – левосторонним у 9 (4,3%) пациентов камни выявлены в обеих почках. В 92 (44,2%) случаях верифицированы конкременты мочеточников. Средний размер конкрементов составил 11,2 (3-68) мм. Среднее значение плотности конкрементов, по данным КТ, составило 861,2±382,4 HU. В 4 (1,9%) случаях показатели плотности (500-900 HU) и кислотности мочи (≤5,5) у пациентов с коралловидными конкрементами (К4) позволили первым этапом провести литолитическую терапию цитратными смесями длительностью 3 месяца с достижением целевых

экспериментальная и клиническая урология № 1 2025 значений кислотности (6,8-7,1). После уменьшения размеров конкремента на фоне цитратной терапии трем больным выполнены перкутанная нефролитот-рипсия (ПНЛТ) и одному пациенту проведено ретроградное интраренальное хирургическое вмешательство (РИРХ).

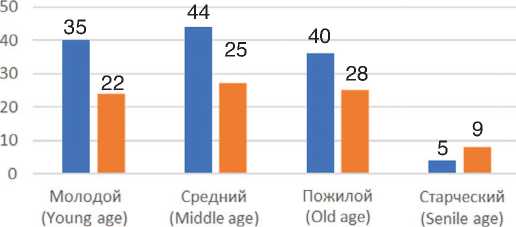

В 42 (20,2%) случаях удалось провести инфракрасную спектрометрию извлеченных конкрементов. Камни с однородным и близким к однородному составом (не менее 90%)встречались относительно редко – в 9 (21,4%) наблюдениях. Частота встречаемости камней с преобладанием кальций-оксалата составила 54,8% (23 случая), фосфатов – 23,8% (10), мочевой кислоты – 21,4% (9), что соответствует современным эпидемиологическим данным (рис. 2).

-

■ кальций-оксалат

(calcium oxalate)

-

■ фосфат (phosphate)

-

■ мочевая кислота (uric acid)

Рис. 2. Распределение пациентов в соответствии с преобладающим компонентом в составе конкремента

Fig. 2. Distribution of the patients according to the predominant component in the concretion

Выбор тактики лечения

При определении объема операции мы руководствовались актуальными клиническими рекомендациями: РИРХ, 58 (27,9%) случаев, выполняли по поводу конкрементов почек размерами до 15 мм в наибольшем измерении, ПНЛТ (n=36; 17,3%) – при конкрементах почек размерами более 15 мм, контактные уретероли-тотрипсии (КУЛТ) (n=119; 57,2%) – при конкрементах мочеточников любых размеров. Исключение составили 2 (0,9%) случая полиморбидных пациентов с конкрементами, превышавшими 15 мм в наибольшем измере-нии,которым выполнили РИРХ как менее травматичную операцию, отличающуюся меньшим риском клинически значимого кровотечения.

В 3 (1,4%) случаях, в связи с низкой плотностью камня, выполнена дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛТ), в 2 (0,9%) случаях в силу расположения и размеров конкремента оказалась технически возможной литоэкстракция, у 2 (0,9%) пациентов отмечено самостоятельное отхождение конкремента на фоне литолитической терапии. В 2 (0,9%) наблюдениях учитывая множественное поражение с локализацией конкрементов как в почке, так и в мочеточнике, последовательно выполнены КУЛТ и РИРХ (табл. 3).

Всем пациентам после ПНЛТ были установлены нефростомические дренажи. Решение о необходимости установки мочеточникового стента после КЛТ принималось интраоперационно,в зависимости от размера конкрементов, наличия резидуальных конкрементов состояния слизистой оболочки мочеточника в зоне локализации конкремента и наличия предстентирования.

Выбор хирургической тактики

Все литотрипсии были выполнены с использованием отечественной тулиевой лазерной установки FiberLase U2. Средняя продолжительность ПНЛТ составила 124,1±30,5 мин, КУЛТ – 37,6±15 мин, РИРХ – 61,8±28,0 мин. Кровопотеря при всех операциях была клинически незначима.

Выбор хирургической тактики определялся индивидуально с учетом локализации,размеров и

Таблица 3. Виды оперативных вмешательств

Table 3. Types of surgeries

Вид оперативного вмешательства Type of surgery n (%) Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) Ureteroscopy with lihtotripsy (USL) 119 (57,2%) Ретроградное интраренальное хирургическое вмешательство (РИРХ) Retrograde intrarenal surgery (RIRS) 58 (27,9%) Перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛТ) Percutaneous nephrolithotripsy (PCNL) 36 (17,3%) Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛТ) External shock wave lithotripsy (ESWL) 3 (1,4%) Литоэкстракция Lithoextraction 2 (0,9%) Последовательно выполнены КУЛТ и РИРХ USL with consequent RIRS 2 (0,9%) Литолитическая терапия Litholysis 2 (0,9%) экспериментальная и клиническая урология № 1 2025 плотности конкремента, а также состояния мочевыводящих путей и степени компенсации сопутствующей патологии пациента.

Далее нами представлено три клинических наблюдения, которые демонстрируют персонализированный подход к лечению пациентов с МКБ.

Клиническое наблюдение №1

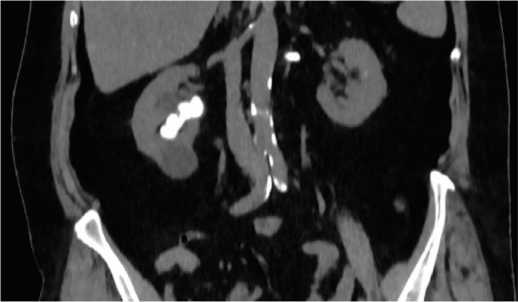

Пациентка С. 70 лет обратилась с жалобами на периодическую боль в поясничной области справа. При обследовании обнаружен коралловидный камень правой почки (К3) размерами 41х15 мм, плотностью 410693 HU (рис. 3), pH мочи – 5. Кроме того у пациентки диагностирован флотирующий тромб глубокой вены голени, что потребовало немедленного назначения ге-паринотерапии. В связи с этим выполнение планового оперативного вмешательства по поводу коралловидного камня было противопоказано. Учитывая характеристики конкремента, принято решение о назначении пациентке литолитической терапии. При контрольном обследовании через 2 месяца отмечено уменьшение размеров конкремента до 14 мм (рис. 4).

Рис. 3. Пациентка С. КТ почек от 21.06.2022: до начала лечения

Fig. 3. Patient C. CT scan of the kidneys, 21.06.2022: before the start of treatment

Рис. 4. Пациентка С. КТ почек от 28.08.2022: состояние после 2 месяцев применения цитратных смесей

Fig. 4. Patient C. CT scan of the kidneys, 28.08.2022: the condition after 2 months of using citrate mixtures

Учитывая результаты литолитической терапии данные лабораторно-инструментальных исследований, а также высокий риск кровотечения, обусловленный приемом антиагрегантов, пациентке было выполнено менее травматичное хирургическое вмешательство – РИРХ справа с последующим дренированием верхних мочевых путей (ВМП) внутренним мочеточниковым стентом. Конкремент был полностью разрушен, а его фрагменты удалены из мочевыводящих путей (рис. 5).

Рис. 5. Пациентка C. КТ почек от 08.11.2022: состояние после РИРХ справа с дренированием верхних мочевых путей катетером-стентом

Fig. 5. Patient C. CT scan of the kidneys, 08.11.2022: post-RIRS condition on the right with drainage of the upper urinary tract with a ureteral stent

Клиническое наблюдение № 2

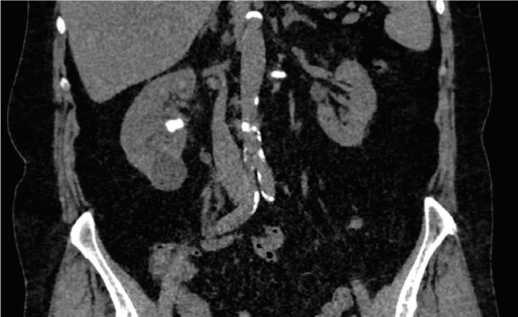

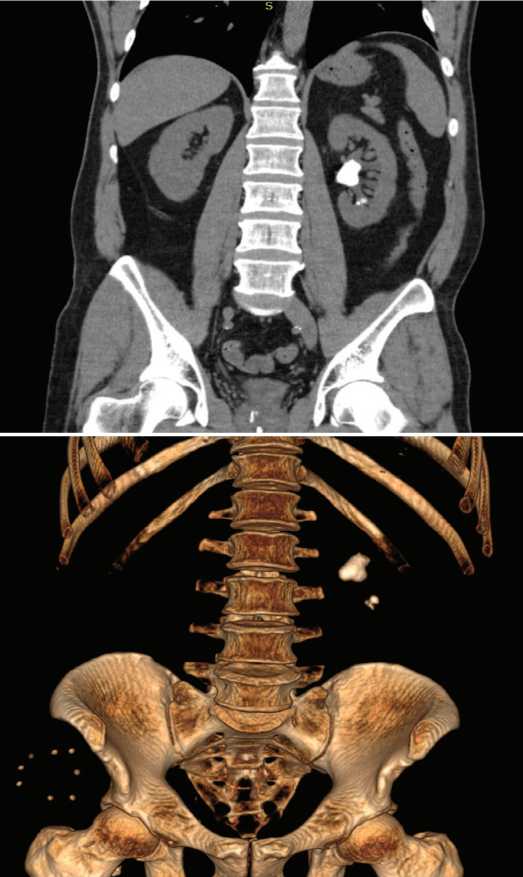

Пациентка И. 68 лет. Диагноз: Коралловидные камни обеих почек. Госпитализирована с жалобами на периодическое повышение температуры тела до фебрильных цифр. По данным КТ от 04.08.2021 г.: в чашечках и лоханке правой почки коралловидный камень (К2) размером 31х34 мм, плотностью 380 HU. В чашечках и лоханке правой почки коралловидный камень (К3) размером 32х28 мм, плотностью 450 HU. Двусторонняя пиелокаликоэктазия (рис. 6).

Рис. 6. Пациентка И. КТ почек от 04.08.2021,3D-модель, фронтальная проекция: до операции

Fig. 6. Patient I. CT scan of the kidneys, 08.04.2021,3D-model, frontal projection: before surgery экспериментальная

и клиническая урология № 1 2025

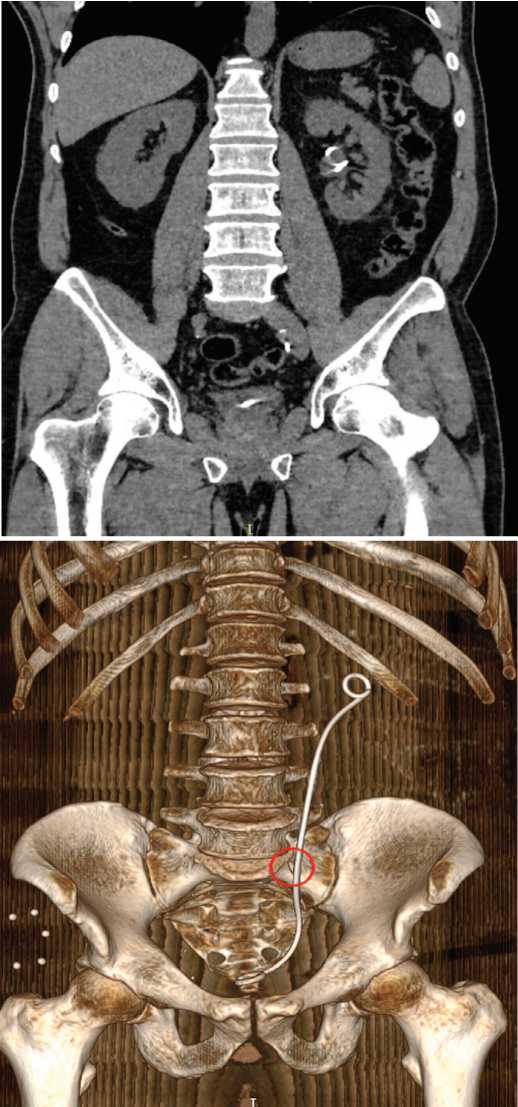

Учитывая наличие лихорадки и двусторонней пиелоэктазии, первым этапом лечения пациентке выполнена двусторонняя нефростомия. Через 2 недели антибактериальной терапии, назначенной с учетом результатов посева мочи, полученной при пункции чашечно-лоханочной системы почек при установке нефростом выполнены ПНЛТ справа и стентирование левого мочеточника. В послеоперационном периоде нефростомиче-ские дренажи с обеих сторон были удалены (рис. 7).

Рис. 7. Пациентка И. КТ почек: состояние после ПНЛТ справа и стентирования левого мочеточника

Fig. 7. Patient I. CT scan of the kidneys: the condition after PСNL on the right and stenting of the left ureter

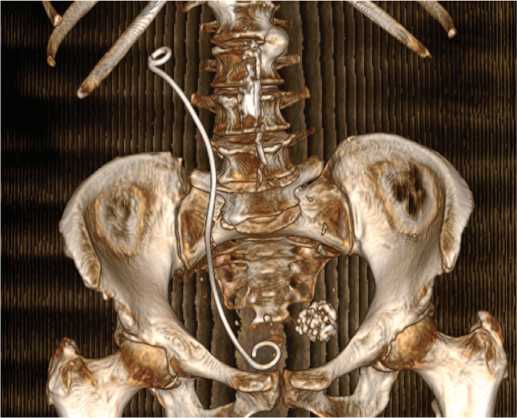

Через 3 недели пациентке была выполнена ПНЛТ слева с последующей РИРХ для удаления труднодоступных конкрементов чашечек левой почки, в результате чего все конкременты были удалены (рис. 8).

Рис. 8. Пациентка И. КТ почек. Снимок после оперативного вмешательства с противоположной стороны

Fig. 8. Patient I. Kidney CT frontal image. A picture after surgery from the opposite side

Клиническое наблюдение №3

Пациент Н. 49 лет. В 2014 году перенес инфаркт миокарда, в том же году диагностирован бессимптом- ный конкремент левой почки до 15 мм диаметром.В январе 2021 года появились внезапные тянущие боли в левой поясничной области. При контрольном КТ в феврале 2021 года был обнаружен коралловидный камень левой почки (К2) размерами до 30 мм в наибольшем измерении, плотностью 1570 HU (рис. 9).

Рис. 9. Пациент Н. КТ почек: состояние до лечения

Fig. 9. Patient N. Kidney CT scan: condition before treatment

При подготовке к оперативному вмешательству по поводу коралловидного камня у пациента диагностирована кардиомиопатия, в связи с чем во многих центрах в проведении операции по поводу МКБ пациенту было отказано.

В январе 2022 года госпитализирован в НМИЦ хирургии. По данным коронарографии от 19.01.22, у пациента правый тип кровоснабжения миокарда коронарные артерии без ангиографически значимых стенозов. Эхокардиография от 20.01.22: увеличены размеры левого желудочка. Толщина миокарда левого желудочка в норме. Верхушка сердца закруглена расширена, несколько дискинетична. Акинезия переднего и переднеперегородочного сегментов левого желудочка во всех отделах. Ударный объем 67 мл, снижение фракции выброса практически вдвое – до 35 % минутный объем сердца 3,6 л/ мин. Митральная регургитация 1 степени (гемодинамически незначимая) трикуспидальная регургитация 1-1,5 степени (гемодинамически незначимая). Сбросов крови нет. Сократительная функция левого желудочка резко снижена. Признаки атеросклероза восходящего отдела аорты. В полости перикарда жидкости не выявлено. Результаты Тредмил-теста от 21.01.2022 г.: максимальная частота сердечных сокращений 146/ мин достигнута, ST-T на изолинии, нарушения ритма сердца не регистрирова-

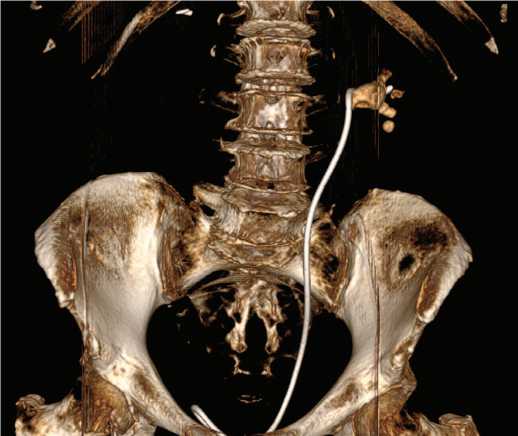

Рис. 10. Пациент Н. КТ почек от 31.03.2023. Снимок после оперативного вмешательства

Fig. 10. Patient N. Kidney CT, 03.31.2023. A snapshot after surgery лись. Тест отрицательный, высокая степень толерантности к физической нагрузке.

В результате проведенного обследования установлен следующий диагноз: Мочекаменная болезнь. Коралловидный камень левой почки. Хронический пиелонефрит вне обострения.Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный (2014 год) кардиосклероз. Стресс-индуцированная кардиомиопатия неуточнен-ная. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) I ст., II функциональный класс по NYHA. Гипертоническая болезнь 3 стадии, II степени, риск сердечно-сосудистых осложнений 4. Клиническая ситуация обсуждена на консилиуме врачей с участием анестезиолога кардиолога и уролога. Абсолютных противопоказаний к операции не было выявлено. Принято решение о выполнении наименее травматичного оперативного вмешательства по поводу коралловидного камня, и 21.01.2022 пациенту выполнена РИРХ слева с последующим дренированием ВМП слева внутренним мочеточниковым стентом. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Спустя 2 месяца после операции, 31.03.2023, перед удалением внутреннего мочеточникового стента пациенту выполнена контрольная КТ, при которой выявлен единичный резидуальный конкремент в средней трети левого мочеточника (рис. 10), в связи с чем 03.04.2023 выполнена КУЛТ.

ОБСУЖДЕНИЕ

В основу настоящей статьи положен анализ опыта лечения пациентов с МКБ в двух учреждениях – городской клинической больнице,оказывающей экстренную медицинскую помощь, и федеральном научноисследовательском центре, специализирующемся на плановом хирургическом лечении, что позволяет оценить различные клинические подходы к ведению этой категории пациентов.

Причины образования камней в мочевыводящих путях разнообразны. В настоящее время ряд специалистов склоняются к мнению, что не существует единой причины возникновения МКБ, а есть ряд факторов и состояний, которые способствуют формированию конкрементов. По результатам менделевской рандомизации на двух выборках, проведенной M. Liu с соавт. в 2023, из 44 факторов риска подтверждено статистически значимое влияние на развитие МКБ раннего начала курения, малоподвижного образа жизни, высокого содержания натрия в моче, соотношения натрия и калия в моче, соотношения натрия и креатинина в моче, содержания кальция в сыворотке, 25-гидрокси-витамина D, скорости клубочковой фильтрации (СКФ), индекса массы тела, окружности талии, уровня инсулина натощак, гликированного гемоглобина, сахарного диабета 2 типа и гипертонической болезни [11].

Как можно предположить из вышеуказанного МКБ патогенетически ассоциирована с метаболическим синдромом и высокой коморбидностью.В частности, неоднократно высказывались предположения о взаимосвязи МКБ и высокого риска сердечно-сосудистых осложнений [12-16].

В ретроспективном обсервационном когортном исследовании C.J. Liu с соавт. в 2022 оценена взаимосвязь МКБ и атеросклеротического стеноза сонных артерий. Воспаление и оксидативный стресс способствуют образованию кристаллов и их адгезии к клеткам почечных канальцев,что приводит к росту камней в почках. Эти же патологические процессы также достоверно способствуют прогрессированию атеросклеротических заболеваний коронарных и сонных артерий. Учитывая, что воспаление играет ключевую роль как в возникновении камней в почках, так и в стенозе сонных артерий, многие показатели воспаления, включая соотношение нейтрофилов и лимфоцитов и соотношение моноцитов и лимфоцитов, могут быть использованы в качестве биомаркеров этих процессов. Индекс системного воспалительного ответа, который объединяет различные воспалительные клетки (нейтрофилы, моноциты и лимфоциты), предложен авторами в качестве более точного воспалительного биомаркера, позволяющего прогнозировать течение атеросклеротической болезни и МКБ [17].

В мета-анализе J. Saenz-Medina с соавт. в 2022 отмечено, что у пациентов с нефролитиазом чаще наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания с относительным риском, оцениваемым от 1,20 до 1,24, а также более высокие показатели риска сосудистых заболеваний в целом, острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта, в частности. Анализ подгрупп не дал достоверных результатов относительно влияния пола и возраста. Авторы предположили,что в основе этой взаимосвязи лежит, преимущественно, эндотелиальная дисфункция.Анализ состава мочи пациентов с МКБ также выявил более высокую экспрессию белков, свя- занных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Экспериментальные модели гипероксалурии выявили повышение маркеров эндотелиальной дисфункции в сыворотке крови [18]. По этой причине у пациентов с МКБ могут встречаться сопутствующие заболевания которые повышают операционно-анестезиологический риск. Такие пациенты требуют персонализированного и мультидисциплинарного подхода.

В настоящее время не существует единого алгоритма выбора лечебной тактики у коморбидных пациентов. В связи с необходимостью учета большого количества факторов при выборе хирургических подходов к лечению коморбидных пациентов с МКБ и сопутствующими заболеваниями, разработка такового остается сложной задачей. Использование искусственного интеллекта для решения данной задачи представляется нам одним из наиболее перспективных путей улучшения результатов лечения пациентов с МКБ за счет персонализированного подхода к выбору хирургической тактики [19-25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбор лечебной тактики у больных МКБ с отягощенным коморбидным фоном, который ограничивает возможности хирургического лечения уролитиаза остается непростой задачей. Для ее решения требуется мультидисциплинарный подход, а также последовательное или одновременное использование различных хирургических методик для удаления конкрементов из мочевыводящих путей.

Нами продемонстрировано три клинических наблюдения успешного лечения уролитиаза у пациентов с отягощенным коморбидным фоном. В каждом случае лечебная тактика определялась индивидуально, в связи с тем, что в настоящее время отсутствует алгоритм выбора методики лечения таких пациентов из-за необходимости учета большого количества факторов.

ЛНТЕРАТУРА/REFERENOES