Перспективные направления развития сырьевой базы твердых полезных ископаемых Тимано-Североуральского региона

Автор: Кузнецов С.К., Бурцев И.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 12 (192), 2010 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты изучения месторождений твердых полезных ископаемых Тимано-Североуральского региона. Показана перспективность Ижемской потенциально бокситоносной площади. Получены новые данные о горючих сланцах Яренгского района, подтверждено их высокое качество. Изучены месторождения золота и медных руд Тимана и западного склона севера Урала. В пределах Приполярноуральской кварцевожильно-хрусталеносной провинции выделены месторождения, перспективные на особо чистое кварцевое сырье.

Тимано-североуральский регион, минеральное сырье, титан, бокситы, горючие сланцы, золото, медные руды, кварц

Короткий адрес: https://sciup.org/149129006

IDR: 149129006

Текст научной статьи Перспективные направления развития сырьевой базы твердых полезных ископаемых Тимано-Североуральского региона

Ceʙep Урала, Тиман, Пай-Хой с давних времен привлекают внимание исследователей в отношении различных полезных ископаемых. Так, в 1491 г. по указу Ивана III нa p. Цильма направилась первая поисковая экспедиция. В результате были обнаружены медные руды, организованы их добыча, выплавка меди и, возможно, серебра и золота. В 1499 г. был основaн городок (острог) Пустозерск, сыгравший важную роль в развитии рудорозыскного дела нa Ce-ʙepe. C XII в. известны соляные источники нa реках Вымь, Вычегда и Мезень. B XVII в. начал работать Сереговский солеваренный завод. B тот же период стали добывать точильный камень. B 1651 г. по приказу царя Алексея Михайловича была направлена поисковоразведочная экспедиция нa Новую Землю «для сыску серебра и других руд». B XVIII в. организованы Кажимские горные железоделательные предприятия (археологические находки свидетельствуют о том, что использование железных руд в регионе началось значительно раньше). B 1746 г. Ф. С. Пря-дуновым нa p. Ухте был построен пер- вый в мире нефтеперегонный завод. Едва ли не в каждом крупном поселении производились кирпич, известь, алебастр. B итоге в XVIII—XIX вв. pe-гион обрел черты перспективной горно-промышленной территории.

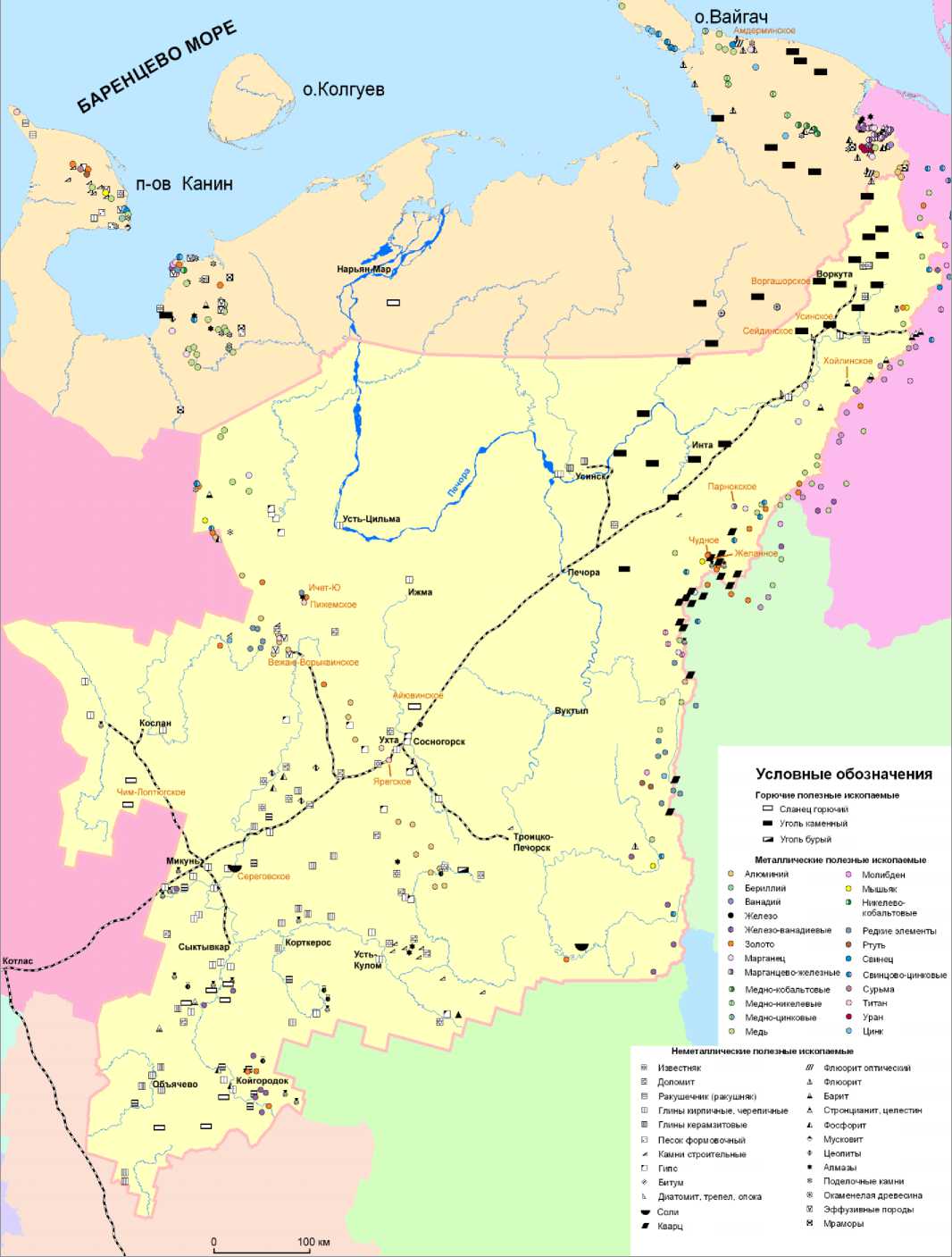

С начала ХХ в. в ходе систематического геологического изучения Тима-но-Североуральского региона сведения о его сырьевом потенциале неизмеримо умножились. Разрабатываются месторождения нефти, газа, угля, бокситов и других полезных ископаемых. Академическая наука сыграла чрезвычайно важную роль в открытии и освоении многих месторождений, в формировании сырьевой базы этой обширной территории, в решении сырьевых задач федерального значения, обеспечении отечественных предприятий, в том числе оборонных, стратегическими видами минерального сырья. Значительный вклад внесен в открытие и изучение месторождений нефти, газа, угля, бокситов, титана, пьезооптического кварца, оптического флюорита, баритов, хромитов, золота, марганца, полиметаллов, алмазов, редких метал- лов. Разработаны способы поисков различных месторождений, способы обогащения и оценки качества руд и др. В последние годы получены новые данные о месторождениях титана, бокситов, горючих сланцев, золота и других полезных ископаемых (см. карту).

Хорошо известное flрегское нефтетитановое месторождение, расположенное нa fiжном Тимане, является крупнейшим в России. Изучение этого месторождения проводилось различными коллективами. B настоящее время разработаны и находятся в стадии реализации проекты по созданию горно-химического комбината. B ходе выполненных в институте исследований получены детальные сведения о минеральном составе руд, особенностях их обогащения. Наряду с flрегским выделяются Пижем-ское месторождение (Средний Тиман), flрегско-Водненская площадь (fiжный Тиман) и другие перспективные в отношении титановых руд территории. Предполагается, что титансодержащие песчаники и метапелиты могут быть источником формирования современных прибрежно-морских россыпей [1, 2].

Твердые полезные ископаемые Тимано-Североуральского региона

Месторождения бокситов Тимана, разработка которых ведется уже несколько лет, имеют чрезвычайно большое значение не только для нашего региона, но и для всего алюминиево-глиноземного комплекса страны. Неблагоприятные условия размещения бокситовых месторождений на Урале и в центральной России (большие глубины залегания), низкое качество руд в других регионах (Архангельская область, Сибирь), обусловливают их слабую конкурентоспособность. Периодически возникает интерес к вовлечению в крупномасштабное промышленное использование альтернативных бокситам ресурсов высокоглиноземистого сырья — кианита, нефелинов Кольского полуострова, цеолитов. Такие работы, безусловно, необходимы, но вряд ли они могут решить проблемы в короткие сроки и в современных экономических условиях. Треть российских запасов и две трети ресурсов бокситов сосредоточены в Средне- и fiжноти-манском бокситоносных районах. Здесь помимо уже выявленных месторождений и проявлений имеется несколько слабоизученных площадей. В частности, целесообразна постановка поисковых работ в пределах Ижемской потенциально бокситоносной площади, перспективы которой были впервые обозначены в 1970-е гг. в связи с находками бокситоподобных пород по р. Черь Ижемская.

Ижемская площадь имеет сходное геоструктурное положение с Тимше-ро-Пузлинской площадью fiжного Тимана. Потенциально бокситоносными здесь, как и на всем fiжном Тимане, являются континентальные отложения нижнекаменноугольного возраста (тульского и алексинского горизонтов визейского яруса нижнего карбона), перекрывающие с угловым и стратиграфическим несогласиями карбонатно-глинистые отложения верхнего девона (ижемской свиты фаменского яруса). Бокситоносные осадки выполняют эрозионные и эрозионно-карстовые депрессии довизейской поверхности. До глубины 100 м прогнозируется выявление до 130 млн т бокситов и из них более половины (100 млн т) на глубинах до 50—60 м.

В ходе поисково-ревизионных работ, проведенных нашим институтом, установлено распространение бокситоподобных пород по берегам рек Черь Ижемская и Розь. Горизонт пестроцветных глинистых пород был не- прерывно прослежен в субмеридиональном направлении вдоль Чери Ижемской на расстоянии свыше 2 км. Породы пестроцветного горизонта представлены глинами и флинтклейна-ми (каолинитовыми аргиллитами) с характерными для бокситов структурно-текстурными признаками. Максимальная их мощность (около 6 м) установлена горными выработками в северной части Изъюръельской структуры. По данным вертикального электрического профилирования в ее центральной части мощность предполагаемых залежей бокситов достигает не менее 12 м. Предполагается, что по составу потенциальные рудные объекты на этой площади будут схожи с высококремнистыми, но бессернистыми бокситами Кедвинского месторождения [3].

С привлечением новых данных проведена минерально-технологическая оценка маложелезистых бокситов и сопровождающих их глиноземистых пород (аллитов) Средне- и fiжнотиманского бокситоносных районов, каолинитовых глин Тиман-ской провинции и показана возможность их использования во многих отраслях промышленности, в том числе в высокотехнологичных [4, 5]. В промышленно значимых объемах такие высококачественные (низкожелезистые и высокомодульные) бокситы и каолины могут добываться только в Республике Коми.

В Тимано-Североуральском регионе выявлены значительные ресурсы горючих сланцев, относящихся к отложениям верхней юры. Выделены крупные бассейны, в которых обособляются сланценосные районы с различным потенциалом — Тимано-Печорский бассейн с Ижемским и Большеземель-ским районами, Вычегодский — с Сы-сольским и Мезенский — с flренгским районом.

В Ижемском районе наиболее перспективным для освоения является Айювинское месторождение. Актуальность его изучения обусловлена необходимостью геолого-экономической переоценки, поскольку запасы только этого месторождения учитываются государственным балансом. Месторождение характеризуется благоприятными географо-экономическим положением и горно-техническими условиями разработки, значительным ресурсным потенциалом. В сланценосной толще мощнос- тью 15—19 м (участками достигает 35) выделяется три-пять промышленных пластов горючих сланцев. Технологические исследования, в том числе и промышленные испытания, проведенные в различных организациях, показали, что горючие сланцы Айю-винского месторождения отличаются высоким качеством.

В flренгском сланценосном районе завершаются разведочные работы на Чим-Лоптюгском месторождении [6]. Здесь сланценосная толща общей мощностью до 15—17 м содержит от трех до шести пластов, три из которых соответствуют промышленным кондициям. В ходе разведки месторождения были получены новые данные по строению сланценосных пластов, литологии, геохимии органического и минерального вещества, минералогии вмещающих пород. На участке Чим Центральный подготовлены запасы промышленных категорий. Предложены новые технические и технологические решения в области проведения вскрышных и выемочных работ. Опытными испытаниями, проведенными в Тестовом центре компании Commodas Mining GmbH (Германия), обоснована эффективность применения методов крупнокусковой сепарации для повышения качества добываемого сланца. Новые технологические исследования, проведенные в ООО «ТТУ» (Санкт-Петербург), Институте сланцев (Кохтла-flрве, Эстония) и Институте геологии Коми НЦ УрО РАН, подтвердили высокое качество горючих сланцев: теплота сгорания 7.5—25 МДж/кг; выход смолы полукоксования 6—35 %; содержание серы 2—8 %. Экономическая оценка возможности переработки горючих сланцев на установках УТТ-3000 показала высокую эффективность, которую можно значительно повысить при синтезе технологий сланцепереработки и производства цемента из зольного остатка.

В течение уже многих лет в нашем регионе ведутся геологические работы по коренному и россыпному золоту. Как известно, золото вначале было найдено в аллювиальных отложениях различных водотоков, в некоторых коренных породах, в том числе в кварцевых гравелитах и конгломератах проявления Ичет-fi на Тимане. Впоследствии в Кожымском районе на Приполярном Урале были открыты промышленные россыпные и коренные месторождения золота. В течение ряда лет велась разработка россыпей. В настоящее время проявления и месторождения золота выявлены на Тимане, Северном, Приполярном и Полярном Урале. Интересно, что вместе с золотом в рудах некоторых проявлений отмечаются повышенные содержания платиноидов [7 и др.]. В ближайшее время добычные работы планируется проводить на месторождении Чудном в Кожымском районе.

В последние годы проведено изучение золоторудных проявлений в Енга-непэйском и Манитанырдском районах Приполярного Урала, в частности дана детальная характеристика Нияюского золото-сульфидного месторождения. В рудах наряду с пиритом, арсенопиритом, галенитом, сфалеритом, халькопиритом установлены редкие минеральные фазы, в том числе ауростибит, самородный висмут. В качестве элементов-примесей в сульфидах обнаружены селен, торий, палладий, никель, висмут. Золото наблюдается в виде включений в сульфидах или в сростках с ними. Выделены две стадии рудообра-зования: золото-пирит-арсенопирито-вая и золото-халькопирит-галенит-сфа-леритовая. Результаты исследований позволяют актуализировать такую важную и хорошо известную проблему, как извлечение тонкого золота из сульфидов, широко распространенных на многих месторождениях Урала и других регионов.

Изучено золото из аллювиальных отложений Восточно-Войкарской площади на восточном склоне Полярного Урала. Этот район вызывает большой интерес в связи с реализацией проекта «Урал Промышленный—Урал Полярный» и строительством железной дороги. В результате исследования типохимизма золота установлена его принадлежность к коренным источникам с разным минеральным типом руд. Выделены участки, перспективные на обнаружение медно-золото-платиноидных проявлений. Определены закономерности локализации и минеральный состав медно-благород-нометалльного оруденения проявления Озерного, которое также находится на восточном склоне Полярного Урала и относится к Дзелятышорско-му верлит-клинопироксенитовому массиву [8 и др.]. На этом проявлении найдены медь, золото, самородная платина, палладистая медь, сперрилит, большой набор антимонидов, висму-тидов, теллуридов и др. Разработана 6

модель рудообразования. Показано, что при становлении массива благородные металлы и медь накапливалась в магнезиальных породах, богатых оливином клинопироксенитах. Гидротермально-метасоматические процессы, связанные с внедрением и остыванием габбровых интрузий, способствовали формированию золотомедной минерализации вдоль границ этих интрузий.

Получены новые данные о присутствии золота и минералов платиновых металлов в позднекембрийско-ранне-ордовикских кварцевых гравелитах и конгломератах [7, 9 и др.]. В районе хребта Саурипэ на Полярном Урале в конгломератах бадьяшорской свиты в ассоциации с золотом впервые обнаружены атенеит, стибиопалладинит и мер-тиит. В таких же породах хребта Малды-нырд на Приполярном Урале в ранее выявленных фуксит-золото-палладие-вых месторождениях, в сростках с золотом установлен самородный палладий. Значительно южнее на западном склоне Приполярного Урала, в Вук-тыльско-Илычском районе, обнаружена фуксит-золото-платиноидная минерализация, подобная малдынырдской, приуроченная к позднекембрийско-раннеордовикским кварцевым гравелитам, залегающим на рифей-вендских риолитах. Полученные данные расширяют перспективы региона в отношении золота и платиноидов и свидетельствуют о важной роли межформационного контакта уралид и доуралид как региональной рудоконтролирующей структуры.

Продолжается изучение месторождений меди, интерес к которым в последнее время заметно возрастает. Так, в медистых песчаниках Саурипэйского месторождения на Полярном Урале впервые удалось обнаружить микронные и субмикронные зерна золота, платины и серебра [10]. Получены новые данные о вещественном составе медных руд в стратиформных проявлениях Среднего Тимана [11]. Установлено, что ведущая роль в медно-сульфидной минерализации принадлежит джарлеиту, а не халькозину, как это считалось ранее. Впервые выделены и детально описаны четыре природных типа медных руд. Особого внимания заслуживает факт обнаружения медной минерализации в красно-бурых песчаниках. Впервые установлено повышенное содержание меди в голубых меденосных глинах. Поисковыми технологическими исследованиями и технико-экономическими расчетами обоснована возможность вовлечения в промышленное освоение медных и поликомпо-нентных окисленных руд с использованием биогеотехнологических методов, предложены новые решения по разработке месторождений геотехнологи-ческими методами, включающими скважинное и кучное выщелачивание, разработаны инвестиционные проекты и обоснования строительства гидрометаллургических предприятий [12].

Важное место в сырьевом потенциале нашего региона и России занимают месторождения оптического флюорита, пьезооптического кварца, прозрачного жильного кварца и горного хрусталя для плавки специальных видов стекла, находящиеся на Пай-Хое и Приполярном Урале. Выделяются Ураль-ско-Новоземельская флюоритоносная и Приполярноуральская кварцево-жильно-хрусталеносная провинции. К числу месторождений, имеющих наибольшее значение, относятся Амдер-минское флюоритовое месторождение, кварцевожильно-хрусталеносные месторождения Желанное, Николай-Шор, Пелингичей, Омега-Шор и др.

В последнее время выполнен большой объем исследований, направленных на обеспечение отечественной промышленности особо чистым кварцевым сырьем для оптики и электроники, по качеству соответствующим стандартам ведущих мировых фирм. Установлено, что на большинстве приполярноуральских разведанных месторождений к наиболее чистым разностям кварца относится высокопрозрачный реликтовый кварц [13 и др.]. Распределение такого кварца в пределах промышленных жил в большинстве случаев хаотичное, что осложняет выделение блоков подсчета запасов и возможности селективной отработки. Выход высокопрозрачного кварца из основной массы гигантозернистого кварца на различных месторождениях варьируется в широких пределах. К наиболее перспективным относятся Хусь-Ойка, Желанное, Стеклянные поля и другие. Основным фактором, ограничивающим качество гигантозернистого жильного кварца, является присутствие в нем газово-жидких включений, для удаления которых необходимо проведение многостадийных операций глубокого обогащения. Более предпочтительным сырьем для получения особо чистых концентратов

является гранулированный кварц, широко развитый на восточном склоне Приполярного Урала в пределах высо-кометаморфизованного раннепротерозойского няртинского комплекса и его ближнего сланцевого окружения, подобный гранулированному кварцу известных южноуральских месторождений. Анализ геологических данных свидетельствует о высокой вероятности нахождения такого же кварца на Полярном Урале в районах неркаюс-кого и харбейского комплексов.

Очевидно, что основу минеральносырьевого потенциала Тимано-Севе-роуральского региона составляют месторождения нефти, газа, угля, титана, бокситов. Имеются запасы и ресурсы этих видов полезных ископаемых, есть основания для продолжения геологических работ. Кроме того, заслуживают внимания горючие сланцы, хромиты, редкие металлы, медь, золото, бариты, соль, кварц, маложелезистые бокситы и каолинитовые глины, высоко-магнезиальные (флюсовые) доломиты, химически чистые известняки, стекольные пески, цеолиты, керамическое сырье, строительные материалы и др. Определенные перспективы связаны с практическим использованием в различных отраслях промышленного производства анальцимолитов, высокоглиноземистых сланцев, других нетрадиционных ресурсов.

Работа выполнена при поддержке программы ОНЗ РАН № 2 (проект «Металлогения и минералогические критерии прогнозирования, поисков и оценки месторождений полезных ископаемых» 09-Т-5-1015).

Список литературы Перспективные направления развития сырьевой базы твердых полезных ископаемых Тимано-Североуральского региона

- Калюжный В. А. Геология новых россыпеобразующих метаморфических формаций. М.: Наука, 1982. 264 с.

- Махлаев Л. В., Голубева И. И. Ильменитсодержащие метапелиты как источник формирования современных прибрежно-морских титановых россыпей // Россыпи и месторождения кор выветривания: современные проблемы исследования и освоения: Материалы XIV Международного совещания по геологии россыпей и месторождений кор выветривания. Новосибирск, 2010. С. 430-433.

- Бурцев И. Н., Салдин В. А., Шеболкин Д. Н., Груздев Д. А. Геологическое строение и вещественный состав Изъюръельского проявления каолинитов (Южный Тиман) // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. Т. 3. Сыктывкар: Геопринт, 2009. С. 171-174.

- Беляев В. В. Маложелезистые белоцветные бокситы: распространение, состав, промышленное использование. Сыктывкар, 2009. 42 с. (Научные достижения - практике / Коми научный центрУрО РАН. Вып. 126).

- Кузнецов С. К., Бурцев И. Н. Минеральное сырье для высоких технологий // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. Т. 1. Сыктывкар: Геопринт, 2009. С. 64-69.