Перспективы Леванта в свете проблемы перехода от среднего к верхнему палеолиту

Автор: Меньен Л.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщаются данные, касающиеся технических изменений, которые происходили на рубеже среднего и верхнего этапов палеолита на территории Леванта. Являясь своеобразным коридором между Африкой и Евразией, Левант играет ключевую роль в дискуссии о происхождении человека современного физического типа. Для обсуждения динамики технических изменений на начальном этапе верхнего палеолита привлекаются результаты недавно проведенных раскопок и технологических исследований, основанных на концепции «операционных цепочек», а также новые радиоуглеродные даты. При этом подробно рассматривается состав кремневых индустрий среднего и раннего этапов верхнего палеолита на территории Ливана, Турции и Израиля. Установлено, что сутью перехода к верхнему палеолиту в данном регионе был синтез технологических новшеств, появлявшихся в некоторых местных группах эпохи среднего и начальной поры верхнего палеолита. Если, как считают многие исследователи, имела место диффузия, то она была всего лишь стимулом дальнейших изменений. Изученный материал позволяет отвергнуть упрощенные теории, которые отводят миграции и последующей аккультурации решающую роль в данном процессе.

Левант, "переход", кремневая технология, поздний этап среднего палеолита, начальный этап верхнего палеолита

Короткий адрес: https://sciup.org/14522930

IDR: 14522930 | УДК: 903

Текст научной статьи Перспективы Леванта в свете проблемы перехода от среднего к верхнему палеолиту

Под влиянием результатов палеогенетических исследований для изучения проблемы происхождения верхнепалеолитических технокомплексов все большее значение приобретают модель заселения из Африки и связанная с ней теория диффузионизма, касающаяся распространения человека современного антропологического типа. Однако в свете научных знаний, накопленных за последние десятилетия, процессы, относящиеся к рубежу позднего этапа среднего палеолита - начальной поры верхнего палеолита, выглядят значительно более сложными, чем представлялось ранее. В этот период население мигрировало как в пределах континентов, так и между ними; эти передвижения, вне всякого сомнения, обусловили наблюдаемое разнообразие культурных традиций, в частности неожиданное появление радикально раз личных технологий (например, резкая смена среднепалеолитических индустрий верхнепалеолитическими на Северном и Южном Кавказе). Некоторые археологические материалы свидетельствуют о неоспоримых технологических изменениях. С недавнего времени стало уделяться больше внимания различиям, возникавшим в т.н. переходный период на разных территориях. Результаты недавних раскопок, развитие технологических исследований, основанных на методах «операционных цепочек», ремонтажа и радиометрического датирования, позволили получить более точное представление о масштабах вариабельности в различных регионах в описываемое время.

Принимая во внимание новые данные, можно предположить, что культуры верхнего палеолита формировались по одному сценарию. Вероятно, это

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (51) 2012 © Меньен Л., 2012

допущение применимо к событиям, происходившим не только во всех областях Евразии, но и внутри любого крупного региона. Несомненно, мы нуждаемся в исследовании изменений в каждом отдельном регионе с целью лучшего понимания этого феномена.

Многие годы исследователями активно обсуждается проблема интерпретации процессов, характерных для рубежа позднего этапа среднего палеолита и начальной стадии верхнего палеолита на территории Леванта [Azoury, 1986; Bar-Yosef, 1998, 2000, 2002; Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2009; Copeland, 1975; Garrod, 1951, 1955; Kuhn, 2003, 2004; Kuhn et al., 2009; Marks, 1983, 1988, 1990, 2003; Tostevin, 2000, 2003]. Явлениям, отмеченным в этом регионе, который находится на перекрестке путей между Африкой и Евразией, всегда придавалось большое значение при обсуждении проблем возникновения культур верхнего палеолита в Евразии и взаимоотношений между неандертальцами и людьми современного антропологического типа. Наличие в пещере Кебара только верхнепалеолитической пластинчатой индустрии раннего ахмариана, датирующейся ок. 43–42 тыс л.н. [Bar-Yosef et al., 1996; Rebollo et al., 2011], дает основание предположить, что культуры верхнего палеолита появились в этом регионе раньше, чем где бы то ни было [Bar-Yosef, 2000]. Таким образом, материалы Леванта открывают возможность для определения спектра технических навыков человека на заре верхнего палеолита и обсуждения специфики процессов, представляющих этот период.

Поздний этап среднего палеолита

Результаты проведенного нами изучения последовательности развития индустрии пещеры Кебара и ее сопоставления с другими основными комплексами позднего этапа среднего палеолита Леванта (пещерные стоянки Амуд, Тор-Фарадж, Безез, Кеуе, Табун, стоянки открытого типа Умм-эль-Тлель [Bar-Yosef, Meignen, 1992; Meignen, Bar-Yosef, 1991, 1992, и др.] и Хуммаль, слой 5 [Hauck, 2011]) позволяют выделить следующие основные особенности указанного этапа палеолита:

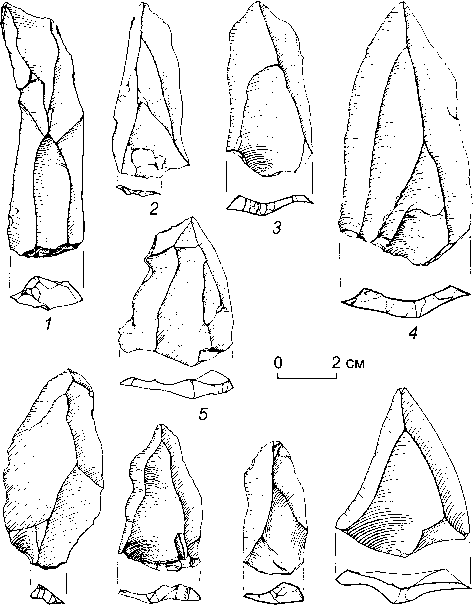

большое значение производства конвергентных и заостренных леваллуазских заготовок довольно удлиненных пропорций (например, соотношение длины/ ширины леваллуазских сколов из пачки слоев IX–X Кебары составляет 1,7–1,8, из пачки XI – 2, из слоя 5 Хуммаля (горизонты А1 и А2) – 1,8–2,3 (рис. 1);

доминирование леваллуазского рекуррентного однонаправленного метода расщепления, часто в его конвергентном варианте;

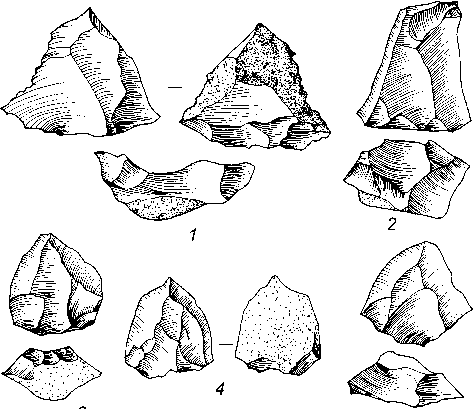

наличие нуклеусов со специфической морфологией (очень выпуклые латерали леваллуазских нуклеусов [Meignen, 1996]) (рис. 2), эксплуатация по-

6 78 9

Рис. 1. Удлиненные конвергентные леваллуазские сколы. Кебара, слой XI (средний палеолит).

Рис. 2. Леваллуазские однонаправленные ядрища с выпуклыми латеральными краями. Кебара, слои XI–VII (средний палеолит).

верхности данных ядрищ без промежуточных этапов переоформления;

расщепление ядрищ производилось на наиболее широкой плоскости ( débitage facial ), использовалась

техника твердого отбойника, удар наносился в место, несколько удаленное от края ударной площадки;

основные категории орудийного набора – нерету-шированные леваллуазские сколы (часто с конвергентными краями), ретушированные изделия мустьерско-го типа (скребла, ретушированные остроконечники), верхнепалеолитические типы орудий редки.

Все комплексы являлись частью большого левал-луазского технокомплекса, для традиций которого характерна эффективная система утилизации нуклеусов. Эта система предполагала простую подготовку ядрищ, включавшую тщательное фасетирование ударной площадки; непрерывность процесса утилизации нуклеусов, сочетающего снятие удлиненных, покрытых естественной коркой краевых сколов и последовательное расщепление (рекуррентный способ, реализуемый в рамках расщепления нескольких последовательно используемых поверхностей); производство относительно удлиненных конвергентных сколов (или даже пластин) (см. рис. 1). В финале среднего палеолита 70–45 тыс. л.н. леваллуазский комплекс получил широкое распространение; он зафиксирован во всех экологических зонах Леванта –

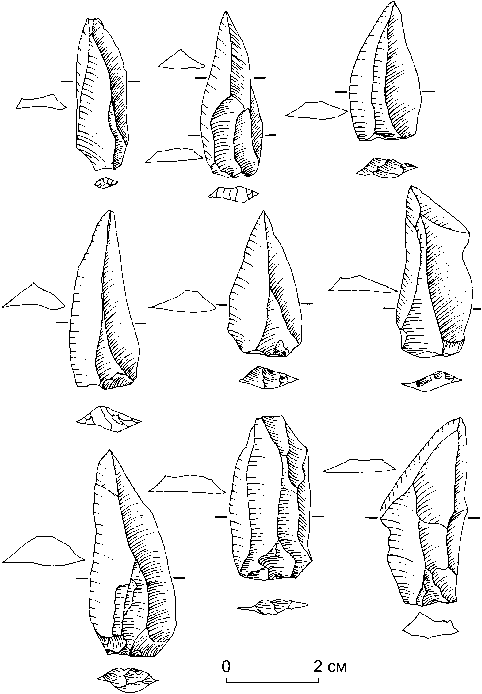

Рис. 3. Удлиненные конвергентные сколы. Ксар-Акил, слой XXIV (начальный верхний палеолит).

средиземноморской прибрежной и аридной континентальной. Вероятно, эта устойчивая техническая система нашла проявление на обширных пространствах [Hovers, 1998]. Вне всякого сомнения, она была гибкой, об этом свидетельствуют примеры вариабельности в тактике расщепления нуклеусов (в частности, в Умм-эль-Тлеле, Кебаре, Амуде).

Таким образом, набор технических приемов определяет основу, на которой формировались последующие верхнепалеолитические индустрии, вне зависимости от того, что лежало в основе возникновения верхнепалеолитических культур – эволюция местных индустрий или же наложение на первоначальную техническую основу традиций пришлого населения.

На позднем этапе верхнего палеолита на территории Леванта доминировала леваллуазская технология, в отличие от территории Западной Европы (особенно Юго-Западной Франции во время морской изотопной стадии 3 (МИС-3)), где было представлено несколько технических систем [Delagnes, Meignen, 2006]). Преимущественное использование однонаправленного леваллуазского метода могло способствовать появлению в Леванте серийного производства пластин. Изготовление удлиненных конвергентных леваллуаз-ских сколов в левантийском среднем палеолите имело большее значение, чем в западно-европейском. Производство остроконечных сколов в финале среднего палеолита выглядит особенно важным в свете превалирования конвергентных острий и пластин (рис. 3), которые ассоциируются чаще всего с начальным этапом верхнего палеолита ( Initial Upper Paleolithic ) по определению С. Куна [Kuhn, 2004].

Начальный этап верхнего палеолита

Комплексы, представляющие данную стадию, ранее именовались переходными индустриями, с егодня этот термин повсеместно выходит из употребления. Мы также не используем термин «эмиран», поскольку в ходе раскопок пещеры Эмирех, проводившихся в середине XX в., с должной тщательностью не фиксировались стратиграфические наблюдения и тафономическая информация, с учетом этого нельзя рассматривать ассамбляжи памятника как надежную основу для определения специфической индустрии.

Выделение в палеолите Леванта «промежуточной» фазы, которой соответствуют как средне-, так и верхнепалеолитические черты, уже давно не вызывает возражений у специалистов [Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2007], хотя до сих пор обсуждаются определения ее хронологических границ. В Кебаре т.н. переходный период не представлен, однако имеются свидетельства небольшого стратиграфического разрыва между пачками слоев XII–V, соответствую- щими финалу среднего палеолита, и пачками IV–III с полностью сформировавшимися верхнепалеолитическими ассамбляжами (раннее ахмарийское заселение, датирующееся ок. 43–42 тыс. л.н.) [Bar-Yosef et al., 1996; Rebollo et al., 2011]. С целью апробирования двух гипотез возникновения новой технологии – на местной основе или же в результате диффузии, посредством культурных контактов или даже миграций – необходимо проанализировать ассамбляжи других стоянок. Важно выявить непрерывную последовательность изменений (вовсе не обязательно, что ее продемонстрирует практически не нарушенная последовательность комплексов из отложений отдельно взятой стоянки [Marks, 2003, p. 260]). В настоящее время лучшим «кандидатом» на эту роль являются отложения в скальном убежище Ксар-Акил: во время его раскопок была прослежена длинная археологическая последовательность смены комплексов, включающих ассамбляжи как финала среднего палеолита, так и очень ранних этапов верхнего палеолита.

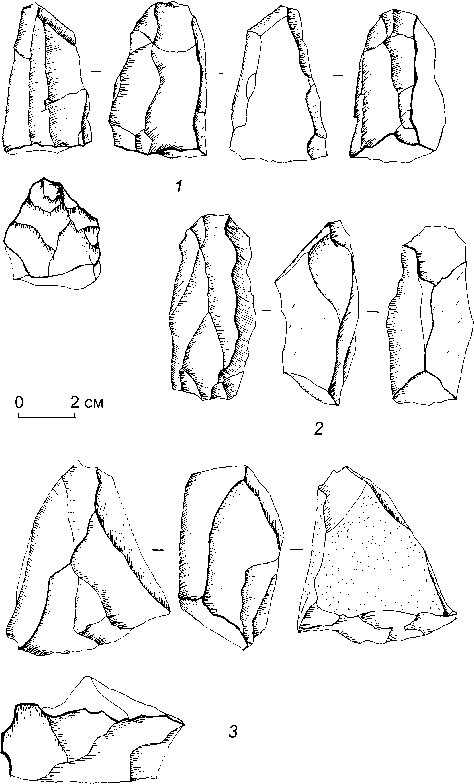

Как мы отмечали в предыдущих статьях, в т.н. переходных комплексах (они же комплексы начальной стадии верхнего палеолита) Ксар-Акила (слои XXV–XXI) некоторые подтреугольные пластины и удлиненные острия, морфологически близкие к ле-валлуазским продуктам, были получены в результате использования леваллуазской конвергентной однонаправленной схемы [Meignen, Bar-Yosef, 2002, 2004]. Однако большая часть таких изделий выполнена с помощью метода объемного скалывания нуклеусов, который представляют подпризматические или призматические однонаправленные конвергентные или реже – бипродольные ядрища (рис. 4, 1, 2 ). Это значит, что большинство сколов было произведено с помощью стратегии утилизации нелеваллуазских пластинчатых ядрищ.

В слое XXIV Ксар-Акила обнаружены относительно плоские однонаправленные конвергентные нуклеусы, которые расщеплялись не только на широкой плоскости, но и на узкой латерали. У них смена ориентации ударной площадки (подобное не было отмечено на леваллуазских однонаправленных нуклеусах из Кебары) (рис. 4, 3 ), изменение угла между ударной площадкой и фронтом скалывания обеспечивали более интенсивную редукцию толщины нуклеуса. Такие технические инновации определили смену леваллуаз-ской схемы утилизации ядрища на объемную.

Многие конвергентные сколы, имевшие фасети-рованную ударную площадку, были сколоты с применением техники твердого отбойника ударом, нанесенным в зоне, удаленной от края ударной площадки [Bergman, Ohnuma, 1987] (см. рис. 3). В материалах из слоев XXV–XXI начальной стадии верхнего палеолита К. Онума и С.А. Бергман отмечены признаки применения техники мягкого отбойника (точечные и

Рис. 4. Призматический однонаправленный нуклеус ( 1 ); подпризматический бипродольный нуклеус ( 2 ); относительно плоский однонаправленный конвергентный нуклеус ( 3 ). Ксар-Акил, слой XXIV (начальный верхний палеолит).

линейные ударные площадки), а также приема снятия карниза ударной площадки с помощью абразива [Ohnuma, Bergman, 1990]. Однако подобные особенности не выявлены в комплексах пещеры Ючагизли – стоянки начального верхнего палеолита, расположенной на территории Турции; здесь появление техники мягкого отбойника получило отражение в слое Е, относимом уже к раннему ахмариану [Kuhn, 2004]. В слоях начального этапа верхнего палеолита Ксар-Акила обнаружены ретушированные орудия в основном верхнепалеолитических типов (в т.ч. концевые скребки и резцы), а также специфические орудия типа шанфрейн – «культурные маркеры», зафиксированные только в Северном Леванте [Azoury, 1986; Bergman, Ohnuma, 1987; Ohnuma, Bergman, 1990].

Материалы левантийских стоянок Ючагизли, Тор Садаф, Умм-эль-Тлель, на которых сохранились слои начального этапа верхнего палеолита, были опубликованы [Kuhn, 2004; Kuhn et al., 2009; Fox, 2003; Boëda, Bonilauri, 2006; Bourguignon, 1998]. Детальное изучение этапов производства удлиненных сколов (пластин и острий), прослеженных по этим комплексам, позволяет выявить тенденцию замещения леваллуазской технологии серийным производством пластин, преимущественно верхнепалеолитических типов орудий (концевые скребки и резцы). Скребла и зубчатые орудия в ассамбляжах достаточно многочисленны. Присутствие в комплексе верхнепалеолитических типов орудий на пластинах должно рассматриваться как основание для его отнесения к начальному этапу верхнего палеолита.

С начальным этапом верхнего палеолита ассоциируются два специфических типа орудий: эмирейские острия, встречаемые как в средиземноморской, так и в аридной зонах, а также орудия типа шанфрейн, известные в основном по материалам из пещер Северного Леванта. Хорошо известные комплексы стоянки Бо-кер-Тахтит [Marks, Kaufman, 1983], всегда упоминаемые в дискуссии о переходе от среднего к верхнему палеолиту, должны рассматриваться как особенные. В отличие от Э. Маркса (материалы из уровня 1 Бо-кер-Тахтита он относит к финалу среднего палеолита, для которого характерна леваллуазская технология расщепления) нами в ходе технологических исследований в этом слое были выявлены черты верхнепалеолитической традиции объемного расщепления: утилизация нуклеусов с узкой стороны, поддержание выпуклости рабочего фронта с помощью снятия ре-берчатых пластин, систематическое фасетирование ударных площадок и использование техники твердого отбойника, в ряде случаев удар наносился по краю площадки [Meignen, 1996]. В орудийном наборе многочисленны верхнепалеолитические типы орудий, в т.ч. эмирейские острия. Таким образом, несмотря на ранние даты (47–46 тыс. л.н. [Marks, 1983]), уровень 1 Бокер-Тахтита представляет индустрию начальной стадии верхнего палеолита, в которой отсутствует леваллуазский компонент sensu stricto и преобладают продукты бипродольной системы объемного скалывания. Учитывая наличие в коллекциях эмирейских острий, можно сделать вывод, что комплексы уровня 1 Бокер-Тахтита, принадлежащие начальному этапу верхнего палеолита Южного Леванта, отличаются от северолевантийских комплексов этого же этапа в Ючагизли и Ксар-Акиле [Sarel, Ronen, 2003]. Однако другие индустрии этого периода Южного Леванта, например Тор Садафа (Иордания) [Fox, 2003], не обладают такими же чертами, как ассамбляж уровня 1 Бокер-Тахтита. Так, удлиненные подтреугольные заготовки, обнаруженные в Тор Садаф A и B, получены в рамках однонаправленной конвергентной системы расщепления. Подобная система лежит в осно- ве комплексов начальной стадии верхнего палеолита Северного Леванта. Следовательно, наблюдаемые технические различия не являются исключительно региональными, противопоставляющими комплексы Северного и Южного Леванта; вероятно, ассамбляж уровня 1 Бокер-Тахтита, несмотря на его выразительность, должен рассматриваться как отдельное явление, не характерное для начального верхнего палеолита всего Леванта.

Таким образом, определение «начальный этап верхнего палеолита» относится к комплексам, характеризующимся подлинно верхнепалеолитическим набором ретушированных орудий (резцы, концевые скребки и пластины со следами ретуши), который может сочетаться с изделиями среднепалеолитических типов (скребла и широкие остроконечники). В этих комплексах отражено преобладание пластинчатого расщепления на ядрищах, выполнявшего ся в рамках леваллуазской и/или пластинчатой (объемной) концепций. Большую часть составляют в основном широкие пластины (с конвергентными продольными сторонами), не всегда с устойчивой морфологией, с фасетированными ударными площадками; они демонстрируют чаще всего применение техники твердого отбойника. Иногда методом пластинчатого расщепления получали пластинки (стоянка Умм-эль-Тлель, слои III2a′, II base′ [Boëda, Bonilauri, 2006]).

Индустрии начального этапа верхнего палеолита имели широкое распространение по всему Леванту (например, Бокер-Тахтит, уровни 1–4; Ксар-Акил, слои XXIV–XXI; Тор Садаф, слои A и B; Ючагизли, слои I–F; слои «переходного палеолита» в Умм-эль-Тлель). Более того, в слоях некоторых стоянок, характеризующихся хорошей сохранностью органических материалов, имеются костяные орудия и украшения (Ючагизли и Ксар-Акил [Kuhn et al., 2001, 2009]), что позволяет предположить существование развитой традиции изготовления украшений, которая получила продолжение в последующем ахмариане.

Неизбежно возникают вопросы: каковы взаимоотношения между всеми индустриями начального этапа верхнего палеолита, следует рассматривать их как нечто единое или же по отдельности? Единство этих комплексов проявляется в нацеленности на производство пластин (вне зависимости от использовавшейся стратегии расщепления) и в возрастающей роли в орудийном наборе таких типов, как концевые скребки и резцы, изготовленные на удлиненных заготовках. Этот технокомплекс демонстрирует также внутреннюю вариабельность, которая определяется степенью применения леваллуазского метода расщепления и представительностью среднепалеолитических типов орудий; частотой использования твердого и мягкого отбойников, а также нанесения удара по краю ударной площадки; присутствием или отсут- ствием ретушированных острий, намеренного производства пластинок.

Внутренние вариации про слежены на уровне стоянок, в частно сти в бассейне Эль-Коум [Boëda, Bonilauri, 2006], а также стратиграфических позразде-лений стоянок Умм-эль-Тлель, Ючагизли, Бокер-Тах-тит, Ксар-Акил. Отражают ли эти вариации диахронический тренд – понять непросто, если учитывать ненадежность дат для указанных памятников. Сегодня имеется немного дат: для уровня 1 Бокер-Тахтита – ок. 47–46 тыс. л.н. ([Marks, 1983], следует учитывать, что они были опубликованы довольно давно и отражали предел возможностей радиоуглеродного метода); для слоев I–F Ючагизли – между 41,4 и 35,0 тыс. л.н. (некоторые из этих дат рассматриваются как проблематичные и, вероятно, соответствуют слишком молодому возрасту [Kuhn et al., 2009]); для «переходного палеолита» Умм-эль-Тлель – между 36,0 и 34,5 тыс. л.н. [Boëda et al., 1996]. Определение возраста «переходных слоев» Ксар-Акила [Mellars, Tixier, 1989] в настоящее время не должно приниматься во внимание, поскольку оно было сделано на основе реконструированной скорости осадконакопления. Учитывая все данные, можно предположить, что начальный этап верхнего палеолита длился в Леванте примерно 10 тыс. радиоуглеродных лет, и рассматривать эту технологическую систему как существовавшую продолжительное время, даже если она и не проявляла себя одновременно во всем регионе.

Появление некоторых инноваций (например, развитие техники мягкого отбойника и нанесение удара по краю ударной площадки), нашедшее отражение в индустриях, приуроченных к разрезу одной многослойной стоянки (Ксар-Акил [Bergman, Ohnuma 1987], Ючагизли [Kuhn, 2004], Тор Садаф [Fox, 2003]), вероятно, демонстрирует эволюцию технологии, по крайней мере в пределах конкретного памятника. Но если брать во внимание только хорошо документированные и датированные стоянки, то попытки выделить генеральную эволюционную последовательность внутри общности начального этапа верхнего палеолита нам представляются пока преждевременными, в чем мы расходимся с М. Аниковичем [Ани-кович, Анисюткин, Вишняцкий, 2007]. Возможно, описанная выше ситуация является результатом появления верхнепалеолитических черт в разное время и на разных территориях. Как свидетельствуют факты, изменения в стратегиях утилизации нуклеусов или в технике скалывания в рассматриваемом регионе появились не внезапно и не одновременно везде. Более того, весьма вероятно, что не может быть обоснована глобальная линейная хронологическая последовательность. В индустриях начальной поры верхнего палеолита продолжительное время проявлялись в разных пропорциях различные системы получения удлиненных сколов (леваллуазская и пластинчатая технология раскалывания с помощью твердого отбойника), но свидетельств синхронных изменений во всем регионе нет. Например, комплекс уровня 1 стоянки Бокер-Тахтит, если мы примем его радиоуглеродные даты 47–46 тыс. л.н., является древнейшей индустрией начального этапа верхнего палеолита Леванта. Однако, согласно нашим исследованиям, он не имеет признаков использования леваллуазской технологии в ее точном значении. Вместе с тем в слоях III2a′ и II base′ («переходный палеолит») Умм-эль-Тлель, датируемых 36 000 ± 2 500 л.н. и 34 530 ± 890 л.н. [Boëda et al., 1996], присутствует леваллуазский компонент, свидетельствующий о производстве удлиненных треугольных сколов. При изучении стратиграфии Умм-эль-Тлель Э. Боёда и С. Бонилари [Boëda, Bonilauri, 2006] в промежутке 42,5–35,0 тыс. л.н. выделили серию последовательно залегавших ассамбляжей, расцененных как различные фации внутри «переходного палеолита». Эти эпизоды характеризуются доминированием пластинчатого расщепления, нацеленного на производство верхнепалеолитических орудий – концевых скребков, резцов, ретушированных пластин. Однако эти пластинчатые стратегии расщепления имеют либо выраженные леваллуазские особенности, либо смешанный характер, в них леваллуазская технология сосуществует с нелеваллуазской. Признаком перемен в технологии являются зафиксированные в некоторых фациях свидетельства получения пластинок с помощью различных методов редукции, являющихся частью пластинчатого расщепления. Это говорит о сложности изменений, происходивших в относительно непродолжительный период в небольшом регионе (бассейн Эль-Коум).

Таким образом, изменения в технологии происходили не одновременно в различных ме стах [Kozlowski, 1990]. Установлено, что верхнепалеолитические типы орудий, особенно концевые скребки и резцы, изготовленные на удлиненных заготовках, преобладали почти во всех комплексах начальной стадии верхнего палеолита, даже в самых ранних, в то время как в индустриях финала среднего палеолита их очень мало. Очевидно несоответствие между особенностями стратегий расщепления (получение удлиненных конвергентных заготовок с помощью различных методов скалывания, которые находились еще в состоянии развития) и характером орудийного набора, морфологические и функциональные изменения которого произошли резко и стремительно в начальной поре верхнего палеолита.

Намеренное производство конвергентных пластинчатых сколов выглядит продолжением тенденции, которая проявилась уже на поздней стадии среднего палеолита, а верхнепалеолитические типы орудий на удлиненных заготовках в предыдущем периоде были редкими и разрозненными. Вместе с тем присутствие орудий со сходящимися краями в комплексах как позднего этапа среднего, так и начального этапа верхнего палеолита свидетельствует о сохранении общей основы орудийного набора.

Анализ способов производства сколов и методов расщепления нуклеуса позволяет установить связи между поздним этапом среднего и начальной порой верхнего палеолита Леванта.

Поздний этап среднего палеолита: исключительно леваллуазская схема утилизации ядрища, нацеленная на производство относительно удлиненных конвергентных сколов, в т.ч. о стрий; непрерывный процесс однонаправленного расщепления ядрища, не связанный со специфической подправкой нуклеуса на каждом этапе редукции. Расщепление ядрища производилось на широкой плоскости, применялась техника твердого отбойника, удар наносился в точку, удаленную от края ударной площадки.

Начальная пора верхнего палеолита: леваллуаз-ский метод утилизации ядрища для получения удлиненных изделий, как правило, с конвергентными краями, сочетался со способом объемной эксплуатации нуклеусов, в основном однонаправленной, роль которого в ходе непрерывного процесса раскалывания возрастала. В комплексах отражено расщепление на наиболее широком фасе нуклеуса ( débitage facial ) или на узкой плоскости ( débitage frontal ). Во всех индустриях долгое время господствовала техника твердого отбойника, удар наносился в место, которое отстоит от ударной площадки. Способы получения удлиненных сколов и доминирование верхнепалеолитических типов орудий на пластинчатых заготовках отличают комплексы ранней поры верхнего палеолита от коллекций более поздних периодов.

Относительная гомогенность индустрий начального этапа верхнего палеолита позволяет отделить эту технологическую общность от комплексов «раннего верхнего палеолита» – термин, который мы предлагаем сохранить для наиболее ранних полностью сформировавшихся верхнепалеолитических комплексов [Meignen, 2006].

Ранний этап верхнего палеолита

Индустрии этого периода характеризуют орудийный набор, состоящий преимущественно из верхнепалеолитических типов (в т.ч. остроконечные пластины и пластинки), и использование для получения тонких пластин и пластинок с призматических нуклеусов пластинчатого метода, а также техники мягкого (органического или каменного) отбойника, удар которым наносился по краю ударной площадки, обработанной с помощью абразива. Ранневерхнепалеолитические комплексы свидетельствуют о постепенном прекращении фасетирования площадок, которые представлены в основном в точечных или линейных вариантах. Был ли этот переход при отделении сколов от твердого отбойника к мягкому и к нанесению удара по краю ударной площадки внезапным или же он явился результатом эволюционного развития – неизвестно (см. дискуссию: [Ohnuma, Bergman, 1990; Marks, 2003, p. 260; Kuhn, 2004]). Но в любом случае эти инновации вместе с тщательным оформлением нуклеусов стали частью процесса стандартизации производства пластин и пластинок в ходе развития верхнего палеолита [Meignen, Bar-Yosef, 2004]. В Леванте полностью сформировавшиеся индустрии ранней поры верхнего палеолита относятся к раннему ахмариану; они выявлены в Кебаре, пачки слоев IV–III (43–42 тыс. л.н. [Bar-Yosef et al., 1996]), Ксар-Акиле, слои XX–XIV [Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2003], Бокер А [Monigal, 2003] (ок. 38 тыс. л.н. [Marks, 1983]), Тор Садафе [Fox, 2003], Ючагизли, слои A–D [Kuhn, 2004] (34– 29 тыс. л.н. [Kuhn et al., 2009]). Данные коллекции, очевидно, являются результатом направления развития комплексов начального этапа верхнего палеолита. Такую долговременную последовательность развития, сопровождавшуюся появлением новой техники скалывания и исчезновением леваллуазской технологии, демонстрируют, например, отложения пещерной стоянки Ючагизли в Турции [Kuhn, 2004; Kuhn et al., 2009], многослойной стоянки Ксар-Акил в Ливане [Ohnuma, Bergman, 1990], стоянки Тор-Садаф в Иордании [Fox, 2003].

Переход от среднего к верхнему палеолиту в Леванте, по мнению некоторых ученых, был относительно быстрым (на протяжении нескольких тысяч лет) из-за стремительной аккультурации предыдущего населения пришлым [Bar-Yosef, 1998, 2000, 2002; Tostevin, 2000, 2003]. На недавнем симпозиуме «Динамика изменений и появления инноваций в культуре древнекаменного века» (Нантер, Франция, 2011 г.) С. Кун в своем докладе продемонстрировал, что последовательность развития культур, прослеженная в отложениях пещеры Ючагизли, для которых характерна хорошая сохранность остатков, позволяет «документировать как преемственность, так и изменения, как стабильность, так и нестабильность, начиная от начального верхнего палеолита и заканчивая ахмари-аном, в зависимости от того, какой аспект имеющихся свидетельств будет проанализирован». За 12 тыс. лет произошли важные изменения, отразившиеся в перераспределении роли представителей крупной и мелкой фауны в рационе питания человека, в каменной технологии, в появлении украшений. Только некоторые из этих явлений выглядят взаимосвязанными, и ни одно из них прямо не коррелирует с произошедшим культурным сдвигом (появлением ахмариана)

(устное сообщение С. Куна, в 2011 г., также см.: [Kuhn et al., 2004]). Материалы различных четко стратифицированных стоянок свидетельствуют о том, что технологические перемены происходили в разных уголках Леванта не синхронно и были продолжительными в жизни каждой стоянки. Возможно продолжительное существование технологии, в которой прослеживается внутренняя эволюция [Kuhn, 2003, p. 66]. В том же русле Я. Боёда и С. Бонилари [Boёda, Bonilauri, 2006] развили идею «промежуточного палеолита» (возраст 35,0–42,5 лет), во время которого на базе нескольких комплексов, находившихся в процессе трансформации, могли сложиться четыре различные индустриальные фации, сосуществовавшие на ограниченном пространстве – бассейн Эль-Коум – Пальмира (Умм-эль-Тлель, слои III2b′ и II base′), Куалта, Джерф Айла, Авина (пункт 203).

В заключение можно предположить, что технические знания, полученные людьми на позднем этапе среднего палеолита, создали основу для развития местного верхнепалеолитического пластинчатого производства (начальная пора верхнего палеолита и ахма-риан), поскольку среднепалеолитическая технология была уже близка к более поздним (верхнепалеолитическим) вариантам. Небольшие изменения в способах оформления ударных площадок на нуклеусах могли дать толчок к формированию новой геометрии нуклеусов, позволявшей производить серийное скалывание пластин. Э. Маркс отнес эти пластинчатые комплексы к «лептолитической линии развития» и оставил в стороне «левантийский ориньяк» [Marks, 2003], «который не имеет никакого отношения к местному переходу от среднего к верхнему палеолиту» [Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2009].

Процессы, лежавшие в основе развития исключительно пластинчатого верхнепалеолитического орудийного набора на данной территории, могли быть обусловлены либо распространением новых технологических черт, которые, возможно, появились в пределах определенной локальной группы в Леванте, судя по культурной последовательности Ксар-Акил, либо заимствованием культурных достижений в виде таких морфологически новых орудий, как концевые скребки и резцы на пластинах. Эти инновации были восприняты местными индустриями. Вероятно, верхнепалеолитические черты (в сфере каменного производства они представлены господствующей системой получения пластин и пластинок, явной тенденцией к стандартизации сколов-заготовок и многочисленными верхнепалеолитическими типами орудий на пластинах) появились не только не во всех регионах, но и не во всех частях одного региона (имеется в виду Левант).

Немногие имеющиеся в нашем распоряжении радиоуглеродные даты позволяют отметить, что в Ке- баре верхнепалеолитические традиции полно стью сформировались ок. 43–42 тыс. л.н. в ходе внутренней эволюции, в то время как традиции ахмариана, представленные на стоянке Умм-эль-Тлель, по всей видимости, были результатом распространения населения во внутриконтинентальные области.

Вполне возможно, что, по крайней мере в некоторых регионах, внешнее влияние (миграции населения или распространение идей) стимулировало появление верхнепалеолитических черт. Между тем репертуар технических знаний в среднем палеолите и начальной поре верхнего палеолита позволяет согласиться с гипотезой развития верхнего палеолита Леванта на местной основе. Тем более, что пока нет убедительных археологических свидетельств внешнего влияния.

По мнению многих ученых, не исключена возможность культурного заимствования, которое следует рассматривать скорее в качестве стимула для выработки синтеза существовавших технологий с привнесенными идеями, а не как катастрофу, вызванную вторжением новых популяций и последующей аккультурацией. Эта более сбалансированная картина предполагает некоторую переоценку генетических свидетельств, на которых были основаны упрощенные представления о катастрофическом вытеснении прежнего населения [Kuhn, Brantingham, Kerry, 2004].