Перспективы нефтегазоносности оренбургского сегмента передовых складок Урала

Автор: Политыкина М.А., Тюрин А.М., Макаров С.Е., Петрищев В.П., Панкратьев П.В., Багманова С.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

На западе Оренбургской области передовые складки Урала (Западно-Уральская зона складчатости) ограничены Сюренским взбросонадвигом. С Центрально-Уральским поднятием они сопрягаются через Западно-Уральский разлом. Эти складки изучены геологической съемкой, грави- и магниторазведкой, а также региональной сейсморазведкой (отработано 1526,3 км профилей). Здесь пробурена только одна скважина - Предуральская-117. На территории Башкортостана, в непосредственной близости от границы с Оренбургской областью, пробурены две скважины - Акбердинские-53, 63. В регионе карбонатно-терригенные отложения девона, карбона и нижней перми смяты в складки. Выделено три сейсмостратиграфических комплекса. Нижний (от поверхности фундамента до подошвы отложений девона) идентифицирован как промежуточный структурный этаж. Сформировавшие его отложения рифея, венда, ордовика и силура компенсируют прогиб по кровле фундамента, имеющий субмеридиональное простирание. Предполагается, что они в основном сложены терригенными отложениями, но возможно и наличие здесь карбонатных и терригенно-карбонатных толщ. В осадочном структурном этаже выделено два нефтегазоносных комплекса: нижнедевон-франский (D1-D3f) и верхнедевон-нижнепермский (D3-P1). Граница между ними - подошва зилаирской серии (D3f2-fm). Оба комплекса сложены карбонатно-терригенными отложениями, соответствующими среднему и верхнему сейсмостратиграфическим комплексам, и рассматриваются как нетрадиционные резервуары нефти и газа. В оренбургском сегменте передовых складок Урала выявлено пять локальных нефтегазоперспективных объектов, представленных антиклинальными складками. Суммарные ресурсы газа по категории D1 по оптимистическому варианту составили 395,8 млрд м3, нефти по категории D1 - 668,7/100,3 млн т (геологические/извлекаемые). По пессимистическому варианту на ресурсы приходится 62,5 % оптимистического прогноза. Обосновано новое направление работ на нефть и газ - карбонатно-терригенные отложения девон-раннепермского возраста передовых складок Урала. Первоочередным для его дальнейшего развития является бурение параметрической скв. Новоуральская-1 глубиной 5400 м

Южный урал, передовые складки, сейсмостратиграфические комплексы, нефтегазоносные комплексы, нетрадиционный резервуар, локальные перспективные объекты, нефть, газ

Короткий адрес: https://sciup.org/14128847

IDR: 14128847 | УДК: 551.24:553.98(470.56) | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-6-59-71

Текст научной статьи Перспективы нефтегазоносности оренбургского сегмента передовых складок Урала

Тектоноседиментационная модель региона

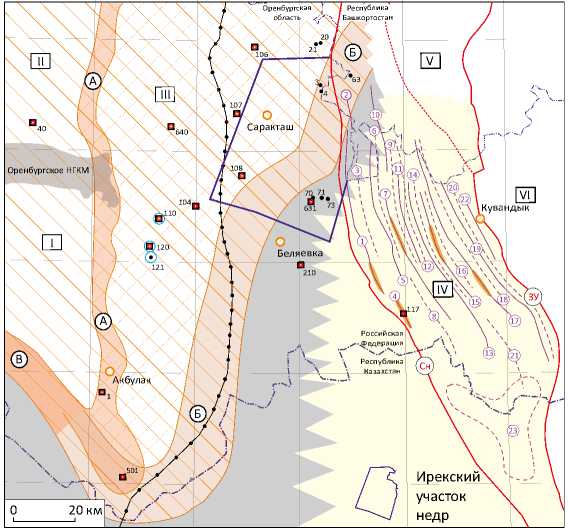

В Волго-Уральской нефтегазоносной провинции развита одноименная карбонатная платформа, сложенная известняками девон-раннепермско-го возраста. Она перекрыта соляно-ангидритовой толщей кунгурского яруса нижней перми. В пределах Западного Оренбуржья выделяется три карбонатных уступа, ограничивающих платформу: нижнепермский, девон-среднекаменноугольный и девон-нижнепермский (рис. 1). Их склоны ограничивают некомпенсированные седиментационные впадины: девон-среднекаменноугольный и девон-нижнепермский уступы — Прикаспийскую впадину, нижнепермский — Предуральскую.

На Южном Урале, западнее Центрально-Уральского поднятия, выделяется Западно-Уральская зона складчатости. Через Сюренский взбросонад-виг она сопрягается с Предуральским прогибом. На территории Башкортостана, в Западно-Уральской зоне, находится Башкирский антиклинорий. От Центрально-Уральского поднятия его отделяет Зилаирский синклинорий. Южная периклиналь антиклинория расположена на широте излучины р. Белая. Южнее эта зона представлена только Зи-лаирским синклинорием. Он маркируется выходами на поверхность терригенных отложений зилаир-ской серии (D 3 f 2 -fm) и сопрягается на территории Башкортостана с передовыми складками Урала. В Оренбургской области Западно-Уральская зона представлена только передовыми складками. На западе они ограничены Сюренским взбросонадвигом, а с Центрально-Уральским поднятием сопрягаются через Западно-Уральский разлом. На территории Мугджар (Казахстан) он назван Сакмаро-Кокпектин-ским. К востоку от Западно-Уральского разлома на поверхность выходят кремнистые породы ордовика, силура и нижнего девона.

В оренбургском сегменте Западно-Уральской зоны карбонатно-терригенные отложения девона, карбона и нижней перми смяты в складки. В западной части региона тектонические структуры гармоничные, в центральной и восточной — дисгармоничные. Их характерными формами являются длинные, протягивающиеся на десятки километров, узкие эжектные антиклинальные складки, вытяну- тые в северо-северо-западном или меридиональном направлениях, и синклинали. Антиклинали, как правило, ундулируют вдоль оси и кулисообразно замещают друг друга. Синклинали широкие корытообразные. Крупные складки осложнены более мелкой складчатостью и тектоническими нарушениями. Длина антиклиналей достигает 60 км и более, амплитуда варьирует от 0,3 до 1,5 км. Их западные крылья более крутые, чем восточные. С севера на юг наблюдается постепенное погружение, увеличение размеров и амплитуды с одновременным уменьшением интенсивности осложняющей вторичной мелкой складчатости и гофрировки слоев (Попова Л.М., Тюрин А.М., 2013).

Оренбургский сегмент передовых складок Урала фактически является моноклиналью с падением в восточный сектор перпендикулярно их простиранию. На ее приподнятой части, рядом с Центрально-Уральским поднятием, отложения нижней перми, верхнего и среднего карбона размыты. На поверхность выходят карбонатно-терригенные породы нижнего карбона. Вблизи Сюренского взбро-сонадвига размыта только верхняя часть отложений нижней перми. Наибольшая ширина зоны складок — 45 км. На границе России и Казахстана она уменьшается до 35 км. На территории Казахстана Сюренский взбросонадвиг примерно на широте 50° граничит с Сакмаро-Кокпектинским разломом. Таким образом, в тектоническом плане ЗападноУральская зона складчатости Южного Урала включает три элемента — Башкирский антиклинорий, Зилаирский синклинорий и Оренбургскую моноклиналь.

Карбонатно-терригенные отложения передовых складок Урала и Предуральского прогиба

Карбонатно-терригенные отложения раннепермского возраста башкортостанского и каменноугольно-раннепермского оренбургского сегментов юга Предуральского прогиба, а также верхнеде-вон-раннепермские востока Прикаспийской впадины являются единым гигантским клиноморфным геологическим телом, имеющим длину до 900 км, ширину — до 75 км и мощность — до 8 км. В пределах оренбургского сегмента Предуральского прогиба на востоке они сопрягаются через Сюрен-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Принципиальные элементы тектоноседиментационной модели Волго-Уральской карбонатной платформы и Западно-Уральской зоны складчатости (Оренбургская область)

Fig. 1. Basic elements of tectonic and depositional model of the Volga-Urals carbonate platform and West Urals fold zone (Orenburg Region)

55 ’ 30’ 56 ’ 00’ 56 ’ 30’ 57 ’ 00’ 57 ’ 30’

52 ’ 00

51 ’ 40

51 ’ 20

51 ’ 00

50 ’ 40

а b 1 2 3 аb 4 5 6

7 а b 8 9 10 11

-

1 — скважины параметрические (а) и поисковые (b); 2 — Волго-Уральская карбонатная платформа и ее бортовые уступы (А — нижнепермский, Б — девон-среднекаменноугольный, В — девон-нижнепермский); 3 — Предуральская некомпенсированная седиментационная впадина раннепермского возраста; 4 — Прикаспийская некомпенсированная седиментационная впадина девон-раннепермского возраста (а — зона развития депрессионного типа разреза девонских отложений, характерного для впадины, b — ассоциации маломощных пластов депрессионных разностей карбонатно-терригенных пород, характерных для некомпенсированной впадины и толщ терригенных пород, сформированных за счет сноса из областей, расположенных от нее к северо-востоку); 5 — западная граница зоны развития флишоидов; 6 — региональные разломы (Сн — Сюренский взбросонадвиг, ЗУ — Западно-Уральский); 7 — граница Зилаирского синклинория; 8 — оси складок антиклинальных (а) (1 — Курмаинская, 2 — Белгушинская, 4 — Актакаль-ская, 5 — Новоивановская, 7 — Новоуральская, 10 — Юлдашевская, 11 — Новомихайловская, 15 — Бурангуловская, 17 — Куруильско-Алимбетовская, 19 — Тлявгуловская, 22 — Кашкукская) и синклинальных (b) (3 — Нарымбетская, 6 — Бужанская, 8 — Курашинская, 9 — Мухамедьяровская, 12 — Никольская, 14 — Канчеровская, 16 — Ильинская, 18 — Адаевская, 21 — Кимперсайско-Алимбетовская); 9 — Кимперсайско-Новопокровская мульда; 10 — локальные нефтегазоперспективные объекты (Курмаинской антиклинали соответствует Южно-Курмаинский объект, названия остальных объектов совпадают с антиклиналями); 11 — административные границы.

Тектоноседиментационные структуры Волго-Уральской карбонатной платформы: I — Соль-Илецкий свод, II — Восточно-Оренбургский свод, III — Предуральский прогиб; тектонические структуры Южного Урала: IV — Оренбургская моноклиналь — передовые складки Урала, V — Зилаирский синклинорий, VI — Центрально-Уральское поднятие

-

1 — structural (а) and prospecting (b) wells; 2 — Volga-Urals carbonate platform and its shoulder benches (А — Lower Permian, Б — Devonian-Middle Carboniferous, В — Devonian-Lower Permian); 3 — Early Permian uncompensated depositional Urals Depression; 4 — Devonian-Early Permian uncompensated depositional Caspian Depression (а — zone of depression-type section of Devonian deposits typical of the depression, b — associations of thick layers of depression varieties of carbonate-terrigenous rocks typical of the uncompensated depression and terrigenous sequences formed by transportation of material from the north-eastern areas); 5 — western boundary of flyschoid occurrence zone; 6 — regional faults (Сн — Syurensky oblique thrust, ЗУ — West Ural); 7 — boundary of Zilairsky synclinorium; 8 — axes of folds: anticlinal (а) (1 — Kurmainsky, 2 — Belgushinsky, 4 — Aktakalsky, 5 — Novoivanovsky, 7 — Novouralsky, 10 — Yuldashevsky, 11 — Novomikhailovsky, 15 — Burangulovsky, 17 — Kuruilsky-Alimbetovsky, 19 — Tlyavgulovsky, 22 — Kashuksky) and synclinal (b) (3 — Narymbetsky, 6 — Buzhansky, 8 — Kurashinsky, 9 — Mukhamedjyarovsky, 12 — Nikolsky, 14 — Kancherovsky, 16 — Il’insky, 18 — Adaevsky, 21 — Kimpersaisky-Alimbetovsky); 9 — Kimpersaisky-Novopokrovsky trough; 10 — local oil and gas promising objects (South Kurmainsky object corresponds to Kurmainsky anticline; names of the other objects are the same as anticline names); 11 — administrative boundaries.

Tectonic and sedimentary structures of Volga-Urals carbonate platform: I — Sol’-Iletsky Arch, II — East Orenburg Arch, III — Urals Trough; tectonic structures of Southern Urals: IV — Orenburg monocline — Urals frontal folds, V — Zilairsky synclinorium, VI — Central Urals High ский взбросонадвиг с карбонатно-терригенными отложениями передовых складок Урала. Но это искусственное ограничение геологического объекта. Фактически плоскость взбросонадвига «разрезает» единую карбонатно-терригенную толщу. Ее западная часть практически в естественном залегании находится в Предуральском прогибе, а восточная — смята в складки. Наибольшая ширина геологического тела превышает 100 км.

Накопление карбонатно-терригенной толщи в передовых складках и в Предуральском прогибе происходило в основном в мелководных морских условиях в процессе формирования Уральского орогена. Имеются и глубоководные отложения. На активных фазах орогенеза в регион сносились главным образом грубообломочные породы (песчаник), на пассивных — мелкообломочные (алевролит, аргиллит). Периодически создавались условия для накопления карбонатных пород (мергель, известняк). Но генезис карбонатно-терригенных отложений понятен не до конца. Их называют молассой, шлиром и флишем. В ООО «Газпром добыча Оренбург» толщу в пределах Предуральского прогиба называют нейтральным термином «флишоиды».

На западе карбонатно-терригенные флишои-ды сменяются депрессионными, относительно глубоководными отложениями небольшой мощности (минимальная — 13 м), залегающими несогласно на различных горизонтах отложений карбона (от гжельского до башкирского ярусов). Они также являются аналогом карбонатов нижней перми, сформировавших уступ Волго-Уральской карбонатной платформы. Предуральская некомпенсированная впадина ограничивается депрессионными отложениями (см. рис. 1).

Авторская сейсмогеологическая модель оренбургского сегмента передовых складок Урала

Оренбургский сегмент передовых складок изучен геологической съемкой масштабов 1:50 000 и 1:200 000, грави- и магниторазведкой. Здесь пробурена только одна скважина — Предуральская-117. На территории Башкортостана, в непосредственной близости от границы с Оренбургской областью, в зоне передовых складок пробурены две скважины — Акбердинские-53, 63.

В передовых складках Урала первая серия региональных сейсморазведочных профилей МОГТ и МОГТ-ШП (широкий профиль) в комплексе с гравиметрией отработана в 2007 г. (Кондрашова Н.В., 2007). По результатам интерпретации полученных данных специалисты ООО «ВолгоУралНИ-ПИгаз» рекомендовали положение серии профилей (Дроздов В.В., Сюмбаева Р.А., 2007), которые были отработаны в 2008 г. (Кондрашова Н.В., 2008) ОАО «Оренбургская ГЭ». Последняя серия региональных сейсморазведочных профилей отработана в 2011-2013 гг. ОАО «Удмуртгеофизика». Интерпретация комплекса данных по региону осуществлена специалистами ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (Попо- ва Л.М., Тюрин А.М., 2013). Всего в оренбургском сегменте передовых складок отработано 1526,3 км сейсмических профилей, их плотность составила 0,38 км/км2. Научно-исследовательские работы по оценке перспектив нефтегазоносности региона выполнялись в 2011–2013, 2015–2016 и 2020 гг.

Базовые элементы геолого-геофизической модели ООО «ВолгоУралНИПИгаз» оренбургского сегмента передовых складок Урала включают:

– результаты геологической съемки;

– данные грави- и магниторазведки;

-

- структурно-тектоническую схему на геологической основе;

– геолого-геофизический разрез отложений ассельского яруса нижней перми скв. Предураль-ская-117;

– временные разрезы с откоррелированными осями синфазности отраженных волн, соответствующих отражающим горизонтам, и протрассированными разломами по всем региональным профилям МОГТ;

– псевдокаротажные разрезы ГК, НГК, ПЗ (трансформанты волнового поля) и разрезы классификации карбонатно-терригенных пород де-вон-раннепермского возраста по сейсморазведочным профилям ОАО «Оренбургская ГЭ»;

– разрезы сейсмических атрибутов и разрезы классификации карбонатно-терригенных пород девон-раннепермского возраста по сейсморазведочным профилям ОАО «Удмуртгеофизика»;

– структурные карты (масштаб 1:200 000) по отражающим горизонтам С2 (кровля среднего карбона) (рис. 2) и А (кровля саранинского горизонта кунгурского яруса нижней перми), схематические структурные карты по отражающим горизонтам F(?) (поверхность кристаллического фундамента) и R–V(?) (кровля отложений рифей – венда), обобщенную схематическую структурную карту по отражающему горизонту D1(?) (кровля нижнего девона);

– сейсмогеологические разрезы (рис. 3);

– обобщенные схематические карты (масштаб 1:200 000) мощности интервалов разреза между отражающими горизонтами F(?) и R–V(?), R–V(?) и D 1 (?), D(?) и С 2 , R-V(?) и А.

Отражающие горизонты С 1 , С2, С 3 и А стратиграфически привязаны по данным геологических съемок. Имеется два варианта привязки отражающего горизонта D(?) — кровля эйфельского яруса среднего девона или подошва зилаирской серии. Отражающие горизонты D 1 (?) и О(?) идентифицированы только к западу от Сюренского взбро-сонадвига, привязаны условно. В нижней части временных разрезов выделяются динамически выраженные оси синфазности (волны R–V(?) и F(?)), которые идентифицированы с поверхностью ри-фей-вендских отложений и кристаллического фундамента. Относительно уверенной идентификации отражающих горизонтов R–V(?) способствует то, что

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

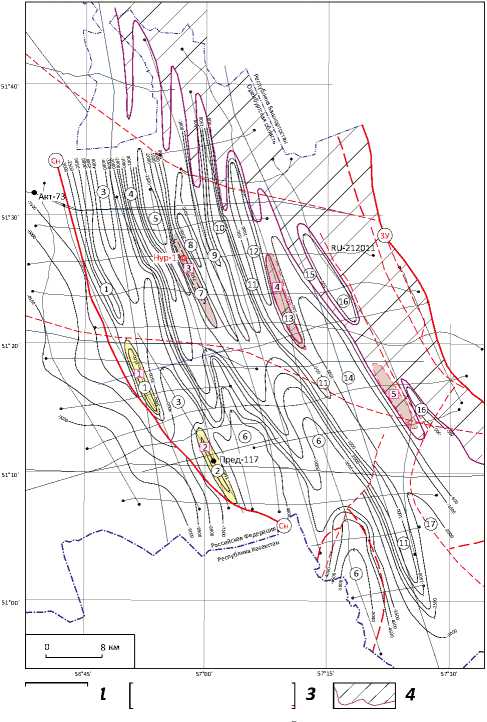

Рис. 2. Структурная карта по отражающему горизонту С2 (кровля отложений среднего карбона) оренбургского сегмента передовых складок Урала

Fig. 2. Depth map over С2 Reflector (Middle Carboniferous Top), the Orenburg segment of the Urals frontal folds

Пред-117

Нур-1

1 — глубокие скважины: Пред — Предуральская, Акт — Активная; 2 — региональные профили МОГТ и МОГТ-ШП: a — отработаны ОАО «Удмуртгеофизика» (2011–2013), b — ОАО «Оренбургская ГЭ» (2007–2008); 3 — разломы по данным геологических съемок; 4 — зона выхода на поверхность средне- и нижнекаменноугольных отложений; изогипсы по отражающим горизонтам, м ( 5 , 6 ): 5 — С2 (кровли среднего карбона), 6 — С1 (кровли нижнего карбона); локальные нефтегазоперспективные объекты ( 7 , 8 ): 7 — прогнозируемая газоносность, 8 — прогнозируемые нефтеносность и газоносность; 9 — положение рекомендованной параметрической скв. Новоуральская-1; 10 — локальные нефтегазоперспективные объекты.

Антиклинали: 1 — Курмаинская, 2 — Актакальская, 4 — Новоивановская, 7 — Новоуральская, 9 — Новомихайловская, 11 — Чиилийская, 13 — Бурангуловская, 15 — Куру-ильско-Алимбетовская; синклинали: 3 — Нарымбетская, 5 — Бужанская, 6 — Курашинская, 8 — Мухамедьяров-ская, 10 — Никольская, 12 — Канчеровская, 14 — Ильинская, 16 — Адаевская, 17 — Кимперсайско-Алимбетов-ская; локальные нефтегазоперспективные объекты: Курмаинской антиклинали соответствует Южно-Курмаин-ский объект, названия остальных объектов такие же, как и антиклиналей.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — deep wells: Пред — Preduralsky, Акт — Aktivny; 2 — regional CDP and wide-line CDP: a — acquired by Udmurtgeofizika (2011–2013), b — Orenburgskaya GE (2007– 2008); 3 — faults according to geological survey data; 4 — zone where Middle- and Lower Carboniferous deposits come out to the day; structural contour of reflection horizons, m ( 5 , 6 ): 5 — С2 (Middle Carboniferous Top), 6 — С1 (Lower Carboniferous Top); local oil and gas promising objects ( 7 , 8 ): 7 — predicted presence of gas, 8 — predicted presence of oil and presence of gas; 9 — position of the recommended structural Novouralsky-1 well; 10 — local oil-and-gas-promising facilities.

Anticlines: 1 — Kurmainsky, 2 —Aktakalsky, 4 — Novoiva-novsky, 7 — Novouralsky, 9 — Novomikhailovsky, 11 — Chii-

liisky, 13 — Burangulovsky, 15 — Kuruilsky-Alimbetovsky; synclines: 3 — Narymbetsky, 5 — Buzhansky, 6 — Kurashinsky, 8 — Mukhamedjyarovsky, 10 — Nikolsky, 12 — Kancherovsky, 14 — Il’insky, 16 — Adaevsky, 17 — Kimpersaisky-Alimbetovsky; local oil and gas promising objects: South Kurmainsky object corresponds to Kurmainsky anticline; names of the other objects are the same as anticline names.

For other Legend items see Fig. 1

в Предуральском прогибе толще рифей-вендско-го возраста на временных разрезах соответствует динамически слабовыраженное волновое поле. То есть фактически волна R-V(?) привязана по сейсмо-стратиграфическим критериям. Это же относится и к волне F(?). Выше и ниже относительно низкочастотного отражения с нестабильными по профилю динамическими характеристиками прослеживается два разных типа волнового поля. Таким образом, интервал разреза между отражающими горизонтами R–V(?) и D(?) может быть представлен отложениями от ордовикского до среднедевонского возраста.

Интервал разреза между отражающими горизонтами F(?) и R–V(?) (нижний сейсмостратигра-фический комплекс) идентифицирован как промежуточный структурный этаж. Сформировавшие его отложения рифея, венда, ордовика и силура компенсируют прогиб по кровле фундамента, имеющий субмеридиональное простирание. В основном они сложены терригенными отложениями, но возможно и наличие здесь карбонатных и терригенно-карбо-натных толщ. Минимальные мощности комплекса составляют 2–3 км на западном крыле прогиба. В его центральной части они возрастают до 7–10 км. Все, что находится выше отражающих горизонтов R–V(?), отнесено к осадочному комплексу. В нем выделены средний и верхний сейсмостратиграфи-ческие комплексы. Их отражающий горизонт D(?) по сейсмостратиграфическим данным соответствует подошве зилаирской серии.

В оренбургском сегменте передовых складок Сюренский взбросонадвиг бескорневой (см. рис. 2).

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

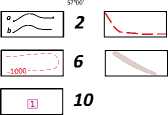

Рис. 3. Сейсмогеологический разрез по профилю RU-212011 Fig. 3. Geoseismic section along RU-212011 Line

ПРЕДУРАЛЬСКИЙ ПРОГИБ

Передовые складки Урала

Возраст

пород,

P 2 t 1

3–P1a

C 3 g

1v1

2 1

выходящих

на поверхность

P1a

–400

–800

–1200

–1600

–2000

–2400

–2800

–3200

–3600

–4000

I

–4400

–4800

–5200

–5600

–6000

–6400

–6800

–7200

–8400

–8800

10 000

–10 400

–10 800

–11 200

–11 600

12 000

–12 400

–12 800

–13 200

–13 600

–14 000

–14 400

–14 800

З

Kn

A

fl1

fl2

B

U

D?

D?

O?

F?

RU–213w16

RU–213w17

A

II

460508 RU–212w18 RU–212w19

RU–213w20 RU–212w21

R2w22

RU–213w23

C3

C2

C1

I

III

Сн

В

C1

D?

D1

F?

5 км

Абс. отметка, м

1 — разломы; 2 — оси синклиналей (а) и антиклиналей (b); 3 — литологические колонки; 4 — рекомендованная параметрическая скв. Новоуральская-1; 5 — песчаники; 6 — алевролиты; 7 — аргиллиты (глины); 8 — известняки; 9 — известняки глинистые; 10 — породы кристаллического фундамента.

Антиклинали: 1 — Курмаинская, 3 — Новоивановская, 5 — Новоуральская, 7 — Новомихайловская, 9 — Чии-лийская, 11 — Бурангуловская, 13 — Куруильско-Алимбетовская, 15 — Тлявгуловская; синклинали: 2 — На-рымбетская, 4 — Бужанская, 6 — Мухамедьяровская, 8 — Никольская, 10 — Канчеровская, 12 — Ильинская, 14 — Адаевская, 16 — Новосамарская; отражающие горизонты : Kn — кровля иренского горизонта кунгурского яруса нижней перми, A — кровля саранинского горизонта кунгурского яруса нижней перми, C3 — кровля верхнего карбона, C2 — кровля среднего карбона, C1 — кровля нижнего карбона, D(?) — кровля эйфельского яруса среднего девона или подошва зилаирской серии, D1(?) — кровля нижнего девона (условно), O(?) — кровля ордовика (условно), R–V(?) — кровля рифей-вендских отложений, F(?) — поверхность кристаллического фундамента.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Его сместитель, выполаживающийся с глубиной, имеет западное падение, из чего можно сделать вывод, что это взброс. Вертикальное смещение сопряженных по нему тектонических блоков достигает 4,6 км. Такая же форма взбросов и надвигов установлена по результатам сейсморазведочных работ в Пермском Приуралье и Республике Коми. Углы наклона бескорневых [1] сместителей уменьшаются с глубиной от 45° (вблизи поверхности) до 10° и менее [2].

К главному сместителю Сюренского взбросо-надвига приурочены оперяющие разломы. Часть антиклинальных является приразломной. Плоскости сместителей разломов (находятся к западу от складок) имеют восточное падение. На временных разрезах выделяются волновые картинки, свидетельствующие об их выполаживании с глубиной. Плоскости шарниров антиклинальных складок наклонены на запад.

Геологи отмечают разные типы складчатости в вышедших на поверхность отложениях нижней перми, карбона и зилаирской серии. Однако авторы статьи считают, что тип складчатости один. Но с глубиной (на время формирования складок) меняется характер деформации горных пород. Для отложений верхней перми это антиклинальные складки (взбросы), приуроченные к субвертикальным разломам. А в толще зилаирской серии плоскости разломов выполаживаются. Вертикальное смещение взбрасываемых слоев вышележащих горных пород по ним компенсировано мелкой дисгармоничной складчатостью. Особым образом эти процессы проявились и на глубинах залегания отложений карбона.

По мнению большинства специалистов, антиклинали и синклинали передовых складок сформированы за счет тангенциальных напряжений со стороны Уральского орогена. Наиболее полно это отражено в публикациях [3, 4]. Передовые складки осложнены системой взбросонадвигов и поддви-гов. Комплексы Западноуральской зоны надвинуты (шарьированы) по ним в западном направлении. С этими дислокациями связана система сопряженных антиклинальных и синклинальных складок разного масштаба.

В передовых складках Урала генезис структур, связанных с листрическими разломами, гравитационный. Это обычные структуры гравитационного сползания слабоконсолидированных пород. Процесс сползания начался во время формирования в Предуральском прогибе кунгурского солеродного бассейна. В начале кунгурского времени глубина моря здесь примерно соответствовала высоте бортового уступа раннепермского возраста ВолгоУральской карбонатной платформы — до 1000 м. А на территории передовых складок Урала море было мелководным за счет компенсации опускания региона, обусловленного накоплением карбонатно-терригенных отложений, привносимых с северо-востока. Этот перепад высот поверхности его дна привел к началу гравитационного сползания слабоконсолидированных отложений на запад с образованием листрических разломов и приуроченных к ним антиклинальных складок [5].

Подвижки по разломам продолжались и в посткунгурское время. Гравитационное сползание происходит и в настоящее время за счет перепада высот выходов отложений на дневную поверхность. Следствием сползания масс карбонатно-терригенных пород явилось формирование в Предуральском прогибе соляных гряд (соли кунгурского яруса нижней перми) меридионального простирания. Мульды между ними имеют асимметричное строение. Надсолевые терригенные отложения в их восточных частях надвинуты на соляные гряды.

В публикации [3] приведены результаты гео-механического моделирования по региональному сейсморазведочному профилю RU-212011 (за основу принята структурная модель ООО «Волго-УралНИПИгаз»). Они не свидетельствуют в пользу ни одной из двух гипотез формирования складок — тектонические напряжения или гравитационное сползание, поскольку надвиги не показаны в этом моделировании.

В осадочной толще передовых складок Урала выделено два нефтегазоносных комплекса: ниж-недевон-франский (D1–D3f) и верхнедевон-нижне-пермский (D3–P1). Граница между ними — подошва зилаирской серии (отражающий горизонт D(?)). Оба сложены карбонатно-терригенными отложениями и соответствуют среднему и верхнему сейсмостра-тиграфическому комплексу.

Верхнедевон-нижнепермский комплекс газоносный. В восточной части Предуральского прогиба он представлен флишоидами нижней перми [6]. Изучен в передовых складках Урала по результатам геологической съемки, бурения трех скважин и сейсморазведки МОГТ. Вблизи Сюренского взбро-сонадвига мощность нефтегазоносного комплекса уменьшается с юга на север от 6,8 до 2,3–3,3 км, в восточном направлении — до 1,3–1,8 м. Его верхняя часть эродирована.

По особенностям волнового поля на временных разрезах и атрибутам сейсмической записи песчанистость осадочной толщи убывает в регионе с северо-востока на юго-запад. На основании этих данных сделан вывод — основной поток терригенного материала поступал в регион с северо-востока.

Глубина параметрической скв. Предураль-ская-117 составляет 2755 м. Устье и забой скважины находятся в отложениях ассельского яруса нижней перми. Фактическая вскрытая мощность (с учетом углов наклона слоистости пород относительно оси керна) — 1555 м. По данным ГИС выделены пласты-коллекторы общей мощностью 56,5 м, из них 37,3 м — песчано-алевритовые породы и 19,2 м — известковистые. Доля коллекторов в разрезе — 6,8 %. В керне изучали коллекторские свойства пород (5 определений). Пористость трех образцов песчаника изменяется от 5,4 до 7,4 %, проницаемость —

(0,001–0,275) ∙ 10-3 мкм2. У двух образцов известняка пористость составила 6,5 и 7 %, проницаемость — 0,002 ∙ 10-3 и 0,003 ∙ 10-3 мкм2. По керну признаков нефти и газа не выявлено [7, 8].

В процессе бурения скв. Предуральская-117 отмечалось разгазирование раствора в 5 интервалах. Газопоказания достигали 34 % даже при утяжелении бурового раствора до 1,9 г/см3. В интервале 1351–1352 м газопоказания достигали 11,5 % при фоновых значениях 1,5–2 %. На глубине 1359 м газопоказания увеличились до 46 %. В интервале повышенных газопоказаний по данным ГИС выделены пласты возможных коллекторов, представленные песчанистыми аргиллитами. На глубине 1579 м газопоказания составили 12,5 % при фоновых 3,8 %. По данным ГИС, пласт-коллектор находится на 3 м выше зоны газопроявления и представлен песчанистым аргиллитом. На глубине 1680 м газопоказания достигли 34 % при фоновом значении 2,7 %. Интервал 1676–1686 м сложен песчанистыми аргиллитами с прослоями гравелитов. Коллекторами являются гравелиты и аргиллиты.

Скв. Акбердинская-63 (глубина 5600 м) вскрыла рифогенные известняки нижнего – среднего девона мощностью 1466 м с вкраплениями битумов в порах и кавернах (Щекотова И.А., 1987). По трактовке авторов статьи, скв. Акбердинская-63 вскрыла карбонатный уступ девон-среднекаменноугольного возраста [9]. То есть эта часть ее разреза не характеризует одновозрастные карбонатно-терригенные отложения оренбургского сегмента передовых складок Урала. В карбонатно-терригенных отложениях серпуховского и башкирского ярусов в процессе бурения в интервале 1970–1991 м отмечалось разгазирование промывочной жидкости, уменьшение ее плотности и высокие газопоказания. Забой скв. Акбердинская-53 (глубина 4088 м) находится в отложениях верхнего карбона. Вскрыт карбонатно-терригенный разрез верхнего карбона и перми. Из интервалов 2477– 2502 и 2145–2179 м при опробовании в колонне получены непромышленные притоки газа.

В Зилаирском синклинории из отложений зи-лаирской свиты в скв. Асташская-3 получен приток газа дебитом 10 тыс. м3/сут. В процессе бурения в интервале 1870–1874,7 м произошли выбросы промывочной жидкости и ее разгазирование. Скважина фонтанировала в течение 6 сут. В скв. Асташская-4 притоки газа получены в интервалах 1716–1670; 1656–1594; 1090–1050 м.

Отложения нижнедевон-франского нефтегазоносного комплекса в рассматриваемом регионе на поверхность не выходят и бурением не вскрыты. По данным сейсморазведки МОГТ они имеют литологический состав и условия залегания примерно такие же, как и у отложений фаменско-нижнеперм-ского нефтегазоносного комплекса. Однако предполагается, что нижний нефтегазоносный комплекс представлен ассоциацией маломощных пластов депрессионных разностей карбонатно-терригенных пород, характерных для некомпенсированных впадин и толщ терригенных пород, сформированных за счет сноса с востока. Депрессионные разности карбонатно-терригенных пород дофаменского возраста являются нефтегазогенерирующими [10]. Нефтегазоносные комплексы представлены слож-нодеформированной толщей с первоначальным клиноформным залеганием. В северо-восточной и центральных частях региона мощность отложений составляет 2–2,5 км, в западном направлении она уменьшается до 1 км, в южном — до 1,5 км. По общегеологическим критериям прогнозируется нефтеносность нижнедевон-франского нефтегазоносного комплекса.

Шарьяжно-надвиговая модель западного склона Урала

Тектоноседиментационный элемент, расположенный к западу от Центрально-Уральского поднятия, авторы статьи обозначили нейтральным термином «Западно-Уральская зона складчатости». Однако большинство исследователей называет его «складча-то-надвиговой» или «шарьяжно-надвиговой зоной Урала», предполагая наличие здесь надвигов (ша-рьяжей) массивов горных пород протяженностью от нескольких до десятков километров. Для башкортостанского сегмента Урала эту модель в завершенном виде сформировал М.А. Камалетдинов (1974). Для Северного Урала она разработана в 1980-х гг. и актуализирована авторами публикации [11].

Авторы публикации [12] рассматривают передовые складки Среднего Урала как структуры автохтонного и аллохтонного комплексов. Они выделяют эти структуры как новый нефтегазоносный перспективный объект. Отмечено наличие нефтегазопро-явлений, установленных по результатам бурения, геологической съемки и горных работ в пределах шахтных полей. Авторы публикации [13] рассматривают складчато-надвиговую зону Урала как один из крупнейших нефтегазоперспективных объектов европейской части России. Отмечено сходство строения этой зоны с геологическими структурами надвиговых поясов Скалистых гор и Аппалачей. Эта же модель принята за основу оценки перспектив нефтегазоносности региона и авторами публикаций [3, 4]. Относительно Сакмаро-Кокпектинского разлома, выделяемого в Мугоджарах (Казахстан), мнения исследователей расходятся. Одни считают его субвертикальным — смещение сопряженных по нему тектонических блоков (в Примугоджарье) составляет около 3 км. По мнению других, Мугод-жарская складчатая система надвинута на осадочные отложения Прикаспийской впадины [14]. Это так называемый сакмарский аллохтон. Некоторые российские геологи выделяют его и на территории Оренбургской области. Здесь он с запада ограничен Западно-Уральским разломом.

Согласно шарьяжно-надвиговой модели западного склона Урала основные перспективы нефтегазоносности региона связаны с пологими надвигами. Они экранируют толщи потенциально нефтегазоперспективных отложений в автохтонном, а оперяющие их разломы формируют тектонически экранированные ловушки в аллохтонном комплексах. Тектоническая трещиноватость улучшает коллекторские свойства пород. Однако эта концепция пока является гипотезой, непосредственно не доказанной фактическими данными и не подтвержденной открытием месторождений нефти и газа в регионе. Тем не менее сегодня это основа оценки перспектив его нефтегазоносности.

Сходство башкортостанского сегмента Уральской складчатой системы с надвиговыми поясами Скалистых гор и Аппалачей отметил и автор публикации [15]. Но перспективы башкортостанского сегмента Урала на основе шарьяжно-надвиговой модели он оценил как низкие:

-

– в разрезе девон-нижнепермских отложений не выявлены региональные или зональные покрышки;

-

– доля пластов с поровым типом коллектора в разрезе небольшая;

-

– локальные структуры (потенциальные ловушки) осложнены тектоническими нарушениями, что ставит под сомнение возможность формирования в них залежей нефти и газа;

-

– по результатам геохимических исследований ОВ, содержащегося в потенциально нефтематеринских породах, установлено, что главная фаза нефтегазообразования имела место до основной фазы складчатости, начавшейся на рубеже карбона и перми.

К этому добавим, что тектонические нарушения в регионе в связи с его высокой тектонической активностью, скорее всего, не являются экранирующими.

Перспективы нефтегазоносности передовых складок Урала согласно авторской модели

При интерпретации геолого-геофизических данных учитывалась не шарьяжно-надвиговая модель, а фактически был реализован «безыдейный» подход. Это относится и к интерпретации комплекса данных по региону, выполненной в 2013 г. специалистами ООО «ВолгоУралНИПИгаз». По мнению В.П. Лядского (2010) и А.С. Лисова (2012), ЗападноУральский разлом на территории Оренбургской области является малоамплитудным взбросонад-вигом, что принципиально. Восточнее разлома на дневную поверхность выходят кремнистые породы ордовика, силура и нижнего девона. В оренбургском сегменте передовых складок они залегают под отложениями, изученными в обнажениях.

Флишоиды оренбургского сегмента юга Пред-уральского прогиба изучены бурением (вскрыты 23 скважинами) и региональными сейсморазведочными работами методом МОГТ. Вся толща флишои-дов является единым газовмещающим резервуаром. Дебит газа при испытании скважин достигал 30–50 тыс. м3/сут (скв. Активная-71). Эта толща рассматривается как нетрадиционный резервуар газа.

Его ресурсы по категории D2составляют 43,8 трлн м3, приведенные запасы — 5278,1 трлн м3.

Изучение газоносных флишоидов включено в «Программу освоения нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов газа», утвержденную ПАО «Газпром» в 2017 г. Ее реализация проводится ООО «Газпром добыча Оренбург» в порядке геолого-разведочных работ на Ирекском участке (см. рис. 1). На первом этапе (ноябрь 2017 г. – июль 2020 г.) выполнен следующий объем работ: сейсморазведка МОГТ — 1200 км, гравиразведка — 2000 км2, газогеохимическая съемка — 300 км. Закартирован бортовой уступ девон-раннепермского возраста. К нему приурочен крупный карбонатный массив высотой 600 м — Ирекская структура. Разработана «Программа геологического изучения газоносности нижнепермских флишоидов в порядке проведения геолого-разведочных работ на участке недр Ирек-ский». Она включает бурение трех поисково-оценочных скважин глубиной 4000 м, сейсморазведку МОГТ-3D и тематические работы. Программа будет выполняться в 2021–2032 гг. Результаты изучения флишоидов Предуральского прогиба прямо и непосредственно характеризуют и карбонатно-терригенные отложения передовых складок Урала.

Передовые складки Урала в контексте их потенциальной нефтегазоносности в целом нужно рассматривать как пликативные структуры, осложненные тектоническими нарушениями. С практической точки зрения ближайшим аналогом передовых складок Урала являются адырные зоны Ферганской долины. Там в пределах небольших вытянутых антиклинальных складок установлена нефтегазоносность отложений в интервале от поздней перми до неогена. Залежи нефти и газа в основном сводового типа, тектонически экранированные, реже — стратиграфически и литологически экранированные. С 1920-х гг. антиклинали были закартированы по результатам геологической съемки, изучены структурным бурением, а также опоискованы глубокими скважинами. Выявленные месторождения разведаны и к концу XX в. почти выработаны.

К важной детали модели авторы статьи также относят принципиальный элемент: девон-ниж-непермские карбонатно-терригенные отложения являются нетрадиционным резервуаром нефти и газа. Это касается не только оренбургского сегмента передовых складок. Такой подход в обозримом будущем гарантированно станет основой изучения перспектив нефтегазоносности всей области их развития в Западно-Уральской зоне складчатости (на всем ее протяжении), Предуральском прогибе и на востоке Прикаспийской впадины. Увеличение добычи нефти и газа из нетрадиционных резервуаров является мировым трендом, обусловленным объективными причинами. Не исключено и открытие в регионе залежей нефти и газа, приуроченных к традиционным коллекторам.

По результатам геологической съемки и сейсморазведки МОГТ в девон-нижнепермских от- ложениях выявлено пять локальных нефтегазоперспективных объектов: Южно-Курмаинский, Актакальский, Новоуральский, Бурангуловский и Куруильско-Алимбетовский. Все они являются антиклинальными складками. Оконтурены изолиниями по отражающим горизонтам С1 иС2.

В качестве примера приведем характеристики Новоуральского объекта, приуроченного к южной части Новоуральской антиклинали. По отражающему горизонту С2 объект оконтурен изогипсой –900 м. Высота ловушки — 200 м, ширина — 1200 м, длина — 14,2 км, площадь — 13,6 км2. Мощность экранированной толщи позднедевон-среднека-менноугольного возраста составляет 2000 м. Кровля дофаменских отложений девона в пределах ловушки залегает на отметках –2800 м. Отметки отражающих горизонтов R-V(?) достигают -4800 м. Экранировано 2000 м дофаменской осадочной толщи.

Ресурсы нефти и газа выявленных локальных объектов отнесены к категории D 1 . По оптимистическому варианту подсчета они составили: Южно-Курмаинский — 120,4 млрд м3 газа, Актакальский — 212,5 млрд м 3 газа, Новоуральский — 42,3 млрд м3 газа и 184,2/27,6 млн т нефти (геологические/извлекаемые), Бурангулов-ский — 16,5 млрд м3 газа и 340,4/51,1 млн т нефти, Куруильско-Алимбетовский — 4,1 млрд м3 газа и 144,1/21,6 млн т нефти. Суммарные ресурсы газа локальных объектов составили 395,8 млрд м3. Суммарные ресурсы нефти — 668,8/100,3 млн т (геоло-гические/извлекаемые). Пессимистическая оценка ресурсов нефти и газа составляет 62,5 % оптимистической (Попова Л.М., Тюрин А.М., 2013).

Вопрос об источниках УВ, которые потенциально могли сформировать прогнозируемые в регионе месторождения нефти и газа, нуждается в специальном рассмотрении. Приведем только ключевую информацию.

-

1. Карбонатно-терригенные отложения верх-недевон-нижнепермского нефтегазоносного комплекса изучены в обнажениях в передовых складках Урала и на сопредельных территориях. В них присутствуют потенциально нефтематеринские битуминозные горючие сланцы киинской свиты (D3fm–C1t), черные кремнистые сланцы куруиль-ской (C 1 t2kr) и иткуловской (C 1 vit) свит, а также обогащенные Сорг глинистые сланцы янгантауской свиты (P 1 ar). По результатам анализа образцов горных пород, характеризующих отложения нефтегазоносного комплекса, по технологии Rock-Eval он имеет низкий нефтематеринский потенциал. Но, учитывая большую мощность нефтегазоносного комплекса, объем генерации нефти и газа в нем может быть значительным.

-

2. Карбонатно-терригенные отложения ниж-недевон-франского нефтегазоносного комплекса изучены только в обнажениях на сопредельной территории Казахстана. В оренбургском сегменте передовых складок Урала прогнозируется развитие

-

3. В 2017-2018 гг. по технологии Rock-Eval получена ключевая информация, меняющая представление о перспективах нефтегазоносности рассматриваемого региона. Глинисто-карбонатные породы силура (S1l) участка Центрально-Уральского поднятия, сопредельного с передовыми складками Урала, отнесены к классу «превосходные нефтематеринские породы» [16] и генерируют газ. В передовых складках Урала под карбонатно-терригенными отложениями среднедевон-раннепермского возраста авторы статьи прогнозируют мощную толщу депрессионных отложений силура и нижнего девона с пластами нефтематеринских пород. Они попадают в интервал разреза между отражающими горизонтами R–V(?) и D(?), который предположительно сложен отложениями от ордовикского до среднедевонского возраста. Вблизи Сюренского взбросонад-вига нефтематеринские отложения залегают на глубине более 5 км. Здесь они генерируют нефть.

потенциально нефтематеринских битуминозных сланцев и известняков егендинской свиты (D2–3).

Таким образом, оренбургский сегмент передовых складок Урала по параметру «нефтематеринские породы региона» является высокоперспективным на открытие месторождений нефти в нижнедевон-франском нефтегазоносном комплексе и газа — в верхнедевон-нижнепермском. Возможно, продуктивной будет вся их толща.

Выводы и рекомендации

По результатам региональной сейсморазведки МОГТ при опоре на данные геологических съемок и бурения в Оренбургской области обосновано новое направление работ на нефть и газ — карбонатно-терригенные отложения девон-раннепермского возраста передовых складок Урала. Оно базируется на научном прогнозе: рассматриваемые отложения являются нетрадиционным резервуаром нефти и газа. В последние 10 лет в мире разработаны и совершенствуются технологии добычи нефти и газа из нетрадиционных резервуаров. Развиваются они и в России. Новое направление работ на нефть и газ соответствует мировому тренду.

Это направление работ рекомендуется развивать в рамках государственных программ. Первоочередным является бурение параметрической скв. Новоуральская-1. Точка ее заложения рекомендована на Новоуральском перспективном объекте (см. рис. 3). Глубина скважины 5400 м. Ее наклонный ствол соответствует геометрии плоскости шарнира Новоуральской антиклинали. При бурении скважины необходимо опробовать новые технологии проходки отложений, позволяющие получать промышленные притоки газа из коллекторов со сложным строением порового пространства. Бурение скважины также поможет решить задачу опоис-кования Новоуральского перспективного объекта. Постановка параметрического бурения в оренбургском сегменте передовых складок Урала нуждается в дополнительном обосновании.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Список литературы Перспективы нефтегазоносности оренбургского сегмента передовых складок Урала

- Назаров А.Ю., Пятунина Е.В., Путилов И.С., Соловьев С.И., Сулима А.И., Козлов С.В. Результаты геологического изучения недр Курьино-Патраковского участка на юге республики Коми // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -2018. - № 6. - С. 4-11. DOI: 10.30713/2413-5011-2018-6-4-11.

- Александрова Т.В., Яковлев Ю.А., Шибанова А.М., Макарова С.В. Вероятностная оценка нефтегазового потенциала перспективных территорий складчато-надвиговой зоны Среднего Урала // Актуальные проблемы нефти и газа. - 2019. - Т. 25. - № 2. DOI: 10.29222/ipng.2078-5712.2019-25.art6.

- Керимов В.Ю., Кузнецов Н.Б., Мустаев Р.Н., Осипов А.В., Бондарев А.В., Нефедова А.С. Условия формирования скоплений углеводородов во взбросонадвиговых структурах восточного борта Предуральского прогиба // Нефтяное хозяйство. - 2017. - № 7. -С. 36-41. DOI: 10.24887/0028-2448-2017-7-36-41.

- Кузнецов Н.Б., Керимов В.Ю., Осипов А.В., Бондарев А.В., МонаковаА.С. Эволюция, геодинамика поднадвиговых зон Предуральского краевого прогиба и геомеханическое моделирование формирования скоплений углеводородов // Геотектоника. - 2018. -№ 3. - С. 3-20. DOI: 10.7868/S0016853X18030013.

- Тюрин А.М. Предуральский краевой предгорный прогиб или Предуральская некомпенсированная впадина? // Региональные проблемы геологии, географии, техносферной и экологической безопасности. - 2020. - С. 401-407.

- Политыкина М.А., ТюринА.М., Дроздов В.В. Верхнедевон-нижнепермский карбонатно-терригенный нефтегазоносный комплекс юга Предуральского прогиба, востока Прикаспийской впадины и зоны передовых складок Урала // Недра Поволжья и Прикаспия. -2014. - № 79. - С. 3-4.

- Силагина Т.В., Дроздов В.В., Тюрин А.М., Политыкина М.А. Литология и коллекторские свойства отложений ассельского яруса нижней перми зоны передовых складок Южного Урала по результатам бурения параметрической скв. 117 Предуральской // Недра Поволжья и Прикаспия. - 2012. - № 72. - С. 12-19.

- ТюринА.М. Сейсмогеологическая модель Актакальской площади // Недра Поволжья и Прикаспия. - 2012. - № 72. - С. 6-12.

- Тюрин А.М. Элементы сейсмогеологической модели карбонатного массива девон-нижнекаменноугольного возраста на Акбер-динской площади // Новые направления работ на нефть и газ, инновационные технологии разработки их месторождений, перспективы добычи нетрадиционного углеводородного сырья. - Оренбург: ВолгоУралНИПИгаз, 2019. - С. 141-144.

- Тюрин А.М. Оренбуржье: проблемы в изученности генезиса углеводородов, их миграции и формирования месторождений // Генезис, миграция и формирование месторождений углеводородного сырья в контексте их поиска, разведки и разработки. - Оренбург: ВолгоУралНИПИгаз, 2018. - С. 176-180.

- Соборнов К.О., Данилов В.Н., Приймак П.И., Никонов Н.И. Складчато-надвиговый пояс Приполярного Урала: актуализированная геологическая модель и перспективы крупных открытий // Геология нефти и газа. - 2016. - № 3. - С. 66-76.

- Сиротенко О.И., СиротенкоЛ.В., Дурникин В.И., Воеводкин В.Л. Передовые складки Урала — новый нефтегазоносный перспективный объект // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2005. - № 3-4. - С. 22-34.

- Александрова Т.В., Шибанова А.М., Жарков А.М. Складчато-надвиговая зона Урала как один из крупнейших нефтегазоперспек-тивных объектов европейской части России // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2014. - Т. 9. - № 4. - С. 6.

- Бойко Я.И., Коробков В.Ф. Критерии формирования глубинной нефти в Сакмарской поднадвиговой зоне Казахского Урала // Уральский геологический журнал. - 2018. - Т. 124. - № 4. - С. 19-30.

- Лозин Е.В. Газонефтеперспективность башкирского (Южного) Урала в сопоставлении с нефтегазоносностью бассейнов Аппалачей И Скалистых гор Северной Америки // Нефтяное хозяйство. - 2019. - № 2. - С. 8-12. DOI: 10.24887/0028-2448-2019-2-8-12.

- Монакова А.С., Осипов А.В., Бондарев А.В., Минлигалиева Л.И. Геохимическая характеристика нефтематеринских пород силурийского возраста южного сегмента Предуральского прогиба (г. Кувандык) // Новые идеи в науках о Земле Земле: мат-лы XIV Международной науч.-практ. конф. - М.: МГРИ, 2019. - С. 69-70.