Перспективы применения нормобарической интервальной гипоксической тренировки в лечении фетоплацентарной недостаточности (обзор литературы)

Автор: Рогожина Ирина Евгеньевна, Махова Галина Евгеньевна, Проданова Екатерина Владимировна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Плацентарная недостаточность представляет собой синдром, имеющий мультифакториальную этиологию и обусловленный морфофункциональными изменениями в плаценте, приводящими к нарушению темпов роста и развития плода. Фетоплацентарная недостаточность является ведущим фактором возникновения внутриутробной гипоксии, задержки роста и развития плода, его травм в процессе родов, заболеваний и осложнений постнатального периода. При развитии плацентарной недостаточности имеются нарушения дифференцировки и развития ворсин плаценты. Параллельно в плаценте нарушаются процессы васкуло- и ангиогенеза. В результате происходит нарушение транспортной, дыхательной, трофической, эндокринной и защитной функций плаценты. Независимо от характера гипоксии, в организме плода возникают универсальные адаптационно-компенсаторные реакции, направленные на поддержание гомеостаза. Применение интервальной гипокситерапии направлено на «тренировку» адаптационно-компенсаторных механизмов плода к условиям гипоксии. Выявлена хорошая переносимость 10%-ной гипоксической газовой смеси. Высокий терапевтический эффект кислотно-основного состояния (КОС) проявляется увеличением функциональных резервов кардиореспираторной системы, нормализацией КОС, нормализацией артериального давления, мобилизацией эндокринных механизмов регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы матери, что способствует повышению общей резистентности организма плода к гипоксии

"горный воздух", внутриутробная гипоксия плода, гипокситерапия, фетоплацентарная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/14917122

IDR: 14917122

Текст научной статьи Перспективы применения нормобарической интервальной гипоксической тренировки в лечении фетоплацентарной недостаточности (обзор литературы)

-

1А ктуальность. Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) является ведущим фактором возникновения внутриутробной гипоксии, задержки роста и развития плода, его травм в процессе родов. Плацентарная недостаточность приводит к увеличению перинатальной смертности (20% случаев перинатальной смертности обусловлены патологией плаценты), соматической и инфекционной заболеваемости новорожденных, служит причиной нарушений физического и умственного развития ребенка [1 - 4].

Частота данной патологии неуклонно растет и не имеет тенденции к снижению. Частота плацентарной недостаточности колеблется от 34 до 45%, перинатальная заболеваемость достигает 802‰, а смертность 24,2-177,4% [5].

Становится очевидным, что ликвидация гипоксии плода, коррекция гемодинамических нарушений фе-топлацентарного комплекса, синдрома задержки развития плода являются актуальными направлениями в решении проблемы материнской и перинатальной заболеваемости и смертности [6].

Этиология и патогенез фетоплацентарной недостаточности. Плацентарная недостаточность представляет собой синдром, имеющий мультифак-ториальную этиологию, обусловленный морфофунк-

Адрес: 410008,г. Саратов, ул. 4ая Беговая, 15/23, кв. 28.

Тел.: 8-919-832-93-25, 56-47-60.

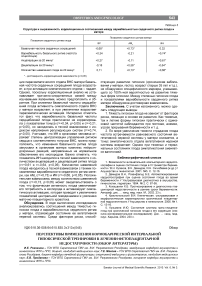

циональными изменениями в плаценте, приводящими к нарушению темпов роста и развития плода [7, 8]. В связи с многообразием и неоднозначностью действия этиологических факторов выделяют факторы риска развития плацентарной недостаточности. Согласно А.Н. Стрижакову и соавт. (2005) основные факторы риска могут быть подразделены на 4 группы: социально-бытовые факторы – возраст беременной до 17 и после 35 лет; семейное неблагополучие; профессиональные вредности, тяжелый физический труд, токсическое и радиационное воздействие внешней среды, эмоциональное перенапряжение; недостаточное или неадекватное питание; вредные привычки. Особенности соматического анамнеза и статуса связаны с хроническими специфическими и неспецифическими инфекциями, экстрагенитальны-ми заболеваниями. Особенности акушерско-гинекологического анамнеза: инфантилизм, нарушение менструальной функции, первичное бесплодие, перенесенные гинекологические заболевания и операции, самопроизвольное прерывание беременности, привычное невынашивание, рождение детей с малой массой тела и пороками развития, перинатальная смертность, осложненное течение предшествующих беременностей и родов. Особенности течения данной беременности характеризуются ранним и поздним токсикозами, угрозой прерывания, артериальной гипертензией и гипотензией, анемией, многоплодной беременностью, предлежанием и преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, обострением хронических заболеваний и острыми инфекциями в I и II триместрах беременности [9]. Факторы перинатального риска выявляются у 30% беременных. Однако только при определенной степени гипоксии и выраженности кислородного долга происходит срыв компенсаторных механизмов и развитие перинатальной патологии [10, 11].

Процесс плацентации начинается на 3-4-й неделе эмбриогенеза с момента взаимодействия цитотрофобласта с децидуальной тканью. Происходит инвазия трофобласта в стенки капилляров, артериол и мелких спиральных артерий. К 8-10-й неделе инвазия трофобласта распространяется на эндометриальные сегменты спиральных артерий («первая волна» инвазии трофобласта). Выраженность децидуальных изменений определяется локальной активностью инсулиноподобных факторов роста и уровнем эстрогенов, прогестерона и пролактина. Следующим этапом формирования плаценты является трансформация спиральных артерий. Инвазия трофобласта распространяется проксимально, в миометральные сегменты спиральных артерий («вторая волна» инвазии трофобласта). Новообразующиеся сосуды утрачивают мышечно-эластическую структуру, в результате чего теряют способность к сокращению. Нарушение первой волны миграции трофобласта приводит к задержке формирования маточно-плацентарного кровотока с образованием некротических изменений плацентарного ложа, вплоть до его отторжения и гибели эмбриона. Недостаточность второй волны инвазии, способствующая неполному преобразованию спиральных артерий, приводит к нарушению маточно-плацентарного кровообращения с последующим развитием гипоплазии плаценты и гипотрофии плода.

Значительный вклад в развитие плацентарной недостаточности вносит нарушение синтеза факторов, обеспечивающих дилатацию спиральных артерий. В условиях ишемии происходит активация перекисного окисления липидов с образованием свободных радикалов, высвобождением эластазы, что вызывает повреждение эндотелия сосудов. В эндотелии происходит снижение синтеза простациклина и эндотелиального фактора релаксации (NO), являющихся цитопротекторами и вазодилятаторами. Одновременно с этим происходит выделение повышенного количества тканевого тромбопластина, усиливающего процессы адгезии и агрегации. Повышается синтез вазоконстрикторов: тромбоцитарного тромбоксана А2 и эндотелина, что сопровождается спазмом сосудов и нарушением маточно-плацентарной перфузии.

Большое значение в патогенезе плацентарной недостаточности имеют нарушения дифференцировки и развития ворсин плаценты, что проявляется их замедленным развитием, преждевременным старением или диссоциированным созреванием с наличием в плаценте ворсин всех типов. Параллельно в плаценте нарушаются процессы васкуло- и ангиогенеза, что еще больше ухудшает васкуляризацию и нарушает компенсаторно-приспособительные реакции в плаценте.

Интенсивность маточно-плацентарного кровотока служит основным фактором, определяющим поступление кислорода к плоду. На стадии развития ворсинчатого дерева умеренная гипоксия способна стимулировать пролиферативную способность цитотрофобласта, транскрипцию сосудистого эндотелиального фактора, ангиогенез ветвистого типа с развитием избыточной капилляризации ворсин. При этом увеличивается масса сосудов плаценты, за счет чего компенсируется недостаточная маточно-плацентарная перфузия и длительно сохраняется нормальная сосудистая резистентность плаценты.

Независимо от характера гипоксии, в организме плода возникают универсальные адаптационно-компенсаторные реакции. Формирование защитных механизмов обеспечивается деятельностью центральной нервной системы (ЦНС) и эндокринной системы плода. Особо важная роль принадлежит гормонам коры надпочечников и симпатоадреналовой системе, а также «тканевым механизмам», определяющим перестройку тканевого дыхания в организме.

Поддержание постоянного плодово-плацентарного кровотока происходит за счет разности давления в пуповинной вене и в нижней полой вене. Наличие фетальных коммуникаций сердечно-сосудистой системы внутриутробного плода обеспечивает в условиях гипоксии более медленное снижение парциального напряжения кислорода, чем у взрослого. В энергетике плода большой удельный вес имеет анаэробный гликолиз, который обеспечивается значительными запасами гликогена, энергетических и пластических продуктов обмена в жизненно важных органах. Развивающийся при этом у плода метаболический ацидоз повышает его устойчивость к кислородному голоданию.

Согласно теории общей адаптации Ф.З. Меерсо-на (1973), на раннем этапе воздействия кислородной недостаточности – аварийной стадии адаптационного процесса – в организме преобладают явления мобилизации и активации функции большинства систем, затем устанавливается стадия относительно устойчивой адаптации, которая осуществляется процессами, происходящими на клеточном уровне [12].

Современные методы оценки внутриутробного состояния плода и фетоплацентарного комплекса. Ведущая роль в обеспечении гестационного процесса принадлежит эндокринной функции плаценты при непосредственно активном участии плода. С целью мониторинга течения беременности применяется определение ά-фетопротеина и трофобластического β-гликопротеина, отражающих как состояние плода, так и состояние плаценты.

ά-фетопротеин (АФП) — одноцепочечный гликопротеин с молекулярной массой от 66 000 до 72 000 Д. Синтез АФП осуществляется до 12 недель беременности желточным мешком, в более поздние сроки – печенью плода. Максимальной концентрации АФП достигает (около 3000 мкг/мл) в 10-13 недель беременности, в дальнейшем поддерживаясь на постоянном уровне до 33-34 недель беременности с последующим постепенным снижением [13 - 15]. Наиболее широко исследование АФП применяется для массового скрининга с целью выявления врожденных пороков развития плода в 16-20 недель беременности. Результаты научных исследований показывают, что АФП непосредственно связан с состоянием гомеостаза в фетоплацентарном комплексе, что позволяет считать его не только маркером врожденной патологии развития, но и универсальным неспецифическим маркером состояния плода.

Трофобластический β-гликопротеин (ТБГ) — гликопротеин с молекулярной массой 90 000 Д и подвижностью β-глобулина. ТБГ синтезируется клетками синцитиотрофобласта плаценты, отражая состояние плодовой части плаценты. ТБГ выявляется в сыворотке крови у женщин с ранних сроков беременности: на 8-10-й неделе его содержание в сыворотке достигает 1-2 мкг/мл, к концу беременности – 50300 мкг/мл. Трофобластический β-гликопротеин относят к группе белков - регуляторов функциональной активности клеток. ТБГ in vivo подавляет иммунологическую реактивность материнского организма по отношению к оплодотворенной яйцеклетке. Изменение уровня ТБГ по сравнению с показателями, типичными для физиологического течения беременности, сопровождается развитием осложнений для матери и плода. Более чем в половине наблюдений при наличии синдрома задержки развития плода (СЗРП) обнаружено снижение его концентрации. Предполагается, что нарушение синтеза ТБГ связано с морфологическими изменениями в плаценте [16].

Ведущим методом в диагностике плацентарной недостаточности и задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР) является ультразвуковая диагностика и допплерометрия [4, 5, 17 - 22]. Для плацентарной недостаточности наиболее характерно опережение степени зрелости плаценты гестационного срока, развитие преждевременного старения плаценты, формирование маловодия, которое обусловлено, во-первых, нарушением функции плодных оболочек, во-вторых, – снижением продукции мочи почками плода [22]. Диагностика задержки развития внутриутробного плода в большинстве случаев является следствием плацентарной недостаточности и лишь post factum подтверждает наличие далеко зашедшей гипоксии плода и плацентарной недостаточности.

Наибольшую диагностическую ценность при проведении ультразвукового исследования имеет допплерометрическое исследование кровотока в сосудах системы «мать – плацента – плод» [23 - 29]. Нарушение кровообращения в маточных артериях характеризуется снижением диастолического компонента на кривой скорости кровотока (КСК). Патология КСК в артерии пуповины заключается в снижении диастолического компонента, подобно таковому в маточной артерии [7]. Нулевые или отрицательные значения диастолического компонента кровотока в артерии пуповины и / или аорте плода расцениваются как критическое состояние плодово-плацентарного кровотока, что является выражением декомпенсированной плацентарной недостаточности [8, 19, 21, 30].

Наиболее изученным мозговым сосудом плода является срединная мозговая артерия. Патологические кривые скорости кровотока в срединной мозговой артерии, в отличие от таковых в пуповине и маточных артериях, характеризуются повышением диастолической скорости кровотока. При плацентарной недостаточности имеет место brain-sparing phenomenon, который является отражением компенсаторной централизации кровообращения плода. Важную роль отводят при этом патологическим значениям цереброплацентарного отношения – отношения СД среднемозговая артерия / СД артерия пуповины [31]. В норме этот коэффициент должен быть выше 1,0. При снижении его значения можно говорить о централизации кровообращения.

С внедрением в клиническую практику трехмерной эхографии не только появилась возможность получения информации о локализации, размерах и структуре плаценты, но и велась оценка диагностической и прогностической значимости объема плаценты, что имеет большое значение для изучения ее компенсаторных возможностей [25]. В ходе исследований было установлено, что чувствительность и специфичность данного метода для прогнозирования развития ЗВРП почти в два раза превышает используемую для этого в клинической практике на данный момент допплеровскую оценку кривых скоростей кровотока [32].

Бразильским учеными R. Ruano и соавт. проводились исследования объема плаценты в случаях отсутствия диастолического компонента кровотока в артерии пуповины. В 91,7% случаев имела место задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) плода. Было также установлено, что в случаях отсутствия диастолического компонента кровотока в артерии пуповины объем плаценты был существенно меньше, чем в контрольной группе – 168, 39 и 242,07 мл соответственно. Полученные результаты убедительно свидетельствуют, что ЗВУР в этих случаях явилась следствием плацентарной недостаточности [33].

Кроме того, R. Ruano и соавт. (2005), используя режим энергетического допплеровского картирования (ЭДК) при трехмерной эхографии, провели оценку сосудистой системы плаценты. При специальном компьютерном анализе гистограмм режима ЭДК были рассчитаны: индекс васкуляризации (ИВ), индекс кровотока (ИК) и индекс васкуляризации-кровотока (ИВК) [33, 34]. В случаях отсутствия диастолического компонента кровотока в артерии пуповины численные значения ИВ и ИВК были достоверно меньше, чем в контрольной группе, – 3,94 и 14,88; 1,49 и 6,39 соответственно. Можно сделать вывод, что при СЗРП и нарушении маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока происходит изменение не только объема плаценты, но и её васкуляризации.

В современной акушерской практике широкое применение получил метод кардиотокографии (КТГ) [35]. Кардиотокография представляет собой метод функциональной оценки состояния плода на основании регистрации частоты его сердцебиения и его изменений в зависимости от сократительной деятельности матки, действия внешних раздражителей или активности самого плода. Этот метод имеет большую диагностическую ценность как для антенатальной, так и для интранатальной диагностики оценки состояния внутриутробного плода и эффективности проводимой терапии [3, 5].

Кроме того, для диагностики фетоплацентар-ной недостаточности и хронической гипоксии плода применяют инвазивные методы пренатальной диагностики: амниоскопию и амниоцентез. Амни-оскопия – трансцервикальный осмотр нижнего полюса плодного пузыря. При амниоскопии обращают внимание на цвет и прозрачность околоплодных вод, наличие примеси мекония или крови, наличие и подвижность хлопьев казеозной смазки [3, 17]. Амниоцентез – забор околоплодных вод для биохимического, гормонального, иммунологического, цитологического и генетического исследований, позволяющих судить о состоянии плода. Диагностика внутриутробного страдания плода осуществляется путем трансабдоминального амниоцентеза после 20 недель беременности. Операцию выполняют под ультразвуковым контролем, выбирая наиболее удобное место пункции в зависимости от расположения плаценты и мелких частей плода. Наибольшее диагностическое значение имеет биохимический состав и pH околоплодных вод. Биохимический состав околоплодных вод относительно постоянен. Величина pH околоплодных вод коррелирует с таковой крови плода и при доношенной беременности составляет 6,98- 7,23. Наиболее информативны в отношении диагностики гипоксии плода величины pH (менее 7,02), pCO2 (свыше 7,33 кПА), pO2 (менее 10,66 кПА), концентрация калия (свыше 5,5 ммоль/л), мочевины (7,5 ммоль/л) и хлоридов (выше 110 ммоль/л). Увеличение концентрации креатинина свыше 0,28 ммоль/л наблюдается при задержке внутриутробного развития плода и гестозах. Повышение содержания белка может свидетельствовать о гемолитической болезни и внутриутробной гибели плода, анэнцефалии и других пороках развития плода. Поскольку данная методика сопряжена с целым рядом осложнений (преждевременное излитие околоплодных вод, ранение мочевого пузыря и кишечника матери, хорионамни-онит, преждевременные роды, отслойка плаценты, ранение плода и повреждение пуповины), то в современном акушерстве с целью диагностики гипоксии внутриутробного плода применяется редко [8].

Нормобарическая интервальная гипокситерапия. Перспективы и этиопатогенетическая обоснованность применения метода в профилактике и комплексной терапии фетоплацентарной недостаточности. Медикаментозная терапия женщин, с течением беременности, осложненным развитием фетоплацентарной недостаточности и гипоксии плода, представляет собой сложную проблему современного акушерства. Требования полной безопасности для организма беременной и плода существенно уменьшают выбор лекарственных средств [36, 37]. В связи с этим приоритетное значение приобретает использование немедикаментозных методов активации компенсаторно-приспособительных механизмов организма матери и плода. Большой интерес представляет нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка, иначе называемая «гипокситерапия» или «горный воздух». Все более пристальное внимание уделяется поиску наиболее эффективных средств и методов коррекции состояния фетоплацен-тарной системы в более ранние сроки гестации, что продиктовано сравнительно низкой эффективностью лечебных мероприятий при уже развившихся стойких изменениях в плацентарном комплексе. Интервальная гипоксическая тренировка может применяться начиная с I триместра беременности [38-41]. Гипокситерапия улучшает состояние плода при внутриутробной гипоксии и гипотрофии. Отмечается нормализация маточно-плацентарного кровотока, улучшение функционального состояния плаценты, состояния женщин с поздними гестозами беременности, анемией, нормализация уровня гормонов эстрогенов и прогестерона, отвечающих за нормальное течение беременности. Уменьшается количество осложнений во время родов со стороны матери и плода.

Эффективность гипокситерапии обусловлена сочетанием непосредственных реакций функциональных систем организма человека на дефицит кислорода с долговременной адаптацией к гипоксии. Гипоксическое воздействие при этом не выходит за рамки физиологического [42, 43, 44]. Многолетние наблюдения результатов использования гипокситерапии убеждают в отсутствии отрицательных последствий или побочных явлений для матери и плода [39]. Применение газовых смесей с содержанием кислорода, пониженным до 10-12%, допустимо для всех возрастных групп в соответствии с методическими рекомендациями МЗ РФ и МП РФ №10-11/35 (Москва, 1985 г.). В последующие годы Министерство здравоохранения РФ утвердило целый ряд методических рекомендаций, касающихся применения гипоксии в различных областях

В клинических исследованиях Е.Б. Егоровой, И.А. Евгеньевой, Т.Н. Цыгановой, В.Ю. Верноболя и И.А. Блощинской выявлена хорошая переносимость 10%-ной гипоксической газовой смеси и установлен высокий терапевтический эффект, что проявляется увеличением функциональных резервов кардиоре-спираторной системы, нормализацией кислотно-основного состояния (КОС), уменьшением психоэмоционального напряжения и вегетативных проявлений, нормализацией артериального давления беременной. Наряду с этим осуществляется мобилизация эндокринных механизмов регуляции гипоталамо-гипо-физарно-надпочечниковой системы (триада Селье), что реализуется повышением общей резистентности организма, а также иммуномодулирующим действием, снижением активности аллергических реакций. Об эффективности курса нормобарической гипокситерапии свидетельствуют данные, полученные Т.Н. Цыгановой. Дети пациенток, адаптированных к гипоксии, имели более высокую оценку по шкале Апгар, более высокий массоростовой коэффициент [40, 41]. По данным катамнеза, у этой группы детей было значительно меньше случаев перинатальной гипоксии, нарушений мозгового кровообращения, постгипоксической энцефалопатии [41]. В дальнейшем они характеризовались нормальными показателями физического развития и на протяжении первых лет жизни достоверно реже болели диатезом, ОРВИ, воспалительными заболеваниями ЛОР-органов, в 2 раза реже имели проявления аллергии.

Морфологические изменения в плацентах пациенток, получивших курс гипокситерапии, свидетельствуют о наличии адаптационных структурных изменений, улучшении трофической, дыхательной, эндокринной функций плаценты, что позволяет поддержать гомеостаз в системе «мать – плацента – плод» в условиях гипоксии. У пациенток, адаптированных к гипоксии, имеется выраженная пролиферация терминальных ворсин с усилением их васкуляризации, хориальный эпителий нередко содержит клетки Лангханса, отмечается уменьшение удельного объема фибриноида в плаценте по сравнению с пациентками, не адаптированными к гипоксии. Весьма четко регистрировалось сужение межворсинчатого пространства, увеличение объёма и ветвления капиллярной сети ворсин, количества синцитиальных узлов, повышение плотности цитотрофобласта ворсин. Увеличение объема сосудов при параллельном уменьшении объема интерстиция способствует усилению транспортной, дыхательной и трофической функций плаценты. Увеличение объема хориального эпителия позволяет сохранить адекватную продукцию плацентарных гормонов в условиях хронической гипоксии [40, 41].

Гистохимическое исследование ферментных систем трофобласта показывает, что курс нормобарической гипокситерапии стимулирует своеобразную метаболическую перестройку, направленную на улучшение снабжения плода кислородом [39, 40]. Долгосрочная адаптация к гипоксии способствует повышению активности дыхательных ферментов, усиливает способность клеток и тканей извлекать кислород из крови.

По данным А.З. Колчинской (2003), в процессе адаптации к гипоксии при проведении интервальной гипоксической тренировки происходит активация всех механизмов, направленных на компенсацию гипоксии. Первой на снижение парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе реагирует функциональная система дыхания беременной [39]. Основная роль в этом принадлежит рефлекторным реакциям, возникающим в результате возбуждения аортального и каротидного хеморецепторов. Им-пульсация от них поступает в продолговатый мозг, к центрам симпатической и парасимпатической нервных систем, к высшим отделам головного мозга, в результате чего происходит увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхательных движений (ЧДД) и дыхательного объема, повышение минутного объема дыхания (МОД) и минутного объема кровообращения (МОК), выход эритроцитов из их депо, выброс гормонов в кровь. На протяжении нормоксических интервалов показатели дыхания и кровообращения снижаются по сравнению с интервалами гипоксического воздействия, но остаются достоверно более высокими, чем до сеанса нормобарической гипокситерапии. В ответ на интервальную гипоксическую тренировку происходит раскрытие резервных капилляров с усилением капиллярогене-за, возрастает экономичность кислородных режимов организма матери [38, 41, 45].

Долговременная адаптация к гипоксии способствует повышению экспрессии гена NO-синтетазы. Это не только увеличивает эндогенную продукцию NO, но и создаёт депо NO в эндотелии сосудов в качестве надёжного резерва, способствующего нормализации расслабления сосудов и препятствующего повышению артериального давления при воздействии неблагоприятных факторов [46].

Долгосрочная адаптация к гипоксии начинается с ускорения трансляции и транскрипции генов синтеза эритропоэтина, мио- и гемоглобина, синтеза строительных белков. Синтез белков дыхательных ансамблей митохондрий обеспечивает наиболее полную утилизацию кислорода, что приводит к повышению экономичности кислородных резервов организма. Доказано, что в процессе адаптации к гипоксии повышается активность антиоксидантной системы, преимущественная роль в этом процессе принадлежит супероксиддисмутазе и каталазе [40, 41]. Кроме того, доказано действие особого индуцируемого гипоксией фактора (HIF-1) на экспрессию генов синтеза эритропоэтина и способность гормонов щитовидной железы ускорять транскрипцию генов синтеза белков, что способствует активации новообразования важных для организма тканевых элементов и дыхательных ферментов.

Таким образом, во время нормоксических интервалов в сеансе ИГТ, благодаря усилению кровоснабжения, а с ним ускорению доставки субстратов для синтеза, для действия гормонов, антигипоксантов, создаются более благоприятные условия для синтеза белковых соединений, являющихся основой повышения активности дыхательных ферментов, структурных перестроек, увеличения массы органа. Усиление активности дыхательных ферментов обеспечивает возрастание способности клеток и тканей извлекать кислород при меньшем РО2 и, таким образом, повышает эффективность вентиляции легких и кровотока, экономичность кислородных режимов организма. С учетом изложенного становится очевидным, что нормобарическая гипокситерапия показана в целях профилактики и лечения хронической внутриутробной гипоксии плода и фетоплацентарной недостаточности.

Несмотря на хорошую переносимость и отсутствие побочных эффектов, следует отметить ряд противопоказаний к использованию метода: острые инфекционные заболевания, обострение хронических воспалительных процессов, хронические заболевания с исходом в декомпенсацию, в том числе гипертоническая болезнь III стадии, врожденные пороки сердца и магистральных сосудов; приобретенные пороки сердца в стадии декомпенсации, а также индивидуальная непереносимость кислородной недостаточности, что клинически проявляется возникновением в начале сеанса бледности кожных покровов, гипергидроза, увеличением частоты пульса более чем на 30 ударов в минуту, одышкой, повышением АД более чем на 30 мм рт ст).

Методика нормобарической гипокситерапии. Газовые гипоксические смеси могут быть генерированы с помощью разделительных мембранных установок: «Эдельвейс», «Био-нова-2004», «Hypoxia medical ltd». Терапия проводится в циклическом режиме: 5 минут вдыхание гипоксической смеси, затем 5 минут отдых. В рамках прегравидарной подготовки проводится 6 циклов «гипоксия – атмосферный воздух» за сеанс, у беременных –постепенное увеличение числа циклов с 4 до 6, а также постепенное снижение концентрации кислорода во вдыхаемой смеси – с 13 до 10%. Общее число сеансов 15-25, в сроки 14-16, 20-24, 30-32 и 38-40 недель.

Первичный осмотр пациенток и назначение режима гипокситерапии проводятся врачом, процедура в клинических и амбулаторных условиях осуществляется средним медицинским персоналом. Некоторые симптомы горной болезни, возникающие в начале первого сеанса, легко обратимы и не являются противопоказанием для использования метода. Как правило, пациентки начинают курс гипокситерапии на фоне привычной терапии с последующим снижением доз препаратов или их отменой.

Заключение. Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка позволят оптимизировать терапию и профилактику хронической фетоплацен-тарной недостаточности, снизить медикаментозную нагрузку, отличается высокой эффективностью и 100%-ной переносимостью, что позволяет рекомендовать широкое внедрение в акушерскую практику данного физиотерапевтического метода.

Список литературы Перспективы применения нормобарической интервальной гипоксической тренировки в лечении фетоплацентарной недостаточности (обзор литературы)

- Абзалова Н.А. Прогнозирование устойчивости плода к родовому стрессу на основе оценки фетоплацентарного комплекса с учетом вегетативного статуса: Дис.... канд. мед. наук. Барнаул, 2007. 168 с.

- Бекезин В.В. Особенности метаболической адаптации и структурно-функциональные изменения ЦНС у новорожденных, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию плода: Автореф. дис.... канд. мед. наук. Смоленск, 1999. 23 с.

- Салдусова О.А. Интранатальная гипоксия плода при фетоплацентарной недостаточности: Дис.... канд. мед. наук. М.,2006. 161 с.

- Сидорова И.С, Макаров И.О. Фетоплацентарная недостаточность: клинико-диагностические аспекты. М.: Знание, 2000. 126 с.

- Серов В.Н. Плацентарная недостаточность//Трудный пациент. 2005. Т. 3, № 2. С. 17-20.

- Ефремова О.Ю. Оптимизация комплексного лечения фетоплацентарной недостаточности и гипоксии с применением ГВО: Дис.... канд. мед. наук. Воронеж, 2005. 156 с.

- Аржанова О.Н., Павлова Н.Г., Зайнулина М.С. Плацентарная недостаточность: диагностика и лечение. СПб.: Изд-во Н-Л, 2007. 32 с.

- Стрижаков А.Н., Тимохина Т.Ф., Баев О.Р. Фетоплацентарная недостаточность: патогенез, диагностика, лечение//Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2003. №2. С. 2-11.

- Радзинский В.Е., Ордиянц Н.М. Плацентарная недостаточность при гестозе//Акушерство и гинекология. 1999. №1. С. 11-16.

- Ильенко Л.И., Зубарева Е.А., Холодова И.Н. Современные подходы к диагностике и лечению гипоксически-ише-мических поражений ЦНС у доношенных детей первого года жизни//Педиатрия. 2003. № 2. С. 87-92.

- Акинина З.Ф. Отдалённые последствия перинатального поражения центральной нервной системы у детей: Дис.... канд. мед. наук. Барнаул, 2004. 125 с.

- Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Л. Адаптация к стрес-сорным ситуациям и физическим нагрузкам. М.: Медицина, 1988. 256 с.

- Павлова Н.Г., Гагарина А.В., Кащеева Т.К. Повышенное содержание альфа-фетопротеина или хорионического гонадотропина в крови беременных во II триместре как маркер плацентарной недостаточности//Пренатальная диагностика. 2004. №3. С. 175-180.

- Альфа-фетопротеин в прогнозировании осложнений у новорожденного/Пустотина О.А., Усарова Е.В., Фанчеико Н.Д. [и др.]//Акушерство и гинекология. 2006. № 1. С. 17-20.

- Пустотина О.А. Альфа-фетопротеин: значение в развитии беременности и прогнозирования осложнений у новорожденного//Акушерство и гинекология. 2006. № 3. С. 15-17.

- Лабораторный мониторинг гестационного процесса/В.И. Кулаков, М.Л. Алексеева, В.А. Бахарев [и др.]//Проблемы репродукции. 1995. № 3. С. 77-81.

- Сидорова И.О, Макаров И.О. Методы исследования при беременности и в родах. М.: Медпресс-информ, 2005. 126 с.

- Сидорова И.С. Физиология и патология родовой деятельности. М.: МЕДпресс, 2000. 320 с.

- Стрижаков А.Н., Игнатко И.В. Ранняя профилактика и лечение плацентарной недостаточности у беременных высокого риска перинатальной патологии//Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2005. Т.4. № 3. С. 1-13.

- Clerici G., Luzietti R., Di Renzo G.C. Monitoring of antepartum and intrapartum fetal hypoxemia: pathophysiological basis and available techniques//Biol. Neonate. 2001. Vol. 79, № 3/4. P. 246-253.

- Gudmundsson S., Dubiel M. Doppler velocimetry in the evaluation of fetal hypoxia//J. Perinat. Med. 2001. Vol. 29, №5. P. 399-407.

- Richardson B.S. Fetal adaptive responses to hypoxemia//Pediatrics and Perinatology. The scientific basis/Ed.: PD. Gluckman, M.A. Heymann. Arnold. 1996. P. 228-233.

- Медведев M.B., Митьков В.В. Допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока: Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. М.: Видар, 1996. Т.2. 408 с.

- Эдокова А.Б. Функциональное состояние плода в родах при фетоплацентарной недостаточности: Автореф. дис.... канд. мед. наук. М.,2001. 46 с.

- Допплерография в акушерстве: итоги российского мультицентрового исследования/Е.В. Юдина, Ю.Л. Гурин, Е.Ю. Васильева [и др.]//Пренатальная диагностика. 2003. Т. 2, №3. С. 206-214.

- Callen PW. Ultrasonograhy in Obstetrics and Gynecology. W.B. Saunders Company, 1988. 496 p.

- Practical aspects of Doppler sonography in obstetrics/J. Aranyosi, J. Zatik, A. Jr. Jakab [et al.]//Orv. Hetil. 2003. Vol. 144, №34. P. 1683-1686.

- The value of Doppler sonography in the detection of fetal hypoxia/J. Aranyosi, J. Zatik, A.G. Juhasz [et al.]//Orv. Hetil. 2002. Vol. 143, № 43. P. 2427-2433.

- Second trimester measurement of placental volume bu three-dimentional ultrasound to predict small-for-gestational ade infants/E. Hafner, T. Phillipp, K. Schuchter [et al]//Ultrasound obstet. Gynecol. 1998. Vol.12, № 2. P. 97-102.

- Юдина Е.В. Допплерография: время подвести итоги//Пренатальная диагностика. 2002. № 1(3). С. 171-179.

- Медведев М.В. Трехмерная эхография в акушерстве. М.: Реал Тайм, 2007. 168 с.

- King Т., Parer J. The physiology of fetal heart rate patterns and perinatal asphyxia//J. Perinat. Neonatal. Nurs. 2000. Vol. 14, №3. P. 19-39.

- Three-dimentional ultrasonographic assessment of placental volumes in pregnancies complicated bu absent umbilical diastolic flow-initial results/R. Ruano, F. Rossana, N. Alexandre [et al.]//Ultrasound obstet. Gynecol. 2005. Vol.26, № 4. P. 441.

- Ruano R. Quantitative evolution of placental vasculature in pregnancies with absent umbilical diastolic flow by 3D-power ultrasonography/R. Ruano, F. Rossana, N. Alexandre et al.//Ultrasound obstet. Gynecol. 2005. Vol.26, № 4. P441-442.

- Пренатальная эхография/Под ред. М.В. Медведева. М.: Реальное время. 2005. 560 с.

- Стрелков, РБ. Перспективы применения метода прерывистой нормобарической гипокситерапии в медицинской практике//Курортные ведомости. 2006. № 5. С. 37-40.

- Стрелков, Р.Б., Чижов А.Я. Прерывистая нормобари-ческая гипоксия в профилактике, лечении и реабилитации. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2001. 400 с.

- Закощиков, К.Ф., Катин СО. Гипокситерапия -«горный воздух». М.: Бумажная Галерея, 2001. 64 с.

- Колчинская А.З., Цыганова Т.Н., Остапенко Л.А. Нор-мобарическая интервальная гипоксическая тренировка в медицине и спорте: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2003. 408 с.

- Цыганова Т.Н. Автоматизированный анализ эффективности и механизмы действия нормобарической интервальной гипоксической тренировки в восстановительной коррекции функциональных резервов организма: Дис.... д-ра. мед. наук. М., 2004. 253с.

- Цыганова Т.Н. Использование нормобарической интервальной гипоксической тренировки для улучшения состояния организма беременных с патологией беременности//Прерывистая нормобарическая гипокситерапия: Доклады Международной академии проблем гипоксиии/Под ред. Р.Б. Стрелкова. М.: Бумажная галерея, 2005. Т. IV С.226.

- Горанчук В.В., Сапова Н.И., Иванов А.О. Гипокситерапия. СПб.: 000 «Элби-СПб.» 2003. 536 с.

- Радецкая Л.Е., Кузнецов В.И., Супрун Л.Я. Клиническая эффективность применения интервальной нормобарической гипокситерапии в комплексном лечении больных эндометриозом//Hypoxia Medical Journal. 2000. Т. 8, № 1/2. С. 17-21.

- Шахлина Л.Г. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин. Киев: Наукова думка, 2001. 332с.

- Чижов А.Я. Гипоксия в клинической практике//Врач. 1997. С. 26-28.

- Блощинская И.А. Функциональное состояние сосудистого эндотелия и нарушения микроциркуляции при беременности, осложненной гестозом, и влияние на них нормобарической гипокситерапии: Дис.... д-ра. мед. наук. Хабаровск, 2003. 232 с.