Первая железная дорога в Нижнем Поволжье: к 175-летию открытия

Бесплатный доступ

Описаны попытки создания Дубовской железно-конной дороги и ее историческая судьба. Предложены историко-краеведческие материалы, полезные для учителей, ищущих варианты проектирования содержания модулей «Экскурсии, экспедиции, походы», «Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Профориентация» согласно Примерной программе воспитания.

175-летие Дубовской железно-конной дороги, исторические попытки создания железно-конной дороги, автопробег в память открытия железно-конной дороги.

Короткий адрес: https://sciup.org/14120718

IDR: 14120718

Текст статьи Первая железная дорога в Нижнем Поволжье: к 175-летию открытия

Соприкосновение с историей родного края никого не оставляет равнодушным. Не буду сравнивать труд краеведа с другими сферами человеческой деятельности, но отмечу, что краевед не останавливается на достигнутом. Он всегда в поиске. Особенно основательно он готовится к крупным историческим датам местного значения, например, к юбилею земляка или к памятной дате какого-нибудь события.

Сравнительно недавно состоялась такая памятная дата: 175-летие Дубовской железноконной дороги, открытой 10 апреля 1846 г. В настоящей статье нами представлен мемориального характера материал о первой железной дороге в Нижнем Поволжье с целью сохранения исторической памяти о значимых событиях прошлого в нашем регионе. Предлагаемые материалы будут полезны учителям в рамках реализации Примерной программы воспитания, например, при создании модулей «Экскурсии, экспедиции, походы», «Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Профориентация»1.

Известно, что первая железная дорога на паровом ходу была пущена в 1837 г. между Санкт-Петербургом и Царским Селом. Незадолго до этого события, в 1834–35 гг., вопрос о преимуществах железнодорожного транспорта поднимался все настойчивее. Выдвигались предложения о строительстве отдельных железнодорожных линий, причем авторами такого рода предложений являлись по большей части представители буржуазно-помещичьих предпринимательских кругов.

Так, богатый предприниматель и изобретатель Василий Петрович Гурьев (р. 1779 г., г. смерти неизв.) поднимал вопрос о необходимости постройки дороги между Волгой и Доном от посада Дубовки до станицы Качалинской (рис 1). Любопытный анализ значения железных дорог был дан в статье «Чугунные дороги», опубликованной в «Библиотеке для чтения» летом 1835 г. В статье подробно разбирались « ...бесчисленные и неоспоримые... » выгоды железных дорог для купцов, фабрикантов и для землевладельцев.

Рис. 1. От посада Дубовка до пристани Качалинская

Эти выгоды побудили коллежского советника Андрея Бестужева (? – 1853) представить в апреле 1834 г. в Главное управление путей сообщения записку о пользе устройства железной дороги между Волгою и Доном. В предшествующие годы вопрос о соединении Волги с Доном посредством судоходного канала поднимался неоднократно. Бестужев первым предложил проложить там рельсовый путь. Проект был отклонен без подробного рассмотрения.

В октябре 1836 г. артиллерии поручик Николай Дмитриевич Лундышев представил проект об учреждении акционерного общества « ...для перевозки сухим путем тяжестей с помощью паровозов от посада Дубовки до пристани Качалинской... и вообще по всей России ». Проект «С препровождением прошения поручика Лунды-шева об учреждении общества на акциях под названием Патриотического для перевозки тяжестей посредством паровозов по всей России» также был оставлен без последствий. Этому способствовала его недоработанность в техническом и коммерческом отношениях.

Сохранился еще один любопытный документ, относящийся к 1837 г. Это анонимная записка «О железной дороге между Волгою и Доном». Автор указывал, что железная дорога, соединяющая Волгу и Дон, может быть проведена по трем направлениям:

-

1) от Царицына до Вертячих Хуторов на Дону, протяжением 64 км;

-

2) от Царицына до Калачевского затона на Дону, протяжением 69 км;

-

3) от Дубовки до Качалинской станицы, длиною 64 км (без объездов, составляющих еще 5 км).

Самым выгодным автор записки считал последний вариант. В эти годы между названными пунктами происходил интенсивный товарооборот, о чем не раз писалось в печати тех лет. Записка о необходимости постройки чугунной дороги Волга-Дон отвечала, таким образом, насущ- ным нуждам русского хозяйственного развития. Однако автор проекта, стремясь к возможно большей «дешевизне» дороги, выдвигал технически отсталую идею о преимуществах конной тяги, допуская применение паровозов лишь на некоторых участках. Автор записки предусматривал также облегченное строение пути для своей дороги.

Прошло пять лет, и 29 января 1843 г. в здание Главного управления путей сообщения вошли Обер-Егермейстер Двора Его Величества Дм. В. Васильчиков (рис. 2) и коммерции советник Н. Попов. Целью их визита была просьба о раз- решении им учредить « ...компанию на акциях для постройки, без всяких пособий, привилегий и преимуществ (выделено нами – С.М.), железно-конной дороги между Волгою и Доном... » с пристанями в Дубовке на Волге и в ст. Качалинской на Дону.

Рис. 2. Портрет Дмитрия Васильчикова, одного из основателей Дубовской железно-конной дороги украшает Военную галерею Зимнего Дворца в Петербурге (1830-е, художник Джордж Доу, фрагмент) 1

Вслед за этим Министр Финансов препроводил Главноуправляющему поданную ему еще 20 января аналогичную просьбу коллежского советника Шопена о дозволении ему образовать товарищество для устройства железной дороги между теми же пристанями под названием Волжско-Донской с выдачей 10-летней привилегии и предоставлением, в общем, следующих прав и преимуществ (выделено нами – С.М.):

-

1) в течение 10 лет не дозволять никому строить железной дороги между Волгою и Доном;

-

2) отвести бесплатно для нужд дороги 250 десятин казенной земли на полосе дороги и частной по оценке в порядке отчуждения для нужд государственных;

1

-

3) освободить товарищество на 10 лет от всяких сборов в казну

-

4) даровать право торговли 1-й гильдии бесплатно;

-

5) разрешить устройство наклонных плоскостей и подъемных кранов на пристанях;

-

6) дозволить улучшить русло Волги и Дона у пристаней.

Вместе с тем Шопен в своем прошении предъявил спор против проекта Васильчикова и Попова, объясняя, что проект этой дороги – его собственность и что « ...его мыслью неблагонамеренно воспользовались ».

После некоторого изменения этих проектов по соглашению с предпринимателями, причем к проекту Дм.В. Васильчикова присоединился новый участник – действительный статский советник А.И. Сабуров (1799–1880), и по « ...предварительному сношению с Министрами Финансов, Военным и Внутренних Дел, из которых оба последних не находили препятствий к исполнению ходатайства Васильчикова, а первый признавал рассмотрение проектов до выяснения судом права собственности и старшинства преждевременным ».

Здесь уместно сделать небольшое отступление о том, кто такой А.И. Сабуров: он вступил в Северное тайное общество в 1824 г., но в действиях его не принимал никакого участия. Во время восстания декабристов был в отпуске в родительском имении Сабуро-Покровское под Тамбовом. Тем не менее, через 9 дней после восстания, 4 января 1826 г. был выпущен приказ о его аресте.

Взят под стражу в Тамбове 8 января, доставлен в Санкт-Петербург и помещен в Петропавловскую крепость. Провел под арестом 8 месяцев, затем был освобожден и принят на службу в Смоленский уланский полк. Из восьми его детей наиболее известны Андрей Сабуров (1837–1916), министр народного просвещения (1880–81), и Петр (1835–1918), крупный дипломат и коллекционер, русский дипломат, собиратель античного искусства. В 1860-е гг. – советник посольства в Лондоне, с 1870 г. – посол в Афинах, в 1879–1884 гг. – посол в Берлине. Оба были действительными тайными советниками.

Главный управляющий путей сообщения и публичных зданий (1842–1855) граф П.А. Клейнмихель (1793–1869) вошел в Комитет Министров с представлением за № 6740 от 13 июня 1843 г. При этом он признавал соединение Волги и Дона удобным сообщением, что весьма полезно для торговой промышленности края. Он не видел препятствия к удовлетворению ходатайства учредителей Васильчикова и Попова, которые не требовали никакой привилегии и не стесняли ничьих прав. С мнением Клейнмихеля согла- сился и Комитет Министров, положение которого было утверждено императором Николаем I (1896–1855) 3 июля, а 14 июля был утвержден Устав общества.

Смета на постройку Волго-Донской железноконной дороги была составлена всего на сумму 210 000 рублей, но ее оказалось недостаточно для постройки, а эксплуатация дороги « ... представлялась убыточною, но причине конкуренции фур, сбавивших провозную плату ». В 1845 г. компании был разрешен дополнительный выпуск акций на сумму 45 000 рублей, но так как этой суммы опять не хватило, то учредители неоднократно обращались с ходатайством к правительству о выдаче компании ссуды.

Так или иначе, необычная дорога была введена в эксплуатацию 28 июля (9 августа) 1846 г. Но в 1849 г. Главный управляющий путями сообщения граф Клейнмихель написал 14 мая представление за № 1842 в Комитет С.-Петербурго-Московской железной дороги о том, что учредители неоднократно обращались к правительству с ходатайством о ссудах на окончание и улучшение дороги.

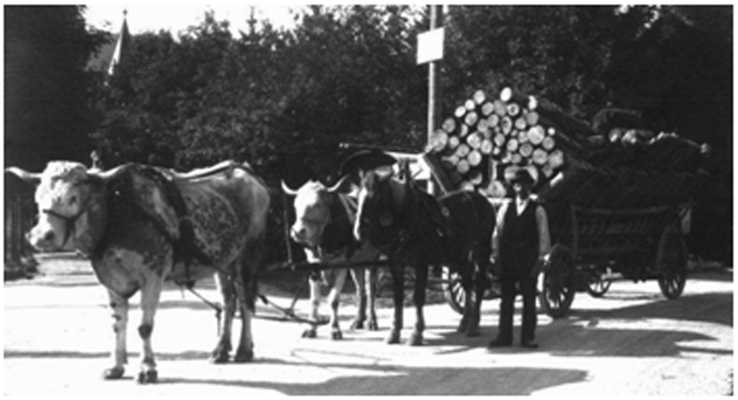

Для определения действительной стоимости сооружения дороги и ее деятельности было поручено VII Округу Путей Сообщения командировать комиссию под председательством инженер-полковника Гергардта. Поступившее донесение было крайне неблагоприятно для учредителей, т. к. эксплуатация дороги была признана убыточной вследствие невозможности конкуренции с фурщиками « ... по несоответствию конного по железной дороге движения и по значительности расходов на двигательную силу, а также вследствие неудовлетворительности самой постройки » (фото 1).

Фото 1. Веками суда через Волго-донскую переволоку тащили на руках, а в XIX веке грузы возили на огромных телегах – фурах1

Учредители дороги Васильчиков, Попов и Сабуров стали ходатайствовать о принятии дороги в казну. Это ходатайство было рассмотрено Комитетом С.-Петербурго-Московской же-

1

Фото 2. Артефакты, найденные во время автопробега

лезной дороги 25 мая 1849 г. Комитет признал, что рельсовый путь между Волгой и Доном, в принципе, весьма полезен, но не железно-конный, а паровозный. Не найдя выгоды для казны в принятии дороги, ходатайство учредителей было отклонено.

Убедившись в невыгодности предпринятого дела, компания продала в 1855 г. имущество и предприятие свое ликвидировало. Дорога, таким образом, проработала в 1846–1847 гг. и 1850–1852 гг.

«Единственным» на тот момент живым свидетелем – ученый с мировым именем – этой дороги был академик К.М. Бэр (1792–1876). Он руководил в регионе Каспийской экспедицией 1853–57 гг. и попал в Дубовку в то самое время, когда конно-бычья железная дорога до Качалинской станицы на Дону приходила в упадок из-за своего технического несовершенства. На берегу Волги скопилось много грузов, о чем он отметил в своем дневнике.

Бэр писал об этом так: « Грузы лежали на берегу. Повозки очень разнообразные, например, обыкновенные телеги, тарантасы с круглым дном, сани различной величины; смоляные бочки в большом количестве. Я заметил несколько сотен колес и даже просто колесных обручей… Очень много было рогож… Здесь были также запасы метел, якорей, ящиков и т. п. Мы перее-

Фото 3. Участники автопробега

хали через железную дорогу. Нам рассказывали, что эта дорога не использовалась уже в течение трех лет, так как не нашлось никого, кто хотел бы отправить груз. Брали только по три копейки за провоз с пуда, везли… три версты, затем до Качалинской, там перегружали, при этом многие товары портились. Поэтому вернулись к прежнему способу перевозки, хотя доставка на волах стоит восемь-двенадцать копеек пуд… Из Качалинской привозят много угля, других грузов меньше ».

В 1906 г. при обследовании этой местности инженером Могучим были найдены отлично сохранившиеся углубления в грунте, в которых залегали шпалы. Одну из таких шпал, уже сгнившую, мы раскопали с ребятами из краеведческого клуба «Ихтиостеги» в 1989 г. недалеко от хутора Спартак во время многодневного перехода по Волго-Донской Переволоке1.

Дубовская железно-конная дорога, открытая 10 апреля 1846 г., не забыта. Так, в Волгограде 18 апреля 2021 г. стартовал автопробег от исторического парка «Россия моя история», посвященный 175-летию знаменательного события. Первой остановкой на маршруте стала Дубовка, в окрестностях которой участники посетили три сохранившихся участка, а далее продолжили движение в сторону станицы Качалинской на Дону Иловлинского района.

Сейчас от дороги остались места расположения путей в виде земляных сооружений – рвов различной глубины, максимальная из них находится вблизи автодороги Волгоград – Сызрань и достигает 4–5 м. Хотя остатки дороги носят статус памятника, нигде до сих пор никакого знака об этом не стоит. Первая и последняя попытка установить такой знак была предпринята летом 1989 г. во время упомянутого выше похода по Волго-Донской Переволоке.

Участники автопробега проследовали от Ду-бовки до станицы Качалинской по всему мар- шруту бывшей конно-бычьей железной дороги. Они осмотрели сохранившиеся в некоторых местах земляные инженерные сооружения давних лет, нашли интересные артефакты. В их числе: подкладка под рельсы, железнодорожные костыли, большой камень из стены здания разъездной станции, где менялись тягловые животные (фото 2)1.

В мероприятии приняли участие представители областного комитета экономики, а также таких общественных организаций, как «Союз архитекторов России», «Русское географическое общество (Волгоградское отделение)», «Общество охраны памятников истории и культуры», «Моторы Сталинграда», «Управляй мечтой», администрации Дубовского и Иловлинского муниципальных районов Волгоградской области, а также любители внедорожного спорта (фото 3).

Планируется, что празднование 175-летия со дня открытия Дубовско-Качалинской конно-бычьей железной дороги продолжится в июле 2021 г.

В помощь учителям предлагаем материалы автора статьи, чтобы глубже ознакомиться с историей события. Помимо этого можно использовать интернет-источники, на часть из них нами сделаны ссылки. Их можно предложить учащимся для изучения в качестве историко-географических краеведческих источников. При этом указывая ссылки или предлагая самостоятельно осуществить информационный поиск.

Материалы автора статьи С.Н. Моникова:

-

1. Соперник Царицына, или История о том, почему Ду-бовка не стала уездным центром // Сельская новь (г. Ду-бовка). – 1989. – 1 августа.

-

2. Первая в Нижнем Поволжье // Железнодорожник Поволжья (г. Саратов). – 1990. – 17 января.

-

3. Роковая ошибка, или история о том, почему Дубовка не стала уездным центром // Железнодорожник Поволжья (г. Саратов). – 1990. – 7 февраля.

-

4. Соперник Царицына – Дубовка, или История о том, почему Дубовка не стала уездным центром // Городские вести. – 1991. – 1–7 ноября. – С. 5.

-

5. Соперник Царицына – Дубовка // Волга. – 1991. – № 10. – С. 186–188.

-

6. Соперник Царицына – Дубовка // Отчий край. – 1995. – № 1(5). – С. 185–190.

-

7. Железная дорога Дубовка – Качалинская // Сельская новь (г. Дубовка). – 1999. – 14 сентября.

-

8. История родного края // Грани культуры: Здоровье и Экология. – 2012. – № 12 (118). – С. 16–17.