Первичный состав пород Няровейской серии (Полярный Урал)

Автор: Уляшева Н.С., Гракова О.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (254), 2016 года.

Бесплатный доступ

Няровейская серия является слабо изученным объектом Центрально-Уральской зоны Полярного Урала. Она представлена в основном различными сланцами, первичный состав и геодинамические обстановки формирования которых недостаточно исследованы. Возраст серии принимается условно как среднерифейский. В результате петрографического и петрохимического изучения пород в составе няровейской серии выделены несколько групп метаморфитов, разделяемые по минеральному и химическому составу на орто- и параобразования. Ортопороды представлены метабазальтами, метатуфами и метариолитами. Парапородами являются метапелиты, метаграувакковые, аркозовые и кварцитовые песчаники. Эти вулканогенно-осадочные отложения, по всей видимости, сформировались в окраинно-океанической или окраинно-морской обстановке.

Няровейская серия, метабазальты, метапелиты, первичный состав

Короткий адрес: https://sciup.org/149129193

IDR: 149129193 | УДК: 552.163; | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-2-24-35

Текст научной статьи Первичный состав пород Няровейской серии (Полярный Урал)

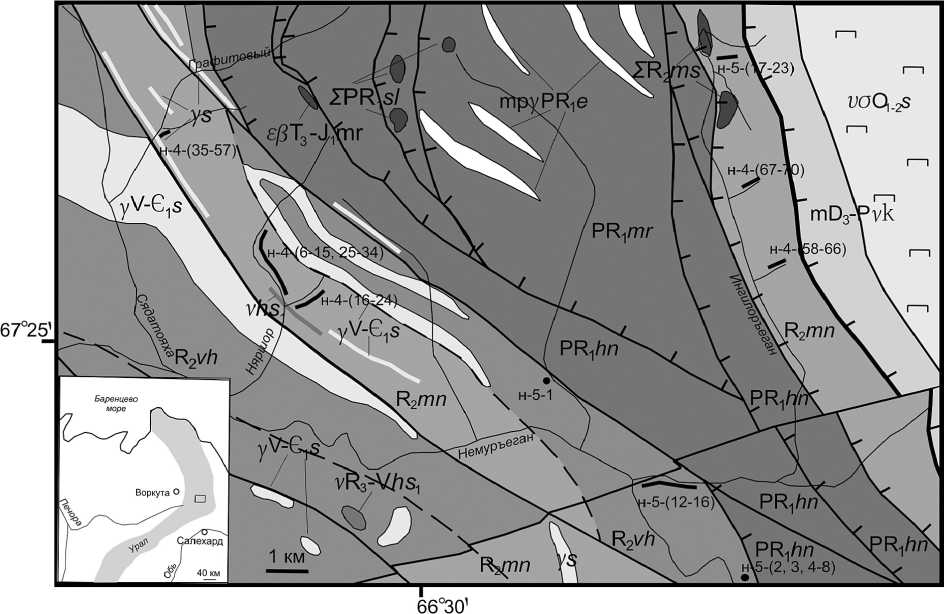

Няровейская серия представлена верхнедокембрийскими образованиями Харбейского выступа Центрально-Уральской мегазоны Полярного Урала (рис. 1), метаморфизованными в условиях зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций. Она протягивается в виде полос вдоль западной окраины раннепротерозойского харбейского комплекса и обрамляет с запада и востока раннепротерозойский марун-кеуский комплекс, метаморфизм которых достигал соответственно высоких ступеней амфиболитовой [14] и эклогитовой [16] фаций. Возраст серии принимается условно как среднерифейский по залеганию ниже мраморизованных известняков немурюганской свиты с микрофитолитами IV (укского) комплекса ри-фея [2].

Первые сведения о составе и геодинамиче-ских обстановках формирования пород няровей-ской серии отражены в работах А. В. Цимбалюка [18], В. Н. Охотникова [8], Л. Л. Подсосовой [9] и др. Было установлено, что няровейская серия представлена вулканогенно-терригенными образованиями, сформировавшимися на стадии геосинклинального развития полярно-уральского сегмента земной коры. Позднее В. И. Ленных [4] было выдвинуто предположение, что породы няровейской серии, распространенные с западной и восточной сторон марун-кеуско-го комплекса, отличаются по условиям образования. По его мнению, в разрезе няровейской серии с восточной стороны в отличие от разрезов западной части присутствуют амфиболиты, линзы глаукофановых эклогитов и гипербазитов, т.е. образования, протолиты которых сформировались в океанической обстановке. Большой вклад в изучение магматических об- 24

разований, залегающих среди метатерригенных пород няровейской серии, внес В. А. Душин [3]. Он показал, что в нижней части няровейской серии среди груботерригенных пород распространена метабазальт-до-леритовая формация магматитов с петрохимическими особенностями авлакоген-рифтогенных образований, а в средней толще среди углеродисто-кремнистых сланцев — формация натриевых базальтов, образовавшихся совместно с ассоциирующими с ними в океанической обстановке гипербазитами.

Несмотря на более чем пятидесятилетнюю историю изучения пород няровейской серии, некоторые вопросы до сих пор остаются открытыми: реконструкция первичного состава метатерригенных и метавул-каногенных образований, установление геодинамиче-ской обстановки формирования пород и др.

Целью настоящей работы является реконструкция первичного состава пород няровейской серии. Изучение первичного состава пород позволит восстановить геодинамическую обстановку формирования протолитов метаморфитов няровейской серии, что очень важно для понимания истории геологического развития перспективных на полезные ископаемые верхнедокембрийских образований ЦентральноУральской мегазоны Полярного Урала. Няровейская серия специализирована на благороднометалльное и урановое оруденение, а также на проявления колчеданного и колчеданно-полиметаллического типа. Углеродистые сланцы характеризуются повышенными содержаниями серебра, цинка, свинца, ванадия, фосфора, платиноидов и др. [2]. К серии приурочены гранитоидные тела с редкометалльными месторождениями [13].

Ðèñ. 1. Схематическая геологическая карта нижнего течения р. Немуръюган (Полярный Урал) по [2]. Условные обозначения: 1—2 марун-кеуский комплекс: 1 — марун-кеуская свита, 2 — ханмейхойская свита; 3—4 — няровейская свита: 3 — верхнехар-бейская свита, 4 — минисейшорская свита; 5 — слюдяногорский комплекс габбро-гипербазитовый эклогитизированный плутонический; 6 — евъюганский комплекс мигматит-плагиогранитовый плутонический; 7 — минисейский комплекс измененных гипербазитов плутонический; 8 — харбей-собский комплекс габбро-гранодиоритовый; 9 — сядатояхинский комплекс гранитовый плутонический; 10 — сыум-кеуский комплекс дунит-гарцбургитовый плутонический; 11 — войкаро-кемпирсай-ский комплекс тектонитов; 12 — марунский комплекс щелочно-базитовый; 13 — разрывные нарушения: а — сдвиги, б — неустановленной кинематики, в — взбросо-надвиги второстепенные, г — взбросо-надвиги главные; 14 — места отбора проб с номерами проб

Fig. 1. Schematic geological map of lower reaches of Nemuryugan river (Polar Urals) (in [2]). Legend: 1—2 marun-keyusky complex: 1 — marun-keuskaya suite, 2 — khanmeyhoyskaya suite; 3—4 — nyaroveyskaya suite: 3 — verkhnekharbeyskaya suite, 4 — miniseyshorskaya suite; 5 — slyudyanogorsky gabbro-ultramafic plutonic eclogitized complex; 6 — evyugansky migmatite-plagiogranite plutonic complex; 7 — miniseysky altered ultramafic plutonic complex; 8 — kharbey-sobsky gabbro-granodiorite complex; 9 — syadatoyakhinsky granite plutonic complex; 10 — syumkeusky dunite-harzburgite plutonic complex; 11 — voykaro-kempirsaysky complex of tectonites; 12 — marunsky alkaline basite complex; 13 — dislocations: a — shifts, б — of unknown kinematics, в — secondary overthrust reversed faults, г — main overthrust reversed faults; 14 — sampling locations with numbers of samples

Геологическая позиция

Няровейская серия (R2 nr ) впервые была выделена С. Д. Беляковым и Ю. С. Бушканец в 1954 г. Согласно стратиграфическим схемам Урала [12], снизу вверх выделяются верхнехарбейская (R2 vh ) и минисейшорская (R2 mn ) свиты. Верхнехарбейская свита мощностью 400—500 м сложена метаморфизованными терригенно-осадочными отложениями — слюдяно-кварц-полевошпатовыми кварцитопесчаниками и гравелитами с подчинёнными пластами и пачками хлорит-слюдяно-кварц-альбитовых, хлорит-серицит-альбит-кварцевых, графитоидных сланцев. Нижняя граница проводится по основанию горизонта конгломератов, а верхняя — по основанию первого горизонта углеродистых сланцев. Базальный горизонт полимиктовых конгломератов обнажается по рр. Паетарка, Пэсавей-Яха, ручьям Саль-Тальба, Трудному, Бурному. Общая протяженность горизонта конгломератов по простиранию составляет около 20 км, а мощность — от первых метров до 30—40 м [2].

Минисейшорская свита представлена метабазальтами, филлитовидными, эпидот-хлорит-амфи-боловыми, эпидот-альбит-хлоритовыми сланцами с подчинённым развитием углеродистых и карбонатных разностей. Верхняя граница свиты проводится по исчезновению из разреза филлитовидных сланцев и появлению зеленых парасланцев немурюганской свиты (R3 nm). Мощность свиты 1200—1400 м [2].

Отложения няровейской серии прослеживаются в северо-восточном направлении и замыкаются на севере на широте оз. Байто. Взаимоотношения с нижележащими харбейским и марун-кеуским метаморфическими комплексами тектонические. Полоса пород минисейшорской свиты, протягивающаяся вдоль восточной стороны марун-кеуского комплекса, с востока граничит по Главному Уральскому разлому с тектонитами войкаро-кемпирсайского комплекса. Для пород няровейской серии характерна складчатость с интенсивной микроскладчатостью. При этом её линейность и напряженность резко усиливаются при приближении к разломам [2]. По данным К. С. Нейман [7], в ня-ровейской серии широкое развитие получили процессы структурно-вещественного преобразования пород, обусловленные становлением уралид. По результатам структурных исследований было установлено как минимум три этапа деформации. Ранние структурные 25

элементы встречаются в виде реликтов и имеют северо-западную ориентировку.

Рифейский вулканизм, проявившийся в отложениях няровейской серии, по данным В. А. Душина [3], разделяется на раннесреднерифейский рифтогенный (бадъяюганский комплекс метабазальтов и мета-андезибазальтов) и среднепозднерифейский океани-чески-островодужный (верхнехарбейско-енганепэй-ский комплекс метаморфизованных базальтов, доле-ритов, андезибазальтов и андезитов).

Метаморфизм пород няровейской серии соответствовал условиям мусковит-хлоритовой, хлоритбиотитовой и актинолит-эпидот-биотитовой субфаций зеленосланцевой фации. Повышение уровня метаморфизма до эпидот-амфиболитовой фации отмечается на локальных участках и связано с внедрением интрузивных тел [7]. По геологическому положению и уровню метаморфизма няровейская серия схожа с пуйвинской свитой среднерифейского возраста Приполярного Урала [11].

Методы исследования

Для изучения вещественного состава мета-морфитов няровейской серии был произведен отбор слабоизмененных метасоматическими процессами проб (150 штук) из естественных обнажений. Минералогический состав, а также микроструктурные особенности пород определялись с помощью поляризованного микроскопа. В связи с тем что региональный метаморфизм практически полностью стирает первичные литологические признаки пород, основной упор при реконструкции первичного состава метаморфитов был сделан на изучение их химического состава, так как химическая классификация может частично или полностью заменять литологическую [19]. При этом мы исходили из предположения, что региональный метаморфизм протекал изохимически.

Для разделения орто- и парапород была использована дискриминантная функция DF(x) = –0.24SiO2 – 0.16TiO2 – 0.25Al2O3 – 0.28FeO* – 0.30MgO – 0.48CaO – 0.79Na2O – 0.46K2O – 0.10P2O5 + 26.64, FeO* = 0.9Fe2O3 + FeO С. Д. Великославинского с соавторами [1]. 95 % магматических пород соответствует значениям DF(x) менее 0.3, а 95% осадочных пород — значениям DF(x) более –0.8, область неопределенности –0.8 < DF(x) < 0.3. Дополнительная характеристика пород производилась с помощью идентификационных диаграмм А. А. Предовского [10], А. Н. Неелова [6] и геохимических модулей Я. Э. Юдовича [19]. Приведем формулы вычисления геохимических модулей: ГМ — гидролизатный модуль — (TiO2 + Al2O3 + + Fe2O3 + FeO + MnO)/SiO2; ТМ — титановый модуль — TiO2/Al2O3; ЖМ — железный модуль — (Fe2O3 + + FeO + MnO) / (TiO2 + Al2O3); ФМ — фемический модуль — (Fe2O3 + FeO + MnO+MgO)/SiO2; НКМ — модуль нормированной щелочности — (Na2O + K2O)/ Al2O3; АМ — алюмокремниевый модуль — Al2O3/SiO2.

Химические составы пород получены с помощью метода мокрой химии (аналитик О. В. Кокшарова), рентгенофлуоресцентного (аналитик С. Т. Неверов) и атомно-эмиссионного спектрального (аналитик И. А. Перовский) анализов в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН.

Петрогеохимическая характеристика пород и реконструкция первичного состава

Нами изучены породы няровейской серии по руч. Няршор, Сядатояха, Графитовый, Харчерузь с западной стороны марун-кеуского комплекса и по руч. Ингилоръеган и его левым притокам с восточной стороны. Азимуты падения пород по руч. Няршор, Маруншор и Харчерузь составляют в основном 350—355°, 0—20°, по руч. Графитовый 0—35°, углы падения пород — 30— 65°. По безымянным притокам руч. Ингилор азимуты падения метаморфитов варьируют от 20 до 70°, углы падения — 60—75°. В связи с тем что породы смяты в крупные изоклинальные складки, в разрезах нарушается последовательность их формирования.

Петрографические исследования позволили выделить по минеральному составу две разновидности образований: кварц-эпидот-хлорит-актинолитовые породы и слюдисто-кварцевые сланцы.

Кварц-эпидот-хлорит-актинолитовые породы имеют сланцеватую, иногда слабосланцеватую и массивную текстуру, нематолепидогранобласто-вую, редко порфиробластовую структуру. Они характеризуются содержаниями кальцита (0—10 %), кварца (1—10 %), мусковита (1—3 %), альбита (3—30 %), хлорита (5—25%), эпидота (5—40 %), амфибола (преимущественно актинолита) (15—35 %). К данной группе пород мы также отнесли кварц-эпидот-альбит-хлоритовый сланец (н—4—69) с высоким содержанием хлорита (40 %). Мощность толщ варьирует от 1 до 17 м. По содержанию глинозема и согласно дискриминантной функции С. Д. Великославинского и др. [1] они разделились на две группы (табл. 1). Умеренноглиноземистые (Al2O3 — 12.63—15.68 %) сланцы обнаруживают сходство в основном с ортообразованиями (I группа), а более высокоглиноземистые (Al2O3 — 16.06—17.66 %) породы попадают в область неопределенности (II группа).

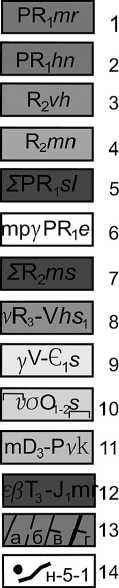

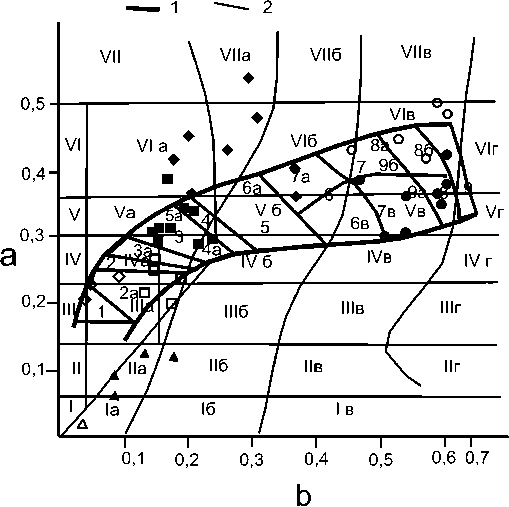

I группа пород имеет содержания кремнезема 39.06—51.67 %. При этом карбонатсодержащие разности отличаются низким количеством кремнезема, закисного железа (н-4-68, н-4-69) и высоким — оксида кальция и углекислоты, что, скорее всего, связано с карбонатизацией пород. На диаграмме А. А. Предовского (рис. 2) точки составов пород занимают поле базитов [10, 15]. По классификации А. Н. Неелова [6] они относятся к толеитовым базальтам и пикритовым базанитам (рис. 3). Согласно классификации Я. Э. Юдовича, рассматриваемые породы близки к псевдогипогидролизатам1 и псевдосу-персиаллитам с ГМ 0.44—0.64. Высокие значения ТМ (0.04—0.12), ЖМ (0.61—0.87) и ФМ (0.35—0.47) указывают на магматическую природу данных образова-

Table 1

|

Êомпо-ненты Components |

Êварц-эпидот-хлорит-аêтинолитовые породы Quartz-epidote-chlorite-actinolite rocks |

Êварц-слюдистые сланцы Quartz-mica shales |

||||||||||||||||||||

|

I ãрóппа |

II ãрóппа |

III ãрóппа |

||||||||||||||||||||

|

н-4-62 |

н-4-70 |

н-5-18 |

н-05-3 |

н-05-19 |

н-05-16 |

н-4-68 |

н-4-44 |

н-04-69* |

н-5-24 |

н-5-17 |

н-5-20 |

н-4-61 |

н-5-9 |

н-4-11 |

н-04-23 |

н-5-15 |

н-4-33 |

н-5-28 |

н-04-40 |

н-4-63 |

н-4-65 |

|

|

SiO2 |

49.04 |

47.61 |

48.82 |

51.57 |

51.67 |

47.64 |

39.06 |

46.22 |

39.75 |

44.77 |

40.53 |

47.32 |

40.41 |

46.88 |

48.54 |

52.97 |

54.85 |

60.59 |

58.56 |

49.17 |

53.52 |

50.82 |

|

TiO2 |

1.73 |

0.88 |

0.79 |

0.76 |

0.90 |

1.16 |

0.52 |

1.19 |

0.97 |

1.59 |

1.07 |

0.65 |

2.85 |

1.53 |

1.38 |

1 |

0.96 |

0.82 |

1.04 |

1.13 |

0.92 |

0.78 |

|

Al2O3 |

14.92 |

14.34 |

15.06 |

12.55 |

12.63 |

15.68 |

12.7 |

14.22 |

14.93 |

16.06 |

17.05 |

17.66 |

17.2 |

17.28 |

22.45 |

19.85 |

21.1 |

18.67 |

20.87 |

19.8 |

16.3 |

17.5 |

|

Fe2O3 |

4.13 |

4.98 |

4.4 |

3.79 |

4.51 |

4.77 |

5.83 |

5.53 |

5.01 |

4.91 |

9.22 |

4.33 |

5.09 |

3.89 |

3.57 |

3.35 |

3.33 |

3.64 |

3.25 |

1.22 |

3.62 |

3.71 |

|

FeO |

5.81 |

4.51 |

4.42 |

7.61 |

4.39 |

8.47 |

2.5 |

7.01 |

4.99 |

6.94 |

6.77 |

4.19 |

7.39 |

7.81 |

6.56 |

6.55 |

4.91 |

4.06 |

2.42 |

7.69 |

5.73 |

4.94 |

|

MnO |

0.17 |

0.16 |

0.14 |

0.21 |

0.15 |

0.19 |

0.16 |

0.22 |

0.43 |

0.18 |

0.22 |

0.13 |

0.16 |

0.19 |

0.16 |

0.17 |

0.11 |

0.26 |

0.41 |

0.13 |

0.29 |

0.18 |

|

MgO |

7.57 |

9.01 |

8.85 |

6.16 |

8.96 |

6.50 |

6.12 |

8.97 |

9.11 |

9.71 |

7.85 |

10.63 |

9.59 |

6.98 |

5.1 |

4.55 |

3.40 |

3.93 |

3.01 |

4.81 |

6.40 |

7.85 |

|

CaO |

9.26 |

12.93 |

10.84 |

11.09 |

10.47 |

7.06 |

19.60 |

10.67 |

14.09 |

8.63 |

11.02 |

6.06 |

10.01 |

7.00 |

0.89 |

1.13 |

1.02 |

0.15 |

1.03 |

3.95 |

4.85 |

3.70 |

|

Na 2 O |

3.62 |

2.12 |

3.17 |

2.3 |

2.83 |

3.51 |

3.15 |

1.28 |

2.42 |

2.6 |

1.49 |

2.97 |

1.78 |

1.82 |

3.27 |

2.51 |

5.61 |

0.79 |

3.46 |

0.99 |

3.18 |

3.37 |

|

K 2 O |

0.15 |

0.44 |

0.1 |

0.69 |

0.33 |

0.26 |

0.09 |

0.14 |

1.44 |

0.05 |

0.06 |

0.32 |

0.13 |

2.35 |

3.13 |

3.18 |

0.98 |

3.27 |

1.78 |

6.09 |

1.42 |

2.6 |

|

P 2 O 5 |

0.23 |

0.06 |

0.06 |

0.12 |

0.09 |

0.21 |

0.07 |

0.11 |

0.1 |

0.18 |

0.03 |

0.05 |

0.33 |

0.19 |

0.15 |

0.19 |

0.07 |

0.07 |

0.08 |

0.28 |

0.17 |

0.15 |

|

CO 2 |

0.13 |

0.04 |

0.1 |

0.67 |

0.1 |

0.77 |

7.37 |

0.36 |

4.37 |

0.13 |

0.1 |

0.1 |

0.05 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.17 |

0.13 |

0.1 |

0.17 |

0.95 |

|

П.п.п. |

3.37 |

2.98 |

3.37 |

3.16 |

3.07 |

4.54 |

10.20 |

4.45 |

8.25 |

4.37 |

4.7 |

3.07 |

5.05 |

4.09 |

4.8 |

4.55 |

3.66 |

3.75 |

4.09 |

4.75 |

3.61 |

4.39 |

|

ÃМ |

0.55 |

0.52 |

0.51 |

0.48 |

0.44 |

0.64 |

0.56 |

0.61 |

0.66 |

0.66 |

0.85 |

0.57 |

0.81 |

0.65 |

0.7 |

0.58 |

0.55 |

0.45 |

0.48 |

0.61 |

0.5 |

0.53 |

|

ТМ |

0.12 |

0.06 |

0.05 |

0.06 |

0.07 |

0.07 |

0.04 |

0.08 |

0.06 |

0.1 |

0.06 |

0.04 |

0.17 |

0.09 |

0.06 |

0.05 |

0.05 |

0.04 |

0.05 |

0.06 |

0.06 |

0.04 |

|

ЖМ |

0.61 |

0.63 |

0.57 |

0.87 |

0.67 |

0.8 |

0.64 |

0.83 |

0.65 |

0.68 |

0.89 |

0.47 |

0.63 |

0.63 |

0.43 |

0.48 |

0.38 |

0.41 |

0.28 |

0.43 |

0.56 |

0.48 |

|

ФМ |

0.36 |

0.39 |

0.36 |

0.34 |

0.35 |

0.42 |

0.37 |

0.47 |

0.47 |

0.49 |

0.59 |

0.41 |

0.55 |

0.4 |

0.32 |

0.28 |

0.21 |

0.2 |

0.16 |

0.28 |

0.3 |

0.33 |

|

НÊМ |

0.25 |

0.18 |

0.22 |

0.24 |

0.25 |

0.24 |

0.26 |

0.1 |

0.26 |

0.17 |

0.09 |

0.19 |

0.11 |

0.24 |

0.29 |

0.29 |

0.31 |

0.22 |

0.25 |

0.36 |

0.28 |

0.34 |

|

АМ |

0.3 |

0.3 |

0.31 |

0.24 |

0.24 |

0.33 |

0.33 |

0.31 |

0.38 |

0.36 |

0.42 |

0.37 |

0.43 |

0.37 |

0.46 |

0.37 |

0.38 |

0.31 |

0.36 |

0.4 |

0.3 |

0.34 |

|

DF(x) |

–1.47 |

–1.82 |

–1.72 |

–1.39 |

–1.54 |

–0.73 |

–1.94 |

–0.45 |

–1.5 |

–0.71 |

–0.59 |

-0.1 |

-0.35 |

-0.3 |

0.55 |

0.75 |

0.57 |

1.87 |

0.74 |

-0.14 |

-0.37 |

-0.37 |

Таблица 1

Химический состав пород няровейской серии, мае. %

Chemical composition of rocks of nyaroveyskaya series wt. %

Примечание . *Данная порода имеет кварц-эпидот-альбит-хлоритовый состав без актинолита.

Note . *These rocks have quartz-epidote-albite-chlorite compositon without actinolite.

Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1

|

Êомпо-ненты Components |

Êварц-слюдистые сланцы Quartz-mica shales |

|||||||||||||||||||||

|

IV ãрóппа |

V ãрóппа |

VI ãрóппа |

VII ãрóппа |

VIII ãрóппа |

||||||||||||||||||

|

н-04-25 |

н-4-27 |

н-4-47 |

н-5-2 |

н-5-11 |

н-4-34 |

н-4-64 |

н-5-26 |

н-5-1 |

н-5-8 |

н-5-6 |

н-04-66 |

н-04- 43 |

н-4-49 |

н-4-41 |

н-04-6 |

Н-4-7 |

н-4-32 |

н-4-48 |

н-4-26 |

н-4-60 |

н-4-54 |

|

|

SiO 2 |

59.83 |

62.92 |

58.73 |

59.47 |

63.55 |

65.18 |

61.91 |

60.74 |

64.46 |

66.88 |

66.9 |

68.44 |

71.26 |

73.6 |

70,64 |

73.55 |

74.83 |

71.79 |

76.77 |

85.87 |

86.64 |

93.78 |

|

TiO 2 |

0.98 |

1 |

1.17 |

1.06 |

0.86 |

0.53 |

0.71 |

0.77 |

0.84 |

0.62 |

0.61 |

0.41 |

0.36 |

0.8 |

0,31 |

0.28 |

0.17 |

0.35 |

0.68 |

0.25 |

0.21 |

0.27 |

|

Al 2 O 3 |

14.99 |

16.93 |

19.62 |

17.63 |

16.48 |

16.07 |

15.35 |

17.14 |

16.74 |

15.02 |

15.32 |

14.05 |

12.04 |

11.4 |

14,34 |

14.42 |

13.47 |

7.65 |

7.98 |

5.78 |

4.46 |

2.02 |

|

Fe 2 O 3 |

4.43 |

2.71 |

5.32 |

2.35 |

3.59 |

3.57 |

2.77 |

2.88 |

2.26 |

2.1 |

2.02 |

1.96 |

1.39 |

2.46 |

1,9 |

0.45 |

0.53 |

2.08 |

2.92 |

1.67 |

1.41 |

0.77 |

|

FeO |

4.41 |

3.44 |

1.84 |

4.61 |

3.57 |

1.6 |

2.54 |

3.11 |

2.56 |

2.36 |

3.49 |

2.08 |

2.67 |

2.13 |

0,93 |

1.5 |

0.84 |

0.52 |

1.67 |

0.39 |

0.79 |

0.59 |

|

MnO |

0.2 |

0.05 |

0.2 |

0.13 |

0.41 |

0.02 |

0.13 |

0.11 |

0.05 |

0.07 |

0.09 |

0.06 |

0.19 |

0.09 |

0,09 |

0.03 |

0.03 |

0.01 |

0.08 |

0.01 |

0.07 |

0.01 |

|

MgO |

2.81 |

2.55 |

2.61 |

2.85 |

2.85 |

3.59 |

4.80 |

3.21 |

2.03 |

2.00 |

2.87 |

3.16 |

3.40 |

1.89 |

1,71 |

0.96 |

0.59 |

1.44 |

3.17 |

1.35 |

2.45 |

0.50 |

|

CaO |

1.7 |

0.88 |

1.03 |

2.19 |

0.34 |

0.42 |

2.49 |

3.12 |

2.33 |

2.55 |

0.86 |

3.47 |

1.71 |

1.97 |

0,88 |

0.22 |

0.49 |

4.17 |

2.28 |

0.46 |

0.44 |

0.62 |

|

Na 2 O |

2.99 |

2.54 |

2.33 |

2.12 |

2.44 |

0.19 |

4.83 |

3.49 |

1.94 |

2.2 |

1.61 |

3.37 |

2.51 |

3.6 |

5,28 |

4.55 |

3.12 |

0.1 |

2.29 |

0.21 |

0.66 |

0.18 |

|

K 2 O |

3.57 |

1.54 |

3.57 |

3.97 |

2.34 |

5.97 |

1.29 |

2.08 |

4.01 |

2.5 |

3.09 |

1.02 |

1.66 |

0.2 |

1,94 |

2.59 |

5.02 |

1.56 |

0.22 |

1.49 |

0.88 |

0.42 |

|

P 2 O 5 |

0.56 |

0.15 |

0.25 |

0.05 |

0.09 |

0.1 |

0.14 |

0.18 |

0.08 |

0.1 |

0.05 |

0.1 |

0.1 |

0.14 |

0,09 |

0.14 |

0.06 |

3.23 |

0.12 |

0.36 |

0.11 |

0.023 |

|

CO 2 |

0.25 |

0.11 |

0.1 |

0.37 |

0.12 |

0.1 |

0.29 |

0.17 |

0.17 |

1.05 |

0.17 |

0.13 |

0.8 |

0.1 |

0.25 |

0.1 |

0.1 |

0.26 |

0.49 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

|

П,п.п. |

3.53 |

5.3 |

3.33 |

3.58 |

3.50 |

2.86 |

3.04 |

3.17 |

2.70 |

3.61 |

3.09 |

1.99 |

2.81 |

1.47 |

1.89 |

1.32 |

0.83 |

7.09 |

1.82 |

2.14 |

1.88 |

0.72 |

|

ÃМ |

0.42 |

0.38 |

0.48 |

0.43 |

0.39 |

0.33 |

0.35 |

0.4 |

0.35 |

0.3 |

0.32 |

0.27 |

0.23 |

0.23 |

0.25 |

0.23 |

0.2 |

0.15 |

0.17 |

0.09 |

0.08 |

0.04 |

|

ТМ |

0.07 |

0.06 |

0.06 |

0.06 |

0.05 |

0.03 |

0.05 |

0.04 |

0.05 |

0.04 |

0.04 |

0.03 |

0.03 |

0.07 |

0.02 |

0.02 |

0.01 |

0.05 |

0.09 |

0.04 |

0.05 |

0.13 |

|

ЖМ |

0.57 |

0.35 |

0.35 |

0.38 |

0.44 |

0.31 |

0.34 |

0.34 |

0.28 |

0.29 |

0.35 |

0.28 |

0.34 |

0.38 |

0.2 |

0.13 |

0.1 |

0.33 |

0.54 |

0.34 |

0.49 |

0.6 |

|

ФМ |

0.2 |

0.14 |

0.17 |

0.17 |

0.16 |

0.13 |

0.17 |

0.15 |

0.11 |

0.1 |

0.13 |

0.11 |

0.11 |

0.09 |

0.03 |

0.04 |

0.03 |

0.06 |

0.1 |

0.04 |

0.05 |

0.02 |

|

НÊМ |

0.44 |

0.24 |

0.3 |

0.35 |

0.29 |

0.38 |

0.4 |

0.32 |

0.36 |

0.31 |

0.31 |

0.31 |

0.35 |

0.33 |

0.47 |

0.5 |

0.6 |

0.22 |

0.31 |

0.29 |

0.35 |

0.3 |

|

АМ |

0.25 |

0.27 |

0.33 |

0.3 |

0.26 |

0.25 |

0.25 |

0.28 |

0.26 |

0.22 |

0.23 |

0.21 |

0.17 |

0.15 |

0.12 |

0.2 |

0.18 |

0.11 |

0.1 |

0.07 |

0.05 |

0.02 |

|

DF(x) |

0.3 |

1.49 |

0.81 |

0.49 |

1.19 |

1.48 |

-0.63 |

-0.13 |

0.45 |

0.82 |

1.19 |

-0.19 |

0.77 |

0.31 |

-0.69 |

-0.38 |

-0.93 |

3.58 |

0.94 |

2.19 |

2.23 |

2.44 |

К2О - Na2O, мол. кол.

А12О3- (CaO+K2O+Na2O), мол. кол.

+п -10

+п . 10

+п -10

+п . 10

- п -10

VII AVIII

Ðèñ. 2. Распределение точек составов актинолитсодержащих пород (I и II) и кварц-слюдистых сланцев (III–VIII) няровейской серии на диаграмме А. А. Предовского. Поля составов пород: А — ультрабазитов, Б — базитов, В — сиенитов, Г — диоритов, Д — гранитов; I — зернистые осадочные и смешанные породы, II — пелиты, III — хемогенные силициты

Fig. 2. Distribution of points of actinolite rock compositions (I and II) and quartz-mica schists (III-VIII) of nyaroveyskaya series on the diagram by A. A. Predovsky. Rock composition areas: A — ultrabasites, Б — basites, В — syenites, Г — diorites, Д — granites, I — grained sedimentary and mixed rocks, II — pelites, III — chemogenic silicites

Ðèñ. 3. Распределение точек составов пород няровейской серии на диаграмме à (Al2O3/SiO2, ат. кол.) — b (Fe2O3+ FeO + + MnO + MgO + CaO, ат. кол.) А. Н. Неелова. Условные обозначения — на рис. 2.

Поля магматических пород (1): 1 — липаритоиды, 2 — липарит-дацитоиды, 2а — трахилипарит-дациты, 3а — трахидациты, 3 — дацитоиды, 4 — андезит-дацитоиды, 4а — трахиандезит-дациты, 5 — аидезитоиды, 5а — трахиандезиты, 6 — андезит-базалътоиды, 6а — трахиандезит-базалъты, 6в — толеитовые андезит-базалъты, 7 — базалътоиды, 7а — трахибазалъты, 7в — толеитовые базалъты, 8 — базанит-базалътоиды, 8а — трахиба-занит-базалъты, 8в — лунные базанит-базалъты, 9 — базанито-иды, 9б — трахибазаниты, 9в — щелочные базаниты. Поля осадочных пород (2): I — мономиктовые псаммитолиты, силициты: 1а — слабокарбонатистые, 1б — карбонатистые, Iв — карбонатные; II — олигомиктовые псаммитолиты, силициты: 11а — слабокарбонатистые, Пб — карбонатистые, Пв — карбонатные, 11г — песчаные карбонатолиты; III — кислые туффиты, субсилициты: Ша — аркозы, Шб — граувакковые песчаники, туффиты среднего состава, Шв — карбонатные, Шг — песчаные карбонатолиты; IV — олигомиктовые алевролиты, кислые туффиты: IVа — полимиктовые алевролиты, IV6 — граувакковые алевролиты, аргиллиты, туффиты основного состава, IVв — карбонатные алевролиты, ХVг — алевролитовыекарбонатолиты; V—Vа — алевропели-товые аргиллиты: V6 — карбонатистые, Vв — карбонатные, Vг — мергели; VI—VIа — пелитовые аргиллиты: VI6 — карбонатистые, VIв — карбонатные, VIг — мергели, VПа — гидрослюдистые суб-сиаллиты. Точки составов пород — на рис. 2

Fig. 3. Distribution of points of rock compositions of nyarovey-skaya series on the diagram a (Al2O3/SiO2, atomic ratio) — b (Fe2O3+FeO+MnO+MgO+CaO, atomic ratio) A. N. Neelova. Legend is in Fig. 2.

A reas of magmatic rocks (1): 1 — liparitoides, 2 — liparite-dacitoides, 2a — trachyliparite-dacites, 3a — trachydacites, 3 — dacitoides, 4 — andesite-dacitoides, 4a — trachyandesite-dacites, 5 — andesitoides, 5a — trachyandesites, 6 — andesite-basalts, 6a — trachyandesite-basalts, 6в — tholeiitic andesite-basalts, 7 — basalts, 7a — trachybasalts, 7в — tholeiitic basalts, 8 — basanite-basalts, 8a — trachybasanite-basalts, 8в — lunar basanite- basalts, 9 — basanitoids, 9б — trachybasanites, 9в — alkaline basanites. Areas of sedimentary rocks (2): I — monomictic psammitolites, silicites: Ia — low carbonaceous, I6 — carbonaceous, Хв — carbonate; II— oligomictic psammitolites, silicites: IIa — low carbonaceous, Пб — carbonaceous, IIb — carbonate, IIg — sandy сarbonatolites; III — acid tuffites, subsilicites: IIIa — arkoses, Шб — graywacke sandstones, tuffites with medium composition, Шв — carbonate, Шг — sandy сarbonatolites; IV— oligomictic siltstones, acid tuffites: IVa — polymictic aleurolites, IV6 — graywacke aleurolites, argillites, tuffites with basic composition, IVв — calcareous aleurolites, IVг — aleurolite carbonatolites; V-Va — aleuropelitic argillites: V6 — carbonaceous, Vв — carbonate, Vг — marls; VI-VIa — pelitic argillites: VI6 — carbonaceous, VIв — carbonate, VIг — marls, VIIa — hydromicaceous subsiallites. Rock composition points in Fig. 2.

ний [19]. Исходя из вышеизложенного описания, рассматриваемые сланцы являются метабазальтами.

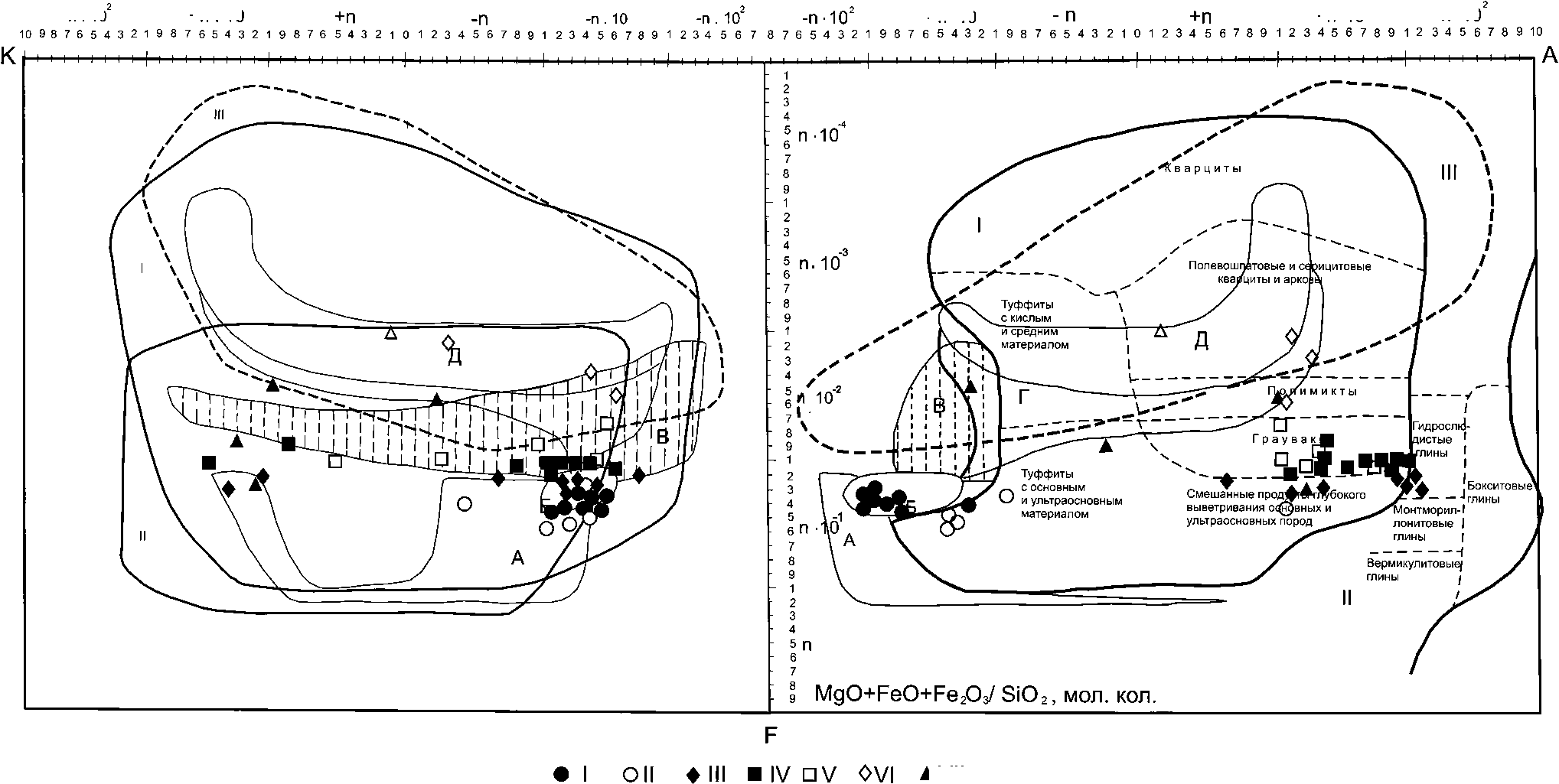

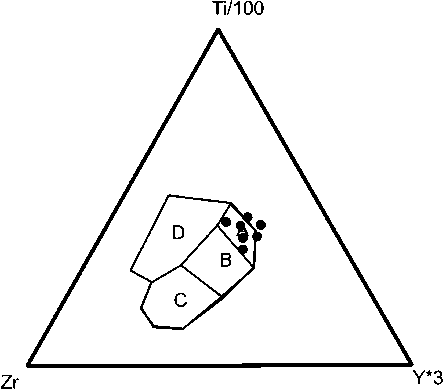

По химическому составу метабазальты являются толеитовыми натриевыми и калиево-натриевы-ми низко- и умеренноглиноземистыми породами. На тройных диаграммах Дж. Пирса [20] Zr–Ti–Y и Zr– Ti–Sr точки составов метаморфизованных ортопород располагаются в области низкокалиевых толеитов островных дуг (рис. 4). Содержания в метабази-

Ðèñ. 4. Распределение точек составов метабазальтов няро-вейской серии на диаграмме Zr–Ti/100–Y*3 J. A. Pearce. Поля: А и В — низкокалиевые толеиты островных дуг, В — базальты дна океана, В и С — известково-щелочные базальты островных дуг, D — внутриплитные базальты

Fig. 4. Distribution of points of metabasalts compositions of nyaroveyskaya series on diagram Zr–Ti/100–Y*3 J. A. Pearce. Areas: A and B — low-potassium tholeiites of island arcs, B — basalts of ocean floor, B and C — calc-alkaline basalts of island arcs, D — intraplate basalts тах редких элементов (табл. 2) — Ba (14—472 ppm), Cr (54—285 ppm), Ni (42—134 ppm), Sr (121—210 ppm), La (0.8—7 ppm), Сe (8—25 ppm), Nd (10—19 ppm), Zr (24—64 ppm) и Nb (1.6—2 ppm) указывают на то, что они схожи как с океаническими базальтами, так и c низкокалиевыми толеитовыми образованиями островных дуг [17].

Содержание кремнезема во II группе пород варьируется от 40.41 до 47.32 %. Эти породы по сравнению с метабазальтами имеют повышенные содержания глинозема, оксида титана и в некоторых случаях оксида калия. По диаграмме А. А. Предовского они диагностируются как туффиты с основным и ультраосновным материалом (рис. 2). Согласно диаграмме А. Н. Неелова, они схожи с карбонатными аргиллитами и базальтами (рис. 3). Породы относятся к псевдогипогидролизатам. Высокие значения ГМ (0.57—0.81), ТМ (0.04—0.17), ФМ (0.4—0.59), ЖМ (0.47—0.89) и низкие — НКМ (0.09—0.19) указывают на пирогенную природу данных образований, возможно с некоторым смешением осадочного материала (повышенные содержания глинозема) [19]. Следовательно, рассматриваемые сланцы нами диагностируются как метатуфы. Содержания редких элементов в них и в метабазальтах близки, что указывает на их близкий генезис.

Слюдисто-кварцевые сланцы по количеству темноцветных минералов можно разделить на меланократовые (50 % и более), мезократовые (30—50 %) и лейкократовые (менее 30 %) разновидности.

Меланократовые породы представлены аль-бит-эпидот-мусковит-кварцевыми, альбит-муско-вит-хлорит-кварцевыми, альбит-кварц-актинолит-мусковитовыми, биотит-хлорит-эпидот-кварцевыми, мусковит-альбит-биотит-эпидот-хлорит-кварцевы-ми, кварц-мусковитовыми, эпидот-мусковит-хло-рит-кварцевыми, углеродистыми хлорит-мусковит-кварцевыми, кальцит-биотит-хлорит-мусковит-квар-цевыми, гранат-альбит-эпидот-хлорит-мусковит-кварцевыми, гранат-хлорит-мусковит-кварцевыми сланцами с полосчатой текстурой, порфиробластовой и лепидогранобластовой структурой и следующими вариациями породообразующих минералов: эпидот (0—20 %), альбит (1—10 %), мусковит (5—40 %), хлорит (0—30 %), актинолит (0—20 %), кварц (20—60 %), биотит (0—10 %) и гранат (0—2 %). Мощность этих сланцев составляет от 0.5 до 6 м. По дискриминантной функции С. Д. Великославинского [1] они обнаруживают сходство с осадочными образованиями, часть точек попадает в область неопределенности.

Среди меланократовых парапород были выделены группа III и группа IV с различным содержанием кремнезема и глинозема.

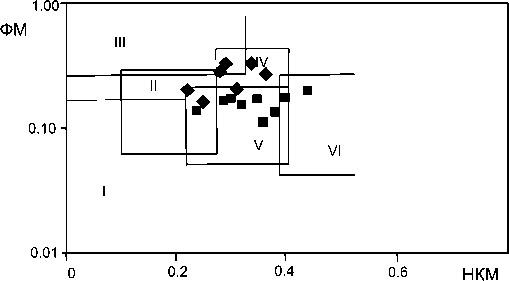

К группе III относятся породы с содержанием кремнезема от 48.54 до 60.59 %, глинозема от 16.3 до 22.45 %. На диаграмме А. А. Предовского рассматриваемые сланцы занимают область гидрослюдистых глин и продуктов глубокого выветривания основных и ультраосновных пород (рис. 2). Согласно классификации А. Н. Неелова, породы схожи с карбонатистыми и железистыми аргиллитами (рис. 3). Рассматриваемые образования являются псевдогипогидролизатами и псевдонормосиаллитами. Высокие значения в породах значений ГМ (0.45—0.61), АМ (0.3—0.46), ЖМ (0.28—0.56) и ФМ (0.16—0.33) также подтверждают пелитовую природу протолита метаморфитов и указывают на существенную примесь туфогенного материала. На диаграмме НКМ – ФМ (рис. 5) точки составов пород попадают в область II, IV и V, из чего можно сделать вывод, что исходный состав метапелитов был хлорит-монтмориллонит-гидрослюдистый. По сравнению с метабазальтами и метатуфами рассматриваемые образования имеют несколько повышенные содержания La, Ce, Zr и пониженные Cr и Ni (табл. 2). Это, вероятно, указывает на то, что протолитами для них могли являться породы как основного, так и среднего состава.

IV группа пород характеризуется содержаниями кремнезема (58.73—65.18 %) и глинозема (14.99— 19.62 %). По диаграмме А. А. Предовского изучаемые сланцы близки к грауваккам, а по классификации А. Н. Неелова — к алевропелитовым аргиллитам и гра-увакковым алевролитам (рис. 2 и 3). Согласно классификации Я. Э. Юдовича [19], они являются нормоси-аллитами, псевдогипосиаллитами и псевдонормоси-аллитами. Как известно, глинистые породы по сравнению с псаммитами имеют более высокие значения гидролизатного, фемического и алюмокремниево-го модулей [19]. Рассматриваемые сланцы характеризуются ГМ (0.33—0.48), ФМ (0.11—0.2) и АМ (0.25—

Ðèñ. 5. Распределение точек составов метапелитов няровей-ской серии на диаграмме ФМ — НКМ [19]. Поля глинистых пород: I — с доминированием каолинита; II — с преобладанием монтмориллонита; III — с доминированием хлорита; IV — с преобладанием гидрослюд и хлорита; V — хлорит-монтмориллонит-гидрослюдистого состава; VI — гидрос-людистого состава со значительным количеством калиевого полевого шпата. Условные обозначения см. на рис. 2

Fig. 5. Distribution of points of metapelite compositions of nyaroveyskaya series on diagram [19]. Areas of argillaceous rocks: I — kaolinite dominance; II — montmorillonite dominance; III — chlorite dominance; IV — hydromica and chlorite predominance; V — chlorite-montmorillonite-hydromicaceous composition; VI — hydromicaceous composition with a significant amount of potassium feldspar. Legend see Fig. 2

0.33), что сближает их с глинистыми образованиями. Следовательно, четвертая группа пород представлена также метапелитами. На диаграмме НКМ — ФМ (рис. 5) точки составов пород занимают область глин хлорит-монтмориллонит-гидрослюдистого состава. По сравнению с метапелитами III группы они имеют более низкие значения ГМ, ЖМ, ФМ, АМ и более высокие НКМ. Содержания редких элементов в обоих видах метапелитов близки. Содержания легких редкоземельных элементов (La, Nd, Ce), а также Zr заметно выше, чем в метабазальтах, а количество Cr и Ni ниже, что указывает, скорее всего, на формирование глинистых пород за счет разных источников сноса — основных, средних и, возможно, кислых пород. Скорее всего, метапелиты III и IV групп являются водно-осадочными образованиями, нежели элювиальными, и отличаются лишь составом материнских пород.

Кмезократовымобразованиямотносятсякальцит-гранат-мусковит-эпидот-хлорит-кварцевые, гранат-мусковит-хлорит-альбит-кварцевые, хлорит-эпидот-мусковит-кварцевые, эпидот-альбит-хлорит-мусковит-кварцевые, хлорит-биотит-мусковит-альбит-кварце-вые и мусковит-альбит-кварцевые сланцы. Мощность слоев составляет 1—9 м. Породообразующие минералы представлены кальцитом (0—3 %), гранатом (0— 2 %), эпидотом (0—20 %), мусковитом (10—30 %), хлоритом (0—15 %), альбитом (0—10 %), кварцем (50— 70 %), биотитом (0—5 %).

По дискриминантной функции С. Д. Великосла-винского [1] мезократовые образования схожи с парапородами и попадают в область ортообразований и неопределенности. Метаосадочные образования были объединены в V группу, а породы, схожие с магмати-тами с низкими содержаниями оксида титана и высоким — щелочей, отнесены к VI группе.

В V группе пород содержания кремнезема изменяется от 66.88 до 73.6 %, глинозема — от 11.4 до 31

Содержания редких элементов в породах няровейской серии, ppm

Таблица 2

Rare element composition in rocks of nyaroveyskaya series, ppm

Table 2

|

Я § |

Êварц-эпидот-хлорит-аêтинолитовые породы Quartz-epidote-chlorite-actinolite rocks |

Слюдисто-êварцевые сланцы Mica-quarts shales |

|||||||||||||||||||||

|

I ãрóппа |

II ãрóппа |

III ãрóппа |

IV ãрóппа |

VII ãрóппа |

|||||||||||||||||||

|

н-5-3 |

н-5-16 |

н-5-18 |

н-5-19 |

н-4-44 |

н-4-62 |

н-4-70 |

н-5-9 |

н-5-20 |

н-5-24 |

н-4-61 |

н-5-28 |

н-4-63 |

н-4-65 |

н-5-15 |

н-4-27 |

н-4-64 |

н-5-26 |

н-5-2 |

н-4-47 |

н-4-32 |

н-4-48 |

н-4-60 |

|

|

Ba |

260 |

184 |

287 |

472 |

34 |

14 |

193 |

596 |

215 |

451 |

93 |

253 |

53 |

304 |

254 |

271 |

155 |

468 |

872 |

50 |

270 |

51 |

116 |

|

Be |

1.2 |

0.9 |

0.2 |

0.3 |

0.2 |

0.4 |

0.2 |

0.7 |

0.3 |

0.4 |

0.4 |

3.1 |

0.6 |

0.8 |

1 |

1.5 |

0.5 |

1.4 |

5 |

2 |

2.3 |

0.1 |

0.2 |

|

Co |

50 |

44 |

42 |

42 |

61 |

40 |

43 |

52 |

46 |

53 |

34 |

35 |

28 |

24 |

23 |

7 |

17 |

19 |

234 |

30 |

1 |

10 |

4 |

|

Cr |

65 |

54 |

285 |

252 |

280 |

275 |

254 |

234 |

420 |

342 |

316 |

98 |

40 |

21 |

93 |

84 |

49 |

38 |

81 |

95 |

111 |

70 |

46 |

|

Cu |

97 |

165 |

23 |

29 |

70 |

94 |

15 |

47 |

17 |

18 |

21 |

119 |

10 |

39 |

2.8 |

13 |

19 |

35 |

7 |

- |

10 |

5 |

19 |

|

Ni |

47 |

42 |

109 |

83 |

134 |

116 |

92 |

95 |

192 |

154 |

73 |

60 |

25 |

22 |

42 |

21 |

30 |

20 |

50 |

62 |

35 |

41 |

8 |

|

Sc |

43 |

38 |

36 |

35 |

41 |

35 |

35 |

39 |

35 |

32 |

42 |

19 |

32 |

28 |

17 |

16 |

19 |

15 |

18 |

21 |

7 |

8 |

5 |

|

Sr |

165 |

179 |

121 |

171 |

136 |

210 |

160 |

178 |

118 |

148 |

200 |

118 |

307 |

122 |

105 |

140 |

94 |

321 |

85 |

90 |

70 |

154 |

12 |

|

V |

252 |

289 |

221 |

219 |

270 |

262 |

225 |

297 |

204 |

223 |

330 |

108 |

283 |

157 |

95 |

146 |

97 |

108 |

106 |

101 |

270 |

40 |

33 |

|

Zn |

85 |

103 |

57 |

48 |

92 |

90 |

48 |

92 |

77 |

75 |

112 |

110 |

108 |

152 |

98 |

116 |

130 |

84 |

83 |

91 |

83 |

40 |

32 |

|

Ce |

18 |

25 |

- |

15 |

- |

8 |

- |

16 |

9 |

19 |

21 |

48 |

14 |

15 |

101 |

- |

31 |

43 |

62 |

74 |

14 |

43 |

12 |

|

Nd |

- |

- |

- |

- |

12 |

19 |

10 |

- |

- |

- |

15 |

23 |

10 |

17 |

33 |

- |

16 |

19 |

24 |

31.6 |

5 |

18 |

4 |

|

La |

5 |

7 |

0.8 |

1.9 |

3 |

7 |

1 |

5 |

2 |

4 |

13 |

18 |

4 |

6 |

29 |

4 |

15 |

24 |

24 |

28 |

8 |

21 |

5 |

|

Y |

16 |

24 |

13 |

17 |

22 |

24 |

14 |

21 |

12 |

22 |

36 |

20 |

14 |

20 |

26 |

19 |

22 |

21 |

37 |

29 |

18 |

20 |

8 |

|

Li |

12 |

18 |

8 |

13 |

15 |

- |

4 |

19 |

13 |

19 |

13 |

25 |

8 |

15 |

29 |

40 |

- |

17 |

25 |

16 |

21 |

5 |

- |

|

Zr |

33 |

36 |

26 |

33 |

30 |

2 |

24 |

54 |

29 |

52 |

117 |

106 |

36 |

60 |

112 |

150 |

68 |

83 |

101 |

110 |

51 |

82 |

16 |

|

Nb |

- |

1.6 |

- |

- |

2 |

- |

- |

3.5 |

11 |

5 |

- |

- |

11 |

3 |

- |

2 |

14 |

5 |

3 |

3 |

- |

||

|

Pb |

14 |

- |

- |

20 |

37 |

- |

5 |

17 |

22 |

- |

22 |

- |

4 |

6 |

- |

- |

17 |

19 |

- |

23 |

10 |

34 |

13 |

15.32 %. По идентификационной диаграмме А. А. Пре-довского породы близки к грауваккам, по классификации А. Н. Неелова — к граувакковым и полимиктовым алевролитам (рис. 2 и 3). Рассматриваемые сланцы являются гипосиаллитами, псевдомиосиаллитами, миосилитами. По сравнению с метапелитами литохимические модули: ГМ (0.23—0.32), ФМ (0.09—0.13), АМ (0.15—0.23) имеют пониженные значения и диагностируют рассматриваемые образования как псаммиты [19], поэтому, возможно, они являются метаморфизованными граувакковыми песчаниками и алевролитами.

VI группа пород харктеризуется следующими колебаниями составов: SiO2 — 70.64—74.83 %, TiO2 — 0.17—0.31 %, Al2O3 — 13.47—14.34 %, CaO — 0.22—0.88 %, (Na2O+K2O) — 7.14—8.14 %. По А. А. Предовскому и А. Н. Неелову, точки составов пород попадают в поле пересечения полевошпатовых кварцитов и аркозов с гранитами (рис. 2 и 3). По высокой сумме щелочей (7.14—8.14 %), низким значениям ФМ (0.03—0.04) и ТМ (0.01—0.02) [19], а также наличию в них цирконов, представленных светло-розовыми субидиоморфными кристаллами дипирамидально-призматическо-го габитуса без видимых признаков транспортировки, мы можем охарактеризовать эти породы как метариолиты.

К лейкократовым образованиям отнесены муско-витые кварциты, часто углеродистые, мусковит-кли-ноцоизит-хлорит-кварцевые, хлорит-мусковит-квар-цевые сланцы с содержаниями кварца (70 % и более), мусковита (0—20 %), хлорита (0—15 %), эпидота (0— 10 %), с мощностью выходов 2—7 м. Эти породы плотные, с заметной сланцеватой текстурой. В них практически отсутствует плагиоклаз. По содержанию кремнезема эти породы были разделены на VII и VIII группы.

Содержания кремнезема в породах VII группы варьируется от 71.79 до 86.64 %, глинозема — от 4.46 до 7.98 %. По А. А. Предовскому и А. Н. Неелову, точки составов располагаются в области кварцевых и аркозовых песчаников и силицитов (рис. 2 и 3). По значению гидролизатного модуля образования являются нормосилитом, псевдонормосилитом и суперсилитом. Низкая щелочность рассматриваемых сланцев, а также ассоциация с псевдогидролизатами позволяют отнести первые два (н-4-32, н-4-48) к литогенным осадкам — метаморфизованным аркозовым и кварцевым песчаникам. Под вопросом остаются суперсилиты (н-4-26, 60) — углеродистые разновидности сланцев, так как известно, что углеродистое вещество более характерно для кремневых пород. По содержанию редких элементов эти породы близки к метапелитам, отличаются от них лишь более низким количеством Sc.

VIII группа пород имеет содержания кремнезема 93.78 %. По А. А. Предовскому, порода относится к кварцитам и хемогенным осадкам, а по А. Н. Неелову — к кварцевым песчаникам (рис. 2 и 3). По значениям литохимических модулей кварцит является гиперсилитом, а ассоциация с псевдогидролизатами позволяет его считать литогенным образованием — кварцевым песчаником.

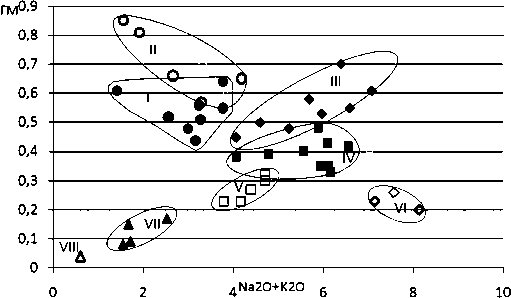

Выделенные нами группы пород хорошо обособляются на диаграмме «ГМ — сумма щелочей» (рис. 6). Метабазальты, метатуфы и метариолиты образуют отрицательную корреляцию дифференциации

Ðèñ. 6. Распределение точек составов пород няровейской серии на диаграмме ГМ — сумма щелочей [19]. Группы: I — метабазальты, II — метатуфы, III — IV — метапелиты, V — метаморфизованные граувакковые песчаники и алевролиты, VI — метариолиты, VII — метаморфизованные аркозовые и кварцевые песчаники, VIII — метаморфизованный кварцевый песчаник

Fig. 6. Distribution of rocks composition points of nyaroveyskaya series on diagram — total of alkali [19]. Groups: I — metabasalts, II — metatuffs, III — IV — metapelites, V — metamorphosed graywacke sandstones and siltstones, VI — metariolites, VII — metamorphosed arkose and quartz sandstones, VIII — metamorphosed quartz sandstone вещества, что характерно для петрогенных и магматических образований, а метаглины и метапесчаники — положительную, что является признаком рециклизации былых осадочных и параметаморфических пород [19]. На некоторый разброс точек составов метабазальтов, вероятно, повлияла карбонатизация пород.

Показателем климата служит индекс химического выветривания CIA [5]. Для парапород няровейской серии этот индекс варьирует от 45 до 78, но среднее его значение составляет 58, следовательно, метаоса-дочные породы няровейской серии сформировались, скорее всего, в умеренной климатической обстановке.

Заключение

В результате изучения минерального состава пород няровейской серии были выделены актинолитсо-держащие и слюдисто-кварцевые разновидности образования. Среди слюдисто-кварцевых сланцев отмечаются меланократовые, мезократовые и лейкократовые породы. По химическому составу сланцы няровейской серии были разделены на восемь групп пород, различающихся по первичному составу. Среди них выделяются орто- и парапороды. Ортопороды представлены метабазальтами, метатуфами и метариолитами. Парапородами являются метапелиты, а также метаморфизованные граувакковые песчаники и алевролиты, аркозовые и кварцевые песчаники. Разнообразие минерального состава метатерригенных пород даже в одной группе связано с разной степенью их метаморфического преобразования.

В целом, учитывая переслаивание метапсаммитов и метапелитов, а также наличие в разрезе метабазальтов с океаническими и с островодужными метками, можно предположить формирование вулканогенноосадочного материала в няровейское время в окраинно-океанической или в окраинно-морской обстановке в умеренно-климатической зоне.

Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæ-êå ÐÔÔÈ â ðàìêàõ íàó÷íîãî ïðîåêòà ¹ 16-35-00146 ìîë_à, à òàêæå ïðè ïîääåðæêå Ïðîãðàììû ôóíäàìåí-òàëüíûõ èññëåäîâàíèé ÐÀÍ ¹ 15-18-5-17.

Список литературы Первичный состав пород Няровейской серии (Полярный Урал)

- Великославинский С. Д., Глебовицкий В. А., Крылов Д. П. Разделение силикатных осадочных и магматических пород по содержанию петрогенных элементов с помощью дискриминантного анализа // ДАН. 2013. Т.453. № 3. С. 310-313.

- Душин В. А., Сердюкова О. П., Малюгин А. А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200000. Издание второе. Серия Полярно-Уральская. Листы Q-42-I, II. Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2007. 340 с.

- Душин В. А. Магматизм и геодинамика палеоконтинентального сектора севера Урала. М.: Недра, 1997. 213 с.

- Ленных В. И. Метаморфические комплексы западного склона Урала // Доордовикская история Урала. 6. Метаморфизм. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. С. 3-38.

- Маслов А.В. Осадочные породы: методы изучения и интерпретации полученных данных: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2005. 289 с.