Первоначальное освоение Заболотского края по данным новейших геоархеологических исследований

Автор: Сорокин А. Н., Панин А. В., Смирнов А. Л., Карманов В. Н., Морозов В. В., Солодков Н. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2018 г. были возобновлены геоархеологические исследования в котловине Заболотского палеоозера (Московская область) - одного из реликтов территории Дубнинской низменности. В процессе трехлетних работ был выполнен значительный объем изысканий, приведших к радикальному пересмотру представлений о развитии геоморфологической обстановки изучаемого региона. Было установлено, что в течение последней (валдайской) ледниковой эпохи на этой территории господствовали не озерные, как считалось ранее, а аллювиальные условия рельефогенеза. Обстановка речных пойм с обилием возвышенных, редко затапливаемых мест была вполне благоприятна для заселения. Полученные AMS-даты определяют время этого события около 15,5 тыс. л. н. Первопроходцами Заболотского края стали носители эпиграветтской рессетинской культуры.

Геоархеология, палеогидрология, аллювиальная аккумуляция, тверское приледниковое озеро, заболотский геоархеологический полигон (гап), ams-датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143178364

IDR: 143178364 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.45-60

Текст научной статьи Первоначальное освоение Заболотского края по данным новейших геоархеологических исследований

Заболотский торфяник – уникальный биосферный и культурно-исторический полигон, располагающийся на южной оконечности Дубнинской низменности. Первые археологические разведки в окрестностях с. Заболотье были проведены еще в 1984 г., а начиная с 1987 г. изыскания сместились севернее, в устье р. Сула-ти, правобережного притока р. Дубны. Они велись Подмосковной (1987–1995 гг.) и Окской (1996–2002, 2006–2008 гг.) экспедициями ИА РАН, отрядом Сергиево-Посадского музея-заповедника (СПМЗ) (1989–1993, 1995–1998, 2000 гг.) и совместной экспедицией СПМЗ, ИИМК РАН и Государственного Эрмитажа (2010–2013 гг.). Всего в процессе изысканий было открыто 25 стоянок, включая ряд многослойных, и два грунтовых могильника – Замостье 5 и Минино 2.

Стационарным исследованиям подверглись Замостье 1, 2, 5 и Минино 2. Полевые исследования Окской экспедицией ИА РАН велись совместно с сотрудниками российских академических институтов (ИГ РАН, ИГАН) и зарубежных университетов (Борнмутский университет, Великобритания; Свободный университет Амстердама, Нидерланды). По результатам этих работ была выпущена серия статей, сборников (1997, 2001, 2013, 2018) и монографий (2002, 2011, 2014, 2018). Изыскания носили комплексный характер и были направлены не только на исследование материальной культуры древнего населения, но и на изучение природной среды региона ( Николаев и др ., 2002; Сорокин, Хамакава , 2014; Сорокин , 2016; 2018; Сорокин и др ., 2018).

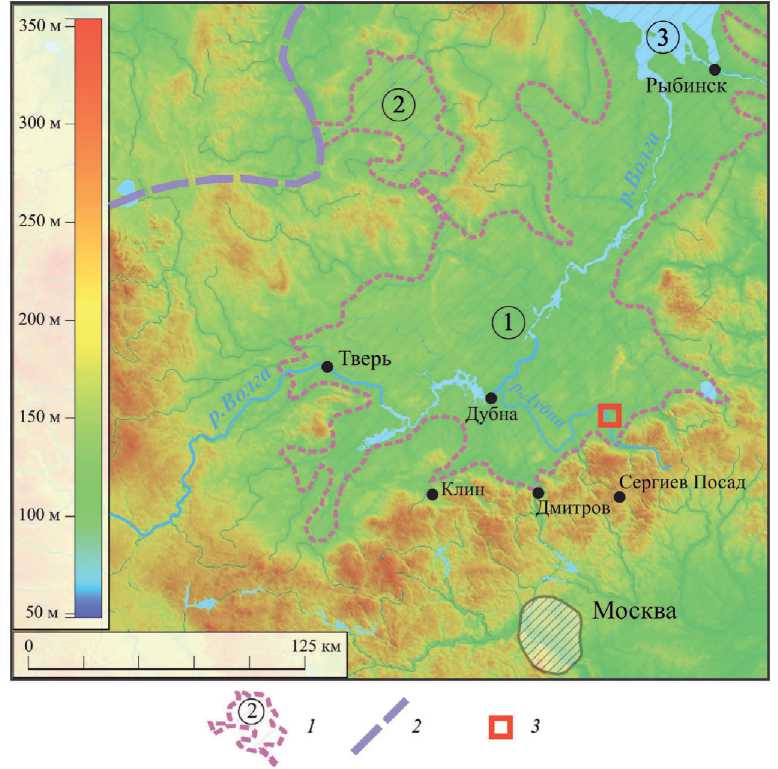

Вплоть до последнего времени ключевым в изучении Заболотского края было представление об озерном характере палеоландшафта, который сформировался – по мнению палеогидролога Д. Д. Квасова ( Квасов , 1975) – в поздневалдайское (осташковское) время под воздействием обширного Тверского при-ледникового озера, занимавшего всю Верхневолжскую низменность, включая и Дубнинскую низину (рис. 1). Соответственно, заселение Верхневолжской низменности было лимитировано моментом дренирования этого озера, произошедшего в позднеледниковье. Считалось, что после его осушения еще долгое время сохранялись небольшие остаточные озера, к которым были привязаны быт и хозяйство доисторического человека ( Сидоров , 1996; 2009; Замостье 2: озерное поселение…, 2013; Стоянка Замостье 2…, 2018). В последние годы появились археологические свидетельства более раннего появления человека в этом регионе ( Сорокин и др ., 2009; Сорокин, Хамакава , 2014). Настоящее исследование направлено на разрешение противоречий между свидетельствами раннего освоения территории и принятыми палеогеографическими концепциями.

Природная характеристика территории исследований

Дубнинская низина характеризуется выровненным рельефом с перепадами высот, не превышающими первые метры ( Абатуров , 1957). Благодаря отсутствию уклонов и небольшой глубине вреза р. Дубны и ее притоков территория интенсивно заболочена. Район исследований находится в 150 км к юго-востоку от максимальной границы последнего оледенения (20 тыс. л. н.) (рис. 1) и приурочен

Рис. 1. Положение района исследований в пределах Верхневолжской низменности, с элементами палеогеографии

1 – поздневалдайские приледниковые озера (по: Квасов, 1975: 1 – Тверское; 2 – Верхне-моложское; 3 – Молого-Шекснинское); 2 – граница поздневалдайского (осташковского) оледенения (по: Astakhov, Shkatova et al., 2016); 3 – Заболотский ГАП к левобережью регулярно затапливаемой заболоченной поймы реки. По данным ряда исследователей (Николаев и др., 2002; Vanderberghe et al., 2010; Gracheva et al., 2015), территория сложена торфяником мощностью от 0,5 до 2,0 м, подстилаемым толщей средних и тяжелых суглинков, обычно считавшихся отложениями Тверского палеоозера.

Рельеф поверхности погребенных торфами суглинков относительно пересеченный, вследствие чего было высказано предположение о существовании образовавшихся на стадии дренирования палеоозера систем ложбин и межложбинных возвышений, пригодных для освоения в каменном веке (Николаев и др., 2002; Грачева и др., 2006; Vandenberghe et al., 2010; Gracheva et al., 2015). В кровле суглинков развита серогумусовая почва, свидетельствующая о достаточно длительном интервале субаэрального развития, когда территория не затапливалась и была достаточно сухой, доступной для заселения. Находки в почве древесных угольков и макроостатков древесины березы (Betula sp.) указывают на существование низинно-болотных лесов.

Типичным компонентом торфяника является прослой бурого суглинка с возрастом около 2,5 тыс. л. н., указывающий на рост интенсивности затопления на рубеже суббореального и субатлантического периодов голоцена ( Vanderberghe et al ., 2010).

Методы исследований

Изыскания 2018–2020 гг. носили комплексный характер, что позволяет относить их к категории геоархеологических. Геоархеология – это дисциплина, представляющая собой симбиоз естественных наук (четвертичной геологии, геоморфологии, палеогеографии, почвоведения, тафономии) и гуманитарной археологии, которая генерирует новые знания о природных и общеисторических закономерностях на основании естественнонаучных методов исследования, материалы для которых получены в процессе археологических изысканий ( Медведев , 2008; Сорокин , 2018; Сорокин и др ., 2018). В силу этого, наряду с классическими археологическими методами, проводились площадная топографическая (тахеометрическая) съемка, ортофотосъемка с беспилотного летательного аппарата, геора-диолокационное зондирование, механическое бурение напластований, почвенные исследования, радиоуглеродное датирование отложений и артефактов, а также был выполнен обширный комплекс лабораторных естественнонаучных изысканий.

В ходе палеопочвенных исследований путем ручного бурения, зондажа с помощью шурфов и археологических раскопок проведено уточнение строения почвенно-седиментационного профиля в районе геоархеологического объекта (ГАО) Минино 2 и пополнены сведения о генезисе погребенных почв и их диагенезе. Из каждого генетического горизонта были отобраны образцы для стандартных химико-физических исследований, радиоуглеродного датирования, изучения микростроения шлифов, а также была взята наиболее полная для торфяника колонка из 42 образцов в целях палинологического анализа, который был выполнен под руководством А. С. Алешинской (ИА РАН) и О. В. Руденко (Орловский госуниверситет). В результате были построены стратиграфические профили толщ погребенных почв, что расширило базу данных об условиях се-диментогенеза позднего плейстоцена и голоцена.

Археологические исследования включали стационарные раскопки ГАО Минино 2, а также разведки, в ходе которых проведено предметное обследование участков в границах съемки с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). И разведки, и раскопки основывались на использовании комплексных междисциплинарных методов, составляющих базис геоархеологии. Прежде всего это касалось вопросов тафономии и почвенного воздействия на слои и артефакты, а также реконструкции среды обитания, погребенных ландшафтов и динамики поселенческой стратегии древнего населения (Медведев, 2008; Бердникова, Воробьева, 2001; 2011; Сорокин и др., 2018).

Результаты исследований и их обсуждение

Реальным итогом археологических изысканий были обнаружение и локализация двух новых «кустов» памятников на правобережье Дубны и Сулати, сопряженных с ныне погребенными гривами и островами. А также была существенно пополнена коллекция из органических материалов ГАО Минино 2 – комплексного памятника эпохи каменного века, в котором площадь многослойной стоянки использовалась и для совершения грунтовых захоронений ( Сорокин , 2009; 2011; 2016; Сорокин и др ., 2018; Сорокин, Хамакава , 2014). Сочетание структур могильника, прорезающих и подстилающих поселенческие напластования, в условиях длительного воздействия разнообразных природных процессов позднеплейстоценового и голоценового времени (педогенез, педотурбация, криотурбация, оруденение, аэрация, тафономия и т. д.) привело к радикальной трансформации культуросодержащих прослоев и образованию разнообразных палимпсестов, требующих значительных усилий по своей фиксации, локализации и интерпретации. Существенную негативную роль в состоянии ГАО сыграли и процессы новейшего времени, являющиеся результатом мелиорации Заболотского торфяника.

В ходе стационарных раскопок ГАО Минино 2 было вскрыто две площади, первая из них (50 кв. м) была прирезана к восточной стенке участка 5 в 2000– 2001 гг., она дислоцируется в прибрежной обвоженной части памятника; вторая (15 кв. м) заложена южнее участка 3 в 2006 г. на суходоле. Фиксация артефактов производилась тахеометром.

Суходольные напластования участка 2 ничем принципиальным не отличались от отложений, вскрытых раскопом 1997–2001 гг., 2006–2008 гг., зато участок 6 дал четкую стратиграфическую картину, причем нижняя погребенная почва здесь состоит из двух разнородных литологических горизонтов. В верхнем из них залегали артефакты голоценового времени, относящиеся к заднепилев-ской мезолитической культуре, в нижнем, плейстоценового возраста, – изделия рессетинской финальнопалеолитической культуры. Неожиданным стало обнаружение в его основании крупных фрагментов древесных стволов, ранее никогда не встречавшихся на памятнике.

В верхней части разрезов обоих участков, непосредственно под торфом, имеется прослой мощностью до 10–15 см, коричневатого цвета, очень плотного глинистого сапропеле-делювиального происхождения, разбитый трещинами усыхания. Это верхний культуросодержащий прослой памятника, сформировавшийся в результате озерной трансгрессии в промежутке 2,6–2,9 тыс. л. н. Его сравнительно ровное и оглеенное основание свидетельствует о водной эрозии подстилающих отложений, а в его кровлю по трещинам усыхания проникают узкие торфяные клинья. Находки, как и в предыдущие годы, состояли из редких фаунистических остатков, мелких фрагментов льяловской, верхневолжской и протоволосовской керамики, кремневых отщепов и единичных орудий, включая два листовидных наконечника стрел, тщательно обработанные двусторонней ретушью.

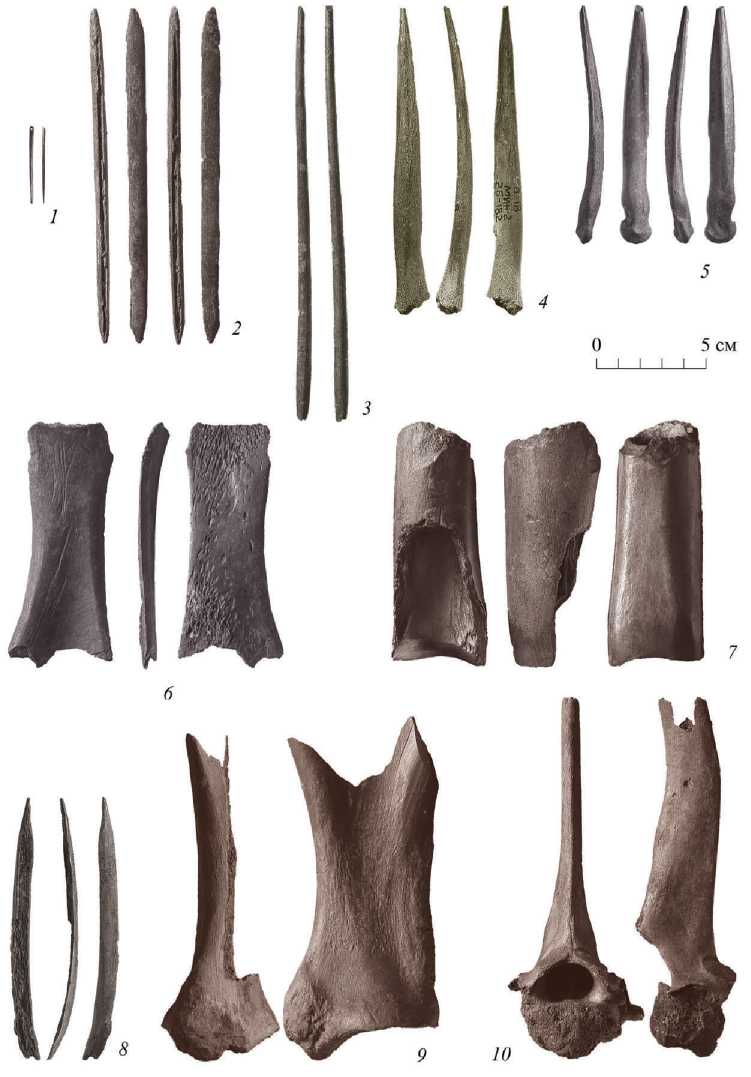

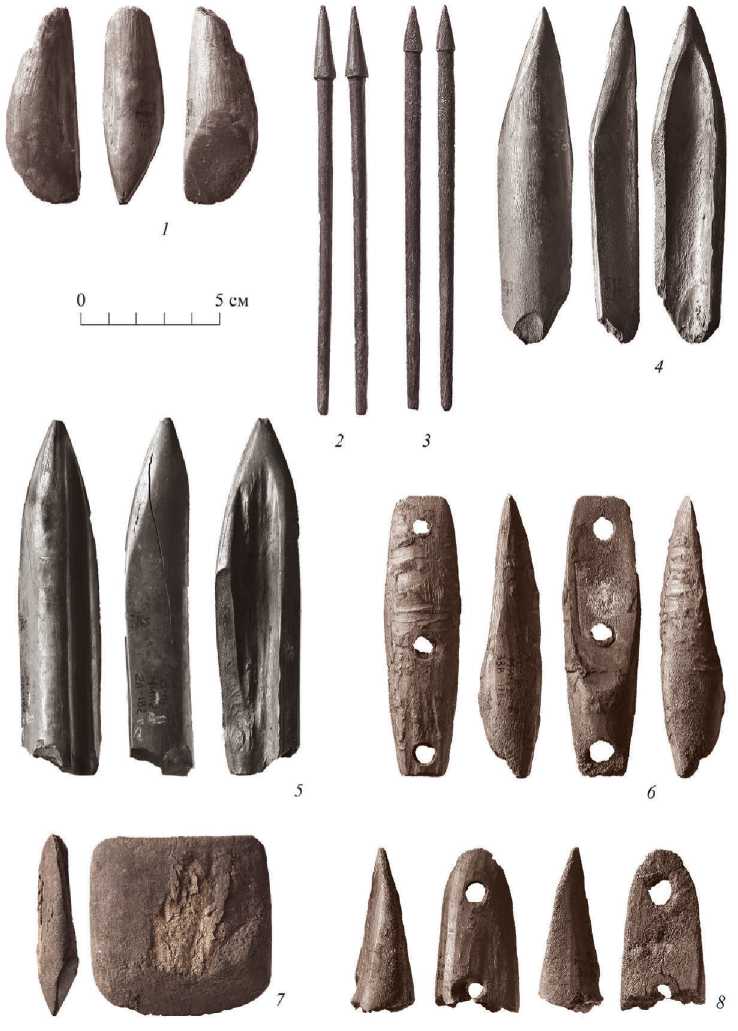

Изделия нижнего культурного слоя участка 2 относятся к заднепилевской мезолитической (8500–10 000 cal BC) и рессетинской финальнопалеолитической (10 500–13 500 cal BC) культурам. Всего их собрано 1687, включая 269 фаунистических фрагментов, 32 сильно фрагментированных костяных (роговых) орудия и 1442 каменных предмета, из которых 354 предмета с вторичной обработкой.

На участке 6 собрана весьма содержательная коллекция из органических материалов, правда, из-за значительной удаленности от жилой площадки памятника их общее количество явно уступает тому, что было обнаружено на прилегающем участке 5 (в 2000–2001 гг.). Численно преобладают фаунистические остатки хорошей сохранности (364). Это неудивительно из-за большой глубины их залегания и высокой обвоженности напластований. Имеется и серия выразительных орудий из кости и рога (78), что увеличило коллекцию не менее чем на четверть. А с учетом того, что был найден и ряд неординарных вещей, подобный результат следует признать весьма удачным. Интересно, что большинство из них и фрагменты древесных стволов концентрировались около удаленной от суходола восточной стенки раскопа, тогда как немногочисленные каменные изделия практически все локализовались около его западной стенки. Судя по всему, была вскрыта прирусловая часть памятника, куда артефакты и фаунистические остатки были перемещены преимущественно в результате делювиальных процессов. О специфике участка 6 говорят также общее плавное понижение всех прослоев в восточном направлении и турбированный характер нижней погребенной почвы.

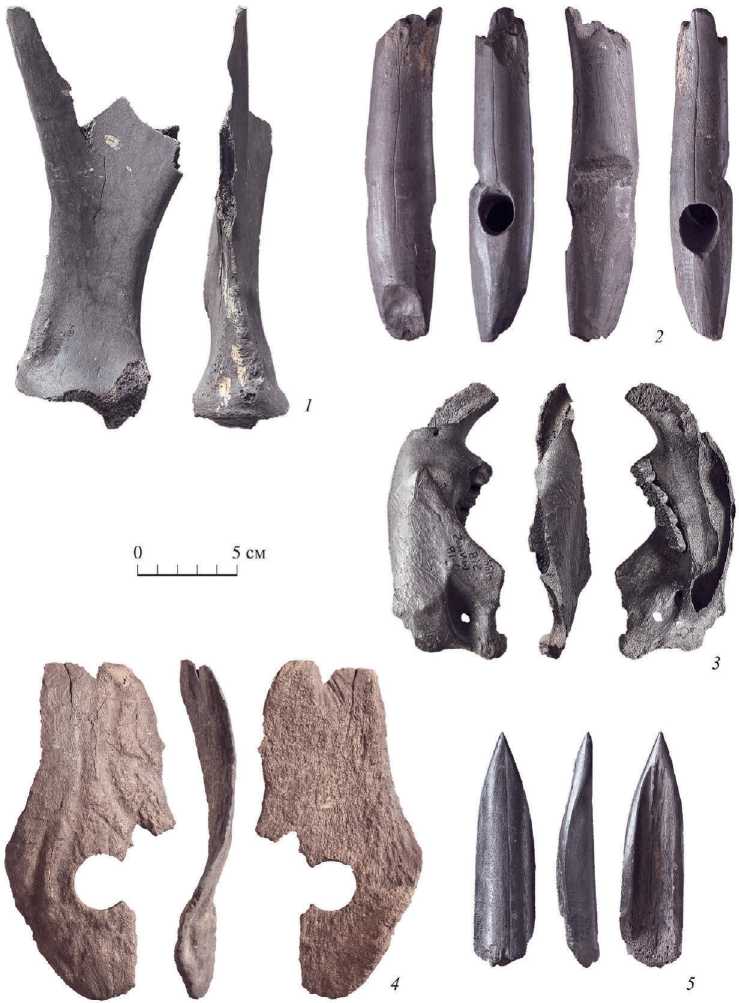

Среди находок особого внимания заслуживает почти целая тонкая костяная игла с просверленным ушком (рис. 2: 1 ) – это первое изделие подобного рода на Заболотском торфянике, да и вообще в финальнопалеолитических – мезолитических памятниках Центральной России. Крайне интересно и уникальное роговое композитное изделие, не имеющее аналогий, состоящее из двух деталей, скрепленных штифтами, вставленных в отверстия, в которых сохранилась смола, образцы которой будут использованы для AMS-датирования. Не исключено, что это своеобразное навершие копьеметалки (рис. 3: 6, 8 ). Выразительны и другие изделия – роговой топор-клевец со сверлиной в средней части, веретенообразные наконечники стрел, мотыжка из рога лося, тесла, выполненные из крупных трубчатых костей. К массовым находкам относятся косые и симметричные острия, использовавшиеся в качестве наконечников копий и рогатин, ножи из лопаток лося и скребки из челюстей бобра (рис. 2–4).

В процессе изысканий в радиоуглеродной лаборатории Орхузского университета (Дания) было получено семь AMS-дат по смоле, сохранившейся в пазах вкладышевых наконечников (табл. 1), три из них позднеплейстоценовые – для артефактов рессетинской культуры и четыре раннеголоценовые – для изделий заднепилевской культуры. Отрадно и практическое совпадение дат, полученных по смоле из паза и остаткам древесины с черешка одного и того же крупного копья (№ 193). Это наблюдение крайне интересно для проверки эффективности радиоуглеродного метода и в источниковедческом отношении.

Таблица 1. ГАО Минино 2. Список АМS-дат (Minino 2: The radiocarbon dating results)

|

Site |

Number |

Lab. code |

Date ± |

Cal BP |

Median |

|

Minino 2 |

Y-2 P-1 Nr. 1 (274В-169/-171) |

AAR-27604 |

12 946 ± 61 |

15721 – 15250 |

15473 |

|

Minino 2 |

Y-5 P-2 Nr. 123 (66Г-238) |

AAR-27607 |

12 115 ± 58 |

14135 – 13782 |

13997 |

|

Minino 2 |

Y-5 P-2 Nr. 114 (54А-201) |

AAR-27603 |

10 653 ± 47 |

12708 – 12553 |

12631 |

|

Minino 2 |

Y-5 P-2 Nr. 172 (276БГ-214/-216) |

AAR-26567 |

9613 ± 50 |

11169 – 10768 |

10944 |

|

Minino 2 |

Y-5 P-2 Nr. 193 (sample 1, slot) (6А-242) |

AAR-26568 |

9206 ± 35 |

10491 – 10253 |

10358 |

|

Minino 2 |

Y-5 P-2 Nr. 193 (sample 2, handle) (6А-242) |

AAR-27606 |

9173 ± 43 |

10486 – 10237 |

10333 |

|

Minino 2 |

Y-5 P-2 Nr. 152 (6В-232) |

AAR-27605 |

9200 ± 45 |

10496 – 10247 |

10357 |

( Manninen et al. , 2021)

Благодаря AMS-датированию впервые удалось надежно обосновать позднеплейстоценовый возраст рессетинских древностей. Полученные результаты принципиальны для разработки объективной хронологии культур каменного века в Центральной России.

Глубинное строение поймы Дубны, знание которого необходимо для понимания истории развития участка, было изучено с помощью бурения ( Panin et al ., 2020b). На глубине до 15 м были вскрыты плотные суглинки, на уровне от 1 до 6 м ниже уровня реки – с обильными карбонатными конкрециями, свидетельствующими о субаэральной обстановке накопления этих отложений (подтягивание к поверхности и испарение богатых карбонатами грунтовых вод). Это подтверждают и результаты анализа биологических остатков ( Панин и др ., 2020), в составе которых сочетаются растения заболоченных мест (тростник) и типичные лесные (хвощи, древесина лиственных пород). Единично встречены яйцевые капсулы червей и остатки насекомых.

В суглинках на разных глубинах встречены линзы супесей и тонких песков толщиной 3–4 м, местами достаточно хорошо промытых. Подобные линзы залегают и под видимыми в рельефе поймы ложбинами, образующими в плане ветвящийся рисунок. Такое строение позволяет считать пойменные ложбины бывшими протоками речного русла, а песчаные линзы – аллювием русловой фации. Аналогичное происхождение имеют, очевидно, песчаные линзы и на глубине, а вмещающие их суглинки относятся к аллювию пойменной фации. Столь тонкий состав, который создает впечатление озерного происхождения этих суглинков, связан с тем, что воды во время весенних половодий, разливаясь по значительной ширине поймы р. Дубны, представляли собой не поток, а сезонный стоячий водоем.

Рис. 2. Костяные и роговые изделия ГАО Минино 2

Рис. 3. Костяные и роговые изделия ГАО Минино 2

5 см

Рис. 4. Костяные и роговые изделия ГАО Минино 2

Данные радиоуглеродного датирования показали, что накапливались эти аллювиальные отложения в интервале времени от 29 до 15 тыс. л. н. ( Panin et al ., 2020b). Таким образом, в течение всей последней (поздневалдайской) ледниковой эпохи в Дубнинской низине существовала не озерная, а аллювиальная обстановка – пойма реки с мигрировавшими по ней протоками. Этот вывод соответствует общей тенденции последнего времени к пересмотру концепции существования в Верхневолжском регионе в последнюю ледниковую эпоху обширных приледниковых озер, поскольку было показано, что Верхняя Волга уже существовала и дренировала территорию в течение всего позднего плейстоцена ( Panin et al ., 2020a).

Заключение

В процессе изысканий 2018–2020 гг. на территории Заболотского ГАП были добыты уникальные биосферные данные и сведения о культуре населения Центральной России в каменном веке. Из важнейших результатов следует назвать радикальный пересмотр геоморфологии региона и отказ от гипотезы о существовании в поздневалдайское время Тверского приледникового озера ( Квасов , 1975; Сидоров , 1996; 2009; Алешинская и др ., 2001), занимавшего всю Верхневолжскую низменность и ее составную часть – Заболотскую палеоозерную котловину, что коренным образом изменяет данные о начале и характере процесса первоначального заселения региона. В течение всей последней ледниковой эпохи в Дубнинской низине существовала аллювиальная обстановка – пойма р. Дубны и ее притоков. Разумеется, нельзя исключать существования в пределах Дубнинской низменности в целом и Заболотской акватории в частности отдельных небольших по площади мелководных озер – вполне типичного элемента ландшафта пойм аккумулирующих рек, но не они определяли гидрографию и орографию региона, как и глобальную систему расселения первобытного населения. Этот вывод отражает ошибочность стандартной интерпретации памятников каменного века Заболотского торфяника в качестве озерных поселений (Замостье 2: озерное поселение…, 2013; Стоянка Замостье 2 и развитие природной среды…, 2018).

Новые данные свидетельствуют, что в последние 25–30 тыс. лет в Дубнинской низине господствовала флювиальная обстановка рельефообразования, что и способствовало заселению Заболотского ГАП уже во второй половине поздневалдайской эпохи, а не на рубеже плейстоцена и голоцена, как считалось ранее. Результаты AMS-датирования культуросодержащих напластований позволяют говорить об этом со всей определенностью. Немаловажно и то, что новые серийные AMS-даты по смоле из пазов костяных и роговых артефактов позволяют удревнить время первоначального освоения Заболотского ГАП носителями рес-сетинской культуры до 15 500–15 700 cal BP ( Manninen, Asheichyk et al ., 2021)» написать: «удревнить время первоначального освоения Заболотского ГАП носителями эпиграветтской рессетинской культуры до 15 500–15 700 cal BP (Ibid.). Эти выводы имеют принципиальное значение для разработки объективной хронологии событий и реальной динамики поселенческой стратегии населения в четвертичный период.

Несмотря на то, что сам позднеплейстоценовый возраст инициального заселения Дубнинской низины и Заболотского ГАП носителями рессетинской культуры ( Сорокин, Грачева и др ., 2018) сомнения больше не вызывает, вопрос о точной дате этого события еще рано снимать с повестки, и дать ответ смогут лишь новые исследования. Немаловажно и переосмысление генезиса слагающего пойму суглинка, установление его речного (пойменного), а не озерного характера. Это означает, что в перспективе возможно обнаружение артефактов и в подстилающих пойменные суглинки напластованиях, что требует коренного пересмотра всей стратегии полевых изысканий и кардинального технического перевооружения экспедиции.

Благодарности: докт. ист. наук, проф. Пензенского государственного университета В. В. Ставицкому и студентам-практикантам исторического ф-та Пензенского госуниверситета за активный вклад в полевые изыскания 2018–2019 гг.; канд. геогр. наук ст. науч. сотр. Р. Г. Грачевой (Отдел почвоведения ИГ РАН) за консультации по вопросам почвоведения; канд. геол.-мин. наук геофизику С. С. Бричевой (МГУ им. М. В. Ломоносова, ИГ РАН); канд. геогр. наук ланд-шафтоведу В. М. Матасову (Российский университет дружбы народов, МГУ им. М. В. Ломоносова) за проведение натурных геофизических и ландшафтных исследований; канд. биол. наук. О. Н. Успенской (Всероссийский НИИ овощеводства – филиал ФГБНУ ФНЦО, пос. Верея Моск. обл.) за проведение био-морфного анализа; проф. Феликсу Риду (F. Riede) (Архузский университет, Дания: Department of Archaeology and Heritage Studies, Aarhus University, Denmark), проф. Перу Перcсону (P. Persson) (Museum of Cultural History, University of Oslo, Norway, Норвегия) и доценту ф-та биологии окружающей среды Микае-лу Маннинену (PhD M. A. Manninen) (Хельсинкский университет, Финляндия: Faculty of Biologicaland Environmental Sciences, University of Helsinki, Finland) за AMS-датирование образцов смолы пазовых артефактов ГАО Минино 2.

Список литературы Первоначальное освоение Заболотского края по данным новейших геоархеологических исследований

- Абатуров А. М., 1957. К изучению и освоению Дубнинской низины // Труды Института географии АН СССР. Серия: географ. Вып. 71. М. С. 136–173.

- Алешинская А. С., Лаврушин Ю. А., Спиридонова Е. А., 2001. Геолого-палеоэкологические события голоцена и среда обитания древнего человека в районе археологического памятника Замостье 2 // Материалы Международной конференции «Каменный век Европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры». Сергиев-Посад. 1–5 июля 1997. Сергиев-Посад. С. 248–254.

- Бердникова Н. Е., Воробьева Г. А., 2001. Культуросодержащие и культурогенные слои в стратифицированных археологических объектах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. Т. 7. С. 46–50.

- Бердникова Н. Е., Воробьева Г. А., 2011. Геоархеологические аспекты в исследованиях культурных отложений // Методика междисциплинарных археологических исследований. Омск: Наука. С. 18–37.

- Квасов Д. Д., 1975. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л.: Наука. 278 с.

- Грачева Р. Г., Сорокин А. Н., Малясова Е. С., Успенская О. Н., Чичагова О. А., Сулержицкий Л. Д., 2006. Культурные слои и погребенные почвы в условиях заболоченных зандровых равнин: возможности и ограничения методов археологических и природных реконструкций // Культурные слои археологических памятников. Теория, методы и практика. Материалы научной конференции / Ред.: С. А. Сычева, А. А. Узянов. М.: НИА-Природа. С. 186–211.

- Замостье 2: озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита – неолита в бассейне Верхней Волги / Ред.: В. М. Лозовский, О. В. Лозовская, И. Клементе-Конте. СПб.: ИИМК РАН, 2013. 240 с.

- Медведев Г. И., 2008. Геоархеология. Сюжеты истории формирования // Антропоген. Палеоантропология, геоархеология, этнология Азии. Иркутск: Оттиск. С. 133–155.

- Николаев В. И., Якумин П., Александровский А. Л., Белинский А. Б., Демкин В. А., Женони Л., Грачева Р. Г., Лонжинелли А., Малышев А. А., Раминьи М., Рысков Я. Г., Сорокин А. Н., Стрижов В. П., Яблонский Л. Т., 2002. Среда обитания человека в голоцене по данным изотопно-геохимических и почвенно-археологических исследований (европейская часть России) // Монография / Под ред. В. И. Николаева. М.: Триест. 190 с.

- Панин А. В., Сорокин А. Н., Успенская О. Н., 2020. Палеогеографические обстановки конца позднего плейстоцена в Дубнинской низине // Актуальные проблемы палеогеографии плейстоцена и голоцена: Материалы Всероссийской конференции с международным участием «Марковские чтения 2020 года» / Отв. ред.: Н. С. Болиховская, Т. С. Клювиткина, Т. А. Янина. М.: Географический факультет МГУ. С. 303–307.

- Сидоров В. В., 1996. Озерные системы бассейна р. Дубны в неолите // ТАС / Отв. ред. И. Н. Черных. Вып. 2. Тверь. С. 249–258.

- Сидоров В. В., 2009. Реконструкции в первобытной археологии. М.: Таус. 216 с.

- Сорокин А. Н., 2009. Заболотский торфяник: находки и проблемы // Археологические открытия 1991–2004 гг. Европейская Россия / Ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 82–94.

- Сорокин А. Н., 2011. Стоянка и могильник Минино 2 в Подмосковье. М.: Гриф и К. 264 с.

- Сорокин А. Н., 2016. Некоторые результаты изучения геоархеологических объектов Заболотского торфяника (Московская область, Россия) // Пути эволюционной географии: Материалы Всероссийской науч. конф., посвящ. памяти профессора А. А. Величко (Москва, 23–25 ноября 2016 г.). М.: Ин-т географии РАН. С. 716–721. Сайт конференции: http://velichko2016.wixsite.com/conference

- Сорокин А. Н., 2018. «Слоны» и «черепахи» геоархеологии // Известия Иркутского госуниверситета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. Т. 25. С. 3–18.

- Сорокин А. Н., Грачева Р. Г., Добровольская Е. В., Добровольская М. В., 2018. Геоархеология Заболотского края (13 500–7500 cal BC). М.: ИА РАН. 416 с.

- Сорокин А. Н., Хамакава М., 2014. Геоархеологические объекты Заболотского торфяника на территории Европейской России // Известия Иркутского госуниверситета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. Т. 10. С. 50–93.

- Сорокин А. Н., Ошибкина С. В., Трусов А. В., 2009. На переломе эпох. М.: ГрифиК. 388 с.

- Стоянка Замостье 2 и развитие природной среды Волго-Окского междуречья в голоцене. СПб.: ИИМК РАН, 2018. 214 с.

- Astakhov V., Shkatova V., Zastrozhnov A., Chuyko M., 2016. Glaciomorphological Map of the Russian Federation // Quaternary International. Vol. 420. P. 4–14.

- Gracheva R., Vandenberghe J., Sorokin A., Malyasova E., Uspenskaya O. Mesolithic–Neolithic settlements Minino 2 and Zamostye 5 in their geo-environmental setting (Upper Volga Lowland, Central Russia) // Quaternary International, 2015. Vol. 370 (3). P. 29–39.

- Manninen M., Asheichyk V., Jonuks T., Kriiska A., Osipowicz G., Sorokin A. N., Vashanau A., Riede F., Persson P., 2021. Using Radiocarbon Dates and Tool Design Principles to Assess the Role of Composite Slotted Bone Tool Technology at the Intersection of Adaptation and Culture-History // Journal of Archaeological Method and Theory. https://doi.org/10.1007/s10816-021-09517-7

- Panin A., Astakhov V., Komatsu G., Lotsari E., Lang J., Winsemann J., 2020а. Middle and Late Quaternary glacial lake-outburst floods, drainage diversions and reorganization of fluvial systems in northwestern Eurasia // Earth-Science Reviews. Vol. 201. Paper No. 103069. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.103069

- Panin A., Sorokin A., Uspenskaja O., 2020b. Revision of the concept of the Tver glacial lake in the Upper Volga Lowland in MIS 2 // Limnology and Freshwater Biology. Vol. 4. P. 448–450.

- Vandenberghe J., Gracheva R., Sorokin A., 2010. Postglacial floodplain development and Mesolithic-Neolithic occupation in the Russian forest zone // Proceedings of the Geologists’ Association. Vol. 121 (2). P. 229–237.