«Первоначальный курс обучения» В. А. Жуковского: опыт реконструкции и анализа визуального ряда

Автор: Долгушин Дмитрий Владимирович, Панина Нина Леонидовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Литературоведение

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Цель статьи – исследовать малоизученный педагогический проект В. А. Жуковского последних лет жизни («Первоначальный курс обучения», далее «Курс») с точки зрения взаимодействия в нем вербальных и визуальных элементов. Постановка проблемы. Основная часть работы над «Курсом» пришлась на 1848–1851 гг. Создаваемые разработки поэт апробировал на уроках со своей дочерью. «Курс» должен был состоять из трех частей: 1) языка; 2) математики; 3) Священной истории. Для каждой из этих частей Жуковским были подготовлены наглядные таблицы, которые являются оригинальным опытом комбинации вербального и визуального (графического) материала. Ставка на визуальность, эксперименты с ней для середины XIX в. были новаторской педагогической стратегией. Анализ используемых Жуковским приемов сочетания визуального и вербального позволит обнаружить связь между творческими стратегиями Жуковского-поэта и Жуковского-педагога. Обсуждение результатов исследования. Типы графических элементов, задействованных в «Курсе», очень разнообразны: это сюжетно-образные изображения, пиктограммы, идеограммы, символы, их комбинации, подобные идеографическому письму, а также диаграммы, в которых используются различные способы цветового выделения элементов. На основе рукописного материала из фонда Жуковского в РНБ в статье подробно анализируются самые важные из них: сюжетно-образные изображения, схемы и мнемонические символы. В ходе исследования идентифицируется характер взаимодействия знаков различной природы в гетерогенной (визуально-вербальной) среде «Курса» и обнаруживается, что в материалах «Курса», относящихся к Священной истории, используется модель креолизованного, а в материалах по математике и языку – поликодового текста. Факт взаимодействия в «Курсе» различных семиотических систем имел для Жуковского принципиальное значение. Процесс концентрации, «свертывания» содержания в визуальные знаки-идеограммы, а затем нарративного развертывания его в процессе ответа ученика составлял методическую основу разрабатываемой им визуальной дидактики. Приемы, использованные Жуковским-педагогом, можно сопоставить с приемами, использованными Жуковским-лириком в манифестах его «поэтической философии» – стихотворениях «Невыразимое» и «Лалла Рук». Оба эти текста представляют собой экспликацию романтического двоемирия, но в «Невыразимом» идея двоемирия артикулирована с помощью суггестивной поэтики, а в «Лалла Рук» – с помощью поэтики эмблематической. В поэтике «Невыразимого» господствует отказ от фигуративности в пользу сложным образом интонированной атмосферности, который близок художественному языку живописи. В противоположность «Невыразимому» образный язык стихотворения «Лалла Рук» фигуративен настолько, что это стихотворение можно считать экфрасисом барочной эмблемы. Суггестивная живопись и эмблематическая графика – вот два полюса, между которыми колеблются и художественный, и поэтический, и педагогический язык Жуковского. Стилистика «Курса» близка, конечно, ко второму из этих полюсов. Выводы. На замысел «Курса», несомненно, повлияли такие виды семейного общения взрослых и детей, как домашняя фантазийная игра (проигрывание книг и сюжетов), настольная игра (карточные и иные обучающие игры, кассы слов), игра в шарады. Но кроме того, очевидно влияние переводческой деятельности Жуковского и определенной специфики его художественного сознания, своеобразной «привычки к переводу», проявляющейся в множащихся способах передачи одного значения в разных формах, визуальных и метафорических.

В. А. Жуковский, романтизм, эмблематика, визуальная дидактика, креолизованный текст, поликодовый текст, домашняя педагогика в России XIX в.

Короткий адрес: https://sciup.org/147220268

IDR: 147220268 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-2-94-109

Текст научной статьи «Первоначальный курс обучения» В. А. Жуковского: опыт реконструкции и анализа визуального ряда

Начиная с 1805 г., когда В. А. Жуковский взялся за преподавание русского языка и литературы своим племянницам Протасовым, педагогические занятия стали одним из важнейших направлений его творчества. Особенно существенное значение они получили в период придворной службы поэта, когда, будучи учителем великой княгини Александры Федоровны, а затем и наставником наследника престола, Жуковский, по сути, сделался профессиональным педагогом. За два десятилетия педагогической деятельности при дворе Жуковский проштудировал огромный объем педагогической литературы, разработал большое количество конспектов, учебных таблиц, наглядных пособий, придумал собственную методику преподавания. Но эти разработки часто оставались не доведенными до конца и не воплощенными на практике, так как Жуковский, вынужденный подстраиваться под других учителей, преподававших наследнику престола, не поспевал за общим ходом уроков, о чем сам потом с сожалением вспоминал в переписке со своим повзрослевшим учеником 1.

В последние годы жизни, уже выйдя в отставку с придворной службы и живя с семейством в Германии, поэт взялся за систематизацию своего педагогического опыта и вознамерился разработать «Первоначальный курс обучения» (далее «Курс»), который должен был стать итогом и обобщением его преподавательской деятельности. Курс этот предназначался для домашнего обучения детей в возрасте от 9 до 14 лет. Его замысел возник осенью 1845 г., когда Жуковский собирался начать готовить его для сыновей своего воспитанника вел. кн. Александра Николаевича. Старшему из них, Николаю, исполнилось тогда два года. До достижения ими школьного возраста, оставалось пять-шесть лет, которые поэт и хотел употребить на разработку курса. Однако начавшаяся в 1846 г. болезнь жены помешала Жуковскому приступить к реализации этого проекта. Поэт вернулся к нему только в 1848 г., когда к школьному возрасту приблизились его собственные дети – дочь Александра (1842 г. рождения) и сын Павел (1845 г. рождения), именно этим временем датируются первые наброски материалов «Курса» в тетрадях Жуковского. Одновременно с разработкой Жуковский взялся за апробацию «Курса» на уроках, которые зимой-весной 1851 г. проводил в ежедневном режиме (с перерывами только на воскресенья) со своей дочерью 2. Ухудшение здоровья поэта осенью 1851 г. и его кончина прервали работу над «Курсом». Тем не менее даже на смертном одре Жуковский не прекращал думать о «Курсе» и порывался показывать своему духовнику священнику Иоанну Базарову разработанные для «Курса» таблицы.

Исследовательская литература, посвященная этому эпизоду педагогической деятельности первого русского романтика невелика, но в ней уже изучен ряд сюжетов: реконструирована история создания «Курса», выявлена его структура, обнаружен и описан архивный материал, относящийся к «Курсу», исследован круг педагогического чтения Жуковского 1840-х гг. (см., например, [Добровольская, 2005; Никонова, 2014; Долгушин, 2015; 2018]. Однако остается невыясненной центральная для понимания «Курса» тема особенностей взаимодействия в нем вербальных и визуальных элементов. Между тем именно она определяет место «Курса» как в истории русской педагогики, так и в творчестве Жуковского.

Постановка проблемы

В набросках предисловия к «Курсу» Жуковский декларировал свою приверженность двум основополагающим методическим принципам: принципу доступности («от близкого к далекому, от знакомого к незнакомому») и принципу «самобытной деятельности» 3 (т. е. активности, самостоятельности) учащегося 4. Особенно много он пишет о втором из них. Большим достоинством своей «методы» Жуковский считает то, что она «отстраняет все механическое, развивает деятельность умственную <…> и помогает учащемуся самобытно присвоивать то, что ему преподается учителем» 5.

Для того чтобы реализовать этот принцип, Жуковский наполнил «Курс» разнообразными визуальными элементами. Собственно, в итоговом виде «Курс» и должен был состоять из наглядных таблиц и пояснительных материалов к ним 6. Эта методическая стратегия резко выделяет Жуковского-педагога на фоне эпохи. По наблюдению Е. Ю. Ромашиной и И. И. Тетерина, в первой половине XIX в. визуальный ряд в российских элементарных учебниках был, как правило, неразвит и обречен на «дидактическое бездействие» [Ромашина, Тетерин. С. 256]. Только к концу XIX в. он вышел из этого состояния и стал играть ведущую роль в дидактическом пространстве книги. Педагогическая деятельность Жуковского, таким образом, выделяется новаторским акцентом на визуальной дидактике. Можно сказать, Жуковский делает ставку на визуальность, экспериментирует с ней. Анализ используемых им при этом приемов и является целью настоящей статьи. Он позволит обнаружить связь между творческими стратегиями Жуковского-поэта и Жуковского-педагога.

Терминология исследования

Прежде чем переходить к этому анализу, нужно определиться с терминологией, которая будет использоваться в ходе нашего исследования. Насколько мы можем судить, в настоящее время среди специалистов по истории элементарной учебной литературы сложилось два подхода к трактовке визуальной дидактики.

В рамках когнитивно-семиологического подхода в учебных изданиях выделяются «собственно визуальные средства ( образные , то есть картинки с изображениями предметов, названия которых начинаются с нарисованной рядом буквы; и графические , то есть таблицы с буквами, дифтонгами, слогами, словами)», которые противопоставляются текстам [Школьные пособия…, 2017. С. 105]. В рамках комплексного подхода вводится понятие визуального ряда как особого рода целостности [Ромашина, Тетерин, 2019. С. 256], состоящей из различных элементов, к числу которых относят изобразительные элементы (иллюстрация, репродукция картины, рисунок); художественные элементы оформления (виньетка, заставка, орнамент, рамка); графические элементы (схема, схематический рисунок); графические элементы оформления (линия, выделение, шрифт, интервал) [Ромашина и др., 2019. С. 17].

Для целей нашего исследования термин «визуальный ряд» представляется продуктивным, но требующим некоторого уточнения в связи с тем, что все визуальные составляющие в «Курсе» относятся к графике – если (придерживаясь искусствоведческого определения) по- нимать под графикой не только схемы, таблицы, шрифты, но и все те изображения, в которых в качестве базового компонента использована линия (в противоположность живописи, основанной на цвете), в том числе рисунки и гравюры.

Акцент на том, что визуальный ряд «Курса» графичен, важен для нас, поскольку позволяет вписать визуальную эстетику «Курса» в более широкий контекст творчества Жуковского, и не только изобразительного. Как известно, Жуковский был неплохим художником-графиком (рисовальщиком и гравером), и, можно сказать, обладал особым типом художественного восприятия, сформированным графической традицией эпохи. Предпринимал он попытки заниматься и живописью. В некотором смысле графика и живопись были двумя художественными языками, в соответствие которым можно поставить два способа поэтического высказывания, сложившиеся у Жуковского в 1810–1820-х гг.

С наглядной противоположностью эти способы проявились в двух ключевых манифестах «поэтической философии» Жуковского – стихотворениях «Невыразимое» и «Лалла Рук». Оба эти текста представляют собой экспликацию романтического двоемирия, но в «Невыразимом» идея двоемирия выражена с помощью суггестивной поэтики, а в «Лалла Рук» – с помощью поэтики эмблематической. В «Невыразимом» слова и образы развоплощены, лишены определенной формы, превращены, по выражению Г. А. Гуковского, в «ноты эмоциональных звучаний» [1965. С. 49], в своего рода импрессионистические мазки. Они воздействуют не конкретными, а косвенными, ассоциативными значениями. В результате в поэтике этого стихотворения осуществляется отказ от фигуративности в пользу сложным образом интонированной атмосферности, который близок к художественному языку живописи. В противоположность «Невыразимому» образный язык стихотворения «Лалла Рук» определен и фигуративен. Это стихотворение настолько «графично», что его можно считать экфрасисом барочной эмблемы. Суггестивная живопись и эмблематическая графика – вот два полюса, между которыми колеблются и художественный, и поэтический язык Жуковского. Стилистика «Курса» близка, конечно, ко второму из этих полюсов.

Обсуждение результатов исследования

Типы графических элементов, задействованных в «Курсе», очень разнообразны: это сюжетно-образные изображения, пиктограммы, идеограммы, символы, их комбинации, подобные идеографическому письму, а также диаграммы, в которых используются различные способы цветового выделения элементов. Проанализируем основные из них.

Среди сюжетно-образных изображений можно выделить собственно иллюстрации, которые широко применялись Жуковским в преподавании Священной истории. Поэт демонстрировал их, повторяя пройденный материал со своей дочерью 7. Для этого он использовал, по-видимому, гравюры из роскошного издания Библии на французском языке, сохранившегося в его библиотеке (La Bible, 1834–1836) (в оглавлении они отмечены его рукой – вероятно, Жуковский собирался их либо вырезать, либо заказать у книгопродавца).

К сюжетно-образным изображениям относятся и рисунки азбучного характера, которыми Жуковский пользовался при преподавании русского языка. Для обучения языку он изготовил пятнадцать наклеенных на большие картоны (41 × 26 см) таблиц, каждую из которых расчертил на 40 ячеек 8.

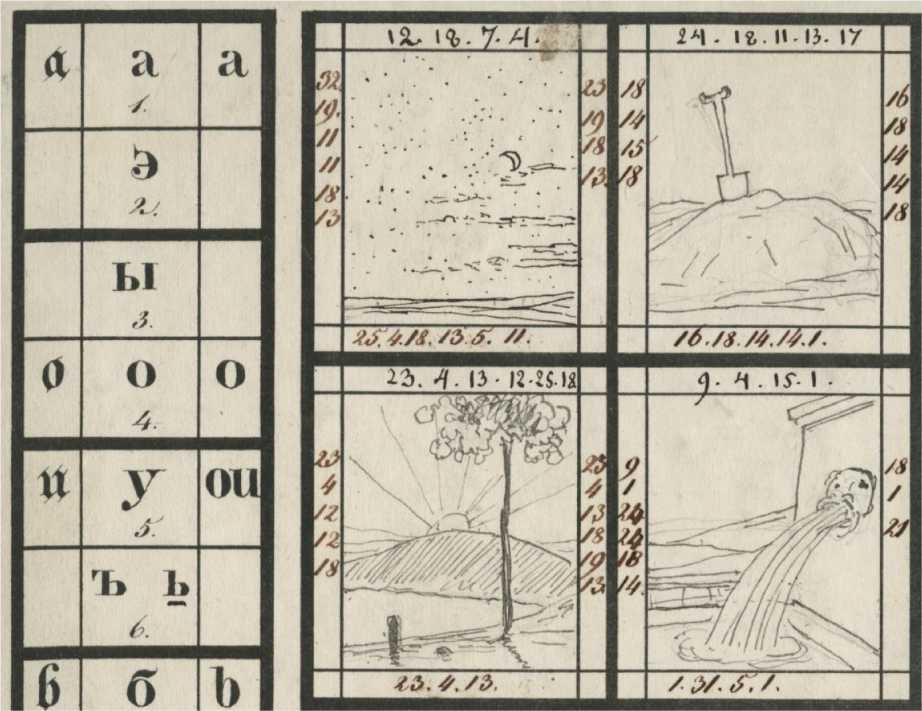

В центре каждой ячейки он поместил рисунок, соответствующий какому-либо слову. По периметру ячейки это слово шифровалось на четырех языках (русском, немецком, французском и латинском) цифрами от 1 до 32. Расшифровка значения всех цифр давалась в колонках, расположенных по правому и левому краям картона. Эти колонки, таким образом, со- держали своего рода шифровальные коды, которыми ученик мог пользоваться для прочтения каждого слова как на знакомом, так и на незнакомом для него языке 9 (рис. 1).

Рис. 1. Таблица для обучения языку (фрагмент). РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 132-б. Л. 2 об. Fig. 1. Language learning table (fragment). RNB. S. 286. L. 1. № 132-b. Sh. 2 v.

Приведем примеры. Согласно коду, цифра 5 соответствовала немецкой букве «u», русской букве «у» и французскому диграфу «ou»; цифра 15 – немецкой «d», русской «д», французской «d»; цифра 22 – русской «й»; цифра 20 – немецкой «ö», русской «ё», французской «е» и т. д. Латинские соответствия (впрочем, в большинстве случаев совпадающие с французскими) не указывались. Таким образом, изображение ели, например, было зашифровано следующим образом: «18.13.6. / 23.1.8.19.12. / 1.7.19.18.23. / 16.1.12.12.18.», т. е. «ель / sapin / abyes / Tanne», изображение монарха, сидящего на троне, оказалось подписано: «25.1.14.6. / 23.4.21.9.18.14.1.19.12. / 15.4.11.19.12.5.23. / 32.18.14.14.28.18.14.», т. е. «царь / souverain / dominus / Herrscher». Рисунки Жуковского выполнялись карандашом, часть из них закончена в цвете, часть осталась в набросках. Начиная с X таблицы рисунки сгруппированы тематически: на X помещены изображения еды и посуды, на XI – повозок и сельских орудий труда, на XII – сельскохозяйственных работ и т. д.

Фактически, перед нами полилингвальный букварь в картинках, знакомство с которым позволяло изучать сразу четыре языка. От обычного букваря своего времени (среди которых были и полилингвальные) он отличался последовательной интерактивностью, применением дидактической игры, основанной на приеме кодирования и декодирования слов.

Для лингвистических игр предназначались и мнемонические таблицы 10. Они наклеены на картоны размером 24, 3 × 24, 6 см и разделены на 100 ячеек (10 × 10). В таблице на л. 1 половина этих ячеек заполнена такими же рисунками, что и в таблицах по русскому языку. По верхнему и по левому краям этой таблицы ячейки пронумерованы от 1 до 10. Таким образом, каждое изображение можно было локализовать по горизонтали и по вертикали, кодируя его этими координатами.

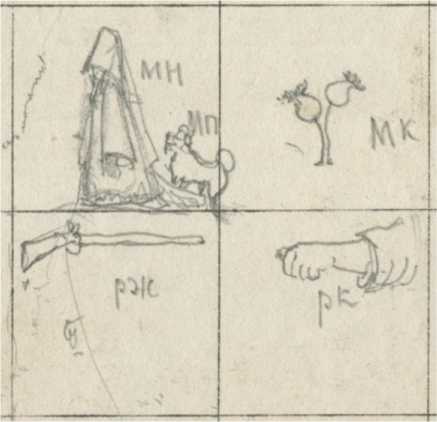

Таблица на л. 2, по-видимому, предназначалась для записи исторических событий: по горизонтали она размечена числами 800, 900, 1000 и т. д. до 1800, а по вертикали – числами 10, 20, 30 и т. д. до 100. С помощью получившейся координатной сетки можно было фиксировать в таблице события истории с точностью до века (горизонталь) и десятилетия (вертикаль), однако Жуковский не воспользовался ей по назначению. Ячейки таблицы он стал заполнять набросками рисунков, причем рядом с рисунком ставились две согласные буквы из соответствующего рисунку слова: дом – дм, ружье – рж, лира – лр, мак – мк и т. д. (рис. 2). В таблице на л. 2 об. то же самое было проделано для французских слов.

Рис. 2. Мнемоническая таблица (фрагмент). РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 133. Л. 2

Fig. 2. Mnemonic table (fragment). RNB. S. 286. L. 1. № 133. Sh. 2

Каковы были правила лингвистической игры, для которой предназначались таблицы на л. 2, 2 об., можно только догадываться, но для таблицы на л. 5 они очевидны. Эта таблица по вертикали и по горизонтали размечена группами букв, обозначающих парные или близкие по месту образования звуки: с, з / д, т / н / м / р / л / ж, ш, щ, ц, ч / г, к, х / в, ф / б, п. В клетках на пересечении получившихся координат следовало записывать слова, в которых эти звуки встречаются. Так, на пересечении «координат» «д, т» и «л» Жуковский записывает: «долина», «долото»; на пересечении «д, т» и «ш, щ, ч, ж» – «дождь», «дышло», «душа», «тишка», «туча» и т. д.

Пока неизвестно, была ли методика лингвистических игр полностью авторской, или Жуковский опирался на чьи-то разработки. Несомненно, в своей визуальной составляющей она опосредованно восходит к «Orbis sensualium pictus» Яна Амоса Коменского – первой книге для обучения, которая «системно опиралась на визуальный ряд для воплощения философско-педагогических идей» [Школьные пособия…, 2017. С. 292]. Как и «Orbis pictus», таблицы Жуковского предназначены для полилингвального обучения 11. Как и «Orbis pictus», они ориентированы на «формирование общего кругозора» [Школьные пособия…, 2017. С. 292]. Но в сравнении с «Orbis pictus» визуальный ряд таблиц гораздо больше тяготеет к эмблематике и даже схематике. Это подводит нас к разговору о следующем типе изображений, использованных Жуковским в «Курсе».

В описанных выше таблицах по русскому языку Жуковский для пояснения некоторых понятий использует не рисунки, а схемы . Так, например, слово «век» у него изображается квадратом, разбитым на 100 клеточек, слово «месяц» – схемой фаз луны. Схематизация здесь явно подчинена логике иносказания. Схема выступает и обозначением, и своеобразной метафорой обозначаемого. Кровнородственная лексика («отец», «мать», «сын», «дочь», «брат» и т. д.) изображается с помощью специальных знаков (лица женского пола обозначаются квадратами, мужского – кругами, родственные связи между ними – линиями). Еще чаще схемы используются Жуковским в таблицах по математике 12. На л. 2 с помощью схем поэт вводит, например, понятия числа и дроби.

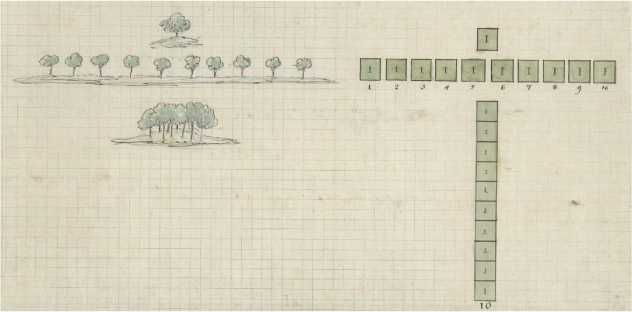

Схемы используются Жуковским в качестве планиметрических транскрипций рисунков, изображенных рядом с ними. Например, Жуковский рисует одиночное дерево, затем ряд деревьев, потом рощу, а сбоку от этих рисунков изображает то же самое в виде схем, составленных из квадратов 13 (рис. 3). На л. 6, 6 об. он наклеивает гравюры с городскими и загородными видами (вероятно, Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне – именно в этих городах жили Жуковские в 1842–1848 гг.), а на л. 3, 3 об. размещает карты и планы этих мест (карту Рейна, карту Франкфурта-на-Майне с обозначением Саксенхаузена – района, в котором жили Жуковские, план сада, планы расположения комнат и мебели в доме Жуковских). Очевидно, что, опираясь на непосредственные впечатления дочери, поэт пытался выработать у нее навыки абстрактного, понятийного, «схематического», а не образного мышления. Подобная стратегия элементарного обучения («развитие чувственных впечатлений в отчетливые понятия» [Педагогическое наследие…, 1989. С. 324]) была декларирована уже Песталоцци, но в данном случае Жуковский опирался, по-видимому, на методику И. Рамзауера, изложенную в книге «Любовь в воспитании и образовании» (Ramsauer, 1846; подробнее см.: [Долгушин, 2018]).

Рис. 3. Таблица по математике (фрагмент). РНБ. Ф. 286. О. 1. № 132-а. Л. 2 об.

Fig. 3. Mathematics table (fragment). RNB. S. 286. L. 1. № 132-a. Sh. 2 v.

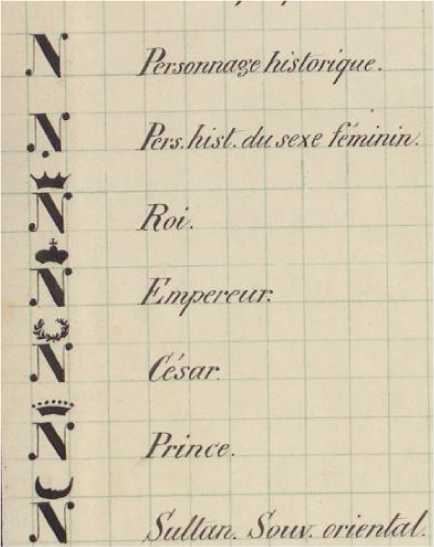

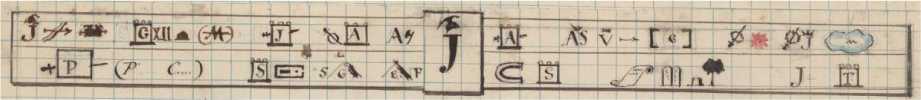

Наиболее оригинальным средством визуальной дидактики Жуковского, вероятно, следует признать специально разработанные им мнемонические символы . Они были введены поэтом в педагогический оборот еще в период обучения наследника престола и использовались преимущественно в преподавании истории. При работе над «Курсом» Жуковский применил их в таблицах по Священной истории (см.: [Ребеккини, 2017]). В начале этих таблиц он помещает своего рода словарь 70 знаков мнемонического языка, т. е. толкование значений используемых им символов 14. Например, отрезок означает эпоху, точка – знаменательное событие, скрещенные стрелы – вражду, серп – сельское хозяйство, деревья – лес, кораблик – путешествие по морю, начальная буква имени с короной над ней – императора или короля, начальная буква имени с папской тиарой – римского папу и т. д. (рис. 4)

Рис. 4. Таблица с объяснением мнемонических символов (фрагмент).

РНБ. Ф. 286. О. 1. № 131. Л. 1

Fig. 4. Table with an explanation of mnemonic symbols (fragment).

RNB. S. 286. L. 1. № 131. Sh. 1

Мнемонические символы в словаре организованы в соответствии с определенной логикой: первый столбец содержит обозначения исторических лиц (первая буква имени), к которым с помощью пиктограммы добавляется обозначение ролей (ученый, поэт, святой, кардинал и т. д.) и действий (рождение, смерть, убийство, пытка, ссылка и т. д.). Второй столбец содержит более детализированные пиктограммы, скорее миниатюрные рисунки – обозначения мест и событий (крепость, храм, город, крестовый поход, битва и т. д.). Третий столбец содержит комбинации буквенных символов и пиктограмм, конкретизирующих событие или состояние (битва у стен города, армия на марше или в отступлении и т. д.).

С помощью этих знаков можно было «свертывать» нарративный текст в схематический конспект-таблицу. Этот процесс можно наглядно проследить и по записям Жуковского в рабочих тетрадях, и по маргиналиям в книгах – особенно в тех, которые он собирался исполь- зовать в учебном процессе 15 (рис. 5). Наиболее полно такие опыты представлены в рабочей тетради № 56 16 (они относятся к наброскам материалов по Священной истории). На левой стороне разворота тетради Жуковский помещает краткий конспект излагаемой темы. С правой стороны разворота этот же конспект шифруется с помощью мнемонических знаков.

5М

tfcrtfrTf 'Зггпип time га

fen tan Убегй Aufkgie, цтгсНтадНф grfuttben ^crftfin'orung flegm ton in Si an be дгГатщгл, rcn rinignt Kdtttn fcinrr Umgrbung mcudiEtn^ 'Лил ergrinen feine bribm 5йгй№ bEr 3^^! t^

9tegj

fine a bet fiiirb bats (пм6г(фс[н11ф Ьшф bi# Shikrlift be a enter илЬ ter titfriefcrabe nyuibc bon (tintm 4t#ffm ЗПегд»: dr ft .■; bet, ber роЬалн д[^ Тд^^ mil biuE^icri^er (^гдп fam frit fn-^>сгпфсг^ел?аИ fibre цдЬ fogar ndt fcincn Soibnrrn ^.'mbtrr -SBalfer imb ju Panbe trfeb» Da lumiDtc Пф her ibriwEftot w mil фй!|# ди Ьея Roiiig го» №й<еЬснйп! r uab ats н^г -Ишт Stiff# №fl ^ф!#п auf ^befTalitn теткл lieg h1 ■■tie ^htffdtjct ^bcbrn uni Sriftanb |ймДО wwer [.» ? . япter dm V&crfij д(6 au4] ivibu ben JtSni^ v du y/heften =

■ So ruefte tmn ^etu^ibaa nth einem £гл? in tier.»-cin4 Dori betEef cr jnaa^p frm ЗИтамЬег wn $^rt паф Vj tiffa ttiW (цфтг itm h finer Uctitn^hmij gnr ^.^гртц nt 1 n пч-^цг Dir ©fic^ifrnbm av^H ^Ht bir babei flnnxknbm Зиф ifltiur fiber Mf Sabftitht, SMafamfrii nut ^iebitiv tebrntort be# ^twimni fcihmditru, пэлгеп fa rnliryl;^, boj ^ ri dpi bn# tl)ni feint itriJtdje Gnttfi^ung ficMcn Iiсйh -агааг пФ

3uib

.n ^idiLTJjeli gcftellt Eiallrj тоапЫс cr iict nad) ^Lirebanirn^ to» gerflibt jtod ^aiber, 43tp(eBtди# llili Л1еипЬег, in dltfiB _ З^гап^нУ tegviffeii №дггп unb ibn ^ttrtt €ф£гЬбл<Ый т . .■■^■! .

^6 fldang фгпг fie ди йегрфпп! илП brtt kyirrn auf bnn 3b™ iu befefiigen, unb иаф^т er АФ цчг ЗЕФсгиид йг» ДгкЬеп^п । tragS ben jungfien Gruber ЬеЙ пепел ЯопЕдА, ten imigin ^L

,i,D^ mtt nodi breibi» ebEen TJdLtbnirrn nEfl (tojetn мдПс gf-ten Jn^itt, Irbrr< er пдф 36гben |urfiifb

Sflum war cr abgfioacn , fo erbab вф m ^aiebmen ¥ttfi tojns ipiibfr gegen idnen ©ruter, unb in I^f^ltfn бгдадп prr Mn Vbrti aufe ®fue [nut Gfingrrife in Hr 91гфгс tf£ i ,4!.iti|rtm е.йж, tfciejtal wuidi UdcpitaJ uur in t« Bymwe-ш rinrt

Рис. 5. Маргиналии В. А. Жуковского в книге [Dittmar, 1846]

Fig. 5. Zhukovsky’s marginals in the book [Dittmar, 1846]

-

15 См., например, (Dittmar, 1846).

-

16 РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 56.

Рис. 6. Таблица по Священной истории (фрагмент). РНБ. Ф. 286. О. 1. № 131. Л. 4 об.

Fig. 6. Biblical history table (fragment). RNB. S. 286. L. 1. # 131. Sh. 4 v.

Принципы визуального отображения связности ряда символов, использованные Жуковским, разнообразны. Это могут быть действительно ряды, расположенные горизонтальными ярусами, таблицы с ячейками различной формы, комбинации символов и элементов естественного языка в поле, ограниченном рамкой (рис. 6).

Идентифицировать характер взаимодействия знаков различной природы в этой гетерогенной среде непросто, принимая во внимание разнообразие терминологических подходов в современной исследовательской литературе [Максименко, 2012]. Наибольшее распространение в ней получили два термина, применяющиеся для обозначения семиотически неоднородных (синкретичных) текстов, – «поликодовые» и «креолизованные» (хотя есть и множество других терминологических вариантов – «контаминированные», «гибридные», «видеовербаль-ные», «изовербальные» и т. д.).

Термин «креолизованные» (эпизодически используемый и раньше) вошел в научный оборот в 1990 г. благодаря Ю. А. Сорокину и Е. Ф. Тарасову, предложившим называть так тексты, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой / речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» (цит. по: [Ворошилова, 2013. С. 16]). Термин «креолизованные» получил широкое распространение, но значительная часть исследователей предпочитает ему введенный еще в 1974 г. Г. В. Ейгером и В. Л. Юхтом термин «поликодовые». Вопрос о том, как соотносятся эти два термина, до сих пор окончательно не решен. Зачастую они употребляются вполне синонимично. Иногда высказываются призывы упразднить один из них – отказаться от термина «креолизованные», поскольку он излишнее метафоричен и неточен. Наиболее перспективными представляются попытки сохранить оба термина, строго разграничив при этом их употребление. Так, А. А. Бернацкая предлагает использовать термин «поликодовые» в качестве родового понятия для обозначения негомогенных текстов, а термин «креолизация» – для обозначения «степени и самого факта участия» в их создании «элементов разных семиотик» [2000. С. 106]. М. Б. Ворошилова предлагает «поликодовыми» называть такие негомогенные тексты, в которых элементы разных знаковых систем находятся в отношениях синсематии, т. е. имеют одинаковую значимость для текста – так, что невозможно пропустить или заменить один из них [2013. С. 20–21]). Термин же «креолизованные» она предлагает использовать «для обозначения текстов, в структуре которых знаки различных семиотических систем вступают в более сложные отношения – взаимовлияния, взаимодополнения и т. д.» [Там же. С. 21]. Сделав обзор терминологических подходов, вернемся к анализу «Курса» и постараемся с помощью обсуждаемых исследователями терминов описать его специфику.

Несомненно, «Курс» в семиотическом отношении негомогенен. Он состоит из двух частей: визуальной (графической) и вербальной. Проблема в том, что Жуковский успел создать (и то не полностью) только визуальную его часть – таблицы по языку, математике и Священной истории. Вербальная же часть так и не была им написана, хотя она, несомненно, предполагалась (без нее таблицы не поддаются однозначному истолкованию). О том, какой именно она должна была быть, можно только догадываться. Если вспомнить аналогичные разработки Жуковского времен педагогической службы при дворе, можно предположить, что в некоторых случаях она бы состояла из конспектов, подобных тем, которые под руководством Жуковского издавались и переписывались для наследника престола.

Конспекты эти (в обиходе их называли «программами») представляли собой сокращение устного нарратива, т. е. тех объяснений, которые учитель давал на уроке, содержали опорные термины, имена, названия, понятия, их толкование и отображали логику изложения материала. Опираясь на эти конспекты, таблицы, а также на записи, сделанные во время урока, ученик должен был составить письменное или устное изложение услышанного, которое и проверялось преподавателем. Таким образом, динамика учебного процесса представляла собой чередование «свертывания» и «развертывания»: учитель «свертывал» нарратив сначала в конспект, а затем в мнемонические символы; ученик проделывал обратную операцию: «развертывал» мнемонические символы и конспекты в нарратив.

В этом случае визуально-графическая составляющая (таблицы) взаимодействовала с вербальной (нарратив и конспекты) по типу отношений взаимозависимости (в терминологии Е. Е. Анисимовой [2003. С. 12]). Ее наличие обусловливалось прагматикой педагоги -ческой ситуации (необходимость увлечь ученика и облегчить запоминание), а не синсема-тической симметрией текста: вербальная часть могла существовать и без визуальной, а визуальная без вербальной - нет, следовательно, «выполняла вторичную, дополнительную функцию» [Там же]. Данная модель реализована в материалах «Курса», относящихся к Священной истории, поэтому их вполне можно считать креолизованными (в терминологии М. Б. Ворошиловой).

Материалы по языку и математике имеют другую природу - их следует отнести к полико-довым (в терминологии М. Б. Ворошиловой). Они (в отличие от Священной истории) устроены не линейно, и прилагавшиеся к ним вербальные тексты не имели самостоятельного значения, представляя собой, скорее всего, задания и правила эвристической игры.

Факт взаимодействия в «Курсе» различных семиотических систем имел для Жуковского принципиальное значение. Столь сложная «комбинация текстовых единиц с особыми языками (словесными и символьными), дискурсами и нарративами или стилями изложения» [Маа-муд Ангуло, 2014. С. 426] требовала от ученика максимальной сосредоточенности на поиске значений. Процесс концентрации, «свертывания» содержания в визуальные знаки-идеограммы, а затем нарративного развертывания его в процессе ответа ученика, очевидно, и составлял методическую основу визуальной дидактики в «Курсе». Обратим внимание, что это соответствует той «дедуктивно-индуктивной» методологической установке, о которой Жуковский писал в предисловии к своему «Курсу» 17. По замыслу Жуковского, общая последовательность обучения должна была определяться чередованием дедуктивного (от общего к частному) и индуктивного (от частного к общему) подходов. Индуктивный подход Жуковский собирался реализовать на приготовительной стадии , т. е. той, для которой и предназначался «Курс». На этом этапе, по его замыслу, необходимо было, опираясь на доступные ребенку представления, сформировать у него систему понятий, в которых в «свернутом» виде заключается все содержание дальнейшего обучения. На следующей стадии (уже выходящей за пределы «Курса») вступал в действие дедуктивный подход: система понятий конкретизировалась, «развертывалась» и получала наполнение в процессе преподавания предметных дисциплин. Подобная «индуктивно-дедуктивная» стратегия уже была реализована Жуковским в 1826 г. при разработке плана учения наследника престола.

Заключение

Неразвитость современной Жуковскому визуальной дидактики заставляет искать истоки замысла «Курса» в иных сферах. Вероятно, на него повлияли такие виды семейного общения взрослых и детей, как домашняя фантазийная игра (проигрывание книг и сюжетов), настольная игра (карточные и иные обучающие игры, кассы слов и т. д.), игра в шарады. Очевидно также влияние переводческой деятельности Жуковского и определенной специфики его творческого сознания, своеобразной «привычки к переводу», проявляющейся в множащихся способах передачи одного значения в разных формах, визуальных и метафорических. С другой стороны, привычка к метафорическому «переводу», иносказанию, формировалась эмблематической традицией, распространенной в педагогике XVIII в. Также, видимо, на замысел «Курса» повлияло увлечение эпохи криптографией, в рамках которого процесс перевода одних знаков в другие становится созданием тайны, понятной лишь посвященным.

Графика в «Курсе» выступает инструментом решения педагогических задач. Это не только реализация дидактического принципа активности, но и создание пространства игры, объединяющей преподавателя и учеников, родителей и детей. Обучение осуществляется на «своем» языке, понятном ограниченному кругу вовлеченных в игру. У этой игры есть своя атрибутика, которая удерживается на символическом уровне, есть игровой мир, в котором играющие манипулируют не только символами, но и материальными объектами – картами, таблицами, картонами. Обучение в форме игры должно облегчить деавтоматизацию семантических операций, выработку привычки к продуманному означиванию символов и продуманному обозначению предметов, явлений и процессов; выработку навыков дедукции и индукции, компрессии и декомпрессии, восстановления потерь информации, произошедших при ее сжатии (рисунок – рассказ; рисунок – схема; рисунок – схема – рассказ).

Список литературы «Первоначальный курс обучения» В. А. Жуковского: опыт реконструкции и анализа визуального ряда

- Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). М.: Академия, 2003. 128 с.

- Бернацкая А. А. К проблеме «креолизации» текста: история и современное состояние // Изв. Урал. гос. пед. ун-та. Серия: Лингвистика. 2000. № 3. С. 104–110.

- Ворошилова М. Б. Политический креолизованный текст: ключи к прочтению. Екатеринбург, 2013. 194 с.

- Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М.: Худож. лит., 1965. 356 с.

- Добровольская Е. Б. «Это педагогическая поэма». В. А. Жуковский – воспитатель своих детей // В. А. Жуковский и русская культура: Сб. науч. ст. СПб., 2005. С. 182–195.

- Долгушин Д. В. Иконическая и словесная репрезентация текста в «Живописной Священной истории» В. А. Жуковского // Духовно-нравственные основы российской культуры и образования: Сб. науч. ст. / Отв. ред. М. И. Стрельцова. Новосибирск, 2015. Вып. 3. С. 57–72.

- Долгушин Д. В. «Педагогическая поэма» В. А. Жуковского (по неизданным материалам) // Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 89–106.

- Педагогическое наследие. Я. А. Коменский, Д. Локк, Руссо, И. Г. Песталоцци / Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. М.: Педагогика, 1989. 416 с.

- Маамуд Ангуло М. Контексты, репрезентативность и текстовые единицы: три методологических принципа в исследовании учебных пособий в Испании // «Начало учения дѣтем». Роль книги для начального обучения в истории образования и культуры: Сб. ст. / Под ред. В. Г. Безрогова, Т. С. Маркаровой. М.: Канон+, 2014. С. 419–446.

- Максименко О. И. Поликодовый vs креолизованный текст: проблема терминологии // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2012. № 2. С. 93–102.

- Никонова Н. Е. В. А. Жуковский – современник педагогического века Германии: немецкая литература о воспитании и творческие искания поэта 1840–1850-х гг. // Имагология и компаративистика 2014. № 1. С. 87–124.

- Ребеккини Д. Мир символов: мнемонические таблицы В. А. Жуковского и их значение // Жуковский: Исследования и материалы / Гл. ред. А. С. Янушкевич. Томск: ТГУ, 2017. Вып. 3. С. 238–257.

- Ромашина Е. Ю., Тетерин И. И., Старцева Н. М., Фуртова Г. А. Очевидная грамота: визуальный ряд российских азбук и букварей XIX – начала XX в. Тула: Дизайн-коллегия, 2019. 268 с.

- Ромашина Е. Ю., Тетерин И. И. Визуальный ряд российских азбук и букварей: методология исследования // Источники исследования о педагогическом прошлом: интерпретация проблем и проблемы интерпретации. М.: МПГУ, 2019. С. 253–258.

- Уткинский сборник. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойера и Е. А. Протасовой / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904. 302 с.

- Школьные пособия раннего Нового времени. От Часослова к Orbis sensualium pictus / Под ред. К. А. Левинсона, Ю. Г. Куровской, В. Г. Безрогова. М.: Памятники исторической мысли, 2017. 400 с.

- Жуковский В. А. Соч. 8-е изд. СПб., 1885. Т. 6. 640 с

- РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 21 (Журналы учения А. В. Жуковской).

- РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 128 (Жуковский В. А. Материалы о преподавании, о грамматике, материалы для «Живописной Священной истории»); № 131 (Таблицы «Живописной Священной истории»); № 132-а (Таблицы для практического курса первоначального обучения); № 132-б (Таблицы для практического курса первоначального обучения); № 133 (Мнемоника. Восемь таблиц).

- Dittmar H. Geschichte der Welt. Bd. 1–4. Heidelberg, 1846–1851. (инв. номер НБ ТГУ 16247).

- La Bible. Traduction de la Vulgate par Le Maistre de Sacy. Ancien Testament. Nouvelle édition, ornée de figures gravées sur acier. Paris, 1834–1836. T. 1–3. 1267 p. (инв. номер НБ ТГУ 12048)

- Ramsauer J. Die Liebe in Erziehung und Unterricht. Ein Büchlein für Eltern und Lehrer, namentlich für Mütter aus den gebildeten Standen. Zum Andenken Pestalozzi's und zu seinem hundertjährigen Geburtstage. Elberfeld & Meurs, Verlag der Rheinischen Schulbuchhandlung, 1846. 304 S. (инв. номер НБ ТГУ 13915).