Первые результаты исследований средневекового могильника Арчекасские курганы II на реке Кия

Автор: Савельева А.С., Леонтьев С.Н., Герман П.В., Егорченко С.Е., Плац И.А., Калинская А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты раскопок кург. 2 могильника Арчекасские курганы II. Могильник примечателен наличием системы околокурганных и межкурганных ям у подножий земляных насыпей. Небольшие размеры курганов (диаметром от 4 до 5,5 м и высотой от 0,5 до 0,8 м) и их сконцентрированность в залесенной местности выделяют памятник в ряду погребальных комплексов Мариинской лесостепи. Исследованное погребение совершено по обряду сожжения на стороне с вещами, сопроводительный инвентарь датируется XI-XII вв., а в совокупности погребальный комплекс соотносится с памятниками среднечулымского варианта культуры енисейских кыргызов. Выявлено, что подобные арчекасскому погребальные комплексы известны в местах впадения рек Яя и Кия в Чулым (курганы Змеинкинского и Калмакского могильников). Приведены полученные при раскопках находки, имеющие широкую хронологию (глиняное пряслице, бронзовая полусферическая бляшка), а также предметы I - первой половины II тыс. н.э., не дающие четкой культурной атрибуции (железные черешковый нож, кольчатые распределители ремней, тесло с несомкнутой втулкой). Отмечено сходство таких категорий сопроводительного инвентаря, как железные колчанный крюк, ременные накладки (наконечники), булавка с лировидным навершием и ложка с материалами памятников аскизской и басандайской археологических культур эпохи развитого Средневековья. Показано соответствие арчекасской керамики с отогнутым наружу орнаментированным венчиком и керамических комплексов типа I варианта 1, выделенных О.Б. Беликовой по материалам Среднего Причулымья. Полученные результаты актуализируют вопрос о соотношении аскизских и басандайских древностей на западной периферии Мариинской лесостепи.

Могильник арчекасские курганы ii, развитое средневековье, среднечулымский вариант культуры енисейских кыргызов, аскизская культура, басандайская культура, мариинская лесостепь, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/145146466

IDR: 145146466 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0690-0697

Текст научной статьи Первые результаты исследований средневекового могильника Арчекасские курганы II на реке Кия

В 2022 г. Мариинским отрядом Кузбасской археологической экспедиции ФИЦ УУХ СО РАН проводились раскопки средневекового могильника Арчекасские курганы II на правом берегу р. Кия в березовом лесу урочища Арчекас. Ранее погребальные комплексы эпохи Средневековья исследовались на Средней Кие дважды – в 1863 г. В.В. Радловым на могильнике Уколь (погребения чулымских тюрков XVI–XVII вв.) [Радлов, 1896] и в 1968 г. А.И. Мартыновым на могильнике Шеста-ково I (древнетюркские погребения в насыпи кургана тагарской культуры) [Мартынов, Мартынова, Кулемзин, 1971].

Могильник Арчекасские курганы II зафиксирован А.В. Веретенниковым в 2019 г. Семь курганов (три одиночных и четыре сгруппированных по два) диаметром 4,0–5,5 м, высотой 0,5–0,8 м занимают площадь около 9 га и сопровождаются околокурган-ными и межкурганными ямами. Могильник является пока единственным погребальным памятником с курганами такого типа в Мариинской лесостепи. В 2022 г. работы были сосредоточены в околокур-ганном пространстве кург. 4 и на кург. 2.

Описание материалов

Кург. 2 имел округлую земляную задернованную насыпь размером 4,8 × 4,1 м, высотой 0,55 м. В центре насыпи находилась грабительская яма. У подножия кургана с юго-восточной стороны – одиночная околокурганная яма. Кург. 2 образовывал ряд с кург. 1, ориентированный по линии северо-запад – юго-восток. В межкурганном пространстве находились две ямы. В процессе работ на площади 90 м2 изучены: насыпь кург. 2, прилегающая площадь на расстоянии 3–5 м от полы насыпи, околокурганная и межкурганные ямы.

Под насыпью на глубине 0,31 м зафиксированы о статки погребения. Местоположение погребения смещено от центра к юго-востоку – по этой причине оно не затронуто грабительской ямой. Захоронение располагалось на уровне древней дневной поверхности, представляло собой скопление жженых костей мощностью до 0,08 м, размером 1,03 × 0,18 м, вытянутое с север-севе- ро-востока на юг-юго-запад. Среди костей находились железные предметы с корродированной, покрытой окалиной поверхностью. В 1,8 м к северо-востоку от погребения, на одном с ним уровне, обнаружено скопление фрагментов одного керамического сосуда.

Находки в насыпи

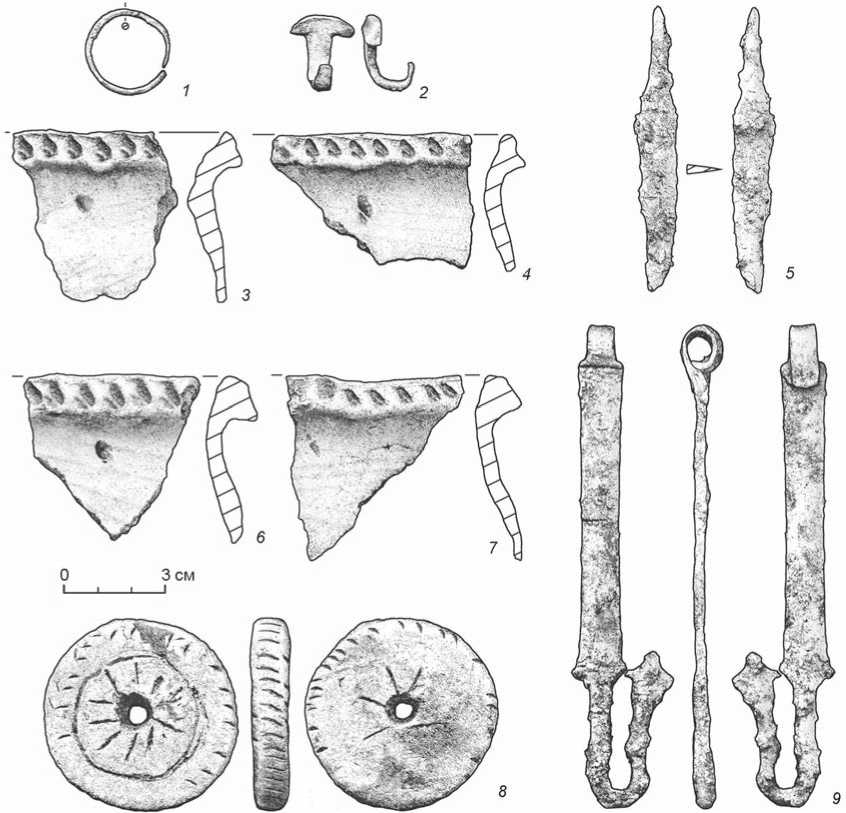

Серьга бронзовая, кольчатая, из гладкого, круглого в сечении прута с несомкнутыми концами (рис. 1, 1 ). По диаметру, равному 2,6 см, условно относится к типу малых (по классификации: [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 127]). Простые кольчатые серьги распространены в материалах памятников I тыс. – первой половины II тыс. н.э. на юге Западной и в Средней Сибири [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 128; Илюшин, 2011, с. 121; Сенотрусова, 2013, с. 287].

Крючок железный, разноплоскостной; основание из узкой пластины; язычок без поперечной планки; щиток выделенный, грибовидной формы, без шпеньков (рис. 1, 2 ). Отличается лучшей сохранностью поверхности. Относится к предметам снаряжения воина, необходимым для закрепления колчана во время верховой езды (см.: [Владимиров, 2016, с. 47]), или использовался в качестве пряжки-застежки стрелкового пояса [Кубарев, 1998, с. 190, рис. 2, 2 , с. 196].

Нож железный, черешковый, с плоским остроугольным черенком и прямой спинкой, двууступчатый (рис. 1, 5 ). По длине лезвия, равной 5,1 см, относится к подвиду средних (по классификации: [Беликова, 1996, с. 66, 67]). Ножи такого типа широко распространены в Средневековье [Беликова, 1996, с. 67; Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 138].

Пряслице керамическое, лепное, дисковидное; с торцов украшено частыми ногтевыми (?) вдав-лениями; на поверхности одной из сторон прочерчена окружность, внутри нее – радиально расходящиеся от центрального отверстия прямые линии; между краем и окружно стью несистематически нанесены короткие прямые линии, формирующие местами мотив елочки. Поверхность другой стороны не целиком заполнена «лучами», край украшен штрихами не повсеместно (рис. 1, 8 ). Пряслица –

Рис. 1. Могильник Арчекасские курганы II. Раскопки 2022 г. Курган 2. Находки в насыпи и фрагменты сосуда из скопления. Здесь и далее рисунки выполнены С.Н. Леонтьевым.

1 – серьга; 2 – крючок; 3 , 4 , 6 , 7 – фрагменты сосуда; 5 – нож; 8 – пряслице; 9 – крюк. 1 – бронза; 2 , 5 , 9 – железо; 3 , 4 , 6 , 7 , 8 – глина.

категория хозяйственного инвентаря, известная от неолита до позднего Средневековья [Плетнева, 1990, с. 92].

Крюк железный, одноплоскостной, на пластине с петлей (рис. 1, 9 ). Относится к типу 1 (по классификации: [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 116]). Трактовки подобных предметов разнятся – колчанные крюки, детали конструкции набедренных ремней или крепления длинных голенищ сапог [Беликова, 1996, с. 84; Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 117]. Распространены в степной и лесостепной полосе Евразии в эпоху развитого Средневековья [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 117]. Аналогичный крюк происходит из Калмакского могильника среднечулымского варианта культуры енисейских кыргызов [Беликова, 1996, рис. 73, 23 ; с. 98]. Известны по материалам басандайской (могильник Санаторный-1) [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, рис. 23, 6 ; рис. 24, 3 ;

рис. 48, 3 ] и аскизской культур (Абаканский чаатас, могильники Оглахты III, Эйлиг-Хем III, Уюк-Тар-лык) [Кызласов, 1983, табл. XXII, 13 , табл. XXII, 14 , табл. XXII, 15 , табл. XXVII, 14 , 15 , 24 ].

Находки в погребении

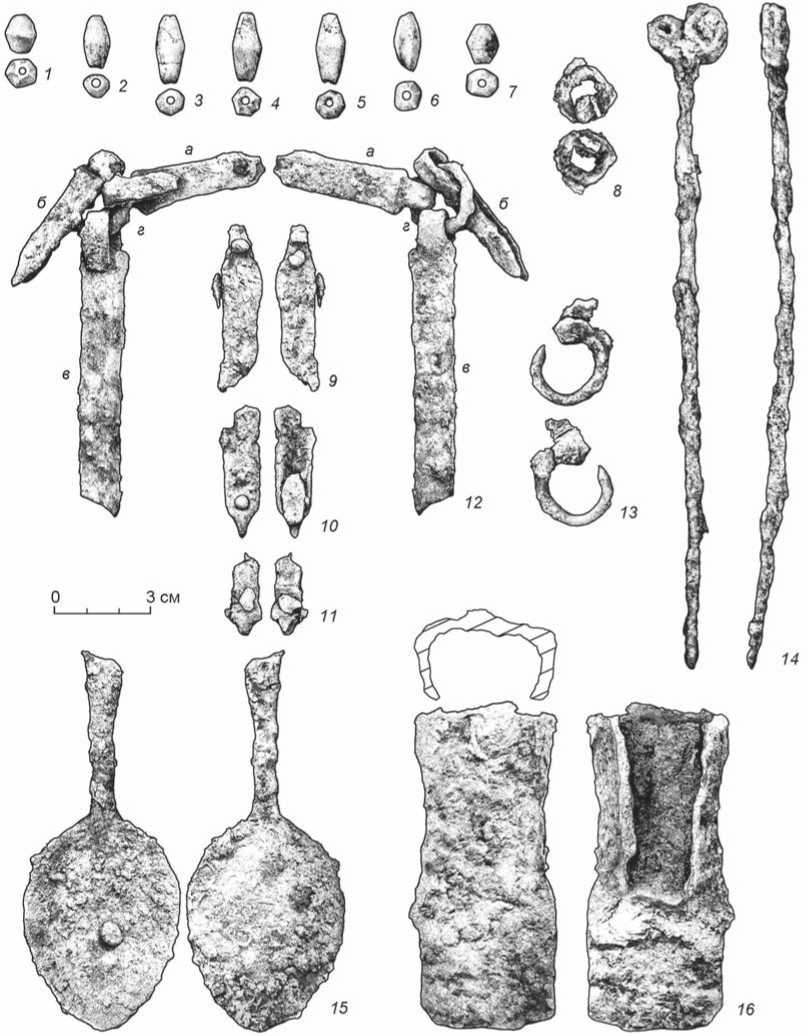

Кольца из круглых в сечении железных прутьев (3 экз.). Являлись распределителями ремней типа кольчатых (рис. 2, 8, 12г, 13 ). Отличаются от прочих типов переменным углом соединения [Кызласов, 1983, с. 11]. Железные кольца различного назначения на юге Западной Сибири и на сопредельных территориях распространены в погребениях конца I тыс. – первой половины II тыс. н.э. [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 118].

Бусины каменные бипирамидальные (три шестигранных, три семигранных и одна восьмигранная) (рис. 2, 1–7). Изготовлены из минерала крем- нистых пород – кварца, группы халцедона или опала. Каменные (опаловые и полуопаловые) бусины такой формы известны в материалах Змеинкин-ского и Калмакского могильников [Беликова, 1996, рис. 100, 3, 6].

Накладки (наконечники) ременные из прямоугольных железных пластин с остроугольным концом. Для крепления на ремне применялось расплющивание шпенька (рис. 2, 9–11). Схожие предметы снаряжения коня (узды, подпруги) или одежды (поясного ремня, портупеи) происходят из могильни- ков Змеинкинского [Там же, рис. 17, 1, 4, 5, 9, 13, 15; рис. 48, 1, 2, 3, 4] и Калмакского [Там же, рис. 62, 4, 5; рис. 67, 2; рис. 69, 12; рис. 87, 12].

Три накладки (наконечника) найдены в соединении с кольцом (рис. 2, 12 ). По ним прослеживаются два типа накладок, выделенные по материалам могильника Санаторный-1 [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 117, рис. 75, 9 , 3 ; рис. 125, 9 ; рис. 180, 8–10 ]. У двух экземпляров конец сужается и загибается поперек пластины (рис. 2, 12а, 12в ). Аналогично устроены накладки культуры кыргызов

3 см

Рис. 2. Могильник Арчекасские курганы II. Раскопки 2022 г. Курган 2. Находки в погребении.

1–7 – бусины; 8 , 13 – кольца-распределители; 9–11 – ременные накладки (наконечники); 12 – ременные накладки (наконечники) на кольце-распределителе; 14 – булавка; 15 – ложка; 16 – тесло. 1–7 – камень; 8–16 – железо.

Среднего Причулымья, аскизской и басандайской культур [Гриневич, 1948, табл. 30–101; Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 117]. Один наконечник – из согнутой вдвое пластины, со шпеньком (рис. 2, 12б ). Техника характеризуется как архаичная, имеющая аналогии в верхнеобской культуре, однако подобное изделие из могильника Гилево II датировано X–XI вв. [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 117, 118].

Г.В. Кубарев, рассматривая материалы памятников древних тюрок Алтая, так объясняет специфику морфологии ременных наконечников: их пара с петлями подвижно соединяла (посредством кольца) кожаную основу пояса, а одиночный экземпляр (из согнутой пластины) выступал наконечником портупейного ремня [1998, с. 190, 191].

Булавка из длинного железного стержня округлого в сечении; навершие из двух (разновеликих) разделенных прутов, спирально завернутых вовнутрь (рис. 2, 14 ). В классификации булавок аскиз-ской культуры, предложенной И.Л. Кызласовым, в разряд гладких, раздел круглых, отдел разделенных, тип лировидных выделены похожие изделия с касающимися завитками [Кызласов, 1977, с. 88]. Приводятся три таких экземпляра – из могильника Оглахты II и из числа случайных находок в Хакасско-Минусинской котловине [Там же, рис. 1, 2] и в Семипалатинской обл. Булавки датированы XI– XII вв. и связываются с женскими погребениями [Кызласов, 1977, с. 87, 96; 1983, с. 41]. Следует отметить отличия аскизских экземпляров от арчекас-ского – у первых завитки направлены вовне, а на-вершие от стержня отделяется уступом.

Ложка из цельной железной пластины, черпак яйцевидный, изогнутый в продольном сечении; гладкая рукоять сохранилась частично, сужается при переходе к черпаку; к поверхности черпака «прикипел» железный шарик диаметром до 0,7 см (рис. 2, 15 ). Железные ложки известны по материалам басандайской культуры – Басандайка [Гриневич, 1948, табл. 32, 81 ], Санаторный-1 [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 158, 159, рис. 16, 14 ; рис. 23, 2 ]. В Кузнецкой котловине – на городище Городок X–XII вв. [Ширин, 2004, рис. 13, 1 ] и на могильнике Саратовка [Илюшин, 1999, рис. 58, 17 ].

Тесло железное с несомкнутой втулкой подпрямоугольного сечения, переход к лезвию без плечиков, лезвийная часть подпрямоугольная (рис. 2, 16 ). По длине, равной 9,2 см, относится к подвиду нор-мативных/больших (по классификации: [Беликова, 1996, с. 64]). Специалистами признается универсальность применения тесел для боевых и хозяйственных нужд [Худяков, 1997, с. 40, 87; Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 136]. О.Б. Беликовой предложены три варианта их использования в хо-694

зяйстве: для тесания по дереву, для обработки земли и для обеих этих производственных операций [Беликова, 1996, с. 66, 67].

В качестве составляющей напутственного инвентаря у народов Южной Сибири железные тесла с несомкнутой втулкой фигурируют с гунносарматской эпохи [Соёнов, Константинова, 2013, с. 50]. Наибольшее же распространение получают в предмонгольское время. В этот период они широко представлены в материалах могильников Южной Сибири, Центральной Азии и Байкало-Енисейского региона [Беликова, 1996, с. 66; Худяков, 1997, с. 87; Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 25; Мандрыка, Сенотрусова, 2018]. Орудия без плечиков И.Л. Кызласовым датируются X–XII вв. [Кыз-ласов, 1983, с. 41].

Бляшка полусферическая из тонкого бронзового листа. Сохранилась в двух фрагментах. Диаметр восстанавливается до 0,8 см. В Средневековье, как и в раннем железном веке, полусферками украшали головные уборы и повязки. Подобные бляшки известны в погребениях верхнеобской культуры могильника Осинкинского [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, рис. 9, 5 ]. В Томском Приобье – в погребениях могильника Рёлка [Чиндина, 1991, с. 95, рис. 32, 14 ] и Тимирязевского [Беликова, Плетнева, 1983, с. 84, рис. 17, 8 , 9 ; рис. 42, 4 ].

Скопление фрагментов керамики

Фрагменты одного лепного сосуда. Венчик отогнут наружу; верхний срез уплощен, украшен наклонными влево вдавлениями гребенчатого ор-наментира, нанесенными под небольшим углом к поверхности. По шейке – поясок из неглубоких ямок с неровными краями. По тулову заметны следы заглаживания внешней стенки (см. рис. 1, 3 , 4 , 6 , 7 ). Неполное число фрагментов не позволяет однозначно судить о характере дна сосуда. Можно говорить об отсутствии фрагментов дна и придонной части, характерных для плоскодонной посуды.

Единичные обломки стенок глиняных горшков встречаются чаще, чем целые сосуды, в погребениях аскизской культуры [Кызласов, 1983, с. 39]. Скопления фрагментов одного сосуда на одном уровне с погребением, но в стороне от него встречены в курганах Змеинкинского и Калмакского могильников [Беликова, 1996, с. 29, 47].

Скошенность среза венчика наружу, его утол-щенность и отогнуто сть, украшенный верхний срез, бедный поясок оттисков на шейке характерны для керамических комплексов конца I – начала II тыс. н.э. [Васютин и др., 2004, с. 403, 404]. По отдельным признакам арчекасский сосуд сходен, например, с керамикой могильника Змеинкинского в Среднем Причулымье [Беликова, 1996, рис. 10, 1; 16, 4; 53, 1], могильника Осинкинского в Верхнем Приобье [Савинов, Новиков, Росляков, 2008, с. 22], могильника Басандайка [Гриневич, 1948, табл. 26– 28] и городища Усть-Шайтанское I [Приступа, 1998, с. 128] в Томском Приобье, могильника Калтыши-но II [Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2006, рис. V, 4], поселений Гурьевского [Елькин, 1974, рис. 3, 1, 2; 4, 1, 2] и Торопово-4 [Илюшин, Ковалевский, 2012, рис. 12, 11; 37, 346; 46, 1; 55, 3, 10, 44, 56)] в Кузнецкой котловине, могильника Шумиха [Васютин и др., 2004, рис. 9, 4], городища Городок [Ширин, 2004, рис. 5], поселений Долгая-1 [Марочкин, 2009, рис. 2, 2, 3], Курья-4 [Окунева, 1987, рис. 4, 6] и Казанково V [Ширин, 1999, рис. 3, 24] в Среднем и Нижнем Притомье.

Арчекасский сосуд и аналогии ему соответствуют керамике, выделенной О.Б. Беликовой в тип I вариант 1 [Беликова, 1996, рис. 94, 1–8 , с. 132], послуживший основой формулирования проблемы «керамического ареала» юга Западной Сибири начала II тыс. н.э. [Васютин, 2003; Васютин и др., 2004; Бобров, Васютин, 2007]. В ее рамках отогнутые и срезанные наружу утолщенные венчики с обедненным орнаментом по венчику и шейке, с мотивом поясков из ямочных и ногтевых вдав-лений понимаются как инновации верхнеобской культуры, связанные с новым компонентом, «ориентированным на басандайскую культуру Нижнего Притомья» [Бобров, Васютин, 2007, с. 173, 174]. Сам «керамический ареал», согласно наблюдениям А.С. Васютина, свидетельствует об этнокультурном единстве, основанном на некочевнической керамике басандайской культуры [2003, с. 184].

Заключение

Материалы кург. 2 могильника Арчекасские курганы II находят комплексные аналогии в курганах среднего периода среднечулымского варианта культуры енисейских кыргызов, датированного О.Б. Беликовой XI–XII вв., расположенных в 130 км ниже по р. Кия.

Исследованный в 2022 г. курган со среднечулымскими объединяют: наличие околокурганных ям; погребальный обряд (трупосожжение с вещами на стороне, захоронение на дневной поверхности под земляной насыпью); скопление керамики (горшок, орнаментированный простыми рядными композициями); сопроводительный инвентарь (крюк, тесло, бусы, кольчатые распределители ремней, ременные накладки (наконечники), нож).

Предлагаемой датировке не противоречат аналогии инвентарю, обнаруживаемые в материалах памятников Новосибирского и Томского Приобья

(басандайская культура) и Среднего Енисея (аскиз-ская культура). Их наличие связано с многокомпонентно стью арчекасского комплекса, в свою очередь обусловленной трансформациями этнокультурной ситуации на юге Западной Сибири в начале II тыс. н.э. [Васютин, 2003, с. 186, 187].

Статья подготовлена в рамках работ по Государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ № 0286-2021-0011 «Социокультурогенез и трансграничное взаимодействие древних и средневековых обществ в контактных зонах Западной и Средней Сибири».

Авторы признательны сотруднику кабинета истории угольной промышленности Кузбасса ФИЦ УУХ СО РАН Л.А. Дементьевой за определение сырья каменных бусин.

Список литературы Первые результаты исследований средневекового могильника Арчекасские курганы II на реке Кия

- Беликова О.Б. Среднее Причулымье в X–XIII вв. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1996. – 272 с.

- Беликова О.Б., Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья в V–VIII вв. н.э. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1983. – 244 с.

- Бобров В.В., Васютин А.С. Некоторые проблемы интерпретации керамических материалов конца I – начала II тыс. н.э. на Верхней Оби // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. – Т. 13. – С. 173–177.

- Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А. Материалы кургана № 3 могильника Калтышино II и вопросы этнокультурного взаимодействия в степном микроареале Кузнецкой котловины в середине X в. // Археология Южной Сибири. – Кемерово: Изд-во Кем. гос. ун-та, 2006. – Вып. 24. – С. 51–62.

- Васютин А.С. Культурно-хронологические особенности курганных могильников Среднего и Нижнего Притомья в связи с этнокультурной ситуацией на юге Западной Сибири начала II тыс. н.э. // Социально-демографические процессы на территории Западной Сибири (древность и Средневековье). – Кемерово: [Б. и.], 2003. – С. 181–187.

- Васютин А.С., Заушинцева А.В., Онищенко С.С., Фомина Н.А. Культурно-хронологические особенности курганного могильника Шумиха на Нижней Томи в связи с этнокультурной ситуацией на юге Западной Сибири начала II тыс. н.э. // Труды Кузбасской комплексной экспедиции. – Кемерово: Изд-во ИУУ СО РАН, 2 004. – Т. 1. – С. 393–424.

- Владимиров С.И. Колчанные крюки лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 1 (63). – C. 46–49.

- Гриневич К.Э. Археологическое исследование урочища Басандайка близ гор. Томска, проведенное в 1944–46 гг. Объединенной экспедицией Томского государственного университета имени В.В. Куйбышева и Томского государственного педагогического института // Басандайка. Сборник материалов и исследований по археологии Томской области. – Томск: [Б. и.], 1948. – С. 7–50. – (Тр. ТГУ им. В.В. Куйбышева и ТГПИ; т. 98).

- Елькин М.Г. Поселение позднего железного века у г. Гурьевска // Известия лаборатории археологических исследований. – Кемерово: Изд-во Кем. гос. ун-та, 1974. – Вып. 5. – С. 119–129.

- Илюшин А.М. Могильник Саратовка: публикация материалов и опыт этноархеологического исследования. – Кемерово: Изд-во Кузбасс. гос. тех. ун-та, 1999. – 160 с.

- Илюшин А.М. Серьги у средневекового населения Кузнецкой котловины. // Историко-культурное наследие Кузбасса. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – Вып. III. – С. 119–122.

- Илюшин А.М., Ковалевский С.А. Комплекс древних поселений в долине реки Касьмы. – Кемерово: Изд-во Кузбасс. гос. тех. ун-та, 2012. – 212 с.

- Кубарев Г.В. К вопросу о саадачном или «стрелковом» поясе у древних тюрок Алтая // Древности Алтая. – Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. гос. ун-та, 1998. – С. 190–197. – (Изв. лаборатории археологии; № 3).

- Кызласов И.Л. Булавки древних хакасов // Археология Южной Сибири. Известия кафедры археологии. – Кемерово: Изд-во Кем. гос. ун-та, 1977. – Вып. 9. – С. 87–104.

- Кызласов И.Л. Аскизская культура Южной Сибири X– ХIV вв. // Свод археологических источников. – М.: Наука, 1983. – Вып. ЕЗ-18. – 128 с.

- Мандрыка П.В., Сенотрусова П.О. Культурная принадлежность памятников развитого Средневековья южно-таежной зоны Средней Сибири // РА. – № 2. – С. 98–112.

- Марочкин А.Г. О связи петроглифических комплексов Нижнего Притомья с близлежащими археологическими памятниками // Археологические микрорайоны Северной Евразии: Мат-лы науч. конф. – Омск: Апельсин, 2009. – С. 86–91.

- Мартынов А.И., Мартынова Г.С., Кулемзин А.М. Шестаковские курганы. – Кемерово, 1971. – 250 с.

- Окунева И.В. Керамика поселения Курья-4 // Проблемы археологических культур степей Евразии. – Кемерово: Изд-во Кем. гос. ун-та, 1987. – С. 78–85.

- Плетнева Л.М. Томское Приобье в позднем средневековье (по археологическим источникам). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. – 134 с.

- Приступа О.И. К истории исследования городища Усть-Шайтан I // Система жизнеобеспечения традиционных обществ в древности и современности. Теория, методология, практика: Мат-лы док. XI Западно-Сибирской археолого-этнографической конф. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1998. – С. 126–129.

- Радлов В.В. Сибирские древности: из путевых записок по Сибири. – СПб.: [Б. и.], 1896. – 70 с.

- Савинов Д.Г., Новиков А.В., Росляков С.Г. Верхнее Приобье на рубеже эпох (басандайская культура). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 424 с.

- Сенотрусова П.О. Серьги из средневекового могильника Проспихинская Шивера IV на Ангаре // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2013. – № 3 (23). – С. 285–288.

- Соёнов В.И., Константинова Е.А. Деревообрабатывающие инструменты из могильника Верх-Уймон (Алтай) // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. – № 2. – С. 42–57.

- Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого Средневековья. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – 160 с.

- Чиндина Л.А. История Среднего Приобья в эпоху раннего средневековья (рёлкинская культура). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1991. – 184 с.

- Ширин Ю.В. Многослойное поселение Казанково V // Кузнецкая старина. – Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1999. – Вып. 4. – С. 25–44.

- Ширин Ю.В. Городище Городок и его окрестности в древности // Кузнецкая старина. – Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2004. – Вып. 6. – С. 69–112.