Первые результаты изучения коллекций индейцев омагуака (крепость Пукара-де- Тилкара, северо-западная Аргентина) в собрании МАЭ РАН

Автор: Дмитренко Л.М., Зубова А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются находки с памятника Пукара-де-Тилкара в пров. Жужуй Аргентины, присланные в МАЭ РАН в 1910 г. в рамках российско-аргентинского обмена из Этнографического музея в Буэнос-Айресе. Они были получены при раскопках крепости в 1908-1910 гг. В результате международного обмена археологическими и этнографическими коллекциями большая часть находок была разослана в начале ХХ в. в собрания крупнейших музеев Америки, Европы и Азии. Впоследствии ученые не имели возможности изучать полный археологический комплекс. Современные исследования материалов из крепости имеют особое значение, т.к. культурный слой на участке раскопок начала ХХ в. был уничтожен в ходе работ по установлению памятника в честь первооткрывателей Пукара-де-Тилкара в 1935 г. Изучение разрозненных частей коллекции, их типологический анализ предоставляют возможность определить более узкие хронологические рамки рассматриваемого комплекса, а также выявить его технологические особенности. Для атрибуции находок применялся источниковедческий анализ, в процессе которого были привлечены архивные материалы МАЭ РАН, СПбФ АРАН, Фото-и рукописного архива Этнографического музея им. Х.Б. Амбросетти. Использовался также сравнительно-типологический метод исследования. В статье представлены первые результаты атрибуции артефактов, их типологическая классификация; дано краткое описание сохранившихся в коллекции антропологических материалов. Актуальность и важность исследования состоит не столько в хронологических уточнениях, сколько в реконструкции занятий и системы знаний населения Пукара-де-Тилкара.

Коллекции маэ ран, поздний период (период регионального развития), индейцы омагуака, северо-западная аргентина, пукара-де-тилкара, российско-аргентинский обмен

Короткий адрес: https://sciup.org/145145979

IDR: 145145979 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.149-

Текст научной статьи Первые результаты изучения коллекций индейцев омагуака (крепость Пукара-де- Тилкара, северо-западная Аргентина) в собрании МАЭ РАН

Укрепленное поселение Пукара-де-Тилкара располагалось рядом с местом впадения р. Гуэсамайо в р. Рио-Гранде в долине Квебрада-де-Омагуака (пров. Жужуй, Северо-Западная Аргентина). Оно было основано индейцами омагуака в VIII в. н.э. и прекратило свое существование в 1536 г. с приходом испанских конкистадоров. С 1493 г. это была крепость. К концу XV в. она была окончательно завоевана инками под предводительством Тупак-Юпанки и последние 50 лет находилась под их властью. В 1586 г. в 1 км к северо-востоку от крепости было основано современное поселение Тилкара. Памятник Пукара-де-Тилкара относится к периоду регионального развития [Seldes, Botta, 2014; Sprovieri, 2013, p. 26], известному также как позднекерамический [Handbook…, 2008, p. 587].

Крепость занимала 61 тыс. м² и вмещала ок. 2 тыс. строений, обнесенных стеной из каменных плит. Ее руины были обнаружены в начале ХХ в. Х.Б. Амбро-сетти. В 1908 г. он начал систематические раскопки на территории памятника. Работы проводились до 1910 г. [Zaburlín, Otero, 2014, p. 212]. В течение следующих 100 лет территория крепости подвергалась многократным бессистемным раскопкам. После смерти Х.Б. Амбросетти работы на памятнике в 1918 г. и 1928–1929 гг. продолжил его ученик и соратник С. Дебенедетти. Памятник стал одним из классических примеров культуры индейцев омагу-ака и на его территории работали крупнейшие аргентинские археологи [Casanova, 1958–1959; Krapovickas, 1958–1959; Madrazo, 1969; Tarragó, 1992; Tarragó, Albeck, 1997; Zaburlín, 2009, 2010; Otero, Ochoa, 2011; Otero, 2013; Otero, Cremonte, 2014]. В 1935 г. по инициативе археолога Э. Казанова в северо-западной части крепо сти архитектором М. Ноэлем был воздвигнут монумент, посвященный памяти первооткрывателей Пукара-де-Тилкара [Casanova, 1950]. Он был установлен на участке, раскопанном Х.Б. Амбросетти [Zaburlín, Otero, 2014, p. 207], и фактически перекрыл и уничтожил культурный слой.

Не смотря на первостепенное значение памятника для изучения культуры омагуака, систематический анализ коллекций, полученных в 1908–1910 гг., ранее не проводился. В 1912 г. были опубликованы краткая заметка Х.Б. Амбросетти о первых раскопках [Ambrosetti, 1912] и обзорная статья С. Дебенедетти о некрополе в Пукара-де-Тилкара [Debenedetti, 1912].

Небольшая работа о глиняных кувшинах из Тилкары вышла в свет незадолго до смерти Х.Б. Амбросетти [Ambrosetti, 1917]. В 1930 г. была издана монография С. Дебендетти, посвященная более поздним раскопкам крепости [Debenedetti, 1930]. Она планировалась как сводный труд, обобщающий результаты исследования памятника с 1908 по 1929 г., но в итоге лишь вскользь затрагивала ранний этап работ, основная часть была посвящена раскопкам С. Дебенедетти 1928–1929 гг. Материалы, полученные Х.Б. Амбро-сетти в 1908–1910 гг., так и не были опубликованы. Музейная политика того времени привела к разрозненности коллекций в результате многочисленных международных обменов, что не позволяло долгие годы взглянуть на археологические комплексы в целом. Материалы раскопок Х.Б. Амбросетти почти сразу были отправлены в крупнейшие музеи Европы, Азии и Америки, в т.ч. Музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге.

Не смотря на то что с момента начала изучения памятника прошло более 100 лет, исследовательский интере с к его материалам о стается стабильно высоким. С аргентинской стороны работы по реконструкции истории раскопок и изучению письменных свидетельств о раннем этапе исследования ведутся сотрудниками Института междисциплинарных исследований Тилкары (факультет философии и литературы Университета Буэнос-Айреса) и Национального университета Жужуй К. Отеро и М.А. Забурлин. В 2014 г. они обнаружили в архиве Этнографического музея Буэнос-Айреса рукописные заметки Х.Б. Амбросет-ти о раскопках Пукара-де-Тилкара в 1908–1910 гг. [Zaburlín, Otero, 2014]. Рукопись сильно пострадала, но в ней сохранились информация о ряде работ, проведенных на памятнике, и упоминания нескольких предметов, хранящихся сегодня в собрании МАЭ РАН. Современная благоприятная обстановка, сложившаяся в сфере международного сотрудничества, позволила провести сравнение ранее разделенных комплексов с целью их дальнейшей единой научной интерпретации.

Материалы

Находки из Пукара-де-Тилкара по ступили в МАЭ РАН в 1910 г. в рамках обмена с Этнографическим музеем Буэнос-Айреса [Лукин, 1965, с. 132]. Впер- вые коллекция упоминалась в письме директора этого музея Х.Б. Амбросетти старшему этнографу МАЭ Л.Я. Штернбергу от 30 сентября 1910 г., где сообщалось о том, что аргентинская сторона «высылает древности, которые были найдены при раскопках крепости Пукара-де-Тилкара в долине Квебрада-де-Омагуака» (СПбФ АРАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 390–391). Список предметов, отправленных в Санкт-Петербург, сохранился в архиве Этнографического музея им. Х.Б. Амбросетти (Archivo Fotográfico y Documental del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”. Legajo № 50). В описи коллекции МАЭ есть еще одно письмо Х.Б. Амбросетти, от 6 декабря 1910 г., в котором он продублировал информацию о месте происхождения материалов. К письму прилагался полный список предметов, передававшихся МАЭ. Согласно этому перечню, в Санкт-Петербург было отправлено 153 археологических артефакта и 20 деформированных черепов.

Обсуждение результатов

Атрибуция коллекции МАЭ РАН потребовала проведения большой исследовательской работы. Она включила в себя изучение сохранившейся музейной документации в комплексе с первоисточником, которым является генеральный каталог Этнографического музея им. Х.Б. Амбросетти, а также фактически присланными из Буэнос-Айреса предметами. Согласно последним исследованиям, материалы ранних раскопок Х.Б. Амбросетти происходят с участка крепости, функционировавшего в период после завоевания Пукара-де-Тилкара инками (конец XV – XVI в.).

В результате сравнения имеющихся в наличии полевых шифров с генеральным каталогом Этнографического музея им. Х.Б. Амбросетти в коллекции были выделены предметы, не относящие ся к ком- плексу Пукара-де-Тилкара. Они происходят с памятника Ла-Пайя, синхронного крепости, и попали в эту коллекцию по ошибке. В их числе бронзовая пластина (1306; 1800-130) и большая раковина рода Pecten (1378; 1800-110), найденные при раскопках второй экспедиции факультета философии и литературы Университета Буэнос-Айреса в 1906 г.; а также амулет из растения Azorella madrepоrica (1730; 1800-133), обнаруженный в ходе работ третьей экспедиции в 1907 г.

В коллекции МАЭ 113 предметов сохранили полевые номера. Согласно документации, они относятся к раскопкам четвертой – шестой экспедиций факультета философии и литературы, проведенным в Пукара-де-Тилкара в 1908–1910 гг. Эти находки подразделяются на шесть категорий: антропологический материал, керамические сосуды, каменные предметы, изделия из рога и кости, из других органических материалов и медные.

Антропологический материал. В коллекции 20 черепов. Из них 18 принадлежали взро слым индивидам (7 женских и 11 мужских), один – ребенку в возрасте 6–8 лет и один – девушке-подростку 14–15 лет. При передаче из музея Буэнос-Айреса все черепа сопровождались нижними челюстями, но в процессе перерегистрации коллекции в 1934 г. сотрудник отдела антропологии Е.В. Жиров исключил из нее все нижние челюсти, кроме одной, поскольку не был уверен в их принадлежности именно черепам из Пукара-де-Тилкара (см. опись коллекции МАЭ, № 5148).

На всех черепах без исключения наблюдается выраженная лобно-затылочная деформация (рис. 1). Кроме того, на некоторых из них зафиксированы травматические повреждения. В серии отмечено как минимум два случая заживших переломов ко стей черепа от ударов тупыми предметами, одно при-

Рис. 1. Деформированный череп из Пукара-де-Тилкара (кол. 5148).

смертное повреждение тупым твердым предметом, проникающее ранение головы острым орудием, послужившее причиной смерти индивида, прижизненный перелом носовых косточек. Высокий уровень травматизма в целом типичен для индейцев омагуака периода регионального развития.

Наиболее распространенные патологические изменения в серии связаны с заболеваниями зубной системы. У большинства индивидов наблюдаются многочисленные прижизненные утраты зубов, альвеолярные абсцессы, повреждения эмали, воспалительные реакции тканей пародонта, кариес, зубной камень. На единственной нижней челюсти, сохранившейся в коллекции, присутствуют следы хирургической операции, выполненной незадолго до смерти индивида и направленной на удаление нижнего моляра и лечение альвеолярного абсцесса.

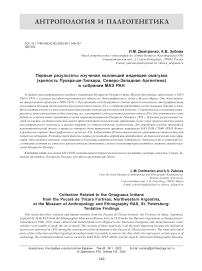

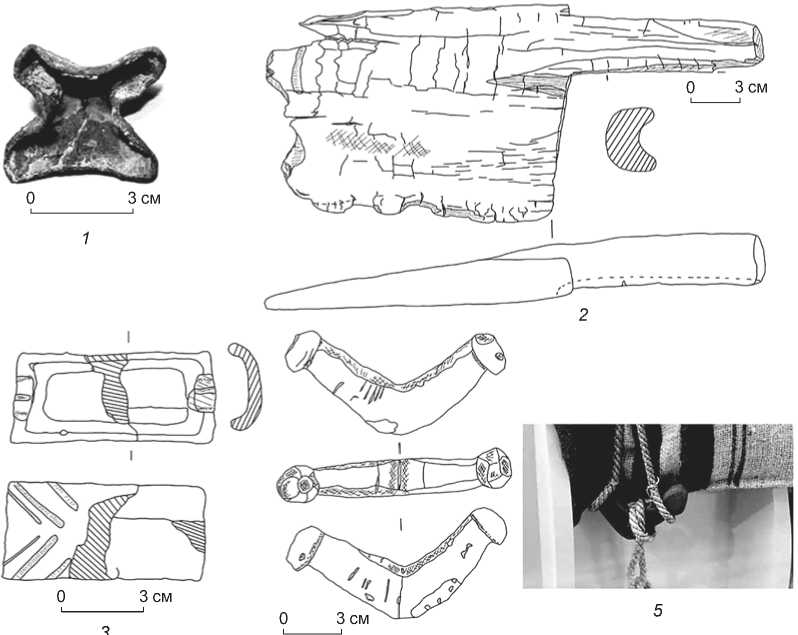

Керамические изделия. В коллекции МАЭ РАН они большей частью представлены мисками (pucos). Такие сосуды были широко распространены в позднекерамический период культур Северо-Западной Аргентины. В коллекции можно выделить миски полусферической и усеченно-конической формы, которые отличаются грубой техникой исполнения. Диаметр их венчиков варьирует от 14,0 до 24,0 см, высота – от 6,0 до 11,0 см. Формы мисок из Пукара-де-Тилкара не столь разнообразны, как в комплексах синхронных памятников в пров. Сальта. Доля сосудов с росписью меньше, чем в коллекции из Ла-Пайя [Sprovieri, 2013, р. 56–68; Дмитренко, 2018, с. 242– 244]. Предпочтение отдавалось спиралевидным узорам. Часто использовались изображения змей, заполненные сетчатым орнаментом (рис. 2, 1). Такая керамика относится к традиционному типу омагу-ака. Роспись выполнялась краской черного цвета по красному фону. В нескольких случаях использовался V-образный орнамент. Роспись такого типа в большей степени характерна для изделий индейцев кальчаки (пров. Сальта, традиция Ла-Пома). В отличие от них, омагуака полностью или частично окрашивали внутреннюю поверхность полусферических красноглиняных мисок в черный цвет (рис. 2, 2).

Среди прочих керамических форм следует отметить расписные псевдоарибаллы небольшого размера (рис. 2, 4 ). Они были декорированы геометрическими фигурами, заполненными сетчатым орнаментом, который характерен для комбинированного стиля инка-омагуака. Среди керамики Пукара-де-Тилкара выделяют целую серию материалов, принадлежащих некогда различным общностям инков [Calderari, Williams, 1991]. В коллекции представлены также горшки сферической формы с парными ручками, расположенными в центральной части тулова или у венчика; кружки с петлевидными ручками; низкие сосуды усеченно-конической формы с очень широким венчиком и большой петлевидной ручкой, похожие по форме на античные светильники (рис. 2, 3 ).

Предметы из камня. В коллекции представлены 19 терочников неправильной сферической формы, изготовленных из каменной породы с крупнозернистой структурой (различные гранитоиды), и два плоских терочных камня очень большого размера (длина 51,0 см, ширина 13,0 см). Последние были обломаны, на уцелевших концах сохранились массивные выступы-рукояти. На боковых и фронтальных поверхностях этих предметов наблюдаются ярко выраженные

4 II

Рис. 2. Керамика.

1 , 2 – миски полусферической формы; 3 – светильник; 4 – миниатюрный псевдоарибалл.

следы сработанности в виде заполированности. При изготовлении обоих орудий применялась техника пикетажа. На это указывают следы на не использовавшихся при работе частях терочников. Уникальным для коллекции является комплект из большой терочной плиты (длина 57 см, ширина 27,5 см) и плоского продолговатого терочного камня. У по следнего глубокая округлая выемка на одной из сторон равна ширине плиты. Растирание продуктов осуществлялось движениями, направленными вдоль всей плиты, о чем свидетельствуют следы сработанности на ее поверхности.

В комплексе присутствуют семь небольших каменных ступок с округлыми от сработанности выемками. На рабочей поверхности одной из них сохранились остатки красящего вещества коричнево-красного цвета. Вместе со ступками использовались короткие песты цилиндрической формы. В коллекции представлен каменный нож, аналогичный по форме инкским туми из металла [Handbook…, 1946, p. 621]. В числе предметов, поступивших без полевых номеров, 13 обломков и 6 заготовок орудий, изготовленных из черного и прозрачно-серого обсидиана.

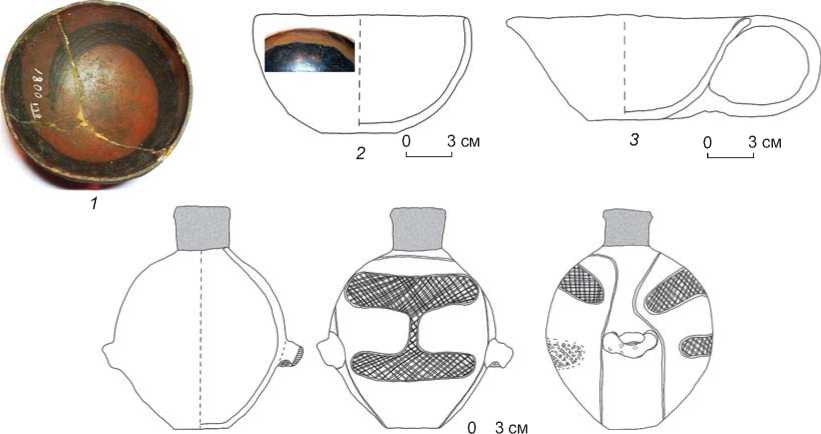

Предметы из рога и кости. Представлены значительной серией – 29 экз. Согласно списку Х.Б. Амбросетти, три орудия были изготовлены из рога южноандского оленя ( Hippocamelus bisulcus ; «cerves chilensis» – название из описи). Для них характерны стандартная форма и ряд унифицированных технологических приемов обработки. Конец ствола рога спиливался, в нем высверливалось округлое углубление, видимо предназначенное для крепления вкладыша, на концах первых (глазных) отростков делались уплощенные сколы (рис. 3, 1 ). В местах соединения ствола и отростков наблюдается ярко выраженная заполированность, образовавшаяся, вероятно, вследствие использования орудия. Принимая во внимание ее локализацию и форму предмета, можно предположить, что орудие имело некий вкладыш, который вставлялся в углубление в торце ствола рога

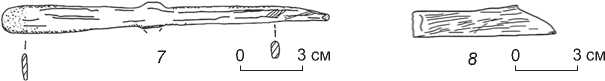

Рис. 3. Орудия из рога и кости.

1 – орудие из рога южноандского оленя; 2 – реконструкция флейты из Пукара-де-Тилкара; 3 – флейта из собрания Этнографического музея в Буэнос-Айресе [Handbook…, 1946, p. 630]; 4 , 5 – детали флейт из рога; 6 – гребень; 7 – костяная лопаточка; 8 – фрагмент изделия с «циркульным» орнаментом.

и приводился в работу вращательными движениями, осуществляемыми с помощью отростков.

Другими уникальными предметами, изготовленными из рога оленя, являются флейты (рис. 3, 2 ). Только одна из них представлена в комплекте с мундштуком, а от двух сохранились массивные полые части основания. На других памятниках омагуака найдены флейты лучшей сохранности [Ibid., p. 630]. Благодаря этим материалам можно реконструировать первоначальную форму инструментов из коллекции МАЭ РАН. Флейты состояли из двух мундштуков, представлявших собой фрагменты трубчатой кости или вырезанные из рога полые трубочки, и массивной части, сделанной из основания ствола рога. Эти элементы, видимо, соединялись с помощью веществ органического происхождения, аналогичных каучуку, либо глины. Примечательно, что вдоль расширенного края одной флейты были просверлены меленькие (диаметр 0,1 см) отверстия, служившие, видимо, для более надежного крепления составных частей инструмента. Кроме того, в коллекции есть две полые трубочки, вырезанные из рога оленя. Они по форме аналогичны мундштукам флейты на окончании (рис. 3, 4 ) и в средней части (рис. 3, 5 ).

Все орудия из кости тщательно заполированы. Поверхность некоторых предметов декорирована прорезным т.н. циркульным орнаментом, как на обломке изделия в виде костяной пластины (рис. 3, 8 ). Такой декор представлен и на одной флейте (рис. 3, 2 ).

Среди предметов из кости особо можно выделить три длинных узких гребня (рис. 3, 6 ). Поверхность этих предметов, в особенности зубцов и их оснований, была сильно заполирована. Принимая во внимание обилие в погребениях фрагментов одежды из шерсти ламы или растительного волокна, а также форму и степень заполированности гребней, можно предположить, что они использовались в качестве чесалки.

В коллекции представлены тонкие костяные инструменты (два целых и один обломок), называемые в зарубежной литературе лопаточками [Ibid., pl. 133] (рис. 3, 7). Их длина 16,0–17,5 см, ширина 1,6–1,7 см. Следы утилизации в большей степени концентрируются на уплощенной поверхности предметов и имеют диагональную направленность, что говорит об использовании орудий скорее для обработки такого материала, как глина, т.е. в керамическом производстве (определение Н.А. Алексашенко, старшего специалиста по научно-фондовой работе МАЭ РАН). В пользу этого предположения свидетельствуют и остатки черного красящего вещества в порах лопаточки, а также следы красной краски на ее поверхности. К данной категории может относиться и широкое плоское орудие со слабо прорезанным линейным орнаментом на тщательно залощенной лицевой поверхности (МАЭ, № 1800-84). На нем сохранились остатки черной краски, некогда покрывавшей боковые стороны изделия. На заостренном конце краска стерта вследствие сработанности. Длина орудия 13,5 см, ширина 2,2 см.

В коллекции представлена заготовка из кости, предназначенная для изготовления ложки, аналог которой хранится в собрании Этнографического музея им. Х.Б. Амбросетти [Zaburlín, Otero, 2014, p. 184, lam. 7].

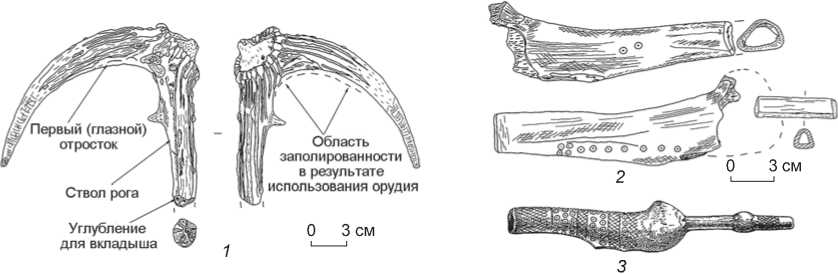

Предметы из других органических материалов. Ввиду особенностей почв культурный слой Тилкары предоставил исследователям большое разнообразие находок из органических материалов. В серии предметов из дерева представлены уплощенные подставки для воскуривания ароматических веществ (рис. 4, 3 ), две ложки с длинными ручками, кубок цилиндрической формы, V-образные детали упряжи (рис. 4, 4 ), которые использовались при закреплении вьючных грузов, транспортируемых на ламах (рис. 4, 5 ), и два орудия, напоминающие плоские лопаты. На одном конце такого орудия вырезан черенок, смещенный к боковому краю. В черенке сделана продольная округлая выемка для крепления съемного древка (рис. 4, 2 ).

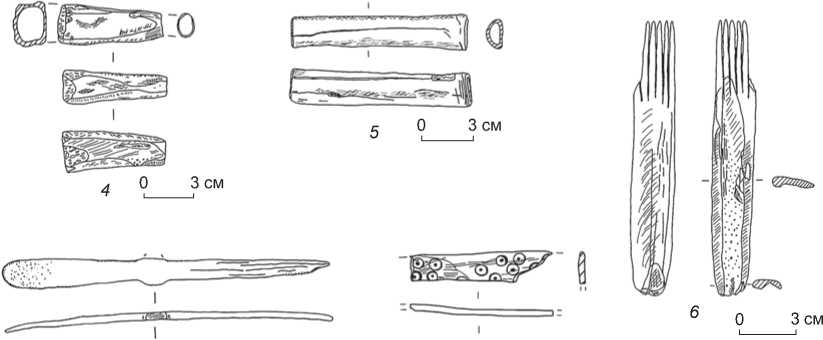

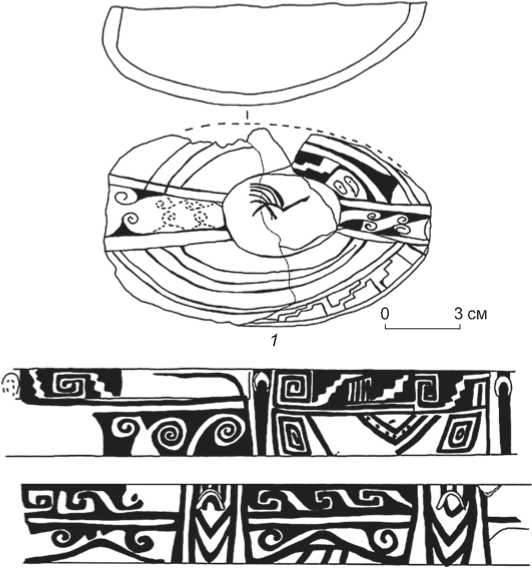

Обращает на себя внимание мисочка полусферической формы, вырезанная из половины тыквы. Внешняя поверхность со суда декорирована геометрическим орнаментом, выполненным в технике выжигания. Сосуды такого типа – нередкая находка на памятниках Пуны, синхронных Пукара-де-Тилкара [Handbook…, 1946, p. 626]. В центре изображен бегущий нанду (рис. 5, 1), вокруг которого расположены композиции орнамента, аналогичного тому, что встречается на классических мисках культуры кальчаки (рис. 5, 2). С двух сторон от фигуры птицы находятся полосы, заполненные растительным орнаментом. В качестве непрямой аналогии можно привести миф индейцев хиваро о луне, превратившейся на время в нанду, который, поссорившись со своей хитрой женой – ночной птицей ауху, поднялся на небо по лиане . Внимание привлекает то, что ссора супругов началась из-за съеденных тыкв юви, а ауху, пойдя вслед за нанду, «собрала свои глиняные горшки и дощечки, на которых женщины растирают глину для лепки». Имеет ли этот мифологический сюжет отношение к сосудам омагу-ака и кальчаки, пока сложно судить, но тот факт, что орнаментальные композиции с нанду, окруженным определенными геометрическими и растительными орнаментальными элементами, встречаются именно на калебасах и глиняных сосудах, вызывает особенный интерес. Принимая во внимание отсутствие фольклорно-мифологических мотивов, известных в устной литературе народов Центральной и Северо-Западной Аргентины [Березкин, 2007, с. 273–281], подобного рода изображения могут иметь особое значение

Рис. 4. Изделия из меди ( 1 ) и дерева ( 2 - 5 ).

1 - колокольчик; 2 - лопаточка; 3 - подставка для воскуривания ароматических веществ; 4 - деталь крепления упряжи ламы; 5 - реконструкция ее использования (экспозиция Этнографического музея им. Х.Б. Амбросетти).

для изучения культуры омагуака. В иконографической же традиции аналогии для материалов прединкского и инкского периодов СевероЗападной Аргентины обнаруживаются далеко за пределами Эквадора и Перу - традиционной территории обитания хиваро [Там же, с. 119].

Предметы из меди. В их числе три пластины, являющиеся половинками сломанных пинцетов, круглая в сечении палочка и колокольчик, сделанный из медной квадратной пластины с закругленными углами (см. рис. 4, 1 ).

Часть предметов в коллекции без номеров и сопроводительной информации о месте их обнаружения: ожерелье из семян; бусины из малахита; кусочки охры; скорлупа орехов, предназначенная для изготовления колокольчиков; зерна маиса, найденные в погребении; фрагмент обугленного початка маиса; калебас с углубленным орнаментом на внешней поверхности;

Рис. 5. Калебас с выжженным орнаментом из Пукара-де-Тилкара ( 1 ) и прорисовка орнаментов на мисках с поселения Ла-Пайя ( 2 ).

0 3 cм

орудия из дерева и осколки обсидиана. Эти находки, происходящие из разных объектов Тилкары, были отобраны Х.Б. Амбросетти, по-видимому, желавшим отправить в МАЭ предметы из самых различных материалов, наиболее полно отражавшие комплекс культуры омагуака.

Выводы

Атрибуция хранящихся в МАЭ РАН археологических и антропологических материалов из крепости Пукара-де-Тилкара позволила существенно уточнить информацию об их происхождении и выявить ряд предметов, не принадлежащих к комплексу памятника. На основании анализа генерального каталога Этнографического музея им. Х.Б. Амбросетти установлено, что основная часть рассмотренных выше материалов из Пукара-де-Тилкара в собрании МАЭ РАН относится к раскопкам, проведенным в северо-западной части памятника в 1908–1910 гг.

Изучение сохранившейся документации выявило многочисленные несоответствия в разных списках и не во всех случаях помогло определить место обнаружения тех или иных предметов. Так, например, под номерами серии каменных орудий из Тил-кары, указанными в списке МАЭ РАН (№ 200–213), в генеральном каталоге Этнографического музея им. Х.Б. Амбросетти (далее ГК ЭМА) числятся погребальные керамические урны из материалов раскопок 1905 г. в пров. Сальта. Согласно сведениям, полученным от сотрудников археологического отделения ЭМА, полевые номера находок первой экспедиции факультета философии и литературы в генеральном каталоге не совпадают с номерами, сохранившимися на предметах из фонда музея. Вместо трех зернотерок (790, 791 и 792) из списка МАЭ в ГК ЭМА числятся расписные миски с поселения Ла-Пайя, найденные во время второй экспедиции в 1906 г.

Несмотря на все сложности, материалы, имеющиеся в МАЭ РАН, содержат важную информацию о культуре индейцев омагуака, которая будет детально представлена в последующих статьях. Результаты изучения палеоантропологических находок свидетельствуют о наличии у омагуака знаний, позволявших выполнять специализированные хирургические манипуляции, а также дают возможность оценить состояние здоровья популяции, оставившей захоронения на памятнике.

Большая серия керамики, изделий из кости, рога и камня в коллекции МАЭ РАН дополняет картину хозяйственной деятельности жителей Пукара-де-Тилкара. Наличие в комплексе бихромной керамики и костяных орудий для ее лощения (предположительно с остатками на поверхности красок соответству- ющего цвета) говорит в пользу изготовления части сосудов в крепости. Обитатели Тилкары занимались и текстильным производством, на что указывают костяные гребни для вычесывания шерсти и косвенные свидетельства использования в хозяйстве ламы (деревянные приспособления для крепления поклажи). В комплексе много артефактов, подтверждающих занятость населения земледельческой деятельностью: деревянные лопаты и мотыги; большое количество орудий для перетирания растительных продуктов или минеральных веществ (терочники, ступы с пестами). На это указывает также нахождение в культурном слое початков и отдельных зерен маиса.

Публикация коллекции МАЭ РАН предоставляет новые материалы для восстановления некогда разрозненного комплекса Пукара-де-Тилкара. Ввиду отсутствия возможности доисследовать участок крепости, разрушенный строительными работами в первой половине ХХ в., изучение уже имеющихся источников также крайне важно для уточнения микрохронологии и культурно-хозяйственной специфики памятника.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-31-01092-ОГН МОЛ-А2.

Список литературы Первые результаты изучения коллекций индейцев омагуака (крепость Пукара-де- Тилкара, северо-западная Аргентина) в собрании МАЭ РАН

- Березкин Ю.Е. Мифы заселяют Америку: Ареальное распределение фольклорных мотивов и ранние миграции в Новый Свет. – М.: ОГИ, 2007. – 360 с.

- Дмитренко Л.М. Результаты исследования керамики поселения Ла-Пайя (провинция Сальта, Северо-Западная Аргентина) из собрания МАЭ РАН // Археол. вести. – 2018. – Вып. 24. – С. 239–248.

- Лукин Б.В. Хуан Амбросетти и его связи с русскими этнографами: (К столетию со дня рождения) // СЭ. – 1965. – № 4. – С. 129–137.

- Ambrosetti J.B. Resultado de las exploraciones arqueológicas en el Pukara de Tilcara (Prov. de Jujuy) // Actas y Memorias del XVII Congreso Nacional de Americanistas. – Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1912. – P. 497–498.

- Ambrosetti J.B. Los vasos del Pucará de Tilcara tipo Pelike comparados con los de Machu Picchu // Proceedings of 2nd Pan American Scientific Congress, Sección Antropología I. – Wash.: L & Co, 1917. – P. 38–39.

- Debenedetti S. Los cementerios prehistóricos de la Isla de Tilcara (Provincia de Jujuy) // Actas del XVII Congreso Internacional de Americanistas. – Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1912. – P. 502–508.

- Debenedetti S. Las Ruinas de Pucará de Tilcara. Archivos del Museo Etnográfico II, Primera Parte. – Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1930. – 142 p.

- Casanova E. Restauración del Pucará. – Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Antropología, Universidad de Buenos Aires, 1950. – 55 p.

- Casanova E. Hallazgos incaicos en Tilcara y Yacoraite (Una reinterpreta-ción) // Relaciones. – 1958–1959. – T. XIV, N 2. – P. 67–80.

- Calderari M., Williams V. Reevaluación de los estilos cerámicos incaicos en el Noroeste Argentino // Comechingonia. – 1991. – N 9. – P. 75–95.

- Handbook of South American Archaeology / H. Silverman, W. Isbel. – Wash.: Springer, 2008. – 1191 p.

- Handbook of South American Indians. – Wash.: Government printing offi ce, 1946. – Vol. 2: The Andean civilizations. – XXXII, 1035 p. – (Smithsonian institution bureau of American ethnology; bull. 143).

- Krapovickas P. Un taller lapidario en el Pucará de Tilcara // Runa. – Buenos Aires: Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1958–1959. – T. IX. – P. 137–151.

- Madrazo G. Los sectores de edificación en el Pucará de Tilcara (Prov. de Jujuy) // Etnía. – 1969. – N 9. – P. 21–27.

- Otero C. Producción de bienes y especialización artisanal durante la ocupación incaica en el Pucará de Tilcara (Quebrada de Humahuaca-Jujuy) // Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. – La Rioja: Ed. De Universidad Nacional, 2013. – P. 399.

- Otero C., Cremonte M.B. Local vessels technology of the Pucará of Tilcara during Inca Period (Quebrada of Humahuaca, Argentine) // J. of Anthropological Archaeology. – 2014. – Vol. 33. – P. 108–118.

- Otero C., Ochoa P.A. Primeras aproximaciones a la materialización del tiempo y las prácticas productivas especializadas en el área de Tilcara (Quebrada de Humahuaca, Jujuy) // Revista Estudios Sociales del NOA. Nueva Ser. – 2011. – N 11. – P. 101–122.

- Seldes V., Botta F.N. Violence indicators in Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina: The Regional Development Period from a regional perspective // Anthropol. Rev. – 2014. – Vol. 77, iss. 1. – P. 87–109.

- Sprovieri M. El mundo en movimiento: Circulación de bienes, recursos e ideas en el valle Calchaquí, Salta (Noroeste Argentino): Una vision desde La Paya. – Oxford: BAR Publ., 2013. – 273 p.

- Tarragó M. Áreas de actividad y formación del sitio de Tilcara // Cuadernos. – 1992. – Vol. 3. – P. 64–74.

- Tarragó M., Albeck M.E. Fechados radiocarbónicos para el Sector Medio de la Quebrada de Humahuaca// Avances en Arqueología. – 1997. – N 3. – P. 101–130.

- Zaburlín M.A. Historia de ocupación del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina) // Intersecciones en Antropología. – 2009. – Vol. 10, N 1. – P. 89–103.

- Zaburlín M.A. Arquitectura y organización urbana en el sitio del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina) // El habitat prehispánico: Arqueología de la Arquitectura y de la construcción del espacio organizado. – San Salvador de Jujuy: Pucará de Tilcara ed., 2010. – P. 187–207.

- Zaburlín, M.A., Otero C. Un manuscrito olvidado de J.B. Ambrosetti: “Exploraciones arqueológicas en la Antigua ciudad del Pukará de Tilcara” // Investigaciones del Instituto Interdisciplinario Tilcara. – Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofia y Letras, 2014. – P. 161–220.