Первые результаты раскопок городища даурского типа в Западном Приамурье

Автор: Волков Д.П., Крючко Е.И., Мохарь В.А., Нестеров С.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2021 г. сотрудниками Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и Института археологии и этнографии СО РАН начаты археологические раскопки городища даурского типа в окрестностях с. Сергеевки Благовещенского р-на Амурской обл., имеющего по археологическому паспорту наименование «Сергеевка, городище-4». Памятник состоит из двух отдельно стоящих разноразмерных, схожих по форме конструкций, соединенных между собой валом. Стационарные раскопки памятника обусловлены отсутствием сведений о практическом предназначении памятников археологии данного типа, распространенных на сегодняшний день лишь в пределах Западного Приамурья, на левом берегу Амура. Исследованию была подвержена небольшая часть меньшего по площади объекта в составе памятника, включая угловую башню и обрамляющие ее вал и рвы. Общая площадь раскопа составила 222 м2. В результате работ получена стратиграфия памятника, позволяющая установить способ строительства городища, заключавшийся в отрывке котлованов рвов по прямоугольному контуру с угловыми выступами, что приводило к своеобразной обваловке центральной части городища. Последующие рвы и валы формировались по контуру образовавшейся конструкции. Археологическая коллекция, полученная в ходе раскопок, незначительна и представлена восемью каменными грузилами, изготовленных на плоских гальках путем оббивки края с двух противолежащих сторон, одного фрагмента костяного наконечника стрелы, обожженного халцедонового изделия в виде округлой бляшки и обломков костей животных, в том числе нижней челюсти свиньи. Они не позволяют провести аналогии с ранее выявленным археологическим материалом, отнеся исследуемый памятник к той или иной археологической культуре. В результате раскопок определена необходимость продолжения дальнейшего стационарного изучения.

Амурская область, городище даурского типа, ров, вал, угловая башня

Короткий адрес: https://sciup.org/145146075

IDR: 145146075 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0377-0384

Текст научной статьи Первые результаты раскопок городища даурского типа в Западном Приамурье

Городища даурского типа – вид археологических памятников, характерный для Западного Приамурья, известный пока только в пределах современной Амурской области. На сегодняшний день однозначная интерпретация предназначения данных памятников археологии отсутствует. Возросший интерес к этим объектам продиктовал необходимость проведения стационарных исследований.

Городища даурского типа представляют собой небольшие земляные конструкции почти правильной прямоугольной формы с длиной стороны от 20 до 60 м, защищенной двумя-четырьмя валами и имеющие перемычки во рвах для перехода с вала на вал. Памятники имеют хорошо выраженные к внешней стороне угловые выступы, вершины которых возвышаются над гребнями земляных валов. Валы и рвы плавно и равномерно обтекают внутреннюю часть площадки с выступами по контуру, несколько изгибаясь в середине. В отдельных случаях на внутренней поверхности площадки и в угловых выступах фиксируются небольшие углубления – западины.

Располагаются памятники вблизи водоемов (рек, речных проток, старичных озер) на небольшом расстоянии от берега на сухом, но не на самом высоком месте, иногда прикрытом с одной стороны естественным препятствием (болото, сырая низина). В некоторых случаях «городища» расположены парами на незначительном удалении друг от друга, а в одном случае соединены между собой небольшим валом.

Одним из первых подобные объекты зафиксировал и дал их научное описание Г.С. Новиков-Даурский [1953, с. 9, 11–16; 1955, с. 43; 1961а, с. 105–106]. География памятников ученым-краеведом изначально определена «вдоль левого берега Амура в его верховьях» [Новиков-Даурский, 1953, с. 11], а позже отмечено их нахождение по правому и левому берегам Зеи [Новиков-Даурский, 1961б, с. 15–66]. Всего им было учтено 25 городищ даурского типа.

На сегодняшний день определяются места расположения 15 городищ из списка Г.С. Новикова-Даурского (оставшиеся 10 на местности не фиксируются и, видимо, уже разрушены или уничтожены под воздействием различных факторов). В то же время современные исследования с применением ко смиче ских снимков местности позволили выявить новые, не учтенные ранее городища даурского типа. На сегодняшний день на территории Амурской области насчитывается 37 подобных памятников, расположенных вдоль Амура и Зеи, в том числе и ниже ее впадения в Амур, чего ранее не отмечалось. Наличие этого типа памятников на правом китайском берегу Амура на настоящий момент не зафиксировано, так же как и распространение их за пределы Западного Приамурья [Волков, 2020, с. 329].

Анализ архивных источников, географии распространения данного типа памятников позволил Д.П. Волкову представить основные варианты интерпретации описываемых объектов и прийти к выводу о назревшей необходимости стационарного изучения с целью подтверждения или опровержения высказанных предположений [2020].

Характеристика внешних конструкций памятника «Сергеевка, городище-4»

Исследуемый объект расположен на ровной поверхности излучины надпойменной террасы северного берега левобережной протоки Амура, на удалении до 3 км от основного русла. Представляет собой памятник, состоящий из двух отдельных разных по размеру городищ, соединенных между собой небольшим валом и рвом (рис. 1, 1 ; 2).

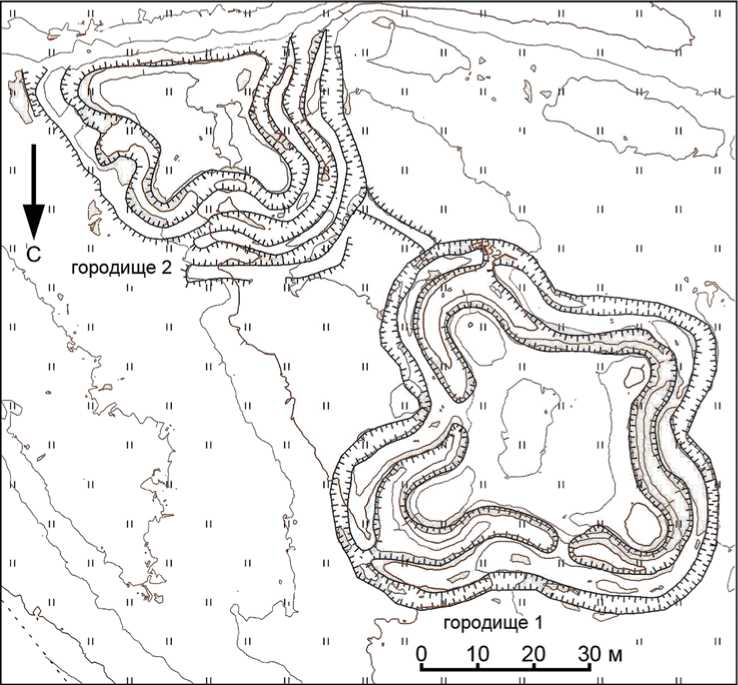

Городище 1 представляет собой возвышенную над прилегающей местностью площадку ромбовидной формы с четырьмя башенными выступами по углам. Городище ориентировано углами по сторонам света с западным отклонением на 20о. По всему периметру окружено двумя рядами параллельных рвов и валов. По уровню нивелировочных отметок

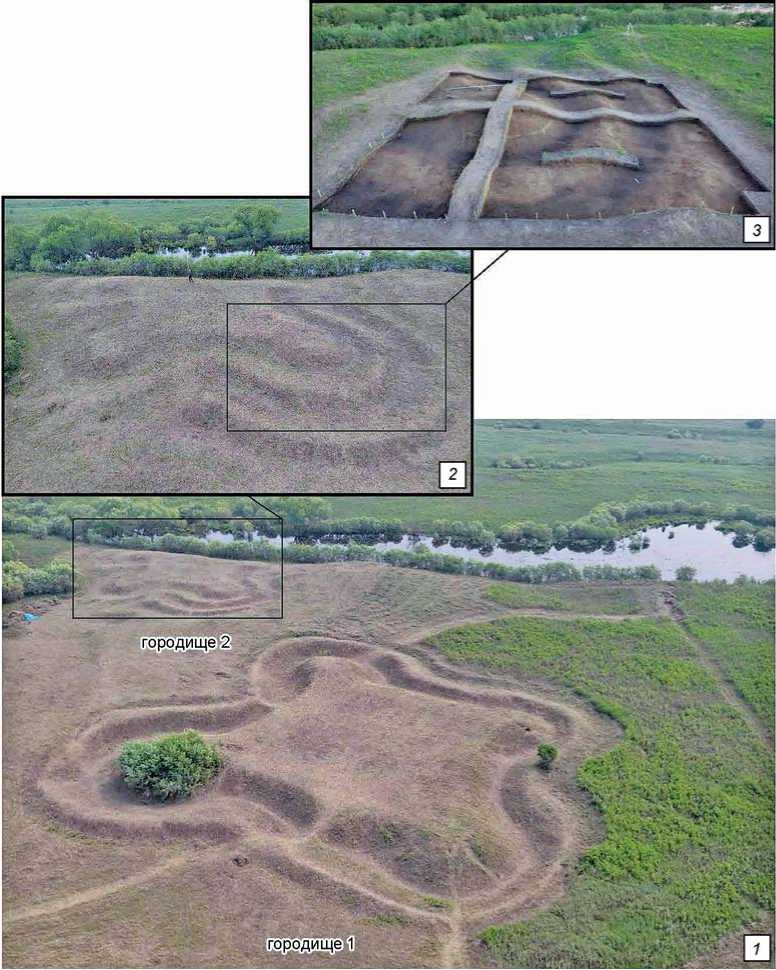

Рис. 1. Памятник «Сергеевка, городище-4».

1 – общий вид с севера; 2 – городище 2; 3 – раскоп 2021 г. на городище 2.

внутренняя площадка городища выше уровня валов и прилегающей местности. Внутренняя площадка ромбовидной формы, размерами 29 (север – юг) × × 28 м (запад – восток) без учета башенных выступов. Стороны площадки не прямолинейны, а выгнуты во внешнюю сторону на 1 м. Поверхность внутренней площадки чашевидная, имеет понижение в среднем на 0,5 м от кромки площадки к центру. По краю площадки прослеживаются две перемычки во рвах, в виде прогиба. Один находится на северной стороне и примыкает к восточной башне, второй – на стыке южной стороны и западной башни.

Башенные выступы имеют различную конфигурацию и высоту. Верхняя площадка северо-запад- ной башни полуовальной формы 7 × 7 м. Внутренней частью она стыкуется с дугообразным выступом шириной 6 м. По уровню дневной поверхности это самая высокая точка на городище: превышение над внутренней частью более 1 м. Юго-восточная башня имеет полуовальную форму и является самой большой по размерам. Ее длина 7,5, ширина в центральной части 7 м, но в месте стыка с внутренней поверхностью городища сужается до 6,5 м. Западная и восточная башенные площадки имеют полукруглые формы, поэтому наибольшая их ширина в основании 7 м и равна длине выступа. В центре обеих башенных площадок прослеживаются круглые западины диаметром 0,5 и глубиной 0,2 м.

Рис. 2. Топографический план памятника «Сергеевка, городище-4».

Валы, в большей степени первый, повторяют конфигурацию внутренней части городища, по дуге огибают башенные выступы и почти прямой линией соединяются с фронтальных сторон. Профиль валов трапециевидной формы. Верх уплощенный, шириной от 1 до 2,5 м. Наиболее широкий верх валов прослеживается напротив восточной башни – до 3 м. По уровню нивелировочных отметок перепада высот по верху валов не отмечено. Высота валов со всех сторон, кроме восточной, по уровню от нулевого репера ниже внутренней площадки городища. Валы незамкнутые, имеют разрыв с южной стороны. Разрыв на первом валу шириной 2 м, на втором – 20 м. От окончания второго вала, находящегося напротив южного башенного выступа, в юго-восточную сторону ответвляется фрагмент невысокого вала длиной 10 м. С северной и восточной сторон городища на гребне валов прослеживаются два прогиба шириной около 1 м, а на дне первого рва присутствуют перемычки, являющиеся проходом между валами и входом в городище.

Первый ров, окружающий внутреннюю площадку, шириной до 8 м со сторон угловых башен и до 5 м на фронтальных участках. Дно рва узкое. В нем прослеживаются насыпи-проходы с северной и с восточной сторон. Второй ров имеет различную 380

ширину, сужаясь до 1,5 м с северной и с южной сторон и расширяясь напротив западной и восточной башен до 3 и 7,5 м соответственно. В расширенных местах дно рва уплощенное.

Городище 2 меньше первого, расположено в 14 метрах к юго-востоку на берегу протоки. Внутренняя площадка ромбовидной формы имеет размеры 19 (северо-запад – юго-восток) × 17 м (юго-запад – северо-восток) без учета башенных выступов. Южная часть скошена, частично размыта водами протоки. По периметру неравномерно окружено тремя рвами и двумя валами. Внутренняя площадка чашевидная, с поднятием по кромке и на угловых башнях. Проходы в городище обозначены перемычками в виде прогибов во рвах в северной и восточной сторонах (рис. 1, 2 ).

Угловые выступы башни различные по размерам: северо-западная – 10 × 6, северо-восточная – 4,5 × 6, юго-восточная – 10 × 8, юго-западная – 6 × 6 м.

Первый внутренний ров повторяет форму городища и обрамляет его с трех сторон, обрываясь у южной стороны, выходя в протоку. Он размерами от 3 до 4 м, слегка расширяется в местах прогибов между угловыми башнями. Глубина относительно башенных выступов до 1 м, в профиле сужается к дну. Второй и третий рвы фиксируются с западной и частично с северо-западной стороны городища. Они начинаются от протоки у юго-западной башни и постепенно сливаются с окружающей поверхностью в северной и северо-восточной стороне (рис. 2).

Валы городища, идентично рвам, представлены первым валом по всему периметру и отдельными частями в западной и северо-западной части объекта. Имеют дугообразную форму, сужаясь вверху до ширины 2–2,5 м.

Оба городища соединены между собой прямым валом протяженностью 14, шириной до 2 м, возвышающимся над окружающей поверхностью на высоту до 30 см.

Материалы исследования городища 2

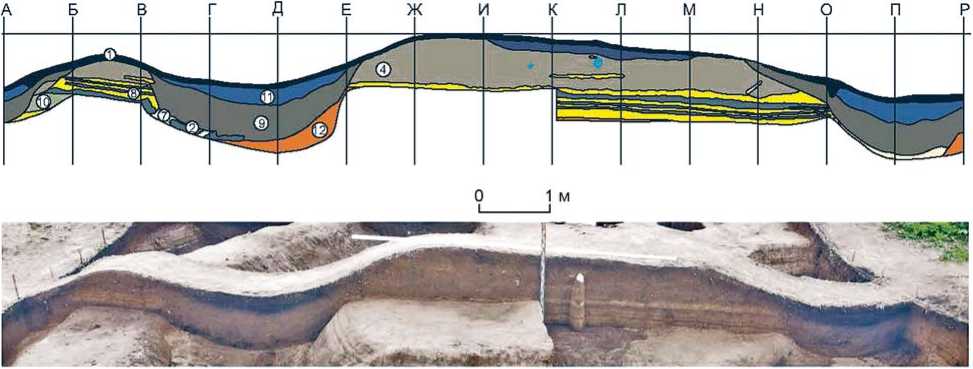

Раскоп в 2021 г. был заложен в северо-западной части второго городища, что было обусловлено его меньшими размерами, а также фактором возможного разрушения протокой в южной части. Площадью раскопа 222 м2 была исследована северо-западная угловая башня, обрамляющий ее первый ров и вал, а также часть второго рва и вала с западной стороны. Для контроля стратиграфической ситуации на раскопе оставлены две бровки, разрезающие раска- пываемый участок в направлении северо-восток – юго-запад, северо-запад – юго-восток (рис. 1, 3). Полученные стратиграфические профили раскопа позволили установить технологию строительства городища. Разрез по линии 9 длиной 14 м характеризует стратиграфическую ситуацию на исследованной площади памятника с северо-востока на юго-запад, от пикета А до пикета Р. В разрез попадают часть рва № 2, вал № 1 с северо-восточной, ров № 1 с северо-восточной и юго-западной сторон от северной башни. В данном разрезе выявлены следующие литологические слои (рис. 3).

Дерновый слой без особенностей. Его толщина 4–10 см. В кв. А-9 и О-9 есть воронковидные внедрения корневой системы кустарников в нижележащие слои глубиной, соответственно, 19 и 26 см от дневной поверхности.

Фрагмент рва № 2 располагается в кв. А-9. Его видимая ширина 1 м, глубина 52 см от современной поверхности. Его нижнее заполнение представлено коричнево-серым мешаным суглинисто-супесчаным слоем толщиной до 31 см. Выше располагается слой черного гумусированного суглинка.

Разрез вала № 1 с северо-восточной стороны от башни был насыпан на желто-серый песок. В этом месте над песком отсутствует почвенный покров. Высота насыпи вала по разрезу 29 см, до современной поверхности 48 см.

дерновой слой гумусированный песок

погребенная почва (легкий темно-серый суглинок)

темная гумусированная супесь серо-коричневая мешаная суглинисто-супесчаная насыпка башен и валов темно-серый суглинок коричневый суглинок

желто-серый песок (наилок)

коричнево-серое мешаное суглинисто-супесчаное заполнение рвов серо-коричневый мешаный легкий суглинок черный гумусированный суглинок слой слоистый со слабыми размытыми прослоями серого песка и погребенных почв

Рис. 3. «Сергеевка, городище-4». Стратиграфия бровки раскопа по линии 9 на городище 2.

Ров № 1 располагается между пикетами В и Е. Его ширина в данном месте составляет 3,1 м. Максимальная глубина рва № 1 по разрезу 83 см до современной поверхности. Борт рва у башни пологий, с противоположной стороны ступенчатый и относительно крутой. В кв. В-Г-9 на чашевидном дне рва имеются фрагменты желто-серого песка и суглинка темно-серого цвета. Они появились здесь в результате сползания слоев, слагающих террасу с северо-западной его стенки. Нижнее заполнение рва – это коричнево-серый мешаный суглинистосупесчаный слой мощностью до 55 см. Выше лежит линза черного гумусированного суглинка длиной 2,8 м, толщиной до 25 см.

Разрез северной башни объекта располагается между пикетами Е и Н. С северо-восточной стороны склон башни относительно крутой и по составу насыпи и заполнения рва граница между ними определяется условно. С юго-западной стороны склон башни сильно оплыл в ров № 1. Ширина

(диаметр) башни по разрезу составляет 6,6 м, максимальная высота 80 см до современной поверхности. На данном участке под насыпкой башни отсутствует погребенная почва. Ее подстилает слой желто-серого песка. В насыпи присутствуют два камня (большой камень – галька) и линза желтосерого песка, которые появились здесь в процессе формирования данной искусственной конструкции. Примерно от пикета И до пикета М в верхней части башни образовался линзовидный прогиб длиной 3,1 м, заполненный темной гумусированной супесью толщиной 10–15 см.

Фрагмент разреза рва № 1 к юго-западу от башни имеет чашевидное дно. Максимальная глубина рва от современной поверхности около 90 см. Его стороны относительно пологие, со стороны башни стенка рва клином перекрывает насыпку вала. Здесь, видимо, произошел оползень стенки рва и, соответственно, частичное сползание верхней части насыпи башни длиной 1,2 м.

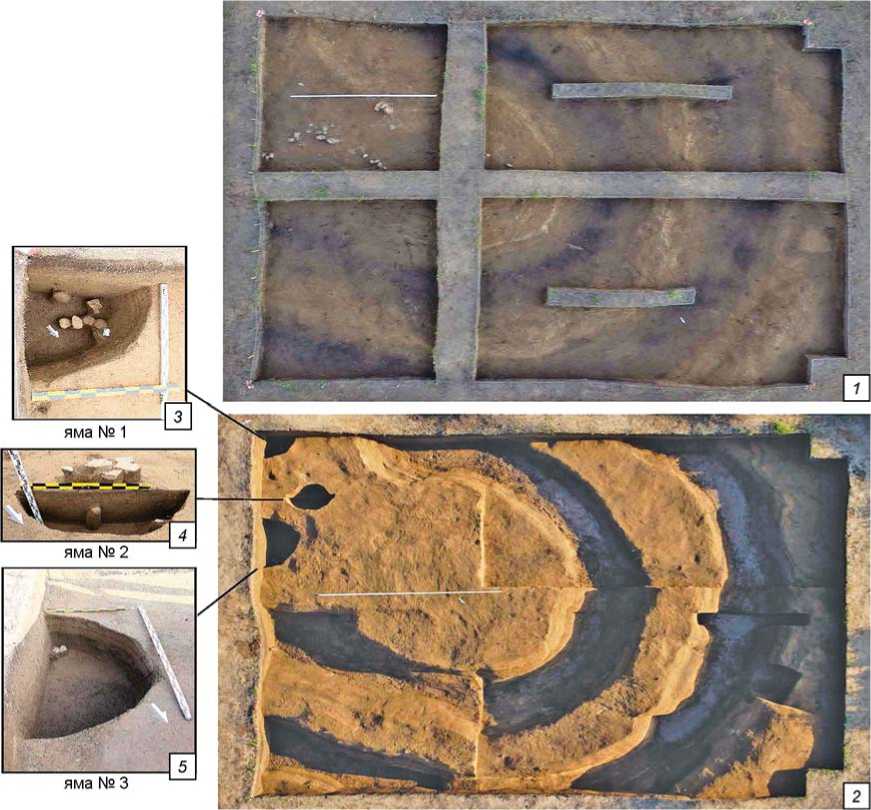

Рис. 4. «Сергеевка, городище-4». Фото раскопа на городище 2 с северо-востока.

1 – третий условный горизонт; 2 – дно раскопа; 3 – яма № 1; 4 – яма № 2; 5 – яма № 3.

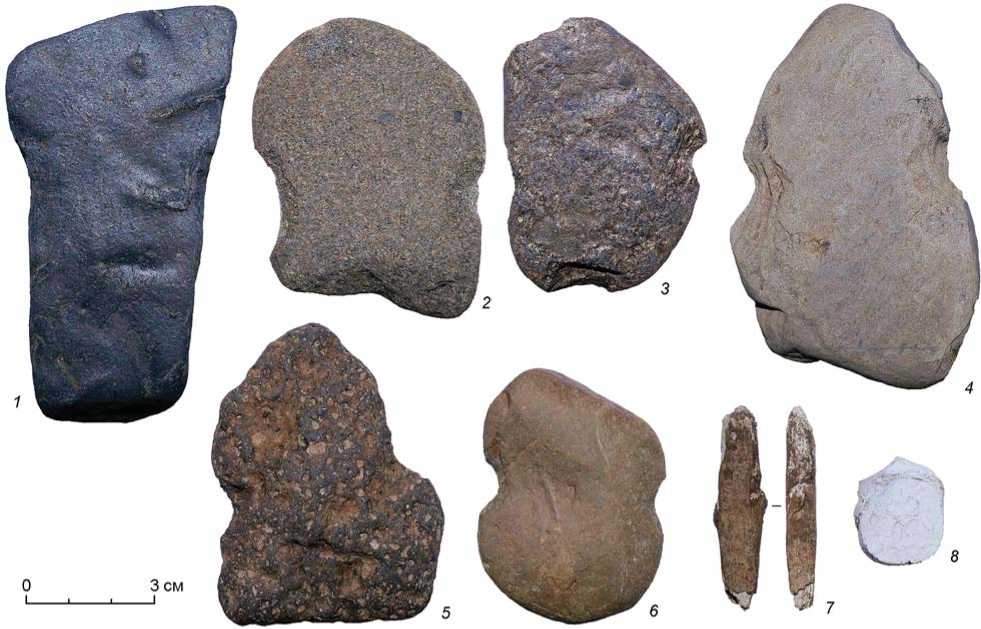

Рис. 5 . «Сергеевка, городище-4», артефакты с городища 2.

1–6 – каменные грузила; 7 – фрагмент костяного наконечника стрелы; 8 – обожженное халцедоновое изделие.

Камни скальной породы среднего размера были выявлены в третьем условном горизонте (выборка раскопа производилась условными горизонтами толщиной до 10 см). Они располагались в виде выкладки условной прямой линией от угловой башни к центральной части городища, с поворотом практически под прямым углом на границе башенного выступа (рис. 4, 1 ). Под камнями зафиксированы контуры трех округлых ям, две из которых уходили в стенку раскопа (рис. 4, 2 ). Заполнение ям мешанное с включением частиц прокаленного грунта и редких мелких углей. В яме № 1 на дне лежали крупные гальки и камни (рис. 4, 3 ).

Предметный комплекс артефактов, полученный в ходе археологических раскопок незначителен. Он представлен шестью каменными грузилами, изготовленными на плоских гальках путем оббивки края с двух противолежащих сторон (рис. 5, 1–6) , одного фрагмента костяного наконечника стрелы (рис. 5, 7 ), обожженного халцедонового изделия в виде округлой бляшки (рис. 5, 8 ) и обломков костей животных, в том числе нижней челюсти свиньи. Артефакты располагались неравномерно, преимущественно во рву № 2 (грузила, каменная бляшка, кости), в пределах угловой башни и внутренней части городища (грузила, наконечник стрелы).

Заключение

Таким образом, раскопанный участок памятника позволяет реконструировать способ возведения городища на поверхности. Выбрав подходящую площадку для постройки описываемой конструкции, строители выполнили предварительный абрис будущей постройки и по нему произвели копку рва № 1. Выброс грунта осуществлялся по сторонам, формируя обваловку центральной части, выступающие угловые башни и обрамляющий вал № 1. Ввиду производства земляных работ только по контуру, кромка внутренней части и угловые башни имеют возвышение по отношению к внутренней части городища. Грунт из рва № 2 шел на увеличение высоты валов № 1 и 2.

Дата возведения данного городища даурского типа, как, видимо, и всех о стальных таких конструкций, пока определяется относительно на основании стратиграфических наблюдений как на самом объекте (рис. 3), так и на террасе, где он расположен. К моменту, когда началось строительство городища, прекратились частые мощные наводнения, после которых едва успевал сформироваться тонкий почвенный слой, и закончилось интенсивное формирование террасы. Такой период наступил примерно в XIV в. и продолжался до XIX в., что было связано с периодом похолодания (т.н. Малый ледниковый период). В разрезах валов и башни нет явных следов новых сильных наводнений, которые бы затапливали городище полностью, как это произошло в июне – июле 2021 г., когда оба городища исследуемого памятника полностью ушли под воду.

Тем не менее, и во время возведения городищ даурского типа, уровень грунтовых вод в поймах и на надпойменных террасах Амура и Зеи, видимо, был достаточно высок, особенно при повышенном уровне воды в водоемах и водотоках. Так, для 1680х гг. имеются археологические данные об уровне грунтовых вод и водоносных слоев, исходя из глубины колодца на Албазинском городище, составлявшей 1,8 м [Сухих, 1980, с. 7]. При зачистке рвов до их изначального состояния на втором городище памятника «Сергеевка, городище-4» грунтовые воды заполнили их на 30–40 см. Не исключено, что для строителей наполнение свежевырытых рвов грунтовыми водами являлось важным обстоятельством, поэтому все городища даурского типа, как было отмечено выше, строились недалеко от водоемов.

Таким образом, скудность коллекции артефактов на городищах даурского типа, которая и ранее была отмечена исследователями, по-прежнему остается необъяснимой [Болотин и др., 1998]. Каково функциональное назначение подобных памятников на данном этапе исследования выяснить не удалось, что требует продолжения его раскопок.

Список литературы Первые результаты раскопок городища даурского типа в Западном Приамурье

- Волков Д.П. Проблема интерпретации городищ даурского типа в Западном Приамурье // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре. - Самара: СГСПУ, 2020. - Т. II. - С. 329-330.

- Болотин Д.П., Нестеров С.П., Сапунов Б.С., Зайцев Н.Н., Сапунов И.Б. Результаты исследований городища и могильника у с. Прядчино Амурской области // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - Т. IV.- С. 201-206.

- Новиков-Даурский Г.С. Приамурье в древности // Записки Амурского областного музея краеведения и общества краеведения. - Благовещенск: Амурское кн. изд-во, 1953. - Т. 2. - С. 3-25.

- Новиков-Даурский Г.С. Материалы к археологической карте Амурской области // Записки Амурского областного музея краеведения и общества краеведения. - Благовещенск: Амурское кн. изд-во, 1955. - Т. 3. -С. 10-45.

- Новиков-Даурский Г.С. Новое о городищах "Даурского типа" // Записки Амурского областного музея краеведения и общества краеведения. - Благовещенск: Амурское кн. изд-во, 1961а. - Т. 5. - С. 102-107.

- Новиков-Даурский Г.С. Историко-археологические очерки, статьи, воспоминания. - Благовещенск: Амурское кн. изд-во, 1961б. - 190 с.

- Сухих В. В. Хозяйственное освоение Приамурья русскими в XVII веке (по материалам раскопок Абазинской крепости): автореф. дис.. канд. истор. наук. - Новосибирск, 1980. - 15 с.