Первые результаты технико-технологического анализа керамики городища Тимирязево III кулайской культурно-исторической общности

Автор: Степанова Н.Ф., Рыбаков Д.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению материалов городища Тимирязево III (Томское Приобье), относящегося к финальному этапу кулайской культурно-исторической общности (III-IVвв. н.э.). Исследования памятника продолжаются несколько лет, получен керамический комплекс, включающий 267 сосудов. Проведен технико-технологический анализ 37 фрагментов от разных сосудов. Выявлены культурные традиции в выборе исходного сырья и подготовке формовочных масс. Установлено, что 57 % сосудов изготовлено из ожелезненного сырья (из слабоожелезненного - 43 %, среднеожелезненного - 14 %) и 43 % из неожелезненного. Основные различия между керамикой разных групп связаны с исходным сырьем. По составу формовочных масс выделяются два сосуда, рецепты изготовления которых включали дресву и шамот. При изготовлении остальных сосудов добавлялась дресва. Полученные данные близки результатам изучения керамики с поселенческого комплекса Рюзаково, что служит основанием для предположения о преемственности керамических традиций в рамках локального томского варианта кулайской культурно-исторической общности.

Кулайская культурно-историческая общность, томское приобье, керамика, исходное сырье, формовочные массы, культурные традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14522406

IDR: 14522406 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Первые результаты технико-технологического анализа керамики городища Тимирязево III кулайской культурно-исторической общности

В западносибирской археологии раннего железного века проблема кулайской культуры и кулай-ской культурно-исторической общности является одной из наиболее актуальных и дискуссионных, в частности, существует несколько точек зрения, связанных с процессом ее формирования, во мно- гом остается неясным характер взаимодействия ку-лайцев с местным населением регионов, охваченных миграционными процессами в ранний период. Для изучения этих проблем актуальны результаты исследования керамики. В данной работе представлены первые итоги изучения одного из керамических комплексов финального этапа существования кулайской культурно-исторической общности (III–IV вв. н.э.) с городища Тимирязево III, проведенного в рамках историко-культурного подхода по методике А.А. Бобринского [1978, 1999].

Городище Тимирязево III находится в Томском Приобье, топографически привязано к краю второй левобережной террасы р. Томи, возвышающейся над поймой на 16–18 м. Большая часть территории покрыта сосновым бором. Городище расположено на северной окраине пос. Тимирязево. Оно выявлено В.И. Матющенко в ходе разведочных работ 1954 г. В 1973 г. Л.М. Плетневой была проведена глазомерная съемка памятника . Согласно плану 1973 г. городище первоначально было однокамерным. Укрепление состояло из рва неправильной многогранной формы. На внутренней площадке располагалось 17 западин размером 5 × 5–7 × 8 м. Следы еще четырех, частично разрушенных, западин были зафиксированы по склону террасы. Позднее системой из трех рвов и двух валов к городищу был прирезан участок длиной ок. 85 м. Новая линия укреплений охватывала старую лишь частично. На территории прирезанной второй площадки располагалось 16 западин размером 6–7 × 12–13 м.

Л.М. Плетневой на городище был заложен раскоп площадью 363 м2, в результате было исследовано четыре жилищных западины. Мощность заполнения котлованов составила 0,3–1,2 м, а в межжилищном пространстве 0,6–0,9 м. По материалам раскопок городище было отнесено к кулай-ской культуре и датировано IV–V вв. н.э. [Беликова, Плетнева, 1983, с. 98].

В 2009 г. Д.Ю. Рыбаковым были проведены раскопки на внутренней площадке памятника, которые включали часть межжилищного пространства и визуально фиксируемую западину № 19. В 2013 г. в результате раскопок исследована часть внутренней площадки, а также участок системы фортификации в западной части памятника. Всего исследовано 188 м2 культурного слоя памятника. По материалам раскопок получен керамический комплекс, который включает венчики от 267 сосудов. Ранее одним из авторов был проведен подробный статистический анализ морфологии и орнаментики керамического комплекса городища Тимирязево III [Рыбаков, 2016]. Учитывая, что вся керамика Томского Приобья конца IV в. до н.э. – IV в. н.э. обнаруживает общие орнаментальные черты, дифферен- цированные локальными особенностями каждого конкретного памятника, было выделено 7 групп керамики. Керамический комплекс городища Тими-рязево III включает 5 из них, но одна группа (№ 6), состоящая из керамики без орнамента, крайне малочисленна (0,7 % от общего количества).

Известно, что наиболее информативным культурно-хронологическим источником для большинства западносибирских памятников является керамика. Однако, как правило, при ее изучении исследователи обращают основное внимание на внешние признаки – морфологию и орнамент. Технико-технологические исследования керамики раннего железного века с территории Томского Приобья пока проведены только для одного памятника [Рыбаков, Степанова, 2013]. В данной статье представлены результаты технико-технологического анализа другого керамического комплекса – с городища Тимирязево III, характеризующего финальный этап кулайской культурно-исторической общности.

Основная задача исследования керамики с городища Тимирязево III сводилась к выявлению специфики культурных традиций на следующих ступенях производственного процесса: отбор исходного сырья, подготовка формовочных масс. В рамках поставленной задачи рассматривались вопросы выделения культурных традиций в навыках отбора исходного сырья и подготовки формовочных масс; выявление местных и неместных традиций по этим направлениям и признаки их смешения. С помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 изучались свежие изломы и поверхности образцов. При изучении исходного сырья устанавливалась степень ожелезненности глин, характер содержащихся в них грубых примесей, случаи использования одной или двух глин. Для определения степени ожелезненности глин фрагменты сосудов дополнительно были нагреты в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850° С.

Проведен технико-технологический анализ 37 образцов из четырех групп.

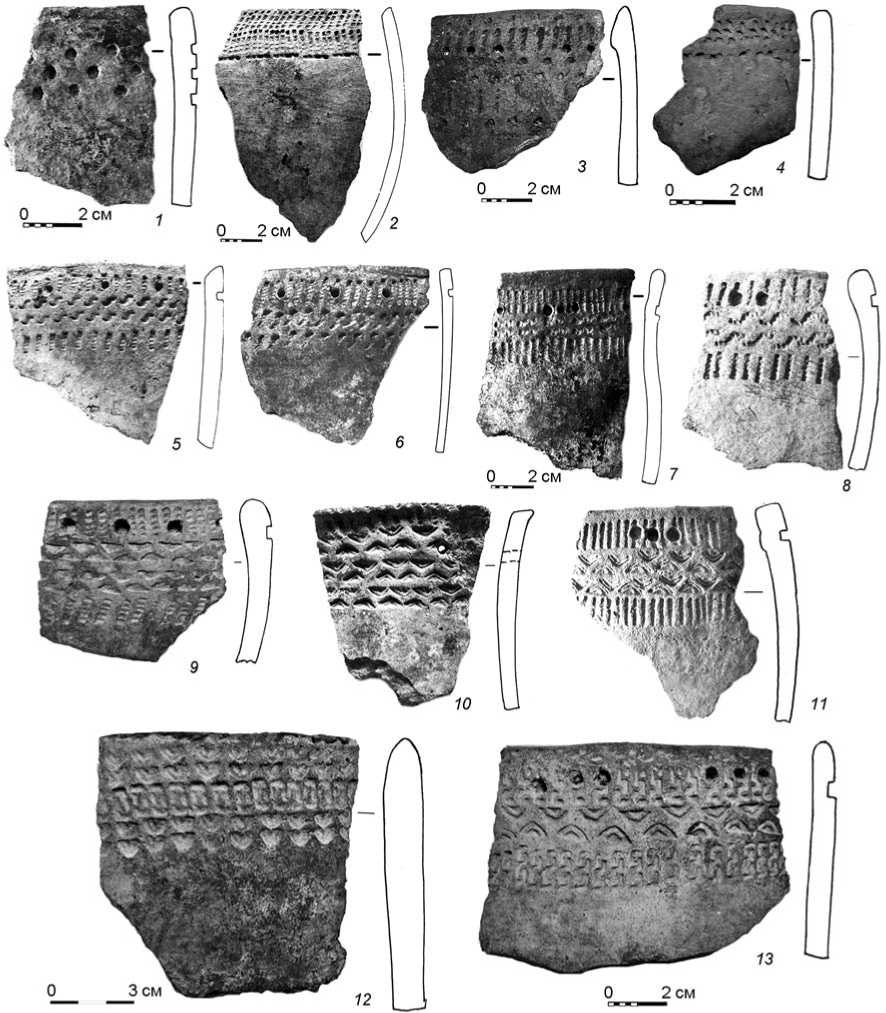

К группе 1 (см. рисунок , 1–3 ) относятся 7 фрагментов керамики, большая часть которых изготовлена из слабоожелезненной глины (71,5 %), меньшая – из неожелезненной (28,5 %). Зафиксировано два рецепта: глина + дресва + органика (86 %) и глина + дресва + шамот + органика (14 %). Необходимо особо подчеркнуть, что в слабоожелезненное сырье добавлен ожелезненный шамот с дресвой. Основной рецепт первый. Различия сводятся к размерности и концентрации дресвы. В целом концентрация дресвы колеблется от 1 : 3–4 до 1 : 5. Выделяется один сосуд, в котором зафиксирована только мелкая дресва (до 1 мм) в концентрации 1 : 5.

Керамика с городища Тимирязево III.

1–3 – группа 1; 4 – группа 3; 5–8 – группа 4; 9–13 – группа 7.

К группе 3 (см. рисунок , 4 ) относится 1 сосуд, изготовленный из ожелезненной глины, в которую добавлены дресва и органика.

Группа 4 (см. рисунок , 5–8 ) представлена 9 образцами. Сосуды этой группы изготовлены из неожелезненной (67 %) и слабоожелезненной глины (33 %). Зафиксирован один рецепт: глина + дресва + органика. Различия сводятся к размерности и концентрации частиц (концентрация колеблется от 1 : 4 до 1 : 5). Выделяются 2 сосуда, где размерность частиц не превышает 1 мм, а в остальных случаях размер их колеблется от 1 до 2–3 мм.

Группа 7 (см. рисунок , 9–13 ) включает 20 образцов, которые по ожелезненности исходного сырья могут быть разделены на три группы: 1) из неоже-лезненной глины (39 % сосудов); 2) слабоожелез-ненной (39 % сосудов); 3) среднеожелезненной (22 %). Для каждой группы зафиксировано несколько источников получения сырья. Зафиксировано два рецепта: глина + дресва + органика (95 %) и глина ожелезненная + глина неожелезненная + дресва + шамот (5 %). Шамот из неожелезненного сырья. Как и в предыдущих группах, зафиксированы различия по размерности и концентрации частиц

(концентрация от 1 : 3 до 1 : 5). Выявлено 3 сосуда (15 %) с дресвой размерами до 1 мм.

В целом на памятнике 57 % сосудов изготовлены из ожелезненого сырья (из слабоожелез-ненного – 43 %, среднеожелезненного – 14 %) и 43 % – из неожелезненного. Необычным для городища оказалось среднеожелезненное сырье. Сравнивая результаты исследований керамики по группам между собой, необходимо отметить различие традиций в выборе исходного сырья: в четвертой преобладает неожелезненное (67 %), в первой – слабоожелезненное (71,5 %), в седьмой – ожелез-ненное (61 %), которое подразделяется на слабо- и среднеожелезненное. В третьей группе один сосуд из среднеожелезненного сырья.

По составу формовочных масс между группами нет заметных различий. В целом выделяются всего 2 сосуда со смешанными рецептами (по одному из первой и седьмой групп), которые отражают смешение культурных традиций, связанные со смешением населения через брачные контакты. Учитывая, что всего в 5,5 % сосудов выявлен шамот, можно считать, что традиция его использования неместная для городища Тимирязево III.

Проведен сравнительный анализ полученных результатов исследования керамики городища Ти-мирязево III и поселенческого комплекса Рюзаково (Духовое). Выявлены некоторые различия. В первой группе керамики с памятника Тимирязево III часть сосудов изготовлены из слабоожелезненных глин, а на Рюзаково только из неожелезненных. Отмечаются различия и по составу естественных примесей, что свидетельствует о разных источниках получения сырья. В четвертой группе одинаково преобладают неожелезненные глины, но из оже-лезненных на Тимирязево, в отличие от Рюзако-во, зафиксированы только слабоожелезненные. Для обоих памятников из минеральных примесей характерно добавление дресвы.

Подводя итог, необходимо отметить преимущественное использование неожелезненного и сла-боожелезнного сырья, а также наличие устойчивой традиции применения в качестве минеральных примесей дресвы. Смешение традиций отмечается, но незначительное. Полученные результаты изучения керамики с городища Тимирязево III в целом близки данным с Рюзаково и, видимо, отражают преемственность культурных традиций в рамках локального томского варианта кулайской культурно-исторической общности. В связи с тем, что исследование керамических коллекций из Томского Приобья только начато, сложно сказать, является ли использование неожелезненного и слабоожелезненного сырья особенностью для кулайской керамики или же это связано с местными особенностями глин. Исследования на сопредельных территориях, в частности на Алтае, показывают, что использовалось, в основном, средне-ожелезненное сырье [Степанова, 2015]. В связи с этим дальнейшие исследования керамики очень перспективны и могутиметь значение для изучения взаимодействия населения в рассматриваемую эпоху.

Список литературы Первые результаты технико-технологического анализа керамики городища Тимирязево III кулайской культурно-исторической общности

- Беликова О.Б., Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья в V-VIII вв. н.э. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983. -244 с.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. -М.: Наука, 1978. -272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). -Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. -Разд. 1. -С. 5-109.

- Рыбаков Д.Ю. Статистический анализ керамического комплекса городища Тимирязево III и его культурно-хронологический контекст//Вестн. Том. гос. ун-та. История. -2016. № 4 (42). -С. 157-161.

- Рыбаков Д.Ю., Степанова Н.Ф. Результаты технико-технологического анализа кулайской керамики поселенческого комплекса Рюзаково (Духовое)//Вестн. Том. гос. ун-та. История. -2013. -№ 2 (22). -С. 86-90.

- Степанова Н.Ф. Культурные традиции в выборе исходного сырья и минеральных примесей при изготовлении керамики по материалам горных, предгорных, степных и лесостепных районов Алтая//Самар. науч. вестн. -2015. -№ 4 (13). -С. 90-95.