Первые шаги по созданию национальной географо-информационной системы "Археологические памятники России"

Автор: Макаров Н.А., Зеленцова О.В., Коробов Д.С., Черников А.П., Ворошилов А.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются принципы создания единственной в своем роде автоматизированной системы обработки информации (АСОИ) «Терек», являющейся основой для географо-информационной системы национального масштаба «Археологические памятники России». Разработанная в Институте археологии РАН система описания археологических объектов базируется на информации о полевых исследованиях из отчетов, поступающих в научно-отраслевой архив института. В настоящее время ведется работа по созданию и заполнению АСОИ «Терек» данными, включенными в отчеты 2009-2012 гг. На сегодняшний день система содержит краткое описание ок. 20 тыс. памятников и мест археологических обследований с достоверно зафиксированным отсутствием археологических материалов. Современные возможности использования картографических систем открытого доступа позволяют совершать автоматическое картографирование содержащихся в системе объектов при помощи общедоступных Интернет-геосерверов (GoogleMaps, Яндекс.Карты, SAS. Planeta). В статье приводятся примеры подобного картографирования.

Охрана археологического наследия, географо-информационные системы, базы данных, археологические памятники, архивные материалы, отчеты о полевых исследованиях

Короткий адрес: https://sciup.org/145145735

IDR: 145145735 | УДК: 902.26 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.085-093

Текст научной статьи Первые шаги по созданию национальной географо-информационной системы "Археологические памятники России"

*Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда № 14-1803755.

В современных условиях состояния археологии в Российской Федерации на передний план выходят задачи полного учета объектов археологического наследия страны. На настоящий момент поставлено на государственный учет и включено в реестр ок. 133 тыс. таких объектов. При этом наблюдается суще ственная неравномерность по степени археологической изученности разных регионов [Макаров, Беляев, Энговатова, 2015, с. 6–7]. Кроме того, совершенно очевидно, что реальное число памятников значительно больше фигурирующих в реестре. Возникает необходимость выявления современных тенденций в изучении археологических объектов в разных регионах и разработки стратегии их планомерного учета и мониторинга. С этой целью в Институте археологии (ИА) РАН была начата работа по созданию географоинформационной системы (ГИС) «Археологические памятники России», призванной стать первой подобной системой учета объектов археологического наследия национального масштаба.

Следует отметить, что применение географо-информационных систем в археологии насчитывает уже более 30 лет. За это время сложилось несколько направлений, среди которых можно назвать охрану археологического наследия и предиктивное моделирование; моделирование исторической ситуации на основе археологических источников; мультидисци-плинарные исследования в рамках ландшафтной археологии [Афанасьев, Савенко, Коробов, 2004, с. 51–60; Коробов, 2011, с. 16–19]. Работы по созданию национальной ГИС, проводимые коллективом археологов ИА РАН и специалистов в области компьютерного программирования ООО «Тензор-Телеком» в рамках первого из перечисленных направлений, имеют свою предысторию, восходящую к попыткам учета археологиче ского наследия Российской империи, которые предпринимались Императорской археологической комиссией совместно с губернскими статистическими комитетами в 1862 г. [Императорская археологическая комиссия..., 2009, с. 80–82], а также работам по составлению свода археологических памятников, начатым в Институте археологии АН СССР в 1970–1980-х гг. и продолженным в 1990–2000-х гг. в форме выпусков многотомного издания «Археологическая карта России» [Макаров и др., 2015, с. 8].

Помимо традиционного накопления информации по учету объектов археологического наследия, разрабатывались различные системы их описания в виде компьютерных баз данных. Так, к числу первых подобных попыток, осуществлявшихся в ИА РАН, отно сится база данных «GRAVE», разработанная Б.Е. Янишевским и Д.И. Киселевым для учета археологических объектов Московской области [1996]. Безусловно, ценным опытом по созданию универсальной системы описания памятников в сочетании с автоматизированным компьютерным картографированием следует признать созданную в Институте истории материальной культуры РАН Ст.А. Васильевым археологическую информационную систему (АИС) «Археограф» [2005, 2006].

Параллельно шла многолетняя работа по созданию региональных ГИС для учета и мониторинга объектов археологического наследия некоторых субъектов Российской Федерации (например, Республики Калмыкия и Удмуртия, Ставропольский край [Беглецова, Князева, Телегина, 2005; Белинский, 2008; Очир-Горяева, Дюмкеева, 2008]), а также пользовательских ГИС отдельных территорий с целью научного изучения древностей разных эпох и культур (памятники палеолита Северной Азии, древности I тыс. н.э. Кисловодской котловины, средневековые памятники Суздальского Ополья, античные крепости Таманского полуострова, памятники Маргиа-ны и т.д. [Деревянко и др., 2003; Афанасьев, Савенко, Коробов, 2004, с. 60–62; Макаров, Шполянский, Леонтьев, 2005; Макаров, Федорина, Шполянский, 2013; Требелева, 2005; Кошеленко, Гаибов, Требе-лева, 2007]).

Рассматриваемая в данной статье автоматизированная система обработки информации (АСОИ) «Терек», с одной стороны, базируется на предшествующих разработках в области описания и картографирования объектов археологического наследия, а с другой – имеет ряд специфических черт, поскольку она изначально ориентирована на сбор и интеграцию данных о памятниках в национальном масштабе. Основным источником сведений, обеспечивающим глобальность территориального охвата, служат отчеты о полевых исследованиях, поступающие в научноотраслевой архив ИА РАН из всех регионов страны. С этой точки зрения «Терек» является закономерным развитием существующей информационной системы «Листопад», разработанной с целью учета документооборота по Открытым листам и археологическим отчетам, поступающим в отдел полевых исследований и далее в научно-отраслевой архив ИА РАН [Меснян-кина и др., 2012], и в перспективе будет с ней объединена.

В настоящий момент архивный фонд ИА РАН насчитывает ок. 28 600 единиц хранения. Чуть более половины из них (14 400) приходятся на последние 23 года, прошедшие с момента распада СССР в 1991 г., тогда как в предшествующие 47 лет – с 1945 по 1991 г. – было получено ок. 14 100 отчетов. Исходя из этого, представляется целесообразным начать процесс создания ГИС «Археологические памятники России» с обращения к полевой документации последних лет. В рамках настоящего проекта вносятся сведения о памятниках, содержащиеся в отчетах

2009–2012 гг. Они составят первичное «ядро» всего массива данных, которое будет впоследствии наращиваться за счет информации из отчетов предшествующего периода. Преимущество первоначального использования отчетной документации последнего десятилетия заключается также в том, что она уже содержит точные координаты памятников, зафиксированные с помощью систем глобального спутникового позиционирования (GPS). С одной стороны, обращение к этим материалам позволит избежать серьезных ошибок при определении местоположения археологических объектов по крайней мере на первых этапах внесения сведений в информационную систему. Как показывает опыт сбора и систематизации данных для Археологической карты России и свода памятников, подобные ошибки практически неизбежны при использовании полевой документации 1940–1970-х гг., в которой географическое положение многих объектов обозначено неточно, а их планы схематичны. С другой стороны, такой подход позволит получить представление об общем количестве и пространственном распределении памятников, исследовавшихся в последние годы на всей территории России, что даст возможность проследить современные тенденции в полноте охвата археологическими исследованиями разных регионов страны и разработать стратегию дальнейшего систематического учета и мониторинга объектов археологического наследия Российской Федерации.

Одной из основных задач, решаемой на первом этапе создания информационной системы, является разработка качественного описания археологического памятника, которое должно быть достаточно полным для первичного ознакомления с культурно-хронологической и территориальной принадлежностью объекта, а также формализованным и стандартизированным для соответствия требованиям программного обеспечения, быстроты наполнения информационной системы данными, сведения к минимуму ошибок операторов.

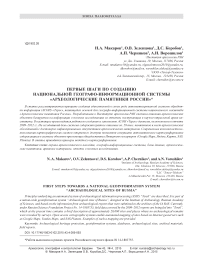

Система описания археологического памятника в АСОИ «Терек» (рис. 1) содержит следующие поля:

-

1) название объекта археологического наследия. Дается указанное в отчете. При наличии нескольких названий устаревшие приводятся в скобках;

-

2) тип археологического объекта. Указывается в соответствии с принятой в археологии классификацией памятников (курганные могильники, грунтовые могильники, городища, поселения, стоянки, дольмены и т.д.). Данный список может пополняться неучтенными типами археологических объектов, характерными для отдельных регионов РФ;

-

3) двухуровневую хронологическую атрибуцию. Включает самое общее отнесение памятника к исторической эпохе (палеолит, мезолит, неолит, энеолит, бронзовый век, железный век, Средневековье, Новое время) и узкую датировку, которая указана исследователем в отчете. При наличии многослойного памятни-

Рис. 1. Окно АСОИ «Терек» с запросом по археологическим памятникам Краснодарского края.

ка, относящегося к разным хронологическим периодам, в базу вносятся через запятую все даты;

-

4) культурную принадлежность. Выбирается из списка-справочника культур в соответствии с атрибутивными данными исследователя, содержащимися в научном отчете. При наличии данных о принадлежности памятника к разным культурам в базу вносятся через запятую все определения;

-

5) административную принадлежность. Адрес памятника содержит информацию о субъекте Российской Федерации, административном районе, населенном пункте или привязке к ближайшему населенному пункту с указанием расстояния в метрах и азимута в градусах в текстовом значении;

-

6) принадлежность к речному/морскому бассейну и особенности микрорельефа. Включает наименование реки, а также расположение памятника в рельефе (пойма, I–IV террасы и пр.);

-

7) географические координаты. Даются в формате координат, зафиксированных с помощью GPS, в системе координат WGS-84 (градусы, минуты, секунды или десятичные градусы), а также в виде информации о геодезических XY-координатах границ памятника, поворотных точек и их номерах при наличии оцифрованных геодезических планов объекта;

-

8) сведения об исследовании памятника, которые носят справочный характер и имеют важное значение как ссылка на источник информации. Указываются данные используемого отчета: ФИО автора, год исследования, наименование отчета, тип исследования (разведка, разведка с шурфовкой, раскопки), исследованная площадь, предыдущие авторы и характер исследования памятника.

В состав АСОИ «Терек» входят пять подсистем: 1) информационная, 2) контроля действий пользователей, 3) административная, 4) поиска, 5) документальных форм. Способ построения подсистем предполагает распределенный характер их набора функций. Например, элементы поисковой подсистемы присутствуют во всех других.

При помощи информационной подсистемы осуществляется ввод, коррекция и удаление информации в соответствии с ролями пользователей. Реализуются различные степени доступа, которые обусловлены разными компетенциями и потребностями пользователей. В базе ведется электронная картотека исследователей, осуществляющих археологическую деятельность. Реализован режим обучения сотрудников навыкам работы с АСОИ.

В административной подсистеме выполняются операции по регистрации пользователей, разграничению их доступа к информации в соответствии с функциональными ролями, ведению различных справочников и по персональной настройке пользовательского интерфейса. Клиентская часть АСОИ ре- ализована в виде приложения Windows с многооконным пользовательским интерфейсом, использованием программных компонент от компании Infragistics. Во всех основных экранных формах системы применяется единый подход к представлению данных о главных и связанных с ними информационных объектах (рис. 1). Система фильтров позволяет создавать многократно используемые индивидуальные запросы, в которых пользователь может установить критерии отбора по любому полю любого уровня иерархической таблицы.

Для автоматизации ввода данных система оснащена расширяемым перечнем применяемых справочников. Например, ок. 40 справочников содержат типовую информацию. К таковой, в частности, относятся виды форматов данных, ролевые функции, наименование форм, типы адресной информации и т.п. Это позволяет обеспечить контроль и достоверность данных, повысить производительность труда.

Еще одной принципиальной особенностью созданной базы является введение в нее сведений не только о памятниках, но и обо всех фактах археологических вскрытий, которые зафиксированы в отчетах и имеют GPS-привязки. Эта информация позволит в дальнейшем оперировать большим массивом данных, отражающим степень археологической изученности России, и выделять участки, где памятники отсутствуют. Подобный подход поможет в будущем решать задачи прогностического (предиктивного) моделирования, выявлять закономерности в системе заселения определенных территорий, а также осуще ствлять мониторинг и управление объектами археологического наследия в случае проведения строительных работ, необходимым этапом которых является учет данных о наличии или отсутствии памятников в зоне потенциального строительства. Учет информации об отсутствии объектов археологического наследия, достоверно полученной в ходе археологических разведок с шурфовкой, позволит решать подобные задачи в границах всей Российской Федерации.

Таким образом, созданная в 2014 г. АСОИ «Терек» стала интенсивно наполняться данными об объектах археологического наследия РФ. В результате этой работы в географо-информационную систему «Археологические памятники России» за период с 07.07.2014 по 11.06.2015 г. внесена информация о памятниках, содержащаяся в 6 419 отчетах, из которых 1 658 относятся к 2009 г., 1 428 – к 2010, 1 655 – к 2011 и 1 678 – к 2012 г. Общее количество записей на 11.06.2015 г. достигает 19 722, при этом учтены сведения о 12 249 памятниках (из них 8 928 имеют географические координаты). Около 7 500 записей представляют собой информацию о достоверно отсутствующих следах археологических объектов, полученную в результате обследования местности с шурфовкой, в подавляю- щем большинстве случаев с указанием географических координат, зафиксированных с помощью приемников GPS.

Существенным отличием разрабатываемой системы от имеющихся аналогов является возможность автоматического нанесения археологических объектов на электронные карты по содержащимся в АСОИ «Терек» сведениям о их географических координатах. При этом было решено использовать обще-до ступные Интернет-геосерверы, что существенно упрощает доступ к картографической информации и делает данный процесс независимым от до ступ-ности пользователю тех или иных видов геоинфор-мационных систем. Расширение сферы применения картографической информации, находящейся в свободном доступе в сети Интернет, является очевидной современной тенденцией, что продемонстрировано, например, в серии докладов на 42-й ежегодной Международной конференции «Применение компьютерных приложений и количественных методов в археологии» («Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology») в Париже в апреле 2014 г. [Bernard, Ertlen, Schwartz, 2014; Duplouy, Capozzoli, Zambon, 2014].

Таким образом, автоматизированный процесс картографирования осуществляется с помощью специально созданного в АСОИ «Терек» модуля, позволяющего сохранить сведения о совокупности археологических объектов согласно применяемым пользователем фильтрам в виде файла KML/KMZ и впоследствии нанести эти объекты в виде точечного слоя на картографическую основу, используя общедоступные геосерверы (например, Google.Maps, Яндекс. Карты или SAS.Planeta). Нами приводятся примеры подробных запросов и результаты их картографирования с использованием в качестве основы космических снимков (Яндекс и в последнем примере Google) в окне программы SAS.Planeta:

-

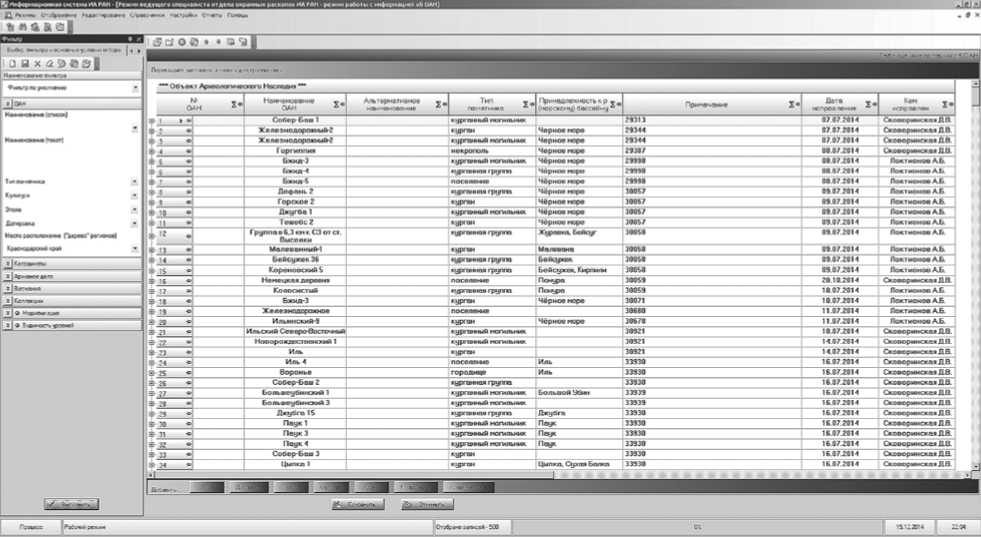

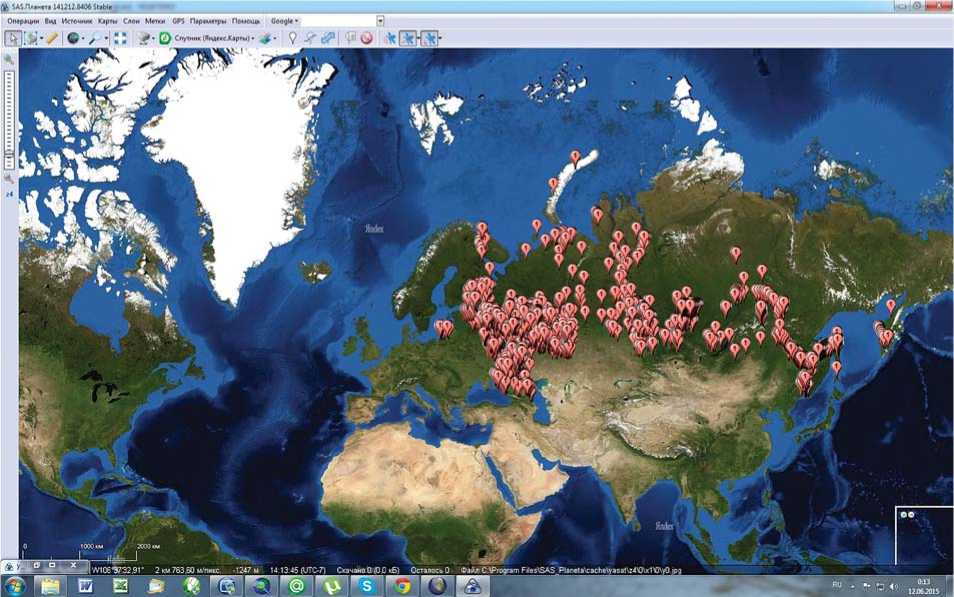

1) всех записей с географическими координатами, существующих на середину июня 2015 г. в АСОИ «Терек» (ок. 16 500) (рис. 2);

-

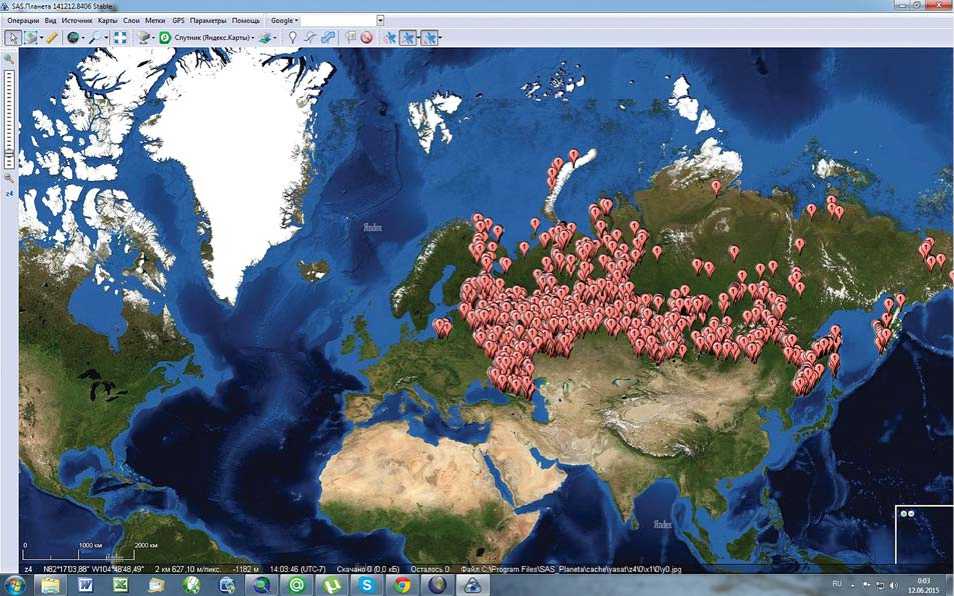

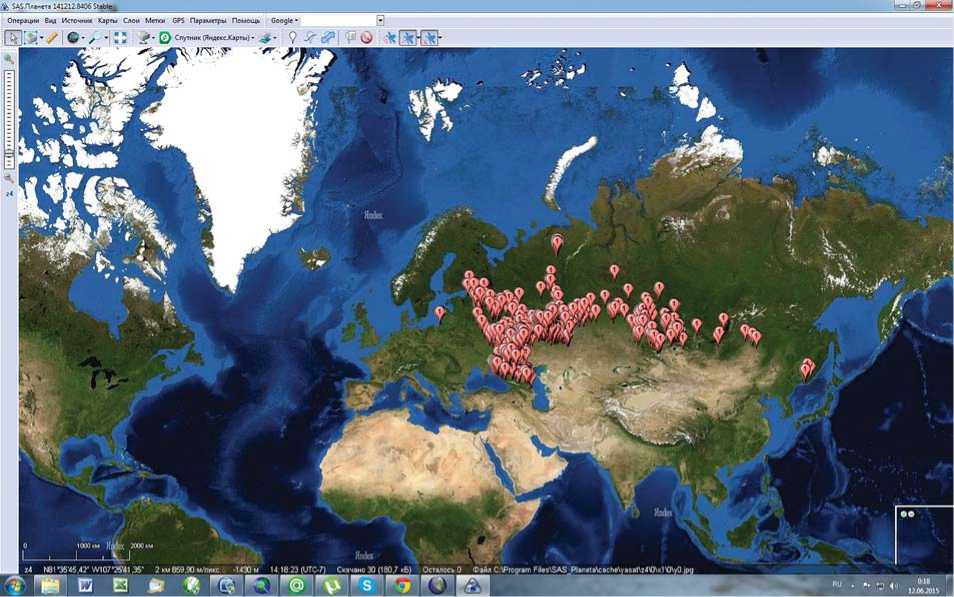

2) всех археологических памятников, фигурирующих в АСОИ «Терек» на середину июня 2015 г. (ок. 8 800) (рис. 3);

-

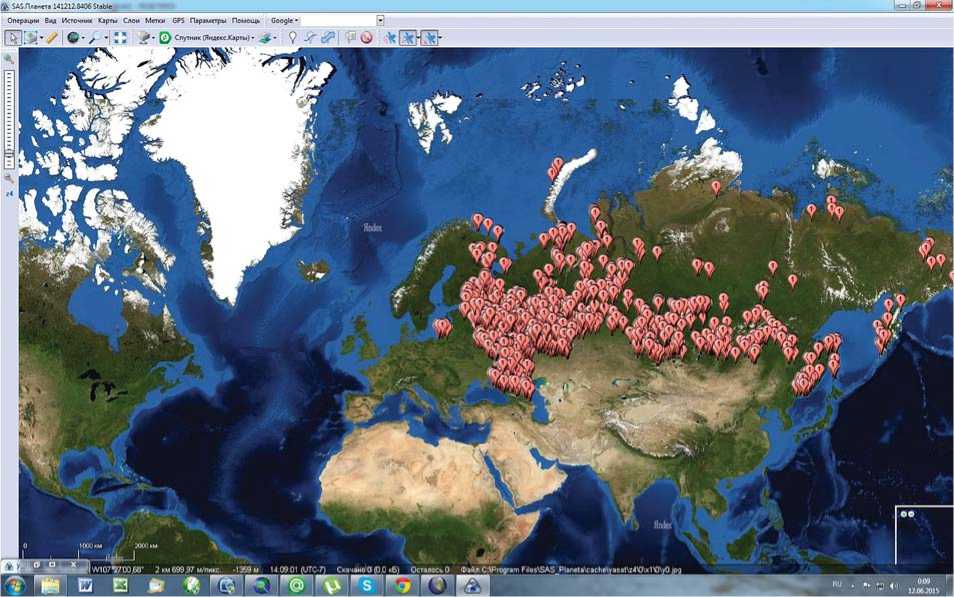

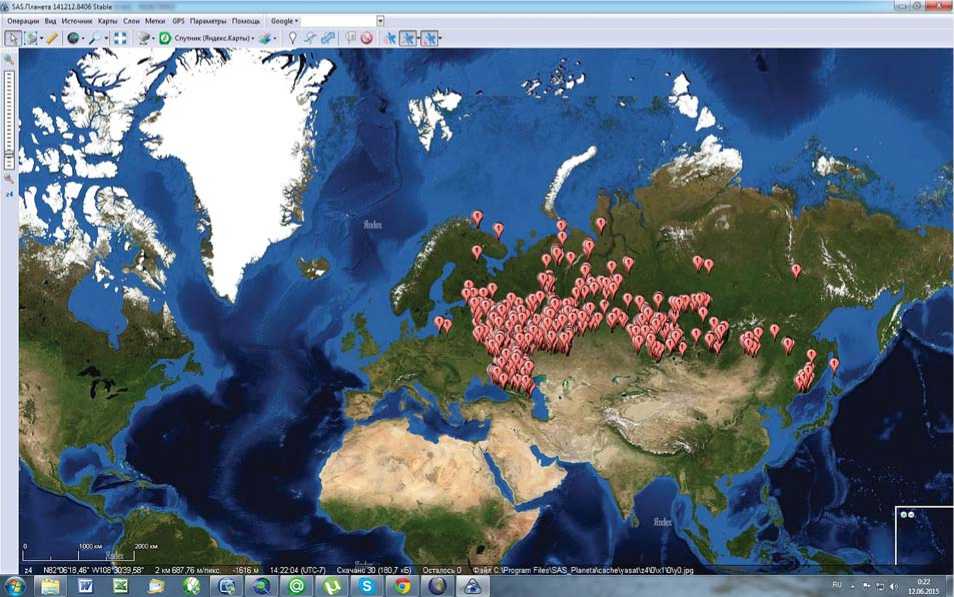

3) всех мест археологического обследования с достоверно отсутствующими следами памятников

(ок. 7 200) (рис. 4);

-

4) выборки памятников по типу – курганов и курганных могильников (ок. 3 400) (рис. 5);

-

5) выборки археологических объектов по культурам – памятников раннего железного века (ок. 1 200) (рис. 6);

-

6) выборки памятников, расположенных в определенном административном регионе, – объектов археологического наследия Краснодарского края

(ок. 470) (рис. 7).

Рис. 2. Пример картографирования запроса АСОИ «Терек» по всем записям с географическими координатами.

Рис. 3. Пример картографирования запроса АСОИ «Терек» по всем объектам археологического наследия.

Рис. 4. Пример картографирования запроса АСОИ «Терек» по всем местам археологического обследования с достоверно отсутствующими следами памятников.

Рис. 5. Пример картографирования запроса АСОИ «Терек» по всем курганам и курганным группам.

Рис. 6. Пример картографирования запроса АСОИ «Терек» по всем памятникам раннего железного века.

* SAMww UUUMlI

,--я—TH

Рис. 7. Пример картографирования запроса АСОИ «Терек» по всем археологическим объектам Краснодарского края.

Работа по наполнению содержанием географоинформационной системы национального масштаба «Археологические памятники России» в настоящее время активно продолжается. Уже сейчас введенная в АСОИ «Терек» информация позволяет получать и использовать точные данные об археологических объектах, локализовать места проведения земляных работ, в результате которых памятники не выявлены, что, в свою очередь, дает возможность оперативно создавать и использовать археологическую карту любого региона России, а также делать предварительные выводы о степени археологической изученности различных районов.

Таким образом, создаваемая в масштабах Российской Федерации географо-информационная система, аккумулирующая данные об археологических объектах, позволит в ближайшем будущем решать разнообразные задачи в области учета и сохранения археологического наследия России, даст необходимый массив информации для дальнейшего детального изучения системы расселения в разных регионах страны в широких хронологических рамках, а также станет основой для прогностического моделирования пространственного распространения памятников, являющегося обязательным условием для проведения новых полевых исследований на современном уровне. Ближайшие задачи, стоящие перед научным коллективом, – выявле- ние закономерностей в степени археологической изученности различных регионов Российской Федерации и разработка стратегии дальнейшего учета и мониторинга памятников в национальном масштабе.

Список литературы Первые шаги по созданию национальной географо-информационной системы "Археологические памятники России"

- Афанасьев Г.Е., Савенко С.Н., Коробов Д.С. Древности Кисловодской котловины. -М.: Науч. мир, 2004. -240 с.

- Беглецова С.В., Князева Л.Ф., Телегина М.В. Геоинформационная система памятников историко-культурного наследия Удмуртии//Археология и геоинформатика: . -М.: ИА РАН, 2005. -Выл. 2. -CD-ROM.

- Белинский А.Б. Применение методов дистанционного зондирования Земли при создании геоинформационной системы «Археологическое наследие Ставропольского края»//Тр. II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале. -М.: ИА РАН, 2008. -Т. III. -С. 260-261.

- Васильев Ст.А. АИС «Археограф»: система описания археологических памятников и вывода данных в ГИС//Археология и компьютерные технологии: представление и анализ археологических материалов. -Ижевск: УдмИИЯЛ УрО РАН, 2005.-С. 13-21.

- Васильев Ст.А. Проект «АИС Археограф»//Археология и геоинформатика: . -М.: ИА РАН, 2006. -Вып. 3. -CD-ROM.