Первые стационарные исследования с получением радиоуглеродных дат на острове Сучу (1972 год)

Автор: Окладников А.П., Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщенно представлены ранее не введенные в научный оборот материалы раскопок 1972 г. на о-ве Сучу - результаты первых стационарных исследований, в т.ч. радиоуглеродного датирования, на неолитическом поселении. Описана стратиграфия памятника, охарактеризованы жилища малышевской культуры (IV-III тыс. до н.э.), проведены морфотипологический и функциональный анализ каменного инвентаря, культурно-хронологический - керамики, глиняных предметов искусства и культа. Проанализированы найденные материалы других культур эпохи неолита и раннего металла. Дана оценка полученным источникам.

Приамурье, поселение сучу, неолит, малышевская, кондонская, вознесеновская культуры, финальнонеолитический комплекс, ранний железный век, жилища

Короткий адрес: https://sciup.org/145145719

IDR: 145145719 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.050-063

Текст научной статьи Первые стационарные исследования с получением радиоуглеродных дат на острове Сучу (1972 год)

Остров Сучу относится к числу ключевых памятников эпохи неолита в Приамурье и в целом на терри- тории российского Дальнего Востока. На острове длиной 1,2 и шириной 0,4 км, возвышающемся до 39 м над уровнем Амура, в 2,5 км к северо-западу от с. Мариинского Ульчского р-на Хабаровского края сохранились остатки почти всех известных в настоящее время в нижней части Амурского бассейна неолитических культур. Многочисленные следы проживания людей нового каменного века на протяжении нескольких тысяч лет хорошо видны на его заросшей лесом поверхности в виде чашевидных, порой весьма глубоких жилищных ям-западин. В древности жилища

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 3, 2015

занимали основную часть острова, концентрируясь в нескольких больших группах, которые представляли собой самостоятельные поселения на различных этапах неолитической эпохи [Медведев, 1995, рис. 1]. На острове в верхних слоях грунта имеются также остатки жизнедеятельности амурского населения раннего железного века, Средневековья, вплоть до этнографической современности.

В литературных источниках о-в Сучу впервые упоминается в середине XIX в. в связи с активной деятельностью русских первопроходцев в низовьях Амура. Интерес к острову с археологической точки зрения первым проявил знаменитый путешественник и писатель В.К. Арсеньев. Есть краткое сообщение, что в 1906 г. он проводил там раскопки [Тарасова, 1985, с. 116, сн. 4]. Однако конкретное место этих разысканий неизвестно, материалы не опубликованы.

В 1934 г. вблизи южного края центральной части Сучу А.М. Золотарев раскопал часть неолитического жилища, которое было полностью исследовано в 1935 г. экспедицией А.П. Окладникова [1978, с. 78]. В сущности, после той экспедиции, открывшей и исследовавшей десятки памятников, началось профессиональное и последовательное изучение амурской археологии. Уже после своих первых изысканий на нижнем Амуре А.П. Окладников предложил общую характеристику неолитической эпохи этого региона с определением ее своеобразия в сравнении с другими географическими ареалами азиатской части СССР, в частности с наиболее изученным в то время неолитом Прибайкалья. Для обоснования своих положений, в т.ч. связанных с проблемой хронологии нижнеамурского неолита, исследователь привлекал находки с о-ва Сучу [Окладников, 1941, с. 6, 12]. С созданием в 1953 г. Дальневосточной археологической экспедиции работы по изучению неолитических памятников региона стали регулярными. В начале второй половины прошлого века не было практически ни одного исследования по нижнеамурской проблеме, в котором не обсуждались бы материалы Сучу – топография, стратиграфия, жилища, каменный инвентарь, керамика (см., напр.: [Окладников, 1954, с. 239–245; 1964, с. 199–204, 207, 213; Окладников, Деревянко, 1973, с. 120, 139–140, 158]).

В 1968 г. А.П. Окладников вновь возглавил экспедицию на Амуре и с небольшой группой археологов прошел маршрутом почти по всей его нижней части. Целью было получение новой информации на уже известных памятниках, а также открытие и по возможности раскопки других объектов. Исследователь не скрывал, что хотел проверить и подкрепить дополнительными фактами опубликованные несколькими годами ранее положения, связанные с культурно-хронологической шкалой нижнеамурского неолита. Особое место в этих изысканиях отводилось о-ву Сучу, на котором в ходе раскопок на участке работ 1934 и 1935 гг.

была получена значительная коллекция изделий из камня и керамики. Ценность собранных в 1968 г. материалов определяется прежде всего тем, что на небольшой площади памятника на различной глубине зафиксированы материальные остатки трех амурских неолитических культур (малышевской, кондонской и вознесенов-ской). Кроме того, в залегавшем выше малышевских находок слое супеси впервые на острове выявлена не характерная для неолита Амура круглодонная шнуровая керамика, связанная с т.н. белькачинским комплексом, носителями которого являлись неолитические бродячие охотники и рыболовы, обитавшие на территории современных якутских таежных районов [Медведев, 2008, с. 40; Медведев, Филатова, 2012].

Полученные вещественные материалы и сделанные в ходе работ в 1968 г. наблюдения подвели А.П. Окладникова к твердому решению осуществить обширные стационарные исследования на о-ве Сучу. Раскопки начались в 1972 г.* и продолжались (с перерывами) до 2002 г., последние три года работы велись совместной Российско-Корейской археологической экспедицией [Деревянко, Медведев, 2002]. Раскопанная площадь острова-памятника составляет свыше 2 700 м2. Исследовано 16 жилищ полностью и 4 – частично, а также одно святилище в специально вырытом котловане. Общая коллекция находок превышает 92 тыс. артефактов.

К настоящему времени полностью введены в научный оборот материалы лишь около половины раскопанных жилищ и выборочно – еще нескольких. Практически вообще не опубликованы результаты изысканий 1972–1975, 1977 гг. В настоящей статье вводятся в научный оборот основные материалы раскопок 1972 г. (с морфотипологическим и функциональным анализом каменного инвентаря и культурно-хронологическим – керамики, предметов искусства и культа). Тогда впервые на острове раскопом были охвачены значительные сегменты трех средненеолитических жилищ малышевской культуры. Первоначально эти жилища были обозначены цифрами 1, 2, 3, но с закладкой в другой части острова раскопа II и присвоением находящемуся в нем жилищу номера 1 они получили окончательно буквенные обозначения, соответственно А, Б, В. В основу статьи положена информация, полученная непосредственно в процессе работы с коллекцией, хранящейся в фондах ИАЭТ СО РАН, частично использованы также сведения, взятые из отчета о полевых исследованиях [Окладников, 1972].

Участок, где размещались рассматриваемые здесь три жилища, был привлекательным для но сителей других культур неолитического времени (кондонской, вознесеновской, белькачинского комплекса), а также раннего железного века и Средневековья. Словом, собранные материальные остатки наглядно демонстрируют последовательное освоение в древности на протяжении более 5 тыс. лет одного из крупнейших островов в низовьях Амура.

Исследования на о-ве Сучу в 1972 г.

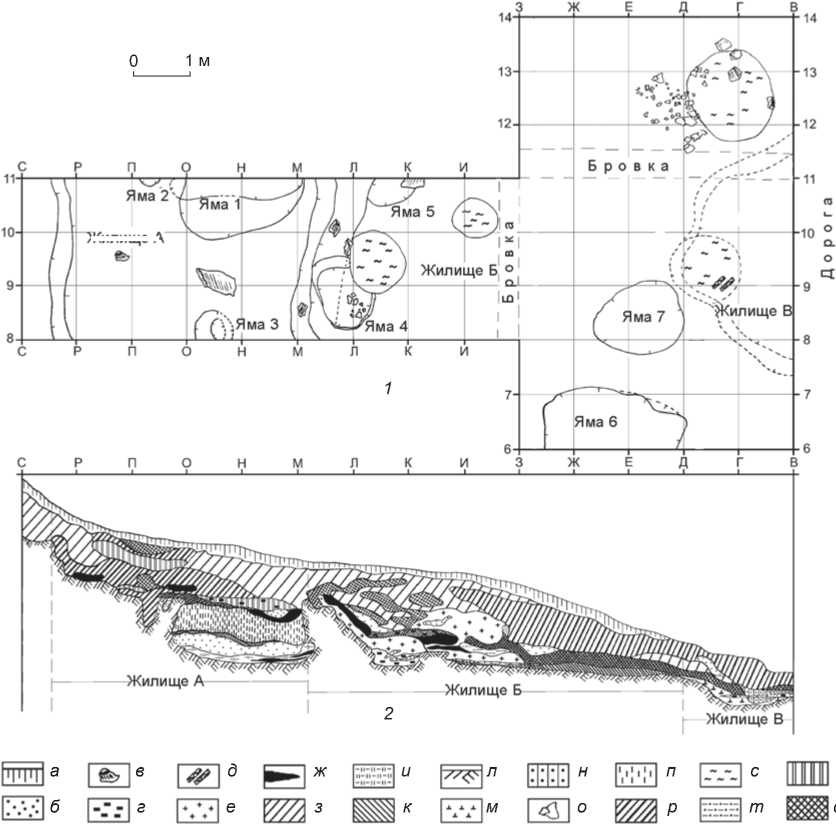

В 1972 г. работы на о-ве Сучу (рис. 1) проводились главным образом в раскопе I, располагавшемся в юговосточной пониженной его оконечности – частично на западном склоне широкой лощины и ее дне у полотна грунтовой дороги, проложенной от Мариинской протоки Амура в северном направлении в глубь острова. Намеченная для раскопок площадь была разбита на квадраты (1 × 1 м) с обозначением буквами В–С (от дороги на запад) и цифрами 6–14 (от реки вверх на север по лощине) (рис. 2, 1 ). Следов жилищ в виде западин на поверхности не было, за исключением, пожалуй, лишь едва заметной вогнутости на месте жилища А. Остатки жилищных котлованов фиксировались по мере снятия верхних слоев грунта. Для ориентировки в наслоениях грунта были оставлены две контрольные бровки по линиям З и 11. Площадь раскопа внизу у дороги составила 40 м2, выше по склону лощины – 27 м2.

Стратиграфия

Стратиграфия в своей основе одинаковая для всей рассматриваемой части раскопа I (рис. 2, 2). Сверху залегал слой почвы мощностью до 40,0 см. Под ним находился о сновной культурный горизонт. Этот слой темной или темно-коричневой гумусированной супеси местами до стигал 1,5 м толщины. Он являлся основным заполнением жилищных котлованов и межжилищных площадок. Этот слой нередко включал в себя линзы или даже сравнительно мощные прослойки серо-желтого рыхлого суглинка. Ме стами темно-коричневый пласт приобретал более светлые оттенки – коричневый и светло-коричневый. Глубже располагался суглинок. Этот слой невелик, в редких случаях его пласт, лежавший непосредственно на материке, достигал 50,0 см толщины. Иногда суглинок перемежался с участками прокаленного песка, темно-коричневого (почти черного) грунта с приме сью угольков или же с углистыми включениями. Все по следние про слойки непосредственно связаны либо с полом жилища, либо (за их пределами) с древней дневной поверхностью. Материком – рыхлой толщей, в которую были впущены котлованы жилищ, – служила светло-желтая слоистая супесь.

Жилища

Жилище А (рис. 2). Предположительно его котлован имел подквадратную в плане форму с закругленными углами. Общая площадь в пределах 25 м2. В раскоп вошло ок. 15 м2. У жилища относительно высокая (65,0 см) и крутая западная стена – «плечико» с отчетливо выраженным уступом. Восточная стена одновременно служила западным «плечиком» соседнего (ниже по склону) жилища Б, строители которого, по-видимому, использовали яму котлована соседей при сооружении собственного.

Рис. 1. Остров Сучу. Вид с юго-востока.

Жилище А

Рис. 2. План части раскопа I (1972 г.) на уровне пола жилищ ( 1 ) и разрез стенки и бровки по линии 11 ( 2 ). а – дерн; б – песок; в – камень; г – угольки; д – головни; е – светлая супесь; ж – углистый грунт; з – коричневая супесь; и – серо-черная супесь; к – серая супесь (пол); л – материк; м – темно-серый суглинок; н – серо-желтый песок; о – фрагменты керамики; п – светло-серая супесь; р – темная гумусированная супесь; с – очажное пятно; т – гумусированный песок; у – супесь с углем; ф – черная гумусированная супесь с углем.

Заполнение на месте жилища А состояло в верхней части из дерна и поддернового слоя мощностью 20,0–25,0 см. Под ним прослежена очажная линза чашевидной формы диаметром ок. 70,0 см и мощностью 25,0–30,0 см. Ниже залегала рыхлая супесь темного цвета, достигавшая местами 50,0–60,0 см. Под ней находилась толща гумусированной супеси различных оттенков с линзами углистой супеси очажного типа (вероятно, выбросы из очагов).

В полу жилища выявлены ямы. Одна из них вошла в раскоп лишь наполовину. Эта яма 1 отчетливо видна в разрезе северной стенки раскопа по линии 11 (пикеты М, Н, О). Она в плане в виде полуокружности, с южной стороны – уступ высотой ок. 25,0 см, глубина 1,0 м. Судя по размерам (2,5 м по длинной оси), это была хозяйственная яма. Яма 2 (кв. О/10) кониче- ская (с заостренным дном, круглая вверху), глубиной до 60,0 см. Она, несомненно, связана с укреплением каркасно-столбовой конструкции жилища. У южной стенки раскопа выявлена небольшая яма 3 (кв. Н/8), также по-видимому, от столба. Пол жилища ровный с небольшим понижением вниз по склону лощины.

Жилище Б . Его котлован располагался чуть ниже пола жилища А. Западная стена высотой 75,0 см имеет угол наклона в 45°. Общая площадь жилища ок. 50 м2, раскопом было вскрыто почти 30 м2. Точные его размеры определить трудно, поскольку восточная часть еще в древности была перекопана обитателями соседнего жилища В.

Сверху в заполнении котлована залегала супесь коричневого цвета, как и в жилище А, однако ниже по склону она выклинивалась и исчезала совсем (пике- ты Ж, З). Здесь гораздо мощнее слой более темной гумусированной супеси. Глубже находилась линза светлой супеси, в ней – прослойки более темного цвета, под ней – углистые линзы.

В северо-западной части жилища (кв. З–И/10) обнаружено очажное пятно. Оно отличалось от отмеченных выше углистых прослоек-линз большой концентрацией углистого вещества; древесных угольков не замечено. О том, что это очажок, свидетельствует правильная округлая в плане и овальная в сечении форма, а также расположение на полу жилища. Еще одно очажное пятно округлой в плане формы было зафиксировано в кв. К/9.

В полу жилища выявлены ямы, три из которых (4, 6 и 7), судя по их размерам, были хозяйственными. Одна (4) располагалась у западной стены котлована, примыкая к ее уступу (в ее заполнении найдены фрагменты керамики), другая (6) – в юго-восточной части жилища, третья (7) – предположительно у восточной (несохранившейся) стены. Яма 5, судя по ее заполнению, представляла собой небольшой очажок, находившийся у северо-западного края котлована. Пол жилища Б почти горизонтальный с легким уклоном в восточную сторону лощины.

Жилище В . Его край был выявлен непосредственно около полотна дороги и частично на нем при зачистке заполнения жилища Б. Была проведена частичная разборка культурного слоя на узкой полосе вдоль дороги (кв. В–Г/7–11). В этом месте сказалось действие стекавшего во время дождей и таяния снега по лощине ручья, который размывал слой и наносил сюда перемытый песок, поэтому восточная и западная стены жилищ соответственно Б и В не прослеживались, четкая граница между котлованами не фиксировалась. Раскопом в 1972 г. было охвачено ок. 7,0 м2 жилища В. Заполнение его котлована – прослойки гумусированной супеси разных оттенков. У западной стены на уровне пола выявлено очажное пятно округлой в плане формы диаметром 1,2 м. В результате радиоуглеродного анализа собранного здесь угля впервые для острова была получена абсолютная дата 4 650 ± 55 л.н. (2 700 ± 55 лет до н.э.; СОАН-1281) [Орлова, 1995, с. 226]. Это жилище также со сравнительно плоским полом.

В межжилищном пространстве, у северо-восточного края жилища Б и северо-западной границы жилища В (кв. В–Г/12–13), выявлено очажное пятно округлой в плане формы диаметром 1,5–1,7 м, на поверхности которого располагались крупные камни. С его западной стороны зафиксировано довольно значительное скопление битой краснолощеной керамики, располагавшееся полосой (1,5 × 0,9 м) по оси ЮВ–СЗ.

Таким образом, в результате раскопок выявлено соотношение трех жилищ полуподземного типа. Они располагались как бы тремя ступенями-ярусами на склоне лощины. В границах жилищных котлованов зафиксированы ямы как хозяйственного назначения (1, 4, 6, 7), так и от столбов (2, 3), являвшихся частью каркасно-столбовой конструкции. В межжилищном пространстве обнаружены очажное пятно и явно связанное с ним значительное скопление крашеной керамики. Практически во всех литологических слоях найдены различные изделия из камня и керамика (7 176 артефактов).

Изделия из камня

Коллекция каменных изделий из раскопа 1972 г. насчитывает 3 005 экз. Они найдены в заполнении и на полу жилищ, в межжилищном пространстве.

Сырье. Доминирующий вид – алевролит различных серых оттенков. Характерны кремнистые изотропные породы разного цвета (кремни и кремнистые сланцы, халцедоны, яшмоиды и т.п.), представленные преимущественно в виде среднего галечника. Использовались также кварцит, туфы, песчаники и базальты.

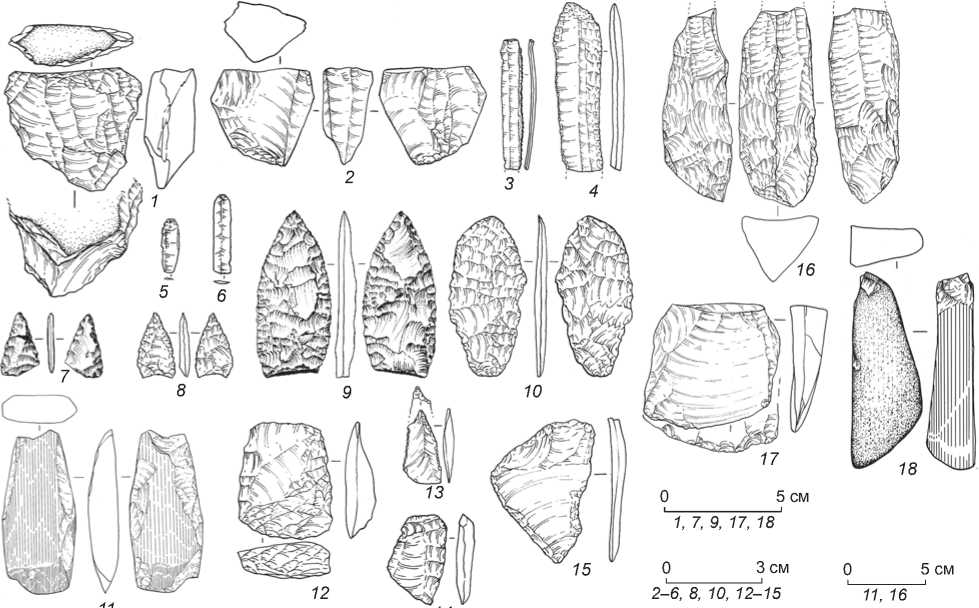

Первичное расщепление. Артефакты, относящиеся к первичному расщеплению (нуклеусы, нуклевид-ное изделие, гальки со сколами, колотые гальки, технические сколы, микропластины и т.п.), составляют 2 870 экз. Кроме того, в коллекции представлен деби-таж: отщепы, сколы, осколки, чешуйки. Зафиксировано 12 нуклеусов и нуклевидное изделие (рис. 3, 1 ; 4, 1 , 2 ). В качестве ядрищ использовались хорошо окатанные гальки размером в основном не более 5,0–6,5 см из яшм, окремнелых туфов, кремнистых пород; есть один образец из кварцита. Представлены нуклеусы одно- (преимущественно) и двухплощадочные. Площадка ровная, оформлена, как правило, одним сколом или сохраняет естественную галечную поверхность. По форме нуклеусы в основном торцовые. Есть также гальки со сколами (45 экз.) и расколотые (13 экз.).

Микропластинчатый комплекс включает ножевидные пластинки (18 экз.) и их обломки (20 экз.) (см. рис. 3, 2 ; 4, 3, 5, 6 ), а также пластинчатые отще-пы (54 экз.) и сколы (24 экз.) из алевролита, кремнистых пород и яшм. Зафиксированы пластинки как с ровными краями, двух- или трехгранные, так и с неровными краями и неправильной огранкой, средние (до 4,0 см) и мелкие (менее 2,0 см). На некоторых отмечены зазубрины и следы использования, ретушь.

Отщепы (486 экз.) в основном средних размеров (не более 4,0 см). Довольно значительное их количество имеет зазубрины, следы использования, ретушь. Среди сколов (413 экз.) преобладают вторичные фронтальные без участков естественной поверхности.

Орудия и инструментарий. Орудия (54 экз.) и их обломки (47 экз.) объединены в полиморфные группы на основании предположительного функционального

14 0 3 cм

6 7 8 9 1, 3–6, 8, 9, 13

WWW III

2 7 10 11, 12, 14, 15 15

Рис. 3. Изделия из камня.

1 - нуклеус; 2 - ножевидная пластина; 3, 8, 9 - скребки; 4 - режущее орудие; 5 - наконечник стрелы; 6 - долотце; 7 , 13 - ножи; 10 - наконечник дротика; 11 , 12 - тесла; 14 - топор-тесло; 15 - точильная плита.

0 3 cм

2–6, 8, 10, 12–15

11, 16

1, 7, 9, 17, 18

5 cм

5 cм

Рис. 4. Изделия из камня.

-

1 , 2 - нуклеусы; 3, 5, 6 - ножевидные пластинки; 4 , 12 - скребки; 7 , 8 - наконечники стрел; 9 - наконечник дротика; 10 , 14 , 15 - ножи;

-

11 , 16 - тесла; 13 - проколка; 17 - скребло; 18 - абразив.

назначения. Отдельно рассмотрен инструментарий, использовавшийся для изготовления орудий: 10 экз. – целые, 6 экз. – обломки.

Метательные орудия (см. рис. 3, 5 , 10 ; 4, 7 – 9 ) – наконечники дротиков (три целых и один обломок) и стрел (пять целых и два обломка). Наконечники дротиков двух типов. Первый – бифасы листовидные в плане и линзовидные в сечении. Их первичная обработка выполнялась тщательными бифасиальными сколами по всей поверхности, вторичная – краевой двусторонней ретушью по периметру. Второй тип – черешковые с подтреугольным пером и довольно длинным черешком. Изготовлены двусторонней оббивкой с подправкой двусторонней же краевой при-остряющей ретушью. Материал – кремнистые породы, алевролит. Длина изделий от 5,5 до 7,0 см. Наконечники стрел также подразделяются на два типа. Первый – треугольные в плане формы с прямым основанием, второй – удлиненно-треугольные в плане с выемчатым основанием. Те и другие оформлялись сплошной двусторонней струйчатой ретушью по всей поверхности и приостряющей краевой по периметру. Материал – кремнистые породы, яшмы, реже халцедон или алевролит. Длина наконечников 2,0–4,0 см.

Рубящие орудия (см. рис. 3, 6 , 11 , 12 , 14 ; 4, 11 , 16 ) – топоры (целый и обломок), тесла (8 целых и 14 обломков), долотце и обломок стамески. Большая их часть изготовлена из алевролита. Топоры удлиненно-подтрапециевидные в плане, подовальные в сечении. Оформлены оббивкой и пришлифовкой. Тесла подразделены на три типа. Первый – удлиненно-подпря-моугольные (чуть расширенные к лезвийной части) в плане, подпрямоугольные в сечении. Оформлены сколами с последующей шлифовкой всей поверхности. На слабоокруглых лезвиях (на которых нередки следы износа, обломанные углы) имеются фаски краевой подточки с одной или обеих сторон с симметричной и асимметричной заточкой. Размеры в основном средние (длина 8,0–8,5 см). Второй тип – тесла удли-ненно-подтрапециевидной в плане формы, в сечении подовальные, третий – удлиненно-подпрямоугольные в плане и подтреугольные в сечении. Выполнены оббивкой с последующей шлифовкой всех трех поверхностей. Лезвия скошены или закруглены, асимметрично приострены.

Режущие орудия (см. 3, 4, 7, 13; 4, 10, 14, 15) – ножи (12 целых и 8 обломков) и резчики (2 экз.). Ножи двух типов. Первый – бифасы листовидные, слегка асимметричные в плане, линзовидные в сечении. Двусторонняя уплощающая ретушь, как правило, полностью покрывает изделия; по периметру они дополнительно оформлены двусторонней краевой при-остряющей ретушью. Изготавливались из галек кремнистых пород или яшмы, реже алевролита. Второй тип – ножи характерной «коленчатой» в плане фор- мы. Оформлялись на массивных отщепах подработкой с дорсала и вентрала по периметру краевой при-остряющей ретушью, реже двусторонней – по всей поверхности. Длина ножей от 3,2 до 7,5 см. Есть два резчика на пластинчатых отщепах из кремнистых пород, а также режущие орудия, изготовленные из сколов или отщепов.

Остроконечники (целое орудие и обломок) оформлены на отщепах подтреугольной в плане формы. Могли использоваться как режуще-пилящие орудия и перфораторы.

Проколки (см. рис. 4, 13 ) представлены шестью целыми орудиями и тремя обломками. По форме в плане выделяются: 1) близкая к угловой; 2) угловая; 3) плечиковые; 4) с «носиком». Размеры в основном от 2,0 до 6,0 см.

Скребловидные орудия (см. рис. 3, 3 , 8 , 9 ; 4, 12 , 17 ) – скребла (четыре целых и обломок), скребки (16 целых, 3 обломка). Скребла подразделяются на три типа: 1) простые продольные выпуклые бифаси-альные на расколотых гальках, подправленных сколами; 2) простое поперечное выпуклое; 3) угловатое прямое на первичном сколе. Скребки концевые, с концевым и боковым лезвиями, двухконцевые различных типов. Среди концевых и двухконцевых в количественном отношении выделяются изделия из удлиненных отщепов с ретушью продольных краев. Один скребок изготовлен из ножевидной пластины, оформленной ретушью по продольному краю (см. рис. 3, 3 ). Практически все скребки подработаны краевой дорсальной ретушью у лезвия, иногда довольно крутой (45°). Материал – в основном алевролит, в меньшей степени кремнистые породы, яшмы и кварцит. Подавляющее большинство скребков длиной от 3,0 до 4,0 см.

Кроме описанных выше орудий, в коллекции имеются курант, обломки двух зернотерок, землеройное орудие, лощило для смоления лодок. В небольшом количестве отмечены заготовки различных орудий.

Инструментарий представлен отбойником из алевролитовой гальки, целой и сломанной наковальнями из песчаниковых плит. Найдены абразивы (см. рис. 3, 15 ; 4, 18 ): точильные камни (шесть целых и пять обломков), лощила (два). Применялись естественные плитки мелко- и среднезернистого песчаника. На их плоских поверхностях отмечены желобки-трасы, мелкие ямки, выбоины.

Морфотипологический и функциональный анализ каменного инвентаря показал наличие в поселенческом комплексе как артефактов, относящихся к первичному расщеплению, так и орудий, инструментария. Среди орудий преобладают те, которые были связаны с обработкой различных материалов (скреб-ловидные, режущие, рубящие), а предназначенных для охоты (метательные орудия) значительно меньше.

Керамика

В материалах из вскрытой в 1972 г. части раскопа I имеется 4 168 экз. керамики: археологически целые сосуды, поддающиеся реконструкции, верхние, срединные и нижние части, разрозненные фрагменты венчиков, стенок и донцев от разных сосудов. По культурно-хронологической принадлежности керамика подразделяется на неолитическую малышев-скую, кондонскую, белькачинский комплекс, возне-сеновскую, финальнонеолитическую и польцевскую раннего железного века. Отмечен образец средневекового сосуда.

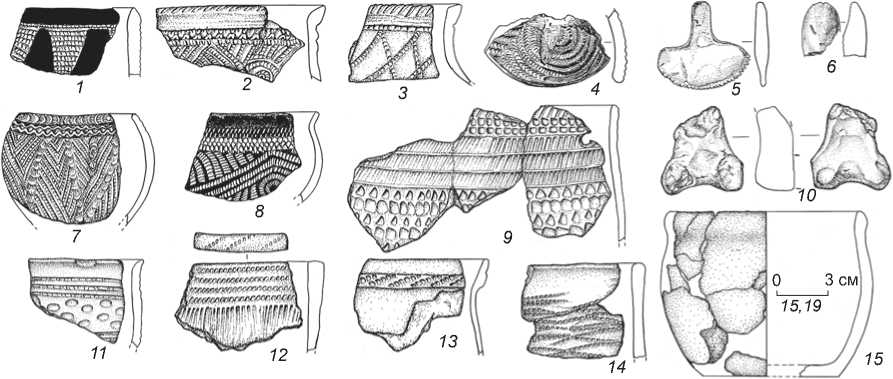

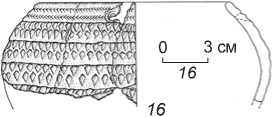

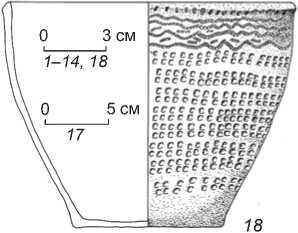

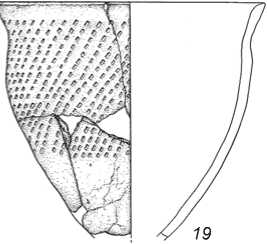

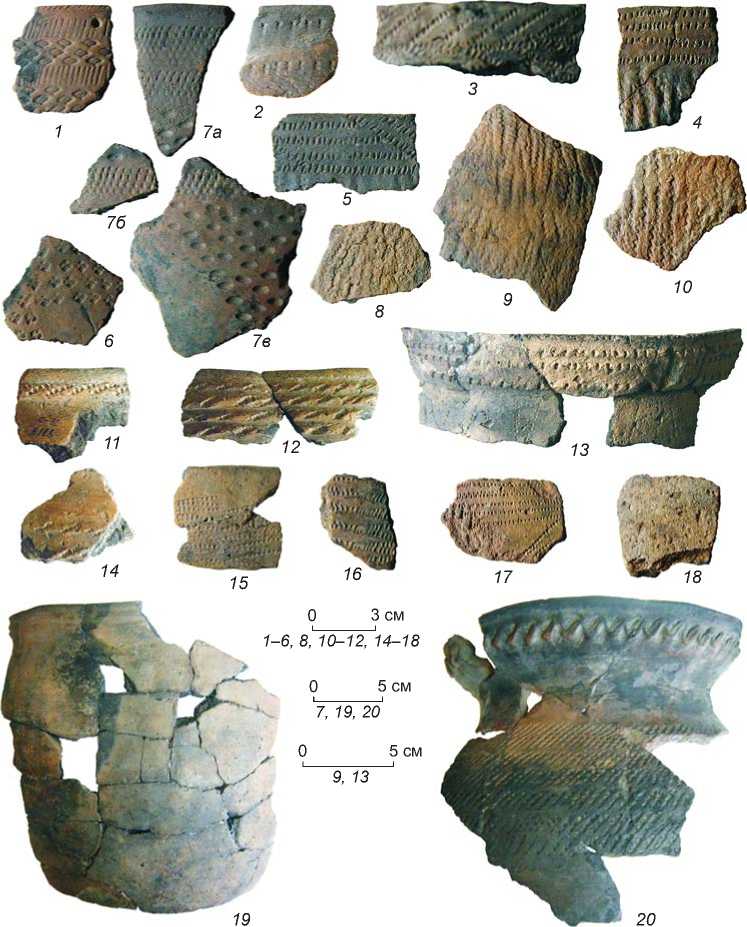

Малышевская культура. Керамика этой культуры (рис. 5, 1–4, 7–14; 6, 1–3, 7–9, 16–19) представлена 3 594 экз. В составе коллекции 24 археологически целых сосуда, по 5 верхних и срединных, 32 нижние части, отдельные фрагменты (366 – венчиков, 2 904 – стенок, 258 – донцев). Из них не орнаментировано 1 356 экз., т.е. около половины образцов. Малышев- ская керамика обнаружена как в заполнении, так и на полу всех трех жилищ.

Представлены открытые и закрытые непрофили-рованные, слабо и хорошо профилированные сосуды. Венчики отогнуты наружу, загнуты внутрь или прямые. Обрез устья плоский либо округлый. Прак-тиче ски вся посуда плоскодонная. Единственным исключением является почти целый сосуд, дно которого не сохранилось, но контур профиля позволяет предположить, что он остродонный (рис. 6, 19 ). Основная часть керамики изготовлена вручную ленточно-кольцевым налепом в программах донно-емкостного и донного с элементами емкостного начина. Возможно использование лент-жгутов и спирального налепа. Есть оригинальные способы формовки венчиков, в т.ч. с валиком-карнизом с внутренней стороны. Размеры сосудов большей частью средние, диаметр по венчику от 13,0–16,0 до 20,0–25,0 см. Тесто плотное или чуть рыхловатое, с примесью шамота и дресвы. Поверхности заглаживались, лощились. Ке-

0 3 cм

1–10

0 3 cм

11–14

M- и.atm

12 ' 1 “A.#

Рис. 5. Керамика ( 1 – 4 , 7 – 14 ) и изделия из глины ( 5 , 6 ) малышевской культуры.

Рис. 6. Керамика ( 1 – 3 , 7 – 9 , 11 – 23 ), изделия из глины ( 4 – 6 , 10 ).

1 – 10 , 16 – 19 – малышевская культура; 11 – кондонская; 12 – белькачинский комплекс; 13 – 15 – вознесеновская культура; 20 – финальный неолит; 21 – 23 –польцевская культура раннего железного века.

рамика различна по цветовой гамме: от светлых терракотовых оттенков желто- и красно-коричневого до темных серо-коричневых, коричневых, серых, почти черных. Орнамент чрезвычайно разнообразен. Преобладающими технико-декоративными элементами являются отпечатки гребенчатого штампа с разным количеством зубцов, угольчатые и скобковидные оттиски отступающей лопаточки. Есть также оттиски зубчатого колесика, фигурного штампа (ромб, треугольник, угол), налепные валики (прямые и волнистые с защипами пальцами и вдавлениями ногтя). Все они создают разнообразные орнаментальные мотивы, в т.ч. и криволинейные (меандры, спира- ли). В коллекции представлена крашеная керамика (166 экз.), в т.ч. археологически целый сосуд. Следует считать, что рассматриваемая керамика являет собой хотя и довольно оригинальный, но все же однородный комплекс и относится к развитому этапу малышевской культуры.

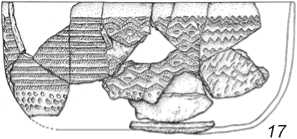

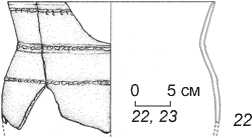

Кондонская культура . Керамика этой культуры (рис. 6, 11 ; 7, 1 , 2 , 6 , 7 ) отмечена в небольшом количестве: 38 фрагментов, в т.ч. верхняя часть сосуда, 10 венчиков и 27 стенок. Из них 20 экз. найдено в заполнении жилищ Б и В. Несколько фрагментов обнаружено на полу жилищ: верхняя часть и по одному обломку венчика и стенки в жилище А, стенка в жили-

.(in

7а

7б

7в

3 cм

1–6, 8, 10–12, 14–18

5 cм

7, 19, 20

5 cм

9, 13

^4>VxFv' WAVU.-b

Рис. 7. Керамика.

1 , 2 , 6 , 7 (а - в - фрагменты одного сосуда) - кондонская культура; 3 - 5 , 8 - 10 - белькачинский комплекс; 11 - 18 - вознесеновская культура; 19 - финальный неолит; 20 - польцевская культура раннего железного века.

__I

ще Б, два фрагмента стенок в жилище В. Вся найденная керамика орнаментирована.

Представлены открытые слабопрофилированные сосуды различных размеров (диаметр по венчику от 13,0 до 20,0 см). Венчики отогнуты наружу, обрез устья округлый или плоский. Предположительно изделия изготовлены двумя способами: ленточнокольцевым и спирально-жгутовым налепом. Тесто черепков довольно плотное, хотя встречаются и более рыхлые обломки. Отмечены примеси дробленой породы, шамота. Поверхности заглаживались, лощились, покрывались ангобом. Черепки темные серо-коричневые, коричневые; нередки следы копоти и нагар. Керамика орнаментирована оттисками гребенчатого (от двух до семи зубцов) и фигурного (ромб, овал) штампов, а также их сочетаниями. Вертикальные или горизонтальные оттиски гребенки составляли прямые горизонтальные линии, наклонные -ромбы. Отпечатки фигурного штампа компоновались в сетку и углы.

Керамика имеет признаки как раннего, так и позднего этапа кондонской культуры. К раннему относятся спирально-жгутовой способ формовки, характерное сочетание оттисков гребенчатого и фигурного штампов. Признаки позднего этапа - ленточно-кольцевой налеп, компоновка декоративных элементов в мотив

«угол». Вероятно, низовья Амура были конечным районом миграции ранних кондонцев.

Белькачинский комплекс. Как отмечено выше, керамика белькачинского облика была найдена на о-ве Сучу в 1968 г. Носители этого комплекса являлись мигрантами на территории Приамурья. Подобная керамика присутствует и в материалах из раскопа 1972 г. (см. рис. 6, 12 ; 7, 3–5 , 8–10 ). Общее количество обломков составило 107 экз. На полу жилищ найдено 53 фрагмента (46 – в жилище Б, 7 – в жилище В), остальные – в их заполнении и межжилищном пространстве. Основное место локализации керамики белькачинского комплекса в раскопе – слой над полом на границе жилищ Б и В (кв. Д–Е/10).

По обломкам сосудов можно предположить, что это были емкости разных размеров (диаметр по экватору от 15,0 до 40,0 см), яйцевидной формы со слегка приостренным сосковидным дном. Венчики прямые, обрез устья уплощен, реже закруглен. По-видимому, сосуды были изготовлены ленточно-кольцевым нале-пом. В тесте есть примесь дресвы, шамота, возможно, органического вещества. Цвет черепков в основном коричневый и серо-коричневый со следами дымления. Вся керамика данного комплекса декорирована. Венчики украшены налепным валиком, поверх которого нанесены оттиски зубчатого колесика, или только последними. Характерно разнообразие вариантов оформления внешнего бортика венчика: параллельные прямые горизонтальные или наклонные линии, сетка. Стенки орнаментированы шнуровыми оттисками с небольшими модификациями.

Керамика белькачинского типа представляет единый, выдержанный по основным признакам комплекс. Ее количество и характер локализации в раскопе позволяют говорить об одномоментном, очень непродолжительном посещении этого места носителями данного комплекса в период после относительно недавнего прекращения функционирования жилища Б.

Вознесеновская культура . Керамика этой культуры позднего неолита зафиксирована в количестве 198 экз. Один сосуд реконструирован. Большая часть керамики (139 образцов) не орнаментирована. Большинство фрагментов (118 экз.) найдено в заполнении жилищ, остальные – на их полу, а также в яме 7. В жилищах А и Б обнаружено по 10 экз., на полу жилища В – 15. Вся вознесеновская керамика подразделяется на три группы.

Группа 1 (см. рис. 6, 13; 7, 11–14). Характерный признак этой керамики – прямые параллельные валики на внешнем бортике венчиков, реже на стенках, орнаментированные наклонными оттисками гребенчатого штампа или зубчатого колесика. Стенки порой оформлены зигзагообразным декором (горизонтальным или вертикальным). Сосуды средних и крупных размеров (диаметр по венчику от 13,0 до 20,0 см), хо- рошо профилированные. Тесто черепков рыхлое, расслаивается, отмечена примесь раковин моллюсков. Поверхности заглажены, иногда до легкого блеска, покрыты ангобом.

Группа 2 (см. рис. 6, 14 ; 7, 15 – 18 ). Основной признак этой керамики заключается в ее технологической особенности – исключительной насыщенности формовочной массы органической примесью (раковины моллюсков, возможно, вместе с телом), а также, по-видимому, невысокой температуре обжига изделий. Черепок очень рыхлый, расслаивается, «легкий». Венчики сосудов прямые или отогнуты наружу, обрез устья округлый, дно плоское. Стенки заглажены, декорированы с помощью гребенчатого штампа вертикальным или горизонтальным зигзагом в накольчатой либо «шагающей» технике.

Группа 3 (см. рис. 6, 15 ). Отличительная черта – отсутствие декора, а также крайне низкое качество керамики, тесто очень рыхлое. Сосуды средних размеров, слабопрофилированные, закрытой формы. Венчик отогнут наружу, обрез устья закруглен. Изделия изготавливались вручную ленточно-кольцевым налепом в программе донного начина. В целом вся вознесенов-ская керамика четко коррелируется с поздним этапом развития гончарной традиции этой культуры.

В раскопе найдены целые и обломанные изделия из обожженной глины, в основном плоские без орнамента пряслица, два из которых в заполнении жилища Б (см. рис. 6, 4 ); а также орнаментир-качалка в жилище А (см. рис. 6, 5 ) и округлый в сечении стерженек. Пряслица относятся к вознесеновской культуре, остальные предметы, скорее всего, связаны с ма-лышевской культурой.

Финальный неолит. Керамика, связанная с этапом, следующим за поздненеолитическим, служившим как бы переходным к эпохе металла, представлена боковиной сосуда (см. рис. 6, 20 ; 7, 19 ). Его фрагменты обнаружены над полом и на полу жилища А (кв. П/10). Высота сохранившейся части сосуда 23,5 см, диаметр по венчику 21,0, тулова – 24,0, толщина стенок 0,6– 0,7 см. Изделие закрытой, хорошо профилированной формы. Изготовлено вручную ленточно-кольцевым налепом. Тесто рыхловатое, с примесью раковин пресноводных моллюсков, шамота. Поверхности хорошо заглажены, покрыты ангобом. Снаружи и изнутри цвет черепков в основном коричневый и темно-коричнево-серый. Сосуд не орнаментирован, если не считать украшением налеп из трех валиков по внешнему бортику венчика. Типологические признаки указывают на некоторое сходство с вознесеновской керамикой группы 3, но есть и отличия. Можно предположить, что данный сосуд – своего рода «гибрид» двух разных гончарных традиций.

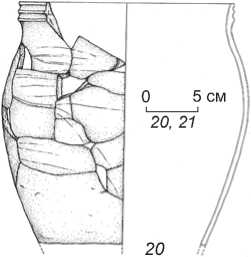

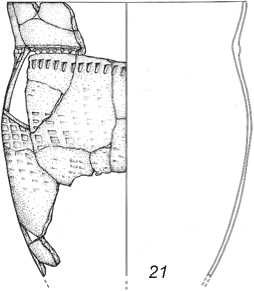

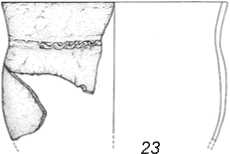

Ранний железный век. Керамика этой эпохи (240 экз.) в основном (182 экз.) найдена в заполне- нии жилищ, в небольшом количестве – на их полу. Она преимущественно представляет собой единый комплекс, лучше всего выраженный сохранившимися верхними частями крупных сосудов (диаметр по венчику 23,0–30,5 см) открытой формы, хорошо профилированных, плоскодонных (см. рис. 6, 21–23). Венчик отогнут наружу, обрез устья уплощен или закруглен. Изделия изготовлены вручную ленточнокольцевым налепом. Тесто рыхловатое, с примесью песка, дресвы (?), поверхности заглажены. Черепки темно-коричневого, серо-черного цвета. Основные технико-декоративные элементы: оттиски гребенчатого штампа (четырех- пяти-, восьмизубчатого) и отступающей лопаточки (овальные и прямоугольные), ногтевые вдавления, шнуровые, текстильные отпечатки, прочерченные желобки и резные линии, налепной валик (прямой, волнистый, с насечками). Текстильный орнамент располагался на тулове, валики – в о сновании горловины или на плечиках. Несколько особняком стоит верхняя часть (см. рис. 7, 20) довольно крупного, четко профилированного сосуда. Венчик отогнут наружу, утолщен налепом, по форме близок к блюдовидному. Хорошо выражены шейка и крутые плечики (с рядами оттисков гребенчатого штампа), переходящие в округлое тулово. Сосуд изготовлен вручную ленточно-кольцевым нале-пом. Те сто плотное, с примесью шамота. Керамика раннего железного века из рассматриваемого раскопа по своим признакам близка польцевской Приамурья.

Предметы искусства, культа, украшения

В раскопе, преимущественно в супесчаном заполнении жилищ А и Б, обнаружены четыре обломка антропоморфных скульптурок из обожженной глины. Первый – изображение, вероятнее всего, женской головы, представленной верхней и средней ее частями (см. рис. 5, 5 ; 6, 6 ). Размеры предмета 3,2 × 2,1 × × 1,4 см. Голова в профиле внизу расширена, а вверху заужена наподобие клина. Это типичная для нижнеамурских неолитических женских скульптурок голова фаллической формы. На лицевой части показаны монголоидного типа глаза в виде двух щелевидных штрихов. Нос обозначен двумя ямочками-ноздрями. Голова была отломана в древности от небольшой скульптур-ки. Второй обломок (см. рис. 5, 6 ; 6, 10 ) – скорее всего, нижняя часть уплощенного туловища антропоморфной фигуры со следами несохранившихся ног. Еще два фрагмента скульптурок также определяются как части их туловища.

Из украшений следует назвать найденные у северо-восточного края жилища Б (кв. Д/11) в слое темной гумусированной супеси кольцо, изготовленное из змеевика, и халцедоновую подвеску в виде оваль- ной плоской галечки с небольшим просверленным отверстием.

В 1972 г. жителями с. Мариинского при ремонте колодца в 13–15 м от раскопа I вниз по распадку на глубине ок. 1,5 м от поверхности найден шар из обожженной глины [Okladnikov, 1981, fig. 82]. Его диаметр 6,3–6,6 см. Шар орнаментирован двойной же-лобковой спиралью. Возможно, он связан с жилищем малышевской культуры, замытым рыхлым грунтом.

Выводы

Осенью 1972 г. найденные в промоине дороги на о-ве Сучу каменные изделия и керамика предопределили начало на месте их обнаружения регулярных стационарных работ в сравнительно небольшом раскопе. В последующие годы раскоп увеличили, в нем была исследована группа жилищ эпохи неолита, собран многочисленный археологический материал. В других местах острова были раскопаны жилые комплексы, давшие ценную разностороннюю информацию для понимания культуры неолитической эпохи. Но все это происходило позже. В данном же случае нас интересуют итоги работ в раскопе 1972 г., их важность и особенность по сравнению с результатами исследований на о-ве Сучу в прежнее время. Развернутое обсуждение на основе большого количества вещественных данных и наблюдений станет возможным после обработки и подготовки материалов всего раскопа I с полностью вскрытыми в нем жилищами. Вместе с тем представленная в статье информация позволяет сделать некоторые предварительные выводы.

Пожалуй, первое, что необходимо отметить, это добытые в ходе работ сведения о вероятности наличия на острове гораздо большего количества древних жилищ, выделяющихся в виде характерных ям-западин. Подтверждением данного суждения служат выявление остатков трех жилищ (А, Б, В) на уровне заполнения их котлованов, а также обнаружение глиняного шара в стенке колодца, сооруженного, скорее всего, на месте жилища на слегка покатом склоне над основанием лощины. При поиске замытых песком и супесью жилищ особое внимание следует обратить на периферийные южные и юго-восточные пониженные участки острова с наиболее высокой концентрацией жилищ и такой же степенью склоновых процессов.

По ставленная при раскопках задача – выяснить стратиграфию, определить относительный и абсолютный возраст обнаруженных жилищ малышевской культуры среднего неолита на склоне лощины от ее дна до верхнего края террасовидного уступа – была практически полностью выполнена. Хотя, надо заметить, вскрытые жилищные сегменты оказались раз- личной площади и сохранности из-за значительных поздних перекопов.

Подводя краткий итог вскоре после раскопок, А.П. Окладников высказал мнение, что было выявлено соотношение разновременных древних жилищ-полуземлянок. Три жилища «располагались как бы тремя ступенями или ярусами». Находки, залегавшие внизу лощины в полотне дороги, – древнейшие в этом месте, они связаны с жилищем В. Материалы жилищ Б и А (соответственно второй и третий ярусы) отнесены к более позднему времени [Окладников, 1973, с. 232]. Говоря о более позднем времени, следует уточнить, что речь идет о периоде в рамках одной малышев-ской культуры, поскольку ее вещественный материал в жилищах не имеет существенных различий. Данные стратиграфии и планиграфии жилищ позволяют считать, что при всей их единокультурности возводились они с некоторым временным интервалом. Об этом может также свидетельствовать взаиморасположение раскопанных объектов, которые смыкаются, а местами даже перекрывают друг друга (жилища Б и В), что не характерно для фиксируемой более свободной планировки неолитических жилых строений на острове.

Первая радиоуглеродная дата для Сучу, полученная по углю из жилища В (4 650 ± 55 л.н.; СОАН-1281), может служить ориентиром для определения абсолютного возраста всех трех жилищ, относящихся к поздней стадии малышевской культуры. Есть другая радиоуглеродная дата – 5 830 ± 65 л.н., или 3 880 ± ± 65 лет до н.э. (СОАН-843) [Орлова, 1995, с. 226]. Анализ сделан по углю, взятому позже (1973 г.) между жилищами В и Д. Последнее вскрыто восточнее жилища В непосредственно на полотне дороги. Оно также относится к малышевской культуре, но к более ранней ее стадии, с которой, возможно, следует связывать вторую дату.

Выявленные в раскопе 1972 г. жилища нельзя отнести к числу самых ранних на острове, и даже дата 5 830 ± 65 л.н. не древнейшая среди материалов ма-лышевской культуры. Первыми на о-ве Сучу, как установлено позже при раскопках в самой высокой северо-западной его части, были носители мариинской культуры, получившей название от находящегося рядом с. Мариинского. Она представлена большим количеством выразительного материала из камня и керамики. Ненарушенные участки культурного пласта с находками датируются 9–7 тыс. л.н. Остатки долговременных жилищ (типа полуземлянок) мариинской культуры пока не выявлены, однако есть данные, указывающие на то, что они существовали. Памятники этой культуры в настоящее время известны во многих местах Нижнего Приамурья, главным образом в югозападном направлении от о-ва Сучу.

Место в лощине, где располагался раскоп I, было почти идеальным для постоянного или временного проживания людей практически во все культурноисторические периоды на острове – близость богатой рыбой реки с пологим берегом, обеспечивавшим каменным сырьем в виде галек разных пород, удобная лощина, защищенная от холодных северных ветров. Первыми эти преимущества оценили и построили свои полуземлянки носители малышевской культуры (хотя до них в лощине кратковременно могли останавливаться представители кондонской культуры), позже здесь оставили следы своего пребывания амурские обитатели различного времени. Указанные обстоятельства позволяют понять причину перемешанно-сти культурного слоя в раскопе. Из-за этого стратиграфически невозможно выделение артефактов почти всех культур, за исключением малышевской, вещественные о статки которой в заполнении жилищ и, что особенно важно, на их полу несоизмеримо представительнее других. Лишь типологический анализ с привлечением имеющихся данных о материалах, в особенности керамических, из однослойных жилищных объектов позволил соотнести находки с конкретными культурами. Место, где располагался раскоп, пришельцы более позднего времени использовали по своему усмотрению, в т.ч. выкапывая ямы-хранилища, сооружая очаги и кострища. Все это привело к тому, что вещественные остатки не только среднего, позднего и финального неолита, но даже раннего железного века оказались частично на полу жилищ.

Интересным представляется нахождение в раскопе керамики, распределяющейся по различным признакам на три группы, связанные с вознесеновской культурой позднего неолита. Впервые на острове была выявлена керамика финального неолита. Она, скорее всего, представляет переходный этап от каменного века к эпохе раннего металла. Результаты раскопок, в т.ч. предыдущих и последующих лет, продемонстрировали нахождение в различных местах острова материальных остатков польцевской культуры раннего железного века (вторая половина I тыс. до н.э.). Они представлены довольно заметными коллекциями керамики, несколько модифицированной по сравнению с продукцией гончарства этой культуры юго-западных нижне- и особенно среднеамурских районов.

Перемешанность культурного слоя в рассматриваемом раскопе особенно сказывается при характеристике каменного инвентаря, его культурно-хронологическом анализе. Хотя подавляющее большинство орудий, инструментария принадлежит малышевской культуре, часть из них (режущие, рубящие, скребло-видные и др.) можно определить как вознесеновские, поскольку изделия этих двух культур весьма часто идентичны. Отдельные категории их каменного инвентаря находят аналогии в кондонской культуре, однако для последней свойственна заметно большая доля пластинчатых орудий. То же можно сказать и о т.н. белькачинском комплексе, к которому, вероятно, относится заметная часть найденных в раскопе пластинчатых арте фактов и нуклеусов. Сравнительно небольшое количество материала этого неамурского комплекса отчетливо выделяется своими характерными круглодонными, иногда с «шипом» внизу, сосудами, покрытыми оттисками шнура. Аналогичная керамика на Сучу и отдельных памятниках Нижнего Приамурья довольно близка (хотя имеет свои особенности) к керамическим материалам белькачинской неолитической культуры северо-востока Сибири, в особенности районов рек Лены и Алдана. Иначе обстоит дело с каменным инвентарем. На известных в Нижнем Приамурье памятниках с керамикой белька-чинского типа не обнаружены характерные для этой культуры орудия: шлифованные ступенчатые тесла, оббитые тесла с ушками, многофасеточные резцы-дрели с нуклевидными или двусторонне обработанными рукоятками, двусторонне ретушированные ножи с выступом для подвешивания и некоторые другие изделия. Белькачинская культура датируется началом III – первыми веками II тыс. до н.э. [Неолит…, 1996, с. 298–300]. Отсутствие характерного для нее каменного инвентаря на памятниках Приамурья не позволяет включать, как это иногда делается, данный регион в ареал белькачинской культуры.

Раскопки на о-ве Сучу в 1972 г. позволили получить важный материал, углубляющий наши знания о неолите Приамурья. Результаты последующих исследований в других частях раскопа I, их публикация будут способствовать расширению представлений о древностях этого острова-памятника.

Список литературы Первые стационарные исследования с получением радиоуглеродных дат на острове Сучу (1972 год)

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. К тридцатилетию начала стационарных исследований на острове Сучу (некоторые итоги)//История и культура Востока Азии: мат-лы Междунар. науч. конф. -Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2002. -Т II. -С. 53-66.

- Медведев В.Е. Отчет о работах на острове Сучу в 1995 г. Хабаровский край//Архив ИА РАН. P-1. № 19584. 75 л.

- Медведев В.Е. Об экспедиции академика А.П. Окладникова на нижнем Амуре в 1968 г.//Homo eurasicus в глубинах и пространствах истории. -СПб.: Астерион, 2008. -С. 36-42.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Результаты исследований на острове Сучу (1968 год)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т XVIII. -С. 111-116.

- Неолит Северной Евразии. -М.: Наука, 1996. -380 с.