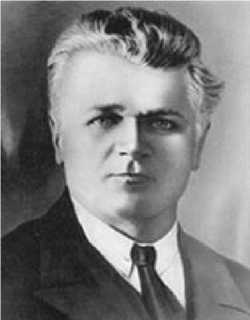

Первый нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский. К 150-летию со дня рождения

Автор: Помелов В.Б.

Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education

Рубрика: Памятные даты истории образования и педагогики

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена видному деятелю отечественного образования советской эпохи А. В. Луначарскому (1875–1933). Показаны основные этапы его жизненного пути. Луначарский характеризуется как видный политик, вошедший в историю СССР как первый глава Народного комиссариата просвещения РСФСР. Годы руководства им российским образованием пришлись на время коренных социально-политических изменений в жизни страны. В статье раскрываются его заслуги в деле преодоления безграмотности населения, повышения уровня культуры и образования Советской России. Подробно рассказывается о сложностях, с которыми столкнулись сотрудники Наркомпроса во главе с Луначарским в период внедрения комплексных программ и учебных планов для школ. Дается оценка взглядов некоторых научных сотрудников образования 1920-х гг. (П. П. Блонский, М. Н. Покровский). Статья написана к 150-летию со дня рождения А. В. Луначарского.

Народный комиссариат просвещения РСФСР, образование в РСФСР в 1920-е гг., комплексный учебные программы и планы, А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, М. Н. Покровский, П. П. Блонский

Короткий адрес: https://sciup.org/140312108

IDR: 140312108 | УДК: 371

Текст научной статьи Первый нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский. К 150-летию со дня рождения

Введение. А. В. Луначарский – личность в отечественном образовании значительная и заметная. В 2025 г. исполняется 150 лет со дня его рождения. Первый руководитель российского Наркомпроса вошел в историю нашей страны как видный деятель просвещения и горячий сторонник сохранения культурного наследия многонационального российского народа. На протяжении десятилетий о нем неоднократно писали различные отечественные авторы. Десятилетиями в советской историко-педагогической науке деятельности Луначарского давалась исключительно положительная оценка, поскольку не было принято акцентировать внимание на тех трудностях, ошибках и заблуждениях, которые были так характерны для начального периода развития советского образования, т. е. именно в тот период, когда Анатолий Васильевич был главой народного комиссариата просвещения РСФСР (далее – НКП).

В предлагаемой вниманию читателей статье автор отходит от сложившейся в историко-педагогической науке «традиции» «воздавать должное» «творцу новой, советской школы, рожденной Октябрем», а опираясь на опубликованные в предшествующий исторический период источники, делает попытку расширить представление о личности А. В. Луначарского и его заслугах, реальных и мнимых.

В первой части статьи представлены биографические данные Луначарского, в том числе малоизвестные. Далее характеризуются те проблемы, решением которых, в целом, с успехом занимался Луначарский как глава НКП. Наконец, подробно раскрываются взгляды и действия Луначарского и его ближайших коллег в ходе внедрения комплексных учебных планов и программ.

Материалы и методы . Автором использовались биографический, исторический методы и метод анализа научной литературы, в том числе печатных изданий первых лет советской власти, а также формационный подход в изложении используемого материала.

Биография А. В. Луначарского. Первый народный комиссар просвещения РСФСР Анатолий Васильевич Луначарский родился 11 (23) ноября 1875 г. в Полтаве. В раннем возрасте он был Анатолием Александровичем Антоновым, унаследовав, таким образом, отчество и фамилию от своего внебрачного отца, действительного статского советника Александра Ивановича Ан- тонова (1829–1885). Матерью Анатолия была Александра Яковлевна Ростовцева (1842–1914), а дедом по материнской линии – статский советник, директор народных училищ Черниговской губернии Яков Павлович Ростовцев (1791–1871).

Новые отчество и фамилия были получены Анатолием, – поначалу Луночарским, – от отчима Василия Фёдоровича, который и сам был внебрачным сыном, – происходил от связи полтавского помещика польского происхождения Чарнолу-сского и крепостной крестьянки. Фамилия Чарнолусский была слишком известная, ее носитель привлекал к себе чересчур пристальное внимание окружающих. Поэтому Василий выдумал себе новую фамилию, под которой он и окончил знаменитый Нежинский юридический лицей князя А. А. Безбородко, дослужился до чина действительного статского советника и должности члена Полтавского окружного суда, получил потомственное дворянство.

Детство будущего наркома сложно назвать счастливым. У матери с Василием Федоровичем были сложные отношения: постоянные ссоры, попытки развода, жизнь отчима фактически на две семьи. Всё это привело к тому, что Анатолий пропускал много уроков в I-й Киевской гимназии; он даже оставался на второй год. В гимназии действовали марксистские агитаторы. Распространявшиеся ими радикальные идеи находили отклик в душе Анатолия. А вот его гимназический товарищ Н. А. Бердяев оставался к ним равнодушен.

В 1895 г. Анатолий Луначарский окончил гимназию и поступил в Цюрихский университет, где учился в течение года. Он изучал философию и естествознание под руководством основателя эмпириокритицизма, автора широко известного труда «Критика чистого опыта» («Kritik der reinen Erfahrung», 1888– 1890) Рихарда Авенариуса (1843– 1896). Большое влияние на формирование мировоззрения Луначарского оказали труды К. Маркса и Ф. Энгельса, работы французских материалистов-энциклопедистов XVIII в.

Познакомился он и с членами социалистической группы «Освобождение труда» (Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич и др.). Его друзьями стали большевики В. И. Ленин и А. А. Богданов3 (1973– дрович Богданов был организатором и директором первого в мире института переливания крови. Не обладая специальными

-

1928). Сестра Богданова Анна (1884–1959), писательница и переводчица, стала первой женой Луначарского (в 1902–1922 гг.)4. Второй женой А. В. Луначарского (в 1922– 1933 гг.) была Наталья Александровна Розенель (урожд. Сац, 1902– 1962), актриса, переводчица, автор книги мемуаров «Память сердца»5.

В дооктябрьский период Луначарский активно участвовал в деятельности Российской социал-демократической рабочей партии (далее – РСДРП), неизменно поддерживая линию В. И. Ленина, особенно после раскола партии в 1903 г. на большевиков и меньшевиков. Он вёл отсчёт своего партийного стажа с 1895 г., т. е. со времени основания Владимиром Ульяновым (Лениным) первой социал-демократической группы, которая называлась «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». По поручению Ленина Луначарский постоянно переезжал из города в город в Европе и России, решая организационные вопросы деятельности партии.

А. В. Луначарский и Н. А. Розенель

В это время он подружился с молодым скульптором И. Н. Жуковым, проходившим стажировку в Париже. Впоследствии Иннокентий

Стерлин (1918 – 1992), полковник, доктор химических наук; сыновья Сергей (род. 1944) и Андрей (род. 1954) выбрали профессию родителей.

Родственники Натальи Александровны Розенель оставили след в российской культуре. Брат Игорь Сац (1903 – 1980) работал литературным секретарем Луначарского, сотрудником редакции журнала «Новый мир». Сестра, Татьяна Агамирова (1906 – 1984), была хореографом. Брат Илья Сац (1875 – 1912) стал известным композитором; одна его дочь, Нина, была поэтессой, другая, Наталья, создателем первого в СССР детского театра, Героем Социалистического Труда (1903 – 1993) [Помелов…, 100 великих…, с. 382 – 385]. У А. В. Луначарского была еще дочь Галина, рожденная в отношениях с балериной, основательницей ансамбля «Березка» Надеждой Сергеевной Бруштейн (псевдоним – Надеждина) (1904 – 1979).

Николаевич стал одним из создателей скаутской и пионерской организаций. Луначарский, как глава НКП, неизменно оказывал ему моральную и организационную поддержку [По-мелов…, Видный…, с. 54].

Луначарский находился под постоянным надзором полиции, неоднократно арестовывался. Отбывал ссылку в Калуге, Вологде, Тотьме, некоторое время находился в тюрьме. В начале осени 1917 г. А. В. Луначарский был избран председателем культурно-просветительской секции и заместителем главы г. Петрограда. На II Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, прошедшем 26 октября, именно он зачитал ленинский текст «Рабочим, солдатам и крестьянам!», возвещавший о победе октябрьской революции. Он вошел в сформированное съездом правительство в качестве народного комиссара (наркома) просвещения.

В сентябре 1929 г. Луначарский был смещён с поста наркома и, в качестве моральной компенсации, был назначен председателем Учёного комитета при Центральном исполнительном комитете СССР. Получил звание действительного члена Академии наук (далее – АН) СССР. В начале 1930-х гг. Луначарский – директор Института русского языка и литературы («Пушкинский дом») АН СССР, один из редакторов «Литературной энциклопедии». В сентябре 1933 г. он был назначен полномочным представителем СССР в Испании, но 26 декабря 1933 г., по пути в Испанию, скончался от приступа стенокардии на француз- ском курорте Ментона. Урна с прахом Луначарского установлена в Кремлевской стене на Красной площади.

Луначарский один из немногих ленинских наркомов «первого призыва» и так называемых «старых большевиков», кому удалось избежать репрессий и морального преследования. Правда, следует заметить, что он ушел из жизни ещё до наступления времени «большого террора». Поэтому его фамилия сохранилась в названиях улиц и производственных коллективов. В г. Кирове вплоть до недавнего времени функционировал завод «Физпри-бор» № 2 имени А. В. Луначарского, который обеспечивал приборами и инструментом учебные заведения всего СССР.

На посту наркома просвещения РСФСР. Деятельность А. В. Луначарского в должности наркома принято характеризовать положительно, особенно если учесть размах и значимость проблем, которые встали перед главой НКП и его сотрудниками. В данном разделе статьи отметим те важнейшие аспекты работы Луначарского, которые, несомненно, заслуживают положительной оценки.

Руководителем российского просвещения А. В. Луначарский стал буквально с первых дней советской власти. Декретом Совета народных комиссаров (далее – СНК) от 9 (21) ноября 1917 г. была организована государственная комиссия по просвещению во главе с А. В. Луначарским, который незамедлительно обратился с воззванием к населению, учительству и учащимся, где изложил задачи советской власти в области просвещения: всеобщее обязательное начальное образование, общедоступность школы всех ступеней, ее светскость, высокий бюджет, демократизация, учет местных и национальных особенностей, привлечение педагогов к рассмотрению профессиональных и социальных вопросов. Он призвал учителей и учащихся сблизиться с рабочей массой, идти вместе с революционным народом, укреплять завоевания Октября.

18 июня 1918 г. СНК принял подготовленное Луначарским положение «Об организации дела народного образования в РСФСР», по которому руководство образованием возлагалось на госкомиссию по просвещению, а на местах – на губернские, уездные, волостные отделы народного образования исполкомов рабочих и крестьянских депутатов. Повсеместно в России организовывались советы по народному образованию, – совещательные органы, состоявшие из представителей общественности, учителей и учеников [Помелов…, Революционные…, с. 84] .

В дальнейшем, в 1917–1929 гг., практически все постановления и декреты советской власти, разного рода распоряжения и предложения по вопросам культуры и образования готовились наркомом А. В. Луначарским или при его непосредственном участии.

20 января 1918 г. был принят декрет СНК «О свободе совести», провозгласивший отделение церкви от государства и школы от церкви.

Отменялись все ограничения, связанные с принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, сословию или национальности. Женщина получала равные права с мужчиной, в том числе в сфере образования. Закрывались частные учебные заведения. В мае 1918 г. было введено совместное обучение мальчиков и девочек.

На I Всероссийском съезде по просвещению (1918) была одобрена система единой общеобразовательной школы с двумя ступенями: 5 лет и 4 года. Тем самым была ликвидирована разнотипность школ, существовавшая до революции. В октябре 1918 г. была введена новая орфография, так как в старой школе много времени уходило на изучение трудной орфографии.

Проведение в жизнь декретов Советской власти вызвало сопротивление со стороны ее врагов, в том числе, части интеллигенции. Государственный комитет по народному образованию, созданный после Февральской революции, отверг предложение Луначарского о сотрудничестве. Многие учителя восприняли новую власть настороженно [Поме-лов…, Педагоги…, с. 20].

Остро стояла проблема подготовки и переподготовки учительства. Летом 1918 г. было проведено более 100 краткосрочных курсов. Учительские семинарии были преобразованы в 3-х годичные педагогические курсы, готовившие учителей школ I ступени; учительские институты преобразованы в вузы для подготовки учителей школ II второй ступени. В учебные планы НКП вво- дил такие предметы как политэкономия, социология, история социализма, советская конституция, основные принципы единой трудовой школы.

Программа РКП(б) (1919) утверждала необходимость открытия детских садов, яслей, очагов, раскрепощения женщины, преподавание на родных языках, совместное обучение детей обоего пола, снабжение учащихся пищей, одеждой, обувью и учебными пособиями за счет государства, подготовку идейно выдержанных кадров, привлечение населения к активному участию в деле просвещения (мобилизация грамотных, развитие «советов народного образования»), государственная помощь в деле самообразования населения (кинематограф, библиотеки, курсы, лекции, народные дома и университеты). Педагогическую составляющую программы партии готовил Луначарский.

За короткий срок (1917–1920) число школ и учащихся значительно возросло: 1914 – 105524 школы, 7896000 учащихся, 1920 г. – 118398 школ, 9781000 учащихся [Константинов…, История…, с. 351]. Состав учащихся в средних школах изменился: вместо детей помещиков и буржуазии, чиновников и буржуазной интеллигенции ими стали дети рабочих и крестьян. С 1919 г. стали открываться рабфаки (рабоче-крестьянские факультеты). Они предназначались для тех, кто ранее не имел возможности получить знания, необходимые для обучения в вузе. Поступить даже на рабфак было делом да- леко не простым: конкурс, как правило, составлял несколько человек на одно место [Помелов…, Педагоги…, с. 47].

Декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР (1919) обязывал обучать всех лиц возрасте от 8 до 50 лет. Возникли пункты ликвидации безграмотности и школы для малограмотных. НКП создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности, и фактически осуществлял всю работу в данном направлении на протяжении ряда лет. До 1914 г. в России было около 3 миллионов беспризорников. После революции и гражданской войны их количество увеличилось в несколько раз. Стали создаваться детские дома. В 1921 г. их было свыше 5 тысяч, в которых содержалось 260 тысяч детей, в 1922 г. их было соответственно 7815 и 415 тысяч [Поме-лов…, Поэты…, с. 308].

Начиная с 1918 г., по инициативе Луначарского стали создаваться школы на нерусских языках в местностях, населенных соответствующими народами. Прошли съезды по просвещению национальностей в Москве, Казани и других городах, наметившие программу дальнейшей работы. Подготовке национальных педагогических кадров и изданию национальных учебников стало уделяться большое внимание. Это выразилось, в частности, в том, что практически в каждом педвузе были открыты отделения для «нацменов»6. Для многих, ранее «бесписьменных» народов России, были созданы алфавиты. Сеть именно национальных школ росла особенно интенсивно.

-

А. В. Луначарский был сторонником перехода русской письменности на латиницу. Ему, как и прочим партийцам с эмигрантским стажем, латиница была, видимо, ближе кириллицы. В 1929 г. по его настоянию в НКП была даже образована комиссия по разработке вопроса о латинизации русского алфавита. Решили начать латинизацию с языков национальных меньшинств, у которых не имелось своей письменности. Было издано некоторое количество книг, в основном, это были произведения русских классиков и простенькие книжки для малограмотных. Однако с уходом Луначарского с должности наркома эта идея застопорилась [Помелов…, Святые..., с.10].

II-я Всероссийская конференция РКСМ 19 мая 1922 г. приняла постановление «О детском движении». С тех пор этот день – 19 мая стал праздником – Днем рождения пионерской организации имени В. И. Ленина. В октябре 1922 г. на V съезде РКСМ были утверждены «Основные элементы программы юных пионеров», «Законы юных пионеров», «Торжественное обещание». В 1924 г. было 161000 пионеров, к концу 1925 г. – более полутора миллионов. Луначарский привлек к организации этого нового дела старых скаутмастеров, таких как его знакомый по эмигрантской жизни И. Н. Жуков [Помелов…, «Взвейтесь…, с. 156].

Глава НКП активно поддерживал, особенно в начальный период своей работы наркомом, работу инновационных учебных заведений на местах, в частности, открытие школьных коммун и школьных городков [Помелов…, Школьная…; Помелов…, Школьные…; Помелов, Опытно-показательные…].

Вся эта сложная работа, которая здесь обозначена в самых общих чертах, осуществлялась под руководством НКП, главой которого был А. В. Луначарский. По воспоминаниям современников и коллег, Анатолий Васильевич работал без выходных по 20 часов в сутки. Собственно, такой же «режим» был характерен и для всех других наркомов. Тратить время на дорогу до дома и стояние в очередях за хлебом им не приходилось; все они с семьями жили в комфортабельных кремлевских квартирах, и здесь же получали надлежащее питание.

В сферу деятельности наркома НКП входило руководство не только системой образования, но также и сферой культуры, к которой относилось всё, что имело отношение к издательской деятельности, библиотекам, театрам и кинематографу. Сам Анатолий Васильевич явно тяготел к этой «стороне» НКП, позиционировал себя как культуролог. Именно по был официальный термин, свободно применявшийся в печати и официальных документах.

истории культуры написаны все его труды; по крайней мере, те из них, что сохранили ценность по сегодняшний день. В 1960-е гг. были изданы его произведения в восьми то-мах7.

Книга А. В. Луначарского

А. В. Луначарский воспрепятствовал ликвидации Большого и Малого театров и разграблению крупнейших музеев Москвы и Петрограда. Он выбивал пайки артистам и писателям, спасал от смерти А. А. Блока.

В стремлении хоть как-то обезопасить культурные ценности и предотвратить их продажу за рубеж Анатолий Васильевич способствовал организации передвижных выставок и отправке в провинциальные музеи произведений современных и классических мастеров под предлогом ознакомления широких масс с искусством, в надежде на то, что там они лучше сохранятся8. А. В. Луначарский пользовался большой популярностью в творческой среде. М. А. Булгаков писал с него своего Воланда. О Луначарском в интеллигентской среде слагали анекдоты, а это, как известно, признак популярности и народной симпатии. С другой стороны, нельзя не упомянуть и о причастности наркома к высылке за рубеж интеллигентов и массовым чисткам в рядах университетских педагогов.

Сфера образования, однако, требовала от него куда больших усилий: ведь вузов, техникумов, школ, детских домов и детских садов во много раз больше нежели театров. К тому же, приходилось вникать в особенности определения содержания нового, социалистического образования и методики преподавания этого самого образования. Именно здесь руководство НКП встретило особенно большие трудности. Что это были за трудности, показывается на примере перестройки, затеянной Луначарским и его ближайшими коллегами, в вопросе определения нового содержания образования и его организационных форм.

Комплексные учебные планы и программы в научно-методиче- в подвале районного краеведческого музея, расположенного в небольшом районном городе Яранске Кировской области, были обнаружены пролежавшие здесь почти 100 лет «без движения» шедевры живописи, – многочисленные работы известных художников начала XX в. Василия Кандинского, Николая Фешина и Александра Родченко [Тайные…].

ской работе НКП. Начальный период работы народного комиссариата просвещения РСФСР (далее – НКП) вполне может быть охарактеризован, прежде всего, как время отрицания всего того ценного, что было накоплено отечественной школой за длительный период её существования усилиями видных российских педагогов-методистов и бесчисленного количества учителей-практиков.

В руководстве НКП преобладали люди, многие из которых, по-видимому, искренне стремились к позитивным переменам в деле образования. Однако их педагогические, и, в целом, научные, воззрения, а главное, те практические действия, которые они предпринимали, особенно в области программно-методической работы, со всей очевидностью свидетельствовали о том, что они, по всей вероятности, обладали, мягко говоря, не вполне достаточным уровнем познаний в сфере образования. Многие из них не только не имели никакого педагогического образования и существенного опыта учительской (преподавательской) работы, но зачастую не имели высшего образования вообще, даже наиболее видные деятели, например, такие как сам А. В. Луначарский, а также Н. К. Крупская, С. Т. Шацкий, А. С. Бубнов и др.9 Не имели высшего образования и те, впоследствии видные деятели образования и педагогики, которые были молодыми сотрудниками НКП и его учреждений в первые десятилетия его работы; среди них И. Т. Огородников, М. Н. Скаткин, Ф. Ф. Королёв, А. И. Кондаков и др. [Помелов…, У истоков…, с. 7; Помелов…, Вятские…, с. 136; Помелов…, «Вятский Макаренко»…].

Н. К. Крупская

Правда, некоторые сотрудники НКП, например, Н. К. Крупская, сестры Людмила Рудольфовна (1876–1932) и Вера Рудольфовна (1872–1944) Менжинские10 некоторый учительский опыт всё-таки имели; все трое в молодости работали вместе на общественных началах в воскресной школе для рабочих на Смоленском тракте. Но это было путей сообщения Марк Тимофеевич Елизаров владел разве что элементарной грамотностью. Кстати, он был мужем А. И. Ульяновой, старшей сестры Ленина, и всю жизнь работал путейцем-железнодорожником.

-

10 Их брат Вячеслав (Вацлав) Рудольфович Менжинский (1874 – 1934), председатель ОГПУ СССР.

давно, да и, как известно, занимались они со своими бородатыми учениками не столько грамотой и счётом, сколько политической агитацией. Ведущую роль в деятельности НКП в первые годы советской власти играли так называемые правительственные комиссары при комиссариате по народному просвещению Н. К. Крупская, П. И. Лебедев-Полянский, В. М. Познер, Л. Р. Менжинская и И. Б. Рогальский [О назначении… , с. 12]. Текущее руководство (с июня 1918 г.) осуществляла коллегия, в которую входили А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, «профессиональные революционеры» П. Н. Лепешинский, В. М. Познер, Д. Б. Рязанов и даже учёный-астроном П. К. Штернберг [Богуславский, 1999, с. 22]. Также активными членами НКП были В. Р. Менжинская и В. М. Бонч-Бруевич.

Соратницы Луначарского

Вера и Людмила Менжинские с братом В. Р. Менжинским

В течение первого советского учебного года некоторые ведущие деятели НКП даже отрицали необходимость разработки «центром», т. е. НКП, каких бы то ни было школьных программ; тем самым деятели

НКП, по всей видимости, стремились скрыть то крайне неприятное для них обстоятельство, что они просто не знали, как разрабатывать эти самые программы. Казалось бы, можно было бы привлечь к этой работе видных российских педагогов-методистов. Однако все значительные российские методисты (Н. Н. Иорданский, В. И. Чарнолус-кий, В. П. Вахтеров, Н. В. Чехов, В. А. Гердт, Я. И. Душечкин) либо состояли активными членами ВУС, оппозиционного настроенного по отношению к советской власти, и, естественно, не хотели компрометировать себя сотрудничеством с «узурпаторами», либо постарались покинуть столичные города и укрылись в провинции, по-видимому в надежде переждать «окаянные дни» (П. Ф. Каптерев), либо по требованию новоявленных репрессивных органов были вынуждены навсегда покинуть Россию, в том числе, «пассажирами» печально известных, пресловутых «философских пароходов» (М. Н. Стоюнина, В. В. Зень-ковский, В. В. Розанов)...

Тем не менее, конкретные потребности школы и настойчивые запросы учителей с мест вынудили-таки НКП, наконец, приступить к разработке программ. К концу 1918 г. были разработаны, а в начале 1919 г. были высланы на места, первые советские программы, построенные ещё по предметной системе, и носившие рекомендательный, примерный характер. Они именовались «Материалы для образовательной школы». В тексте этих «Материалов…» указывалось на необходимость выра- ботки конкретных программ с учётом местных условий каждого уезда и даже каждой школы. При этом оставалось непонятно, кто конкретно должен был заниматься этой самой «выработкой»: НКП, губернские работники образования, уездные сотрудники или даже сами учебные заведения. Понятно, что такой подход дезориентировал рядовых учителей и руководителей школ [По-мелов…, Тенденции…, с. 9].

В 1920 г. были опубликованы первые учебные планы советской школы, которые назывались «Примерные учебные планы для I и II ступени в единой трудовой школе» (1920). Они были составлены в двух вариантах: план-минимум и план-максимум. Первый вариант предусматривал сокращённое количество учебных часов для тех школ, которые находились в особенно тяжёлых условиях гражданской войны, что имело своим следствием нехватку педагогов, минимальное финансирование и практически повсеместное отсутствие письменных принадлежностей и «новых» учебников11. План-максимум исходил из регулярной пятидневной учебной недели, причём в шестой день, – в субботу, – предполагалось проведение экскурсий в природу и на предприятия.

В программах 1920 г., а также и 1921 г., всё еще было сильно влияние дореволюционных методистов, а это никак не устраивало руководителей НКП. Задачи, выдвигавшиеся установками большевистской партии, и, прежде всего, проведение в школу марксистско-ленинского мировоззрения, были отражены, по мнению «вождей» НКП, в программах ещё недостаточно сильно. К числу этих задач относились следующие: уничтожить разрыв между теорией и практикой, школой и жизнью, знанием и трудом; воспитать у школьников умение превращать коммунистические принципы в руководство для повседневной практической работы и т. п.

Сами по себе это были очень хорошие задачи, вот только как приступить к их реализации, – увы, никто не знал. В то же время, на необходимость решения именно этих учебно-воспитательных задач обращал особое внимание В. И. Ленин в своей известной речи на III Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи (комсомола) (далее – РКСМ) 2 октября 1920 г., получившей позднее название «Задачи союзов молодежи», и ставшей на многие десятилетия, вплоть до краха комсомола в начале 1990-х гг., идеологическим ориентиром деятельности ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи) [Ленин…, Задачи…].

4 июля 1921 г. коллегией НКП было утверждено положение о научно-педагогической секции (далее – НПС) государственного учёного совета (далее – ГУС), председателем которого была назначена учителя и были вынуждены на свой страх и риск это делать.

Н. К. Крупская. Уже 5 июля на заседании секции обсуждались тезисы о школьном строительстве. В итоговом документе заседания, в частности, отмечалось следующее: «Основным стержнем преподавания… должны быть теоретическое и практическое изучение экономической жизни и экономического строительства своей страны. … Это изучение должно идти по четырём направлениям: а) по направлению изучения сил и богатств природы; б) по направлению изучения способов воздействия на эти богатства и силы с целью их использования со стороны людей; в) по направлению изучения главного фактора производства – человека; г) по направлению изучения организации этого общества» [Крупская…, Тезисы…, с. 18].

В этой декларации в первоначальном виде в общих чертах была сформулирована основная идея будущих комплексных программ. В дальнейшем на заседаниях в НКП неоднократно обсуждалась идея создания комплексных учебных «беспредметных» программ. Эта «здравая» мысль, – создание «беспредметных» программ, – быстро стала «сквозной» при обсуждении таких важнейших организационных и методических вопросов, как методы обучения (были предложены, например, «естественный метод усвоения детьми грамоты», «комплексный метод обучения»), создание сельскохозяйственного уклона в деревенской начальной школе и индустриального уклона в городской школе, внедрение в школу краеведческой работы и др. Все эти нововведения предпола- галось внедрять в систему образования, причём в качестве основополагающего базиса образовательного процесса должно было выступать именно беспредметное обучение [Помелов…, Программно-методическая…, с. 98].

Это было действительно что-то новое, невиданное, небывалое в мировой истории образования. «Новаторами из Наркомпроса» единым махом отвергалось всё то ценное, что веками нарабатывалось как лучшими отечественными и зарубежными педагогами, теоретиками и практиками, начиная с В. Ратке и Я. А. Коменского, так и миллионами рядовых учителей во всех концах света [Помелов…, Первый…]. При этом лидерами НКП неизменно отвергались варианты учебных программ, построенные в соответствии с общепринятым во всём мире, традиционным, предметным принципом, который они посчитали излишне регламентирующим школьную работу.

В самом деле, разве школьная работа, и, тем более, её важнейшая составляющая, – учебный процесс, – нуждаются в какой-либо регламентации? На этот вопрос наркомпро-совские «новаторы от образования» отвечали решительно: «Нет, не нуждаются!». Иными словами, Луначарский «со товарищи» считали излишним каким бы то ни было образом регламентировать учебную работу.

Возможно, если бы эти деятели провели хотя бы по несколько уроков в обычной школе, они изменили бы свое мнение. Но вот чего у них не было, так это именно школьного, учительского опыта. Поэтому они и думали, что учёба должна осуществляться спонтанно. Усваивать ребёнок в школе должен был, по их мнению, не такие обязательные компоненты, всегда считавшиеся альфой и омегой образовательного процесса во всех странах и при всех режимах, как, например, счёт, письмо и чтение, не «какие-то там науки» и прочую «прозу жизни». Нет, и ещё раз нет! Ребёнок в школе, по мнению наркомпросовского руководства должен был усваивать «весь мир в целом».

В итоге, НКП и его подразделения (НПС, ГУС) решительно отвергли признанный всеми педагогами мира на протяжении многих столетий сам принцип предметного построения программ, и стали обсуждать исключительно различные варианты комплексных программ. «Строители нового мира» были одержимы идеей уничтожить, как они выражались, «старую школу», и в этой своей одержимости выливали не только действительно «грязную воду», но и «ребёнка», то есть всё то ценное, чтобы было наработано поколениями русских и зарубежных педагогов, – учителей-практиков и учёных-теоретиков.

Сама бредовая идея комплексного построения учебных программ была впервые упомянута ещё в документе под названием «Основные принципы единой трудовой школы» от Государственной комиссии по просвещению (16.10.1918 г.), в котором указывалось на необходимость слияния учебных предметов в «как бы детскую энциклопедию» [Основные принципы…, с. 139]12.

В ряде работ западноевропейских и американских педагогов, выступавших против схоластики и формализма старой школы, также проводилась идея комплексного построения учебных программ. Мы имеем в виду тех педагогов первых десятилетий ХХ в., которые выступили с идеей метода проектов и лабораторного метода (Д. Дьюи, У. Х. Килпатрик, Э. Паркхерст и др.).

Но в практическом опыте этих замечательных американских педагогов новозаявленные методы опирались на созданную специально под эти методы материально-техническую базу учебных заведений. Также учителя и учащиеся были морально и дидактически подготовлены к их введению [Помелов…, Создатель…; Помелов…, Реформатор…]. Вот почему эти методы и прославили их создателей, что, кстати, позволило автору данной статьи включить их в свою книгу под названием «100 великих педагогов» [Помелов…, 100 великих…].

Ничего этого, – ни материальной базы, ни готовности учителей работать по-новому, – не было и в помине в российском образовании тех лет. Кроме того, в американских школах указанные нововведения вводились лишь в специально отобранных, экспериментальных школах, в то время как в РСФСР НКП называть «Декларацией о единой трудовой школе».

было принято решение ввести столь кардинальные изменения во всех российских школах без исключения, причём сразу, без какой-либо предварительной подготовки.

Нельзя сказать, что новации деятелей НКП не опирались на научную основу. Ещё как опирались! Но что это была за «основа»? Возьмём, например, «труды» по данному вопросу Павла Петровича Блонского (1884–1941), известного педагога и педолога тех лет. В наследии Блонского есть много действительно ценных работ [Блонский…, Избранные педагогические произведения]. Однако сейчас мы останавливаемся на его «оригинальных» взглядах в связи с внедрением комплексных программ и планов. Так вот, П. П. Блонский в изданной в 1919 г. книге «Трудовая школа», обращаясь к учителям начальной школы, писал буквально следующее: «Можете во весь год не давать ни одного «всамделишного урока». Все знания должны рождаться из случаев и в работе. Единственная цель – сделать текущую работу более сознательной, умелой, понятной и интересной. Чем меньше ты будешь увлекаться погоней за знаниями, тем лучше» [Блонский…, Трудовая школа, ч. 1, с. 18].

П. П. Блонский

Сейчас невозможно поверить в то, что подобное могло быть напечатано и даже рекомендовано к внедрению. Невольно задаёшься вопросами: «Неужели Блонский всё это писал всерьёз? И если – да, то с какой целью? Он, что, действительно хотел уничтожить школу в России? Мечтал развалить сам процесс обучения в ней?».

Для того, чтобы у читателя не сложилось мнения, что приведённая выше цитата из Блонского является всего лишь «случайной опиской», «предоставим слово» Павлу Петровичу ещё раз. Вот как он критиковал программы старой школы: «К чему такая схематизация знаний на первой ступени обучения? Не лучше ли целостное образование, изучение цельной конкретной действительности? Наш ученик должен изучить мир и жизнь, а не арифметику и физику» [Блонский…, Трудовая школа, Ч. 1, с. 20].

Вся эта несуразица, как уже отмечалось выше, печаталась и рекомендовалась педагогическим работникам, и, по всей видимости, изучалась ими и, что самое печальное, внедрялась в практику школьной работы.

Весьма характерно, что составители двухтомника педагогических и психологических произведений П. П. Блонского в серии «Педагогическая библиотека» (М., Педагогика, 1979) хотя и включили в данное издание работу «Трудовая школа», но включили ее в значительно сокращённом виде , причём оказались опущенными именно приводимые выше цитаты, а также вообще весь материал о комплексных программах

[Блонский…, Избранные педагогические и психологические сочинения]. Объяснение этому может быть только одно: составители М. Г. Данильченко и А. А. Никольская не хотели знакомить современного читателя с заблуждениями П. П. Блонского периода 1920-х гг., дабы, так сказать, не снижать его «научный авторитет» в глазах современного читателя.

П. П. Блонский указывал также, что «школа должна давать не ряд отдельных знаний, но, прежде всего, единое, цельное мировоззрение» [Блонский…, Новые программы…, с. 22]. Иными словами, Блонский предлагал знания учащимся не давать, а сразу формировать цельное мировоззрение. Так разве мировоззрение, тем более цельное, не строится на ранее усвоенных знаниях? И если знаний у человека нет, так о каком мировоззрении вообще может идти речь? По-видимому, осилить «столь сложную» мысль было не под силу «крупному учёному», как неизменно вплоть до настоящего времени именуют П. П. Блонского в отечественной научной литературе. Он даже включен в том «100 великих психологов» [Яровицкий…, 100 великих психологов].

В качестве средства реализации такого, с позволения сказать, «мировоззренческого» подхода, считал П. П. Блонский, и выступают «гусовские программы с их марксистским подходом к изучению общественных явлений» [Блонский…, Новые программы…, с. 22].

П. П. Блонский не только выступал против предметного обучения, но и фактически отрицал саму идею обучения в его традиционном виде вообще. Главную задачу деятельности школы он видел в организации научной работы школьников. Для этого, по его мнению, в каждой школе должны быть открыты «научные студии»: физико-математическая, биологическая, социально-историческая, литературно-философская, философско-географическая. Ученик, по его словам, «половину всего школьного времени, предназначенного для научных занятий, проводит в переходах из одной научной студии в другую (выделено нами – В. П.), а остальную половину школьного времени, предназначенного для научных занятий, отдаёт своим специальным занятиям в избранной им научной области» [Блонский…, Трудовая школа…, с. 111].

Как видим, П. П. Блонский явно преувеличивал возможности детей и школы; у него речь идёт даже не о преподавании и учении, а о якобы научной деятельности , которую должны осуществлять ученики в школе, причём фактически самостоятельно и в области чуть ли не всех наук сразу! То, что он имел в виду именно научную, а не учебную деятельность, подтверждает настойчивое повторение именно этого термина, – научная деятельность. Другую половину рабочего времени Павел Петрович отводил на переходы из одной студии в другую. Ничего не скажешь, «очень рациональная» организация труда школьников «по Блонскому»!

Но вернёмся к комплексным программам. В 1920–1921 гг. имели место первые попытки воплощения на практике комплексного подхода в обучении, причём поначалу в деятельности опытно-показательных станций НКП. Наконец, в начале 1923 г. НКП принял к реализации в школах I ступени схему, разработанную при участии Н. К. Крупской. Она имела следующий вид.

Таблица 1

Схема построения программы обучения школы I ступени

|

Год |

Природа и человек |

Труд |

Общество |

|

1 |

Времена года |

Непосредственно окружающая трудовая жизнь деревенской или городской семьи |

Семья и школа |

|

2 |

Воздух, вода. Почва. Окружающие человека культурные растения и животные и уход за ними. |

Трудовая жизнь деревни или города, где живёт ребёнок |

Общественные учреждения деревни и города |

|

3 |

Элементарные наблюдения (сведения по физике и химии. Природа местного края. Жизнь человеческого тела |

Хозяйство местного края |

Губернские (областные) общественные учреждения. Картины прошлого своей страны |

|

4 |

География России и других стран. Жизнь человеческого тела |

Государственное хозяйство РСФСР и других стран |

Государственный строй России и других стран. Картинки прошлого человечества. |

Схема программы школы II ступени была построена по тем же трём «колонкам», которые получили такие названия: «Природа, её богатства и силы», «Использование этих богатств человеком (Трудовая деятельность людей)», «Общественная жизнь». По мысли авторов в первой колонке должны были найти место отдельные сведения по физике, химии и биологии, «поскольку они необходимы для понимания климата, жизни почвы, жизни растений», «для понимания жизни животных и человека». В этой же колонке размещались отдельные сведения по строению вселенной и по истории материальной культуры. Вторая колонка заполнялась сведениями из различных отраслей производства, техники, организации и истории труда. Третья колонка содержала материал обществоведческого характера и отдельные сведения по истории. Самое невероятное и удивительное в этой схеме заключалось в том, что важнейшие учебные предметы: математика, литература и языки, – русский и иностранные, а также родной язык (в национальных школах) вообще не были представлены; они должны были, по замыслу авторов этих планов, изучаться попутно (!!!).

На основании этой схемы НПС ГУСа в 1922–1923 учебном году была осуществлена разработка первого варианта программ школы I ступени. 15.07.1923 г. программы для первых двух лет обучения были утверждены коллегией НКП. Чуть позже была проведена разработка программ для 3-го и 4-го годов обучения (в тогдашней терминологии – 3-й и 4-й групп), и вскоре эти программы были изданы для всех четырёх групп школ I ступени [Новые программы…]. Во вводной записке к программам школ I ступени» отмечались два недостатка «до-гусов-ских» программ: их оторванность друг от друга и отсутствие связи с жизнью. Преодолеть эти недостатки и предполагалось применением комплексного метода, а также путём установления тесной связи содержания программ с жизнью.

Схема ГУСа центром школьных программ поставила трудовую деятельность людей, которая должна была изучаться в связи с природой, как объектом трудовой деятельности, и в привязке к общественной жизни, которая является следствием всё той же трудовой деятельности. Этим самым, по мысли авторов, достигалось единство всех компонентов программы. Все сведения, расположенные в трёх колонках, объединялись той или иной комплексной темой («комплексом»), изучение содержания которой увязывалось, по возможности, с сезонными явлениями и краеведением.

Каждая комплексная тема была рассчитана на определённый срок: от двух недель до полутора месяцев. Эти комплексные темы могли быть разными для городских и сельских школ. Для сельских школ такой темой могла стать тема «Навоз». Как вариант для городских школ могла бы быть производственная тема промышленного профиля, например, «Обувная фабрика». Для первого года обучения первой комплексной темой была «Жизнь ребёнка до школы летом», второй – «Знакомство со школой», третьей – «Охрана здоровья детей», четвёртой – «Октябрьская революция» (по срокам она приурочивалась к ноябрьским праздничным дням). Некоторые темы повторялись в один и тот же срок (в соответствии с сезонными явлениями и датами революционных праздников) на всех четырёх годах обучения. Таковы темы «Октябрьская революция», «Первое мая – международный праздник трудящихся», а, например, тема «Начало весенних работ» изучалась только в 1 и 2 классах.

Комплексные программы считались руководящими работниками НКП «блестящим завоеванием», подлинным выражением марксизма в школьной работе, применением диалектического материализма в программах и методах работы советской школы. А. В. Луначарский в речи на съезде заведующих губернскими отделами социального воспитания 11.03.1923 г. в таких восторженных выражениях характеризовал программы ГУСа: «Это есть нечто, в полном смысле слова, замечательное. Это целый переворот в деле школьного образования, это такая вещь, которая, если мы сумеем её развить, будет иметь всемирное значение. В этой программе лежит необычайное изящество структуры; с какой бы стороны ни подойти к ней, вы видите нечто цельное» [Новые программы.., с. 5].

Н. К. Крупская считала принципиально важным постановку идеи трудовой деятельности трудящихся в центр содержания программ, и обосновывала она это следующим образом: «В основу программы… кладётся изучение трудовой деятельности людей. Этим создаётся та внутренняя связь между темами отдельных бесед, между различными предметами, которая необходима, так как осмысливает всё преподавание» [Крупская…, К вопросу…, с. 113]13.

Спустя несколько лет, когда не только вся педагогическая общественность, но и высшие партийногосударственные органы, начнут дружно критиковать комплексные планы, Крупская и Луначарский не только станут замалчивать свою причастность к их созданию и внедрению в школы, но, более того, «ополчатся» на «те силы», которые эти программы создали и внедряли. При этом, разумеется, ни одного имени ими не будет названо. Это и понятно, иначе пришлось бы, прежде всего, назвать самих себя.

Вводная записка комплексных программ прямо указывала на то, что в ходе их реализации изучаются не учебные предметы, а некие «центральные темы», дающие, по мнению авторов этих программ, нужные учащимся по данной теме знания и навыки. Темы программы должны были быть, вместе с тем, «интересными и близкими активной жизни ребёнка и окружающей школу действительности». Интерес детей, проявлявшийся к тому или иному общественно-политическому или природному явлению провозглашался критерием отбора учебного материала. Иными словами, заинтересовались дети каким-либо текущим событием, – и всё, учёба побоку! Учитель обязан заниматься изучением и обсуждением с детьми этого события.

А как же быть в таком случае с изучением текущего учебного материала? А никак! Этот материал – «вечный»; он никуда не денется, его можно и отложить до лучших времён… Главное – сиюминутные интересы детей!

Школьная работа, согласно комплексным планам, объединялась на основе так называемых «очередных ударных заданий школы». При этом каждой школе предлагалось самой периодически выдвигать то или иное «принципиально ценное и практически важное ударное задание» , при проведении в жизнь которого должны были объединяться все шкрабы (школьные работники), имеющие отношение к данному классу.

известное русское присловье «Хороша дочь Аннушка! – хвалят мать да бабушка».

В школе II ступени, как отмечалось в программах, «синтетическое образование проводится: 1) путём координирования содержания отдельных изучаемых наук друг с другом, в смысле выделения общих, связанных друг с другом тем; и 2) путём максимальной согласованности преподавателей между собой, осуществляемой посредством периодических сговоров преподавателей по установлению связи между программами отдельных, одновременно изучаемых учащимися учебных предметов» [Новые программы…, с. 7].

Таким образом, добиваться успеха в освоении материала предлагалось путём « периодических сговоров между преподавателями ».

Уже во введении к программам для пятых-седьмых групп (классов) указывалось, что отныне «не придаётся никакой цены ранее сложившейся систематике школьных предметов; каждый школьный предмет теряет свою самостоятельность и самодовлеющую ценность» [Новые программы…, с. 5].

Кто же всё-таки, помимо Крупской и Луначарского, предлагал весь этот бред? Приведём, хотя бы кратко, взгляды и суждения одного некогда видного сотрудника НКП, в то время очень влиятельного, а ныне совсем забытого деятеля отечественной науки. Это известный большевистский деятель Михаил Николаевич Покровский (1868– 1932); с мая 1918 г. и до конца жизни он был заместителем наркома просвещения, отвечал за сферу науки и высшего образования.

М. Н. Покровский

В своём выступлении на вышеуказанном съезде Покровский дошёл до того, что даже стал отрицать значение математики как науки. Он, в частности, утверждал следующее: «Что касается математики, то мнение наиболее свежих математиков из университетских профессоров таково, что это не наука с определённым конкретным содержанием, а что это определённый язык, на котором говорят» [Константинов…, Очерки…, с. 125]. Изучение этого языка , то есть языка математики, по мнению М. Н. Покровского, должно происходить попутно, в процессе изучения физики, химии, механики, астрономии. Русский язык также должен был изучаться в связи с другими дисциплинами. Отсутствие в программе уроков словесности, т. е. русского языка и литературы, М. Н. Покровский считал огромным плюсом , так как он, по его признанию, «давно вынес впечатление, что нельзя отбить вкус к литературе лучше, чем введением её в форме преподавания» [Константинов…, Очерки…, с. 125]. И далее он утверждал, что «подростки, организовав клубы, изучат сами и Тургенева, и

Толстого, и Гоголя, и Пушкина» [Константинов…, Очерки…, с. 125].

Таким образом, в своей борьбе против систематической науки создатели комплексных программ, руководители НКП и официальной отечественной педагогической науки были готовы ликвидировать, объявить несуществующими не только учебные предметы, но даже тысячелетиями существовавшие науки, такие, например, как математика! Ими отрицалась необходимость преподавания русского языка и литературы. С презрением «учёный» Покровский говорил о Пушкине, Толстом, Гоголе и Пушкине.

И всё это были люди, возглавлявшие длительное время российское образование и отечественную науку! Что это такое, если не раннесредневековое мракобесие и вопиющая некомпетентность!?

И. В. Сталин в работе «Письмо т. Ме-рту» следующим образом оценил Покровского и Луначарского: «У нас в России процесс отмирания целого ряда старых руководителей из литераторов и старых «вождей» тоже имел место. Он обострялся в периоды революционных кризисов, он замедлялся в периоды накопления сил, но он имел место всегда. Луначарские, Покровские, Рожковы, Гольденберги, Богдановы, Красины и т. д., – таковы первые пришедшие мне на память образчики бывших вождей-большевиков, отошедших потом на второстепенные роли» [По-мелов…, Тенденции…, с. 19–20].

Здесь Сталин в один ряд поставил и верных соратников Ленина, и тех, кто боролся против него. При этом о Покровском и Луначарском он выражается самым пренебрежительным тоном. Но уже 12 апреля 1932 г. в некрологе в газете «Правда» Покровский назывался «виднейшим представителем старой большевистской гвардии, активным участником Октябрьской пролетарской революции, непримиримым борцом за генеральную линию партии, всемирно известным учёным-коммунистом, виднейшим организатором и руководителем нашего теоретического фронта, неустанным пропагандистом идей марксизма-ленинизма» [Равкин…, Творцы…, с. 94–95].

Смена «гнева на милость» неудивительна: «мавр сделал своё дело», и больше уже не был ни для кого опасен; почему бы его и не похвалить напоследок? М. Н. Покровский похоронен в Кремлёвской стене, его имя в 1932–1937 гг. носил Московский государственный университет. Вплоть до настоящего времени в научно-исторической печати и публикациях можно встретить хвалебные оды в его адрес. Мы можем объяснить это только тем, что авторы этих «од» недостаточно хорошо осведомлены о «научных заслугах» этого «учёного-марксиста». Примерно то же самое можно было бы сказать и в отношении научных заслуг А. В. Луначарского в области педагогики.

Работая над данной статьей, автор внимательно изучил содержание книги «А. В. Луначарский. О воспитании и образовании», вышедшей в издательстве «Педагогика» в серии Педагогическая библиотека». Издание вышло к 100-летию педа- гога, в 1976 г., с годичным опозданием [Луначарский…, О воспитании…]. Большой, 640-страничный том наполнен текстами выступлений наркома на I-м Всероссийском съезде по просвещению, на 3-й сессии ВЦИК 7-го созыва, на IV-м Всероссийском съезде по дошкольному воспитанию, на курсах заведующих окружными отделами народного образования и т. п. Все без исключения тексты представляют собой «агитки» типа «Учитель, учись!», – один из текстов так и озаглавлен, – и, конечно, изначально они не были предназначены для издания.

Вообще, Анатолий Васильевич стремился к тому, чтобы не оставлять после себя «педагогическое наследие», которое могло бы его как-то впоследствии скомпрометировать. Но совсем обойти педагогические проблемы содержания образования в своих выступлениях он, конечно, не мог. И вот что интересно: так же, как и в вышеупомянутом двухтомнике П. П. Блонского, вышедшего в те же годы, составители тома Луначарского (Э. Д. Дне-пров и др.) «аккуратно» обходят вопрос о его взглядах на характер и содержание обучения в школе и вузе. Причина, разумеется, та же, что и в случае с Блонским, а именно, нежелание «выносить на свет Божий» заблуждения тех лет. А ведь А. В. Луначарский нёс ответственность не только за качество содержания комплексных программ и их внедрение, но и был руководителем, приглашавшим на работу в НКП в качестве сотрудников Блонского, Покровского и других таких специалистов.

Составители комплексных программ, – и Луначарский в первую очередь, – по-видимому, вполне искренне стремились к решению следующих важнейших задач: 1) осуществить связь школы с жизнью, радикально перестроить школьное обучение, уничтожив отрыв обучения от практики, от трудовой деятельности людей; 2) привить учащимся диалектико-материалистическое мировоззрение и обеспечить материалистическое содержание школьного обучения; 3) сделать школьное обучение близким интересам ребёнка и соответствующим уровню и характеру развития возрастных групп; 4) установить связь обучения с жизнью данного района (краеведческий принцип) и с сезонными явлениями природы.

Указанные задачи были действительно актуальными. Однако введение комплексных программ вовсе не способствовало их решению. Авторы комплексных программ полагали, что внедрение их программ само по себе является залогом осуществления на практике диалектического принципа связи явлений жизни. Однако диалектический материализм имеет в виду естественные связи, а в комплексных программах устанавливались противоестественные, искусственные, надуманные связи.

Новаторы из НКП считали, что они проводят идею связи жизненных явлений, принцип связи обучения с жизнью; они «любовались» «цельностью» своих программ. В действительности же комплексные программы представляли собой неудобоваримую смесь бессистемных и клочкообразных сведений, набранных из различных областей знания и искусственно «притороченных» к той или иной теме. Комплексные программы нарушали систематичность знаний, логику учебных предметов, развивали у детей поверхностное отношение к учёбе и никчемное всезнайство. На уроках, возможно, говорилось о многом, но ничего не закреплялось основательно. Учёба шла, в лучшем случае, «галопом по Европам». Наука и жизнь механистически противопоставлялись друг другу, нарушалась последовательность в изучении знаний.

В школе II ступени учебные предметы хотя и сохранялись, но расположение учебного материала в каждой теме производилось в соответствии с комплексными темами, вследствие чего учебный предмет уродовался, а логика его нарушалась. Школьному учителю приходилось одновременно «сидеть на двух стульях»: давать учебный материал в соответствии с логикой конкретной дисциплины, и, в то же время, искусственно «подгонять» этот материал под некие комплексные темы, которые, как правило, не имели никакого отношения к учебному предмету.

Некоторые темы в комплексных программах школы I ступени, особенно связанные с сезонными явлениями и революционными праздниками («Первое мая – праздник трудящихся», «Великий Октябрь»), из года в год повторялись во всех четырёх классах. Отсюда излишний, совершенно необоснованный кон-центризм учебного материала, его ненужная повторяемость и большая неэкономность в расходовании времени на уроке.

Учебные навыки, то есть то, на что учителя всегда обращали особое внимание (беглость и правильность чтения, орфографически правильное письмо, умение быстро и правильно производить арифметические действия над числами и др.), в программах 1923–1924 учебного года отсутствовали совсем. Более того, во вводной записке к комплексным программам указывалось: «Нет надобности гнаться за сообщением какой-либо определённой суммы знаний» [Константинов…, Очерки…, с. 127].

Комплексные программы по существу уничтожали специфику каждого учебного предмета; не обращалось внимания на необходимость отработки навыков чтения, грамотного письма и быстрого устного счёта. В тексте программ давались, например, такие однозначные установки: «Не должно быть в школе арифметики и русского языка как особых предметов, никакого особого изолированного курса природоведения не должно быть» [Константинов…, Очерки…, с. 128].

Нами специально приведена эта цитата, с тем, чтобы показать, как настойчиво стремились создатели программ довести до сознания каждого «шкраба» мысль о «беспредметности» обучения: они повторяли её в программах многократно, едва ли не в каждом абзаце, с тем, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений на этот счёт. На местах, то есть в уездных, городских и губернских органах просвещения, стоявших, разумеется, ближе к реальной школьной практике, отнеслись к комплексным программам с явной настороженностью.

Так, Петроградский губоно издал эти программы для своих учителей, снабдив их специальным комментарием, в котором, в частности, достаточно осторожно отмечалось, что «предлагать программы, составленные по комплексному методу, где бы грани отдельных предметов стирались, пока такие программы не выдержали строгого испытания на практике, едва ли было бы целесообразно» [Программы-минимум…, с. 161].

Обратите внимание: в Петрограде программы НКП переиздали, чтобы обеспечить ими своих учителей. И в то же время, снабдили издание этих программ «указанием» на то, что пока, дескать, вводить их нецелесообразно. Но если Петроградский губернский отдел народного образования, как орган просвещения важнейшего российского региона, – как-никак «колыбель революции!, – ещё мог каким-то, – надо сказать, весьма «вычурным» способом, – образом выразить своё особое, причём крайне негативное мнение в отношении программ Луначарского и Ко, то губернским органам образования провинциальных территорий не оставалось ничего другого как принять предлагавшиеся программы к неукоснительному исполнению.

Лучшие учителя всё-таки пытались найти хоть какой-то свой выход из создавшегося положения. Так, в городе Вятка, в считавшейся передовой опытно-показательной школе имени Л. Б. Красина, учителя составляли «двойные» планы работы: первый план – реальный, как и раньше, направленный на фактическое обучение детей, и другой, в полном соответствии с наркомпросов-скими указаниями – для «прикрытия», на случай внезапной проверки со стороны «отнаробов» (отделов народного образования) [Поме-лов…, Народное…, с. 69].

В статье «Программы ГУСа и общественная работа» (1926) С. Т. Шацкий, рассказывая о работе на местах по схемам ГУСа, приводит ряд примеров того, как учителя используют гусовские «колонки». В частности, он писал: «В одной губернии у нас имеется 12 колонок, а в другой – 16, есть 18, 25, а на Восточной железной дороге (имеются в виду школы железнодорожного ведомства. – В. П.) – 61 колонка. Можно ли заниматься, имея такие большие простыни, и с шестидесяти одной точки зрения подходить к вопросам? Это невозможно, это тормоз для занятий. Учителя приобрели известный навык располагать по этим колонкам материал на любую тему. Скажешь «гвоздик», сейчас же по шестидесяти одной колонке проведут «гвоздик» или «капусту» и т. д. Я спрашивал учителей: «А как же вы работаете по этим схемам?» Откровенно отвечают: «Мы по ним не работаем, мы работаем так, как работали раньше, а когда придёт инспектор и требует схему, то мы ему её даем. Он смотрит на «простыню» и говорит: «Это не туда разнесли, а это надо сюда» <...> Приезжает товарищ из Сибири и просит: «Помогите нам в таком деле: мы на месте с товарищами очень хорошо разработали тему «Корова», провели её по всем колонкам, а слово «Пение» никак не увязывается. Как это сделать?» [Шацкий…, Программы…, с. 353– 354].

С. Т. Шацкий жалуется на неразбериху… Невольно возникает вопрос, а кто эту неразбериху устроил? Ведь Шацкий был членом НПС, и вместе со своими коллегами он сам и вводил эту немыслимую по своей глупости систему, в частности, в руководимой им 1-й опытноэкспериментальной станции НКП, а также голосовал за её внедрение в школах. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. С. Т. Шацкий был уже, разумеется, противником установления «противоестественных связей в обучении», и стал выступать с прямо противоположных позиций. Теперь он справедливо считал, что на первый план должна выдвигаться задача усвоения учащимися прочных знаний, умений и навыков по русскому языку, математике и другим предметам, и лишь на этой основе знания, умения и навыки интегрируются и т. д.

Вот только жаль, что такую ясную позицию Станислав Теофилович не занимал сразу, ещё в начале 1920-х гг. Правда, для того, чтобы так поступать в то время, надо было бы выступить, подобно Антону Семёновичу Макаренко, против «педагогического Олимпа», противопоставить себя ему. А Шацкий был сам неотъемлемой частью этого самого «педагогического Олимпа»…

А. С. Макаренко, руководивший в начале 1920-х гг. колонией имени М. Горького, дал картину того, каким образом была вынуждена строиться учебная работа по комплексным планам, навязывавшимся школам и другим учебно-воспитательным учреждениям со стороны НКП Украинской ССР14. Так, педагогическим коллективом колонии была разработана комплексная тема «Навоз» [Помелов…, Тенденции…, с. 24–25]. При подготовке докладов учащиеся использовали рекомендуемые им пособия, названия которых также приводились в конспекте. Не подлежит сомнению то обстоятельство, что для колонии, которой руководил А. С. Макаренко вопрос об ознакомлении воспитанников со свойствами навоза имел основополагающих моментах ориентировался на российский НКП, признавая его верховенство. Это касалось, разумеется, и всего того, что было связано с комплексными планами.

значительное практическое значение. И если бы вся эта вышеприведённая работа осуществлялась во внеучебное время, это можно бы было только приветствовать.

Но ведь педагог вынужден был заменять навозом , т. е. темой «Навоз», реальные учебные предметы с их конкретным содержанием, призванным формировать у детей мировоззрение, кругозор, теоретические знания и практические учебные умения и навыки, то есть всё то, что называется общим образованием. Понятно, что здравомыслящий педагог, каковым был Макаренко, не мог не видеть навязываемого из НКП мракобесия. Но что он мог поделать?

Самым жгучим методическим вопросом в ходе внедрения комплексных программ был вопрос об увязке комплексной темы с выработкой практических навыков (чтения, письма, устного счёта и др.). Педагогические журналы тех лет пестрят материалами, авторы которых задаются вопросами типа: «Как увязать материал по теме «корова» и прохождение правописания сомнительных гласных ? Как увяжешь волиспол-ком и склонения родовых слов с окончаниями – ый, ой, ое, ого, его ? Какая увязка может быть между темой «Наш край» и спряжениями и глагольными окончаниями ешь, ишь ?» [Константинов…, Очерки…, с. 129].

Неудивительно, что в таких условиях, как уже отмечалось выше, работа учителя поневоле начала принимать двойственный характер. Часть времени действительно заботившиеся об интересах дела учителя уделяли комплексу в чистом виде, прорабатывая с учениками, и при этом чертыхаясь про себя, материал трёх колонок комплексной программы. Другую часть урока они посвящали таким занятиям, которые ничем не отличались от уроков «старой» школы, то есть отработке реальных практических умений и навыков счёта, письма, чтения и т. п.

Уже к 1925 г. стала явно ощущаться несостоятельность комплексных программ. На недостатки программ, не обеспечивавших прочных знаний и навыков, указывали теперь не только учителя, но даже обычные рабочие и крестьяне. Они писали об этом в газеты, говорили на эту тему на разного рода съездах и конференциях. У них ведь тоже были дети и внуки, и вопрос качественного образования им был вовсе не безразличен. Например, на XIII Всероссийском съезде Советов при обсуждении доклада А. В. Луначарского на этом вопросе заострили внимание делегаты от Тамбовской, Московской и ряда других губерний. Повсеместно на школьных собраниях родители настаивали: «Научите наших детей, прежде всего, читать, писать, считать, а потом уже вводите нужные вам комплексы». «Комплексы» воспринимались здравомыслящими учителями и родителями как нечто противоестественное, противостоящее здравому смыслу; как нечто такое, что нужно чиновникам от образования, но никак не детям.

Защищаясь от совершенно здравых обвинений, в своих выступлениях Луначарский и Крупская подчёркивали, что их комплексные программы представляют собой конкретное воплощение политики партии в школе.

Иными словами, они попытались придать своим сумасбродным изыскам политический характер. Дескать, эти комплексы - проявление партийных установок. А раз так, то попробуй-ка выступить против этих замечательных программ! Сразу же попадёшь в члены какой-нибудь антипартийной оппозиции. Словом, комплексным программам был придан прямо таки чуть ли не сакральный, священный смысл.

Всё-таки под напором требований с мест А. В. Луначарский в 1925 г. выступил с «компромиссным» предложением устраивать в школах специальные уроки счёта, письма и чтения; как говорится, «нате вам, с барского плеча». Однако «реабилитировать» математику и другие науки, попавшие под его, Луначарского, запрет, глава НКП по-прежнему отказывался. Отказ от этого запрета и комплексных программ означал бы для него, Крупской и иже с ними признание их собственного поражения, чего Луначарский никак не хотел допустить. Комплексный подход в обучении по-прежнему оставался для него и его подчинённых «священной коровой», а применительно к содержанию проектов, - поистине «священной овцой».

Выступая на совещании заведующих агитационно-пропагандистскими отделами губернских комитетов ВКП(б) (1925) Луначарский с возмущением говорил о тех школах, которые, несмотря на запреты НКП, вернулись таки к предметному подходу, указывая при этом в документах, что комплексный подход ими полностью якобы осуществляется. Тем самым, эти школы, по мнению главы НКП, ввели в заблуждение руководящие органы [Луначарский…, Доклад на совещании..., с. 399].

Программа и расписание в этих школах, - возмущался нарком, - были примерно такие: арифметика, овца, письмо и т. д. Что же это за овца ? А это, оказывается, такой комплекс ! Но на самом деле, негодовал глава НКП, овцу приносили в жертву. Иными словами, никакая овца в действительности в этих школах не изучалась, что очень, очень плохо! - а вместо этого изучалась, видите ли, какая-то там математика! «Но разве математика может заменить собой овцу?!», искренне недоумевал А. В. Луначарский. Овца , по мнению Луначарского, должна была не только изучаться, но и быть положенной в основу обучения! Она, овца , всего-навсего лишь прописана в школьном расписании и разного рода отчётных документах как «доказательство» того, что программа обучения в школе строится по комплексному принципу, а на самом деле ей, овце, не уделяется должного внимания, которого она, овца , несомненно, заслуживает. Это ли не повод разобраться с такими школами!?

Работникам агитпропов, таким образом, фактически вменялось в обязанность следить за тем, чтобы в школах изучались именно овца, навоз, корова, Красный Октябрь, а не какие-то там «Пушкины и Лермонтовы», или, например, вульгарный устный счёт, чтение, письмо и прочая «проза жизни».

В 1925 г. в НКП уже стали понимать необходимость переработки программ, однако, вместо отказа от комплексного построения программ «педагогический Олимп» всё ещё твёрдо держался «комплекса» как ведущего начала структуры программ, и если к чему и склонялся, то лишь к некоторым уступкам в отношении «навыков», в том смысле, что их «потихоньку» стали разрешать.

Но что значит - «потихоньку»? Учителя оставались после уроков с теми детьми, кто проявлял желание хоть чему-то научиться. Родители приглашали учителей на дом, для фактически нелегальных индивидуальных или групповых занятий со школьниками. Отец автора данной статьи рассказывал, как ему и его одноклассникам пришлось в детстве, в 1920-е гг., будучи учениками одной из школ г. Котласа Архангельской губернии, что называется, испить полную горькую чашу наркомпросовских экспериментов. Единственная надежда в получении знаний была на «секретные», проводившиеся учителями тайком от посторонних занятия с отдельными учениками.

Единая комплексная тематика сохранялась и в программах первого концентра школ 2-й ступени, хотя обучение здесь велось всё-таки по отдельным предметам. В это трудно поверить, но во вводной записке, предваряющей, содержание этих программ, содержалась критика в адрес, - ни много, ни мало!, - учителей, которые превратили комплекс в какой-то «фетиш» и «педагогический кунштюк», и при этом не понимали «истинного духа комплексной системы организации образовательного материала» [Программы для первого концентра…, с. 5]. Вот уж, действительно, с больной головы на здоровую!

В 1927 г. были изданы новые программы, в которых прямо-таки с маниакальной настойчивостью, достойной лучшего применения, снова была подтверждена верность комплексной системе. При этом авторы даже сожалели, что школы пока оказываются не в состоянии «построить все программы и всю учебную работу в виде комплексов-дел , в виде последовательного и непрерывного ряда трудовых заданий общественно-практического порядка» [Программы и методические записки... , с. 26].

В то же время, программы 1927 г. включали в себя элемент своеобразного компромисса между комплексностью и предметностью в форме своеобразного приложения, которое называлось «программа навыков». Но уже в программах 1929 г. это, казалось бы, здравое дополнение было исключено, а сами программы стали во всё большей степени преобразовываться из комплексных в комплексно-проектные; они стали ещё более бессистемными, и, что было особенно печально, сильно сокращался объём изучаемого школьниками содержательного материала. Помимо этого, в программах усиливался концен-тризм в преподавании учебного материала и его повторяемость. Так, и в 1-м, и во 2-м классах указывалось на необходимость «наблюдения за распусканием веток и проращиванием семян». К вопросам о строении цветка и его опылении программа возвращалась трижды, то есть во всех первых трёх классах.

Вместо общеобразовательного материала авторы программ выдвинули на передний план общественно-полезную работу, которая должна была выполняться в виде проектов с первых же дней пребывания ребёнка в школе; например, «Наблюдения за заболеваемостью в своих семьях». Это была всего лишь вторая по счёту комплексная тема I-го года обучения, и сразу такая, мягко говоря, специфичная. В программе указывалось, что, если в семье все были здоровы, и наблюдать было не за кем, предлагалось идти наблюдать туда, где есть больной. Причём даже не помогать, а только наблюдать.

Кстати, вся эта фантасмогория имела место тогда, когда в стране ещё только ставился вопрос о вакцинации от опасных заразных заболеваний; в некоторых регионах страны имели место эпидемии малярии, холеры, тифа и других опасных заболеваний. И вот, согласно программе НКП, учащийся 1 класса, вместо того, чтобы соблюдать все нормы дистанцирования и соблюдения санитарно-гигиенических норм, должен был идти туда, где явно есть заразные больные с целью наблюдения.

Аналогичный «конструктивный» характер имели и другие темы у первоклассников, например, такие: «Как мы можем облегчить труд наших матерей», «Участие детей в совместном проведении всей школой антирождественской пропаганды». Первая тема 4 класса сельской школы в программе 1929 г. названа проект-темой; её название звучало так: «От чего зависит урожай и как его поднять». Иными словами, ученикам начальной школы предлагалось найти решение вопроса, над которым бились, бьются и будут биться до скончания веков лучшие умы агротехнической науки и практики.

Впоследствии недостатки рассмотренных здесь программ были «списаны» на «происки правых и левых уклонистов», на «вредителей», которые «маскируясь революционной фразой, двурушничая, сумели ввести в заблуждение наркомпрос». Так представлял себе дело известный советский историк педагогики Е. Н. Медынский (1885–1957) [Медынский…, Очерки…, с. 135]. Именно этим обстоятельством он объяснял несовершенство программ 1920-х гг. Правда, фамилии «двурушников» Евгением Николаевичем и другими «разоблачителями» «почему-то» не назывались. Собственно говоря, понятно почему; книга Константинова и Медынского вышла в 1948 г., а в те годы назначать врагов мог только один человек в СССР, – и этим человеком был, разумеется, не историк педагогики Медынский. Всем остальным гражданам предоставлялось право с этим «назначением» только соглашаться и одобрять его. К тому же, сам Е. Н. Медынский был тесно связан с Н. К. Крупской, хорошо знал всех сотрудников НКП «первого при- зыва». Не мог же он их называть поименно! Да и как их назовёшь, этих самых «двурушников»?! Это же были всё те же деятели НКП, продолжавшие, как ни в чём не бывало, там же и работать; разумеется, за исключением тех, кто подвергся репрессиям. Но, конечно, причиной репрессий было отнюдь не внедрение ими злополучных комплексных программ, а совсем другие причины.

Несмотря на то, что в педагогической печати 1930-х гг., и позднее, по существу, вплоть до конца советского власти, вина за все эти повсеместно вводившиеся благоглупости возлагалась на неких мифических «уклонистов» и «вредителей», чьи «гнёзда», – как было принято писать в газетах, – «были разрушены благодаря бдительности органов безопасности», конкретные фамилии этих самых «вредителей» никогда не назывались, ибо тогда надо бы было называть имена, которые были окружены пиететом и были неприкасаемы для критики. Ведущие отечественные историки педагогики вплоть до падения социалистического строя не торопились признавать порочный характер программ ГУСа, ограничиваясь крайне мягкой критикой, и делая упор на позитивные моменты. Так, научный консультант по докторской диссертации автора данной статьи, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Российской академии образования Захар Ильич Рав-кин (1918–2004) в нейтральных тонах характеризовал программы ГУСА 1920-х гг., называл их первой попыткой в направлении поиска пу- тей революционного обновления содержания школьного образования, установления связи его с жизнью, с практикой социалистического строительства [Очерки истории школы…, с. 222].

Другой видный советский педагог Фёдор Филиппович Королёв (1898–1971) признавал тот факт, что идея комплексного построения программ приводила к установлению надуманных и искусственных связей отдельных учебных предметов с комплексными темами. Иными словами, он дословно повторял характеристику программ, данную в своё время Н. К. Крупской в тот период, когда их недостатки стали очевидными для всех. Впрочем, Ф. Ф. Королёв сам был сотрудником НКП и членом ГУСа во времена Луначарского и Крупской, поэтому не мог же он высказывать критические замечания а адрес самого себя и своих бывших начальников.

А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» писал о «потоках» и «ручейках» незаконно арестованных. К первым он относил военных, интеллигенцию в целом, крестьян-единоличников, партийных работников и т. д. И одним из таких «ручейков» были те учителя, которые выступали против навязывавшихся школе методов, таких как метод проектов, бригадно-лабораторный и т. п. [Солженицын…, Архипелаг…, с. 66].

Спустя несколько лет после выхода партийных постановлений о школе (1931–1932), «амнистировавших» классно-урочную систему и «милостиво» разрешивших учителям, как и прежде, работать «по предметам», а не «по проектам», появился уже другой «ручеёк». Это были те учителя, которые в предшествующие годы как-то приспособились к «проектной» системе, а теперь стали неугодны и подвергались критике. О том, чтобы привлечь к ответственности истинных виновников этой методической глупости, – а это были ведущие сотрудники НКП и назначавшиеся ими клевреты «на местах», – и речи не могло идти.

Разумеется, никаких «уклонов» и никакого «вредительства» в деятельности деятелей НКП в 1920-е гг. и позднее не было и в помине. Зато имело место самое настоящее дремучее педагогическое невежество, фундированное идеологическими и политическими установками, и выражавшееся в отказе от всего передового в деятельности российской школы в предшествовавший исторический период. Немалый вред наносило и бездумное увлечение зарубежными «новациями», что не в последнюю очередь объяснялось солидным дореволюционным эмигрантским «стажем» ведущих сотрудников НКП. И, разумеется, как уже указывалось выше, важной причиной внедрения рассмотренных выше «комплексных программ» было отсутствие педагогического образования и серьёзной учительской (преподавательской) практики у руководителей этого ведущего органа образования в стране.

Один доктор исторических наук, профессор упрекнул меня в том, что я не включил в свою книгу «100 великих педагогов» очерк о А. В. Луначарском. Данная статья представляет собой в том числе, и своего рода ответ на эту «критику».

Заключение . Проведенное исследование показывает, что на всех жизненных этапах А. В. Луначарского в его научной и практической деятельности преобладало стремление принести как можно больше пользы своему народу. Проучившись всего один год в вузе, он, благодаря своей настойчивости, сумел стать одним из образованных людей своего поколения, – академиком, автором значительного количества монографий, содержание которых остается актуальным до настоящего времени. Все свои силы Луначарский направлял на практическую реализацию большевистских идей. В таком сложном деле как просвещение целой огромной страны невозможно было обойтись без тех или иных ошибок, что в полной мере проявилось в разработке НКП учебных программ и планов.

В последующие десятилетия идея комплексности в педагогике неоднократно выдвигалась, правда уже не в таком карикатурном виде, а в форме комплексного подхода в обучении, в плане усиления межпредметных связей, причем на базе предметного обучения. Оптимального решения проблемы сочетания изучения отдельных предметов и интеграции между ними не найдено до сих пор.

Как бы там ни было, высвобожденная революцией энергия масс, в том числе учительских, позволила добиться в 1920-е гг. значительного прогресса в ликвидации неграмотности, в восстановлении и дальнейшем развитии системы образования, в подготовке первого поколения «красных» командиров производства и специалистов высшей квалификации; иными словами, дала возможность заложить надёжный фундамент для будущего подъёма хозяйства страны в целом, и выхода её на передовые позиции во многих отраслях науки и производства. Во всех этих достижениях есть немалая частица трудов Анатолия Васильевича Луначарского.

Проведенное исследование показывает, что история российского образования хранит значительное количество тайн и обещает множество открытий, которые могут и должны быть поставлены на службу современной отечественной педагогике.