Первый опыт формирования тазового дна у больных местно-распространенным раком прямой кишки

Автор: Кабанов М.Ю., Соловьев Иван Анатольевич, Васильченко М.В., Костюк И.П., Кириллов Д.А., Синельников Л.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.8, 2013 года.

Бесплатный доступ

При выполнении комбинированных операций на органах малого таза существует высокий риск развития ранней спаечной кишечной непроходимости, частота которой составляет 20-27%. Это объясняется тем, что после хирургического удаления опухолей органов малого таза, образуется дефект тазового дна с полостью, куда опускаются петли тонкой кишки, которые спайками фиксируются к стенкам раневой полости, вызывая явления кишечной непроходимости. В настоящее время отсутствует единый подход к укрытию входа в малый таз при комбинированных экстирпациях прямой кишки. В статье предложен новый способ формирования тазового дна у данной категории больных.

Местно-распространенный рак прямой кишки, эвисцерация тазовых органов

Короткий адрес: https://sciup.org/140188160

IDR: 140188160 | УДК: 616.351-006.6:616.718.19-089

Текст научной статьи Первый опыт формирования тазового дна у больных местно-распространенным раком прямой кишки

Колоректальный рак занимает 3-е место у мужчин и 4-е место у женщин в структуре онкологической заболеваемости и отмечается постоянная устойчивая тенденция к ее росту на 13–14% в год [1, 5, 7]. Распространение опухоли на соседние органы малого таза развивается у 10–31% больных, при этом более чем в половине наблюдений вовлекаются органы мочевой системы, и в первую очередь мочевой пузырь [6, 7, 8]. Часто вопрос о выполнении эвисцерации тазовых органов встает при рецидивах или осложнениях колоректального рака, когда возможности даже паллиативного химиолучевого лечения крайне ограничены [1, 3, 7].

Распространение опухоли прямой кишки на соседние органы диктует необходимость выполнения различных комбинированных резекций прямой кишки (передняя, задняя или тотальная эвисцерация). По данным современной литературы, выполнение эвисцерации тазовых органов сопровождается большим количеством ранних послеоперационных осложнений, при этом острая спаечная кишечная непроходимость развивается в 20–27% случаев [1, 2, 3]. Это объясняется тем, что после удаления опухолей органов малого таза, образуется дефект тазового дна с полостью, куда опускаются петли тонкой, реже толстой кишки, которые спайками фиксируются к стенкам раневой полости, вызывая явления кишечной непроходимости [1, 6, 8].

Проблема укрытия входа в малый таз во время операции при местно-распространенном раке органов малого таза до сегодняшнего дня остается нерешенной. Восстановить тазовое дно перитонизацией удается всего лишь у 27,5% больных. Наиболее часто для ликвидации образовавшейся послеоперационной раневой полости в малом тазу её заполняют мобилизованным большим сальником. При невозможности использования сальника для пластики используют большую поясничную мышцу на сосудистой ножке. Для этого рассекают париетальную брюшину, забрюшинно мобилизуют правую большую поясничную мышцу, отсекают её от проксимальной точки фиксации, на сосудистой ножке перемещают в раневую полость малого таза и фиксируют отдельными узловыми швами к остаткам резецированных мышц тазового дна. Третий метод – пластика тазового дна полипропиленовой сеткой, которая наиболее широко используется из-за ее стабильности, прочности, инертности и отличных манипуляционных качеств. Однако, когда эта сетка входит в контакт с кишечником, она имеет тенденцию вызывать спайки, которые иногда приводят к образованию свища. Для этого выкраивают сетку в соответствии с размерами образовавшейся раневой полости, укладывают и сшивают её с мягкими тканями у входа в малый таз, отграничивая свободную брюшную полость от раневой поверхности в малом тазу. Верхнюю поверхность сетки укрывают остатками брюшины или мобилизованным сальником [4, 7].

Цeль данного сообщения заключается в демонстрации первого опыта формирования тазового дна у трех больных местно-распространенным раком прямой кишки.

Материал и методы

Компания ETHICON разработала композитную четырехслойную сетку второго поколения для имплантации в глубокие слои брюшной полости, которая была разработана для внутрибрюшной пластики грыжевых ворот грыж различной локализации. ПРОСИД – это многослойная сетка, которая состоит из неабсорбируе-мого материала PROLEN (полипропилен) Soft Mesh, заключенного в капсулу слоистого материала PDS и также включающий слой абсорбируемого OРС. Эта сетка очень гибкая и хорошо располагается в тканях. Основное ее предназначение – ненатяжная пластика передней брюшной стенки при больших дефектах апоневроза и у лиц пожилого и старческого возраста.

В современной отечественной и зарубежной литературе мы не встретили публикаций о возможности использования данной сетки для пластики тазового дна с целью сохранения анатомической целостности и отграничения органов брюшной полости от органов полости малого таза.

Наш первый опыт основан на внедрении неадгезивной сетки у трех пациентов мужского пола в возрасте от 47 до 65 лет, которые находились на лечении в клинике военно-морской и госпитальной хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова с диагнозом «Рак прямой кишки сT4Nх+M0, прорастание опухоли в мочевой пузырь» с июля по октябрь 2012 года.

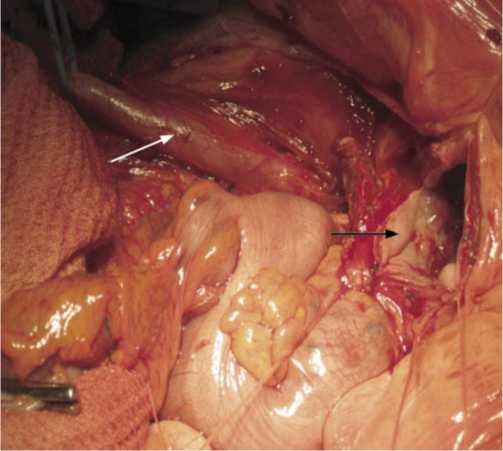

При дооперационном стадировании во всех случаях установлена инвазия опухоли в мочевой пузырь (рис. 1), которая подтверждена при интраоперационной ревизии (рис. 2).

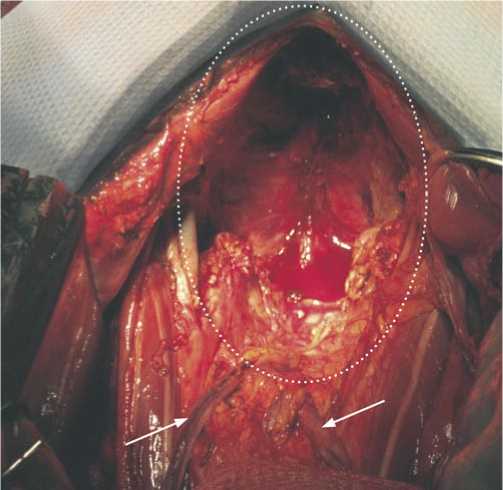

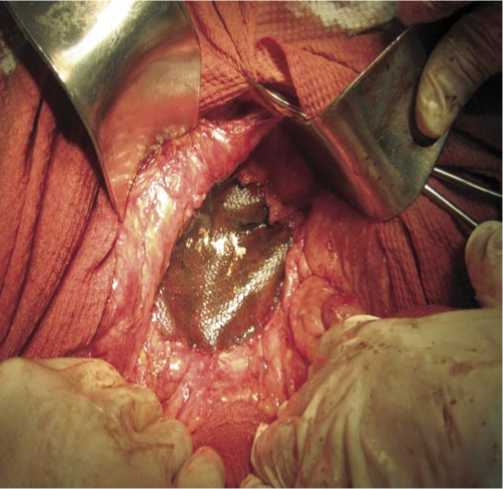

Во всех случаях выполнена операция – передняя эвисцерация тазовых органов (комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки, цистэктомия, деривация мочи по Брикеру). В связи с распространением опухоли на мочевой пузырь и вовлечением в опухолевый процесс париетальной и висцеральной брюшины малого таза – последняя иссекалась полностью. Окончательный вид полости малого таза после удаления прямой кишки и мочевого пузыря представлен на рисунке 3. Пластика тазового дна осуществлялась сеткой ПРОСИД компании ETHICON (рис. 4). Подшивание сетки к мягким тканям тазового кольца и промонториуму осуществляли с помощью нити викрил 3/0–4/0.

Всем больным устанавливали ПХВ-дренаж в полость таза – над сеткой. Промежностная рана тампонировалась. Послеоперационный период протекал без осложнений. Дренаж из брюшной полости удаляли на 1–2-е сутки после удаления мочеточниковых обтураторов (на 10-е сутки после операции). После удаления тампонов через промежностную рану на 7-е сутки, полость малого таза дренировали из отдельного разреза в перианальной области, промежностную рану ушивали. Дренаж, установленный под сеткой удаляли на 10-е сутки. Во всех случаях интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений не отмечено.

Выводы

Таким образом, применение данного метода формирования тазового дна позволило отказаться от более технически сложных способов. Предлагаемый способ формирования тазового дна у больных с местно-распространенным раком прямой кишки позволяет технически просто выполнить его пластику и предотвратить возникновение грыж диафрагмы малого таза и спаечной кишечной непроходимости в раннем и позднем послеоперационном периоде.

Рис. 1. Компьютерная томограмма органов малого таза больного Т., 54 года. Стрелкой указана зона распространения опухоли прямой кишки на дно и переднюю стенку мочевого пузыря с формированием мочепузырно-прямокишечного свища

Рис. 2. Больной А. 65 лет. Жирной стрелкой указана зона инвазии опухоли среднеампулярного отдела прямой кишки в треугольник мочевого пузыря (просвет мочевого пузыря вскрыт), тонкой стрелкой указан расширенный левый мочеточник

Рис. 3. Больной А. 65 лет. Интраоперационный вид полости малого таза (указан пунктирным овалом) после экстирпации прямой кишки и цистэктомии, стрелками указаны расширенные пересеченные мочеточники

Рис. 4. Больной А., 65 лет. Формирование тазового дна сеткой ПРОСИД компании ETHICON

Список литературы Первый опыт формирования тазового дна у больных местно-распространенным раком прямой кишки

- Бойко В.В. Стратегия хирургического лечения местнораспространенных опухолей малого таза с применением эвисцерации. Сообщение 1. Синдром кишечной непроходимости, кровотечения и сдавления мочевого пузыря/В.В. Бойко, И.В. Криворотько//Международный медицинский журнал; 2008. -№ 2. -С. 76-82.

- Бойко В.В. Стратегия хирургического лечения местнораспространенных опухолей малого таза с применением эвисцерации. Сообщение 2. Синдром сдавления сосудистых образований, эмболизации, нагноения, поражения лимфатических сосудов и костей таза/В.В. Бойко, И.В. Криворотько//Международный медицинский журнал; 2008. -№ 3. -С. 59-64.

- Бойко В.В. Стратегия хирургического лечения местнораспространенных опухолей малого таза с применением эвисцерации. Соощение 3. Рак прямой кишки, матки, яичников, предстательной железы, тератоидные опухоли малого таза/В.В. Бойко, И.В. Криворотько//Международный медицинский журнал; 2008. -№ 4. -С. 64-74.

- Воблый И.Н. Интраоперационная профилактика хирургических осложнений при операциях по поводу рака прямой кишки//Автореф. дисс..канд. мед. наук/И.Н. Воблый. -Ростов-на-Дону.: 2010. -157 с.

- Давыдов М.И. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ/М.И. Давыдов, Е.М. Аксель//Вестн. РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. -2006.-№ 17 (3 прил. 1). -С. 11-132.

- Давыдов М.И. Тактика оперативного лечения при местнорапространенных опухолях органов малого таза с поражением мочевого пузыря/М.И. Давыдов, Т.С. Одарюк, М.И. Нечушкин и др.//Онкоурология. -2006. -№ 2. -С. 26-30.

- Saito N., Suzuki T., Sugito M., et al. Bladder-sparing extended resection of lo cally advanced rectal cancer involving the prostate and seminal vesicles.//Surgery Today. -2007. -N 37. -Р. 845-852.

- Miura K., Kobayashi T., Funayama Y., et al. Giant T4 rectal carcinoma mimicking urinary bladder adenocarcinoma accurately diagnosed by immunohistochemistry and successfully treated with total pelvic exenteration.//Surgery Today. -2008. -N 38. -P. 261-265.