Пещера Газма - стоянка финального среднего палеолита в Азербайджане: палеогеография, хронология, археология

Автор: Зейналов А.А., Анойкин А.А., Кулаков С.А., Очередной А.К., Курбанов Р.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Статья в выпуске: 3 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам исследования индустрии среднего палеолита из пещеры Газма, расположенной в Нахчыванской Автономной Республике (Азербайджан). Приводятся данные по стратиграфии, палеонтологии, хронологии и археологии стоянки. На памятнике выделены шесть литологических слоев, три из которых (IV-VI) содержали массовый археологический материал. Хронология объекта построена на серии ОСЛ-дат. Установлено, что накопление слоев IV-VI происходило ~55-40 тыс. л.н. На основе комплекса естественно-научных данных (результаты изучения палеонтологических, палинологических материалов, гранулометрического анализа) реконструируются природные условия в окрестностях пещеры в позднем плейстоцене. Видовой состав фауны показывает, что в этот период в районе пещеры соседствовали природные зоны степей, полустепей и лесистых гор, а в пойме рек произрастали тугайные леса и были участки с зарослями камыша. Основное внимание уделяется анализу археологических материалов (896 артефактов). Установлено, что в первичном расщеплении доминировали леваллуазская и параллельная техники. Среди сколов высока доля леваллуазских заготовок. В орудийном наборе преобладали остроконечники (леваллуазские и мустьерские) и скребла; имелись лимасы, ножи и немногочисленные невыразительные изделия верхнепалеолитических типов (скребки и проколки). Выявлено широкое использование приема вентральной подправки основания остроконечников и вентрального или дорсального утончения скребел. Сделан вывод о том, что материалы Газмы по всем основным показателям соответствуют технокомплексам финального среднего палеолита, известным в настоящее время на территории Восточного Закавказья. Каменная индустрия памятника, относящаяся к первой половине МИС 3, является ярким примером индустрии «тагларского типа».

Азербайджан, средний палеолит, палеонтология, палинология, осл-датирование, леваллуа

Короткий адрес: https://sciup.org/145146904

IDR: 145146904 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.040-049

Текст научной статьи Пещера Газма - стоянка финального среднего палеолита в Азербайджане: палеогеография, хронология, археология

В настоящее время на территории Кавказа известно несколько сотен памятников, на которых представлены археологические материалы среднего палеолита. При этом только на очень незначительной части таких объектов артефакты залегают in situ , что позволяет точно охарактеризовать каменные индустрии, определить их хронологию и направление развития [Любин, 1989; Джафаров, 1999; Голованова, Дороничев, 2003; Любин, Беляева, 2006; Гусейнов, 2010; Pinhasi et al., 2012; Stone Age…, 2014]. Таким образом, все схемы развития среднего палеолита региона опираются на коллекции немногочисленных известных стоянок, из которых наиболее информативные находятся в его южной и северозападной частях и связаны, как правило, со скальными убежищами [Любин, 1989]. На территории Азербайджана наиболее известными памятниками этого типа являются пещеры Азых и Таглар [Джафаров, 1999; Гусейнов, 2010]. В Нахчыване памятники палеолита долгое время не были известны. Только в 1983 г. здесь была открыта пещерная стоянка Газма, многолетние комплексные исследования которой позволяют реконструировать культурные процессы в регионе на финальных стадиях среднего палеолита. Цель статьи – ввести в научный оборот весь комплекс научной информации, относящейся к данному объекту.

Общие сведения

Пещера Газма находится в Шарурском р-не Нахчыван-ской Автономной Республики (Азербайджан), на югозападных отрогах Даралагезского хребта, в 3 км к ЮВ от с. Тананам (рис. 1). Она расположена на левом склоне сухой долины в бассейне р. Арпачай, на 30 м выше уровня реки (1 500 м над ур. м.) (рис. 2, 1 ).

Карстовая полость связана с останцом известняков триасового возраста и относится к пещерам коридорно-гротового типа (подтип разветвляющиеся) (рис. 2, 2 ). Она вытянута по оси СЗ–ЮВ на 32 м при максимальной ширине до 6 м, а в 12 м от капельной линии разделяется на два узких рукава (рис. 2, 3 ). Общая площадь пещеры составляет ок. 60 м 2 . Вход обращен к ущелью Газма (северо-западная экспозиция) [Зейналов, Велиев, Тагиева, 2010].

Как археологический объект пещера Газма исследовалась в 1987–1990 гг. (под руководством А.К. Джафарова и А.А. Зейналова) и 2008–2011, 2013 гг. (под руководством А.А. Зейналова). На памятнике вскрыт участок площадью ок. 24 м 2 на всю мощность рыхлых отложений (рис. 2, 3 ) [Зейналов, 2013, 2016]. В 2021 г. участниками Российско-Азербайджанской геоархео-логической экспедиции был проведен отбор колонки образцов для ОСЛ-датирования привходовой части пещеры [Анойкин и др., 2021] (рис. 3).

Рис. 1. Карта-схема района исследований.

Стратиграфия

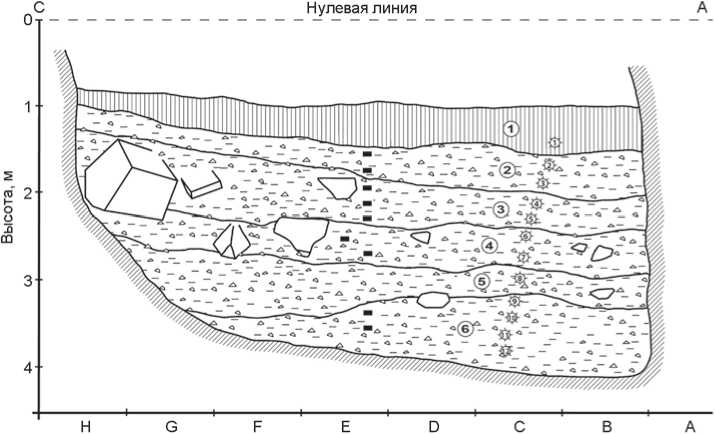

Разрез отложений памятника мощностью ~3 м включает следующие литологические подразделения (сверху вниз) [Зейналов, 2016] (рис. 3).

Слой I. Современный гумус, темно-серый, рыхлый, пылевидный. Мощность 0,1-0,25 м. Содержит единичные фрагменты керамики и кости.

Слой II. Суглинок легкий, светло-желтый, содержит углистые прослойки и линзы зеленовато-серой супеси (до 0,3 м). Мощность 0,2-0,6 м.

Слой III. Супесь серо-желтая, плотная. Включает незначительное количество обломков известняка (щебень, редко дресва). Мощность 0,5-1,3 м. Содержит массовый палеонтологический материал.

2 м

б

г

д

Рис. 2. Пещера Газма.

1 - ущелье Газма и вид на долину р. Арпачай с С; 2 - вид на пещеру Газма с С; 3 -план пещеры Газма с указанием участков раскопочных работ.

а - граница карстовой полости; б - граница карстовой полости по линии нулевого репера; в - капельная линия; г - кострища и очаг; д - участки работ по годам.

193S

‘1987-

'А В С D Е F G Н

12 56

37 48

Рис. 3. Стратиграфическая ситуация в пещере Газма, северная стенка раскопов 1988 и 1990 гг. (линия А-С).

1 - слой гумуса; 2 - граница скалы; 3 - граница слоя; 4 - суглинок со щебнем; 5 - крупные обломки известняка; 6 - номер слоя;

7 - место отбора образцов для палинологического анализа; 8 -место отбора образцов на ОСЛ-датирование.

Слой IV. Суглинок легкий, темно-серо-желтый. Включает большое количество мелкого и среднего щебня. Мощность 0,4-0,5 м. Содержит массовый археологический и палеонтологический материал.

Слой V. Суглинок легкий, серо-коричневый, плотный, с тонкими прослойками илистого материала зеленовато-серого цвета. Включает большое количество мелкого и среднего щебня. Мощность 0,3-0,4 м. Содержит массовый археологический и палеонтологический материал. В слое зафиксировано два кострища [Там же, с. 77-78].

Слой VI. Суглинок средний, серо-коричневый, плотный. Включает большое количество мелкого и среднего обломочного материала, концентрация которого снижается к подошве слоя. Мощность 0,40,95 м. Содержит массовый археологический и палеонтологический материал. В слое зафиксированы очаг с каменной обкладкой и кострище [Там же, с. 78-79].

Палеонтологические данные

Фаунистическая коллекция стоянки насчитывает ~22,5 тыс. фрагментов остатков млекопитающих, птиц и земноводных [Зейналов, Велиев, Тагиева, 2010; Зейналов, 2016], абсолютное большинство которых (~90 %) залегает в слоях IV-VI, содержащих массовый археологический материал.

В этих слоях много костей плейстоценовой лошади (Equus caballus L.), джейрана (Gazella subgutturosa Guld.), благородного оленя (Cervus elaphus L.), плейстоценового осла (Equus hidruntinus Reg.) и безоаро-вого козла (Capra sf. Aegagrus). Встречаются также о статки первобытного быка (Bos primigenius Boj.), бизона/зубра (Bison sp.), кабана (Sus scrofa L.) и дикого барана (муфлона?) (Ovis sp.). Состав промысло- вых видов в целом характерен для палеолитических стоянок Закавказья. Так, о статки плейстоценового осла и кабаллоидной лошади были обнаружены в пещерах Таглар, Дашсалахлы (Азербайджан) и Ереванская (Армения). В некоторых из них находились кости безоарового козла, муфлона, оленя и кабана [Любин, 1989]. Остатки хищников - пещерного льва (Felis spelaeus Goldf.), степной кошки (Felis libyca Schreber), пещерного медведя (Spelaearctos spelaeus Ros.), лисицы (Vulpes vulpes L.) и барсука (Meles meles L.) - в Газ-ме малочисленны и фиксируются не во всех слоях [Зейналов, Велиев, Тагиева, 2010; Зейналов, 2016]. На отдельных костях отмечены погрызы, но доля таких остатков среди всего фаунистического материала очень мала. Тако е количество палеонтологических остатков, доминирование среди них костей средних и крупных копытных животных, а также то, что основная масса находок представлена обломками трубчатых костей и мелкими фрагментами, можно объяснить охотничьей деятельностью человека.

Видовой состав фауны указывает на то, что в позднем плейстоцене в районе пещеры соседствовали природные зоны степей, полустепей и лесистых гор, а в пойме рек Арпачая и Аракса произрастали тугайные леса и были участки с зарослями камыша.

Палинологические данные

Подробную информацию о палеогеографических обстановках позднего плейстоцена в районе пещеры дает палинологический анализ. Материал для него отбирался на двух разрезах: в привходовой зоне пещеры (12 проб) (рис. 3) и на 40-метровой террасе Арпачая, в нескольких километрах от памятника (9 проб) [Зейналов, Велиев, Тагиева, 2010]. Образцы оказались очень бедными пыльцой, но в них выявлена пыльца дуба (Quercus) и ольхи (Alnus). В районе пещеры среди пыльцы травянистых растений преобладали маревые (Chenopodiaceae), злаки (Poaceae) и полыневые (Artemisia). В долине Арпачая в спектрах есть сложноцветные (Asteraceae), вересковые (Ericaceae), виноград (Vitis) и можжевельник (Juniperus). Отмечены также представители разнотравных и прибрежноводных ценозов, с преобладанием последних и осоковых [Там же; Зейналов, 2016].

Полученные данные позволяют предполагать существование в позднем плейстоцене в районе пещеры разреженных дубовых лесов, сформированных мо-розо- и засухоустойчивым дубом восточным ( Quercus macranthera ). Светлые дубовые леса с ксерофильны-ми травами сочетались с аридными можжевеловыми редколесьями по каменистым склонам. Кроме того, общий состав флоры соответствует более влажным, чем современные, природным условиям. О менее аридных обстановках свидетельствуют и результаты гранулометрического анализа состава пещерных отложений позднего плейстоцена [Там же].

Хронология памятника

Первоначально хронология стоянки определялась на основе корреляции положения пещеры с уровнем речных террас на Малом Кавказе рамками хвалынской трансгрессии Каспийского моря (МИС 3–2). Вместе с тем среднепалеолитический облик каменной индустрии позволял связывать объект, скорее всего, с ран-нехвалынским этапом (не ранее периода, соответствующего МИС 3). Радиоуглеродная дата 26 867 ± ± 143 л.н. (29 090 ± 165 кал. л.н. (95,4 %, IntCal 20)), установленная по объединенной коллекции костей из слоев IV–VI, хотя и не выходила за границы периода, отвечающего МИС 3 [Зейналов, 2016], однако в контексте археологических материалов выглядела явно омоложенной.

В 2021 г. в пещере была отобрана серия образцов для ОСЛ-датирования. В настоящее время в Скандинавской люминесцентной лаборатории Riso (Дания) получено три определения. Сравнения дат по кварцу и калиевым полевым шпатам показали их высокую корреляцию (соотношение ИКСЛ 290 /ОСЛ – 1,03 ± 0,04), что свидетельствует о надежности итоговых возрастных определений по кварцу [Курбанов и др., 2021]. Время формирования слоя VI на начальных этапах МИС 3 определяется двумя датами: 53,6 ± 4,7 тыс. л.н. (№ 218208) и 51,7 ± 3,2 тыс. л.н. (№ 218209). По образцу из кровли слоя IV получена дата 41,9 ± 2,4 тыс. л.н. (№ 218205). С учетом результатов датирования, а также данных по хронологии других среднепалеолитических памятников Южного

Кавказа [Pinhasi et al., 2012; Stone Age…, 2014] можно предполагать, что скальное убежище активно использовалось древним человеком в интервале ~55– 40 тыс. л.н.

Археологические материалы

Коллекция артефактов, представляющих слои VI–IV, насчитывает 896 экз.: 385 экз. из слоя VI, 362 экз. – V, 139 экз. – IV; 10 предметов обнаружены при осыпи стенок, без точной привязки к слою. Находки из всех слоев отражают одни принципы использования каменного материала. Базовым сырьем был обсидиан (~89 %). Гораздо реже использовались кремень и кремнистый сланец. Ближайшие современные источники обсидиана в коренных выходах находятся в верховьях Арпачая на Кельбаджарском вулканическом нагорье. Древние обитатели пещеры находили его, вероятно, в аллювии реки, примерно в 15 км от скального убежища. Источником кремня являлись отложения осадочных пород девон-карбонового возраста, выходы которых имеются в районе пещеры [Зейналов, 2016].

Характер послойного распределения археологических материалов по основным категориям первичного расщепления, а также типам орудий позволяет утверждать, что все артефакты относятся к одной индустрии и могут рассматриваться в рамках одного комплекса (табл. 1, 2).

Первичное расщепление характеризуют в первую очередь параметры сколов, поскольку нуклеусов всего 3 экз. и они соответствуют последним стадиям сработанности. Такие особенности индустрии, как крайне низкая доля ядрищ (0,3 %) и их предельное истощение, отсутствие первичных сколов, единичность изделий с остатками галечной корки позволяют сделать следующие предположения:

-

1) оформление ядрищ и их утилизация производились в основном за пределами пещеры, возможно, непосредственно на местах сбора сырья;

-

2) скорее всего, на стоянку приносили уже готовые орудия или сколы-заготовки; производственная деятельность здесь была связана преимущественно с оформлением/подправкой орудий;

-

3) принесенные на стоянку нуклеусы использовались до полного истощения, что было обусловлено, вероятно, удаленностью от источников сырья; кроме того, они могли служить в качестве долотовидных орудий.

Анализ индустрии сколов показывает, что ее основные параметры слабо изменяются по слоям. Одной из наиболее массовых и самой показательной является категория сколов леваллуа, среди них значительна доля треугольно-удлиненных, являющихся или итоговыми целевыми заготовками, или неудач-

Таблица 1 . Состав каменной индустрии пещеры Газма

|

Слой |

Нуклеусы |

Пластины |

Отщепы |

Треугольные сколы |

Сколы левал-луа |

Обломки, осколки, чешуйки |

Всего |

||||||||

|

Экз. |

в т.ч. орудий |

||||||||||||||

|

Экз. |

% |

Экз. |

% |

Экз. |

% |

Экз. |

% |

Экз. |

% |

Экз. |

% |

Экз. |

% |

||

|

IV |

– |

– |

20 |

14,4 |

39 |

28,1 |

12 |

8,6 |

24 |

17,3 |

44 |

31,7 |

139 |

41 |

29,5 |

|

V |

2 |

0,6 |

44 |

12,2 |

57 |

15,7 |

32 |

8,8 |

62 |

17,1 |

165 |

45,6 |

362 |

100 |

27,6 |

|

VI |

1 |

0,3 |

30 |

7,8 |

83 |

21,6 |

24 |

6,2 |

52 |

13,5 |

195 |

50,6 |

385 |

91 |

23,6 |

|

Итого |

3 |

0,3 |

94 |

10,6 |

179 |

20,2 |

68 |

7,7 |

138 |

15,6 |

404 |

45,6 |

886 |

232 |

26,2 |

Таблица 2 . Орудийные формы каменной индустрии пещеры Газма

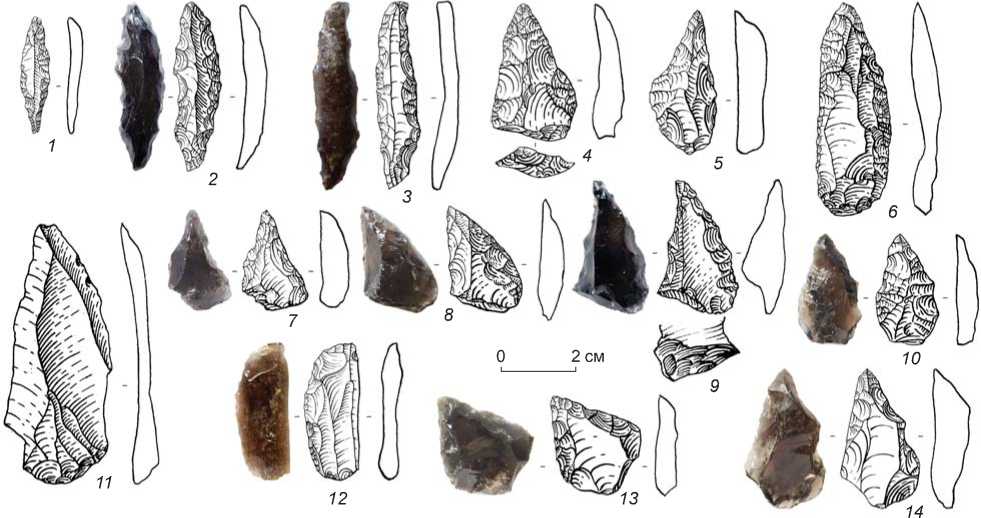

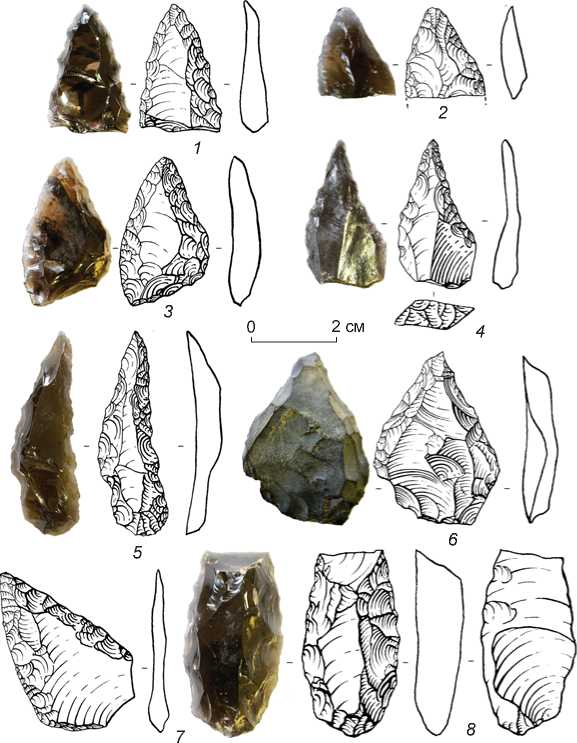

Рис. 4. Орудия из слоя V пещеры Газма.

1-3 - лимасы; 4 , 6 , 10 - мустьерские остроконечники; 5 , 7 - проколки; 8 , 14 - скребла продольные; 9 - мустьерский остроконечник со следами подтески основания; 11 - леваллуазский остроконечник; 12 - пластина с ретушью; 13 - скребло угловатое.

вило, в проксимальной части; он фиксируется на ~20 % мустьер-ских остроконечников и скребел (рис. 4, 9 ; 5, 4 ). Иногда применялось поперечное тронкирование заготовок мелкими сколами.

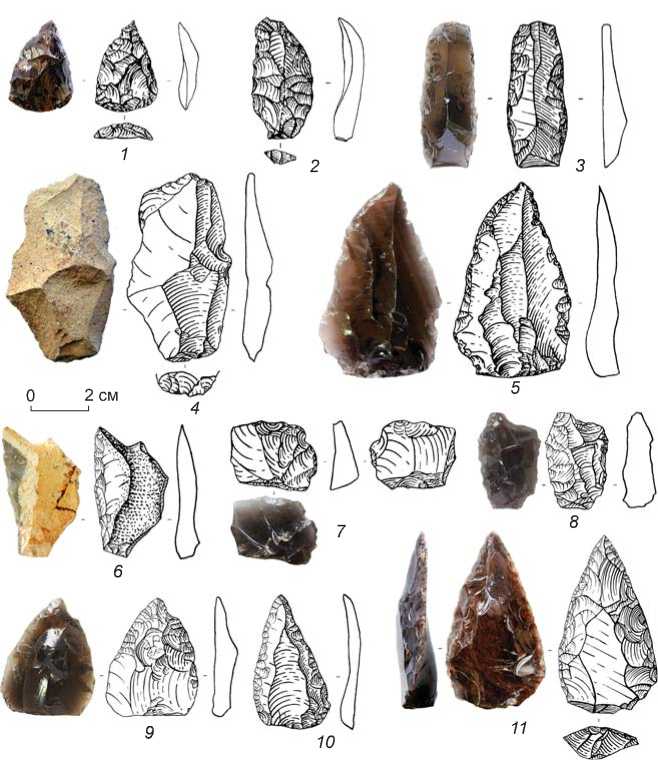

Состав орудийного набора практически не изменяется по слоям (табл. 2). Его главные категории - остроконечники (леваллуазские и мустьерские) и скребла - составляют 75 % от типологически выраженных орудий (см. рис. 4, 4 , 6 , 10 , 11 ; 5, 1 , 5 , 9-11 ; 6, 1-3 , 5 , 6 ). Среди скребел 2/5 изделий - конвергентные, включая угловатые (см. рис. 4, 13 ; 5, 2 ; 6, 7 ). Продольные формы в большинстве случаев изготавливались на удлиненных подпрямоугольных за-

Рис. 5. Орудия из слоев V ( 6-11 ) и VI ( 1-5 ) пещеры Газма.

1 , 9 , 11 - мустьерские остроконечники; 2 - скребло конвергентное; 3 - скребло двойное продольное; 4 - скол со следами подтески; 5 , 10 - леваллуазские остроконечники с ретушью; 6 , 8 - скребла продольные; 7 - долотовидное орудие.

готовках (см. рис. 4, 8 , 14 ; 5, 3 , 6 , 8 ). Как указывалось выше, для этих категорий орудий характерны приемы вентрального и дорсального утончения (см. рис. 6, 8 ). Во всех слоях обнаружены ретушированные ножи и немногочисленные изделия верхнепалеолитических типов – долотовидные орудия, проколки и скребки (см. рис. 4, 5 , 7 ; 6, 4 ). Долотовидные орудия небольших размеров, одно- и двулезвийные, с противолежащим расположением лезвий (см. рис. 5, 7 ). Проколки имеют выделенные плечики, чаще симметричные, и удлиненное, тщательно ретушированное жало. Скребки разных размеров, более крупные – боковые, мелкие – с признаками обработки по периметру. Ярким типом, представленным только в слое V, являются лимасы – небольшие, узкие, сильно удлиненные изделия, двуконечные, оформленные по периметру интенсивной многорядной модифицирующей ретушью (см. рис. 4, 1–3 ).

Обсуждение и выводы

На Южном Кавказе в пространственновременном отношении к материалам Газ-мы ближе всего индустрии пещерных стоянок, находящихся в восточной части Малого Кавказа, – Таглар, Дашсалахлы, Бузеир [Любин, 1989; Джафаров, 1999; Гусейнов, 2010].

Рис. 6. Орудия из слоя IV пещеры Газма.

1–3 , 5 , 6 – мустьерские остроконечники; 4 – проколка; 7 – скребло угловатое; 8 – скребло продольное.

В Тагларе выделены шесть слоев с индустриями сы. Резцы и проколки единичны. Часто использова- среднего палеолита, хронология которых, согласно комплексу биостратиграфических данных, определяется интервалом ~70–35 тыс. л.н. (финал хазарской – начало хвалынской трансгрессии). В качестве сырья использовались кремень, окремненный сланец, реже – обсидиан. Археологические материалы (5 863 экз.) относятся к одной индустрии. Нуклеусы немногочисленны. Доминируют радиальные и параллельные одноплощадочные однофронтальные. В слоях 2 и 3 зафиксированы единичные подпризматические ядри-ща. IL ~48, IFlarge ~66, IFstrict ~35. На стоянке Таглар, как и на стоянке Газма, первичное расщепление, направленное на получение остроконечных заготовок, базировалось на леваллуазской технике, а удлиненных подпрямоугольных сколов – на приемах параллельного скалывания [Джафаров, 1983, 1999].

Основу орудийного набора составляют леваллуаз-ские и мустьерские остроконечники, а также скребла (~90 % от количества орудий). Имеются также скребки, ножи, зубчато-выемчатые изделия и лима- лось вентральное утончение остроконечников и скребел. Последние иногда утончались по всему вентралу (скребла «тагларского типа») [Там же].

К рассмотренным индустриям близки и материалы пещеры Дашсалахлы (326 экз.). Для обитателей этой стоянки сырьем служили кремень, окремненный сланец, реже – обсидиан. Нуклеусы в основном радиальные, но много леваллуазских сколов. IL ~45, IFlarge ~85, IFstrict ~40. Среди орудий доминируют скребла, леваллуазские и мустьерские остроконечники, в т.ч. с вентральным утончением. Имеются ножи и зубчато-выемчатые формы [Джафаров, 1999; Гусейнов, 2010].

В плейстоценовых слоях пещеры Бузеир зафиксирован 61 каменный артефакт. Сырье – кремень, кремнистый сланец и обсидиан. Нуклеусов мало, все радиальные или сильно истощенные. Категорию орудий представляют леваллуазские остроконечники и однолезвийные скребла, в т.ч. с вентральным утончением. Имеется один резец [Джафаров, 1999].

На территории Армении наиболее представительным комплексом финала среднего палеолита является индустрия пещерной стоянки Ереванская I (слои 1–4) [Ерицян, 1970; Stone Age…, 2014]. Для слоев 3 и 4 была получена серия некалиброванных AMS-дат в интервале >49–32 тыс. л.н. [Stone Age…, 2014]. Нуклеусы леваллуазские (для острий и отщепов) и параллельного способа скалывания. Имеются сколы левал-луа, включая удлиненные, при этом пластинчатых заготовок немного. IFlarge ~35, IFstrict ~20 [Ерицян, 1970]. Среди орудий доминируют скребла, много леваллу-азских и мустьерских остроконечников, встречаются ножи и выемчатые изделия. Материалы верхнепалеолитических типов немногочисленны – долотовидные орудия, скребки и резцы [Ерицян, 1970; Stone Age…, 2014]. Выявлены бифасиально обработанные орудия и лимасы. К специфическим типам относятся остроконечники с подправкой основания (остроконечники «ереванского типа»), тронкированно-фасетированные изделия и скребла с утонченным корпусом, т.е. изделия, прямые аналоги которых имеются в синхронных индустриях Азербайджана [Ерицян, 1981; Любин, 1989; Джафаров, 1999; Liagre et al., 2006].

Материалы из основных культуросодержащих слоев пещеры Лусакерт I (В, CI, CII и D), согласно серии УМС- и ОСЛ-дат, имеют возраст ~40–30 тыс. кал. л.н. [Adler et al., 2012; Stone Age…, 2014]. В коллекции, свидетельствующей о преобладании левал-луазского расщепления, среди леваллуазских сколов много удлиненных, IFlarge ~50. В орудийных наборах преобладают остроконечники, в основном леваллуаз-ские, и скребла; много зубчато-выемчатых изделий и ножей с естественным обушком. Изделия верхнепалеолитических типов редки (долотовидные орудия, невыразительные скребки, резцы). Получило отражение широкое использование приема вентрального утончения; имеются остроконечники с подтеской основания. Некоторые находки могут рассматриваться как тронкированно-фасетированные изделия [Ери-цян, 1975; Liagre et al., 2006; Adler et al., 2012; Stone Age…, 2014].

К поздним этапам среднего палеолита исследователи также относят каменные артефакты из слоев 7 и 6 стоянки Калаван-2. Для слоя 7 получена радиоуглеродная дата 37,7 ± 0,9 тыс. кал. л.н. [Гукасян и др., 2010; Stone Age…, 2014]. В первичном расщеплении доминировала леваллуазская техника, которая позволяла получать как остроконечники, так и пластины. В слое 6 наряду с этими изделиями залегали радиальные ядрища. Среди орудий превалируют леваллуаз-ские и мустьерские остроконечники, а также скребла. Изделия верхнепалеолитических типов редки и невыразительны (скребки, долотовидное орудие, резец). Использовалось тронкирование, но предметов с вентральным утончением нет [Гукасян и др., 2010].

Коллекция Газмы полностью соответствует индустриям указанных стоянок по характеру первичного расщепления, составу орудийных наборов, специфическим приемам оформления некоторых типов изделий, а также сырьевым предпочтениям. Для этих комплексов рядом исследователей было предложено обозначение «индустрии тагларского типа», в котором учтено название наиболее представительного и хорошо изученного памятника финального среднего палеолита региона [Голованова, Дороничев, 2003]. Важно подчеркнуть, что специалисты, анализируя археологические материалы этого времени с территории Азербайджана и Армении в целом, отмечают их близость к комплексам загросского мустье, которые свидетельствуют о сочетании леваллуазкой и параллельной техник раскалывания и включают радиальные/дисковидные нуклеусы (пещеры Варваси, Кунджи и др.) [Джафаров, 1983; Любин, 1989; The Paleolithic Prehistory…, 1993; Doronicheva et al., 2023]. В орудийных наборах иранских стоянок тоже преобладают скребла и остроконечники (леваллуазские и мустьерские; угловатые скребла и др.), часто удлиненные; широко представлены приемы усечения заготовок; заметно количество трон-кированно-фасетированных изделий и орудий с подтеской основания [The Paleolithic Prehistory…, 1993; Dibble, McPherron, 2007; Tsanova, 2013; Heydari-Guran et al., 2021; Doronicheva et al., 2023].

Заключение

На территории Азербайджана среднепалеолитические индустрии появляются, видимо, в позднехазарское время. Наиболее древние из них, относящиеся к периоду, который соответствует МИС 6 и 5, фиксируются в верхних слоях Азыхской пещеры [Гусейнов, 2010; Azokh Cave…, 2016]. Следующие этапы среднего палеолита, особенно заключительные, хорошо представлены материалами нескольких многослойных стоянок, также связанных со скальными навесами (Та-глар, Дашсалахлы и др.) и изученных более подробно. Каменная индустрия Газма, относящаяся ко времени, которое отвечает первой половине МИС 3, – яркий пример технокомплекса «тагларского типа» [Голованова, Дороничев, 2003]. Одним из самых сложных является вопрос о точной хронологии этих материалов. В последнее время для стоянок на территории Грузии и Армении получены большие серии дат, однако для азербайджанских памятников имеется только небольшая серия ЭПР-дат (для отложений Азыхской пещеры) [Azokh Cave…, 2016]. С учетом этого новые результаты ОСЛ-датирования для пещеры Газма следует считать ключевыми для региона: они маркируют верхнюю границу среднего палеолита в восточной части Южного Кавказа.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 21-18-00552 «Древнейшая история Каспийского региона: хронология и развитие археологических культур в условиях меняющейся природной среды».

Список литературы Пещера Газма - стоянка финального среднего палеолита в Азербайджане: палеогеография, хронология, археология

- Анойкин А.А., Зейналов А.А., Кулаков С.А., Очередной А.К., Идрисов И.А., Курбанов Р.Н. Геоархеологические работы на территории Азербайджанской Республики в 2021 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 20–28.

- Голованова Л.В., Дороничев В.Б. Палеолит Северо-Западного Кавказа // Материалы и исследования по археологии Кубани. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2003. – Вып. 3. – С. 3–44.

- Гукасян Р., Колонж Д., Нахапетян С., Оливье В., Гаспарян Б., Моншо Э., Шатене К. Калаван-2 (cеверное побережье озера Севан, Армения): памятник конца среднего палеолита на Малом Кавказе // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 4. – C. 39–51.

- Гусейнов М. Древний палеолит Азербайджана. – Баку: Текнур, 2010. – 220 с.

- Джафаров А.К. Мустьерская культура Азербайджана: (по материалам Тагларской пещеры). – Баку: Элм, 1983. – 98 с.

- Джафаров А.Г. Средний палеолит Азербайджана. – Баку: Елм, 1999. – 228 с.

- Ерицян Б.Г. Ереванская пещерная стоянка и ее место среди древнейших памятников Кавказа: автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1970. – 31 с.

- Ерицян Б.Г. Новая нижнепалеолитическая пещерная стоянка Лусакерт I (Армения) // КСИА. – 1975. – Вып. 141. – С. 42–50.

- Ерицян Б.Г. Об одном техническом приеме утончения мустьерских изделий (по материалам Ереванской стоянки) // Описание и анализ археологических источников. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1981. – С. 64–86.

- Зейналов А.А. Палеолитическая пещерная стоянка Газма в Азербайджане // Зап. ИИМК РАН. – 2013. – № 8. – С. 26–33.

- Зейналов А.А. Последнее убежище неандертальца. – Баку: Университет Хазар, 2016. – 224 с.

- Зейналов А.А., Велиев С.С., Тагиева Е.Н. Палеоэкологические условия обитания человека в Нахичевани в эпоху мустье (по материалам пещерной стоянки Газма, Азербайджан) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 2. – С. 2–6.

- Курбанов Р.Н., Ульянов В.А., Анойкин А.А., Павленок Г.Д., Семиколенных Д.В., Харевич В.М., Тайма-гамбетов Ж.К., Мюррей Э.С. Первая люминесцентная хронология начального верхнего палеолита Восточного Казахстана (по материалам стоянки Ушбулак) // Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. 5: География. – 2021. – № 5. – С. 131–148.

- Любин В.П. Палеолит Кавказа // Палеолит мира. Палеолит Кавказа и Северной Азии. – Л.: Наука, 1989. – С. 9–142.

- Любин В.П., Беляева Е.В. Ранняя преистория Кавказа. – СПб.: Петербург. востоковедение, 2006. – 108 с.

- Adler D.S., Yeritsyan B., Wilkinson K., Pinhasi R., Bar-Oz G., Nahapetyan S., Mallol C., Berna F., Bailey R., Schmidt B.A., Glauberman P., Wales N., Gasparyan B. The Hrazdan Gorge Palaeolithic project, 2008–2009 // Archaeology of Armenia in Regional Context / eds. P. Avetisyan, A. Bobokhyan. – Yerevan: Gitutyun, 2012. – P. 22–38.

- Azokh Cave and the Transcaucasian Corridor / eds. Y. Fernández-Jalvo, T. King, L. Yepiskoposyan, P. Andrews. – N. Y.: Springer, 2016. – 350 p.

- Dibble H., McPherron S. Truncated-faceted pieces: hafting modifi cation, retouch, or cores? // Tools versus cores: Alternative approaches to Stone tool analysis. – Newcastle: Cambridge Scholars Publ., 2007. – P. 75–90.

- Doronicheva E.V., Golovanova L.V., Doronichev V.B., Kurbanov R.N. Archaeological evidence for two culture diverse Neanderthal populations in the North Caucasus and contacts between them // PLoS ONE. – 2023. – Vol. 18 (4). – P. e0284093. – doi: 10.1371/journal.pone.0284093

- Heydari-Guran S., Benazzi S., Talamo S., Ghasidian E., Hariri N., Oxilia G., Asiabani S., Azizi F., Naderi R., Safaierad R., Hublin J.-J., Foley R.A., Lahr M.M. The discovery of an in situ Neanderthal remain in the Bawa Yawan rockshelter, west-central Zagros Mountains, Kermanshah // PloS One. – 2021. – Vol. 16 (8). – P. e0253708. – doi: 10.1371/journal.pone.0253708

- Liagre J., Gasparyan B., Ollivier V., Nahapetyan S. Angeghakot 1 (Armenia) and the identifi cation of the Mousterian cultural facies of «Yerevan points» type in the Southern Caucasus // Paléorient. – 2006. – Vol. 32/1. – P. 5–18.

- Pinhasi R., Nioradze M., Tushabramishvili N., Lordkipanidze D., Pleurdeau D., Moncel M.-H., Adler D.S., Stringer C., Higham T.F.G. New chronology for the Middle Palaeolithic of the southern Caucasus suggests early demise of Neanderthals in this region // J. of Hum. Evol. – 2012. – N 63. – P. 770–780.

- Stone Age of Armenia. A Guide-book to the Stone Age Archaeology in the Republic of Armenia / eds. B. Gasparyan, M. Arimura. – Kanazawa: Kanazawa Univ. Publ., 2014. – 370 p.

- The Paleolithic Prehistory of the Zagros-Taurus. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Museum of Archaeol. And Anthropol. Publ., 1993. – 238 p.

- Tsanova T. The beginning of the Upper Paleolithic in the Iranian Zagros. A taphonomic approach and techno-economic comparison of Early Baradostian assemblages from Warwasi and Yafteh (Iran) // J. of Hum. Evol. – 2013. – N 65/1. – P. 39–64.