Петроглифы Хабаровского края: результаты мониторинга последствий паводка в 2013 году на Амуре и Уссури

Автор: Дэвлет Е.Г., Ласкин А.Р.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования памятников петроглифов Сикачи-Алян и Шереметьево, расположенных в бассейне Амура и Уссури и составляющих особую провинцию наскального искусства. В работе освещаются история исследований петроглифов в указанной зоне Приамурья. Приводятся описания объектов наскального искусства и оценка их состояния. Указывается, что после крупномасштабного наводнения были зафиксированы природные сколы на камнях с изображениями, усиление негативного воздействия на объекты колебания уровня воды, разницы температур, ветровой эрозии. На Сикачи-Аляне в качестве доминирующего фактора разрушения отмечено заиливание валунов с петроглифами и их перемещение в результате сезонного повышения уровня воды и ледохода. Установлено, что деструкция наскальных изображений Шереметьево связана преимущественно с воздействием обрастателей. На этом памятнике под лишайниками на вертикальных скалах выявлены новые петроглифы и уточнены детали известных ранее, в пртбрежных зарослях и на надпойменной террасе обнаружены валуны, декорированные петроглифами, которые пополнили корпус наскальных изображений региона редкими вариантами зооморфных и антропоморфных образов.

Наскальные изображения, петроглифы, дальний восток, сикачи-алян, сохранение культурного наследия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145736

IDR: 145145736 | УДК: 903.27 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.094-105

Текст научной статьи Петроглифы Хабаровского края: результаты мониторинга последствий паводка в 2013 году на Амуре и Уссури

Памятники наскального искусства на территории Хабаровского края делятся на семь локальных групп. На самом юге сосредоточены Шереметьевские, Си-качи-Алянские* и Киинские, далее на север, вниз по течению Амура, расположены два небольших пункта изображений у сел Калиновка и Аури (у бывшего стойбища Май). Самыми отдаленными от водной системы Амура считаются пункты с изображениями, выполненными минеральной краской (охрой) на скальных выступах по берегам горных рек Сукпай и Мая, которые в древности были важными путями миграции населения с материка к побережью Тихого океана и обратно. Наиболее изученными и посещаемыми считаются сикачи-алянские, шереметьевские и киинские петроглифы.

Памятники наскального искусства в бассейнах рек Амур и Уссури образуют особую локальную провинцию наскального искусства, к которой относятся изображения Сикачи-Аляна, Шереметьево, Кии (Чертово Плесо), камень у с. Калиновка и утраченные к настоящему времени рельефы в пещере Медвежьи Щеки на р. Суйфун [Окладников, 1971; Дэвлет Е.Г., Дэв-лет М.А., 2005, с. 29–32].

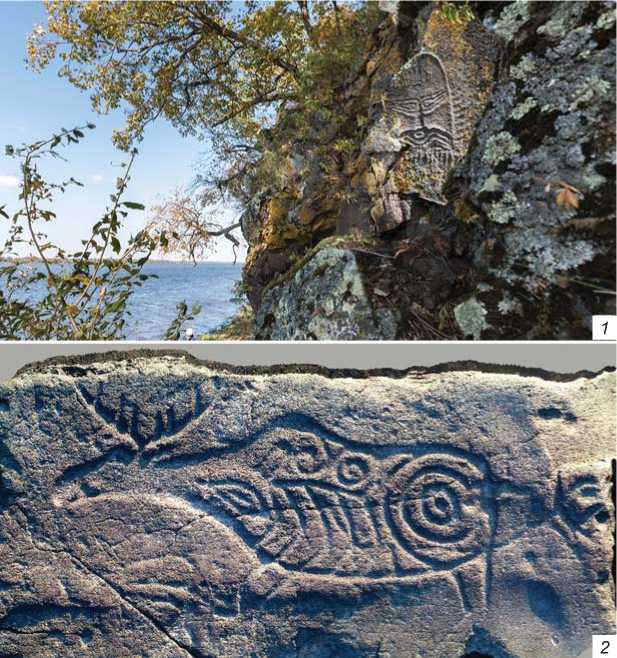

Традиции наскального искусства Амуро-Уссурийского региона представлены стилизованными изображениями личин разнообразной формы (овальные, сердце-, трапецие-, череповидные и др.) с контуром и без него (рис. 1, 1). Особая выразительность рисунков достигается благодаря использованию природного рельефа камня, многие личины расположены на схождении двух или трех граней (рис. 2, 3). Почти на всех личинах проработаны глаза (часто это концентрические круги с лунками в центре), нос (в виде лунок-ноздрей или треугольника-провала) и рот, многие заполнены сложным орнаментом, состоящим из углов, треугольников, дуг или их сочетаний. Некоторые личины окружены ореолом из расходящихся лучей, которые могут быть разной длины и располагаться как в верхней части, так и по всему абрису. Крупные личины (до 50–60 см) изображены, как правило, изолированно и занимают одну плоскость, а небольшие (10–15 см) могут составлять группы. Однако репертуар петроглифов не исчерпывается личинами; есть разные варианты антропоморфных фигур, многообразны зооморф-

Рис. 1. Петроглифы Амуро-Уссурийского региона.

1 – изображение личины, Шереметьево; 2 – ортофотография фрагмента камня с изображением лося в рентгеновском стиле, лучника и личины на схождении граней, Си-качи-Алян.

1 – фото выполнено с выносной вспышкой И.Ю. Георгиевским; 2 – изображение получено методом фотограмметрии с последующим экспортом ортофото из программы Agisoft PhotoScan А.С. Пахуновым.

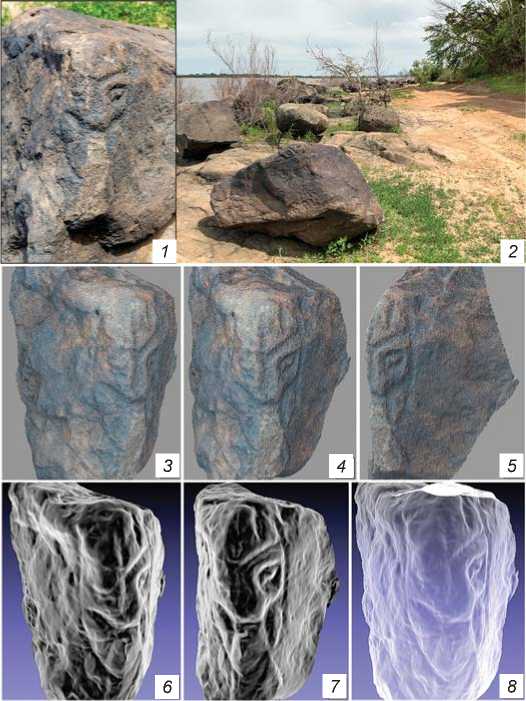

Рис. 2. Варианты документирования рельефной личины, выполненной на схождении граней камня, пункт 1 Сикачи-Аляна.

1, 2 – фото; 3–5 – проекции текстурированной 3D-модели петроглифа, скриншоты программы Agisoft PhotoScan; 6–8 – проекции 3D-модели с применением шейдеров Electronic microscope ( 6, 7 ) и Xray ( 8 ) в программе Meshlab, скриншоты.

1, 2 – фото И.Ю. Георгиевского; 3–8 – А.С. Пахунова.

ные изображения: лоси, лошади, тигры, кабаны, различные птицы, змеи (см. рис. 1, 2 ). Представлены также изображения лодок, чашечные углубления, концентрические круги и другие геометрические элементы.

Из истории исследований

Петроглифы на р. Уссури у с . Шереметьево были первыми наскальными изображениями, описанными исследователями Приамурья. Они упомянуты в сочинении Р.К. Маака, который путешествовал по Уссури в 1859 г. [1861]. Об изображениях «головы тигра, рыбы, каких-то знаков» на скалах по правому берегу Уссури говорится в заметке географа К.Ф. Будогоского [1860]. Детальное описание наскальных рисунков у с. Шереметьево принадлежит подполковнику Генерального штаба Н. Альфтану; он указал три пункта сосредоточения изображений, привел сведения о средневековом городище, расположенном выше одной из групп петроглифов. Его материалы – первые достоверные данные не только о шереметьевских, но вообще о дальневосточных петроглифах [1895]. В 1908 г. они были использованы Ф.Ф. Буссе и Л.А. Кропоткиным в обобщающей сводке по археологическим памятникам Дальнего Востока [1908]. В 1959, 1968 и 1970 гг. систематическое документирование и изучение петроглифов Шереметьево проводит экспедиция под руководством А.П. Окладникова [Окладников, 1971].

Петроглифы у с. Сикачи-Алян в конце XIX в. упомянуты в дневниках русского востоковеда Палладия Кафарова [Ларичев, 1966], охарактеризованы в 1895 г. штабс-капитаном П.И. Ветлицыным [1895]. В зарубежной печати первые сведения опубликовал в 1899 г. американский востоковед Бертольд Лауфер – участник этнологической экспедиции на Амур, организованной Американским музеем естественной истории [Laufer, 1899]. В 1908 г. краткое описа-

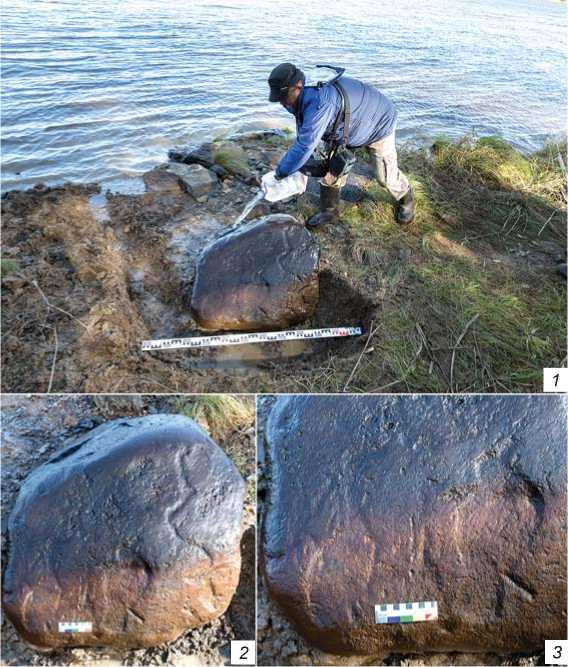

Рис. 3. Камни с петроглифами в пунктах 2 ( 1, 2 ) и 4 ( 3 ) Сикачи-Аляна.

1 – фото И.Ю. Георгиевского; 2, 3 – А.Р. Ласкина.

ние наскальных рисунков у с. Сикачи-Алян выполнил В.К. Арсеньев во время экспедиции в горы Сихотэ-Алиня [1947]. Древние легенды, связанные с сикачи-алянскими петроглифами и народом, который населял эти места, записал этнограф Л.Я. Штернберг в 1910 г. [1933]. В 1930-е гг. Н.Г. Харламов документировал петроглифы, которые связывал с остатками древнего города Гальбу [1933].

В 1935 г. петроглифы у с. Сикачи-Алян обследовала экспедиция под руководством А.П. Окладникова. С 1950-х гг. начинается новый этап в планомерном научном изучении этого памятника, исследования проводятся под руководством А.П. Окладникова, позднее – А.П. Деревянко. Итогом огромной научно-исследовательской работы стала опубликованная в 1971 г. монография А.П. Окладникова «Петроглифы Нижнего Амура». Благодаря выходу в свет этой книги и альбому, посвященному искусству народов нижнего Амура от древности до этнографической современности [Окладников, 1971; Okladnikov, 1981], уникальный археологический объект приобрел всемирную известность. При изучении генезиса мотивов петроглифов Сикачи-Аляна и их семантики А.П. Окладников заложил основы научного подхода к интерпретации петроглифов Амура и других ареалов наскального искусства, начал поиск широких евразийских и трансокеанских аналогий; его работы стали колоссальным вкладом в изучение и способствовали признанию ценности этого вида культурного наследия. Шесть пунктов локализации петроглифов Сикачи-Аляна были выделены А.П. Окладниковым с учетом взаимного расположения валунов, их ландшафтного контекста.

Ключевой вклад в археологическое изучение памятников вблизи сикачи-алянских петроглифов внес А.П. Деревянко, археологические исследования успешно продолжил В.Е. Медведев [Деревянко, Медведев, 1993; Медведев, 1995]. Археологические изыскания, проводившиеся в 2000-е гг., помогли расширить представления о внутренней хронологии петроглифов, возможной корреляции стилей своеобразной провинции наскального искусства с другими археологическими материалами, в частности, с орнаментированной керамикой [Шевкомуд, 2004; Медведев, 2010, 2011]. Было установлено, что в бассейнах нижнего Амура и Уссури с эпохи неолита существовали крупные культовые центры и святилища [Медведев, 2005].

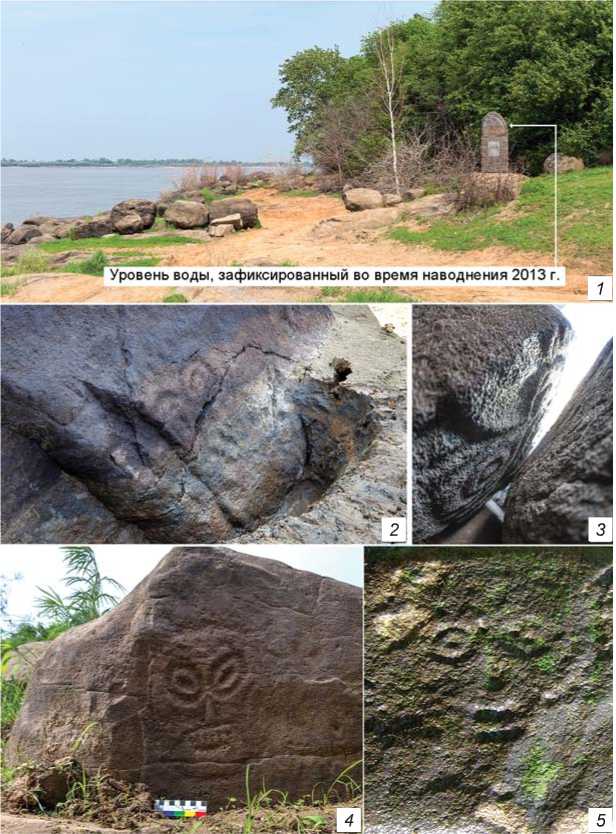

В последние десятилетия обсуждало сь много предложений и проектов по созданию этнокультурных и научных центров в уникальном историческом месте. Проводились исследования с целью определения охранной зоны культурного слоя в районе с. Сикачи-Алян [Медведев, Краминцев, 1991]. Был разработан генеральный план застройки с. Сикачи-Алян, предусматривавший строительство в небольшом националь- ном селе многоэтажных гостиниц и кафе, а также создание парков и скверов [Генеральный план…., 1992]. Памятник наскального искусства в этом проекте занимал не основное место. Однако важно, что в ходе подготовки генплана была проделана большая работа по определению особенностей природных условий, составлению инженерно-геологических характеристик района, обозначены проблемы сохранения и му-зеефикации петроглифов. В 2000 г. под руководством ландшафтного архитектора М.И. Горновой [2000] в пункте 1 Сикачи-Аляна были перемещены в безопасное место подверженные разрушению четыре валуна с петроглифами, проведено исследование современной локализации камней, выявлены новые изображения, сформулированы предложения по сохранению памятника. В 2003 г. по заказу Министерства культуры Хабаровского края разрабатываются проект зон охраны и историко-археологический опорный план, проводится ландшафтный анализ, выделяются охранные зоны различного типа и предлагается регламент их использования [Проект…, 2003]. В пункте 2 был проведен мониторинг местоположения петроглифов; благодаря низкому уровню воды в Амуре (–75 см) удалось выявить 12 ранее неизвестных камней с изображениями. По оригинальному проекту, разработанному фондом «Историческое наследие Амурского региона», в 2003 г. в пунктах 1 и 2 Сика-чи-Аляна устанавливаются новые информационные стелы (рис. 4, 1), создаются контактные силиконовые матрицы, с которых в дальнейшем изготавливаются позитивные отливки некоторых композиций и отдельных изображений. В 2013 г. разработана концепция по организации и развитию историко-культурного музея-заповедника регионального значения «Петроглифы Сикачи-Аляна» [Концепция…, 2013]. По заказу Министерства культуры РФ в 2014 г. Институтом археологии РАН проводятся работы, связанные с определением влияния катастрофического паводка на состояние сохранности петроглифов Сикачи-Аля-на. Их основой послужили материалы мониторинга, проводившегося в 2000-е гг. Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края [Ласкин, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014а, б; Devlet, 2008; Ласкин, Дэвлет, 2013].

Сикачи-Алян – единственный в мире памятник наскального искусства, компоненты которого находятся в постоянном движении под действием могучих вод Амура, особенно в период ледохода, когда глыбы льда смещают и переворачивают прибрежные валуны, в результате некоторые изображения пропадают из поля зрения, другие появляются. Если камни с изображениями располагаются не на скальном основании, а на песке, они проседают и могут быть практически полностью засыпаны (см. рис. 3). Эти

Рис. 4. Общий вид пункта 1 ( 1 ) Сикачи-Аляна и петроглифы, выявленные на нем в 2003 г. ( 2–5 ). Фото И.Ю. Георгиевского.

особенности обусловливают необходимость проведения регулярного мониторинга и документирования петроглифов Сикачи-Аляна на современном техническом уровне*.

Вновь открытые петроглифы Сикачи-Аляна

Исследованиями, проведенными в полевом сезоне 2014 г., установлено, что во время наводнения 2013 г., когда уровень воды достиг исторического максимума, пункты 1 и 2 Сика-чи-Аляна были полно стью закрыты водой. На декоративном оформлении верхней части охранного знака отчетливо видна полоса, дающая представление об уровне воды в то лето (см. рис. 4, 1).

При проведении мониторинга и составлении корпуса петроглифов за основу были приняты данные, указанные в монографии А.П. Окладникова [1971]: среди 76 камней с изображениями 1–19-й относятся к пункту 1, а 20–76-й – к пункту 2 Сикачи-Аля-на. Они сопоставлялись со сведениями, приведенными в документации мониторинга разных лет, которая хранится в Краевом государственном бюджетном учреждении культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края» и в архивах для определения динамики утрат на памятнике наскального искусства [Дэвлет, 2002]. Камни, обнаруженные позднее, пронумерованы для каждого пункта отдельно. Их шифр начинается с нуля (пункт 1 – камни с 01 по 05, пункт 2 – камни с 01 по 012). В 2014 г. исследования на памятнике проводились в разные месяцы, уровень воды в Амуре был не очень высоким (+140 см). На момент осмотра в пункте 1 из описанных А.П. Окладниковым 19 объектов не удалось обнаружить 6: одни из них, возможно, были перевернуты, другие находились ниже уровня воды. В этом пункте в разные годы было обнаружено пять новых камней с петроглифами. В 2014 г. выявлены камни 1-01, 1-03, 1-05. В пункте 2 из учтенных А.П. Окладниковым 57 объектов н″е обнаружены 22, из них под водой на момент исследований могли находиться 12. Для этого пункта с 2003 г. описано 12 новых камней с петроглифами (см. рис. 3, 5).

Пункты 1 и 2 Сикачи-Аляна представляют собой огромную россыпь глыб базальта, различных по размерам и степени окатанности, на правом берегу Амура. Сквозная нумерация объектов с петроглифами в обоих пунктах начинается снизу вверх по течению реки. За начальную точку принята восточная оконечность пункта 1 с координатами N 48°45′11.4″ E 135°38′56.2″. В этом месте – широкой пойме – на речном песке и толще ила на некотором расстоя- нии друг от друга располагаются отдельные валуны, далее скопление камней становится более плотным, валуны лежат на скальном основании. Скальный цоколь поднимается над песчаным ложем Амура эффектной, рассеченной трещинами каменной стеной высотой до 2,5 м. На надпойменной террасе находятся сельские постройки, заросли леса и поляны старых огородов. В обнажении берега вдоль селения часто встречаются фрагменты керамики, каменные и металлические изделия.

Общее состояние памятника в пункте 1 аварийное. Во время весеннего ледохода некоторые базальтовые валуны с петроглифами изменяют свое положение. По этой причине не удалось обнаружить 6 из 19 камней, описанных А.П. Окладниковым. В летний период на петроглифы оказывают влияние колебания уровня воды в Амуре – происходит заиливание камней, изображения покрываются налетом минерального и органического происхождения. Интенсивно расширяется зона роста высших растений, имеют ме сто процессы природной деструкции: растрескивание и расслоение поверхности камней, распространение на них обрастателей. В октябре 2014 г. на камнях 6 и 17 отмечены остатки композитных материалов – результат непрофессионального снятия силиконовых копий. Через территорию пункта 1 проложена грунтовая дорога; она используется рыбаками и неорганизованными туристами, которые паркуются на территории охранной зоны, разводят костры, о ставляют бытовой мусор. Администрация села, пытаясь бороться с этим, перекрывает проезд железобетонными блоками, но это не дает положительного результата. Посетители делают надписи как на камнях без петроглифов, так и на некоторых валунах с древними изображениями (камни 4, 6, 14).

Камень 1-01 – крупная базальтовая глыба прямоугольной формы – расположен на песчаной отмели в начале пункта 1, в 1,8 м к западу от камня 1. Изображение выполнено на западной вертикальной плоскости, имеющей положительный уклон; верхняя граница петроглифа находится на уровне песчаного основания. После вертикальной расчистки выявлена личина без внешнего контура, созданная в технике выбивки желобком. Глаза крупные, в виде двух концентрических окружностей с небольшими углублениями-ямками в центре, ниже двумя чашевидными углублениями показаны ноздри, под ними – небольшой округлый рот (см. рис. 4, 2 ).

Изображение рассечено глубокой трещиной, нарушена цветовая гамма поверхности в нижней части рисунка, долгое время находящегося под слоем песка. Состояние аварийное; деструкция интенсивная: трещины и сколы природного происхождения на плоскости с изображением. Отмечается негативное воздействие колебаний уровня воды (затапливается

Рис. 5. Перевернутый валун с изображением личины (справа) ( 1 ) и изображение контурной личины на камне ( 2 ) в пункте 1 Сикачи-Аляна. Фото И.Ю. Георгиевского.

полностью при уровнях немногим выше среднего), перепадов температур и ветровой эрозии.

Камень 1-02 расположен ближе к восточной части пункта, на границе среднего многолетнего уровня воды. На южной вертикальной плоскости большого камня прямоугольной формы выявлено антропоморфное изображение, выполненное широким желобком (см. рис. 5). Личина овальной формы с внешним контуром, показаны округлые глаза с углублениями-ямочками в центре, нос треугольной формы, расширяющийся книзу, под ним – широко раскрытый округлый рот. Над глазами широким горизонтальным желобком, отделяющим лобную часть, показаны массивные брови, выше на лбу – две дуги. Изображение перевернуто на 180° из-за перемещения камня. Состояние аварийное; деструкция интенсивная: на плоскости с древним рисунком трещины и сколы природного характера. Отмечается негативное воздействие колебаний уровня воды (затапливается полностью при уровнях немногим выше среднего), перепадов температур и ветровой эрозии.

Камень 1-03 средних размеров расположен ближе к восточной части пункта на границе среднего многолетнего уровня воды. Довольно крупная парциальная личина выбита на западной вертикальной грани, к которой близко примыкает соседний камень. Петроглиф можно исследовать лишь через оставшуюся небольшую щель: просматриваются большие округлые глаза в виде двух концентрических окружностей с чашечными углублениями в центре (см. рис. 4 , 3 ). Состояние аварийное, деструкция интенсивная: камень перемещен, зажат со всех сторон соседними валунами. Отмечается негативное воздействие колебаний уровня воды (камень затапливается полностью при уровнях немногим выше среднего), перепадов температур и ветровой эрозии.

Камень 1-04 небольших размеров прямоугольной формы находится вблизи центральной части пункта на границе среднего многолетнего уровня воды. На северной вертикальной грани с небольшим отрицательным уклоном выявлено изображение оконтуренной личины округлой формы, широким желобком показаны овальные раскосые глаза с миндалевидными углублениями в центре, ниже – треугольный нос, под ним – широко раскрытый «оскаленный» рот с верхним и нижним рядами зубов, обозначенными горизонтальной линией и шестью вертикальными бороздками (см. рис. 4, 4 ). Камень смещен и прижат гранью с изображением к соседнему валуну. В ходе исследования в 2009 г. глаза, нос и рот по контуру были обведены белым красящим веществом, которое в 2014 г. уже не выявляется. Состояние аварийное; деструкция интенсивная: камень перемещен, зажат с трех сторон соседними валунами, на плоскости с изображением имеются глубокие трещины. Отмечается негативное воздействие колебаний уровня воды (камень затапливается полностью при высоких уровнях), перепадов температур и ветровой эрозии.

Камень 1-05 расположен в центральной части пункта выше границы среднего многолетнего уровня воды. Небольшая (до 10 см) парциальная личина выбита на поверхности валуна овальной формы. Глаза переданы концентрическими окружностями с небольшими углублениями в центре, ниже коротким вертикальным желобком показан нос, под ним горизонтальным желобком обозначен узкий рот (см. рис. 4, 5 ). Камень смещен относительно исходного положения, изображение развернуто примерно на 140º, возможно, это произошло во время паводка 2013 г. Состояние аварийное; деструкция интенсивная: камень смещен, на плоскости вблизи с петроглифом имеются трещины и сколы природного происхождения. Отмечается негативное воздействие колебаний температур и ветровой эрозии. Поскольку камень находится рядом с пешеходной тропой, может испытывать антропогенное воздействие.

Объекты пункта 2 расположены за верхней оконечностью с. Сикачи-Алян, где к Амуру выходит крутое скалистое обнажение высокой сикачи-алянской террасы. Террасу прорезает небольшой ключ с чистой водой, за которым в прибрежной полосе начинается большая россыпь слабо окатанных или почти не окатанных глыб базальта. Валуны образуют широкую полосу вдоль берега на песчаном пляже, которая начинается в месте с координатами N 48°45′05.5″ E 135°38′23.4″, а также рассеяны вдоль излучины, образованной крутым уступом скалы. Имеются участки очень плотных скоплений; здесь валуны громоздятся, образуя своего рода вал. Многие перекрыты речным песком, а также находятся ниже уровня воды и обнажаются только во время самого низкого уровня воды в Амуре. У мыса Гася проходит условная граница пункта 2 (N 48°45′04.1″ E 135°37′17.0″). В 2003 г. благодаря очень низкому уровню воды в Амуре (–75 см) было обнаружено 12 объектов с изображениями; они опубликованы [Ласкин, Дыминский, 2006; Ласкин, 2007]. В 2014 г. на камне 2-012 в юго-восточной части пункта 2 у намывной песчаной косы, помимо рельефной личины, выполненной на схождении граней, удалось найти еще одну парциальную личину (см. рис. 3, 1, 2 ). Она расположена в северной части камня на схождении двух плоскостей, глаза и рот показаны чашечными углублениями, продолговатым, чуть расширяющимся книзу желобком, проходящим по ребру камня, обозначен нос личины, возможно в верхней части, имеются штрихи ореола.

Общее состояние пункта 2 аварийное. Во время весеннего ледохода продолжается процесс смещения валунов. В 2014 г. не удалось обнаружить 22 из 57 камней, описанных А.П. Окладниковым; большинство из них в момент исследований находилось под водой, но некоторые, вероятно, оказались смещенными или перевернутыми, погребенными под слоем иловых и песчаных наносов. Частично прижатой соседним камнем оказалась доступная ранее для осмотра плоскость с изображениями 2-37. Ввиду повышенного уровня воды не удалось обследовать 10 из 12 учтенных позднее декорированных валунов.

В летний период из-за колебаний уровня воды в Амуре на сохранность петроглифов негативно влияют заиливание, формирование на поверхности камня плотных минеральных отложений. На всей территории пункта активно распространяется кустарник; лишайник и мох развиваются на тех камнях, которые расположены непосредственно у основания второй надпойменной террасы мыса Гася, где разрослись кустарники. Интенсифицируются процессы природной деструкции: растрескивание и расслоение поверхности камней.

Территория пункта 2, по сравнению с территорией пункта 1, менее доступна для осмотра, особенно в теплое время года, когда попасть сюда можно только по воде. В редкие периоды спада воды к пункту 1 можно пройти пешком, миновав небольшой перешеек устья залива Орда в западной части села. В зимний период место пользуется популярностью у рыбаков, они заезжают на памятник по льду на машинах. На территории пункта отмечены следы разведения костров и в незначительном количестве мусор. В целом не очень высокая посещаемость обусловливает менее интенсивное, чем в пункте 1, антропогенное воздействие на валуны с изображениями, но от рук вандалов существенно пострадало изображение лошади на камне 2-73. Наиболее выразительный в пункте 2 прямоугольный камень 2-63 декорирован изображениями на различных гранях, на верхней горизонтальной плоскости размещается композиция с крупным изображением лося, выполненным в рентгеновском стиле. Ниже фигуры лося в левом углу имеются небольшое изображение лучника и нефигуративные линии, которые слабо просматриваются (см. рис. 1, 2). Интенсивное развитие патины на верхней плоскости может быть связано с антропогенным воздействием: у коренного населения этот камень до сих пор является основным местом совершения культовых обрядов, на поверхности с изображениями раскладывают приношения и пр., что провоцирует биодеструкцию.

Открытие ранее неизвестных петроглифов в пунктах 1 и 2 Сикачи-Аляна свидетельствует о том, что памятник «живой». Многие камни перемещаются, переворачиваются, могут быть замыты песком или илом, изображения исчезают из поля зрения. Однако благодаря природным процессам удается обнаружить новые петроглифы.

Главной особенностью Сикачи-Аляна – крупнейшего памятника наскального искусства региона – считается предпочтительное использование в качестве природных скальных полотен прибрежных базальтовых валунов. Практически все петроглифы Сикачи-Аляна выполнены на камнях разного размера и формы. Исключением являются несколько изображений пунктов 3 и 4, нанесенных на вертикальные скальные выходы. Фактура валунов помогала авторам петроглифов представить изображения, расположенные на разных плоскостях, для кругового обзора, а размещение рисунков на разных гранях – придать им рельефность; изображения тяготеют уже не к плоскостным, а к барельефным (см. рис. 2; 3, 1, 2). Сделать изображение более рельефным позволяла популярная у древних мастеров Сикачи-Аляна техника: петроглифы оконту-ривались широким желобком, снимающим фон и поднимающим силуэт. Петроглифы Уссури демонстрируют иные предпочтения: здесь все ранее выявленные изображения располагаются на разных ярусах прибрежных вертикальных скальных выходов. В последние годы на Уссури обнаружены петроглифы на от- дельно лежащих валунах как в прибрежной зоне, так и на надпойменной террасе [Дэвлет, Ласкин, 2014].

Вновь выявленные петроглифы у села Шереметьево

Шереметьевские петроглифы расположены на вертикальных скальных выходах по правому берегу Уссури (правый приток Амура) в 130 км к юго-юго-западу от Хабаровска, между селами Шереметьево и Кедро-во Вяземского р-на Хабаровского края. Это гористая местность с мысовидными прирусловыми террасами, прорезанными глубокими оврагами. Вплотную к обнажениям подходит полоса густого широколиственного леса с преобладанием дуба, в береговой полосе распространены заросли тальника. На правом берегу Уссури на участке между селами Шереметьево и Кедрово открыты 13 поселений и городищ, относящихся к периодам неолита, раннего железного века и Средневековья. По фарватеру Уссури проходит государственная граница между Россией и КНР; территория, на которой расположены петроглифы, относится к особой пограничной зоне, однако и здесь имеются следы действий вандалов, например, в пункте 3 на скалах вблизи и поверх петроглифов они нанесли краской и прочертили надписи. Для вертикальных скал характерно интенсивное развитие лишайника, что негативно сказывается на состоянии петроглифов, особенно в пункте 2. Петроглифы, расположенные на высоте 3 м и более, частично, а некоторые полностью покрыты лишайниками.

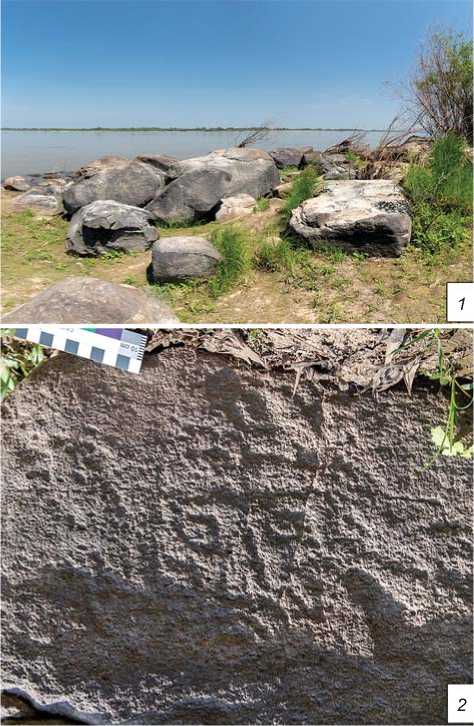

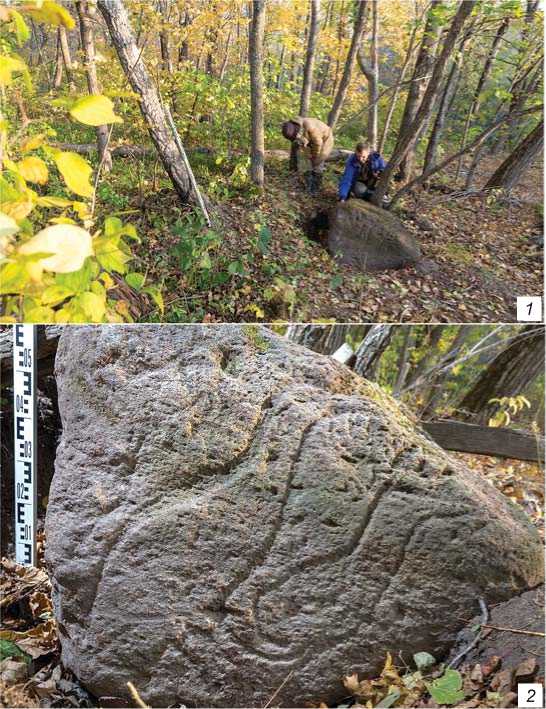

По мнению специалистов, древними художниками могли быть освоены и отдельно лежавшие каменные валуны, которых немало на береговой полосе между скальными массивами. Найти их непросто, поскольку прибрежные камни перемещаются во время весеннего ледохода, покрываются лишайниками или находятся в густых тальниковых зарослях. Однако в 2012–2014 гг. удалось найти недостающее звено в галерее шереметьевских скал – петроглифы на отдельно лежащих базальтовых валунах (рис. 6–9). Все обнаруженные на Уссури новые пункты c петроглифами получили порядковые номера в продолжение уже известных по работе А.П. Окладникова [1971].

Пункт 4 расположен в 5,38 км к северо-востоку от северной окраины с. Шереметьево и в 0,75 км к юго-западу от пункта 3, в 6 м от края первой надпойменной террасы. На наклонной плоскости округлого базальтового валуна выбита простая округлая контурная личина. Лунками обозначены глаза и нос, ниже широкой дугообразной полосой показан рот (см. рис. 6 , 3 ). Общее состояние аварийное; имеются природные сколы и следы растрескивания поверхности камня в зоне изображения. Зафиксировано негатив-

Рис. 6. Петроглифы на валунах у с. Шереметьево, обнаруженные в 2012 г.

1 – выбитое изображение личины на валуне, которому придана форма лягушки (слева), пункт 7; 2 – личина с ореолом из лучей, пункт 7; 3 – контурная личина, пункт 4.

1, 2 – фото И.Ю. Георгиевского; 3 – А.Р. Ласкина.

Рис. 7. Изображения на прибрежном валуне в пункте 5 у с. Шереметьево. Фото И.Ю. Георгиевского.

Рис. 8. Изображения на перевернутом валуне в пункте 6 у с. Шереметьево. Фото И.Ю. Георгиевского.

Рис. 9. Орнитоморфные изображения в пункте 8 у с. Шереметьево. Фото И.Ю. Георгиевского.

ное влияние колебаний уровня воды, перепадов температур и ветровой эрозии.

Пункт 5 расположен в 3,38 км к северо-востоку от северной окраины с. Шереметьево и в 1,2 км к северо-востоку от пункта 2. Относительно небольшой округлый камень находится в затапливаемой зоне и доступен только при низком уровне воды. На обращенной к берегу стороне сплошным пикетажем выбиты три силуэтных изображения. Слева изображена, вероятно, цапля с укороченными лапами, которая словно стоит в воде во время охоты. Показаны овальное туловище, вытянутая шея и длинный острый клюв. Правее изображена птица с мощным туловищем, выделяющимся клювом, широким хвостом и лапами. Птицы обращены головами к змее с извилистым телом и выделенной головой (см. рис. 7).

Состояние аварийное. Камень находится в затапливаемой зоне, можно рекомендовать переместить его на безопасное расстояние от линии уреза воды; имеются природные сколы на участках с изображениями, которые затираются под действием льда и песка. Отмечено негативное влияние колебания уровня воды, перепадов температур и ветровой эрозии.

Пункт 6 расположен в 3,3 км к северо-востоку от северной окраины с. Шереметьево и в 1,1 км к северо-востоку от пункта 2, в 8 м от края первой надпойменной террасы. Камень, вероятно, перевернут на 180º: все выполненные на нем рисунки в настоящее время расположены вверх ногами. На южной вертикальной плоскости нешироким глубоким желобком выбита контурная личина округлой формы. Обозначены глаза, широкий треугольный нос и рот; лоб и щеки декорированы (см. рис. 8). Подобные личины со сложным внутренним заполнением встречаются среди петроглифов Шереметьево и Си-качи-Аляна. Немного ниже личины (с учетом ее изначального положения) изображен отпечаток лапы с четырьмя округлыми ямками-углублениями и подушечкой в форме скобки представителя семейства кошачьи, вероятнее всего тигра, проработанное. Справа и выше показаны еще два подобных следа. На углу трех сходящихся граней – небольшая овальная личина с округлыми углублениями глаз и валиками губ; у нее отсутствует центральная часть, имеется часть внешнего контура. Изображения звериного следа, тем более в сочетании с антропоморфными личинами на петроглифах Амуро-Уссурийского региона выявлены впервые.

Состояние петроглифов аварийное. Зафиксированы многочисленные природные сколы, следы растрескивания поверхности, в частности в зоне изображений, развивается биопоражение. Отмечено негативное влияние перепадов уровня воды, температур и ветровой эрозии.

Пункт 7 расположен в 3,27 км к северо-востоку от северной окраины с. Шереметьево и в 1,07 км к северо-востоку от пункта 2, в 7 м от края первой надпойменной террасы. На западной наклонной грани относительно небольшого валуна желобком выбита крупная выразительная личина со сложнопрорабо-танными деталями. Овальный контур сплошь окружен линиями, образующими своеобразный ореол, лоб и щеки декорированы. Глаза крупные в виде двух концентрических кругов со зрачками-ямочками по центру, массивный овально-вытянутый нос, небольшой овальный рот (см. рис. 6, 1, 2). Личина очень выразительна, хотя имеет сходство с серией подобных изображений в региональном наскальном искусстве. В 0,5 м от описываемого валуна обнаружен камень размерами 64 × 44 × 44 см, которому придана форма лягушки. Нижняя сторона-основа плоская, туловище и голова разделены глубоким поперечным выбитым желобком. На слегка вытянутой мордочке просматри- ваются линия рта и маленькие глаза-ямочки. В нижней части по бокам выделены передние и задние конечности.

Общее состояние петроглифов удовлетворительное. Зафиксированы незначительные природные сколы, развиваются обрастатели.

Пункт 8 расположен в 2,75 км к северо-востоку от северной окраины с. Шереметьево и в 0,37 км к северо-востоку от северной оконечности пункта 2. Небольшой округлый валун на 1/3 заглублен в грунт, находится в редко затапливаемой зоне на краю второй надпойменной террасы, в 10 м к востоку от берега реки. О нем сообщил краевед В.А. Васильев. На северной плоскости глубоким широким желобом выбиты фигуры двух водоплавающих птиц, возможно гусей или уток, обращенных головами в сторону реки (см. рис. 9); слева нанесены линии. Орнитоморф-ные фигуры в высоту достигают 0,5 м и отличаются от ранее известных в комплексе шереметьевских петроглифов изображения лебедя с крестообразно рассеченным туловищем (пункт 2), одиночных (пункт 2) и парных фигур уток (пункт 3), а также фигур цапли и хищной птицы (пункт 5). Общее состояние петроглифов аварийное. Зафиксированы многочисленные природные сколы, следы интенсивного растрескивания поверхности камня, в частности, в зоне изображений. Отмечены воздействие обрастателей, а также негативное влияние перепадов температур и ветровой эрозии.

Заключение

При проведении мониторинга было зафиксировано аварийное со стояние петроглифов в пунктах 1 и 2 Сикачи-Аляна, попавших в 2013 г. в зону паводка. Сильное поднятие уровня воды в Амуре в 2013 г. и периодическое ежегодное изменение уровня реки обусловили формирование на поверхно сти многих валунов отложений, которые стимулируют процессы деструкции, негативно отражающиеся на экспозиционных качествах объектов. Вследствие движения льда камни с петроглифами перемещаются и могут быть утрачены (по крайней мере из зоны обзора). Вероятно, происходит проседание валунов, изображения заносит песок. Интенсивный рост кустарника меняет ландшафт и общий облик памятника. Кроме того, корни деревьев усиливают механическое воздействие на камни и расширение трещин; притенение способствует развитию обрастателей; интенсифицируется выветривание. Постоянно действующими факторами угрозы сохранности петроглифов является неконтролируемое посещение, заезд на территорию автотранспорта; необратимые повреждения вызывают разведение костров вблизи валунов (у них отделяется поверхностный слой), а также нанесение надписей и другие формы прямого воздействия на камни с изображениями.

Художественные, стилистические, хронологические и технико-технологические черты петроглифов нижнего Амура являются отражением длительного (начиная с эпохи неолита) развития мощной самобытной изобразительной традиции. Элементы влияния этого очага первобытного искусства прослеживаются далеко за пределами региона. Они проявляются в культуре коренных народов Приамурья – нанайцев, ульчей, нивхов, орочей и удэгейцев.

Выявленные в 2013 г. изображения на Сикачи-Аляне и Шереметьево пополнили корпус петроглифов своеобразной провинции наскального искусства редкими вариантами зоо- и антропоморфных образов. Обращает на себя внимание многообразие приемов использования фактуры камня для выполнения петроглифов, создания рельефов и круглой скульптуры.

Результаты изучения петроглифов нижнего Амура и Уссури позволяют ожидать открытий в будущем. Широкий временной диапазон существования петроглифов Амуро-Уссурийского региона (от эпохи камня до Средневековья), обширные этнокультурные параллели с традиционной культурой современных народов Приамурья и трансокеанские параллели, исключительная выразительность художественных образов, уникальные черты природного контекста определяют неповторимость памятников наскального искусства Амуро-Уссурийского региона их общемировую значимость. Это предъявляет особые требования к охране, организации туристического посещения и музеефи-кации памятников. Необходимо найти правильный подход к эффективному практическому использованию объекта культурного наследия с учетом местной специфики. Проведение археологических исследований на памятниках древнего наскального искусства Сикачи-Алян и Шереметьево позволило проанализировать состояние сохранности петроглифов и окружающих их природно-исторических ландшафтов. Был сделан вывод об аварийном состоянии петроглифов и необходимости проведения мероприятий по сохранению и музеефикации. Петроглифы Си-качи-Аляна включены в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО, необходимо последовательное и систематическое продолжение работ по созданию здесь историко-культурного музея-заповедника под открытым небом.

Список литературы Петроглифы Хабаровского края: результаты мониторинга последствий паводка в 2013 году на Амуре и Уссури

- Альфтан Н.А. Заметки о рисунках на скалах по рекам Уссури и Бикину // Тр. Приамур. отд. РГО. - Хабаровск, 1895.-Т. II. -С. 10., 2 с.

- Арсеньев В.К. В горах Сихотэ-Алиня // Соч. - Владивосток: Примиздат, 1947. - Т. 3. - С. 8-9.

- Будогоский К.Ф. Юго-восточная часть русской Маньчжурии//Амур. - 1860.-№ 1.-С. 11-13; №2. -С. 26-28.

- Буссе Ф.Ф., Кропоткин Л.А. Остатки древностей в Амурском крае//Зал. Об-ва изучения Амур. края. -1908. - Т. XII. - С. 1-66.

- Ветлицын П.И. Заметка о древних гольдских памятниках близ селения Малышевского // Приамур. вед. - 1895. - №56.-С. 17-18.