Петроглифы эпохи поздней бронзы на горе Унюк в Минусинской котловине

Автор: Есин Ю.Н., Скобелев С.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена памятнику наскального искусства Южной Сибири, изученному в 2016-2017 гг. на горе Унюк в Минусинской котловине. По стилистическим признакам основные петроглифы этого комплекса можно датировать эпохой поздней бронзы, т.е. концом II - началом I тыс. до н.э. Наибольший интерес среди них представляют редкие для наскального искусства региона изображения быков (волов) с закрепленным в носу поводом. В одном случае бык привязан к столбу, в другом его ведет человек. Композиция из движущихся в одном направлении человека и быка повторена трижды. Все выявленные к настоящему времени изображения человека с поводом, соединенным с носом быка, локализованы в петроглифах правобережья Енисея. Возможно, это отражает этнокультурное и хозяйственное своеобразие населения юго-восточной, лесостепной части Минусинской котловины. Одновременно изображения предложено рассматривать как локальный вариант композиции «передвижение пешего человека с быком», основной ареал которой связан с более южными территориями Саяно-Алтая. Еще один редкий образ, представленный на горе Унюк, - столб с тройной вершиной. Приведены аналоги этого изображения на других памятниках Минусинской котловины. Сделан вывод, что оно воспроизводит форму деревянного столба для привязывания транспортных животных, в т.ч. в ходе обрядов. Предложена гипотеза о связи таких композиций, с одной стороны, с реальной хозяйственной практикой, с другой - с представлениями о посмертном путешествии в иной мир.

Южная сибирь, минусинская котловина, эпоха поздней бронзы, петроглифы, бык, вол, ритуальный столб

Короткий адрес: https://sciup.org/145145986

IDR: 145145986 | УДК: 903.27 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.072-080

Текст научной статьи Петроглифы эпохи поздней бронзы на горе Унюк в Минусинской котловине

Минусинская котловина является одним из особых регионов распространения наскального искусства в Азии. Большинство крупных памятников расположено здесь на скальных выходах песчаника по берегам Енисея и его притоков. Первые сведения о них были получены еще в XVII в., а целенаправленное изучение проводилось в XIX–XX вв. Однако, несмотря на длительную историю исследований, возможности для открытия новых небольших памятников, дополняющих имеющиеся материалы по культуре населения региона, по-прежнему остаются. К числу таких местонахождений относятся петроглифы горы Унюк на правом берегу Енисея чуть выше устья р. Сыда (рис. 1). В рамках современного административного деления это территория Красно-туранского р-на Красноярского края. Осмотр и изучение петроглифов были проведены авторами летом 2016 и весной 2017 г. Целью данной работы является введение в научный оборот полученных материалов, краткий анализ стиля, возраста и содержания рисунков.

Рис. 1. Унюк и другие памятники наскального искусства на правобережье Енисея.

Описание памятника

Гора Унюк занимает доминирующее положение в ландшафте правого берега Енисея к югу от устья р. Сыда. Здесь известно большое количество археологических памятников разного типа и времени. Среди них многослойное поселение на берегу Енисея с яркими материалами эпохи неолита и таштыкской культуры, тагарские и средневековые курганы, крепость с валами и рвами на самой горе [Зяблин, 1973; Скобелев, Рюмшин, 2015]. В целом данная местность в разное время была довольно плотно населена.

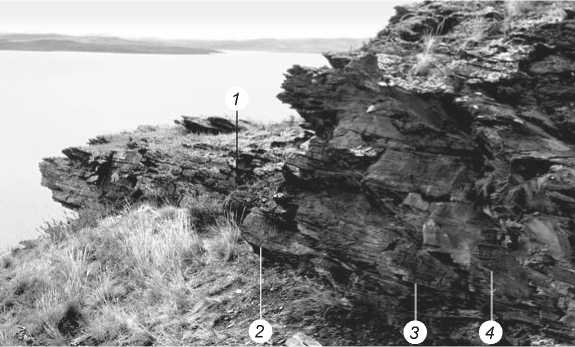

Гора имеет несколько логов и с восточной стороны частично покрыта сосновым бором. Западный и южный склоны сформированы скальными выходами, круто обрывающимися в воды Енисея (сегодня – Красноярское водохранилище). Расстояние от верхнего края скалистого обрыва до уреза воды составляет ок. 100– 120 м. Эти скалы лишь частично просматриваются с соседних участков вершины горы, выглядят труднодоступными, сильно разрушенными и малопригодными для нанесения петроглифов. Но именно здесь на верхнем ярусе скал находится изученный нами памятник (рис. 2, a ). От него открывается хороший обзор на долину Енисея. Наиболее удобный подход к рисункам возможен с северо-западной стороны, из внутреннего лога горы, где могли находиться и поселения, недоступные для наблюдения с Енисея и Сыды, защищенные от преобладающих здесь западных ветров.

Петроглифы расположены на коротком участке верхнего яруса скальных обнажений, на четырех плоскостях над обрывом (рис. 2, б). Каменные выхо- ды этого яруса сложены из красновато-коричневого песчаника, местами покрытого легкими беловатыми отложениями. Они вытянуты по линии ЮЗ – СВ с небольшим подъемом на северо-восток (к вершине). Плоскости с рисунками обращены на юго-восток. Центральной частью памятника можно считать расположенную под большим естественным каменным навесом плоскость 3, где выбито наибольшее количество изображений. Снизу ряда плоскостей имеются ниши.

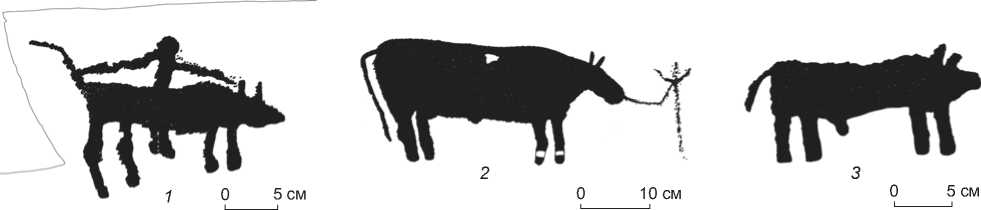

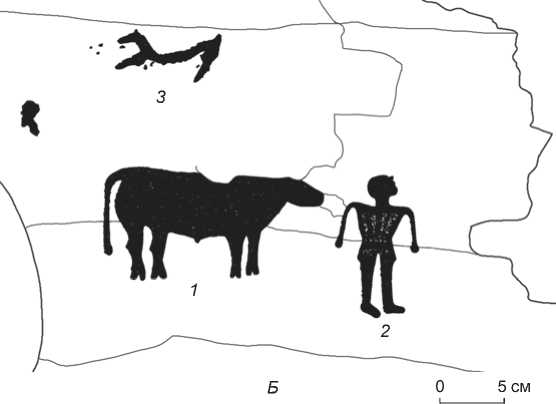

Плоскость 1. Это самая западная точка памятника. От нее начинается проход к другим плоскостям, расположенным далее на северо-восток вдоль яруса скальных обнажений. Длина плоскости ок. 50 см, высота – 34 см. Она расположена наклонно под углом ок. 20°. Над плоскостью фиксируется небольшой навес, выступающий на 36 см. Расстояние от земли до него 78 см. Перед плоскостью имеется площадка («полка» на склоне горы вдоль основания скального яруса) шириной ок. 1 м (ниже нее и далее на северо-восток – многометровый обрыв скалы). Расстояние от земли до рисунка ок. 25 см. Здесь грубой выбивкой изображен бык головой вправо (19 × 9 см). Показаны четыре ноги, два уха или коротких и схематично переданных рога. Возможно, позднее на спину быка была добавлена фигура всадника, одна рука которого направлена вперед, другая назад и, вероятно, держит кнут; нога свисает ниже живота животного. Видимо, одновременно с нанесением этой фигуры всадника были удлинены и задние ноги быка (рис. 3, 1 ).

Плоскость 2. Расположена в 4 м к северо-востоку от первой. Размеры 60 × 83 см, наклон ок. 30°. Сверху небольшой навес, выступающий на 30 см. Расстояние

а

б

Рис. 2. Памятник наскального искусства на горе Унюк.

a – вид на гору с западного берега Красноярского водохранилища (стрелкой показано место расположения петроглифов). Фото С.Г. Скобелева; б – общий вид скального яруса с петроглифами с юго-востока (цифрами обозначены номера плоскостей). Фото Ю.Н. Есина.

Рис. 3. Изображения на плоскостях 1 (1) и 2 (2, 3) , Унюк. Прорисовка Ю.Н. Есина.

от земли до него ок. 1,15 м, до нижнего края плоскости 0,5 м. Под плоскостью имеется ниша глубиной ок. 0,5 м, перед ней площадка шириной ок. 0,8 м. Выбивкой нанесены два изображения.

Основное изображение на плоскости находится в верхней ее половине, это крупная фигура быка (37,5 × 17,0 см) головой вправо. Показаны четыре ноги, длинный хвост, два уха, выступающий препу- циальный мешок; от носа быка вперед и вверх идет повод, привязанный к вертикальному столбу (высота 14 см) с тройной вершиной (рис. 3, 2).

В нижней правой части плоскости находится еще одна фигура быка (22 × 10 см), ориентированная так же, как предыдущая (рис. 3, 3 ). Она меньше по размеру и более схематична, но с теми же основными элементами при более коротком хвосте.

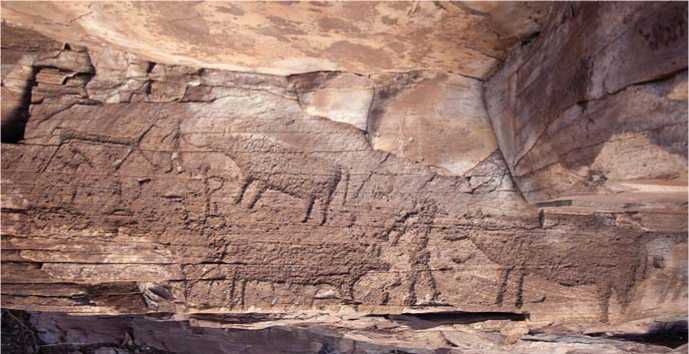

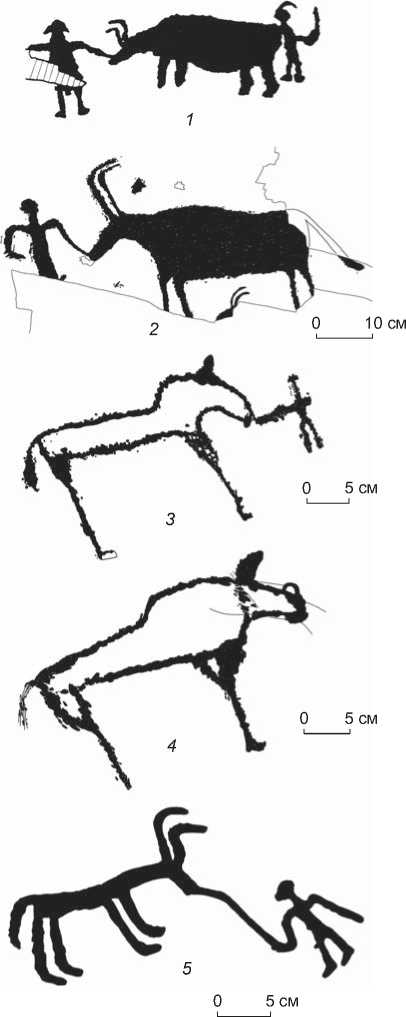

Плоскость 3. Расположена в 3,6 м к северо-востоку от второй. Размеры 1,3 × 0,42 м, наклон ок. 30°. Сверху большой навес, выступающий на 1,2 м. Расстояние от земли до него ок. 2,5 м, до нижнего края плоскости 0,95 м. Под плоскостью имеется ниша глубиной ок. 0,6 м, перед ней – площадка шириной ок. 1,5 м. Выбивкой нанесено несколько изображений (рис. 4).

В верхней левой части плоскости изображен олень головой вправо (21,5 × 12,0 см). Показаны узкое и длинное прямоугольное туловище, четыре широко расставленные, как при быстром беге, ноги, вытянутая вперед и вверх шея, голова с двумя рогами с отростками (рис. 4, Б , 1 ). Под этим изображением находится грубо выбитая и плохо сохранившаяся фигура копытного (13,5 × 9,5 см) головой вправо, с подогнутыми под туловище ногами (рис. 4, Б , 2 ).

Справа от фигуры оленя изображены человек (13,5 × 4,8 см) и ведомый им за повод бык (25,6 × × 12,5 см), движущиеся влево (рис. 4, Б , 3 ). Туловище человека показано анфас с двумя опущенными вниз руками по бокам, а ноги – в профиль, носками стоп влево; на голове большой грибовидный головной убор; одной рукой человек держит повод, соединенный с носом быка, изображенного с четырьмя ногами, длинным хвостом и двумя ушами или рогами.

Справа от изображения копытного с подогнутыми ногами находится антропоморфная фигура (12,6 × 6,8 см) с округлой головой, туловищем в виде вертикальной прямой линии, согнутыми в локтях и направленными к туловищу руками, согнутыми, как у сидящего человека, ногами с выделенными ступнями (рис. 4, Б , 4 ). Ниже этого изображения выбита фигура быка (32 × 12 см) головой вправо. Показаны четыре ноги, два уха, «пышный» (расходящийся на конце несколькими линиями) хвост, половой орган самца (рис. 4, Б , 5 ). Справа от этой фигуры изображены человек (18 × 10 см) и бык (36,2 × 16,0 см), движущиеся влево. Туловище человека передано в профиль, с двумя опущенными вниз руками с левой стороны от него; ноги слегка расставлены и направлены носками стоп влево (рис. 4, Б , 6 ). У быка показаны четыре ноги, длинный хвост, два уха.

Плоскость 4. Расположена в 0,5 м к востоку от третьей. Размеры 0,5 × 0,5 м, наклон ок. 20°. Сверху навес, выступающий на 1,2 м. Расстояние от земли до нижнего края плоскости 1,15 м, до нижнего рисунка ок. 1,4 м. Под плоскостью имеется ниша глубиной ок. 1,1 м, перед ней – площадка шириной ок. 1,3 м. Выбивкой нанесены три изображения (рис. 5).

Фигура быка (20 × 10 см) ориентирована головой вправо. Показаны четыре ноги с раздвоенными копы-

А

Б

Рис. 4. Изображения на плоскости 3, Унюк. Фото и прорисовка Ю.Н. Есина.

А

Рис. 5. Изображения на плоскости 4, Унюк. Фото и прорисовка Ю.Н. Есина.

тами, длинный хвост, препуциальный мешок; верхняя часть головы не сохранилась (рис. 5, Б , 1 ).

Справа от изображения быка находится фигура человека (11,5 × 6,8 см). Туловище показано анфас, с двумя опущенными вниз руками, на концах которых утолщения, обозначающие кисти, а ноги – в профиль, носками стоп вправо. Голова также изображена в профиль с лицом, обращенным вправо и вверх; показаны нос и губы; специально выделена шея. Внизу туловища имеются небольшие выступы, вероятно передающие нижний край куртки; а внутри его контура слабо прослеживается дополнительный рельеф, видимо связанный с показом бортов куртки и выреза для шеи (рис. 5, Б , 2 ).

Над изображением быка находится фигура копытного головой влево (10,0 × 5,5 см). Одной изогнутой линией переданы туловище и шея. Показаны две ноги, вытянутые вперед и вниз, ухо и небольшой (как у косули) хвост (рис. 5, Б , 3 ).

Основные образы, их стиль и возраст

Бык (вол). Выявлено семь фигур, принадлежащих к соответствующему подсемейству полорогих млекопитающих. В количественном отношении данный образ является основным на памятнике. Несмотря на различия в отдельных деталях, изображения стилистически близки и принадлежат к одной традиции. Показаны массивное подпрямоугольное туловище, небольшая голова, вытянутая вперед или слегка опущенная; ноги переданы четырьмя вертикальными параллельными линиями. Наиболее схематичные рисунки (см. рис. 3, 1, 3), судя по периферийному расположению на памятнике и плоскости 2, видимо, созданы несколько позже более реалистичных и крупных. Стилистические особенности отличают фигуры быков на горе Унюк от изображений этих животных в искусстве окуневской культуры середины III – начала II тыс. до н.э., от более ранней минусинской традиции, а также от известных рисунков эпохи раннего железа и Средневековья. Наиболее близкие варианты представлены на расположенном неподалеку памятнике Бычиха (правый берег р. Сыда) и на горе Тепсей [Ковалева, 2011, табл. 1, 2, 18]. В связи с этим изображения на горе Унюк могут быть отнесены к позднему бронзовому веку. Стоит отметить, что образ быка нечасто встречается среди петроглифов данного времени, а фигуры с подобным туловищем еще реже. В эпоху поздней бронзы в наскальном искусстве Минусинской котловины существовало несколько традиций изображения животных, в т.ч. быков, что отражало сложившуюся этнокультурную ситуацию [Есин, 2013, с. 74].

Все изображенные быки, видимо, комолые, что является признаком домашнего животного. Об этом же свидетельствует повод, который отходит от носа двух фигур. Нет сомнений, что изображен повод для управления: один его конец закреплен в носовой перегородке быка, а другой находится в руке человека или показан привязанным к столбу. В традициях различных скотоводческих народов рабочий скот, которым управляли таким способом, было принято кастрировать для снижения агрессивности, поэтому изображенные на скале животные – волы. Это не противоречит тому, что у некоторых фигур показаны половые признаки самцов. Таких животных могли использовать с повозкой, волокушей, для перевозки вьюков и др.

Изображение повода, закрепленного в носу вола, характерно для искусства окуневской культуры, од-

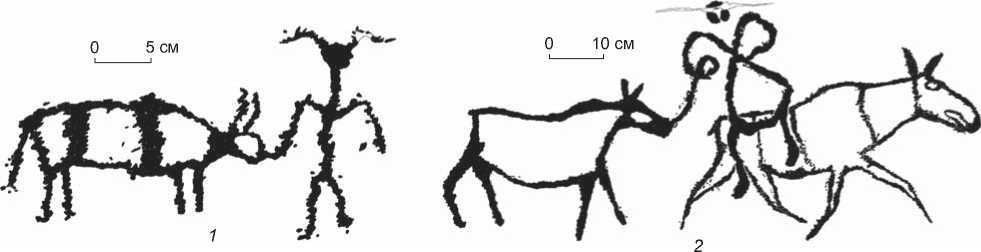

Рис. 6. Некоторые изображения быков (волов) с поводом и кольцом в носу в наскальном искусстве Минусинской котловины.

1–4 – Тепсей; 5 – Седловина.

1 – по: [Советова, 2005, рис. 11] (без масштаба); 2–5 – прорисовка Ю.Н. Есина.

нако при этом всегда показана вставленная в нос деревянная петля, а конец повода пропущен между рогов животного или обвязан вокруг них [Миклашевич, 2003–2004; Есин, 2018а]. Композиция иного типа, где конец повода находится в руке человека, представлена четырьмя рисунками на горе Тепсей. Ранее считалось, что на одном из них (рис. 6, 1 ) изображение быка эпохи бронзы на позднем этапе тагарской культуры было дополнено двумя человеческими фигурами [Советова, 2005, с. 33, табл. 28, 11 ]. Однако железным веком может быть датирована лишь одна из них (позади быка). Фигура человека, держащего повод, синхронна изображению быка. Стилистически они весьма близки рисункам на плоскости 3 горы Унюк. Концом II – началом I тыс. до н.э. можно датировать и другие варианты изображения быков с поводом на Тепсее (рис. 6, 2, 3 ). У одной фигуры вола на этом памятнике (вероятно, начало I тыс. до н.э.) показаны крупное кольцо в носу и предположительно повод, обвязанный вокруг рогов (рис. 6, 4 ). По форме кольцо отличается от окуневских деревянных петель с перекрещенными концами и, возможно, передает предмет из металла. Еще один стилистический вариант изображения быка с поводом в носу, наиболее схематичный, выбит в эпоху поздней бронзы на горе Седловина (рис. 6, 5 ).

Значительно моложе две композиции в центральной части Шалаболинской писаницы (рис. 7). Довольно неожиданно, что один повод соединен с носом фигуры лося в ангарском стиле. Конец этого повода завершается петлей, и его держит в руке женщина (?), изображенная поверх соседней фигуры лося эпохи ранней бронзы (едет на нем верхом?) (рис. 7, 2 ). Возможно, изображение женщины с поводом добавлено в Средневековье [Заика, Дроздов, Макулов, 2005], од-

Рис. 7. Изображения животных с поводом в носу на Шалаболинской писанице. Прорисовка Ю.Н. Есина.

нако точный возраст обеих композиций требует специального изучения.

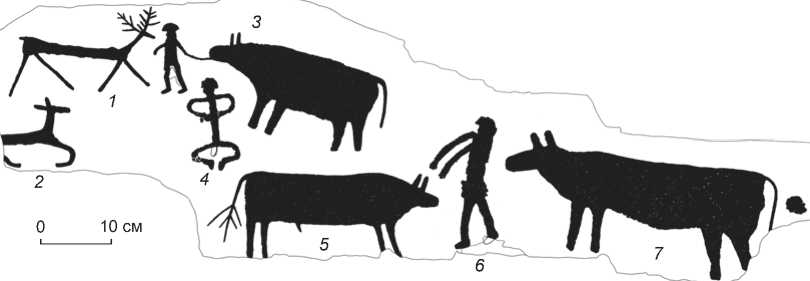

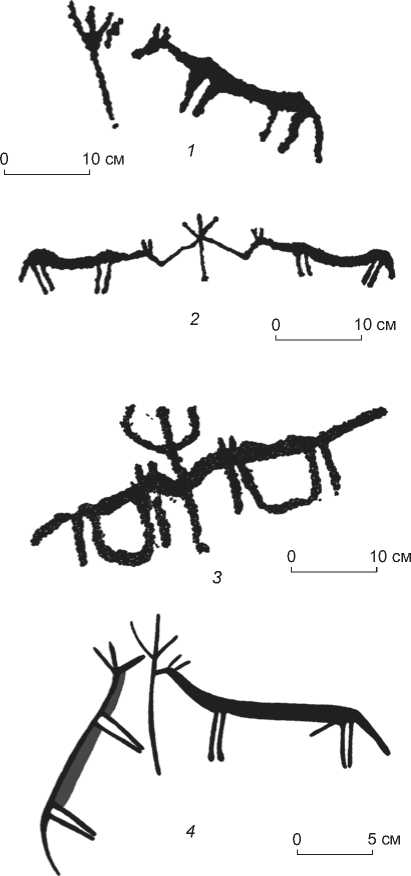

Столб. Особого внимания заслуживает изображение столба, к которому привязан бык, на плоскости 2. В более раннее время композиция «бык у столба» известна в окуневском искусстве. Однако там столб имел вид простой прямой линии. Изображение столба с тройной вершиной представлено лишь в петроглифах карасукской эпохи (рис. 8). При этом обычно возле него стоят лошади. Чаще всего они парные и, возможно, являются упряжкой колесницы [Есин, 2018б]. В одном случае такое изображение найдено на плите, использованной в качестве стенки карасук-ской гробницы могильника Северный Берег Варчи I

Рис. 8. Изображения столба с тройной вершиной в наскальном искусстве Минусинской котловины. 1, 2 – Тепсей (по: [Шер, 1980, рис. 74, 124]); 3 – Суха-ниха; 4 – Северный Берег Варчи I ( 3, 4 – прорисовка Ю.Н. Есина).

[Леонтьев, 1980]. Это еще один весомый аргумент в пользу предлагаемой датировки рисунков на горе Унюк. Очевидно, что вертикальная линия с двумя ответвлениями воспроизводит форму реального деревянного столба: центральная линия – это обрубленный ствол дерева, а боковые – оставленные нижние части двух симметричных ветвей. Судя по некоторым рисункам (рис. 8, 1 – 3 ), концы столба могли фигурно обрабатывать и закруглять. Столб использовался для привязывания домашних транспортных животных (прежде всего лошадей, учитывая всю совокупность известных изображений). Для этого конец повода перекидывался через оставленное основание одной из боковых ветвей.

В обыденной жизни столб для привязывания животных мог быть установлен возле жилища. Кроме этого, он имел важное ритуальное значение. Форма вершины столба могла быть обусловлена не только ее удобством для привязывания животных, но и ритуально-мифологическими представлениями, связанными с числом 3. Например, в искусстве кетов, ареал расселения которых когда-то включал территорию Саяно-Алтая, с тройной вершиной изображалось «шаманское дерево». Оно соединяло разные ярусы и части мира [Алексеенко, 1967, рис. 25]. Аргументы в пользу ритуальной функции карасукского столба-коновязи, изображенного на скалах Тепсея, приводил Я.А. Шер [1980, с. 267].

Человек. Пять антропоморфных изображений могут быть разделены на три группы. Первая объединяет три относительно реалистичные фигуры (см. рис. 4, Б , 3 , 6 ; 5, 2 ). Обращают на себя внимание выделенные ступни, утолщения на концах рук, головной убор, характерные для ряда изображений эпохи поздней бронзы в Минусинской котловине. Один из этих персонажей ведет за повод быка, два других изображены без повода, но также перед быками, двигающимися в одном с ними направлении, и, очевидно, образуют с животными единую композицию аналогичного содержания.

Четвертая фигура схематична, передает позу человека, сидящего с согнутыми руками и подогнутыми ногами (см. рис. 4, Б , 4 ). Она стилистически отлична от первой группы, однако тоже сопоставима с другими изображениями эпохи поздней бронзы в Минусинской котловине, в т.ч. на плите, использованной в качестве стенки гробницы карасукской культуры [Сунчугашев, 1971, рис. 1; Ковалева, 2011, табл. 91, 92].

Наибольшие вопросы вызывает пятая фигура человека – с раскинутыми в стороны руками, верхом на быке (см. рис. 3, 1). Она производит впечатление добавленной позднее, хотя по цвету загара выбивки не отличается от фигуры животного. Нога этого персонажа опущена ниже живота быка. Следует отметить, что в эпоху поздней бронзы и в искусстве та- гарской культуры, как правило, нога всадника ниже живота лошади не показывалась. Возможно, фигура человека была добавлена в конце I тыс. до н.э., хотя этот вопрос остается открытым.

Олень. Имеется одно изображение самца. По форме туловища (узко е, длинное, подпрямоугольное, с небольшим треугольным выступом в области лопаток), шеи, головы, рогов оно соответствует стилю петроглифов эпохи поздней бронзы в Минусинской котловине [Ковалева, 2011, табл. 22, 104]. Несколько нетипичен лишь способ показа ног – широко раскинутыми в движении. Такой прием был характерен для изображений лосей и оленей раннего бронзового века. В эпоху поздней бронзы он мог сохраняться в качестве пережиточного явления.

Другие копытные . Фигуру копытного с подогнутыми ногами на плоскости 3 можно соотнести со схематичным изображением сидящего человека на той же плоскости и датировать аналогично [Там же, табл. 38, 65, 74]. Вариант этого стиля представлен фигурой копытного с вытянутыми вперед и вниз ногами. Возможно, ее следует отне сти к рубежу эпох бронзы и железа.

Заключение

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что основные петроглифы небольшого памятника наскального искусства на горе Унюк появились в эпоху поздней бронзы. Они могут быть датированы концом II – началом I тыс. до н.э. Рисунки не одновременны и свидетельствуют о неоднократном посещении людьми этого места. Обращает на себя внимание определенное своеобразие изображений на горе Унюк с точки зрения набора образов, стиля и композиций на фоне многих других петроглифических комплексов той же эпохи в регионе.

Наиболее важным образом для создателей рисунков являлся домашний бык. В одном случае он изображен привязанным к столбу особой формы, вероятно использовавшемуся не только в обыденных хозяйственных, но и в ритуальных целях. Это позволяет связывать такую сцену с жертвоприношением животного. Трижды повторена композиция из фигур человека и быка, очевидно отражающая очень важную тему в жизни людей. Кто эти люди и куда они идут со своими животными не ясно, но заслуживает внимания то, что лицо одного персонажа обращено к небу. Данную тему можно сопоставить с образом другого транспортного средства эпохи поздней бронзы – колесницы. По одной из гипотез, изображения колесниц этого времени в Саяно-Алтае были связаны с погребальными обрядами и представлениями о переходе умершего в иной мир [Дэвлет, 1998, с. 183–185; Ки- луновская, 2011, с. 44; Есин, 2013, с. 75]. Не исключено, что на горе Унюк тоже изображены умершие, отправившиеся в иной мир, но использующие другой вид транспорта. До широкого освоения езды верхом на лошади, которое произошло в эпоху раннего железа, это был удобный и распространенный способ передвижения в горной и лесистой местности, мало подходящей для колесных повозок. В Западной Туве он сохранялся вплоть до начала XX в., а в некоторых высокогорных районах Азии (Тибет, Памир и др.) распространен и поныне, но с использованием яков и их гибридов. Благополучный переход умершего в иной мир был очень важен для родственников и представлялся по аналогии с обычной жизненной практикой. Вполне вероятно, что часть наскальных рисунков могла создаваться именно в контексте таких представлений и периодически повторявшихся погребальных и поминальных обрядов.

Роль образа быка отличает петроглифы на горе Унюк от типичных наскальных рисунков эпохи поздней бронзы в степной части Минусинской котловины, занимающей в основном левобережье Енисея, где важнейшим образом являлась лошадь. Думается, не случайно основные параллели петроглифам горы Унюк расположены по соседству на правом берегу Енисея: на горах Бычиха, Тепсей и Седловина. Своеобразие данного памятника могло быть обеспечено отголосками традиции раннего бронзового века, развитие которой продолжалось в андроновскую эпоху на юго-восточной лесостепной периферии Минусинской котловины. В силу природных условий здесь, видимо, сохранялось важное хозяйственное (в т.ч. транспортное) и ритуальное значение быка. Этот местный немногочисленный этнокультурный субстрат вместе со своими традициями мог стать одним из компонентов новой культуры, распространившейся в эпоху поздней бронзы.

Наконец, следует отметить, что изображение человека, ведущего за повод быка, редкое на скалах Минусинской котловины, довольно типично для петроглифов эпохи бронзы в более южных районах Са-яно-Алтая. Всю эту серию рисунков можно рассматривать как варианты изобразительного текста одного типа – «передвижение пешего человека с быком». Основной ареал такой композиции охватывает горные области к югу и юго-западу от Минусинской котловины. Он отражает близость природных условий и форм хозяйства, но также, возможно, и какое-то родство культур. Наряду с общим сходством композиции (иногда также головных уборов) имеются и существенные различия в отдельных ее элементах, стиле. В частности, в петроглифах к югу от Минусинской котловины на спине животного, как правило, изображены вьюки и пассажиры, а за повод его часто ведет женщина [Дэвлет, 1990; 1993, рис. 4, 4, 5 ; Кубарев, Цэвээндорж,

Якобсон, 2005, рис. 89, 90, 10–12 , 93, 4–8 ; Кубарев, 2009, рис. 921, 980, 981]. Такие различия отражают автономность культурного развития населения по разные стороны крупных горных хребтов Саяно-Алтая.

Исследование проведено в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности. Авторы благодарны сотруднику Историко-этнографического музея Краснотуранского р-на Красноярского края В.С. Ма-киенко за информацию о местонахождении петроглифов на горе Унюк.

Список литературы Петроглифы эпохи поздней бронзы на горе Унюк в Минусинской котловине

- Алексеенко Е.А. Кеты. – Л.: Наука, 1967. – 263 с.

- Дэвлет М.А. Изображение женщины и быка в искусстве петроглифов Саяно-Алтая // Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1990. – С. 34–41.

- Дэвлет М.А. О наскальных изображениях быков в Туве // Современные проблемы изучения петроглифов. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1993. – С. 74–87.

- Дэвлет М.А. Петроглифы на дне Саянского моря (гора Алды-Мозага). – М.: Памятники исторической мысли, 1998. – 287 с.

- Заика А.Л., Дроздов Н.И., Макулов В.И. Исследования Шалаболинских петроглифов (итоги работ 2004 г.) // Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т, 2005. – С. 155–158.

- Зяблин Л.П. Неолитическое поселение Унюк на верхнем Енисее // Проблемы археологии Урала и Сибири. – М.: Наука, 1973. – С. 65–73.

- Есин Ю.Н. Петроглифы «Шаман-камня» (гора Оглахты, Хакасия) // Научное обозрение Саяно-Алтая. – 2013. – № 1. – С. 66–81.

- Есин Ю.Н. Древнейшее приспособление для управления тягловыми животными на востоке евразийского степного пояса // Научное обозрение Саяно-Алтая. – 2018а. – № 1. – С. 115–125.

- Есин Ю.Н. Об истоках иконографии оленных камней // Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая: мат-лы IX Междунар. науч. конф. (г. Улан-Удэ, 10–14 сент. 2018 г.). – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2018б. – Т. 1. – С. 103–108.

- Килуновская М.Е. Колесницы эпохи бронзы в наскальном искусстве Тувы // Наскальное искусство в современном обществе: К 290-летию научного открытия Томской писаницы. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – Т. 2. – С. 44–53.

- Ковалева О.В. Наскальные рисунки эпохи поздней бронзы Минусинской котловины. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 160 с.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 420 с.

- Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 640 с.

- Леонтьев Н.В. Колесный транспорт эпохи бронзы на Енисее // Вопросы археологии Хакасии. – Абакан: ХакНИИЯЛИ, 1980. – С. 65–84.

- Миклашевич Е.А. Некоторые дополнительные материалы в связи с публикацией плит из могильника Лебяжье // Вестн. САИПИ. – 2003–2004. – Вып. 6/7. – С. 17–27.

- Скобелев С.Г., Рюмшин М.А. Осадный лагерь Алтынхана 1652 г. на горе Унюк (правый берег Енисея) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2015. – Т. 14. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 61–70.

- Советова О.С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 140 с.

- Сунчугашев Я.И. Есинский поминальный памятник карасукской культуры // СА. – 1971. – № 2. – С. 216–218.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука,1980. – 328 с.