Петроглифы на плитах Занскара (Индия): материалы 2016 года

Автор: Полосьмак Н.В., Шах М.А., Кундо Л.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются петроглифы, открытые в 2016 г. в ходе работы российско-индийской экспедиции на западе Гималаев. Впервые в этом регионе в заброшенных буддийских святилищах были обнаружены изображения, выбитые на одной поверхности небольших узких прямоугольных в сечении каменных брусков. В отличие от десятков тысяч уже известных изображений Ладакха и Занскара, эти петроглифы являются образцами мобильного искусства. Основное внимание уделяется анализу образов сражающихся диких яков, охотника на коне в сопровождении собаки, а также изображения буддийской ступы. Выделены повторяющиеся сцены схватки яков во время гона. Изображения реалистично и точно передают напряженную атмосферу соперничества. Детально рассматривается оригинальное изображение верхового коня в парадном убранстве - с подшейной кистью и головным украшением в виде султана или забранной в чехол челкой, который отличал животных, принадлежавших знатным воинам. Отмечаются его отличия от известных изображений коней в петроглифах Ладакха и Занскара. Приводятся описания схематичных фигур всадника и собаки. Подчеркивается важность изображения архаичного вида ступы, на фоне которой сражаются яки: она может служить одним из датирующих элементов для всей композиции, поскольку ступы такого вида сооружались начиная с I в. до н.э. Сделано предположение о том, что находки представляют не известную пока традицию создания рисунков на небольших специально подготовленных каменных брусках, плитах.

Занскар, тибет, петроглифы, дикие яки, ступа

Короткий адрес: https://sciup.org/145145874

IDR: 145145874 | УДК: 903.27 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.060-067

Текст научной статьи Петроглифы на плитах Занскара (Индия): материалы 2016 года

Во время полевых исследований российско-индийской экспедиции на территории Занскара (историческая область в западной части Гималаев, между хребтами Занскар и Большим Гималайским, в составе штата Джамму и Кашмир, административно относится к окр. Каргил) в 2016 г. было открыто новое местонахождение петроглифов*. Оно отличается от уже известных в этом регионе местонахождений рядом особенностей и представляет большой научный интерес.

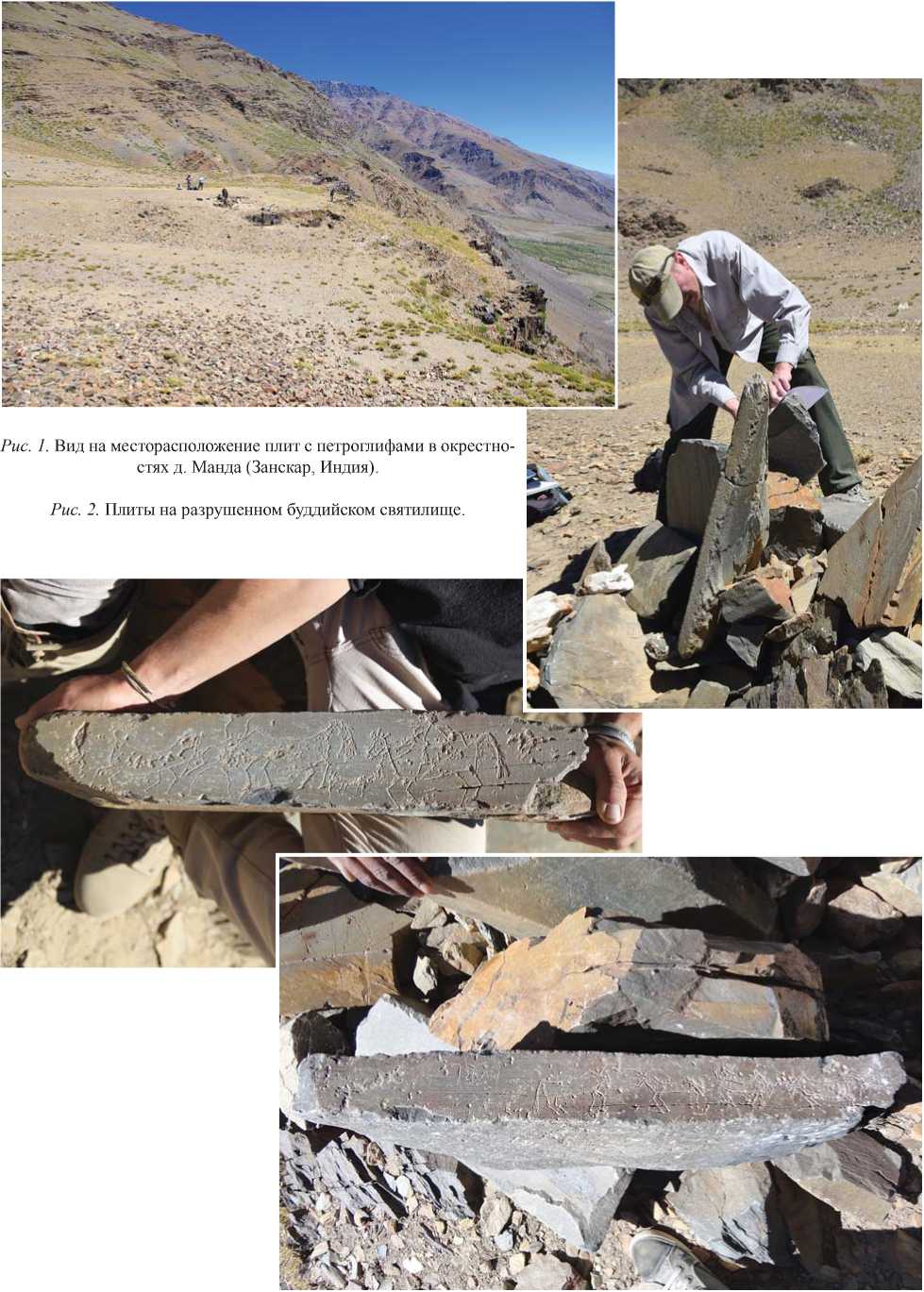

Плиты с петроглифами обнаружены недалеко от д. Манда на высоте 3 870 м над ур. м., рядом с развалинами старого монастыря (рис. 1). Одна плита находилась на заброшенном святилище, состоящем из разбитых плит с изображениями буддийских божеств (рис. 2), другая – непосредственно среди монастырских развалин. Плиты представляют собой прямоугольные в сечении узкие каменные бруски с гладкими, растрескавшимися от времени гранями, на одной из которых имеются рисунки. Петроглифические памятники такого рода обнаружены в Занскаре впервые. Каменные бруски c рисунками довольно тяжелые, но их вполне может поднять и перенести даже один человек (рис. 3). Этим данные петроглифы отличаются от петроглифов на скалах и валунах, которые привязаны к одному месту. Очевидно, что обнаруженные нами каменные бруски с петроглифами использовались при создании более поздних сооружений как строительный материал. Данная традиция никак не связана с бытующим и в настоящее время обычаем нанесения на небольшие плоские плиты мантр, изображений ступ и других буддийских символов и текстов. Из таких камней обычно складывают невысокие многометровые стенки.

Сюжеты и образы

На узких плитах изображены яки. Эти животные были и являются основой благосостояния тибетского населения, однако их изображений среди петроглифов Занскара не так много, как в наскальном искусстве Верхнего Тибета. Гораздо чаще на камнях и скалах в Занскаре можно видеть изображения козерога или оленя [Bruneau, 2014, р. 83; Vernier, 2016, р. 70–71].

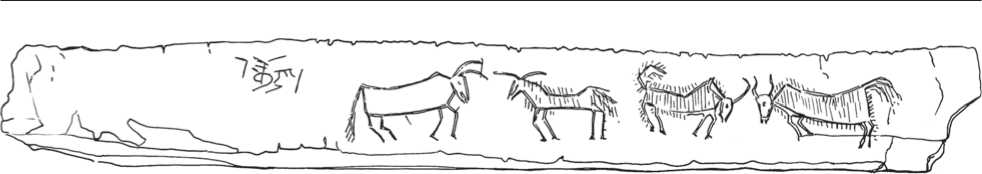

На первом камне, длина которого 62 см, а ширина поверхности, покрытой рисунками, 7,3 см, каменным орудием в технике выбивки с последующей прошлифовкой созданы изображения двух пар сражающихся яков. Характерные образы животных лаконично и точно переданы прямыми линиями. Композиция вытянута горизонтально, ее границы определены формой и размерами использованной поверхности плиты (рис. 4).

Правая пара (рис. 5). У обоих зверей тонкими частыми линиями, выполненными, возможно, металлическим орудием, по контуру и внутри туловища показана шерсть. Острым углом выделен характерный для яков горб на холке. Морды треугольные, как у животных на петроглифах Тибета; обозначены приоткрытые пасти. Изображен только один глаз. Лировидные тонкие рога показаны анфас. У всех животных ноги переданы тонкими линиями, хотя в действительности у диких яков толстые ноги, и именно с такими ногами животные изображены на известных петроглифах. Наклонив головы, почти соприкасаясь рогами, звери сошлись в схватке, не смертельной, но, возможно, сопряженной с серьезными ранениями. У одного из яков пушистый хвост поднят вверх и закинут на спину. Зверь, показанный справа, выглядит более массивным, чем его соперник, пушистая кисть его хвоста опущена вниз.

Левая пара (рис. 5, 6). Изображена в такой же манере, как и предыдущая пара. Фигура левого животного передана контурно, шерсть не обозначена. Морда с одним глазом показана в профиль, как и острые, направленные на соперника рога; обозначены уши. Длинный хвост с кистью опущен. Напротив животного, стоящего слева, – як меньших размеров с маленькой треугольной мордой и шерстью, обозначенной тонкими линиями по контуру и всему туловищу. У него пышный хвост и большие рога; заметны уши. Ноги обоих животных показаны в движении, согнутыми. У всех четырех яков обозначены копыта.

На этой же грани на свободной от рисунков поверхности, у края камня, слева имеются следы выбивки, возможно, пробы орудия. Рядом хаотично выгравированы линии, среди которых четко проступает изображение свастики (рис. 7). Поверх изображений яков имеются следы выбивки, которые кажутся беспорядочными (см. рис. 6). Однако эти следы отдельных точечных ударов каменным инструментом, возможно, являются результатом использования рассматриваемых рисунков в культовых целях.

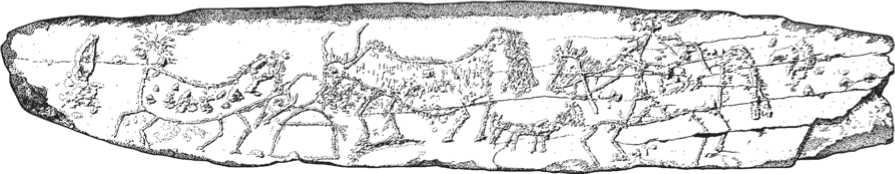

На втором камне , длина которого 49 см, ширина поверхности с рисунком 8 см, изображена композиция из двух сражающихся яков и всадника с худой остроухой собакой (рис. 8). Всадник пытается закинуть лассо на близстоящего зверя. Другой зверь показан с низко опущенной подтреугольной головой и направленными на противника острыми рогами. На морде обозначены один глаз и две тонкие линии – вероятно,

у/т-г

у*. - \ \ ‘ ■

Рис. 2. Плиты на разрушенном буддийском святилище.

Рис. 1. Вид на месторасположение плит с петроглифами в окрестностях д. Манда (Занскар, Индия).

Рис. 3. Плита с петроглифами.

Рис. 5. Прорисовка фигур яков на первой плите.

Рис. 6. Изображение левой пары яков.

Рис. 7. Левый край плиты со следами выбивки и изображением свастики.

веревки (упряжь?), которые, может быть, призваны подчеркнуть то, что животное было домашним. Пышный хвост поднят вверх и загнут на спину. Тонкие ноги показаны в движении, согнутыми. Як изображен в позе нападающего. На его туловище видны следы глубокой выбивки. На треугольной холке выбивкой обозначен неуклюжий завиток, вдоль тела - простые вертикальные линии. Як, изображенный справа, крупный, со слегка отвисшим округлым животом. Его морда в виде треугольника показана в профиль (обозначен только один глаз), а большие лировидные рога -анфас. Хорошо видны уши и что-то вроде маленького плюмажа между ними. Вдоль контуров туловища и ног тонкими гравированными линиями изображена шерсть, линии гравировки покрывают и поверхность тела. Хвост приподнят, но не задран, а пышной кистью свисает вниз. Тонкие ноги животного показаны в движении, согнутыми. Перед мордой и на животе яка - следы беспорядочной выбивки (рис. 9).

Между яками в глубине композиции находится изображение ступы - буддийского погребального и мемориального памятника, имевшего символическое и молитвенное значение (рис. 10). Оно, как и фигуры яков, создано выбивкой каменным орудием с последу-

Рис. 8. Вторая плита с петроглифами.

ющей прошлифовкой. Ступа имеет форму полусферы, которую пересекает горизонтальная линия. Вероятно, таким образом художник хотел показать, что купол расположен на круглом основании в виде барабана. Изображения простой ступы в виде полусферы встречаются очень редко. Такие ступы - самые ранние; они близки по форме и происхождению к курганам. Согласно легенде, Будда, когда его спросили о том, каким должно быть его погребальное сооружение, вместо ответа сложил плащ в качестве постамента, а сверху положил свою круглую чашу для сбора подаяний, пе-

Рис. 9. Прорисовка изображений на второй плите.

Рис. 10. Фрагмент изображения сражающихся яков на фоне ступы.

ревернутую вверх дном [Тюляев, 1988, с. 96]. Ступы, купол которых расположен на круглом основании в виде барабана, датируются I в. до н.э. До какого периода они были распространены – неизвестно. Очень быстро форма ступ начинает усложняться.

В работе Л. Брюно, посвященной классификации ступ Ладакха, подобные ступы отнесены ко второму малораспространенному типу; им трудно найти параллели в архитектуре. Однако, как считает автор, в этой связи можно упомянуть некоторые жертвенные ступы, окаймляющие прадакшина пата на ступе Дхар-мараджика в Таксиле. Ссылаясь на мнение Дж. Маршалла, исследовавшего Таксилу, Л. Брюно отмечает, что некоторые из таких ступ состояли только из купола, который опирался на барабан, стоявший на земле. Они датируются I в. до н.э. [Bruneau, 2007, р. 65]. Таким образом, изображение ступы указывает на древность обнаруженных нами петроглифов.

На этом же камне справа нарисован всадник. Лошадь, как и яки, изображена прямыми линиями, выбивкой с последующей прошлифовкой контура. При всей схематичности изображения в нем много интересных деталей, которые встречены впервые*. Морда лошади развернута к зрителю, показаны оба глаза и уха. Над лбом хорошо виден какой-то начельник – возможно, забранная в чехол челка или султан. Густая подстриженная грива передана частыми тонкими линиями гравировки. Длинный хвост либо сплетен, либо заключен в чехол и расходится на конце на две пышные пряди. Украшением является подшейная кисть. Лошадь находится в движении – у нее такие же тонкие согнутые ноги, как и у находящихся рядом яков.

Забранная в чехол челка, султан и подшейная кисть как элементы убранства боевых коней появились довольно рано. Они хорошо известны по изображениям на ассирийских, ахеменидских, а затем и сасанидских рельефах. Эти украшения коней полу- чили широкое распространение в Центральной Азии и на территории Китая, где культура всадников складывалась под влиянием кочевников. Таким набором украшений изначально отмечали коней, принадлежавших знатным воинам [Окладников, 1976, с. 178–184]. В качестве примера можно привести бронзовое изображение коня с наездником, известное как Чикой-ский всадник (найдено на р. Чикой на территории Бурятии), которое относят к культуре хунну (рис. 11).

Рис. 11. Прорисовка изображения на бронзовой бляхе из случайных находок на р. Чикой в Бурятии.

На плите, обнаруженной в окрестностях д. Манда, изображен боевой конь, чье предназначение – война и охота, а не повседневная жизнь у хозяина-скотовода. На петроглифах Ладакха фигур всадников немного (по подсчетом Л. Брюно, их доля не превышает 13 % от всех антропоморфных изображений), еще меньше изображений седла или повода, полностью отсутствуют изображения сбруи [Bruneau, 2014, р. 94].

Всадник показан очень схематично. Его треугольное туловище разделено горизонтальной линией на уровне груди, голова не сохранилась, в одной руке – поводья, в другой – лассо (?). Он пытается не убить, а заарканить свирепого зверя. В этом всаднику помогает собака. Похоже, что пока яки заняты борьбой, охотник готовится к нападению. «Во время схватки яков между собой к ним смело можно подходить… В возбужденном состоянии они не обращают внимания даже на выстрел», – писал П.К. Козлов [1963, с. 242]. Что касается собаки, то ее образ типичен для петроглифов Тибета: на них изображены, как правило, поджарые остроухие псы [Bruneau, 2014, р. 83], не имеющие ничего общего с тибетскими мастифами, которые и сейчас охраняют стада. Надо полагать, что на плите у д. Манда выбита фигура представителя охотничьих пород.

Петроглифы на плитах содержат много важной информации. Наличие изображения ступы указывает на то, что рисунки были нанесены в период проникновения в эти места буддизма, однако вид ступы соответствует значительно более раннему периоду, нежели тот, который принято связывать с «первым распространением буддизма в Тибете» и правлением царя Тисондэцэна (656–797?) [Туччи, 2005, с. 19]. По мнению Дж. Туччи, буддизм проникал в Тибет не только из Индии (под которой следует понимать собственно Индию, а также пограничные с ней Непал и Кашмир), но и из современного Афганистана, Гилгита, из городов вдоль караванных путей Центральной Азии (известных как Великий шелковый путь) и из Китая [Там же, с. 35]. Столь раннее проявление буддийских традиций в Занскаре – изолированном высокогорном районе Тибета – кажется невероятным, но исследователи никогда не исключали такой возможности. Дж. Туччи писал, что продвижение буддизма в эти районы могло происходить и до официально признанного периода, о котором мы знаем из письменных источников [Там же]. Все, что касается бесписьменного, более древнего периода истории, – неизвестно, и только такие редкие находки, как представленные в данной статье могут пролить свет на реальные события. Древние мастера стремились к реалистичности своих изображений, хотя, конечно, для петроглифов всегда была характерна определенная условность. Образы диких яков, лошади, собаки и человека художник смог воплотить на камнях искусно и точно. Надо полагать, что так же точно он изобразил ступу – сооружение, которое было неотъемлемой частью окружавшего его мира и которое мы не увидим в этом регионе в настоящее время.

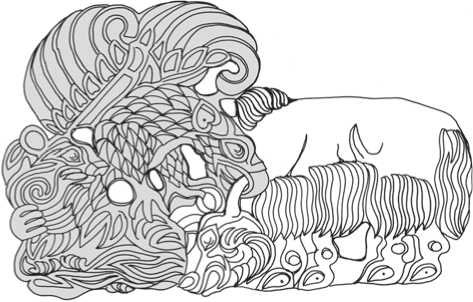

В искусстве Тибета очень многое связано с центрально-азиатским влиянием. Нельзя не отметить очень малочисленные, но выразительные изображения яков в культуре кочевников Центральной Азии. Период популярности образа данного животного у этих народов, видевших яков воочию и использовавших их в своей повседневной жизни, приходится на последние годы I в. до н.э. – первые века нашей эры. Изображения яков, которые когда-либо были найдены археологами, относятся главным образом к культуре хунну, хотя создавались не самими кочевниками, а скорее, для них. Такие изображения, выполненные в т.н. зверином стиле, представляют яка как терзаемое хищником (грифон, тигр) копытное травоядное животное. Его образ можно увидеть на золотой бляхе из Сибирской коллекции Петра I, которую связывают с культурой хунну (рис. 12). Он повторяется на аппликациях на войлочных коврах из могил хуннской знати (рис. 13). Реалистичное изображение яка имеется на золотой бляхе, обнаруженной в погребении эпохи Хань на местонахождении Усу (Синьцзян, преф. Та-чэн) на северном отрезке древнего Шелкового пути (рис. 14) [Ци Сяошань, Ван Бо, 2008, с. 235]. В природе у диких яков нет врагов, кроме человека. Як непобедим. Таким он представлен в петроглифах Тибета, где имел поистине божественный статус (домашний як в рисунках не воспроизводился). Принципиально иным – терзаемым – як выглядит на изображениях, которые исследователи связывают с культурой хунну. На тибетских петроглифах як нередко является объектом охоты, но это героическая охота, делающая честь охотнику, т.к. зверь свиреп и непредсказуем.

Анализ изображений на плитах позволяет отнести обсуждаемые петроглифы к I в. до н.э., периоду, когда в Тибете появилась культура всадников на конях. Имеющееся среди петроглифов изображение простой

Рис. 12. Прорисовка изображения на золотой бляхе из Сибирской коллекции Петра I.

Рис. 13. Фрагмент аппликации с фигурой яка на войлочном ковре из кург. 20 могильника Ноин-Ула (Монголия).

Рис. 14. Прорисовка изображения яка на золотой бляхе из погребения эпохи Хань на местонахождении Усу (Синьцзян, окр. Тачэн) [Ци Сяошань, Ван Бо, 2008, с. 235].

Рис. 15. Плита с изображением бонской свастики, обнаруженная в разрушенном буддийском святилище у д. Манда в Занскаре.

(архаичной) ступы также датируется I в. до н.э. Разумеется, приведенные параллели указывают на возможную нижнюю дату, но это не исключает того, что изображения с архаичной ступой и лошадью в нарядном центрально-азиатском убранстве могли быть нанесены и позже.

Заключение

Обнаруженные в Занскаре петроглифы открывают новую страницу в истории этого вида изобразительного искусства в указанном регионе. Рисунки нанесены на узкие каменные плиты, которые не привязаны к одному месту и могут менять свое местоположение. Надо полагать, что рассматриваемые изображения не единичны, они иллюстрируют неизвестную до сих пор традицию. Мы уверены, что целенаправ- ленный поиск именно такого рода петроглифических изображений в Занскаре приведет к новым открытиям.

В композициях, представленных на плитах, заключен двойной смысл. Первый – очевидный: схватка яков во время гона и попытка охотника заарканить животное. Второй смысл сакральный, не столь очевидный, но подразумевающийся. В культуре Тибета як – одно из наиболее важных животных. Он являлся основой благосостояния населения и занимал в религиозной сфере такое же большое место, как и в жизни*. Достаточно сказать, что, согласно этногенетической легенде, одно из тибетских племен (нглоки) ведет свое происхождение от дикого яка [Огнева, 1992, с. 506]. Як играл большую роль в древней религии бон, пред- шествовавшей буддизму: по известному космогоническому мифу, як нисходит с небес на гору и, когда бодает рогами горы, земля покрывается цветами. Этим действием завершается акт творения, в котором именно яку придана функция сделать землю пригодной для обитания и богоявления [Туччи, 2005, с. 275]. Возможно, изображения боев между яками на плитах, об- наруженных в развалинах монастыря, связаны с этими древними, но не исчезнувшими представлениями. Подтверждением этого можно считать наличие в этом же святилище вместе с разбитыми плитами с изображениями бодхисаттв узкого почти квадратного в сечении каменного бруска, на одной грани которого была выбита бонская свастика (рис. 15).

Исследование выполнено за счет гранта Фонда им. Герды Хенкель (проект № AZ 16/BE/15). Авторы выражают благодарность канд. ист. наук Л.В. Зоткиной за консультации по технике нанесения рисунков.

Список литературы Петроглифы на плитах Занскара (Индия): материалы 2016 года

- Козлов П.К. Русский путешественник в Центральной Азии. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 524 с.

- Огнева Е.Д. Тибетская мифология // Мифы народов мира. Энцикл.: в 2 т. - М.: Сов. энцикл., 1992. - Т. 2. -С. 506-511.

- Окладников А.П. Конь и знамя на Ленских писаницах // История и культура Бурятии. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. - С. 178-192.

- Полосьмак Н.В. След ведет в Занскар // Наука из первых рук. - 2016. - Т. 12/72, № 5/6. - С. 154-160.

- Туччи Дж. Религии Тибета. - СПб.: Евразия, 2005. -448 с.