Петроглифы Укока

Автор: Молодин В.И., Черемисин Д.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Дискуссия проблемы изучения первобытного искусства

Статья в выпуске: 4 (32), 2007 года.

Бесплатный доступ

Авторы рассматривают наскальные изображения плоскогорья Укок определяя по аналогиям с сопредельных территорий датировку петроглифов от эпохи верхнего палеолита, ранней и развитой бронзы до раннескифского времени.

Плато укок, петроглифы, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/14522627

IDR: 14522627 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Петроглифы Укока

Комплексные исследования на плоскогорье Укок в 1990–1996 гг. позволили получить представительные данные о наскальных рисунках этого археологического микрорайона. Сведения о наличии здесь изображений на скалах и камнях морены были введены в научный оборот В.Д. Кубаревым [1980]. Нами на плоскогорье выявлено более 50 различных по насыщенности изображениями пунктов [Молодин, Черемисин, Новиков, 2004], предложены периодизация петроглифов и интерпретация отдельных сюжетов [Молодин, Черемисин, 1992, 1995, 1996, 1997; Molodin, Cheremisin, 1999, 2002]. Петроглифы памятника Калгутинский Рудник, относящиеся, по нашему мнению, к эпохе верхнего палеолита, получили освещение в монографии [Молодин, Черемисин, 1999].

Цель данной статьи – подвести определенный итог проделанной на Укоке работе, ввести в научный оборот наиболее значимые комплексы и попытаться построить схему периодизации наскальных изображений данного района Азии.

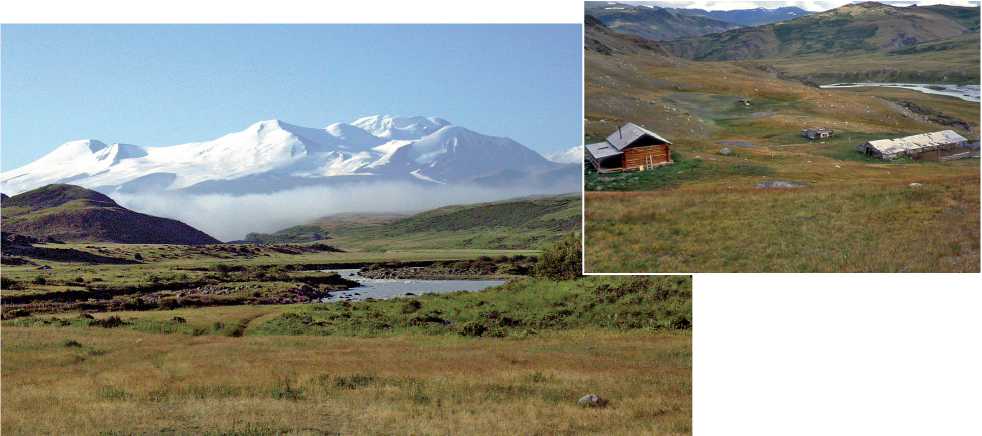

В географическом плане плато Укок представляет собой некий оазис, удобный для культивирования охотничье-рыболовческого и скотоводческого хозяйств. Благодаря легко проходимым путям вдоль рек Ак-Алаха и Бухтарма, связывающим его с соседними территориями на юге, севере, западе и востоке, а также перевалам через горные хребты на юге, Укок, по-види-мому, во все времена для носителей различных культур являлся зоной транзита (рис. 1). Открытие Российско-Монголо-Американской экспедицией в соседнем с Укоком районе Центральной Азии, в Монгольском Алтае, настоящего “петроглифического Эльдорадо” [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001; Кубарев, Цэвэ- эндорж, Якобсон, 2005] свидетельствует о том, что носители различных археологических культур проникали на плоскогорье; перевал Улан-Даба, Сайлюгемский хребет связывают Укок с Центральной Азией.

Без сомнения, по сравнению с петроглифическим массивом, открытым В.Д. Кубаревым, Д. Цэвээндор-жем и Э. Якобсон в долинах рек Цаган-Салаа и Бага-Ойгур, петроглифы Укока значительно уступают и по количеству, и по вариабельности (очевидно, основные миграционные пути и места кочевания скотоводов проходили южнее горного хребта, ограничивающего плато с юга). Тем не менее научная значимость петроглифов Укока очень велика. Во-первых, на достаточно замкнутой территории плоскогорья сконцентрированы разновременные памятники от конца плейстоцена до этнографической современности; во-вторых, петроглифы включены в хроностратиграфическую шкалу, созданную на материалах раскопок разновременных археологических памятников этого региона Азии [Молодин, 1997]; с накоплением источников эта шкала совершенствовалась [Археологические памятники..., 2004, с. 223]. Изучая каждый вновь открытый петроглифический объект на плоскогорье, мы пытались исследовать комплекс полностью, делая копии абсолютно всех обнаруженных изображений. Наиболее важные с научной точки зрения композиции приведены в настоящей публикации.

Анализ полученных результатов

Наиболее древними памятниками, обнаруженными на плато, являются петроглифы местонахождения Калгу-тинский Рудник, расположенного в восточной части плоскогорья. Детальная характеристика комплекса

б

Рис. 1. Панорама плоскогорья Укок.

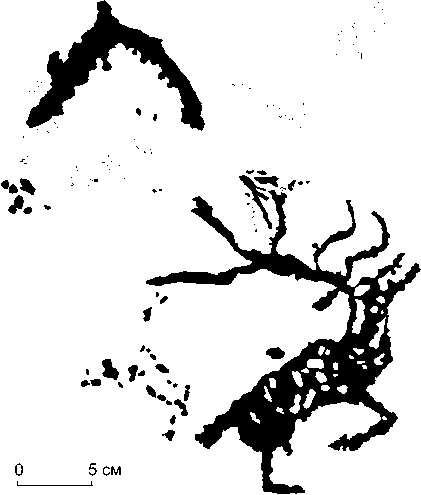

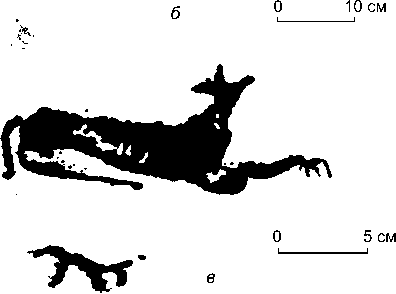

уже введена в научный оборот [Молодин, Черемисин, 1999]. К архаичному пласту петроглифов относится небольшая серия изображений, выполненных в технике выбивки преимущественно на горизонтальных плоскостях. Это фигуры лошадей, быков, оленя (рис. 2). Изображения плохой сохранности. Сегодня рельефность углубленных в скальной поверхности изображений практически исчезла, сохранились только следы выбивки; фигуры заметны лишь под определенным углом освещения. Наличие несомненных стилистических особенностей изображений памятника позволяет датировать этот художественный пласт эпохой верхнего палеолита.

Что это за особенности? Все фигуры разрозненные, не составляют композиций; некоторым присущи незавершенность, разрывы в контурах фигур животных. Есть отдельные изображения головы быка. Лошади показаны с отвислыми животами и головой характерных очертаний. В вышеназванной монографии и ряде статей мы, опираясь на известные нам европейские и азиатские

Рис. 2. Изображение лошади. Калгутинский Рудник.

параллели [Молодин, 1998; Молодин, Черемисин, 1999; Molodin, Cheremissin, 1999, 2002], обосновали мнение о верхнепалеолитическом возрасте памятника. Cо временем появилась возможность усилить аргументацию, которую мы приводим в настоящей работе.

Исследования наскальных изображений, проводимые Российско-Монголо-Американской экспедицией на территории Монголии (в западной части Баян-Ольгинского аймака Республики Монголия) в непосредственной близости от плато Укок, дали очень значимые научные результаты [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005]. Среди тысяч прекрасно документированных рисунков исследователи справедливо выделяют архаичный пласт изображений, с нашей точки зрения, синхронных древнейшим петроглифам Укока. К ним можно отнести изображения лошадей, быков, мамонтов, носорога и, возможно, “страусов” или “дроф” на памятниках Бага-Ойгор, Цаган-Салаа и Арал-Толгой. В.Д. Кубарев, Д. Цэвээндорж и Э. Якобсон по-разному определяют возраст этих рисунков. Д. Цэвээндорж связывает их с эпохой палеолита, Э. Якобсон – с рубежом плейстоцена – голоцена, определяя при этом образы шерстистого носорога и мамонтов [Jacobson, 1999, p. 38; Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001, p. 22, 63–64; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 43– 54]. На страницах недавно вышедшей монографии Э. Якобсон соглашается с мнением Д. Цэвээндоржа [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 28–29]. В этой работе Э. Якобсон использует материалы тех европейских памятников с палеолитическими изображениями на открытых плоскостях, на которые мы опирались в своей монографии, посвященной анализу изображений Калгутинского Рудника [Там же, с. 28].

В.Д. Кубарев полагает, что древнейшими среди петроглифов Монгольского Алтая являются изоб- ражения эпохи неолита и ранней бронзы (Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001, p. 22, 63–64; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 43–54, Кубарев, 2004а]. С точки зрения исследователя, в Монгольском Алтае на открытых скальных плоскостях нет изображений периода плейстоцена. Он также подвергает сомнению верхнепалеолитическую принадлежность изображений в пещере Хойт-Цэнкер Агуй в Монголии. В данной работе мы не будем анализировать аргументацию этого исследователя, поскольку свое видение проблемы подробно изложили в своей монографии. К сожалению, доказательная база В.Д. Кубарева, на наш взгляд, не усилилась; она слово в слово переносится из одной работы в другую, что делает бессмысленной какую-либо конструктивную полемику.

На наш взгляд, новейшее открытие в Западной Монголии как минимум трех изображений мамонтов [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001, p. 366, № 907; p. 368, № 912; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 47, рис. 4], как и определение А.П. Окладниковым данных животных в пещере Хойт-Цэнкер Агуй [1972], ставит все точки над “и”. Во всяком случае беспристрастный исследователь задается вопросом: если это изображения не мамонтов, то чьи? Хотелось бы отметить, что в композиции на территории Западной Монголии рядом с двумя фигурами мамонтов выбита голова быка, причем в той же манере, что и на Укоке [Молодин, Черемисин, 1999, с. 60, рис. 36]. Кроме того, судя по стилю, несомненно архаичные петроглифы были открыты в Российском Алтае (см.: [Черемисин, 2002, с. 492, рис. 1; 2006, с. 502, рис. 1, 2; Миклашевич, 2000, с. 41]).

При обсуждении стилистических параллелей следует указать на работы французского исследователя Э. Ги, который провел детальный анализ изображений палеолитических лошадей в петроглифах долины Коа [Guy, 2002]. Причем в основе его методологии – не раз успешно апробированная концепция Я.А. Шера об изобразительных инвариантах [1980], хотя Э. Ги, скорее всего, не знаком с работами российского исследователя, издававшимися на русском и на французском языках. Как показало исследование по методике, которую использовал французский коллега, изображения лошадей в Калгутинском Руднике по всем параметрам вполне сопоставимы с классическими верхнепалеолитическими рисунками. Косвенным свидетельством в пользу предложенной атрибуции можно считать наличие палеолитических стоянок в этом районе, одна из которых открыта В.И. Молодиным в Монголии в 2004 г.

Неолитическая эпоха на территории Горного Алтая на сегодняшний день изучена по-прежнему чрезвычайно слабо. Уверенно к этому периоду можно относить только определенные слои стоянки Тытке скень II на Катуни [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 2002; Кирюшин К.Ю., 2004]. Обоснованно говорить о каких-либо изобразительных памятниках этой эпохи, к сожалению, не приходится.

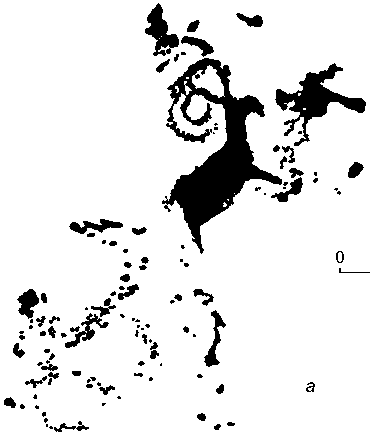

На Укоке зафиксированы наскальные изображения эпохи бронзы. К наиболее ранней ее стадии, которую мы связываем с афанасьевской культурой, следует отнести изображения маралов на моренном камне на берегу оз. Музды-Булак [Молодин, Черемисин, 2002] (рис. 3). Петроглифы нанесены друг на друге; самыми

Рис. 3. Палимпсест на валуне у оз. Музды-Булак. Последовательность нанесения изображений показана интенсивностью контура фигур.

Рис. 4. Сцена охоты на быка. Кара-Чад X.

композиции местонахождения Узунгур, которые также представляют изображения маралов, аналогичные музды-булакским [Cheremisin, 1998; Черемисин, 2000]. Присутствие на Укоке могильника афанасьевской культуры Бертек-33 [Савинов, 1994а] является косвенным свидетельством в пользу такой атрибуции. К обоснованию возможности данной хронологической привязки определенного стилистического пласта изображений в Горном Алтае, кроме других косвенных соображений, высказанных в свое время одним из авторов настоящей статьи [Молодин, 1996], пока ничего, к сожалению, не прибавилось.

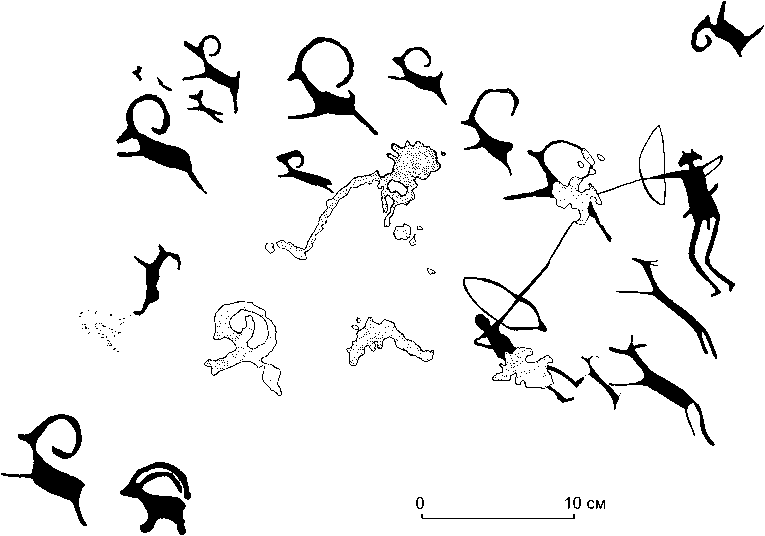

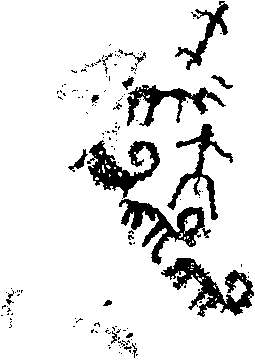

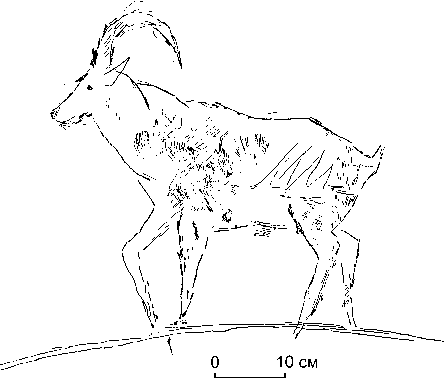

Эпоху развитой бронзы представляют петроглифы нескольких местонахождений на Укоке. К ним относятся композиции, ранними являются три фигуры маралов. Позже поверх самых крупных петроглифов в центральной части камня были изображены другие животные и люди. Стилистически и иконографически данным изображениям наиболее близки фигуры маралов в петроглифах Кучерлинского культового комплекса (грот Куйлю) [Молодин, 1996], а также Калбак-Таша [Kubarev, Jacobson, 1996, fig. 220, 228, 229, 307] (здесь, как и в Музды-Булаке, в одних композициях контурные изображения маралов нередко сочетаются с фигурами, у которых силуэтной выбивкой выделены голова и шея). В долине р. Джазатор Д.В. Черемисиным исследованы запечатлевшие охоту антропоморфных персонажей в грибовидных головных уборах. Охотники показаны в своеобразной позе на слегка согнутых ногах (памятник Кара-Чад X) [Molodin, Cheremissin, 1999] (рис. 4). Ярко выделяются объекты их охоты – быки, очевидно дикие яки; нередко корпус разделен вертикальными линиями; показаны пятна. Данная манера характерна для широкого круга петроглифов Центральной Азии [Кубарев, 1987; Дэвлет, 1992, с. 40–42; Молодин, Черемисин, 1996; Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 534, рис. 44; и др.]. На памятнике Кара-Чад X у границы России с Китаем представлена сцена охоты лучников

Рис. 5. Сцена охоты с собаками. Кара-Чад X.

с собаками (рис. 5). Поразительные по совершенству и выразительности многофигурные композиции данной эпохи открыты Российско-Монгольско-Американской экспедицией в долинах Западной Монголии к югу от Укока, где, очевидно, пролегали основные миграционные пути и где, судя по исследованным петроглифическим памятникам, сконцентрированы тысячи или даже десятки тысяч рисунков [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005]. На памятнике Бага-Ойгур II имеется фигура персонажа в грибовидном уборе с кинжалом [Jacobson, Kubarev, Tseevendorj, 2001, p. 339, fig. 807], по которому можно достаточно надежно датировать данный тип изображений: кинжалы с кольцевидным навершием появились в Западной Сибири в позднекротовское время [Молодин, 1985, с. 60–62]. Кинжал, подобный кротовским образцам, обнаружен в Осинкинском могильнике [Савинов, 1975] и датируется эпохой развитой бронзы. Изображениям кинжалов в петроглифах посвящены специальные работы И.В. Ковтуна [2004] и В.Д. Кубарева [2004б, с. 75–76]. К эпохе бронзы относятся изображения сарлыков в характерной позе с поднятыми гипертрофированными хвостами (Кара-Чад X) (рис. 6). Их туловища переданы в специфической геометризированной манере; с такими же подчетырехугольными корпусами показаны животные на валуне в скоплении Морена-6 (рис. 7). Аналогичная трактовка образов животных, в т.ч. быков, многократно представлена в петроглифах Центральной Азии.

Характеризуя сюжеты петроглифов эпохи бронзы, следует отметить отсутствие на плато Укок изображений колесниц, но они часто встречаются в соседних районах Монголии и в высокогорных долинах Российского Алтая (например, в долине р. Елангаш сконцентрировано самое крупное скопление рисунков колесниц, нанесенных на скалы). Объясняется ли это труднодо ступно стью плоскогорья или другими причинами – пока сказать сложно . Наскальные изображения колесниц обнаружены в высокогорных районах, долинах, на перевалах, к которым ведет только конная тропа (например, Саймалы-Таш на Тянь-Шане). Дальнейшее изучение сюжетов, связанных с колесницами, как и раскопки памятников бронзового века на Алтае, возможно, позволит предложить объяснение этому факту.

Изображения антропоморфных персонажей в грибовидных головных уборах, переданные в характерной позе, на полусогнутых ногах [Кубарев, 1987], следует воспринимать как некий трансазиатский феномен, очевидно, присущий культурам окуневско-каракольского круга. На плато Укок к этому кругу относится памятник Бертек-56, исследованный одним из авторов [Молодин, 1993б; Археологические памятники…, 2004, с. 205–206].

Многочисленные наскальные изображения, представляющие ранний железный век на плато Укок,

Рис. 6. Изображения сарлыков. Кара-Чад X.

Рис. 7. Петроглифы бронзового века. Морена-6.

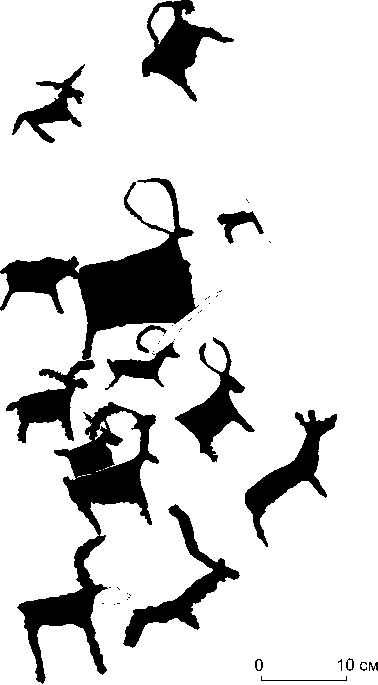

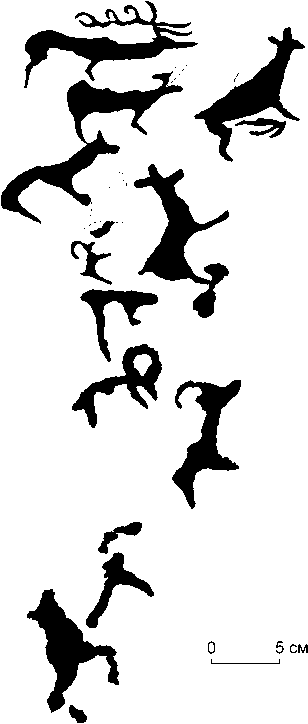

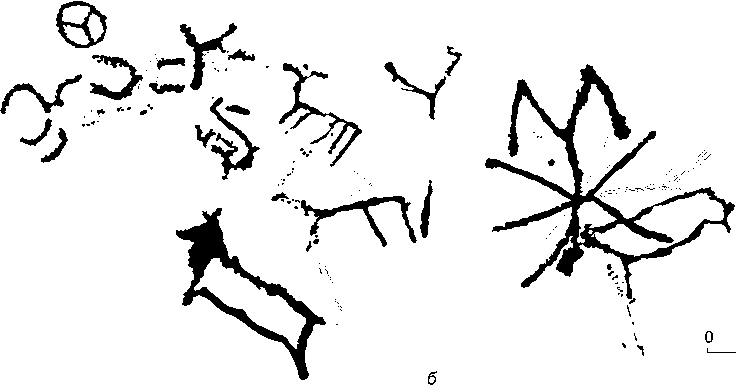

сконцентрированы на памятнике Кызыл-Тас (Бертек-ская писаница). Здесь имеются многофигурные композиции [Черемисин, Слюсаренко, 1994], а также отдельные скопления рисунков на моренных камнях по берегам р. Ак-Алахи [Археологические памятники…, 2004, с. 198, 207]. Наиболее ярким отражением стиля

а

б

эпохи являются фигуры оленей, верблюдов, лошадей в позе внезапной остановки, а также оленей с подогнутыми ногами, т.е. стилизованные в характерной скифской или скифо-сибирской манере (рис. 8). Показательно, что оба “канона” представлены на Укоке в одной композиции, что свидетельствует об одновременности существования той и другой манер изображать животных, по всей видимости, связанных с традициями “аржано-майэмирского” стиля.

На Укоке животные запечатлены не только в наскальных, но и в статуарных изображениях – на каменных стелах, т.н. оленных камнях [Полось-мак, 1993, с. 28, рис. 6]. Два ряда таких невысоких изваяний отмечены в восточной и западной полах кург. 2 могильника Ак-Алаха II. Погребальный комплекс данного кургана по инвентарю (стремечковидные удила, роговой псалий, сверленый кабаний клык, бронзовый гвоздь, золотые пластины, опоясывающие хвосты коней) и обряду захоронения датируется VIII–VII вв. до н.э. [Там же, с. 21–22) и имеет наибольшее сходство с материалами кургана Аржан I в Туве.

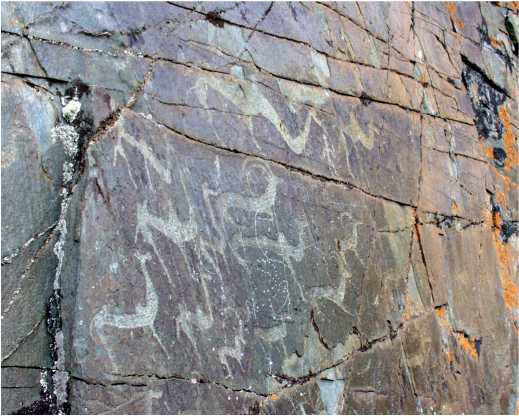

На Укоке зафиксированы немногочисленные петроглифы в стиле оленных камней [Савинов, 1990]. На памятниках Кызыл-Тас и Морена-2 имеются изображения оленей, выполненные в манере, характерной для оленных камней Монголии (т.н. стилизованные, или вычурные, олени на изваяниях монголо-забайкальского типа) (рис. 9). Эту группу стел отличают сти-

Рис. 9. Изображение в стиле оленных камней.

Морена-2.

в

Рис. 8. Петроглифы эпохи раннего железного века. Бертекская писаница.

Рис. 10. Фигура в стиле оленных камней в многофигурной композиции. Морена-2.

5 cм

лизованные фигуры оленей с клювовидной мордой; данный иконографический канон на Укоке представлен двумя петроглифами, причем на Морене-2 фигура оленя входит в многофигурную композицию (рис. 10). Представляется, что эти петроглифы были выбиты на скалах и моренных валунах Укока в начальный период раннего железного века населением, оставившим олен-ные камни Аргамджи [Молодин, Черемисин, Новиков, 2004], а также стелы на кург. 2 могильника Ак-Алаха II [Полосьмак, 1993] и, вероятно, херексуры. Это позволяет считать наскальные и статуарные памятники синхронными и принадлежащими одной культуре.

Отсутствие многочисленных петроглифов в “па-зырыкском” стиле на Укоке, как и в пределах Алтая вообще, не позволяет безусловно выделить пласт наскальных изображений, которые можно было бы связать с пазырыкским населением, чье искусство известно благодаря раскопкам неразграбленных мерзлотных захоронений на плоскогорье [Феномен…, 2000; Полосьмак, 2001]. Очевидно, что большая часть изображений животных на скалах и моренных

Рис. 11. Петроглифы эпохи раннего железного века.

Морена-3.

валунах на плато, менее выразительных, чем композиции Кызыл-Таса, относится к эпохе раннего железа; вероятно, эти рисунки стоит связывать с обитателями Укока второй половины I тыс. до н.э. Рисунки на моренных валунах были нанесены, скорее всего, зимой, ведь именно в это время года современные чабаны поднимают стада скота для его выпаса на бесснежных высокогорных пастбищах. Небольшие по размерам, неоднородные по качеству поверхностей валуны определили характер композиций: как правило, это несколько фигур животных, преимущественно горных козлов и оленей, а также хищников (рис . 11). Реже представлены антропоморфные персонажи, во- оруженные луком. Количественно данные памятники доминируют на плоскогорье; они сконцентрированы в нескольких пунктах по берегам Ак-Алахи, где нами выявлены сосредоточения моренных валунов.

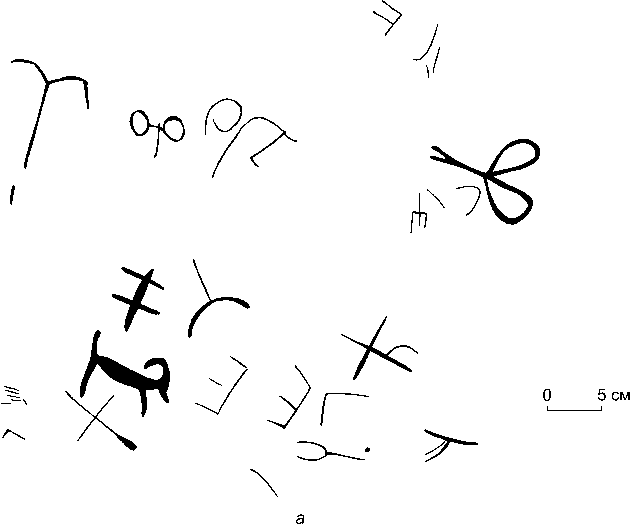

На памятнике Калгутинский Рудник обнаружено компактное скопление нефигуративных изображений, в которых по аналогиям без сомнения определяются знаки собственности – тамги или тамгаобразные знаки (рис. 12). Подобные знаки принято связывать с гунно-сарматским культурно-хронологическим пластом, оставленным ираноязычным населением Евразии на рубеже I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. [Новгородова, 1984, с. 110–124; Вайнберг, Новгородова, 1976]. С.А. Яцен-

Рис. 12. Петроглифы гунно-сарматской эпохи. Калгутинский Рудник.

10 cм

ко подробно исследовал данный археологический и эпиграфический источник. Он связал население, оставившее на скалах тамги, подобные тамгам Цаган-Гола (ближайший к Укоку пункт, где обнаружены и исследованы скопления подобных знаков) и Калгутинского Рудника, с юэчжами и определил ираноязычность носителей этой изобразительной традиции [2001]. Последний тезис, конечно же, не выглядит бесспорным. Тем не менее отнесение данных изображений к гунно-сарматскому времени, с нашей точки зрения, совершенно правомерно [Молодин, Черемисин, 1996]. Погребальные и ритуальные комплексы этого времени на Укоке [Молодин, 1994б; Савинов, 1994б; Молодин, Черемисин, 1996] свидетельствуют о смене населения, т.е. о вытеснении пазырыкцев выходцами из Центральной Азии.

На плато пока не найдены петроглифы, которые уверенно можно было бы датировать эпохой раннего средневековья и считать древнетюркскими. Это также требует объяснения, ведь в соседних районах Алтая подобные наскальные изображения и надписи известны, а на Укоке раскопаны яркие древнетюркские погребальные и поминальные памятники [Савинов, 1994в]. На плоскогорье найдены два древнетюркских изваяния. Не исключено, впрочем, что к древнетюркскому времени следует отнести изображение горного козла на памятнике Кызыл-Тас, выполненное глубокой гравированной линией.

Наиболее поздний пласт петроглифов Укока мы определяем как палеоэтнографический; ряд изображений можно связать с такими культовыми объектами на плоскогорье, как Мойнак III [Археологические памятники..., 2004, с. 144–146]. Петроглифы этого периода отличаются отсутствием патины; большая часть рисунков прочерчена или процарапана на скальных плоскостях и выделяется белым цветом. Сюжеты также своеобразны: наряду с прочерченными фигурами животных, среди которых преобладает образ горного козла, нередко встречаются перекрещенные линии, своеобразные “решетки”, нефигуративные изображения.

На Укоке зафиксированы также современные рисунки. Они, как правило, связаны с древними петроглифами; чабаны, проводящие зиму на плато Укок, к сожалению, подновляли древние изображения, выбивая поверх и рядом с ним фигуры (Кызыл-Тас). Контур одного оленя подведен масляной краской, ей же нанесены фамилии “художников” (рис. 13). Один из чабанов, житель с. Джазатор, вырезал на скале по правому берегу Ак-Алахи фигуру горного козла на тропе, по его словам, “чтобы отметить посещение Укока” (рис. 14).

На плоскогорье нет гравировок, представляющих сцены охоты с сошниковыми ружьями, сцены переко-чевок и выпаса скота, а также атрибуты шаманского

Рис. 13. Выбитая фигура оленя; контур в наши дни подведен краской. Бертекская писаница.

Рис. 14. Современный рисунок на скале по правому берегу Ак-Алахи.

культа, которых много на других памятниках наскального искусства в Юго-Восточном Алтае (например, Елангаш). Возможно, это объясняется тем, что территория плато в эпохи нового времени была освоена казахами, сегодня дистанцирующимися от традиций наскального творчества и ассоциирующими этот феномен со своими соседями-алтайцами.

Заключение

Зафиксированные на Укоке наскальные изображения разных эпох – от верхнего палеолита до современности – связаны с этно-культурными процессами, протекавшими на юге Алтая, и отражают связи населения этого микрорайона с обитателями соседних районов Горного Алтая. Наиболее яркие и представительные петроглифические комплексы открыты и исследованы на территории соседнего с Укоком Монгольского Алт ая. Аналогии в материалах наскальных изображений определенных исторических периодов (эпохи верхнего палеолита, ранней и развитой бронзы, а также раннескифское время) позволяют предполагать, что во все времена плоскогорье являло сь своего рода северной периферией центрально-азиатского мира. Возможности соотнесения наскальных памятников с артефактами из раскопок, выявление аналогий и связей с сопредельными территориями будут способствовать дальнейшему изучению изобразительных традиций, уточнению хронологических и исторических атрибуций наскальных изображений.