Петрографические особенности пород юго-западной части Марункеуского комплекса

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127952

IDR: 149127952

Текст статьи Петрографические особенности пород юго-западной части Марункеуского комплекса

В настоящее врeмя особый интерес представляют высокобарические метаморфические комплексы, которые можно использовать в качестве геодинамиче-ских индикаторов пограничных областей палеоконтинент — палеоокеан. Интереснейшими образованиями в составе метаморфических комплексов являются эклогиты, возраст и генезис которых не всегда ясeн. Примером развития разнообразных эклогитов является марункеу-ский комплекс на Полярном Урале.

Puc. 1. Схематическая геологическая карта Марункеуского блока (Удовкина, 1985).

1 — четвертичные отложения; 2 — палеозойские отложения; 3 — няро-вейская серия: кварц-графитовые, кварц-серицитовые, амфибол-хлори-товые сланцы, конгломераты, серицит-хлоритовые сланцы с прослоями кварцитов, песчаников и мраморов, кварц-серицит-хлоритовые тонкополосчатые сланцы с прослоями эффузивов; 4 — марункеуский комплекс: переслаивание амфиболитов (гранатовых, альбитовых, слюдистых, слюдисто-хлоритовых) с гнейсами, гранитогнейсами и эклогитами; 5 — граниты, плагиограниты, гнейсограниты; 6 — гранитоиды с флюоритом; 7 — фельзит-порфиры; 8 — диориты; 9 — габбро, габбро-диабазы и диабазы; 10 — сыумкеуский дунит-гарцбургитовый комплекс; 11 — районы распространения эклогитов; 12 — породы с глаукофаном; 13 — кварц-графитовые сланцы; 14 — зоны нарушений; 15 — район Слюдяной горки.

Марункеуский эклогит-амфиболит-гнейсовый комплекс (рис. 1) расположен к северу от харбейского, отдален от последнего лонготъюганской зоной разломов и прослеживается от долины р. Лонгот-юган на юге до устья р. Бол. Хуута на севере на расстоянии 80— 90 км (Ленных, 1984). Максимальная ширина комплекса 20—25 км. В составе комплекса выделяется два блока: юговосточный “эклогитовый” и северо-западный “амфиболитовый”. В юго-вос- точном блоке наиболее древние породы представлены эклогитами с порфиробластической роговой обманкой. Эклогиты замещаются полосчатыми среднезернистыми амфиболитами и амфиболитовыми плагиогней-сами. Северо-западный блок сложен в основном амфиболитами, местами плагиог-ранитизирован-ными. Простирание здесь преимущественно субмеридиаль-ное, но есть участки с реликтовы- ми северо-западными структурами. Кроме мета-базитов в составе комплекса встречаются также слюдяно-кварцевые сланцы и гра-нитоиды.

Рассматриваемый комплекс по-лиметаморфичен:

наблюдается несколько генераций эклогитов различного возраста. Это осложняет датирование пород методами абсолютной геохронологии. Выходом из этого может служить выделение на основе петрографических исследований отдельных парагенезисов, отвечающих разным этапам метаморфизма.

Объектом исследования является разрез метаморфических пород по руч. Нярошор бассейна р. Немур-юган.

В ходе выполнения работ был описан разрез метаморфических толщ и отобраны образцы пород из обнажений по первому левому притоку ручья, который практически сечет породы юго-западной части Слюдяной горки хребта Mарун-Кеу вкрест их простирания.

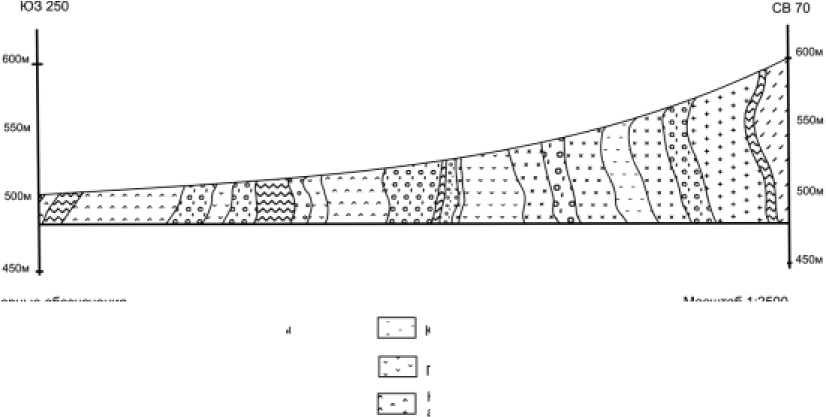

В результате полевых и лабораторных исследований построен разрез метаморфических образований (рис. 2). На основе петрографической и минералогической характеристик пород, вскрытых в разрезе руч. Нярошор, выделено 8 типов метаморфитов.

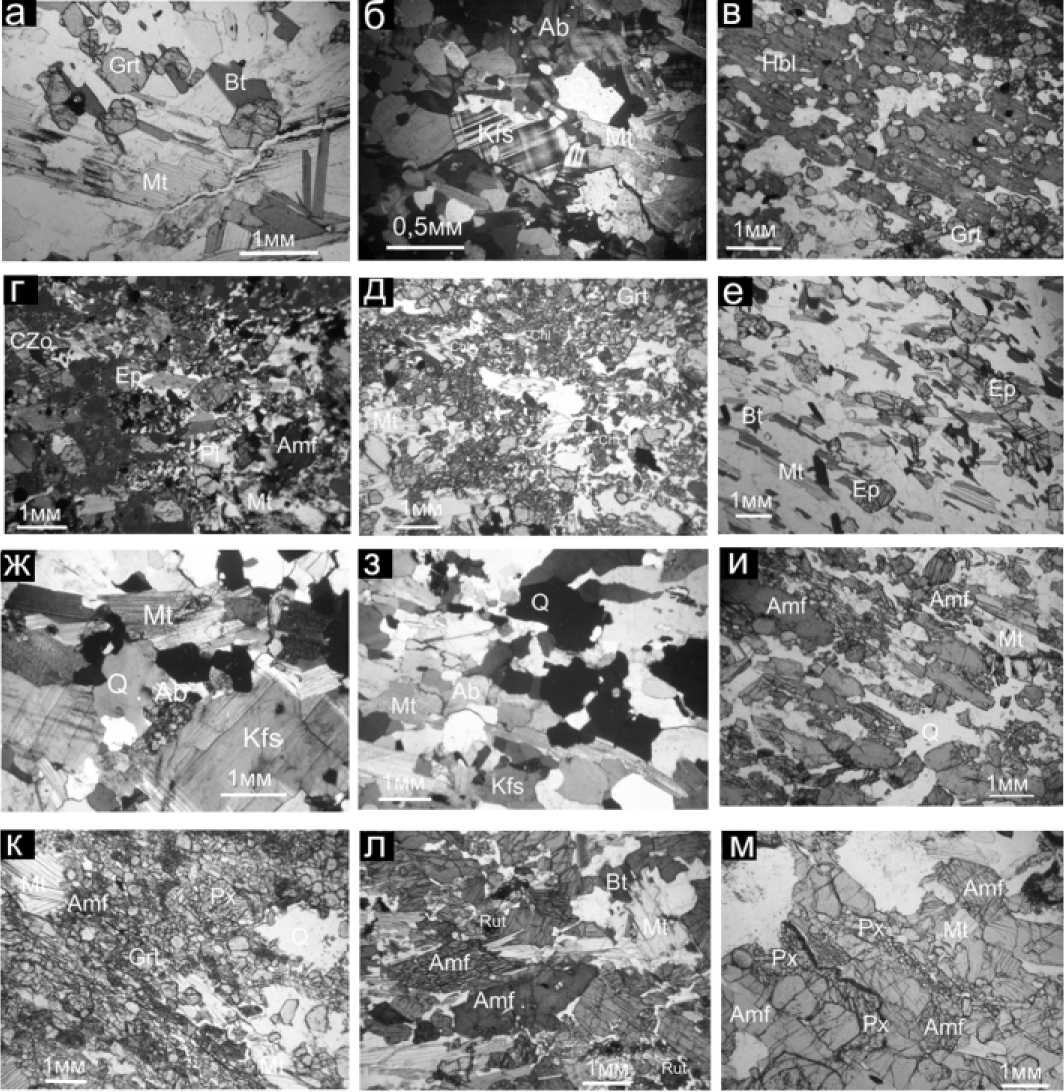

К первой группе были отнесены гранатовые двуслюдяные плагиоклаз-кварцевые сланцы (рис. 3, а). Hа микроуровне породы имеют гранобласто-вые структуры, иногда с участками ге-лицитовых. Текстуры пород сланцеватые. Породы сложены кварцем, плагиоклазом, мусковитом, биотитом и содержат значительное количество граната (до 15 %). Состав плагиоклазов соответствует альбит-олигоклазу. Кварц часто имеет корродированные края, вокруг других зерен заметны следы регенерации.

Во вторую группу можно включить гранитогнейсы. Hа микроуровне структуры пород гранобластовые с элементами диабластовых, текстуры сланцеватые. Породы сложены кварцем, калиевым полевым шпатом, мусковитом, плагиоклазом (рис. 3, б). В породах иногда присутствуют единичные зерна граната, эпидота. Калиевый полевой шпат

представлен микроклином, который участвует в образовании диабластовых структур с кварцем. Плагиоклаз по составу соответствует альбиту. Листочки мусковита ориентированы преимущественно в одном направлении.

В третью группу входят различные апоэклогитовые амфиболиты. Hаибо-лее часто встречаемые разности пород в этой группе — гранатовые апоэкло-гитовые амфиболиты (рис. 3, в). Для них характерны порфиробластовые структуры с участками диабластовых. Текстуры массивные. Породы сложены амфиболами, гранатом (до 15 %), который часто замещается эпидотом. Присутствует кварц, часто содержатся реликтовый пироксен (до 10 %), альбит (до 10 %); из второстепенных — эпидот и слюды, из рудных — рутил (до 2 %). Основная ткань породы сложена амфибол (пироксен?)-плагиоклазовым мелкозернистым агрегатом, часто с участками, похожими на симплектиты. Hа фоне основной ткани выделяются крупные порфиробласты сине-зеленой роговой обманки.

Апоэклогитовые эпидотовые амфиболиты (рис. 3, г) характеризуются пор-фирогранобластовыми структурами и текстурами, массивными, ближе к сланцеватым.

Породы сложены амфиболами, содержат значительное количество кальциевых минералов — эпидота и клиноцоизита (вместе 20 %), которые почти полностью замещают гранаты. В поро-

кварц- амфиболовые сланцы, гранатовые кварц-мусковит-амфиболовые сланцы с пироксеном, гранатовые двуслюдяные амфибол-эпидот-кварцевые сланцы

• *| Мускоеитизироеанныеамфмболоеыеэклогиты

Плагиогмейсы Кварц-амфиболовые сланцы, двуслюдяные

М» сштвО 1 2599

Калишпат-мусковит-кварц-плагмоклазовые сланцы

Ус ловны е обо зна че ния

[ у х 1 Гранатовые кварц-амфиболовые породы pwi Гранатовые двуслюдяные плагтеоклаэ-

L*y*vi кварцевые сланцы

^^j Гранитогнейсы о' о] Апоэклогитовые амфиболиты, алоэклогитоеые эпидотовые амфиболиты, гранатовые алоэслогитовые амфиболиты

Г . 'I Двуслюдяные плагиоклаз-кварцевые сланцы, ^ “ гранатовые двуслюдяные плагиоклаз-кварцевые сланцы, двуслюдяные эпидот-кварц-плагиоклаэовые сланцы

Puc. 2. Геологический разрез вдоль первого левого притока руч. Hярошор

дах присутствуют кварц, плагиоклаз (альбит), чешуйки и листочки мусковита, ориентированные преимущественно в одном направлении. Биотит развивается по краям чешуек мусковита в виде каемок, иногда замещает амфиболы. Акцессорные минералы — циркон и апатит, рудный — рутил. Амфиболы представлены сине-зелеными роговыми обманками двух(?) генераций. Иногда в апоэклогитовых амфиболитах присутствуют чешуйки хлорита (рис. 3, д).

В четвертую группу можно выделить двуслюдяные сланцы с разным соотношением породообразующих кварца и плагиоклаза (альбит-олигоклаз) со значительным содержанием эпидота и клиноцоизита (до 25 %). Также может присутствовать гранат в различном количестве (1—10 %), который иногда замещается эпидотом. Из акцессорных — циркон, из рудных — рутил. Встречаются единичные зернышки титанита. Структуры пород липидогранобласто-вые, текстуры сланцеватые, иногда гней-соватые (рис. 3, е).

В пятую группу мы отнесли муско-вит-кварц-калишпатовые сланцы с гранатом (рис. 3, ж). Структуры пород ли-пидогранобластовые, текстуры массивные, ближе к сланцеватым. Породы сложены микроклином, кварцем, мусковитом, присутствует в незначительном количестве плагиоклаз (альбит). Второстепенные минералы — гранат и эпидот, акцессорный — циркон.

В шестую группу входят плагиогней-сы, мусковитовые плагиогнейсы с гранатом (рис. 3, з). Породы характеризуются липидогранобластовыми структурами и гнейсоватыми текстурами. Сложены ксеноморфными зернами кварца, плагиоклазом (альбит-олигоклаз) с подчиненным количеством микроклина. Слюда представлена ориентированными чешуйками и листочками мусковита. Встречается гранат.

В седьмую группу пород можно выделить различные кварц-амфиболо-вые сланцы (рис. 3, и), гранатовые кварц-амфиболовые сланцы с мусковитом, двуслюдяные амфибол-эпидот-кварцевые сланцы, плагиоклаз-клино-цоизит-кварц-мусковит-амфиболовые породы и гранатовые кварц-амфибо-ловые породы, гранатовые кварц-ам-фиболовые породы с порфиробласта-ми роговой обманки. Они характеризуются липидогранобластовыми, липи-допорфирогранобластовыми структурами, сланцеватыми и гнейсовыми текстурами. Породы сложены преимущественно кварцем и амфиболами. Другие минералы, такие, как плагиоклаз, эпидот, клиноцоизит, находятся в подчиненных количествах. Часто в породах присутствует реликтовый пироксен (рис. 3, к). Амфиболы представлены вытянутыми порфиробластами сине-зеленой роговой обманки, которые ориентированы преимущественно в одном направлении. Встречаются волокнистые кристаллы актинолита- тремолита. Акцессорный минерал — циркон. Рутил встречается практически везде (рис. 3, л). Вокруг рутила развивается титанит.

Мусковитизиро-ванные амфиболо-вые эклогиты (апоэк-логитовые амфиболиты?) можно отнести к восьмой группе (рис. 3, м). Структуры пород липидо-гранобластовые, текстуры массивные, ближе к параллельным. Породы сложены амфиболами, гранатом, пироксеном (омфацит?, до 15 %), чешуйками и листочками муско-

вита, ориентированными преимущественно в одном направлении. Второстепенные — клиноцоизит и кварц. Акцессорный минерал — апатит, рудный — рутил. Амфиболы представлены удлиненно-призматическими зернами роговой обманки, а также зернами ромбовидной формы. Гранат представ- лен зернами изометричной округлой формы, часто образует скопления, но в целом в породе распределен равномерно. Пироксен представлен бесцветными удлиненно-призматическими и столбчатыми зернами с характерной пироксеновой спайностью. Развит в ин-терстициях. Вокруг зерен породы на- блюдаются регенерационные каймы, представленные тонкозернистым минеральным агрегатом пироксена(?).

Из приведенного выше описания пород можно сделать предположение, что видимое разнообразие метаморфических образований является следствием неоднородного первичного

Puc. 3. Метаморфиты юго-западной части марункеуского комплекса.

а — гранатовый двуслюдяной плагиоклаз-кварцевый сланец (николи ||); б — гранитогнейс (николи к ); в — гранатовый апоэклогитовый амфиболит с порфиробластами роговой обманки (николи ||); г — апоэклогитовый эпидотовый амфиболит (николи к ); д — гранатовый апоэклогитовый амфиболит с чешуйками хлорита (николи ||); е — двуслюдяной эпидот-кварцевый сланец с плагиоклазом (николи ||); ж — мусковит-кварц-калишпа-товый сланец с гранатом (николи к ); з — плагиогнейс (николи к ); и — кварц-амфиболовый сланец с мусковитом (николи ||); к — гранатовый кварц-мусковит-амфиболовый сланец с пироксеном и клиноциозитом (николи ||); л — двуслюдяной кварц-амфиболовый сланец с рутилом (николи ||); м — мусковитизированный амфиболовый эклогит (николи ||).

Q — кварц, Pl — плагиоклаз, Ab — альбит, Kfs — калиевый полевой шпат, Px — пироксен, Bt — биотит, Mt — мусковит, Ep — эпидот, CZo — клиноцоизит, Hbl — роговая обманка, Amf — амфибол, Grt — гранат, Chl — хлорит, Rut — рутил

состава исходных пород (породы кислого состава: плагиогнейсы, гранитогнейсы, двуслюдяные полевошпат-кварцевые породы; породы основного состава: эклогиты, амфиболовые породы), а также их изменения при метаморфизме, гранитизации и метасоматозе (амфиболовые эклогиты, муско-витизированные апоэклогитовые амфиболиты, мусковитовые кварц-аль-битовые породы).

Hаблюдаемая в породах смена минеральных ассоциаций, с сохранением некоторых парагенезисов более высоких ступеней метаморфизма, свидетельствует о том, что рассматриваемый метаморфический комплекс образовался в условиях многократного метаморфизма разных уровней интенсивности: от эклогитовой до зеленосланцевой фаций.

Среди рассматриваемых метаморфических образований были обнаружены разности, содержащие реликтовые парагенезисы, характерные для эклогu-товой фацuu , такие, как омфацит(?) + гранат. Изначально такой тип пород, как эклогиты, мог образоваться при Т = 750—1000 °С; Р > 9 кбар, что соответствует глубинам свыше 24 км (Доб-рецов и др., 1970).

К амфuболuтовой фацuu принадлежат преимущественно породы кварц-полевошпатового состава. К ним относятся гранатовые двуслюдяные кварц-полевошпатовые сланцы, а также гранитогнейсы. Формирование пород этой фации метаморфизма могло происходить при Т = 50—800 °С; Р = 4—8 кбар, что соответствует глубинам 12—24 км.

Для пород, сформировавшихся в условиях эпuдот-амфuболuтовой фа-цuu, характерно наличие реликтовых минеральных парагенезисов более высоких ступеней метаморфизма, таких, как гранат-ортопироксен. Среди наблюдаемых минеральных парагенезисов, “разрешенных” для пород эпидот-амфи-болитовой фации, можно выделить двуслюдяные эпидот-альбит-кварцевые, а также роговообманково-гранат(аль-мандин?)-мусковит-кварцевые парагенезисы. Особенным также является то, что калиевых полевых шпатов практически не наблюдается, так как весь калий входит в состав слюд.

К образованиям этой фации метаморфизма можно отнести двуслюдяные эпидот-кварцевые сланцы с плагиоклазом, гранатовые двуслюдяные плагиок- лаз-кварцевые сланцы, двуслюдяные кварц-амфиболовые сланцы с эпидотом и пироксеном, гранатовые двуслюдяные амфибол-эпидот-кварцевые сланцы, гранатовые кварц-амфиболовые сланцы с эпидотом, клиноцоизитом и биотитом, гранатовые калишпат-мусковит-кварц-плагиоклазовые сланцы, калиш-пат-мусковит-кварц-плагиоклазовые сланцы, кварц-амфиболовые сланцы с мусковитом.

Туда же входит ряд пород, претерпевших многократный метаморфизм, таких, как апоэклогитовые амфиболиты с гранатом и мусковитом, эпоэкло-гитовые эпидотовые амфиболиты, мус-ковитизированные амфиболовые эклогиты. Для всех характерно наличие ассоциации мусковита с кварцем.

Возможные условия формирования пород: Т = 300—550 °С; Р = 7.5— 10 кбар, что соответствует глубинам 6— 21 км.

Метаморфизм зеленоcланцевой фацuu проявился незначительно. Его признаком может служить наличие в породах минералов группы хлорита. Хлорит был диагностирован в некоторых апоэклогитовых амфиболитах. Его содержание достигает 5 %. Возможные условия минералообразования пород при метаморфизме зеленосланцевой фации: Т = 300—500 °С; Р = 7—10 кбар, что соответствует глубинам 1—30 км.

Таким образом, можно предположить наличие, как минимум, четырех этапов метаморфизма.

Hаиболее древними породами района являются эклогиты. Процессы их образования можно отнести к первому этапу метаморфизма.

Структурные, а также минеральные особенности эклогитов хорошо заметны в различных типах амфиболитов и амфиболовых пород (амфиболовые эклогиты, апоэклогитовые амфиболиты и др.). Характерной их особенностью является наличие диабластовых структур (наподобие симплектитов), образованных плагиоклазом и амфиболами, а также наличие в составе пород ромбического пироксена (омфацита?) до 10 %, который образует парагенезисы с гранатом. Древний возраст эклогитов (1.54 ± 0.15 млрд лет) в последние годы подтвержден радиогеохронологически-ми данными (Андреичев, 2003).

Преобразование эклогитов в амфи-боловые породы с реликтами пироксенов можно считать вторым этапом метаморфизма. Hа этом этапе проис- ходило образование гранатовых амфиболитов, гранатовых кварц-полевошпа-товых пород и гранитогнейсов, что соответствует амфиболитовой фации метаморфизма.

Далее на породы были наложены процессы гранитизации, о чем свидетельствует наличие мусковита почти во всех рассматриваемых метаморфических образованиях. В это же время происходило преобразование апоэк-логитовых амфиболитов в апоэклоги-товые эпидотовые амфиболиты, а гранатовых кварц-полевошпатовых пород — в породы с альбитом и эпидотом. Характерно широкое развитие мусковитовых плагиогнейсов. Особенностью этого этапа является частичное или полное замещение гранатов эпидотом и клиноцоизитом, роговой обманки — биотитом. Такие изменения можно отнести к третьему этапу метаморфизма.

Процессы хлоритизации мы связываем с четвертым этапом метаморфизма.

Таким образом, наиболее древними метаморфическими породами юго-западной части марункеуского комплекса являются эклогиты, вслед за которыми образовались гранатовые амфиболиты, гранатовые кварц-полевошпато-вые породы и гранитогнейсы. С более поздними процессами связано образование эпидотовых амфиболитов, мусковитовых кварц-альбитовых пород, мусковитовых плагиогнейсов. Кристаллизация в породах хлорита фиксирует проявление завершающей стадии метаморфической истории развития марун-кеуского комплекса.

Автор выражает благодарность К. В. Куликовой, И. И. Голубевой, Л. В. Мах-лаеву, В. Л. Андреичеву, а также особую признательность научному руководителю А. М. Пыстину за консультации и помощь в написании работы.

Список литературы Петрографические особенности пород юго-западной части Марункеуского комплекса

- Андреичев В. Л. K-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd и Pb-Pb изотопно-геохронометрические системы в эклогитах Марункеуского блока (Полярный Урал). Сыктывкар: Геопринт, 2003. 26 с.

- Добрецов Н. Л., Ревердатто В. В., Соболев B. C. и др. Фации метаморфизма. М.: Недра, 1970. 430 с.

- Ленных В. И. Доуралиды зоны сочленения Восточно-Европейской платформы и Урала // Метаморфизм и тектоника западных зон Урала. Свердловск, 1984. С. 21-42.

- Удовкина Н. Г. Эклогиты СССР. М.: Наука, 1985. 257 с.