Петрографический состав обломочного материала тиллов гряды с напорным моренным основанием у д. Мосеево (западная часть Терских Кейв, Кольский полуостров)

Автор: Носова О.Ю., Вашков А.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (292), 2019 года.

Бесплатный доступ

Для надежного установления динамики ледниковых покровов и фациальной принадлежности тиллов необходимо определение петрографического состава ледниковых отложений. Данная работа рассматривает петрографический состав валунной, галечной и гравийной фракций различных фаций тиллов, участвующих в строении гряды с напорным моренным основанием у д. Мосеево (Кольский п-ов) и прилегающей с запада моренной равнины. В составе тиллов выявлено 16 основных групп пород и минералов. Проведено сравнение петрографического состава тиллов различных фаций, а также тиллов моренной гряды и прилегающей равнины. Базальный тилл гряды с напорным основанием характеризуется ассоциацией пород, источники которых удалены от участка исследований в западном и северо-западном направлении. Абляционный тилл гряды насыщен обломочным материалом подстилающих или близко залегающих пород. Особенности петрографического состава тиллов разных фаций позволили установить смену гляциодинамических обстановок и термодинамического режима на контакте ледникового покрова и его ложа. Определено восточное и северо-восточное направление перемещения обломочного материала и влияние на динамику ледника выступа кристаллического фундамента полуострова Турий.

Тилл, петрографический состав, ледниковая эрозия, направления движения ледника, валуны, галька, гравий

Короткий адрес: https://sciup.org/149129369

IDR: 149129369 | УДК: 551.435.442 | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-4-17-24

Текст научной статьи Петрографический состав обломочного материала тиллов гряды с напорным моренным основанием у д. Мосеево (западная часть Терских Кейв, Кольский полуостров)

Определение петрографического состава грубообломочной фракции и установление источников сноса обломочного материала является одним из основных методов при исследовании ледниковых отложений и реконструкции динамики ледниковых покровов. На сегодняшний день перспективы использования петрографического метода заключаются в решении вопросов о динамике и взаимодействии различных лопастей ледников, возможности существования в регионе малоподвижных ледниковых щитов, а также ледников, имеющих нескандинавское происхождение. Кроме того, актуальна проблема механизма формирования краевых зон последнего оледенения, в частности Терских Кейв. Целью данной работы является установление петрографического состава тиллов различных фаций и определение признаков краевых образований.

Первые сведения о распространении эрратических валунов в Кольском регионе встречаются в работах В. Рамсея [18]. Позднее в результате геолого-съемочных и поисковых работ был накоплен обширный материал по разносу ледниковых валунов, который был обобщен в монографии М. А. Лавровой [14]. Важное место изучению петрографического состава ледниковых отложений отведено в работах А. Д. Арманд, В. Я. Евзерова, Л. А. Кириченко, А. А. Никонова и других [2, 10, 13, 15]. Кроме того, в ряде работ вышеупомянутых авторов приводятся данные о составе разновозрастных тиллов [10, 15, 18]. Петрографический метод был использован при установлении динамики и взаимодействия ледниковых покровов и при определении стадийности горного оледенения Хибинских и Ловозёрских тундр [1, 8, 11]. Полученный в ходе петрографических исследований материал использовался при рекон- 17

струкции динамики последнего ледникового покрова и установлении ледораздельных зон [10]. Данные по составу крупных обломков позволили ряду авторов предположить присутствие на территории Кольского региона Баренцевоморско-Новоземельского ледника, а также подкрепить версию о существовании Понойского ледникового щита [2, 15].

Характеристика района работ

Район работ расположен на южном берегу Кольского полуострова, северо-восточнее полуострова Турий (рис. 1). Коренные породы в районе исследований представлены гранитоидами умбинского комплекса (в основном порфировидными гранитами) и полимиктовыми аркозовыми песчаниками терской свиты. Данные породы также слагают прилегающие участки дна Белого моря. На западе района работ распространены кислые гранулиты яуриокской толщи Лапландского гранулитового пояса, в основном представленные глинозёмистыми гнейсами (силлиманит-гранат-биоти-товыми, гранат-биотитовыми, кордиеритсодержащи-ми). На полуострове Турий данные гнейсы и гранито-иды умбинского комплекса прорываются интрузиями ультраосновных щелочных пород и карбонатитов комплекса Турьего мыса, которые фенитизируют вмещающие породы [9]. Кроме того, на юге Турьего полуострова залегает толща песчаников турьинской свиты, существенно фенитизированых и прорываемых многочисленными дайками щелочных пород и лампрофиров [3, 9]. Дайки и трубки взрыва щелочных пород и лампрофиров встречаются в массивах гранитоидов умбинского комплекса и широко распространены в толщах песчаников терской свиты.

Четвертичные образования в районе исследований представлены маломощным прерывистым чехлом ледниковых, водно-ледниковых, морских, аллювиальных и болотных образований. Ледниковые отложения на востоке района работ у д. Мосеево формируют гряду субмеридиональной ориентировки и примыкающие к ней с востока флювиогляциальные отложения. На северо-западе от данной гряды располагается холмистая моренная равнина. Гряда у д. Мосеево состоит из напорного основания, сложенного складчатым тиллом, и перекрывающих его базального и абляционного тиллов (подробное описание строения и модель формирования гряды Мосеево даны в ранее опубликованной статье [4]). Ледниковые отложения, примыкающие с севера и запада к гряде Мосеево и слагающие моренную равнину, представлены базальным и абляционным тиллами.

Методика исследований

Исследование валунной фракции производилось с поверхности ледниковых форм рельефа. На участке площадью 5 x 5 метров проводился сбор обломков размером более 100 мм. Участки валунных сборов находились в непосредственной близости от исследуемых обнажений. Валуны разделялись на группы, из которых отбирались наиболее характерные образцы для изготовления петрографических шлифов. Шлифы изучались при помощи поляризационного микроскопа. Из тиллов в обнажениях и шурфах отбирались пробы объёмом 12 литров (около 18—25 кг), которые делились на фракции: галечную (10—100 мм), гравийную (1—10 мм) 18

и песчаную (<1мм). Галечная фракция рассматривалась полностью (количество галек в пробе составляло от 300 до 2200 шт.), из гравийной фракции отбиралось около 250 см3 материала с размерностью зёрен 5—10 мм (количество гравийных зёрен в пробе составляло от 1200 до 2200 шт.). Изучался материал при помощи стереоскопического микроскопа. Обломки из галечной и гравийной фракций сравнивались с изученными образцами из валунной фракции. Из фрагментов пород, не встреченных в валунной фракции, изготавливались петрографические шлифы. Для определения источников пород в основном использовались геологические карты и литература по геологическому строению региона [5— 7, 16, 17], экспозиция музея ГИ КНЦ РАН и собственные полевые наблюдения.

Всего в исследуемом районе было отобрано 9 проб гравийно-галечного материала ледниковых отложений. Из гряды у д. Мосеево были взяты пробы материала линзы в складчатом тилле (Мосеево-3, линза в слое 5) и слоёв базального (Мосеево-3, слой 4) и абляционного (Мосеево-3, слой 1, Мосеево-1 и Мосеево-В) тиллов. На моренной равнине базальный тилл был опробован в обнажениях: к-р Кузреченский (слой 2), Кузрека и Хлебная, а абляционный тилл — в обнажении карьера Кузреченского (слой 1). Валунная фракция абляционных тиллов была изучена на поверхности гряды Мосеево (Мосеево-В) и на моренной равнине (Кузрека-В).

Результаты петрографического анализа

В результате изучения валунного, галечного и гравийного материала тиллов на участке исследований было выделено 16 основных групп пород и минералов.

-

1. Песчаники . В группу входят преимущественно красноцветные аркозовые полимиктовые песчаники (редко гравелиты), состоящие из кварца и полевых шпатов и пропитанные окислами железа. Их источником являются толщи терской свиты, развитой вдоль побережья и на дне Белого моря.

-

2. Группу гнейсов составляют средне- и мелкозернистые биотитовые, амфибол-биотитовые, амфи-боловые гнейсы, плагиогнейсы, плагиогранитогнейсы, часто значительно мигматизированные (красными и розовыми микроклиновыми гранитами) и калишпати-зированные. К данной группе отнесены амфибол-ди-опсидовые гнейсы, двуслюдяные и мусковитовые гнейсы и сланцы. Породы группы широко развиты на юге Кольского полуострова и севере Карелии и представляют архейский комплекс основания. Биотитовые гнейсы также являются частью толщ кислых гранулитов в составе Лапландского гранулитового пояса, слагающих крупные массивы на западе — северо-западе от района исследований. Кроме того, широко развиты гнейсы среди толщ кольско-беломорского нестратифици-рованного комплекса (сергозёрская толща) и верхнеархейских толщ (кислогубская свита). Возможно, некоторые образцы принадлежат разгнейсованным разностям плагиогранитов терского комплекса.

-

3. Глинозёмистые гнейсы . Группа представлена биотитовыми гнейсами, содержащими гранат, силлиманит (реже кианит) и кордиерит. Данные породы часто имеют потёки окислов железа и деформированные текстуры (раздувы, заполненные полевыми шпатами и кварцем, флюидальные скопления биотита). Сюда же отне-

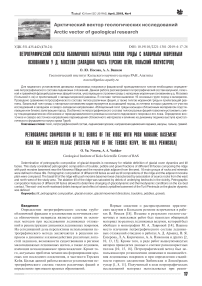

- Рис. 1. Карта предполагаемых источников выделенных групп пород и направлений перемещения материала к исследуемому участку (на основе [5, 7]): 1) песчаники: а) терской свиты, b) турьинской свиты, с) других свит оленицкого комплекса; 2) гнейсы: а) комплекса основания, b) сергозерской толщи, с) кислогубской свиты; 3) глинозёмистые гнейсы: а) яуриокской толщи Лапландского гранулитового пояса, b) волшпахской и др. толщ кольско-беломорского нестратифицированного комплекса; 4) гранитоиды: а) умбинского, b) лицко-арагубского, с) вороньинского комплексов, d) Канозёрского массива, e) терского, f) териберского комплексов; 5) амфиболиты: а) кандалакшской толщи, b), с), d) свит патчерва, полмос, пялочная и др., е) нестратифицированного терского комплекса; 6) метагаббро-анортозиты и основные гранулиты: а) основные и средние гранулиты Лапландского гранулитового пояса, b) метагаббро-анортозиты массивов Кандалакшского, Колвицкого и Главного хребта; 7) основные (а также ультраосновные) породы: а) Имандровского массива, b) порьегубского комплекса, с) комплекса Застейд, d) алакурттинского комплекса; 8) ультраосновные породы вочеламбинского комплекса; 9) зелёные сланцы пояса Имандра-Варзуга; 10) нефелиновые сиениты Хибинского массива; 11) фойдолиты комплекса Турьего мыса, Ковдорского массива и др.; 12) толщи пород, обломочный материал которых не поступал в район исследования; 13) области развития даек жильных щелочных пород и лампрофиров, а также трубок взрыва; 14) зоны фенитизации вмещающих пород (не в масштабе); 15) линия главного ледораздела последнего оледенения; 16) линия межлопастного ледораздела; 17) предполагаемые направления переноса обломочного материала ледником к исследуемому участку; 18) береговая линия моря; 19) области, из которых предположительно обломочный материал не поступал; 20) озёра; 21) участок работ и точек опробования

-

4. Группа гранитоидов объединяет порфировидные плагиомикроклиновые граниты, среднезернистые биотитовые граниты, плагиомикроклиновые средне- и мелкозернистые граниты (мигматит-гра-ниты), амфиболовые серо-красные гранитогнейсы, амфиболовые гранодиориты, серые плагиограни-ты (иногда разгнейсованные) и розовые милониты. Первая подгруппа принадлежит умбинскому комплексу. Плагиомикроклиновые средне- и мелкозернистые граниты широко развиты среди толщ гнейсов основания (мигматизируют их) и, очевидно, представляют вороньинский комплекс. Амфиболовые гранитогнейсы предположительно представляют породы Канозёрского массива (северо-запад от района исследований, близ оз. Канозеро и района Порьей губы). Серые плагиограниты принесены из массивов терского комплекса. Розовые милониты, видимо, связаны с внедрением и изменением (тектонизацией) различных гранитоидов.

-

5. Амфиболиты представлены массивными, полосчатыми и сланцеватыми средне- и мелкозернистыми разностями, состоящими из роговой обманки и плагиоклаза. Иногда в составе присутствуют диопсид и гранат. Основными их источниками служат крупные амфиболитовые массивы Кандалакшско-Колвицкой зоны и другие вулканогенно-осадочные толщи верхнего архея (пялочная свита, сергозерская толща и др.), а также амфиболиты комплекса основания и тела габбро-амфиболитов терского комплекса.

-

6. Группа метагаббро-анортозитов и средних и основных гранулитов представлена слоистыми средне- и мелкозернистыми породами, состоящими из разных соотношений плагиоклаза, амфибола, клинопироксена (реже отропироксена) и граната. Сюда отнесены и метаплагиоклазиты — почти полностью серицитизи-рованные породы с реликтами плагиоклаза, минералом эпидотовой группы, хлоритом и гранатом. Породы данной группы могут быть частично принесены из массивов Главного хребта или Кандалакшско-Колвицкой зоны. Учитывая, что в Кандалакшско-Колвицкой зоне массивы габбро-анортозитов соседствуют с гранулитами Лапландского гранулитового пояса, для данной группы пород высока вероятность именно этого источника. Кроме того, в гравийной фракции встречаются единичные обломки породы типа катаранскита (основная порода, в которой вследствие вторичных изменений плагиоклаз приобрёл розовато-сиреневый оттенок), встречаемых только на мысе Катаранский.

-

7. В группу основных пород входят нориты, габбро, долериты, анортозиты и их изменённые аналоги, сохранившие реликтовые структуры и частично минералы, метагаббро-норит, пироксениты. Источником данных пород могут быть Кандалакшский и Колвицкий массивы, мелкие тела порьегубского, застейдовского и алакурттинского комплексов, массивы Главного хребта и Имандровского лополита.

-

8. Ультраосновные породы представлены в основном серпентинизированными (иногда с амфиболом, хлори- 20

-

9. Зелёные сланцы представлены в основном актинолитовыми (иногда ближе к роговообманковым) и хлорит-актинолитовыми сланцами, отдельными обломками плагиоклаз-хлорит-серицитового сланца с гранатом, которые принадлежат комплексам зоны Имандра-Варзуга (томингская серия и др.) и, возможно, более древним палеорифтовым зонам региона.

-

10. Нефелиновые сиениты представлены в основном фойяитами и реже луявритами. Источник данных пород — Хибинский щелочной массив.

-

11. Группа жильных щелочных пород и лампрофиров представлена нефелинитами, эвдиалитовыми фонолитами, мончикитами, авгититами, фурчитом, изменённым мелилитом (?) и др. Породы данной группы слагают многочисленные дайки в кутовой части Кандалакшского залива, на участке от мыса Пентельский до Порьей губы и на юге Турьего полуострова. Дайки данных пород распространены на юге — юго-западе от Хибинского массива, встречаются в ум-бинских гранитоидах и в толщах терской свиты, секут мелкие и крупные щелочные массивы Кольского региона.

-

12. Фойдолиты представлены мельтейгитом, ийо-литом, в основном мелкозернистыми, а также урти-том. Породы данной группы развиты в Хибинском массиве и на Турьем полуострове, в более мелких щелочных массивах южнее Хибин и в Ковдорском массиве, в трубках взрыва.

-

13. Фенитизированные породы . В данную группу объединены фенитизированные песчаники, гнейсы и гранитоиды. Вследствие фенитизации породы приобретают голубовато-зеленовато-серый цвет, зачастую происходит деформация текстур. На микроскопическом уровне фенитизация в песчаниках и гнейсах выражается в образовании в межзерновом пространстве тонкоигольчатого голубовато-серого амфибола. В гнейсах иногда происходит образование вокруг кварца оторочек из зёрен ярко-зелёного клинопироксена (эги-рин-геденбергита?). Наиболее изменённые гранитоиды приобретают бластопорфировую структуру и характеризуются новообразованиями эгирина, светло-голубого щелочного амфибола, биотита (или флогопита) и альбита, слагающими флюидальные скопления («потоки») между зёрнами изменённых вкрапленников полевых шпатов. Источником фенитизированных песчаников являются толщи турьинской свиты юга полуострова Турий, возможно также небольшие участки песчаников терской свиты, прорываемые дайками щелочных пород и лампрофиров. Фенитизированные гранитоиды принесены с Турьего полуострова. Фенитизированные гнейсы могут принадлежать толщам гнейсов основания, контактирующим с Хибинским массивом и небольшими щелочными интрузиями южнее массива. На Турьем полуострове есть участки, на которых гнейсы яуриокской толщи контактируют с ультраосновными щелочными интрузиями.

-

16. В группу других объединены плохо определяемые в мелких фракциях обломки, а также единичные образцы пород и минералов, например гранофиры, бластомилониты, щелочные сиениты, амфиболизиро-ванный эклогит, трахит, амазонит (источник — амазонитовые пегматиты района оз. Канозеро) и др. В пробе линзы из складчатого тилла (линза в слое 5) в Мосеево-3 были обнаружены обломки мергеля. Группа «другие» не учитывалась при анализе соотношений групп пород в составе тиллов.

Fig. 1. Map of assumed sources of determined rock groups and transport directions of material to the study area (based on [5, 7]). 1) Sandstones of the: а) Terskaya, b) Turyinskaya formations, c) other formations of the Olenitskii complex; 2) gneisses of the: а) Basement Complex, b) Sergozyorskaya unit, с) Kislaya Guba formation; 3) aluminous gneisses of the а) Yauriyoki unit of the Lapland Granulite Belt, b) Volshpakhk and other units of the Kola-Belomorian nonstratified complex; 4) granitoids of the а) Umba, b) Litsa — Ara Guba, c) Voronya complexes, d) Kanozero massif, e) Terskii, f) Teriberskii complexes; 5) amphibolites of the а) Kandalaksha unit, b), c), d) Patcherva, Polmos, Pyalochnaya formations and other, e) Terskii nonstratified complex; 6) metagabbro-anorthosites and intermediate and basic granulites а) basic and intermediate granulites of the Lapland Granulite Belt, b) basic rocks of the Kandalaksha, Kolvitsa and Main Ridge massives; 7) basic (and ultrabasic) rocks of the а) Imandra massif, b) Porya Guba, c) Zasteid, d) Allakurti complexes; 8) ultrabasic rocks of the Vochelambina complex; 9) green schists of the Imandra-Varzuga Belt; 10) nepheline syenites of the Khibiny massif; 11) foidolites of the Turii Cape complex, Kovdor massif et. al.; 12) rocks that didn’t come to the study area; 13) spreading areas of dykes of vein alkaline rocks and lamprophyres, and diatremes; 14) fenitization zones of enclosing rocks (without scale); 15) line of main ice divide ofthe last glaciation; 16) line of interlobate ice divide; 17) assumed directions ofdebris transport to the study area; 18) shore line; 19) areas from which debris is not assumed to enter; 20) lakes; 21) study and sampling area сены мусковитовые гнейсы с кианитом. Породы данной группы в основном представляют толщи кислых гранулитов юго-восточной ветви Лапландского гранулитового пояса на западе и северо-западе от района работ. Аналогичные породы встречаются в волшпахской и сергозёрской толщах.

том и тальком) породами типа перидотитов и оливинитов, сохранившими реликты оливина. Их источником могли послужить массивы порьегубского комплекса района Порьей губы или Главного хребта и небольшие интрузии вочеламбинского комплекса на юго-западе и юге от Хибинского массива, мелкие тела алакурттинского и застейдовского комплексов, встречающиеся на юго-востоке от оз. Колвицкое.

Группы полевых шпатов (14) и кварца (15) выделены в галечной и гравийной фракциях и, по всей видимости, являются продуктом разрушения преимущественно порфировидных гранитоидов умбинского комплекса.

Породы умбинского комплекса, песчаники терской свиты и часть жильных щелочных пород и лампрофиров (для гряды Мосеево) относятся нами к местной питающей провинции (далее — местные породы), так как они либо подстилают, либо находятся в непосредственной близости к изучаемому участку (до 10 км от точек опробования). Все остальные породы рассматриваются нами как приносные и принадлежат удалённым питающим провинциям, расположенным далее чем 10 км от исследуемых объектов.

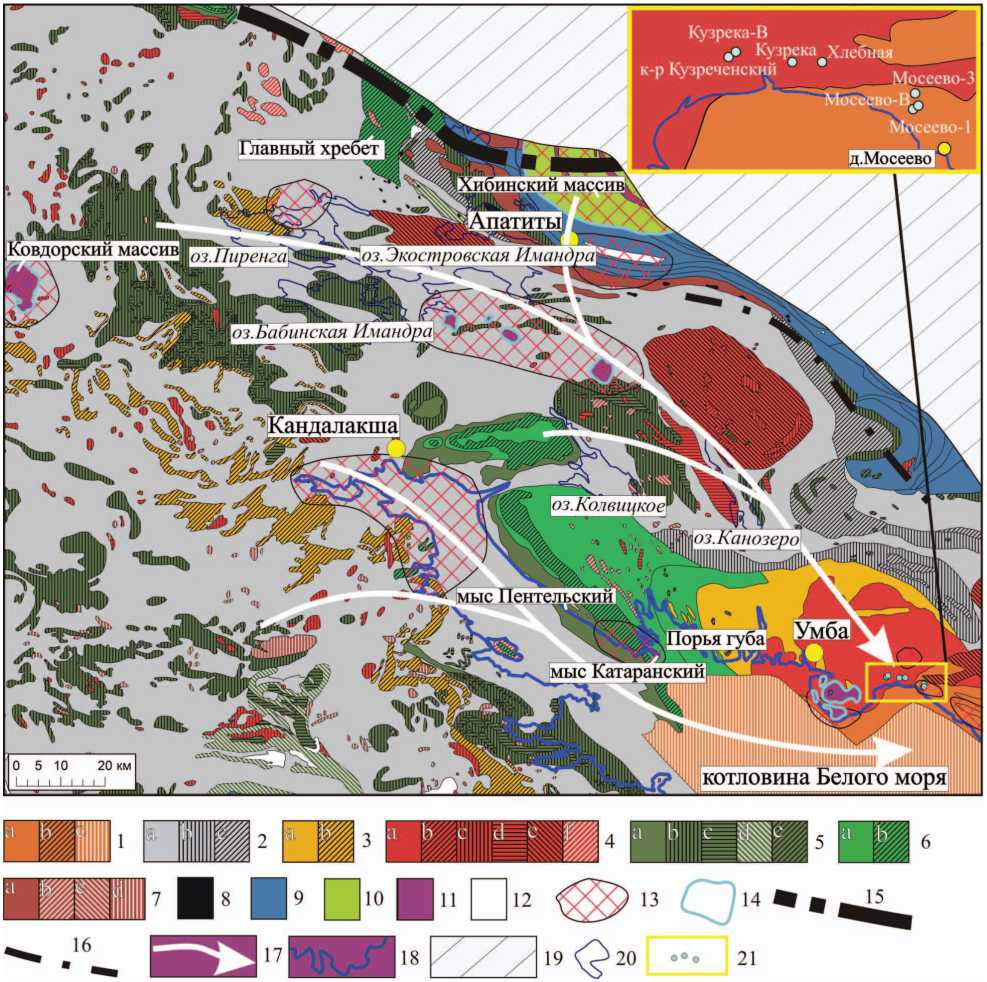

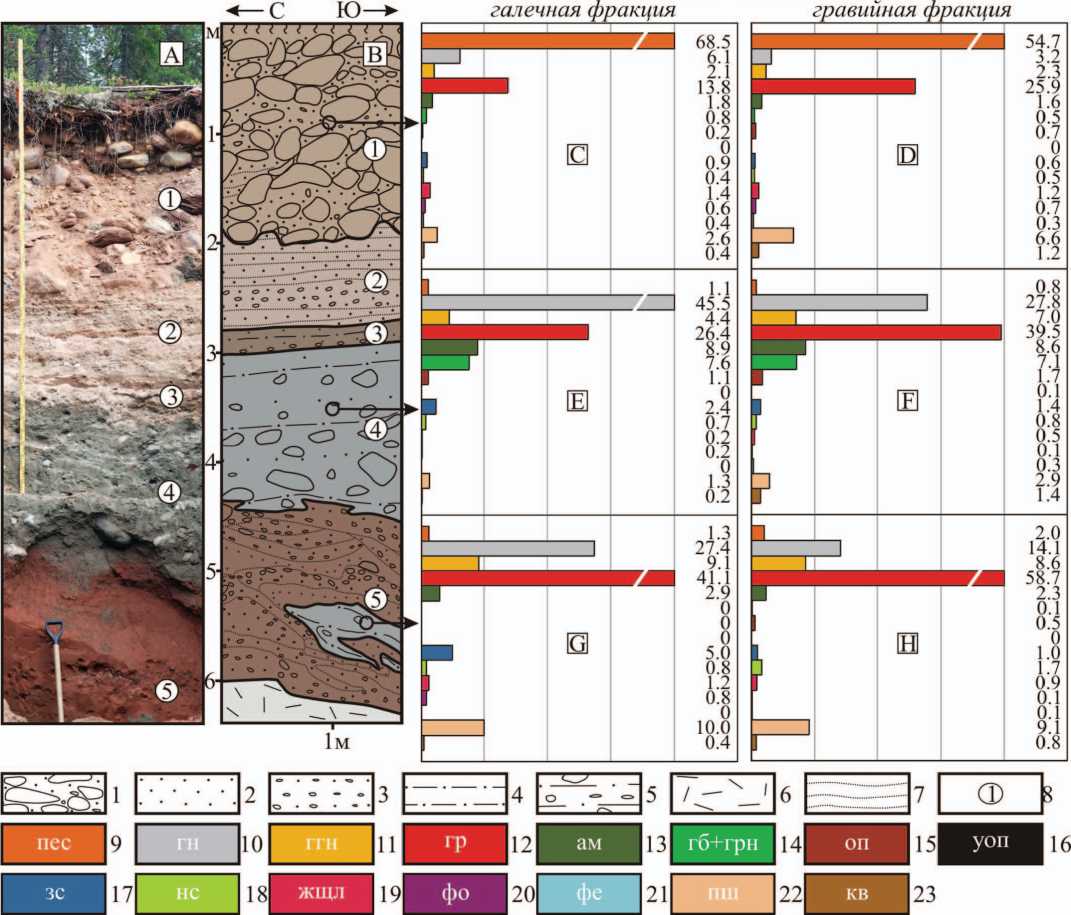

В ходе исследования соотношений выделенных групп было определено, что базальные тиллы гряды (рис. 2, диаграммы Е и F) и моренной равнины (рис. 3, E и F) имеют сходный петрографический состав. В них преобладают биотитовые гнейсы и гранитоиды. Высокие содержания обломков гранитоидов связаны как с насыщением подстилающими умбинскими гра-нитоидами, так и с отделением от крупных обломков гранитизированных гнейсов мигматитовых прожилков. В составе базального тилла гранитоидные обломки из гнейсовых толщ зачастую преобладают над умбинскими гранитами. В базальном тилле высоко содержание амфиболитов, метагаббро-анортозитов и гранулитов, иногда зелёных сланцев и глинозёмистых гнейсов. Значительная разница содержания глинозёмистых гнейсов в разных пробах и фракциях связана с трудностью их определения и сходством с широко распространенными биотитовыми гнейсами. В пробах кроме кварца и полевых шпатов отмечается постоянное присутствие обломков основных пород, нефелиновых сиенитов, фойдолитов, жильных щелочных пород и лампрофиров.

Для тилла из линзы в складчатом ядре гряды (рис. 2, G и H) характерно преобладание гранитоидов (в основном умбинского массива), гнейсов и глинозёмистых гнейсов, зёрен полевых шпатов. Присутствуют красноцветные песчаники, амфиболиты, зелёные сланцы, нефелиновые сиениты, фойдолиты и жильные щелочные породы и лампрофиры.

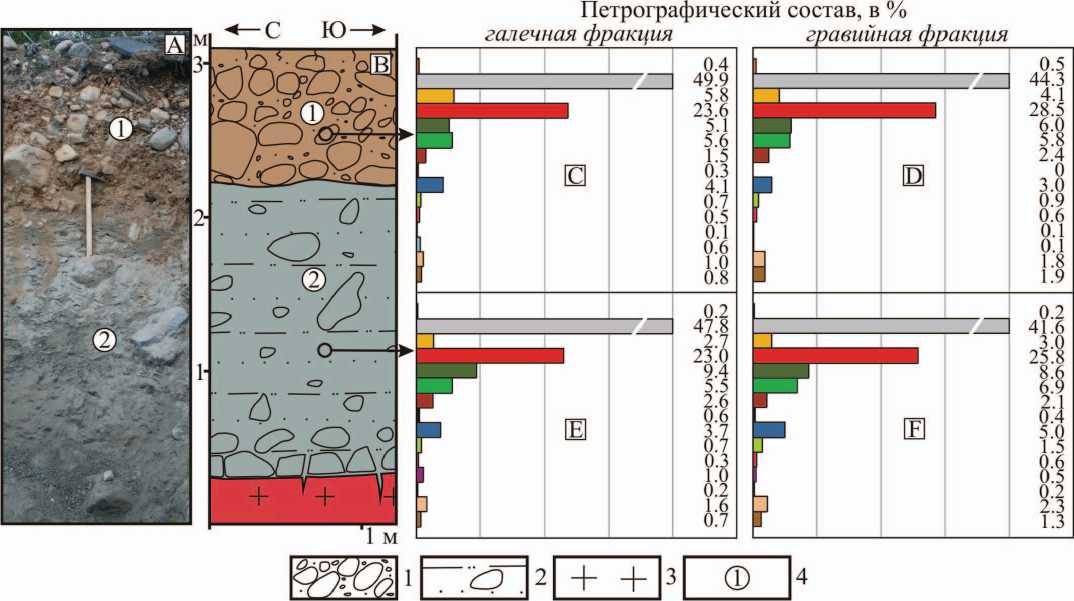

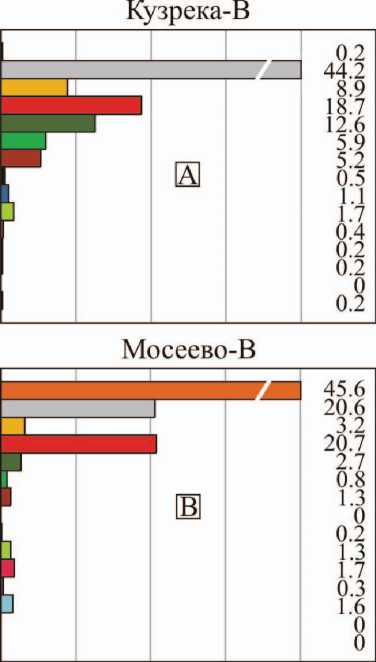

В абляционном тилле гряды (рис. 2, C и D; рис. 4, В) наибольшее содержание характерно для красноцветных песчаников и гранитоидов (в основном умбин-ских). В валунной фракции встречается много гнейсов, хотя в галечной и гравийной их содержание незначительно. Иногда в гравийной фракции отмечаются высокие содержания полевых шпатов. Остальные породы присутствуют в небольших количествах.

Состав абляционного тилла моренной равнины (рис. 3, C и D, рис. 4, А) характеризуется преобладани ем гнейсов, второстепенной ролью гранитоидов и повышенным содержанием амфиболитов, метагаббро-анортозитов и гранулитов, глинозёмистых гнейсов, иногда основных пород и зелёных сланцев. В целом состав данного тилла аналогичен составу базального тилла как моренной равнины, так и напорной гряды.

Обсуждение и выводы

Тиллы разных фаций, участвующие в строении гряды у д. Мосеево, имеют различный петрографический состав, а тиллы моренной равнины — сходный. В то же время базальный тилл гряды и моренной равнины имеет подобный состав, а абляционные тиллы, наоборот, имеют резкие различия. Данные закономерности прослеживаются во всех изученных фракциях.

Для базального тилла гряды и моренной равнины характерны в основном приносные породы. Аналогичная базальному тиллу ассоциация пород присуща абляционному тиллу моренной равнины. Это свидетельствует о том, что насыщение нижней и средней частей покровного ледника обломочным материалом происходило из одних источников по мере его движения. Обломочный материал постепенно проникал в более высокие части массива льда и при последующем вытаивании определил сходство петрографического состава абляционного и базального тиллов. Наиболее вероятными участками захвата ледником пород ложа являются район котловин озер Пиренга, Бабинская Имандра, Экостровская Имандра, Канозеро, южные склоны Главного хребта, юго-западный склон Хибинского массива, склоны Кандалакшских и Колвицких тундр, дно Кандалакшского залива Белого моря и район полуострова Турий (рис. 1).

Линза в складчатом тилле в ядре гряды в целом соответствует составу залегающего выше базального тилла, хотя в большей степени насыщена обломками подстилающих гранитов. Вместе с идентичной структурой и окраской это позволяет считать линзу небольшим отторженцем базального тилла. Слоистая пачка коричневато-красных песков и гравийногалечного материала, вмещающая линзу, резко контрастирует с ней преобладанием красноцветных песчаников местной питающей провинции. Перемешивание материала практически не установлено. Данный факт свидетельствует в пользу того, что толща рыхлых пород, сложенная красноцветными песчаниками, была дислоцирована активным льдом в промороженном состоянии, включена в состав обогащенной дебрисом нижней части льда и перемещена на незначительное расстояние (до 1—2 км) путем пластического течения материала. Итоги данного процесса фиксируются в настоящий момент в виде складок волочения, качения и гляционадвигов [4].

Состав абляционного тилла гряды коренным образом отличается от лежащего ниже по разрезу базального тилла, а также от абляционного тилла моренной равнины. Для него характерно преобладание в составе местных пород красноцветных песчаников и гранитоидов и повышенное относительно других проб содержание жильных щелочных пород и лампрофиров. Характерно обнаружение обломков фенитизированных гранитоидов. Источники отмеченных пород расположены на Турьем полуострове, прилегающей акватории Белого моря и побережье. Специфический состав абляцион- 21

Петрографический состав, в %

Рис. 2. Строение гряды с напорным моренным основанием в обнажении «Мосеево-3» и диаграммы петрографического состава тиллов: А — фотография, B — зарисовка разреза, C, E, G — диаграммы петрографического состава галечной фракции (%), D, F, H — диаграммы петрографического состава гравийной фракции (%). 1 — гравийно-галечная смесь с валунами; 2 — песок разнозернистый; 3 — песчано-гравийная смесь; 4 — песок глинистый; 5 — песок глинистый с галькой и валунами; 6 — осыпь; 7 — слоистость; 8 — номера слоев разреза. К диаграммам петрографического состава: 9 — песчаники; 10 — гнейсы; 11 — глинозёмистые гнейсы; 12 — гранитоиды; 13 — амфиболиты; 14 — метагаббро-анортозиты и средние и основные гранулиты; 15 — основные породы; 16 — ультраосновные породы; 17 — зелёные сланцы; 18 — нефелиновые сиениты; 19 — жильные щелочные породы и лампрофиры; 20 — фойдолиты; 21 — фенитизированные породы; 22 — полевые шпаты; 23 — кварц

Fig. 2. Composition of the ridge with push moraine basement in the outcrop «Moseevo—3» and diagrams of till petrographic composition. A — photo, B — section sketch, C, E, G — diagrams of petrographic composition of pebble fraction (%), D, F, H — diagrams of petrographic composition of gravel fraction (%).1 — gravel-pebble mix with boulders; 2 — various-grained sand; 3 — sand-gravel mix; 4 — clayey sand; 5 — clayey sand with pebbles and boulders; 6 — colluvium; 7 — lamination; 8 — layer numbers. To diagrams of petrographic composition: 9 — sandstones; 10 — gneisses; 11 — aluminous gneisses; 12 — granitoids; 13 — amphibolites; 14 — metagabbro-anorthosites and intermediate and basic granulites; 15 — basic rocks; 16 — ultrabasic rocks; 17 — green schists; 18 — nepheline syenites; 19 — vein alkaline rocks and lamprophyres; 20 — foidolites; 21 — fenitized rocks ; 22 — feldspars; 23 — quartz

ного тилла гряды у д. Мосеево свидетельствует о формировании этой формы у непосредственного края деградирующего ледника в одну из фаз его отступления в позднем плейстоцене. У непосредственного края ледника активный лед продвигается, как правило, по мерзлому субстрату ложа [12], что вызывает абразию коренных пород и их поступление в состав относительно узкой прикраевой полосы (её ширина колеблется в пределах 1—5 км). Дебрис, захваченный ледником в ходе своего продвижения к гряде, активно аккумулировался вне этой узкой зоны, определяя состав базальных тиллов моренных равнин западнее гряды [12]. Частично этот материал достигал и непосредственной краевой зоны, где смешивался с местными породами.

Петрографический состав тиллов и структурно-геологические сведения о гряде указывают на то, что исследуемая территория оказалась на периферии активного Беломорского ледникового потока. Продвижение 22

осевой части потока происходило по котловине Белого моря в юго-восточно-восточном направлении в одну из фаз деградации последнего оледенения. Из-за близкого ледникового края мощность толщи льда была небольшой. Маломощный ледник вынужден был реагировать и на малоамплитудные неровности ледникового ложа с «обтеканием» и повышенной ледниковой экзарацией поднятий, которые становились преградой на пути ледника. К ним можно отнести компактный возвышенный массив полуострова Турий (с относительной высотой до 250 м). Наличие поднятия привело к изменению направления движения льда на северо-восточное в депрессии восточнее полуострова.

В результате проведённых исследований был определён петрографический состав ледниковых образований и выявлены особенности состава различных фаций тиллов гряды с напорным основанием и прилегающей моренной равнины. Данные, полученные при

Рис. 3. Строение ледниковых отложений моренной равнины и их петрографический состав: А — фотография, B — зарисовка разреза в карьере Кузреченский, C, E — диаграммы петрографического состава галечной фракции (%), D, F — диаграммы петрографического состава гравийной фракции (%). 1 — песчано-гравийно-галечная смесь с валунами; 2 — песок глинистый с галькой и валунами; 3 — плагиомикроклиновые порфировидные граниты умбинского комплекса; 4 — номера слоев разреза. Условные обозначения к диаграммам см. на рис. 2.

Fig. 3. Structure of glacial deposits of the moraine plain and their petrographic composition. А — photo, B — section sketch in the Kuzrechenskii open-cast, C, E — diagrams of petrographic composition of pebble fraction (%), D, F — diagrams of petrographic composition of gravel fraction (%). 1 — sand-gravel-pebble mix with boulders; 2 — clayey sand with pebbles and boulders; 3 — plagiomicrocline porphyraceous granitoids of the Umba complex; 4 — numbers of section layers. Symbolic representations to diagrams see on Fig.2.

помощи петрографического анализа обломочного материала, согласуются с геологической и структурно-геологической информацией о юго-западном направлении движения ледника во время образования гряды в

Рис. 4. Петрографический состав (%) валунной фракции абляционного тилла моренной равнины (диаграмма А) и гряды с напорным основанием (диаграмма В). Условные обозначения см. на рис. 2

Fig. 4. Petrographic composition (%) of boulder fraction of the moraine plain ablation till (diagram A) and ablation till of the ridge with push moraine basement (diagram B). Symbolic representations to diagrams see on Fig. 2

одну из заключительных фаз развития последнего ледникового покрова. Важным достижением проведенной работы является установление петрографических критериев состава обломочного материала, которые идентифицируют краевые ледниковые образования в регионе. Это позволяет считать петрографический метод применимым для изучения ледниковых образований в Кольском регионе наряду с традиционными геологическими и структурно-геологическими методами.

Авторы выражают глубокую признательность научному руководителю В. В. Кольке в выборе объектов и тематики исследований и за помощь в подготовке статьи, Т. В. Рундквист и В. В. Борисовой за помощь в определении пород, а также Д. С. Толстоброву и В. Л. Ильченко за активное участие в полевых работах.

Список литературы Петрографический состав обломочного материала тиллов гряды с напорным моренным основанием у д. Мосеево (западная часть Терских Кейв, Кольский полуостров)

- Арманд А. Д. Очерк формирования рельефа и четвертичных отложений Хибинских тундр // Вопросы геоморфологии и геологии осадочного покрова Кольского полуострова. Апатиты: КолФАН СССР, 1960. С. 32-84.

- Арманд А. Д., Арманд Н. Н., Гаскельберг В. Г. О последнем оледенении на востоке Кольского полуострова // Четвертичные отложения и грунтовые воды Кольского полуострова. М.; Л.: Наука, 1964. С. 5-11.

- Булах А. Г., Иваников В. В. Проблемы минералогии и петрологии карбонатитов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 244 с.

- Вашков А. А., Носова О. Ю. Строение и морфология гряды с напорным моренным основанием у деревни Мосеево (западная часть Терских Кейв, Кольский полуостров) // Вестник ГИ Коми НЦ УрО РАН. 2018. № 280. С. 10-18.

- Геологическая карта Кольского региона. Масштаб 1:1 000 000 / Гл. ред. Ф. П. Митрофанов. Апатиты, 2001.