Петромагнитные и палеомагнитные исследования отложений палеолитических стоянок Каттасай-1, -2

Автор: Казанский А.Ю., Павленок Г.Д., Кот М., Шимчак К., Когай С.А., Хужаназаров М., Мухтаров Г., Павленок К.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются результаты петромагнитных и палеомагнитных исследований осадочных отложений из разрезов палеолитических местонахождений Каттасай-1 и -2, расположенных в предгорьях Чаткалъского хребта Западного Тянь-Шаня (Узбекистан). При геологическом изучении разрезов этих стоянок были выявлены признаки делювиального генезиса кулътуросодержащих отложений, абсолютный возраст которых (определен при помощи AMS, U/Th и TL методов датирования) соответствует середине МИС 3. Для определения относительной палеомагнитной летописи формирования рыхлых напластований и их генезиса были отобраны 28 образцов из разреза стоянки Каттасай-1 и 26 образцов из разреза Каттасая-2. Анализ магнитной восприимчивости образцов Каттасая-1 показал, что кулътуросодержащие седименты образовались в результате интенсивного плоскостного смыва, при этом осадочный материал переносился потоком во взвешенном состоянии. Анализ АМВ-образцов Каттасая-2 показал, что осадочные отложения подвергались пластическим деформациям. Изученные отложения разреза Каттасай-2 непригодны для исследования экскурсов геомагнитного поля. Рыхлые отложения стоянок Каттасай-1 и -2 формировались на достаточно крутых склонах, что определяло специфические условия осадконакопления и приобретения породами остаточной намагниченности. Основное влияние на формирование осадков оказывали интенсивные водные потоки, текущие по склону, и пластическая деформация под действием сжатия вдоль поверхности под действием гравитации. В результате этих процессов формировалась своеобразная магнитная текстура осадков и изменялось направление характеристической компоненты намагниченности. Таким образом, в результате комплексных палео- и петромагнитных измерений установлено, что аномальные направления намагниченности в изучаемых образцах связаны не с геомагнитными экскурсами, а с условиями осадконакопления - интенсивным плоскостным смывом и пластической деформацией под воздействием гравитации. Для доказательства существования геомагнитных экскурсов в отложениях склонового ряда необходимы дополнительные предварительные исследования анизотропии магнитной восприимчивости.

Западный тянь-шань, палеолит, стратиграфический разрез, мис 3, петромагнитные исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/145145684

IDR: 145145684 | УДК: 551.7:550.382.3(584) | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.097-106

Текст научной статьи Петромагнитные и палеомагнитные исследования отложений палеолитических стоянок Каттасай-1, -2

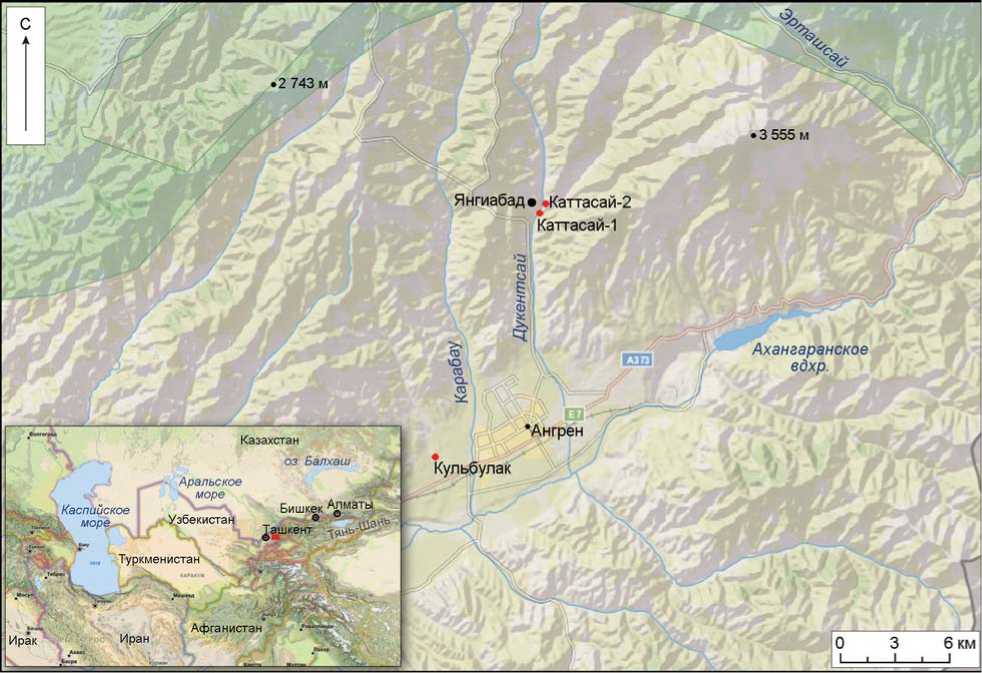

Междисциплинарные исследования последнего десятилетия на территории западной части Центральной Азии, а именно в предгорьях Западного Тянь-Шаня, позволили расширить современные представления о распространении древних человеческих популяций в разных экологических нишах. К сравнительно недавно открытым археологическим местонахождениям относятся палеолитические стоянки Каттасай-1 и -2. Они располагаются в восточной части Узбекистана, примерно в 100 км от Ташкента, в западной части Чаткальского хребта (рис. 1). Каттасай-1 находится на западном склоне удлиненного холма (41°06ʹ49.7ʹʹ с.ш., 70°05ʹ28.2ʹʹ в.д., 1320 м над ур. м.), Каттасай-2 – на северо-западном склоне того же холма, ок. 1,3 км к северо-востоку от Каттасая-1 и на 130 м выше (41°07ʹ10.2ʹʹ с.ш., 70°06ʹ16.3.2ʹʹ в.д.) [Милютин, 2012].

В 2013–2018 гг. на этих стоянках российско-польско-узбекской экспедицией велись раскопки [Krajcarz et al., 2016]. На Каттасае-1 археологический материал, а также многочисленные раковины моллюсков были зафиксированы в переотложенном состоянии в заполнении эрозионных каналов. Было установлено, что эти культуросодержащие отложе-98

ния сформировались в результате делювиальных процессов. Калиброванные радиоуглеродные даты 41 399–38 559 л.н. (Poz-82152) и 41 651–38 511 л.н. (Poz-82153) из слоя 4c, а также U/Th дата 38 305 + + 1 016/–1 009 л.н., полученная в результате совместного датирования нескольких образцов моллюсков из слоев 4b и 4c [Там же], указывают, что данная территория была заселена древним человеком в середине МИС 3. В индустрии Каттасая-1 фиксируется использование нескольких схем кам-необрабоки, близких леваллуазской модели расщепления камня. Они ориентированы на изготовление отщепов (в т.ч. удлиненных).

На стоянке Каттасай-2 были выделены два археологических горизонта. Нижний культурный горизонт, расположенный в основании подслоя 3а, может быть датирован в широком интервале 48–42 тыс. л.н., а верхний горизонт, приуроченный к кровле подслоя 2b, видимо, имеет возраст ок. 48 тыс. лет. Нельзя исключать, что оба горизонта включают одновозрастной археологический материал, хронологически соответствующий середине стадии МИС 3 и неоднократно переотложенный в результате коллювиальных процессов.

Рис. 1. Географическое положение палеолитических стоянок Каттасай-1 и -2.

Таким образом, верхний и нижний культурные горизонты Каттасая-2 и Каттасая-1 имеют сходный возраст. При этом индустрии Каттасая-2 содержат некоторые специфические формы, свойственные как среднему, так и верхнему палеолиту, и одной из сближающих их черт является присутствие продуктов леваллуазской острийной технологии. Присутствие в технологическом репертуаре обитателей стоянок разнообразных схем леваллуазского расщепления указывает на то, что они могут принадлежать особому варианту развития среднего палеолита запада Центральной Азии.

Для уточнения геохронологических позиций материальных остатков и характера генезиса культуросодержащих отложений стоянок Каттасай-1 и -2 была предпринята попытка петромагнитного и па-леомагнитного изучения геологических разрезов.

Отбор образцов осуществлялся в стандартные пластиковые контейнеры с внутренним объемом 5,0; 5,5; 7,0 и 8,0 см3 из вертикальных стенок раскопов. Ориентировка образцов осуществлялась по магнитному меридиану и солнечному азимуту с помощью геологического компаса Brunton 5008 (США). Шаг отбора в общем случае составлял 10 см. Из разреза местонахождения Каттасай-1 было отобрано 28 образцов; из разреза Каттасай-2 – 26 образцов.

Изучение анизотропии магнитной восприимчивости и палеомагнитные исследования выполнены в Палеомагнитном центре ИНГГ СО РАН (Новосибирск). Для измерения величины объемной магнитной восприимчивости и ее анизотропии (AMВ) использовался мультифункциональный каппа-мост MFK1-FА производства AGICO (Чехия). Количественными оценками АМВ являются степень анизотропии Рj; линейная (L) и плоскостная (F) анизотропия. Эллипсоид магнитной анизотропии характеризуется направлением и величиной его главных осей (К1 – максимальная, К2 – средняя, К3 – минимальная) и параметром Т, определяющим его форму [Tarling, Hrouda, 1993]. Распределение главных осей АМВ определяет магнитную текстуру породы.

Палеомагнитные исследования проводились на криогенном магнитометре 2G Enterprise 755R со встроенной установкой для размагничивания переменным магнитным полем, размещенным в комнате магнитного вакуума. Все образцы прошли ступенчатое размагничивание переменным полем с шагом от 6 до 10 мТл вплоть до 94–104 мТл (всего 13–15 шагов). На каждом шаге измерялись величина и направление вектора естественной остаточной намагниченности (NRM). Интерпретация резуль- татов размагничивания выполнялась с помощью стандартных алгоритмов [Zijderveld, 1967; Fisher, 1953], реализованных в пакете прикладных программ [Enkin, 1994].

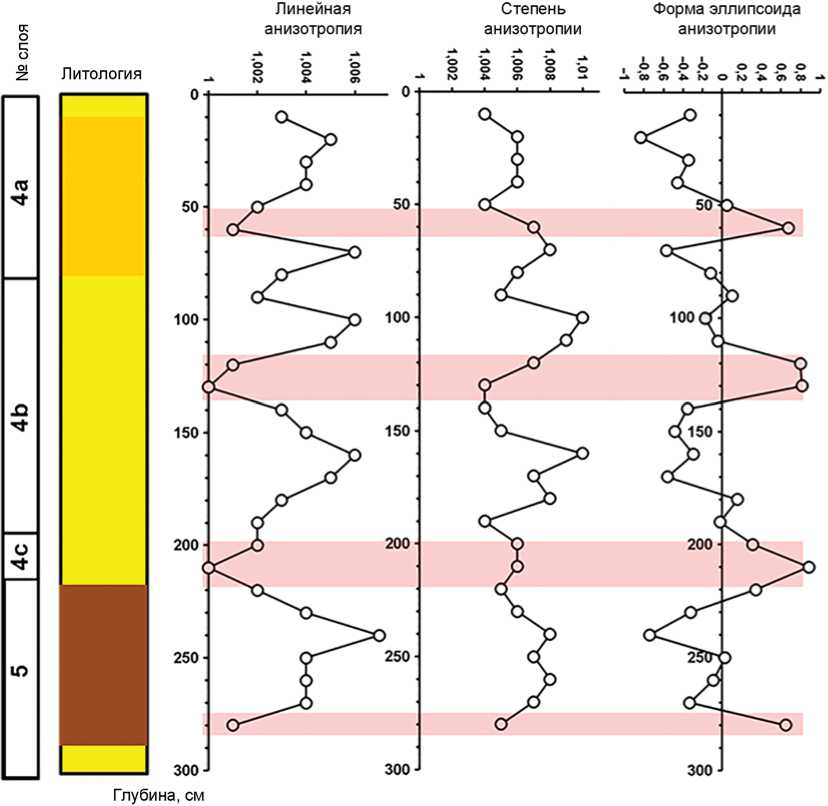

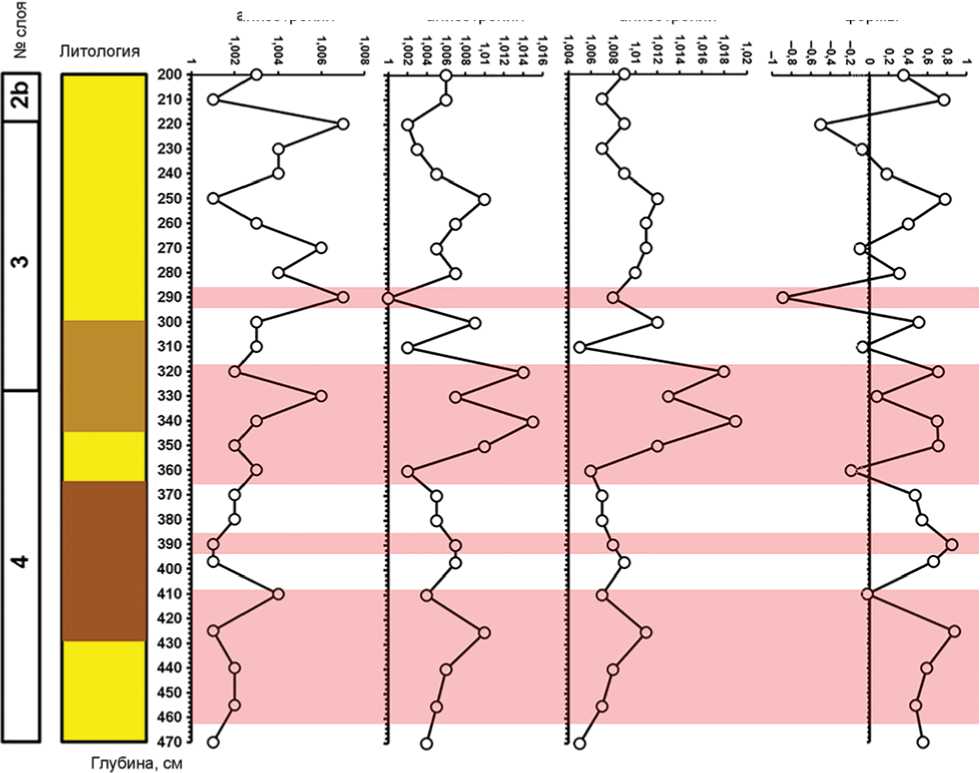

По данным работ последних лет [Krajcarz et al., 2016], стратиграфические разрезы стоянок Катта-сай-1 и -2 сложены главным образом делювиальными и коллювиальными суглинками различных оттенков палевого и коричневого цвета, местами биотурбированных и карбонатизированных. В целом в изученной части разреза Каттасай-1 выделяется два слоя: слой 4 (подразделяемый на горизонты 4a, 4b, 4c) и слой 5 (рис. 2). В разрезе Каттасая-2 выделяются три слоя – 2b, 3 и 4 (рис. 3).

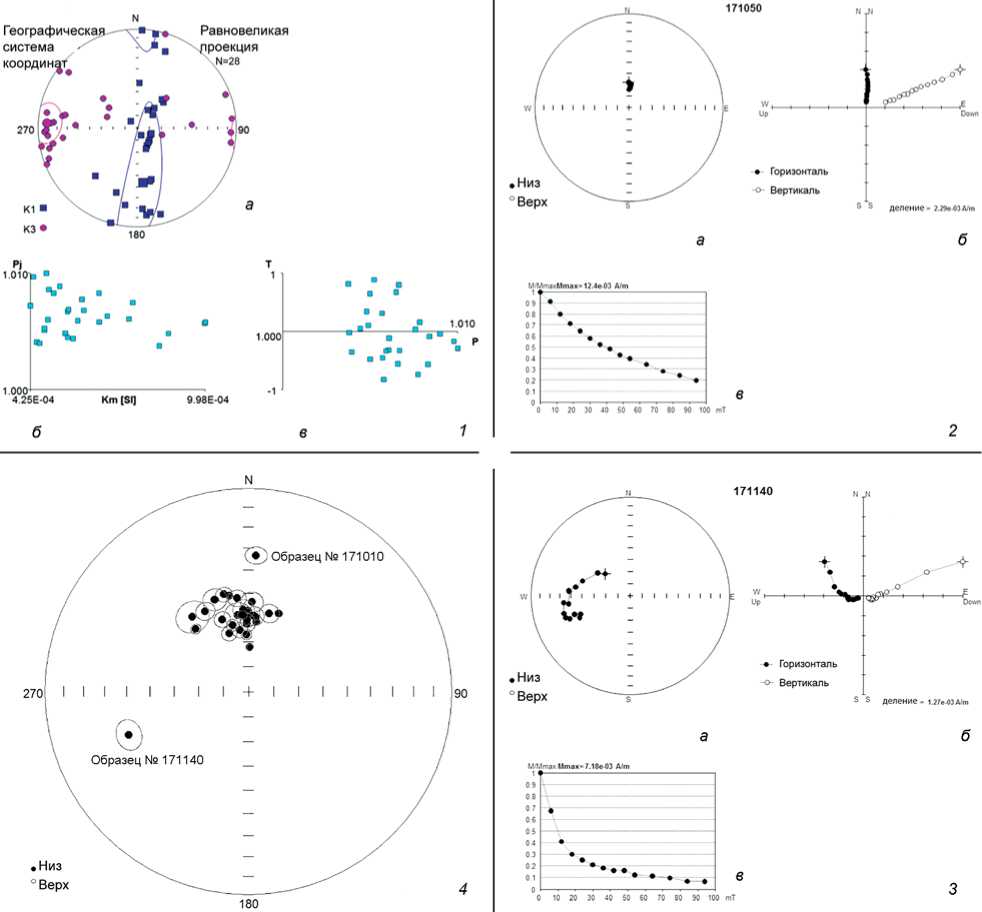

Стоянка Каттасай-1. Измерения показали, что степень анизотропии магнитной восприимчивости (Pj) в осадках объекта невелика – менее 1 % (см. рис. 2). Такие же низкие значения характерны для линейной (L) и плоскостной (F) анизотропии, при этом оба этих параметра изменяются в проти- вофазе. Соответственно, форма эллипсоида анизотропии изменяется от сигарообразной до плоского диска, на что указывают вариации фактора формы (T) от –1 до +1 (рис. 2). Магнитная текстура осадков (пространственное распределение осей эллипсоида АМВ) в разрезе Каттасая-1 не характерна для типичных лессово-почвенных толщ Китая, Европы, Сибири и Аляски. Если во всех этих регионах субаэральные осадки имеют типичную осадочную магнитную структуру с преимущественной ориентировкой минимальных осей АМВ перпендикулярно плоскости пласта (в центре стереограммы) и более или менее равномерным распределением осей в горизонтальной плоскости (по краю стереограммы), то в разрезе Каттасая-1 наблюдается обращенная магнитная текстура (рис. 4, 1). Здесь максимальные оси АМВ растянуты вдоль меридиана, а минимальные оси группируются по краю стереограммы в направлении, перпендикулярном К1 (рис. 4, 1а).

Рис. 2. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза стоянки Каттасай-1 и изменения параметров магнитной анизотропии в зависимости от глубины.

Линейная анизотропия

Плоскостная анизотропия

Фактор формы

Степень анизотропии

Рис. 3. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза и параметры АМВ стоянки Каттасай-2. Красные прямоугольники – интервалы с субмеридиональным трендом распределения осей К1 и З – В ориентировкой осей К3 (магнитная текстура первого типа).

Такая специфическая магнитная текстура характерна только для осадков, образованных в результате схода турбидитных потоков [Tarling, Hrouda, 1993; Dall’Olio, Felletti, Muttoni, 2013] (модель 3 по: [Попов, Журавлев, 2012]). В разрезе Каттасая-1 подобная магнитная текстура, по-видимому, могла образоваться в результате движения мощных водных потоков вдоль склона при интенсивных осадках и/ или таянии снегов. Действительно, направление потока, определяемое по ориентировке среднего направления максимальной оси АМВ [Fabrizio, Dall’Olio, Muttoni, 2016] ориентировкой склона и направлением ископаемых промоин, вскрытых при раскопах стоянки Каттасай-1 [Krajcarz et al., 2016]. Таким образом, отложения Каттасая-1 образовались в результате интенсивного плоскостного смыва, при этом осадочный материал переносился потоком во взвешенном состоянии.

Кроме того, в разрезе наблюдается определенная цикличность – наряду с образцами с линейной анизотропией и вытянутой формой эллипсоида АМВ (Т < 0) присутствуют образцы с низкой анизотропией и формой эллипсоида АМВ в виде плоского диска (T > 0,5) (см. рис. 2; 4, 1). Эти образцы соответствуют четырем различным интервалам в разрезе (рис. 4, 1). По-видимому, в этих интервалах частично сохранилась первичная плоскостная текстура, характеризующая менее активные условия осадконакопления, таким образом, интенсивность плоскостного смыва в разрезе Каттасая-1 периодически изменялась.

Ступенчатое размагничивание переменным магнитным полем показало, что естественная остаточная намагниченность (NRM) образцов преимущественно однокомпонентная, не считая вязкой составляющей, разрушаемой в полях до 25 мТл (рис. 4, 2 ). Медианное разрушающее поле, определяющее стабильность намагниченности, варьирует в пределах 15–45 мТл, что характерно для псевдооднодоменных и мелких многодоменных

Рис. 4. Результаты палеомагнитных измерений разреза Каттасай-1.

1 – магнитная анизотропия отложений в разрезе объекта Каттасай-1: а – стереограмма распределения максимальных (K1, синие квадраты) и минимальных (K3, розовые точки) осей АМВ. Крупными символами показаны средние направления, овалами соответствующего цвета – доверительные интервалы; б – зависимость между степенью анизотропии и величиной магнитной восприимчивости; в – связь между фактором формы и степенью анизотропии; 2, 3 – результаты ступенчатого размагничивания переменным магнитным полем представительных образцов из разреза объекта Каттасай-1: 2 – образец № 171050, прямая намагниченность, а – стереограмма изменения направления NRM в процессе размагничивания; б – ортогональная диаграмма; в – изменения величины NRM; 3 – образец № 171140, аномальная намагниченность, а – в – см. 2 ; 4 – распределение направлений характеристической компоненты намагниченности в разрезе объекта Каттасай-1.

зерен магнетита. Все эти образцы имеют прямую полярность, близкую по направлению к современному геомагнитному полю в точке отбора и малые (менее 5°) доверительные интервалы (рис. 4, 4 ). Образцы с низкой (менее 15 мТл) величиной медианного разрушающего поля демонстрируют более широкие доверительные интервалы (более 5°) и больший разброс направлений намагниченности (рис. 4, 3 ; 5). Тем не менее средние направления намагниченности всех образцов N = 26; D = 352,4°; I = 59,2°; a95 = 3,3° (за исключением образцов

№ 171010 и 171140) статистически не отличаются от направления современного геомагнитного поля (с точностью до амплитуды его вековых вариаций).

Образцы № 171010 и 171140 располагаются на различных стратиграфических уровнях, при этом соседние с ними образцы имеют только прямую полярность. Таким образом, аномальные направления намагниченности этих образцов нельзя рассматривать как отражения экскурсов геомагнитного поля. Скорее всего, это случайные ошибки в записи направления намагниченности, связан- ные с частичным разворотом магнитных частиц в результате плоскостного смыва и/или деформацией осадков.

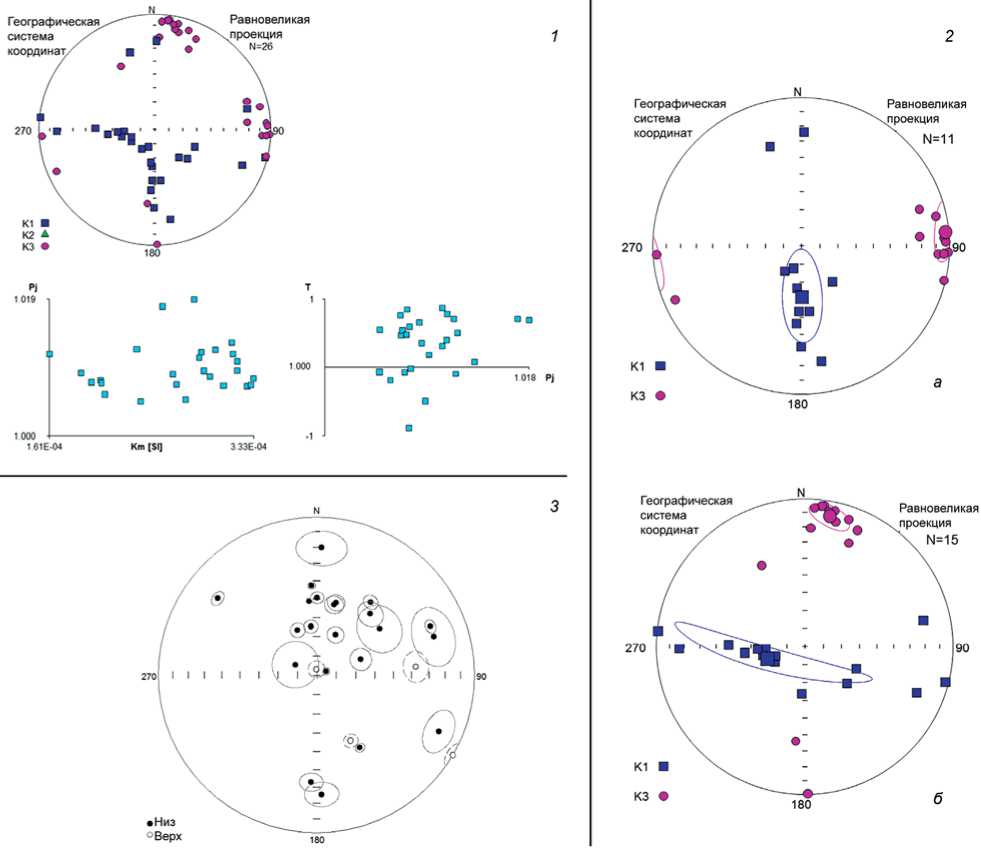

Стоянка Каттасай-2 . Магнитная анизотропия в отложениях местонахождения Каттасай-2 в целом несколько выше, чем в отложениях Каттасая-1 и достигает 2 % (см. рис. 3). При этом наиболее высокие значения демонстрируют Pj и F, и интервалы их максимальных значений в разрезах совпадают. Это свидетельствует о преимущественно плоскостном характере АМВ, что подтверждается значениями фактора формы – у большинства образцов Т ≥ 0 и лишь для двух образцов Т меньше –0,5. Магнитная текстура осадков в разрезе Каттасая-2

гораздо более сложная, чем в разрезе Каттасая-1 (см. рис. 5, 1 ). Минимальные оси АМВ здесь лежат почти в плоскости стереограммы и располагаются вдоль двух взаимно перпендикулярных направлений – Ⅽ – Ю и З – В, тогда как максимальные оси имеют как субширотный, так и субмеридиональный тренд. Такое распределение представляет собой суперпозицию двух различных типов магнитной текстуры. Для первого типа характерна субширотная ориентировка осей К3 и субмеридиональный тренд в распределении осей К1 (рис. 5, 2а ); для второго типа ориентировка осей К3 субмеридиональная, а тренд в распределении осей К1 – субширотный (рис. 5, 2б ). Первый тип характерен,

Рис. 5. Результаты палеомагнитных измерений разреза Каттасай-2.

1 – магнитная анизотропия отложений в разрезе объекта Каттасай-2: а – стереограмма распределения максимальных (K1, синие квадраты) и минимальных (K3, розовые точки) осей АМВ, б – зависимость между степенью анизотропии и величиной восприимчивости, в – связь между фактором формы и степенью анизотропии; 2 – магнитные текстуры отложений в разрезе объекта Каттасай-2: а – стереограмма распределения максимальных (K1, синие квадраты) и минимальных (K3, розовые точки) осей АМВ с субширотной ориентировкой К3 (первый тип), б – стереограмма распределения максимальных и минимальных осей АМВ с субмеридиональной ориентировкой К3 (второй тип); 3 – распределение направлений характеристической компоненты намагниченности в разрезе объекта Каттасай-2. Черные кружки – направления прямой полярности; белые кружки – направления обратной полярности, овалы – доверительные интервалы.

в основном, для нижней части разреза, второй – для его верхней части (см. рис. 3).

Магнитная текстура первого типа аналогична магнитной текстуре отложений Каттасая-1 (модель 3 по: [Попов, Журавлев, 2012]), которая, по-видимому, образовалась в результате движения мощных водных потоков вдоль склона при интенсивных о садках и/или таянии снегов. Таким образом, горизонты, характеризующиеся магнитной текстурой первого типа, образовались в результате интенсивного плоскостного смыва, при этом осадочный материал переносился потоком во взвешенном состоянии. Направление водного потока, определяемое по среднему направлению оси К1 [Fabrizio, Dall’Olio, Muttoni, 2016], здесь, также как и на местонахождении Каттасай-1, ориентировано субмеридионально.

Второй тип магнитной анизотропии (рис. 5, 2б ) характерен для осадков, испытавших горизонтальное (параллельно границам пласта) сжатие с расслоением [Kanamatsu et al., 2014; Pares, 2015], т.е. горизонты с магнитной текстурой второго типа представляют собой деформированные породы. Пластическая деформация происходила вдоль плоскости слоя, при этом направление сжатия было ориентировано вниз по склону в субмеридиональном направлении (перпендикулярно ориентировке осей К3). Деформационные процессы приводят к механической переориентации магнитных зерен и искажению направлений намагниченности

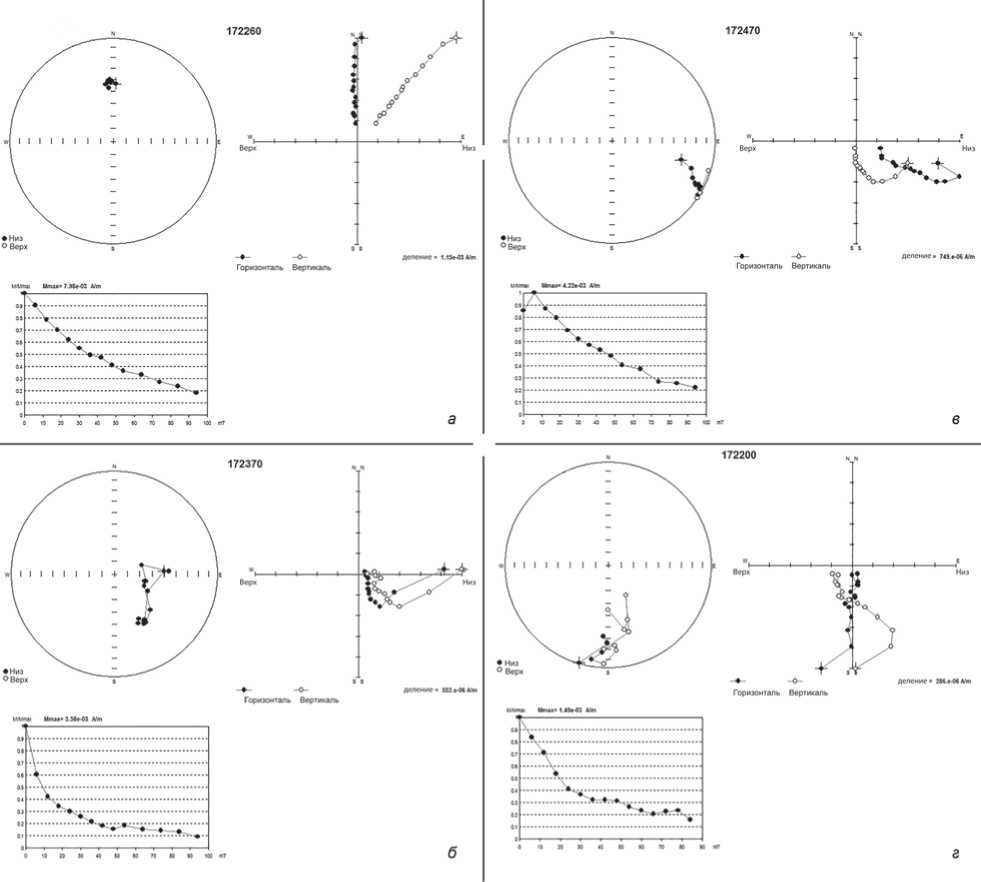

Рис. 6. Результаты ступенчатого размагничивания переменным магнитным полем представительных образцов из разреза объекта Каттасай-2.

а – прямая намагниченность; б – разворот направления ChRM; в – разворот направления и занижение наклонения ChRM; г – обратная намагниченность.

в осадках [Kanamatsu et al., 2014]. В целом нельзя исключить влияние деформационных процессов и при формировании магнитной текстуры первого типа. Об этом свидетельствует более высокая степень пло ско стной анизотропии в осадках Катта-сая-2 по сравнению с осадками объекта Каттасай-1, больший разброс направлений максимальных осей К1 и прямой корреляцией между величиной линейной анизотропии и наклонением характеристической компоненты намагниченности. Таким образом, в отличие от Каттасая-1, при формировании осадков Каттасая-2, наряду с процессами плоскостного смыва, существенную роль играли пластические деформации за счет послойного перемещения осадков вниз по склону.

Ступенчатое размагничивание переменным магнитным полем образцов из осадков Каттасая-2 показало, что естественная остаточная намагниченность (NRM) здесь имеет существенно более сложный состав, чем в осадках Каттасая-1. Прямую полярность имеют только 8 образцов (рис. 5, 3 ; 6, а ), среднее направление которых в целом отвечает направлению современного геомагнитного поля (N = 8; D = 1,9°; I = 56,0°; a95 = 8,2°). Намагниченность этих образцов, как правило, однокомпонентная, не считая вязкой составляющей, разрушаемой в полях до 25 мТл (рис. 6, а ), и малых (менее 5°) доверительных интервалов (см. рис. 5, 3 ). Направление остальных образцов существенно отличается от современного геомагнитного поля. Наблюдаются разворот векторов намагниченности от направления современного геомагнитного поля вплоть до склонения южных румбов (рис. 5, 3 ; 6, б ) и/или занижения наклонения векторов намагниченности (см. рис. 5, 3 ; 6, в ). У трех образцов установлена обратная полярность намагниченности (см. рис. 5, 3 ; 6, г ). При этом видимой закономерности в распределении направлений намагниченности образцов не наблюдается. Следует отметить, что для образцов с аномальными направлениями выхода на характеристическое направление не фиксируется, а намагниченность, разрушаемая в процессе размагничивания, состоит из нескольких компонент с близким направлением (рис. 6, б–г ). Это может свидетельствовать о том, что ферромагнитные зерна разного размера неодинаково реагируют на процесс пластической деформации и разворачиваются относительно исходного положения на разные углы. Таким образом, распределение направлений намагниченности (см. рис. 5, 3 ) не связано с направлением древнего геомагнитного поля, а является, главным образом, следствием пластических деформаций, т.е. изученные осадки разреза Катта-сай-2 непригодны для исследования экскурсов геомагнитного поля.

Осадки изученных палеолитических стоянок Каттасай-1 и -2 формировались на достаточно крутых склонах, что обуславливало специфические условия осадконакопления и приобретения породами остаточной намагниченности. Основное влияние на формирование осадков оказывали интенсивные водные потоки, текущие по склону, и пластическая деформация осадков под действием сжатия вдоль поверхности под действием гравитации. В результате этих процессов формировалась своеобразная магнитная текстура осадков и изменялось направление характеристической компоненты намагниченности. Существенные отличия направления намагниченности от направления прямой полярности (аномальные направления) в изученных объектах обусловлены не изменениями геомагнитного поля, а условиями формирования осадков – влиянием водных потоков вдоль склона и/или пластическими деформациям – и не могут рассматриваться как экскурсы геомагнитного поля.

Таким образом, для доказательства существования записей экскурсов геомагнитного поля в осадках склонового ряда необходимы предварительные исследования анизотропии магнитной восприимчивости для выяснения природы аномальных направлений намагниченности.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0002 «Древнейшие культурные процессы на территории Центральной Азии».

Список литературы Петромагнитные и палеомагнитные исследования отложений палеолитических стоянок Каттасай-1, -2

- Милютин К.И. Новые объекты палеолита в бассейне р. Ахангаран (Республика Узбекистан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. XVIII. - С. 143-146.

- Попов В.В., Журавлев А.В. Использование анизотропии различных магнитных параметров для определения направления сноса материала при изучении турбидитных потоков // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2012. - Т. 7, № 1. - URL: http://www.ngtp. ru/rub/2/11_2012.pdf (дата обращения: 18.08.2020).

- Dall'Olio E., Felletti F., Muttoni G. Constraints on mechanisms of deep-water mudstone deposition in the Marnoso Arenacea Formation (Miocene, Italy) through magnetic fabric analysis // J. of Sedimentary Research. -2013. - Vol. 83. - P. 170-182.

- Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of paleomagnetic data. - Sidney: Pacific Geoscience Centre, Geological Survey of Canada, 1994. - 16 p.

- Fabrizio F., Dall'Olio E., Muttoni G. Determining flow directions in turbidites: An integrated sedimentological and magnetic fabric study of the Miocene Marnoso Arenacea Formation (northern Apennines, Italy) // Sedimentary Geology. - 2016. - Vol. 335. - P. 197-215.

- Fisher R.A. Dispersion on a sphere // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. - 1953. - Vol. 217. -P. 295-305.

- Kanamatsu T., Kawamura K., Strasser M., Novak B., Kitamura Y. Flow dynamics of Nankai Trough submarine landslide inferred from internal deformation using magnetic fabric // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. - 2014. -Vol. 15, iss. 10. - P. 4079-4092.

- Krajcarz M.T., Kot M., Pavlenok K., Fedorowicz S., Krajcarz M., Lazarev S.Yu., Mroczek P., Radzhabov A., Shnaider S., Szymanek M., Szymczak K. Middle Paleolithic sites of Katta Sai in western Tian Shan piedmont, Central Asiatic loess zone: Geoarchaeological investigation of the site formation and the integrity of the lithic assemblages // Quaternary Intern. - 2016. - Vol. 399. - P. 136-150.

- Pares J.M. Sixty years of anisotropy of magnetic susceptibility in deformed sedimentary rocks // Frontierin Eart Science. Geomagnetism and paleomagnetism. - 2015. -Vol. 3, N 4. - P. 1-13.

- Tarling D.H., Hrouda F. The magnetic anisotropy of rocks. - London: Chapman & Hall Publ., 1993. - 217 p.

- Zijderveld J.D.A. A.C. demagnetization of rocks: analysis of results // Methods in paleomagnetism. -Amsterdam: Elsevier, 1967. - P. 254-286.