Петровские памятники бронзового века: проблемы таксономии и хронологии

Автор: Краузе Р., Епимахов А.В., Куприянова Е.В., Новиков И.К., Столярчик Э.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуется серия радиоуглеродных дат, полученных для петровских могильников бронзового века Зауралья. Результаты датирования костей животных и человека показали очень высокую степень согласованности в пределах XIX-XVIII вв. до н.э. (калиброванные значения). В этот же интервал четко укладываются полученные ранее AMS-даты петровских памятников. Таким образом, 17 из 36 анализов петровской серии имеют очень близкие результаты. В остальных случаях, когда материалом для датирования были древесина и уголь, разброс значений огромный даже в пределах одного погребения. До проведения дополнительной проверки достоверности этих результатов следует принять более узкий интервал, сформированный AMS-датами. Его сравнение с интервалами, полученными для других культур Зауралья, показало их сходство вплоть до полного совпадения некоторых. При этом стратиграфические и типологические данные свидетельствуют, скорее всего, о последовательном функционировании синташтинской, петровской и алакульской традиций. В том же ключе могут быть истолкованы черты преемственности материальной культуры и практика использования курганов предшествующей культуры в более поздний период для совершения захоронений без разрушения ранних объектов. Единственным объяснением мы считаем динамичный сценарий культурогенетических процессов, основные события которого от появления в результате миграции синташтинского населения на Южном Урале до утверждения алакульской модели уложились в два столетия. Разрешающая способность радиоуглеродного метода просто не позволяет уловить столь скоротечные процессы. Принятие такой версии означает, что петровские памятники должны быть интерпретированы в качестве ранней фазы алакульской общности, а не как самостоятельная археологическая культура.

Эпоха бронзы, петровские памятники, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145145922

IDR: 145145922 | УДК: 902.6 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.1.054-063

Текст научной статьи Петровские памятники бронзового века: проблемы таксономии и хронологии

С момента выделения петровских памятников как самостоятельной культурной группы прошло более 40 лет [Зданович, 1973], однако они продолжают оставаться предметом дискуссий по ряду ключевых аспектов археологии бронзового века степной Евразии в части, связанной с андроновской культурно-исторической общностью. В настоящей работе мы намерены рассмотреть только данные абсолютной хронологии зауральской петровской группы в качестве аргументов в пользу выбора одного из альтернативных вариантов культурной атрибуции и таксономиче ского статуса. К сожалению, это не может быть осуществлено для территории Северного и Центрального* Казахстана в силу недостатка радиоуглеродных дат. Разногласия авторов, с нашей точки зрения, обусловлены довольно скромным количеством исходных археологических данных в целом. Хотя в последние годы сделаны значительные шаги в этом направлении [Виноградов, 2003; Древнее Устье, 2013; Multidisciplinary investigations, 2013; Куприянова, Зданович, 2015; Виноградов и др., 2017; и др.], не все памятники должным образом проанализированы и опубликованы. Данное утверждение касается и казахстанских материалов, без учета которых заключения неизбежно будут носить предварительный характер.

Суть расхождений исследователей можно свести к нескольким ключевым моментам. Во-первых, одни авторы рассматривают петровские древности в ранге самостоятельной археологической культуры (и даже выделяют этапы развития [Зданович, 1988, с. 132–139; Матвеев, 1998, с. 325–329]), другие полагают, что данный культурный тип был лишь первой, наиболее ранней стадией алакульских традиций [Виноградов, 2011, с. 143–146; 2017; и др.]. Во-вторых, по-разному решается вопрос о соотношении с синташтинскими древностями – от полной (или частичной) синхронизации до строго последовательной смены по линии «синташта – петровка» [Кукушкин и др., 2016]. В-третьих, из предыдущего вопроса вытекает проблема петровского культурогенеза [Ткачев В.В., 1998; Григорьев, 2016; и др.]. Наконец, сохраняются разночтения в определении ключевых культурных черт петровского круга памятников. Стороны еще не исчерпали аргументы в пользу собственных версий (например, работа с коллекциями поселений), но положение близко к патовому. Новые аналитические данные могут дать импульс дискуссии и сократить число вариантов. С нашей точки зрения, внесение определенности в вопрос об абсолютной хронологии петровских памятников с опорой на радиоуглеродное датирование является важным шагом в этом направлении.

Материалы и методы

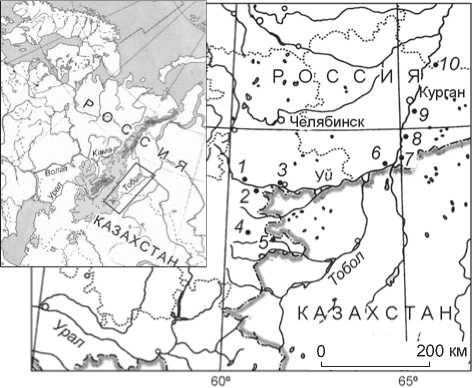

Ареал петровских памятников огромен, но рассматриваемая нами зауральская часть (рис. 1) явно играла важную роль в становлении и функционировании петровских традиций. Именно для этой территории получены надежные стратиграфические свидетель-

Рис. 1. Расположение петровских памятников с радиоуглеродными датами в Зауралье.

1 – Степное VII; 2 – Кривое Озеро; 3 – Троицк-7; 4 – Устье I; 5 – Кулевчи VI; 6 – Озерное-1; 7 – Верхняя Алабуга; 8 – Раскатиха; 9 – Царев курган; 10 – Чистолебяжский.

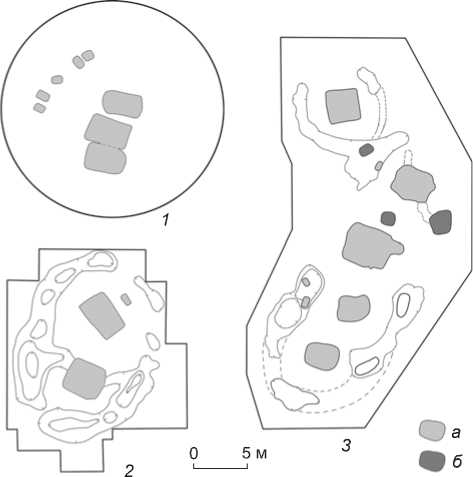

Рис. 2. Варианты оформления подкурганного пространства на петровских могильниках.

1 – Кривое Озеро (кург. 1); 2 – Степное VII (комплекс 8); 3 – Троицк-7 (кург. 7 (южная часть) и 8 (северная часть)).

а – могильные ямы; б – комплексы жертвоприношений.

ства, определяющие по следовательно сть «синташ-та» – «петровка» – «алакуль» (укрепленные поселения Устье I, Каменный Амбар, могильники Кривое Озеро, Степное VII, Троицк-7, поселение Кулевчи III). Следует, однако, оговориться, что петровские памятники в Зауралье по-прежнему количественно заметно уступают синташтинским и особенно алакульским.

Для анализа были избраны погребальные памятники бассейна р. Тобол, расположенные в южной части лесостепной и на границе степной зоны. Именно здесь в последние десятилетия были открыты и изучены наиболее масштабные некрополи, четыре из которых включены в нашу выборку (Кривое Озеро, Озерный-1, Степное VII, Троицк-7). Предпочтение данному типу памятников отдано ввиду возможности четкой культурной атрибуции образцов в сравнении с поселениями.

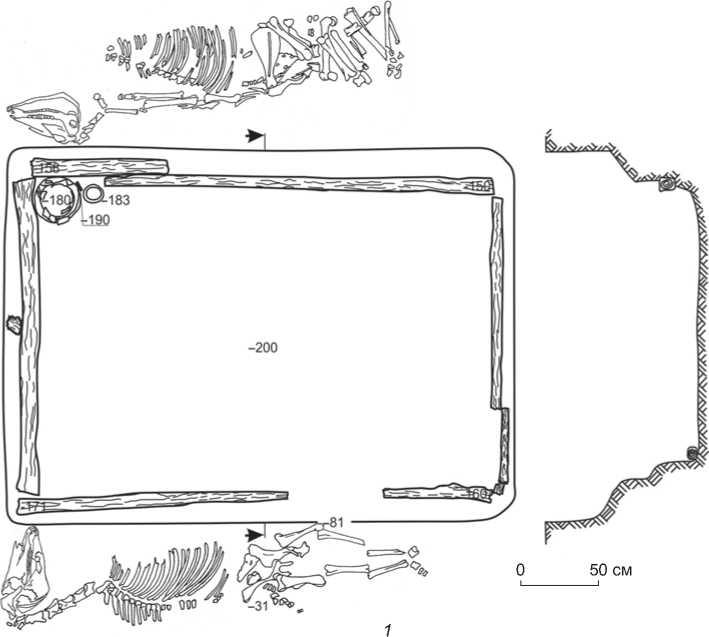

Во всех случаях речь идет о курганном обряде захоронения, правда, на могильниках Степное VII и Троицк-7 рельеф оказался сильно нивелирован антропогенным воздействием. Курганы в рамках некрополей, как правило, включают большое число могил, в некоторых случаях достоверно содержат коллективные захоронения лиц разного возраста и пола. Центр маркирован большими могилами, на периферии исследованы детские захоронения (обычно индивидуальные). Различия в погребальной архитектуре связаны только с наличием/отсутстви-ем ровиков, оконтуривающих курганные площадки, а также количеством погребений под одной насыпью (рис. 2). Особенно близки по способу организации подкурганного пространства могильники Степное VII и Троицк-7, где стратиграфически поздние алакуль-ские объекты (погребения и отрезки рвов) сооружались с учетом существующих петровских. Широко представлена практика жертвоприношения домашних животных. Часть жертвенных комплексов связана с могильными ямами (рис. 3, 1 ), другие, напротив, формируют самостоятельные объекты на подкурганной площадке.

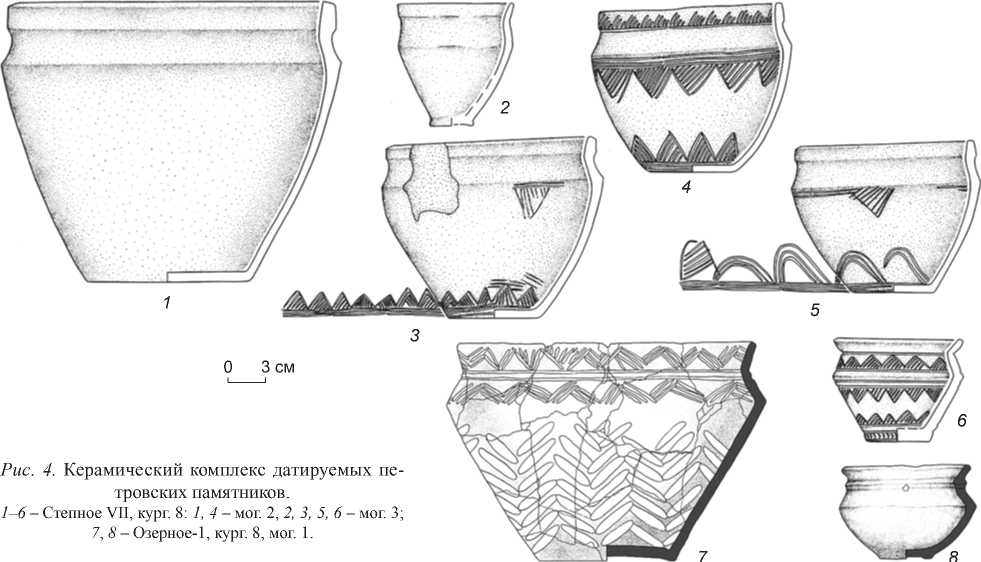

Культурная принадлежно сть конкретных погребальных комплексов определялась характерным обликом керамики (рис. 4), основы типологии которой сформулированы Н.Б. Виноградовым [2011, с. 104–107] и С.Е. Пантелеевой [2017]*. В отдельных случаях базой для атрибуции служили черты керамического комплекса кургана в целом**.

При отборе образцов предпочтение отдавалось костям домашних животных (11 экз. без учета алакуль-ских комплексов), поскольку этот материал наименее

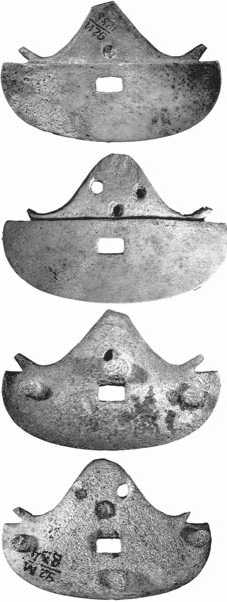

Рис. 3. Петровский колесничный комплекс.

1 – план мог. 1 кург. 8 могильника Озерное-1; 2 – псалии из мог. 1 кург. 1 могильника Кривое Озеро (по: [Виноградов и др.,

2017, с. 25, 29]).

0 3 cм

Рис. 4. Керамический комплекс датируемых петровских памятников.

1–6 – Степное VII, кург. 8: 1, 4 – мог. 2, 2, 3, 5, 6 – мог. 3;

7 , 8 – Озерное-1, кург. 8, мог. 1.

0 3 cм

подвержен искажениям*, и человека (3 экз.). В целях повышения достоверности выводов датировано сравнительно небольшое количество памятников (четыре) и курганов (девять без учета алакульских), для перекрестной проверки дважды использованы парные образцы из одних и тех же комплексов. Всего было охвачено 12 петровских закрытых комплексов (могильных и жертвенных ям).

Результаты датирования и обсуждение

Представленные образцы были проанализированы в соответствии со стандартными требованиями в рамках ускорительных технологий** с определением количества коллагена, соотношения азота и углерода. Близкое к критическому порогу количество коллагена*** оказалось в одном образце (MAMS-32165), который демонстрирует серьезное отклонение от основной серии. Еще один образец (MAMS-32159) явно дефектный, т.к. по нему получена дата XVII–XVIII вв. н.э. Единственным объяснением в последнем случае могут быть проблемы хранения, поскольку второй образец из данного комплекса строго соответствует ожиданиям и полученный результат практически совпадает с прочими. Те же два образца имеют максимально низкие показатели δ13С. Эти данные исключены из дальнейших расчетов при общем суммировании результатов (см. таблицу ). Таким образом, в нашем распоряжении осталось 12 результатов и единственная пара значений, полученных по образцам из одного и того же комплекса (Степное VII, кург. 8, жертвенная яма 2) – костям животного (лошадь) и человека. Эти значения оказались практически идентичны, поэтому в данном случае мы можем исключить влияние резервуарного эффекта. Была проведена статистическая проверка их согласованности****, которая подтвердила высокую степень достоверности полученного результата.

Для комплекса 4 могильника Степное VII нами получены две даты: для петровского погр. 17 и алакульской ямы 33 – соответственно 3 472 ± 24

(MAMS-32156) и 3 402 ± 24 (MAMS-32157) л.н. Их расположение на хронологической шкале соответствует ожиданиям – первое оказалось более ранним. Однако, по мнению исследователей памятника, второй объект функционировал на протяжении петровской и алакульской фаз данного комплекса [Куприянова, Зданович, 2015, с. 30].

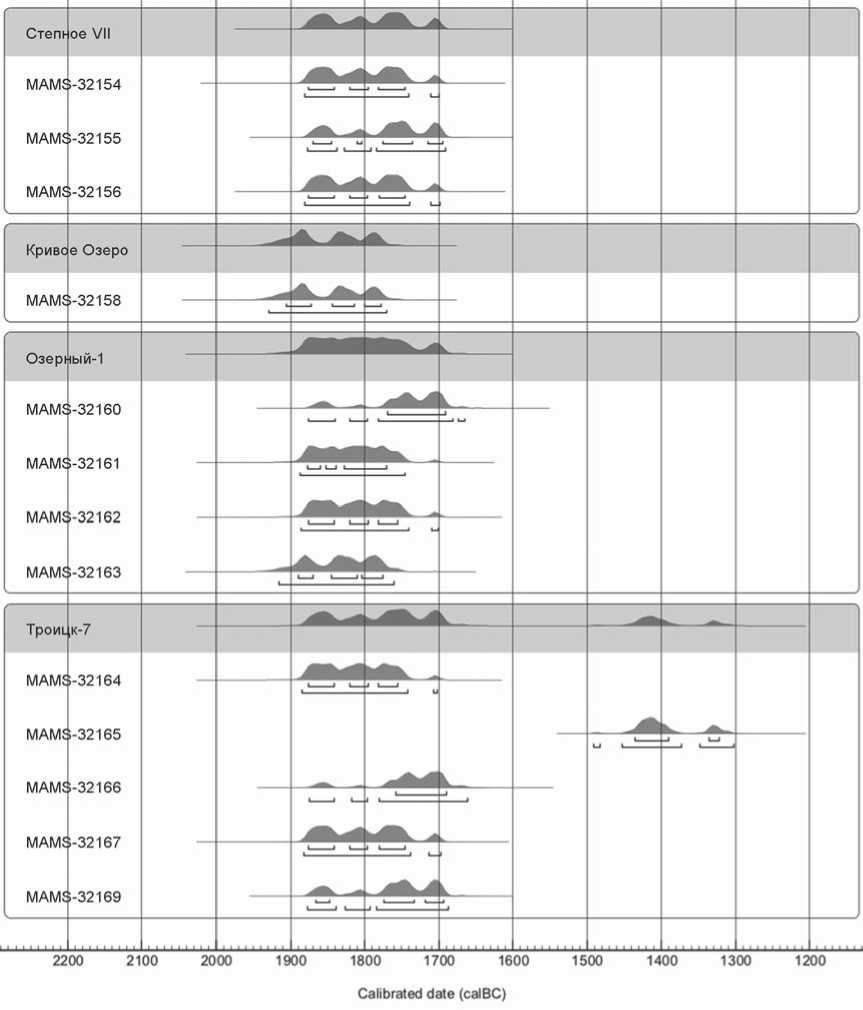

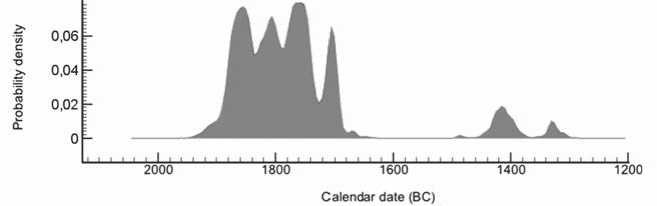

Форматом обобщения дат стало суммирование вероятностей по памятникам (рис. 5) и для серии в целом (рис. 6). То и другое дало очень близкие результаты в пределах XIX–XVIII вв. до н.э. Во всяком случае, обсуждать хронологическую позицию каждого памятника в систематике петровских древ-но стей не имеет смысла. Вероятностные интервалы в рамках обозначенных процедур сузить невозможно. Остается сопоставить наши результаты с ранее полученными [Hanks, Epimakhov, Renfrew, 2007; Мо-лодин, Епимахов, Марченко, 2014], тем более в свете высказанных критических замечаний по поводу сделанных ранее выводов [Григорьев, 2016]. С учетом публикуемой серии в нашем распоряжении 36 дат (почти половина AMS) с очень большим разбросом значений (см. сводку: [Епимахов, 2016]). Наибольшие сомнения вызывают результаты датирования могильников Чистолебяжский и Верхняя Алабуга не только по причине сильного удревнения в ряде случаев, но и в связи с внутренней несогласованностью данных*. Справедливости ради надо признать, что очень древние даты есть и за пределами этих некрополей. Все без исключения такого рода результаты получены вне ускорительных технологий при датировании дерева и угля. Обобщение этих значений без их критического анализа способно лишь исказить понимание реальной ситуации.

Прямо противоположным образом выглядят AMS-даты, полученные в лабораториях Оксфорда и Манхейма по костям человека и животных, – за вычетом упомянутых заведомо ошибочных остальные не просто близки, а в некоторых случаях идентичны. Формируемый интервал фактически не выходит за рамки XIX–XVIII вв. до н.э., что полностью соответствует ранее сформулированному на гораздо меньшей серии предположению о хронологии петровских древностей**.

Для ответа на поставленные в начале статьи вопросы следует рассмотреть полученный интервал в системе прочих датировок памятников бронзового века

*Есть также примеры, когда квадратическое отклонение составляет 120 и 270 (!) лет. Понятно, что интервал после калибровки невозможно содержательно интерпретировать.

**Близкие результаты получены для петровского комплекса Новоильиновский в Верхнем Притоболье (раскопки Э.Р. Усмановой) в окрестностях г. Лисаковска (Костанайская обл. Республики Казахстан).

Результаты радиоуглеродного датирования петровских и алакульских памятников Зауралья

Примечание. Курсивом выделены результаты, не использованные в процедуре суммирования вероятностей.

Рис. 5. Радиоуглеродная хронология петровских могильников: результаты суммирования вероятностей по памятникам.

Рис. 6. Радиоуглеродная хронология петровских памятников: результаты суммирования вероятностей публикуемой серии дат.

в регионе. Не углубляясь в детали, отметим, что очень близкие значения демонстрируют синташтинские древности [Epimakhov, Krause, 2013], а также уральская часть сейминско-турбинских [Черных, Корочкова, Орловская, 2017]. Следует ли из этого вывод об их синхронизации? Что касается синташтинских и петровских древностей, то вряд ли, т.к. есть стратиграфические данные, свидетельствующие о приоритете первых относительно петровских (см. выше). К тому же трудно представить одновременное существование двух разнокультурных групп на одной территории*. Другое дело, что две традиции, видимо, хронологически очень близки, отсюда и значительное наложение интервалов.

Синхронизация же с сейминско-турбинскими древностями выглядит более основательной (с учетом различий в ареалах распространения) и имеет дополнительную аргументацию в виде наличия типично сейминско-турбинских артефактов в петровских комплексах (одним из последних стал кург. 8 могильника Степное VII [Куприянова, 2017, с. 34]). Этот вывод не может быть распространен на другие регионы, где выявлены сейминско-турбинские бронзы, т.к. аргументы в пользу более ранней позиции восточного фланга постепенно накапливаются [Marchenko et al., 2017].

В решении второго дискуссионного вопроса – о соотношении петровских и алакульских традиций – разные авторы апеллируют к различным типам информации. С одной стороны, предшествование петровских памятников «классическим» алакульским** опирается на стратиграфические и типологические свидетельства, с другой – алакульская серия дат почти наполовину состоит из очень ранних [Епимахов, 2016], что позволяет С.А. Григорьеву [2016] отстаивать версию о частичной синхронности синташтинских (в степи) и алакульских (в лесостепи) древностей. В качестве подтверждения указывается также на сходство отдельных черт алакульского керамического комплекса и керамики с памятников среднего бронзового века Поволжья. Отметим, что на данный момент имеющаяся «радиоуглеродная аргументация» очевидно слаба: около трети алакульских дат намного более ранние, чем синташтинские. Они не укладываются даже в рамки гипотезы об очень ранней истории алакуль-ской общности, истоки которой в любом случае связаны с синташтинскими традициями.

Спор пока очень далек от завершения, что частично подтвердили и наши материалы. Для алакульских комплексов могильников Троицк-7 и Степное VII нами получены две даты, практически идентичные петровской серии, – 3 474 ± 24 (MAMS-32168) и 3 402 ± ± 24 (MAMS-32157) л.н. Ранее неоднократно отмечалось, что носители алакульских традиций устраивали свои захоронения с учетом уже существующих петровских погребальных сооружений. Наиболее яркими иллюстрациями этого служат пристройка дополнительного участка рва для новых могил, а также совершение жертвоприношений и погребений в границах петровских курганов. Таким образом, трудно говорить о разрыве традиции, напротив, мы видим пример о своения чужого ритуального пространства без разрушения предшествующих сооружений. На сегодняшний день есть достоверные сведения о «дополнении» синташтинских погребальных комплексов петровскими объектами, а петровских – алакульскими, что с большой вероятностью указывает на секвенцию этих культур. Исследователи практически единодушны в вопросе об эволюции алакульского керамического комплекса по линии «изживания» петровских черт.

Может показаться, что приведенная сумма фактов логически несовместима в рамках единой схемы. Единственным выходом из данной проблемной ситуации мы видим признание очень большой скорости и интенсивности культурогенетических процессов. Разрешающая способность радиоуглеродной хронологии не позволяет (хочется думать, что пока) уловить столь скоротечные изменения. Иначе говоря, основные события в интересующем нас регионе имели место в промежутке, очерченном вероятностным интервалом XIX–XVIII вв. до н.э., который не столь уж и мал (минимум два века!). Такая версия укладывается в отстаиваемую Н.Б. Виноградовым интерпретацию петровских древностей в качестве ранней фазы алакульской культуры. Ко свенно это подтверждает и упомянутое сравнительно небольшое число петровских памятников*.

Заключение

Новые данные по хронологии петровских памятников Зауралья не только существенно повышают достоверность ранее сделанных выводов о хронологических рамках и последовательности культур региона, но также требуют критического переосмысления и детализации схемы культурогенеза. Блок AMS-дат, ко-

*К сожалению, нет возможности оценить этот параметр для территории Северного и Центрального Казахстана из-за отсутствия современной сводки материалов по данному региону.

торый нам представляется максимально надежным, указывает на то, что петровские памятники функционировали в пределах XIX–XVIII вв. до н.э. Единственным разумным решением относительно о стальных анализов, демонстрирующих огромный разброс значений и внутренние противоречия, мы считаем отказ от них до проведения проверки повторным датированием этих комплексов. Обозначенные нами рубежи являются не более чем статистически достоверным временным интервалом, в пределах которого имели место интересующие нас события. Он не фиксирует (в силу специфики метода и не может фиксировать!) реальную продолжительность существования петровской традиции. Это обстоятельство, наряду со стратиграфическими и типологическими наблюдениями, определяющими последовательность в секвенции «синташта» – «петровка» – «алакуль», должно приниматься в расчет при выработке решения. Кроме того, носители петровских традиций нередко продолжали эксплуатировать площадки (а иногда и сооружения) синташтинских поселений и могильников, а алакуль-ское население использовало петровские курганы путем достройки архитектурных элементов и совершения захоронений на их периферии*.

Единственным вариантом непротиворечивого согласования данных фактов мы считаем признание столь высокого темпа культурной эволюции, что он не улавливается методами радиоуглеродного датирования. В этом случае часть ранних алакульских дат, калиброванные интервалы которых оказались близки и даже идентичны синташтинским и петровским, не является ошибкой определения возраста, а иллюстрирует реальную историческую ситуацию динамичного формирования традиции. Петровские же древности представляют достаточно краткий начальный эпизод в длительной истории алакульской общности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (государственное задание 33.5494.2017/БЧ). Авторы приносят благодарность Э.Р. Усмановой (Карагандинский государственный университет) и И.В. Чечушкову (Питтсбургский университет) за возможность ознакомиться с неопубликованными датами петровского могильника Новоильиновский; П.А. Косинцеву (Институт экологии растений и животных УрО РАН) и Л.Л. Гайдученко (Челябинский государственный университет) за помощь в отборе образцов.

Список литературы Петровские памятники бронзового века: проблемы таксономии и хронологии

- Виноградов Н.Б. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. -Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2003. -362 с.

- Виноградов Н.Б. Степи Южного Урала и Казахстана в первые века II тыс. до н. э. (памятники синташтинского и петровского типа). -Челябинск: Абрис, 2011. -175 с.

- Виноградов Н.Б. Проблемы синхронизации, культурной близости памятников синташтинского и петровского типов и возможности их решения//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2017. -№ 2 (37). -С. 38-47.

- Виноградов Н.Б., Дегтярева А.Д., Кузьминых С.В., Медведева П.С. Образы эпохи: Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. -Челябинск: Абрис, 2017. -400 с.

- Григорьев С. А. Проблема хронологии и происхождения алакульской культуры в свете новых раскопок в Южном Зауралье//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2016. -№ 3 (34). -С. 44-53.