Пищевые технологии: диалектическая модель развития

Автор: Панфилов В.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 3 (53), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен научный подход к созданию машинных пищевых технологий будущего с упреждением 30-50 и более лет. Все сегодняшние научно-исследовательские работы должны выполняться, исходя из разработки технико-технологических требований к организации безлюдных технологических потоков будущего. Эти требования - результат стартовой фундаментальной научной работы (первого шага алгоритма) – должны лежать в основе формирования образа пищевого предприятия середины или конца ХХI и начала ХХII вв.

Пищевые технологии, диалектическая модель, технологические системы

Короткий адрес: https://sciup.org/14039899

IDR: 14039899 | УДК: 664.61

Текст научной статьи Пищевые технологии: диалектическая модель развития

Диалектическая модель развития: диагностика технологической системы. При анализе этой модели возникает вопрос, с какими системами, с каким уровнем их организации мы имеем дело сейчас и каковы направления развития этих систем. Дело в том, что диагностику технологий только в последние годы начинают выполнять перед тем, как начать работы по их усовершенствованию, реконструкции, модернизации, то есть развитию. Это касается и отчётов о выполненных НИР, и диссертационных работ [3, 4].

Повышение уровня организации технологии можно рассматривать и как «лечение» технологической системы. Почему же медики выполняют две диагностики: до начала лечения пациента и после, чтобы увидеть сдвиг в уровне организации биологической системы? Наши научные изыскания, направленные на повышение уровня организации технологических систем, также должны быть обусловлены двумя диагностиками. Причём первая необходима для объективного выявления системоразрушающих факторов и направлений их устранения, а вторая – для количественной оц енки выполненной научной и инженерной работы и формулирования следующих шагов развития технологии [1].

Такая диагностика раскрывает оптимальный путь развития конкретной технологии, поскольку как система процессов каждая технология имеет свою диалектику эволюционных и революционных этапов преобразования. Как было показано выше, процессы самоорганизации не только удерживают систему на огибающей (саморегулирование), но и перемещают её (саморазвитие) на другие огибающие ближе к ординате, повышая уровень целостности. Диалектическая модель отображает зависимость характера «скачков» от уровня организации системы. Она показывает целенаправленность процесса развития, его нелинейность, стремление системы к устойчивости и надёжности функционирования. Сходящаяся спираль адекватна диалектике процесса развития по мере упорядоченного усложнения технологии: здесь мы видим начальный скачок от состояния максимальной информационной энтропии или минимальной стабильности при полностью «ручной технологии» и последующие скачки, уменьшающие эту энтропию по мере механизации и автоматизации отдельных процессов и технологии в целом. Эта динамикароста организации технологической системы показывает исключительную роль в развитии машинных технологий такого важнейшего системообразующего фак- тора, как стабильность выходов процессов в машинах, аппаратах и биореакторах. В этом случае следует говорить не только о стабилизации процессов путём задействования обратных связей, но и о снижении чувствительности самих механизмов явлений в механических, гидромеханических, тепломассообменных и биотехнологических процессах. Именно последнее обусловливает разработку эффективных и простых средств автоматизации. Поэтому вертикальную ось модели следует рассматривать как ось прогресса, когда усложнение технологии ведёт к росту стабильности её процессов.

Диалектическая модель развития: динамика процесса. Огибающая спирали развития, близкая к экспоненте, свидетельствует о том, что вследствие высокой информатизации процессов дальнейшее развитие технологии приводит к оптимизации её управления. При этом ослабляется характер скачкообразных переходов и усиливается эволюционный характер развития системы. Последнее проявляется в том, что огибающая стремится к вертикальной оси модели. С информационной точки зрения преобразование характера скачков из революционных в эволюционные можно объяснить достижением такого уровня организации технологии, при котором доля устраняемых возмущений существенно уменьшается.

Следовательно, можно всегда иметь технологическую систему постоянно эволюцио-низирующую за счёт подсоединения новых подсистем, например, при создании аграрнопищевой технологии. То есть по мере возрастания уровня организации (уровня целостности) развивающейся системы процесс развития становится всё более эффективным, экономичным и эволюционным. Надо сказать, что развитие не связывается только с революционными скачками и неизменным их чередованием. Очень часто объекты технологии и техники, пройдя скачкообразный переходный процесс самоорганизации, десятки лет функционируют с небольшими эволюционными изменениями. Такой аспект развития объекта (момент «сохранения» положительного) полностью соответствует диалектическим представлениям о процессе развития.

Сходящаяся спираль, синтезируя наиболее существенные закономерности процесса развития, отображает единство скачкообразного и экспоненциального: скачкообразность представлена технической стороной развития (модернизация рабочих органов машин, поверхностей аппаратов, объёмов биореакторов), а экспоненциальный характер - технологической стороной (упорядоченное усложнение структуры). Витки спирали отображают динамику процесса развития, а её огибающая - макродинамику.

Анализируя модель, можно сказать об её универсальности, так как на ней можно отобразить и явления дезорганизации. Если радиус - вектор спирали - уменьшается, то модель отражает процесс роста организации, а если радиус - вектор спирали - увеличивается, то модель отражает процесс дезорганизации.

В философском плане следует подчеркнуть, что модель процесса развития даёт синтезированное проявление всех основных законов диалектики:

-

- единства и борьбы противоположностей (энтропии и негэнтропии компонентов системы);

-

- перехода количества в новое качество (скачкообразный переход с уменьшением энтропии и ростом стабильности технологических процессов на новый уровень целостности системы);

-

- закон отрицание отрицания (смена технического обеспечения технологий как результат работ по механизации, автоматизации и компьютеризации ведущих процессов).

Диалектическая модель развития: упрощение и упорядоченное усложнение технологической системы. Каждая технология по мере функционирования со временем стареет, то есть увеличивает свою информационную энтропию по мере возрастания потребительских свойств продукции, приближаясь к опасному состоянию - моральному устареванию. Средством, отодвигающим это состояние, является постоянное извлечение из окружающей среды отрицательной энтропии, т.е. информации, и соответствующая корректировка системы процессов.

Изучение процесса развития в информационном аспекте как процесса самоорганизации от максимальной энтропии до определённой степени упорядоченности ставит вопрос: корректно ли говорить о небольшой, но малоупорядоченной структуре как о «простой», а о большой, но упорядоченной как о «сложной». Структурное усложнение технологии при её развитии не отвергает её функциональную простоту.

Вместе с этим развитие предполагает и структурное упрощение (сжатие) развивающейся технологии в пространстве и во времени. Здесь простота не проявление примитивности, а показатель оптимизации структуры. В технологических системах простота достигается через исключение лишних элементов (операций), постепенное упрощение сложного (машинно-аппаратурного обеспечения и соб- ственно системы процессов). Вопросам упрощения технологических систем (сжатия их во времени и пространстве) на всех уровнях следует уделять самое пристальное внимание, так как в рационализации и унификации заложены резервы экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов [1,4].

Сжатие технологии во времени и пространстве не есть простое изменение масштабов. Сближение процессов в линии и сокращение технологического цикла даёт новое качество, заключающееся в том, что объекты, ранее удалённые друг от друга во времени и пространстве и поэтому слабо взаимодействующие друг с другом, теперь функционируют настолько близко, что начинают непосредственно влиять друг на друга. При этом повышается эффективность процессов отражения, усиливаются причинно-следственные связи, возникают новые взаимодействия, новые «точки роста» технических решений технологических задач.

Говоря об упрощении как об одном из средств прогрессивных изменений, следует подчеркнуть, что ведущей тенденцией развития технологических систем, как и систем любой природы, всё-таки является их усложнение. Но усложнение как расширение функциональных возможностей, как стремление упорядочить связи во взаимодействиях процессов. То есть речь идёт об усложнении структуры ради упрощения процесса функционирования системы [1,2].

Таким образом, становление нового качества системы сопровождается как процессами усложнения, так и упрощения в своём диалектическом единстве.

Какова же судьба диалектики развития технологии, если процесс её самоорганизации трактовать как процесс целенаправленного накопления информации? Действительно, достигнув уровня высокой организации и детерминации (при данных допусках на выходы процессов), технология как бы находит свою «оптимальную архитектонику» и прекращает (существенно замедляет) своё дальнейшее развитие. Начинается этап медленных эволюционных изменений при высоком всё возрастающем уровне адаптации к условиям внешней среды. Именно в таком состоянии сейчас и находятся наши технологии.

Как увязать это относительное завершение развития, отображаемое сходящейся спиралью, с неограниченными возможностями дальнейшего усложнения, с нарастающими потоками информации? Диалектически это противоречие разрешается формированием новых структур технологий на базе уже раз вившихся структур, но на более высоком иерархическом уровне. И развитие продолжается: вновь происходят скачки, на новом уровне организации повторяется описанный выше процесс самоорганизации.

На эволюционной стадии развития структура технологии как бы фиксирует и «шлифует» свою «архитектонику», которая для данных внешних условий устойчива. Иначе говоря, она удовлетворяет целевой функции данного этапа развития. Достигнув же высокого (для данных внешних условий) уровня упорядоченности и завершив «доводку» своей «архитектоники», технология постепенно исчерпывает внутри себя ресурсы для дальнейшего совершенствования. При этом приоритет отдаётся качеству связей между элементами -именно они рождают целостность системы.

Диалектическая модель развития: алгоритм фундаментальных исследований. Диалектика развития технологических систем связывает философские и конкретные научнотехнические знания в единое целое. И эта связь становится особенно необходима в кризисных ситуациях, которые сейчас переживает пищевая промышленность нашей страны. Поэтому единственно верным путём возрождения пищевой инженерии на пороге новой индустриализации России может быть лишь путь, освещаемый законами природы.

По этому поводу Альберт Эйнштейн писал: «В наше время физик вынужден заниматься философскими проблемами в гораздо больше степени, чем это приходилось делать физикам предыдущих поколений. К этому вынуждают трудности их собственной науки». Именно по этой причине сегодняшние трудности и накопившиеся нерешённые проблемы в осознании образа пищевых технологий будущего, что жизненно необходимо в современной научной работе, вынуждают и нас обращаться к законам материалистической диалектики.

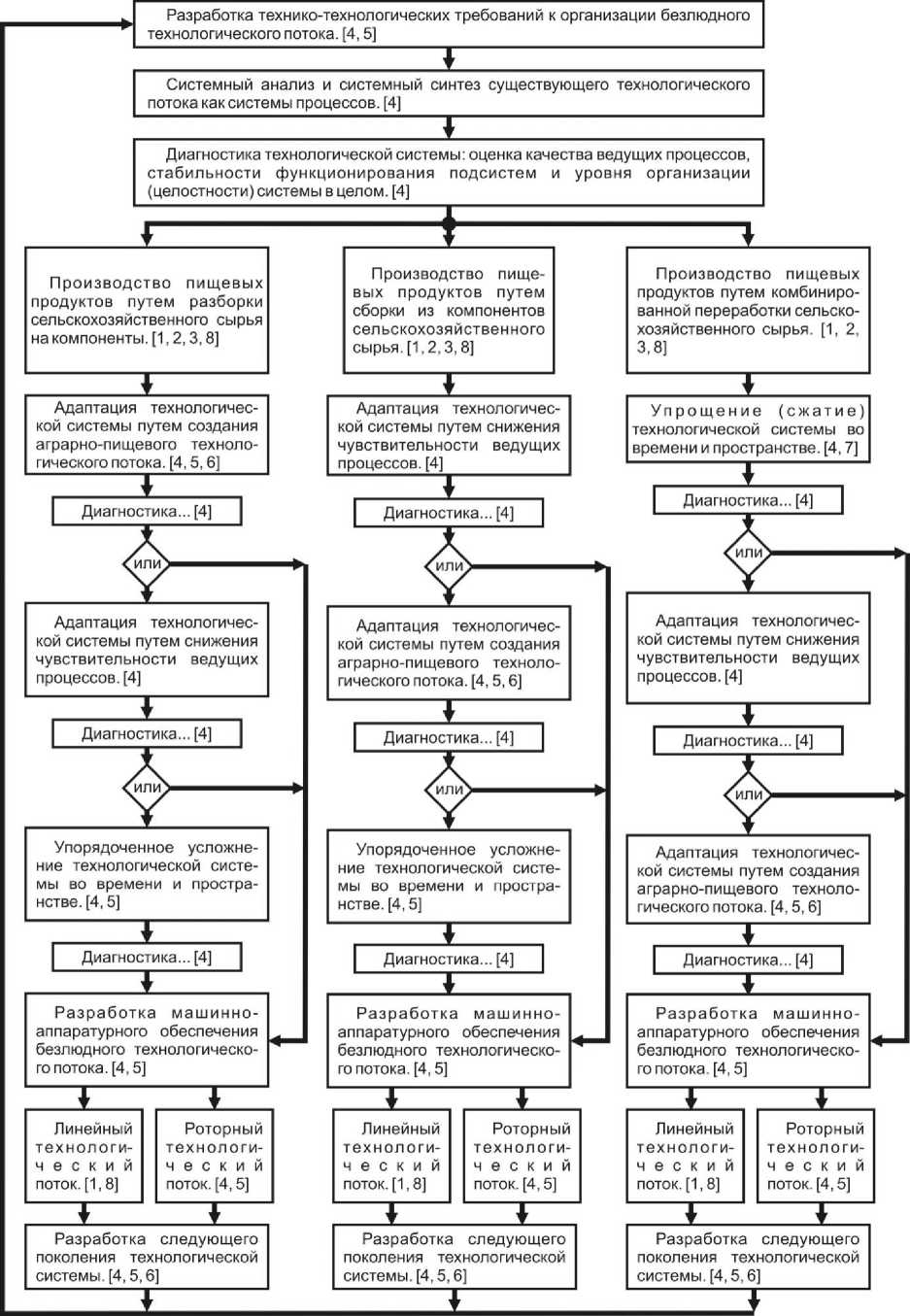

Несмотря на кажущийся абстрактный характер изложенного материала, из него можно сделать практические выводы. На рисунке представлен алгоритм фундаментальных исследований, направленных на создание технологий в пищевых и перерабатывающих отраслях АПК без участия человека. Почему это алгоритм фундаментальных исследований? Да потому, что он предполагает на основе законов природы впервые установить закономерности строения, функционирования и развития таких больших систем, какими являются наши технологические потоки, и использовать эти закономерности в разработке прогрессивных систем процессов и прогрессивных систем машин.

Рисунок. Алгоритм фундаментальных исследований, развивающих системы процессов и системы машин пищевых производств

В алгоритме задействован системный подход к объекту исследования со всеми его атрибутами, а также все аспекты, сопровождающие диалектическую модель развития. Это, прежде всего, фактор внешней среды со своим вероятностным миром, который диктует специфический математический аппарат исследования: элементы теории вероятностей, математической статистики, теории информации, теории надёжности, системологии. Особенностью алгоритма является сознательное включение в разработку методов взаимной адаптации: технологии к внешней среде путём снижения чувствительности ведущих процессов и внешней среды к технологии путём создания аграрно-пищевого техн ологического потока. В последнем случае важнейшее значение имеет не только стабильное качество сельскохозяйственного сырья, но и высокое качество процессов его дозирования (точность и устойчивость).

Алгоритм выдвигает как обязательный этап диагностику технологической системы после каждого шага его реализации. Именно диагностика технологической системы позволяет количественно определить меру её организации (то есть качества) на всех уровнях:

ведущий процесс, подсистема, система в целом. Этот фактор различия в организации технологий даёт возможность объективно отслеживать положительную динамику их развития. Наконец, алгоритм отражает повторяющуюся цикличность изысканий новых поколений пищевых технологий.