Пищевые взаимоотношения обыкновенного сига (Coregonus lavaretus) и речного окуня (Perca fluviatilis) в малом лесном озере

Автор: Лесонен Мария Александровна, Горбач Вячеслав Васильевич, Шустов Юрий Александрович

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 (25) т.6, 2017 года.

Бесплатный доступ

Особенности питания обыкновенного сига и речного окуня изучали в оз. Падашулкаярви на севере Карелии. Установлено, что эти рыбы используют одну и ту же кормовую базу: основу рациона молоди составляет зоопланктон, в желудках подросших особей преобладает зообентос. Предпочтение сигами моллюсков, а окунями ручейников специфично для данного водоема. Еще одной важной особенностью является то, что в отличие от других водоемов летающие имаго насекомых как объект питания более характерны для окуней, чем для сигов. Разделение трофических ниш, по-видимому, обеспечивается динамически – распределением потребляемых ресурсов в пространстве и во времени. На слабое перекрывание ниш сигов и окуней указывает индекс Мориситы – Хорна. Отсутствие острой конкурентной напряженности делает возможным существования популяций сигов и окуней в небольшом водоеме.

Обыкновенный сиг, речной окунь, карелия, малое лесное озеро, питание, трофическая ниша, межвидовая конкуренция

Короткий адрес: https://sciup.org/147112877

IDR: 147112877 | УДК: 574.55

Текст научной статьи Пищевые взаимоотношения обыкновенного сига (Coregonus lavaretus) и речного окуня (Perca fluviatilis) в малом лесном озере

^ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИИ

http://ecopri/ru

E-mail: http://ecopri/ru

В Карелии большая часть работ по биологии сига, в том числе и по питанию рыб, выполнена на крупных промысловых водоемах, в частности Ладожском и Онежском озерах, Сямозере, Водлозере, озерно-речной системе р. Каменная (Первозванский, 1986; Дятлов, 2002; Петрова, Кудерский, 2006; Стерлигова и др., 2016). Установлено, что в больших и глубоких озерах, как правило, сосуществуют несколько экологических форм сига, приспособленных к использованию различных

Подписана к печати: 21 декабря 2017 года кормовых объектов – от планктона до бентоса, от икры и мелких рыб до летающих взрослых насекомых. В более однородных условиях встречается лишь одна форма сига, а в малых водоемах, имеющих низкую продуктивность и бедную кормовую базу, конкуренция может обостряться, и не только на внутривидовом уровне, но и с другими видами рыб. Так известно, что в условиях недостатка пищевых ресурсов такой широко распространенный хищник, как речной окунь (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758), мельчает и переходит к питанию беспозвоночными, составляя конкуренцию видам-бентофагам (Биология речного окуня, 1993) – в карельских условиях, прежде всего малотычинковому сигу. Возникающая конкурентная напряженность может негативным образом сказываться на численности популяций последнего и приводить к снижению его доли в уловах, снижая тем самым привлекательность небольших водоемов для любительского рыболовства.

В данной работе предпринята попытка оценить степень перекрывания пищевых ниш у сига и окуня, на примере одного из малых лесных озер Северной Карелии определить возможность возникновения конкурентных условий в условиях конкретного водоема.

Материалы

Питание рыб изучали в малом лесном оз. Падашулкаярви, на северо-западе Республики Карелия. Данный водоем относится к бассейну Белого моря и входит в озерноречную систему реки Писта, его протяженность составляет около 1.5 км, ширина не превышает 0.6 км, а глубина – 6 м. По своим характеристикам это типичное олиготрофное озеро с прозрачной водой, каменистым дном и развитыми илистыми отложениями. Берега обрывистые, песчано-галечные, сплошь покрытые лесом. Рыбу вылавливали в мае 2016 года, использовали сети с размером ячеи от 20 до 40 мм. Для уменьшения влияния на данные смены сезонных аспектов у пищевых объектов, прежде всего у насекомых, для анализа была взят только один, наиболее крупный, улов, полученный в течение суток (16 мая). Исследуемая выборка включала 52 окуня и 20 сигов.

Методы

Для полученных выборок вычисляли основные статистические показатели и проверяли эмпирические частоты на соответствие нормальному распределению (критерий Шапиро – Уилкса). Межвидовые отличия средних устанавливали по крите- рию Стьюдента (t) с поправкой Уэлча для неравных дисперсий, дисперсии сравнивали с помощью критерия Фишера (F). Поскольку распределение частот соответствовало нормальному закону не во всех случаях, для оценки уровня значимости отличий (p) использовали один из методов численного ре-самплинга – перестановочный тест Монте-Карло. При таком подходе p определяется не теоретическим (нормальным) распределением, а эмпирическим распределением статистик t (или F), полученных при попарном сравнении множества выборок (10 тыс.), сгенерированных путем случайных перестановок имеющихся вариант.

Для каждого объекта питания рассчитывали индекс относительной значимости (Попова, Решетников, 2011):

где Fi – встречаемость i -го объекта (% пищевых комков, содержащих данный объект), Pi – доля i -го объекта по массе (% от общей массы пищевых комков). Межвидовую дифференциацию индекса оценивали методом углов φ (Плохинский, 1970). В основу данного подхода положено угловое преобразование долей и использование критерия Стьюдента ( t ) в качестве меры статистической значимости отличий. Общность пищевых ниш у окуней и сигов измеряли с помощью индекса Мориситы – Хорна (Horn, 1966):

где xi – доля i -го корма у одного вида, уi – доля того же корма у другого вида. Данный индекс принимает значения в интервале от 0 до 1. Равенство нулю означает отсутствие совпадений, единица – это полное перекрывание ниш. В качестве биологически значимого показателя принято расценивать величину Сλ > 0.6.

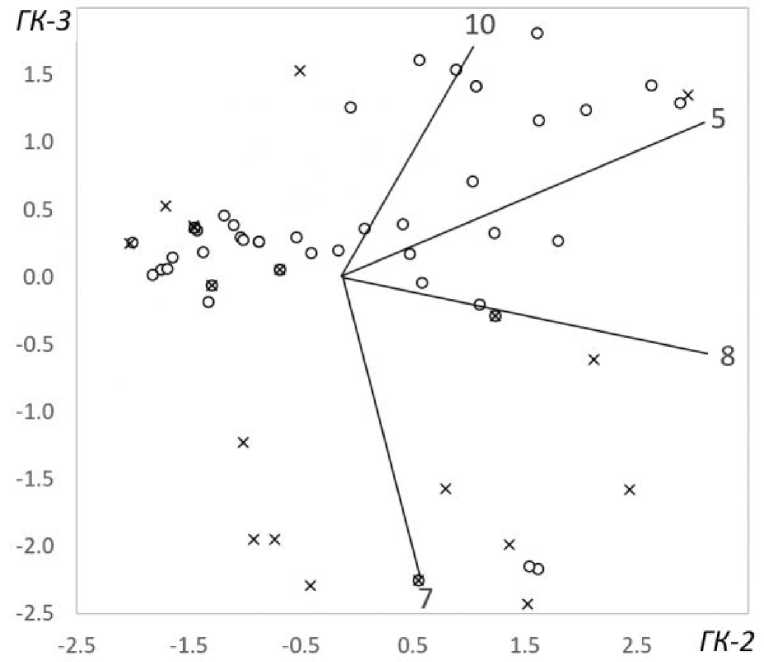

Изменчивость питания рыб исследовали методом главных компонент (Коросов, Горбач, 2010). Исходная матрица состояла из n объектов (здесь – рыб), каждый из которых охарактеризован m признаком – предварительно прологарифмированным долям объектов питания по массе (Pi). Характер отличия объектов раскрывает их взаимное расположение на плоскости главных компонент (Ивантер, Коросов, 2014). Полученные значения главных компонент использовали в качестве интегральных характеристик питания рыб. Межвидовые отличия устанавливали по критерию Уилкоксона – Манна – Уитни, зависимость состава пищи от размера рыб - с помощью коэффициента корреляции Спирмена (rs). Данный коэффициент принимает значения от –1 до +1. Знак перед коэффициентом вскрывает направленность связи, о силе связи судят по величине коэффициента: значение rs > |0.6| указывает на тесную связь, rs > |0.3| – на среднюю и rs < |0.3| – на слабую корреляцию. Значения критериев представлены в асимптотическом формате (z), уровень их значимости оценивали с помощью перестановочного теста Монте-Карло.

Статистическую обработку данных проводили в средах Past 3.15 (Hammer et al., 2001) и R 3.3.1 (Hothorn et al., 2010).

Результаты

Примечание. n – объем выборки, min и max – минимальное и максимальное значения вариант, M – среднее арифметическое, S – стандартное отклонение, Me – медиана, W – значение критерия Шапиро – Уилкса, p – значимость отличий от нормального распределения частот, значимые отличия указаны жирным шрифтом.

Таблица 2. Спектры питания рыб Table 2. Spectra of fish nutrition

|

Вид рыб |

Окунь |

Сиг |

Отличия IR |

|||||

|

Состав пищи |

F |

P |

IR |

F |

P |

IR |

t |

p |

|

Ветвистоусые ракообразные – Cladocera |

17 |

12 |

8 |

30 |

18 |

15 |

1.60 |

0.116 |

|

Веслоногие ракообразные – Copepoda |

8 |

5 |

2 |

30 |

11 |

9 |

2.30 |

0.034 |

|

Личинки комаров-звонцов – Chironomidae |

25 |

5 |

5 |

25 |

8 |

6 |

0.31 |

0.374 |

|

Куколки комаров-звонцов – Chironomidae |

38 |

11 |

17 |

25 |

8 |

6 |

2.51 |

0.023 |

|

Нимфы поденок – Ephemeroptera |

17 |

8 |

5 |

15 |

3 |

1 |

1.77 |

0.085 |

|

Личинки мокрецов – Heleidae |

80 |

4 |

13 |

20 |

2 |

1 |

3.80 |

0.001 |

|

Моллюски – Mollusca |

6 |

4 |

1 |

55 |

36 |

56 |

10.54 <0.001 |

|

|

Личинки стрекоз – Odonata |

25 |

17 |

17 |

15 |

10 |

4 |

3.16 |

0.006 |

|

Личинки ручейников – Trichoptera |

27 |

20 |

21 |

10 |

2 |

1 |

5.32 |

<0.001 |

|

Летающие имаго насекомых – Insecta |

21 |

14 |

12 |

10 |

2 |

1 |

3.59 |

0.002 |

Примечание. F – встречаемость остатков кормового объекта в пищевом комке (%), P – их доля от массы пищевого комка (%), IR – индекс относительной значимости объекта в питании рыб (%), t – значение критерия Стьюдента , p – значимость отличий долей, значимые отличия указаны жирным шрифтом .

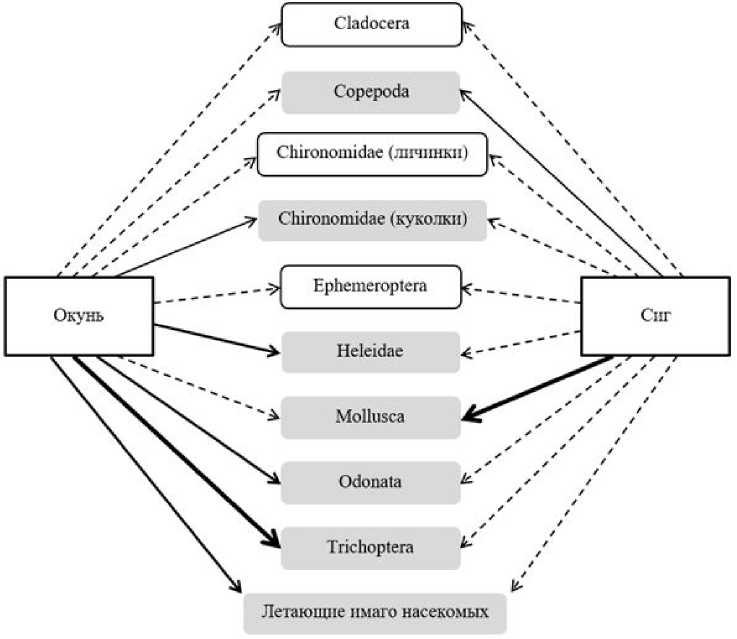

Рис. 1. Пищевые связи окуня и сига в оз. Падашулкаярви. Стрелками указан спектр пищевых связей: 1 – возможные объекты питания, 2–4 – основные виды корма, классифицированные по мере увеличения предпочтительности

Fig. 1. Food connections between perch and whitefish in Padashulkayarvi lake. The arrows indicate the range of food links: 1 – possible objects of nutrition, 2–4 – the main types of food classified with increasing preference

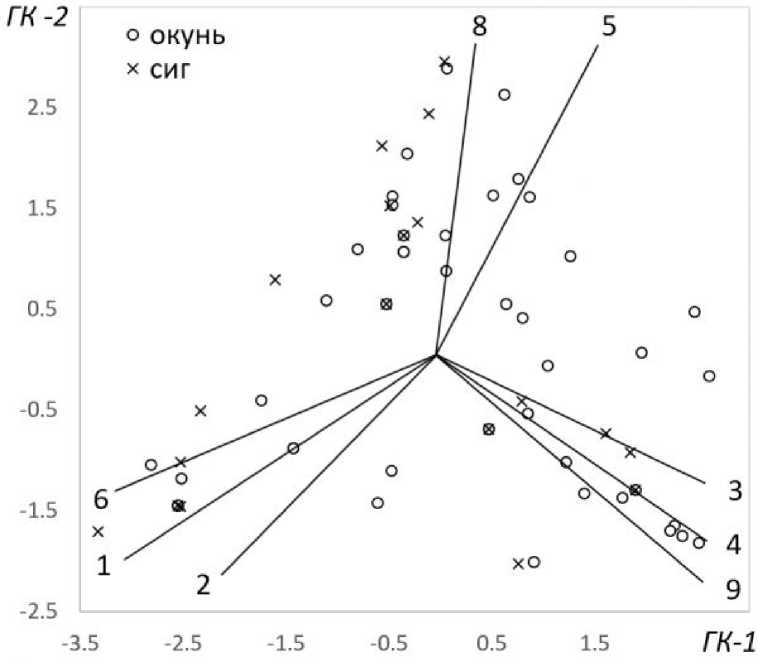

Таблица 3. Факторные нагрузки и дисперсии значимых главных компонент ( ГК ), межвидовая дифференциация и корреляция с длиной рыб значений главных компонент

Table 3. The factor loalings and dispersion of significant principal components, the differentiation between species and correlations of fish length with the values of the principal components

|

№ |

Факторные нагрузки |

ГК-1 |

ГК-2 |

ГК-3 |

|

1 |

Ветвистоусые ракообразные – Cladocera |

-0.401 |

-0.348 |

0.131 |

|

2 |

Веслоногие ракообразные – Copepoda |

-0.433 |

-0.238 |

0.052 |

|

3 |

Личинки комаров-звонцов – Chironomidae |

0.458 |

-0.315 |

-0.117 |

|

4 |

Куколки комаров-звонцов – Chironomidae |

0.468 |

-0.205 |

0.138 |

|

5 |

Нимфы поденок – Ephemeroptera |

0.151 |

0.403 |

0.133 |

|

6 |

Личинки мокрецов – Heleidae |

-0.282 |

-0.090 |

0.053 |

|

7 |

Моллюски – Mollusca |

-0.043 |

0.193 |

-0.787 |

|

8 |

Личинки стрекоз – Odonata |

0.019 |

0.498 |

-0.088 |

|

9 |

Личинки ручейников – Trichoptera |

0.344 |

-0.277 |

0.050 |

|

10 |

Летающие имаго насекомых |

0.016 |

0.385 |

0.545 |

|

Дисперсия |

2.33 |

1.91 |

1.22 |

|

|

Дисперсия, % |

23 |

19 |

12 |

|

|

Комулята, % |

23 |

42 |

54 |

|

|

Межвидовая дифференциация значений компонент Критерий Уилкоксона - Манна - Уитни ( z ) |

1.65 |

0.07 |

2.82 |

|

|

Значимость отличий (p) |

0.101 |

0.948 |

0.004 |

|

|

Связь значений компонент с длиной окуней |

||||

|

Коэффициент корреляции Спирмена ( r , ) |

0.45 |

0.37 |

-0.01 |

|

|

Асимптотический критерий z |

2.99 |

2.44 |

0.06 |

|

|

Значимость связи ( p ) |

0.002 |

0.016 |

0.950 |

|

|

Связь значений компонент с длиной сигов |

||||

|

Коэффициент корреляции Спирмена ( r , ) |

0.45 |

0.02 |

-0.21 |

|

|

Асимптотический критерий z |

1.91 |

0.08 |

0.87 |

|

|

Значимость связи ( p ) |

0.532 |

0.940 |

0.399 |

|

Рис. 2. Биплот ординации рыб по спектру питания в осях значимых главных компонент. Оси факторных нагрузок обозначены в сответствии с нумерацией объектов питания, принятой в табл. 3

Fig. 2. Biplot of fish ordination according to the feeding spectrum in the axes of significant principal components. The аxes of the factor loadings are indicated in accordance with the numbers of feed objects as in Table. 3

Обсуждение

Заключение

Таким образом, использование одной и той же кормовой базы сигами и окунями в условиях небольшого озера потенциально может приводить к межвидовой конкуренции. Однако эксплуатация различных ресурсов, распределенная в пространстве и во времени, способствует динамическому разделению трофических ниш не только между видами, но и между стаями. Кормовая база оз. Падашулкаярви, по-видимому, позволяет это делать, – на слабое перекрывание ниш сигов и окуней указывает индекс Мориси-ты – Хорна. Отсутствие острой конкуренции обеспечивает возможность сосуществования в одном небольшом водоеме популяций этих видов рыб.

Список литературы Пищевые взаимоотношения обыкновенного сига (Coregonus lavaretus) и речного окуня (Perca fluviatilis) в малом лесном озере

- Биология речного окуня . М.: Наука, 1993. 188 с.

- Дятлов М. А. Рыбы Ладожского озера . Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. 281 с.

- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Введение в количественную биологию . Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. 298 с. URL: http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=003&id=21497&cType=1 (дата обращения: 01.07.2017).

- Коросов А. В., Горбач В. В. Компьютерная обработка биологических данных . Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 86 с. URL: http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=031&id=15287&cType=1 (дата обращения: 01.07.2017).

- Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях . М.: Наука, 1974. 254 с.

- Первозванский В. Я. Рыбы водоемов района Костомукшского железорудного месторождения (экология, воспроизводство, использование) . Петрозаводск: Карелия, 1986. 216 с.

- Петрова Л. П., Кудерский Л. А. Водлозеро: природа, рыбы, рыбный промысел . Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. 198 с.

- Плохинский Н. А. Биометрия . М.: Изд-во МГУ, 1970. 367 с.

- Попова О. А., Решетников Ю. С. О комплексных индексах при изучении питания //Вопросы ихтиологии. 2011. Т. 51. № 5. С. 712-;717.

- Стерлигова О. П., Ильмаст Н. В., Савосин Д. С. Круглоротые и рыбы пресных вод Карелии . Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2016. 224 с.

- Hammer Ø;., Harper D. A. T., Ryan P. D. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis//Palaeontologia Electronica. 2001. Vol. 4. № 1. P. 1-;9. URL: https://folk.uio.no/ohammer/past/ (дата обращения: 15.06.2017).

- Horn H. S. Measurement of "Overlap" in comparative ecological studies//The American Naturalist. 1966. Vol. 100. № 914. P. 419-;424.

- Hothorn T., Hornik K., van de Wiel M. A., Zeileis A. Package ‘coin'. Conditional inference procedures in a permutation test framework. Ver. 1.0-11. 2010. URL: http://cran.opensourceresources.org/index.html (дата обращения: 20.06.2017).