Письма и записки М. П. Погодина о крымской войне: политическая или исповедальная проза?

Автор: Анненкова Елена Ивановна

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 220-летию со дня рождения М. П. Погодина (1800-1875)

Статья в выпуске: 2 (5), 2021 года.

Бесплатный доступ

Историко-политические письма и записки М. П. Погодина периода Крымской войны рассматриваются в статье как образец политической прозы и с учетом историко-культурного контекста. Оценки разнообразных трудов известного историка и публициста были неоднозначны, и даже мировоззренчески близкий ему славянофильский круг далеко не все принимал в жизнедеятельности Погодина. Однако события Крымской войны и ей предшествующие породили ситуацию если не общенационального единства, то определенного сплочения русского общества, и Письма Погодина сыграли в этом немалую роль. Волею судеб оказавшийся, по его собственному признанию, «на поприще политических событий», Погодин обдумывает не только содержание, но и построение, стилистический строй своих текстов, стараясь добиться максимального воздействия на современников. Для сопоставления привлекаются политические письма Константина Аксакова, дневник Веры Аксаковой и ее частная переписка с М. Г. Карташевской, письма из ополчения Ивана Аксакова, фрагменты из дневника Ивана Киреевского. Рассмотрение всех этих материалов, в которых запечатлена нераздельность общественного и личного в сознании людей той поры, позволяет ставить вопрос об исповедальном начале в политической прозе периода Крымской войны.

Крымская война, Россия, запад, славянофилы, м. п. погодин, аксаковы, история, дневники, политическая проза, публицистика

Короткий адрес: https://sciup.org/140294777

IDR: 140294777 | УДК: 1(470)+821.161.1-94 | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_2_58

Текст научной статьи Письма и записки М. П. Погодина о крымской войне: политическая или исповедальная проза?

Историко-политические письма М. П. Погодина, которые он писал в период Крымской войны 1853–1856 гг. и которые не удалось, как он намеревался, издать в 1857 г., вышли только в 1874-м, составив четвертый том сочинений известного историка и публициста1.

Для задуманного в 1857 г. издания Погодин написал Предисловие, заслуживающее внимания, поскольку в самом стиле обращения к читателю можно заметить ту личную интонацию, которая далеко не всегда проступала в его трудах; здесь же она оказались автору абсолютно необходимой: «Предлагаемые записки писаны были в продолжение последней войны и разошлись в бесчисленных экземплярах по всей Руси, особенно первые. Я издаю их теперь почти без всякой перемены: писанные под влиянием минуты, когда сердце волновалось попеременно то надеждою, то негодованием, то стыдом, гневом, радостью, досадою, пусть они останутся памятником протекшего бурного времени и засвидетельствуют те чувства, коих преисполнены были многие русские люди. Охотно сознаю, что иное сказано в них грубо и даже дерзко и не может, не должно быть дозволено в обыкновенное спокойное время, но когда опасность висела над головою и всякого брало за живое, тогда недосуг было думать о благоприличии выражений, мудрено было сохранять беспристрастие, рассуждать спокойно» (с. 3).

«Сказано <…> грубо и даже дерзко» — признание, которое, быть может, появилось

Михаил Петрович Погодин. Фото 1850-х гг.

в ходе размышлений Погодина и о его стиле; они могли быть вызваны упреками или, по крайней мере, замечаниями в его адрес, которые звучали еще в прежние годы. Так, А. И. Тургенев, откликаясь в 1840 г. на одну из исторических работ Погодина, писал: «…в его новом взгляде есть что-то дельное, но наш Michlet пишет хуже французского: не позволено о России писать почти не по-русски»2. Но, пожалуй, больше всего Погодину доставалось от Гоголя, с которым историка связывали многолетнее живое и дружеское общение и переписка и который, тем не менее, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» счел возможным сказать, что Погодин «торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем со своими читателями, сообщать им все, чего ни набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом, — выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве. И что же? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? Приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? — Нет, они заметили в нем одно только неряшество и неопрятность…»3 При всей жесткости высказывания в восприятии Гоголем Погодина была и проницательность, он пишет далее: «…я должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так замаскировать себя4 перед всеми, что решительно нет возможности показать его в таком виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение»5.

Думается, что создаваемые в период Крымской войны историко-политические письма реабилитировали Погодина и предстали перед современниками как единый документ, автор которого не пытался замаскировать себя.

Материалы, включенные Погодиным в четвертый том сочинений, в тематическом и жанровом плане разнообразны и вместе с тем едины. Наряду с пространными историко-политическими письмами, это: « Письмо к государю цесаревичу, великому князю Александру Николаевичу в 1838 г.», « Письмо к министру народного просвещения по возвращении из путешествия по Европе в 1839 г.», « Взгляд на русскую политику в нынешнем столетии» (1854), « Взгляд на отношения враждебных России государств» (1854), « Послание к полякам» (1854), « Против мысли о содействии войною революционному движению в Европе» (1854), « О русской политике на будущее время» (1854) и др. Все без исключения тексты вызваны событиями Крымской войны или затрагивают тематику, с ней связанную (либо предваряющую). Поэтому «письмо», «записка», «взгляд» по тону и стилю не слишком отличаются друг от друга.

Ситуация Крымской войны у многих вызывала ассоциацию с 1812 г.6 и уже в силу этого предполагала общенациональное единение, сходство мнений, что в известной мере и произошло, несмотря на различные формы высказываний7.

Письма и записки Погодина, конечно, — политическая проза. Но, думается, в ней присутствует, пусть и своеобразно выраженное, исповедальное начало. И. В. Киреевский в статье 1856 г. «О необходимости и возможности новых начал для философии» дает такую характеристику эпохи: «…внимание людей мыслящих поглощается теперь вопросами политическими» и «для отвлеченного, систематического мышления нет места в тесноте громадных общественных событий, проникнутых значительностью и сменяющих одно другим с быстротою театральных декораций»8. Политические, общественные события приобретали статус личных, задевали каждого, побуждая высказываться и выражать не только свое отношение к историческому моменту, но и личное прочувствование политических коллизий.

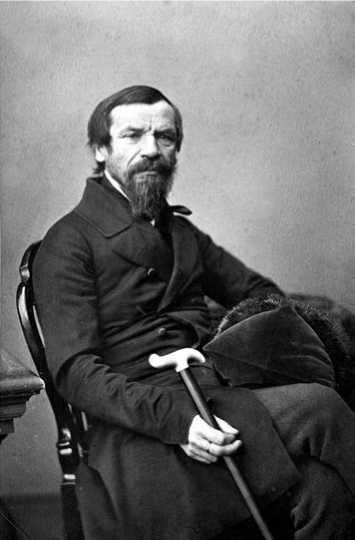

Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

Худ. Ф. Рубо, 1904 г.

Погодин свой дневник начал вести в 1820 г., назвав его «Моя жизнь», и делал записи в нем вплоть до 1875 г.9 Но это скорее хроника событий, констатация разного рода фактов, исторических и литературных, сопровождаемая комментариями автора, подчас достаточно эмоциональными, но не открывающими читателю процесс душевных переживаний Погодина. Историко-политические письма периода Крымской войны — ни в коем случае не дневник, но душевное состояние автора в них оказывается запечатлено10.

Комментируя работу над этими письмами, Погодин упоминал, что «начались они случайно, по вызову одной доброй, любящей отчизну женщины» (имеется в виду А. Н. Блудова. — Е. А.). «Слово за слово, — продолжал он, — мне захотелось послужить кстати любезным своим единоплеменникам славянам, которых судьба с младых лет возбуждала сердечно мое участие. <…> Текущие события меня возбуждали, как возбуждали и весь народ, вышедший как будто из долговременного сна» (с. 269). Круг читателей, как видим, предполагался достаточно широкий (таковым он и оказался), и, может быть, именно этот максимально разнообразный круг читателей, предполагающий вместе с тем единомыслие, и определял одновременно и двойственную, и цельную природу писем: политические письма органично включали в себя исповедальное начало.

Еще раз уместно будет вспомнить суждение Гоголя, заметившего в письме к С. П. Шевыреву (1844), что «в Погодине есть что-то такое, что наводит уныние на молодежь. Он никак не умеет бодрить и куражить, а это необходимо для моло-дежи»11. Самому Погодину Гоголь писал: «Ты часто хотел вкусить слишком скоро плоды своего доброго дела»12. И вот сложилась такая историческая ситуация, что Погодин мог найти слово, которое способно было «куражить» и приносить скорые плоды.

Историко-политические письма и записки Погодина, распространявшиеся в списках, действительно заинтересовали, можно сказать, зацепили многих. Более того, они спровоцировали эмоциональный отклик даже у тех, кто, казалось бы, умел и должен был не поддаваться слишком сильным эмоциям. Анализируя позицию митрополита Филарета в годы Крымской войны, А. П. Дмитриев замечает, что «владыка принял даже подчас неумеренно страстный в своем проявлении патриотический пафос „Историко-политических писем и записок“ М. П. Погодина <…>, приобретших такую популярность, что их многие, в том числе и Мария Карташевская, переписывали для распространения. Недавно увидевшие свет письма митрополита к Погодину свидетельствуют, что обнародованы они были с пастырского благословения святителя, который 9 декабря 1853 г. по прочтении первого из них в рукописи весьма сочувственно отнесся к взглядам московского историка. Он писал: „Возвращаю две рукописи, к содержанию которых не может быть равнодушен россиянин. Трудно сказать, более ли ненавистно в настоящее время действование турок, врагов христианства, или именующих себя христианами, <но> поддерживающих турок во время самого их неистовства“»13.

С. Ашевский приводит отклики современников на письма Погодина. Ю. Ф. Самарин писал их автору: «Все ваши пророчества сбываются как по писаному»; князь Н. Н. Голицын — из Харькова: «Везде, на вечерах у профессоров, где только дело шло о текущих событиях, всюду читают ваши письма»; К. Д. Кавелин: «Дай вам Бог сил скорее завершить свой труд исторический и опять выступить на публицистическом поприще, на котором вы так славно подвизались с начала войны. Не разделяя вполне ваших мнений, я не мог не восхищаться вашими статьями, которые считаю, по совести, гражданскими подвигами»14.

Сам Погодин, и именно на страницах «Историко-политических писем…», называл себя «старым служителем истории» (с. 141), объясняя этим исторические экскурсы в своих политических письмах. Действительно, главное поприще Погодина — историческое. Критикуя своих предшественников15, долгое время трудясь на поприще истории, он оставил обширное, но в чем-то специфическое наследие. Нельзя сказать, что он был прежде всего собирателем и систематизатором исторических материалов, но иногда и названия работ говорят об их жанровой направленности: «Исторические афоризмы» (М., 1836), «Историко-критические отрывки» (в 2 т. М., 1846, 1867), «Исследования, замечания и лекции о русской истории» (в 7 т., М., 1846–1856); о последнем труде П. Н. Милюков писал как о «незаменимом справочном пособии для занимающихся древнейшим периодом»16, а современный исследователь назвал их «громоздкими, неудобочитаемыми трудами»17.

Письма и записки периода Крымской кампании Погодин неслучайно хотел издать отдельной книгой сразу по окончании войны: несмотря на то что они касались разных аспектов российской и европейской политической жизни той поры, в сознании автора и читателей они складывались в некий целостный текст и в том если не противостояли историческим сочинениям, то знаменовали новый этап в деятельности Погодина. Не «афоризмы», «отрывки» или «материалы», а последовательное изложение вопроса, который оказался вынесен историческими событиями на первый план. Гоголь уже не мог откликнуться на эти сочинения современника и упрекнуть его в том, что тот вновь спешит опубликовать все, что выходит из-под пера. В данном случае «торопливость» историка совпала с динамикой исторических событий. Момент требовал мгновенного отклика, что и было оценено современниками: требовался автор, который последовательно, целостно, прямо (если не прямолинейно) изложит то, что «бродило» в сознании самых разных представителей русского обще-ства18. Другое дело, что прямое публицистическое высказывание, интерпретирующее факты, происходящие у всех перед глазами, и «подставляло» автора. Живые, еще не завершившиеся события, финал которых неизвестен, порождают непосредственный, подчас резкий, политически не всегда оказывающийся однозначным комментарий, который по прошествии времени не может не вызвать критики. Поэтому можно сказать, что историко-политические письма Погодина в известном смысле приобретают фактуру дневниковых записей, и в отличие от подлинного дневника Погодина они достаточно развернуты.

В наследии семьи Аксаковых периода Крымской войны (к чему еще будет возможность ненадолго вернуться) видим смысловое единство текстов, облеченных в разные жанровые формы: частное письмо, открытое политическое письмо, дневник — все было направлено на осмысление исторических событий и определение своего места в них. Гоголь сетовал, что Погодин не имеет привычки всматриваться «во внутренний смысл и значение происходящих событий» и советовал стремиться «к углублению в себя»19. Крымская война открывала и частным лицам, и идеологам новую форму «углубления в себя» — пристальное, аналитическое всматривание во «внутренний смысл» исторических событий, которые становятся и событиями собственной жизни.

В свое издание Погодин включает документы, которые, на первый взгляд, имеют опосредованное отношение к теме и написаны задолго до Крымских событий: уже были названы «Письмо к государю цесаревичу, великому князю Александру Николаевичу в 1838 г.» и «Письмо к министру народного просвещения по возвращении из путешествия по Европе в 1839 г.». Но в них затронута европейская тема, актуальная для России на протяжении всей ее истории. Путешествия по Европе, поездки в «чужие края», как говорили в XIX в., — черта русской жизни, и не одного столетия; это прежде всего факт культурной жизни в широком ее понимании; сам Погодин в 1844 г. издает описание своего путешествия — «Год в чужих краях». Крымская война в очередной раз переплела судьбы России и Запада и — в очередной раз (но, пожалуй, впервые в такой степени) — обнаружила невозможность мирно разрешить давно копившиеся противоречия.

Погодин по-своему выпячивает эти болезненные точки, позволяет их почувствовать даже в наименовании писем («Взгляд на отношения враждебных России государств», «О состоянии Европы и о славянах »), две записки посвящает отношениям с Польшей («О восстании в Польше», «Послание к полякам»). Сразу констатирует неразрывность внешней и внутренней политики, замечая, что «общий вопрос для всех» — это «внешняя история», «внешние отношения и обязанности России», однако настаивает, что наравне с этим вопросом выступает и другой — «внутреннее развитие». При этом Погодин проблемно заостряет рассматриваемый вопрос: является ли осознанной цель помочь славянам; «сохранить Восточную Церковь и возвратить Святой Софии ее вселенский крест»? — соответствует ли эта «открытая нами цель ее (России. — Е. А. ) собственному внутреннему развитию»?; «нашла ли Россия центр своей тяжести?», — и отвечает: «Нет. Она его ищет, но еще не нашла» (с. 187).

Крымская война интерпретируется Погодиным как своего рода аналог крестовых походов Европы XI–XIII вв. («настоящая война есть крестовый поход Восточной Европы или России» (с. 220)). Обратим внимание на то, как он формулирует свою позицию. Погодин говорит о «божественной идее», но следующий абзац начинается с риторического вопроса: «Смею ли я выговорить ее?», а далее автор писем «выговаривает» все, что хочет сказать и что славянофилы, кажется, старались не говорить столь прямо: «Восточная Европа, т. е. Россия, посылается теперь туда, куда послана была Западная во время крестовых походов. Тогда не принимала она участия, теперь наступил, видно, черед ее крестового похода» (с. 211). Последующий текст строится как мысленный диалог, причем скорее с собою, чем с оппонентами, — как укрепление себя в той позиции, которая высказана. Погодин дробит текст на небольшие абзацы, при этом каждый последующий призван не только развить, но и усилить предыдущие:

«Для чего посылается Восток? Для того же, может быть, для чего посылается Запад, — для пробуждения его спящих сил.

Но зачем же Запад является здесь на стороне того, против чего сам он шел в продолжение двухсотлетних крестовых походов? Что значит эта злополучная вставка?

Запад обветшал, устарел, повредился и имеет такую же нужду в обновлении, какую Восток имеет в пробуждении.

В наказание за его гордость, жестокость ему дан последний предлог не Гроб Господень освобождать, а Мекку поддержать, которой разрушение неминуемо» (там же).

Можно не разделять позицию Погодина, но нужно ему отдать должное в публицистическом умении освещать исторические коллизии таким образом, чтобы в позиции противников обнажить алогизм, даже абсурд:

«Вы не хотите отдать Турцию России, так разделите ее между собою, поссорьтесь при дележе и начните войну с Россией, если она не согласится дать вам следующую долю <…>.

И с какой стороны вы ни посмотрите на настоящую войну, везде вы увидите те же нелепости.

Европейцам негде жить — на одну милю приходится в некоторых странах по пяти тысяч человек, а в Турции целые области лежат впусте <…>.

Европейцы загоняются нуждой на пески, на снег, на скалы, а в Турции пропадают даром самые плодоносные, обильные всеми дарами природы области.

Европейцам нечего есть, а турецкая почва родит хлеб сам-сто и может насытить тройное народонаселение <…>.

Европейцам грозят революции от размножившегося числа пролетариев и нищих, ученых и неученых, а в турецких владениях найдется занятие для миллионов!» (с. 212).

Правомерно ли ставить вопрос об исповедальном начале в «Историкополитических письмах…» Погодина, если повествование строится не от первого лица (местоимение «я» встречается, но не слишком часто) и речь идет об осо-бости исторических событий, развертывающихся в середине 1850-х гг., но обнаруживающих вместе с тем константную природу отношений России и Запада? Конечно, политический и публицистический дискурсы (в извечном единстве этих двух начал, в Погодине усиленном исторической ситуацией) являются преобладающими, но особым смыслом наполняются те местоимения, которые употребляет автор писем. «Мы» и «нас» появляются, как правило, в антитезе «Россия — Запад» («мы» — «они»). И в этом противопоставлении звучит такая личная нота, которая сразу располагает к Погодину; начинаешь понимать, почему списки писем ходили по рукам: они становятся частью сознания читающих эти послания, поскольку Погодин высказывает те свои убеждения и ощущения, которые таились в душе симпатизирующих ему соотечественников. «Мы» в этом контексте начинает выражать исповедальную интенцию нации, во всяком случае значительной ее части. «Они» «ненавидят Россию» — «наше молчание, глубокое, могильное, утверждает их в нелепых мнениях» (с. 74). И уже совершенно обнаженно-лично звучит восклицание, вызванное чтением европейской прессы: «А какова журналистика! Для журналистики Восточная Европа, славянские племена, русский народ, — одним словом, сто миллионов европейцев, как бы не существует, и они видят всю Россию только в нотах Министерства иностранных дел. Ни одной живой человеческой мысли не встречаешь на длинных столбцах газет и в толстых волюмах журналов, кроме общих мест, набранных по заказу, за деньги. Везде, по выражению поэта, опиум чернил, разведенный слюною бешеной собаки. Они твердят только: надо отодвинуть Россию на двести лет назад» (с. 215).

Погодину недостаточно говорить о «них», ему требуется прямое обращение — «вы»: «Вы не знаете, милостивые государи, нашей истории, как не разумеете нашего духа» (с. 143); «Оставьте нас в покое решить спор с Востоком и Магометом. Суд у нас с ними — Божий, а не человеческий» (там же); «Оставьте нас исполнить наш европейский долг во имя веры, гражданственности, просвещения человечества, прогресса» (с. 143–144).

Погодин берет на себя право излагать события «с русской точки зрения» (с. 98); совпадение личной точки зрения и общерусской и придает повествованию эмоциональную, публицистическую и личностную тональность.

При этом Погодин — непременно нужно отметить — не отвергает те прогрессивные завоевания, которые были осуществлены Западной Европой: «Теперь — Восточная Европа, то есть Россия, убедится чрез грозное столкновение с Западом на Востоке в необходимости образования, в истине Петровой пословицы, что ученье — свет, а неученье — тьма. Во тьме мы упали бы в пропасть. Нельзя жить в Европе и не участвовать в общем ее движении, не следить за ее изобретениями и открытиями, физическими, химическими, механическими, финансовыми, административными, житейскими» (с. 217–218). При этом Погодин предлагает и объяснение, почему же «они ненавидят Россию»: считая все учреждения в России «дикими», «личность беззащитною», европейцы полагают Россию «главным препятствием общему прогрессу». «Следовательно, — делает вывод из этой позиции Погодин, — всякое увеличение русской силы, которая считается темною, опасно и вредно для свободы, для развития, для просвещения, и потому непременно, во что бы то ни стало, должно быть останавливаемо и уничтожаемо» (с. 74). Поэтому данный исторический момент он воспринимает как «время великого переворота», когда и Россия должна задуматься о внутреннем состоянии нации и государства: «…В нынешних новых и необыкновенных обстоятельствах должны быть изыскиваемы средства и принимаемы меры также новые и необыкновенные» (с. 122).

Но в происходящих событиях Погодин видит не только исторический, но и онтологический фактор: «Наконец, действует против нас инстинкт зла» (там же). В одном из стихотворений К. С. Аксакова («К России», 1854) Россия и Запад противопоставлены сходным образом:

Дух их злобен и корыстен, Грех стяжал у них хвалу, Им твой образ ненавистен, Как добро противно злу20.

В статье «Россия и Запад», написанной в годы Крымской войны и впервые опубликованной совсем недавно, Аксаков также касается ненависти как константного чувства западных народов в отношении России: «Долго скрываемая ненависть проникла наконец наружу в настоящую минуту. Это уже не Наполеон, не гениальный завоеватель, насильственно ведущий на нас материальные силы народов. Нет, это ненависть самих народов Запада, это союз всей Европы против нас; — за что? — понятно: это вражда начал (принципов), глубоко лежащих в основании западноевропейского и славянского мира. Она должна была когда-нибудь вспыхнуть, и она вспыхнула. Но начинщики не мы»21.

Весной Аксаковы уезжали в свое подмосковное имение «Абрамцево». Публикуя письма Константина Аксакова к Д. А. Оболенскому, Т. Ф. Пирожкова поясняет:

Константин Сергеевич Аксаков в русской одежде (косоворотке и мурмолке).

Фото из семейного альбома Аксаковых, обрамленное засушенными цветами, 1850-е гг.

«С самого начала войны и даже до нее, когда в 1850 г. возник спор, кому должны принадлежать иерусалимские и вифлеемские святыни, Константин Аксаков (как и все

Вера Сергеевна Аксакова.

С карандашного рисунка в альбоме О. Г. Аксаковой, начало 1850-х гг.

быть. Порядок вещей разлагается…»23

его семейство) пристально следили за текущими событиями. Аксаковы в то время постоянно жили в Абрамцеве, Константин Аксаков изредка выезжал в Москву, новости в основном узнавали из газет, то есть с опозданием. Как только посланный в Сергиев Посад за почтою показывался на дороге к усадьбе, все в доме собирались вместе, чтобы читать газеты»22.

Погодин 23 мая 1854 г. побывал в Абрамцеве и познакомил Аксаковых с двумя своими письмами, написанными в мае и посвященными взаимоотношениям России и Польши. Непосредственная, импульсивная, очень заинтересованная реакция русского общества на события Крымской войны проявилась прежде всего в семье Аксаковых, особенно со стороны младшего поколения. Правда, Иван, находившийся к началу войны на Украине, куда отправился описывать ярмарки по заданию Русского географического общества, достаточно скептично относился к возможности победы России в этой войне и на пороге 1855 г. писал А. О. Смирновой: «Про положение наших Крымских дел, про управление, про грабежи чиновников в Крыму рассказывают ужасы. Так и должно Тем на менее, он записался в Серпуховскую дружину Московского ополчения, объясняя свое решение следующим образом:

«Вступать в ополчение не значит согласиться на разыгрываемую комедию, а значит изъявить готовность участвовать в опасностях, угрожающих России, чьей бы виной они ни были навлечены»24. А вот Константин и Вера оставили целый ряд документальных свидетельств, позволяющих говорить именно об очень личностном восприятии драматических событий войны (как военных действий, так и правительственной политики). Поэтому письма Погодина, навещавшего Аксаковых и в Москве, были восприняты семьей с энтузиазмом. Вера Аксакова писала своей двоюродной сестре Марии Карташевской: «Очень желала бы я, мой милый друг, познакомить тебя ближе с настоящим значением этого вопроса. Письма П<огодина> более всего могли бы дать тебе истинное понятие обо всем, и если найду случай, перешлю тебе их»25. Вера Аксакова описывает происходящие события и в письмах к Карташевской, и в дневни-ке26, но А. П. Дмитриев, впервые публикуя переписку двоюродных сестер, обращает внимание на то, что если в дневнике немалое место занимает хроника политических событий, то письма, констатируя факты, передают более полно эмоциональное состояние корреспонденток.

На исходе сентября 1854 г. Вера пишет Карташевской: «Боже мой, если мы недостойны Божьего заступления, то стоны этих несчастных страдальцев (имеются в виду западные славяне, в данном случае, болгары. — Е. А.) неужели не дойдут до Божьего милосердия? Страшно будет наказание за все эти слезы и стоны. Боже мой, какое время, в какую страшную историческую минуту живем мы, какое невиданное доселе унижение России и что еще будет. С сокрушенным сердцем должны мы преклонить главу перед волей Божьей и принять заслуженное наказание. <…> Погодин хотел ехать на будущей неделе в Петер<бург>. — Как бы хотелось, чтоб он вам сообщил свои письма»27. И еще ранее, в августе, Вера писала о том же: «Ты можешь себе представить, какое общее уныние и скорбь выражается и в словах, и на лицах всех истинно русских. Много согрешила Россия, что Бог ее так оставляет <…>. Что всего больнее, это то, что славяне должны наконец потерять всякое доверие к России»28. Можно видеть, что уже в первый год военных действий зарождается и все более обостряется чувство вины-ответственности за славян. Сама стилистика письма свидетельствует, что это переживается действительно как личное чувство. Вера с Марией Карташевской были очень близки, переписка их, начавшись в конце 1830-х гг., длилась вплоть до кончины Веры в 1864 г. Многие дневниковые записи оказываются идентичны или, во всяком случае, близки тем, что мы видим в письмах: они не просто являются констатацией внешних событий, а обнажают внутреннюю жизнь молодых девушек, духовно и душевно проживающих эти события, по-своему исповедующихся друг перед другом.

К исповеди в собственном, традиционном смысле слова Аксаковы (да и славянофилы в целом) не были склонны. Константин прервал свою юношескую переписку с Марией Карташевской, очень искреннюю, близкую к дневниковой, по воле ее родителей. Иван попробовал писать дневник, но достаточно скоро бросил (позже, уже в 1860-е гг., в письмах к будущей жене, Анне Федоровне Тютчевой, полностью раскрывал себя). Зато в годы Крымской войны Константин пишет ряд писем: к Д. А. Оболенскому и М. А. Оболенскому, к А. Н. Попову. Это открытые политические письма, рассчитанные на то, что будут прочитаны более широким кругом лиц. Вера в октябре 1854 г. пишет Марии Карташевской: «Вот тебе опять, мой милый друг, политическое письмо , самой смешно, что пишу тебе такое, но что делать теперь?29 А несколько позже точно так же характеризует и письма двоюродной сестры: «Я читала сегодня поутру вслух твои политические известия …»30

Если попытаться охарактеризовать атмосферу и жизнедеятельность аксаковской семьи тех лет в историко-литературном ракурсе, то можно констатировать уникальную ситуацию: совокупными усилиями непроизвольно создавалась особая семейная хроника, запечатлевающая жизнь в сложный исторический период, необычайно важный для национального самосознания. В 1856 г. глава семьи, Сергей Тимофеевич Аксаков, издает свою «Семейную хронику», в которой представлена история рода Багровых (Аксаковых) и эпический слог которой оттенял и по-своему смягчал напряженную атмосферу исторического момента. Дневник Веры, политические письма Константина, частные письма членов семьи (в том числе исполненные критицизма и сомнений письма Ивана) воссоздают особую атмосферу семейной жизни в трагический для России исторический момент. В итоге создается совокупность текстов, внутренне единых31 и одновременно диалогических. Границы семейной хроники максимально раздвигаются — уже в силу того, что между событиями и их описанием нет временной дистанции; к традиционной семейной хронике, которая выходит из-под пера старшего Аксакова, присоединяется хроника живых событий, завершение которых непредсказуемо. Аксаковы в своих разного рода текстах (письма, дневники) фиксируют все происходившие события, акты русской дипломатии, тактику правительств — и все это комментируется таким образом, как будто это факты, реалии семейной и личной жизни.

В этом семейном «хоре» явственней всего звучал голос Константина, приоритет мнения которого признавался в семье; Сергей Тимофеевич неоднократно это отмечал («Да, прав Константин»; «Тысячу раз прав Константин»). В письме к Д. А. Оболенскому от 21 июня 1854 г. Константин излагал свою позицию (в сущности, единую для славянофилов): «Повторю: необходимо объявить независимость всех православных в Турции, необходимо сказать, что их дело принимаем мы как наше собственное дело и будем за него сражаться как за самих себя, как за наше собственное существование и не положим дотоле меча, пока не освободим от ига магометан православных братьев наших. <…> Всякий исход войны, а не освобождение всех православных от беззаконного турецкого ига, будет позором для России, оскорблением Христовой веры и предательством наших братьев, — и тогда грянет над Россиею праведный гнев Божий. — Господи! Избавь нас от позора и страха, от греха отступничества и предательства!»32

Константин Аксаков предполагал и даже желал, чтобы его письма к Д. А. Оболенскому были прочитаны и другими, и все-таки, являясь политическими, это были частные письма. Погодин, рассчитывая, что его письма станут известны вышестоящим лицам и даже государю, обращал внимание на их построение, продуманную риторику, на организацию фраз и абзацев, которая имела бы и эффект воздействия: конечно, не только на официальных лиц, но и на максимально широкий круг читателей. Некоторая «растрепанность», фрагментарность прежних работ Погодина (естественно, далеко не всех!) сменилась максимальной внутренней собранностью.

Погодин неоднократно говорит об «ужасном состоянии России», раскрывая промахи правительства во внутренней и внешней политике, и Н. И. Павленко справедливо замечает, что «из безоговорочного сторонника николаевского режима» он «превратился в его критика»33. Ставя вопрос, каким же образом Погодину удавалось «вместо окрика или даже преследований получать царское „благоволение“», исследователь называет «безупречную верноподданническую репутацию» историка и публициста, «изъявление верноподданнических чувств»34 в самих письмах. Но думается, было и другое, что странным (лишь на первый взгляд) образом объединило — в позитивном отношении к письмам — и б о льшую часть общества, и власть. Это тревога о судьбе России и православия, выраженная искренне и в литературном отношении талантливо.

Если характеристики некоторых трудов Погодина и его личности как «растрепанных», «неряшливых» и могли иметь прежде основания, то в ситуации Крымской войны он действительно собрался сам и «собрал», выстроил свои тексты.

Погодин как бы увязывает в один «узел» вопросы разнородные, но историческими событиями приведенные в соприкосновение: «вопрос европейский», «вопрос славянский», «вопрос русский». Вновь он прибегает к построению текста, при котором каждому «вопросу» выделяется отдельный абзац, но нераздельность всех вопросов от этого становится еще более очевидной. Речь идет о том, что «сыны девятнадцатого века» так предались «злобе дня», «так погрязли в эфемерных газетах и журналах», в «мелких расчетах», «гнусных кознях», «постыдных страстях», что не в состоянии видеть, что в настоящее время «подготовляется судьба великих вопросов, созревших видно для решения» (с. 122). В чем же, по Погодину, существо этих вопросов?

«Вопрос европейский — об уничтожении варварского турецкого владычества в Европе, тяготевшего над нею, к стыду ее, в продолжение четырехсот лет.

Вопрос славянский — об освобождении достойнейшего, древнейшего и вместе многочисленного племени человеческого, славян, от чуждого ига и возвращении ему человеческих, гражданских и европейских прав <…>.

Вопрос русский — об увенчании, совершении русской истории, о заключении круга, начатого первыми ее государями, о решении борьбы с последними врагами, об ее чести и безопасности, об ее месте в истории человечества.

Иван Васильевич Киреевский.

Худ. П. П. Соколов, середина XIX в.

Вопрос религиозный — о Церкви Восточной и Западной, о вознесении православия на подобающее ему место, православия, которое ослепленный Запад поносил быти ересью…» (с. 122–123).

В сущности, Погодин объективно обозначил ситуацию возможного если не единения, то сотрудничества России и Западной Европы, намекая, что основою согласия, хотя и нелегкого, может быть «религиозный вопрос»35. Он счел, что обязан, призван использовать тот свой талант, то служение русскому миру, которое в нем не могли видеть прежде. Поэтому он, действительно, взывает буквально ко всем — и европейцам, и русским: « Смотрите — по всему царству какой несется дух, от Петербурга до Якутска, и от Архангельска до Тифлиса!..» (с. 123). « Посмотрите , как следуют солдаты по всем трактам! Как встречают и провожают их везде обыватели, в городах и селах! С какою быстротою производятся рекрутские наборы!» (с. 124). Письма Ивана Аксакова из ополчения, дневниковые записи Веры раскрывают более сложное положение, но Погодину нужно создавать целостную картину, обладающую эффектом притяжения. Подчас возникает впечатление, что он сам как первый

Иван Сергеевич Аксаков. Худ. Э. А. Дмитриев-Мамонов, середина XIX в.

лева: «В последнем № М<осковских>

читатель собственных текстов испытывает этот эффект и на себе — и в какой-то момент восклицает: «Нет, не могу писать больше… Сердце замирает. Заключу это свое письмо словами поэта!» (с. 125) и действительно приводит последнюю строфу из стихотворения А. С. Хомякова 1854 г. «Раскаявшейся России».

Развивая славянскую тему, Погодин также прибегает к вопросительновосклицательным конструкциям, то кратким: «А Черное море!», «А Дунай?» (с. 189), то развернутым: «Скажите же, вы все, в ком есть хоть капля теплой крови, в ком бьется человеческое сердце, — вы все, которые родились в муках из чресл матери, — <…> какая война может быть достойнее, человечнее, святее! Вперед! С нами Бог! Вот наше значение русское, славянское, европейское, христианское! Как русские, мы должны взять Константинополь для своей безопасности» (с. 186).

И. В. Киреевский писал в последний день 1855 г., откликаясь на выступление Погодина на обеде в честь генерала С. А. Хру-В<едомостей> я прочел речь, которую ты говорил Хрулеву, и прочел с таким удовольствием, какого давно не испытывал от прочитанного. Тебе Бог вложил огонь в слово. Видно, ты в самом деле скипелся

душою с жизнию нашего отечества, что при каждом явлении этой жизни, при страдании ее, при радости, у тебя вырывается из сердца настоящий звук. — Твои голоса, т. е. напечатанные, возбуждают почти общее сочувствие. Разумеется, не все, но большая часть. В речи Хрулеву меня особенно поразила и обрадовала мысль о том, что Европа не догадывается, сколько добра извлечет Россия из того зла, которое она думает ей нанести. Я думал, что я один утешаю себя этою мыслию, и хотел бы обнять тебя, видя, что ты говоришь, что я думаю. Твоя уверенность укрепляет мою. Да, любезный друг, эти страдания очистительные, эта болезнь к здоровью. Мы бы загнили и задохнулись без этого потрясения до самых костей. Россия мучается, но это муки рождения. Тот не знает России и не думает о ней в глубине сердца, кто не видит и не чувствует, что из нее рождается что-то великое, небывалое в мире»36.

А Иван Аксаков в письме к родным (29 сентября 1854 г.) сообщал: «Статью Погодина о Соловецком монастыре я прочел в „Инвалиде“: я сам уважаю его поступок37. Впрочем, Погодина за многое можно уважать, и когда умрет этот человек и предста- вится нам вся жизнь его как одно целое, тогда многие, даже враги, отдадут ему справедливость, а прыщи и бугры, которыми усеяно лицо каждого человека (даже красавицы, если рассматривать в микроскоп), исчезнут, не обратят на себя внимания, когда выдастся вперед общий облик человека. Этот-то общий облик не всегда уважается

Могила М. П. Погодина в московском Новодевичьем монастыре. Современное фото людьми при жизни человека, впрочем, он и не ясно видим тогда; но вообще люди охотнее путешествуют по прыщам и буграм человека, чем всматриваются в общий тип его физиономии. В Погодине много и много такого хорошего, ради которого можно простить ему многое другое»38.

Список литературы Письма и записки М. П. Погодина о крымской войне: политическая или исповедальная проза?

- Аксаков И.С. Письма к родным. 1844-1849 / Изд. подгот. Т. Ф. Пирожкова. М., 1988. 704 с.

- Аксаков И.С. Письма к родным. 1849-1856 / Изд. подгот. Т. Ф. Пирожкова. М., 1994. 653 с.

- Аксаков К. С. Собрание сочинений и писем: В 10 т. Т. 1. СПб., 2019. 719 с.

- Аксакова В. С. Дневники. Письма / Изд. подгот. Т. Ф. Пирожкова. СПб., 2013. 591 с.

- Анненкова Е. И. «Сочувствие единоверия и единоплеменности». Славянский вопрос в понимании славянофилов 1840-1850-х гг.: публицистический и поэтический дискурсы // Limes slavicus 2. Культурни концепты на славянствово. Шумен, 2017. С. 229-253.

- Анненкова Е.И. Аксаковы. СПб., 1998. 366 с.

- Ашевский С. Политические письма Погодина // Образование. СПб., 1900. № 12. С. 1-28.

- Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина: В 22 кн. СПб., 1888-1910.

- Дементьев А.Г., Пирожкова Т. Ф. И. С. Аксаков и его письма к родным 1844-1849 гг. // Аксаков И.С. Письма к родным. 1844-1849. М., 1988. С. 514-553.

- Дмитриев А.П. Святитель Филарет в годы Крымской войны (по неизданным материалам архива Аксаковых — Карташевских) // Филаретовский альманах. Вып. 6. М., 2010. С. 121-136.

- Киреевский И.В. Полное собрание сочинений: В 3 т. / Под ред. А. Н. Николюкина. Т. 3. СПб., 2018. 703 с.

- Корсаков Д..А. О. И. Сенковский и М. П. Погодин как журналисты // Чтение в Обществе любителей русской словесности в память А. С. Пушкина, при Казанском университете. Казань, 1902.

- КотельниковВ.А. И.В. Киреевский: «Славяно-христианское» направление на фоне новоевропейской цивилизации // Христианство и русская литература. Взаимодействие этнокультурных и религиозно-этических традиций в русской мысли и литературе. Сборник 6. СПб., 2010. С. 26-97.

- Крымская война в истории России и в жизни славянофильского семейства. Переписка Веры Аксаковой и Марии Карташевской (1853-1856) / Изд. подгот. А. Дмитриев и Д. Федоров. СПб., 2016. 463 с.

- Никита Петрович Гиляров-Платонов. Исследования. Материалы. Библиография. Рецензии / Под общ. ред. А. П. Дмитриева. СПб., 2013. 942 с.

- Носков В.В. Крымская война и развитие славянофильской философии истории // Известия Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. № 2. Гуманитарные и общественные науки. СПб., 2002. С. 103-118.

- Павленко Н. И. Михаил Погодин. М., 2003. 360 с.

- Пирожкова Т. Ф. «Любезнейшему князю» в «нелюбезный Петербург» (Неизданная переписка К. С. Аксакова с кн. Д. А. Оболенским) // Никита Петрович Гиляров-Платонов. Исследования. Материалы. Библиография. Рецензии / Под общ. ред. А. П. Дмитриева. СПб., 2013. С. 563-592.

- Умбрашко К. Б. М. П. Погодин: Человек. Историк. Публицист. М., 1999. 293 с.